12 minute read

Das Berliner Arbeitshaus »Ochsenkopf

In der Geschichte der öffentlichen Armenfürsorge gehörten Zucht- und Arbeitshäuser in Deutschland seit dem 17. und 18. Jahrhundert zu zentralen Institutionen der Fürsorge, die häufig sehr unterschiedliche Funktionen erfüllten.1 Einerseits dienten sie als Straf- und Erziehungsanstalt für Bettler, Kleinkriminelle oder auch Prostituierte, die hier zur Maßregelung und Disziplinierung eingewiesen wurden und zu diesem Zweck diverse Arbeiten zu verrichten hatten. Andererseits wurden diese Einrichtungen in vielen Fällen aber auch als allgemeines Armenhaus genutzt, in dem insbesondere verarmte alte und hilfsbedürftige Personen, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch obdachlose Familien und Waisenkinder notdürftig versorgt und mit ihrem gesundheitlichen Zustand entsprechenden Arbeiten beschäftigt wurden.2

In Berlin bestand eine solche Einrichtung seit dem frühen 18. Jahrhundert, wurde dann 1742 in ein ehemals der Schlachter-Innung gehöriges Haus am Halleschen Tor verlegt, dessen Fassade mit Ochsenköpfen verziert gewesen sein soll und daher bis weit ins 19. Jahrhundert hinein im Volksmund als »Ochsenkopf« bezeichnet wurde.3 Allerdings war das Arbeitshaus wegen Platzmangels bereits 1758 an den späteren Alexanderplatz verlegt worden, wobei der eigenwillige Name aber unverändert fortbestehen sollte. Als eine zentrale Armenanstalt der Stadt diente das Haus dann regulär zur Aufnahme von rund 600 Personen, die sich hier zur Mitte des 19. Jahrhunderts aus den unterschiedlichsten Personenkreisen und Altersklassen zusammengesetzt haben: Bettler, Landstreicher und Kleinkriminelle sowie Menschen mit unheilbaren Leiden oder psychischen Erkrankungen, Prostituierte und auch Obdachlose wurden hier im Falle der Bedürftigkeit oder eben auch zu disziplinarischen

Advertisement

1 Allgemein zur Bedeutung der Zucht- und Arbeitshäuser als Teil der Armenfürsorge vgl.:

Christoph Sachße/Florian Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge, Bd. 1: Vom Spätmittelalter bis zum 1. Weltkrieg, Stuttgart u. a. 1998², S. 113-125. 2 Ebd., hier bes. S. 115ff. 3 Zur Entstehungsgeschichte und frühen Einrichtung des Berliner Arbeitshauses vgl.: Johann

Gottfried Andrae, Geschichte des Irren- und Arbeitshauses zu Berlin. Auszug aus einer größeren Schrift über diesen Gegenstand, Berlin 1844.

18 |DAS BERLINER ARBEITSHAUS »OCHSENKOPF«

Zwecken zentral untergebracht, was eine massive Überbelegung zur Folge hatte.4 In der Unterbringung einer solch großen Zahl von Menschen unterschiedlichen Alters und unabhängig von ihrer Lebenssituation oder der gesundheitlichen Verfassung offenbarten sich im Berliner Arbeitshaus unhaltbare Zustände, die schon von den Zeitgenossen angeprangert wurden.5

In seinem 1846 veröffentlichten Bericht über die Verhältnisse in den preußischen Gefängnissen kritisierte der französische Philantroph Benjamin Appert (1797–1873) die Situation im Berliner Arbeitshaus deutlich: »Kein Ausdruck des Tadels würde hinreichen können, um eine Vorstellung von der fehlerhaften Einrichtung, von der Vermischung der Inhaftirten in diesem Haus zu geben, welches zugleich Hospital, Herberge, Bettler-Niederlage, Gefängniß und Bäckerei ist, und wo Unordnung, Wirrwarr und die Localitäten eine vollständige Vereinigung aller Uebelstände bilden. (…) Alle Arten des Unglücks scheinen sich in diesem höllischen Aufenthalt zu vereinigen: das Verbrechen und das Elend, die Liederlichkeit und das Laster, die verwahrloseste Jugend und das hülflose Alter, die Faulheit und die Bosheit!«6 Dieser Bericht verstand sich als direkter Appell an den preußischen König, für eine Verbesserung der augenblicklichen Lage zu sorgen. Zu diesem Zweck müssten die verschiedenen Abteilungen des Arbeitshauses möglichst voneinander getrennt und in entlegenere Stadtteile verlegt werden. In Reaktion darauf verteidigte der Prediger am Arbeitshaus die Praxis vor Ort gegen die seines Erachtens allzu harten Anschuldigungen Apperts.7 Dieser habe bei seinem Besuch doch nur einen sehr oberflächlichen Eindruck erlangen können. Zudem sei es nicht richtig, dass die verschiedenen Insassen des Arbeitshauses »in wilder ›Unordnung‹« untergebracht seien, auch wenn er selbst einräumt, dass es in der alltäglichen Praxis schwierig sei, eine differenzierte Betreuung der verschiedenen Gruppen von Menschen zu gewährleisten.8 In dieser Hinsicht beklagten auch andere zeitgenössische Autoren die augenscheinlichen

4 Vgl. dazu: Rüdiger Hachtmann, »… mißverstandene politische Freiheit« – Das Berliner Arbeitshaus im Jahre 1848, in: Jürgen Wetzel (Hg.), Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin 1992, Berlin 1992, S. 63-82, hier bes. S. 64-66. 5 Ausführlich zur Einrichtung des Berliner Arbeitshauses zur Mitte des 19. Jahrhunderts vgl.:

C. F. Schütze, Nachtseiten der Berliner Gesellschaft. Sociale Lebensbilder der neuesten Zeit,

Bd. 3: Das Arbeitshaus in Berlin und seine Bewohner, oder: Die Proletarier und Verbrecher der

Residenz, Berlin 1846. 6 Zit. nach: Johann Gottfried Andrae, Das Urtheil des Herrn Appert über das hiesige Arbeitshaus, in seinem Buche: Voyage en Prusse (Reise in Preußen), Berlin 1846, S. 4. Zur Person

Benjamin Apperts vgl.: Thomas Nutz, Strafanstalt als Besserungsmaschine. Reformdiskurs und

Gefängniswissenschaft 1775–1848 (= Ancien Régime. Aufklärung und Revolution, Bd. 33),

München 2001, S. 258-262. 7 Vgl. dazu: Andrae, Das Urtheil des Herrn Appert über das hiesige Arbeitshaus, S. 5-11. 8 Ebd., S. 6.

DAS BERLINER ARBEITSHAUS »OCHSENKOPF«| 19

Probleme im Berliner Arbeitshaus und verwiesen auf die schlechte gesundheitliche Verfassung vieler Personen und hohe Sterblichkeit; aus diesem Grund sei es notwendig und wünschenswert, Menschen mit unheilbaren, chronischen oder psychischen Erkrankungen sowie die Obdachlosen an anderer Stelle und getrennt voneinander unterzubringen.9 Die Sterblichkeitsrate im Berliner Arbeitshaus soll tatsächlich in etwa dreimal so hoch gewesen sein wie in den Gefängnissen jener Zeit.10 Auch wenn dies zum Teil der Tatsache geschuldet sein dürfte, dass hier viele alte und sterbenskranke Menschen Aufnahme fanden, erklärt es kaum einen solch eklatanten Unterschied. Vielmehr dürften die Lebens- und Arbeitsbedingungen für den Gesundheitszustand der Menschen äußerst schädlich gewesen sein. Die extrem langen Arbeitszeiten und teils sehr anstrengenden Tätigkeiten, die täglich zu verrichten waren und vor allem disziplinarischen Charakter hatten, dürften körperlich und moralisch an den Kräften der Leute gezehrt haben.11 Bei Arbeitsverweigerung oder Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften drohte den Insassen zudem Nahrungsmittelentzug oder sogar brutale Prügelstrafe.12 Trotz dieser schockierenden Zustände und einer wachsenden öffentlichen Kritik änderte sich an der Einrichtung des Berliner Arbeitshauses grundsätzlich nichts, was neben anderen Aspekten die Unzufriedenheit mit den sozialen Missständen und den Einrichtungen der Fürsorge in der Stadt in weiten Teilen der Bevölkerung damals immens verstärkt haben dürfte.

Es scheint nicht von ungefähr, dass Apperts Bericht am Vorabend der Revolution von 1848 einen Eindruck der mangelhaften Fürsorge im Arbeitshaus vermittelte. Besonders in den beiden Jahren zuvor war die Zahl der Insassen enorm angestiegen, was als Spiegelbild einer allgemeinen Verarmung im Vormärz gedeutet werden kann.13 Als es im Jahr 1848 im Rahmen der Forderungen nach liberalen gesellschaftlichen Reformen in Berlin zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und weiten Teilen der Bevölkerung kam, war es offenbar auch im Arbeitshaus zum Aufstand gekommen. Während der revolutionären Märztage in Berlin, bei denen bei Barrikadenkämpfen rund 300 Aufständische ums Leben kamen, rückte auch das Arbeitshaus am Alexanderplatz in den Fokus der erregten Volksmenge. Nach einem Sturm auf den »Ochsenkopf« und dem Ausbruch zahlreicher Insassen regte sich vor allem in den Wochen und Monaten danach unter den »Häuslingen« verstärkt

9 Rudolf Leubuscher, Ärztlicher Bericht über das Arbeitshaus im Jahre 1851, nebst Bemerkungen über die Einrichtungen desselben, in: Deutsche Klinik. Zeitung für Beobachtungen aus deutschen Kliniken und Krankenhäusern 4, Nr. 8 (1852), S. 87-91, hier bes. S. 90f. 10 Vgl. dazu: Sachße/Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge, Bd. 1, S. 248. 11 Vgl. dazu: Hachtmann, »… mißverstandene politische Freiheit«, S. 68-72. 12 Ebd. 13 Ebd., S. 66.

20 |DAS BERLINER ARBEITSHAUS »OCHSENKOPF«

Obdachlose im Berliner Arbeitshaus »Ochsenkopf«, 1857

Widerstand gegen die Bedingungen der Unterbringung und allgemeinen Zustände vor Ort.14 Doch selbst dieser Aufruhr führte letztlich keine unmittelbare Verbesserung der Verhältnisse im Arbeitshaus herbei.15

Der literarisch tätige Arzt Max Ring (1817–1901), der damals einige volkstümliche Beschreibungen des Lebens in Berlin verfasst hat, skizziert im Jahr 1857 die Eindrücke seines Besuchs im Arbeitshaus am Alexanderplatz und zeichnet dabei ein bedrückendes Bild.16 Demnach handele es sich hier um einen »Kehrichtwinkel, wo der Ausschuß, das Gerümpel, der Schmutz, die Armuth und das unverschuldete Elend sich zusammenfinden« würden. Weiterhin berichtet er von den bedrücken-

14 Ebd., S. 72-78. 15 Zur späteren Einrichtung des Arbeitshauses vgl.: Gustav Rasch, Die dunkeln Häuser Berlins,

Berlin 1861, S. 1-36; Gustav Rasch, Berlin bei Nacht, Berlin 1871, S. 129-141. 16 Zu den folgenden Ausführungen vgl.: Max Ring, Das Berliner Arbeitshaus, in: Die Gartenlaube. Illustrirtes Familienblatt, Nr. 34 (1857), S. 464-467.

DAS BERLINER ARBEITSHAUS »OCHSENKOPF«| 21

den Lebensumständen der Menschen und den teils schlimmen Bedingungen in den verschiedenen Abteilungen. Von Selbstmord, Arbeits- und Prügelstrafe sowie dem Leid einiger sterbenskranker Menschen ist dabei die Rede: »Nicht der Tod, sondern das Leben unter solchen Verhältnissen ist das Schrecklichste«. Einerseits begrüßt er zwar die Tatsache, dass »kleine Herumtreiber oder obdachlose Kinder« mit dem Anfertigen von Zigarrenkisten oder einem Schulunterricht hier auf ein arbeitsames und geregeltes Leben vorbereitet würden. Darüber hinaus würde sich das Arbeitshaus durch eine »musterhafte Ordnung und Reinlichkeit« auszeichnen. Andererseits kritisiert er, dass so viele unterschiedliche Gruppen von Menschen im »Ochsenkopf« untergebracht seien und bedauert vor allen Dingen die Obdachlosigkeit vieler Familien, die hier in ihrer größten Not Unterkunft nehmen müssten. Meist hätten diese durch Kündigungen der Vermieter ihre Wohnung verloren und würden nun vor allem wegen zu hoher Mieten oder aufgrund einer großen Zahl an Kindern schwerlich ein neues Domizil finden.

Die kritische Lage auf dem Wohnungsmarkt sollte in den kommenden Jahrzehnten weiter äußerst angespannt bleiben. Vor allem in den Jahren zwischen 1869 und 1872 offenbarte sich ein akuter Mangel an kleinen günstigen Wohnungen, sodass in den statistischen Erhebungen für Berlin von 1869 sogar explizit 500 obdachlose Familien erfasst wurden.17 Eine öffentliche Fürsorge für Obdachlose gab es damals im eigentlichen Sinne nicht. In solchen Fällen war das alte Arbeitshaus am Alexanderplatz noch immer für die meisten Menschen die letzte Anlaufstation, wie es ein zeitgenössischer Bericht nahelegt: »Ich hatte das Unglück, für meine Familie am 1. Okt. keine Wohnung erhalten zu können und mußte deshalb ihre vorläufige Aufnahme im sogenannten ›Ochsenkopf‹ zulassen. (…) Dort bot sich mir nun ein Bild des Jammers und Elends, daß mich Staunen und Entsetzen überkam bei dem Gedanken: hier soll Deine Familie wohnen, das ist das Unterkommen, wofür die Väter der Stadt gesorgt haben (…)! Man denke sich einen geräumigen Saal mit einem ziemlich großen Brettertisch als einziges Meublement, dann 70 bis 80 Stand Betten, bestehend aus Strohsack und wollener Decke. Mit diesem ›Comfort‹ ausgestattet, dient ein solcher Saal einer Anzahl von 70 bis 80 Frauen, Kindern und Säuglingen als Wohn-, Schlaf- und Speisezimmer. Welche Luft hier herrscht, vermag ich nicht zu schildern. (…) Möchten sich die Behörden doch einmal dort hin bemühen, um mit eigenen Augen dieses Bild der Entsittlichung und Entwürdigung der Menschheit zu sehen, die Schamröthe müßte sie überkommen.«18

17 Vgl. dazu: Geist/Kürvers, Das Berliner Mietshaus, Bd. 2: 1862–1945, S. 120f. 18 F. Gläser, Einsendungen von Arbeitern. Die Obdachlosen im Berliner »Ochsenkopf«. (Aus Berlin), in: Neuer Social-Demokrat, Nr. 66, 1. Dezember 1871.

22 |DAS BERLINER ARBEITSHAUS »OCHSENKOPF«

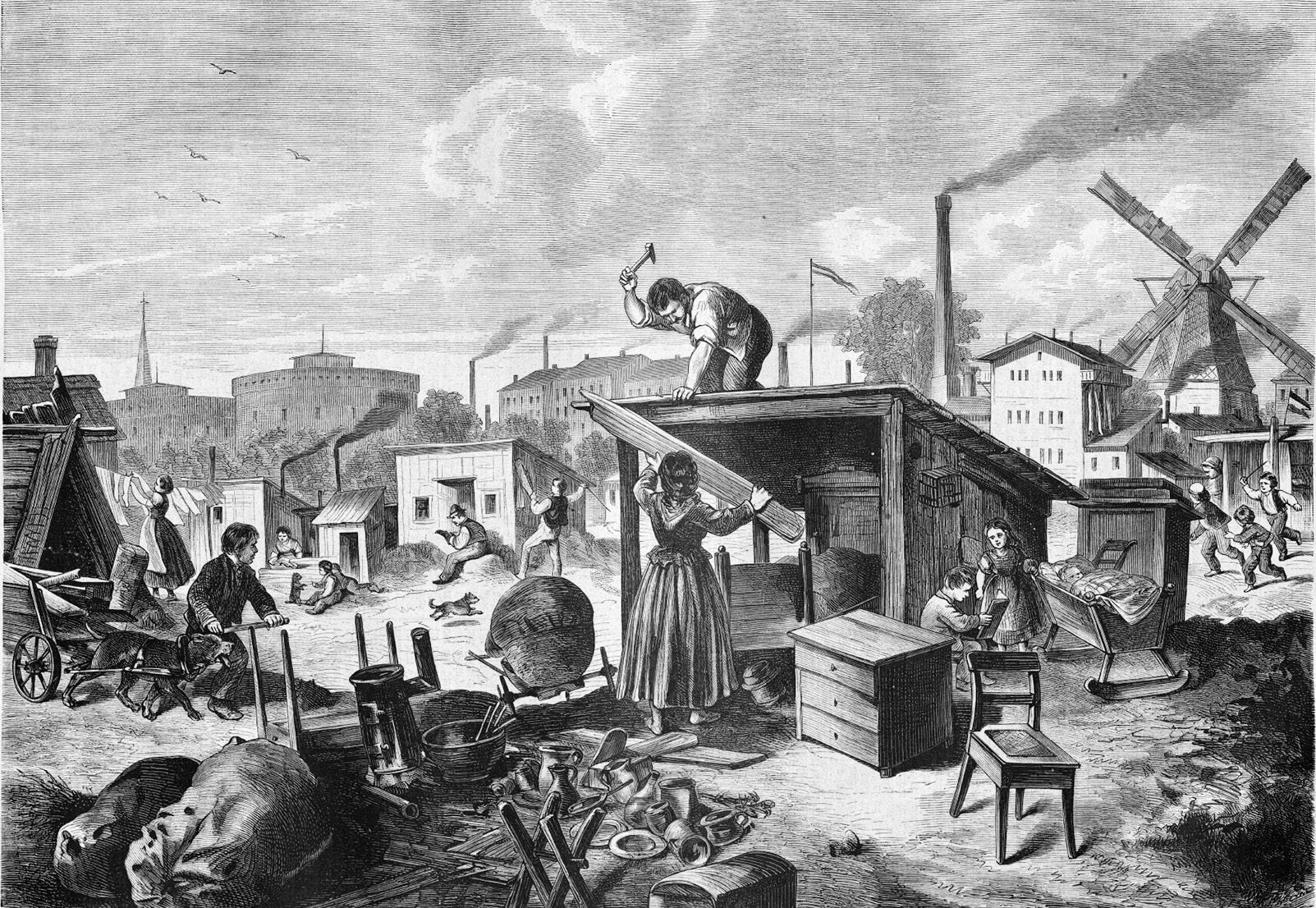

Die Baracken von Obdachlosen in Berlin, 1872

Die Wohnungsnot und Obdachlosigkeit zahlreicher Familien entwickelte sich in jener Zeit zunehmend zu einem gravierenden Problem in der Stadt und rückte verstärkt ins öffentliche Interesse.19 Da auch ganzen Familien im Falle von Obdachlosigkeit als einzige Notunterkunft der Stadt die Räume des Arbeitshauses mit den unwürdigen Zuständen offen standen, begannen viele Menschen sich selbst zu helfen. So entstand unter anderem vor dem Kottbusser Tor eine große Barackensiedlung, wo sich mehrere Familien im Sommer 1872 notgedrungen häuslich eingerichtet hatten. Wiederum war es Max Ring, der die Lage vor Ort in seinem »Besuch in Barackia«20 eindrücklich zusammenfasste und die Notwendigkeit für den Bau günstiger Wohnungen in der Stadt betonte. Hierbei erfuhr der Leser, dass sich nahe der Hasenheide, im Süden der Stadt, mehrere einfache Hütten befanden, in denen sich über die Zeit offenbar mehr als 70 Familien niedergelassen hatten. Dem Bericht

19 Th. Coßmann, Berliner Wohnungsnoth, in: Daheim. Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen, Nr. 4 (1872), S. 57f.; E. Hosang, Die berliner Wohnungsnoth, in: Über Land und Meer.

Allgemeine Illustrirte Zeitung, Nr. 46 (1872), S. 11 u. S. 14. Vgl. auch: G. Assmann, Die Wohnungsnoth in Berlin, in: Zeitschrift für Bauwesen 23, Heft III-V (1873), Sp. 111-130. 20 Zu den folgenden Ausführungen vgl.: Max Ring, Ein Besuch in Barackia. Berliner Lebensbild, in: Die Gartenlaube. Illustrirtes Familienblatt, Nr. 28 (1872), S. 458-461.

DAS BERLINER ARBEITSHAUS »OCHSENKOPF«| 23

zufolge zeichnete sich diese Kolonie besonders durch eine ganz eigene Ordnung und Organisation aus. Außerdem wurde bei der Beschreibung dieser Ansiedlung ein idyllisches, fast romantisches Bild gezeichnet. Der ironische Unterton des Autors vermittelte allerdings, dass es sich für die Menschen eben nicht um eine einfache oder gar komfortable Situation gehandelt hat. Deshalb sei es dringend notwendig, der Wohnungsnot in Berlin Abhilfe zu schaffen und endlich ein zweckmäßiges Asyl für obdachlose Familien einzurichten, so das Fazit des Artikels. Weitere provisorische Siedlungen dieser Art waren zur selben Zeit auch noch vor anderen Toren der Stadt aufgeschlagen worden. Alternativ hatten sich mehrere Familien in ihrer Not in leerstehenden Rohbauten oder Abrisshäusern einquartiert, um einer Obdachlosigkeit zu entgehen.21 Daran zeigt sich deutlich, dass die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt damals dramatisch gewesen sein muss und die Unzufriedenheit darüber in der Stadt stetig zunahm.

Die wachsende Entrüstung und aufgestaute Wut der Berliner Bevölkerung über die Zustände auf dem städtischen Wohnungsmarkt offenbarten sich exemplarisch an der Kündigung eines Mieters in der Blumenstraße östlich des Alexanderplatzes.22 Dieser war mit seiner Familie aus der Wohnung geworfen worden, was in der Nachbarschaft Protest und Widerstand auslöste. Beinahe zeitgleich wurden zudem ganz in der Nähe die Baracken mehrerer Familien von Polizei und Feuerwehr auf Befehl niedergerissen, was die Empörung und den Unwillen der Menschen in der Umgebung weiter befördert haben dürfte. Infolge dieser Geschehnisse kam es im Sommer 1872 über einige Tage in der umliegenden Nachbarschaft der Blumenstraße zu gewaltsamen Protesten und Auseinandersetzungen mit der Polizei, an der sich zwischenzeitlich einige tausend Menschen beteiligt haben sollen. Die Situation eskalierte derart, dass es in jenen Sommertagen zu zahlreichen Festnahmen kam, in deren Folge mehrere Angeklagte zu harten Strafen wegen Landfriedensbruchs verurteilt wurden. Der Unmut und Widerstand der Bevölkerung gegen die Exmission des Mieters in der Blumenstraße, den Abriss der Baracken vor dem Frankfurter Tor sowie der rigide Umgang mit dem Protest gingen als »Blumenstraßenkrawall« in die Geschichte ein.23 Diese Ereignisse machten deutlich, welch soziale Sprengkraft Wohnungsnot und drohende Obdachlosigkeit in der Stadt entwickeln konnten. Trotzdem

21 Vgl. dazu: Statistisches Bureau der Stadt Berlin (Hg.), Berlin und seine Entwickelung. Städtisches Jahrbuch für Volkswirthschaft und Statistik 6 (1872), S. 248-251, hier S. 249. 22 Zu den folgenden Ausführungen über die Geschehnisse in der Blumenstraße vgl.: Geist/Kürvers, Das Berliner Mietshaus, Bd. 2: 1862–1945, S. 114-120. 23 Vgl. dazu: Eduard Bernstein, Die Geschichte der Berliner Arbeiter-Bewegung. Ein Kapitel zur

Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, Erster Teil: Vom Jahre 1848 bis zum Erlaß des Sozialistengesetzes, Berlin 1907, S. 257-261.

24 |DAS BERLINER ARBEITSHAUS »OCHSENKOPF«

wurden kurze Zeit darauf weitere Baracken vor dem Landsberger Tor abgerissen. Die Familien, die nun wieder ohne Dach über dem Kopf waren, wurden wie in früheren Zeiten an das Arbeitshaus am Alexanderplatz verwiesen.24

Bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein gab es in Berlin neben dem berüchtigten städtischen Arbeitshaus »Ochsenkopf« von kommunaler Seite keine eigenen Unterkünfte für obdachlose Menschen. Erst mit der Anlage eines neuen großen Arbeitshauses Ende der 1870er Jahre südöstlich des Stadtgebietes am Rummelsburger See ging die Stadtverwaltung dazu über, die Unterbringung sukzessive zu differenzieren und einzelne Abteilungen der früheren Anstalt wie die Räumlichkeiten zur Aufnahme von obdachlosen Familien und alleinstehenden Obdachlosen anderweitig unterzubringen.

24 Vgl. dazu: Die Berliner Baracken, in: Neuer Social-Demokrat, Nr. 100, 30. August 1872.

DAS BERLINER ARBEITSHAUS »OCHSENKOPF«| 25