Einleitung: Das Evangelienbuch im Mittelalter

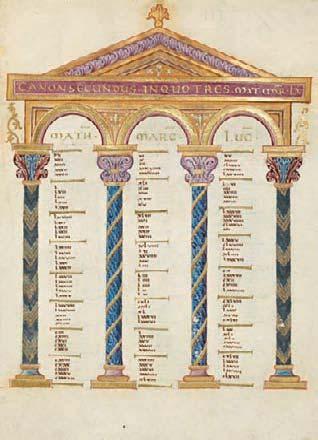

Das Evangeliar, das Buch der vier Evangelien, nimmt den höchsten Stellenwert unter allen mittelalterlichen Büchern ein. Als Handschriftentypus entstanden ist es in der Spätantike, ungefähr gleichzeitig mit dem Aufkommen des als Block aus Pergamentblättern gefertigten Codex. Idealerweise enthält es alle vier kanonischen Evangelien, nämlich die von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Hinzu kommen seit dem frühen 4. Jahrhundert die Kanontafeln oder Canones des Eusebios von Caesarea, die eine Konkordanz aller parallelen Evangelienstellen bieten sollen. Eusebios hat dafür die griechischen Evangelien in nummerierte Abschnitte unterteilt und die Nummern nebeneinandergestellt. In die lateinischen Evangeliare wurden die Canones recht bald übernommen und von angeblichen Briefen des Hieronymus erläutert. Insgesamt wurden gewöhnlich vier dem Hieronymus zugeschriebene allgemeine Vorreden den Evangeliaren beigegeben. Vor jedes Evangelium gehörte zudem noch eine weitere Vorrede, das sogenannte Argumentum, das aber sicher nicht von Hieronymus stammt, und ein kurzes Inhaltsverzeichnis, das Breviarium Meist kam noch eine kalendarisch und nach besonderen Anlässen geordnete Liste der Festlesungen aus allen Evangelien, das Capitulare evangeliorum, hinzu, das den Codex erst liturgisch benutzbar machte

Da das Evangeliar das Wort Gottes enthält und Christus nach dem Prolog zum Johannes-Evangelium das Wort Gottes ist, repräsentiert jedes Exemplar dieses Buchs Christus selbst. Genauso wie auf Reliquien konnte darauf ein Eid abgelegt werden, als einer von ganz wenigen Gegenständen durfte es im Frühmittelalter auf dem Altar liegen, bei Prozessionen wurde es mitgetragen und bei Konzilien auf einen Thron gelegt. Als Verkörperung des Wortes Gottes ist das Evangeliar stets sorgfältig geschrieben, nicht selten mit Goldtinte und in Byzanz auch auf purpurgefärbtem Pergament, und besonders häufig ist es sowohl mit ornamentalem Schmuck und Bildern als auch mit einem wertvollen Einband versehen worden. Obwohl es schon ab dem 8. Jahrhundert im liturgischen Gebrauch Konkurrenz durch das kalendarisch organisierte Evangelistar oder Perikopenbuch und erst recht ab dem 11. Jahrhundert durch das umfassende Missale erhielt und immer seltener hergestellt wurde, blieb seine Wertschätzung ungebrochen.

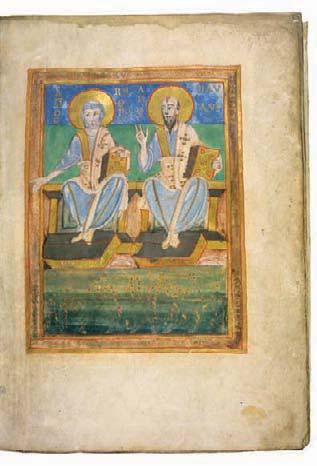

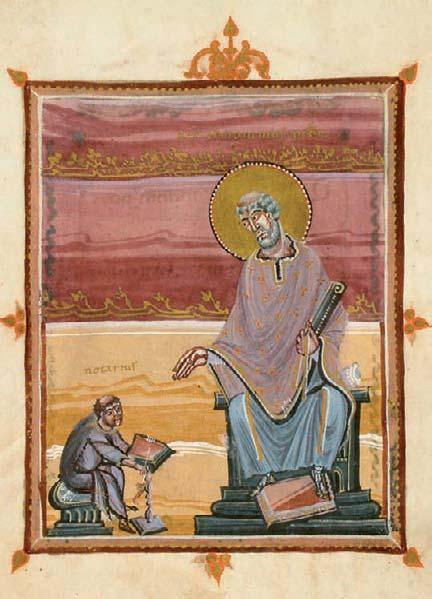

Die Buchmalereien bilden vor allem den königlichen Schmuck für das Evangelienbuch, sie sollen dabei aber auch den Status der Evangelien als kanonische Schriften und die Einheit der vier Evangelien herausstellen. Schon seit früher Zeit gehören deswegen Bilder der Evangelisten zur Ausstattung von Evangeliaren. Das griechischsprachige Evangeliar von Rossano enthält ein Evangelistenbild aus dem 6. Jahrhundert, das die Ikonografie zu einer fi Zeit dokumentiert, zu der sie sich noch in der Übergangsphase zwischen heidnischem Autorenbild und christlichem Bildtypus befand > 1 . Dargestellt ist der auf eine Rolle schreibende Evangelist Markus, dem eine Personifikatifi on – keine Muse mehr, sondern die heilige Weisheit – den Text diktiert. In Byzanz sollte in der Folge das Bild des Autors allein für die Authentizität seiner Schrift stehen, während die westlichen Evangelistenbilder schon im 6. Jahrhundert den Autoren die apokalyptischen Wesen Mensch, Löwe, Stier und Adler beigeben. Sie gelten als der Beleg der Vierzahl der Evangelienautoren, stehen aber auch für besondere Aspekte jedes einzelnen Evangeliums und die Inspiration durch Gott

1 Rossano, Duomo, o. S., fol. 121 r: Evangelistenbild Markus im spätan ken Rossano-Evangeliar

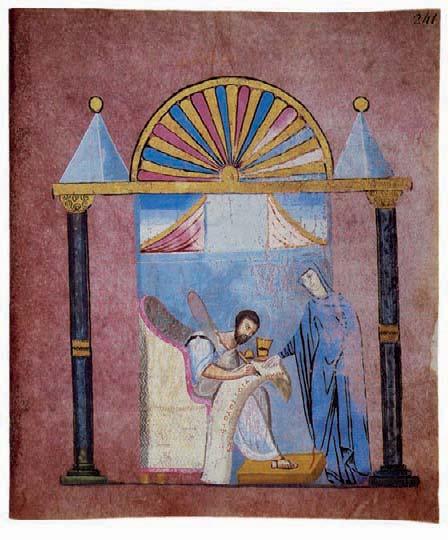

Ein zuverlässig in den Evangeliaren zu findendes Schmuckelement sind zudem die als prachtvolle Scheinarchitekturen gestalteten Kanontafeln. Verschiedene Typen bilden sich hier sehr früh aus. Große Bedeutung für ihre Gestalt kommt der karolingischen Renaissance zu, da damals eine vergleichsweise realistische Darstellungsweise der Architekturelemente wiederbelebt und verschiedene Typen neu durchgestaltet wurden. Beispiele, in denen beides zusammenfließt, bietet der Liuthard-Codex aus der Mitte des 9. Jahrhunderts mit den von marmorierten Säulen und Blattkapitellen getragenen Dreiecksgiebeln > 2 . Vielleicht gehören sie sogar zu den indirekten Vorbildern der Kanontafeln des Hitda-Codex (vgl fol. 8 v und folgende)

In westlichen Evangeliaren werden zudem unter dem Einfluss der insularen, d.h. irischen und angelsächsischen Buchmalerei Initialzierseiten an den Anfängen der vier Evangelien zu einem unerlässlichen Bestandteil der Ausstattung (vgl fol. 25 r, 79 r, 119 r, 173 r; vgl. Abb. 9). Sie übersteigen bei weitem die ursprünglich textgliedernde Funktion von Initialen und betonen auf sehr augenfällige Weise die Würde des Textes.

Spätestens ab dem 6. Jahrhunderts sind sowohl im Osten wie im Westen einzelne Evangeliare mit umfangreichen Bilderzyklen zum Leben Christi

versehen worden. Da hier, anders als in Evangelistaren mit ihrer annähernd chronologischen Textabfolge vier Evangelien hintereinander das ganze Leben Christi beschreiben, lag eine durchgehende Illustrierung des ganzen Buches nicht nahe. Auch wenn das Sinope-Fragment (Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. suppl. gr. 1286) die Evangelienszenen an den Seitenfuß unter den Text setzte, schien deswegen im östlichen Mittelmeerraum eine Anordnung als Bildvorspann für das ganze Buch verbreiteter (Rabula-Codex: Florenz, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Ms. Plut. I,56; Purpurevangeliar von Rossano, vgl. Abb. 1). Es ist auffällig, dass anscheinend von Anfang an neben vorwiegend erzählenden Evangelienbebilderungen theologisch aufgeladene Programme treten, bei denen die Episoden als Erfüllungen alttestamentlicher Prophezeiungen ausgewiesen werden

Im lateinischen Westen hingegen, wo die Initialseiten die Anfänge der vier Teilbücher so stark betonen, sind auch die Evangelienszenen lange Zeit in vier separaten Zyklen vor den Evangelien angeordnet worden. Sie kommen allerdings in vorkarolingischen und karolingischen Evangeliaren nur sehr selten vor. Nur zögerlich werden in der ottonischen Kunst Evangeliare mit Szenen illustriert, und zwar vor allem in Köln, Hildesheim und auf der

2 Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek, Hs 746, fol. 9 v – 10 r: Kanontafeln des spätkarolingischen Liuthard-Evangeliars

Reichenau. Erst die Echternacher Buchmalerei schafft mehrere opulent bebilderte Exemplare. Am Ende des 10. Jahrhunderts wird auf der Reichenau versucht, nach dem Vorbild der Evangelistare über das ganze Evangelienbuch verteilte chronologische Illustrationen zu schaffen. Die Anordnung der Bilder vor den Evangelienanfängen bleibt aber für die ottonische Kunstepoche die absolut dominierende Variante.

Der Codex im Überblick: Geschichte, Gestalt, Text und Ausstattung

Gestiftet wurde der Darmstädter Codex nach Ausweis von Geschenkverzeichnis fol. Ir und Dedikationsbild fol. 5 v – 6 r von der Äbtissin Hitda, und zwar an das Damenstift St. Maria und Walburga im sauerländischen Meschede. Da Hitda anscheinend die Äbtissin von Meschede selbst war, muss ihre Regierungszeit in die Jahre zwischen 948 und 1042 fallen, in denen sonst kein Name einer Äbtissin für das Stift belegt ist. Noch um 1500 erfolgte ein Eintrag in die Handschrift, der eine weitere Benutzung in dem 1310 zum Kanonikerstift umgewandelten Meschede belegt. Von hier aus wurde der Codex in den Revolutionskriegen in die Abtei Wedinghausen bei Arnsberg geflüchtet, wo er im August 1803 lag, als sich dort der hessische Landgraf fl Ludwig X. in seiner kurzzeitigen Neuerwerbung Westfalen huldigen ließ. Bei dieser Gelegenheit, also schon Wochen vor der Aufhebung von Wedinghausen, wurde der Codex zusammen mit anderen Wertgegenständen an den Geheimen Rat Ludwig Minnigerode übergeben. Auf diesem Weg gelangte er in die Darmstädter Bibliothek, wo er die Signatur Hs 1640 trägt.

Das Korpus d er Han d sc h ri f t um f asst o h ne d ie b ei d en Sc h mutz bl ätter am Anfang und Ende 220 Blatt; da die Zählung erst auf dem zweiten Blatt begonnen wurde, endet sie allerdings auf dem letzten Blatt bei 219. Trotz 29,3 cm Höhe bei 21,6 cm Seitenbreite ist die Handschrift im Vergleich mit anderen liturgischen Codices der Ottonenzeit eher nur mittelgroß. Allerdings neigten die Kölner Malwerkstätten damals allgemein zu mittleren Formaten. Zum Vergleich: Das Mailänder Evangeliar misst sogar nur 23,1 × 16,8 cm, das Sakramentar von St. Gereon 27,0 × 19,7 cm. Das Manchester-Evangeliar mit seinen 24,0 × 19,3 cm mag hier prägend gewesen sein. Größer ist das (ältere) Evangeliar von St. Gereon, das mit 32,8 × 24,2 cm aber nicht an das vom Registrum-Meister illuminierte Evangeliar der Ste-Chapelle (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8851) mit seinen 38,5 × 28,7 cm herankommt.

Das Korpus besteht aus 28 Lagen, von denen 19 noch unten auf der jeweils letzten Seite eine Signatur tragen, die vom ersten Bindevorgang her stammen d ür f te. Die b e b i ld erten Lagen vor d en Evange l ien waren d abei aber nicht nummeriert worden, wohl weil sie parallel zu den Textseiten hergestellt wurden. Die Lagen sind aus demselben Grund auffällig ung l eic h mä ß ig au f ge b aut: d ie ü bl ic h en Quaternionen (IV Doppe lbl ätter = 8 Blätter) herrschen zwar vor, werden aber gerade für die Zierseiten vor den Evangelien von Ternionen (= III Doppelblätter) abgelöst. Die Lagenformel sieht wie folgt aus: (III + 1)6 (das erste Blatt ungezählt, Bl. 5 ohne Gegenstück) + IV14 + II18 + (III + 1)25 (23 Einzelbl.) + 6 × IV73 + III79 + 3 × IV103 + V113 + III119 + 6 × IV167 + III173 + 4 × IV205 + II209 + V219 (die hochgestellte Ziffer bezeich-

net immer die letzte Blattnummer der Lage, die römische Zahl steht für die Anzahl der Doppelblätter).

Nachdem die Zierseiten den Textseiten eingefügt wurden, hätten die letzten Verso-Seiten im Anschluss an die Initialseiten fol. 79 r, 119 r und 173 r mit den Anschlussversen beschrieben werden müssen, doch unterblieb dies. Es ist dennoch anzunehmen, dass die Zusammenfügung an dem Ort geschah, an dem der Text geschrieben wurde, da die Anschlüsse fol. 25 v von der gleichen Hand wie der übrige Text ausgeführt wurden und weil in der ersten und letzten Lage Bild und Text nebeneinander erscheinen sowie fol. 19 r vor dem Titulus der Verkündigung von erster Hand beschrieben wurde.

Die ursprüngliche Außenhülle des Hitda-Codex ist zu einem unbekannten Zeitpunkt komplett entfernt worden, sodass der Buchblock völlig ungeschützt zurückblieb. Im 19. Jahrhundert wurde dieser Buchblock in unzureichender Weise neu gebunden. Ein heller moderner Ganzledereinband wurde im Anschluss an die in den 1960er Jahren erfolgte Neubindung von Kurt Londenberg, Dozent an der Hamburger Hochschule für bildende Künste, entworfen und anscheinend 1969 fertiggestellt. Er ist auf beiden Seiten ganz mit einem Prägemuster aus einzelnen Quadraten übersät, die sich in der Mitte verdichten und durch die so entstandene Verzerrung eine geschwungene Kreuzform erkennen lassen

Der Hitda-Codex ist ein lateinisches Evangeliar. Den vier Evangelien sind zunächst fol. 1 r – 4 v drei der vier allgemeinen Vorreden vorangestellt, nämlich Novum opus, Sciendum etiam und Plures fuisse Nach den ersten drei Bildern folgen fol. 8 v – 14 r die Kanontafeln. Hinzu kommen die besonderen Vorreden, die sogenannten Argumenta, und die Kapitelverzeichnisse, die Breviaria, die jeweils vor dem Bildvorspann jedes Evangeliums zu finden sind. Ganz am Ende folgt fol. 210 r – 218 v die liturgische Leseordnung der Evangelienabschnitte für den Jahreslauf, das Capitulare evangeliorum Seit der Zeit um 1500 ist fol. 208 v – 209 v zwischen das Kreuzigungsbild und das Capitulare ein auf die Liturgie von Meschede bezogener Text nachgetragen, der Ordo seu consuetudo ecclesiae Meschedensis. Ebenfalls ein – wenn auch zeitnah – nachgetragener Text ist das Stiftungsverzeichnis der Äbtissin Hitda fol. I v. Woher der Evangelientext übernommen wurde, ist bisher nicht abschließend geklärt. Eine Auffälligkeit ist zumindest, dass die Vorrede Sciendum etiam hier genauso wie in dem karolingischen Evangeliar der Erzbischöflifl chen Diözesan- und Dombibliothek Köln, Dom Hs. 56, mit Sciendum tamen beginnt. Allerdings besitzt dieser in Freising entstandene Codex auch noch die vierte, im Hitda-Codex ausgelassene Vorrede.

Geschrieben ist der Evan g elientext in dunkler karolin g ischer Minuskel von wahrscheinlich einer Hand. Zwischenüberschriften, Seitentitel, Incipits und Explicits sowie die kleinen Textinitialen in der Initialspalte sind in zumeist goldener Unziale ausgeführt. Größere Titel, etwa für die Vorreden, sind in einer auf Unziale und Monumentalcapitalis basierten Goldmajuskel geschrieben. Auf jeder Textseite sind 25 Zeilen in einer Spalte für den Text vorbereitet. Der innere Schriftraum umfasst 18,3 × 11,4 cm, zu denen an der Außenseite des Blattes jeweils eine dreiteilige und an der Innenseite eine zweiteilige Initialspalte in der Breite von 0,7 + 2,3 + 0,6 cm und 0,4 + 1,9 + 0,7 cm hinzukommt. Die Bildseiten sind anscheinend nicht liniert, doch mit einer inneren Rahmung von ca. 17,5 × 10,5 versehen.

Der Hitda-Codex besitzt eine zwölfteilige Folge von Kanontafeln (fol. 8 v –14 r). Vier oder drei kleine Arkaden tragen jeweils ein breites, golden konturiertes Gebälk, das im Architrav den Seitentitel trägt. Die langgestreckten, marmorierten und goldgesprenkelten Säulen, die sich nach oben hin verjüngen, sind von schlichter Eleganz. Ein niedriger, recht breiter Stylobat aus hellem Purpur mit Goldbesatz dient den Säulen als Unterlage und unterstreicht die Leichtigkeit und den Höhenzug der Scheinarchitekturen

Die Dekoration ist sparsam und besteht nur aus dem einfachen goldenen Firstakroterion und den Blattkapitellen, die wegen ihrer bunten und unantikischen Ornamente etwas exzentrisch wirken. Nicht unwesentlich geprägt wird die Seitenwirkung schließlich von der Farbigkeit, die zwar mit Türkis, Rot, Violett, Blau und – selten – Ocker sowie den leuchtend orangerot umrandeten Goldflächen die Töne der Bilder übernimmt, doch durch die Kleinteiligkeit der fl Marmormuster und das viele sichtbare Pergament einen ganz anderen Eindruck erweckt. Die Säulenfarben einer Doppelseite sind gewöhnlich aufeinander abgestimmt, allerdings so, dass die inneren Farben mit den äußeren wechseln.

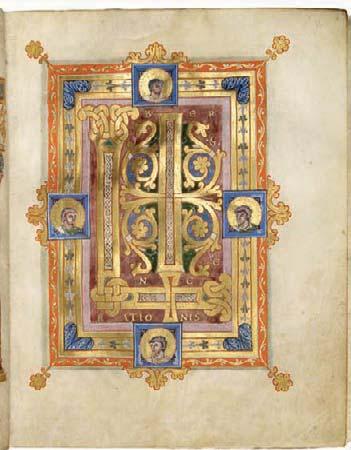

Vor jedem Evangelium und immer im Anschluss an den jeweiligen Bildvorspann befinden sich eine doppelte Zierseite, die jeweils das Incipit oder Initium und mit einer Goldrankeninitiale den eigentlichen Evangelienanfang bietet (fol. 24 v – 25 r, 78 v – 79 r, 118 v – 119 r, 172 v – 173 r). Diese Seiten sind sehr aufwendig und breit gerahmt und wirken vor allem durch ihre Farben: Gewöhnlich bildet ein breiter, in leuchtendem Orangerot gehaltener Streifen den äußersten Rahmen, auf den mehrere weitere Leisten folgen, die überwiegend von Türkis und Gold, vor Johannes (fol. 172 v) aber von Violett und Blau und vor Markus (fol. 78 v) von Rosa neben Türkis dominiert werden. Die Leisten sind nur zum Teil in vegetabile Ornamentmuster aufgelöst, häufiger sind Abtönungen der Grundfarbe.

Einige Seiten bieten eckige und runde Besätze auf den Mitten der Rahmun g en. Dreimal sind darauf Kreuzornamente zu sehen (fol. 24 v, 118 v, 172 v). Auf der Initialzierseite von Matthäus (fol. 25 r) erscheinen in goldhinterlegten Goldmedaillons männliche Personifikationen der Kardinaltugenden fi und bei Johannes solche der um die „Karitas“ ergänzten theologischen Tugenden, die das Gotteslamm („AGNUS“) in der Mitte der Initialligatur IN umringen (fol. 173 r). Das auffällig kleine Innenfeld ist stets in einem Purpurton bemalt. Weitere Farbakzente kommen von den Initialen selbst, die mit den Farben Gold, Orangerot, Weiß und Hellblau starke Kontraste erzielen. Kein Rahmen entspricht dem anderen, aber zumindest bei der Verwendung von Eck- und Mittelbesätzen sind die Seiten, außer fol. 118 v – 119 r bei Lukas, aufeinander bezogen.

Die Initialen sind durch den breiten Rahmen und das kleine Binnenfeld in ihrem Raum sehr beengt. Abgesehen von der Initialligatur IN fol. 79 r vermeiden sie aber ein weites Ausgreifen in den Rahmen. Das Q fol. 119 r ist mit dem Goldband der inneren Rahmenleiste verwoben. Die Buchstaben sind ganz aus orangerot gerandetem Goldband aufgebaut, das sich locker und übersichtlich verknotet und in vielfältigen und recht spitzen Ranken ausläuft. Es gibt eine Neigung, Goldbänder nicht strikt parallel zu führen, sondern mit leichter Biegung einander in der Mitte anzunähern. Flechtbandfüllung der Stämme kommt nicht mehr vor; an seine Stelle treten die beschriebenen Farben Hellblau und Weiß.

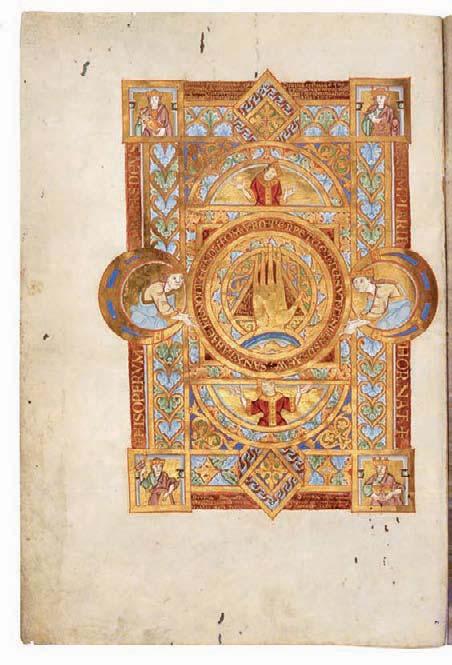

Zudem leiten kleinere Goldrankeninitialen wie die fol. 1 r und 70 v die allgemeinen und die besonderen Vorreden ein Außer einer allgemeinen Bildvorrede aus Dedikations-, Majestas-Dominiund Hieronymus-Bild enthält der Hitda-Codex vier Evangelistenbilder und insgesamt 15 annähernd chronologisch geordnete Evangelienszenen, von denen sich jeweils vier vor Matthäus und Lukas und drei vor Markus und Johannes befinden, eine weitere, die Kreuzigung, folgt auf das Johannes-Evangelium. Die Bildseiten sind im Hitda-Codex die am wenigsten aufwendig gerahmten Zierseiten. Gewöhnlich umgibt nur eine einzige Leiste ein Bild, die durch Ornamente als erhaben gekennzeichnet werden kann. Mit Ausnahme der drei ersten Evangelistenbilder (fol. 24 r, 78 r, 118 r) und des Bildes der Taufe (fol. 75 r), die orangerot gerahmt sind, wurden für die Rahmenleisten der Bilder zurückhaltende Farben ausgewählt. Die horizontalen Leisten sind zumeist anders gefärbt als die vertikalen Leisten.

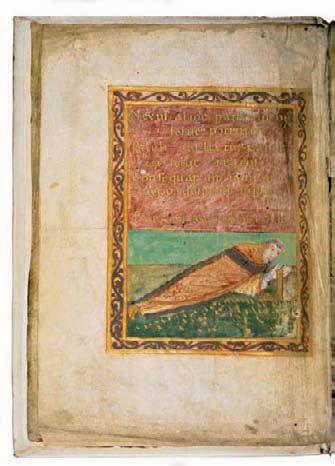

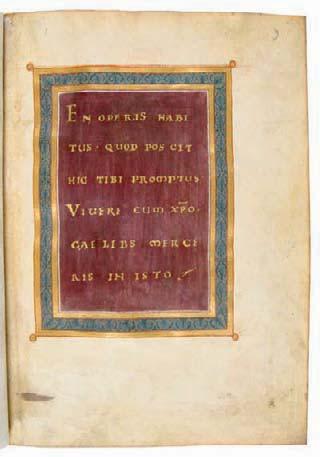

Alle Bildseiten werden von Schriftzierseiten begleitet, die immer den Bildseiten direkt gegenüberstehen. Mit einer Ausnahme nehmen die Texte das Verso, die Bilder das Recto ein. Nur bei Titulus und Bild der Kreuzigung ist die Reihenfolge vertauscht. Diese Seiten mit Tituli besitzen im Hitda-Codex aber auch einen hohen ästhetischen Stellenwert, da sie immer mit Goldtinte auf aufwendige Zierseiten geschrieben sind, deren Rahmungen denen der Initialseiten in nichts nachstehen. Ganz ungewöhnlich ist zudem, dass die Tituli in unterschiedlichen, teilweise sehr speziellen Schriftarten geschrieben worden sind. Für das Dedikationsbild etwa wird die gewöhnliche Minuskel am Zeilenanfang und beim Namen „HIDDA ABBATISSA“ von Capitalis rustica abgelöst (fol. 5 v). Noch bei zwei weiteren Tituli wird einfache Minuskel verwendet, nämlich fol. 22 r zur Darbringung und fol. 171 v vor dem Johannes-Porträt. Mehrfach, so fol. 20 v und 169 v, findet auch die Unziale Verwendung, die für solche Aufgaben im frühen Mittelalter oft eingesetzt wurde. Auf Initium-Seiten wie fol. 24 v und ausschließlich auf der Titulus-Seite für die Kreuzigung (fol. 208 r) wird eine Majuskel-Schriften verwendet, die auf der Unziale basiert, aber größer ist und Buchstaben einer Monumentalschrift einmischt. Besonders auffällig ist die Verwendung einer Urkundenschrift für die Tituli zu den Bildern der Majestas Domini, des hl. Hieronymus, zu allen Szenen vor Markus und einigen vor Lukas (fol. 6 v, 7 v, 74 v, 75 v, 76 v, 77 v, 113 v, 115 v, 116, 117 v)

Theophanu und die Folgen: Die griechisch-lateinische Kultur und die Handschriften von St. Pantaleon zu Köln

Während das Damenstift Meschede aufgrund der Erwähnung der hl. Walb urga un d d er Besitzgesc h ic h te a l s Emp f änger d es Hit d a-Co d ex b e k ann t ist, können Herstellungsort und -zeit nur aus Indizien erschlossen werden. Schon seit den ersten Zusammenstellungen von Arthur Haseloff wird allgemein angenommen, dass das Darmstädter Evangeliar im ottonischen Köln entstanden sei. Oft wird es als Produkt der „Kölner Malschule“ bezeichnet, doch ist das offensichtlich ein ungenauer und unbefriedigender Begriff, der über die Maler und Konzepteure verschiedener illuminierter Handschriften nur aussagt, dass sie stilistische Gestaltungsprinzipien teilten und Zugriff auf bestimmte gemeinsame Vorlagen hatten.

Die Lokalisierung nach Köln ergibt sich vor allem aus der Häufung von Codices der künstlerischen „Schule“, die für Kölner Kirchen entstanden oder sich in deren Besitz befanden. Allein vier Handschriften waren im Besitz des Doms und befinden sich noch immer in der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek (Dom Hs. 5, 45, 53, 114). Ein Evangeliar in dieser Bibliothek gehörte einst der Stiftskirche St. Maria ad Gradus (Diözesan Hs. 1a) und das Evangeliar für das Stift St. Hippolyt in Gerresheim befindet sich immer noch vor Ort. Die heute in Mailand aufbewahrte Evangelienhandschrift (Biblioteca Ambrosiana, C. 53 Sup.) lag jedenfalls lange im Kölner Raum; das Stift von St. Gereon besaß gleich zwei Evangeliare (Historisches Archiv der Stadt Köln, Best. 7010 Nr. 312, olim W 312; Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. Bibl. 2° 21) und ein Sakramentar (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 817), das von St. Aposteln vielleicht ein Evangeliar (New York, Pierpont Morgan Library, M. 651). Aus den Benediktinerklöstern der Stadt, St. Pantaleon und Groß St. Martin sind keine Handschriften dieser Gruppe direkt überliefert, doch aus dem eng mit ihnen verbundenen Kloster St. Vitus in Gladbach kennen wir ein Sakramentar (Freiburg im Breisgau, Universitätsbibliothek, Cod. 360a) und Teile einer Bibel (Historisches Archiv der Stadt Köln, Best. 7010 Nr. 277, olim W 277).

L ei d er ist d ie Dic h te d er ü b er l ie f erten Do k umente aus d em Kö l n d es 10. Jahrhunderts vergleichsweise gering, sodass das innere Leben und die Buch- und Kunstproduktion der einzelnen Stifte und Klöster der Stadt nur bruchstückhaft bekannt sind. Abgesehen von der bewundernswert gut erhaltenen Dombibliothek sind die Bibliotheken der Stadt nämlich in nachmittelalterlicher Zeit erheblich dezimiert worden. Bedauerlich ist das vor allem für die zweifellos einst wichtige Klosterbibliothek von St. Pantaleon, aus der besonders im frühen 18. Jahrhundert viele Bände nur wegen ihres Materialwerts zerteilt und dann verkauft worden sind. Leider fehlt bisher auch eine eingehende Untersuchung der Kölner Schriftentwicklung und damit ein verlässlicher Überblick über die wahrscheinlich unterschiedlichen Skriptorien vor Ort.

Für das Benediktinerkloster St. Pantaleon sprechen aber die meisten Argumente, wenn man nach einem geistlichen Institut sucht, in dem zur Jahrtausendwende das Herz der Kölner Buchmalerei schlug. Auch Bloch und Schnitzler haben das in ihrer großen Übersichtsstudie so gesehen. St. Pantaleon, eine auf einem Hügel südlich der Stadtmauer gelegene Kirche, in der seit karolingischer Zeit Reliquien des griechischen Arztes und Heiligen Pantaleon verehrt wurden, war erst in den Jahren nach 955 von Erzbischof Brun zu einem Kloster ausgebaut worden. 964 erhielt es mit Christianus seinen ersten Abt, der aus dem Trierer Reformkloster St. Maximin hierhin berufen wurde. Brun, der Bruder Kaiser Ottos des Großen und wichtigster ottonenzeitlicher Bischof von Köln, wurde auf seinen Wunsch hin in der Abtei begraben. In seinem Testament reservierte er Geld zur Fertigstellung des Klosters und zur Vergrößerung der Kirche, die, nachdem es 966 auch noch zu einem Einsturz gekommen war, 980 neu geweiht werden konnte.

St. Pantaleon blieb in den Jahrzehnten danach für die ottonische Herrscherfamilie und die Kölner Bischöfe eine der attraktivsten Kirchen. Erzbischof Gero (969 – 976) beschaffte 971 auf seiner Gesandtschaft nach Byzanz, bei der er die Hochzeit der griechischen Prinzessin Theophanu mit Otto II. aushan-

delte, „den Leib des hl. Pantaleon“, also eine umfangreiche Reliquie von hohem Wert. Theophanu selbst erwirkte schon 976 beim Papst die Sondererlaubnis für den Abt von St. Pantaleon, Pontifikalkleidung zu tragen. In diesem Jahr feierte sie zusammen mit ihrem Mann, Kaiser Otto II., das Weihnachtsfest in Köln. Vor allem aber seit sie von 984/85 an für ihren Sohn Otto III. die Regentschaft führte, wandte sich Theophanu dem Pantaleon-Kloster zu, besorgte weitere Reliquien aus Rom und weilte von 985 bis 990 jedes Jahr mindestens einmal mit dem Hof in K öln. Hier feierte sie 986 und 988 das Weihnachtsfest, 988/89 überwinterte der Hof praktisch in Köln. Theophanu muss sich Pantaleon aus der griechischen Heimat, wo er als Hospitalpatron und „Großmartyrer“ in Byzanz Teil des Staatskults war, eng verbunden gefühlt haben. Es wird zurecht vermutet, dass Theophanu auch die treibende Kraft hinter dem Neubau des großen Westbaus war, der das Erscheinungsbild der Kirche von da an prägte > 3 und in veränderter Form noch immer prägt. Schließlich wurde die Kaiserin 991 nach ihrem Tod in Nimwegen sogar in der Klosterkirche begraben, zweifellos auf eigenen Wunsch.

Diese Beziehung zur griechischen Kultur ist eines der Hauptargumente, die Kölner Buchmalerei mit dem Kloster St. Pantaleon zu verbinden: Ohne importierte griechische Malereien und ohne ungewöhnlich große Kenntnisse griechischer Theologie sind weder der Stil noch die intellektuellen Programme von Hitda-Codex und Sakramentar von St. Gereon denkbar. Der wahrscheinlichste Weg, auf dem solche Vorbilder und Kenntnisse vermittelt wurde, sind das Gefolge und die Schätze der Kaiserin. Wie das wohl in Süditalien entstandene Elfenbein mit Theophanu und Otto II. (vgl. Abb. 22) zeigt, wurden im Umfeld der Kaiserin byzantinische Kunstwerke als vorbildlich angesehen. Die Schätze, die Theophanu der „Malerschule“ zugänglich machte, müssen weder zahlreich noch großformatig gewesen sein. Im Katharinenkloster auf dem Sinai etwa ist eine Ikone von nur 49 × 36 cm Größe überliefert, die außer fünf Kopien von Marienikonen auch 36 Szenen aus dem Le-

3 Köln, Kölnisches Stadtmuseum, Graphische Sammlung, Kupfers ch, o. Nr.: Lageplan des Klosters St. Pantaleon um 1630

4 Köln, Erzbischö iche Diözesan- und Dombibliothek, Dom Hs. 143, fol. 3 v – 4 r: Everger-Epistolar, Erzbischof Everger bi et Petrus und Paulus um Fürsprache

ben Christi bietet. Diese sind im Übrigen oftmals gut mit den Miniaturen des Darmstädter Evangeliars vergleichbar. Zum Teil wurden vielleicht schon vorhandene Kenntnisse weiter vertieft, da schon der Klostergründer Brun nach Ausweis seiner Biografie Kenntnisse des Griechischen besessen hatte. Es ist zwar kein Griechenkloster auf deutschem Boden entstanden, aber doch ein Ort, an dem mehr an byzantinischer Kultur zu finden war als irgendwo sonst fi in Deutschland, ausgenommen vielleicht St. Gallen

Die ältesten bekannten Kölner Miniaturen unter byzantinischem Einfluss fl sind aber nicht für St. Pantaleon, sondern für den Dom geschaffen worden. Es handelt sich um ein zweiseitiges Dedikationsbild in einem Lektionar oder genauer Epistolar, auf dem Erzbischof Everger (985 – 999) die hll. Aposteln Petrus und Paulus um Beistand bittet > 4 . Das völlige Sichniederwerfen des Stifters ist zwar nicht mit der byzantinischen Proskynese identisch, doch die Gesichtstypen der Apostel und die hellen und malerisch mit vielen Lichthöhungen gestalteten Gewänder um die einigermaßen plastisch gestalteten Körper verraten d en Versuc h , Vor b i ld er d er mitte lb yzantinisc h en Kuns t nachzuahmen. Selbst die Namensbeischriften der Apostel sind in griechischen Buchstaben geschrieben, wenn auch fehlerhaft

Es ist nicht auszuschließen, dass unter Everger am Dom ein Skriptorium bestand, das diese und die anderen zeitgenössischen Dom-Handschriften schrieb. Es spricht aber auch nichts dagegen, dass Handschriften für den Dom in St. Pantaleon hergestellt oder zumindest ausgemalt worden sind:

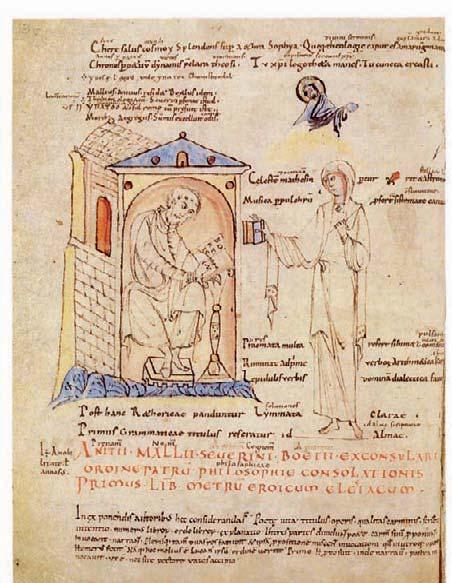

Die Kirche war 866 als Besitz des Domes aufgelistet worden, und die Bischöfe beanspruchten noch lange Jahrhunderte ein erhebliches Mitspracherecht in Fragen des Klosters. Vielleicht bestand aber auch nur enger Austausch zwischen zwei gleichzeitig tätigen Skriptorien. Einen wirklichen Beleg für eine Buchmalereitätigkeit in St. Pantaleon stellt jedoch erst ein bescheideneres Kunstwerk für einen viel geringeren Empfänger dar: Der wissbegierige Mönch Froumund von Tegernsee war vor 993 für eine längere Zeit Gast in dem Kölner Kloster, wo er theologische und wissenschaftliche Handschriften studieren und kopieren wollte. Der von ihm dort begonnene Codex mit De consolatione Philosophiae des Boëthius, der vor einiger Zeit in Krakau wiederentdeckt worden ist, zeigt auf seinem ersten Blatt ein Bild des antiken Autors, der beim Schreiben in seinem Gefängnis von der Personifikation der fi Weisheit getröstet wird > 5 . Diese Seite steht in vielem in westlicher Tradition, etwa was die Technik der kolorierten Zeichnung und die geringe räumliche Tiefe betrifft. Unzweifelhaft auf mittelbyzantinische Anregungen zu-

5 Krakau, Jagellonische Bibliothek, lat. qu. 939 (aus Berlin, Staatsbibliothek), fol. 3 v: Froumund-Codex, Zeichnung der Sophia vor Boëthius

6 Castelseprio, S. Maria foris portas, Wandmalerei mit der Magieranbetung

rückzuführen sind aber die Vorliebe für die geschlossenen Konturen, die glatt die Körper umschließenden Gewänder, die von langen, spitz umbrechenden Gewandzipfeln kontrastiert werden, und schließlich die individualisierten Gesichter. Die Wandmalereien byzantinischer Maler in Castelseprio > 6 , die am sinnvollsten mit Kurt Weitzmann in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts zu datieren sind, zeigen die beschriebenen Züge ganz ähnlich.

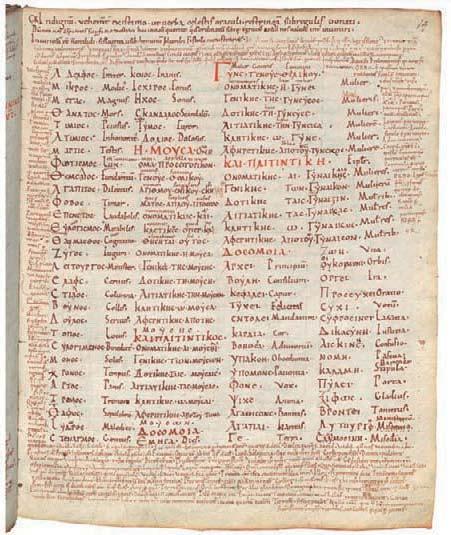

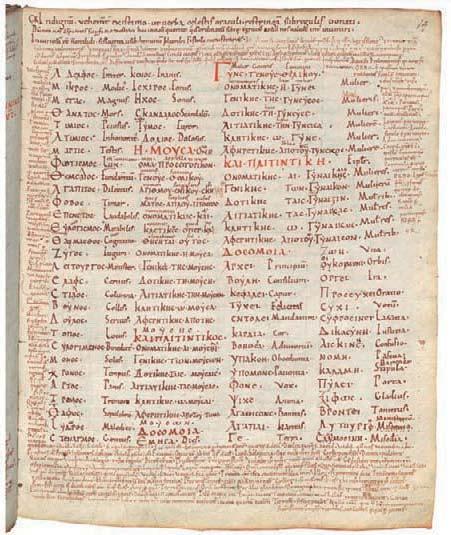

Wie um den Zusammenhang mit der griechischen Kultur zu bestätigen, hat Froumund auf der Seite mit dem Boëthius-Bild fleißig die dort stehenden griechischen Wörter auf Lateinisch oder Deutsch glossiert. Aber damit nicht genug: Der Tegernseer Benediktiner begann nämlich nach eigenem Bekunden, in St. Pantaleon eine griechische Grammatik zu kopieren oder zusammenzustellen, die sich in der Wiener Nationalbibliothek erhalten hat > 7 Das ist der am weitesten gehende Versuch eines Griechisch-Handbuchs im ottonischen Westen, der wohl nur dank der in dem jungen Kloster vorhandenen griechischen Materialien möglich war. Einen Hinweis auf einen direkten Kontakt mit Byzantinern enthält es nach Einschätzung von Walter Berschin jedoch nicht

Doch noch eine ganz andere Vorbedingung der „Kölner Malerschule“ ist so eng mit Theophanu verbunden, dass man zuallererst an St. Pantaleon als den Ort denkt, von dem diese Malereikunst ausstrahlen konnte. Weder die Kölner noch irgendwelche anderen ottonischen Maler haben nämlich für ihre Goldrankeninitialen die Vorbilder aus byzantinischen Handschriften nehmen können. In Köln rezipierte man ab dem Everger-Epistolar die weithin vorbildliche Initialkunst St. Gallens und der Reichenau, gab ihr jedoch einen durchaus eigenen Zug. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wurden dann aber alle Kanontafeln und die meisten Zierseiten, insbesondere diejenigen mit den Initialen an den Evangelienanfängen nach Vorbildern gestaltet, die von der Hand des größten Buchmalers der Epoche, des Meisters des Registrum Gregorii stammten. Dieser Meister, der vor allem für Erzbischof Egbert von Trier (977 – 993) gearbeitet hat und nach einem für diesen illustrierten Register der Gregor-Briefe benannt wird, hat für Köln zumindest das heute in der John Rylands University Library in Manchester befindliche Evangeliar Lat. Ms. 98 geschaffen. Dieser Handschrift fehlen heute leider die Evangelistenbilder, die anscheinend aber in einzelnen Kölner Bildern kopiert worden sind

7 Wien, Österreichische Na onalbibliothek, Cod. 114, fol. 14 r: Seite aus der griechischen Gramma k des Froumund von Tegernsee

8 Manchester, John Rylands University Library, Lat. Ms. 98, fol. 10 v – 11 r: Kanontafeln des Manchester-Evangeliars

Die Kanontafeln und die Zierseiten gehören jedenfalls zu den direkten Vorbildern des Hitda-Codex (fol. 25 r, 79 r, 119 r, 173 r). Als Besonderheit der Kanontafeln > 8 kann die Verbindung einer Arkadenreihe mit einem flachen fl Giebel gelten (fol. 10 v – 14 v). Für den Giebel und die Säulen wurden wohl spätkarolingische Modelle verarbeiten (vgl. Abb. 2), doch die zusätzlichen Bögen sind in der karolingischen (und antiken) Kunst noch unbekannt und eine typisch ottonische Hinzufügung. Bemerkenswert sind die halb verschatteten, sich nach oben verjüngenden Säulen in Darmstadt, die nicht auf das Manchester-Evangeliar zurückgehen, sondern entweder auf das Fuldaer Sakramentar des Kölner Domschatzes (Dom Hs. 88) oder das verlorene Fuldaer Sakramentar von St. Pantaleon.

Die Incipit- und Initialzierseiten des Manchester-Evangeliars > 9 haben vor allem mit ihren opulenten Rahmungen aus mehreren, oft besatzverzierten Leisten au f d as Ersc h einungs b i ld d es Hit d a-Co d ex eingewir k t (vg l fol. 24 v – 25 r, 78 v – 79 r, 118 v – 119 r, 172 v – 173 r). Die Enge der eigentlichen Initialfelder scheint dabei aber stärker auf die Initialkunst des Registrum-Meisters abgestimmt zu sein, bei der, anders als in der von ihr unbeeindruckten Kölner Malerei, dicht bis sehr dicht geflochtene Ranken aus den Buchstaben hervorgehen.

Bezweifelt worden ist allerdings, dass das Manchester-Evangeliar die einzige Evangelienhandschrift des Registrum-Meisters war, die in Köln als Vorlage dienen konnte. Bloch und Schnitzler waren sich in diesem Punkt noch

sicher, doch Rainer Kahsnitz und Ulrich Kuder halten es für möglich, dass schon ein älteres Evangeliar nach Köln gelangt war. Das wäre insofern von Bedeutung, als die Datierung der Kölner Handschriften der „malerischen Gruppe“ damit nicht mehr an den – selbst erheblich umstrittenen – Entstehungszeitpunkt des Trierer Evangeliars gebunden wäre. Allerdings wäre diese Lösung mit ebensovielen Fragezeichen behaftet wie der Versuch von Bloch und Schnitzler, die Anfänge dieser Hauptphase der Kölner Buchmalerei möglichst nach 996 anzusetzen.

Die Frage der Datierung des Manchester-Evangeliars entzündet sich, außer an Problemen der Werkabfolge des Registrum-Meisters, an der Initialseite zu Matthäus (vgl. Abb. 9), wo in farbigen Medaillonbildnissen auf dem Rahmen vier Kaiser mit dem Namen Otto dargestellt sind. Weil es vor dem Hochmittelalter nur drei Kaiser dieses Namens gegeben hat, müssen mindestens zwei dieser Bildnisse denselben Kaiser darstellen. Wegen der annähernd identischen Inschriften und der übereinstimmenden Haarfarbe meinen ganz sicher die beiden Kaiser auf der horizontalen Achse eine einzige Person. Der Otto am oberen Rahmen wird in der Beischrift als „seligen Andenkens“ und damit als bereits verstorben gekennzeichnet. Da der vierte Kaiser durch die Haarfarbe und die Inschrift von den anderen unterschieden ist, liegt die Deutung nahe, dass hier wirklich alle drei Ottonen zu sehen sind, mit Vorliebe der regierende Kaiser Otto III. in der Horizontalen und in der Vertikalen sein Großvater und sein Vater Otto I. und II. Da Otto III. erst 996 zum Kaiser ge-

9 Manchester, John Rylands University Library, Lat. Ms. 98, fol. 16 r: Manchester-Evangeliar, Zierseite mit LI-Ini alligatur

10 Köln, Historisches Archiv der Stadt, Best. 7010 Nr. 312 (olim: W 312), fol. 22 r: Evangeliar von St. Gereon, Zierseite mit L-Ini ale

krönt wurde, müsste diese Deutung aber erhebliche Probleme für die Kölner Chronologie bringen, wo Indizien in zwei Handschriften der „malerischen Gruppe“ eine Entstehung noch in der Königszeit desselben Ottos (983 – 996) nahelegen: Im Evangeliar von St. Gereon sind es die bildgeschmückten Rahmenmedaillons auf der Zierseite zu Matthäus > 10 , die nach Ansicht von Kahsnitz und Kuder neben Otto III. seine Großmutter Adelheid und seine Mutter Theophanu zeigen könnten und wofür sie als späteste Datierung das Erreichen der Regierungsfähigkeit durch den jungen Otto 994 vorschlagen. Ist diese Datierung noch nicht zwingend, weil weder die Personen sicher zu identifizieren sind noch eine spätere Darstellung der Genannten ausgeschlos- fi sen werden kann, bringt das Sakramentar von St. Gereon > 11 und > 12 den scheinbaren Terminus post quem 996 für die Vorlage weit mehr ins Wanken: In dieser Messhandschrift wird nämlich ausdrücklich an einer Stelle „zusam-

men mit unserem König Otto“ gebetet. Hierfür kommen nur die Jahre 983 bis 996 in Frage. Auch wenn er keine ausgesprochenen Zierseiten enthält, spricht schließlich auch Froumunds Boëthius-Codex für eine entwickelte Malerei schon vor 993

Vielleicht kommt man einem Ergebnis nahe, wenn man überlegt, wer als Auftraggeber oder Vermittler für das Trierer Evangeliar in Frage kommt. Zwar bestanden schon von den Anfängen St. Pantaleons an Beziehungen zur großen Reichsabtei St. Maximin in Trier, einem möglichen Wirkungsort des Registrum-Meisters, doch ist für die Luxushandschrift mit den Kaiserbildern zuallererst an Erzbischof Egbert und Theophanu zu denken: an die Kaiserin, weil sie die Mittel für diese Stiftung besaß und besonders verpflichfl tet war, für das kirchliche Gedenken an die toten und lebenden Herrscher aus dem ottonischen Haus zu sorgen (was mit ihren Erinnerungsbildern am

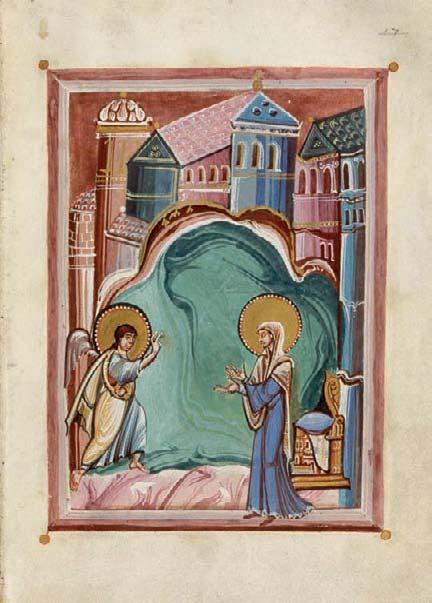

11 Paris, Bibliothèque na onale de France, ms. lat. 817, fol. 12 r: Sakramentar von St. Gereon, Verkündigung an Maria

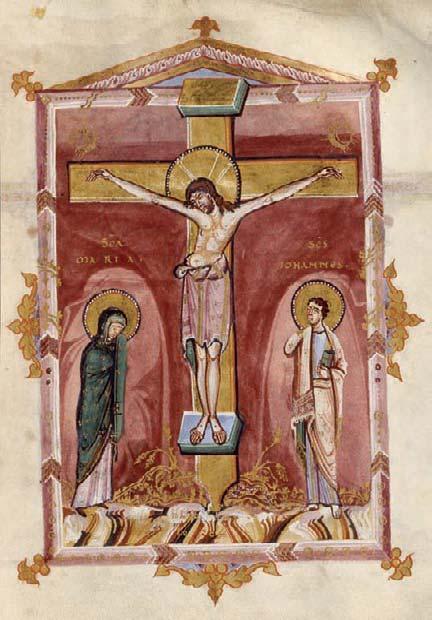

12 Paris, Bibliothèque na onale de France, ms. lat. 817, fol. 59 r: Sakramentar von St. Gereon, Kreuzigung

Beginn der Evangelien bewerkstelligt würde); an den Trierer Bischof, weil der Registrum-Meister für ihn arbeitete und er mit einer solchen, vielleicht erst einmal an den Hof gegangenen Stiftung seine Loyalität gegenüber dem Herrscherhaus ausdrücken konnte. Es bleibt (wie andere Thesen auch) unbeweisbar, aber es wäre historisch plausibel und fügte sich in den Rahmen der Werkchronologie des Registrum-Meisters, wenn das Manchester-Evangeliar zu Lebzeiten der 991 verstorbene Kaiserin nach Köln gelangt wäre. Eine Gelegenheit dafür wäre zum Beispiel die Privilegienbestätigung gewesen, die Egbert am 28. Dezember 988 in Köln von dem minderjährigen König erhielt. Gerade die Verbindung der Herrscherbilder mit dem Anfang von Matthäus, aus dem die Evangelienlesung an Heiligabend genommen wird (Mt 1,18 – 21), würde auch zur Weihnachtszeit passen. Im Fall eines Geschenks

durch Egbert können die Bilder Ottos III. in einem panegyrischen Vorgriff mit dem Kaisertitel beschriftet worden sein

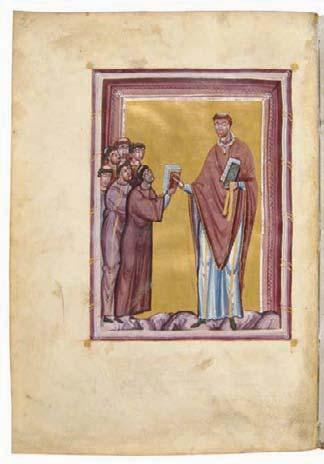

Die Abfolge der Handschriften der Kölner Handschriften, die man einem Vorschlag Carl Nordenfalks folgend am besten in eine Frühgruppe um die Dom-Handschriften und in die „malerische Gruppe“ um Hitda-Codex und Sakramentar von St. Gereon unterteilt, wirft an einigen Stellen Probleme auf. Insbesondere die Stellung des (älteren) Evangeliars von St. Gereon (vgl. Abb. 10) ist nicht ganz klar, da es einige Auffälligkeiten aufweist. Solche Fragen können an dieser Stelle aber nicht diskutiert werden. Wichtiger für den HitdaCodex ist, dass das Sakramentar von St. Gereon und das Mailänder Evangeliar eine en g verbundene Unter g ru pp e bilden. Das nach Paris g elan g te Sakramentar (vgl. Abb. 11 und 12), das mit dem Terminus ante quem 996 den zeitlichen Ankerpunkt dieser Handschriften bildet, scheint von denselben beiden Malern ausgeschmückt worden zu sein wie der Mailänder Codex > 13 . Stilistisch erscheinen in diesen zwei Handschriften die Figuren meist etwas rundplastischer als im Hitda-Codex, sie sind weniger malerisch und dafür stärker durch Konturen und Binnenkonturen gestaltet, und vor allem wirken sie in den szenischen Darstellungen kleiner im Verhältnis zur Bildfläche. fl Möglicherweise von derselben, zumindest einer ähnlich arbeitenden Hand wie der Hitda-Codex ist das Gießener Evangeliar > 14 , das aber stilistisch den beiden anderen Handschriften noch nähersteht. Als Bindeglied zwischen Hitda-Codex auf der einen Seite und Sakramentar und Mailänder Evangeliar

13 Mailand, Biblioteca Ambrosiana, C. 53 Sup., fol. 2 v – 3 r: Mailänder Evangeliar, Dedika on an einen unbekannten Geistlichen

14 Gießen, Universitätsbibliothek, Cod. 660, fol. 2 v: Gießener Evangeliar, Hieronymus und Schreiber

au f d er an d eren Seite zei g t es, d ass f ür d ie Entste h un g d er „ma l erisc h en Gruppe“ kaum mehr als ein Jahrzehnt angenommen werden kann. Auch die Zierseiten bieten keine Anhaltspunkte für das Gegenteil. Aus diesem Gesichtswinkel liegt nur eine Datierung des Hitda-Codex in die ersten fünf Jahre nach 1000 nahe, die allerdings im Augenblick weder durch eine Schriftuntersuc h un g noc h d urc h h istorisc h e Do k umente a bg esic h ert wer d en kann.

Konzeptionell bietet das Sakramentar, obwohl es einem anderen Handschriftentypus angehört, gewisse Parallelen zu dem Darmstädter Evangeliar. So besitzt es mit sieben Evangelienszenen (in acht Miniaturen) und den Bildern der Majestas Domini und des hl. Gregors den größten Bildzyklus der Kölner Buchmalerei nach diesem. Mehrere Miniaturen, insbesondere die mit der Verkündigung (vgl. Abb. 11; vgl fol. 20 r) und der Kreuzigung

(vgl. Abb. 12; vgl. fol. 207 v), wohl auch die mit der Geburt Christi, verarbeiten deutlich dieselben Vorlagen wie das Hitda-Evangeliar (fol. 10 r). Obwohl chronologisch angeordnet, bietet diese Bildfolge aber keinen Zyklus mit dem Christus-Leben, sondern einen wahrhaft „liturgischen“ Zyklus, wie er sich damals auch in Byzanz zu entwickeln begann: Das heißt, dass diese Bilder nicht eine Geschichte erzählen, sondern Abbilder von Heilstatsachen sein sollen. Deswegen stehen am Buchanfang die beiden Szenen der Inkarnation, im Canon Missae die Majestas als Gottesbild und später die Szenen ab dem Karfreitags- und Ostergeschehen. Dass ganz im Gegensatz zu Darmstadt alle Wunderszenen fehlen, ist deswegen ebenso einem bedachten Konzept zu verdanken wie die umgekehrte Entscheidung für den Hitda-Codex. Eine entscheidende konzeptionelle Übereinstimmung liegt in der Verwendung programmatischer Tituli, die den Bildseiten üblicherweise gegenübergestellt werden und die die Bilder nicht nur deuten, sondern in ihrer Gestalt mitbestimmen. Die Tituli sind damit selbst ein wesentliches Zeugnis für die intellektuelle Kultur Kölns und doch wohl gerade von St. Pantaleon. Walter Berschin, der zwar wegen der Ballung der Handschriften in St. Gereon eine Lokalisierung in dieses Stift bevorzugte, hat vor allem anhand des Pariser Sakramentars aufgezeigt, dass in Köln „das Genus des Titulus in singulärer Weise zur Bildtheologie entwickelt“ worden ist. In dieser und der Mailänder Handschrift sind die Tituli umständlicher formuliert und schwerer verständlich als im Hitda-Codex, wo man anscheinend auf größere Klarheit geachtet hat. Sie sind zudem deutlich länger; in Mailand füllen sie im Regelfall sogar zwei Seiten. Wie viel aber die Texte dieser Prachthandschriften noch über die Kenntnisse ihrer Verfasser und damit wohl auch über die Konzepteure der Bilder verraten, hat Berschin eindrucksvoll gezeigt: Nicht nur Elemente neuplatonischer Bildtheologie (die für den Hitda-Codex weiter unten noch erläutert werden) finden sich nämlich darin, sondern auch vie- fi le Neologismen mit Endungen wie -ivus, -iva, -ivum Ähnliche Wortbildungen hatte in spätkarolingischer Zeit Johannes Scotus Eriugena in seiner Übersetzung des Pseudo-Dionysius Areopagita aus dem Griechischen verwendet. Dies ist ein kleiner Ersatz für den Umstand, dass sich in Köln bisher weder die griechischen Originalwerke noch Eriugena-Handschriften haben nachweisen lassen

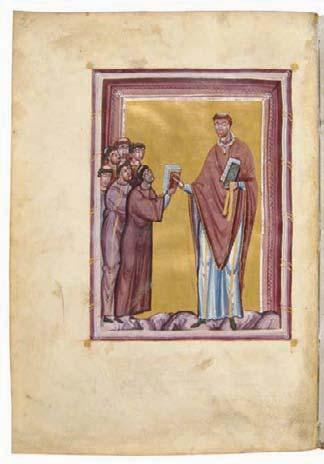

Mailänder und Gießener Evangeliar geben insofern wichtige Vergleichsstücke zum Hitda-Codex ab, als sie demselben Handschriftentypus angehören. An ihnen wird deutlich, dass die übliche Ausstattung Kölner Evangeliare anspruchsvoll war, aber erheblich bescheidener als die des Hitda-Codex. Offensichtlich gehörten hier neben den Kanontafeln, Initialzierseiten und Evange l isten b i ld ern auc h d ie Bi ld er d er Majestas Domini un d d es Bi b e lübersetzers Hieronymus (vgl. Abb. 14) zur Standardausmalung der Evangeliare. Sind die Majestas-Bilder noch relativ verbreitet, dürfen die Hieronymus-Bilder als eine besondere Kölner Tradition gelten, die schon bei einem karolingischen Evangeliar der Dombibliothek (Dom Hs. 14) erscheint. Abgerundet wurde die Ausstattung des Mailänder Evangeliars, außer durch die vielen Textzierseiten, durch ein mit Titulus versehenes Dedikationsbild (vgl. Abb. 13), auf dem ein unbekannter und schon mit einem Buch ausgestatteter Priester den Band erhält. Die Mönche (oder doch Stiftsherren?) in Alben und bodenlangen Kutten, die das Evangeliar übergeben, erscheinen als Gruppe

und erinnern uns auch damit daran, dass der Hitda-Codex weniger als Produkt einer einzigen Künstlerperson, denn einer gelehrten und künstlerisch fruchtbaren Kultur entstanden sein dürfte

Die Stifterin Hitda und die Blüte der ottonischen Damenstifte

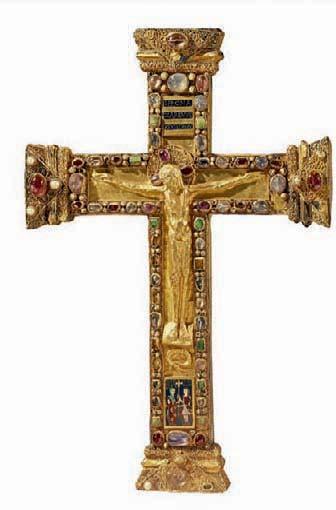

Im Dedikationsbild fol. 6 r des Darmstädter Evangeliars übergibt die Äbtissin Hitda der hl. Walburga den Codex. Im Verzeichnis ihrer Stiftungen für Meschede, das fol. Ir am Beginn der Handschrift nachgetragen wurde, nennt sie sich „die Fürsorgerin [Procuratrix] dieses Ortes“, und die nun folgende lange Liste lässt ahnen, dass sie diese Umschreibung ihres Amts durchaus verdiente. Die zweifellos hochadelige, vielleicht dem Haus der Grafen von Werl, dem wahrscheinlichen Gründergeschlecht des Stifts entstammende Hitda versorgte ihre Kirche mit einem wahren Schatz. Aufgezählt werden unter anderem vier goldene, mit Edelsteinen oder Elfenbein besetzte (Vortrage-) Kreuze, ein Marienbild „aus Gold und Edelsteinen geschaffen“ und drei mit Edelmetall umkleidete Bücher, doch sind das nur die wertvollsten Stücke. Außer dem Hitda-Codex ist nichts davon erhalten

Der bloße Wert dieser Schenkungen, der ja an anderer Stelle Ressourcen entzog, lässt schon den Stellenwert erahnen, den die Damenstifte in der ottonischen Gesellschaft besaßen. Nimmt man diese geistlichen Institute insgesamt in den Blick, erkennt man schnell, dass sie damals in den Gebieten am Niederrhein und in Sachsen und Westfalen die größte Blüte ihrer Geschichte entfalteten. Die Liste der Stifte in diesem Gebiet ist lang und umfasst Einrichtungen mit zum Teil erheblicher weltlicher Macht wie Quedlinburg, Gandersheim, Essen, Herford, Vreden, Freckenhorst, Gernrode, Liesborn, Gerresheim, St. Maria im Kapitol in Köln und Eschwege. Mehrere Töchter aus dem ottonischen Königshaus sind als Kinder in Stifte gegeben worden, mit dem Ziel, als Äbtissinnen deren Leitung zu übernehmen. Die Königin Mathilde gründete nach dem Tod ihres Mannes das Stift Quedlinburg und betrieb dort an seinem Grab das Gebetsgedenken. Ihre Nichte Mathilde spielte als Äbtissin des Stifts eine wichtige politische Rolle zur Zeit von Otto II. und Otto III. Manche Damen aus dem Herrscherhaus hatten sogar gleichzeitig mehrere Stifte unter ihrer Leitung.

Begonnen hatte der Aufstieg der norddeutschen Frauenstifte bereits mit der karolingischen Eroberung Sachsens, als schon gegen 800 Herford gegründet wurde. Das Stift im sauerländischen Meschede geht immerhin noch auf k aro l ingisc h e Zeit zurüc k un d d ür f te gegen 900 gegrün d et wor d en sein. Wahrscheinlich haben die Grafen von Werl damit wie andere sächsische und westfälische Geschlechter auch ein Hausstift gründen wollen, dass Fürbitte und Totenfürsorge übernahm. Die große Stiftskirche > 15 stammte aus den Anfängen des Stifts und stand zu Zeiten Hitdas noch. Vermutlich hatten die Sanktimonialen mehrere Orte, an denen sie in dem Bau ihr Stundengebet verrichten oder der Messe folgen konnten. Im Westen gab es jedenfalls eine große Empore und möglicherweise auch im südlichen Querhaus. Stollen erschlossen die Krypta für Pilger, die die Reliquien der hl. Walburga, der Stiftspatronin besuchen wollten

Die wertvollen liturgischen Gerätschaften, mit denen der Gottesdienst in einer solchen Kirche verziert wurde, sind nirgendwo in einer solchen Dichte erhalten geblieben wie in der Essener Stiftskirche, dem heutigen Essener Dom. Hier ist tatsächlich auch ein goldenes Marienbild, genauer eine vergoldete Marienstatue erhalten, die an Lichtmess sogar gekrönt wurde > 16 . Sie ist vermutlich ebenso eine Stiftung der Äbtissin Mathilde II. (971/73 – 1011) wie das wertvolle Gemmenkreuz, auf dem sie und ihr Bruder, Herzog Otto, in einer qualitätsvollen Emailarbeit dargestellt sind > 17

Byzantinische Kunstwerke und Versatzstücke griechischer Kultur waren in den Stiften ebenso beliebt wie beim übrigen ottonischen Klerus. Oft waren das nur griechische Buchstaben in Handschriften oder Fremdwörter in Texten, die auch zeigen, dass wirkliche Kenntnisse der Sprache und der Objekte selten war. Besser war natürlich, wenn man in den Besitz echter byzantinischer Werke kam, etwa von Seidenstoffen oder den gar nicht so seltenen Elfenbeintafeln zeitgenössischer Produktion. Im einst herrschernahen Stift Quedlinburg wird noch immer ein besonders exquisites Stück aufbewahrt, das den im 13. Jahrhundert erneuerten Buchdeckel eines ottonischen Evangeliars ziert > 18 .

Allerdings ergäbe es ein völlig falsches Bild, würde man die Bedeutung der San k timonialen nur an der Pracht ihrer Kirchenschätze messen. Wie kaum jemals wieder waren die Damenstifte in der Ottonenzeit auch Orte von Bildung und Frömmigkeit. Nicht zu unrecht wird Hrotsvith von Gandersheim zu den bedeutendsten und gelehrtesten Autoren des 10. Jahrhunderts gerechnet. Von ihr stammen nicht nur zwei versifizierte Geschichts- fi werke und die Dramen, die die Werke heidnischer Autoren ersetzen sollten, sondern auch eine Kurzfassung der Apokalypse.

Die Stifterin der Darmstädter Handschrift bezeichnet sich nicht nur mit ihren Funktionen im Stift, sondern im Schenkun g sverzeichnis auch ausdrücklich als „Pilgerin Hitda“. Inzwischen hat sich die Meinung von Ulrich

15 Meschede, spätkarolingische Damens skirche, Querschni durch das Rekonstruk onsmodell in Paderborn, Erzbischö iches Diözesanmuseum und Domschatzkammer

Kuder und Gerhard Walter weitgehend durchgesetzt, dass dies keine fromme Floskel ist, sondern ein Ehrentitel, den sie sich auf einer Pilgerfahrt ins Heilige Land erworben haben dürfte. Die Anzahl von solchen Pilgern unter den hochstehenden Personen war damals größer, als man heute vielleicht erwarten würde.

Nicht zuletzt zeigen sich aber Frömmigkeit und Bildung in den Evangeliencodices, die von den Äbtissinnen solcher Stifte in Auftrag gegeben worden sind. Es sei eigens betont: Der Hitda-Codex ist die Kölner Handschrift mit dem mit Abstand anspruchsvollsten Bild- und Beischriftenprogramm. Dies kann nicht allein auf die Entscheidung von Malern in St. Pantaleon oder einem anderen Skriptorium zurückgehen, sondern muss auf Wunsch

16 Essen, Hohe Domkirche, Goldene

Madonna

und selbst unter einer gewissen Beteiligung der Äbtissin geschehen sein, die ja schließlich für das Werk bezahlte.

Das bedeutet aber auch, dass dem neuplatonischen Konzept des Evangeliars eine Rezeption im Stift gegenüberstand, die diesen Schatz auch nutzte. Aus den Klöstern kennen wir die von den Mönchen für sich, wenn auch manchmal im Austausch mit anderen durchgeführte Privatlektüre, die Lectio d ivina Zu ihr gehört als Methode die Meditatio, bei der das Aufgenommene wiederholt und verinnerlicht und dann auf seinen weitergehenden Wert befragt wird. Vieles deutet darauf hin, dass die Praxis der Meditatio über die Texte hinaus auf Miniaturen in Handschriften und andere Bilder ausgedehnt wurde

Eine solche Meditatio dürfte auch in den ottonischen Damenstiften als Ideal gepflegt worden fl sein. Gerade Bildprogramme wie die des HitdaCodex müssen mit dem Gedanken an diese fromme Studienpraktik entwickelt worden sein, weil

17 Essen, Hohe Domkirche, O o-Mathilden-Kreuz, Vorderseite

18 Quedlinburg, Doms , o. S., O o-Adelheid-Evangeliar, byzan nisches Elfenbein im Vorderdeckel

19 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 13601, fol. 1 v – 2 r: UotaEvangelistar, Dedika on an Maria

sie dem Betrachter eine längere Beschäftigung mit den Gegenständen von Bild und Titulus und ein Bemühen um ein tiefergehendes Verständnis abverlangten. Dem steht erstaunlicherweise nicht entgegen, dass nach heutigem Eindruck der Benutzbarkeit von Prachthandschriften enge Grenzen gesetzt werden mussten. Als weiterer Beleg sowohl für die Meditatio über Miniaturen in Frauenkommunitäten als auch die wertvolle Ausschmückung von Büchern für solche Zwecke mag der Uota-Codex gelten, der gegen 1020 für das Regensburger Niedermünster geschaffen wurde. Dieses Perikopenbuch enthält das neben dem Hitda-Codex aufwendigste Bild- und Tituli-Programm der gesamten ottonischen Buchmalerei. Acht geometrisch unterteilte und mit viel Gold p rachtvoll aus g estaltete Miniaturseiten sind hier p aarweise zu