Francophonie

- Langue, art et échanges.. l’Institut Français d’Irak au cœur de la vie.... P.04

- "AgrIrak".. une coopération scientifique franco-irakienne.... P.06

- Iraqi Cinémathèque : Sauvegarde et valorisation du patrimoine.... P.07

Dossier

- Bagdad, Capitale du Tourisme Arabe 2025.... P.09

- Al-Madrassa al-Mustansiriyah .. la première université arabe et.... P.12

- Café al-Shabandar.. Gardien de la culture et la mémoire éternelle de.... P.14

- Monument de sauvegarde de la civilisation irakienne : un cri de l'art.... P.16

- La rue Abu Nawas, L'ancienneté de Bagdad et la magie de ses nuits.... P.18

- Premier cirque international à Bagdad depuis 2003, Un pas vers.... P.21

Info

- L'Irak récupère une pièce archéologique assyrienne lors de l'ouverture.... P.22

Reportage

- La Maison irakienne pour la créativité.. un refuge d’espoir au cœur de..... P.23

Figures

- Mohammed Shukri Jamil .. Icône du cinéma irakien....... P.28

- Dr. Abbas Rassul Al-Wahami.. une réussite mondiale et un impact national....... P.30

- Khatchatur Pilikian.. le musicien irako-arménien qui a brillamment fusionné....... P.32

28

Interview

- Nahy al-Amri.. le romancier qui a fait de la narration un document....... P.34

Poésie

-L'Exil..... P.37

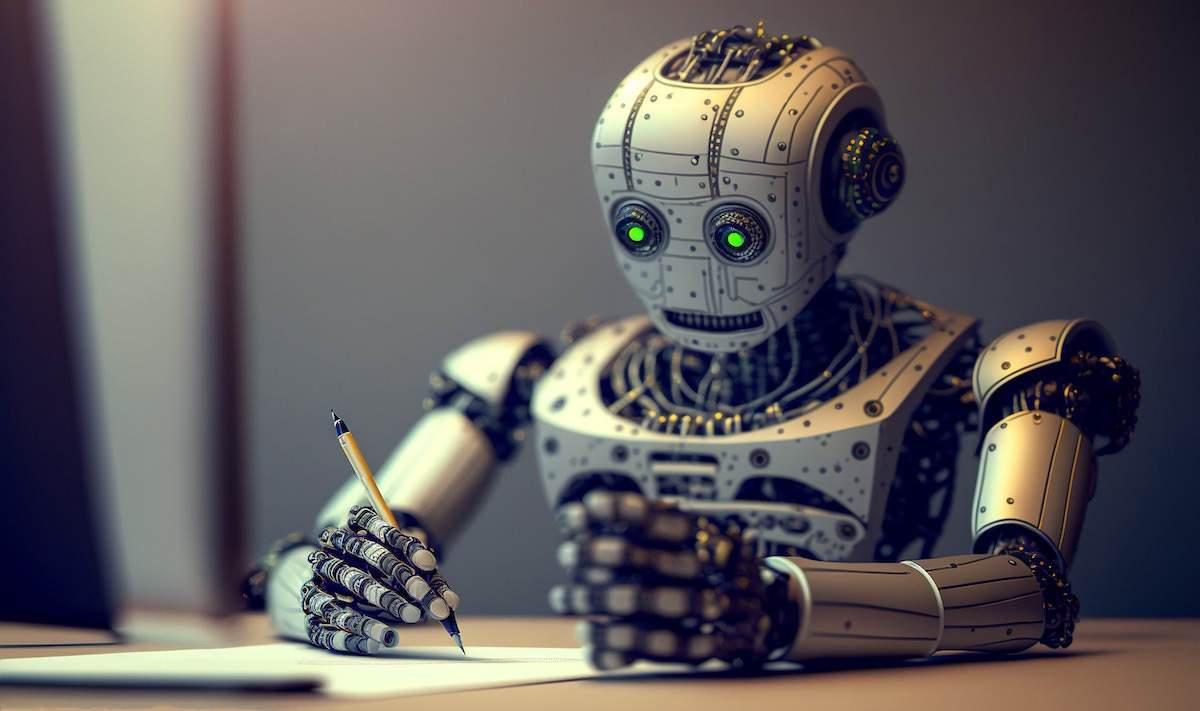

Intelligence Artificielle (IA)

- Écriture robotique.. entre l'évolution technologique et l'esprit créatif humain...... P.38

Patrimoine

- Le tissage des tapis en Irak.. héritage, artisanat et passion....... P.40

Archéologie

- Une muraille historique de Ninive reprend vie.. Restauration de l’histoire....... P.42

Art

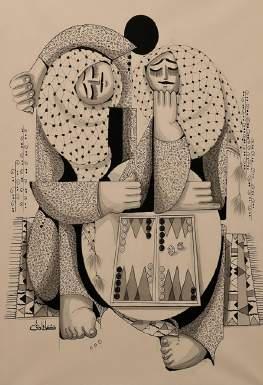

- Shafa’a Hadi....... P.44

Nouvelle

- La chambre....... P.46

Superviseur général:

Ishraq Abd Al Adil

Rédacteur en chef : Ikbal Aladdin

Correction : Ishtar Jamil Hamoudi

Rédaction : Mohammed K. Majeed

Luma Qais

Essam Thaer

Amjed Hameed

Haider Abdul-Hameed

Haider Halem Hussain

Zahraa Hussein

Lamyaa Raheem Jasim

Maquette : Amjed Hameed

Hayfa Street,Bagdad-Irak B.P:7018

Www.dar-mamoon.mocul.gov.iq

bagdad.magazine217@gmail.com mamoon@dar-mamoon.mocul.gov.iq

Bagdad, choisie comme capitale du tourisme arabe pour l'année 2025, est le reflet d’une profonde appréciation de l'histoire riche de la ville et de son immense potentiel touristique, qui a toujours constitué une partie essentielle de l'identité arabe et islamique. Bagdad, la ville historique dont les racines remontent à plus de mille ans, mérite ce titre en raison de ses diverses attractions touristiques, qui incluent le tourisme religieux, archéologique et naturel, elle a toujours été et demeure un centre de savoir, de culture et d'arts, ainsi qu'un pont reliant les civilisations de l'Orient et de l'Occident.

Le choix de Bagdad comme capitale du tourisme arabe n’est pas seulement un hommage à la ville, mais aussi une renaissance du souvenir de son passé glorieux et une réaffirmation de son rôle dans la formation de l’histoire civilisationnelle du monde arabe. De ses bibliothèques remplies de savoir à ses marchés témoins de la rencontre des cultures, Bagdad représente un trésor culturel qui recèle encore de nombreux secrets et surprises. Aujourd’hui, alors que nous nous préparons à célébrer ce titre, nous avons une occasion en or de raviver les sites touristiques de Bagdad et de mettre en valeur sa beauté naturelle et historique, qui a été, à travers les âges, une source d’inspiration pour les écrivains, les penseurs et les artistes. Cet événement constitue un moteur essentiel pour de nombreuses initiatives visant à renforcer le tourisme à Bagdad, telles que le développement des infrastructures, l’organisation d’événements culturels internationaux et l’amélioration des services touristiques afin qu’ils soient à la hauteur du statut de la ville au cœur du monde arabe.

Et face à ce grand défi, nous devons nous rappeler que Bagdad n'est pas seulement un lieu géographique, mais un symbole de renaissance et de renouveau. Le développement de son tourisme exige une coopération et une coordination entre le secteur public et privé, ainsi qu'un soutien de la société civile, tant locale qu’internationale, afin de restituer à Bagdad sa place naturelle en tant que l'une des capitales touristiques les plus importantes de la région.

Bagdad mérite d'être la capitale du tourisme arabe, car elle réunie la beauté du passé à l'espoir du futur. Nous sommes optimistes que ce choix constituera une étape importante vers la réalisation d’une nouvelle vision pour Bagdad, qui restera toujours un cœur battant au sein du monde arabe et un témoin d'une civilisation inoubliable.

Rédacteur en chef

L’Institut français de Bagdad commence l’année 2025 avec un programme culturel et linguistique dynamique, mettant à l’honneur la diversité artistique et le dialogue interculturel. En partenariat avec diverses institutions culturelles et littéraires irakiennes, l’Institut continue d’être un acteur clé dans la promotion de la langue française et du patrimoine culturel francophone en Irak.

Une journée «portes ouvertes» sous le signe de la découverte

L’Institut Français d’Irak à Bagdad a accueilli, le 18 janvier, le public pour une journée exceptionnelle dédiée à la découverte et à l’échange. Cet événement a permis aux visiteurs d’explorer les nombreuses activités proposées par l’Institut en présence des Alumni irakiens des universités françaises, de l’équipe de l’Institut et de représentants de l’Ambassade de France en Irak.

L’un des moments forts de cette journée fut une visite

virtuelle immersive de Paris, offrant aux participants une plongée fascinante au cœur de la capitale française. Par ailleurs, diverses animations ludiques avec des prix à gagner ont rythmé l’événement, créant une atmosphère conviviale et festive. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du conseiller de coopération et d’action culturelle, M. Mounir Slimani, l'attachée de coopération scientifique et universitaire, Mme Bernadette Chehu, l'attachée de coopération éducative et

linguistique, Mme Christine Gourjux et l'attaché culturel et directeur délégué de l’Institut Français d’Irak – Bagdad, M. Samuel Même et l’ambassadeur de la France en Irak, S. E. M. Patrick Durel qui a réaffirmé l’engagement de la France en faveur de l’enseignement de la langue française et du soutien aux étudiants irakiens.

Une soirée poétique et musicale envoûtante

Le 13 janvier, l'IFI, en collaboration avec l’Union des littératures et des écrivains irakiens, a proposé une soirée unique où la poésie et la musique se sont entremêlées avec harmonie. Cet événement a réuni des poètes de renom, tels que Hussein al-Qassid, Zaïm al-Nassar, Majid al-Rubaie, Hammad al-Shaye, Fadel Abbas et Hassan Majeed, accompagnés du talentueux joueur de oud, Abdulkarim Youssef.

La poétesse Amena Abdulaziz

"AgrIrak".. une coopération scientifique franco-irakienne pour une irrigation durable en Irak

Dans le cadre du projet "AgrIrak" (Partenariat pour la recherche et la formation pour une irrigation agricole durable en Irak), financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a confié à l’École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) l’organisation d’une formation intensive de quatre jours sur son campus à Strasbourg. Cette initiative vise à moderniser les programmes pédagogiques en sciences agricoles et à renforcer l’approche professionnalisante des universités de Bassora et Dhi-Qar. Cette formation a été animée par des experts et scientifiques reconnus, parmi lesquels : Ahmad Al Bitar (Université de Toulouse), Jérôme Lamé, Julien Morice et José Manuel Sánchez Guerrero (Novagric)

Le moment clé, a été la visite du LEGTA Obernai, une école agronomique, offrant aux participants l’opportunité d’échanger sur les meilleures pratiques en enseignement et en recherche appliquée.

Un projet structurant pour l’agriculture irakienne Le projet "AgrIrak" s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération entre la France et l’Irak pour promouvoir une irrigation agricole durable et lutter contre les effets du changement climatique. Ses objectifs principaux sont : le renforcement

des compétences scientifiques en Irak ; la modernisation des curricula universitaires en sciences agricoles ; la diffusion de bonnes pratiques d’irrigation et la création d’un réseau scientifique francoirakien pérenne. Dans ce cadre, plusieurs réunions ont été organisées, dont une rencontre à Strasbourg entre des chercheurs irakiens et la Vice-Présidente de l’Université de Strasbourg, Irini TsamadouJacoberger. Le Président de l’Université de Dhi-Qar, le représentant du Président de l’Université de Bassora, des représentants de l’ENGEES et

Le 10 décembre 2024, l'Organisation arabe du tourisme a choisi Bagdad comme Capitale du tourisme trabe pour l'année 2025. Cette annonce a été faite au siège de la Ligue des États Arabes lors de la 27e session du Conseil ministériel arabe du tourisme. L'organisation a confirmé alors que Bagdad répondait aux critères requis pour ce titre.

Critères de sélection et signification

L'organisation a précisé que les critères de sélection de Bagdad se basaient sur la gestion touristique, les infrastructures, la diversité des activités touristiques, la préservation de l'environnement, l'adaptation aux nouveautés touristiques ainsi que la sécurité sanitaire et publique. Le Conseil ministériel arabe du tourisme a salué ce choix en soulignant l'importance de Bagdad en tant que centre culturel et civilisationnel dans la région.

Le président de l'Organisation arabe du tourisme, Bandar ben Fahd Al-Fahid, a félicité le gouvernement et le peuple irakien pour cet accomplissement, en précisant que le choix d'une capitale touristique arabe vise à promouvoir le tourisme intraarabe et à mettre en lumière les traditions et coutumes uniques de chaque ville. Il a ajouté que l'année 2025 verra la mise en place d'événements et de programmes touristiques variés à Bagdad

pour renforcer son rôle en tant que destination touristique arabe exceptionnelle.

Une Célébration Officielle en Irak

Dans un « tweet » publié sur la plateforme X, Son Exc. le Premier ministre irakien, Mohammed Chia al-Soudani a exprimé sa satisfaction devant cette réalisation, saluant les efforts du gouvernement pour améliorer les services et développer les infrastructures de la capitale. Il a souligné que la stabilité sécuritaire dans le pays a joué un rôle clé dans l'amélioration de l'image de l'Irak sur la scène internationale, ouvrant ainsi la voie à cette distinction. L’Irak a marqué cet événement

par une cérémonie officielle tenue le 2 février sur la place historique d'Al-Saray, à Bagdad. La cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du Premier ministre et en présence de nombreux hauts responsables arabes et internationaux. L'un des moments distincts de l'événement, a été la remise de la clé du tourisme arabe, en présence de Son Exc. Le Dr. Ahmed Fakak Al-Badrani, ministre irakien de la Culture, du Tourisme et des Antiquités, Dr. Bandar Bin Fahd Al-Fahid, président de l’Organisation arabe du tourisme, Son Exc. m. Chérif Fathi Attia, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités et président du Conseil exécutif de l’Organisation arabe

la première université arabe et l’ icône du savoir à Bagdad

Bordant le Tigre et en plein cœur de la capitale irakienne, Bagdad, se dresse al-Madrassa (école) al- Mustansiriyah, l’une des plus anciennes institutions éducatives du monde islamique, témoin de l’âge d’or de la civilisation abbasside. Fondée en 1233 après J.-C. (630 de l’Hégire) par le calife al-Mustansir Billah, cette institution pionnière fut conçue comme un centre de savoir et de culture, réunissant les sciences religieuses et rationnelles, à une

époque où Bagdad était la capitale intellectuelle du monde islamique. L'école al-Mustansiriyah se distingue par son architecture raffinée, illustrant le génie des bâtisseurs abbassides. Son édifice, composé de deux étages, compte une centaine de salles, des amphithéâtres et des espaces voûtés. En son centre, près d’une fontaine, on retrouve la célèbre horloge hydraulique de l’institution, une invention remarquable permettant d’indiquer les heures des prières avec une précision exceptionnelle, témoignant ainsi de l’avancement scientifique de l’époque.

Une bibliothèque d’exception, carrefour du savoir

L’une des plus grandes richesses de l'école al-Mustansiriyah résidait dans sa bibliothèque, qui comptait près de 450 000 volumes couvrant divers domaines du savoir. Le calife Al-Mustansir Billah y rassembla des ouvrages précieux provenant de l’ensemble du monde islamique, attirant ainsi étudiants et érudits d’alAndalousie, d’Égypte, du Levant et d’Asie centrale.

Un enseignement novateur et universel

Contrairement aux autres institutions de l’époque, spécialisées dans une seule

Au cœur de Bagdad, à l’extrémité de la célèbre rue d’al-Mutanabbi, près du bâtiment historique d'al-Qushla, se dresse le café « al-Shabandar », l'un des monuments culturels et littéraires les plus célèbres d’Irak. Ce n’est pas un simple café, mais, il est surtout le témoin d’une histoire riche, la mémoire vivante d’événements politiques

et culturels importants, ainsi qu’un centre d’attraction pour les intellectuels et écrivains depuis sa fondation en 1917. À l’origine, le bâtiment du café abritait l’imprimerie d'alShabandar, fondée par Moussa al-Shabandar en 1907.

Cette imprimerie a joué un rôle essentiel dans la publication de livres et la diffusion du savoir. Cependant, les circonstances

politiques ont contraint Moussa al-Shabandar, qui, sera plus tard, le ministre des Affaires étrangères, à quitter l’Irak. Plus tard, il sera plus tard, grâce aux efforts de Mohammed Saïd al-Chalabi, transformé en café, devenant ainsi un lieu de rencontre pour les intellectuels, les politiciens et tous les intéressés par les affaires publiques.

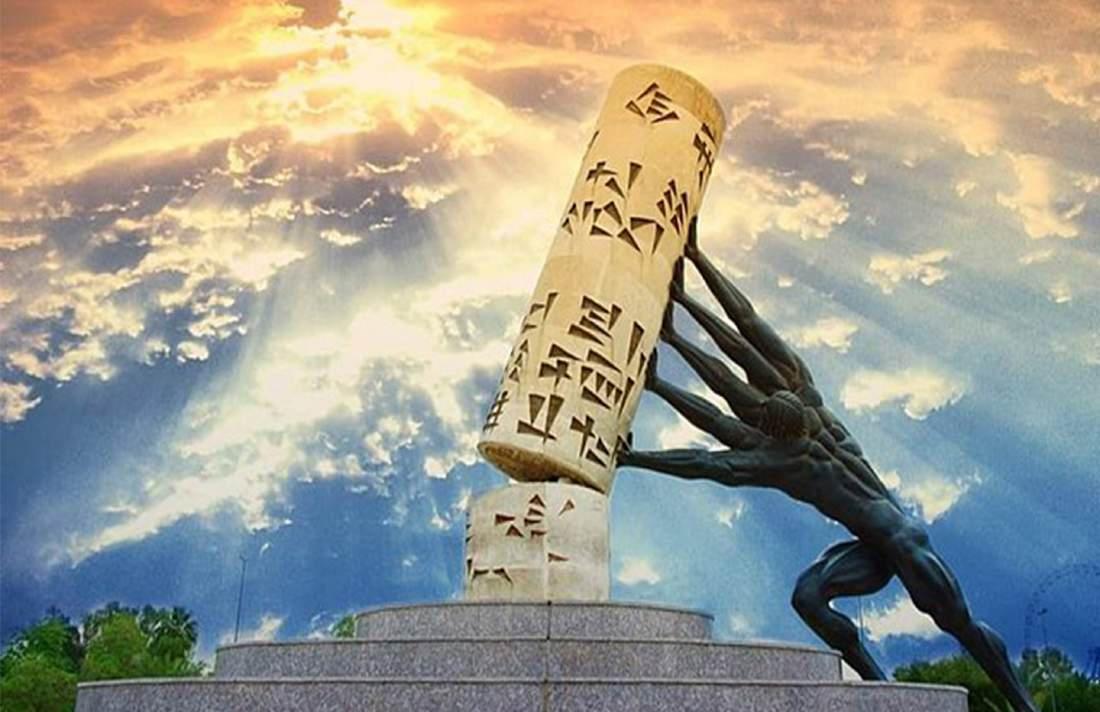

Au cœur vibrant de Bagdad, plus précisément dans le quartier d'al-Mansour et près du parc al-Zawraa, le monument de sauvegarde de la civilisation irakienne se tient fièrement comme un symbole culturel et humain profond, incarnant la résilience de l’Irak et de son peuple face aux défis

historiques. Ce monument, inauguré en 2013, a été exécuté par le maître des sculpteurs irakiens, Mohammad Ghani Hikmat, et est considéré comme l'une de ses plus grandes œuvres artistiques combinant le patrimoine irakien ancien et l'art moderne.

Le monument est une colonne cylindrique en pierre brisée et sur le point de tomber, symbolisant

une culture irakienne menacée. La colonne est entourée d'un ensemble de bras et de mains qui représentent les différents visages du peuple irakien, dans une quête pour soutenir la colonne et prévenir sa chute, évoquant ainsi les efforts collectifs pour préserver le patrimoine. La colonne est ornée d'inscriptions et de symboles en écriture cunéiforme signifiant

L'ancienneté de Bagdad et la magie de ses nuits au bord du Tigre

Offrant une vue insaisissable sur la rive orientale du fleuve Tigre, la rue ''Abou Nawas'' est considérée comme l’un des symboles historiques et culturels les plus marquants de Bagdad. Elle porte un héritage riche et des souvenirs inoubliables. Cette rue s’étend du " pont de la République" du quartier de Bab al-Sharqi jusqu’au " pont suspendu" à Karrada al-Sharqiya.

Cette rue a reçu plusieurs noms avant d’être surnommée « Abou Nawas ». D'après l'ingénieur Salah Abdul Razzaq, l'un de ses noms les plus célèbres était « la rue du Cheikh Jawad Al-Shabibi (1867-1943) », en hommage au célèbre poète irakien de l’époque royaliste et figure éminente bagdadienne. Ce nom lui est resté jusqu'au début des années 1930, moment où le remblai en terre, installé pour prévenir les inondations, a été retiré.

Elle doit son nom au célèbre poète abbasside "Abou Nawas", figure emblématique de la littérature arabe à l’époque abbasside, reconnu pour sa poésie audacieuse et son style unique dans le genre de la poésie amoureuse. Ouverte en 1934, la rue "Abou Nawas" termine la rue « Al-Rasheed », mais, se distingue par son caractère unique qui mêle l'histoire et la beauté naturelle. Depuis sa création, la rue est devenue un point de rencontre

pour les rencontres sociales, notamment le soir, à Bagdad, ses rives étant bordées de cafés et de restaurants où sont servis des plats traditionnels irakiens, parmi lesquels le célèbre poisson grillé d’une façon spéciale et surnommé « al masgouf », l'un des plats les plus célèbres et distinct à cet endroit.

On retrouve, dans la rue "Abou Nawas" un certain nombre de monuments qui « racontent » une partie de l’histoire de l’Irak, comme la statue du poète "Abou Nawas", exécutée par le sculpteur irakien "Ismail Fattah Al-Turk" en 1972, où le poète est représenté tenant son célèbre verre, la statue de "Scheherazade et Shahryar" du sculpteur "Mohammad Ghani Hikmat", incarnant l’esprit des contes sans fin. Ces œuvres forment un ensemble des symboles culturels exécutées avec une grande profondeur.

Pendant des décennies, cette rue est « le cœur battant » des nuits

Comme un événement historique remarquable, Bagdad a été témoin du lancement du premier cirque international depuis 2003, visant à raviver les activités culturelles et divertissantes dans la ville. Avec la participation d’équipes de 16 pays, cet événement représente un pas important offrant à Bagdad, une position importante et positive en tant que destination touristique régionale et internationale, ce qui donnera une ambiance pleine de joie et de divertissement à la société bagdadienne.

Les activités du cirque ont commencé au parc d’al-Zawraa, où plus de 1500 visiteurs de tout âge, ont assisté à des spectacles variés comprenant des jeux acrobatiques, d’illusions, des numéros comiques présentés par des clowns, ainsi que des performances de danse qui ont ajouté une ambiance joyeuse. Le spectacle d'ouverture a été

réservé à 250 orphelins provenant d’écoles défavorisées dans une initiative humanitaire visant à apporter de la joie et du soutien psychologique aux enfants qui ont vécu des situations difficiles. Cet événement fait partie d'un projet d'investissement temporaire, organisée en collaboration avec le secteur privé. Ce partenariat contribue à apporter une utilité économique et culturelle. On retrouve également un certain nombre de pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, d'Europe de l'Est et de Turquie, favorisant un échange culturel et expérientiel entre les artistes du monde entier.

Ce festival coïncide avec les préparatifs de Bagdad dans le but de devenir la capitale du tourisme arabe en 2025, ce qui reflète le désir des autorités compétentes de préparer des conditions culturelles et récréatives pour les citoyens et les visiteurs. La Municipalité de Bagdad cherche, par l'organisation de ces événements, à offrir un

environnement culturel et récréatif adapté aux besoins de la société bagdadienne, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure, renforçant ainsi la position de la capitale comme destination touristique.

Le cirque, sera présenté, pendant une période de trois mois avec des spectacles quotidiens destinés à tous les groupes d'âge. Les prix des billets varient entre 10 000 et 50 000 dinars irakiens (ce qui équivaut de 7,60 à 38 dollars américains), avec une entrée gratuite pour les enfants de moins de quatre ans, ce qui rend l'événement accessible à tout le monde, indépendamment de leurs capacités financières.

Ce cirque international est un signe positif de l'ouverture de Bagdad au monde extérieur, et de sa volonté sérieuse d'accomplir un environnement divertissant et culturellement riche, répondant aux besoins de sa société variée. Bagdad se dirige, à travers cet événement, vers de nouvelles horizons et de différentes cultures, tout en contribuant à enrichir la vie des citoyens et à promouvoir le secteur du tourisme dans la ville.

Nour Tariq Abbas M.

Université de Bagdad

Faculté des Langues

ors de la visite officielle

du Premier ministre Son Exc. M. Mohammed Shia

Al-Sudani en GrandeBretagne, a inauguré le Centre culturel irakien de Londres et a reçu une pièce archéologique datant de l'époque assyrienne. L'ambassade d'Irak à Londres a reçu, du côté britannique une pièce archéologique de l'époque assyrienne, lors de la cérémonie d'ouverture du Centre culturel irakien dans la capitale britannique, en présence de Son Exc. le ministre de la Culture Dr. Ahmed Fakkak Al-Badrani, du conseiller du Premier ministre pour les affaires culturelles M. Arif Al-Saedi, de l'ambassadeur d'Irak au Royaume-Uni et un certain nombre de fonctionnaires et de personnalités culturelles.

Le bureau des médias du Premier ministre a déclaré, dans un communiqué, que le vice-Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères Son Exc. M. Fuad Hussein, ont inauguré le Centre culturel irakien de Londres et ce dernier, a prononcé un discours au nom du Premier ministre, Son Exc. Mohammed Shia al-Sudani, dans lequel il a souligné l'importance de cette étape dans l'investissement dans le patrimoine culturel de l'Irak et l'amélioration de son statut culturel au niveau international.

Le communiqué indique que le centre culturel représente un symbole de l'identité nationale et de l'unité irakienne et s'appuie

sur l’intellectuel irakien pour faire connaître la civilisation et l’histoire de l’Irak tout en renforçant la communication avec les irakiens vivant à l'étranger pour bénéficier de leur rôle dans l'expression de l'identité de leur pays.

Dans une démarche remarquable, l'ambassade irakienne a reçu une pièce archéologique assyrienne datant de la période comprise entre (859 et 883 av. J.-C.). La pièce archéologique assyrienne remonte à la période comprise entre 883 et 859 av. J.-C. et faisait partie d'un panneau panoramique ornant l'aile royale du palais nord-ouest de la cité de Nimrud. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement irakien pour récupérer les antiquités irakiennes volées et renforcer la présence culturelle de l'Irak sur la scène internationale. Lors de sa visite au RoyaumeUni, le Premier ministre S. Exc. M. Mohammed Shia Al-Sudani a rencontré quelques membres de la communauté irakienne dans sa résidence à Londres, en présence du ministre de la Culture,

du Tourisme et des Antiquités, Son Exc. le Dr. Ahmed Fakak Al-Badrani. Al-Sudani a écouté leurs propositions, les obstacles, besoins et problèmes les plus importants auxquels ils sont confrontés, et a ordonné que des mesures appropriées soient prises pour y remédier, soulignant l'importance de communiquer avec eux et de bénéficier de leurs expériences et de leurs compétences.

De son côté, Son Exc. le ministre Al-Badrani, a souligné que la visite coïncidait avec la mise en œuvre de la décision du gouvernement irakien pour reconstituer tous les centres culturels irakiens en dehors de l'Irak dans le cadre du renforcement des relations avec les communautés irakiennes et de la communication avec les intellectuels à l'étranger.

Le Centre culturel irakien de Londres est un symbole de l’identité nationale irakienne, car il deviendra une « plateforme » sur laquelle les intellectuels irakiens pourront diffuser l’histoire et la civilisation de l’Irak.

un refuge d’espoir au cœur de Bagdad

Située au cœur de Bagdad, une métropole confrontée à d'importants défis socio-économiques, la Maison irakienne pour la créativité (MIPC) s'est imposée comme une institution humanitaire incontournable. Fondée par Hisham al-Dhahabi, souvent appelé "le père des orphelins", cette institution joue un rôle central dans l'accueil et la réhabilitation des enfants orphelins et sans-abri, ainsi que dans l'accompagnement des personnes âgées dépourvues de soutien familial.

Initialement établie en 2004 sous l'appellation "Maison sécurisée pour les enfants sans abri", l'institution a reçu une reconnaissance officielle en 2007. Depuis, elle a transformé la vie de centaines d'enfants et de personnes vulnérables en leur offrant un cadre structurant, une prise en charge personnalisée et des perspectives d'avenir. Le programme de la (MIPC) repose sur un modèle holistique intégrant l'éducation, le soutien psychologique et l'accompagnement social, afin de favoriser la réinsertion des bénéficiaires dans la société de manière durable.

Cette initiative remarquable a attiré l'attention du Bagdad Magazine, qui lui dédie un reportage approfondi. En s'appuyant sur des témoignages d'enfants, de travailleurs sociaux et de bénévoles, le reportage met en exergue l'impact de la (MIPC) dans la préservation de l'identité des enfants marginalisés et leur intégration dans la société. Ce travail d'accompagnement s'inscrit dans une perspective de résilience et d'autonomisation, illustrant le rôle essentiel de l'institution (MIPC) en tant qu'acteur social et humanitaire majeur en Irak.

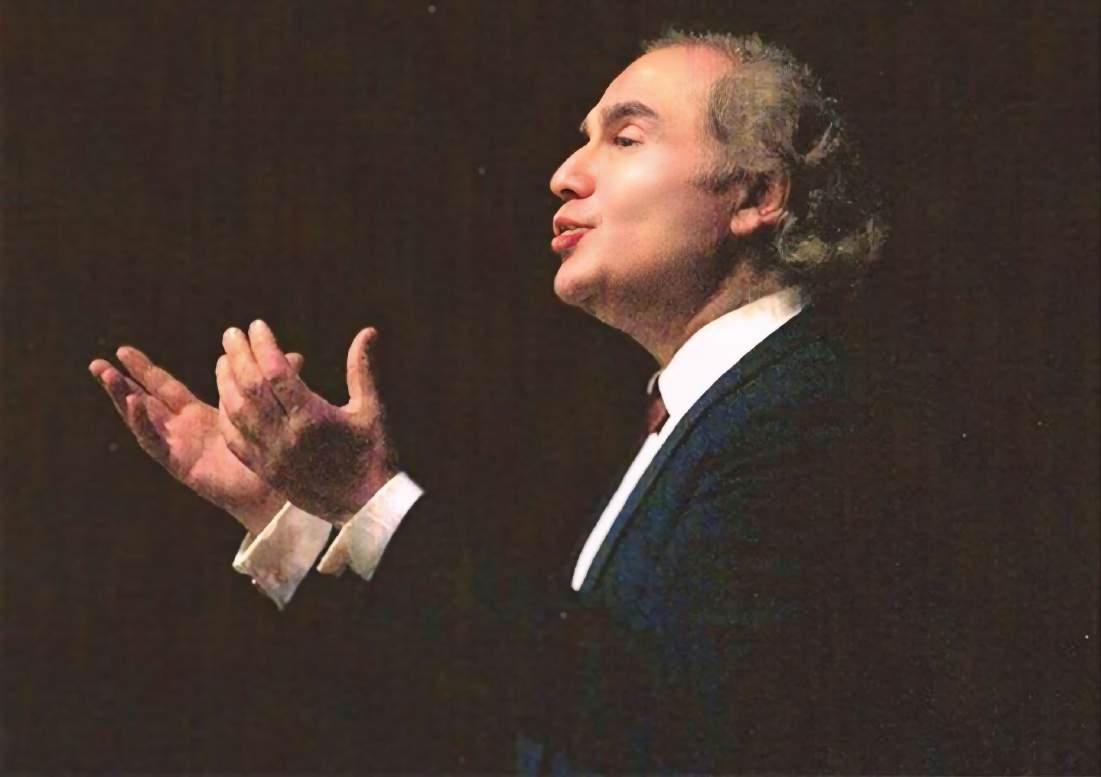

Icône du cinéma irakien

Le cinéma irakien a perdu, le lundi 27 Janvier dernier, l'une de ses piliers les plus importants avec le départ du grand réalisateur

Mohammed Shukri Jamil, décédé après une longue lutte contre la maladie. Le Syndicat des artistes irakiens a annoncé la nouvelle de sa mort, indiquant qu'il était une figure emblématique qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma irakien, car ses œuvres ont abordé avec audace et singularité et distinction des questions sociales et politiques.

Mohammed Shukri Jamil est né en 1937 et a commencé sa carrière artistique dans les années 1950en produisant des films documentaires pour l'unité de production cinématographique la Compagnie pétrolière irakienne, où il a travaillé comme caméraman

et monteur. Ses débuts ont été marqué par un talent remarquable qui lui ont permis d’étudier le cinéma au Royaume-Uni, ce qui a affiné ses expériences et lui permettant de participer à des productions cinématographiques internationales, y compris le film "Chasse à la souris" de Paul Rutha, et le film "L'œil du renard dans le désert", en plus de sa participation au film d'horreur "Le sortilège", qui a filmé ses événements à Mossoul.

De retour en Irak, il apporte des contributions remarquables au cinéma local, dont la plus marquante fut le film « Les Assoiffés », en 1973, qui a été acclamé aussi bien par la critique que par le public. Ses œuvres se distinguaient par leur réalisme et leur profondeur dans l'expression des aspirations et

des préoccupations du peuple irakien. Mohammed Shukri Jameel a réalisé de nombreux films cinématographiques, tels que:

"Le chevalier et la montagne", "Mariage en Irak", "Le jeu", "Le roi Ghazi" et le dernier film qu'il a réalisé était le film "Les Douleurs et les Joies" en 2013, adapté d'un roman de l'écrivain Fouad Al-Takrli. Dans le domaine de la réalisation télévisée, le réalisateur a réalisé de nombreuses séries telles que la série "les contes des trois villes", " Les papillons" et "Le sous-sol" qui est la dernière série télévisée, réalisée en 2006 . Ses œuvres se caractérisaient par leur réalisme et leur profondeur dans l'expression des aspirations et des préoccupations du peuple irakien.

La créativité scientifique n’est pas seulement un exploit individuel, mais le fruit de nombreuses années de travail acharné et de persévérance. Dr. Abbas Rassul al-Wahami incarne l’esprit intellectuel irakien qui a su atteindre les plus hauts niveaux académiques mondiaux, réalisant des accomplissements exceptionnels dont l’Irak peut être fier.

Origine et parcours académique

Né en 1976, dans la province d'al-Muthanna, le Dr. al-Wahami a manifesté dès son plus jeune âge un vif intérêt pour les sciences et l’ingénierie. Il a obtenu un doctorat en génie électrique et informatique de l’Université d’Arkansas aux

États-Unis, grâce à une bourse d’études accordée par le bureau du Premier Ministre Irakien. En 2014, il s’installe aux États-Unis avec sa famille et poursuit son parcours universitaire, obtenant

le musicien irako-arménien qui a brillamment fusionné l'Orient

Dans l’histoire de la musique classique irakienne, le nom de Khatchatur Pilikian s’impose comme l’un des piliers de l’art lyrique contemporain. Ce musicien a combiné le patrimoine oriental avec les styles classiques occidentaux pour créer une identité musicale unique. Sa musique n’était pas seulement composée de mélodies, mais aussi un miroir reflétant la lutte et le conflit de l’homme avec la vie. Au fil des décennies de créativité, Khatchatur a contribué à construire des ponts culturels entre l’Orient et l’Occident, devenant ainsi un symbole d’un art raffiné et engagé.

L'écrivain Nahy al-Amari s'est imposé comme une figure marquante du roman au cours de la dernière décennie. Son œuvre narrative a captivé l'attention des critiques et des intellectuels, éveillant ainsi l'intérêt du Bagdad Magazine, qui a souhaité l'interviewer. L'entretien s'est particulièrement penché sur la dimension humanitaire omniprésente dans ses écrits. À travers ses récits, il explore des thématiques majeures, notamment les menaces pesant sur les ethnies et les minorités, parfois jusqu'à leur extermination, ainsi que la nécessité de condamner les criminels responsables de ces tragédies.

Bagdad Magazine : Vous avez plusieurs œuvres narratives, pouvez-vous mettre en lumière les plus marquantes ?

Nahy al-Amri : "Certainement! Parmi mes œuvres les plus notables figurent Au sanctuaire de la Vierge, un recueil de nouvelles publié par la Maison des Affaires Culturelles, et le roman Nazir Al-Darwish, publié par la maison d'édition A’mal Al-Jadida en Syrie. Il y a aussi Entre deux Barzakhs, publié par la Maison de la Culture et de l'Édition kurde, Valentine, et enfin Les fleurs du sacrifice, publié par

l'Union des littératures et des écrivains irakiens. Ce dernier roman traite de la manifestation de Tishreen et a été salué par des critiques éminents tels que Dr. Nadia Hannawi, Dr. Samir Khalil, Dr. Aqil Hashim et Alwan al-Salman, qui l'ont qualifié de document historique sur cette révolte."

B.M : Passons à votre roman inédit L’Odyssée de châtaigne. Qu’est-ce qui vous a poussé à l’écrire ?

Nahy al-Amri : "L’Odyssée de châtaigne aborde la question des Roms en Irak, une communauté

qui a souffert de persécutions et d’exclusion, surtout après 2003, où elle a été confrontée à la violence et au terrorisme sans protection. Les Roms en Irak ont une longue histoire, mais la vision méprisante de la société les a marginalisés. Le roman met en lumière leur souffrance de manière dramatique et défend leur droit à une vie digne, sans atteinte à leur culture."

Pourquoi suis-je envahi par l'étrangeté ?

Alors que tout mon corps est exilé

Sur mon passeport est dessiné un homme portant sa tristesse

Dans mon livre, il est écrit qu'il ne peut oublier sa tristesse

Et moi, entre les deux,

J'entends des voix dans mes oreilles :

Brûle la terre et pars, ceci est une maison qui extermine

Et ici, ô Zain, ne sois pas surpris de mourir seul

Aujourd'hui, tu es seul

Et une question tourmente mon ciel,

Elle vacille entre les lèvres des toits

Qui es-tu ?

Ton accent est étrange, qui es-tu ?

De quel pays viens-tu avec tes pleurs ?

En exil, l'homme embrasse son aile

Malheur à une aile coupée et des doigts cassés

Malheur au sang versé

Dans une terre qui boit ton sang jusqu'à la dernière goutte

Le lendemain, je me lève de mon corps exilé

Je poursuis mon embrasement

Et les murs me redemandent, qui es-tu ?

Phénix qui renaît chaque jour de tes flammes

Tu n'as même pas laissé de cendres

Tu reviens du pays des dormeurs ! Qui es-tu ?

Et je crie de toutes mes forces :

Si la terre ne me reconnaît pas et que le ciel me renie

Je suis celui qu'on ne peut faire taire

Sur mon passeport est inscrit mon nom personnel

Et je ne connais pas ce nom

Je sais que personne ne peut me faire taire!

Zainulabideen Yassir Mohammed

Dans le contexte des évolutions rapides que connaît le monde dans le domaine des technologies modernes, l'écriture robotique est apparue comme l'un des outils technologiques les plus débattus dans les milieux littéraires et intellectuels. Le recours à l'intelligence artificielle pour la production de textes est devenu un phénomène significatif, permettant à quiconque d'obtenir des articles ou des reportages en un seul clic. Cependant, ce progrès, malgré son caractère impressionnant, soulève des questions légitimes sur la capacité de l'IA à rivaliser avec la créativité

humaine et sur son impact sur l'identité de l'écriture traditionnelle que nous avons développée au fil de l'histoire.

L'évolution technologique a coïncidé avec un changement radical dans la manière de produire des connaissances, où les outils techniques tels que les moteurs de recherche et les logiciels intelligents sont devenus des piliers essentiels dans l'écriture académique, journalistique et créative. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il est désormais possible d'obtenir des textes prêts en quelques secondes, sans avoir besoin de longues heures de réflexion et d'analyse.

Cependant, ces outils, malgré leur précision et leur rapidité, ne peuvent pas remplacer l'âme humaine qui se cache derrière les textes créatifs. En effet, l'écriture n'est pas seulement une construction linguistique, mais un état émotionnel complexe où les idées et les sentiments interagissent pour produire un texte vivant et plein de vie.

L'intelligence artificielle peut-elle être créative ?

La question fondamentale qui se pose ici est : l'intelligence artificielle est-elle capable d'être créative ? La réponse à cette question ouvre grand les portes

L'artisanat des tapis est né dans les villages du sud de l’Irak avant de s'étendre jusqu’aux villages du nord, puis du centre, et ceci dès que l’homme a appris à vivre dans des villages agricoles et après l’invention du métier à tisser manuel (Al minwal). Le tissage des tapis aux couleurs vives est considéré comme l’un des plus anciens métiers artisanaux de la Mésopotamie, remontant à la civilisation sumérienne. Plus tard, ce métier se répandra chez les peuples qui coexistèrent avec cette civilisation, connue pour ses avancées dans l’industrie, la littérature et la législation. Comme nous le savons chaque pays possède un style distinct, aussi bien dans les couleurs que dans les tissus utilisés pour les vêtements et les ameublements. La fabrication du tapis est l'un des métiers traditionnels les plus enracinés dans l'histoire.

Les textes babyloniens mentionnent plusieurs directives concernant la tonte des moutons et des chèvres, qui devait être précédée de deux à trois jours de leur lavage. Ce lavage annuel consistait à plonger les animaux dans la rivière afin de les débarrasser de la poussière et de la boue. Ce n’est qu’après cette étape que

la couleur naturelle de la laine apparaissait. Une fois nettoyée, elle était filée pour obtenir des fils élastiques et brillants, capables d’absorber rapidement les teintures. Le processus de fabrication comprenait plusieurs étapes : nettoyage, cardage, filage, blanchiment, teinture, puis tissage.

Parfois, les textes sumériens mentionnaient des quantités de laine destinées au tissage atteignant plusieurs milliers de tonnes, dans la ville d’Ur. Le filage s’effectuait à la main, en utilisant les bras, les doigts et même la cuisse pour transformer la laine et le lin en fils fins ou épais, courts ou longs, selon les besoins.

Avec une technique simple, la laine était d’abord cardée, divisée en fibres, puis torsadée et attachée pour former des fils fins, ensuite l’artisan humidifiait sa main avant de tourner les fils entre la paume et la cuisse pour les renforcer, tandis que

l’autre main ajustait et enroulait progressivement le fil obtenu. L’invention du fuseau (Almarzal) a marqué une évolution importante. Cet outil, composé d’un bâton en bois muni d’un clou ou d’un crochet à son extrémité, a permis d’accélérer le filage et de produire des fils plus longs et en plus grande quantité.

De nos jours, dans le marché d'AlIstirbadi, situé dans la ville sainte de Kadhimiya, plusieurs boutiques exposent des tapis tissés à la main. Selon un commerçant local, les provinces de Kut, Nassiriya et Samawa sont particulièrement sont connus pour fabriquer et la vendre ces produits populaires Des siècles durant, cette industrie, était principalement pratiquée par les femmes des villages, avec un haut degré de compétence, malgré les obstacles sociaux et le manque d’éducation, elles ont réussi à tisser des tapis et des moquettes pour un petit prix afin de couvrir les besoins de leur famille. Les femmes

UUne muraille historique de Ninive reprend vie.. Restauration de l’histoire après des années d’excavation et de destruction. ne muraille historique de Ninive, l’un des grands témoignages de la civilisation mésopotamienne, reprend son souffle à nouveau après des années de destruction par Daech. Cette muraille, dont l’origine remonte à l’époque assyrienne, plus précisément sous le règne du roi Sennachérib au VIIe siècle avant J.-C., constitue un symbole impressionnant de l’architecture historique et des stratégies défensives de l’Antiquité.

Lorsque l’organisation terroriste

Daech a pris le contrôle de la ville de Mossoul en 2014, les sites archéologiques et historiques étaient parmi les cibles qui ont été excavées et détruites. La muraille de Ninive, témoin de siècles d’essor et de déclin, ne fut pas épargné.

De grandes parties du mur ont été détruites à l’aide de lourds équipements, conduisant à l’effondrement de grandes parties de sa structure architecturale unique. De nombreux historiens, parmi lesquels l’historien Dr. Ahmed Abdullah al-Hassou, ont souligné que la destruction de la muraille de Ninive ne visait pas seulement des pierres anciennes, mais constituait une attaque directe contre une identité culturelle et civilisationnelle vieille de plusieurs millénaires.

Le défi de la restauration: entre obstacles et espoir

Après la libération de Mossoul en 2017, des équipes spécialistes d’archéologues et d’ingénieurs irakiens ont commencé, avec le soutien d’organisations internationales telles que l’UNESCO, à documenter la destruction et à faire des

plans pour restaurer la muraille. Cette mission représente un véritable défi en raison de l’ampleur des destructions et de la complexité de l’architecture d’origine. Les ingénieurs chargés du projet de restauration ont affirmé, dans des déclarations aux médias, qu’ils suivent des normes rigoureuses afin de préserver l’identité historique de la muraille. Les matériaux utilisés sont très proches de ceux utilisés à l’époque, garantissant ainsi l’authenticité du site.

Soutien local et international: une collaboration pour l'avenir

La reconstruction de la muraille de Ninive a bénéficié d’une large coopération entre le gouvernement irakien et les organisations internationales. Le projet a également été accéléré grâce à l’engagement de nombreux jeunes volontaires irakiens, qui

hafa’a Hadi a toujours peint l’Irak dans son folklore et sa vie populaire… notamment celle du sud, y ayant habité quelques années et bien sûr Bagdad où elle habite aujourd’hui.

Dans ses toiles, les personnages, sortant de la vie populaire, sont ses sujets préférables. Ils sont tous et sans exception, souriants et satisfaits de leur vie. Ils ressortent d’une vie quotidienne, folklorique (qui devient rare) et heureuse. Vie de tous les jours, à Nassiriyé (là où elle vécu un certain temps) ville du sud où le populaire est roi et à Bagdad aussi. On retrouve, la

femme au foyer, la mère, l’homme au café, les amies, les copains, tous heureux d’être ensemble, le tapissier, le poissonnier etc…. Il y a le carrosse qui traverse un vieux quartier.

Tous, portent les costumes folkloriques de leur région. Qu’ils soient, hommes, femmes ou enfants. Sans oublier le chapelet, le « yechmar », même la machine à coudre est d‘un modèle ancien (des années 40). Ses toiles, qu’elles soient peintes à l’huile ou à l’encre noire, représentent la vie irakienne journalière et des jours qui s’effacent, peu à peu. On retrouve, dans les œuvres de

Shafa’a Hadi une joie intarissable, qui se lit sur les visages, les gestes…tout le monde est heureux ! c’est comme le retour à un passé qui disparait petit à petit. C’est une nostalgie pour ce qui s’efface avec le temps.

Au café, l’homme fume la shisha : il est heureux, habillé d’un costume populaire, il a un chapelet dans la main et je retiens ce rire qu’elle a tracé sur son visage ; il y a une satisfaction que l’homme moderne ne ressent plus…La vie se compliquant de plus en plus. Ce dernier va toujours au café, il y retrouve ses amis mais plus rien n’a le même goût.

Une nouvelle écrite par Maytham Al-Khuzraji Traduite de l'arabe par Guerrougar Jamal

Au gré de ses élans répétitifs, qui épuisaient son imagination dans un tourbillon d’angoisse, il se trouva contraint de marquer un point précis pour entreprendre son chemin. Comme pour étouffer son but dans un puits de conjectures amères, il laissa échapper un soupir chargé de lassitude, avançant avec sa fougue habituelle : « Il n’y a pas de secrets dans cet univers. » Il riait souvent pour mieux fumer, perdu dans les méandres de ses rêveries. Mais dès qu’une pointe de doute l’atteignait, il fixait ses yeux rêveurs sur un coin quelconque, allumant en lui l’instant d’une certitude furtive. Toutefois, rapidement, un besoin d’élan dans des questions dérangeantes l’assaillait, assombrissant ses réflexions plongées dans l’étonnement, et révélant son obsession profonde : « Quel intérêt à claquer la porte de la chambre, quand le monde refuse de voir ce qu’il cache ? » Cette pensée le réconfortait, lui insufflant une confiance modeste, mais suffisante pour croire qu’il pouvait découvrir sa propre vérité.

Raouf, un jeune garçon persévérant et passionné de peinture, considérait les couleurs comme son unique refuge, son évasion constante du vacarme extérieur. Sa petite chambre, blottie dans un coin de la maison, ressemblait à une vaste patrie, contenant ses éparpillements et ses innombrables pensées. Ses tableaux, alignés soigneusement près d’une vieille bibliothèque abritant des livres de techniques picturales et d’autres œuvres culturelles, témoignaient de son attachement

à cet espace personnel. Des taches par-ci, des griffonnages par-là, et une estrade au centre, faisant face à une chaise roulante sans dossier, elle aussi marquée par une fusion de couleurs. L’odeur des peintures imprégnant chaque recoin de la pièce expliquait parfaitement le nombre de toiles sur lesquelles il s’était acharné, les empilant ensuite soigneusement pour un jour futur où, privé d’inspiration, il allumerait en lui une révolte contre l’effacement qui le hantait. Cette lutte incessante entre l’homme et son existence devenait son exutoire.

Quand il sortait de sa chambre, c’était pour capter la matière brute de ce vaste monde. Il observait longtemps ce qui l’entourait. Le palmier, par exemple, debout avec une droiture incomparable ; les oiseaux, dispersés de manière désordonnée, libres dans le vent, mais portant en eux une inquiétude inexpliquée malgré toute cette liberté généreuse. Les visages des passants, habités par la frayeur, ternis par une angoisse omniprésente. Il parcourait les ruelles lentement, en proie aux interrogations qui l’assaillaient, cherchant sans cesse une réponse à son éternelle question : « L’homme existe-t-il par ses actes ou par son essence ? Et si tel est le cas, quelle différence y a-t-il entre Salvador Dalí et cet arbre déraciné par les agents municipaux ? Quelle est la finalité de ce vertige continu ? Quelle sorte de prisonniers sommes-nous ? » Mais ce qui le rattachait encore à la vie, c’était la quiétude qu’il retrouvait dans son atelier, où il entamait un chapitre de labeur délicieux, auquel il s’était adonné depuis tant

Dépôt légal no 31 Bagdad (1974 ) Maison des livres et des Documents Imprimé dans la Maison des Affaires Culturelles