STADT GEMEINSAM MACHEN

DAS

POTENZIAL VON KOOPERATIONEN

PARTIZIPATIVEN STADTGESTALTUNGSPROZESSEN

IN

KOOP.STADT

Bausteine und

Sichtbarmachen

Case-Studies

Tiny Rathaus, Kiel

MitMachBüro, Schwerte

Überlagerung der Kooperationsgerüste

Im Gespräch mit Expertinnen

Hanna Noller

Kristin Lazarova Reflexion

4 6 9 15 27 33 35 38 64 84 104 112 120 128 INHALTSVERZEICHNIS Einleitung Eingliederung in den Planungsprozess Grundlagen des kooperativen Stadtmachens Neue Leipzig-Charta Partizipation & Teilhabe

in Planungsprozessen

Einführung und Definition

Kooperation

Allgemeine

Aktionsfelder

von kooperativen Prozessen

Die Gestaltung unserer gebauten Umwelt betrifft alle menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen, die in und zwischen dieser leben. Sie beeinflusst unsere Wahrnehmung im Alltag und wird erst durch unsere Nutzung aktiviert und belebt. In Stadtgestaltungsprozessen können allzu oft Entscheidungen getroffen werden, die über die potenziellen Nutzer*innen hinweg getroffen werden und mit denen man alltäglich konfrontiert wird. Wir alle kennen sogenannte Bausünden, die in uns Fragen aufwerfen können und uns kritisch unserer gebauten Umwelt gegenüber werden lässt. Als Stadtbürgerin habe ich mich oft gefragt, wann solche Entscheidungsprozesse stattfinden und ob diese transparent mit den eigentlichen Nutzer*innen kommuniziert werden. Städte verändern sich stetig und bringen besondere Anforderungen an ihre Ausgestaltung mit – die Berücksichtigung bedarfsgerechter Kriterien ist notwendig, um gegen eine Entfremdung der Bürger*innen zu ihrer gebauten Umwelt zu wirken und die Zugehörigkeit zu dieser zu stärken.

In meinem Studium der Architektur hatte ich die Möglichkeit, mich durch meine Arbeit am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt kritisch mit meiner gebauten Umwelt auseinanderzusetzen und durch verschiedene Methoden diese zu analysieren und auf sie einzugehen, mich auf sie einzulassen. Insbesondere durch die Mitarbeit an zwei Reallabor-Projekten in der Stadt wurde ich auf etwas Besonderes aufmerksam: Das Potenzial der kollektiven Kraft und die Zusammenwirkung der Erfahrungen und des Wissens aller Beteiligten, die wesentlich für die Realisierung der Projekte waren. Als angehende Architektin hat mich die Kooperation in diesen Prozessen und das Potenzial dieser für die Gestaltung gemeinwohlorientierter Konzepte und Planungen besonders interessiert. Wie können wir als Planende Kooperationen nutzen, um unsere Umwelt mit den Nutzer*innen gemeinsam zu entwerfen und diese aktiv in die Planungen einbeziehen? Welche neuen Methoden braucht es, um miteinander zu arbeiten und nicht über die Interessen der Nutzer*innen hinweg wichtige Entscheidungen für

04

EINLEITUNG

unsere gebaute Umwelt zu treffen? Das kritische Hinterfragen von bestehenden Strukturen und das Sichtbarmachen des Potenzials von partizipativen Methoden fließen in die Bewältigung dieser Herausforderungen mit ein. In diesem Zuge möchte ich herausfinden, wie ich als Architektin und Stadtmacherin in bestehende Prozesse eingreifen kann, um Prinzipien für eine partizipative Stadtgestaltung umzusetzen und aus den Erfahrungen anderer Personen, Gruppen und Orten zu lernen. Wo ist der größte Handlungsbedarf und welche Strukturen und Prozesse müssen verändert werden, um die Erreichung dieser Ziele zu vereinfachen bzw. ermöglichen? Welche Rolle nehmen Kooperationen und die Anwendung kooperativer Methoden und Instrumente in diesen Prozessen ein und wie wirkt kooperative Praxis auf die Förderung von Beteiligung und Mitwirkung an der Stadtgestaltung?

Die vorliegende Arbeit soll informieren, motivieren und Möglichkeiten neuer Formen des Zusammenarbeitens sichtbar machen. Es soll außerdem dabei helfen, Prozesse zu verstehen und das Potenzial des kooperativen Stadtmachens für die Politik und Verwaltung, für Architekt*innen und Stadtplaner*innen und generell für alle an der Planung und Stadtgestaltung beteiligten Akteur*innen hervorheben. Insbesondere das Sichtbarmachen des bereits gesammelten Wissens in diesen Prozessen und die Erfahrungen von Expert*innen sollen dabei helfen, das Stadtmachen hinsichtlich kooperativer Prozesse besser zu verstehen und eine Grundlage schaffen, auf welche aufgebaut werden kann. Die Arbeit setzt sich inhaltlich mit dem Praxisbezug für Architekt*innen und Stadtplaner*innen und einigen Grundlagen für die Entwicklung von gemeinwohlorientierten, zukunftsfähigen und partizipativen Planungskonzepten auseinander. Hinsichtlich dieser wird der Begriff „Partizipation“ vertieft und die Bedeutung der Beteiligung und Teilhabe in integrierten Stadtgestaltungsprozessen weiter veranschaulicht. Darauf aufbauend folgt eine allgemeine Betrachtung des Begriffes der Kooperation und wird durch die Darstellung von verschiedenen Best-Practice Projekten und einer ausführlichen Prozessanalyse von ausgewählten Projekten weiter vertieft. Zuletzt ermöglicht ein Gespräch mit Kooperationsexpert*innen ein besseres Verständnis der kooperativen Praxis und macht die Erfahrungen aus diesen Prozessen sichtbar.

05

EINGLIEDERUNG IN DEN PLANUNGPROZESS

„Phase Null“

Die Baukultur wird größtenteils in Form der gebauten Umwelt sichtbar und prägt das Leben aller Lebewesen, die von ihr umgeben sind.

Der Begriff umfasst dabei neben den Bereichen der Architektur und Baukunst im Detail auch den Ingenieurbau, den Städtebau, die Landschaftsplanung und insbesondere die Untersuchung von Maßstäben für qualitative Planungs- und Bauprozesse1. Baukultur ist also auch Prozess- und Planungskultur, in der die Art und Herangehensweise eines Vorhabens, die Entwicklung und Aushandlung diverser Formen der Gestaltung und die Erarbeitung qualitativer Grundlagen und Ergebnisse behandelt werden2 . Aus dem Baukulturbericht 2014/15 der Bundesstiftung Baukultur geht unter anderem hervor, dass folgende Faktoren und Prozesse für eine qualitative Bau- und Planungskultur relevant sind: Die aktive Einbindung aller Beteiligten, eine integrierte und ressortübergreifende Planungskultur, Innovationen und Experimente für die Erprobung nachhaltiger Formate und insbesondere die Stärkung der „Leistungsphase Null“3. Die Leistungsphasen der HOAI (Gebührenordnung für Architekt*innen) umfasst alle Phasen eines Bauvorhabens, die von der Grundlagenermittlung (Phase 1) bis hin zur Dokumentation (Phase 9) dieser reichen und eine signifikante Grundlage für die Arbeit der Architekt*innen, Stadtplaner*innen und weiteren Akteur*innen des Bauwesens abbildet. Die vorliegende Arbeit ist in die „Leistungsphase Null“ einzuordnen, auf die im Folgenden genauer eingegangen wird.

Die „Leistungsphase Null“ schafft einen Raum für eine angemessene Planungsvorbereitung und legt den Fokus auf eine qualitative Ausarbeitung von Bedarfen und Zielen eines Planungsvorhabens. Diese setzt ganz bewusst noch vor der eigentlichen Anfangsphase der Leistungsphasen an, da in diesen die Klärung der Bauaufgabe und Erarbeitung einer konkreten Planungsidee erfolgen und in diesem Stadium wichtige Entscheidungen hinsichtlich des Bauvorhabens und der späteren Umsetzung getroffen werden, welche „weitreichende Folgen für Architektur und Städtebau sowie

06

für die ökonomische und ökologische Qualität der Gebäude“4 haben. Die baukulturelle Qualität kann nur dann gesteigert werden, wenn die wesentlichen Zielsetzungen eines Planungsvorhabens schon zu Beginn feststehen und einen Rahmen zur Orientierung vorgeben können. Hinzu kommen eine weitreichende Analyse der Situation und der Handlungsbedarfe. Durch eine qualitativ ausgearbeitete Informations- und Handlungsgrundlage lassen sich starke und nachhaltige Konzepte entwickeln, die Nachwirkungen wie Verlagerungs- oder Verdrängungseffekte vermeiden können.5 Die Beteiligungskultur ist in diesen Prozessen ebenso von besonderer Bedeutung, da idealerweise die Sammlung des Wissens und das kreative Potenzial mit in Planungsprozesse einfließen und diese bestärken können (ebd.). Die Organisation dieser Mitwirkung und die Einflussnahme des Wissens in Gestaltungsprozesse zählt zu den Aufgaben des Prozessverantwortlichen, also der Architekt*innen und den Planenden. Zuletzt ist es wichtig zu differenzieren, dass eine gute Beteiligungskultur nicht quantitativ, sondern qualitativ zu betrachten ist: Die Anzahl der Teilnehmenden überliegt nicht der Qualität der Ergebnisse; in bestimmten Fällen muss akzeptiert werden, dass nicht immer ein Interesse an einer Mitwirkung an Entscheidungsprozessen von Planungsvorhaben besteht6. Gleichzeitig sind nicht immer alle Themen für eine Öffentlichkeitsbeteiligung geeignet: In diesen gilt es, einen fachlichen Rahmen vorzugeben, innerhalb dessen Beteiligungen zu ermöglichen sind (ebd.).

Abb. 1

Ergänzung der Leistungsphasen (eigene Grafik basierend auf: Bundesstiftung Baukultur, 2014, S.96)

07

GRUND LAGEN

08

GRUNDLAGEN DES KOOPERATIVEN STADTMACHENS

Neue Leipzig-Charta

Die Neue Leipzig-Charta, die im Rahmen der deutschen EURatspräsidentschaft 2020 verfasst wurde, dient als Leitlinie für eine nachhaltige und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklungspolitik. Sie baut auf die im Jahr 2007 von den EU-Mitgliedstaaten verabschiedete Leipzig-Charta auf und ergänzt diese im Hinblick auf die drängenden globalen Herausforderungen wie den Klimawandel, die Ressourcenknappheit, den demografischen Wandel und die Migration.7 Dieses politisches Dokument ist als Leitfaden zu verstehen, welches aufgrund der wachsenden Herausforderungen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mit ihm geht die Dringlichkeit für die Bewältigung globaler Konflikte einher. In den folgenden Abschnitten werden die Kernaussagen der Neuen Leipzig-Charta im Hinblick auf die Maßnahmen, in denen Kooperationsprozesse verankert sind, genauer betrachtet und erläutert.

Das neue Leitdokument befasst sich mit der Umwandlung europäischer Städte hin zu einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. Die dicht bebauten Stadtstrukturen weisen in ihren unterschiedlichen Größen diverse Potenziale und Herausforderungen für ein kulturelles, soziales ökologisches und wirtschaftliches Zusammenspiel auf. Die Stadtstruktur ist dabei als flexibel und wandelbar zu betrachten. Dadurch kann auf Ereignisse und Belastungen reagiert, sowie auf die Erfahrungen anderer Städte und Kommunen zurückgegriffen werden, sodass die Widerstandsfähigkeit durch die robusten städtischen Strukturen gefördert wird. Kooperationen setzen hier an und ermöglichen das Teilen und Lernen aus bereits gesammeltem Wissen durch andere an der Stadtentwicklung beteiligte Akteur*innen. Die Stadt ist somit ein Experimentierfeld für die Erarbeitung neuer Lösungsansätze, sozialer Innovationen und die Stärkung des Miteinanders.8

Die Neue Leipzig-Charta bezieht sich auf fünf Grundprinzipien für eine gute Stadtentwicklungspolitik, die auf drei Dimensionen und drei räumliche Ebenen der Stadt angewendet werden. Die räumlichen Ebenen der Stadt beziehen sich auf die Quartiersebene,

09

die Kommune und auf funktional zusammenhängende Räume. Die Kommunen sind im nationalen Kontext für die lokale Stadtentwicklung verantwortlich und fungieren als Schnittstelle zwischen kleinteiligeren Stadtquartieren und den größeren zusammenhängenden Stadträumen, die aus einem komplexen Netzwerk aus funktionalen Abhängigkeiten und Partnerschaften, wie beispielsweise Metropolregionen, bestehen. Ihre Aufgabe ist es, eine bürgernahe Stadtentwicklungspolitik durch eine kooperative Zusammenarbeit dieser Ebenen zu ermöglichen, in der gemeinsam über zukunftsfähige Strategien abgestimmt wird.9 Ein grundlegender Bestandteil für die städtische Transformation ist die Integration sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Dimension. Diese werden über drei Handlungsdimensionen formuliert, die in einer wechselseitigen Wirkung zueinander stehen: die gerechte, grüne und produktive Stadt. Die gerechte Stadt strebt eine Stadtgesellschaft an, die inklusiv ist und Chancengleichheit sowie Umweltgerechtigkeit für alle ermöglicht, unabhängig von Geschlecht, Status, Alter und Herkunft. Sie zielt auf die gleichberechtigte Teilhabe an sozialer Infrastruktur ab und schafft Zugänglichkeit auf verschiedenen Ebenen. Die grüne Stadt steht für eine klimafreundliche und umweltschonende Stadtentwicklung, die sich beispielsweise durch nachhaltige Flächennutzungen und Mobilität, klimaneutrale Energieversorgung, CO2-neutrales Bauen und die Schaffung eines gesunden Lebensumfelds durch vernetzte grüne und blaue Infrastrukturen auszeichnet. Die produktive Stadt hingegen schafft solide, wirtschaftliche Grundlagen für eine nachhaltige Stadtentwicklung, indem die lokale Wirtschaft durch innovative, wettbewerbsfähige, klima- und umweltfreundliche Strukturen gestärkt und die regionale Produktion gefördert wird. Die Wissensgesellschaft kann dabei Anreize für neue, nachhaltige Formen der urbanen Produktion geben und die Grundlage für neue Formen von nutzungsgemischten Quartieren bilden.10 Für die Erarbeitung der drei Dimensionen stellt sich eine besondere Anforderung an die Planung: alle Dimensionen setzen eine gemeinsame und klare Ausarbeitung der Belange und Bedürfnisse der Stadtbewohner*innen wie auch das Sichtbarmachen von Missständen und den daraus resultierenden Anforderungen für

10

Städte und ihre Quartiere voraus. Um diese Herausforderungen kollektiv anzugehen, werden fünf Handlungsprinzipien formuliert, die ihre Anwendung auf den drei Dimensionen finden und für eine gute und nachhaltige Stadtentwicklungspolitik maßgeblich sind: der integrierte Ansatz, die Beteiligung und Koproduktion, der Mehrebenen-Ansatz, der ortsbezogene Ansatz und die gemeinwohlorientierte Stadtentwicklungspolitik. Der integrierte Ansatz baut auf einer gleichwertigen Berücksichtigung aller für die Stadtentwicklung relevanten Belange und Interessen der Bürger*innen auf, wodurch integrierte und nachhaltige Konzepte und Planungen erstellt werden können. Das Schlüsselprinzip der Beteiligung und Koproduktion baut unter Berücksichtigung der Belange und des Fachwissens wirtschaftlicher Akteur*innen, der Zivilgesellschaft sowie weiterer Stakeholder auf dem integrierten Ansatz auf. Ausschlaggebend für die Erarbeitung dieser Konzepte und Planungen ist die Entwicklung neuer Methoden für partizipative Gestaltungsprozesse, die eine Zusammenarbeit mit allen am Projekt beteiligten Akteur*innen voraussetzt und mittels gemeinsamer Ko-Produktion in Planungsprozessen erreicht wird. Diese Form der Kooperation auf Planungsebene setzt die Förderung der breiten Beteiligung voraus, um alle Bedarfe gleichwertig zu betrachten und hin auf eine nachhaltige, demokratische und pluralistische Stadtentwicklung zu arbeiten. Für die Bewältigung komplexer Herausforderungen in Planungsprozessen sollte darüber hinaus die Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Stadtentwicklungs- und Raumordnungspolitik nach dem Mehrebenen-Ansatz angestrebt werden. Die Einbeziehung aller gesellschaftlichen Akteur*innen, der Verwaltung, der Zivilgesellschaft wie auch der Privatwirtschaft bilden eine wichtige Grundlage für diesen Ansatz. Entscheidend ist hierbei jedoch die Ausrichtung der Kooperationen in horizontaler, wie auch in vertikaler Ebene, mit der Einbindung von „Bottom-Up“ als auch „Top-Down“ Formaten.11

Des Weiteren werden in der Neuen Leipzig-Charta weitere Grundlagen formuliert, die für die Stärkung der lokalen Handlungsfähigkeit der Städte essenziell sind. Hinsichtlich kooperativer Planungsprozesse sind sowohl geeignete rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, die neue

11

kooperative Formen in den Planungen und Prozessen stützen und fördern, als auch das Weiterbilden bzw. Einstellen von qualifiziertem Personal für die sich ständig verändernden, komplexen

Herausforderungen. Außerdem kann die Stärkung von Kooperationsformen auch bedeuten, dass ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen müssen. Hierfür sollten geeignete politische Strategien und entsprechende Fördermöglichkeiten erarbeitet werden – Kommunen brauchen dafür passende Rahmenbedingungen aus allen Regierungsebenen, um so die Umsetzung einer integrierten und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung zu fördern. Dies beinhaltet unter anderem den Austausch von Erfahrung und Wissen zwischen Städten nach dem Mehrebenen-Ansatz oder auch die Entwicklung und Neuausrichtung von nationalen oder regionalen Förderprogrammen. Zuletzt braucht es für die Optimierung von Stadtentwicklungsprozessen auch die Nutzung des digitalen Wandels12 , durch welchen neue dynamische Formen der Kommunikation entstehen und ein transparenter Informationsfluss innerhalb einer kooperativen Planung optimiert und gefördert werden kann.

Abschließend ist zu sagen, dass die Neue Leipzig-Charta (mit der neuen Auffassung) ein strategisches Rahmenwerk schafft, durch welches die Ziele aus den europäischen und internationalen Abkommen auf bundesweiter und kommunaler Ebene berücksichtigt und umgesetzt werden können. Das Dokument bildet dabei keine Rechtsgrundlage und kann nicht forciert werden. Es ist demnach als Motor für eine auf Gemeinwohl basierende Stadtentwicklungspolitik zu verstehen, in der die Verfolgung gemeinsamer Ziele hinsichtlich globaler Herausforderungen im Vordergrund stehen und gemeinsam zu bekämpfen sind. Die Neue Leipzig-Charta richtet sich an Städte und Kommunen, an regionale Behörden und alle Stadtentwicklungsakteur*innen aus allen Regierungsebenen. Aus ihr lässt sich ableiten, dass insbesondere die Zusammenarbeit verschiedener Akteur*innen in allen Dimensionen ein großes Potenzial für die Umsetzung einer nachhaltigen, gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungspolitik aufweist. Kooperationen auf horizontaler und vertikaler Ebene bilden hierbei weitgehend die Grundlagen für die Erreichung gemeinsamer Ziele.

12

EXKURS: KOPRODUKTION

Der Begriff Koproduktion findet im Kontext der integrierten und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung häufig Verwendung. Doch was genau bedeutet es, zu koproduzieren?

Bei koproduktiven Prozessen geht es insbesondere darum, dass Aufgaben und Herausforderungen gemeinsam angegangen und gelöst werden. Beteiligte Personen oder Gruppen arbeiten in diesen Verfahren nicht eigenständig an Teilaufgaben, sondern miteinander an einem Ziel, indem sie ihre Kompetenzen und Kenntnisse in den Prozess mit einbringen und Aufgaben gemeinsam bewältigen. Dieser Prozess bringt das Potenzial mit sich, Stärken und Erfahrungen miteinander zu verknüpfen und kollektiv bessere Lösungen zu erarbeiten. In Stadtentwicklungsprozessen kann Koproduktion zu Beginn eines Projekts stattfinden, aber auch während des Entwicklungsprozesses bis hin in die Nutzungsphasen, beispielsweise in Form einer gemeinsamen Organisationsform. In diesen Prozessen ist die Aufteilung der Verantwortung unter den Beteiligten (den gesamten Prozess hindurch) ebenso relevant wie die Auflösung des Antagonismus zwischen formeller und informeller Stadtentwicklung, da in diesen Prozessen gemeinsam – mit Rücksicht auf die zu vertretenden Interessensbelange – gearbeitet wird. Bei einer Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft, der Politik und der Verwaltung spicht man auch von einer „Civicpublic-Partnership“. Letztendlich lässt sich für die Koproduktion im Sinne der gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung sagen, dass die Beteiligten, wie etwa Initiativen, Investierende, Stadtgesellschaften und Kommunen miteinander an zukunftsfähigen Strukturen und Lösungen arbeiten.13

13

PARTI ZIPA TION &TEIL HABE

14

GRUNDLAGEN DES KOOPERATIVEN STADTMACHENS

Partizipation & Teilhabe

Wie aus der Neuen Leipzig-Charta zu entnehmen ist, bildet die Beteiligung der Zivilgesellschaft und somit auch die Partizipation eine wichtige Grundlage für integrierte Planungsprozesse. Sie ist in allen fünf Schlüsselprinzipien für eine Stadtentwicklung im Sinne des Gemeinwohls tief verankert und kann mittels diverser, demokratischer Beteiligungsprozesse sichtbar machen, welche Belange, Interessen und Herausforderungen in allen Ebenen einer Stadt vorzufinden sind. Durch partizipative Beteiligungsprozesse kann die Teilhabe und Mitwirkung der Zivilgesellschaft an der Gestaltung der gebauten Umwelt ermöglicht und gefördert werden. Doch was genau bedeutet Partizipation und in welcher Form müssen Beteiligungsprozesse durchgeführt werden, um von einer Teilhabe der Gesellschaft an der Stadtgestaltung sprechen zu können? Sind Beteiligungsprozesse im Kontext der Stadtplanung messbar und in welcher Verbindung stehen Kooperationen dazu? Um diesen Fragestellungen nachzugehen, wird im Folgenden der Begriff Partizipation in Stadtentwicklungsprozessen definiert und anhand von sogenannten Stufenmodellen zur Differenzierung der Intensitätsgrade weiter vertieft.

Partizipation ist ein Begriff, der gegenwärtig vielfach Verwendung findet und durch den Gebrauch in verschiedenen Bereichen diverse Interpretationen erfährt. Der Begriff Partizipation geht auf das lateinische Wort „particeps“(=“teilnehmend“) zurück und steht für Beteiligung, Teilhabe, Mitwirkung oder Einbeziehung14. Folglich bedeutet dies, dass darunter eine Vielfalt an Aktivitäten mit sehr unterschiedlichen Reichweiten fallen. Eine Gemeinsamkeit dieser facettenreichen Bedeutung des Begriffs ist „das Handeln mehrerer Akteure, das sich auf eine gemeinsame Angelegenheit bezieht. Die Art der Mitwirkung der einzelnen Akteure an dieser gemeinsamen Sache – ihre jeweils konkrete »Teilhabe« – kann dabei sehr verschieden sein“15 (Selle, 2010, S.3). Nach Selle wird der Begriff der Partizipation in der Fachdiskussion fast ausschließlich mit der

15

„Teilhabe an öffentlichen Planungsprozessen“ gleichgesetzt, was zu einer Begrenzung des Begriffs führt und nur einen kleinen Bestandteil der tatsächlichen Bedeutung von Teilhabe abbildet (s. Abb. 2).

Abb. 2

Was »Teilhabe an der Stadtentwicklung« heißen kann (eigene Grafik basierend auf: Selle, 2010, S.11)

Neben mehreren differenzierten Begriffsdefinitionen gibt es die Unterscheidung in politische, soziale, ökonomische und kulturelle Partizipation. Dabei ist die politische Partizipation, welche die Teilnahme am politischen Willensbildungsprozess durch Wahlen meint, die bekannteste Möglichkeit der Partizipation16. Die politische Willensbildung ist dabei im Allgemeinen der Prozess, „bei dem (mit unterschiedlichem Gewicht) bestimmte Gegebenheiten (Zustände, Fakten) und bestimmte Absichten (Interessen, Ideen) zu politischen Überzeugungen, zu politischen Zielen und ggf. politischen Handlungen führen“17 (Schubert/Klein, 2020, S.3). Die Definition der politischen Partizipation oder politischen Beteiligung umfasst sämtliche Handlungen, „die Bürger freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen“18 (Kaase, 1992, zitiert in Berger, 2009, S.41). Gegenüber der politischen Partizipation wird die soziale Partizipation mit sozialer Teilnahme verglichen und bezeichnet „Art und Ausmaß, mit denen Einzelne oder soziale Gruppen am sozialen Leben im Sinne von nicht an Vereine, Organisationen usw. gebundener Geselligkeit teilnehmen“19 (Fuchs-Heinritz et.al., 2007, zitiert in Berger, 2009, S.41). Zu diesem sozialen Leben gehören auch alltägliche Tätigkeiten, wie Wohnen und Einkaufen, die Nutzung der

16

Infrastruktur sowie der Zugang zu Bildungseinrichtungen. Die politische Partizipation ist im Hinblick auf den Einfluss der Bürger*innen auf politische Entscheidungen in integrierten Stadtentwicklungsprozessen, die alle Ebenen des politischen Systems betreffen, die bedeutendste für die Mitwirkung der Zivilgesellschaft an Planungsvorhaben. Für

Stadtentwicklungsprozesse, in denen sich engagierte Bürger*innen ohne eine feste Organisation oder Vereinsstruktur an der Stadtgestaltung beteiligen, ist die soziale Partizipation anwendbar. Aus den vorangegangenen Definitionen lässt sich ableiten, dass Partizipation in Stadtentwicklungsprozessen jene Prozesse bezeichnet, die eine „freiwillige und aktive Beteiligung [...] an Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen“ der politischen und sozialen Bereiche des Lebens meint20.

Eine tiefergehende Untersuchung der Bedeutung von Partizipation in Planungsprozessen liefert die Publikation „Architecture and Participation“, welches von Peter Jones Blundell, Doina Petrescu und Jeremy Till im Jahr 2005 veröffentlicht wurde. In dieser wird die kritische Hinterfragung des Begriffes der Partizipation und die Notwendigkeit einer Neubewertung aufgrund der unkritischen Akzeptanz der Partizipation in Planungsprozessen durch das Fachwissen von diversen Expert*innen thematisiert21. Dazu lässt sich grob sagen, dass die unkritische Akzeptanz eine Diskussion über die „politics of participation“ auslöste, die unter anderem meint, dass Partizipation nicht immer als eine Garantie für die Nachhaltigkeit eines Projektes angesehen wird, sondern als einen Ansatz, der Risiken und Ungewissheit mit sich bringt22 . Im Hinblick auf die verschiedenen Definitionen der Expert*innen von Partizipation lässt sich folgendes festhalten: „At the level of the lowest common denominator, architectural participation can be defined as the involvement of the user at some stage in the design process“23 (Bundell Jones/Petrescu/Till, 2005, S. 13).

21 Für eine ausführliche Darstellung ist eine Auseinandersetzung mit der Begriffsbedeutung der Partizipation, der unkritischen Akzeptanz des Begriffes in Partizipationsverfahren, den umstrittenen Bedingungen des partizipatorischen Prozesses und seine konfliktreichen Möglichkeiten relevant, dazu ausführlich: Bundell Jones, P./ Petrescu, D./ Till, J. (2005) in „Architecture and Participation“, S. 3 ff.

17

In den folgenden Abschnitten wird nun der Begriff der Partizipation hinsichtlich der Intensitätsgrade und den Stufen der Partizipation weiter veranschaulicht.

Der Partizipations- oder Beteiligungsprozess lässt sich nach dem Stufenmodell von Arbter in drei Intensitätsstufen gliedern und umfasst die Stufen der Information, Konsultation und Kooperation (s. Abb.3). Die erste Stufe der Partizipation oder Beteiligung bezeichnet die Information, die nach der Einweg-Kommunikation das Informieren der Beteiligten – kontextuell meint Arbter hier die Öffentlichkeit – über Planungen oder Entscheidungen vonseiten der Stadtverwaltung und Politik umfasst, ohne dass diese beeinflusst werden können. Das Informieren könnte beispielsweise über eine Website oder einem Folder erfolgen. Mit dem Begriff der Öffentlichkeit sind Bürger*innen, Interessengruppen und die

Abb. 3

Intensitätsstufen der Partizipation (eigene Grafik basierend auf: Arbter, 2012, S.11)

18

Fachöffentlichkeit, also relevante Fachleute mit Bezug zum Thema, gemeint. Die Stadtverwaltung, politische Institutionen und Unternehmen zählen nicht dazu. 24 Die Konsultation ist die zweite Stufe der Partizipation und bildet die Zweiweg-Kommunikation ab. In dieser können Beteiligte mittels Online-Fragebögen oder Stellungnahmeverfahren zu einem Entwurf Stellung nehmen und Fragen an die Stadt kommunizieren. Die dritte und letzte Stufe der Partizipation umfasst die Kooperation und damit eine MehrwegKommunikation zwischen der Stadt und der Öffentlichkeit. In dieser entwickeln Beteiligte miteinander, beispielsweise in Online-Dialogen oder Runden Tischen, und gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Planung. Alleine betrachtet stellt die Stufe der Information keine Form der Beteiligung dar, da die Öffentlichkeit ihre Meinung nicht einbringen kann und dadurch keinen Einfluss auf Entscheidungsprozesse hat. Jedoch funktioniert Beteiligung auch nicht ohne die „Information“, weshalb diese als Grundstufe der Partizipation das Fundament jedes Beteiligungsprozesses darstellt. Sie ist für aktiv Beteiligte, nicht aktiv Beteiligte (die weiterhin informiert werden wollen) und für politische Entscheidungsträger*innen, die durch das Verfolgen des Beteiligungsprozesses die Ergebnisse optimal berücksichtigen können, relevant. Auf der Grundstufe der Information bauen die weiteren, intensiveren Stufen der Konsultation und Kooperation auf. Diese unterscheiden sich im Wesentlichen darin, ob die Beteiligten miteinander agieren oder nicht; die Konsultation zeichnet sich dabei durch den Fokus auf Einzelmeinungen aus. Die Kooperation hingegen basiert auf dem Austausch der Beteiligten und die gemeinsame Erarbeitungen von Lösungen im Dialog. Hierbei kann sich die Intensität der Kooperation durch die Art der Zusammenarbeit unterscheiden: Beteiligte können sich gegenseitig inspirieren, gemeinsam Ideen entwickeln, konsensuale Pläne aushandeln oder auch Entscheidungsmächte übernehmen. Grundsätzlich gilt für die Intensitätsstufen nach Arbter, dass die Einordnung in den Intensitätsstufen höher wird, umso stärker die Beteiligten die Entscheidungsprozesse beeinflussen können. Die chronologische Reihung der drei Stufen muss dabei nicht automatisch bedeuten, dass die Beteiligung qualitativ besser wird.

19

Die Stufen können je nach Aufgabe auch einzeln betrachtet werden oder – wie es in den meisten Beteiligungsprozessen der Fall ist –miteinander kombiniert werden. 25

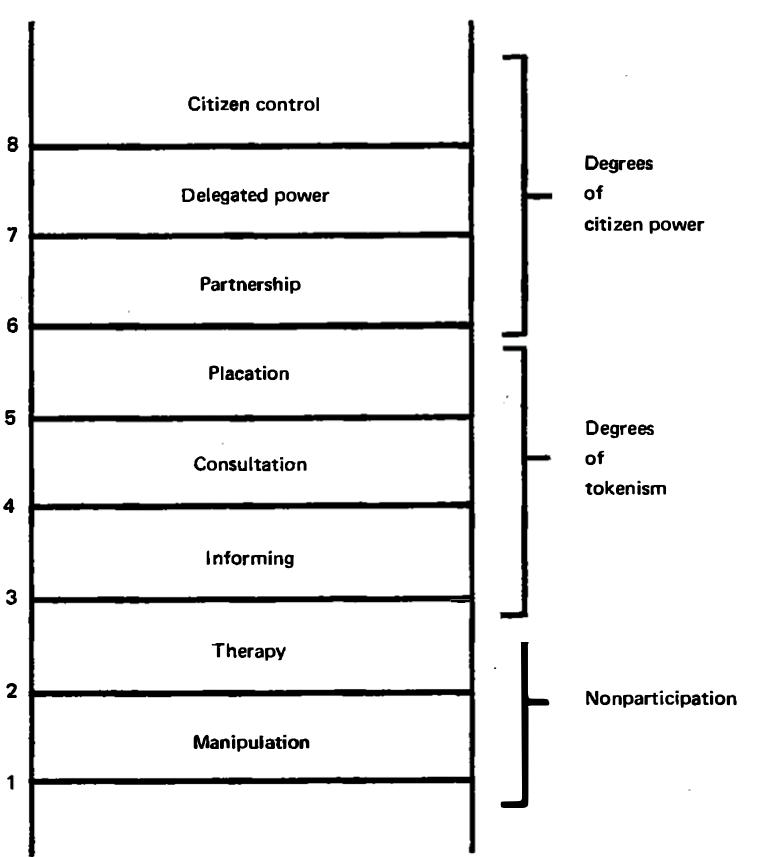

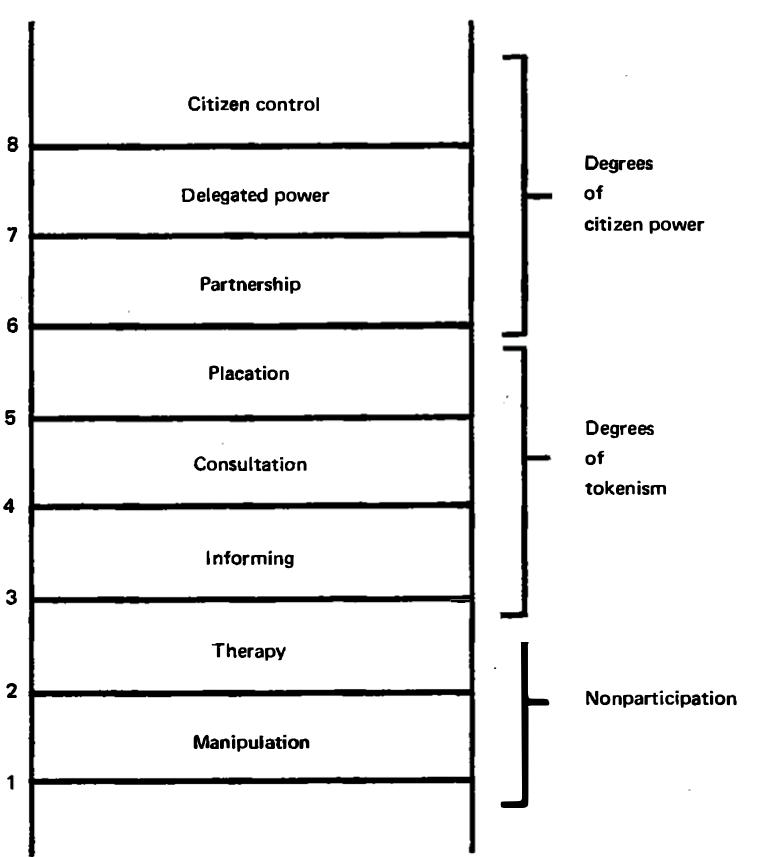

Eine detaillierte untergliederte Darstellung der Partizipationsstufen bildet die „Ladder of Participation“ von Sherry R. Arnstein, welche im Jahr 1969 veröffentlicht wurde und einen signifikanten Beitrag zur Diskussion um demokratische Beteiligungsprozesse und die Intensität dieser in den 70er Jahren leistete (s. Abb.4). Ergänzend dazu ist in Abbildung 5 ein geringfügig modifiziertes Modell der Partizipationsleiter nach Selle (1996, S.170) dargestellt, welches die grundsätzliche Abfolge und den dreiteiligen Aufbau beibehält.

Arnsteins Modell der Partizipationsleiter baut auf die grundlegenden Theorien des öffentlichen Engagements und Partizipation in Bezug auf die Art und Weise, wie öffentliche Institutionen und ermächtigte

Beamt*innen den Bürger*innen die Macht vorenthalten, auf und schafft mit der Partizipationsleiter ein Modell, welches eine

Abb. 4 Partizipationsleiter: Eight Rungs on a Ladder of Citizen Participation (Arnstein, 1969, S.217)

20

grundlegende Untersuchung und Einstufung der Partizipationsprozesse vermittelt. Nach Arnstein erfordert eine echte Partizipation bzw. Beteiligung der Bürger*innen an demokratischen

Prozessen die Umverteilung von Macht: “[...] citizen participation is a categorical term for citizen power. It is the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded from the political and economic processes, to be deliberately included in the future. [...] In short, it is the means by which they can induce significant social reform which enables them to share in the benefits of the affluent society. [...] participation without redistribution of power is an empty and frustrating process for the powerless“26 (Arnstein, 1969, S.216). Die Beteiligungstiefe entscheidend für die Qualität von Partizipationsprozessen. Dabei setzen erfolgreiche Prozesse eine inhaltliche Mitwirkung voraus: „There is a critical difference between going through the empty ritual of participation and having the real power needed to affect the outcome of the process“ (ebd.). In der Partizipationsleiter werden dazu

Abb. 5 Die Stufen der Partizipation (eigene Grafik basierend auf: Selle, 1996, S.170)

21

unterschiedlich qualitative Stufen der Teilhabe dargestellt, die in drei Ebenen zusammengefasst werden: die unterste Ebene stellt keine Beteiligung dar, die mittlere eine Scheinbeteiligung und die oberste die Bürgermacht. 27 Die untersten Stufen der „Nichtbeteiligung“ umfassen das Desinformieren und Manipulieren sowie das Befrieden, Erziehen und Therapieren. Nach diesen erhalten Bürger*innen lediglich ausgewählte Informationen, um mögliche Bedenken bei geplanten Vorhaben ausräumen zu können. Die nächste Ebene, die „Scheinbeteiligung“, setzt sich aus den Stufen des Informierens, Anhörens und Erörterns sowie der gemeinsamen Beratung und Entscheidung zusammen. In diesen besitzen Bürger*innen zwar eine Stimme in Entscheidungsprozessen, jedoch besteht dabei weder eine verbindliche Berücksichtigung noch ein formeller Einfluss auf diese. Erste Formen von Beteiligung, wie sie in den vorangegangenen Abschnitten formuliert wurden, sind auf dieser Ebene verordnet. Erst in den Stufen der Ebene der Bürgermacht, die aus der Kooperation oder Partnerschaft, dem Einräumen von Kontrollbefugnissen und/oder der Durchführungsmacht sowie dem Delegieren bzw. Institutionalisieren von Entscheidungsmacht besteht, wird „das traditionelle Herrschaftsgefälle zwischen Planern und Betroffenen wesentlich verändert: Mit der Kooperation werden partnerschaftliche Lösungsfindungen versucht und die letzten zwei Stufen beinhalten echte Umverteilung von Planungsmacht – bis hin zur »citizen control«“28 (Selle, 1996, S.170).

Nach Arnstein bilden erst die letzten drei Stufen der Leiter, die unter der Bürgermacht aufgelistet sind, wahre Beteiligung oder Partizipation ab, da erst die direkte Einflussnahme auf Ergebnisse in Entscheidungsprozessen und letztlich auch die Verlagerung von Entscheidungskräften ein bestimmendes Kriterium von echter Partizipation darstellen. Eine Kritik dazu, die von den Wissenschaftlern Kevin Collins und Ray Ison formuliert wurde, ist der hierarchische Aufbau der Partizipationsleiter und die damit einhergehende absolute Delegitimierung der Stufen der Nichtbeteiligung und Scheinbeteiligung: „We [...] suggest that it is in the process of participation that the nature of the policy issue is best

22

determined. The linear conceptualization of participation does little to emphasize the importance of either the process or the existence of feedback loops, which shape understandings of the situation“29 (Collins/Ison, 2009, S.362). Eine weitere Kritik, die sich auf die Delegitimierung der unteren beiden Partizipationsebenen bezieht, bildet die Begrifflichkeit der Partizipationsleiter, denn „die mit der verwendeten Terminologie verbundene Wertung legt das Verständnis nahe, dass nur die auf der Leiter weit oben angesiedelten Verfahren angemessene Formen der Partizipation darstellen und die weiter unten angesiedelten nicht“30 (DAEF, 2016, S.10). Ein Stufenmodell wie nach Arbter, in welchem neutralere Begrifflichkeiten Verwendung finden, „reflektiert stärker die Erfahrungen der Praxis, in der vielfach Beteiligungsformate der einzelnen Stufen miteinander kombiniert werden, um zu einem qualitativ höherwertigen Ergebnis zu gelangen [...]. Denn eine höhere Stufe der Partizipation ist nicht per se die beste Lösung sondern kann nur dann effektiv wirksam werden, wenn sie durch Maßnahmen der unteren Stufen fundiert ist“31 (DAEF, 2016, S.11).

Nichtsdestotrotz würde sich durch die direkte Einstufung der Beteiligungsprozesse nach Arnstein in Stadtentwicklungsprozessen eine Möglichkeit ergeben, um gegen ein Problem der Ausgestaltung von Partizipationsverfahren entgegenzuwirken: Alibibeteiligungen, die nach Arnstein als Scheinbeteiligung zu verstehen sind, finden heutzutage häufig Anwendung. Diese Verfahren der Beteiligung verleihen dem Planungsprozess zwar eine Wertigkeit, ohne diese jedoch zu verändern bzw. beeinflussen32 . Seit dem Partizipation und Beteiligungsprozesse in öffentlichen Planungsvorhaben zu einem obligatorischen Bestandteil und somit institutionalisiert wurden, ist die Durchführung dieser Verfahren mit Tokenismus gleichzusetzen und werden durchgeführt, um benötigte Genehmigungen und Finanzierungen zu erhalten (ebd.). „Participation becomes an organised (and potentially manipulated) part of any regeneration project, in which users are meant to be given a voice, but the process stifles the sound coming out“33 (Bundell Jones/Petrescu/Till, 2005, S. 14). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Begriff Partizipation unkritisch übernommen wird und idealisierte

23

Vorstellungen impliziert, die auf das Konzept des Konsens aufbauen (ebd.). Bei der Partizipation in Planungsprozessen muss insbesondere zwischen den Forderungen der Kund*innen und den Wünschen der Nutzer*innen unterschieden werden. Oft positionieren sich Architekt*innen, die auf Kund*innen mit Macht und Geld angewiesen sind, mit der ideologischen und ökonomischen Vorstellungen dieser und bauen ihre Architekturpraxis darauf aufdurch das Ausschließen der Wünsche der Nutzer*innen wird dabei ein Gefühl der Entfremdung dieser zu ihrer Umwelt ausgelöst34. Das Ausschließen bei der Mitwirkung an Entscheidungsprozessen von Planungsvorhaben schafft in Folge eine Unstimmigkeit zwischen der gebauten Umwelt und den eigentlichen, bedarfsgerechten Anforderungen an diese (ebd.). „Participation effectively addresses this gap through involving the user in the early stages of architectural production, leading to an environment that not only has a sense of ownership but is also more responsive to change“ (ebd.). Um das Gefühl der Zugehörigkeit der Menschen zu ihrer Umwelt zu stärken, bildet die „echte“ Partizipation bzw. Beteiligung dieser an den Räumen, in denen sie leben, eine fundamentale Ausgangsbasis und ist grundlegend für die Förderung der Mitwirkung an Stadtentwicklungsprozessen.

Ein weiterer Grund für das Entstehen von Alibibeteiligungen ist, dass konkrete Ziele eines Planungsvorhaben häufig schon bereits vor dem Partizipationsverfahren festgelegt und unabhängig von den Ergebnissen der Beteiligungsverfahren auch durchgesetzt werden –die Prozesse dienen dabei lediglich dem Befrieden der Konflikte bzw. Beseitigen der Bedenken der Stadtgesellschaft35 (s. Stufe 2 nach Arnstein). Dieses hängt auch mit den rechtlichen Regelungen vieler Beteiligungsverfahren zusammen, denn nur wenige sind gesetzlich festgelegt und setzen keine echte Partizipation – wie auf den letzten drei Stufen nach Arnstein oder der Kooperation nach Arbter –voraus. Auch die Verwendung neutralerer Begrifflichkeiten schafft einen dehnbaren Interpretationsraum, durch welchen Alibi-Verfahren legitimiert werden können. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass in einigen Planungsprozessen die finanziellen und zeitlichen Ressourcen für Beteiligungsverfahren nicht immer genügend

24

einkalkuliert werden, weshalb Planenden oftmals die Zeit und/oder das Geld fehlt, um qualitative Partizipationsprozesse durchführen zu können (s. Interview MitMachBüro). Während der Recherche nach aktuellen, der Öffentlichkeit dienenden Planungsvorhaben in Braunschweig und den Ergebnissen der Beteiligungsprozesse dazu musste ich feststellen, dass diese nur bedingt zurückverfolgbar sind und die Transparenz bei der Kommunikation dieser fehlt. In den meisten Fällen wurde erwähnt, dass Partizipationsprozesse zwar stattgefunden haben, jedoch ohne genauere Ergebnisse zu diesen zu veröffentlichen. Die Intransparenz in diesen Verfahren kann auch dazu führen, dass Prozesse nach ihrer Legitimation und ihrer Handfestigkeit hinterfragt werden, da nicht festzustellen ist, ob diese ausreichend durchgeführt wurden und in Planungsprozesse eingeflossen sind.

Eine Anwendung der Partizipationsstufen nach Arnstein für die Bewertung und Legitimation von Beteiligungsprozessen in Planungsvorhaben würde also bedeuten, dass eben solche Scheinbeteiligungen nicht zulässig wären und verhindert werden können. Damit geht allerdings einher, dass die Planungen solcher Verfahren grundlegend verändert bzw. angepasst werden müssen, da qualitative Partizipationsprozesse insbesondere mit der Bereitstellung von zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen verbunden sind und ohne diese nicht umgesetzt werden können.

25

KO OPE RATI ON ?

26

KOOPERATION IN PLANUNGSPROZESSEN

Allgemeine Einführung und Definition

Für die Planung und Umsetzung von integrierten und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungsprozessen sind Kooperationen von besonderer Bedeutung. Wie in den vorangegangenen Abschnitten erörtert, bilden diese zum einen im Rahmen der Neuen Leipzig-Charta innovative Möglichkeiten, neue Methoden und Herangehensweisen für die Bekämpfung globaler Herausforderungen hinsichtlich der Stadtentwicklungsprozesse zu erarbeiten. Zum anderen bieten sie auch im Sinne der integrierten und bürgernahen Stadtgestaltung im Kontext der Partizipation und Bürgerbeteiligung Optionen, gemeinsam an Prozessen zu arbeiten, Konzepte zu entwickeln und – mit Bezug auf die Stufenmodelle nach Arbter und Arnstein – Partnerschaften zu bilden und Entscheidungskräfte zu verlagern. Bei der Suche nach einer allgemeingültigen Definition von Kooperationen wird schnell sichtbar, dass der Begriff Kooperation diverse Interpretationen beinhalten kann. Je nach Anwendungsbereich, Projekt und kontextueller Gliederung können Kooperationen unterschiedliche Grade und Formen annehmen. Die folgenden Abschnitte dienen einer genaueren Untersuchung des Begriffs im Bereich der partizipativen Stadtentwicklung. Sie setzen sich mit einer allgemeinen Definition, dem Bezug auf die Partizipazionsstufen aus dem vorherigen Abschnitt und einer Vertiefung in verschiedene Projekte, die für ihre Kooperationsformen vom Bund ausgezeichnet wurden, auseinander.

Im stadtpolitischen Kontext lassen sich Kooperationen durch „eine strategische und zeitlich begrenzte Zusammenarbeit auf klar definierten Kooperationsfeldern zwischen gleichberechtigten Personen“36 (Bruns/Lynen/Braun, 2020, S.89) beschreiben. Im Fokus steht dabei das Erreichen gemeinsamer Ziele, die ohne die Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten nicht bzw. nicht gut erarbeitet werden könnten. Insbesondere in Kooperationsformen, in denen mehrere Akteur*innen in Prozesse eingebunden sind, besteht

27

ein großes Potenzial für die Erarbeitung neuer Ansätze für den Umgang mit jeweiligen Herausforderungen. Die Beteiligten können ihre Erkenntnisse, Praxiserfahrungen und ihr Fachwissen in die Findung dieser einbauen. Für eine demokratische Stadtgestaltung im Miteinander wird eine erfolgreiche Kooperation zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Initiativen vorausgesetzt, da in diesen Kooperationsformen das Wissen und die Bedürfnisse aller beteiligten Akteur*innen berücksichtigt werden und in die Planungsprozesse einfließen können. Auch hier spricht man von einer „Civicpublic-Partnership“. Wichtig ist dabei allerdings die Unterscheidung von der kollaborativen Arbeitsweise der Koproduktion, da in kooperativen Prozessen Aufgaben unter den beteiligten Partner*innen aufgeteilt und selbstständig erarbeitet werden. Ein weiteres Potenzial, welches durch kooperative Prozesse geschaffen werden kann, ist das Entstehen von neuen Gemeingütern, die für die Allgemeinheit zugänglich sind und eine gerechte Teilhabe am Stadtleben fördern. Diese entstehen durch das Erproben und Schaffen neuer Möglichkeiten des sozialen Ausgleichs, die durch formelle und informelle Prozesse neue Formen der Wissensproduktion und -vermittlung in und zwischen der Verwaltung und der Zivilgesellschaft schaffen (s. Interview mit Kristin Lazarova).

Zuletzt ermöglicht die Anwendung kooperativer Methoden und Werkzeuge in Planungsprozessen das Abflachen von Hierarchien und dadurch einen Austausch auf Augenhöhe. Dieses bildet neben der Neugier, Wertschätzung und dem gegenseitigen Vertrauen zwischen den Akteur*innen die Basis für eine erfolgreiche Kooperation.37 Generell geht es in Kooperationen stets um ein ständiges Lernen voneinander und das Anerkennen der unterschiedlichen, fachspezifischen Wissenshorizonten zur Erarbeitung neuer Formen der Stadtentwicklungs- und Gestaltungsprozessen im Sinne des Gemeinwohls.

In Bezug auf die in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten Stufen der Partizipation nach Arnstein und die Intensitätsgrade der Beteiligung nach Arbter bilden Kooperationen die intensivsten Stufen der Partizipation ab. Nach Arnstein sind Kooperationen auf den letzten drei Stufen der Bürgermacht und nach Arbter auf der

28

letzten Stufe der Mehrweg-Kommunikation, in der Beteiligte gemeinsam mit der Verwaltung die Planung entwickeln, tief verankert. Die Kooperationsform in diesen Stufen sind in die zuvor genannte „Civicpublic-Partnership“, also der Kooperation in zivilgesellschaftlich-öffentlichen Partnerschaften, einzuordnen. Wichtig ist hierbei eine Differenzierung der Kooperation in Beteiligungsprozesse und kooperative Planungsprozesse in der Stadtentwicklung, denn „der Begriff Beteiligung beinhaltet immer ein Machtgefälle, weil es einem Akteur obliegt, andere zu beteiligen und damit Vorentscheidungen zu Zeitpunkt, Fragestellung und die Einflussmöglichkeiten zu treffen. Während dieses Vorgehen in formellen und einigen informellen Punkten aus Sicht der Planung zu rechtfertigen ist, ist genau dieser Aspekt aber ein entscheidender Unterschied zu kooperativen Planungsprozessen“38 (Tribble, 2023, S.49f). In diesen gelten (wie bereits definiert) die transparente Kommunikation der Informationen, die Stellungen der Beteiligten sowie das Ermöglichen von Einflussnahme als wesentlich zwischen Planenden, Bürger*innen und weiteren beteiligten Akteur*innen zur Erarbeitung „eines geteilten gemeinsamen Wissens als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage“ (Tribble, 2023, S.50). Zu kooperieren bedeutet also nicht, einseitig an Planungsvorhaben zu arbeiten, sondern meint das gemeinschaftliche Erarbeiten von Planungsprozessen – bei bereits bestehenden Vorplanungen sollte über diese transparent informiert und eine Überarbeitung oder Ergänzung der „gemeinsamen Entscheidungsgrundlage“ ermöglicht werden.39 Wie zuvor erwähnt, ist in Kooperationen das Auflösen von hierarchischer Strukturen elementar, Beteiligte sind in diesen Prozessen gleichgestellt und Interessen und Belange werden in gleichem Maße berücksichtigt. Eine transparente Kommunikation ist ebenso essentiell für einen optimalen Informationsfluss untereinander, wie auch das Ausgleichen von Machtverhältnissen unter den beteiligten Partner*innen, da die Verlagerung bzw. Aufteilung von Entscheidungsmacht als grundlegend für eine erfolgreiche Kooperation gilt.40

29

PLAAAN

31

KO OPE RATI VE STADT

32

KOOP.STADT

Bundespreis Kooperative Stadt

Im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik wurde 2021 erstmals der „Bundespreis für kooperative Stadt“ ausgelobt, mit dem die Kommunen ausgezeichnet wurden, die die Arbeit von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen und soziokulturellen Akteuren aktiv fördern und somit zur Stärkung der Mitwirkung und Mitgestaltung des urbanen Raumes beitragen. Hierbei wurden jene Projekte ausgezeichnet, welche die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft mit dem Ziel fördern, rechtliche, politische und strukturelle Rahmenbedingungen zu setzen, sodass Kooperationen auf verschiedenen Ebenen entstehen und die neuen Möglichkeiten dieser kooperativen Planungsprozesse sichtbar werden.41

„Die Idee des Bundespreises kooperative Stadt beruht auf der Erfahrung, dass ein konstruktives Miteinander auf Augenhöhe noch längst nicht in jeder Kommune Realität ist. Für Stadtmacherinnen und Stadtmacher ist es oft schwer, die richtige Ansprechpartnerin in der Verwaltung zu finden oder sich im allgemeinen Dickicht der Verordnungen und erforderlichen Genehmigungen zurechtzufinden.

[...] Der Bundespreis lenkt den Blick auf Geschichten des Gelingens, unkonventionelle Werkzeuge der Zusammenarbeit und mutige Wegbereiterinnen und Wegbereiter in den Verwaltungen deutscher Städte. Die Sammlung der Werkzeuge und Instrumente soll Mut machen, Stadt gemeinsam zu gestalten.“42 (Svenja Noltemeyer, zitiert in KOOP.STADT, 2021, S.9)

Um ein besseres Verständnis von Kooperationen in der Praxis zu bekommen, werden in den folgenden Abschnitten zum einen die Bausteine der kooperativen Stadt nach der KOOP.STADT erläutert, die für das Ermöglichen von kooperativen Planungsprozessen grundlegend sind, und zum anderen die Aktionsfelder dargestellt, in denen die Projekte der KOOP.STADT verordnet sind. Die Diversität des Begriffs der Kooperationspiegelt sich durch die Einordnung der

33

Projekte in die unterschiedlichen Kooperationsbereiche wieder. Die diversen Möglichkeiten der Kooperation finden auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt und machen sichtbar, wie umfangreich die Formen für die Mitwirkung an Planungsvorhaben sein können. Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass die kooperative Stadt sich durch eine Vielzahl an Aktivitäten auszeichnet, welche zusammen eine neue Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Stadtmacher*innen ermöglichen.43 Bei einem ersten Versuch allgemeingültige Kriterien für Kooperationen zu erarbeiten, hat sich herausgestellt, dass diese durch die umfangreiche Anwendung in unterschiedlichen Planungsprozessen zunächst schwer zu definieren sind. Je nach Art, Form sowie lokalpolitischen und strukturellen Gegebenheiten ergeben sich sehr spezifische Kooperationen, die durch weitere Entwicklungen innerhalb von Prozessen als beweglich, wachsend und/oder schrumpfend zu verstehen sind – sie sind also anpassungsfähig. Aus diesem Grund bilden die nachfolgend dargestellten Analysen einen Zwischenstand der Prozesse ab. Sie sind also als eine Art Momentaufnahme von Kooperationsprozessen zu verstehen. Die Prozesse wurden daraufhin auf ihre zeitliche Abfolge, Impulse, die die Kooperationsprozesse angestoßen haben, eine obere „tragende“ bzw. ermöglichende Struktur, die einen gewissen Rahmen vogibt und darauf aufbauende konkrete strategische Maßnahmen untersucht. Zuletzt wurden die für die Umsetzung der Maßnahmen relevanten kooperativen Instrumente und Methoden ermittelt, die in einem komplexen System zusammenhängen und teils voneinander abhängig sein können. Eine tiefergreifende Analyse wurde mittels der Case-Studies und geführten Interviews durchgeführt, die im darauffolgenden Kapitel thematisiert wird und ergänzend zu den Voruntersuchungen den Zustand der Verstetigung ermittelt. Die Prozessdiagramme wurden dabei auf weitere fehlende Komponenten untersucht.

Eine allgemeine Grundlage, die für alle kooperativen Projekte gilt, ist, dass sich generell die Grundhaltung gegenüber Stadtmacher*innen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen ändern muss44, da Kooperationen bereits hier ansetzen und darauf aufbauen.

34

KOOP.STADT

Bausteine Grundlegend für die Schaffung einer neuen Kooperationskultur ist, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen so verändern, dass sie die Realisierung der neuen und überwiegend experimentellen Vorhaben ermöglichen.45 Um einen Überblick über diese zu schaffen, werden in der KOOP.STADT drei Sphären46 definiert, die dafür relevant sind:

// politisch

Ein aktives Einbeziehen der Stadtmacher*innen in die Gestaltung der Stadt ist eine Haltungsfrage von Seiten der Stadt und somit politisch. Eine grundlegende kooperative Haltung, das Festlegen einer gemeinsamen Handlungsgrundlage und die rechtliche Verankerung der Kooperation mittels eines Leitdokuments ist essenziell für die Realisierung dieser. Stadtmacher*innen erhalten dadurch die Legitimation ihrer Praxis und zugleich wird ein rechtlicher Rahmen für die Stadt geschaffen, um neue Formate der Planung zu ermöglichen und Kooperationsinstrumente zu stützen.

// strukturell

Neue Formen des Zusammenarbeitens der Stadt und Zivilgesellschaft gehen mit unkonventionellen Anfragen an die Verwaltung einher. Dafür müssen ausreichend zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen eingeplant und bestehende Strukturen ergänzt und erweitert werden. Die Schaffung eines niedrigschwelligen, dritten Raumes zwischen der Verwaltung und Zivilgesellschaft kann dabei Verwaltungsstrukturen entlasten.

// rechtlich

Für die Legitimation unkonventioneller Anfragen des kooperativen Stadtmachens braucht es ebenfalls passende rechtliche Rahmenbedingungen. Ohne die Anpassung rechtlicher Grundlagen können kooperative Formen der partizipativen Stadtgestaltung nicht realisiert und erprobt werden.

35

KOOP.STADT

Aktionsfelder

Die Instrumente des kooperativen Stadtmachens sind sehr vielschichtig und können in ihrer Komplexität und Verzahnung miteinander in verschiedene Bereiche der Planungsprozesse greifen. Um eine praxisnahe Übersicht zu schaffen und die Anwendung dieser zu kategorisieren, werden in der KOOP.STADT fünf Aktionsfelder definiert47, denen die Projekte untergeordnet sind. Im Rahmen dieser Arbeit werden Projekte vertiefend betrachtet, die in den Aktionsfeldern, auch Spektren genannt, „Offene Planung“ und „Neue Schnittstellen“ angesiedelt sind.

OFFENE PLANUNG

Offene Planungsprozesse schaffen einen frühen Zugang zu bevorstehenden Planungsvorhaben und ermöglichen das Beteiligen und aktive Mitgestalten an diesen Prozessen. Durch die Öffnung dieser Vorhaben entsteht ein Möglichkeitsraum für aktive Stadtmacher*innen sich frühzeitig zu beteiligen und gemeinsam an integrierten und gemeinwohlorientierten Konzepten und Planungen zu arbeiten.48

Stadtmachen-Prozess/ Koproduktive Planung/ StadtteilAkupunktur/ Flächenentwicklungsbeirat

NEUE SCHNITTSTELLEN

Die Einrichtung neuer Schnittstellen zwischen der Stadtverwaltung, Eigentümer*innen und der Zivilgesellschaft ermöglicht neue Formen des Zusammenarbeitens. Durch niedrigschwellige Anlauf- oder Vermittlungsstellen können neue Kooperationen erprobt und gefördert werden.49

Raumbörse/ Netzwerk Baugemeinschaften/ Tiny Rathaus/ Engagement-Büro

36

GEMEINSAM ENTSCHEIDEN

Kooperationen schaffen durch das Auflösen von hierarchischen Strukturen einen Austausch auf Augenhöhe und ermöglichen dadurch das gleichwertige Berücksichtigen der Belange und Interessen beteiligter Akteur*innen in Planungsprozessen.50

Bürgerrat/ Kinder- und Jugendparlament/ Stadtteilforum/ Partizipatives Budget/ Zukunftsrat

RÄUME ÖFFNEN

Ungenutzte Flächen und Räume, die für Stadtmacher*innen unzugänglich erscheinen, können durch die Kombination bestimmter rechtlicher und kooperativer Methoden geöffnet und für gemeinwohlorientierte Nutzungen und Planungen nutzbar gemacht werden.51

Innenstadt-Impulse/ Pioniernutzungen/ Kooperative Konzeptplanung/ Überlassungsvertrag/ Erbbaurecht für Stadtmacher/ Bodenfonds für das Gemeinwohl

TRÄGERMODELLE

Einige Planungsvorhaben bedürfen besondere Formen der Organisations- oder Finanzierungsform zur Vereinfachung bestimmter Prozesse. Ebenso relevant ist die Schaffung robuster Strukturen für eine gute und zukunftsfähige Zusammenarbeit zwischen beteiligten Partner*innen.52

Kooperationsvereinbarungen/ Quartiersmanagement von unten/ Civic-Public-Partnership/ Bürgergenossenschaft/ Dachgenossenschaft/ Ko-Finanzierung

37

OFFENE

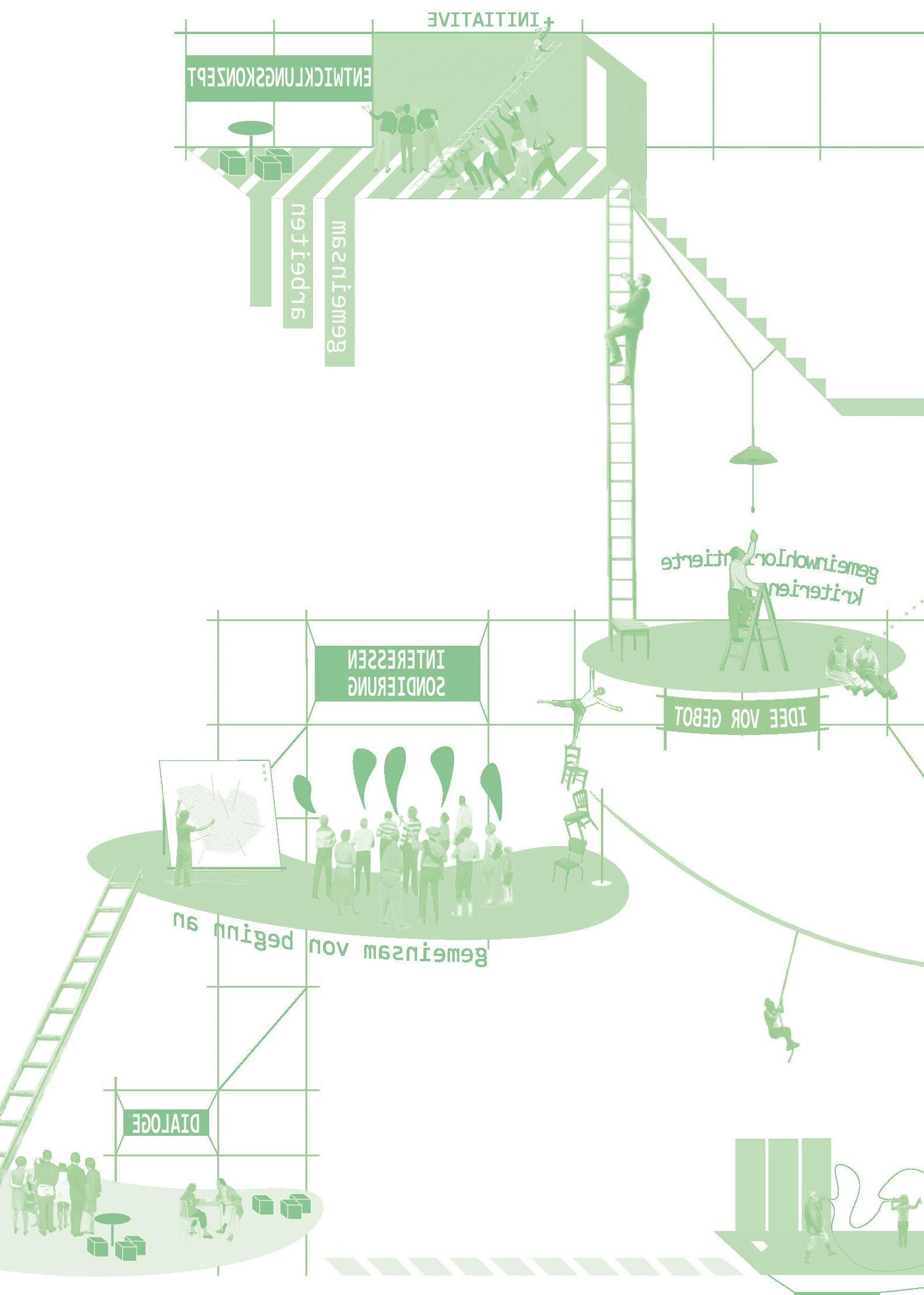

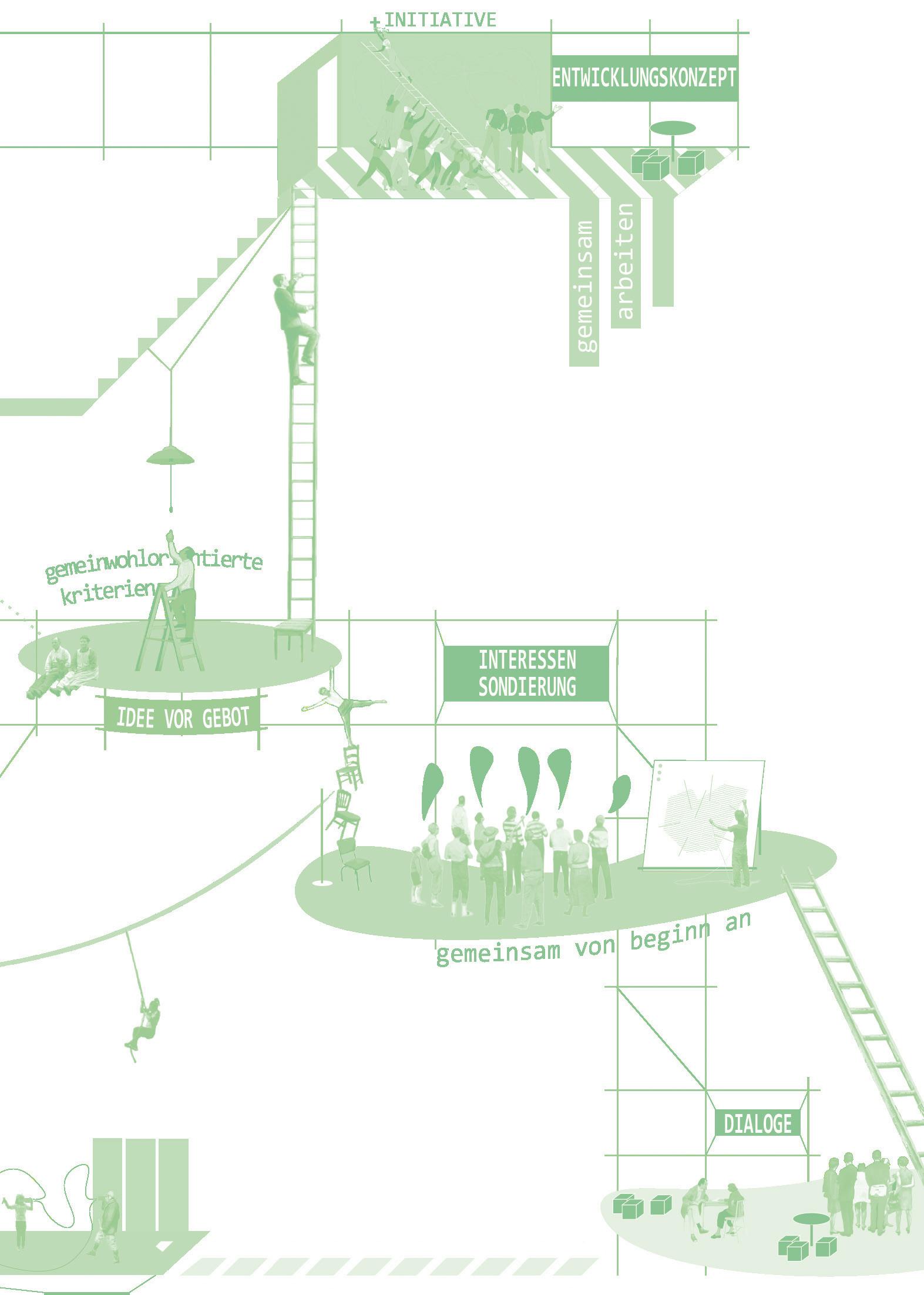

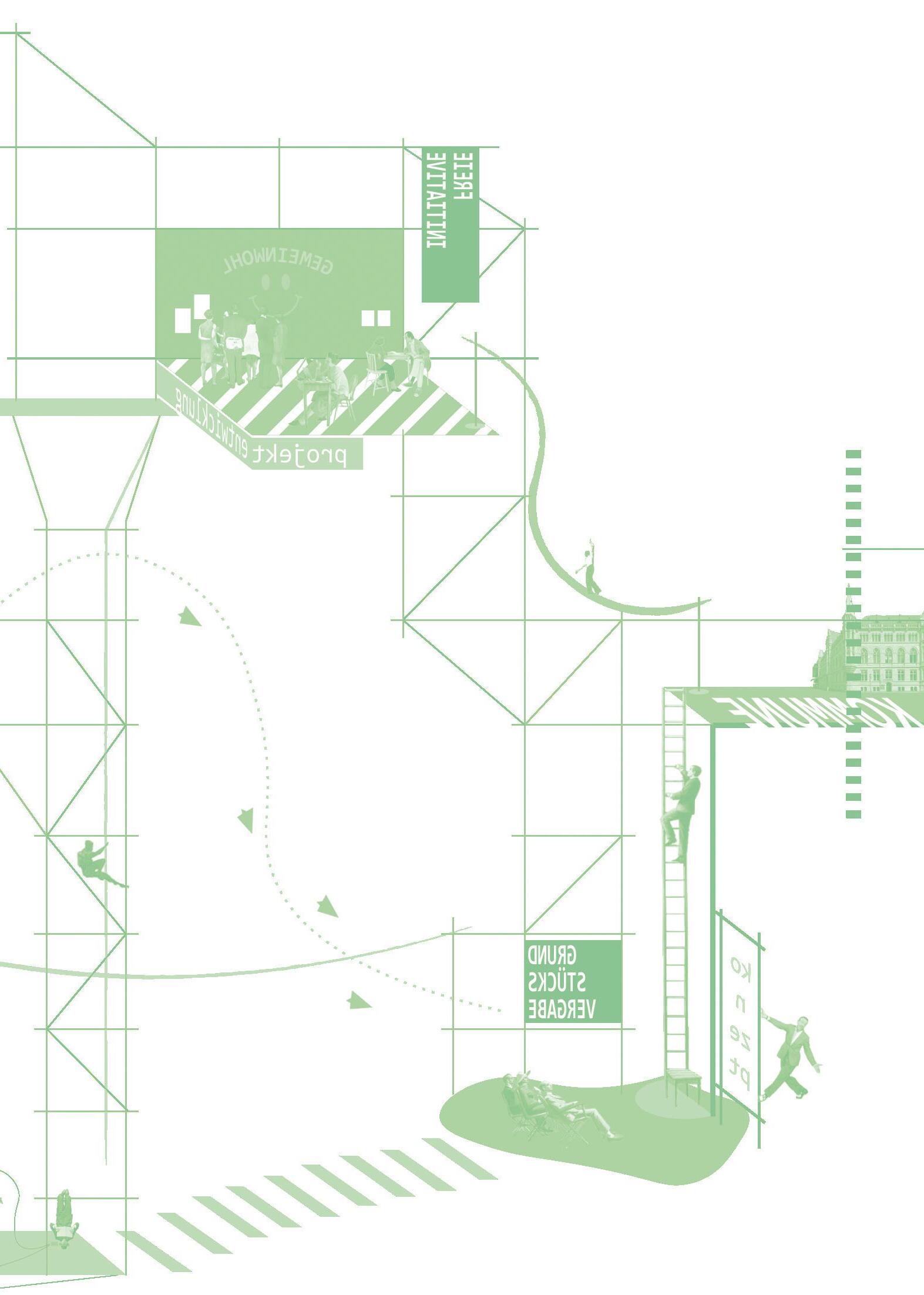

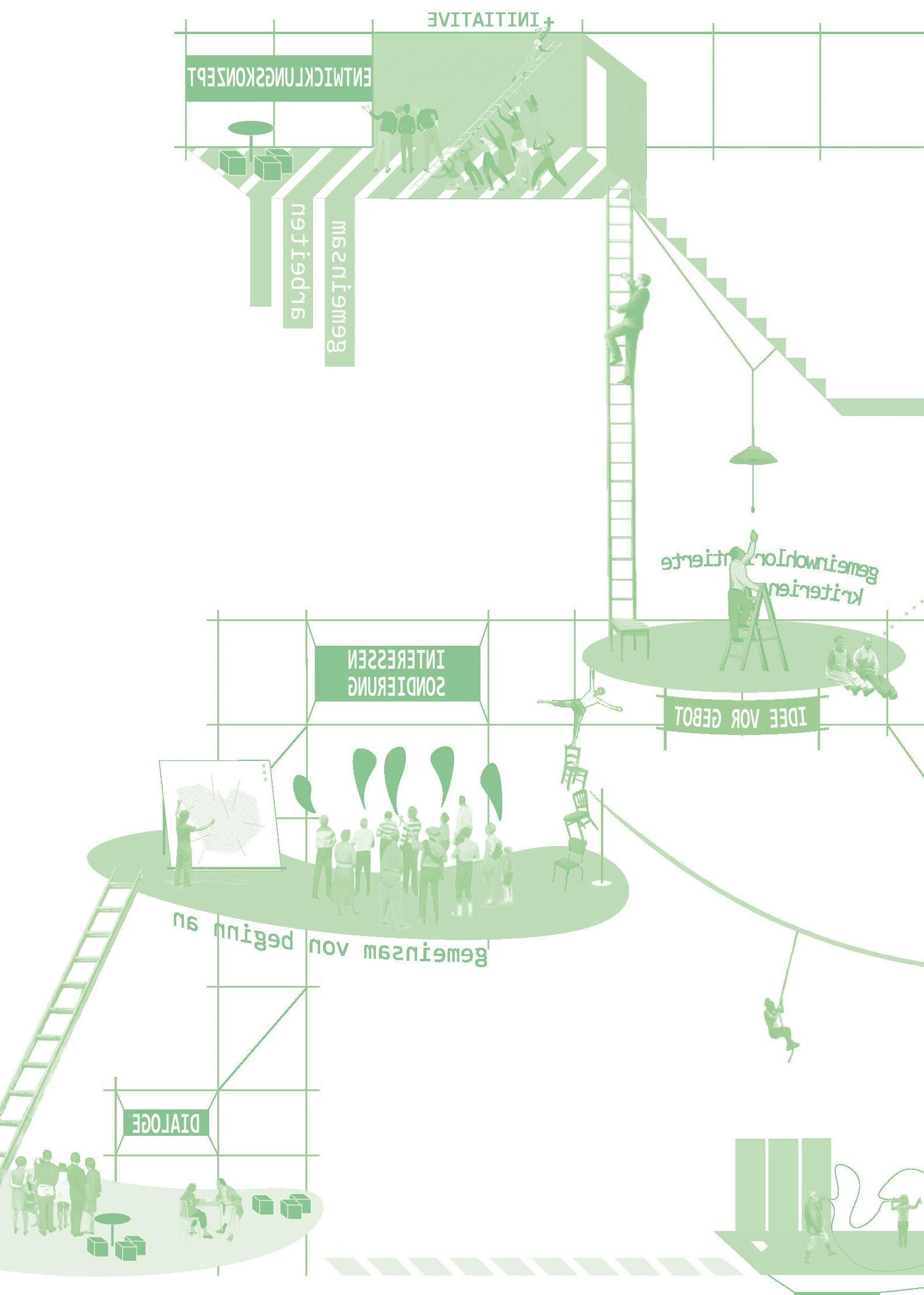

STADTMACHEN-PROZESS

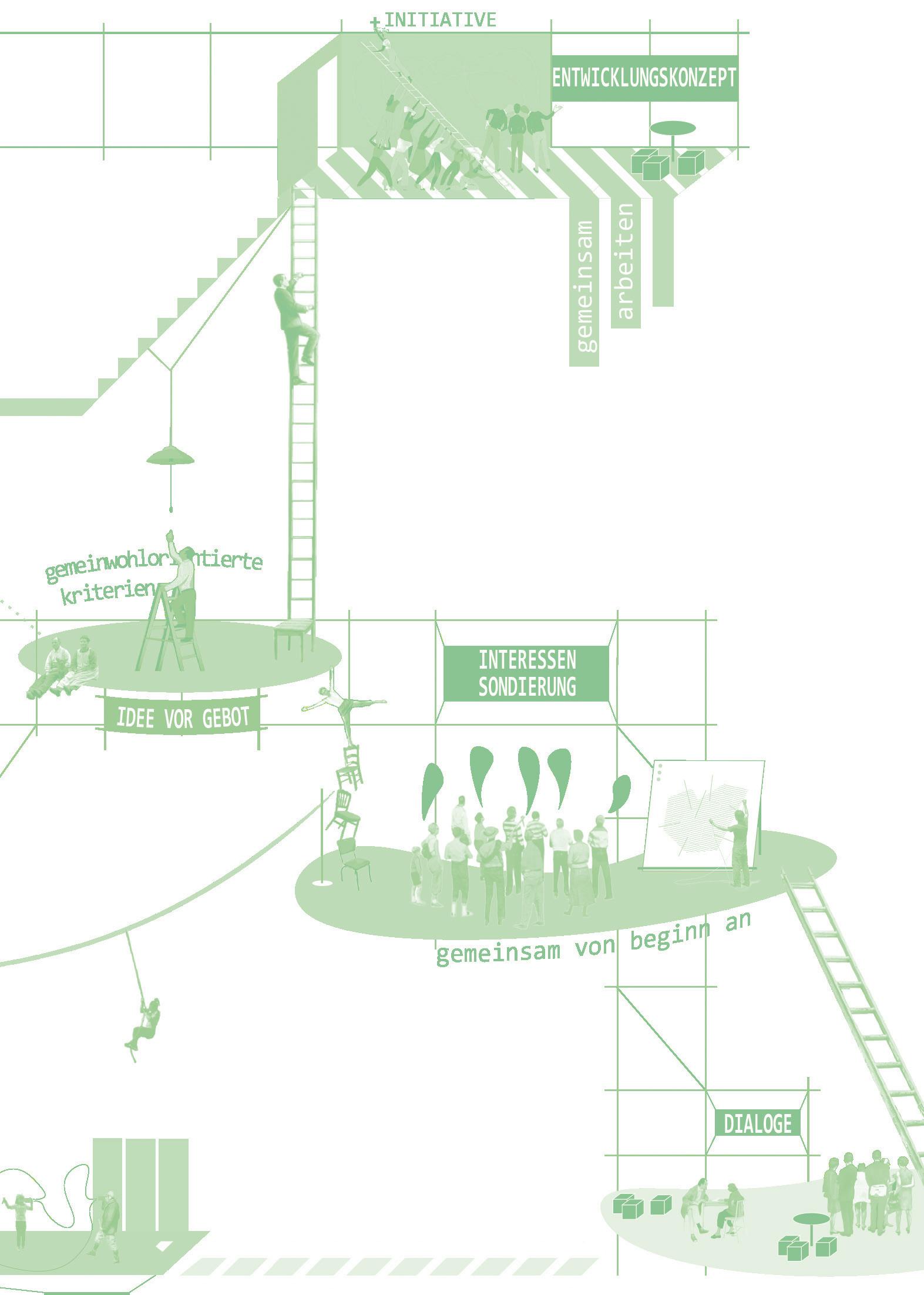

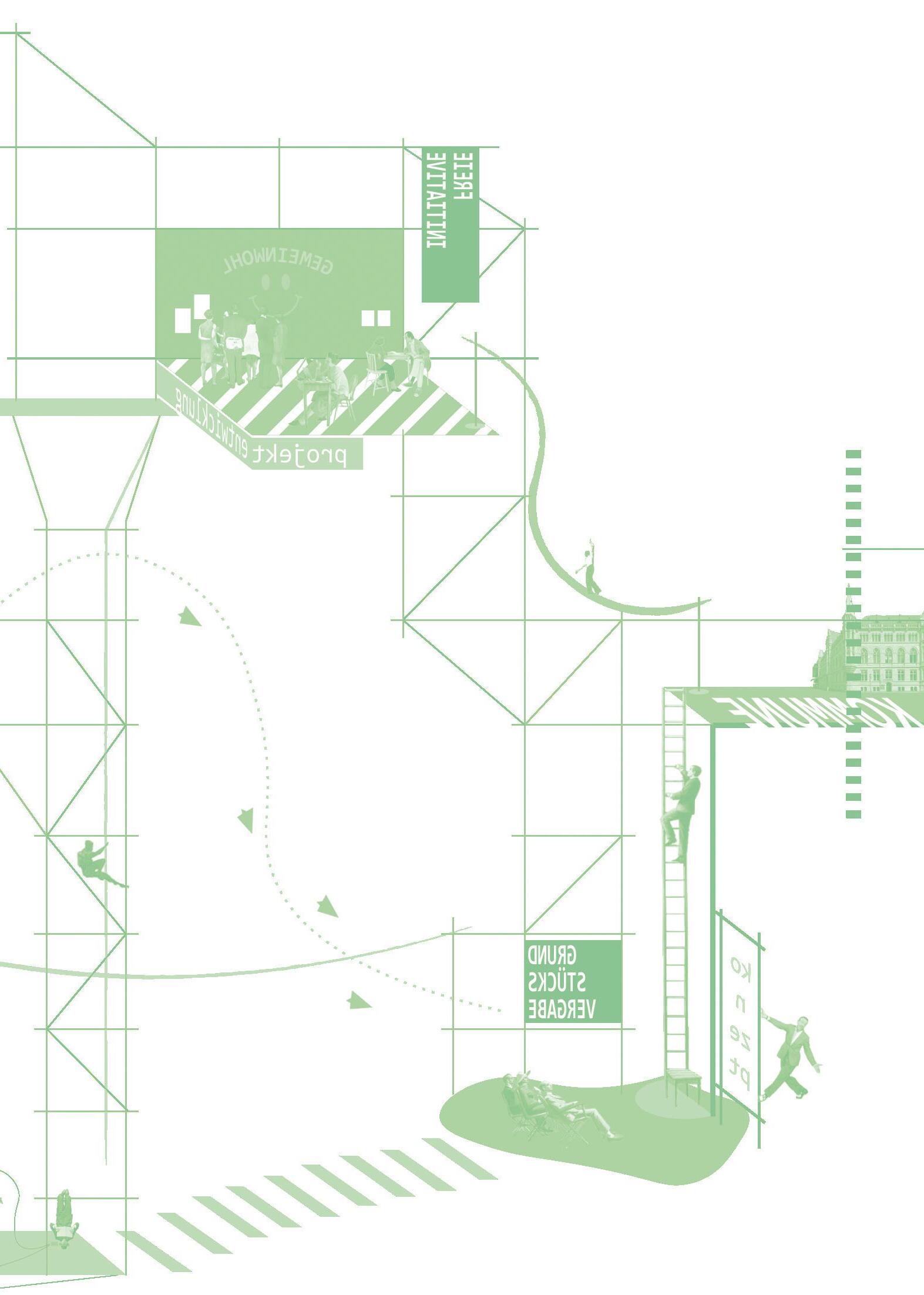

Im Stadtmachen-Prozess arbeiten Kommunen zusammen mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen und Stadtmacher*innen gemeinsam an Planungsvorhaben. Für die Umsetzung dieser ist eine Kombination verschiedener kooperativer Instrumente von besonderer Bedeutung. Der Prozess beginnt damit, dass Planungsvorhaben für die Mitwirkung von beteiligten Akteur*innen geöffnet und zugänglich gemacht werden. Dieser Schritt kann zusammen mit dem Anerkennen von zivilgesellschaftlichen Initiativen als Projektentwickler*innen und eines Vergabeverfahrens nach dem Prinzip der Konzeptvergabe von öffentlichen Grundstücken, die nicht für den Gemeinbedarf genutzt werden, eine sogenannte tragende/obere Struktur der Kooperationsstruktur bilden. Die Ausführung der daraus resultierenden Maßnahmen und Instrumente können ohne die Prozesse der obene Struktur nicht ermöglicht werden. Grundstücke können durch diese Schritte für die Stadtgesellschaft geöffnet und Aufgaben der Konzept- und Projektentwicklung an Initiativen und Gruppen delegiert werden, die sich aktiv und intensiv mit lokalen, gemeinwohlorientierten Themen auseinandersetzen. Die darauffolgenden Maßnahmen können sich zum einen aus der frühzeitigen Beteiligung – also das Ermitteln der Interessen vor der städtebaulichen Qualifizierung – und der gemeinsamen Erarbeitung der besten Idee unter der Berücksichtigung gemeinwohlorientierter Kriterien für das Quartier, die noch vor dem besten Gebot stehen, zusammensetzen. Zum anderen zählen hier auch weitere Instrumente wie eine transparente, dynamische Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und Stadtmacher*innen beim formellen Grundstücksvergabeverfahren und das gemeinsame Arbeiten an Entwicklungskonzepten mit bzw. durch Initativen, die zu Beginn als Projektentwickler*innen anerkannt wurden, dazu. Die Maßnahmen können durch die Anwendung kooperativer Instrumente der koproduktiven Planung, die Bildung von Partnerschaften mit der Stadtgesellschaft, eine frühzeitigen, breiten Beteiligung der Öffentlichkeit und das Ergänzen mit niedrigschwelligen Formaten stärken bzw. realisieren lassen.53

38

PLANUNG

KOPRODUKTIVE PLANUNG

Die koproduktive Planung oder auch das Community-based-Design zielen auf das gemeinsame Planen der Konzept- und Projektentwicklung mit den zukünftigen Nutzer*innen eines Planungsvorhabens ab. Grundlegend für diesen Prozess ist eine frühzeitige, breite Beteiligung interessierter Stadtmacher*innen, die zugleich aktiv Druck bzw. Impulse für die Mitwirkung an öffentlichen Bauvorhaben ausüben und anstoßen können, um die Mitgestaltung mitunter zu forcieren. Für die gemeinsame Planung müssen beteiligte Stadtmacher*innen sich mit den städtebaulichen Rahmenbedingungen, technischen Informationen und der baurechtlicher Genehmigungsfähigkeit auseinandersetzen. Diese bilden die obere Struktur ab und können durch weitere Maßnahmen wie der Wissensvermittlung durch fachliche Expert*innen und eine verständliche Kommunikation der Aufgaben – und der Aufbrechung dieser in Bestandteile – ergänzt werden. Gleichzeitig können das Wissen, die Erfahrungen und insbesondere die lokale Expertise der Stadtmacher*innen in den Planungsprozesse mit einfließen und dabei die Ermittlung und Berücksichtigung der Bedarfe zukünftiger Nutzer*innen ermöglichen. Durch den gemeinsamen Gestaltungsprozess kann so stufenweise die Entscheidungs- und Handlungsmacht übertragen werden. Bedeutsam ist ebenfalls eine stetige, transparente Kommunikation untereinander und die Abflachung hierarchischer Strukturen für einen Austausch auf Augenhöhe. Folglich kann so der Gemeinschaftssinn gestärkt und die Identifikation mit dem Projekt gefördert werden. Das Ziel der koproduktiven Planung ist, die Energie und Erfahrung, das Wissen und die lokale Expertise der Beteiligten in Planungsprozesse einfließen zu lassen und zusammen an integrierten Konzepten und Entwürfen zu arbeiten.54

39

40

41

42

43

STADTTEIL-AKUPUNKTUR

Die Stadtteil-Akupunktur zielt auf ein punktuelles Anwenden von gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen an genau den Orten, wo sie gebraucht werden, ab. Dieser Prozess kann beispielsweise durch einen politischen Beschluss festgelegt werden, um die Strategie der lokalen Stadterneuerung als Interventionsmethode zu verfolgen. Das Arbeiten im Sinne einer Akupunktur braucht eine gezielte Steuerung der Maßnahmen und Prozesse. Insbesondere kurze Abstimmungswege, die mithilfe einer Steuerungsgruppe, bestehend aus Führungspersonen relevanter Fachbereiche der Stadt, dem Quartiersmanagement, aktiven Initiativen und evtl. auch städtebaulichen Baugesellschaften, erarbeitet und umgesetzt werden können. Eine gemeinsame Trägerstruktur kann zudem weitere Prozesse wie das Beantragen von Fördermitteln, die Vergabe von Leistungen und generell die Umsetzung von Projekten vereinfachen. Strategisch wird bei der Stadtteil-Akupunktur die Aktivierung von Selbstheilungskräften eines Quartiers angestrebt. Die Selbstheilungskräfte können durch kleine, wirkungsvolle und insbesondere kurzfristige Veränderungen angestoßen werden und dabei bereits vorhandene lokale Strukturen stärken. Zur Erarbeitung und Realisierung dieser Maßnahmen sind Instrumente wie das Ausarbeiten konkreter Handlungsfelder zusammen mit Stakeholdern und die aktive Einbindung der Stadtgesellschaft in Planungsprozesse relevant. Standardisierte Planungsprozesse können dabei durch die Stadtgesellschaft überprüft und angepasst werden. Gleichzeitig kann dabei die Verantwortungsübernahme durch lokale Akteur*innen stattfinden und diese besser in Prozesse eingebunden werden. Auch hier ist ein stetiger Austausch zwischen der Stadtverwaltung, dem Quartiersmanagement und lokalen Akteur*innen von großer Bedeutung. Die Stadtteil-Akupunktur wirkt lang andauernden Prozessen der Konzeptentwicklung entgegen und strebt eine bedarfsgerechte Entwicklung von Stadtteilen und Quartieren an.55

44

FLÄCHENENTWICKLUNGSBEIRAT

Potenziell nutzbare Flächen werden in Städten immer knapper, was zu einer wachsenden Flächenkonkurrenz führt. Dazu können unterschiedliche Vorstellungen einer Flächenentwicklung weitere Konflikte auslösen deren Entwicklung erschweren. Die Gründung eines Flächenentwicklungsbeirats kann beispielsweise durch die Entscheidung der Kommune oder Gemeinde initiiert werden. Dieser kann als Vertretung aller Parteien, die Berücksichtigung der Interessen überwachen und somit einen konfliktarmen, kollaborativen Entwicklungsprozess ermöglichen. Strategisch gesehen dient der Beirat als Vermittlungsstelle zwischen den Eigentümer*innen, Investor*innen, Stadtmacher*innen und der Stadtverwaltung und kann durch eine externe Moderation oder ein Planungsbüro unterstützt und begleitet werden. Die getroffenen Maßnahmen lassen sich durch die Verknüpfung mehrerer kooperativer Instrumente realisieren: Zum einen kann eine stufenweise Herangehensweise und die Ausarbeitung gemeinsamer Vorstellungen im Dialog angestrebt werden, um die unterschiedlichen Ideen und Haltungen für die Nutzung einer Fläche zu sammeln. Zum anderen ist die Beteiligung aller relevanten Akteur*innen für die Erarbeitung der Interessensvielfalt einer Fläche erforderlich. Wichtig ist bei diesen Prozessen eine konsensorientierte Grundhaltung aller Beteiligten und eine stetige, transparente Kommunikation untereinander. Mithilfe des moderierten Verfahrens kann außerdem ein konsensfähiger Plan erarbeitet und als informelles Kommunikationsinstrument für weitere Entscheidungsprozesse genutzt werden – das Verfahren ist dabei keinem formellen Verfahren der Bauleitung zuzuordnen, sondern nimmt die Funktion der Vermittlung und Beratung an. Die dabei entstehenden Kosten sollten bestenfalls von den Eigentümer*innen selbst getragen werden, denn Stadtmacher*innen investieren bereits ehrenamtlich ihre Zeit in diese Prozesse, wohingegen die restlichen Akteur*innen die Möglichkeit haben, über ihre professionelle Tätigkeit an diesen Verfahren mitzuwirken.56

45

46

47

48

49

SCHNITT

RAUMBÖRSE

Die Suche nach nutzbaren Freiräumen in der Stadt kann für kreative Stadtmacher*innen eine große Herausforderung darstellen. Um dem Bedarf entgegenzukommen und potenziell nutzbare Stadträume sichtbar zu machen, können Städte und Kommunen sich mit freien Initiativen, Vereinen, kreativen Akteur*innen und der Verwaltung zusammenschließen und gemeinsam ein (Frei-)Raumkonzept erarbeiten. In diesem Zuge entstand die Idee eines „Raumagenten“, also einer Raumbörse, welche die Suche nach den nutzbaren (Frei-)Räumen erleichtert und diese in der Stadt sichtbar macht. Die Raumbörse übernimmt dabei die Vermittlungsfunktion zwischen kreativen Akteur*innen, der Verwaltung und den Eigentümer*innen. Für die Planung und Ausarbeitung des Konzepts ist es wichtig, dass die Verwaltung zusammen mit den kreativen Akteur*innen und Stadtmacher*innen koproduktiv und im regelmäßigen Dialog arbeitet und dabei vorhandene Netzwerke und Strukturen berücksichtigt und mit einbezieht. Eine Beteiligung bereits im Anfangsstadium ist essenziell für die Planung. Durch den regelmäßigen Austausch in Form von runden Tischen können zudem aktuelle und konkrete Themen besprochen und Konflikte gemeinsam gelöst werden. In diesen sollten auch verschiedene Bereiche der Verwaltung vertreten sein, um einen transparenten Informationsfluss zwischen den Beteiligten zu schaffen. Die Umsetzung der Raumbörse kann zu Beginn prototypisch erprobt und unter realen Bedingungen durch Testobjekte optimiert werden. Durch die Vermittlerstelle kann zudem Wissen produziert und zentral gesammelt werden, um gleichzeitig eine beratende und unterstützende Anlaufstelle für kreative Stadtmacher*innen zu schaffen. Beispielsweise können durch die Erarbeitung von flexiblen Musterverträgen standardisierte Nutzungsvereinbarungen getroffen werden, um die entstehenden Kooperationen durch verbindliche Rahmenbedingungen festzulegen und Antragstellungen zu vereinfachen. Eine Raumbörse bringt das Potenzial mit sich, die freie Kunst- und Kulturszene zu stärken und die Arbeit von Vereinen, freien Initiativen und Kollektiven zu fördern. Zusätzlich kann dabei zivilgesellschaftliches Engagement angeregt und gefördert werden.57

50

STELLEN

NETZWERK BAUGEMEINSCHAFTEN

Immer mehr Menschen suchen nach neuen Alternativen für gemeinschaftliche Wohnformen in urbanen Räumen. Baugemeinschaften bieten dabei eine Möglichkeit, Wohneigentum selbst zu nutzen und bezahlbaren Wohnraum (in Städten) zu schaffen. Als relevante Akteur*innen für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung bieten Baugemeinschaften unter anderem besondere Lösungen für schwer zu vermarktende Grundstücke, sodass sie die Vielfalt von Nachbarschaften fördern und diese dadurch gleichzeitig stärken. Städte und Kommunen können diese Wohnformen fördern und unterstützen, indem sie kollektive Baugemeinschaften durch die Initiierung einer Kontaktbörse sichtbar machen und damit die Wichtigkeit dieser hervorheben. Auch die Berücksichtigung bei der städtischen Wohnungsflächenvergabe, nach dem Prinzip eines Konzeptvergabeverfahrens, ist für die Unterstützung dieser Wohnform wichtig. Das Sichtbarmachen von Baugemeinschaften lässt sich durch die Stärkung des Wiedererkennungswertes und den Aufbau einer festen Community fördern, weshalb dieser Prozess auch auf die Mitwirkung von Mitgliedern von bereits bestehenden Baugemeinschaften und interessierten Personen angewiesen ist. Dieser Schritt kann zudem durch das Organisieren von Inputvorträgen, diskursiven Austauschformaten und Vernetzungstreffen ergänzt werden. Über solch eine Kontaktbörse, die analog und digital aufgebaut sein kann, wird die Nachfrage von potenziellen Bauherr*innen zentral gebündelt und zugänglich gemacht. Die Verwaltung kann dabei eine feste, kommunale Koordinierungs- und Anlaufstelle einrichten und zugleich interessierten Personen, durch die Bereitstellung einer Informationsdatenbank, unterstützend und beratend zu Inhalten der finanziellen und rechtlichen Fördermöglichkeiten zur Seite stehen. Auch in diesem Prozess ist ein transparenter Informationsfluss, mit regelmäßig aktualisierten Informationen von großer Bedeutung. Durch die Förderung von Baugemeinschaften können Menschen dazu befähigt werden, eigenständig an der Gestaltung der Stadt und ihrer Nachbarschaft mitzuwirken.58

51

52

53

54

55

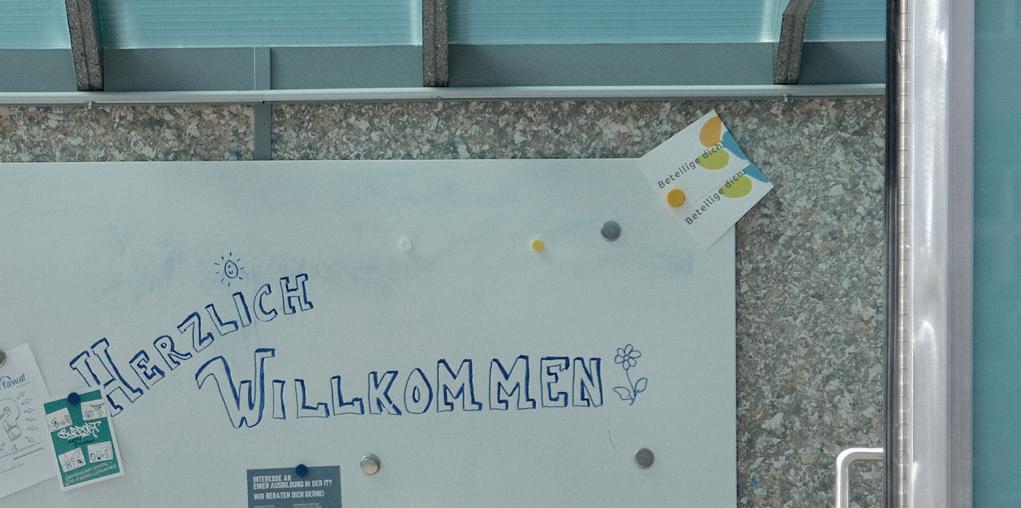

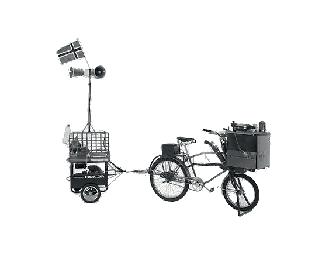

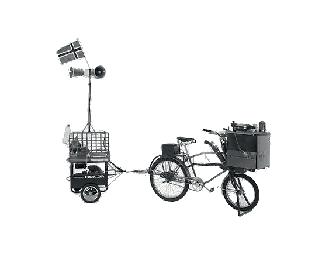

TINY RATHAUS

Das Tiny Rathaus ist eine mobile Version des Rathauses in der Stadt und bildet einen dritten, niedrigschwelligen Raum zwischen der Verwaltung und der Stadtgesellschaft. Die ersten Impulse für die Idee des mobilen Rathauses wurden von kreativen Akteur*innen geliefert. Gestützt wurden diese durch einen bereits im Vorhinein beschlossenen Ratsbeschlusses, der eine Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft durch die Bildung des Referats „Kreative Stadt“ vorsieht. Ziel des Tiny Rathauses ist, die Herausforderungen der Stadtentwicklung gemeinsam mit Stadtmacher*innen anzugehen und auf Augenhöhe zu agieren. Die bürgernahe Anlaufstelle kann bestenfalls für Verwaltungsabläufe entlastend wirken. Mithilfe von Fördermöglichkeiten durch die Stadt können die Kosten für die Entwicklung des Konzepts und der Bau eines Protoyps zunächst gedeckt werden. Für die Umsetzung ist – neben der gemeinsamung Planung des mobilen Rathauses mit relevanten Akteur*innen im Anfangsstadium – insbesondere eine erste interne Konzeptentwicklung durch ein ko-kreatives Verfahren innerhalb der Verwaltung notwendig, um anschließend die Verwaltungsabläufe im Rahmen einer Testwoche unter realen Bedingungen zu prüfen und zu optimieren. In diesem Rahmen wird auch die Annahme von Seiten der Stadtbewohner*innen getestet und ein Raum für Feedback, Kritik und Wünsche geschaffen. Begleitend stattfindende Veranstaltungen mit fachlichen Expert*innen können einen Wissenstransfer anregen. Das mobile Rathaus dient als Testlabor im öffentlichen Raum und kann als permanenter Probe- und Umsetzungsraum zum Beispiel für frühzeitige Beteiligungen, zur Vernetzung oder für die Vorstellung innovativer Projekte genutzt werden. Kennzeichnend dabei sind der dezentrale Bürgerkontakt und der Austausch auf Augenhöhe. Mit dem Tiny Rathaus können gemeinsam mit der Stadtgesellschaft neue Methoden und Lösungen für komplexe Herausforderungen der Stadtentwicklung erforscht werden, indem Bürger*innen die Möglichkeit erhalten, in offenen Gesprächen kreative Impulse zu liefern oder Kritik zu äußern.59

56

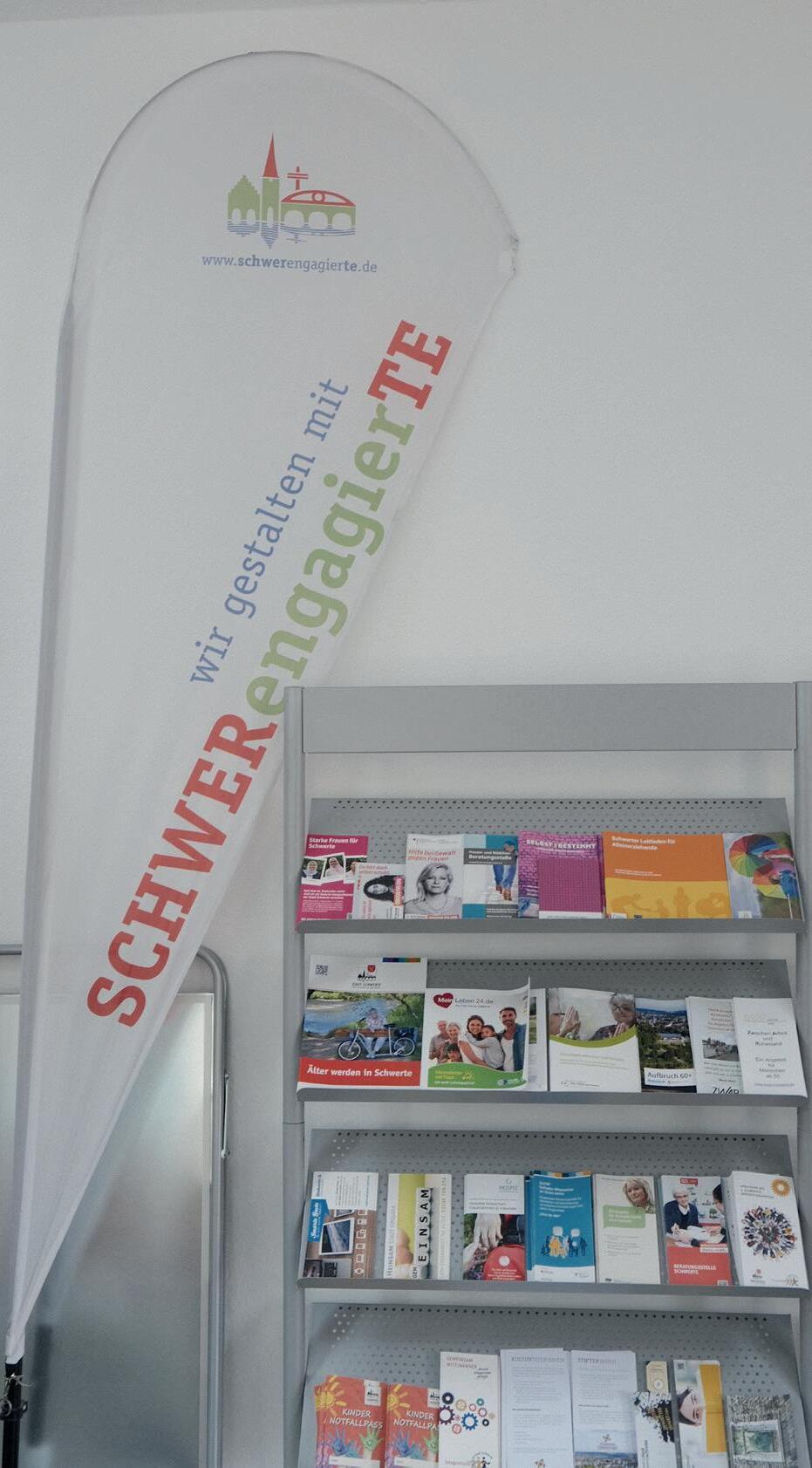

ENGAGEMENT-BÜRO/MITMACHBÜRO

Die Einrichtung eines MitMachBüros kann das Engagement und die Beteiligung einer Stadtgesellschaft für integrierte Planungsprozesse und die Mitwirkung an der Gestaltung einer Stadt fördern, wodurch die lokale Demokratie und Teilhabe gestärkt wird. Dies geschieht durch ein neues Zusammenspiel von kommunalpolitischen Entscheidungsfindungen, Bürgerbeteiligungen, bürgerschaftlichem Engagement und Verwaltungshandeln. Mithilfe der Unterstützung aus dem Förderprogramm „Engagierte Stadt“ können Politik, Verwaltung, Wirtschaftsakteur*innen und die Stadtgesellschaft gemeinsam eine neue Leitlinie für die Förderung des Engagements in einer Stadt erarbeiten. Aus diesem geht die Einrichtung einer offiziellen zentralen Anlaufstelle hervor, die mittels Ratsbeschluss umgesetzt werden und die Mitwirkung an der Stadtgestaltung fördern kann. Die Anlaufstelle sollte zentral liegen, um als Vermittlungsstelle zwischen der Verwaltung und Stadtgesellschaft agieren zu können. Sie übernimmt somit eine Scharnierfunktion zwischen den Beteiligten des öffentlichen Dienstes und der Zivilgesellschaft. Durch die direkte Andockung an die Verwaltung können zudem kurze Abstimmungswege geschaffen werden, die einen transparenten Informationsfluss ermöglichen. Das Büro bietet einen niedrigschwelligen Zugang zu den Themen Beteiligung und Stadtmachen. Mithilfe von Fördermitteln, die durch die Stadtverwaltung und weiteren Förderprogrammen bereitgestellt werden, können Beteiligungsprozesse gefördert, Konzeptentwicklungen oder Fördermittelakquisen unterstützt und kreative Akteur*innen gezielt an die zuständigen Fachbereiche der Verwaltung vermittelt werden. Gleichzeitig bietet der Raum eine Präsentationsfläche für kommunale Planungsvorhaben der Stadt und kann diese analog und digital mit der Stadtgesellschaft kommunizieren. Die Zentralität ist insbesondere für die Sichtbarkeit und Präsenz des Büros relevant und schafft einen Raum für Vernetzung, Austausch, Weiterbildungen und weitere Diskursformate.60

57

58

59

60

61

CASE STU

62

DIES

63

Tiny Rathaus

64

65

CASE-STUDIES

Tiny Rathaus

Das Tiny Rathaus ist ein Rathaus auf Rädern und schafft einen mobilen Raum zwischen der Verwaltung und der Kieler Stadtgesellschaft. Es öffnet einen Raum für Vernetzung und Dialoge, schafft eine Präsentationsfläche für innovative Projekte, aber auch einen Raum, in dem neue Dinge ausprobiert, mit neuen Formaten experimentiert und voneinander gelernt werden kann. Eine bürgernahe Stadtverwaltung bekommt durch das Tiny Rathaus eine ganz neue Bedeutung, denn: Das Tiny Rathaus ist mobil, es besucht zwischen Juni und Oktober mehrere Standorte in Kiel und sorgt somit für einen dezentralen Bürgerkontakt. Nicht die Stadtgesellschaft geht in das Rathaus, sondern das Rathaus rollt zu der Stadtgesellschaft und ist durch den umfunktionierten, türkisfarbenen Bauwagen sichtbar und präsent. Entwickelt wurde das Konzept des Tiny Rathauses durch das Kreativzentrum

Anscharcampus - aus welchem auch die ersten Impulse dazu angestoßen wurden - der Landeshauptstadt Kiel, dem Referat Kreative Stadt, der Stabsstelle Digitalisierung und der Koordinierungsstelle für Bürger*innenbeteiligung.

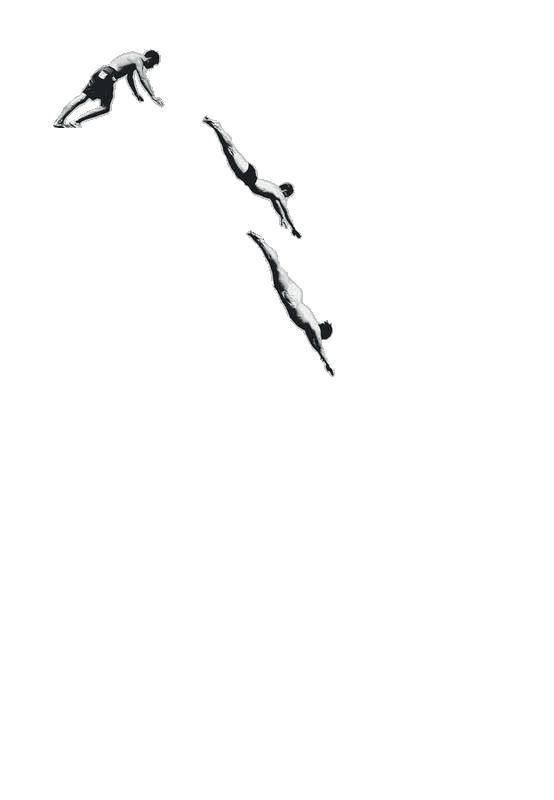

Zum Zeitpunkt eines Besuches vor Ort stand das Tiny Rathaus auf dem Rathausplatz und war, wie dem Bild zu entnehmen ist, vor dem eigentlichen Rathausgebäude. An dem Tag wurde der mobile Raum von mehreren Akteur*innen bespielt: Vor Ort waren Ansprechpersonen der Fortbildungsakademie der Wirtschaft und zu einem späteren Zeitpunkt gab es eine Bürger*innensprechstunde mit einer Landtagsabgeordneten auf dem öffentlichen Platz. Das Tiny Rathaus bietet den Raum für verschiedene Zwecke an und kann mittels freier Bewerbungen gebucht werden. Der Raum kann darüber hinaus als Bühne funktionieren, um Projekte, Vorhaben und Innovationen vorzustellen, als Werkstatt umgenutzt werden, in der Workshops, Aktionen und Beteiligungen durchgeführt werden, oder sich in eine ruhige Stube umwandeln, in dem Gespräche und Dialoge stattfinden können.

66

In einem ersten Prozessdiagramm des Tiny Rathauses, welches auf den vorherigen Seiten dargestellt ist, wurden mittels der Recherchen aus der Publikation KOOP.STADT Prozessschritte erarbeitet, aus der bereits eine obere Struktur ermittelt wurde. Die definierten konkreten Maßnahmen und die darauf aufbauenden kooperativen Instrumente, die für die Umsetzung dieser relevant sind, wurden im nächsten Schritt durch ein Gespräch mit der Initiatorin des Tiny Rathauses und der Community Managerin überprüft und ergänzt. Des Weiteren ist im Anschluss auf das aktualisierte Prozessdiagramm eine collagierte Darstellung des darauf aufbauenden Kooperationsgerüsts zu finden, welches als weiteres Instrument dazu dienen soll, Kooperationsprozesse und ihre Eigenschaften sichtbar und zugänglicher zu machen. Für die Untersuchung der Diagramme und das Gerüst wurden folgende Themen behandelt: Die Ermittlung von Informationen zu den „Gerüstbauenden bzw. -tragenden“, elementaren Komponenten der Kooperation, ohne welche die Kooperation nicht gelingen würde, neuralgische Punkte, die die Ausbaufähigkeit von einzelnen Instrumenten darstellen und weitere Eigenschaften zu Prozessschritten, die beispielsweise in ihrer Ausarbeitung auf Widerstand gestoßen sind und Irritationen während der Prozessschritte ausgelöst haben.

Zunächst ist dem Prozessdiagramm eine zeitliche Ebene zu entnehmen, die eine direkte Abfolge von Prozessschritten mittels größerer Pfeile darstellt. Ergänzend dazu führen schmalere Pfeile auf die Prozessschritte, die aus der direkten Abfolge resultieren, die zwar bewusst angestrebt wurden, jedoch vielmehr Eigenschaften abbilden. Durch das Gespräch mit der Initiatorin und der Community Managerin hat sich herausgestellt, dass das zuvor erarbeitete Prozessdiagramm nur die ersten beiden Phasen des Tiny Rathauses abbildet, da dieser Stand zum Zeitpunkt der Auslobung durch die KOOP.STADT erfasst wurde. In der ersten Phase wurde die Idee des Tiny Rathauses der Politik und Verwaltung vorgestellt und mittels einer internen Testwoche innerhalb der Verwaltung erprobt, die zweite Phase umfasst eine weitere Testwoche, die unter realen Bedingungen stattgefunden hat und der Optimierung von Abläufen diente. Anknüpfend an diese fand im vergangenen Jahr die dritte

68

Phase statt, in der das Projekt entwickelt und das Tiny Rathaus durch einen Prototypen umgesetzt wurde. Diese wurden den kooperativen Instrumenten des Prozesses hinzugefügt. Der Prototyp galt dabei als Testfläche für die Themen der Beteiligung und Stadtinnovation. Anschließend wurde mittels eines Open Calls ein Bewerbungsverfahren eingeleitet, in dem sich die Verwaltung mit diversen Beteiligungsformaten bewerben und neue Formate austesten konnte. Die Ergebnisse wurden mit dem dabei gesammelten Wissen in einem Handbuch zusammengefasst und dokumentiert. Des Weiteren lässt sich zu den Impulsgebenden ergänzen, dass die Initiatorin des Projekts sich zwar als Stadtmacherin sieht, jedoch auch gleichzeitig eine professionelle Tätigkeit im Kreativzentrum Anscharcampus ausübt und in diesem Rahmen den Impuls und die Initiative zum Tiny Rathaus angestoßen hat. Die ersten Impulse basieren dabei auf die eigene Praxis und Erfahrung, die in den Projekten „VekselWirk“ und durch die Teilnahme am „Creative Bureaucracy Festival“ gesammelt wurden. Das Projekt „VekselWirk“ beschäftigt sich dabei mit der Sichtbarkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft über die dänische und deutsche Grenze hinweg und hat an dem Aufbau eines Netzwerks und der Umsetzung von Co-Creation-Aktivitäten gearbeitet; das „Creative Bureaucracy Festival“ hingegen zeichnet außergewöhnliche, herausstechende Innovationen im öffentlichen Sektor aus und richtet sich an Mitarbeiter*innen des öffentlichen Dienstes, die die Experimentierfreude und den Tatendrang für mehr Gemeinwohl fördern und sich dafür einsetzen. Die Stadtmacherin und Akteurin des Kreativzentrums erkannte das Potenzial in diesen Projekten und griff diese emergenten Impulse und Ideen auf. Für die obere Struktur lässt sich ergänzen, dass der Ratsbeschluss für die Bildung des Referats „Kreative Stadt“ zuvor schon beschlossen wurde und die Impulsgeberin an diesen anknüpfen und für das Projekt aneignen konnte. Die Grundidee zum Tiny Rathaus konnte nur deshalb weiterentwickelt werden, weil die Politik zuvor eine Förderung des Kreativsektors beschlossen hatte und diesen aktiv unterstützt hat. Dasselbe gilt auch für die Förderungsstrukturen, die sich aus dem Referat Kreative Stadt ergeben haben und an welche direkt angeknüpft werden konnte. Unter dem Titel KreativKiel unterstützt

69

das Referat Kreative Stadt zudem kreative Akteur*innen und fördert die Umsetzung einer kreativen Bürokratie, welche ideale Bedingungen für die Entwicklung und Realisierung des Tiny Rathauses anbot und den Prozess dadurch vereinfachte. Für die obere Struktur und die Zusammenarbeit der Akteur*innen aus Verwaltung und Kreativzentrum ist im Allgemeinen zu betonen, dass die wichtigen Entscheidungen für das Projekt immer gemeinsam getroffen wurden und die Verantwortung in diesen Prozessen untereinander aufgeteilt wird. Weiterhin ist den strategischen Maßnahmen hinzuzufügen, dass es, wie bereits zu Beginn beschrieben, während der ersten Phase und der Konzeptentwicklung durch ein ko-kreatives Verfahren innerhalb der Verwaltung eine interne Testphase gab, in dem diese erprobt und verbessert werden konnte. Die Testphasen sind generell von großer Bedeutung für die Erarbeitung des Tiny Rathauses, da die strukturellen Abläufe anpassend an Verwaltungsstrukturen funktionieren müssen, um die Verwaltungsabläufe nicht zu belasten und die Andockung an diese zu optimieren. Zuletzt wurden die kooperativen Instrumente durch das Community Management, einer Prozessmoderation innerhalb der internen Strukturen und der Koproduktion mit den beteiligten Partner*innen, welche durch einen wöchentlichen Jour-Fixe Termin ausgeübt wird, ergänzt. Die Community Managerin ist auch Mitarbeiterin des Kreativzentrums und mit ihrer Tätigkeit essenziell für die Kommunikation unter allen Beteiligten und Akteur*innen, die das Tiny Rathaus buchen. Die Organisation von Programmen und Abläufen zählen ebenfalls zu ihren Aufgabenbereichen.