Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers l'ensemble des intervenants de l'atelier Architecture Villes et Territoires en Transition. La pluralité des spécialités présentes parmi les intervenants a apporté une grande richesse aux échanges. Leur accompagnement transdisciplinaire a été déterminant dans l'élaboration d'une problématique pertinente, en réponse aux enjeux environnementaux majeurs, dans le contexte de ma formation en vue de l'obtention du diplôme d'architecte.

J'exprime ma gratitude envers François HANOT, la municipalité de Sélestat, Rémy BECKRICH, et Albany International pour le temps qu'ils ont généreusement consacré et les informations qu'ils ont aimablement partagées. Ces interactions ont grandement contribué à enrichir ce travail. Les données recueillies m'ont permis de saisir les enjeux représentés par la friche pour la ville et ont conforté ma démarche de projet.

Je souhaite remercier chaleureusement mon directeur d'études, Volker ZIEGLER, pour sa disponibilité inébranlable. Je lui suis reconnaissante d'avoir prêté une oreille attentive, malgré les difficultés que j’ai rencontrées au cours de cette période d'accompagnement. Sa sensibilité et la pertinence de ses conseils ont su raviver mon énergie et mes intentions architecturales dans mon projet de fin d'études.

Je tiens également à exprimer ma gratitude envers ma codirectrice d'études, Anne JAUREGUIBBERY, pour sa vivacité et son accompagnement qui ont permis de stimuler mes recherches et de faire progresser ce projet. La clarté de son regard a permis d'améliorer significativement la restitution du rendu intermédiaire.

Un grand merci également à Julie PESCHARD pour son accompagnement dans notre intégration aux ateliers de PFE (Projet de Fin d'Études) et pour son investissement dans la formation professionnelle continue. Sa rigueur et son énergie ont contribué à définir un cadre pertinent au sein de la formation, nous permettant par la suite de développer une pratique qui nous correspond.

Mes remerciements vont aussi à mes proches, pour leur relecture et leur soutien tout au long de l'élaboration de ce projet de fin d'études. Je souhaite exprimer une gratitude toute particulière envers Maud CRONIMUND, Juan COLARD, Léana BEYREUTHER, Wilfried FANTODJI, Hélène MESSMER, Catherine KAUFFMANN, Firat KAYA et Dominique DIEFFENBACHER, qui ont été présents durant ces quatre longues années de formation. Leur soutien indéfectible m'a été d'une grande aide. Je les invite à me suivre pour la dernière aventure lors de l'année d'Habilitation à la Maîtrise d'Œuvre en son Nom Propre, à laquelle je souhaite m’inscrire en décembre 2023.

8

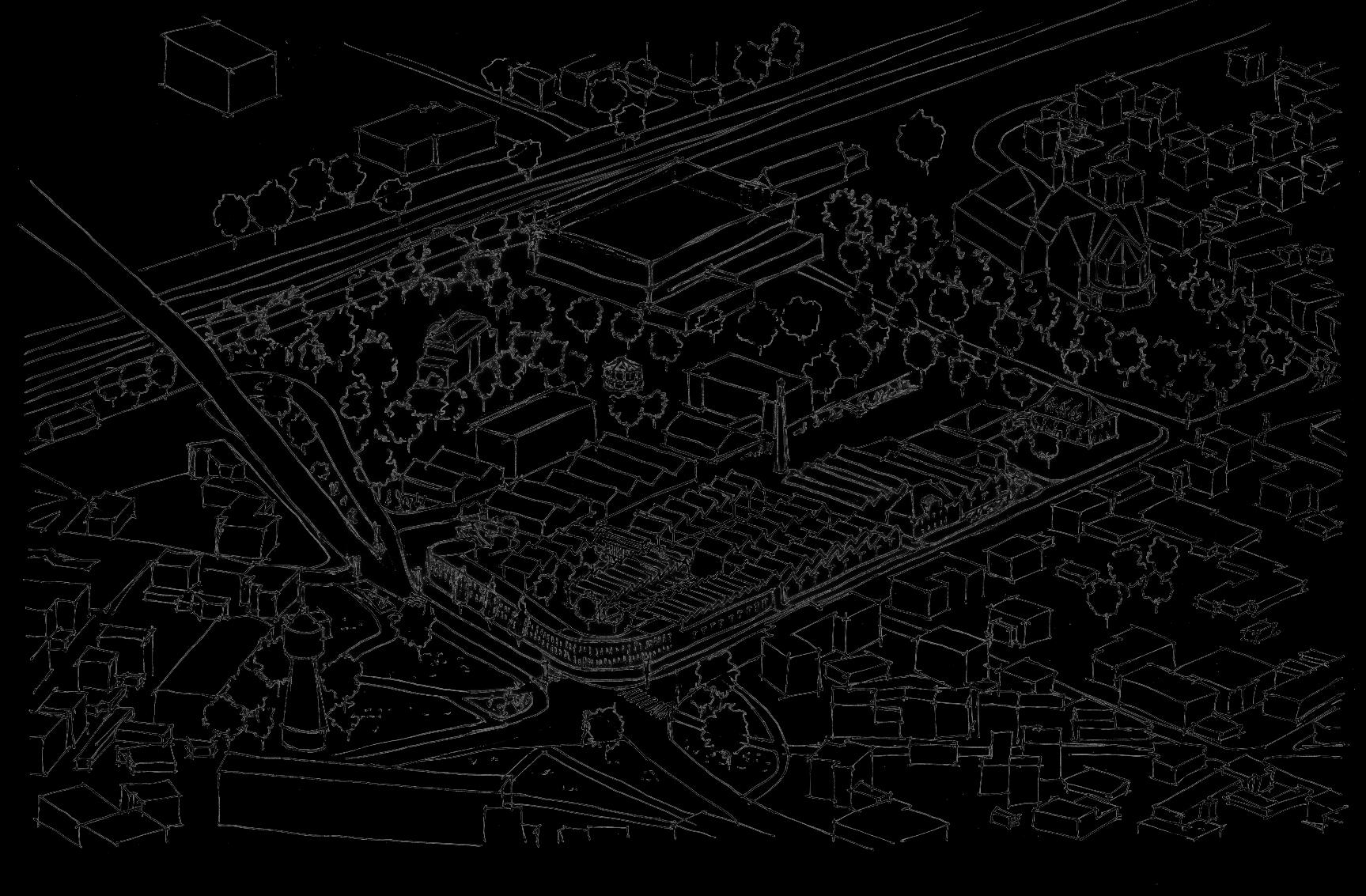

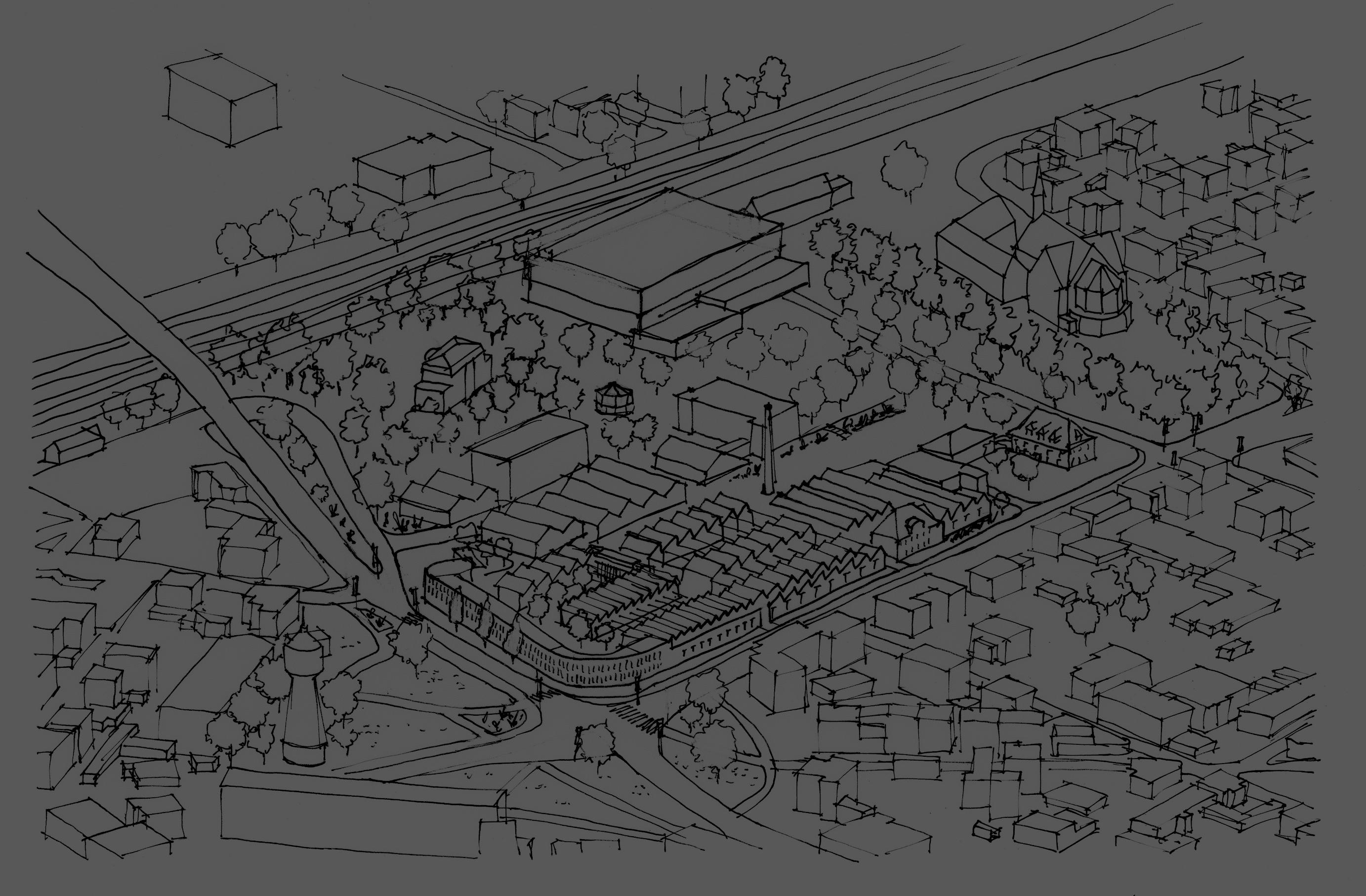

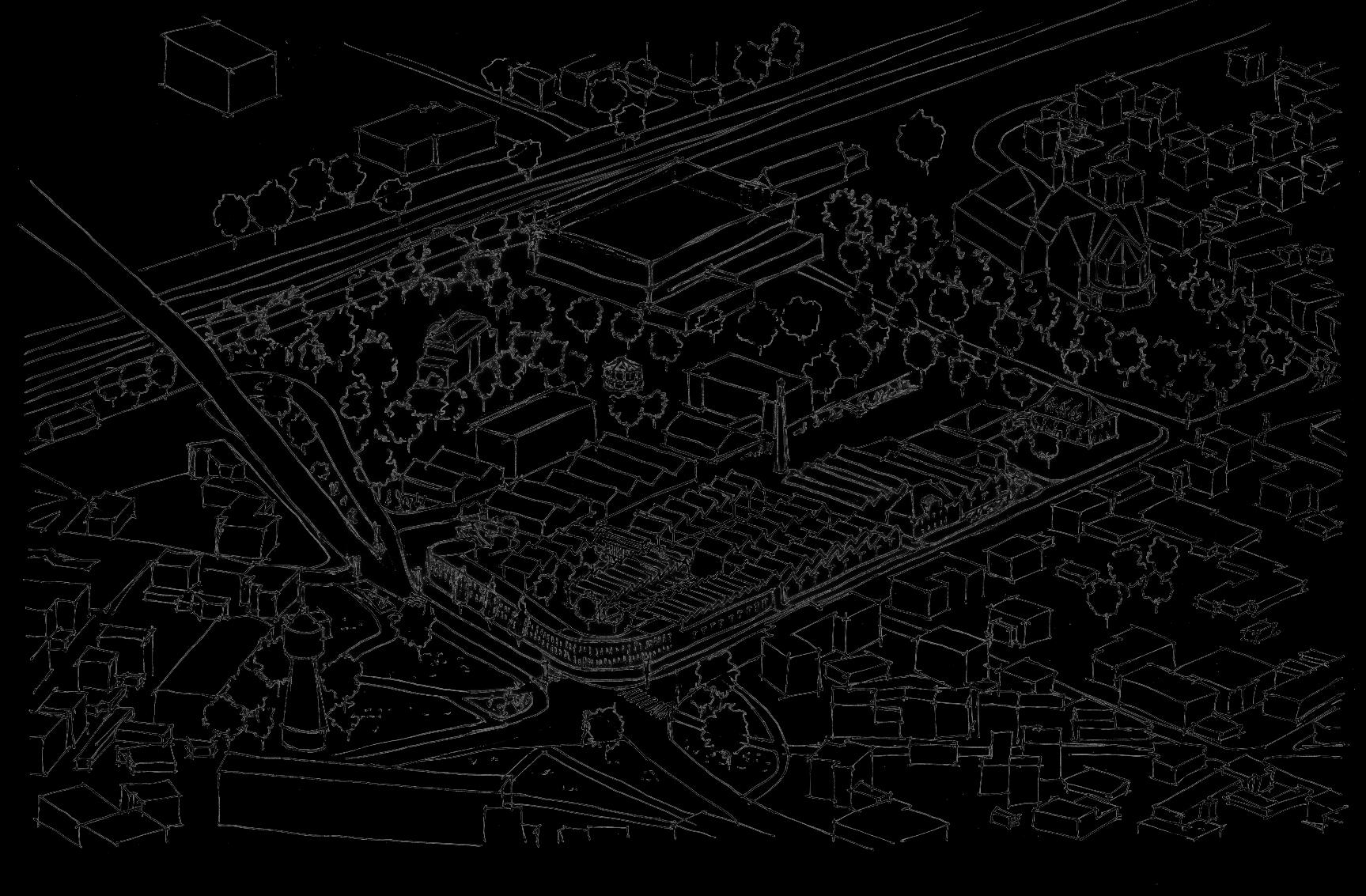

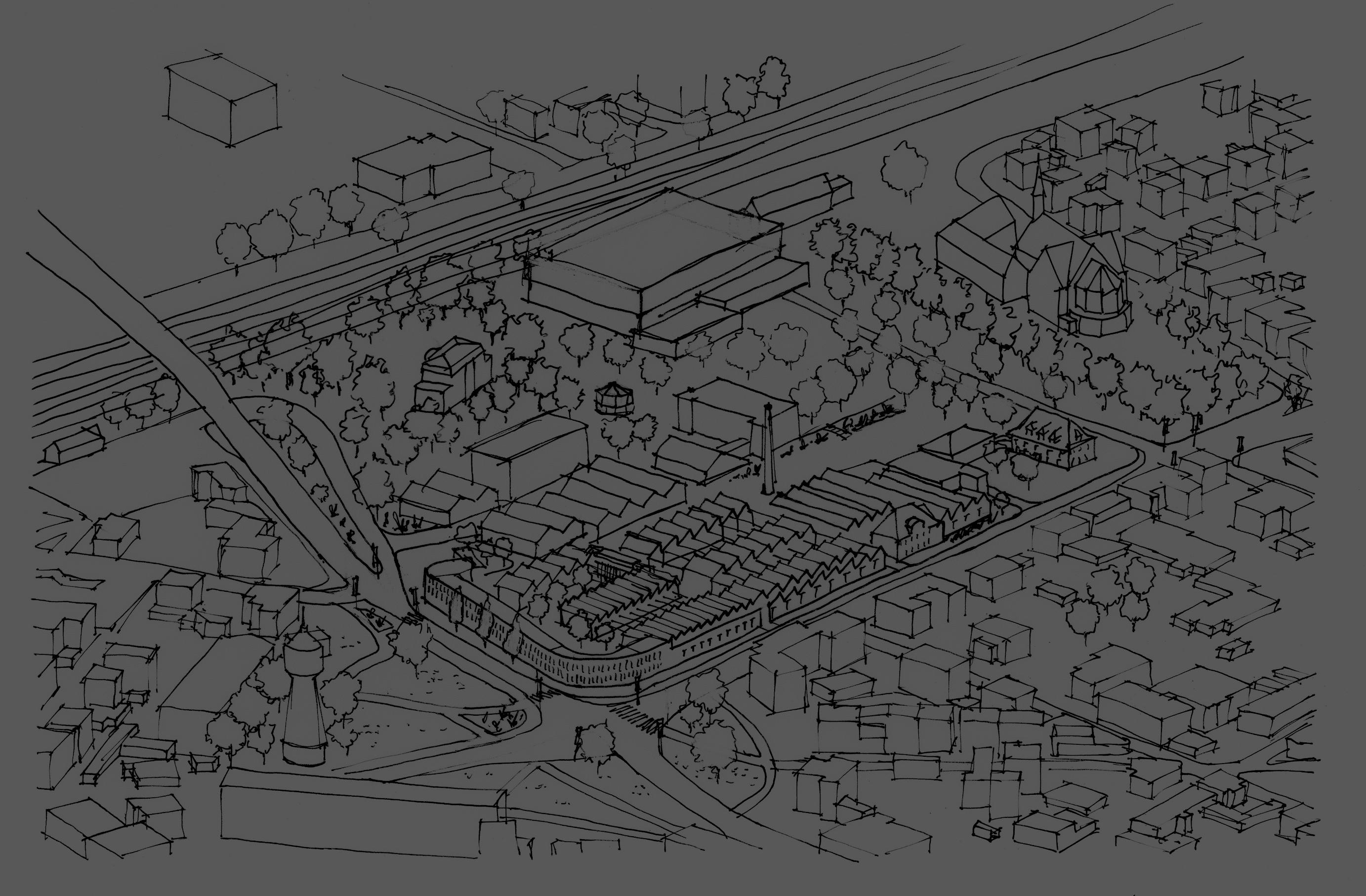

Une Friche à proximité de la Gare et du Centre Historique

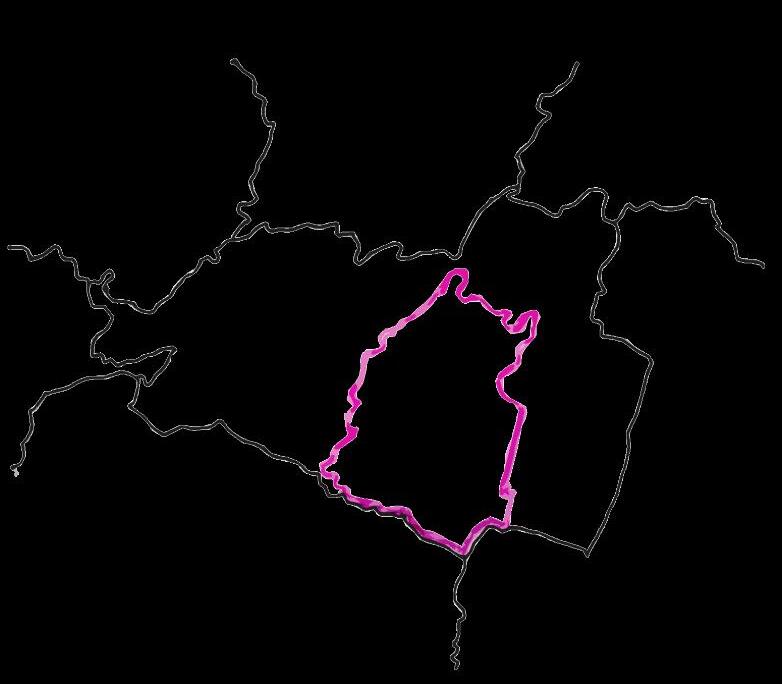

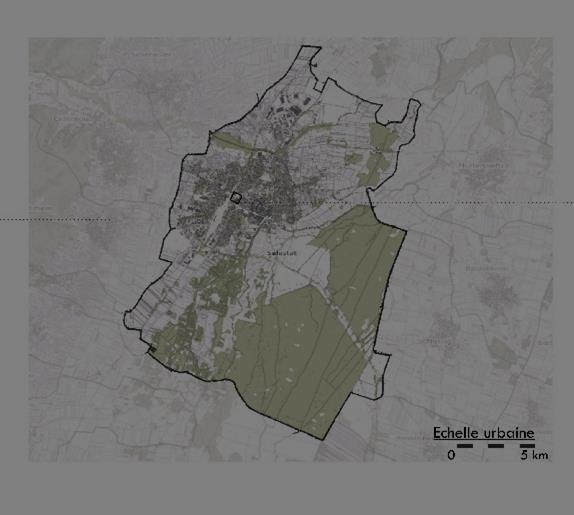

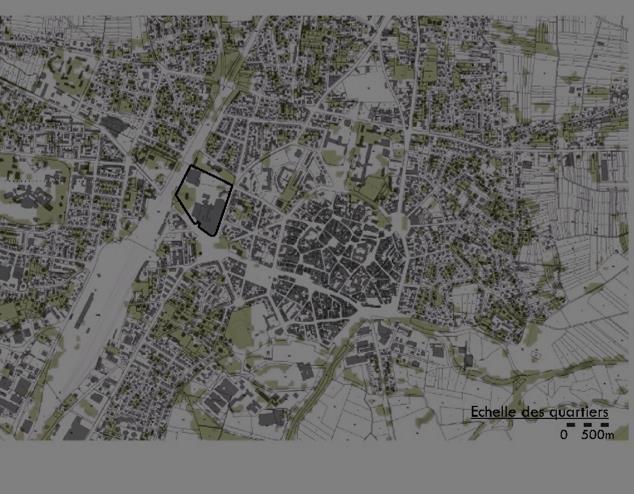

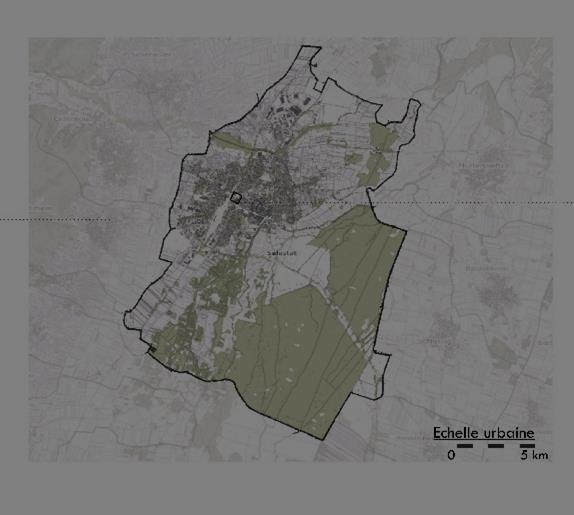

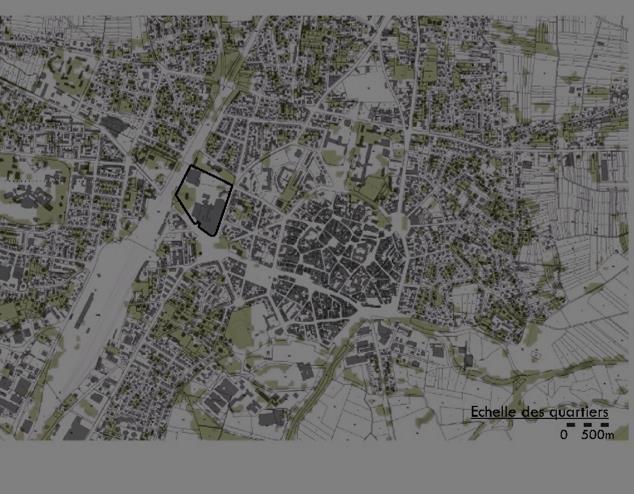

Le site de projet se situe dans la ville de Sélestat, ville du centre Alsace, de taille moyenne avec environ 20 000 habitants.

9 INTRODUCTION

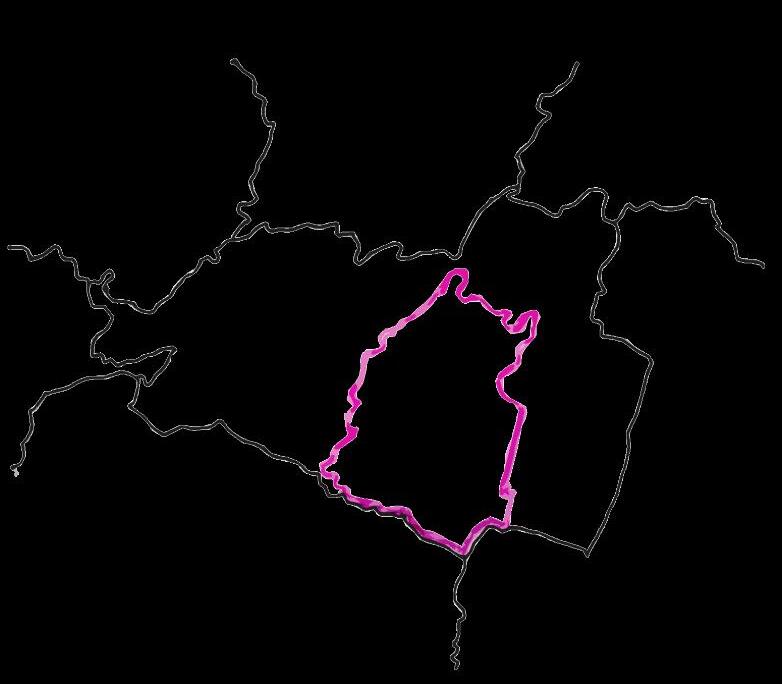

Figure 2 Communauté de Communes de Sélestat en Alsace

Figure 1 Sélestat au sein de la Communauté de Communes

Figure 4 La friche au sein de l’espace péri urbain

Figure 3 La friche au sein de l’espace Urbain Sélestat Scherwiller Châtenois Châtenois

C.C de Sélestat La Vancelle

Ebersheim Châtenois

Ebersmunster Châtenois Muttersholtz

Châtenois Baldenheim

Châtenois Mussig Projet Gare

Sélestat

La gare de la ville se situe en plein centre de la ville, sur un axe très fréquenté qui va de Strasbourg à Bâle. Cette gare a été complètement réaménagée en 2021 avec pour intérêt la revalorisation des transports en communs et circulations douces jusqu’au centre historique. Cette démarche s’inscrit dans une transition urbaine de la ville. L’intérêt de la gare et de cet axe, c’est la proximité immédiate avec le site de projet qui est la friche Albany.

10

Projet

Gare Centre historique

Figure 5 Situation du pôle d'échange gare en 2017

Figure 6 Situation après revalorisation du Pôle d’échange Gare en 2022

Projet

Gare Centre historique

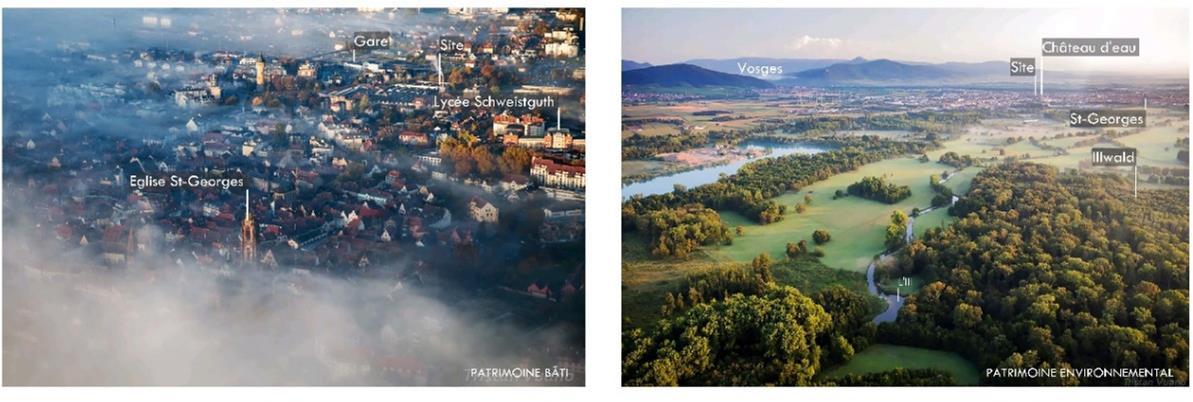

Ce site s'étend sur une superficie de 5,4 hectares, dont 25 000 m² sont occupés par des constructions au sol. Comme la plupart des friches industrielles, son potentiel foncier pourrait contribuer à la réduction de l'artificialisation des sols. L'histoire de la ville repose sur trois piliers majeurs : l'humanisme, l'activité maraîchère et l'industrie de la toile métallique.

11

Figure 7 Vue aérienne de la friche, 2018

Projet

Eglise St-Antoine

Château d’eau

Une transition urbaine par l’existant : urbanisme circulaire et requalification engagée

L’existence de projets alternatifs4 démontre qu'il est possible d'adopter des solutions ingénieuses et diversifiées. Chaque projet de réhabilitation doit être évalué en fonction de son propre seuil de rentabilité, qui ne doit pas se limiter aux considérations financières, mais doit également inclure des aspects environnementaux, éthiques et soutenables. L’approche humaniste que je propose dans ce projet met l'accent sur la valorisation de l'être humain, de son bien-être et de son expérience dans l'environnement urbain.

Certaines pratiques alternatives, telles que « l’urbanisme circulaire »5 , une approche soutenue notamment par Sylvain Grisot, promeuvent l'idée d'une « ville flexible ». Cette vision repose sur une adaptation continue aux besoins en évolution et sur une optimisation de l'utilisation des terrains déjà urbanisés, dans le but de limiter la consommation de nouveaux espaces agricoles ou naturels. Trois processus clés pour métamorphoser la ville sont mis en avant dans l'approche de Sylvain Grisot : l'intensification des usages, la transformation de l'existant et le recyclage des espaces.

L'intention de requalifier le site en mettant en avant l'existant constitue une fondation essentielle d'une transition urbaine durable. Cependant, pour donner naissance à ce nouveau quartier, tout en amorçant une transition empreinte d'humanisme, cette démarche ne se révèle pas suffisante. Afin d'assurer l'enracinement de son identité et de son patrimoine culturel et environnemental, il est impératif d'en faire un espace propice aux rencontres, à la participation et à la cohésion sociale.

Patrick Bouchain figure parmi les références en la matière, grâce à son approche architecturale engagée en faveur d'une réhabilitation à dimensions participatives, collaboratives et évolutives, respectant ainsi la mémoire des lieux. Selon lui, le paradoxe réside dans le fait que « ce n’est pas la restauration qui permet toujours de garder ce récit vivant. Les usines parfaitement restaurées font peutêtre de très beaux musées mais perdent une partie de ce qu’elles tentent de restituer. La préservation du patrimoine n’assure en aucun cas la préservation de cette mémoire sociale »6 .

4 WURTZ, Marion. Les projets alternatifs, de la mutation du rapport de gouvernance architecte-usager à une architecture éthique et soutenable. Sélestat, 2022.

5 GRISOT Sylvain. Manifeste pour un urbanisme circulaire. Pour des alternatives concrètes à l’étalement de la ville, Nantes : Editions Apogée, 2020

6 BOUCHAIN, Patrick. Histoire de Construire. Arles : Actes Sud, 2012.

12

Figure 8 Les trois boucles de l'urbanisme circulaire, par Sylvain Grisot4

La requalification de l'ancienne usine doit être porteuse d'une réflexion critique sur le passé. Comme le dit si bien Patrick Bouchain, « c’est dans les interstices, dans les failles que se cache l’histoire »7. En concordance avec son travail de reconversion d’anciens bâtiments, ce projet s'oriente vers une requalification des espaces engendrant une certaine « tension entre le nouveau et l’ancien » de manière que cela « rejoue sur un plan pacifié l’autre tension, celle qui a forgé la perception de ces lieux. L’usine n’est-elle pas tout à la fois l’instrument majeur de l’oppression des travailleurs et leur principal espoir d’émancipation ? »8 .

L'approche humaniste recherchée ici ne s'inscrit pas dans une perspective historiquement élitiste, mais se veut en phase avec les valeurs qu'elle représente réellement : placer l'humain au cœur du projet. En impliquant la population dans le processus d'élaboration du projet, on lui offre des moyens d'émancipation à travers le partage de compétences et l'accès libre à la culture, au sein d'un espace qui mêle harmonieusement nature et urbanité.

La démarche de projet illustre de quelle manière le patrimoine existant peut être utilisé comme ressource essentielle, vectrice de transition urbaine soutenable et de cohésion sociale.

Je suggère de présenter cette transition urbaine sous l'angle d'une approche humaniste moderne, favorisant l’émancipation des habitants en les plaçant au cœur du processus de projet. Dans un premier temps, et dans la continuité de la démarche de Sélestat sur les mobilités douces, le projet fait l’objet d’un travail à l’échelle urbaine en ouvrant la friche sur la ville. Dans un second temps, le projet architectural qui en découle s’attache à requalifier le site en utilisant comme ressource essentielle l’existant.

13

7 Ibid. 8 Ibid.

Figure 10 Mobilisation à l'entrée du site, Octobre 2017, source DNA Figure 9 « Albany Sélestat : manifestation de soutien aux 54 licenciés »

I. Les trois piliers du patrimoine de Sélestat

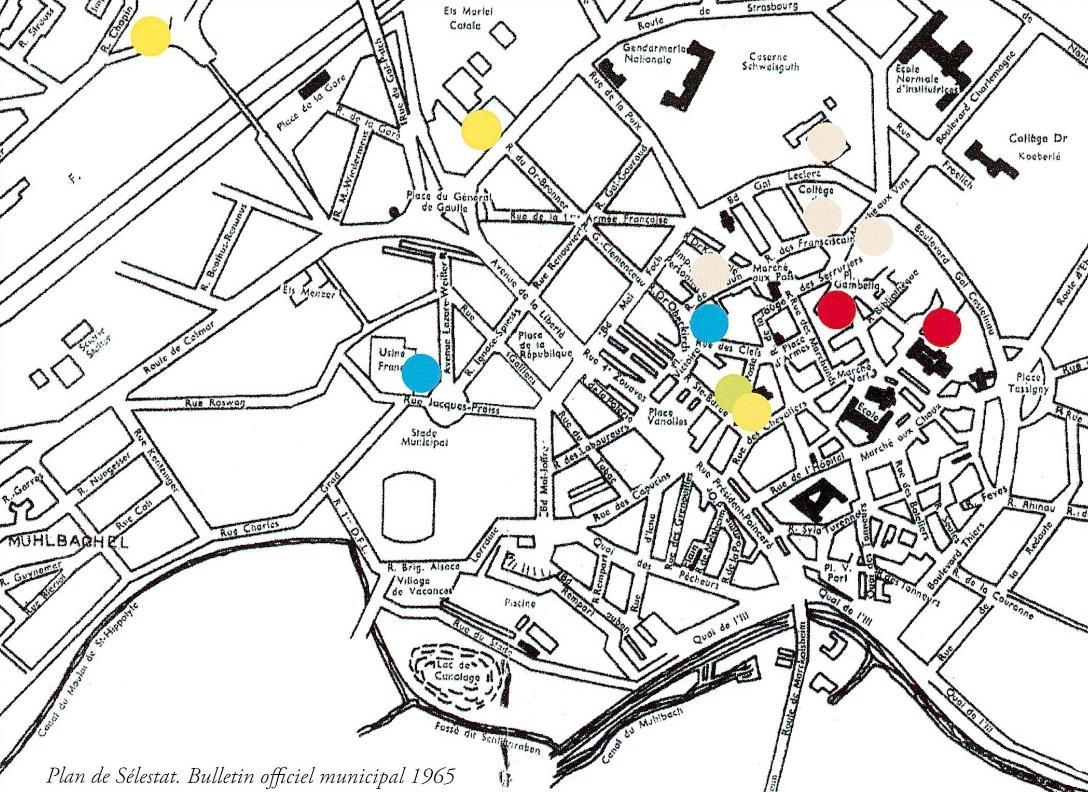

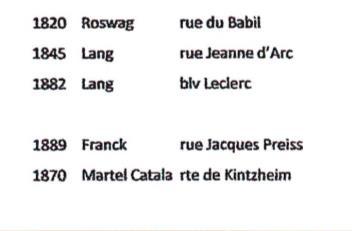

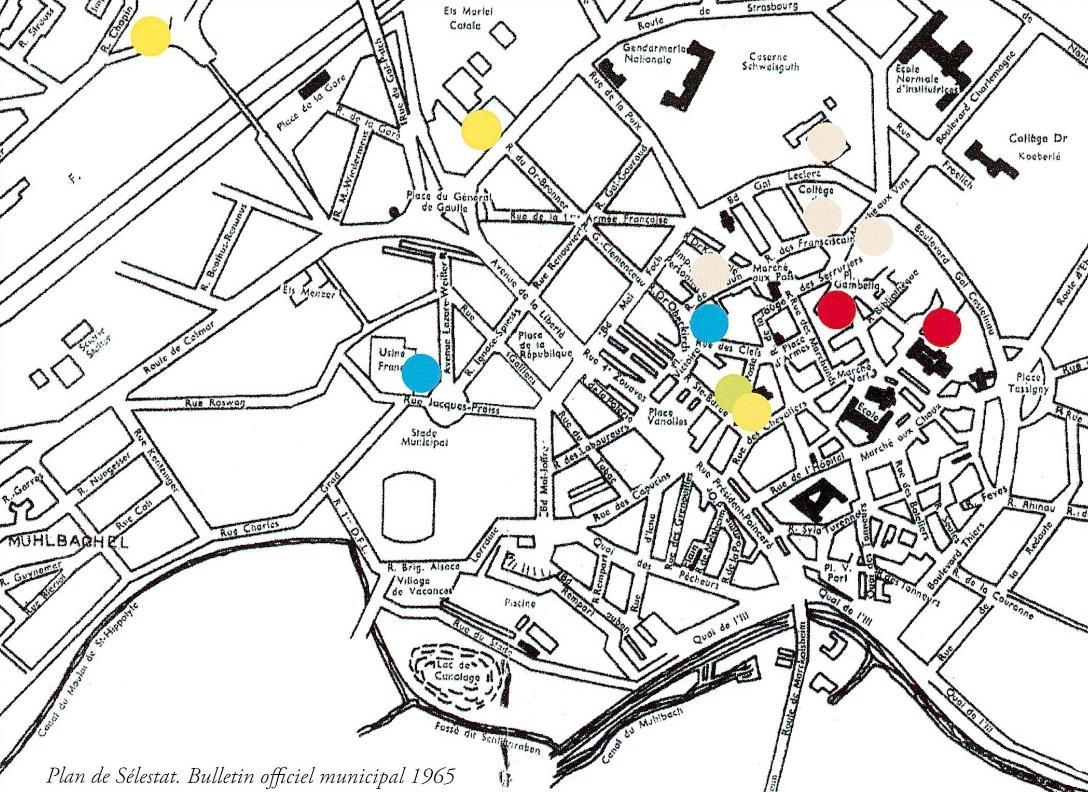

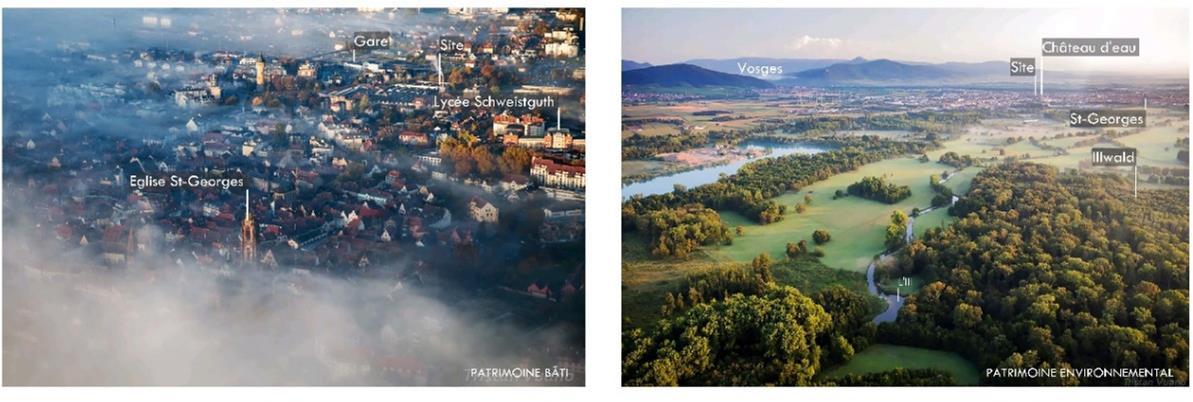

Le premier pilier de Sélestat est celui de l'industrie, et la friche d'Albany s'inscrit dans cette trajectoire historique. Encore aujourd'hui, elle est largement reconnue parmi les Sélestadiens sous le nom de "Martel-Catala". L'usine est restée en activité depuis 1867, même après son rachat par Albany en 1988, et ce jusqu’à sa récente fermeture en 2018. Ce site de production de toiles métalliques a compté jusqu'à plus de 700 employés, contribuant ainsi à une dynamique tant économique que sociale. Cette histoire s'intègre dans le patrimoine industriel et social de la ville. Cet héritage a été amorcé par les frères Roswag, pionniers ayant développé leur expertise dès 1778 rue du Sel, au cœur du centre historique. Par la suite, cinq entreprises artisanales ont vu le jour à Sélestat, partageant et enrichissant leurs savoir-faire respectifs.

14

Figure 11 Plan de situation des 5 entreprises de tisserands en toile métallique en 1965, source Les toiles pour papeterie, une industrie pionnière à la conquête du monde

Certaines de ces informations proviennent de sources de la bibliothèque humaniste, ce qui nous permet d'aborder un deuxième pilier. Le bâtiment, également situé rue du Sel, était autrefois une halle aux blés, un lieu de commerce et d'échanges. Il a été transformé en bibliothèque humaniste grâce, entre autres, à un important don de livres de Beatus Rhenanus. Par le biais de lectures publiques, cet espace est devenu un lieu d'alphabétisation, de socialisation et de divertissement. Cette transformation date de 1889, période durant laquelle l'entreprise Martel-Catala commence à prospérer. L'essor économique a stimulé l'épanouissement culturel de la ville, tandis que l'échange de connaissances et de compétences a joué un rôle central dans le tissu social et dans son enracinement.

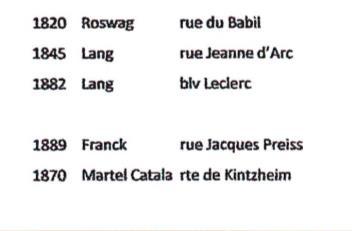

La halle au blé symbolise également le patrimoine naturel et agricole de la ville, qui bénéficie de plusieurs séquences naturelles : d’une part, le piémont des Vosges, et d’autre part la plaine d’Alsace avec le Ried. Grâce à des sols très fertiles, Sélestat a développé une culture maraîchère toujours présente aujourd’hui dans la ville. Troisième pilier, cette activité contribue à l’autonomie alimentaire locale et au développement de circuits courts. M. Rebhuhn, maraîcher de la ville, a découvert dans la bibliothèque des ouvrages anciens relatant de l’importance de l’agriculture et du maraîchage. Ceci met en évidence le lien fondamental entre les trois piliers, résultant de leur histoire commune.

15

Figure 12 Bibliothèque Humaniste en 1889 et aujourd’hui, source Bibliothèque Humaniste

Figure 13 Maraichage en bordure et en centre-ville de Sélestat, source les Jardins du Giessen, et ville de Sélestat

Le patrimoine culturel de Sélestat reflète la richesse et la singularité des savoir-faire artisanaux et agricoles, contribuant ainsi à la vitalité de la ville. Au fil des années, Sélestat s'est élevée en tant que l'une des principales villes du centre de l'Alsace, dotée d'infrastructures variées telles que le F.R.A.C9 , le complexe des Tanzmatten, des installations sportives modernes, ainsi que des industries prospères.

La forêt de l'Illwald constitue un autre élément fondamental du patrimoine environnemental de la ville, abritant une diversité de faune et de flore. Toutefois, elle est située en périphérie du cœur de ville, tout comme les deux autres principaux espaces verts : le parcours de santé et le lac de canotage. Ces espaces verts sont rares dans une ville qui s'est fortement urbanisée lors de son expansion.

Sélestat exploite habilement le mariage entre ruralité et urbanité, mettant en avant ses atouts en combinant la tranquillité de la campagne avec les infrastructures à proximité en ville. Toutefois, cette réalité est nuancée par l'effet pendulaire observé dans les déplacements entre les grandes villes du centre de l'Alsace. Bien que le F.R.A.C. ait été positionné de manière à se situer le long de l'axe reliant Strasbourg et Mulhouse, les quelques autres points d’intérêt de la ville peinent à convaincre les visiteurs de prolonger leur séjour.

Le projet s'emploiera donc à résoudre cette situation en s’inspirant des trois piliers : réaffirmer l'identité de Sélestat et son patrimoine culturel exceptionnel incarné par la bibliothèque humaniste, souligner son histoire industrielle et commerciale en tant que ville d'échanges et de compétences, et mettre en valeur ses atouts et ressources liés au patrimoine environnemental.

16

Figure 14 Illustration d'infrastructure Sélestadienne avec Les Tanzmatten, la médiathèque, le FRAC, source ville de Sélestat

Figure 15 Séquence urbaine et naturelle de la ville, source Tristan Vuano

9 Fonds régional d’art contemporain

III. Un patrimoine ouvert sur la ville et revalorisé par la permanence architecturale

1. Requalification urbaine et Réappropriation de la friche

La permanence architecturale se présente comme un outil activant la participation des habitants, et des futurs usagers. Cette approche facilite l’ouverture du site sur la ville dès la première phase du projet. En collaborant avec les acteurs locaux, et en promouvant l’importance de l’engagement citoyen dans le projet, des groupes de travails se forment autour d’ateliers de maitrise d’usage et d’expérimentation. Ces ateliers offrent aux habitants la possibilité d’exprimer leurs besoins. En prenant part à l’élaboration du projet et du futur quartier, cela leur permet de tisser des liens sociaux et retrouver un sentiment d’appropriation des espaces. Ce pôle réappropriation est complété par un tiers lieu. Ce concept programmatique a déjà fait ses preuves dans de nombreux projets de requalification, instaurant une temporalité au sein des lieux. Il encourage une approche sensorielle des espaces, permettant aux usagers de découvrir les lieux de manière immersive.

20

Figure 20 Avant, après de la friche gourmande, programme éphémère de la friche de Marq-en-Baroeul à Lille, la friche gourmande

Figure 19 Parcours dans les ébauches du projet et rencontre publiques des projets Batavilles et la Gouthière, source Collectif d’auteur, Manifeste de la permanence architecturale, 16 octobre 2015.

La permanence architecturale, dirigée par l'architecte, organise le projet en répondant aux besoins des habitants. Dans cette première étape, les espaces publics sont hiérarchisés par la création de places et de venelles pour former un maillage. Ce dispositif génère des îlots, constituant le fondement de la deuxième phase du projet, où l'attention sera principalement portée sur l'aspect architectural des éléments bâtis.

Afin de réaménager les espaces urbains, il est essentiel de comprendre l'esprit du lieu. Avant l'implantation de l'activité de Martel-Catala, la villa Lang était érigée en 1872, entourée d'un parc comprenant des essences végétales remarquables. Ce parc a été entretenu jusqu'à la fermeture de l'usine Albany.

21

Figure 21 : Vue aérienne Villa Lang, 2018, source Inventaire Strasbourg, Grand-Est

Figure 22 Marronniers d'Inde

Figure 23 Hêtre pleureur

B B A A C C

Figure 24 Erable plane

22

Figure 25 : Répertoire chronologique, et vue satellite 2021, source Marion Wurtz

Le parc s’étendait jusqu’aux voies ferrées, comme en témoignent les anciennes photographies où l’on aperçoit un kiosque en bordure du croisement. L’extension de l’usine Martel-Catala réalisée dans les années 1960 a redessiné l’identité du quartier en remplaçant le kiosque par un atelier en forme arrondie, avec une grande verrière qui suit les deux routes départementales et ceinture le site. Près d’un tiers des espaces de la friche a été transformé à cette période, pour être dédié au stationnement ou à la circulation de véhicules.

La visibilité qu’offre le croisement sur le reste de la ville est favorable à l’implantation du Tiers-Lieu. Placer cet élément programmatique dans ce bâtiment participe donc à la porosité de la friche avec le reste de la ville. Sa programmation est éphémère, et il offre un espace pour la détente, la socialisation et les échanges. En parallèle des temps de travail et de réflexion, il participe à la temporalité du lieu. Des containers et autres types de cabanons y sont installés provisoirement.

Rendue possible par la réappropriation des espaces, la rencontre permet le partage des connaissances, des savoir-faire, encourage les opportunités de travail sur un plan local, et favorise la solidarité. Cette émancipation symbolique d'une partie de la population marque ainsi la première phase du projet.

23

Figure 26 : Vue depuis le croisement, source Les jardins ouvriers Figure 27Vue depuis le croisement en 2018, source inventaire de Strasbourg

Figure 30 Photographies de l’alignement route de Strasbourg, Source Marion Wurtz

En 1877, les sheds ont été construits le long de la route de Strasbourg. Par la suite, le bâtiment administratif et l'atelier en forme d'arc ont été édifiés à l'angle du carrefour. Ces constructions définissent l'identité du quartier.

Les extensions de l’usine se sont construites à proximité les unes des autres créant de nombreux interstices. Les passages entre les bâtiments avaient progressivement été clos pour générer des déplacements internes. Ces circulations sont donc les premières à être réouvertes, créant ainsi un nouveau maillage et générant une proportion d'îlots à l'échelle du quartier. Ces îlots s’approchent de la densité attendue dans les rapports d’orientation de la ville.

Cette nouvelle approche du site vise également à créer une porosité contrôlée avec la ville. Elle permet de connecter la friche avec le centre historique et les différents quartiers de la ville par le biais de venelles et de pistes cyclables. Cette porosité crée alors une interaction avec l'important trafic des routes départementales adjacentes Il est donc nécessaire de repenser ces espaces, en supprimant notamment les stationnements le long de la route de Strasbourg, afin de réaffecter ces espaces à la circulation douce, sans perturber la fluidité du trafic automobile.

24

Figure 31 Photo d'archive, usine Martel-Catala route de Strasbourg, source Association des jardins ouvriers.

Figure 33Emplacement de stationnement à réattribuer, source Marion Wurtz Figure 32 Vue intérieure de l'espace dédié au tiers-lieu donnant sur le croisement, source Marion Wurtz

La place des humanistes formera le noyau central de l'espace public du projet, accompagnée du parc qui s’étend jusqu'à elle. La cheminée conservée joue le rôle de repère visuel et symbolique. La place offre une vue panoramique permettant d’apprécier l’architecture de l’église Saint-Antoine, du Château d’eau, du HautKoenigsbourg, ainsi que de la ville et son parc. La création d’une noue le long de la place, associée au parc, contribue à valoriser la biodiversité urbaine. La halle couverte abrite un espace muséal ouvert sur la place, ainsi que des événements culturels et sociaux temporaires. Ces deux éléments enracinent le projet, tout en offrant un poumon vert dans la ville, incitant l'usager à poursuivre son exploration jusqu'au centre historique pour découvrir le reste de la cité. En s’appuyant sur le patrimoine environnemental, le projet favorise le bien être des habitants du quartier ainsi que des visiteurs

Le projet est principalement axé sur la mobilité piétonne, à l'exception d'accès spécifiques. Ces entrées seront ponctuelles et réservées aux riverains, aux services techniques et aux livraisons. Les pistes cyclables prolongeant le réseau existant encouragent les quartiers pavillonnaires de la ville à se rapprocher du centre en réduisant l'utilisation des voitures. Elles soutiennent également la revalorisation du Pôle d'échange gare en favorisant les déplacements doux vers la gare pour l'ensemble de la ville. En revalorisant le parc de la villa Lang, dont l’extension viendra remplacer l'ancien parking au NordEst de la parcelle, un itinéraire verdoyant se crée entre la gare et le quartier du lycée Schwilgué. Ainsi, une nouvelle expérience urbaine est proposée aux piétons et cyclistes. Le projet évolue d'un espace fermé à contourner vers un quartier agréable à explorer. L'essence véritable de ce travail d'urbanisme réside dans la construction de "la ville par l'existant". Après la mise en place de la démarche urbaine, le processus de requalification des bâtiments par îlots est enclenché.

25

Figure 35 Vue panoramique sur le château d'eau et du Haut-Koenigsbourg, source Ville de Sélestat

Figure 34 Vue panoramique depuis le bâtiment administratif de la friche, source Marion Wurtz

Figure 36 Vue panoramique, source Marion Wurtz

2. Requalification architecturale : Pôle hébergement et Pôle activité

a. Pôle hébergement – Vers un habitat soutenable et inclusif

Une réinterprétation architecturale des îlots est mise en œuvre, plaçant l'habitant et ses besoins au cœur du processus de conception. Les logements jouent un rôle essentiel dans cette initiative, étant situés entre la gare et le centre historique, et entourés de quartiers résidentiels aux densités variées. Cette situation géographique est donc favorable à l'aménagement de logements sur la friche. L'approche préconisée privilégie des logements intermédiaires, participatifs, et intergénérationnels. La permanence architecturale guide les habitants dans un processus de conception collaboratif en réponse à leurs besoins, orchestrant des groupes de travail autour de l'habitat participatif et du réemploi. Elle propose des logements ainsi que des espaces communs intérieurs et extérieurs.

Les sheds existants présentent une structure en poteau-poutre, parfaitement adaptée à l'aménagement de logements. Une section de la toiture sera enlevée, dévoilant la structure d'origine, tandis qu'une seconde ossature sera mise en place pour leur création. Cette nouvelle ossature constituera également une opportunité de réutiliser les éléments de charpente en bois et en métal provenant de la toiture démontée. Les groupes travaillent donc également autour du réemploi des matériaux in situ. Les ossatures indépendantes offrent de la flexibilité, en répondant aux besoins actuels tout en préservant la possibilité d'évolution future du projet. En découvrant une partie de la toiture, le projet crée des cœurs d’îlot lumineux, ainsi qu’une possibilité de s'orienter par rapport aux repères emblématiques tels que le Château d'eau et la cheminée. Les verrières orientées au nord dans la structure des sheds fournissent une lumière abondante pour les logements mitoyens.

26

Figure 37 Shed le long de la route de Strasbourg, Source Marion Wurtz

Différents scénarii d'aménagement sont travaillés pour les logements. Le long de la route de Strasbourg, ils sont composés de deux niveaux et les trames porteuses, dont les proportions varient de 5 à 10 m, génèrent des logements de type T3/T4. Ces logements sont conçus avec des espaces communs extérieurs, favorisant la rencontre et l’échange. Ils sont aussi dotés de pièces intérieures partagées permettant des logements modulables s’adaptant aux évolutions de vie des habitants. Une autre séquence de sheds sera aménagée avec des logements de type T2/T3, par niveau, avec également des espaces extérieurs partagés.

Des hébergements alternatifs sont également intégrés au projet. Ils auront une vocation temporaire et seront ouverts à différents publics tels que les étudiants, les situations d'urgence et les séjours touristiques, entre autres. Bénéficiant de la proximité de la gare et de vues panoramiques, ces logements offriront une expérience unique. Les événements culturels ou festifs organisés sur la place compléteront le programme en exploitant également un espace de restauration. Cette diversité de logements respecte l'esprit du lieu ainsi que son empreinte sociale historique. Cet hébergement contribuera également à attirer l’attention sur le site. Logements

27

Logements Logements

Tiers-Lieu Parc

Pépinière, Parking, Maraichage

Crèche

Place des Humaniste

Permanence architecturale

Figure 38 Répartition du programme sur le site, source Marion Wurtz

b. Pôle d’activités – Vers une communauté créative et responsable

Les espaces de rencontre et les logements créés pour les habitants génèrent une dynamique autour de laquelle se développe le reste du programme. Ces activités se greffent au projet sous la direction de la permanence architecturale. Afin de s’inscrire dans l’esprit du projet, elle devra favoriser l’échange de savoir-faire, le commerce en circuit court et le lien social. Ainsi, dans le programme s’intègreront une crèche, en complément de divers commerces de proximité, d’un restaurant et un parking. Un FabLab servira d’outil programmatique qui favorise les échanges tout en mutualisant les ressources. Une cafétéria encouragera les rencontres dans un cadre agréable, en connexion avec le parc.

Situés dans le bâtiment isolé au nord du site, et accessibles depuis le croisement créé à l’entrée principale de la friche, les ateliers artisanaux sont implantés en complémentarité des éléments du projet. La priorité d'accès à ces locaux est accordée aux artisans et habitants impliqués dans l'élaboration du projet. Plusieurs ponts roulants existent à différents endroits de la friche, et certains d'entre eux pourront être réutilisés pour les cellules artisanales. L'espace du bâtiment existant, totalement ouvert et structuré en poteaux-poutres, est subdivisé en cellules grâce au réemploi de conteneurs. Ces conteneurs servent à aménager des bureaux au sein des espaces artisanaux. Ce procédé s’inspire notamment de la requalification d’une friche à Karlsruhe.

La mutualisation des accès aux espaces artisanaux, ainsi qu’aux parkings aménagés en surélévation du bâtiment, permet l'implantation et l’accès à des serres en aquaponie sur le toit. Elles permettent de diversifier les méthodes de production maraîchère grâce à un ensoleillement optimal, tout en contribuant au développement de l’autonomie alimentaire du site et de la ville dans son ensemble.

Cette diversité de programmes contribuera à créer un véritable écosystème urbain, stimulant la création d'emplois, le partage de connaissances et de savoir-faire, ainsi que les interactions sociales.

28

Figure 39: Requalification d’une friche, projet « Perfekt Futur » de Karlsruhe

Le projet de requalification de la friche Albany à Sélestat s'inscrit dans une démarche humaniste moderne qui place l'habitant au cœur du processus de projet. En réinterprétant le patrimoine existant et en favorisant l'interaction avec la ville, le projet propose une transition urbaine durable et porteuse de cohésion sociale. À travers la réappropriation de l'espace public, la création de logements participatifs et inclusifs, ainsi que le développement d'activités variées, le projet cherche à rétablir un équilibre entre l'homme, l'environnement et la culture.

Ce projet illustre comment une ville de taille moyenne comme Sélestat peut tirer parti de son patrimoine historique, industriel et culturel pour façonner un avenir innovant et durable. En favorisant la collaboration entre les habitants, les artisans, les entrepreneurs et les concepteurs, la friche devient un lieu d'échanges, de créativité et de dynamisme, enraciné dans son histoire tout en embrassant les opportunités du futur.

L'ouverture vers le futur réside également dans la continuité de cette démarche. La mise en place de la permanence architecturale et de la participation citoyenne doit être poursuivie à chaque étape du projet, assurant ainsi une évolution en phase avec les besoins changeants de la société. De plus, la réflexion autour de l'urbanisme circulaire et de l'adoption de pratiques durables devrait continuer à guider le développement urbain, contribuant ainsi à une ville plus résiliente et harmonieuse.

Pour la ville de Sélestat, cette méthode ne s’impose pas comme une architecture d’opposition mais comme une nouvelle méthode de requalification des friches. Préserver la mémoire du lieu, ce n’est pas juste le réhabiliter, c’est lui permettre de continuer à vivre en continuant son histoire dans le même livre qui a été ouvert par les tisserands de toile métallique de la ville. En s’appuyant sur une méthode de requalification du site « par l’existant », le projet propose de se réinventer indéfiniment.

En conclusion, la requalification de la friche Albany à Sélestat offre l'opportunité de redéfinir le rôle de l'architecture, de l'urbanisme et du patrimoine dans la création de quartiers dynamiques, inclusifs et respectueux de l'environnement. Ce projet humaniste démontre que la collaboration entre les acteurs locaux et la prise en compte des besoins des habitants sont essentiels pour façonner des lieux de vie durables et épanouissants, où l'histoire se mêle à l'innovation pour façonner un avenir prometteur.

29 CONCLUSION

Figure 40 Vue centrale de la friche, source Inventaire de Strasbourg

30

BOUCHAIN, Patrick. Histoire de Construire. Arles : Actes Sud, 2012

COLLECTIF D’AUTEURS, sous la direction de Didier Couchevellou, avec la participation de Michel ROESCH et les archives municipales de Sélestat, Les toiles métalliques, près de deux siècles et demi de vie industrielle à Sélestat, [en ligne]. [Sans date] [consulté le 23 février 2023]. Disponible sur : https://www.jardins-ouvriersselestat.fr/images/contenu_site/Lettres_Infos/L_industrie_des_toiles_metalliques_Selestat.pdf

GRISOT Sylvain. Manifeste pour un urbanisme circulaire. Pour des alternatives concrètes à l’étalement de la ville, Nantes : Editions Apogée, 2020

Sous la direction de REVEDIN, Jana. L’architecte et l’existant : construire avec ce qui est déjà là. Paris : Gallimard/Alternative, 2022

Notre Atelier Commun, Chloé Bodart, Sébastien Eymard et Hyperville, La permanence architecturale : actes de la rencontre au Point Haut, 16 octobre 2015, Edité par Formes Vives Geers, 2016

WURTZ, Marion. Les projets alternatifs, de la mutation du rapport de gouvernance architecte-usager à une architecture éthique et soutenable. Sélestat, 2022.

31 Bibliographie

32 Table des matières SOMMAIRE .................................................................................................4 AVANT-PROPOS ..........................................................................................6 Remerciements...........................................................................................8 INTRODUCTION...........................................................................................9 Une Friche à proximité de la Gare et du Centre Historique 9 Une transition urbaine par l’existant : urbanisme circulaire et requalification engagée 12 I.Les trois piliers du patrimoine de Sélestat...............................................14 II.L’habitant au cœur du processus du projet.............................................17 III.Un patrimoine ouvert sur la ville et revalorisé par la permanence architecturale............................................................................................20 1. Requalification urbaine et Réappropriation de la friche 20 2. Requalification architecturale : Pôle hébergement et Pôle activité....................................... 26 a. Pôle hébergement – Vers un habitat soutenable et inclusif.............................................. 26 b. Pôle d’activités – Vers une communauté créative et responsable .................................... 28 CONCLUSION.............................................................................................29 Bibliographie.............................................................................................31 Table des matières ....................................................................................32 Table des illustrations ...............................................................................33

33 Table des illustrations Figure 1 Sélestat au sein de la Communauté de Communes 9 Figure 2 Communauté de Communes de Sélestat en Alsace .........................................................................9 Figure 3 La friche au sein de l’espace Urbain..................................................................................................9 Figure 4 La friche au sein de l’espace péri urbain ..........................................................................................9 Figure 5 Situation du pôle d'échange gare en 2017 10 Figure 6 Situation après revalorisation du Pôle d’échange Gare en 2022 ............................................ 10 Figure 7 Vue aérienne de la friche, 2018 ..................................................................................................... 11 Figure 8 Les trois boucles de l'urbanisme circulaire, par Sylvain Grisot4 ................................................. 12 Figure 9 « Albany Sélestat : manifestation de soutien aux 54 licenciés » 13 Figure 10 Mobilisation à l'entrée du site, Octobre 2017, source DNA .................................................... 13 Figure 11 Plan de situation des 5 entreprises en toile métallique en 1965............................................ 14 Figure 12 Bibliothèque Humaniste en 1889 et aujourd’hui, source Bibliothèque Humaniste ................ 15 Figure 13 Maraichage de Sélestat, source les Jardins du Giessen, et ville de Sélestat 15 Figure 14 Illustration d'infrastructure Sélestadienne, source ville de Sélestat......................................... 16 Figure 15 Séquence urbaine et naturel de la ville, source Tristan Vuano................................................ 16 Figure 16 Schéma du processus d’une approche humaniste & soutenable, source Marion Wurtz ...... 17 Figure 17 Programme du projet, source Marion Wurtz 18 Figure 18 Phasage du projet, source Marion Wurtz................................................................................... 19 Figure 19 Parcours dans les ébauches du projet Manifeste de la permanence architecturale. .......... 20 Figure 20 Avant, après de la friche gourmande, programme éphémère, la friche gourmande......... 20 Figure 21 : Vue aérienne Villa Lang, 2018, source Inventaire Strasbourg, Grand-Est......................... 21 Figure 22 Marronniers d'Inde ........................................................................................................................... 21 Figure 23 Hêtre pleureur................................................................................................................................... 21 Figure 24 Erable plane...................................................................................................................................... 21 Figure 25 : Répertoire chronologique, et vue satellite 2021, source Marion Wurtz ............................. 22 Figure 26 : Vue depuis le croisement, source Les jardins ouvriers ............................................................. 23 Figure 27Vue depuis le croisement en 2018, source inventaire de Strasbourg ..................................... 23 Figure 28 : Vue aérienne 2020........................................................................................................................ 23 Figure 29 : Vue aérienne, archive 1950-1965............................................................................................. 23 Figure 30 Photographies de l’alignement route de Strasbourg, Source Marion Wurtz........................ 23 Figure 31 Photo d'archive, usine Martel-Catala, source Association des jardins ouvriers..................... 24 Figure 32 Vue intérieur de l'espace dédié au tiers-lieu, source Marion Wurtz...................................... 24 Figure 33Emplacement de stationnement à réattribuer, source Marion Wurtz ...................................... 24 Figure 34 Vue panoramique depuis le bâtiment administratif de la friche, source Marion Wurtz .... 25 Figure 35 Vue panoramique sur le château d'eau, source Ville de Sélestat........................................... 25 Figure 36 Vue panoramique, source Marion Wurtz..................................................................................... 25 Figure 37 Shed le long de la route de Strasbourg, Source Marion Wurtz ............................................. 26 Figure 38 Répartition du programme sur le site, source Marion Wurtz ................................................... 27 Figure 39: Requalification d’une friche, projet « Perfekt Futur » de Karlsruhe....................................... 28 Figure 40 Vue centrale de la friche, source Inventaire de Strasbourg..................................................... 29

Processus de fabrication Ce document est imprimé dans le cadre de la présentation d'un projet de fin d'études. Le nombre de page devant être un multiple de quatre, voici une page blanche nécessaire à la fabrication du document en dos carré piqué. Dans une démarche responsable, je vous propose d'utiliser ces pages presque blanches pour laisser libre cours à votre imagination.

34

Requalification d’une friche industrielle par l’existant

Sélestat, ville de 20 000 habitants, nichée au cœur de l'Alsace, présente une palette variée de paysages naturels et urbains.

Albany, autrefois occupée par l'entreprise Martel-Catala est une friche depuis 2018. Idéalement placée à proximité de la gare et du centre historique, le projet de requalification incarne une démarche de transition urbaine engagée et respectueuse de l'environnement.

En s'écartant volontairement de l'approche linéaire observée dans les rénovations précédentes de la ville, le projet s'inspire des concepts engagés des architectes Patrick Bouchain et Sylvain Grisot, et adopte une approche urbaine circulaire, participative et collaborative. Cette démarche intègre les citoyens dès l’élaboration du projet, favorisant une requalification adaptée à leurs besoins.

À travers ce projet, nous découvrirons comment le patrimoine existant peut être exploité en tant que ressource essentielle, générant une transition urbaine à la fois humaniste et durable. Cette transformation métamorphose la friche en un espace de rencontres et de partages, où se mêlent des logements conviviaux, des activités artisanales et des espaces dédiés aux échanges culturels. Cette requalification urbaine basée sur les éléments préexistants ouvre une perspective nouvelle sur la ville. Elle illustre de quelle manière l’espace public est l’occasion d’offrir un poumon vert déminéralisant l’espace urbain. L'ultime question demeure : est-ce que cette approche permettra au quartier de devenir un espace flexible, capable de se réinventer en permanence en fonction des besoins en constante évolution ?

Imprimé par Car Impression, Strasbourg

Marion WURTZ – Septembe 2023

Marion WURTZ – Septembe 2023

Rapport de présentation – Projet de fin d’études Atelier Architecture, Ville et Territoire en Transition

Rapport de présentation – Projet de fin d’études Atelier Architecture, Ville et Territoire en Transition

Figure 18

Figure 18