PROJETS ALTERNATIFS De la Mutation du Rapport de Gouvernance Architecte-Usagers à une Architecture Ethique et Soutenable Sous la direction de Pascale Marion et de Florence Lafourcade Décembre 2022

Mémoire de Master Marion Wurtz

LES

Source : Yona Friedman

LES PROJETS ALTERNATIFS : MUTATION DU RAPPORT DE GOUVERNANCE ARCHITECTE-USAGERS VERS UNE ARCHITECTURE ETHIQUE ET SOUTENABLE

Sous la direction de Pascale Marion et de Florence Lafourcade

École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg Master - Formation professionnelle continue n°10 Marion Wurtz

Mots clés : Projets alternatifs, Ecolieu, Tiers-lieu, Habitat Participatif, Gouvernance, Rapport Architecte-Usagers, Ethique, Soutenable, Participation, Autoplanification

2022

Source : Yona Friedman

Tout d’abord, je souhaite adresser mes remerciements à tous mes interlocuteurs des projets alternatifs m’ayant accordé leur temps et leur confiance. L’essence des valeurs qu’ils transmettent au travers de leurs projets et l’énergie dépensée pour les retranscrire dans un mode de vie alternatif m’inspire un profond respect. Je leur témoigne de la reconnaissance pour le temps qu’ils m’ont accordé durant des échanges de qualité, qui ont permis d’ouvrir certaines réflexions et pistes de recherche. Je tiens également à remercier Tristan Chaudon, et Joachim Boyries pour leurs disponibilités et la pertinence des propos dans leur démarche alternative d’accompagnement. Je remercie Pascale Marion en tant qu’architecte indépendante qui, s’engageant elle-même sur le questionnement de la pratique des architectes, a su guider et éclairer mon propos avec pertinence.

Je remercie mes directrices d’études Florence Lafourcade et, encore une fois, Pascale Marion de leurs nombreux conseils permettant de structurer ma réflexion de façon judicieuse, et d’avoir su objectiver mes recherches d’une manière qui fasse sens aussi bien pour moi que plus largement en s’inscrivant dans un champ de valeurs proche de ceux des projets alternatifs. Cela a rendu cette rédaction à la fois stimulante et enrichissante aussi bien dans mon cursus d’étudiante en architecture que dans la profession de maitre d’œuvre que j’exerce actuellement.

Je tiens également à remercier mes proches, pour leur relecture et leur soutien tout au long de cette recherche. Un merci tout particulièrement à Hélène Messmer, Catherine Kauffmann, Juan Colard, Firat Kaya, Kaal Biayi et Dominique Dieffenbacher, qui par leur intérêt pour le sujet m’ont permis de débattre plus largement sur la démarche citoyenne et l’engagement des usagers.

4

REMERCIEMENTS

6 SOMMAIRE REMERCIEMENTS...............................................................................................................4 SOMMAIRE…………………………………………………………………………………………………………….……...…

....................................................................................................................... .

.......................................................................................

CONCLUSION.............................................................................................................................. BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................... 75 TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................. 81 TABLE DES ILLUSTRATIONS ......................................................................................................... 85 ANNEXES.....................................................................................................................................87

6 INTRODUCTION

8 Partie I - Gouvernance et Rupture avec les Modèles du Modernisme au Postmodernisme 2 1. Gouvernance verticale descendante

... 21 1.1. Le cas de la reconstruction après-guerre en France 21 1.2. Un va et vient de réformes déconnectées de l’usager 26 2. Une rupture multiple .................................................................................................................. 33 2.1 Densité et étalement urbain 33 2.2 Regard critique et rupture avec le territoire 37 Partie 2 - Vers une Gouvernance Adaptée, une Transition par les Projets Alternatifs.................... 4 1. Gouvernance horizontale, vers une architecture éthique.......................................................... 43 1.1. La fin d’« un monde pauvre » d’après Yona Friedman 43 1.2. Typologie de projets alternatifs et rapport architecte-usager 47 2. Une transition par incrémentalisme et/ou utopiste ?................................................................ 69 2.1. De l’éthique et du bon sens................................................................................................. 69 2.2 De l’incrémentalisme au projet local, Lucien Kroll, Alberto Magnaghi 71

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Les pénuries de denrées et de matériaux liées au contexte politique et écologique mondial nous incitent à nous mettre en action. Toutefois, cette prise de conscience peut parfois sembler tardive et lente à mettre en œuvre, alors que nous perdons irrémédiablement certaines richesses, notamment celles liées à notre patrimoine écologique Ce monde, en pleine mutation forcée, est sans doute l’un des moteurs principaux des phénomènes de transition, voire de transgression qui tendent à s’hybrider et s’ancrer en France.

En architecture, ce phénomène peut se transcrire sous la forme de projets alternatifs. En effet, certains usagers décident d’être acteurs du changement, entamant ainsi une forme de processus libérateur face aux contraintes qu’ils rencontrent. Celles-ci ne sont parfois qu’une somme de cloisonnements de la société, les obligeant à se conformer à des modèles qui ne leurs conviennent pas. Qu’ils se positionnent en rupture avec l’héritage de l’espace rural et urbain de la postmodernité, ou en avance par rapport au processus d’architecture soutenable, leurs projets se développent dans un contexte législatif qui n’a pas encore ou peu évolué. Ces projets sont variés et sont référencés sous des noms différents, tels que : écolieu, habitat participatif, tiers-lieu, cabane, oasis, refuge, squat… Cette liste est non-exhaustive, chaque projet étant unique et pouvant se redéfinir, comme pour une tiny house, par exemple, initialement nomade et devenant sédentaire pour finalement devenir mobile home ou cabane. Cela démontre notamment qu’il est difficile de définir de manière précise tous ces types de projets. C’est pourquoi le terme parapluie de « projet alternatif » représente ici des projets différents de ceux liés aux dénominations communes de l’habitation collective, de la maison individuelle ou encore des infrastructures accueillant habituellement du public

Dans la présente étude nous pourrons nous demander dans quelle mesure les projets alternatifs interrogent le rapport architecte-usager tout en générant une architecture éthique et soutenable ?

9

METHODE

L’utilisation des termes habitant, usager ou projetant est sensiblement équivalente dans cette étude, même si cela pourrait être sujet à discussion en d’autres contextes. En effet, l’idée est ici d’évoquer une ou des personnes souhaitant créer ou transformer un espace en lui attribuant des qualités alternatives, dans une démarche éthique et/ou soutenable.

Il existe, d’après Yona Friedman, des « utopies réalisables »1 qui peuvent amener à penser « comment habiter la terre »2. Selon lui, l’utopie sociale trouve son fondement dans l’insatisfaction de certains membres de la société qui chercheront alors à y répondre. En ce sens, dans ses ouvrages parus à la fin du siècle dernier, l’on peut saisir la difficulté de mener à bien un projet selon les atouts que les usagers souhaitent lui conférer.

Les principales catégories de projet alternatif qui nous intéressent dans cette étude peuvent en quelques sortes se refléter dans le panel de projets représentatifs dit « standard ». Le projet dit « standard » se révèle dans le processus suivant : un maitre d’ouvrage soumet à un architecte son projet, ayant pour objet la construction ou l’aménagement d’un espace, qui revêt un caractère ordinaire. A cet égard, les projets alternatifs, qui semblent faire défaut dans la société, s’inscrivent en rupture de ce modèle ordinaire et standard qui ne convient pas ou plus.

Ainsi, le premier critère retenu pour ce corpus est de se placer en rupture avec un modèle ou de proposer une alternative dans un secteur donné, dans un cadre éthique et durable. D’une part, les projets étant épars, la sélection de projets alternatifs a été circonscrite dans la région Alsace, facilitant les déplacements par rapport au nombre d’échanges à réaliser avec les projetants. D’autre part, le bouche à oreille a permis la découverte de projets pour lesquels il existe parfois peu de communication officielle.

S’agissant des critères de sélection, les différents projets alternatifs doivent représenter les catégories standards citées précédemment. Ainsi, par analogie, l’étiquette de l’habitation collective sera représentée par le projet alternatif de l’habitat participatif, celle de la maison individuelle par une habitation répondant à des caractères primaires, et pour finir, celle des infrastructures accueillant du public par des tiers lieux et des écolieux.

Après avoir sélectionné plus d’une trentaine de projets, dont une vingtaine en Alsace, il s’agissait de choisir les plus représentatifs pour cette étude. Les critères de sélection ont été multiples, mais le principal était la disponibilité et la proximité des projets. Le phasage du projet n’était pas un critère de sélection. Au contraire, la singularité et leur temporalité pouvaient être des atouts afin d’évoquer avec recul ou non, les difficultés rencontrées lors de leur démarche de conception. Le fait qu’un architecte ait pris part à ces projets n’a pas non plus constitué un critère pertinent, dans la mesure où seul l’usager était, dans un premier temps, au cœur du sujet. Toutefois, en ce qui concerne le point de vue des architectes, ce dernier est surtout représenté par les écrits et les supports qu’ils font paraitre au sujet d’une architecture éthique et soutenable. Peu d’entre eux seront représentés dans le cadre de cette étude, car le caractère alternatif des projets met en lumière le défaut de pertinence de leur intervention à certains égards, ou tout simplement leur absence globale durant le projet.

1 FRIEDMAN, Yona Utopies réalisable. Paris : Editions de l’éclat, (première édition 1975 dans la collection 10/18) , 2015. 240p.

2 FRIEDMAN, Yona Comment habiter la terre. Paris : Editions l’éclat, 2016 (première édition 1976). 128p.

10

La question centrale de cette étude sera donc développée autour des projets retenus pour le corpus, juxtaposée à un apport théorique afin de déterminer un état des lieux du changement profond qui tend à s’opérer en architecture vers une dimension éthique et soutenable. L’étude de ces cas concrets permettra ainsi de nous questionner sur les moyens à notre disposition pour agir dès à présent vers de nouvelles pratiques. En partant d’un contexte historique, la réflexion menée s’appuie sur des enquêtes ainsi que sur des entretiens semi-dirigés proposés aux projetants ainsi qu’aux architectes liés au processus de projets alternatifs.

Pour ce faire, un cadre de recherche particulier a été fixé et se définit comme suit. En ce qui concerne le cadre temporel, celui-ci se définit sur la période de l’anthropocène qui renvoie « à l’état de la planète tel qu’il résulte de l’impact désormais massif, sur un temps court, des activités humaines »3. Cette période trouve son essor autour des années 1950 et depuis les crises qui se sont succédées (économique, sociale, politique, etc ) qui montrent les limites d’un modèle de société et les conséquences directes qui y sont liées.

En un sens, l’une des limites de cette méthode pourrait être induite par le choix du corpus qui ne représente qu’un panel limité d’acteurs. Dans un autre sens, l’émulation qui existe autour de ces projets alternatifs ne permet pas toujours au projetant d’accorder le temps et l’énergie nécessaire pour participer à ce type d’études. Leur priorité étant de pérenniser leur activité, ainsi que le fonctionnement et le développement de leur projet. La limite de cette méthode réside sans doute dans la distance qui existe entre mon lieu de résidence et celui de chacune des personnes sollicitées

Les projets alternatifs représentent une population d’individus en recherche de reconnexion et d’échange social. Il semble que les groupes ayant été les plus proches géographiquement étaient plus facilement abordables, le contact réel en plusieurs phases permettant de profiter d’échanges plus fréquents. Le développement de la réflexion se construisant en plusieurs étapes, il peut nécessiter, de ce fait, de rencontrer les groupes à plusieurs reprises. Or, cela implique de solliciter ces derniers à de nombreuses reprises, sans qu’il puisse toujours bénéficier d’un retour bénéfice sur le temps partagé. Le seul groupe pour qui cela a été le cas était Graine de lieu, avec lequel il s’est instauré un échange de bons procédés Ainsi, à chaque sollicitation, il pouvait me briguer des informations en rapport avec mon activité de maitrise d’œuvre, ce qui a permis de prolonger les discussions tout au long de l’étude du corpus

Yona Friedman soulevait les difficultés présentées par les modèles mathématiques et l’attention portée uniquement sur les résultats par les physiciens. Selon lui, « en physique, le processus est au moins aussi important que le résultat »4 . En observant ainsi les processus qui génèrent ces projets alternatifs, nous pouvons tenter de faire émerger les outils menant vers une architecture éthique et soutenable. De ce fait, même si ces projets peuvent être imparfaits voire ne pas aboutir, ou à l’inverse briller et inspirer, ce qui nous intéresse avant tout est d’observer la régularité ou la singularité des propositions d’alternatives au sein des différents projets retenus. Ce faisant, cela nous permettra de comprendre de quelle manière les mentalités et les pratiques peuvent changer, tant chez les usagers que chez les architectes.

3 BOURG Dominique, Chapitre 4. Anthropocène, questions d’interprétation. Dans : Rémi Beau éd., Penser l’Anthropocène (pp. 63-76). Paris : Presses de Sciences Po. (BOURG Dominique, 2018)

4 FRIEDMAN, Yona. L’ordre compliqué et autres fragements. Paris : s.n., 2020 (première édition 1958). 144p.

11

ETAT DE L’ART

L’ANTHROPOCENE COMME DEFINITION D’UNE PERIODE

La conséquence directe de l’anthropocène dont notre société actuelle entend le plus parler est celle du dérèglement climatique, dont l’enjeu principal est de tendre vers un développement durable et écologique Or, les acteurs de la croissance économique et industrielle tentent de s’emparer de ces thèmes en les utilisant comme des atouts politiques et commerciaux.

Pour Timothée Parrique, auteur de la thèse « la politique de la décroissance », les termes « capitalocène », « PIBocène » ou « éconocène » lui sembleraient plus appropriés. En effet, selon lui, « ces termes nous permettent de mettre le doigt sur le problème. Quand on dit « anthropocène » le problème c’est l’humanité, et là on va se poser la question, est ce que c’est un problème de nature humaine, de population, et tout cela se sont des faux problèmes. Le problème c’est le capitalisme, l’économicisme, de manière encore plus globale, la supériorité du mode de pensée économique, et un troisième problème, c’est la croissance comme idéologie » 5 Sans mettre de côté l’idée de la responsabilité des phénomènes, nous parlerons ici de capitalocène ou d’anthropocène selon l’idée qui sera à mettre en exergue.

Les écrits, centrés sur la période de l’anthropocène et notamment à propos des thèmes sociétal, politique et environnemental, sont récurrents. Les premières recherches menées autour du cadre temporel, fixées par la méthode, ont permis de constater une certaine récurrence dans la manière de développer les thèmes liés à l’anthropocène et au développement durable. Le cheminement de la présente étude s’est similairement construit dans le même schéma de définition des termes. Cela permet de transcrire d’une certaine manière le bien-fondé des propos de manière à justifier la démarche et l’importance de celle-ci en ce moment précis.

LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE

En France, ce sont des évènements historiques et politiques marquants qui ont constitué l’avènement de l’utilisation de la formule de « développement durable ». Ces évènements sont multiples tels « le « Rapport Brundland » de 1987 qui est, à cet égard, le plus remarquable des textes clés : par-delà ses usages variés, il fonctionne comme fondateur de la notion et comme source légitime de la définition. Fonctionnent également comme des textes clés l’« Appel de La Haye » de 1989, l’« Appel d’Eidelber » de 1992, le « Discours de Chirac à Johannesbourg » en 2002 régulièrement présenté comme celui par lequel s’est enfin libérée l’expression politique de la culpabilité morale et du devoir d’action, ou encore le « Pacte écologique de Nicolas Hulot » lancé en 2006.6

5 VIDARD Mathieu , dans une interview de PARRIQUE Timothée, Pour une économie de la décroissance, [En ligne] 15 septembre 2022, consulté le 17 septembre 2022, disponible sur https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-jeudi-15-septembre2022-8313277

6 KRIEG-PLANQUE Alice, « La formule “développement durable” : un opérateur de neutralisation de la conflictualité », Langage et société, 2010/4 (n° 134), p. 5-29. DOI : 10.3917/ls.134.0005. URL : https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2010-4-page-5.htm

12

Francine Pellaud se questionne à propos de l’éducation au développement durable, « les termes semblent à la mode, mais ont-ils encore du sens ?... »7. Initialement, la notion de développement durable proposait un processus permettant de faire évoluer notre société, tout en préservant notre qualité de vie. En se l’appropriant, les acteurs économiques ont donné naissance au phénomène de « greenwashing » ou « éco blanchiment » qui semble s’expliquer notamment par le fait que le développement durable est perçu davantage comme « un phénomène de société que nous retrouvons dans la communication des organisations »8

En s’intéressant à la définition que propose Kristel de Myttenaere dans sa thèse « Vers une architecture soutenable »9 , l’on peut se demander si cette notion constitue une étape nécessaire dans toute réflexion basée sur les notions d’architecture et de respect de l’environnement écologique. Elle propose de décortiquer la notion de « développement durable » en commençant par exposer que le terme, d’abord repris de l’anglais via l’adjectif « Sustainable », est une notion provenant de l’adjectif latin « Sustinere », soutenir en français. « Il s’agit donc d’un développement qui peut être soutenu pour des raisons plausibles, introduisant l’idée que tout type de développement n’est pas nécessairement positif. Cette qualification va donc de pair avec un questionnement : quelles peuvent être les raisons plausibles, supportables ? »10 . Cette notion introduit ainsi une notion éthique au développement. Elle propose, ensuite, une piste de compréhension de l’expression « développement durable » en citant Serge Latouche, « Le développement peut-il être durable ? » dans la revue l’Ecologiste N°6 février 2001 Pour elle, cette notion suggère une dimension temporelle de durée dans le temps, qui par conséquent pose question quant à son intérêt. En effet on peut penser le développement durable semblable à un phénomène ayant un début et une fin, ou au contraire, comme un mode de vie idéal, auquel cas, la dimension de durée biaise le sens que l’on a voulu conférer aux termes. Elle fait également le parallèle avec l’utilisation de l’adjectif dans la notion de « croissance durable » qui créée, d’après elle, une ambiguïté et remet en question l’efficience de voir la croissance durer. Les ressources n’étant pas inépuisables, il est inenvisageable que la croissance n’ait pas de fin.

7 PELLAUD Francine, Pour une éducation au développement durable, Editions Quae, Versaille, 2011, 205p

8 CORDELIER, Benoit, et BREDUILLIEARD Pauline. « Publicité verte et greenwashing », Gestion 2000, vol. 30, no. 6, 2013, pp. 115-131

9 MYTTENAERE, Kristel. Vers une architecture soutenable, thèse sous la direction d’André André De Herde, Science Appliqué disponible sur http://hdl.handle.net/2078.1/5002, 389p (MYTTENAERE, 2006)

10 Ibid.

13

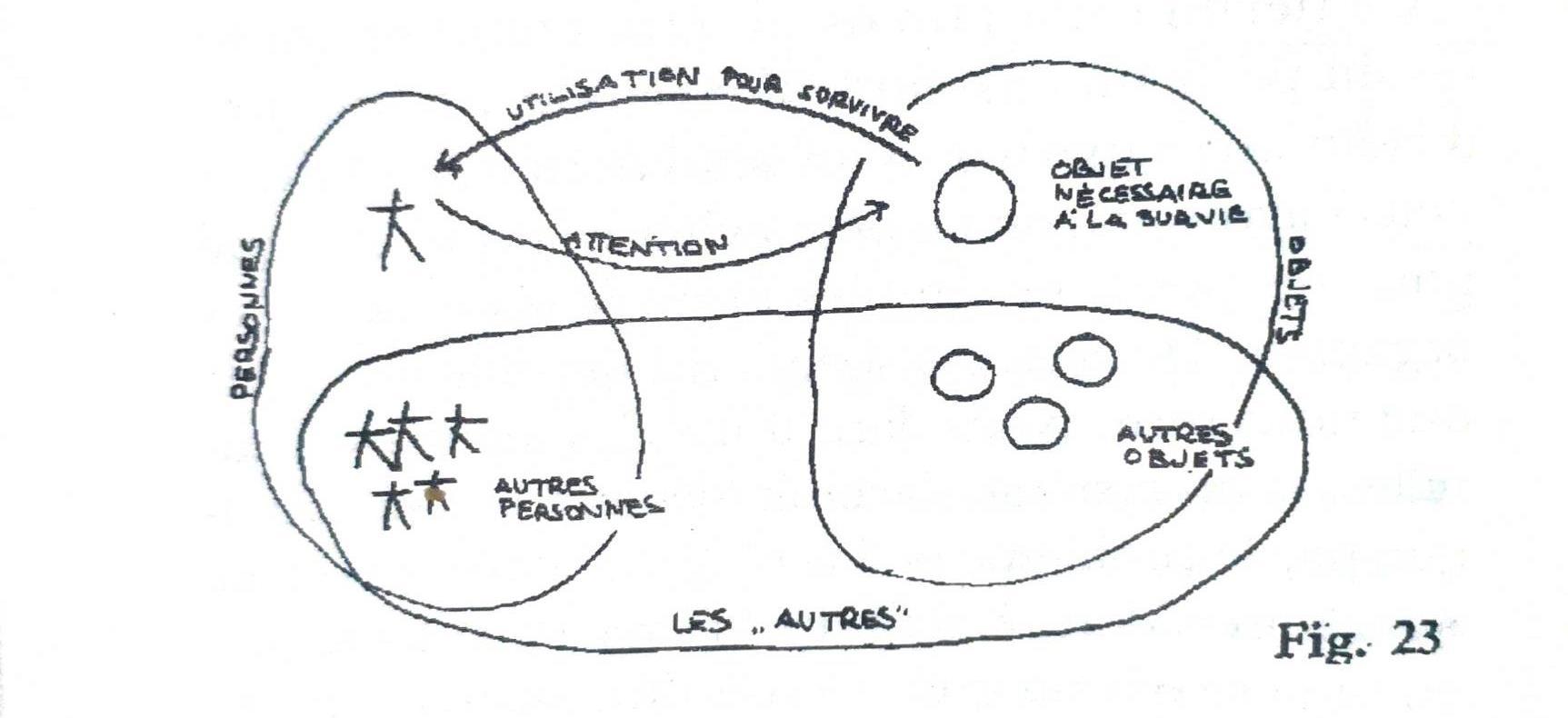

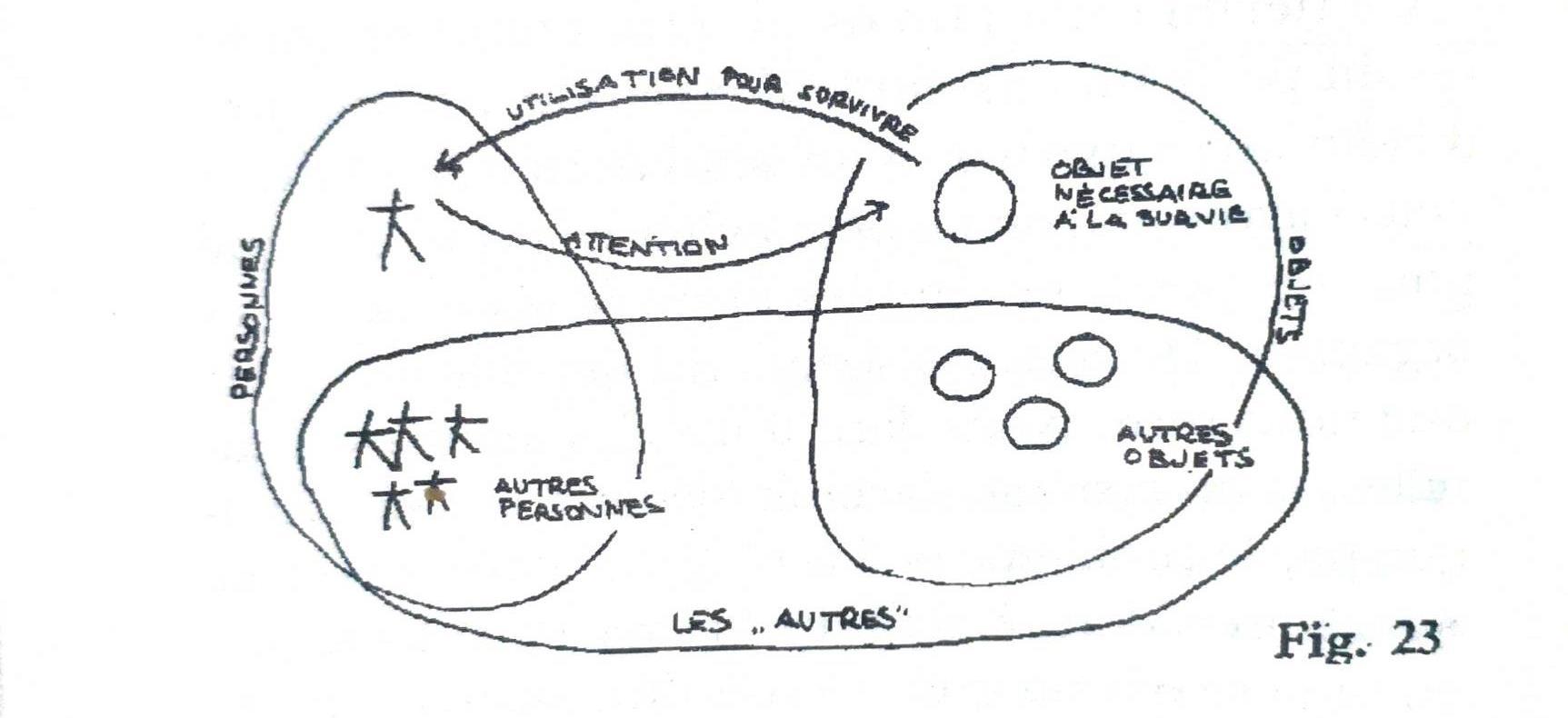

LA NOTION DU BESOIN ET LA PYRAMIDE DE MASLOW

Dans cette course à la croissance infinie, la question sous-jacente que l’on peut se poser est de comprendre pourquoi nous nous sommes tellement éloignés de nos besoins essentiels. Pour tenter d’y répondre, la pyramide de Maslow propose une illustration des besoins fondamentaux de l’Humain. Le principe de son fonctionnement repose sur la considération que, si chaque besoin est considéré comme accompli, les préoccupations mènent vers le besoin supérieur. Si les besoins vitaux tels que la faim, le repos et l’habitat sont assurés, l’Humain gravira la pyramide en cherchant à accomplir le besoin de sécurité, puis celui d’appartenance et d’estime jusqu’à la recherche de l’accomplissement global. Or, comme le constate Francine Pellaud11, malgré la logique de cette pyramide, elle ne correspond pas à la réalité : « pour répondre à des besoins d’appartenance, d’estime, des hommes et des femmes sont capables d’exploits, sans pour autant que les besoins dits « fondamentaux » soient forcément garantis »12

Figure 1 Pyramide de Maslow 1943 Pyramide de Maslow. [consulté le 14 décembre 2022]. Disponible sur : https://lisette-mag.fr/pyramide-demaslow/

Il ressort de ce qu’il précède que la notion de développement soutenable sera préférée à celle de « développement durable » pour les réflexions qui suivront De même, il faut préciser que cette notion s’inscrit dans le domaine de compétence de l’architecture, celle-ci ayant un rôle plus qu’important à jouer, dans le processus de développement soutenable comme dans le processus primaire de sécurité de l’être humain Par conséquent, nous parlerons donc essentiellement d’architecture soutenable, « une architecture qui vaut la peine d’être soutenue pour des raisons qui font sens, qui s’appuient sur des principes, capable de synthétiser une somme d’enjeux »13 . 11 (PELLAUD, 2011) 12 Ibid. 13 (MYTTENAERE, 2006)

14

IMPACT DU BATI SUR L’ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT DE COMPORTEMENTS

Quelques chiffres sur la part de la consommation en énergie et la pollution en architecture

Il est indéniable que « le bâtiment (la construction) représente environ 40 % des émissions de CO2 des pays développés, 37 % de la consommation d’énergie et 40 % des déchets produits »14. Et pourtant en France, le Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE)15 n’a été créé qu’en 201216 , remplaçant le Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement (CNDDGE) qui avait lui-même été créé en 2008. Ces différents comités ont pour but d’élaborer une politique permettant d’accompagner la transition, jugée nécessaire par le sommet de la Terre de Rio en 1992 et la création du GIEC en 198817 . En tout, 6 rapports ont été publiés et peu de choses ont évolué depuis, jusqu’à la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine qui viennent enrayer le système économique, politique et de santé, comme des grains de sable dans un engrenage

Le rapport au contexte actuel

Pourtant, et pour rappel, la période de l’anthropocène a débuté autour des années 1950. Face à ce constat, l’on peut se demander quel impact positif significatif nous avons su mettre en place depuis. Ironiquement, l’on peut se demander si l’impact le plus pertinent depuis 1950 n’est pas issu de la survenance de la pandémie de la Covid-19 en 2020, engendrant un confinement strict et freinant toutes les activités humaines. En effet, la planète entière a pu constater une baisse des déplacements et le ralentissement du secteur de l’industrie, permettant ainsi de limiter les pollutions et émissions De même, nous avons pu constater l’incidence du confinement sur le comportement de la population, leur rapport à la nature, à leur habitat, ainsi que leur rapport à la consommation. Enfin, d’autres effets de la pandémie et du contexte géopolitique européen ont mené à des pénuries de denrées qui ont un impact sur nos consommations. Depuis, des études portent sur l’analyse de ces comportements et questionnent quant à la durabilité des démarches responsables.

Ainsi, la pandémie de la Covid-19 s’inscrit incontestablement dans la période de l’anthropocène et du capitalocène. En nous touchant directement, cette épidémie a réduit la distance psychologique entre l’individu et le dérèglement climatique, ainsi qu’avec la détérioration de notre environnement, dans la mesure où la pandémie est perçue comme en étant une des résultantes.

14 DESHAYES Philippe, « Le secteur du bâtiment face aux enjeux du développement durable : logiques d'innovation et/ou problématiques du changement », Innovations, 2012/1 (n°37), p. 219-236

15 Mission : « Le conseil national de la transition écologique (CNTE) est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie et sur les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone. », disponible sur https://www.ecologie.gouv.fr/cnte, consulté le 27 mai 2022

CNTE : Sa mission est présenté comme suit, « Le conseil national de la transition écologique (CNTE) est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie et sur les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie

16 MONNOYER-SMITH, Laurence. Conseil national de la transition écologique. Environnement, Risques & Santé, 2017, vol. 16, no 3, p. 313-314

17 Jean Jouzel, Michel Petit, Valérie Masson-Delmotte. Trente ans d’histoire du Giec. La Météorologie, Météo et Climat, 2018, pp.117-124. ff10.4267/2042/65154ff. ffhal-03335732f

15

« La pandémie de coronavirus constitue un événement historique suffisamment inédit pour fortement modifier les valeurs partagées au sein de la société (Sheth, 2020). Définies par Rokeach (1973) comme des croyances durables, les valeurs portent sur le fait qu’une manière de se comporter est personnellement ou socialement préférable à toute autre. Ces valeurs sont le résultat d’un héritage culturel autant que d’expériences personnelles (Schwartz, 1992). »18

Si à la période dans laquelle nous nous trouvons est propice aux changements de comportements, ils n’apparaissent pas innovants pour autant. Un article interroge les effets de la pandémie de la Covid19 sur la société et note que, comme la plupart des changements responsables, « l’achat de seconde main ou de proximité, la consommation collaborative, sont apparus sur les décombres de la crise des subprimes en 2008. La crise du Covid-19 les a surtout vus s’étendre et se consolider, sans toutefois qu’ils se généralisent »19

LA REACTANCE PSYCHOLOGIQUE : DE LA SOCIETE DU RISQUE A L’ARCHITECTURE ETHIQUE

Si de premiers effets du confinement sont apparus positifs pour l’environnement, nous avons pu constater également un revirement de situation lorsqu’un semblant de « retour à la normale » a été possible. « Selon la théorie du self-licensing, une bonne action peut donner « droit » à une action plus douteuse (Merritt et al., 2010). C’est cette théorie qui explique qu’une salade verte choisie en entrée justifie le choix d’une part de gâteau au chocolat en dessert »20 . Nous avons pu observer ce phénomène dans les centres commerciaux avec les longues files d’attentes chez Zara ou Mc Donald’s. Pour l’évoquer, l’on parle de « réactance psychologique »21. Cela peut s’expliquer par le fait que « la réactance psychologique est plus forte dans les sociétés individualistes. Son intensité dépend aussi de l’expertise perçue de la source qui impose la privation de liberté »22 .

En un sens, la pandémie a accru chez les citoyens peu engagés jusque-là, une conscience environnementale face aux risques futurs liés aux dérèglements, tout en révélant « les limites de notre supposée suprématie technique »23

18 TRESPEUCH, Léo, ROBINOT, Élisabeth, BOTTI,

19 Ibid.

20 Ibid.

21 La réactance psychologique se réfère à un état émotionnel activé vers le recouvrement de la liberté à chaque fois que celle-ci est menacée source : Réactance psychologique : G. Mugny et S. Papastamou, Réactance psychologique et ordre social, vol. Vol. 2, Quaderns de psicologia. International journal of psychology, 1979, pp. p. 103-14.

22 (TRESPEUCH, 2021) 23 (TRESPEUCH, 2021)

16

Laurent, et al. Allons-nous vers une société plus responsable grâce à la pandémie de Covid-19? 2021. (TRESPEUCH, 2021)

LA SOCIETE DU RISQUE

En revenant sur le fait que la situation a peu évolué par rapport aux premières prises de conscience des enjeux écologiques, cela nous amène à la réflexion suivante : ce que nous savons être inévitable nous fait entrer dans une « société du risque »24 . A cet égard, les propos d’Arlette Bouzon permettent d’introduire la remise en question des fondements de notre société. Elle cite, à ce titre, la troisième partie du livre d’Ulrich Beck et expose ses idées : la « modernité réflexive »25 qui situe « la modernité dans laquelle nous vivons »26 , correspond à l’émergence d’une société du risque différente de la société industrielle classique.

Ainsi, « Ulrich Beck considère ainsi que la science est devenue l’instrument incontournable de mesure et de gestion des risques contemporains, et se trouve confrontée à des exigences nouvelles. Mais, pour accepter un risque donné, encore faudrait-il que les connaissances minimales nécessaires à la compréhension des situations à risques et des alternatives envisageables soient acquises par les individus. Or, en entretenant l’illusion que les risques peuvent être entièrement éliminés, ou du moins maîtrisés, l’expertise scientifique est source de bien des malentendus. La société contemporaine, société – industrielle – du risque, devient alors un lieu de méfiance généralisé où profanes, et parfois même les experts, doutent et remettent en question les fondements sur lesquels elle s’est construite. Ulrich Beck préconise, en conséquence, une transformation complète des formes classiques de la vie publique »27

La société industrielle a tenté de parer aux catastrophes engendrées par les changements climatiques, mais ces compensations trouvent leurs limites. En effet, ce mode de fonctionnement engendre une « société du risque » et malgré les meilleures technologies, la solution n’est pas de développer des outils pour remédier aux catastrophes, mais plutôt d’éviter qu’elles ne se produisent

24 BOUZON Arlette, « Ulrich BECK, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, trad. de l’allemand par L. Bernardi », Questions de communication [En ligne], 2 | 2002, mis en ligne le 30 juillet 2012, consulté le 18 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/ 7281 ; DOI : https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.7281 (BOUZON, mis en ligne le 30 juillet 2012) 25 Ibid. 26 Ibid. 27 Ibid.

17

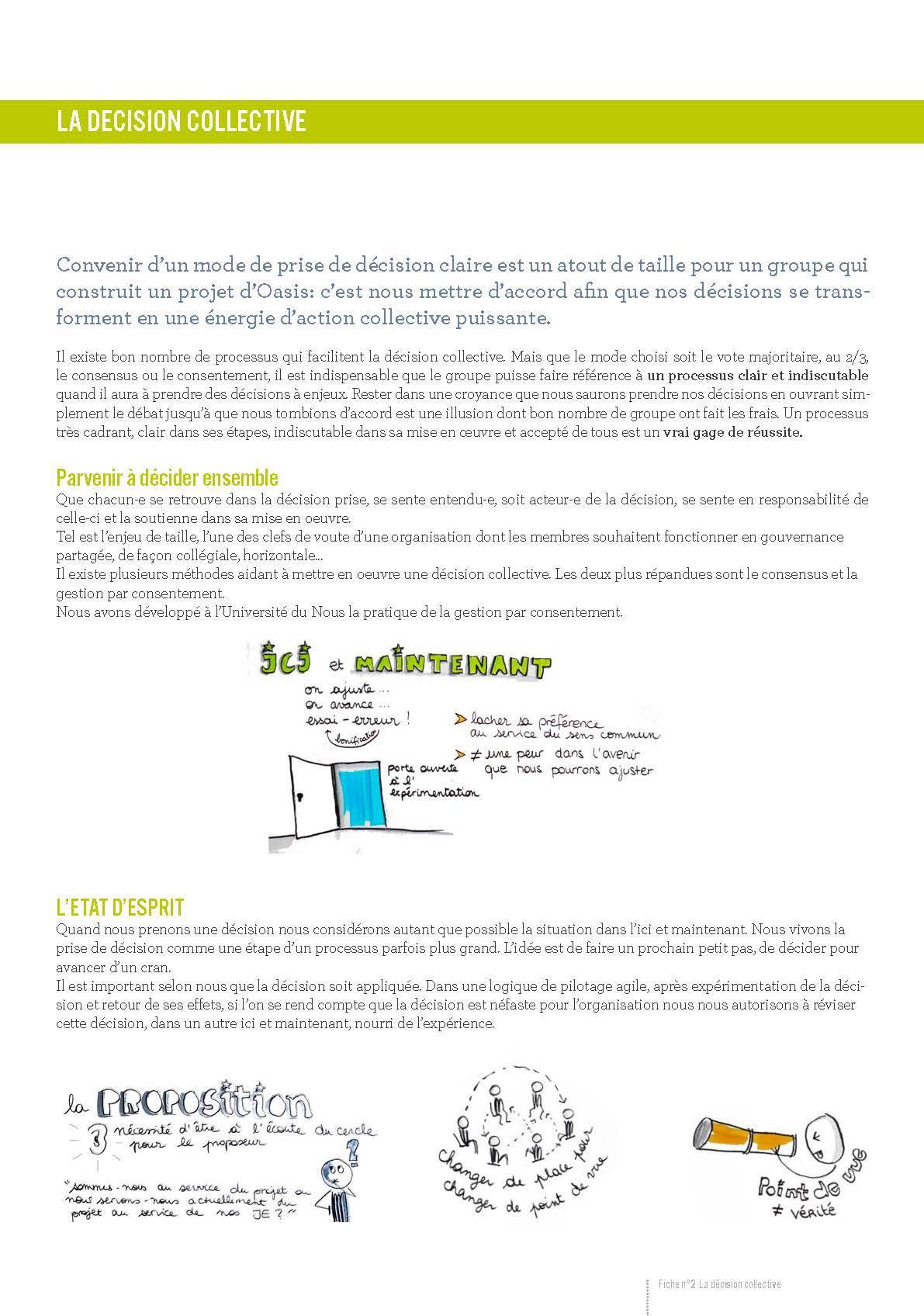

L’ARCHITECTURE ETHIQUE – LUCIEN KROLL, PATRICK BOUCHAIN ET PHILIPPE MADEC

Il semble nécessaire de se questionner sur les fondements du fonctionnement de la société post moderniste telle quelle est connue aujourd’hui. L’architecture éthique est une grande cause, elle est presque inattaquable de front. « L’incrémentalisme » et la « vicinitude »28 peuvent éventuellement accompagner cette transition. Selon les partisans de l'incrémentalisme, tels que le sont Lucien Kroll et Partick Bouchain, il est préférable d'apporter des modifications à un système ou à une politique en les testant et en les évaluant au fur et à mesure, plutôt qu'en adoptant des changements radicaux qui peuvent entraîner des conséquences imprévisibles.

De cette manière, nous pouvons essayer d’analyser et de comprendre certains processus générant une architecture éthique et soutenable à l’échelle du corpus. Ce questionnement doit nous servir à appréhender une architecture éthique, une manière d’« accueillir un autre savoir-vivre ensemble »29 Aujourd’hui, bâtir éthique pourrait se définir comme suit, selon Philippe Madec : « sont convoqués à la fois la connaissance de l’état du monde dans sa nouveauté inédite, le courage de s’attaquer aux habitudes, aux désirs et à leurs multinationales, une force morale pour désigner ce qui reste possible et l’envie créatrice de proposer la vision anticipatrice d’un autre établissement humain »30. De cette manière, les projets alternatifs du corpus révèlent une représentation de cet « autre établissement humain »31 . Il infère que la transformation de la société et donc, la mouvance vers une architecture éthique et soutenable, ne peuvent être réalisé sans la participation des usagers, au moyen d’« une volonté de participation citoyenne »32 Il n'existe pas de méthode unique pour garantir une architecture éthique, mais il existe plusieurs façons d'encourager une pratique architecturale responsable et respectueuse. Nous verrons tout au long de cette réflexion de quelle manière les architectes ont un rôle à jouer dans ce processus, tout comme l’ensemble des usagers et des pouvoirs politiques également.

Le monde, la planète Terre, les Hommes et l’environnement font partie d’un ensemble, d’un tout. Ce tout présente un emboitement d’échelles semblable à un ensemble de systèmes complexes, ou plutôt compliqués L'emboitement d'échelle consiste à intégrer différentes tailles d'habitats et d'espaces publics dans un même quartier, de manière à offrir une diversité de logements et de services au service d’un « autre établissement humain ».

De fait, « nous sommes incapables de penser de manière holistique »33. Il semble nécessaire d’après Yona Friedman de « décrire un processus avec précision »34 , et pour ce faire d’« avoir recours à son « histoire » : c’est-à-dire à la liste chronologique de ses étapes »35 28 KROLL, Lucien, De l’architecture action comme processus vivant…. Publication Inter, Les Editions de l’intervention, 2011, consulté le 8 mars 2022, https://id.erudit.org/iderudit/63940ac, p 8–15 / 108 29 FAREL, Alain, FAURE, Daniel, JUSSELME, Thomas, FRADIN, Etienne, MADEC, Philippe, BENOIT, Jacques, DEOUX, Suzanne, DESMOULINS, Christine, GAUZIN-MULLER, Dominique, TESTART, Jacques. Bâtir éthique et responsable. Paris, 2007 : Editions Le Moniteur. p. 140. 30 Ibid. 31 Ibid. 32 Ibid. 33 (FRIEDMAN, L’ordre compliqué, 2020, (première édition 1958)) 34 Ibid. 35 Ibid.

18

En s’appliquant à analyser les projets alternatifs retenus dans le corpus et grâce à la participation des projetants, les propos suivants tenteront de mettre en lumière les outils essaimant une architecture éthique et soutenable, duquel pourra résulter ce que l’on appelle en analyse transactionnelle, la position du « gagnant-gagnant » 36. Cela signifie que tendre vers une architecture éthique et soutenable doit autant profiter à l’habitant qu’à l’architecte, mais également à toute la société.

Afin de comprendre dans quelle mesure les projets alternatifs interrogent le rapport architecte-usager, tout en générant une architecture éthique et soutenable, l’on développera la réflexion de la manière suivante : dans un premier temps, l’on évoquera les raisons ayant conduit aux projets alternatifs en faisant un bilan historique de l’héritage de notre architecture d’après-guerre et des modes de gouvernance qui s’y sont opérés. Ensuite, l’on explicitera les démarches de projets alternatifs et de quelle manière ils permettent d’interroger le rapport architecte-usager, tout en générant une architecture éthique et soutenable. Enfin, l’on exposera comment l’incrémentalisme au service de l’architecte permet de replacer l’usager au cœur du processus d’élaboration du projet, tout en développant le projet local. 36 L’analyse transactionnelle est créée en 1958 par Eric Berne, médecin psychiatre et psychanalyste canadien

19

Partie

Gouvernance et Rupture avec les Modèles, du Modernisme au Postmodernisme

I

1. Gouvernance verticale descendante

1.1. Le cas de la reconstruction après-guerre en France

1.1.1 Contexte Alsacien

Historiquement, l’on pourrait croire qu’à la suite de la guerre de Trente Ans, puis de la Première ainsi que de la Seconde Guerre mondiale, la France et plus particulièrement l’Alsace, qui furent des espaces d’affrontements centraux, auraient donné l’occasion de rebâtir les villes selon les modes de vie modernes

Dans les faits, la guerre de Trente Ans a débuté en Alsace à la fin de l’année 1621. Bien souvent, les villages ont vu plus de la moitié de leurs constructions détruites et ce n’est qu’au début du XVIIIème siècle que la reconstruction a repris ardemment. D’ailleurs, ce sont les dates que l’on relève de nos jours sur les maisons les plus anciennes, excepté dans les vignobles où des constructions du XVIIème siècle ont pu être préservées grâce à leurs remparts. Les villages rebâtis ont été repeuplés essentiellement d’anciens habitants, mais aussi de colons français, allemands ou suisses

Cette phase de reconstruction a inscrit durablement le modèle de construction à pan de bois dans le patrimoine, précisément grâce au « savoir-faire des charpentiers locaux mais également des artisans venant des régions avoisinantes »37 venant de la Souabe, la Bavière ou du Tyrol. À ce stade, il semble que le patrimoine soit encore préservé grâce à l’artisanat local, ainsi qu’aux savoir-faire locaux des régions voisines.

1.1.1.a. Volonté d’innovations et urgence de reconstruction

À la suite de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, l’idée selon laquelle la reconstruction pourrait se réaliser grâce aux innovations techniques apportées par la révolution industrielle, ainsi qu’au courant du modernisme prospérant et aspirant à une progression sociale et économique, ne changea pas fondamentalement les espaces urbains connus jusque-là. En effet les politiques ainsi que les indemnisations menées après-guerre, ont conduit dans la plupart des cas à une reconstruction à l’identique partielle38. Si des enquêtes et des concours ont permis la codification de styles régionaux, l’Alsace a bénéficié d’une influence de mouvement régionaliste et de l’exposition internationale de folklore de 1937. De manière générale, peu de choses ont évolué : les constructions ont été réédifiées sur le même parcellaire, privilégiant « les villages-rue, où les maisons s’alignent le long d’une ou deux voies de circulation, plutôt que les village-tas d’origine médiévale, enserré dans des voies circulaires et des fortifications »39

37 DENIS Marie-Noële, « De l'influence des politiques de reconstruction sur l'architecture rurale en Alsace », Ethnologie française, 2007/HS (Vol. 37), p. 29-34. DOI : 10.3917/ethn.070.0029.

URL : https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-HS-page-29.htm 38 Ibid. 39 Ibid.

21

1.1.1.b. La reconstruction dirigée par les politiques nationales

Comme cela a été évoqué précédemment, un certain nombre de représentants renommés de l’urbanisme, tels que Lucien Kroll et Patrick Bouchain, ont à cette époque tenté de faire « aboutir les solutions modernistes proposées sans succès depuis la fin du XIXe siècle »40. Dans ce contexte de reconstruction, cet échec était dû, semble-t-il, aux instabilités politiques, aux difficultés économiques et à « un certain état d’esprit individualiste repoussant l’application de plans d’ensemble propre à l’espace urbain »41. Finalement, ce sont les militaires français, en proposant des stratégies intégrant l’objectif d’espace urbain, qui ont fini par influencer la démarche à suivre. Cependant, leur plan d’action a intégré une manière moins audacieuse et davantage technique. Elle s’est inspirée notamment des expositions de la National Housing Agency américaine, dont les techniques proposent la rationalisation de la production. La période de reconstruction des années 1945 aux années 1955 ne sera qu’une période d’essai pour les années 1960, permettant de dépasser les méthodes artisanales d’avant-guerre en s’inscrivant d’avantage dans l’ère industrielle, grâce à de nouvelles méthodes de construction. En effet, « La reconstruction a privilégié la « modernisation raisonnable », qui est le résultat d’un compromis entre ancien et nouveau, le nouveau n’entrant qu’à reculons, sous la forme la plus édulcorée possible »42 Les progrès en matière de construction, rendus possibles grâce à la révolution industrielle qui, rappelons-le, a largement développé l’emploi du béton armé, ont permis de s’affranchir de certaines contraintes techniques. Cela a notamment facilité et accéléré les méthodes de construction. La construction des logements a elle-même pris la forme d’une certaine production industrielle, avec une uniformisation qui, en se généralisant, a eu pour conséquence un appauvrissement tant des particularités régionales du paysage architectural, que de notre savoir-faire artisanal. Cette aliénation entraine l’absence de consultation de l’usager quant à sa participation dans cette reconstruction globale.

L’on peut donc voir que, selon les régions, le propos peut être nuancé quant à la standardisation des constructions. L’après-guerre est aussi caractérisé par cette rivalité entre culture délocalisée, « soucieuse de renouer les fils de la modernité sans frontières interrompue par la guerre » et ceux qui utilisent « le savoir-faire des praticiens locaux, et peut alors se rapprocher des formes disparues »43. Si la simplification des modèles a en partie eu lieu en Alsace, elle reste modérée et permet encore aujourd’hui de distinguer les cœurs de village Alsacien, des villages hors région. Cela a permis de conserver « les principaux traits qui fondent l’originalité de la campagne alsacienne »44 . Si cela est vrai pour les cœurs de village aux abords des monuments historiques, cela se vérifie peutêtre moins pour les espaces pavillonnaires.

40 VAYSSIERE, Bertrand. Relever la France dans les après-guerres : reconstruction ou réaménagement ? [En ligne] [Consulté le : 10 Aout 2022.] Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales.

41 Ibid.

42 Ibid.

43 MONNIER, Gérard. De la reconstruction a la croissance (1945-1975). [éd.] L'architecture du XXe siècle Gérard Monnier éd. Paris : s.n., 2000. pp. p. 74-104. Vol. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? ».

44 DENIS,Marie-Noële. De l'influence des politiques de reconstruction sur l'architecture rurale en Alsace.[Enligne] [Citation : 10 Aout 2022.] https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-HS-pag.

22

1.1.2 La critique du Ciam par Team Ten, une tentative d’alternative ?

1.1.2.a. L’approche théorique relayée au second plan

Les mutations de la société, du domaine de la construction et donc de l’architecture ont largement été influencées par plus d’un siècle d’industrialisation. Cette forme de société inscrit sa durabilité dans une forme de croissance perpétuelle, l’on peut donc parler de « capitalocène » selon Timothée Parrique. En France, la période la plus faste, identifiée sous le nom « les Trente Glorieuses », a débuté en 1945 après la Seconde guerre mondiale, et s’est poursuivie jusqu’au premier choc pétrolier en 1973.

Quasiment à la même période, la charte d’Athènes a été co-rédigée par Le Corbusier en 1933, puis a été reprise en 1957 dans une nouvelle version éprouvée par le CIAM-France45. Sur le papier, les idées mises en place par Le Corbusier séduisent et fonctionnent. Toutefois, il semble que cette architecture trouve ses limites. D’une part, car c’est « dans ce haut degré de perfectionnement même, qui la disqualifie lorsque l’industrialisation de la construction exige de nouveau critères de productivité, des plans plus simples et répétitifs »46. D’autre part, car elle se heurte à des réactions qu’elle n’avait pas anticipées d’un point de vue social et culturel. L’architecture semble ne pas pouvoir suivre le rythme effréné de la croissance que l’on pense alors infinie, résultant d’une insolubilité de l’architecture dans le gouffre du capitalocène. D’une part, ni les ressources, ni la main d’œuvre ne sont infinies et, d’autre part, cela semble être en rupture avec le besoin et la manière d’habiter d’une part grandissante de la population.

« Dans cette période de grande activité pratique, la production théorique passe au second plan ; la partie la plus active se déplace vers l’approche technologique des structures, et vers l’empirisme de réponses aux nouveaux problèmes fonctionnels (par exemple en Angleterre le rapport Buchanan, en 1963, sur la nécessité d’adapter la ville à l’automobile) »47 Durant la même période, « Team X » qui remet en cause la charte d’Athènes, s’inscrit en rupture avec le mouvement moderne. Les précisions autour de la fondation du groupe et de l’intégralité des protagonistes est difficile à circonscrire, toutefois, « Team X » ou « Team Ten » est reconnu encore aujourd’hui pour être l’un des premiers groupes à s’opposer aux idées de la charte d’Athènes. Les fondateurs sont Jaap Bakema, George Candilis, Rolf Gutmann et Peter Smithson, rejoints par la suite par d'autres architectes. En opposition au CIAM, le groupe crée son propre agenda. Le CIAM sera dissous en 1959, après un dernier congrès en 1956, sous la pression de Team X et leur exigence d’alternatives. L’après-guerre, qui est caractérisée en France par les Trente Glorieuses, a permis aux architectes de remplir exponentiellement leur carnet de commandes et a inscrit leur travail dans une démarche davantage pratique que théorique. Or, l’architecture nécessite aussi de la théorisation, surtout lorsque l’on sait qu’elle était en pleine transformation avant la guerre, avec un courant moderne pas certain de son évolution. Finalement, la politique de reconstruction mise en place par les politiques a été le

45

Congrès International d’Architecture Moderne 46 MONNIER Gérard, « De la reconstruction a la croissance (1945-1975) », dans : Gérard Monnier éd., L'architecture du XXe siècle. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2000, p. 74104.URL : https://www.cairn.info/ 9782130507598-page-74.htm 47 Ibid.

23

théâtre d’un essai national et formel. C’est en cela que résulte un manque de recul qui a potentiellement amené à certaines catastrophes, comme celle des grands ensembles. En un sens, cela apparait dommageable, dans la mesure où l’on a mis les habitants dans une situation de vulnérabilité. D’autre part, l’on a fait face à une rénovation, parfois à de multiples reprises, de certains de ces bâtiments. L’énergie grise utilisée a de ce fait été plus importante que cela n’aurait été le cas, si le bâtiment avait été, dès le départ, de meilleure facture. L'énergie grise d'un bâtiment désigne l'énergie consommée tout au long de son cycle de vie, depuis sa construction jusqu'à sa démolition. L'énergie grise d'un bâtiment peut être influencée par plusieurs facteurs, tels que les matériaux de construction utilisés, l'efficacité énergétique des équipements et des dispositifs, et les habitudes de consommation d'énergie des occupants. En choisissant des matériaux durables et écologiques, en construisant des bâtiments efficaces en termes d'énergie et en encourageant les occupants à adopter des comportements éco-responsables, il est possible de réduire l'énergie grise d'un bâtiment et son impact sur l'environnement.

Certaines barres ont, quant à elles, simplement été détruites, puisque la simple rénovation ne pouvait suffire à l’amélioration de critères purement sociaux. Aujourd’hui encore, une part des acteurs de la construction reste inscrit dans un système de croissance exponentielle, et pense que démolir est la meilleure solution, alors que les changements climatiques et écologiques nous rappellent à l’ordre

1.1.2.b. Exemple d’alternative : le cas d’Ivry sur Seine par l’Atelier de Montrouge.

Dans le cadre de ces premiers facteurs historiques, l’habitant lui-même semble exempt de tout pouvoir, tandis que des groupes contestataires du CIAM et de la charte d’Athènes semblent s’interroger davantage sur le sort des habitants. Pendant que Le Corbusier, assisté des politiques, pensait reconstruire massivement la France, d’autres œuvraient pour des constructions de collectifs plus raisonnables et davantage tournées vers la maitrise d’ouvrage. C’est le cas du centre-ville d’Ivry sur Seine, théâtre d’expérimentations édifiées des années 1970 au milieu des années 1980 et commandées par la municipalité. Ces constructions se présentent comme « des alternatives à la production courante du moment »48. Il était donc possible de faire autrement. En tout cas, c’est ce que Jean Renaudie, l’un des fondateurs de l’Atelier de Montrouge, a tenté de proposer en se détachant des préceptes influencés par Le Corbusier, avec lequel il avait pu collaborer. L’on peut alors s’interroger sur la raison qui pousse à suivre un modèle plus qu’un autre, en l’imposant comme dogme absolu. Les raisons étaient-elles de croire en l’utopie des préceptes proposés par Le Corbusier ? Ou bien étaitce parce que l’immixtion de l’architecture en politique a favorisé un modèle plutôt qu’un autre ? Ce questionnement a son importance pour se prémunir de dérives lors de la recherche d’un nouveau processus ou modèle à suivre. Il sera intéressant de garder ce questionnement en fond de réflexion afin que, le moment venu, nous puissions en faire rejaillir l’intérêt. Peut-être qu’en évitant de voir la solution comme une issue unique, l’on pourrait davantage considérer que la diversité permet de ne

48 CHALJUB Bénédicte , Lorsque l’engagement entre maîtrise d’ouvrage et maîtres d’œuvre encourage l’innovation architecturale : le cas du centre-ville d’Ivry-sur-Seine, 1962-1986, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 109 | 2009, 77-94

24

pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé ? En tout état de cause, c’est à l’échelle de notre territoire français- que les conséquences se découvrent.

Si les Trente Glorieuses ont été synonymes de plein emploi et de croissance du pouvoir d’achat, l’on constate également que c’est le politique qui tire les ficelles, dans une situation où l’urgent primait sur la réflexion et la consultation des tiers, l’architecte bénéficiant de cette situation dans une commune mesure, puisqu’il était assuré d’obtenir des commandes sans avoir à user de moyen de communication.

25

1.2. Un va et vient de réformes déconnectées de l’usager

1.2.1

Expérimentation à l’échelle réelle dont l’usager est exempt

L’on peut observer une certaine dualité entre l’évolution de la pratique architecturale qui, n’étant soumise qu’à peu de contraintes, prend son essor dans l’une des formes les plus monumentales qu’elle n’ait jamais connu, et ce besoin de se réapproprier le logement après l’échec de la reconstruction de masse éprouvée par Le Corbusier.

Des années 1960 jusqu’aux années 1970, la construction de grands ensembles a prospéré et transformé les paysages urbains. Ces derniers sont apparus comme une solution rapide et efficace face aux crises du logement et à l’insalubrité de l’époque. Ce phénomène a vu le jour à la suite de prises de décisions politiques. Alors que la reconstruction de la ville s’opérait lentement depuis dix ans, il était déjà coutume qu’une politique nouvelle s’instaure en condamnant la précédente. C’est ce qu’affirme Annie Fourcaut : « les concepteurs des grands ensembles n’ont pas procédé autrement avec les lotissements défectueux de l’entre-deux-guerres, anti-modèle d’urbanisme »49. La construction de grands ensembles a donc été avant tout une démarche politique. S’il n’existe pas de définition en tant que telle, cette forme urbaine est reconnue aujourd’hui comme l’une des plus marquantes de cette période de reconstruction. Elle s’identifie par la caractéristique d’un « aménagement urbain comportant plusieurs bâtiments isolés pouvant être sous la forme de barres et de tours, construit sur un plan-masse constituant une unité de conception. Il peut être à l’usage d’activité et d’habitation et, dans ce cas, comporter plusieurs centaines ou milliers de logements ».50 Le plus souvent situés en périphérie d’agglomération, les grands ensembles se veulent inspirés de « l’architecture moderne influencé par la Charte d’Athènes »51, dont la principale influence est le fonctionnalisme.

Si Le Corbusier, avec la cité Radieuse, reste incontestablement le plus connu et prend à l’heure actuelle un nouvel essor grâce à une forme de spéculation artistique, son modèle reste largement décrié. Même si ses intentions de grands ensembles, résolvant les défis de la ville nouvelle avec des espaces décollés du sol, semblaient louables, il n’y eut que des opérations de massification ponctuelle, qui ne lui permirent pas de mettre sa théorie totalement et définitivement en pratique. La classe populaire fut la première à être touchée par la crise du logement et c’est donc à cette classe sociale que fut destinée la forme urbaine des grands ensembles. L’usager fut, là aussi, exempté de participation dans ce processus d’élaboration d’une ville nouvelle. Ce dernier fut alors qualifié comme « élaboration expérimentale de nouveau procédés de construction »52. C’est alors que pour la première fois en France, les politiques publiques ont poussé à « mettre en œuvre une taylorisation des processus de production : division extrême des tâches (ingénieurs, architectes, terrassiers, maçons), chronométrage

49 FOURCAUT Annie, « Débats et réalisations de l’entre-deux-guerres ou le lotissement comme anti modèle », dans DanièleVoldman (sous la direction de), Les origines des villes nouvelles de la région parisienne (1919-1969), Les Cahiers de l’IHTP, no 17, décembre 1990, p. 11-21;

50 GAUTHIEZ Bernard (dir.), Espace urbain, vocabulaire et morphologie, Edition du Patrimoine, Collection Vocabulaire, 2003, p 86

51 PAQUOT Thierry, Désastre urbains Les villes meurent aussi, Edition La Découverte, Paris, 2015, 2019, p 295

52 LEGOULLON Gwenaëlle, « La construction des grands ensembles en France : émergence de nouvelles vulnérabilités environnementales », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [Online], Volume 16 numéro 3 | décembre 2016, consulté le 11 Aout 2022. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/17984 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.17984

26

des ouvriers, intensification des rythmes de travail, rationalisation et planification méticuleuses des chantiers »53. Finalement, nous verrons dans cette étude que ce système lui-même montre des faiblesses aujourd’hui. A posteriori et avec un recul de plus d’un demi-siècle, les conclusions pouvant être tirées de la fin de cette politique des grands ensembles montre cette solution de reconstruction comme éphémère face à la crise du logement. Dans les faits, derrière ce processus de production se cachaient des phénomènes complexes n’étant pas pris en compte. Les plus fréquents furent l’accumulation de problèmes liés à l’éloignement des centres urbains et à la ghettoïsation de la classe à la fois populaire et multiculturelle, le tout présentant une hétérogénéité irrésolvable.

Figure 2 « J’ai grandi dans un H.L.M » – Zoé 54 53 Ibid. 54 ZOÉ. Le mot du jour [en ligne]. 10 juin 2016 [consulté le 8 avril 2022]. Disponible sur : http://www.lemotdujour.org/blog/2016/6/8/1j4d5p5azsnat0l0hhopx1qu1lg2l1

27

Au début des années 1970, les politiques publiques lancent la circulaire « ni tour, ni barre », mettant ainsi fin aux grands ensembles. Si les politiques de reconstruction d’après-guerre ont nécessité de rebâtir autant les infrastructures publiques que les habitats, c’est le sort de l’habitant qui est resté au cœur des préoccupations dans les crises majeures que le pays a traversé pour se reconstruire. Si les infrastructures servent au bien commun, il faut d’abord qu’il y ait une communauté. Pour qu’il y ait une communauté, il faut que les besoins de première nécessité soient accomplis, la possibilité de s’abriter en étant un. L’habitant ne devrait-il pas d’ailleurs être toujours au cœur du sujet ? Tant dans le questionnement de son logement que dans les infrastructures qu’il pratique et de surcroit qu’il « habite » ?

« Une société unie n'est pas une société sans différences, mais une société sans frontières intérieures »55 D’une part, l’architecture est influencée par l’héritage de la ville post-industrielle, dont le fonctionnement est basé sur le capitalisme, la croissance, la consommation et l’uniformisation D’autre part, la désunion entre les personnes qui bâtissent la société et celles qui la fondent, fait état d’un certain dysfonctionnement de notre société.

Nous avons intégré aujourd’hui qu’on ne pouvait plus entasser les individus aléatoirement sous le même toit, dans des espaces standardisés qui, faute de correspondre à une majorité, finissent par ne plus correspondre à personne.

55 Citation d’Olivier Guichard, ministre de l’Équipement et du logement, le 21 mars 1973, par Thomas Snégaroff, 21 mars 1973 : fin de la construction de grands ensembles,Histoired’info,RadioFrance,Publiéle 15janvier 2015, URL : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/21-mars-1973-fin-de-la-construction-degrands-ensembles_1769827.html

28

1.2.2 Basculement des grands ensembles aux zones pavillonnaires

1.2.2.a. Le rêve de la maison individuelle, un faux modèle de liberté

D’une certaine manière, le problème des villes ne provient pas nécessairement de l’étalement urbain engendré par leur métropolisation. C’est aussi la question de la gestion du patrimoine existant, car nous devons partir d’un constat, celui de notre patrimoine. « Au 1er janvier 2017, la France, hors Mayotte, compte 35,7 millions de logements. Les résidences principales représentent 82,1 % du parc, les résidences secondaires et logements occasionnels 9,5 % et les logements vacants 8,4 %. Le parc progresse tendanciellement, sur un rythme de 1,1 % par an. Il se répartit entre 56 % de logements individuels et 44 % de logements collectifs. »56. La maison individuelle est une part conséquente du parc des logements, qui en représente un peu plus de la moitié. D’ailleurs, « dans la plupart des cas, le noyau urbain originel des villes ainsi que les formes primitives de leurs extensions ont d’abord eu recours massivement à la maison urbaine, et que l’immeuble n’est finalement que la forme tardive d’architecture résidentielle »57

Ce modèle est ancré sur notre territoire et dans notre société La maison est synonyme d’idéal pour encore de nombreuses personnes. Même sans habiter une maison, l’expression « rentrer à la maison » est d’usage commun. Toutefois, alors que cette figure de la construction du logement individuel prédomine et que les tentatives d’hybridation dans des grands ensembles ont échoué, les politiques relancent à nouveau les cartes vers le développement de secteurs pavillonnaires.

Ainsi, au début des années 1970, les acteurs politiques abandonnent les projets de grands ensembles, prohibant désormais ce type de forme urbaine, en encensant à nouveau la maison individuelle à travers le projet de zone pavillonnaire. Si l’on pourrait croire à un retour en force de la maison et de l’espace rural tel qu’on l’avait connu avant le courant moderniste, il est singulièrement différent. Les maisons individuelles ne s’organisent plus le long de rues principales ou secondaires, elles sont parquées dans des zones pavillonnaires, aussi appelées lotissements. La maison individuelle a en son pouvoir une certaine « reconnaissance sociale »58 et par les aspirations auxquelles elle ramène, lui permettent de connaitre un large succès, quelles que soient sa proximité urbaine et son organisation spatiale. Les conséquences du fractionnement entre l’espace de vie, l’espace de loisir et l’espace de travail ne sont pas immédiates, et pourtant, la maison pourrait représenter l’empreinte de la société postmoderniste.

56 Logement − Tableaux de l’économie française, Edition INSEE Références en ligne, Consulté le 19 janvier 2022, Consultable sur https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303460?sommaire=3353488 (Logement − Tableaux de l’économie française, s.d.)

57 (MAGNAGHI, 2000, Édition française 2003) p15

58 TAPIE Guy, Maison individuelle, architecture, urbanité, Edition de l'Aube, La Tour d’Aigues, 2005, 253 p

29

1.2.2.b. De la réussite sociale…

Le pavillon présente, par son nom lui-même, une caractéristique à part de l’habitat individuel. Il signifie qu’il fait partie d’un ensemble pavillonnaire. La définition peut en être donnée ainsi : « Maison individuelle d’habitation, généralement entourée d’un terrain, que l’on trouve en zone rurale ou dans certains quartiers (le plus souvent périphériques) des grandes villes »59

Le fait qu’il soit sectorisé dans un ensemble de pavillons le ramène, dans une certaine mesure, à la condition des grands ensembles qui forme une ségrégation économique et sociale avec le reste de l’espace urbain. En éloignant les gens des lieux où ils travaillent ou encore de ceux où ils consomment, on les prive d’une certaine forme de liberté. En effet, s’ils pensaient avoir une « tranquillité sociale »60 , dont ils étaient dépourvus dans les grands ensembles, ils sont désormais contraints à l’usage quasisystématique de la voiture. En même temps qu’elle s’est développée, la maison individuelle a d’abord « matérialisé une ascension sociale »61. Puis au fur et à mesure, des changements sont apparus et l’ont désacralisé. Elle est alors devenue « une sorte de normalité sociale »62. Même si la maison se banalise, elle jouit d’un atout non égalable pour l’habitant en ce qu’elle lui permet d’en faire son « œuvre », « d’affirmer son identité personnelle, bref d’inscrire sa singularité dans le monde social »63. Elle permet également à l’habitant d’en assurer la construction, et donc de procéder à une auto-construction.

Figure 3 GENDRIN. En finir avec le rêve d’une « maison avec jardin » ? –Prendre Parti. [consulté le 14 décembre 2022]. Disponible sur : https://www.prendreparti.com/2022/02/17/en-finir-avec-le-reve-dunemaison-avec-jardin/

59 CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales), Définition 4.d), consulté le 16 Aout 2022 sur https://www.cnrtl.fr/definition/pavillon

60 (TAPIE, 2005)

61 Ibid.

62 Ibid. 63 Ibid.

30

1.2.2.c. …à la standardisation à grande échelle, le modèle des Chalendonnettes

La maison individuelle peut se décrire « au sens propre du terme, [par] quatre murs et un toit, ou habitent 63% d’entre nous » 64 comme l’évoque Camille Crosnier dans sa chronique « Le pavillon : rêve ou cauchemar ? »65, dont le modèle semble dépassé pour des raisons écologiques, économiques et sociales.

En 2005, Jean-Louis Borloo lance les maisons à 100 000 euros66. Ce dispositif devait favoriser l’accession à la propriété. En effet, comme la crise du logement ne semblait toujours pas réglée, l’objectif était de construire 20 000 à 30 000 maisons par an. Cinq ans plus tard, l’opération a touché à sa fin et seulement 800 maisons ont été construites, sans avoir respecté la promesse de coût. D’autres projets virent le jour, tels que les Chalendonnettes, du nom du Ministre de l'Equipement et du Logement en exercice de 1968 à 1972. Ils se caractérisent par des maisons individuelles souvent accolées et produites de manière industrielle. Bien que leur homogénéité soit apparente, leurs propriétaires ont exprimé pour la plupart que « leur maison n’est en rien semblable à celle du voisin »67 . En effet, chaque habitant se la réapproprie, en y laissant son empreinte par une modification de cloisonnement ou d’ornement ponctuel extérieur. Si la maison tendait à gommer les strates sociales autrefois marquées par l’habitat individuel et le logement en collectif, « la maison préfabriquée est un signe de distinction symbolique entre classes aisées et populaires ». À fa fin des années 1990, entre banalisation de la maison individuelle et évolutions des structures familiales, l’individualisation tend à conquérir de nouveaux territoires. En effet, « d’autres modèles de consommation et d’aspirations sociales sont venus concurrencer la sphère domestique. La maison n’est plus un objet suprême de désir, ni la seule voie de bonheur »68

64 CROSNIER Camille, GRISOT Sylvain, CHAUVIER Eric et HERENG Damien, Le pavillon : rêve ou cauchemar ? chronique le Débat de midi du 18 juillet 2022, consulté le 10 aout 2022. Disponible à l’adresse : URL https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-du-lundi-18-juillet-20225051771

65 Ibid.

66DE LEGGE Eric, Les maisons à 100 000 euros laissent un goût amer, Journal du net, Patrimoine, Immobilier, Publié le 7 avril 2011, Consulté le 11 Aout 2022, URL :

https://www.journaldunet.com/economie/immobilier/1083760-bon-plan-immobilier/1083783-les-maisons-a100-000-euros

67 (TAPIE, 2005)

68 Ibid.

31

1.2.2.d. Une artificialisation des sols non soutenable

Au sujet du rêve de la maison avec jardin, Camille Crosnier s’entretient et débat tour à tour avec une maire, un urbaniste, un anthropologue et le Président de la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC). Cela n’est pas anecdotique car les débats autour des enjeux écologiques et architecturaux, outre le fait qu’ils soient sociétaux, marquent l’irruption d’une multitude de professions qui collaborent désormais avec le métier d’architecte. Il faut également voir là les conséquences de la division des tâches, conduites par les politiques lors de la reconstruction d’après-guerre. La multiplicité de ces acteurs est-elle fédératrice d’une prise en compte de multiples besoins, ou cela signe-t-il une rupture dans la relation entre l’architecte et l’habitant ? Patrick Bouchain est un architecte français connu pour ses travaux innovants et expérimentaux dans le domaine de l'architecture sociale et écologique. Né en 1953 à Paris, il inscrit sa pratique dans cette période des grands ensembles. Il confronte les principes du mouvement moderne à une production de travail fordiste, « qui ne prend pas en compte l’usager et l’histoire du lieu Il décide donc de consacrer son travail à la recherche de manières de « faire autrement » »69

En France, en 2021, ce sont environ 130 000 constructions de maisons individuelles qui sont sorties de terre. Depuis deux ans, ce chiffre est en augmentation de 15 à 20 % selon les régions. D’après Damien Hereng, le Président de la FFC, cette hausse s’explique par plusieurs raisons. D’une part, la crise sanitaire a matérialisé l’envie des Français de repartir en habitat individuel pour retrouver des espaces naturels avec un jardin, ainsi que de l’espace entre les individus. D’autre part, et d’une manière plus technique, l’évolution des normes thermiques avec l’entrée en vigueur de la RE2020 (Règlementation Environnementale 2020) a également poussé à l’accélération de dépôts de permis en fin d’année 2021, afin d’anticiper les surcoûts nécessaires à l’amélioration des constructions. Cette augmentation soudaine avait également pu être observée lors de l’entrée en vigueur de la RT2012 (Règlementation Thermique 2012).

Dans ces entretiens, le Président de la FFC a indiqué que le logement représente deux tiers de la consommation d’espace naturel agricole et forestier ces dernières années. La maison individuelle n’est pas la seule responsable de l’artificialisation des sols puisque, dans le secteur logistique, les projets sont peut-être moins nombreux, mais nécessitent des emprises importantes, de même que toutes les infrastructures y étant liées, telles que les emprises routières, ferroviaires, etc.

En tout état de cause, la société a ratifié le fait que l’artificialisation des sols par l’étalement des espaces ruraux et péri-urbains n’est plus soutenable. En ce qui concerne la dimension éthique, il semble qu’elle ne soit pas encore, à ce stade, au centre des préoccupations de tous. Et c’est peut-être de cette manière que les projets alternatifs vont pouvoir apporter un regard nouveau en proposant, grâce à leur expérience non-ordinaire, des conditions de réalisation des projets pouvant mener vers une architecture plus éthique.

69 TOUBANOS, Dimitri. Concevoir et construire autrement, pour une société durable : l’expérience participative de Lucien Kroll et Patrick Bouchain, École Nationale des Travaux Publics de l’État [ENTPE] et École nationale supérieure de l’architecture de Lyon (ENSAL), Jan 2017, Vaulx-en-Velin, 9 p

32

2. Une rupture multiple

2.1 Densité et étalement urbain

2.1.1

Rapport à l’hectare

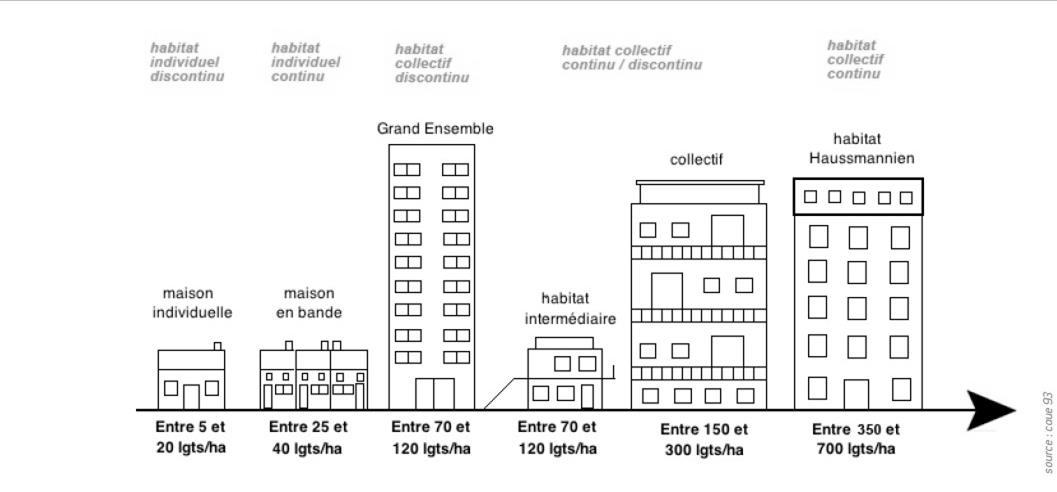

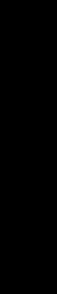

Alors que l’on entend largement parler du phénomène d’étalement urbain qui vise, encore une fois, à faire culpabiliser l’individu et son rêve de maison individuelle, il semble important de relativiser ce propos par l’étude de la densité urbaine. Pour cela, deux représentations graphiques qui semblent opposables, peuvent toutefois s’avérer complémentaires afin de clore le débat entre grands ensembles et habitats individuels. Les études menées portent sur la densité des logements sur un hectare en comparant les résultats en fonction des formes urbaines.

Dans cette première représentation, si elle est donnée hors contexte comparatif, on peut conclure que l’habitat individuel joue le rôle du mauvais élève.

Figure 4 Forme d’habitat et niveau de densité 70

70 CAUE93 – FORESTIERMarie,RENAULTStéphane.ÉtuderéaliséeparleCAUEpourledépartementsurladensité pavillonnaire en Seine-Saint-Denis. Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement - 93 [en ligne]. [Sans date] [consulté le 6 avril 2022]. Disponible sur : https://www.caue93.fr/media/download/7799

33

Dans cette seconde représentation de la densité urbaine à l’hectare, on peut observer qu’un grand ensemble nécessite des parkings et des abords mettant en perspective le recul nécessaire aux bâtiments de grande hauteur. Les grands ensembles peuvent donc, sur cet exemple, être consommateurs d’espace au même titre que les autres types d’habitats auxquels ils sont comparés. « La perception de la densité est l’élément clé. Elle est souvent perçue de manière péjorative, étant synonyme de concentration, de promiscuité, voire de pollution, de bruit, et de congestion, tous les maux urbains lui sont associés. Le dense est quasiment systématiquement associé au collectif de grande taille, à la hauteur, à la citoyenneté, au logement social et aux grandes barres de banlieue représentatives de l’échec des collectifs des années 70, synonymes de dysfonctionnements sociaux. Le collectif renvoie à la peur de l’entassement, et à la perte d’intimité »71

71 DREAL BRETAGNE. La densité et ses perceptions. Modalités de calcul de la densité. [en ligne]. [12 Juillet 2013] [consulté le 22 avril 2022]. Disponible sur : https://www.bretagne.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/14_09_05_Rapport_sur_les_perceptions_et_les_modalites_de_calcul_de_la_densite _cle2c9252-2.pdf

72 DUQUE GÓMEZ, Catalina. Densité urbaine, Cités Territoires Gouvernance (CITEGO). CITÉS TERRITOIRES GOUVERNANCE Le territoire au cœur de la transition [en ligne]. Décembre 2015 [consulté le 22 avril 2022]. Disponible sur : https://www.citego.org/bdf_fiche-notion-1_fr.html

34

Figure 5 La même densité peut prendre des formes bien différentes – Source : Vivre en Ville, adapté de Urban Task Force, Towards an urban renaissance, 199972

Les habitats purement individuels en forme discontinue sont absents de la comparaison, car celle-ci met l’accent sur la représentation de la densité sur une même valeur. Devrions-nous alors parler plutôt de densité perçue ou d’intensité ? La notion de densité supporte le poids de la mauvaise expérience. De fait, « on a souvent une vision un peu restrictive de la densité, elle est associée uniquement à un indicateur chiffré, alors qu’en réalité elle est bien plus riche que cela. Elle fait référence à un aménagement réfléchi et de qualité de l’espace, c’est pourquoi on pourrait plutôt parler d’intensité »73 . En voulant à tout prix supprimer la maison individuelle, c’est une fausse chasse aux sorcières qui s’opère. « Ce n’est pas la maison individuelle qui pose un problème, cela dépend où on la construit. Ce qui pose un problème, c’est ce qu’il y a de garé devant le garage. Ce n’est pas tant l’emprise au sol de la maison qui pose soucis en matière d’artificialisation, que finalement tout le système qu’il y a autour de ça. C’est le modèle pavillonnaire sous-entendu la mise à distance et l’impression de liberté qui se retourne contre les acquéreurs, qu’on perd au moment où on s’est mis à distance de la ville et de l’emploi »74

73

DREAL Bretagne, La densité et ses perceptions. Modalités de calcul de la densité, Linistère de la Transition écologique, 2013, 32 p 74 GRISOT Sylvain (CROSNIER Camille, 2022)

35

2.1.2 Le pavillon, un faux sentiment de liberté

Dans l’étude suisse ci-dessous, un graphique illustré nous permet d’observer, à l’aide d’une première courbe, la diminution du taux de motorisation lorsque la densité de population croit. La seconde courbe évoque la mixité fonctionnelle (rapport d'emplois par habitant) en fonction de la densité humaine. En s’intéressant à la lecture des données de la première courbe, on constate qu’à partir d’une densité de 200 habitants par hectare, le taux de motorisation chute difficilement sous les 300 véhicules pour 1000 habitants. Cela représente environ un véhicule pour 2/3 des ménages.

75

Si la maison individuelle peut donner un sentiment de liberté, quel est-il vraiment et quel pouvoir est vraiment aux mains des habitants ? Finalement, la polarisation programmatique des métropoles aussi bien que la création de cités dortoirs des zones pavillonnaires créent des contraintes endémiques. Pour Jankélévitch, philosophe de la période moderniste et postmoderniste, la première constatation est que « la liberté n'est pas quelque chose qui est, au sens où la liberté n'est pas un état, quelque chose qu'on peut posséder »76. En tant qu’immatérielle, ce n’est pas non plus quelque chose qu’on peut octroyer, « la liberté n'est rien, qu'elle n'est pas, mais qu’elle sera. Qu'elle n'existe pas, mais qu'elle devient. Autrement dit, la liberté est libératrice. Elle est une dynamique de libération »77

En d’autres termes, la liberté comprend du mouvement, un changement d’état, une certaine mobilité de l’être, de la situation. La dimension du contexte a son importance puisque « à l'inverse, je peux ne pas être techniquement libre, car ce sont essentiellement des critères qui relèvent d'un théâtre social, économique, historique, et l'être totalement à l'intérieur de moi, parce que je suis en chemin vers cette liberté »78 De cette manière, par analogie et par l’indexation d’un mouvement en marche, le projet alternatif et ses modes d’habiter peut-il nous amener vers une forme de liberté ?

75 TRIBU architecture, Quelle densité ?dans densification qualité ville. Densité [en ligne]. 4 mai 2015 [consulté le 15 avril 2022]. Disponible sur : http://www.densite.ch/fr/blog/quelle-densite

76 FLEURY Cynthia, Pour Jankélévitch, la liberté n’existe pas, mais elle devient, dans la chronique « un été avec Jankélévitch, France Inter, 12 Aout 2022, 4 min. Disponible sur https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/un-ete-avec-jankelevitch/un-ete-avec-jankelevitch-duvendredi-12-aout-2022-9382531, consulté le 12 aout 2022.

77 Ibid.

78 (FLEURY, 12 Aout 2022)

36

Figure 6 Courbes de tendance du taux de motorisation

2.2 Regard critique et rupture avec le territoire

2.2.1 Le diagramme de Jencks comme outil critique

En 1973, Charles Jencks, célèbre critique d’architecture, s’applique à suivre le parcours d’architectes, dénombrant leurs travaux tout en en analysant certains, et les classifie selon certains critères. Il créé alors le Diagramme de Jencks, connu sous le nom de « L’arbre évolutionniste de l’architecture »79 . Ce support visuel propose un schéma au lecteur qui lui permet d’appréhender l’évolution de l’architecture. Le diagramme a fait l’objet de rééditions et a été complété quelques années plus tard, pour finalement s’étendre sur toute la période du XXème siècle. D’après la monographie qui s’intéresse à l’histoire de Charles Jencks, « les schémas de l’évolution de l’architecture possèdent une dimension politique propre. L’œuvre architecturale est politique car elle « cristallise le domaine public » ; elle « influence d’une façon vague [mais] significative ses habitants » ; elle est reliée à un pouvoir - étatique, économique ou autres - par les étapes de sa création »80 .

Vers la fin des années 1970, le diagramme de Charles Jencks est marqué par l’importance du postmodernisme, qui est d’abord un courant artistique et rappelle la connivence avec l’architecture.

L’approche du mouvement architectural moderne et postmoderne peut sembler être une réponse holistique en matière d’habiter l’espace. Seulement, cela passe par une architecture qui se détache de son milieu et de son histoire, effaçant peu à peu toute diversité. Charles Jencks attachait de l’importance à la pluralité des récits et du monde. De ce fait, il appelait le lecteur à porter un regard critique sur l’architecture de son siècle. De plus, il a « produit des documents qui portent en eux la volonté de s’approcher du Réel, des multiples dimensions de notre monde tangible, et qui affirment la volonté de faire appel au pouvoir critique du public, des architectes particulièrement »81. Ce document graphique montre également à quel point l’enchevêtrement des filtres (« logical, idealist, selfconscious, intuitive, activist, unself conscious 80% of environment »82) permet de recroiser des informations pour décortiquer les mouvements dans leurs époques. L’intervention de Charles Jencks vient marquer l’intérêt de replacer le public dans les débats afin de le faire participer, avec l’architecte, au regard critique porté sur son temps. De même, elle l’invite, d’une certaine manière, à se questionner sur les choix possibles de son avenir, en toute connaissance de cause.

80 Ibid. 81 Ibid.

82 Extrait du diagramme de Charles Jencks, Iconographie « Figure 2 », 2007 (ROELS, 2009)

37

79 ROELS Christine, Charles Jencks, Oeuvre, histoire et fortune du critique d’architecture, Travail de Fin d’Etudes, Institut Supérieur d’Architecture de la Communauté Française – La Cambre, Bruxelles, 2009, p 152

38