125 ans DE FRANCOPHONIE AU YUKON

RECHERCHE ET RÉDACTION : YANN HERRY

PROPULSÉ PAR :

125 ans

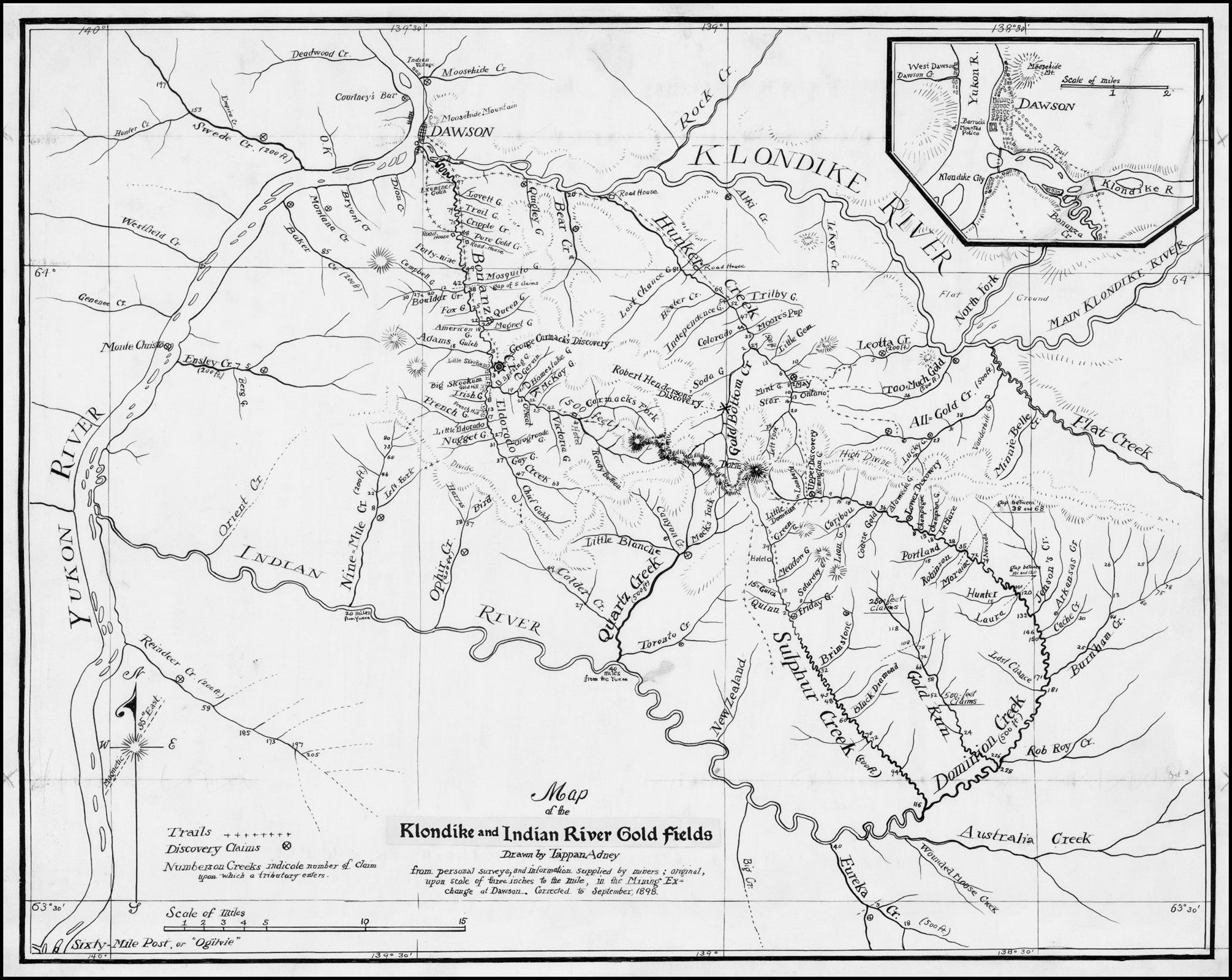

Le Yukon a fêté en 2023 ses 125 ans comme entité politique canadienne séparée des Territoires du Nord-Ouest. En effet, le 13 juin 1898, le coin nordouest du Canada est devenu le territoire du Yukon afin de répondre à la croissance de la population dans la région lors de la ruée vers l’or du Klondike.

Au cours des derniers mois, l’Aurore boréale a tenu à célébrer cet anniversaire en publiant des photos et des anecdotes de la vie des francophones du territoire, témoignant de leur présence et de leur vitalité tout au long de ces 125 dernières années.

Dans les années 1970, le Bureau du commissaire du Yukon a commencé a organiser un Bal du commissaire à Dawson pour célébrer l'anniversaire du 13 juin. Angélique Bernard, première commissaire francophone du Yukon, y accueille les convives en 2019.

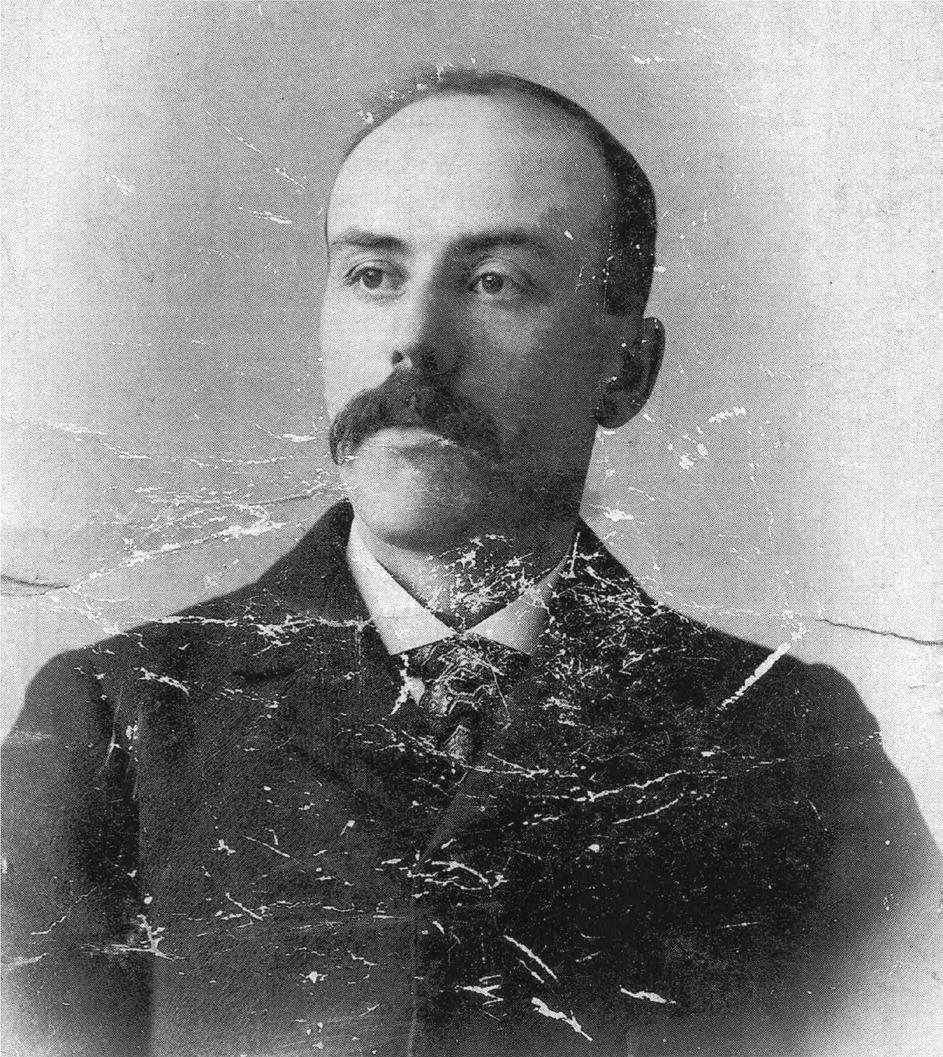

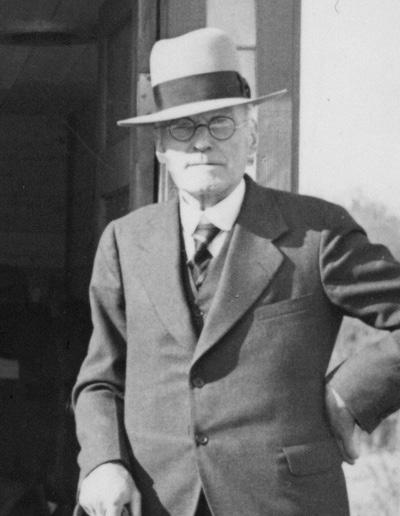

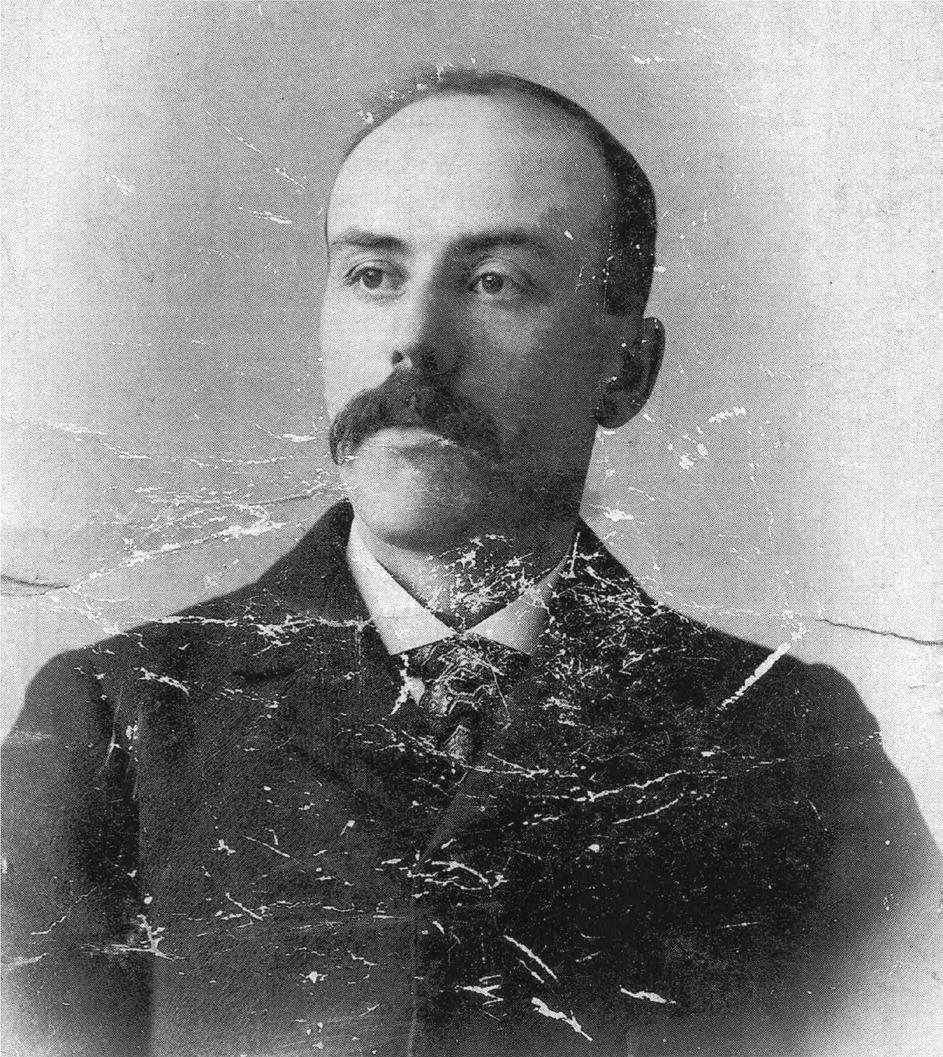

En 2001, Jeanne de Pocas-Mercier, fille de Paul-Émile Mercier, montre un article de l’Aurore boréale sur la vie de son père au Yukon lors de la ruée vers l’or.

L’école secondaire francophone à Whitehorse, ouverte en 2020, porte le nom de Paul-Émile-Mercier.

Claus

Vogel Yann Herry

Prélude à un territoire : La ruée vers l’or du Klondike de 1896 à 1898

16 AOÛT 1896

Première pépite du Klondike

Shaaw Tláa, de la nation Tagish, est aussi connue sous le nom de Kate Carmack. Elle et son groupe découvrent la pépite qui déclenche la ruée vers l’or du Klondike.

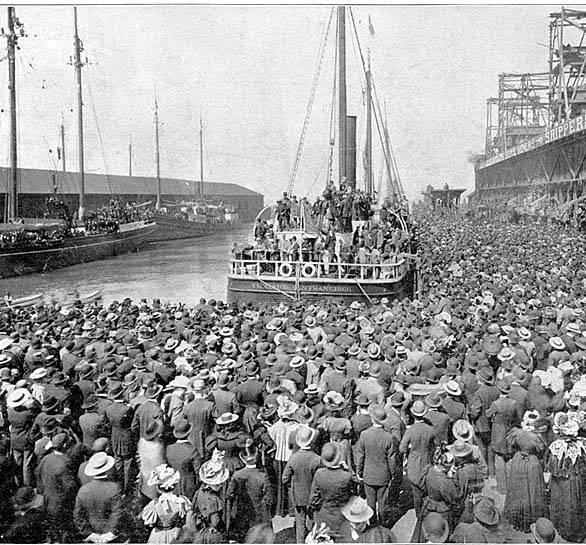

14 JUILLET 1897

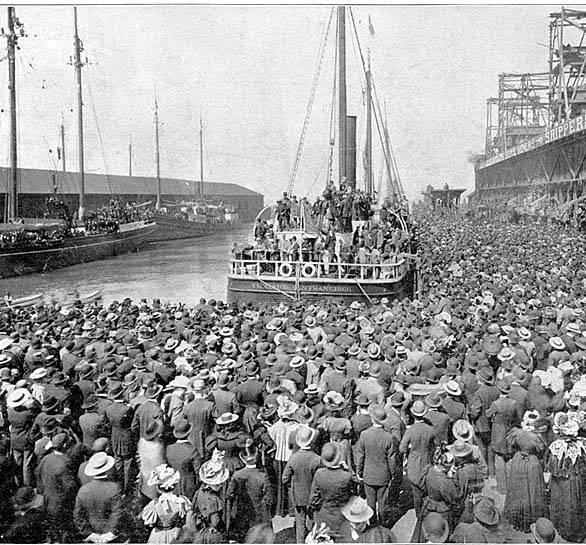

Première cargaison d’or du Klondike à Seattle

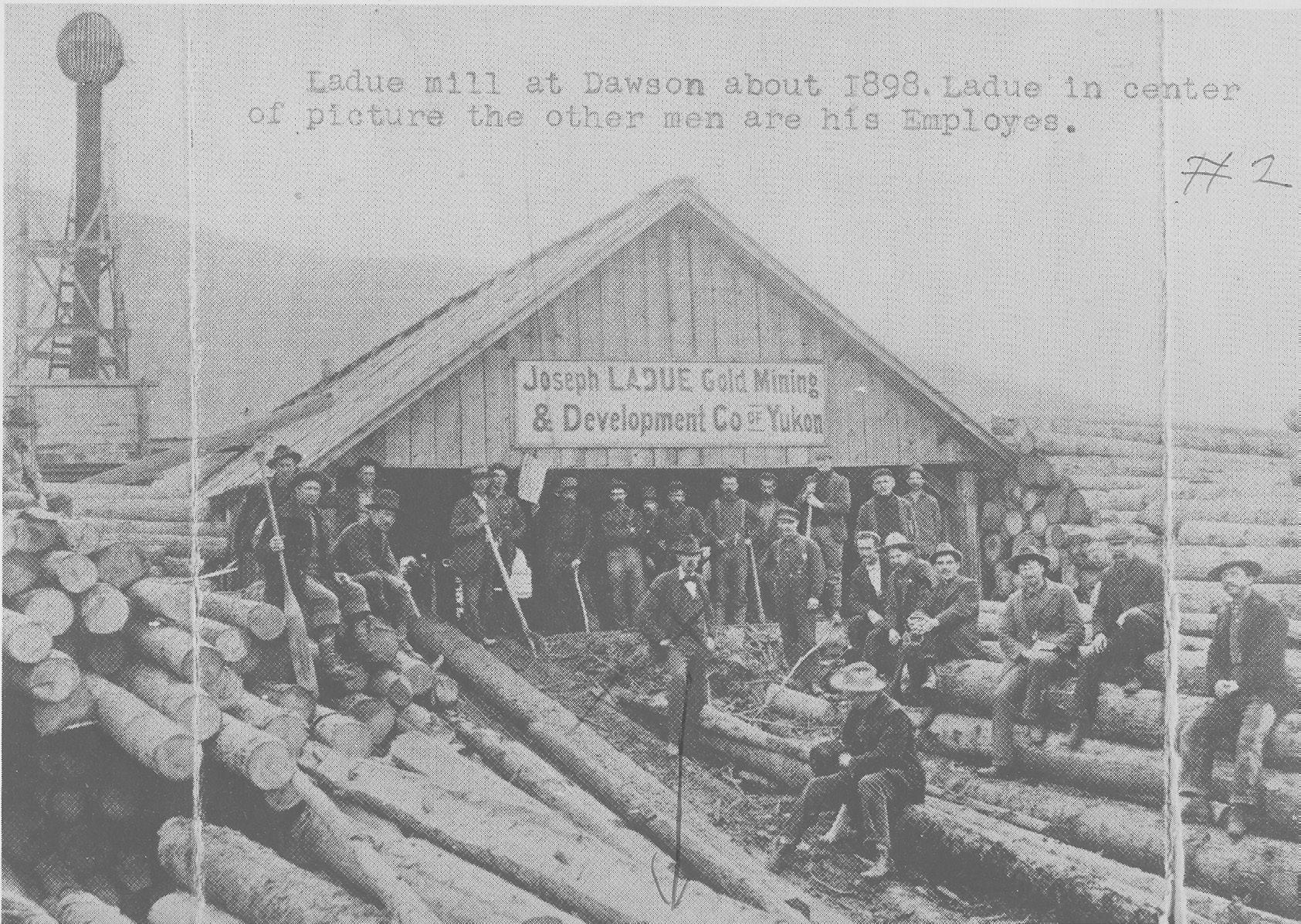

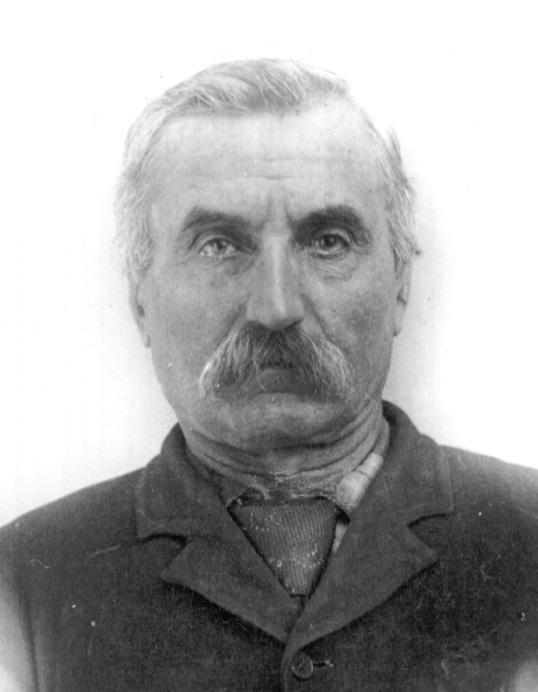

L’Excelsior était le premier bateau arrivé à Seattle avec 30 passagers et passagères, dont Joseph Ladue (Ledoux), et 500 000 $ d’or du Klondike. L’engouement est immédiat : l’Excelsior repart de San Francisco le 24 juillet 1897 vers le Klondike avec 350 passagers et environ 800 tonnes d’équipement et de provisions. Dix mille personnes assistent à l’événement.

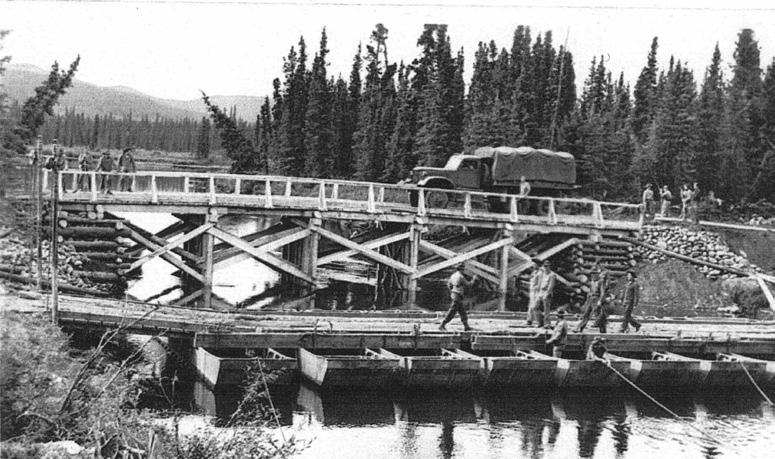

HIVER 1898

Des milliers de personnesfranchissent le col Chilkoot

Des milliers de personnes franchissent le col Chilkoot. Émilie FortinTremblay, qui a donné son nom à l’école élémentaire francophone de Whitehorse, confie : « Je suis la première femme blanche à avoir franchi la Chilkoot Pass (en 1894), et parce que je suis Canadienne française, je veux garder cette petite gloire. »

JANVIER 1898

Fondation de Dawson

Joseph Ladue (Ledoux), Canadien français de Plattsburgh, New York, fonde Dawson.

13 JUIN 1898

Le territoire du Yukon devient une entité politique séparée des Territoires du Nord-Ouest

Archives du Yukon, James Albert Johnson fonds, 82/341, #21

of Washington Libraries, collections spéciales

University

PH, 1290 UW 14504

Archives du Yukon, Emil Forrest, coll. 80/60 # 1 et BANQ, SHS #246

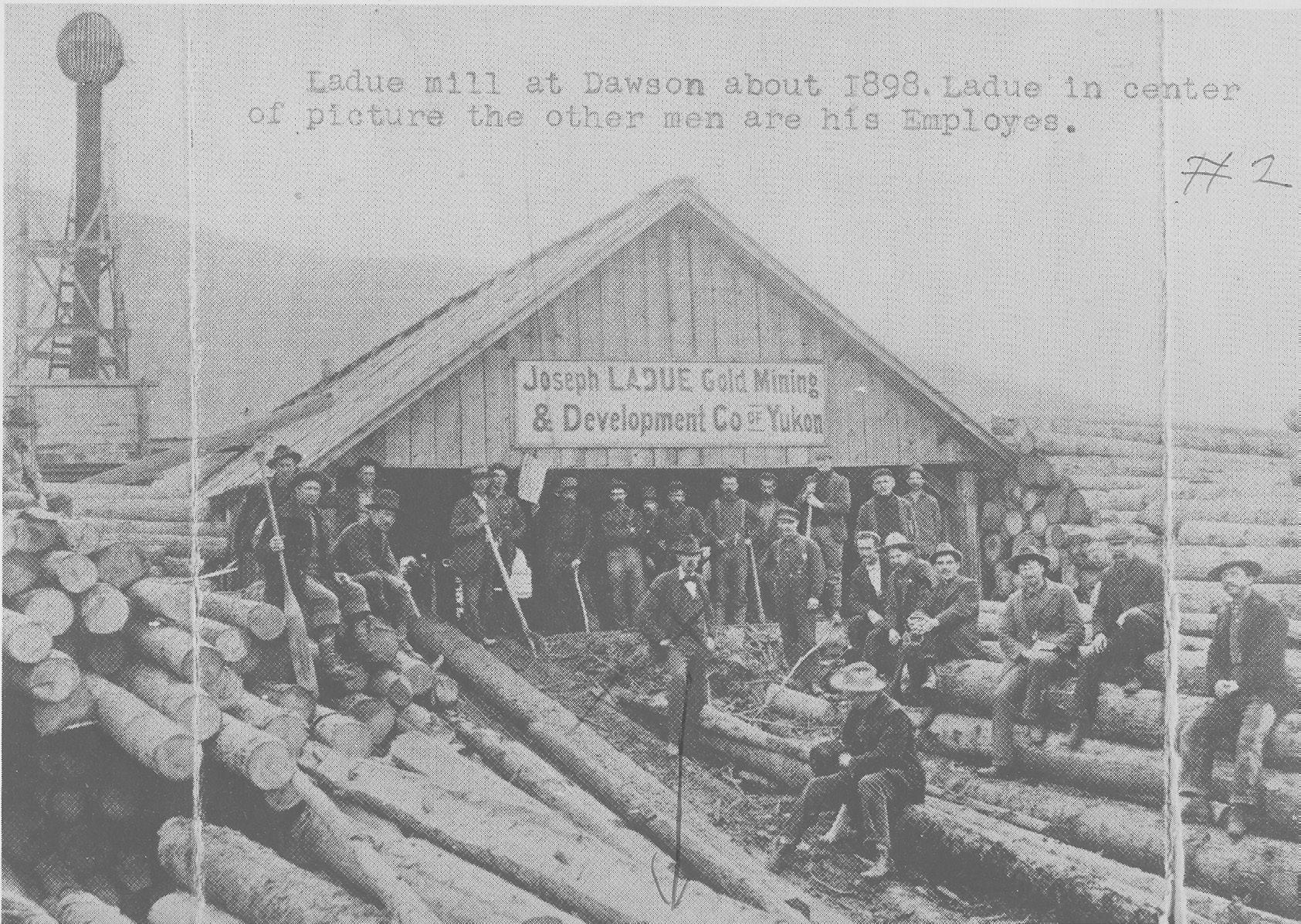

Archives du Yukon, coll. Joseph Ladue

984R-3

L’ATTRAIT DE L’AVENTURE

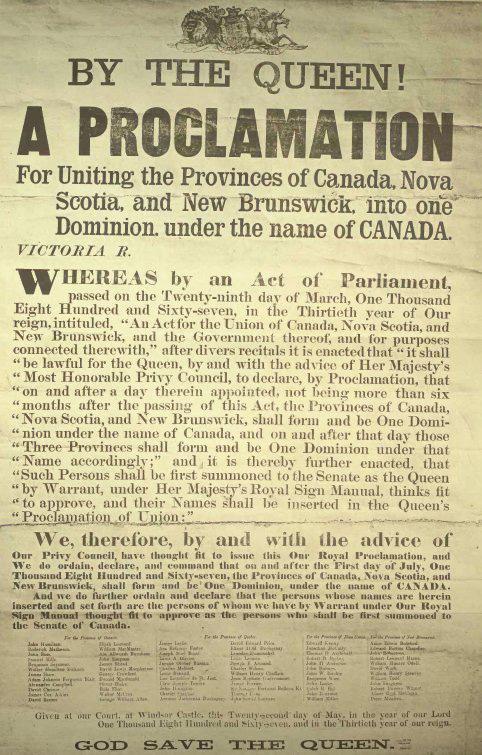

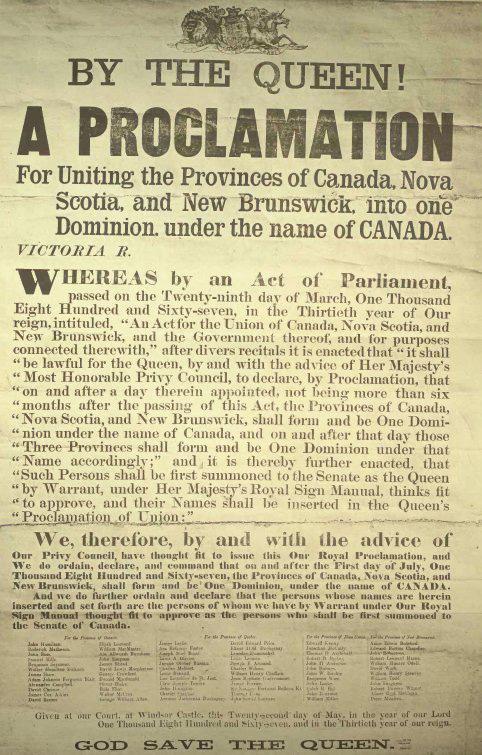

La Confédération canadienne est créée en 1867. Les Canadien∙e∙s français∙e∙s continuent de sillonner le continent nord-américain qu’ils et elles foulent depuis le XVIe siècle. Ces francophones prennent part à tous les événements qui ont marqué l’histoire de l’Amérique du Nord depuis l’arrivée des Européens. La traite des fourrures et les ruées vers l’or, dont celle du Klondike, ne font pas exception.

LA TRAITE DES FOURRURES

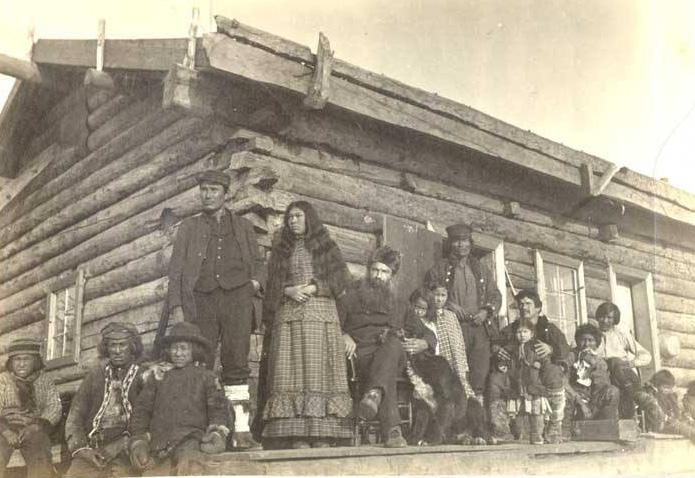

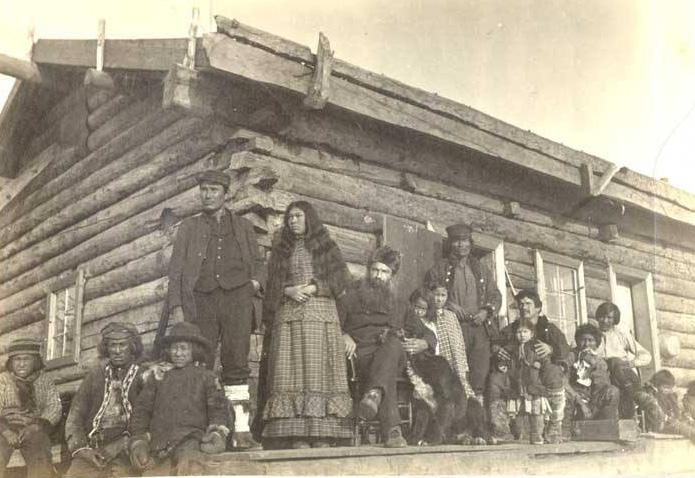

Charles Farciot, Suisse francophone, photographie en 1883 le trappeur François-Xavier Mercier (assis au centre) devant le poste de traite Mercier, aujourd’hui en Alaska.

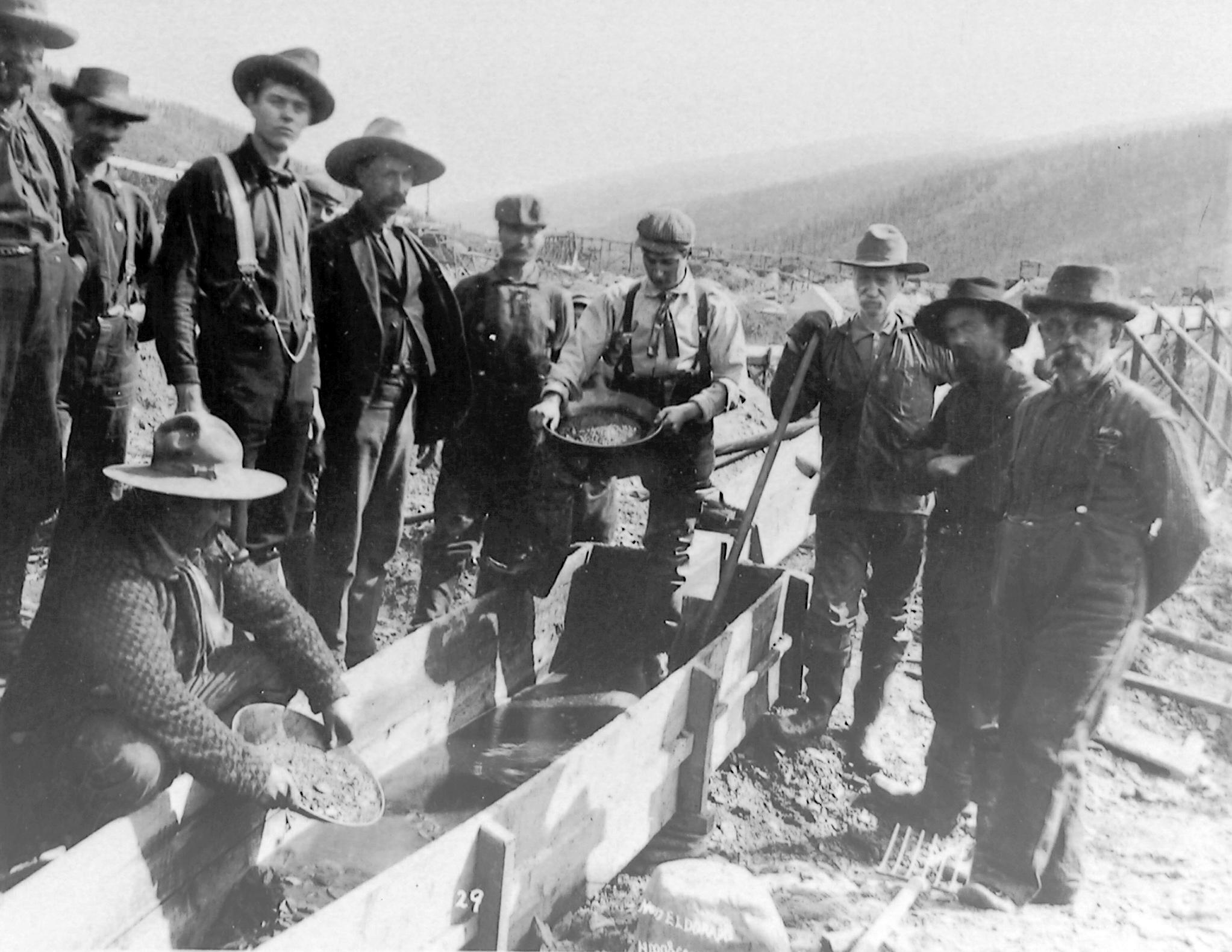

LA PROSPECTION DE L’OR

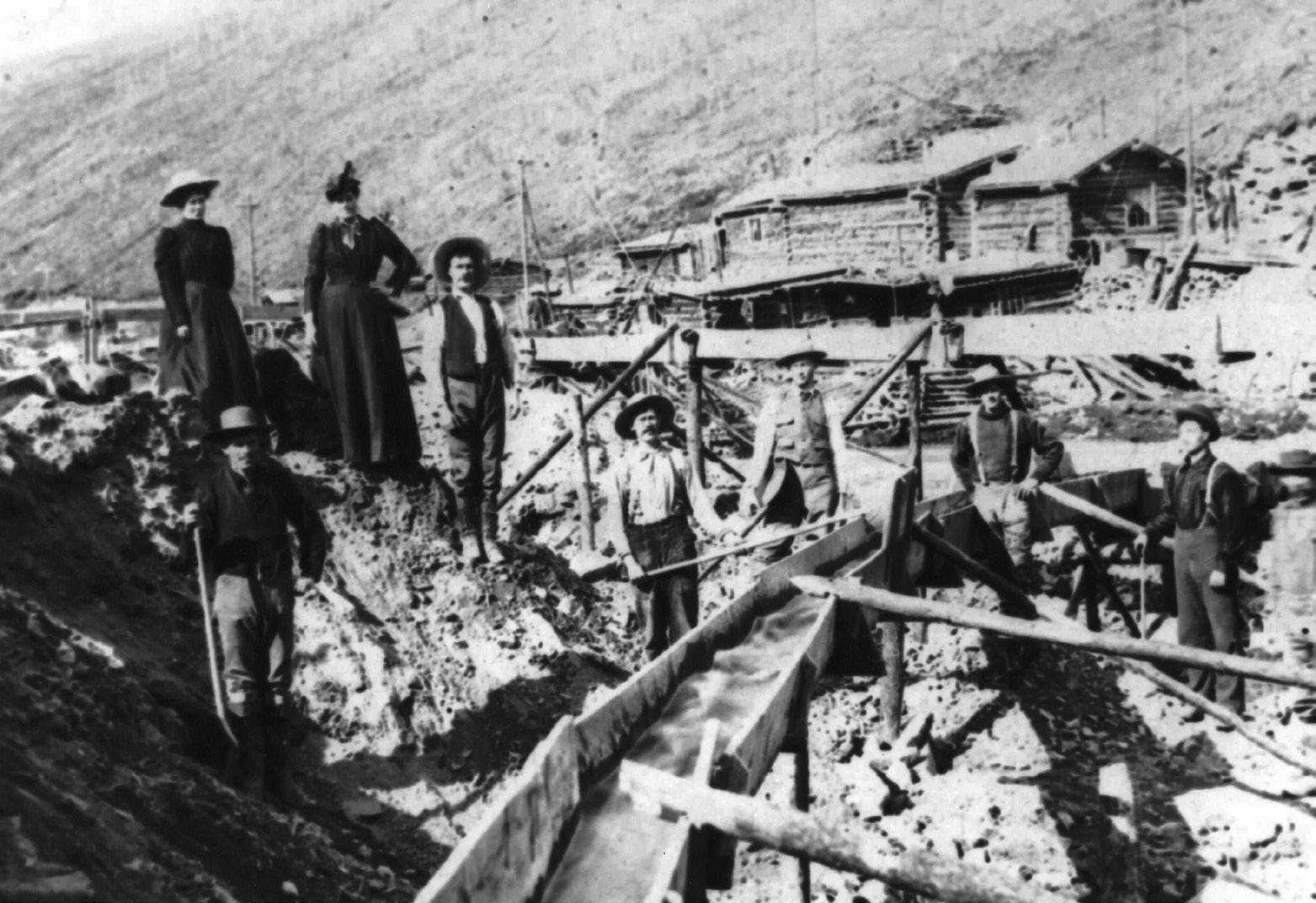

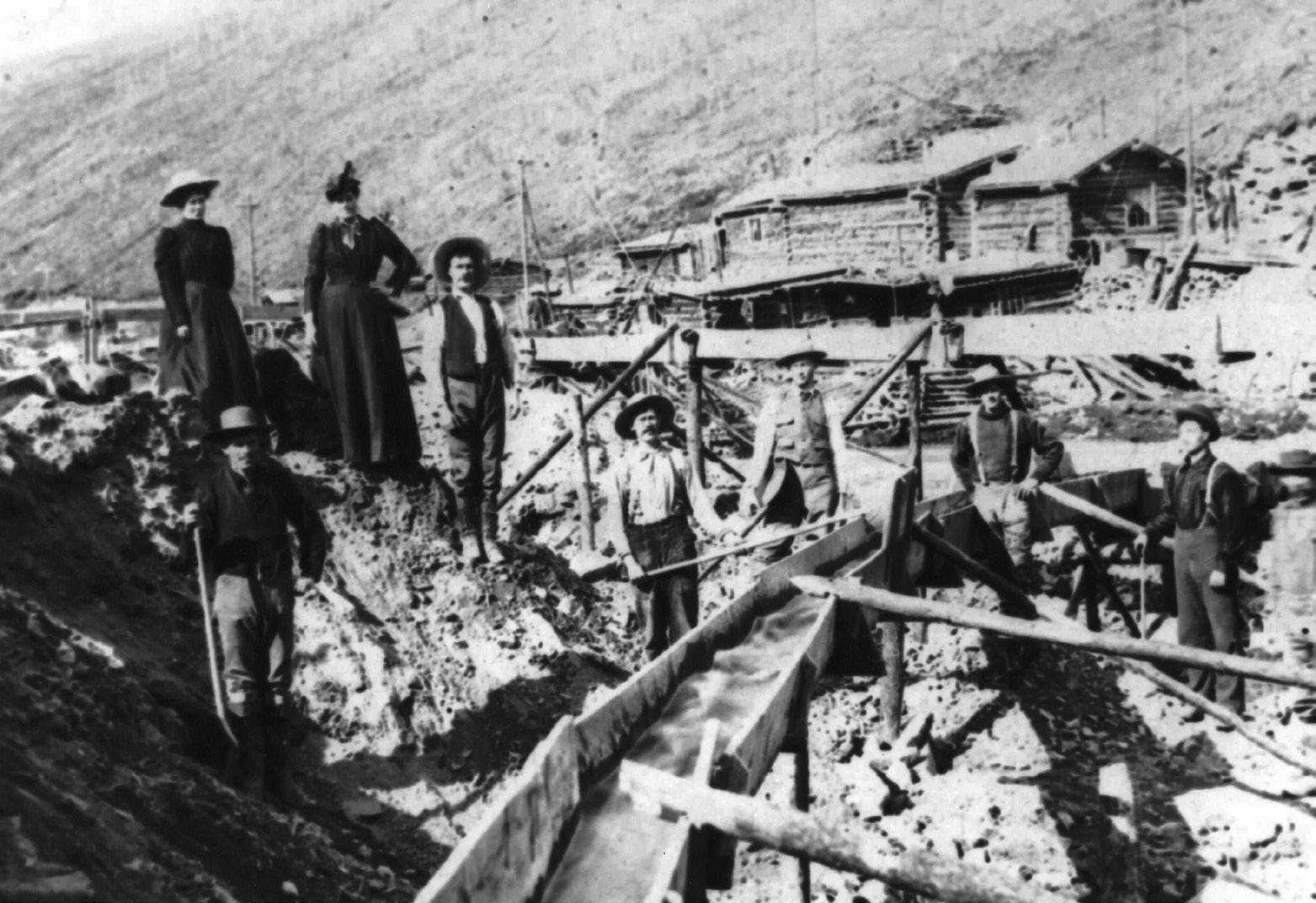

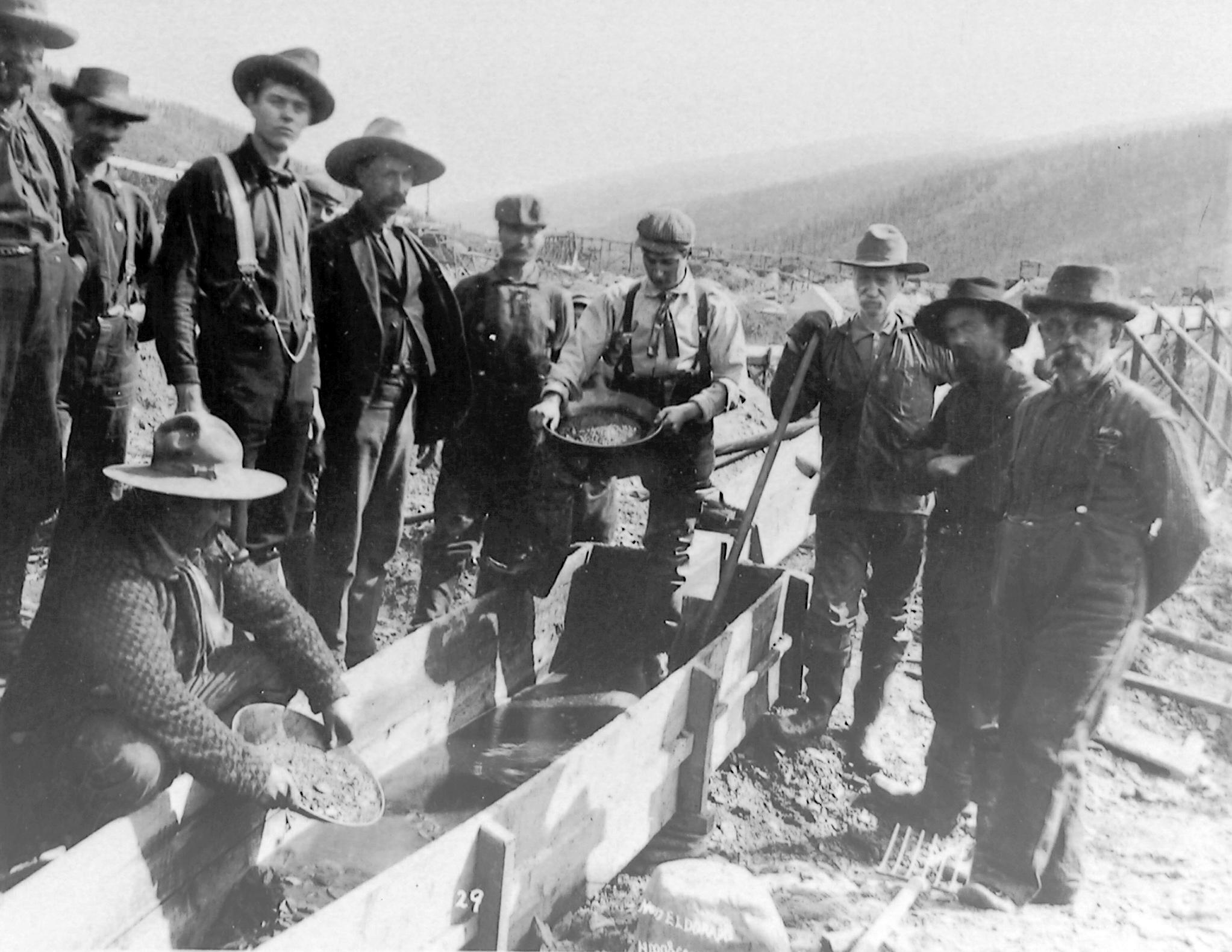

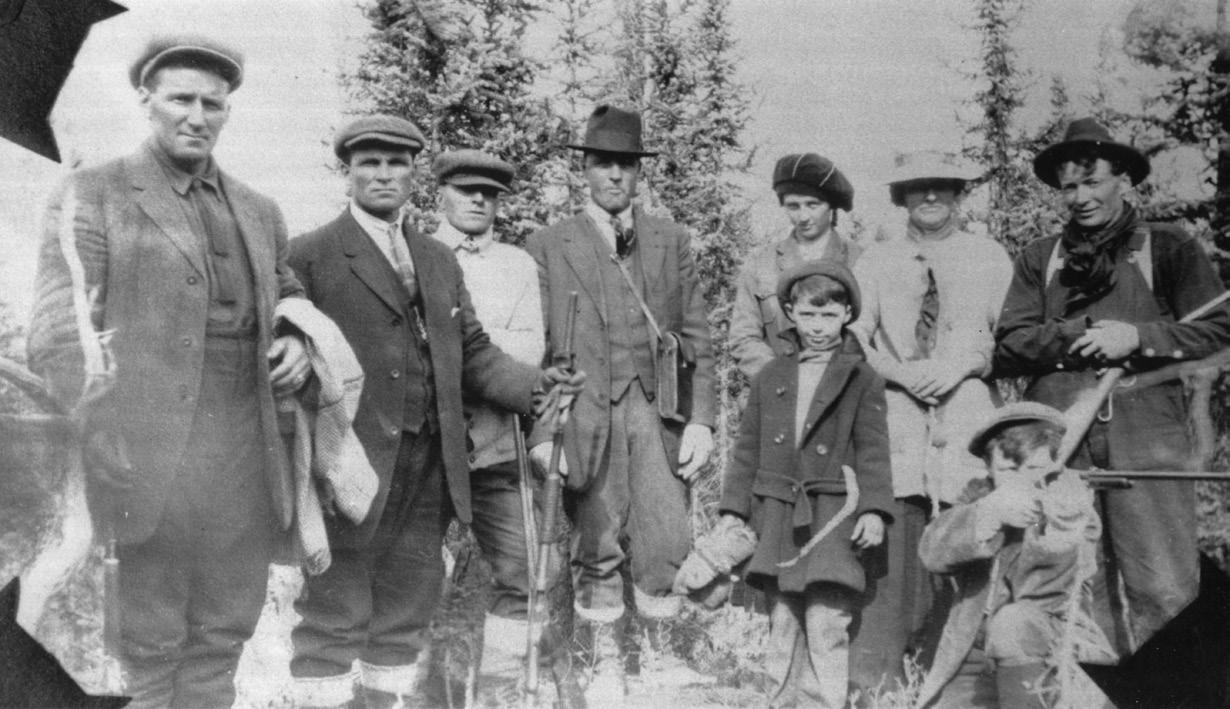

La famille Paiement participe à la ruée vers l’or du Klondike.

LA MÉMOIRE

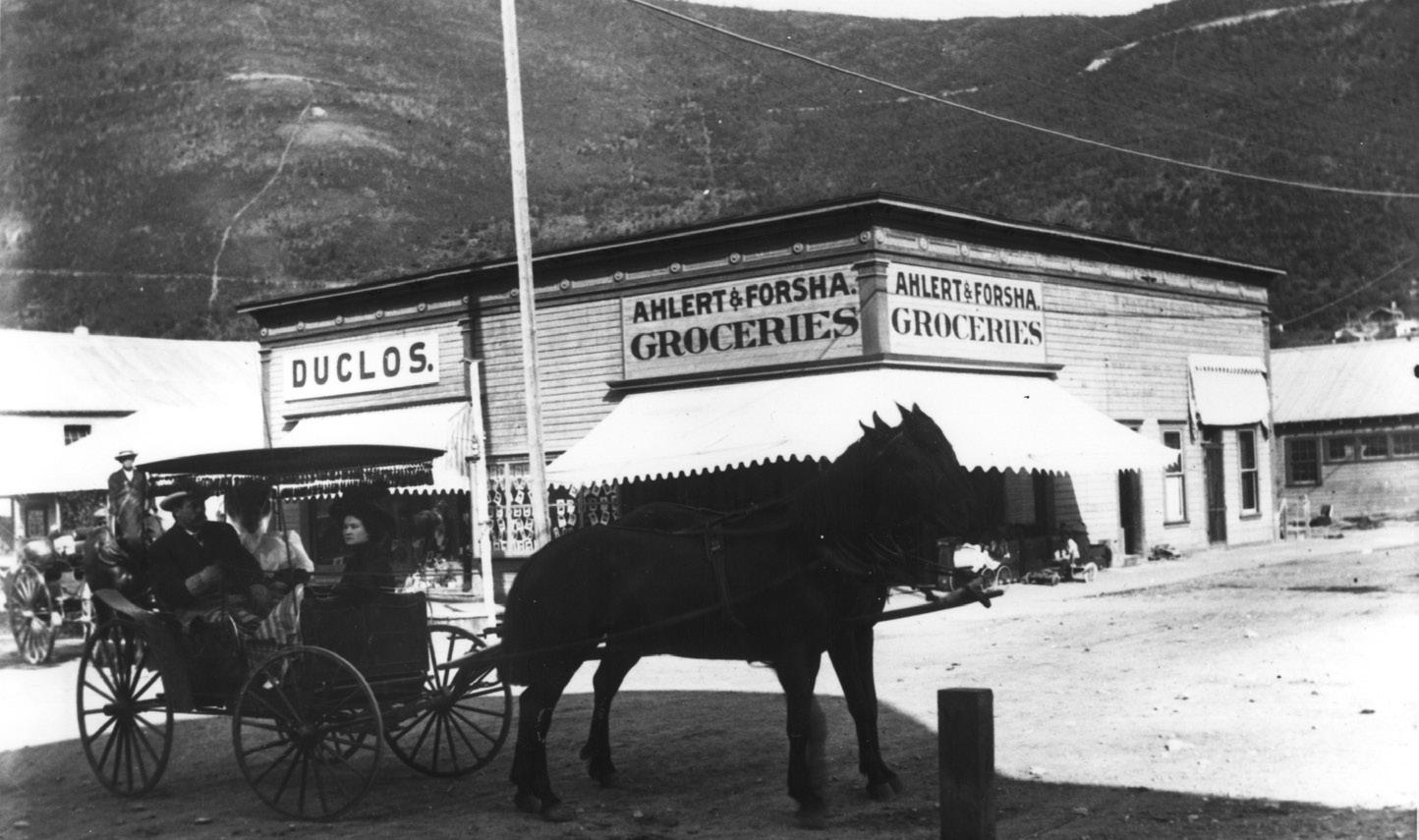

Joseph-Ena Duclos, de North Hatley au Québec, photographie les gens et la vie au Klondike.

Alaska State Library, Wickersham Collection, Charles Farciot, SL-P277-017-037

and

984.188 Alaska State Library, P.E. Larss Photographer, PCA 41-189

Dawson City Museum

Historical Society,

LE PROSPECTEUR JOSEPH LADUE (LEDOUX) RENCONTRE LE TRAPPEUR FRANÇOIS-XAVIER MERCIER

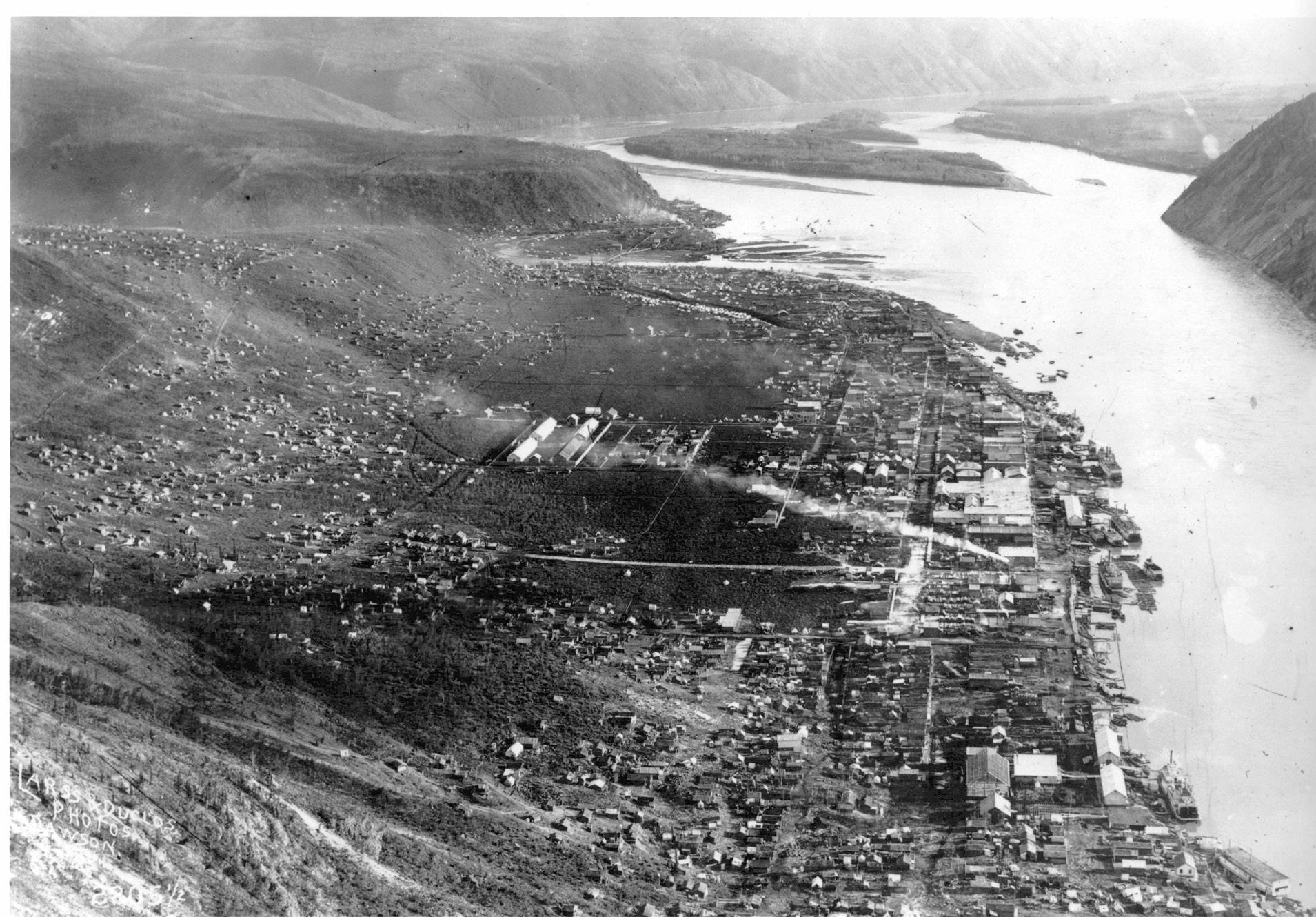

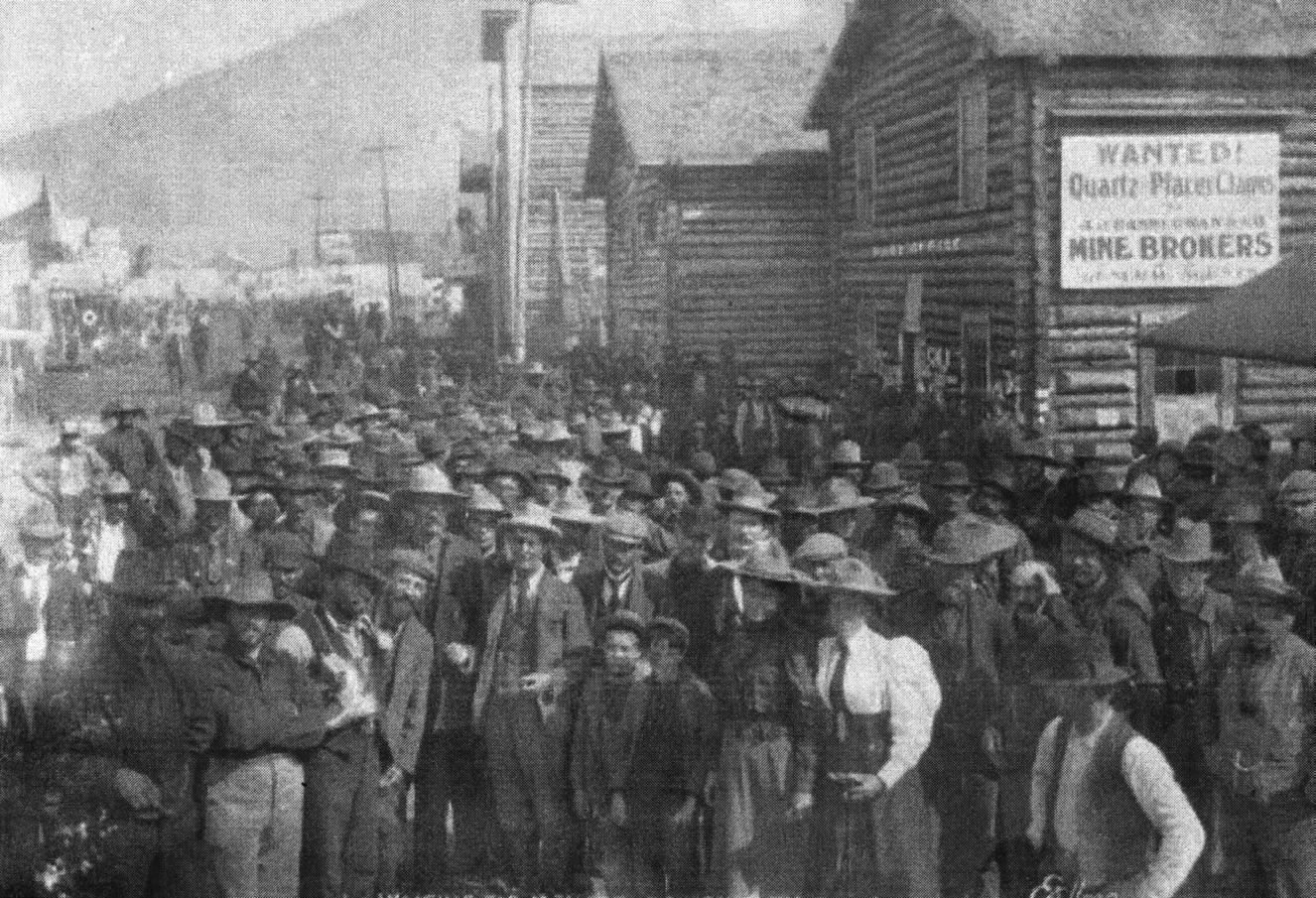

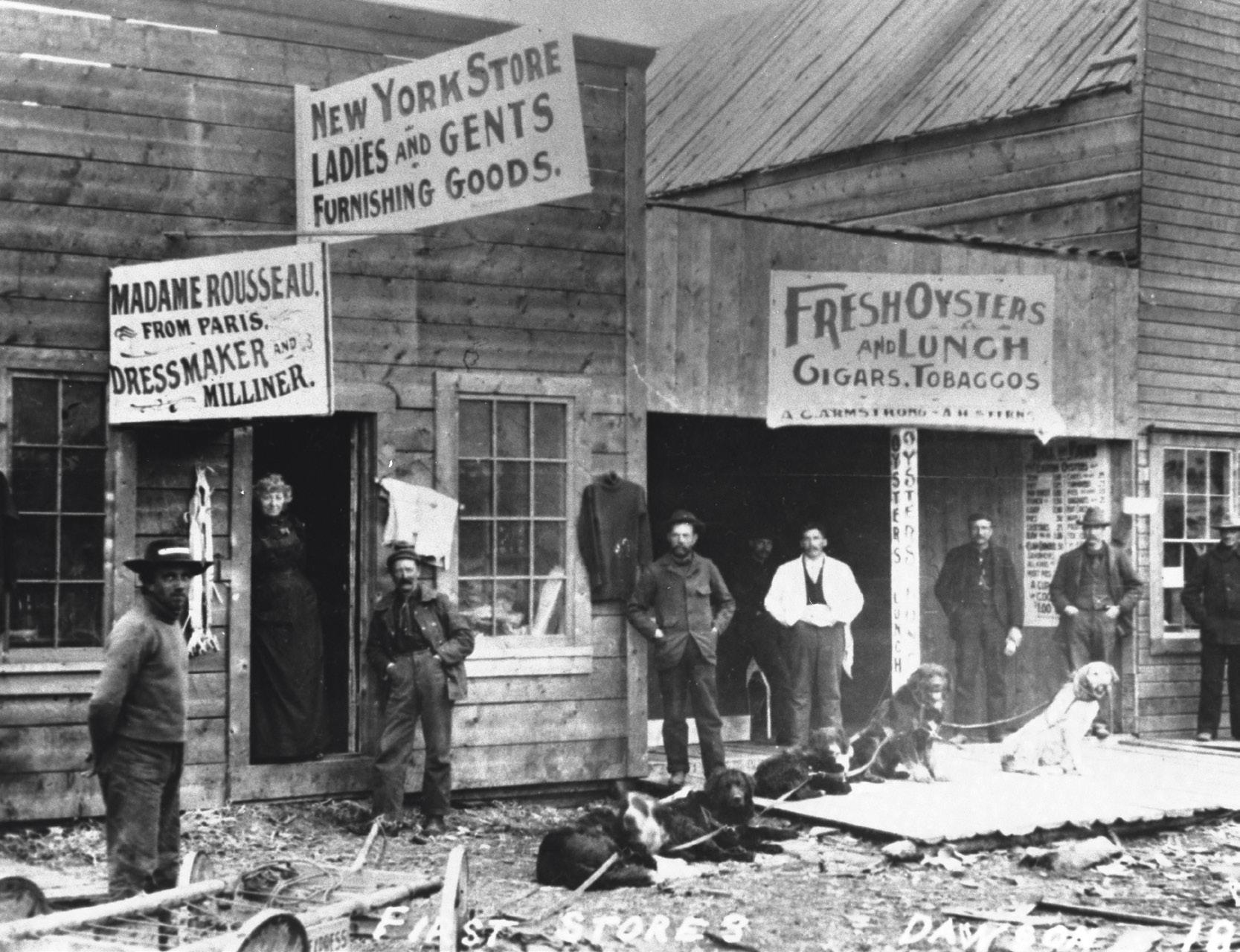

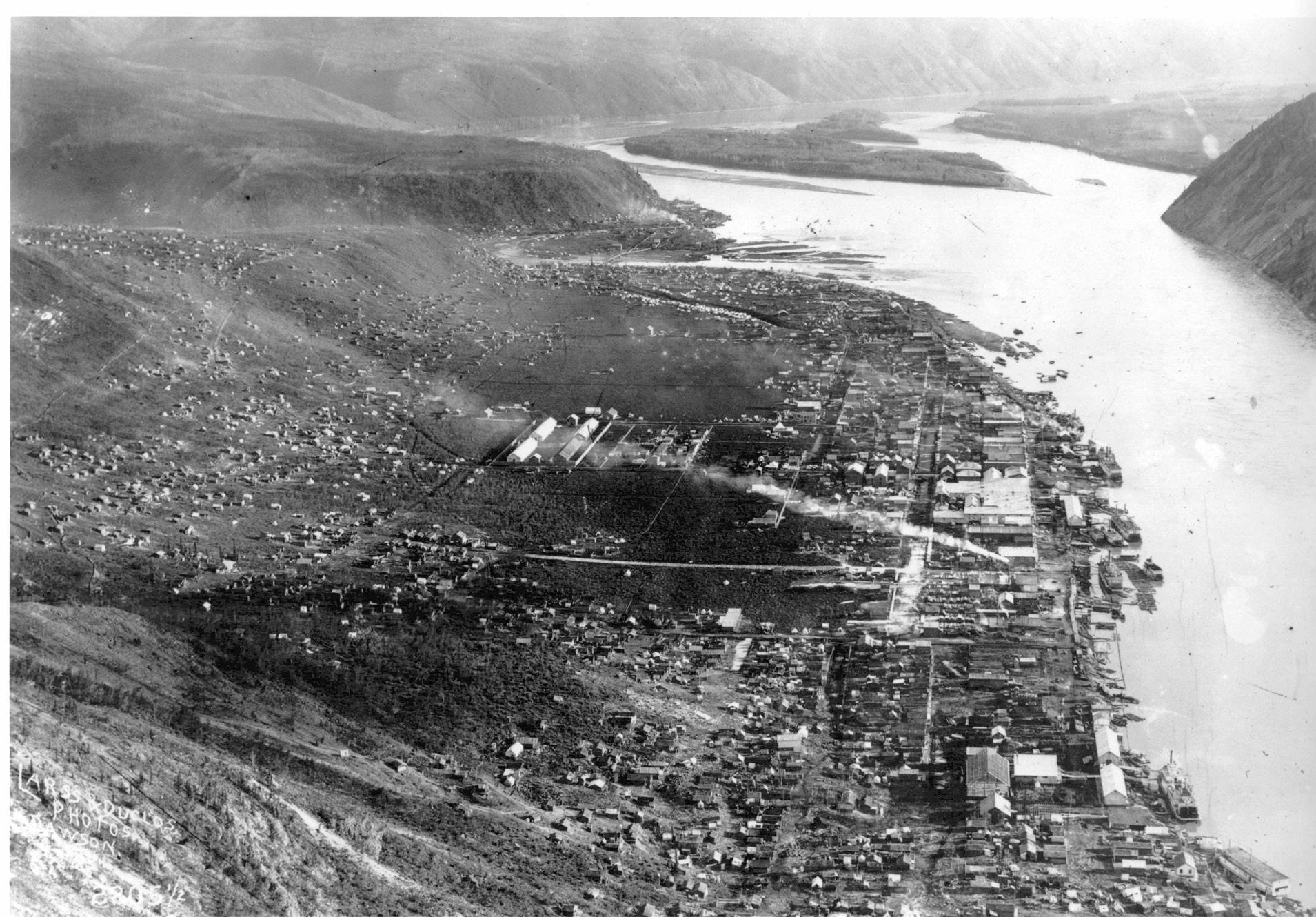

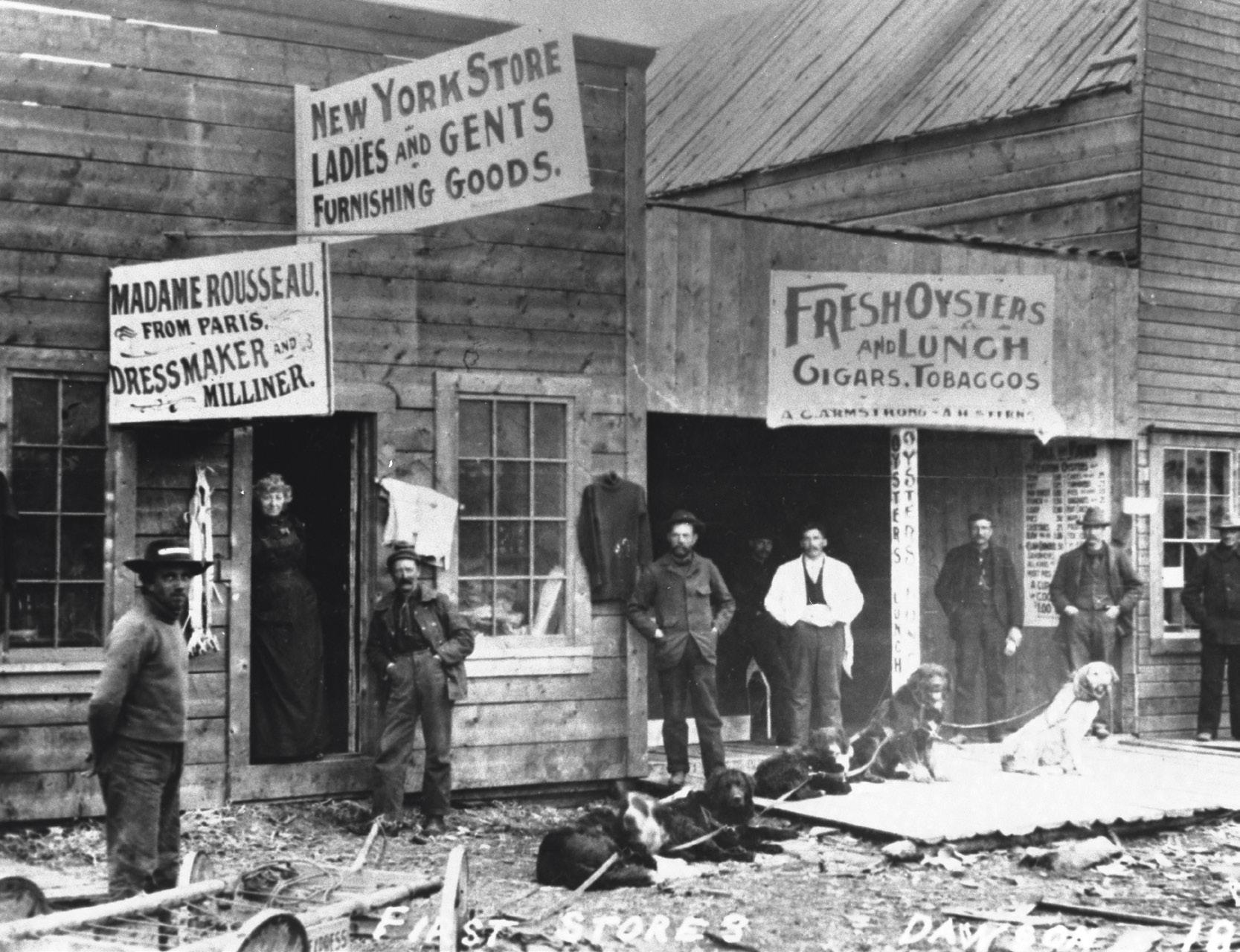

DAWSON AU TEMPS DE LA RUÉE VERS L’OR

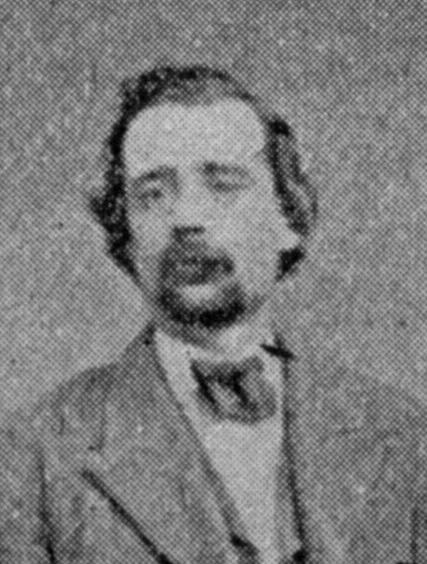

Le prospecteur Joseph Ladue (Ledoux) et le trappeur François-Xavier Mercier, photographiés par le Suisse Charles Farciot en 1885.

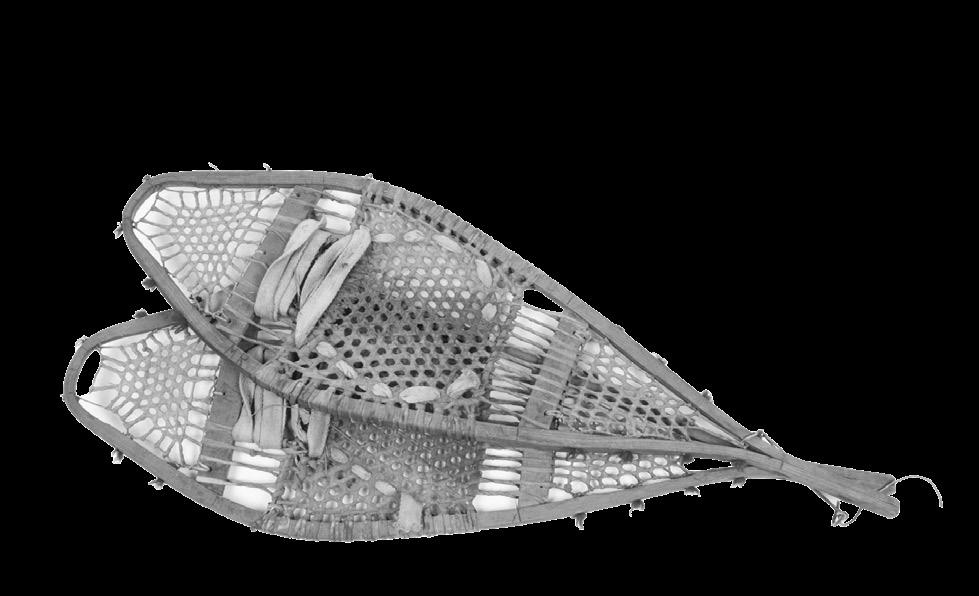

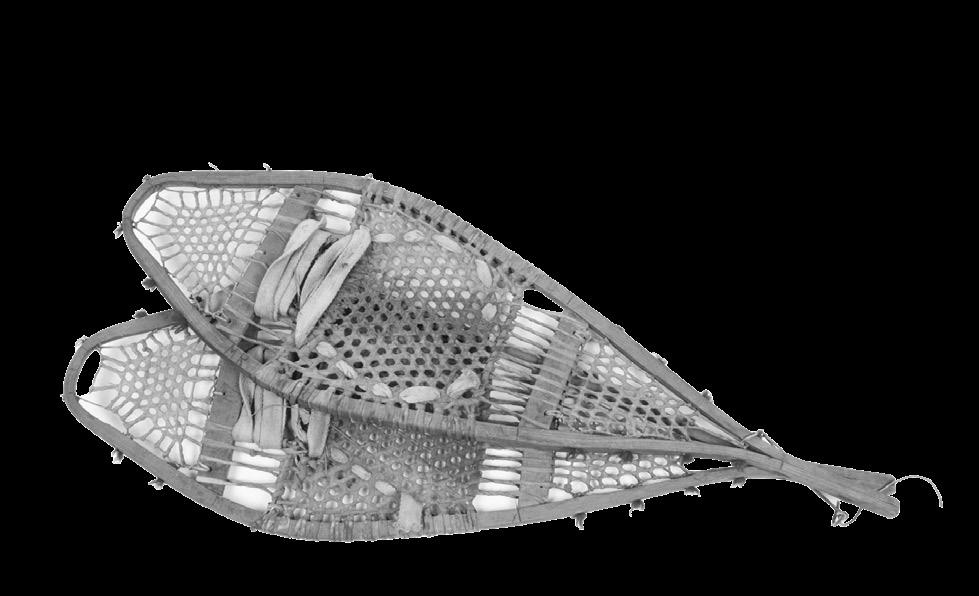

« En cette belle journée du 9 avril 1883 [c’était Pâques], marchant devant ma cabane, regardant vers l’amont du fleuve Yukon, je discernais quatre personnes en raquettes venant vers moi [...] À mon grand étonnement [...] le premier me tendit la main et me salua en français. C’était Joseph Ladue, un Canadien français, originaire de Plattsburgh, New York. » – François-Xavier Mercier, Recollections of the Youkon, p. 32.

C’est ainsi que le trappeur François-Xavier Mercier raconte sa rencontre avec le prospecteur Joseph Ladue, moment symbolisant le passage de la traite des fourrures à la prospection de l’or au Yukon.

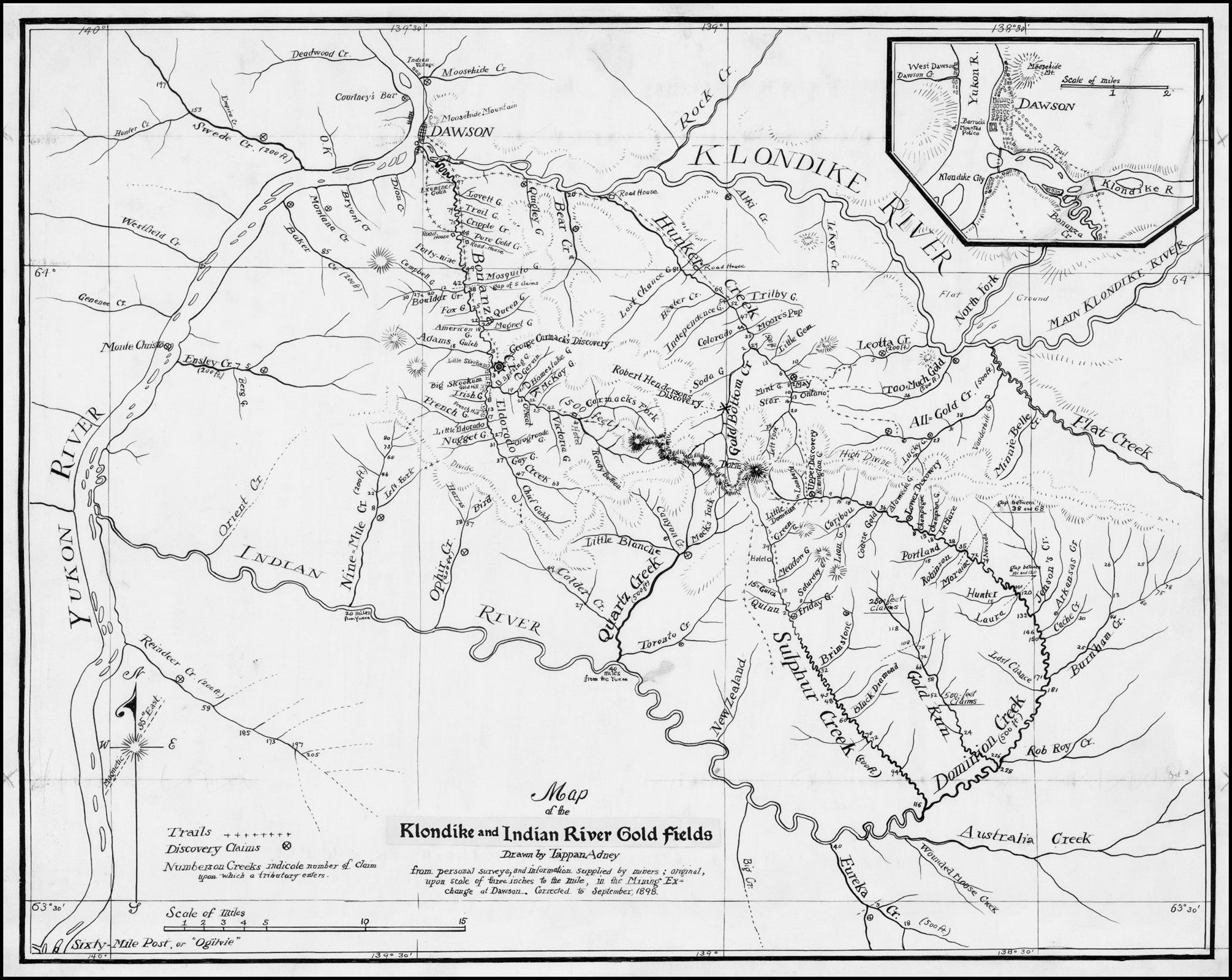

La rivière Klondike se jette dans le fleuve Yukon en haut à droite.

Pièce de 200 $ de 1 oz 2023 – Ruée vers l’or du Klondike : Passage de l’or

Alaska State Library, Wickersham Collection,

Farciot, SL-P277-017-003 Archives du Yukon, MacBride Museum coll.

Charles

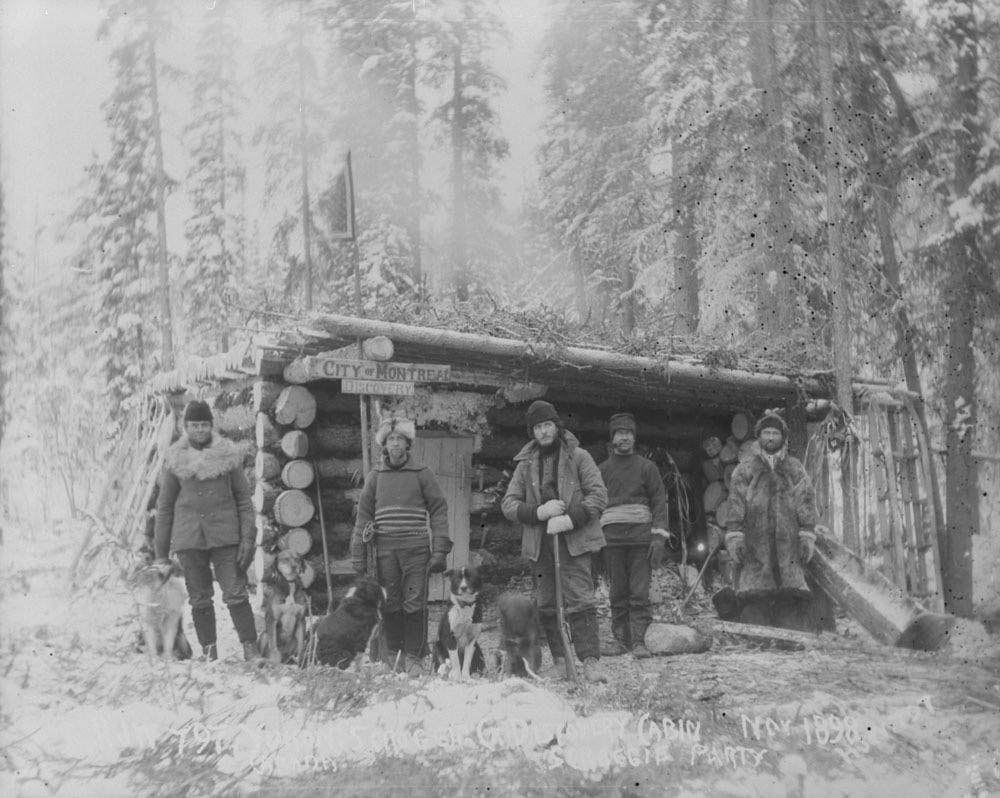

COMPAGNONS DE FRANÇOIS-XAVIER MERCIER

RESPONSABLES DE POSTES DE TRAITE

MICHEL LABERGE de Châteauguay a donné son nom à un lac près de Whitehorse

ÉPHREM GRAVEL de Saint-Martin

NAPOLÉON ROBERT de Saint-Césaire MOÏSE MERCIER, frère de F.-X. Mercier, de Saint-Paul-l’Ermite

LE SAVIEZVOUS?

D’autres francophones ont aussi travaillé aux postes de traite, tels que JEAN BEAUDOIN, neveu de F.-X. Mercier, et JOSEPH DUFRESNE, assistant de Moïse Mercier à Fort Yukon.

ABANQ n° 1798 ( Le Monde Illustré , vol. 14 n° 696, p. 297)

DEUX FRANCOPHONIES AU KLONDIKE

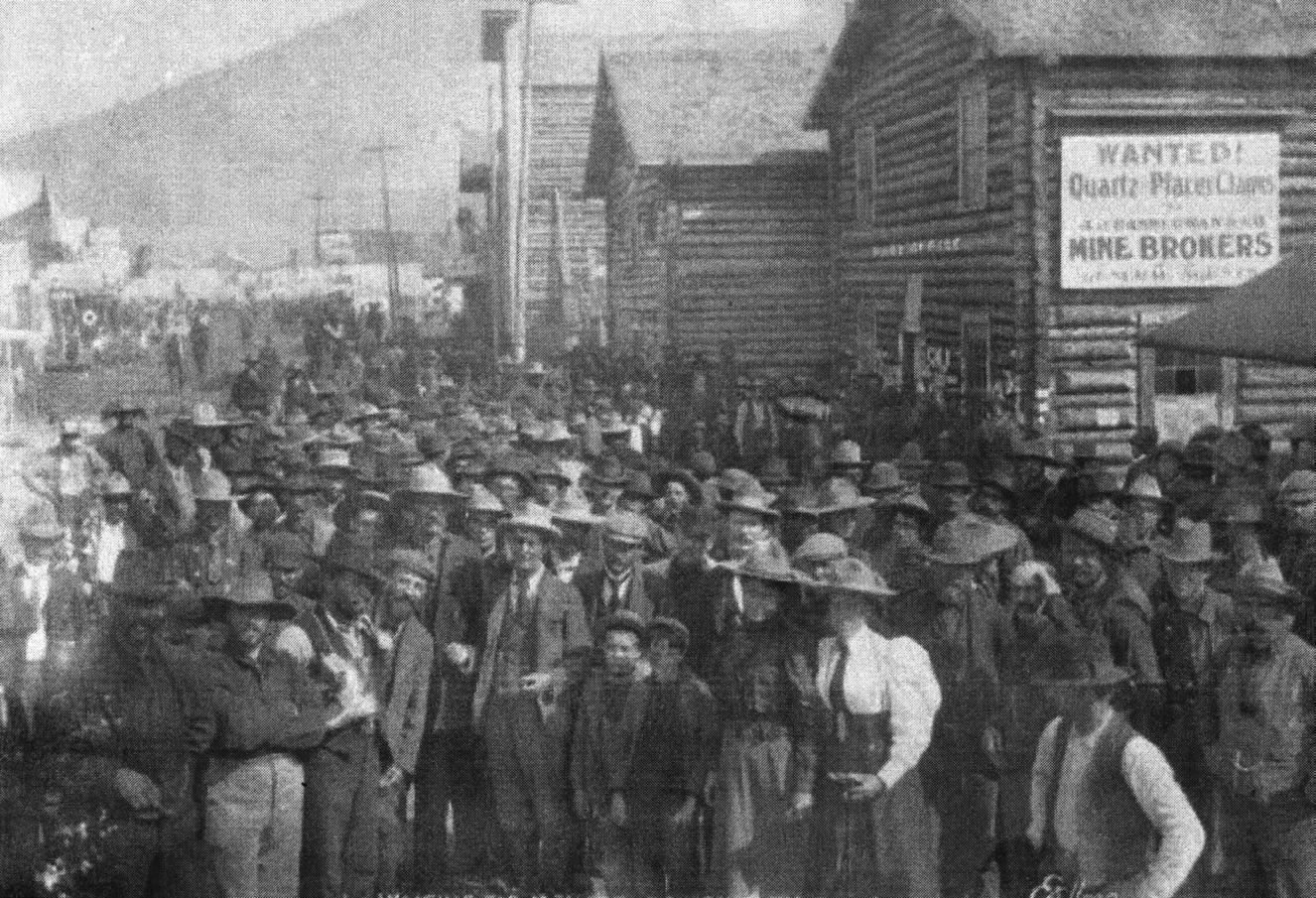

Une grande distance à pied sépare les deux francophonies du Klondike, celle des services à Dawson et celle des prospecteurs sur les champs aurifères.

Adney, 1898

Archives du Yukon, Tappan

VENUS PAR VILLAGE

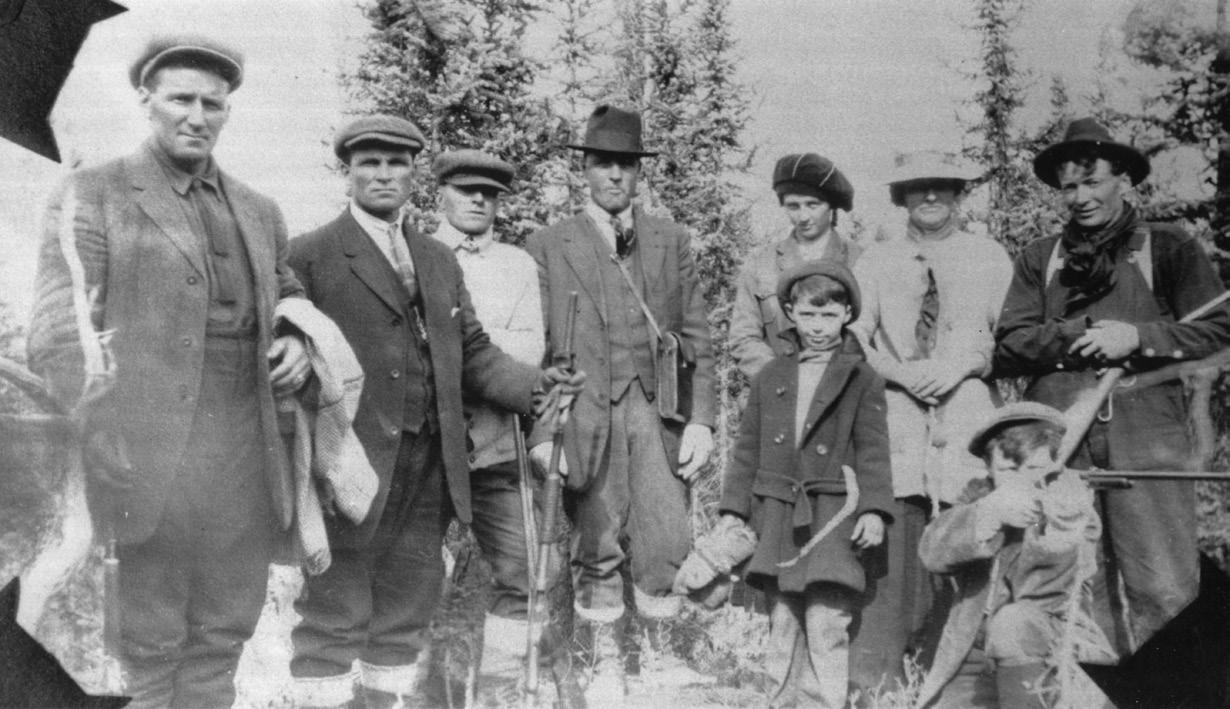

Groupe de Canadiens français de Montmagny (Québec) au Klondike. Les francophones se réfèrent entre eux par leur village d’origine.

« Pour les mineurs des districts environnants, la plus intéressante caractéristique de la nouvelle cour est l’intention du juge Dugas de sauver aux mineurs des régions éloignées les dépenses associées aux déplacements et un séjour à Dawson chaque fois qu’ils ont besoin d’utiliser la cour. Le juge dit que c’est faisable et juste... que la cour aille dans ces endroits et statue sur toutes les affaires civiles ».

(The Klondike Nugget, 22 octobre 1898, p. 4)

Les gens de Saint-Rémi sont nombreux. Une trentaine travaille sur la concession 17 où Jack (Pierre-Nolasque) Tremblay est contremaître. « La venue “d’arrivés frais” de SaintRémi est l’occasion de danses et de chants “canayens” jusqu’à minuit. Tout le monde de Saint-Rémi est rendu au Klondike et il ne manque que le “bedeau” qui s’en vient », plaisante Lorenzo Létourneau dans son journal. Même le juge en chef du Yukon, Calixte Dugas, est de Saint-Rémi. On les surnomme les “St-Rémi”. »

(Pomerleau, Les Chercheurs d’or, pp. 216-226)

Société historique de Montmagny

CHAMPS AURIFÈRES

DAWSON

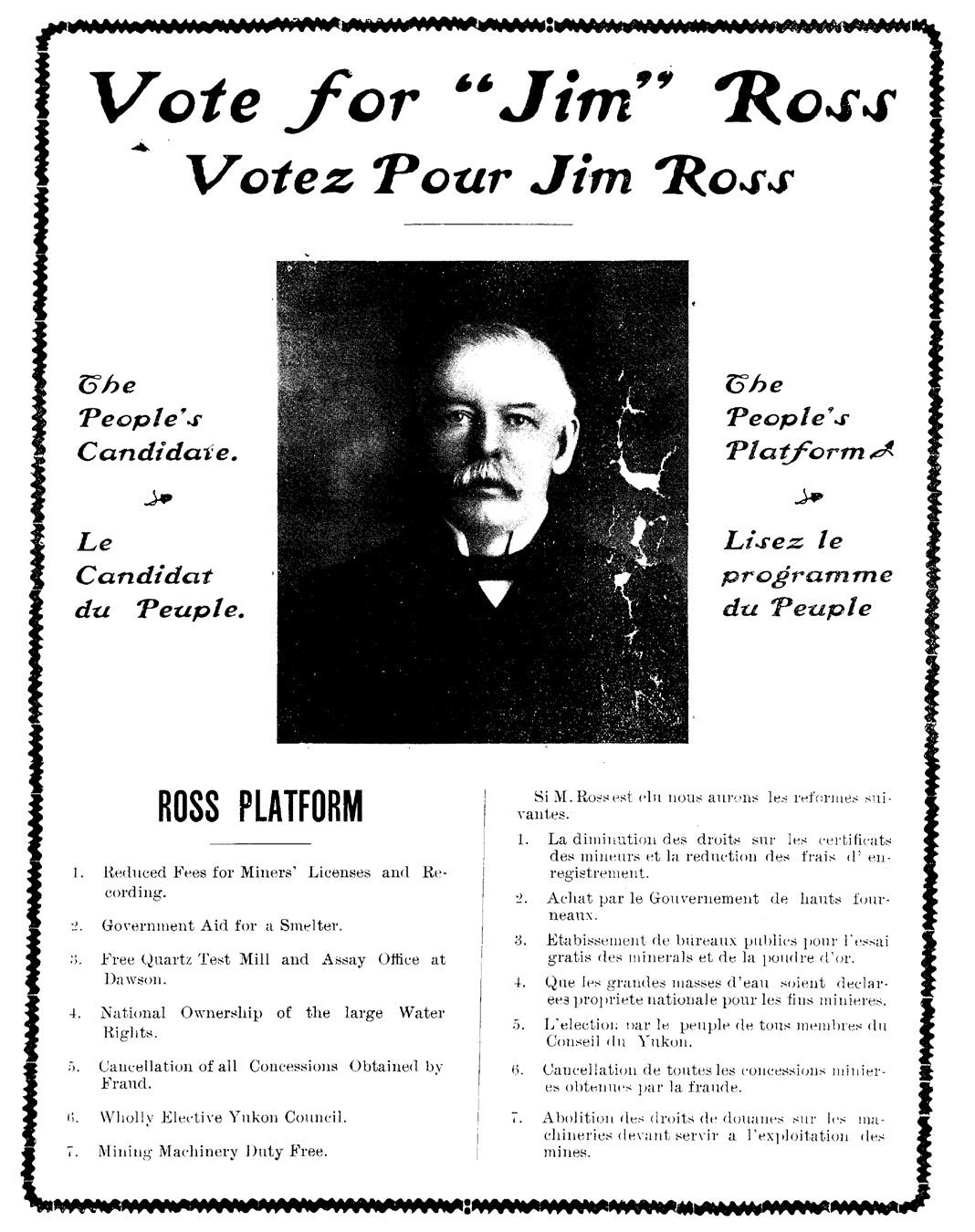

LE POIDS ÉLECTORAL DE LA FRANCOPHONIE

Le 13 juin 1898, le coin nord-ouest du Canada devient

le territoire du Yukon. Déjà, à cette époque, la francophonie se retrouve partout, jusque dans la sphère politique.

Statistiques et hypothèses historiques

Présent!

YUKON CATHOLIC

Le poids de la francophonie

En 1901, les francophones représentent près du quart des 9 142 personnes vivant à Dawson, soit environ 2 300 personness.

Sur les bancs d’église

Sur les champs aurifères, on retrouve 6 églises dont potentiellement 2 400 à 4 200 catholiques.

« [...] chaque dimanche [ces églises] sont bien remplies par les fidèles de la population canadienne-française. »

Brief sketch of the World of the Catholic Church in the Yukon, Northern Lights, July 1904)

Hypothèse

Arthur Fortin, éditeur de la page française du Yukon Catholic de mai 1902, soutient qu’il y aurait 5 000 à 6 000 Canadien∙n∙es français∙e∙s au Yukon.

BANQUET IMMORTALISÉ ÉLECTIONS ET GROGNE DES MINEURS

« L’événement a été improvisé et a rassemblé les citoyens canadiens-français les plus distingués de Dawson [...] Les invités ne se sont exprimés que dans leur langue maternelle (le français) [...] M. le juge Dugas, qui présidait, était très sensible à ses devoirs d’hôte et a gardé ses invités attentifs, en appelant certains pour des discours, des chants et des déclamations. C’était tard le matin quand les participants ont quitté la si agréable soirée qu’ils venaient de vivre à Dawson. »

C’est ainsi que le journal The Morning Sun du 27 juillet 1902 décrit le banquet offert pour la venue du ministre fédéral Raymond Préfontaine à l’occasion des élections fédérales de 1902.

Un prospecteur soumet ses doléances au premier ministre Laurier. Maxime Landreville, délégué des mineurs, avait suivi la même démarche en 1899, en apportant directement les plaintes à Ottawa

(The Daily Klondike Nugget, 13 février 1903)

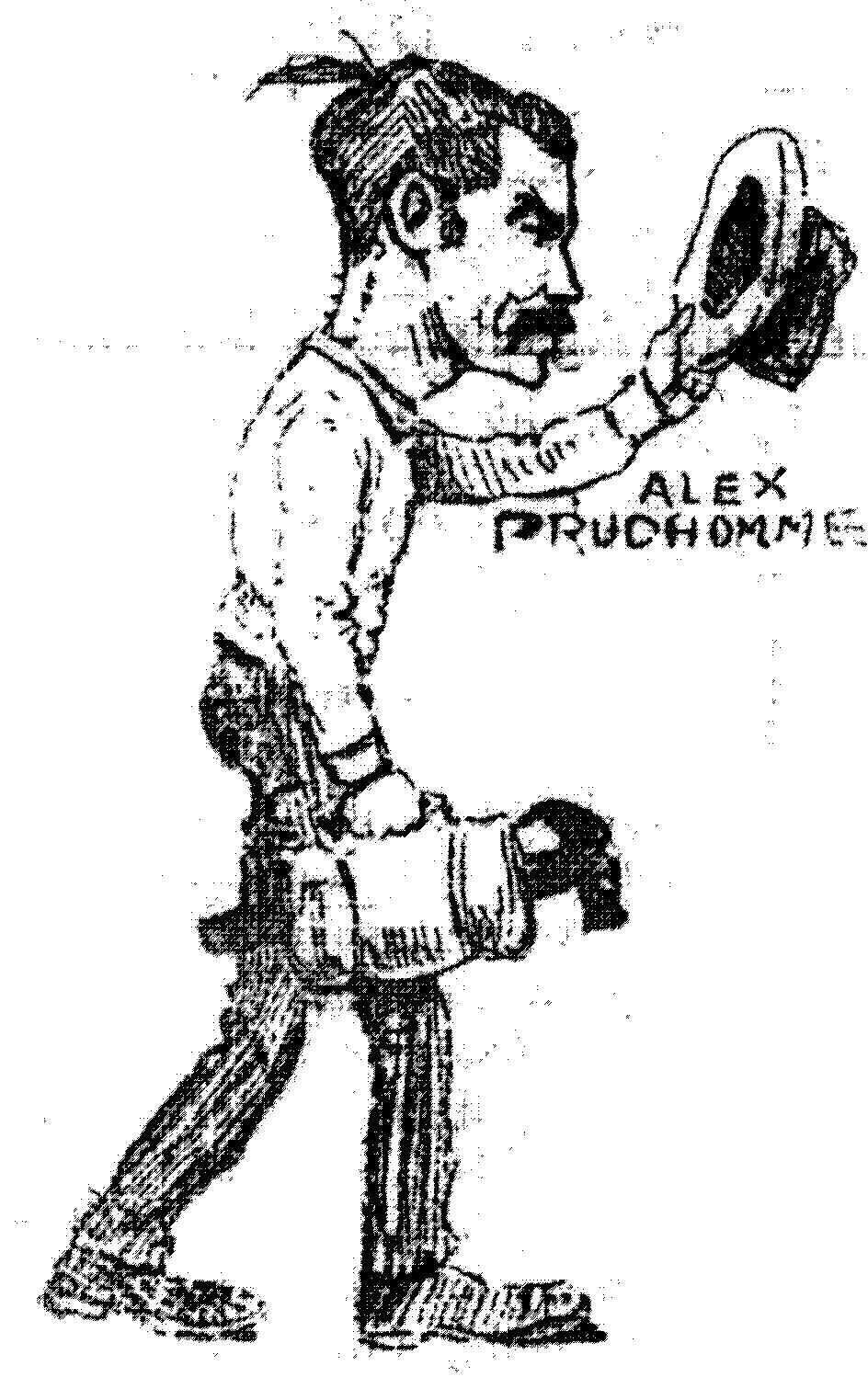

ALEX PRUD’HOMME,

défenseur des mineurs, harangue la foule en français aux rassemblements politiques. Il réussit à faire adopter l’ordonnance protégeant le salaire des mineurs.

(The Semi-Weekly Nugget, 1er juillet 1903)

BANQ, n° 5654 ( L’Album universel , vol. 20 n° 78, pp 558-559)

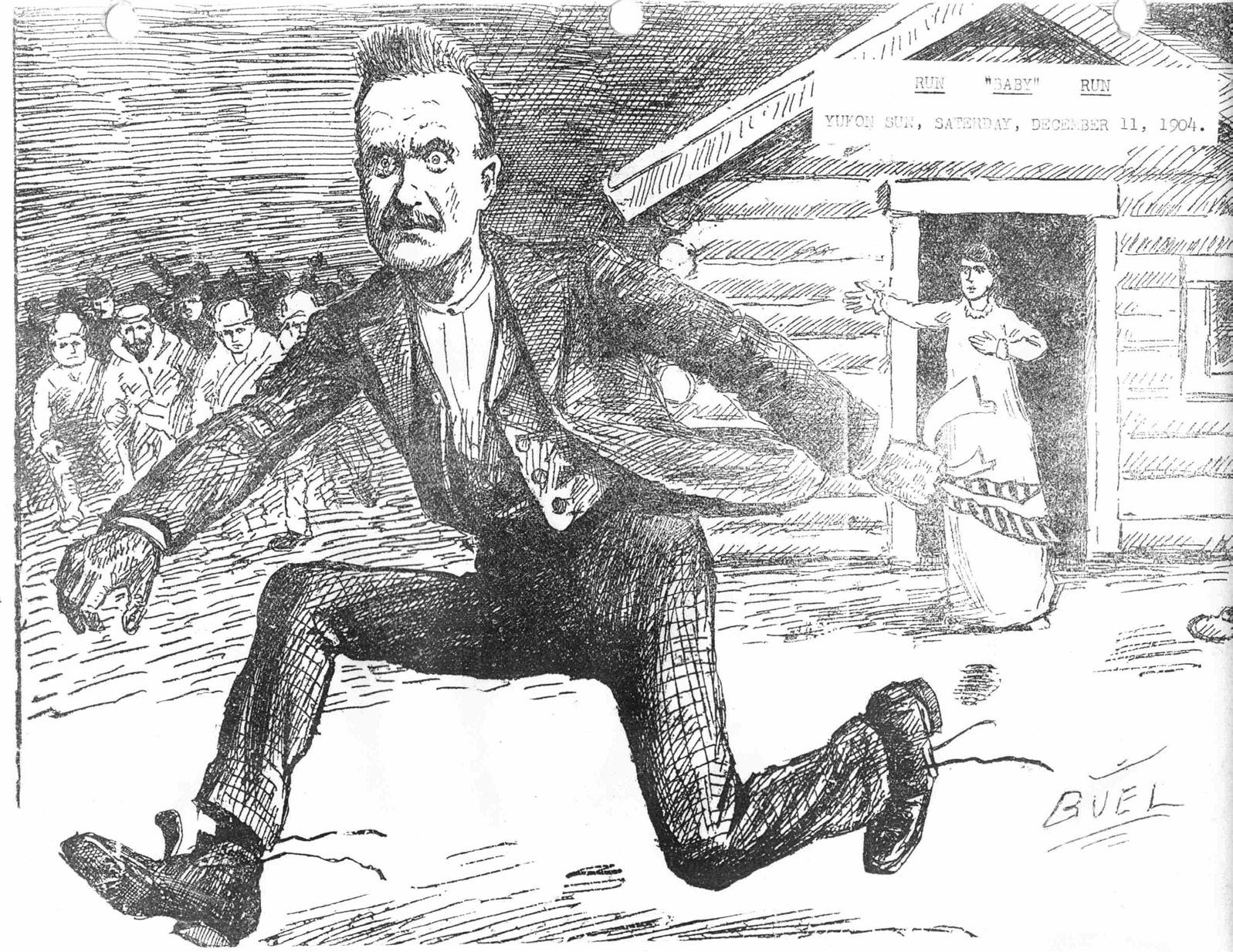

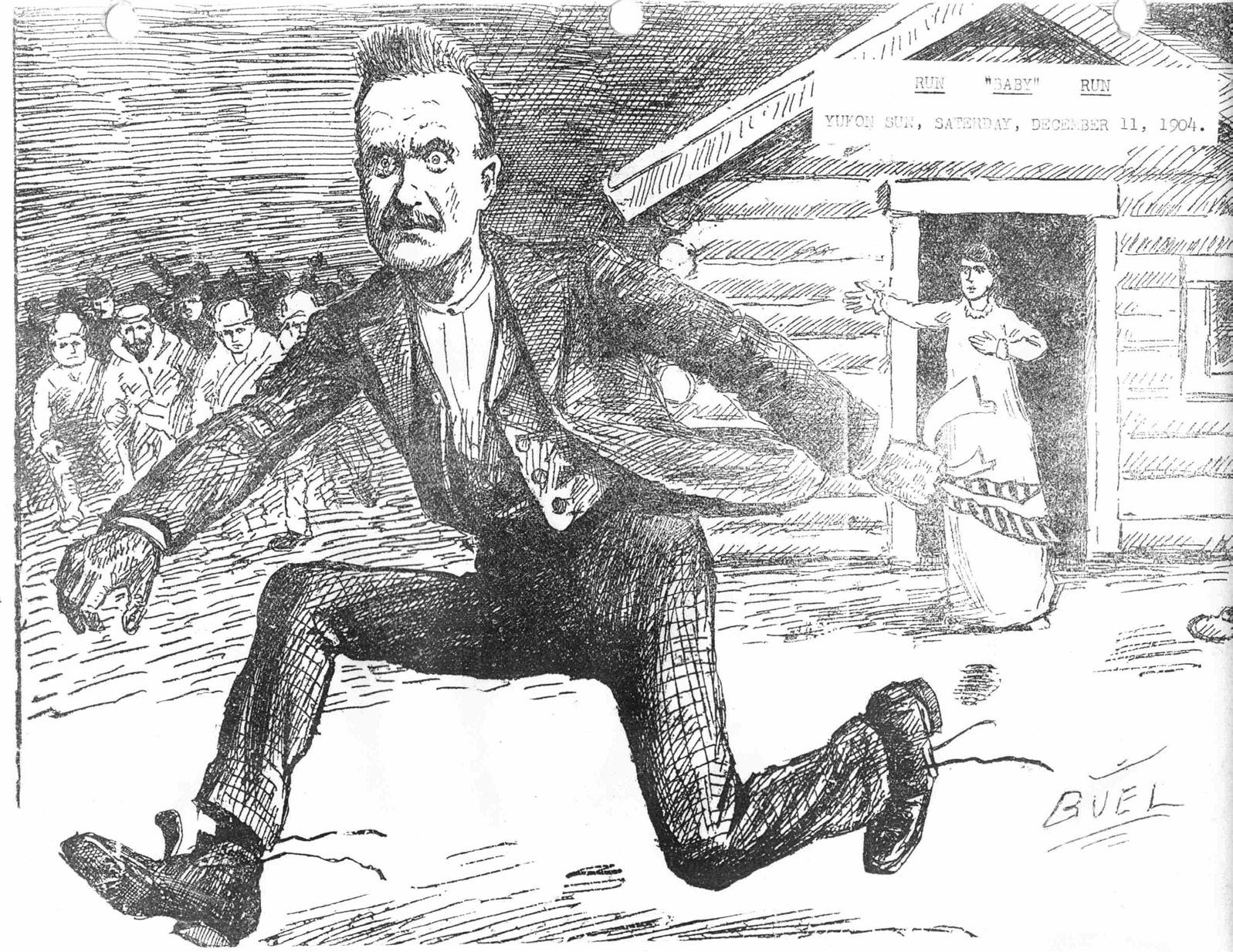

EN POLITIQUE, PAS DE VIE PRIVÉE

« Cours, mon bébé, cours », lance une dame d’une maison close à Joseph-Ena Girouard, greffier au Conseil territorial surpris par une foule d’électeurs mécontents.

(Yukon Sun, 11 décembre 1904)

NOËL CONTRE PRUD’HOMME, DAWSON CONTRE LES CHAMPS AURIFÈRES

« Vous les types de la ville, vous ne pouvez pas me représenter », clame un mineur tiraillé par deux candidats de Dawson dans une caricature du The Daily Klondike Nugget du 27 décembre 1902.

Aimé Dugas, employé au commissariat de l’or du Yukon et fils du juge Dugas, avertit le ministre Israël Tarte, à Ottawa : « La grande majorité [des mineurs] votera pour deux députés opposés à tout pouvoir actuel. Je ne crois pas que même le vote des hommes de la police et de la milice seront suffisants pour pouvoir bouleverser cette majorité. »

UNION MAIS PAS UNANIMITÉ

Le français est trait d’union pour les célébrations, mais on ne parle pas d’une seule voix en politique. La francophonie de Dawson s’oppose parfois à celle des mineurs au sujet des salaires, des permis de coupe de bois, des règlements miniers, de l’accès à l’eau et de l’attribution des concessions minières.

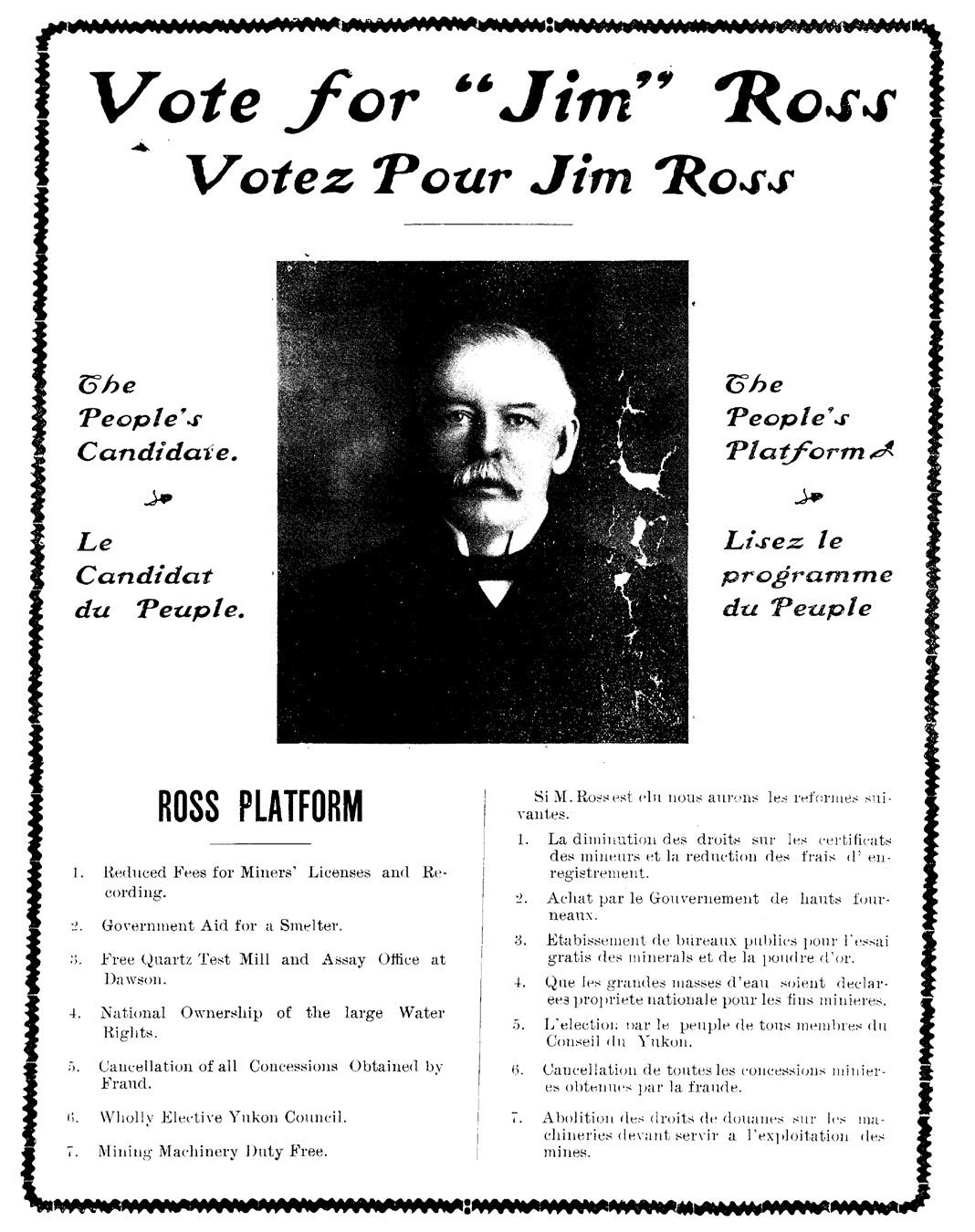

UN SYSTÈME ÉLECTORAL UNIQUE AU CANADA, LES TICKETS

Le nombre de francophones au Klondike justifie l’instauration d’un système unique au Canada, celui des tickets. Chaque parti politique présente deux candidats, un francophone et un anglophone.

�

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE 1900

« Les représentants ont l’air de vouloir nous conseiller de voter pour Noël et O’Brien mais mon idée est formée depuis longtemps, je voterai pour Prud’Homme et Wilson, je voterai contre mes patrons. Comme le vote est secret, je m’en moque », écrit le mineur Lorenzo Létourneau. Apprenant les résultats de l’élection, il exulte :

« Hourrah pour Wilson et Prud’Homme, ils ont remporté l’élection. Hourrah pour moi. » (Pomerleau, Les Chercheurs d’or, p. 226)

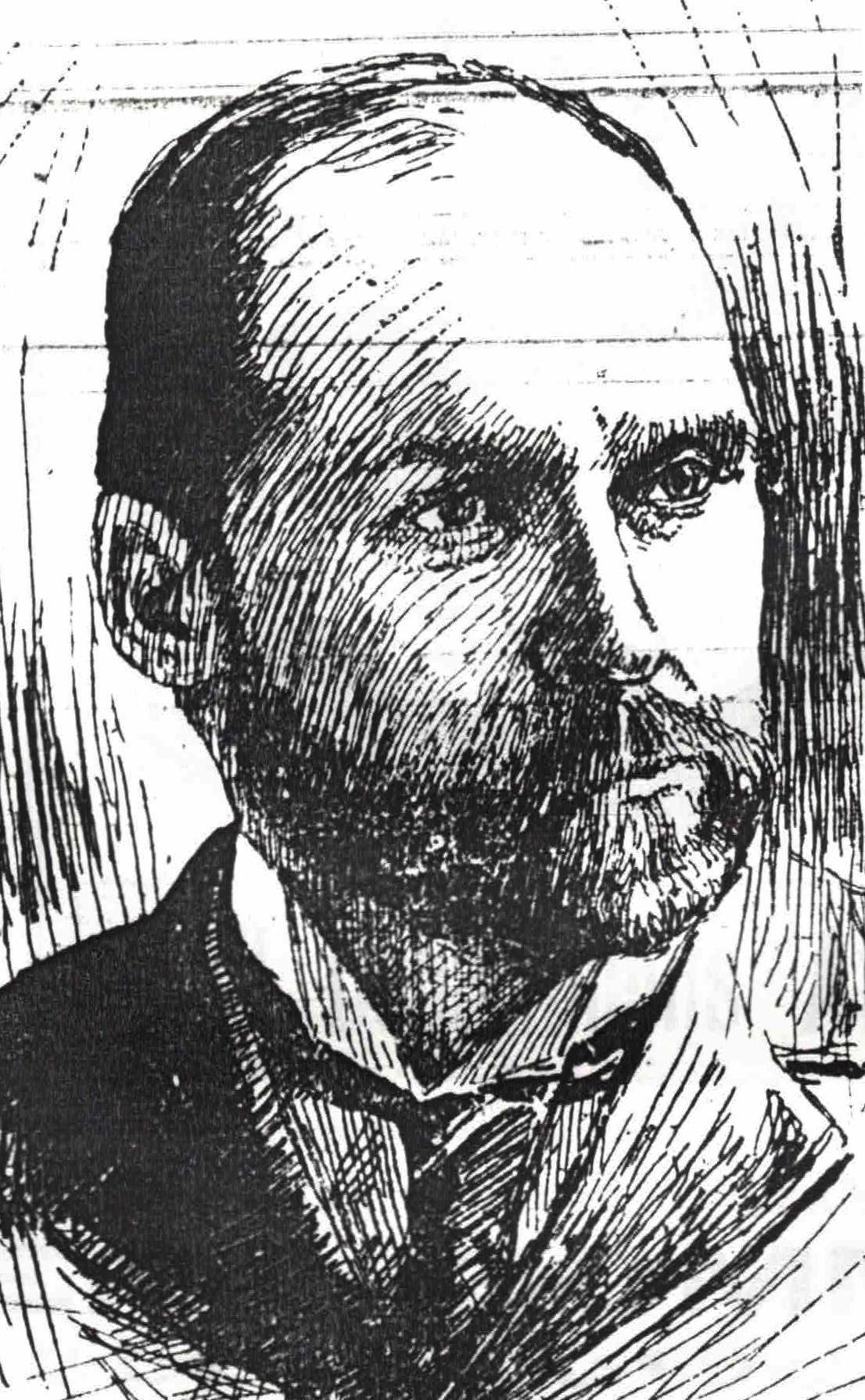

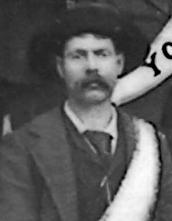

Auguste Noël (à droite) et l’élite politique francophone de Dawson. Tous les hommes sur cette photo sont avocats ou fonctionnaires nommés par le gouvernement Laurier.

Compter sur le vote francophone. Publicité (The Yukon Catholic, novembre 1902) et programmes électoraux (The Daily Klondike Nugget, 6 octobre 1900) sont bilingues.

Noël-Pelletier-Robert

Famille

PUBLICITÉ ET PROGRAMMES ÉLECTORAUX BILINGUES

� �

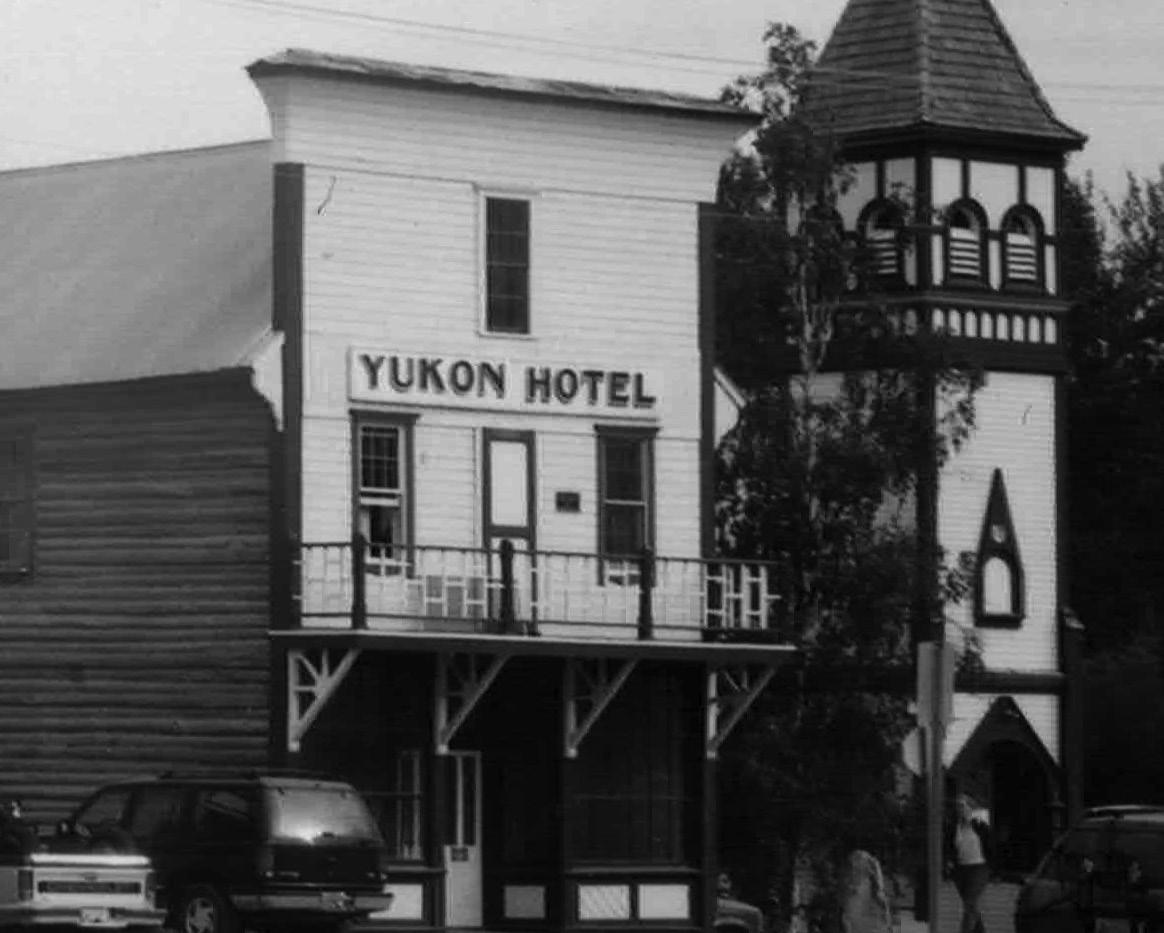

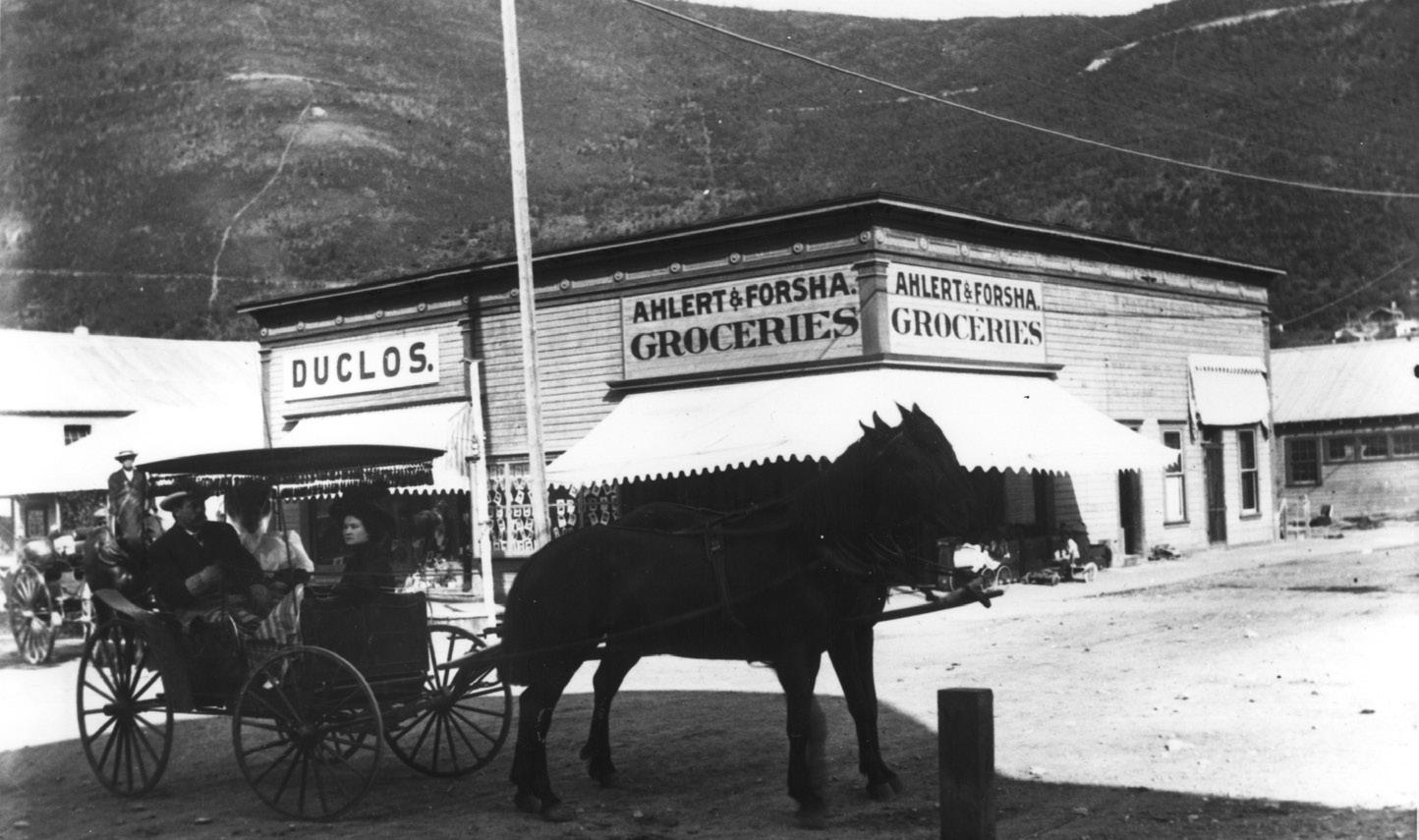

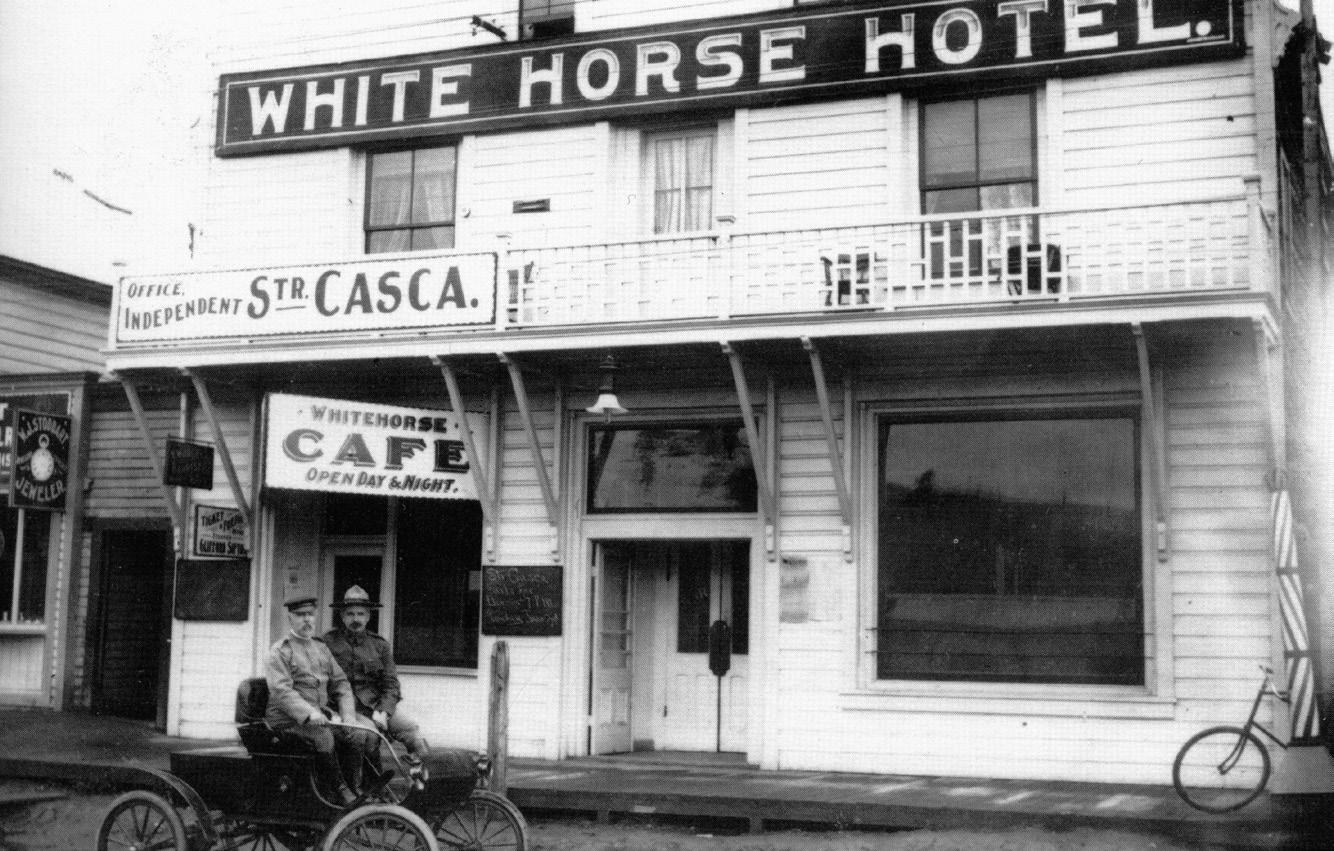

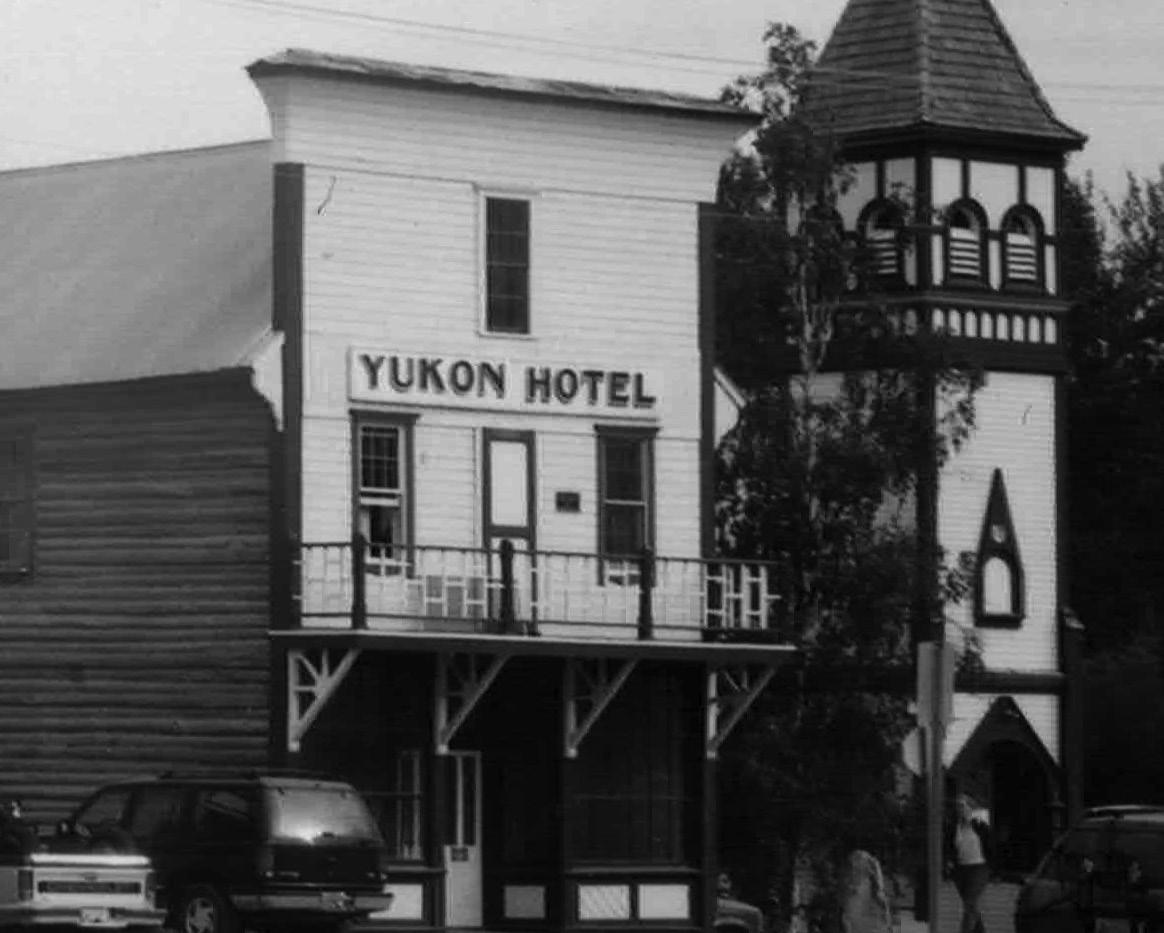

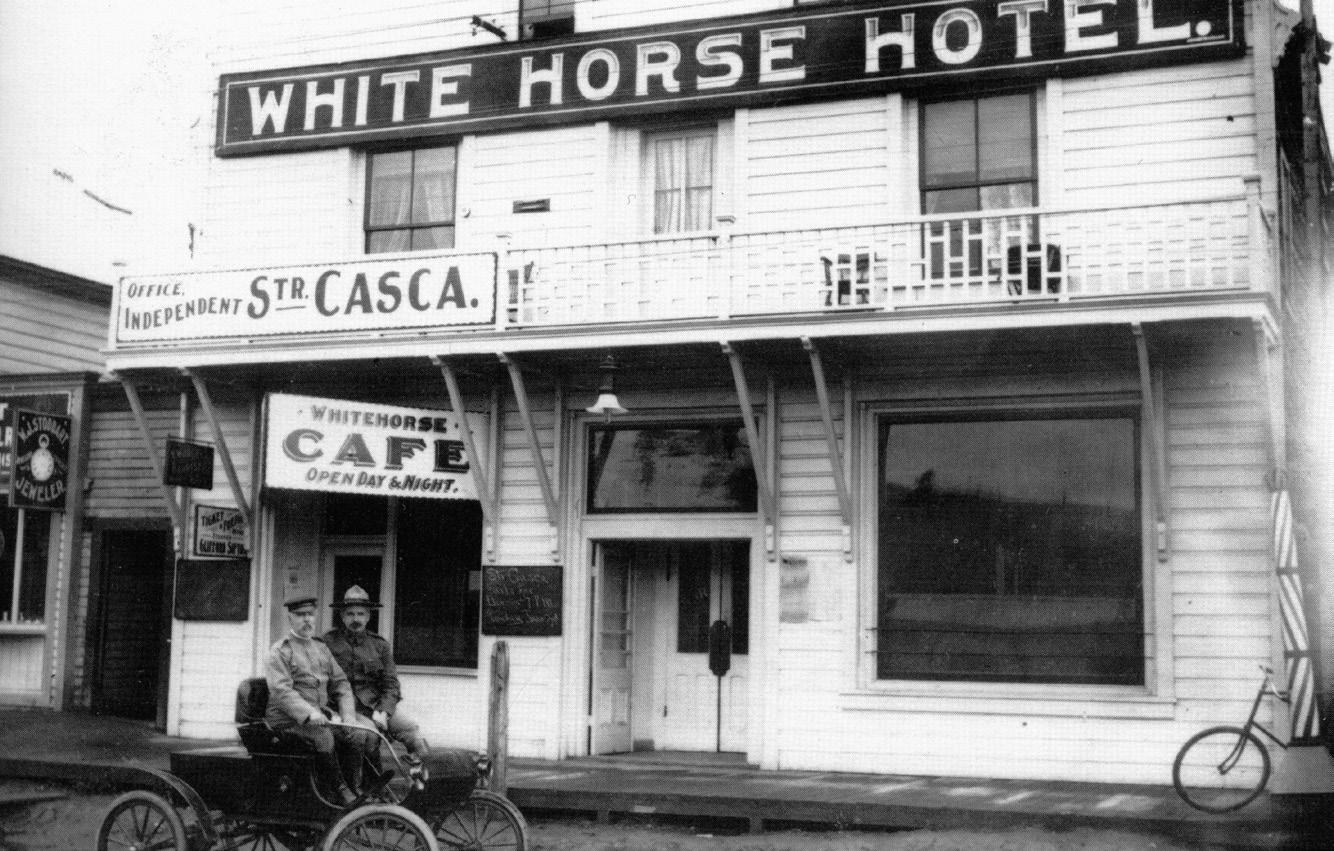

HELLO-BONJOUR : DAWSON, LA VILLE DES SERVICES EN FRANÇAIS

La francophonie ne date pas d’hier au Yukon. À Dawson, la présence de services bilingues remonte à plus de 125 ans. Le nombre de Canadien‧e‧s français‧e‧s au Yukon justifie la présence de fonctionnaires bilingues qui occupent des postes clés : commissariat de l’or, tenue des registres dont celui des terres, surintendance des travaux publics, génie civil, arpentage, responsables des bibliothèques du palais de justice et municipales. À la fonction publique se joignent les gens des professions libérales (tels que des avocats et médecins), des affaires (hôtels), du clergé et des services (poste, presse et musique). Les cercles sociaux et politiques se forment.

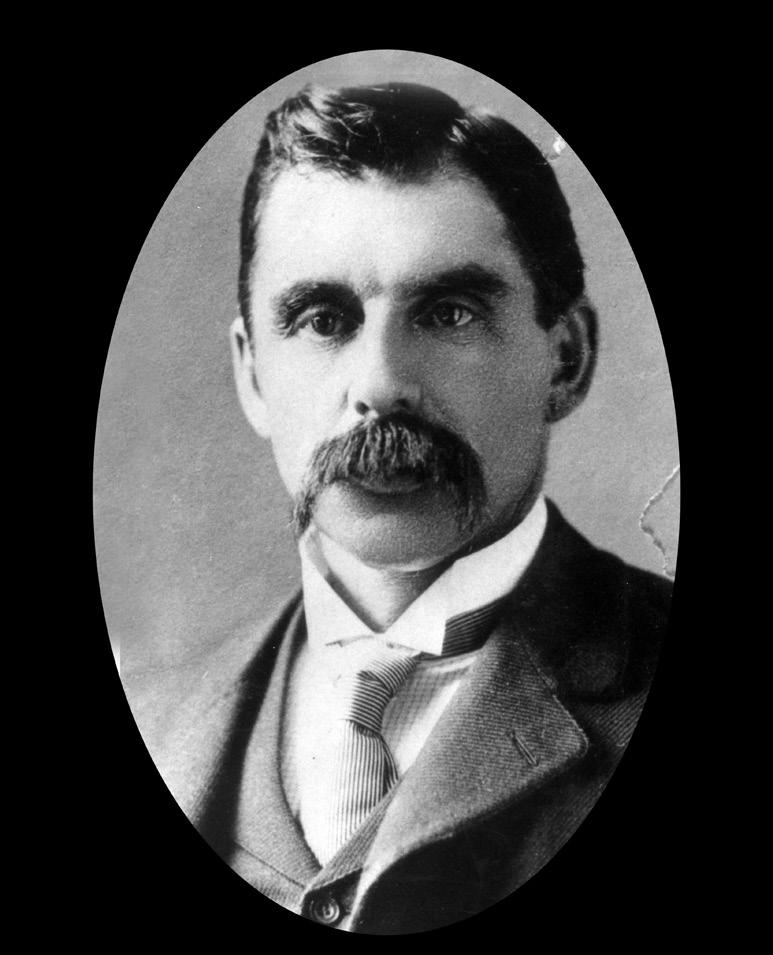

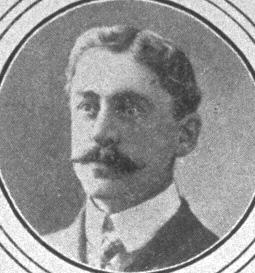

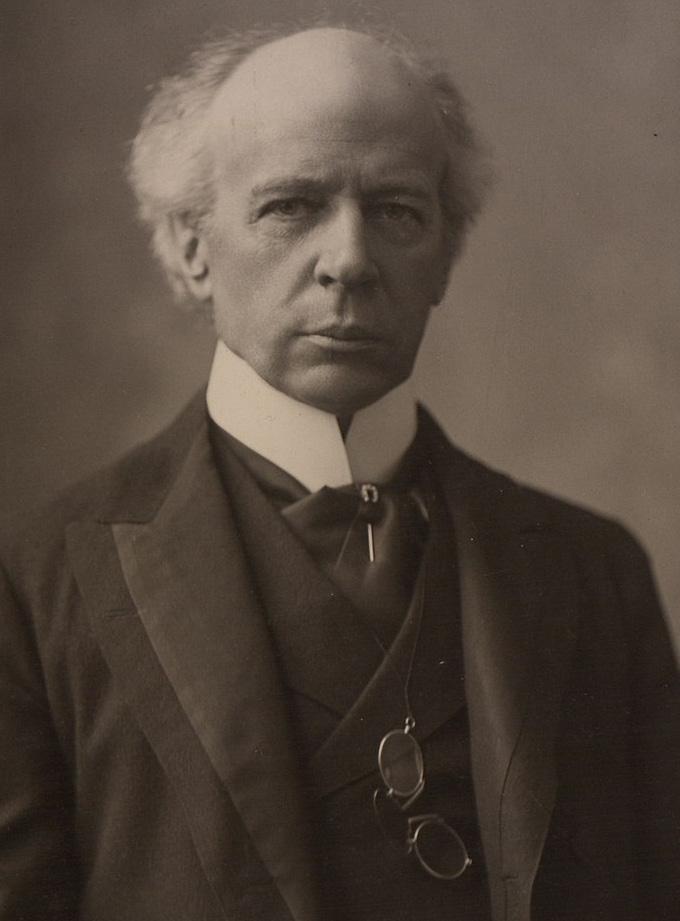

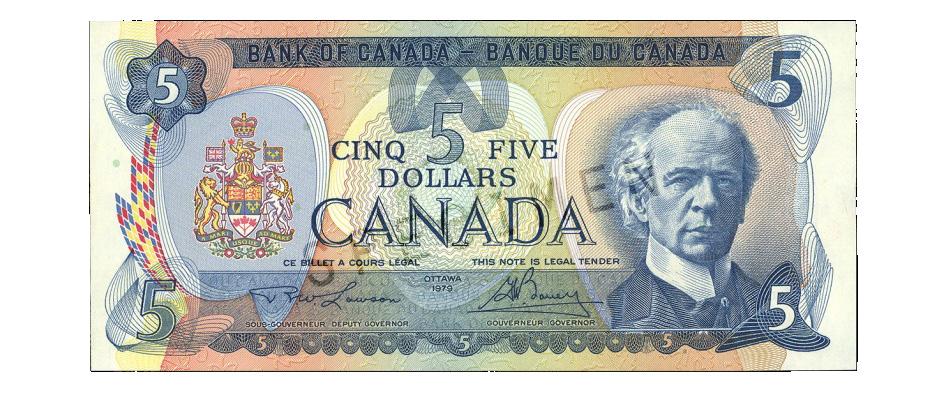

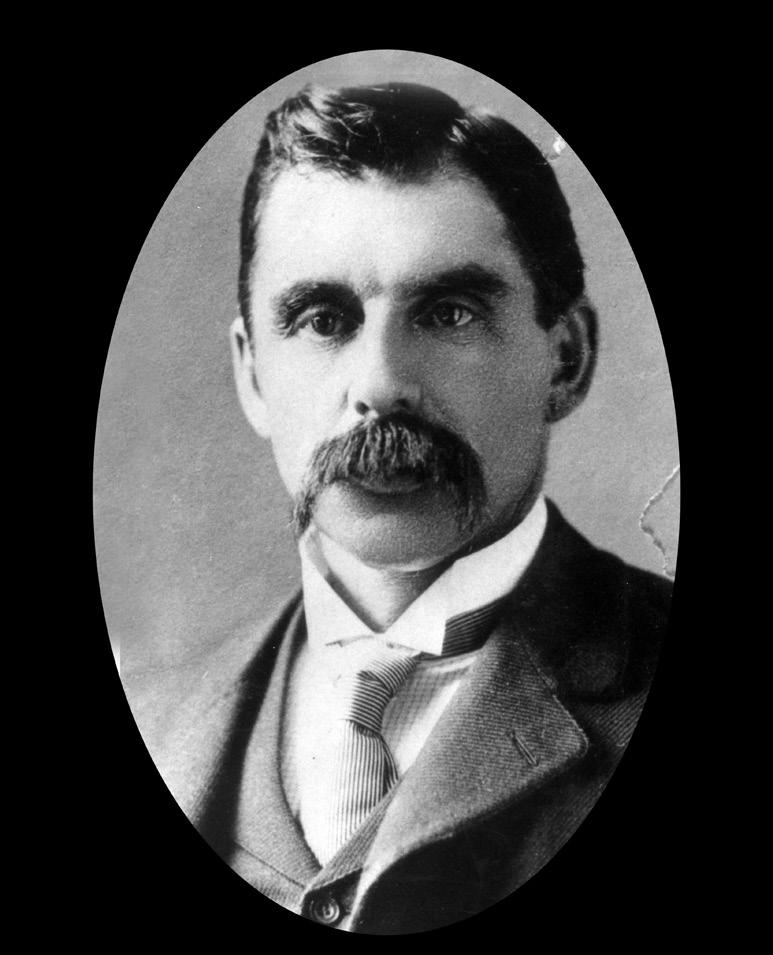

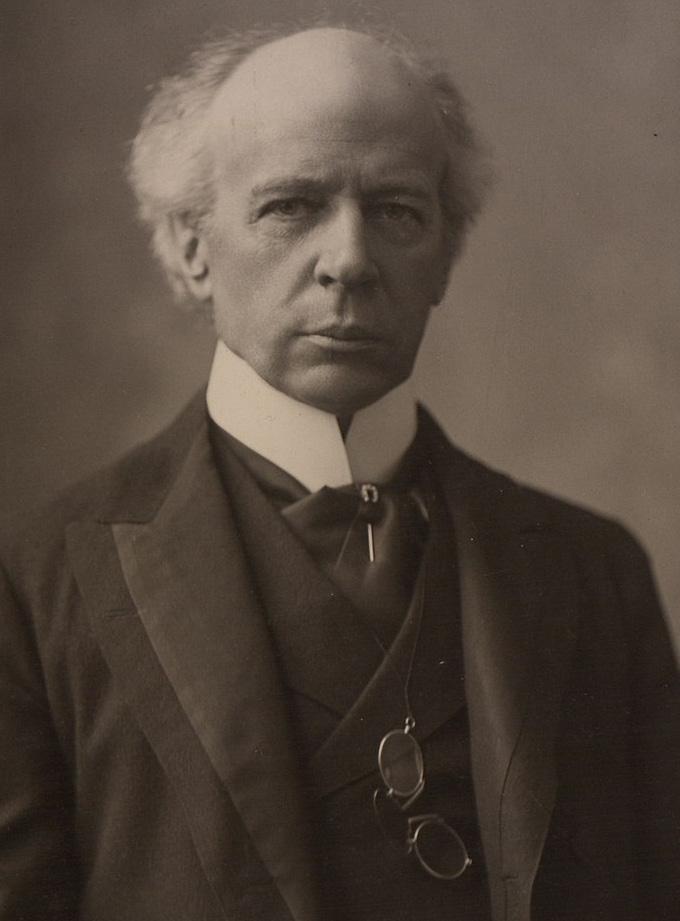

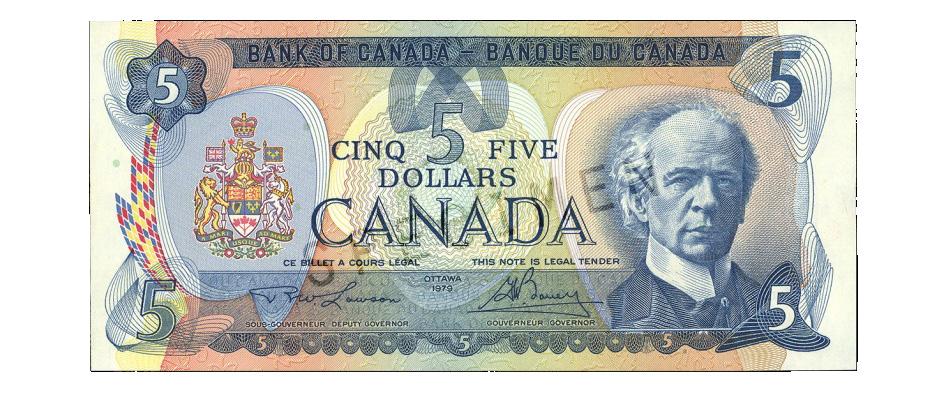

1841-1919

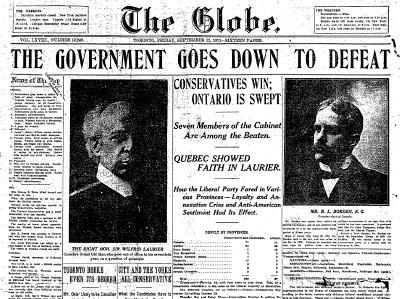

WILFRID LAURIER, PREMIER CANADIEN

FRANCOPHONE À DEVENIR

PREMIER MINISTRE DU CANADA

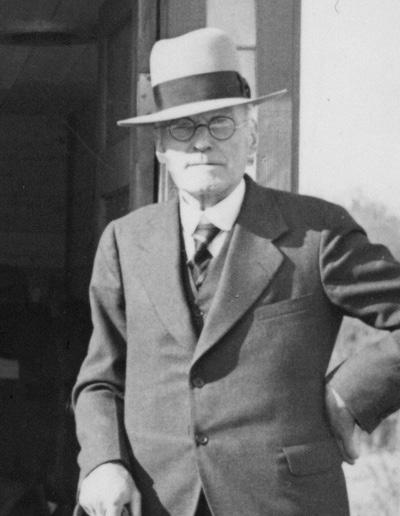

La ruée vers l’or se déroule sous le mandat de Wilfrid Laurier, premier Canadien francophone à occuper le poste de premier ministre du Dominion du Canada. La fonction publique devient canadienne plutôt que britannique. Le Bas-Canada francophone a des lieux de hautes études depuis 1663. Wilfrid Laurier doit se tenir au courant de la situation au Yukon au sujet des frontières avec les ÉtatsUnis, de la production d’or et des élections. Il place au Yukon des personnes rencontrées pendant ses études ou qui travaillaient dans son bureau d’avocat d’Arthabaska au Québec.

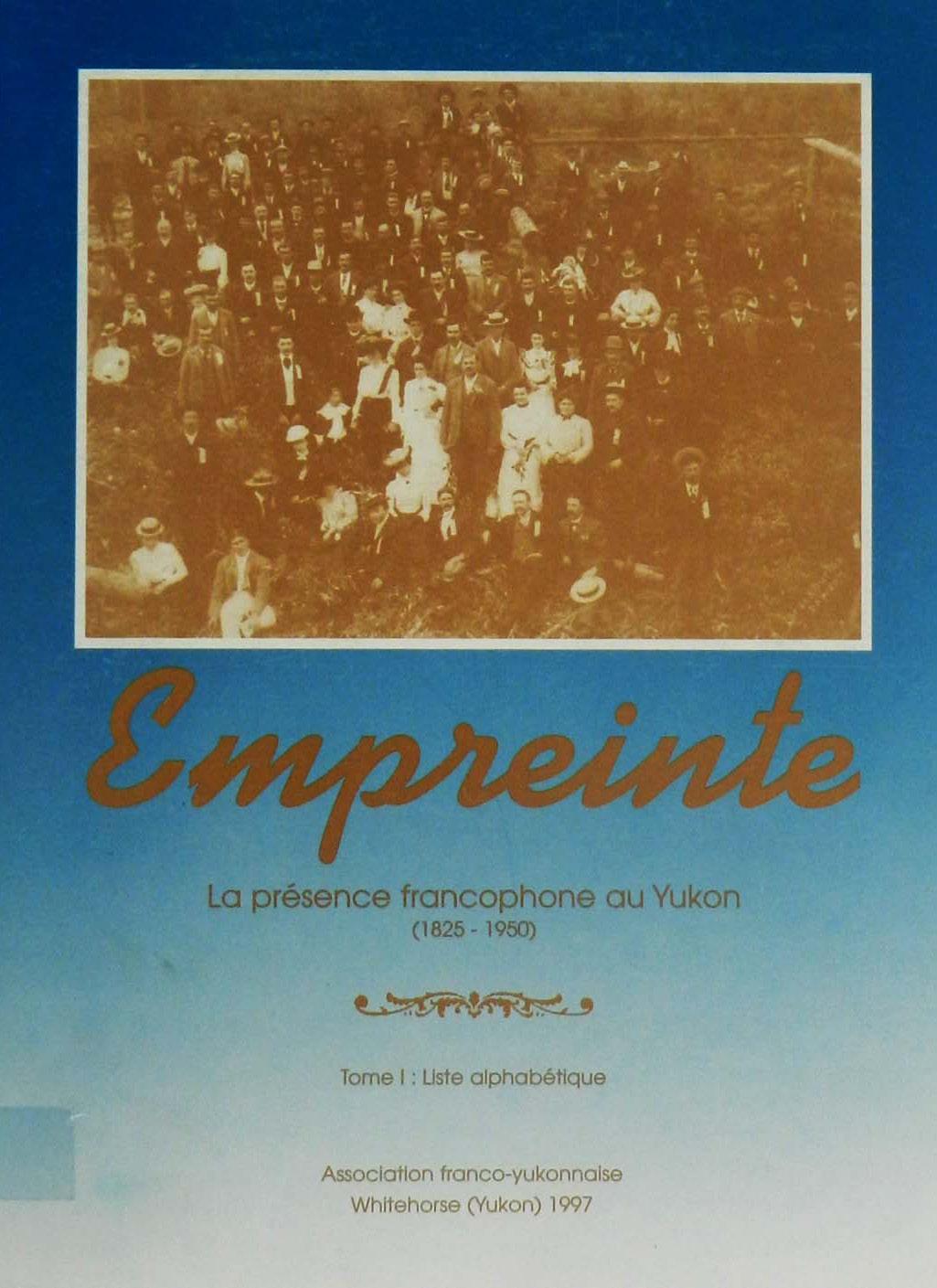

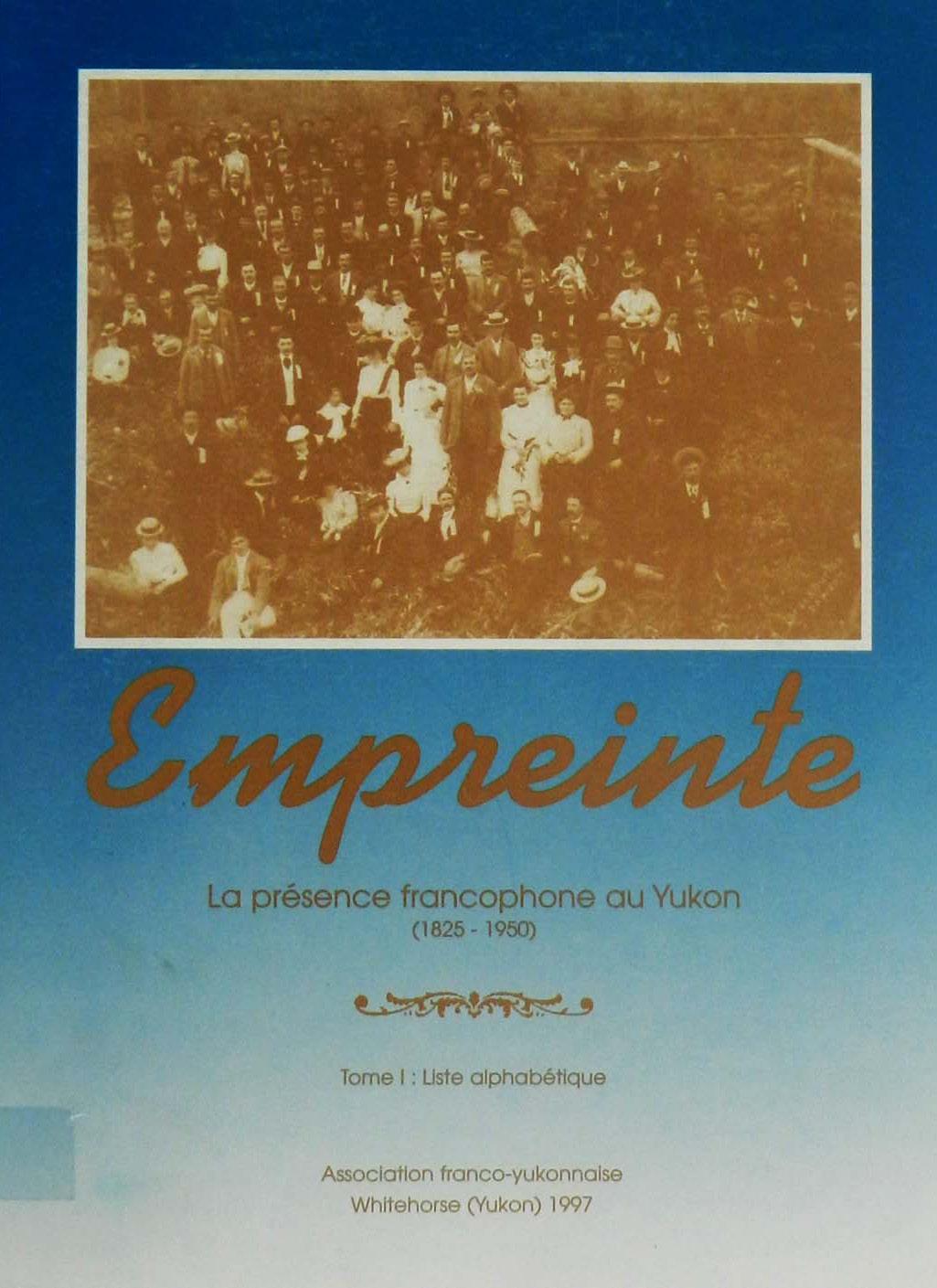

EMPREINTE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

FRANCOPHONE

Le recueil de référence de la francophonie yukonnaise, Empreinte, rédigé en 1997 par Caroline Boucher, mentionne qu’entre 1899 et 1950, les francophones gèrent une cinquantaine d’entreprises à Dawson.

Wikimedia Commons

À DAWSON, À DES KILOMÈTRES DES CHAMPS AURIFÈRES, ON PEUT, EN FRANÇAIS…

... consulter des avocats … s’approvisionner en bois, un incontournable au Klondike ... se restaurer

Bureau d’avocat Noël et Noël à côté de la British North American Bank, lieu repris par la Banque de Montréal et aujourd’hui par Parcs Canada.

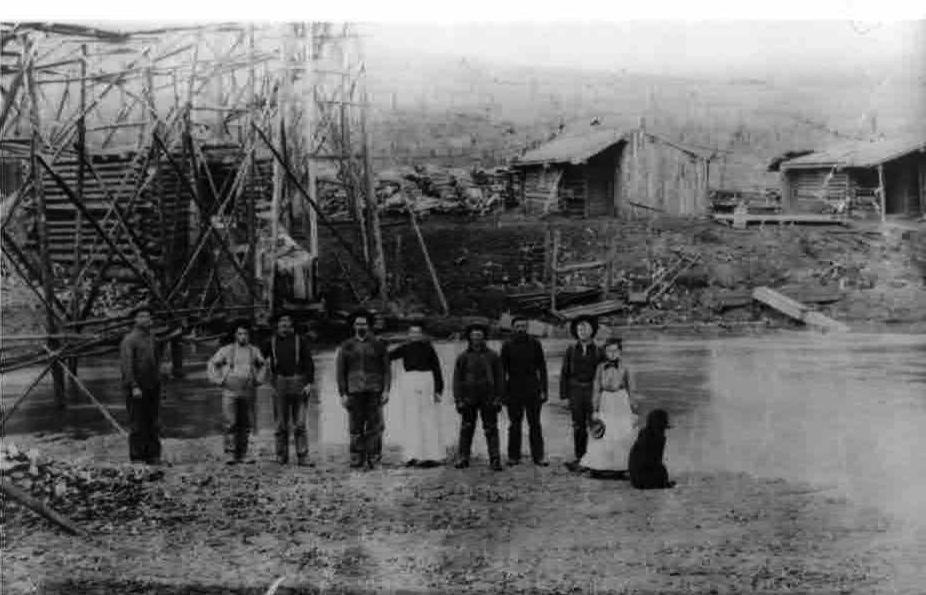

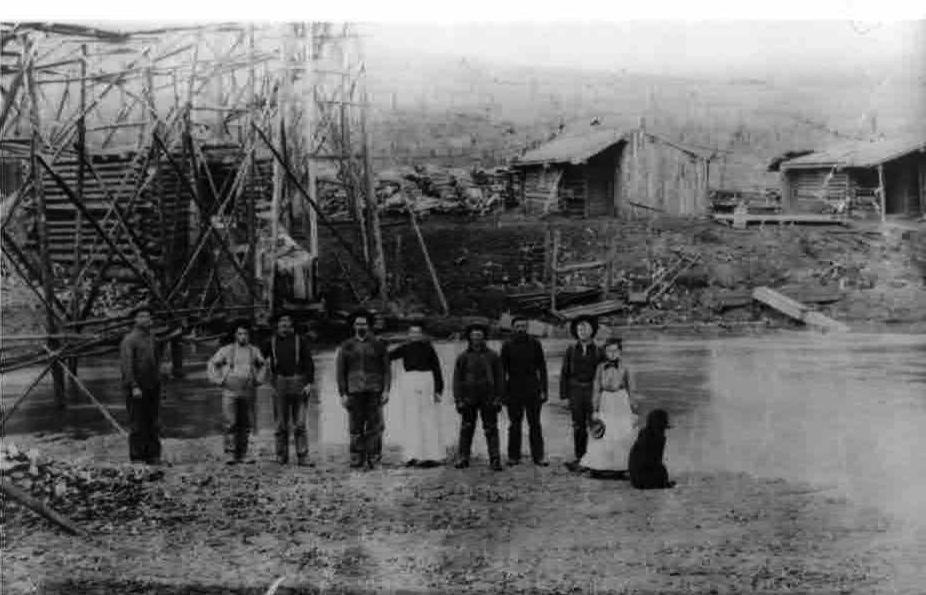

Joseph Ladue (avant-plan au centre) devant sa scierie.

Joseph Ladue (avant-plan au centre) devant sa scierie.

Auguste Noël Camillien Noël

Joseph Juneau de Saint-Paul-l’Ermite, restaurateur à Dawson et co-fondateur de la capitale de l’Alaska.

Yann Herry BANQ, n° 5654 Dawson City Museum, J. Francis Ladue Coll. PH984R-190-3 Alaska State Library, Alaska Purchase Centenial Commission, PCA 20-12 Alaska State Library, Coll P.E. Larss, PCA 41-63

(SUITE) À DAWSON, À DES KILOMÈTRES DES CHAMPS AURIFÈRES, ON PEUT, EN FRANÇAIS…

... demander justice

Calixte-Aimé Dugas, juge en chef de la Cour supérieure du Yukon (au centre). En tant que tel, il siège au Conseil territorial qui administre le Yukon. Le juge dirige toutes sortes de causes, allant de diverses enquêtes rocambolesques jusqu’à la condamnation à mort par pendaison de Victor Fournier et d’Édouard Labelle pour le meurtre de quatre Canadiens français.

... recevoir des soins médicaux et traiter les maux de dents ... prendre un bain et tuer les poux

« Les sœurs de Sainte-Anne de Montréal qui œuvrent à l’école et l’hôpital catholiques Sainte Marie, devant la statue offerte par le Dr Omer Lachapelle suite à une opération difficile. “Priez”, dit le docteur aux sœurs qui l’assistent. “Je dois sauver la vie de cette femme. Elle a cinq jeunes enfants. J’ai besoin de toute l’aide que Dieu peut me donner.” Sœur Marie-Zénon suggère le don d’une statue de la Vierge. “Et ce devra être une Vierge à l’enfant”, répond le docteur. Plusieurs années plus tard, la statue est déplacée à Victoria. »

(Extrait de Cantwell, Les Sœurs de Sainte-Anne en Alaska et au Yukon , pp. 115-116)

Le Montreal Hotel de M. Chabot de Montréal renfermait un casino ainsi qu’un saloon comportant des isoloirs pour danseuses et « leurs invités ». Le mineur Lorenzo Létourneau demeure au Yukon Hotel des frères Binet de Charlesbourg. En ville, il peut prendre un bain. « Nous sommes bien logés et à part les poux que je vais attraper, tout ira bien. J’ai lavé et j’ai ébouillanté mes petits insectes », affirme- t-il.

(Pomerleau, Les Chercheurs d’or , pp.137, 228 et 234)

LE

SAVIEZVOUS?

Éli Vereau (ou Verreau) transporte courrier et sacs d’or entre le Klondike et l’Alaska. À Dawson, George Kincaid apprend la livraison d’or de Fairbanks. Menuisier, il a accès aux bâtiments gouvernementaux. Il entre dans le bureau de poste, jette par la fenêtre deux sacs d’or (sous la responsabilité d’Eli Verreau) valant chacun

48 000 $, et essaie d’en vendre une partie. Comme l’or est différent de celui du Klondike, la banque avertit la Gendarmerie royale du Canada. Quand Kincaid apprend qu’il est suspect, il prend le bateau vers Whitehorse. On retrouve son corps sans vie dans une cabine après son suicide au cyanure. L’enquête revient au juge Dugas. Éli Vereau ne sera pas inquiété. (Hamilton, The Yukon Story, p. 186)

Dawson City Museum, 1984.166.1-PER

Archives du Yukon, Sister of St. Ann Coll, 96/17 #7

Yann Herry

du Yukon, Coll. National Museum

Archives

... récupérer le courrier ... se divertir

Foule devant le bureau de poste de Dawson en 1898. « Nous avons reçu huit lettres à cinq. Nous lisons nos lettres à haute voix », écrit Lorenzo Létourneau. La perte de trente-six sacs de courrier dans un naufrage le désole.

(Pomerleau, Les Chercheurs d’or , pp. 216-219)

[1] Archives du Yukon, Coll. National Museum of Canada #762

Émilie Saint-Hilaire photographiée par son époux, J.-E. Duclos, au balcon du théâtre Palace Grand.

... être photographié au studio Duclos

Avoir sur soi la photo d’êtres chers. of

Canada 82-321-6487

Archives du Yukon, Imperial Order Daughters of the Empire

Coll. 88/115

(SUITE) À DAWSON, À DES KILOMÈTRES DES CHAMPS AURIFÈRES, ON PEUT, EN FRANÇAIS…

(SUITE) À DAWSON, À DES KILOMÈTRES DES CHAMPS AURIFÈRES, ON PEUT, EN FRANÇAIS…

... déposer l’or et enregistrer les concessions

François-Xavier Gosselin gère la production du métal jaune.

( The Semi-Weekly Klondike Nugget , 14 septembre 1901)

... profiter de la mode Magasin

me Eliza

Archives du

Coll. National Museum of

#742

de M

Rousseau.

Yukon,

Canada

SUR LES CHAMPS AURIFÈRES, LA FRANCOPHONIE DES MINEURS

« Trois coups de sifflet habituels (du bateau) en guise d’adieu aux habitants du Klondike. Je n’ai pas pu résister à deux sentiments contraires, la joie du départ et la peine ou le regret de quitter cette vie qui a, malgré la fatigue et la misère, toujours un attrait irrésistible. »

Cette ambivalence reflète les sentiments de nombreux Canadiens français, des débuts de la Nouvelle-France jusqu’à aujourd’hui : un attachement à la famille à travers l’espace nord-américain et l’appel exaltant de l’aventure.

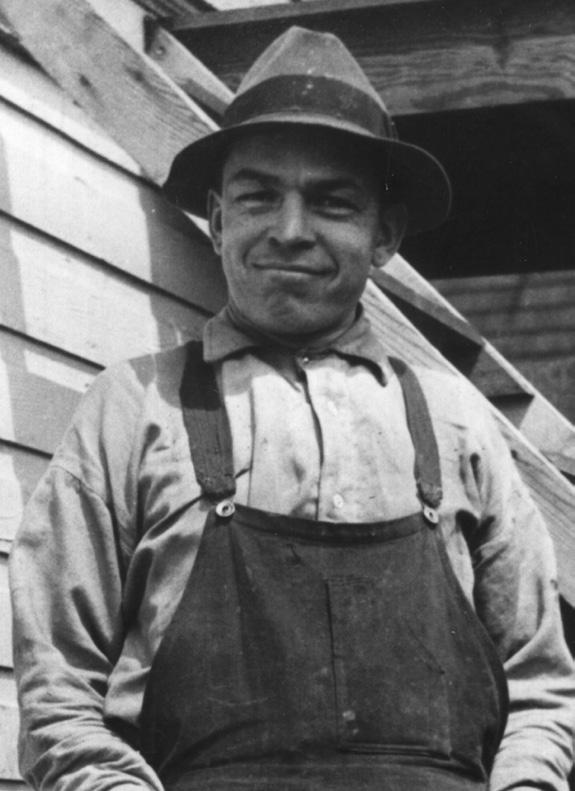

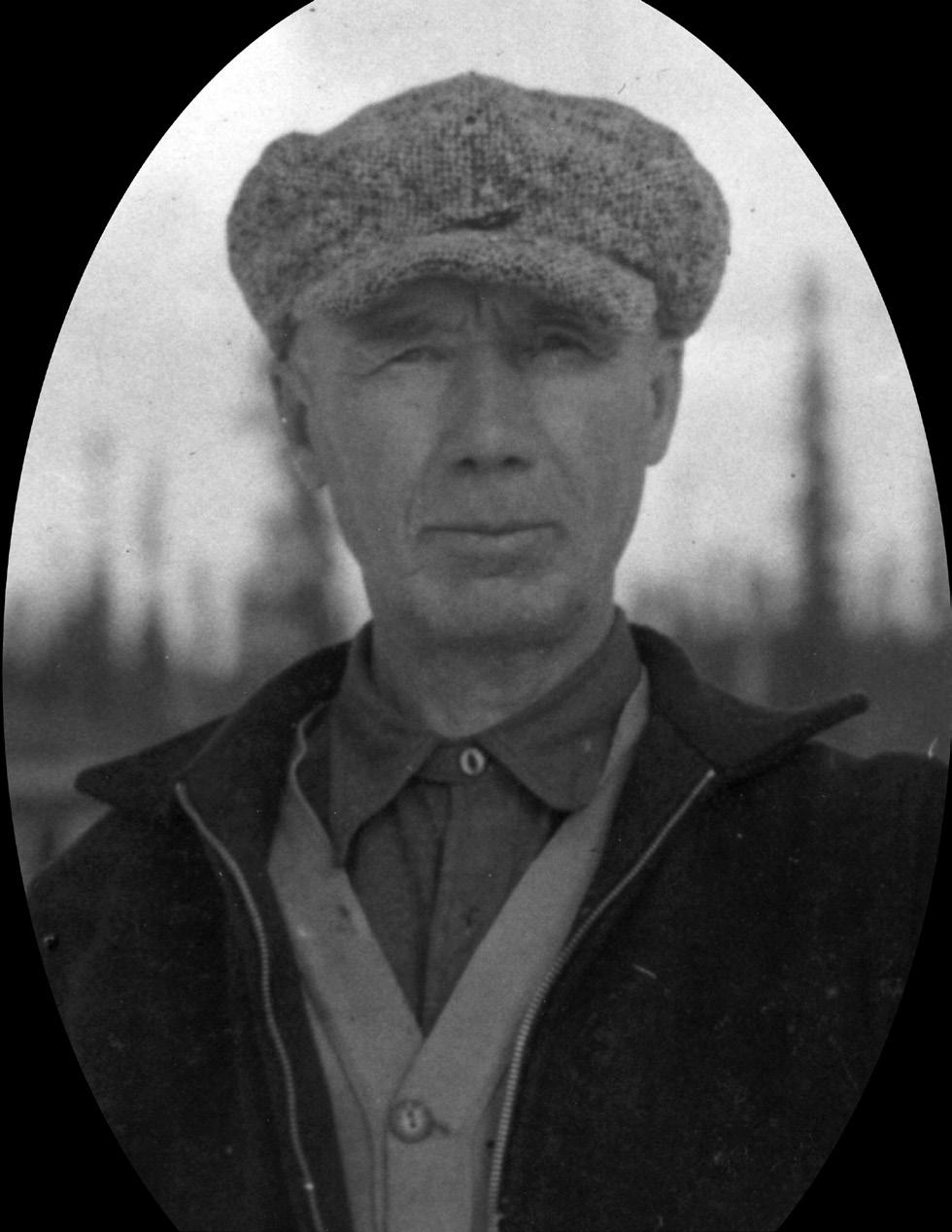

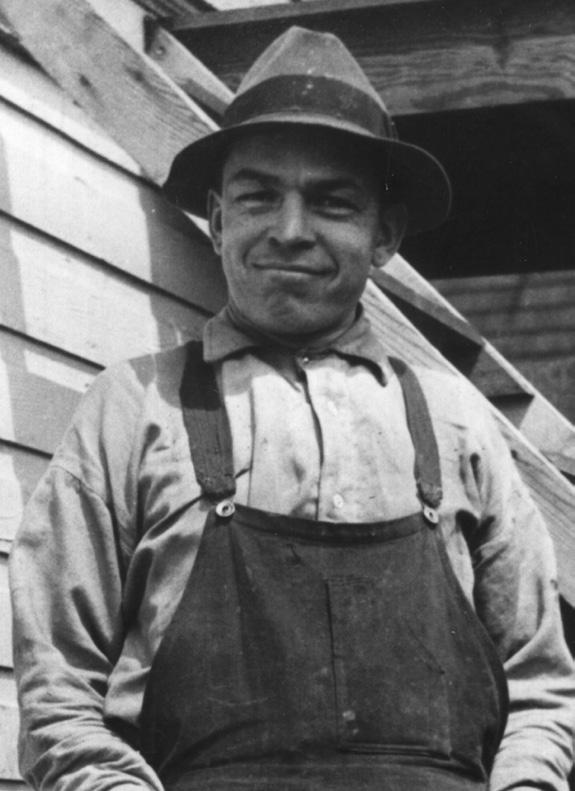

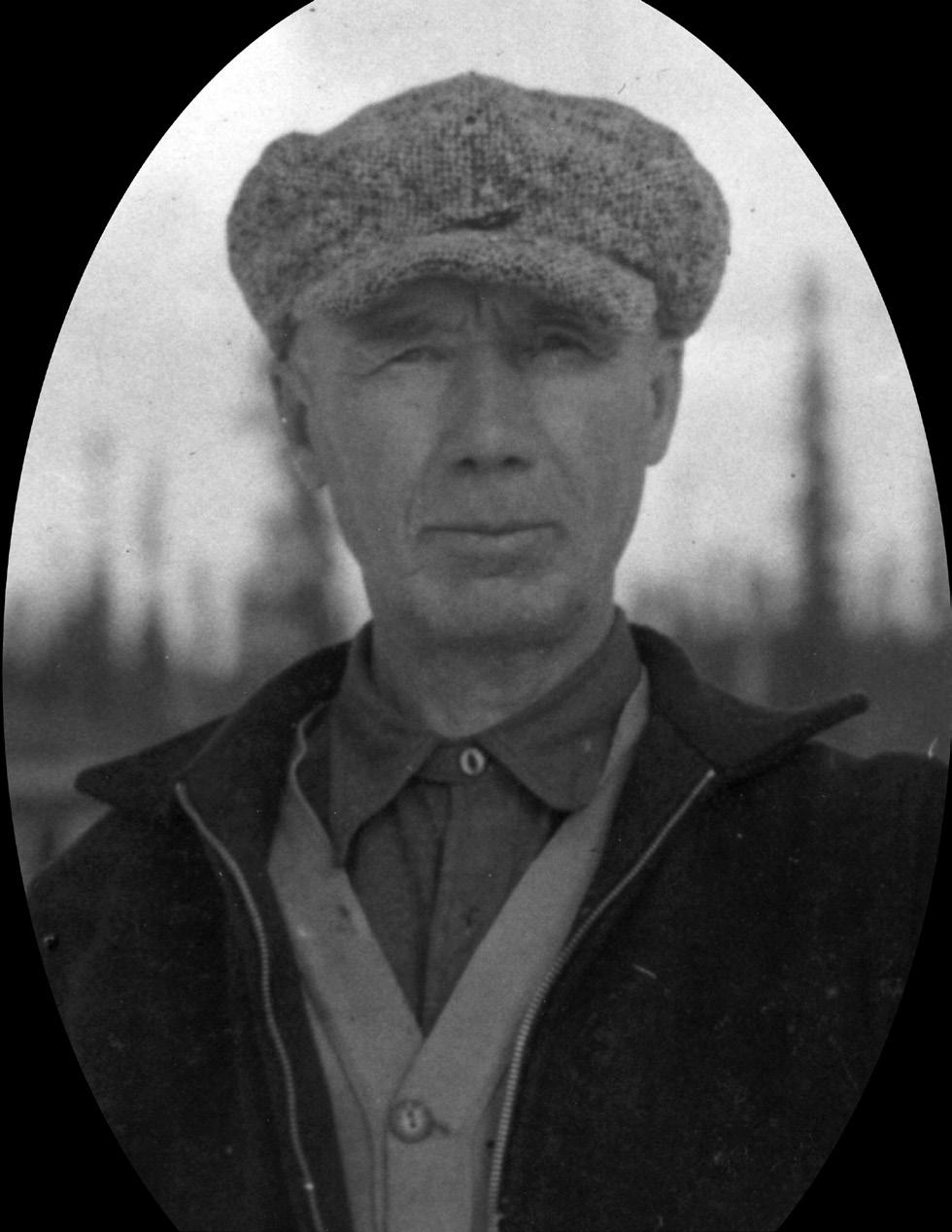

Concession 17 Eldorado

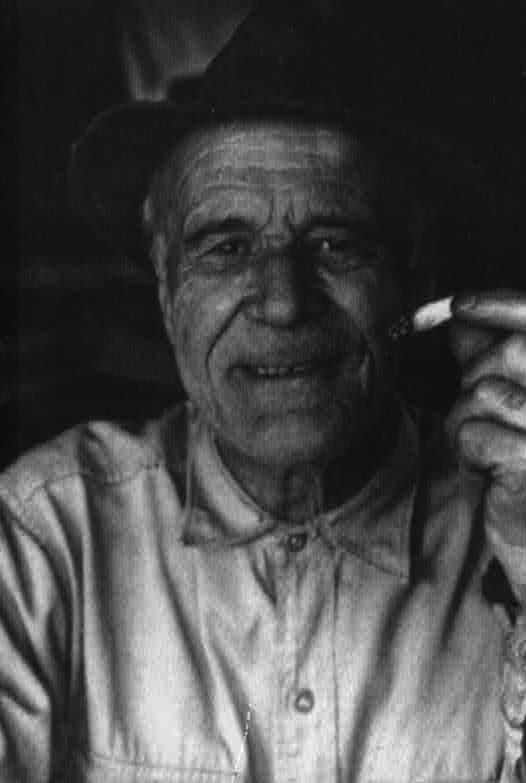

Lorenzo Létourneau, de Saint-Constant de La Prairie, écrit chaque jour dans son journal, de janvier 1898 à août 1902. Il lève le voile sur l’univers francophone des champs aurifères du Klondike. Son petit-neveu, François Gauthier, publie le journal sous le nom 17 Eldorado en 2006.

De nombreux francophones, dont Lorenzo Létourneau, travaillent à la concession 17 Eldorado de Narcisse Picotte de Saint-Rémi. Quatre-vingt employés iront au mariage de la belle-sœur du contremaître Pierre-Nolasque Tremblay, époux d’Émilie FortinTremblay.

Madeleine Perron-Chayer, nièce de Lorenzo

Dawson City Museum, #991.401.34

Yukon

Madeleine Perron-Chayer, nièce de Lorenzo

Dawson City Museum, #991.401.34

Yukon

Archives, coll. University of Alaska, #3133

Lorenzo Létourneau en 1897

Narcisse Picotte

Toute une distance

Albert Forrest, de Mont-Carmel, plus jeune gardien de la coupe Stanley de 1905 (17 ans), livre journaux et courrier à vélo.

3 000 $ piastres d’or sur le dos

Létourneau a eu un pied abîmé après avoir fait l’aller-retour à Dawson en deux jours. Une autre fois, il parcourt la distance en treize heures. Il se promet de ne plus le faire, car le lendemain, il se sent faible et fiévreux, a des transes et les muscles raidis.

Des pieds en sang et générosité

Pendant vingt-huit jours, les sœurs marchent sept cent cinquante kilomètres et ramènent dix mille dollars pour l’hôpital. Le guide déclare: « Je doute qu’aucune sœur n’ait jamais vécu une expérience comme celle-là, remplie de difficultés et souvent de situations délicates. Elles sont sûrement des héroïnes. Les riches ont contribué et les pauvres ont souvent tout donné. » Cantwell et Edmond, Les SSA en Alaska et au Yukon , p. 104.

Des lettres à tout prix

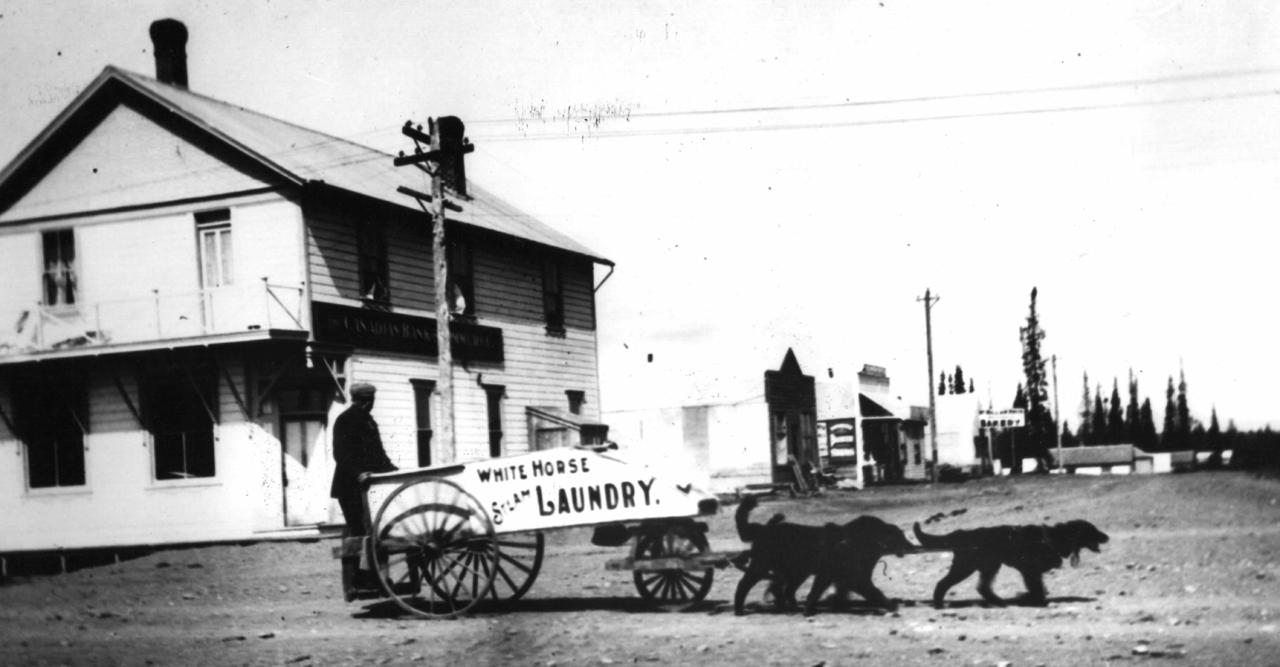

Émilie Tremblay apporte le courrier arrivé par bateau. Il est livré à ceux et celles qui habitent loin en traîneau à chiens.

Enfin la diligence!

En décembre 1901, c’est la première fois que Létourneau ne fait pas les cinquante milles à pied jusqu’à Dawson.

MALGRÉ LES DISTANCES, LA FRANCOPHONIE SE RASSEMBLE LORS DE FÊTES TRADITIONNELLES, D’ÉLECTIONS ET DE MARIAGES

Fête de SaintJean-Baptiste de 1904

« La grande fête organisée au ruisseau Dominion vendredi dernier par les Canadiens français et leurs amis, en l’honneur du saint patron, restera longtemps dans les souvenirs des personnes présentes comme la plus belle fête jamais organisée sur le ruisseau Dominion. » ( The Dawson Daily News , 27 juin 1901)

Mariage saguenéen

Deuxième rang, 5e de la droite, en habit gris, « Jack ». Se suivent à sa droite, Émélie, père Joseph Desmarais, Marie et Onésime. Marie Fortin, sœur d’Émélie [sic] Fortin-Tremblay, épouse Onésime Gravel, compagnon de première heure du mari d’Émélie, PierreNolasque (Jack) Tremblay. « Quatrevingts hommes (Canadiens français de la concession n°17), venus en habits de travail : salopettes, hautes bottes de mineurs, chapeau “Klondike” assistèrent à la cérémonie. [Ils] durent retourner au travail à la fin du repas. Plusieurs s’étaient cotisés pour acheter une bague du Yukon, portant en chaton une pépite d’or au marié et à la mariée une épingle ornée elle aussi d’une pépite estimée à soixante piastres. »

Bobillier, Une pionnière au Yukon , Madame Émilie Tremblay, pp. 52-53.

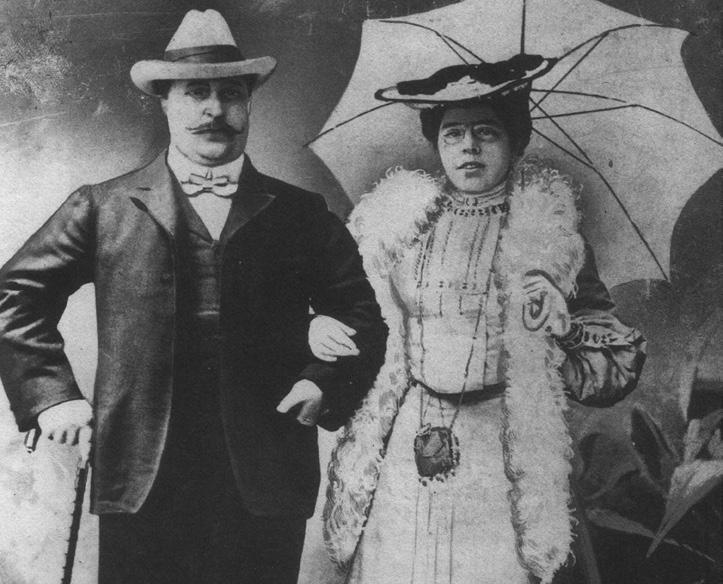

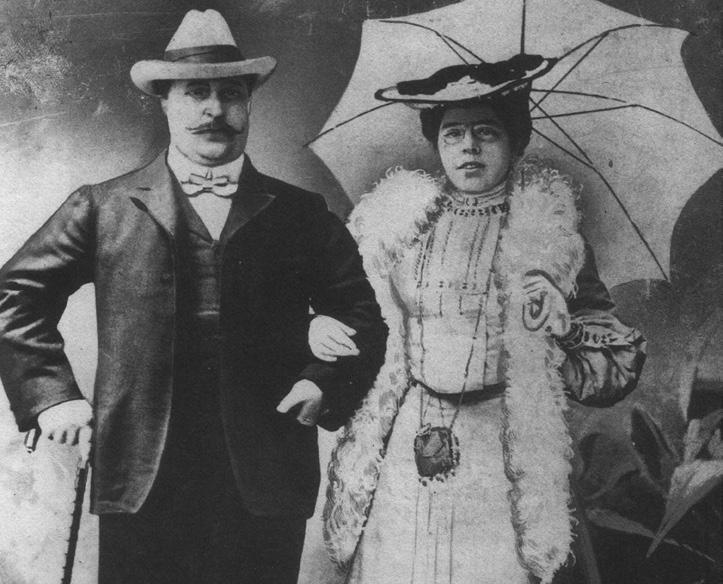

Mariage de Belinda et de Charles-Eugène

Les cloches de l’église Saint-Joseph de Grande-Fourche, au confluent des ruisseaux aurifères Eldorado et Bonanza, sonnent pour le mariage de Belinda Mulroney, la richissime entrepreneure du Klondike et du soi-disant « comte » CharlesEugène Carbonneau que plusieurs, comme Joseph Poitras et le juge Dugas, ont connu comme barbier à Montréal. Est présente l’influente famille de prospecteurs Barrette : Norbert, son frère Joseph avec son épouse, Flore Dufresne, et ses filles dont Alice qui mariera Aimé, le fils du juge Dugas. Les fiancés arrivent en traîneau devant cinq cents invités. Pour montrer statut et opulence, les époux font poser l’électricité. Pendant la marche nuptiale, tout s’éteint. Le couple n’a pas que des amis. Les fils ont été coupés. Tout ce que j’ai pu faire, dit Bélinda, fut d’avoir le fou rire ». Le menu est en français. Le comte « avait fait venir d’Europe, le plus merveilleux lit », dit Belinda. (Mayer, Staking Her Claim , p. 231)

Nouvel An 1905

« Il y avait un bon nombre de Canadiens français à Dawson et ils formaient une communauté unie, se rendant visite les uns aux autres et célébrant ensemble les fêtes traditionnelles, notamment le jour de l’An », raconte Blanche PépinLambert, fille du célèbre musicien Gédéon Pépin de Dawson. (Bibliography of Gedeon Pepin, p. 10)

Pam et Kenneth Forrest

Archives du Yukon, Collection

Emil Joseph Forrest #36 82/503

Bolotin Collection

Société historique du Saguenay

Archives du Yukon, Musée national du Canada #672

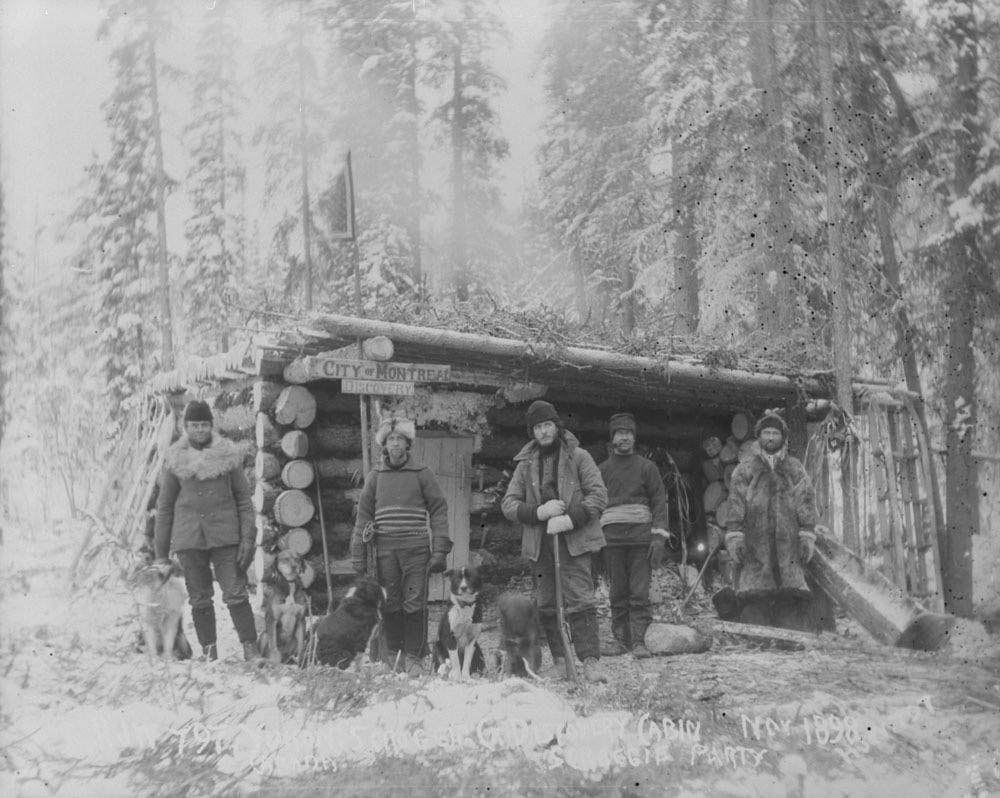

Canadiens-français devant leur cabane nommée Montréal (1898). « Je ne sortirai pas fortuné du Klondyke [sic] mais pauvre et libre », conclut Lorenzo Létourneau à la veille de son départ en 1902.

UNE EXPÉRIENCE QUI MARQUE ET ARRIVE LE PROGRÈS! LES

Un chariot appelé « diligence »

M. Bertrand, surintendant des travaux publics, et l’ingénieur Taché supervisent l’amélioration des voies de communication. L’électricité arrive en novembre 1899. « Ce soir, le n° 16 allume les lampes électriques pour la première fois à 7 heures. »

(Pomerleau, Les chercheurs d’or , p. 17) En 1906, un lien ferroviaire est complété.

La famille Gagnon sur sa concession au ruisseau Dominion (1898)

La famille Pépin-Saint-Pierre

ANC, Coll H.J. Woodside, PA-016128 ANC, Coll H.J. Woodside, PA-0116512 Archives du Yukon, Coll. R.R. Fortier # 93/108R # 3 Archives du Yukon, Collection Blanche Lambert, 3 82/327

FAMILLES AIMENT SE RASSEMBLER

WHITEHORSE, TOUT LE MONDE DÉBARQUE, TOUT LE MONDE EMBARQUE

Empreinte acadienne et gaspésienne

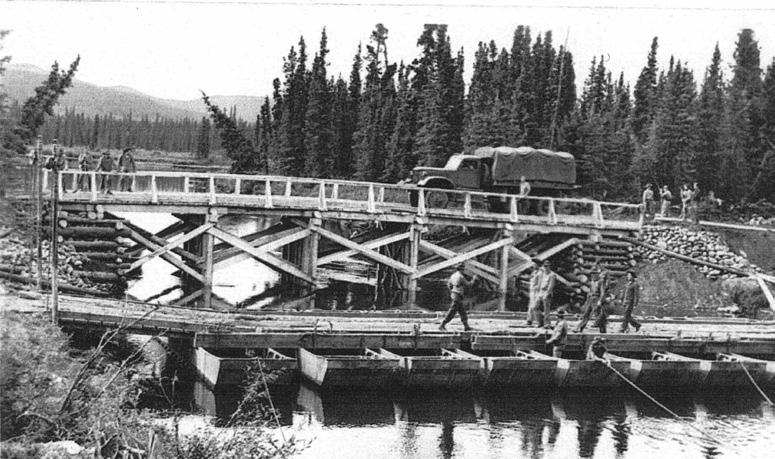

Les frères Cyr, Antoine (Tony) et Maxime (Max ou Mike), sont du pays de la drave au nord-ouest du NouveauBrunswick : bûcher, maîtriser les rivières tumultueuses, conduire les chevaux de halage, vivre dans les « chantiers », tout pour une vie à Whitehorse en 1898 à laquelle ils contribueront.

Danger, danger !

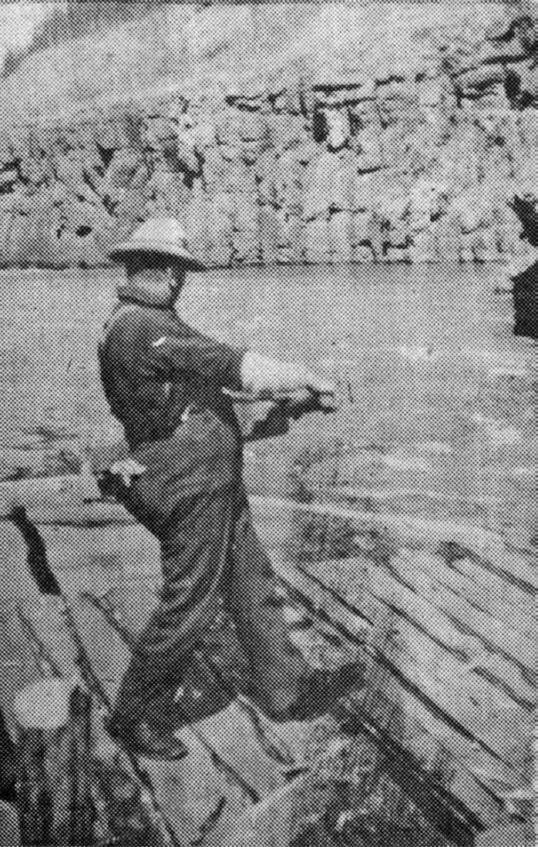

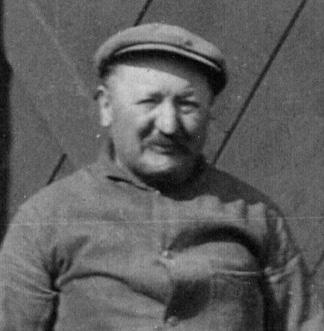

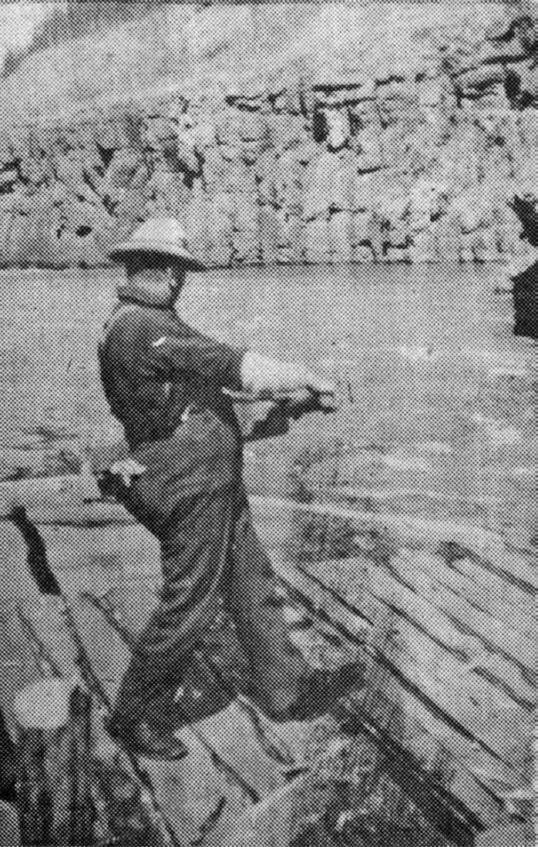

Le canyon Myles et les rapides du Cheval-Blanc, nommés ainsi dans plusieurs écrits francophones, sont les obstacles majeurs du fleuve Yukon. Plusieurs se noient, dont le pilote Alphonse Larose, renommé pour avoir affronté les rapides de Lachine et d’Ottawa. La Gendarmerie royale du Canada interdit le passage sans pilote. Les gens marchent ou utilisent les « trams » sur des rails de bois (à droite). Les frères Cyr s’occupent des chevaux. Maxime Cyr, pilote dans le canyon (à gauche), raconte à son neveu Laurent Cyr qu’il y a fait passer l’écrivain Jack London, peu rassuré.

« Depuis environ une heure et demie, nous examinons la situation. Chacun prend sa chance. L’un passe, l’autre sombre et ça se répète. Nous, nous avons décidé de prendre un pilote pour nous y aventurer. Après constatation, il valait mieux quelqu’un d’habitué à la manœuvre. En effet, avant nous, cinq personnes se sont noyées en sautant le rapide. »

(Archives du Yukon, Journal de voyage de Monsieur J.-Arsène Simard, MSS199 86/58)

Le bois et le feu

Joseph-Édouard Marcotte tient un salon de barbier à l’arrière de l’hôtel Windsor de Cariste Racine. Le feu s’y déclare et rase le tiers des commerces de la ville.

( Dawson Daily News , Whitehorse Swept by Fire , 23 mai 1905)

Photo fournie (Laurent Cyr) Dawson City Museum 1970.2.1.12

Maxime Cyr dans le canyon

Photo fournie (Laurent Cyr) Dawson City Museum 1970.2.1.12

Maxime Cyr dans le canyon

MANQUER LE BATEAU UNE COMMUNAUTÉ À L’ŒUVRE

Marie-Ange Beaudin de Gaspésie (au centre) avec ses enfants en 1951. Veuve avec deux enfants, elle rejoint en 1918 un parent vivant entre Whitehorse et Dawson. Désenchantée, elle souhaite rentrer au Québec, mais il n'y a plus de place sur le dernier bateau avant l'hiver. Effondrée, ne parlant pas anglais, elle reçoit l’aide de Madame Larose, qui fait venir Antoine Cyr. Quelques jours plus tard, Marie-Ange épouse Antoine. Le bateau, le Princess Sophia , coulera lors du voyage avec trois cents passagers.

Enfants Cyr à côté d’une livraison de bois. La demande pour le chauffage et la construction de bateaux et de bâtiments assure de bons revenus à la famille. Le bois est transporté par la piste du ravin de la rue Black qui monte à l’aéroport.

Le docteur LouisAlphonse Paré en 1903 (avant-plan) dans la première automobile. Il doit contenir les épidémies causées par les mauvaises conditions sanitaires d’un long voyage. Il insiste pour consommer des légumes afin d’éviter le scorbut.

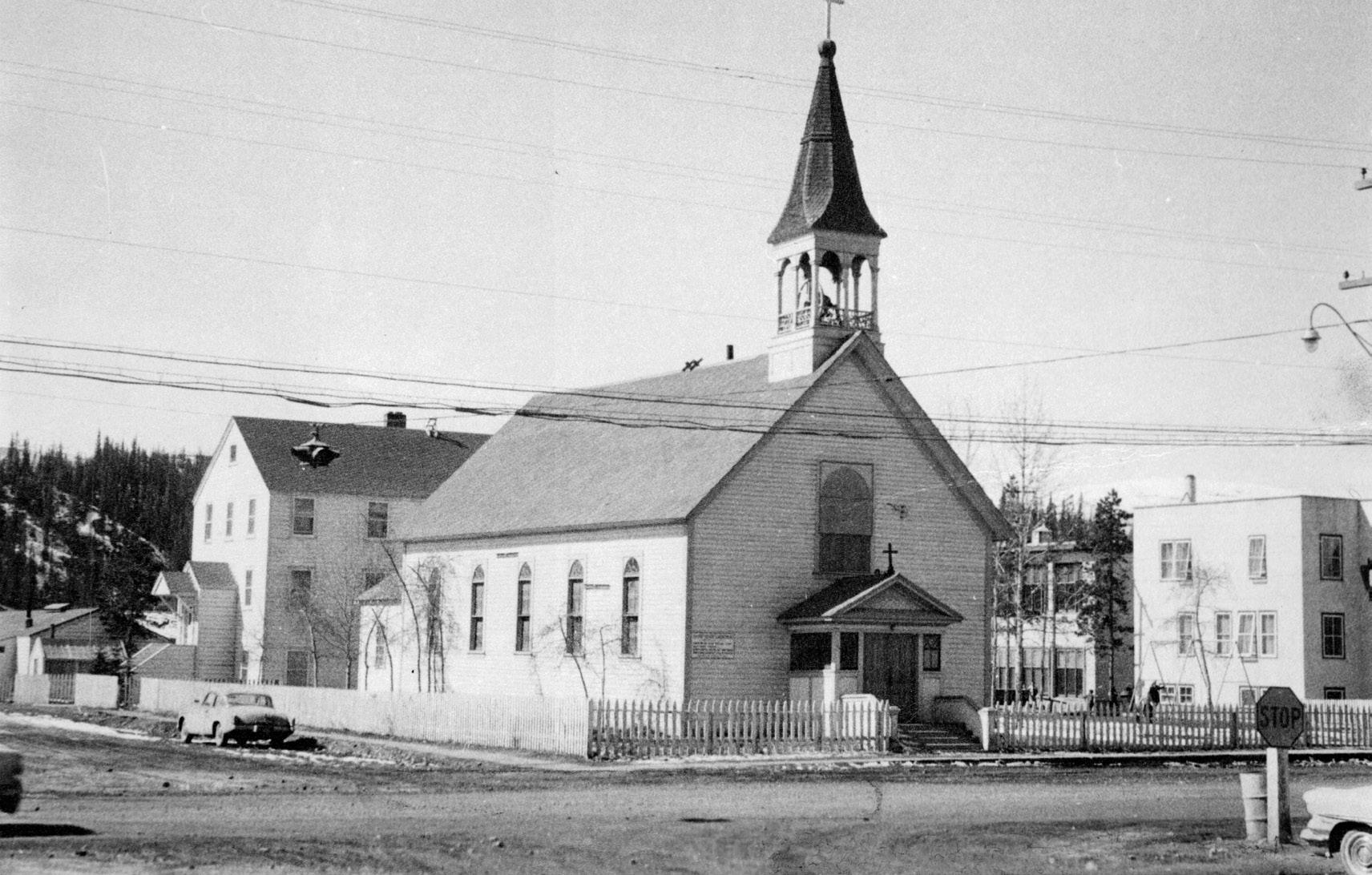

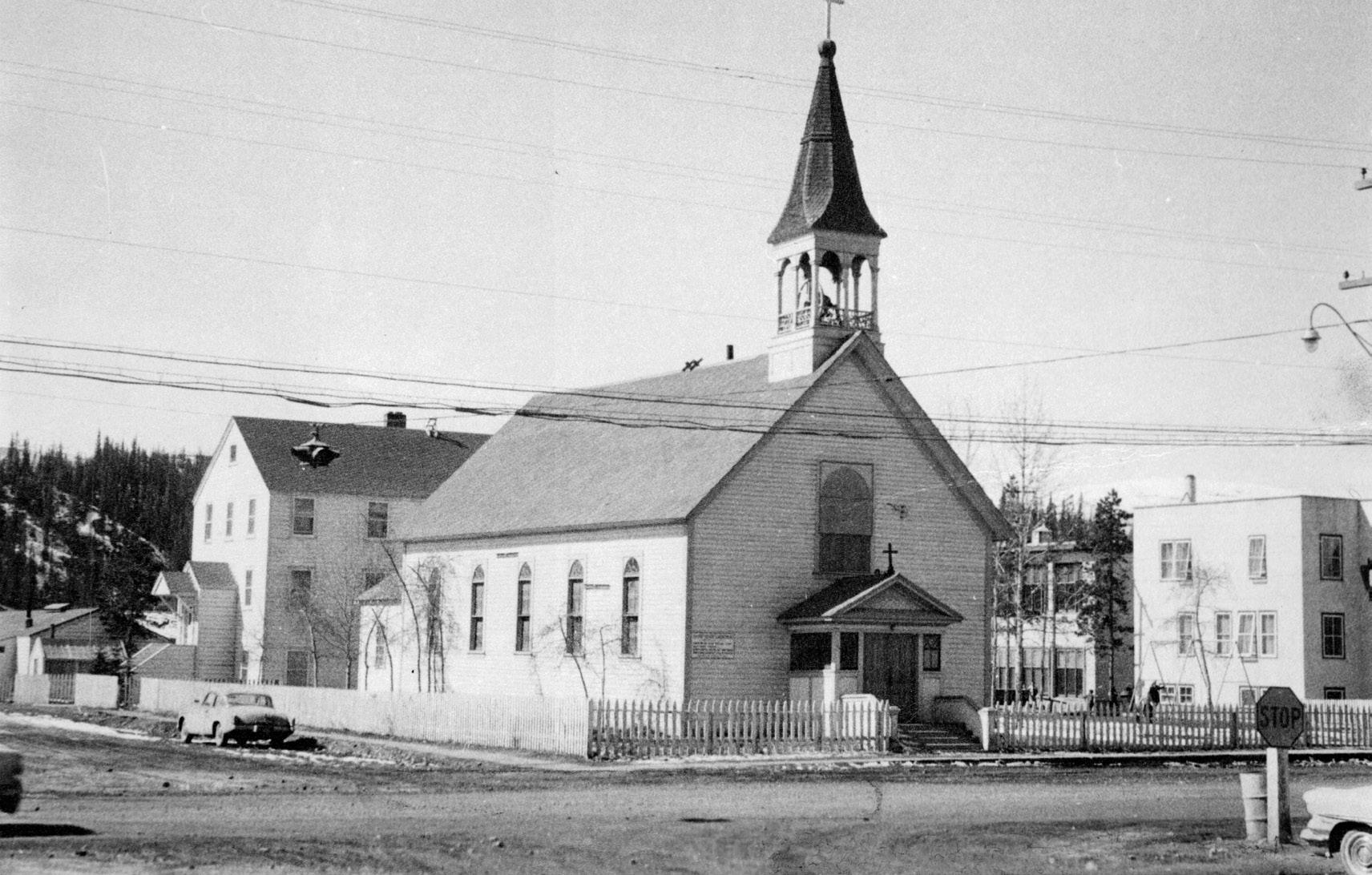

De gauche à droite : presbytère, église Sacré-Cœur et couvent-école, 4 e Avenue et rue Steele.

Les francophones aident à construire l’église catholique Sacré-Cœur. Les ingénieurs Taché et Mercier font les plans; les Cyr défrichent; le père oblat Camille Lefebvre va chercher le matériel à Vancouver; frère Augustin Dumas scie les planches; Damase Lafortune, Auguste Bray et R. Minard aident. Le Dr Louis-Alphonse Paré accueille Monseigneur Adélard Langevin de Saint-Boniface, venu bénir les cloches de l’église. Léda Drapeau est organiste. La première messe est dite à Noël 1901. À droite se trouvent le couvent et l’école Christ-the-King des sœurs de la Providence de Montréal en 1954 sur le site de la première école des sœurs de Sainte-Anne de Montréal en 1901.

fournie (Laurent Cyr) Photo fournie (Laurent Cyr) Archives du Yukon, Postcard Coll. 2009-10 #7

Photo

Photo fournie (Laurent Cyr)

Photo fournie (Laurent Cyr)

Antoine Cyr

Maxime Cyr

Diocèse de Whitehorse

Une terre à bois devient un aéroport

Atterrissage du premier avion en 1920 sur la terre à bois d’Antoine Cyr, seul endroit en hauteur, plat et déboisé. Il deviendra l’aéroport de Whitehorse. « Mon père devait certainement enlever des souches pendant que les avions atterrissaient, puisqu’il ne savait pas la longueur requise pour l’opération », raconte en riant son fils Laurent, un des fondateurs du musée MacBride.

( Whitehorse Star, First Plane Landing Recalled , 4 août 1995)

Deux grandes familles du Canada français s’unissent

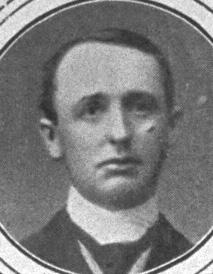

Au temps du solstice 1901, Paul-Émile Mercier, fils du premier ministre du Québec, épouse Marie-Louise Tâché à Whitehorse. Elle vient d’une famille d’ingénieurs qui a participé à la construction de plusieurs parlements provinciaux et descend des seigneurs de Kamouraska, d’où sont issus un père de la Confédération, Etienne-Paschal [sic] Taché, Jean-Charles Taché, auteur du projet de Constitution canadienne, et Alexandre Taché, premier archevêque du diocèse de Saint-Boniface qui s’étendait du Manitoba à l’Alaska. Les familles Mercier et Taché sont arrivées « en Canada » respectivement en 1647 et 1730.

En 1960, Émile Forrest (Forest) de Trois-Rivières ne sera pas pilote lors du dernier voyage du bateau Keno jusqu’à Dawson. Il succombe à une crise cardiaque en aidant à le mettre à l’eau.

Robert Service y travaillera de 1904 à 1908.

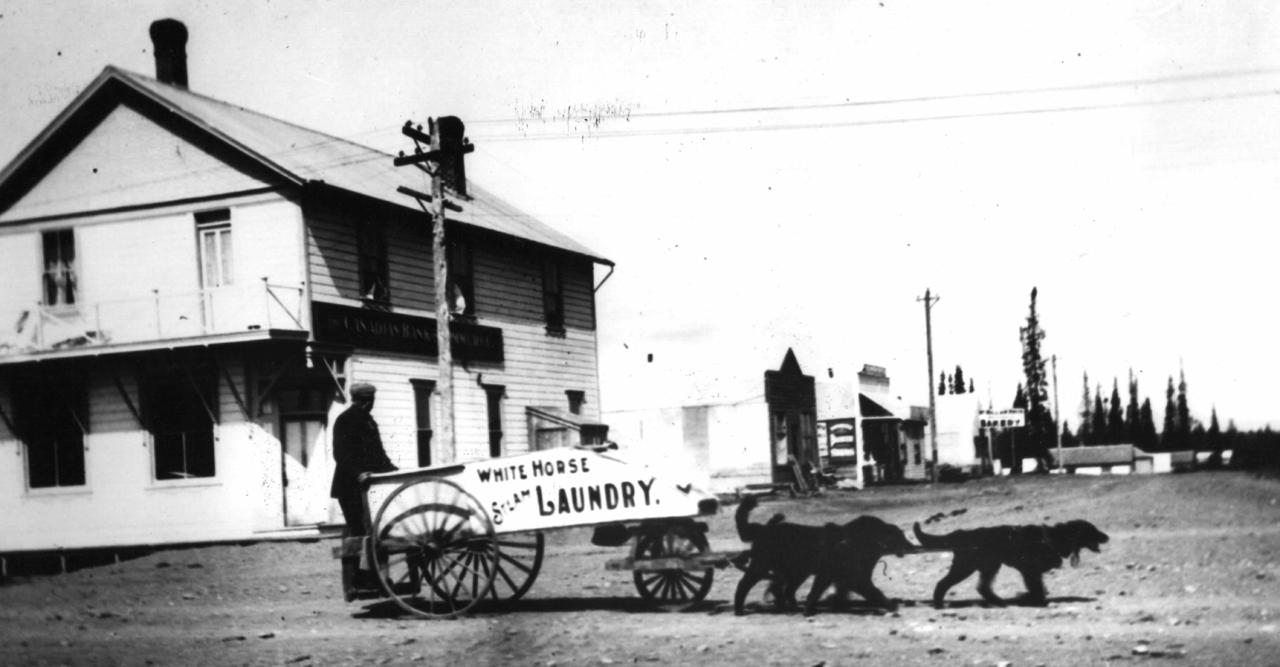

1898 : Whitehorse, la buanderie

Passer les rapides trempe tout. Comme on ne peut éviter la pause, autant laver et sécher après des mois de voyage. Cariste Racine fera assez d’argent avec sa buanderie pour devenir propriétaire de l’hôtel Windsor, sur le site actuel de l’hôtel Edgewater.

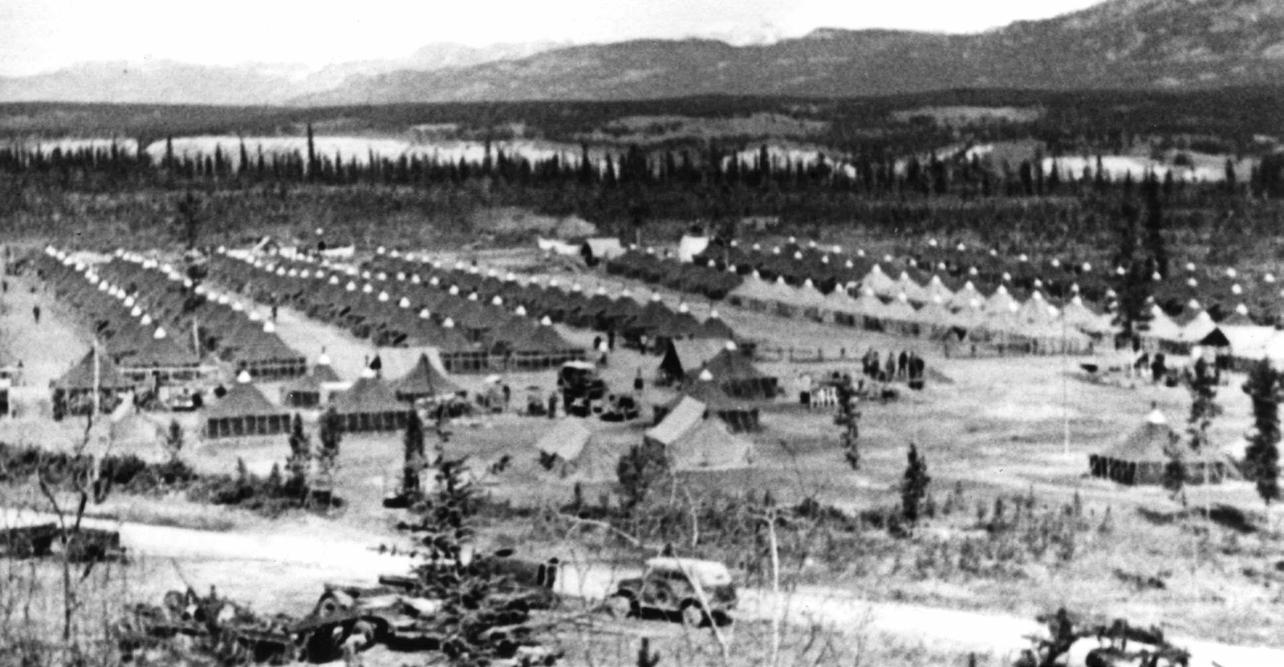

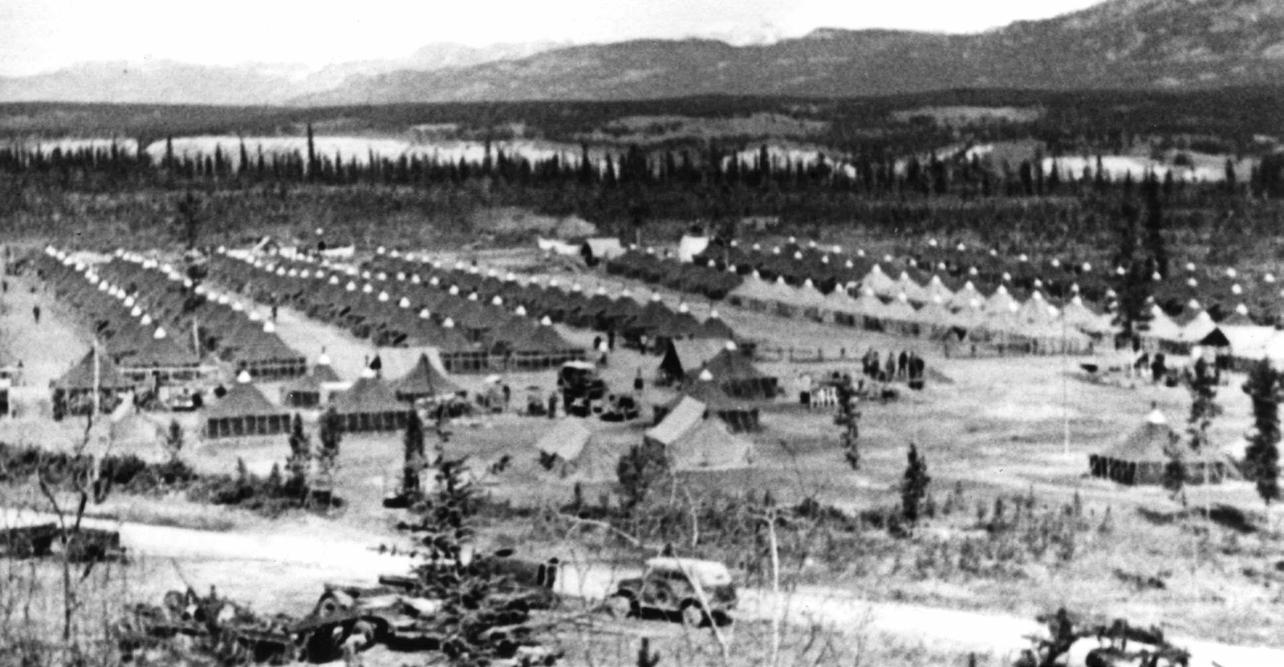

1942 : Whitehorse, vaste camp militaire

Camp militaire américain lors de la construction de la route de l’Alaska en haut des falaises (quartier Takhini.)

1953 : Whitehorse, capitale

L’étranglement du fleuve au canyon, le télégraphe, le train et la route de l’Alaska, tous les moyens de communication convergent. Whitehorse devient capitale. White Horse s’écrit officiellement Whitehorse en 1957.

Archives du Yukon, H.C. Barley, #5549

Archives du Yukon, Robert Hayes coll. #5693

Photo fournie (Jeanne Depocas-Mercier)

M.-L. Taché

Photo fournie (Jeanne Depocas-Mercier)

P.-É. Mercier

Photo fournie (Jeanne Depocas-Mercier)

Famille Taché-Drapeau : Yvonne, Léda Drapeau, Marie-Louise et Joseph-Charles devant la Banque canadienne de commerce. Le poète

photo de journal fournie (Laurent Cyr)

Archives du Yukon, Emil Forrest Coll. 80/60 #572

Archives du Yukon, coll. P.-É Mercier, 2001/137 #16657

Mise à l’eau d’un bateau à aubes

TROIS GÉNÉRATIONS SANS SERVICES EN FRANÇAIS

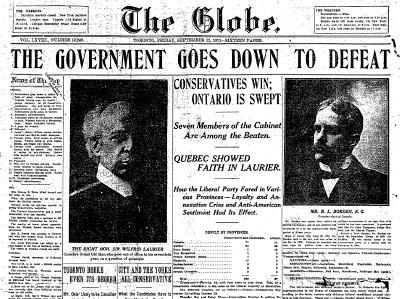

1911, défaite électorale de Laurier

« Que de réjouissances, il y a eu cette nuit [22 septembre 1911]. Dans l’heure qui a suivi la victoire, les conservateurs ont placé tous les organisateurs politiques aux postes convoités, si longtemps tenus par l’ennemi. Ces positions allaient de celle de commissaire à celle de terrassier. Les résultats de l’élection n’avaient pas encore été affichés que les employés libéraux sautaient dans les diligences qui quittaient le territoire... Au retour (du moins, il me semblait), elles étaient remplies de conservateurs revenant au pays [...] », relate Martha Black, l’épouse du premier commissaire conservateur du Yukon (Morrison, The Politics of the Yukon Territory, p. 90)

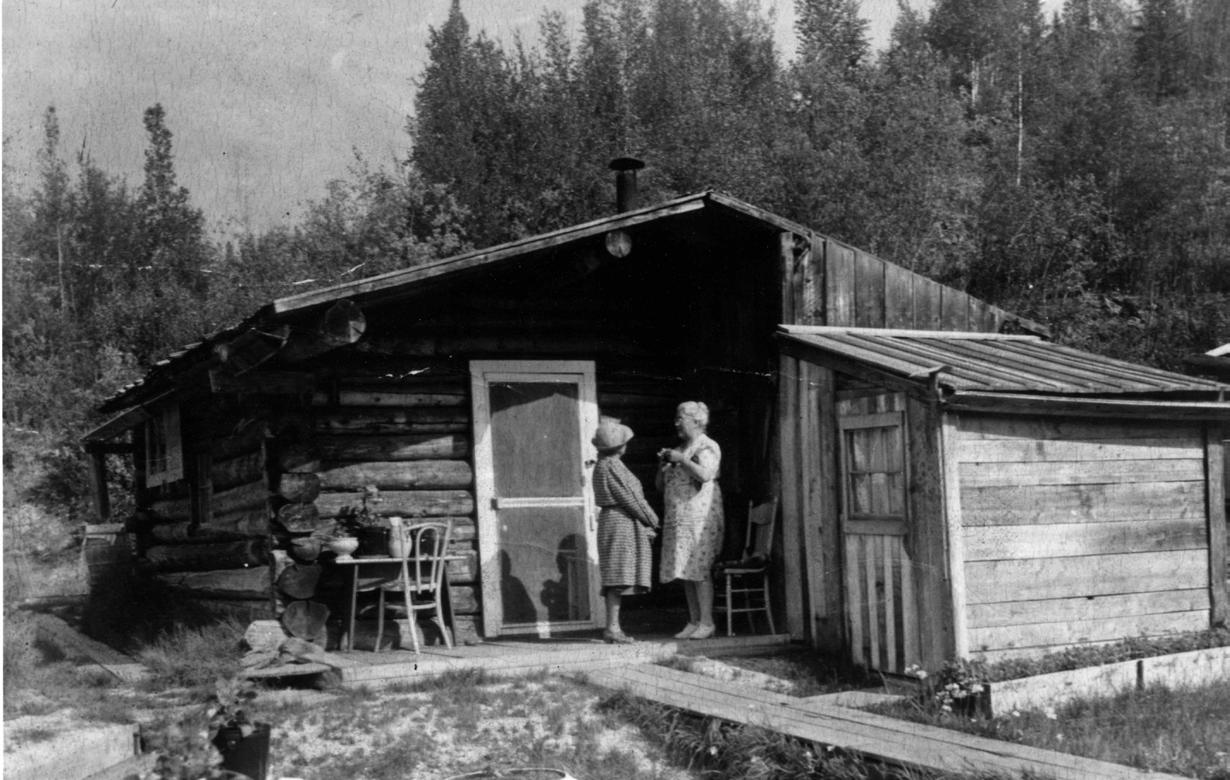

Émilie Fortin-Tremblay, un parcours au Klondike après 1911

UNE VIE SIMPLE ET PEU DE FRANÇAIS HORS DE LA MAISON

« Il n’y avait pas beaucoup de distractions à Dawson. Nous faisions du ski, de la luge, du patin, du traîneau à chiens. Maman jouait du piano et nous chantions. Mes parents parlaient français à la maison mais dès que nous sommes allées à l’école, nous avons parlé anglais. Les sœurs de Sainte-Anne de l’école Sainte-Marie nous enseignaient le français. Je le comprends mais ne le parle plus. »

(Entretien de Yann Herry avec Joan Poirier-White, mars 2009.)

Avec la chute du gouvernement Laurier en 1911, la fonction publique est purgée. La plupart des francophones, d’allégeance libérale, perdent leur emploi. Une fois les fonctionnaires francophones partis, les cercles sociaux se désagrègent. La mécanisation de l’extraction de l’or a déjà entraîné une diminution de la main-d’œuvre sur les champs aurifères. Les paroisses ferment. Sans institutions en place, les services et la vie sociale en français au Yukon s’amenuisent. La francophonie s’assimile à la majorité anglophone. Néanmoins, les francophones continuent de se rassembler à l’occasion.

Grande visite du Sud

Chaque arrivée d’avion dans le Nord est occasion de se rassembler. Les francophones ne font pas exception. De gauche à droite : le pilote Bisson, Mgr Bunoz de Dawson (prêtre jésuite), Mgr Antoniutti, père oblat Le Ray de Dawson et Joan Poirier avec sa grandtante Émilie Tremblay.

Société historique du Saguenay, P002, S7, SS1, P01562-3

QUITTER LES CHAMPS AURIFÈRES POUR LA VILLE

Émilie Fortin-Tremblay, devant son magasin, avec Lorraine et Joan Poirier, filles d’Edna Thibodeau-Poirier, sa nièce adoptée (à droite). « En 1913, […] mon mari se faisait déjà vieux. Je pris un petit commerce de nouveautés [à Dawson]. Je n’y ai pas fait fortune, pas plus que dans les mines mais j’ai, grâce à Dieu, vécu dans une modeste aisance. Jack, au cours des longues soirées d’hiver, avait appris à travailler l’ivoire. Il n’est pas rare en effet de trouver […] des défenses de mastodonte préhistorique. Les bijoutiers s’en servent pour confectionner des souvenirs dont les touristes sont très friands. »

Société historique du Saguenay, P002, S7, SS1, P01562-1

L’OR APPELLE L’OR

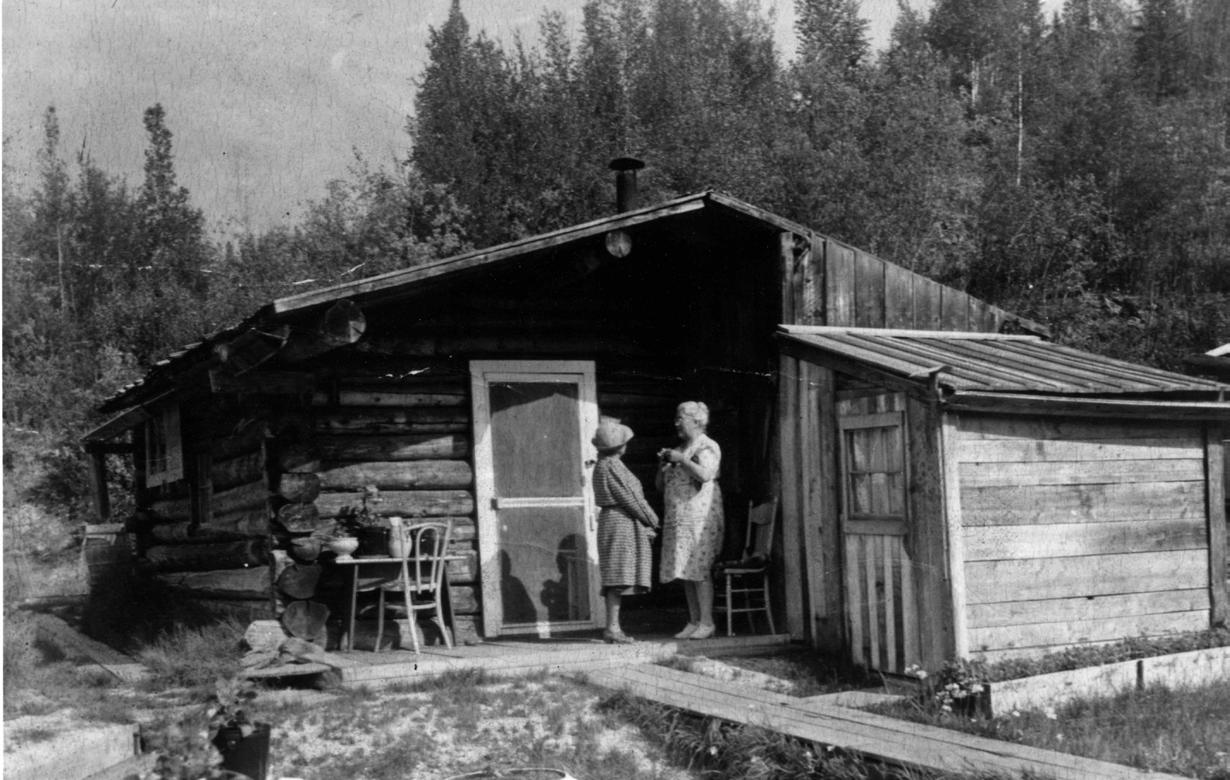

Émilie Fortin-Tremblay (à droite) devant sa cabane sur les champs aurifères qu’elle a conservée longtemps après la ruée vers l’or. Elle a été démolie dans les années 1980 pour faire place à une exploitation d’or!

Yann Herry

L’APPEL DU YUKON

Joan Poirier-White en 2009 devant la pierre tombale de sa grand-tante Émilie Fortin-Lagrois, nom de son 2 e mari, lui aussi prospecteur. « Ils se complétaient bien, dit Joan. Émilie avait un caractère fort et Louis était un homme affable. Émilie a dû recevoir des traitements au cobalt à Victoria pour son cancer du sein. Elle y est décédée en 1949 à l’âge de 77 ans. La famille était pauvre. On a placé une plaque temporaire. Émilie a toujours souhaité être enterrée au Yukon. Le temps est passé et Émilie est toujours à Victoria. Elle sera toujours ma “grand-mère”. Les années au Yukon sont parmi les plus belles de ma vie. Le Yukon ne nous quitte jamais. »

Société historique du Saguenay, P002, S7, SS1, P01348-1

DES FAMILLES ET DES GENS, MÊME EXPÉRIENCE. LE FRANÇAIS S’ESTOMPE

Lelièvre

1945). Le père est surnommé en anglais « Jos Rabbit », et ses enfants « Bunnies » (lapereaux). Que de noms francophones transformés!

Invincibles! Cependant, l’âge rattrape

Les sœurs de Sainte-Anne sont responsables de l’hospice pour les prospecteurs et pionniers vieillissants comme MM. Marcoux et Colette (vers 1945.)

Photos 4 et 5

Les enfants qui ont grandi à Dawson dans les années 1930 à 1960 se retrouvent au banquet annuel des pionniers yukonnais à Vancouver et sont photographiés ici avec Yann Herry. Tina Brasseur (1) (famille de Belgique), les trois « Bunnies », Arlene (2), Vivian (3) et Judy Lelièvre (5) et Theresa Dubois (4).

Photo 7

Salle de classe de l’école Sainte-Marie en 1916, aujourd’hui occupée par le programme de français langue première de Dawson de la Commission scolaire francophone du Yukon. Les sœurs de Sainte-Anne de Montréal y ont fait la classe jusqu’en 1963. Florence Dufour au fond à gauche.

Photo 8

Une légende qui continue Attention ! Mieux vaut ne pas critiquer ni appeler l’hôtel Westminster le « Pit » devant Fabien et Eileen Salois. Cela vaudrait une expulsion sans ménagement! Aujourd’hui, bien des groupes de musique se produisent au Westminster. Voisin, l’hôtel El Dorado a longtemps été tenu par le maire de Dawson et député du Klondike, Peter Jenkins, bilingue de Montréal.

Photo 1

Famille

(vers

Photo 2

Famille Dubois (vers 1943). D’autres familles francophones vivent au Yukon : Fournier, Besner, Dufour, Salois, St-Jean.

Photo 3

Photo 6

Église et l’école Sainte-Marie, Dawson.

Dawson City Museum, # 1963.2.70

Yann Herry

Dawson City Museum, #1963.2.46

Archives du Yukon, Coll. Sœurs de Ste-Anne, 96/20 #7

Yann Herry

Archives du Yukon, Coll, Sœurs de Ste-Anne, 96/17 #3

Photo fournie

1 6 2 3 4 5 7 8

Photo fournie

FIN DE LA RUÉE VERS L’OR DU KLONDIKE, LA FRANCOPHONIE SE DISPERSE

Au début des années 1900, la mécanisation sur les champs aurifères, avec l’arrivée des dragues et les monopoles avec le rachat des concessions par de grosses compagnies, poussent les mineurs à prospecter ailleurs sur le territoire.

Arrivés au Canada en 1894, les frères Jacquot exercent leur métier de cuisinier-pâtissier au Québec. À Dawson en 1898, ils essaient en vain de prospecter à leur compte. En 1904, ils s’installent dans la région du lac Kluana [sic] où est découvert de l’or. Comme plusieurs au Klondike avec le bois, la vente de clous ou de bottes de caoutchouc, les Jacquots font de bons revenus en construisant le comptoir de Burwash Landing et en devenant pourvoyeurs de chasse au gros gibier pour, entre autres, le richissime politicien américain, Nelson Rockfeller.

LAC KLUANE (LÙ’ÀN MÄN), LES JACQUOT

Tout comme Maxime et Antoine Cyr de Whitehorse, nés au pays de la drave au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, Louis et Eugène Jacquot sont des Vosges, en France, pays de la schlitte, c’est-à-dire la descente de bois sur des traîneaux ralentis à dos d’homme. Ils connaissent donc la forêt.

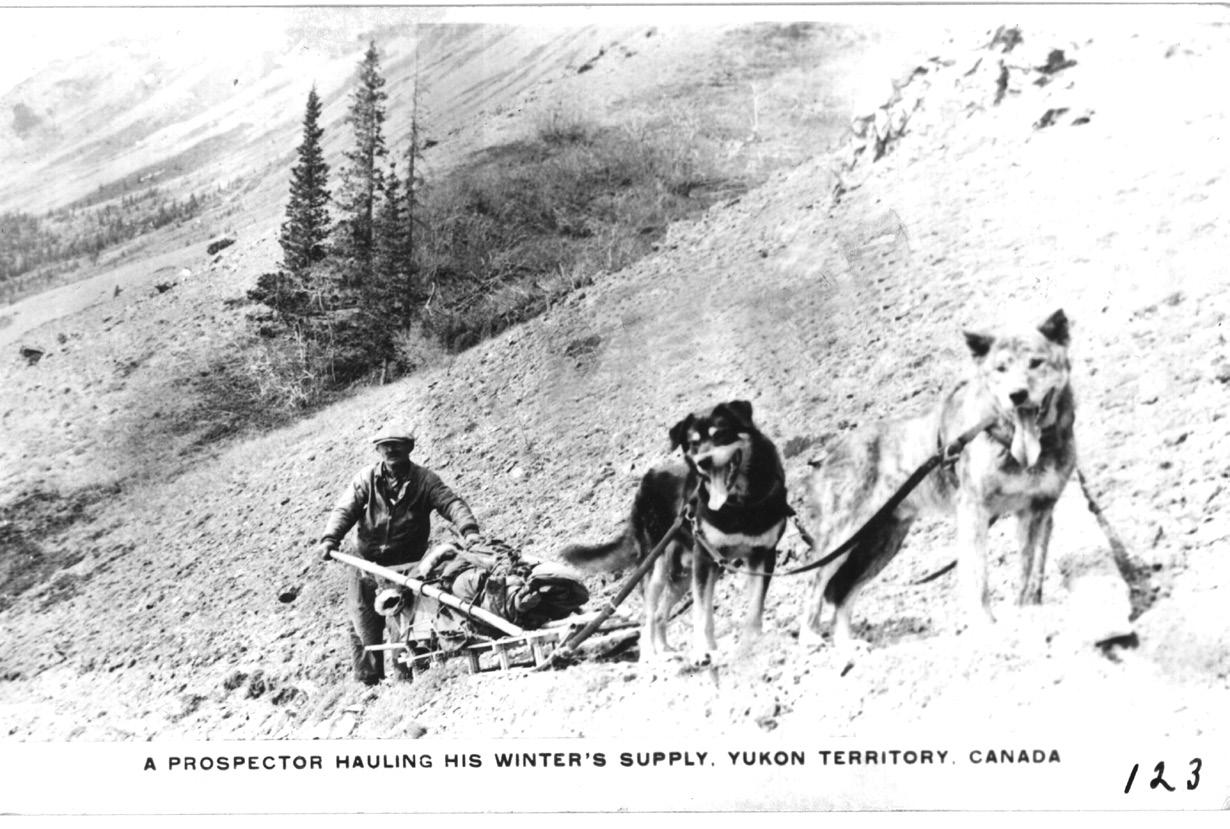

LES TRANSPORTS : DES CHIENS À LA

ROUTE DE

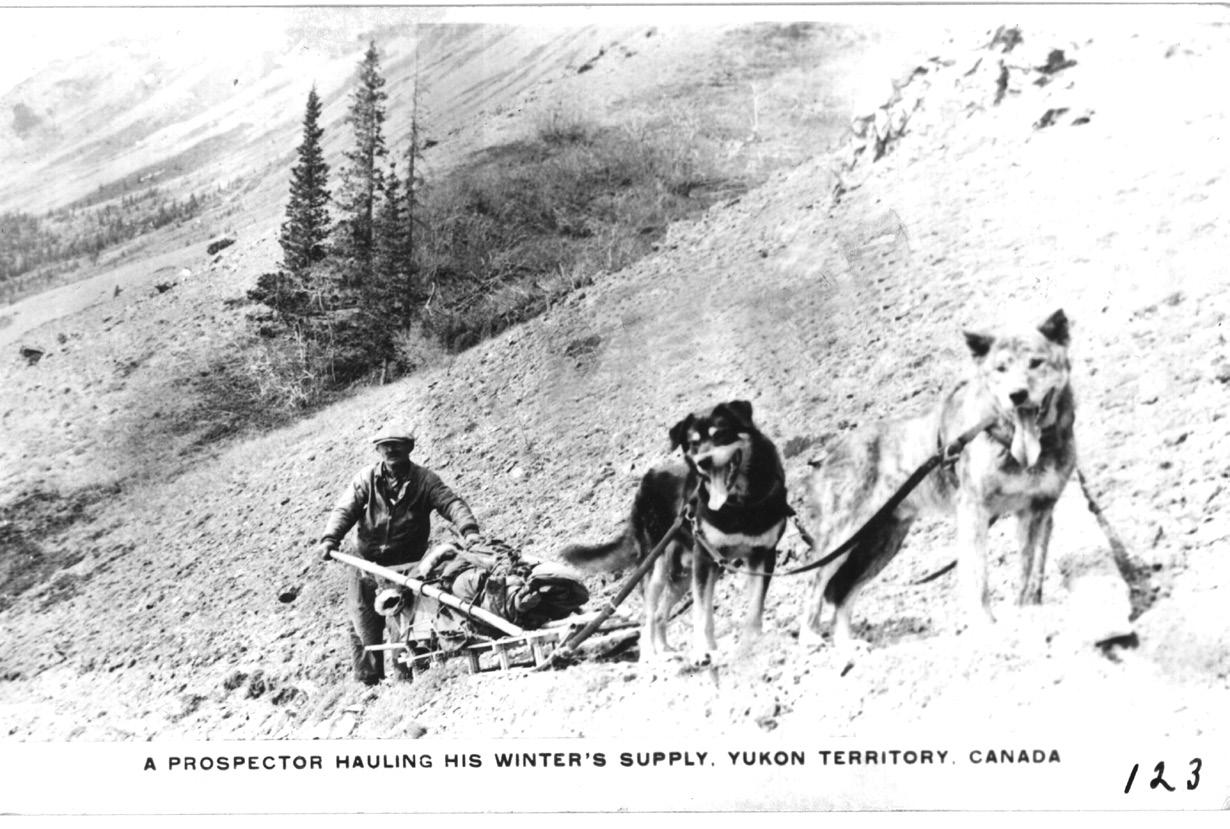

L’ALASKA Louis ramène des provisions de Whitehorse à Burwash avec chiens et traîneaux (Bullion Creek).

LES VOITURES

Dans les années 1930, Eugène au volant de sa Ford Model T pour affronter la brousse yukonnaise. Eugène Binet, fondateur de Mayo, est lui aussi fier d’en posséder une.

Coll. Joséphine Jacquot-Sias

Coll. Joséphine Jacquot-Sias

Coll. Joséphine Jacquot-Sias

Coll. Joséphine Jacquot-Sias

En chariot, pour transporter le gros gibier.

Les Cyr et Jacquot se rendaient visite. Les enfants Cyr passaient l’été à Kluane. Joséphine, fille de Louis, raconte :

« Quand mes parents allaient à Whitehorse, ils demeuraient chez les Cyr. Si mon père ne voulaient pas que nous écoutions les conversations, ils parlaient français. Cependant nous comprenions », ajoute-elle en riant.

(Herry, entrevue)

En 1942, l’armée américaine arrive à Burwash par la piste de Kluane qui vient de Whitehorse. Elle devient la route de l’Alaska. Le fils d’Antoine Cyr, Laurent, tiendra le magasin-relais de mi-chemin, au village de Champagne.

Les Jacquot assurent la traversée du lac Kluane en caboteur. Joséphine (Josie), fille de Louis, à côté du bateau qui porte son nom et celui de sa grand-mère en France.

Coll. Joséphine Jacquot-Sias

Coll. Joséphine Jacquot-Sias

Louis Jacquot Eugène Jacquot et son trophée Gardiennes de la mémoire : Joséphine, fille de Louis, avec sa mère Na thàn-a-yàma, (Mary Copper-Joe) née à Lynx City au Yukon.

Coll. Joséphine Jacquot-Sias

Coll. Yann Herry

Coll. Joséphine Jacquot-Sias

En 1921, les Jacquot convainquent deux jeunes de leur village vosgien, Paul Birckel (avec les enfants Jacquot ci-dessus) et François (Frank) Bee (à gauche) à venir s’occuper du comptoir.

Trois d’entre eux s’allient par mariage à des familles des Premières Nations. À droite, Paul Birckel (fils) chef des Premières Nations Shadhäla yè ashèyi Kwadan (Champagne et Aishinik), et signataire en 1993 de l’Entente sur les revendications territoriales de sa nation, avec sa cousine Francine Birckel de France, à Klukshu, au Yukon (2009.)

LE PATRIMOINE FRANCOPHONE DU LAC KLUANE RASSEMBLE

⇑

Libby Dulac, artiste-peintre renommée d’Haines Junction, saisit sur sa toile les beautés de la région du lac Kluane. Arrivés au Yukon de France, dans les années 1970, elle et son époux Claude sont parmi plusieurs francophones qui ont élu domicile au pied des montagnes du magnifique parc national Kluane.

Célébrations du centenaire de la fondation du comptoir de Burwash Landing par les Jacquot, avec au centre, en avant-plan, leurs descendants et descendantes entourés de la francophonie du sud du Yukon (2004.)

BIEN MANGER À LA POURVOIRIE DES JACQUOT À BURWASH

Des élèves du Yukon, du Québec et de France découvrent en 2010 l’histoire francophone du lac Kluane, à Silver City où les Jacquot avait une cabane puis un gîte du passant tenu par Cécile Henri-Sias, fransaskoise, membre de la famille par alliance (au centre, 2e rang). En arrière-plan, le mont Sheep, dans le parc national Kluane.

« Nous n’oublierons pas de sitôt les savoureux repas préparés par Gene [Eugène]. Et quel pain! Un des meilleurs que je n’ai jamais mangé. Et la pâte feuilletée? Il a bien fallu que Gène s’exécute. Donc, figurèrent au menu, des bouchées à la reine comme entrée, et une tarte aux myrtilles pour dessert, mets distingués qui auraient été appréciés à la table de n’importe quel restaurant européen de première classe.

(Bovet, En chasse: randonnées dans le territoire du Yukon au Canada , Neufchâtel, Suisse, 1929)

Coll. Joséphine Jacquot-Sias

Coll. Joséphine Jacquot-Sias (Delahaye)

Joël Fréchard

Coll. Joséphine Jacquot-Sias

Coll. Yann Herry ⇒

Coll. Yann Herry

⇑

Hélène Lapensée

DE L’OR À L’ARGENT : LA FRANCOPHONIE AU « CŒUR » DU YUKON (MAYO,

KENO ET ELSA)

Mayo 1933. « Le seul hôtel, le Chateau Mayo, était en bois. Le propriétaire était Eugène Binet, un Canadien français. Il y avait plusieurs familles dans le village. Cependant un bon nombre de cabanes en rondins étaient occupées par des Canadiens français, la plupart célibataires. »

(Edwin Bleiler, pionnier. Gold and Galena. Mayo Historical Society, p. 228)

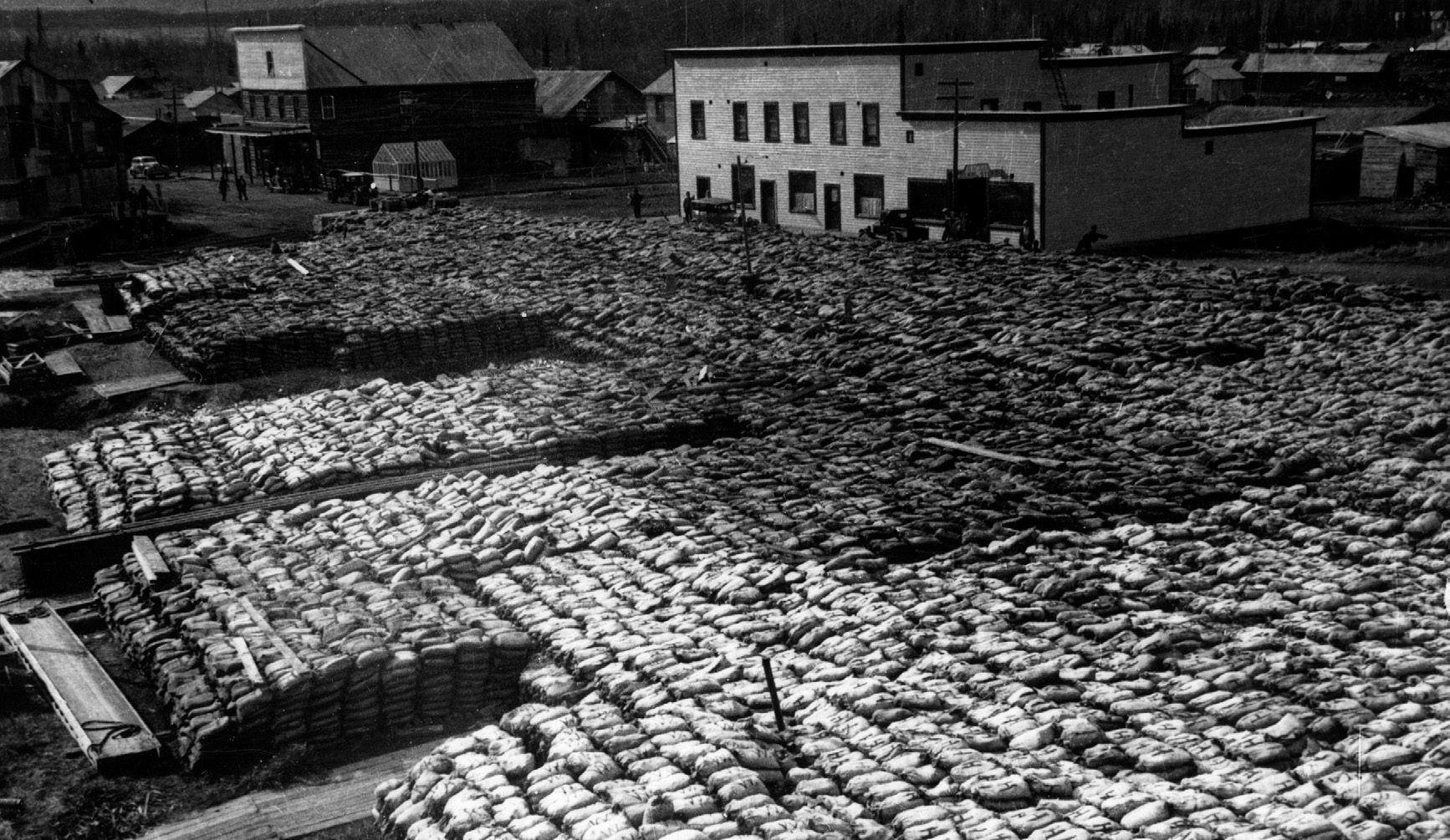

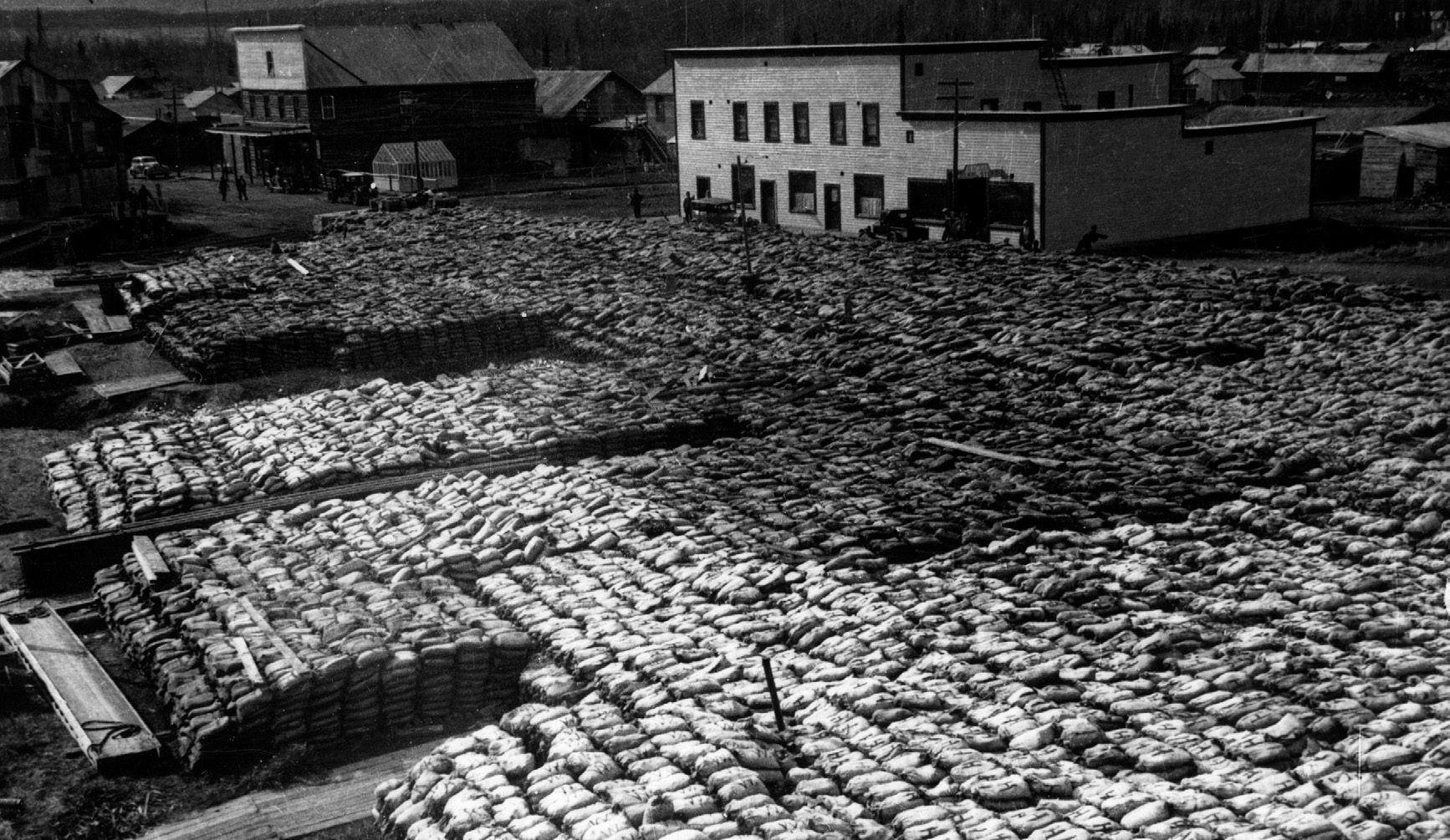

Trépied et poulie pour soulever les lourds sacs de galène (minerai composé d’argent, plomb et zinc) devant l’hôtel-magasin des frères

Binet qui deviendra le Château Mayo après l’incendie de 1930.

Entreposés devant le Château Mayo, sacs de galène en attente de transbordement sur un bateau au printemps.

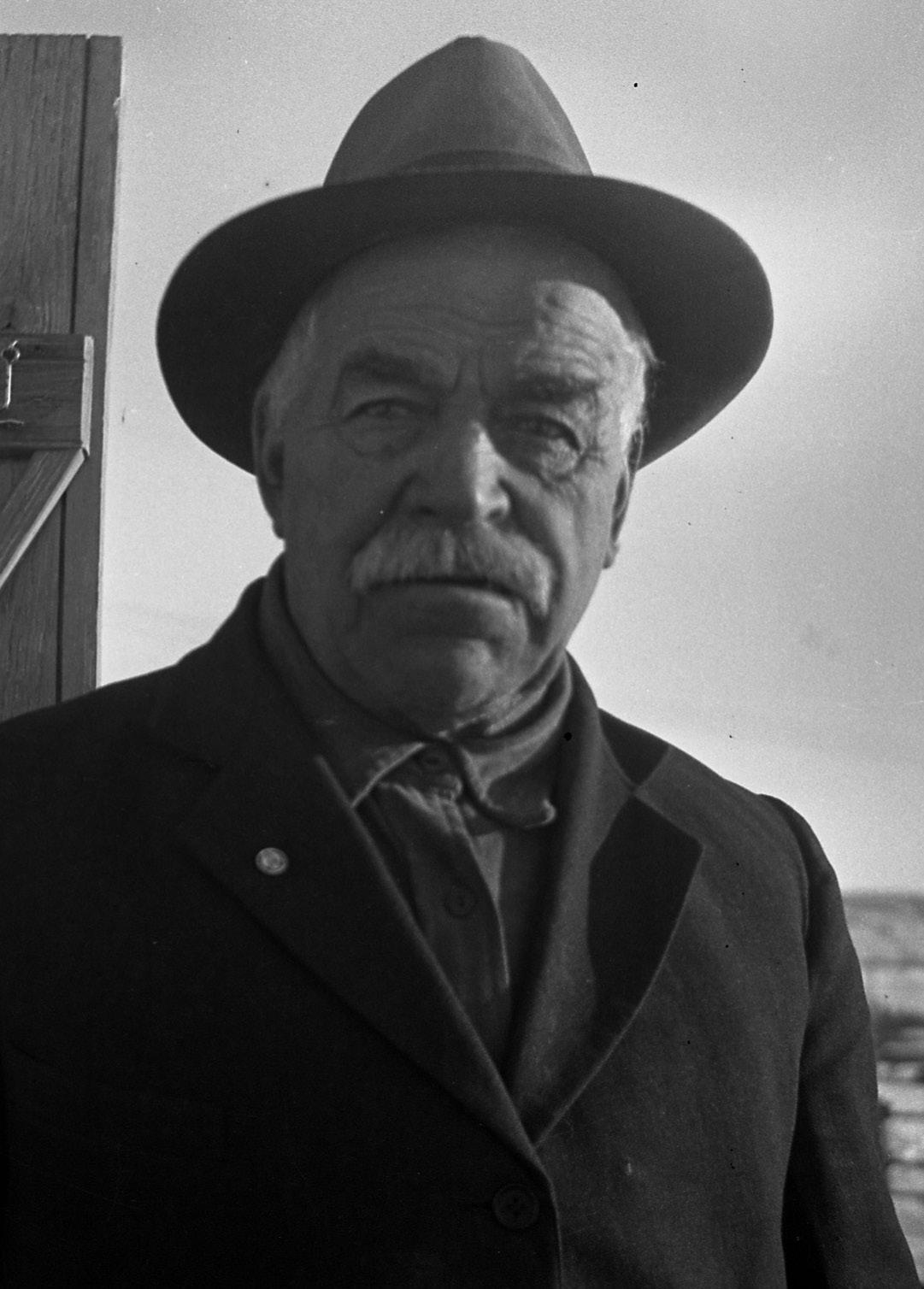

Les concessions aurifères du Klondike étant toutes prises, Eugène Binet de Charlesbourg, Québec, opte, en 1903, de prospecter dans la région de Mayo plutôt que de travailler pour quelqu’un autre. On y découvre de l’or. Avec ses frères Jean et Philippe, il construit un hôtel et un magasin (ci-dessus). Il est considéré comme un « père de Mayo. »

Eugène Binet

Photo fournie (Gordon McIntyre) Archives du Yukon, A.K. Schellinger fonds 82/270 #5814

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Galène chargée à Mayo en 1923 sur le bateau à vapeur Canadian , surnommé le « taureau des bois » ( Bull of the Woods ) tant il était utilisé pour des tâches ardues. En avantplan, de gauche à droite, Ferdinand et Adèle Besner de St-Clet (Québec) avec Eugène Binet, toujours en costume. Sur le sentier du millénaire à Whitehorse, une structure métallique indique l’endroit où se trouvent les restes du Canadian .

À gauche, trois cousins Cantin, prospecteurs et fermiers, avec Oscar Létourneau, hôtelier. À droite, Alexandre Nichol, prospecteur, lui aussi considéré comme un « père de Mayo ». Tous sont du Québec.

Le gouverneur général du Canada Lord Byng de Vimy (à droite) en 1922, devant un puits de mine sur la colline Keno où se trouve la concession de la « Découverte » de galène de Louis Bouvette.

KENO ET LOUIS BOUVETTE

Charles Turgeon, prospecteur et pionnier d’avant la ruée vers l’or du Klondike (1893, Circle City) et son épouse Maisie, avec Ruth, petite-fille de Maisie.

Louis Bouvette est Métis autochtone, francophone et écossais du Manitoba. Enfant, il est témoin de la révolte des Métis menée par Gabriel Dumont. Louis franchit le col Chilkoot en 1901. Sur sa concession nommée « Roulette », il découvre en 1919 le gisement de galène qui fera la renommée de Keno. La galène a longtemps été utilisée dans les récepteurs de radio.

« Pour commémorer le dix-septième anniversaire de la découverte [de galène] de Bouvette, le Mayo Miner avait prévu publier une édition spéciale Argent le 25 juillet. Malheureusement, le matériel venant de l’extérieur du territoire pour l’édition spéciale a été détruit dans le naufrage du bateau à vapeur Klondike et n’a pu être recommandé à temps pour la sortie de l’édition spéciale prévue pour le jour de la Découverte. »

(The Mayo Miner, 24 juillet 1936)

du Yukon, Bill Hare fonds 82/418 #6639

du Yukon, Mayo HS fonds, Coll. M. Rich, 2012/19, p.404 Archives du Yukon, A.K. Schellinger fonds 82/308 #5848 Archives du Yukon, MHS fonds, Coll. Ruth MacDonald, 2012/19 p.325

Archives

Archives

Louis Bouvette

Archives du Yukon, Coll. Claude B. Tidd, 7476

THE MAYO MINER

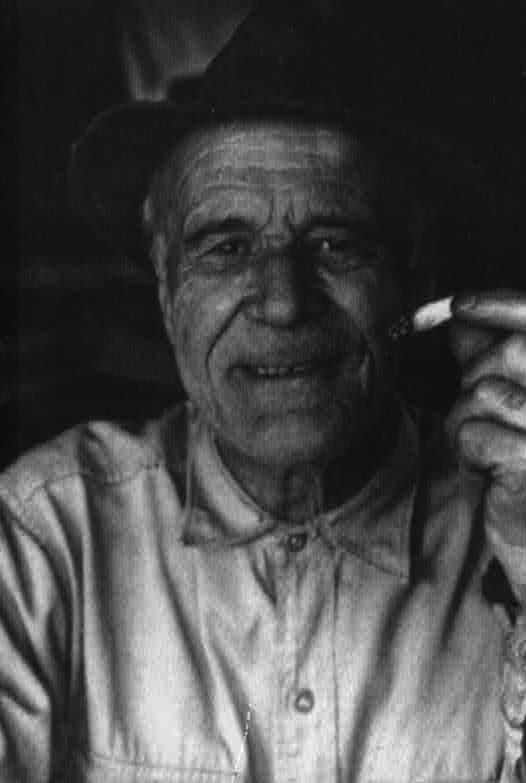

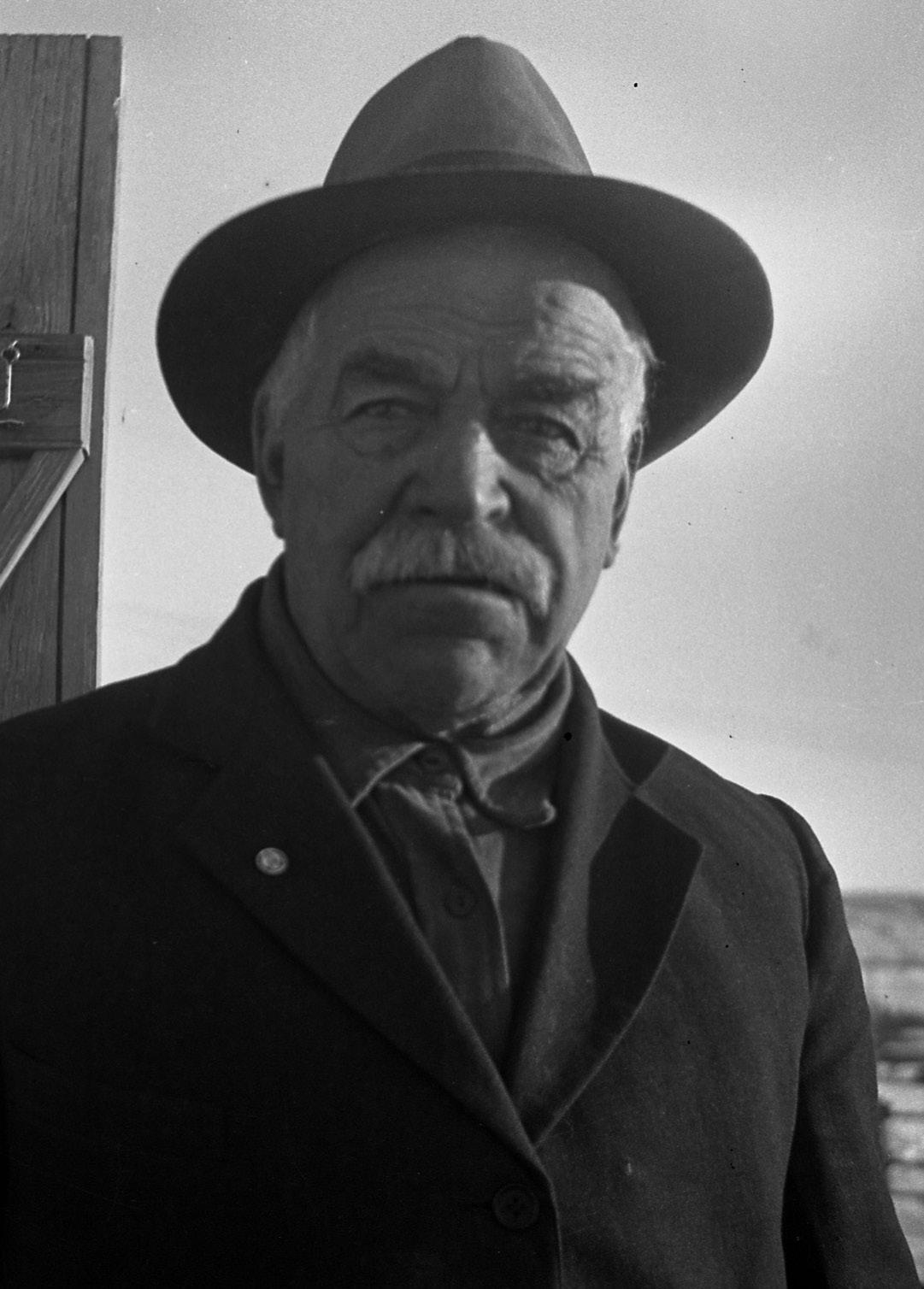

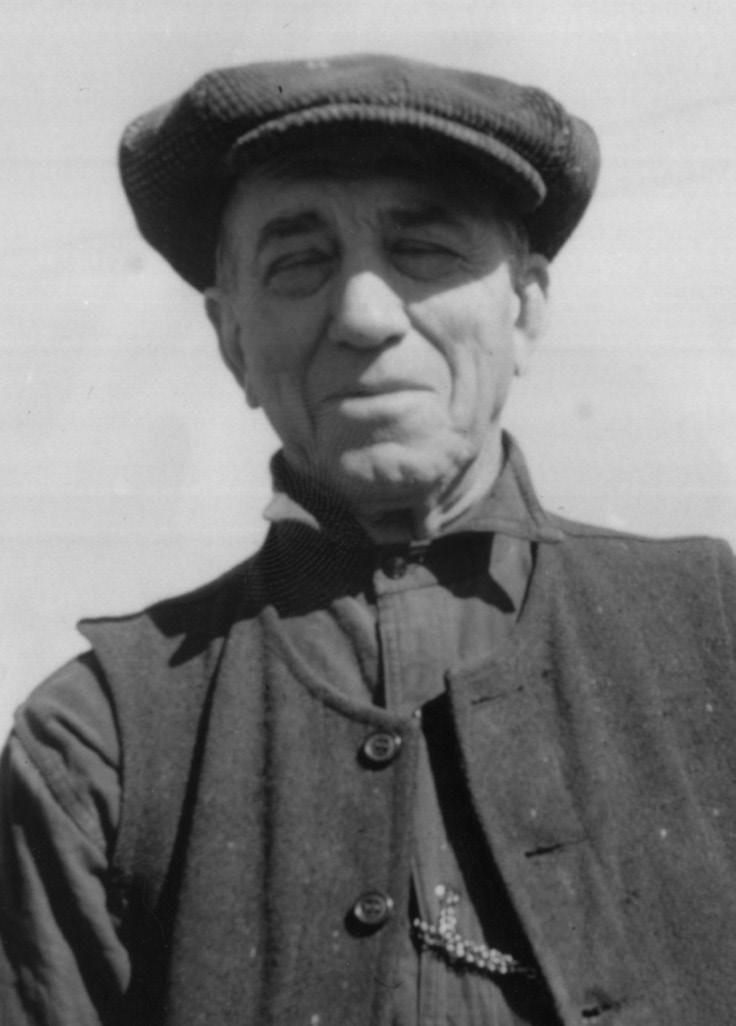

SOURDOUGH DU PAYS DE L’ARGENT

« Sourdough » (pâtes sûres) est le surnom donné aux résidents et résidentes du Yukon de longue date, provenant du pain au levain consommé abondamment pendant la ruée vers l’or.

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Alex Lespérance, entrepreneur de pompes funèbres

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Narcisse Lefebvre, propriétaire d’une scierie

Archives du Yukon, MHS fonds, Coll. L. Cheatham, 2012/19 p.342

Georges Besner, mineur

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Joseph Longtin, prospecteur

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Isaac Mallette, prospecteur

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Alex Lespérance, entrepreneur de pompes funèbres

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Narcisse Lefebvre, propriétaire d’une scierie

Archives du Yukon, MHS fonds, Coll. L. Cheatham, 2012/19 p.342

Georges Besner, mineur

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Joseph Longtin, prospecteur

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Isaac Mallette, prospecteur

ELSA, LES MINES DE GALÈNE

Saint-Jean-Baptiste 1979, entre Elsa et Keno. Les traditions perdurent. Les années 1970 sont les années hippies, de la migration vers l’Ouest canadien ainsi que de la recherche d’aventure, d’emploi et de vie dans la nature. Les mines du Yukon attirent les jeunes surnommés « greenhorn » (les cornes vertes non initiées à la vie rude du Yukon). Ils côtoient les anciens, les « sourdough », qui ont un monde fabuleux à raconter et un savoir à partager.

Saint-Jean-Baptiste 1979, entre Elsa et Keno

« En travaillant à la mine d’Elsa non loin de Mayo, j’ai découvert le parcours d’une francophonie diverse, issue de tous les coins du Canada et d’ailleurs. J’ai toujours regretté de ne pas avoir tenu de journal à cette époque, tant les histoires de cette francophonie étaient fantastiques. J’ai toujours admiré les écrivains du Klondike qui ont pu traduire ces tranches de vie en roman, tout en captant l’essence du Nord. » (Yann Herry, souvenirs)

Centenaire de la fondation de Mayo en 2003. Shanon Cooper, la mairesse (à gauche), invite la francophonie à célébrer l’événement. Se suivent Xavier et Sylvie Binette, lointains parents d’Eugène Binet, Claude Gosselin, apôtre du Nord, Yann Herry avec Lynn Bleiler en M. et Mme Binet, et Larry Bagnell, député fédéral du Yukon.

Yann Herry

Yann Herry

Saint-Jean-Baptiste 1903

LA FRANCOPHONIE YUKONNAISE DEPUIS 125 ANS

Trois grandes périodes

L’âge d’or de la francophonie (1898-1911)

Trois générations sans services en français (1911-1982)

La renaissance (1982 à aujourd’hui)

ÂGE D’OR DE LA FRANCOPHONIE AU YUKON (1898-1911)

Confédération canadienne

1896

Découverte de la première pépite d’or du Klondike

1898

Le Yukon devient un territoire séparé des Territoires du Nord-Ouest. Dawson est la capitale.

Le Canada

« Le pays des Canadiens français ne se limite pas à la ligne qui sépare le Québec des autres provinces, donc il y a des Canadiens français partout dans le Dominion », proclame Auguste Noël, avocat et politicien de Dawson.

( The Daily Klondike Nugget , 28 juillet 1902, p. 6)

Toujours l’or

« Nous n’avons qu’une chose en vue : de l’or, amasser de l’or, rien d’autre que de l’or. Dans cette course échevelée vers l’objet de nos convoitises, nous ne nous arrêtons qu’à ce que peut apporter un peu de ce précieux [métal]. [Notre organisation] c’est un droit acquis. Le seul moyen d’éviter toute friction, c’est de faire valoir nos forces et de démontrer notre influence. Il est plus facile d’agir ainsi que d’entreprendre plus tard une guerre pour la revendication de droits perdus », argumente Arthur Fortin, rédacteur de la page française du Yukon Catholic (mai 1902.)

1911

Défaite électorale de Laurier. Les fonctionnaires francophones sont remplacés et quittent le Yukon.

Royal BC Museum, C-05092

1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1867

�

TROIS GÉNÉRATIONS SANS SERVICES EN FRANÇAIS (1911-1982)

LA FRANCOPHONIE YUKONNAISE DEPUIS 125 ANS

Trois grandes périodes

L’âge d’or de la francophonie (1898-1911)

Trois générations sans services en français (1911-1982)

La renaissance (1982 à aujourd’hui)

Les enfants Fournier, Dubois, Besner, Dufour, Salois, Poirier, St-Jean, Lelièvre et Brasseur se souviennent de cette période d’après ruée vers l’or.

Lorraine Poirier, petite-nièce d’Émilie Fortin-Tremblay, au premier rang, à gauche. « Je parlais français jusqu’à ce que j’aille à l’école à 6 ans », disent plusieurs pionniers et pionnières.

1942

Route de l’Alaska

Construction de la route de l’Alaska, longtemps nommée Alcan pour Alaska-Canada.

1956

Une route pour les mines

La route aujourd’hui appelée Klondike a été à l’origine terminée (en 1950) pour acheminer le minerai de galène (argent, plomb et zinc) de Mayo à Whitehorse. L’or du Klondike continuera d’être transporté par le fleuve jusqu’en 1956, lorsque la route est prolongée jusqu’à Dawson. Se termine alors l’ère des bateaux à aubes. Émile Forrest (Forest) de Trois-Rivières conduit, avec Can Smith, le premier tracteur à chenilles de Whitehorse à Mayo par un chemin d’hiver.

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1935 Dawson

Archives du Yukon, Coll. Sisters of St Ann, 96/20 #3 Archives du Yukon, Coll. R.A. Carter, #1495 Archives du Yukon, Bill Hare fonds, 82/418, #6599 �

Séance d’orientation de l’Association franco-yukonnaise dans les années 1990. On y voit quatre présidents et présidentes, Philippe Dumont, Jeanne Beaudoin, Hélène Saint-Onge, Yann Herry ainsi que la directrice de l’Aurore boréale d’alors, Cécile Girard.

LA FRANCOPHONIE YUKONNAISE DEPUIS 125 ANS

Trois grandes périodes

L’âge d’or de la francophonie (1898-1911)

Trois générations sans services en français (1911-1982)

La renaissance (1982 à aujourd’hui)

LA RENAISSANCE (1982 À AUJOURD’HUI)

Depuis les années 1960, le Canada vit des bouleversements politiques. La mise en place du bilinguisme officiel en 1969, puis de la Charte des droits et libertés en 1982 avec les droits scolaires, amènent les francophones à réclamer des institutions. Le cas SaintJean en 1986, à la suite d’une contravention unilingue en anglais, mène à la création de la Direction des services en français du gouvernement du Yukon. Le journal l’Aurore boréale , créé en 1983, consigne la vie communautaire et devient le trait d’union entre les gens. Le « Café-rencontre » rassemble chaque vendredi. La Commission scolaire francophone du Yukon voit le jour en 1995.

1982

Création de l’Association francoyukonnaise, organisme porte-parole de la Franco-Yukonnie.

En 1982, les mines du Yukon ferment. Jeunes et moins jeunes sont en attente de réouverture à Whitehorse. Se croisent les jeunes issus du renouveau francophone à travers le Canada et les anciens du Yukon, les gens des régions et les citadins. Culture et politique se côtoient. Des familles souhaitent une vie en français pour leurs enfants. Naît alors l’Association franco-yukonnaise.

2000

Liens municipaux. Rue Robert Service, à Lancieux, en Bretagne, et route Robert Service à Whitehorse. En 2000, des élèves yukonnais des écoles francophones et d’immersion apportent en France la charte de jumelage entre Whitehorse et Lancieux, deux lieux où vécut Robert Service, le poète du Yukon.

En 2007, le gouvernement du Yukon décrète que le 15 mai sera la Journée de la francophonie yukonnaise, en l’honneur de sa vitalité et de la contribution de la communauté francophone à la société du Yukon.

Coll. AFY

1987 À 2001

De la maison rose (1987) au centre de la Francophonie (2001)

École élémentaire ÉmilieTremblay, rentrée scolaire 1998-1999

Coll. Yann Herry

Inauguration du Centre scolaire secondaire communautaire PaulÉmile-Mercier en 2020.

En 2022, plus de 400 jeunes fréquentent la Garderie du petit cheval blanc et les écoles francophones du Yukon. « L’éducation en français s’est épanouie! Je me sens choyée d’avoir fait partie de l’équipe ayant contribué à cet essor », affirme Lise Ouimet, enseignante de la première heure. Jeanne Beaudoin, deuxième membre francophone de l’Ordre du Yukon en 2022, ajoute : « Ça me touche profondément de voir la croissance phénoménale qu’a connue la communauté francophone du Yukon depuis 1982. Cela m’émeut toujours de constater que nos jeunes leaders continuent de s’investir dans leur communauté. »

Coll. AFY

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Coll. Yann Herry

�

Coll. CSFY

Joseph Ladue (avant-plan au centre) devant sa scierie.

Joseph Ladue (avant-plan au centre) devant sa scierie.

Madeleine Perron-Chayer, nièce de Lorenzo

Dawson City Museum, #991.401.34

Yukon

Madeleine Perron-Chayer, nièce de Lorenzo

Dawson City Museum, #991.401.34

Yukon

Photo fournie (Laurent Cyr) Dawson City Museum 1970.2.1.12

Maxime Cyr dans le canyon

Photo fournie (Laurent Cyr) Dawson City Museum 1970.2.1.12

Maxime Cyr dans le canyon

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Alex Lespérance, entrepreneur de pompes funèbres

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Narcisse Lefebvre, propriétaire d’une scierie

Archives du Yukon, MHS fonds, Coll. L. Cheatham, 2012/19 p.342

Georges Besner, mineur

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Joseph Longtin, prospecteur

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Isaac Mallette, prospecteur

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Alex Lespérance, entrepreneur de pompes funèbres

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Narcisse Lefebvre, propriétaire d’une scierie

Archives du Yukon, MHS fonds, Coll. L. Cheatham, 2012/19 p.342

Georges Besner, mineur

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Joseph Longtin, prospecteur

Photo fournie (Gordon McIntyre)

Isaac Mallette, prospecteur