Presidente

02 01 03 Álvaro Oñat

Héctor Godoy 1er VicePresidente

Presidente

02 01 03 Álvaro Oñat

Héctor Godoy 1er VicePresidente

Secretario General

Miguel Pereira Director Financiero

María Graciela

Aguayo Directora

Marco Rodríguez 2do VicePresidente 08 07 09 Miguel Salinas Director Miguel Osses Director José Soza Director 05 04 06 Víctor Otárola

GRUPO EDITORIAL ATCP CHILE

Comité Editorial

Álvaro Oñat, Marco Rodríguez, Víctor Otárola

Periodista Natalia Sáez

Diseño y Diagramación Alejandra Cerda

Síguenos

Héctor Godoy

Vicepresidente de ATCP Chile

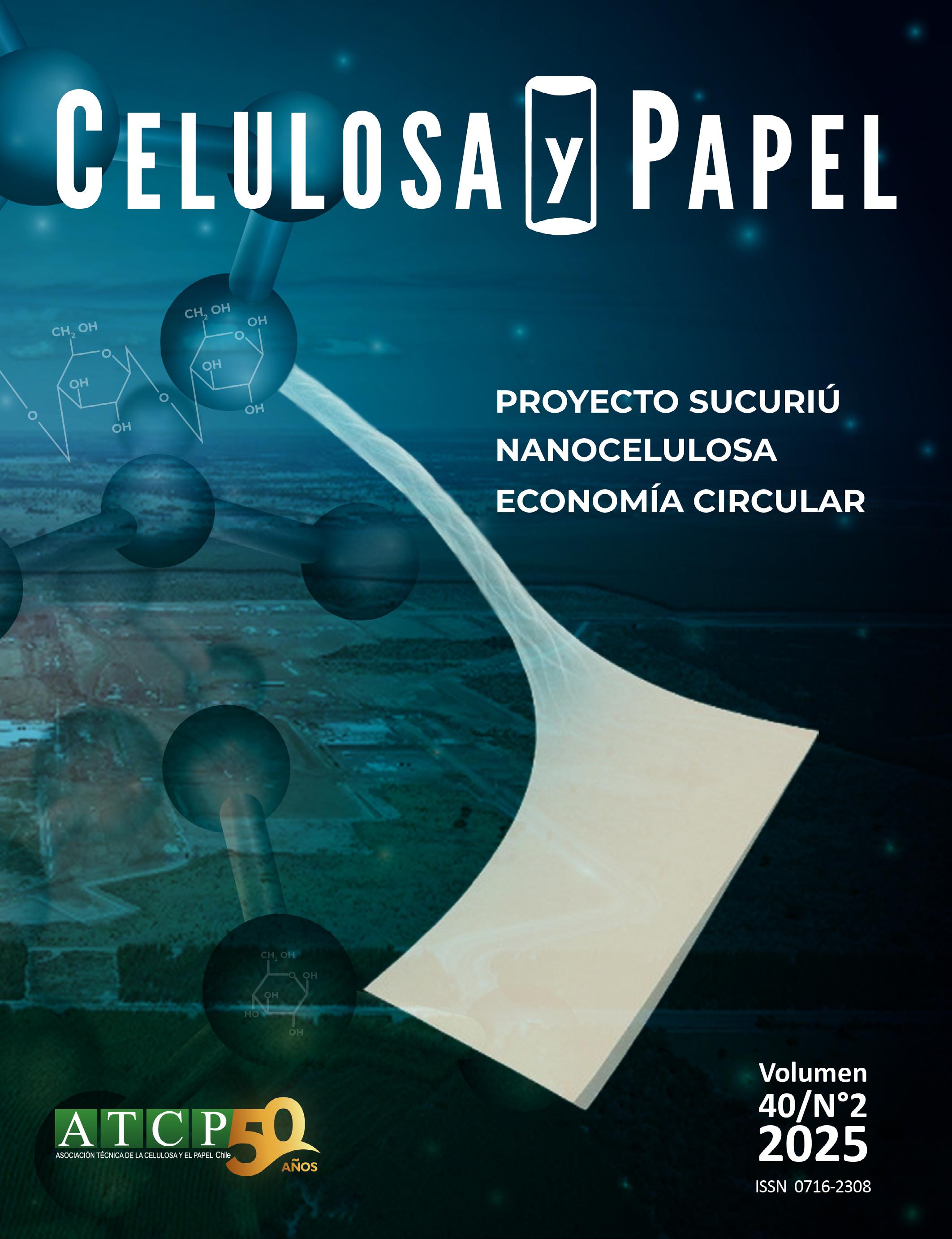

La industria de la celulosa y el papel transita por una etapa definitoria. Ya no basta con optimizar procesos ni aumentar volúmenes: hoy, el verdadero liderazgo se mide por la capacidad de repensar el ciclo productivo bajo principios de sustentabilidad y economía circular. El enfoque ha cambiado. Regenerar, reutilizar y reducir impactos se ha vuelto un imperativo. En este nuevo paradigma, Chile —con su patrimonio forestal, capacidades técnicas y visión exportadora— está llamado a protagonizar la transición global hacia una industria más resiliente y consciente.

Ese liderazgo ya se materializa en proyectos de escala y visión transformadora. Tal es el caso del Proyecto Sucuriú de ARAUCO, en Brasil, que se convertirá en la planta de celulosa más grande del mundo construida en una sola etapa. Con una inversión de US$ 4.600 millones y una capacidad de 3,5 millones de toneladas anuales, este complejo no solo destaca por su envergadura, sino también por su sofisticación tecnológica, eficiencia hídrica y energética, y una estrategia de gobernanza ambiental de primer nivel. El 90 % del agua captada será devuelta purificada, el 100 % de los efluentes será tratado, y la operación será energéticamente autosuficiente, con excedentes capaces de abastecer a una ciudad de 800 mil habitantes.

Junto con los grandes desarrollos industriales, emergen nuevas fronteras científicas con alto potencial de disrupción. Una de ellas es la nanocelulosa, material derivado de fibras vegetales con propiedades notables como alta resistencia mecánica, bajo peso y biodegradabilidad. Su versatilidad lo posiciona como un insumo estratégico en sectores tan diversos como packaging, cosmética, medicina, electrónica y materiales compuestos. Diversos centros de investigación en Chile ya están explorando su escalamiento industrial, lo que representa una oportunidad concreta de innovación con alto valor agregado.

En este ecosistema, instituciones como Bioforest, el centro de I+D de ARAUCO, cumplen un rol articulador. Desde una mirada aplicada, fomentan alianzas con universidades, hubs tecnológicos y startups, bajo una lógica de innovación abierta que facilita el desarrollo y escalamiento de soluciones disruptivas.

Tenemos las capacidades, la experiencia y el compromiso. Pero, sobre todo, tenemos el propósito. Innovar con propósito es también abrir espacios, sumar esfuerzos y construir juntos el futuro de una industria más limpia, diversa y sostenible.

p c

Artículo Técnico

Caracterización de la madera de híbridos de Corymbia mediante espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIRS)

Actualidad

Nanocelulosa: un biomaterial estratégico de gran potencial

Artículo Técnico

Optimización del consumo de Fresh Water mediante la implementación de reúso de efluentes tratados

Nuevos Socios

Marco Monsalvez y Felipe Miranda

Editorial

Reportaje

Proyecto Sucuriú: ARAUCO con mirada sustentable en Brasil

Opinión

Katherina Fernández

40 años de historia y proyección de un doctorado pionero

Entrevista

Sebastián Mandiola

Ciencia aplicada al servicio de la industria forestal

Opinión

Rodrigo del Río

La nanocelulosa: un recurso prometedor para un futuro sostenible

03

18 06 34 10 12 24 16 30

Artículo Técnico

Sistemas avanzados de gestión para mejorar el funcionamiento de las calderas de recuperación química.

Actualidad

Vegencol: Innovación en encolantes biobasados

Visión Universitaria

Marcia Zambrano

Nuevos

Víctor

Con una inversión de US$ 4.600 millones, ARAUCO avanza en la construcción de su primera planta de celulosa en Brasil, un proyecto emblemático que se convertirá en la mayor planta del mundo desarrollada en una sola etapa.

El Proyecto Sucuriú —ubicado en Inocência, estado de Mato Grosso do Sul— marca un hito estratégico para la compañía, integrando innovación, eficiencia operativa y compromiso socioambiental.

La ceremonia de colocación de la primera piedra, realizada en abril de 2025, fue más que un acto simbólico. Representó la consolidación de una alianza con el territorio, las autoridades locales y la comunidad. “Sucuriú refleja nuestra confianza en Brasil y nuestra apuesta por un futuro más sustentable, competitivo y lleno de oportunidades”, señaló Cristián Infante, CEO Global de ARAUCO.

La planta tendrá una capacidad instalada de 400 MW, de los cuales 200 MW estarán destinados al consumo interno. El resto permitirá abastecer a una ciudad de hasta 800 mil habitantes, lo que demuestra su potencial como polo energético renovable. El diseño incorpora calderas de recuperación y de fuerza que operan con licor negro y biomasa, además de una Unidad de Gasificación para la generación de biocombustible renovable.

El consumo hídrico será de solo 26 m³ por tonelada producida —uno de los más bajos del sector— y el 90% del agua utilizada será devuelta al río Sucuriú tratada y cumpliendo con altos estándares. “El foco en eficiencia energética y circularidad no es una opción, es parte de nuestro ADN”, sostuvo Infante. Asimismo, se construye un Centro de Tratamiento y Valorización de Residuos para transformar subproductos industriales en insumos agrícolas y correctores de acidez de suelos.

Además, el proyecto ha integrado soluciones de automatización de última generación y sistemas de control en tiempo real, que permitirán optimizar el rendimiento y anticipar eventuales contingencias operacionales. Este enfoque proactivo se alinea con los más altos estándares de la industria 4.0.

GESTIÓN AMBIENTAL RIGUROSA

ARAUCO fue la primera empresa del rubro en el mundo en certificarse como Carbono Neutral en 2020. Sucuriú

hereda ese compromiso mediante la implementación de un robusto Plan de Gestión Ambiental que considera 24 programas específicos, entre ellos el monitoreo de flora y fauna, el control de ruido y vibraciones, la calidad del agua y la educación ambiental para trabajadores y comunidades.

Este proyecto es el resultado de años de planificación rigurosa, escucha activa y una mirada de largo plazo basada en el respeto a la biodiversidad y a las comunidades”, agregó Infante. Las licencias ambientales fueron otorgadas tras un proceso transparente que incluyó audiencias públicas y la presentación del Estudio de Impacto Ambiental.

Como parte del componente de biodiversidad, se han identificado y protegido áreas clave de conservación, se está desarrollando un programa de reforestación con especies nativas, y se monitorean corredores ecológicos para asegurar la conectividad de hábitats y la movilidad de especies silvestres.

COMPROMISO TERRITORIAL Y VALOR COMPARTIDO

Desde su planificación, Sucuriú se ha concebido como un modelo de desarrollo territorial integrado. El Plan Estratégico Socioambiental (PES), lanzado oficialmente en 2025, contempla una inversión de R$ 85 millones y acciones en nueve áreas: salud, seguridad, vivienda, educación, transporte, asistencia social, economía, ordenamiento territorial y medioambiente.

“Queremos construir un legado que trascienda lo industrial y que se traduzca en bienestar para la región”, comentó Carlos Altimiras, presidente de ARAUCO Brasil.

En salud, destaca la construcción de un nuevo hospital municipal; en educación, se amplían escuelas y se implementan laboratorios; en transporte, se capacita a choferes escolares y se moderniza la flota pública. También se fortalece la infraestructura social con sedes para la policía, los bomberos y centros de atención a la infancia y la familia.

El proyecto también considera la participación comunitaria en distintas etapas. Se han realizado más de 40 instancias de diálogo, talleres participativos y consultas ciudadanas, lo que ha permitido incorporar la visión de la comunidad en temas sensibles como el uso del suelo, movilidad urbana y oportunidades laborales.

Durante su fase de construcción, Sucuriú generará más de 14 mil empleos. Una vez operativa, la planta empleará cerca de 6 mil personas en áreas industriales, forestales y logísticas. Para ello, ARAUCO ha suscrito convenios con el SENAI, que ya capacita a cientos de personas en operación de maquinaria, logística y seguridad vial. Actualmente, 560 becas técnicas están activas gracias a la iniciativa Abrace Este Projeto, con apoyos económicos de hasta R$ 1.500.

El impacto económico se extiende más allá del empleo. A través del programa Conexão Arauco, en alianza con SEBRAE, se han brindado más de 6 mil horas de consultoría gratuita a emprendedores locales, ayudándoles a integrarse a la cadena de valor del proyecto. Además, se han organizado eventos de encadenamiento productivo y formación empresarial para pymes de la región.

Sucuriú ha establecido también mecanismos para priorizar la contratación local y promover proveedores de la región, estimulando así un ecosistema económico resiliente y descentralizado.

COMUNIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD

En diciembre de 2024 se inauguró la Casa Arauco, un espacio abierto a la comunidad con enfoque en la sustentabilidad, el aprendizaje y la transparencia. Allí, los vecinos pueden conocer el proyecto, participar en actividades educativas e interactuar directamente con el equipo de ARAUCO. “Tuvimos que ser parte activa del desarrollo regional, no solo instalar una planta”, recalcó

Altimiras.

Asimismo, se están ejecutando proyectos de vivienda para trabajadores, mejoramiento del saneamiento urbano, y apoyo a la planificación territorial mediante la actualización del Plan Director de Inocência. Se incorporan estaciones de monitoreo de calidad del aire y una estación meteorológica, fortaleciendo la capacidad institucional del municipio para gestionar su entorno.

Se han firmado convenios con instituciones locales para fortalecer la gobernanza territorial, fomentar el emprendimiento femenino y promover la inclusión de jóvenes en programas de educación técnica y empleabilidad.

PROYECCIONES Y PRÓXIMOS HITOS

En 2025, el proyecto ingresó en su fase de construcción civil y montaje electromecánico, con múltiples frentes activos. Entre los próximos hitos se encuentra la finalización de fundaciones industriales, el montaje de digestores y calderas, la energización de subestaciones, y las pruebas de comisionamiento. La puesta en marcha está proyectada para fines de 2027.

“Estamos cumpliendo cada hito con excelencia técnica y responsabilidad socioambiental”, subrayó Infante. La construcción de Sucuriú no solo consolida la mayor inversión internacional de ARAUCO, sino que representa un modelo de inversión alineado con la generación de valor compartido, el respeto territorial y una visión sostenible del desarrollo.

p c

El Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniera Química fue fundado en 1985 y ha sido pilar fundamental en el desarrollo académico y científico de la Universidad de Concepción. Este año cumplimos 40 años formando Doctores, lo que lo transforma en uno de los programas más antiguos de la Universidad y el primero que ofreció la Facultad de Ingeniería.

Nuestro doctorado se distingue por su fuerte enfoque académico y científico, teniendo como objetivo formar investigadores que no solo dominen los principios de las Ciencias de la Ingeniería Química, sino que también sean capaces de enfrentar y resolver problemas complejos de relevancia tanto nacional como internacional. Promovemos la integración de equipos de trabajo, la investigación autónoma y la capacidad de servir como puente entre la academia y la industria.

La rigurosa formación y las herramientas que nuestros estudiantes reciben durante su paso por el programa han sido clave para su exitosa inserción. Desde su creación, el programa ha graduado a 68 doctores, quienes están ejerciendo con

éxito en el ámbito académico o en la industria, tanto a nivel nacional como internacional.

Después de 40 años, nuestro Programa de Doctorado ha superado con éxito seis procesos de acreditación, siendo la más reciente en el

Katherina Fernández

Directora Programa Postgrado Ingeniería Química UdeC

vel nacional, en nuestra disciplina.

En la actualidad, contamos con 26 alumnos regulares que se encuentran en distintas etapas de formación. Nuestro programa desarrolla tres líneas de investigación: materiales avanzados y bioprocesos, catálisis e ingeniería de reacciones, y termodinámica molecular en tecnologías emergentes.

año 2022, obteniendo una certificación por un período de 8 años. Esto nos coloca como uno de los programas con mayor acreditación en la Universidad de Concepción y a ni -

Con la evolución de los modelos educativos, hemos adaptado nuestro programa para incluir requisitos como el dominio del inglés, la generación de publicaciones de alto impacto y pasantías internacionales. Además, recibimos periódicamente visitas de profesores internacionales que comparten sus conocimientos y nos mantienen actualizados con las últimas tendencias globales en investigación.

Adicionalmente, nos enorgullece contar con una de las tasas más altas de adjudicación de becas ANID, que no solo cubren el arancel y la manutención de nuestros alumnos, sino que también permiten a nuestros estudiantes acceder a pasantías y asistir a congresos, lo que fortalece aún más la formación de nuestros estudiantes.

p c

Sebastián Mandiola Gerente Bioforest

Con una destacada trayectoria en ARAUCO que supera los 20 años, Sebastián Mandiola lidera actualmente la gerencia de Bioforest, el centro de investigación y desarrollo (I+D) de la compañía, un centro de excelencia que, desde hace más de 30 años, ha implementado iniciativas y tecnologías que agregan valor a sus negocios. Con un fuerte trabajo que va desde los bosques a los laboratorios de biotecnología y celulosa, invernaderos, patrimonio forestal y plantas industriales, ha sido testigo de la importancia que tiene para una compañía de esta envergadura contar con el apoyo de investigadores que formen parte de redes científicas, académicas y tecnológicas, tanto en Chile como en otros lugares del mundo.

Desde su oficina en Concepción, Mandiola coordina un equipo multidisciplinario que impulsa soluciones tecnológicas y científicas para abordar los grandes desafíos que enfrenta la industria forestal, particularmente en los ámbitos de celulosa y papel.

Su experiencia profesional es vasta y diversa. Ha liderado áreas estratégicas como supply chain, confiabilidad operativa, transformación digital y operaciones, tanto en Chile como en Estados Unidos. Es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un Executive MBA de Emory University, y ha sabido conjugar una mirada global del negocio con un fuerte compromiso por la innovación sustentable.

Hoy, desde Bioforest, Mandiola dirige una estrategia basada en seis líneas clave de investigación, todas ellas orientadas a crear valor a través del conocimiento. “Trabajamos con una mirada de largo plazo, orientada a expandir las fronteras del conocimiento donde aún no existen soluciones implementadas”, afirma.

Las áreas prioritarias del centro son: Nuevos Productos, Nuevas Tecnologías, Reducción de Residuos y Emisiones, Inteligencia Artificial aplicada a la Industria, Productividad Forestal e Industrial, y Resiliencia Genética Forestal.

Este enfoque responde a una necesidad urgente: transformar la industria forestal para enfrentar los desafíos del cambio climático, la escasez hídrica, la eficiencia en el uso de recursos y la búsqueda constante por procesos más limpios y productivos. En ese sentido, la ciencia aplicada cumple un rol protagónico. “Esta ha sido históricamente un motor para mejorar los procesos industriales y forestales. Sin embargo, en los últimos años ha adquirido un protagonismo aún mayor, al consolidarse como un eje estratégico para avanzar en sustentabilidad y competitividad. Esto ha significado una intensificación de los esfuerzos en I+D, permitiéndonos no solo optimizar procesos, sino también anticiparnos a las nuevas exigencias del entorno y del mercado”, enfatiza el profesional.

En la práctica, esto se traduce en el desarrollo de soluciones tecnológicas concretas. Si bien muchos de los proyectos que lidera Bioforest son confidenciales por su alto grado de innovación, Mandiola destaca algunas iniciativas que ya muestran resultados:

“Actualmente, estamos desarrollando diversos proyectos alineados con sus focos estratégicos, algunos de los cuales son confidenciales por su carácter innovador.

Entre las iniciativas que podemos destacar se encuentran tecnologías orientadas a reducir el consumo de agua en plantas de celulosa, investigación para aumentar la productividad forestal y así disminuir la presión sobre la superficie forestada y proyectos de captura de carbono para reducir emisiones. Todos estos desarrollos tienen un objetivo transversal: hacer de la industria forestal un sector más eficiente, competitivo y respetuoso con el medio ambiente”, señala Mandiola.

Esta visión se alinea con los compromisos corporativos de ARAUCO, que fue pionera en América Latina al certificarse como empresa carbono neutral. Pero desde Bioforest advierten que la neutralidad es solo un punto de partida. “La descarbonización es uno de los desafíos más relevantes de nuestra industria. En esa línea, tenemos un proyecto para reutilizar CO2 con el objetivo de transformarlo en base para la producción de combustibles verdes. Esto no solo permitiría reducir significativamente el uso de combustibles fósiles en nuestras operaciones, sino que también abre una oportunidad para cerrar el ciclo del carbono de manera eficiente y sustentable”, explica.

La estrategia de innovación de Bioforest no se limita a desarrollos internos. También contempla una activa colaboración con el ecosistema de innovación nacional e internacional. “La innovación abierta es fundamental en nuestra visión de desarrollo. En los últimos meses hemos reforzado nuestra estrategia de colaboración institucional, promoviendo visitas de universidades y centros de investigación, así como incrementando la visibilidad pública de sus actividades. También hemos fortalecido la participación del equipo en eventos universitarios, lo que ha favorecido la vinculación y la generación de invitaciones a participar en iniciativas conjuntas” , comenta Mandiola.

Además, destaca que el equipo ha incrementado su participación en eventos académicos y científicos, fortaleciendo la vinculación con el mundo universitario y fomentando nuevas redes de trabajo colaborativo. “Estamos evaluando la incorporación a distintos HUBs de innovación y biotecnología, y también analizamos lanzar un desafío abierto de innovación dirigido a startups y emprendedores vinculados al rubro forestal y de la celulosa”, agrega.

Esta apertura busca aprovechar el talento disponible en otras instituciones y permitir que nuevas ideas y soluciones se integren rápidamente al desarrollo industrial.

“Creemos que la colaboración es clave para acelerar el desarrollo de soluciones transformadoras para la industria”, enfatiza.

En cuanto al potencial que Chile tiene para desarrollar nuevos productos a partir de la celulosa, Mandiola se muestra optimista. “Chile tiene una industria con capacidades técnicas de primer nivel, lo que abre una gran ventana de oportunidades para el desarrollo de biomateriales y nuevos productos derivados de la celulosa”, afirma.

En Bioforest ya se están generando capacidades científicas y tecnológicas para habilitar estas nuevas aplicaciones, que pueden traducirse en soluciones para sectores tan diversos como la construcción, el embalaje, los textiles o la medicina. Sin embargo, el gerente de Bioforest subraya que el desarrollo de nuevos mercados no depende exclusivamente de grandes empresas como ARAUCO: Desde Bioforest estamos generando conocimiento y capacidades que pueden habilitar nuevas aplicaciones y mercados, pero también reconocemos que muchas de estas oportunidades pueden y deben ser impulsadas por otros como startups y empresas emergentes. Ahí es donde vemos un enorme potencial para articular alianzas, compartir capacidades y construir juntos el futuro de la bioeconomía”, puntualiza Sebastián Mandiola.

p c

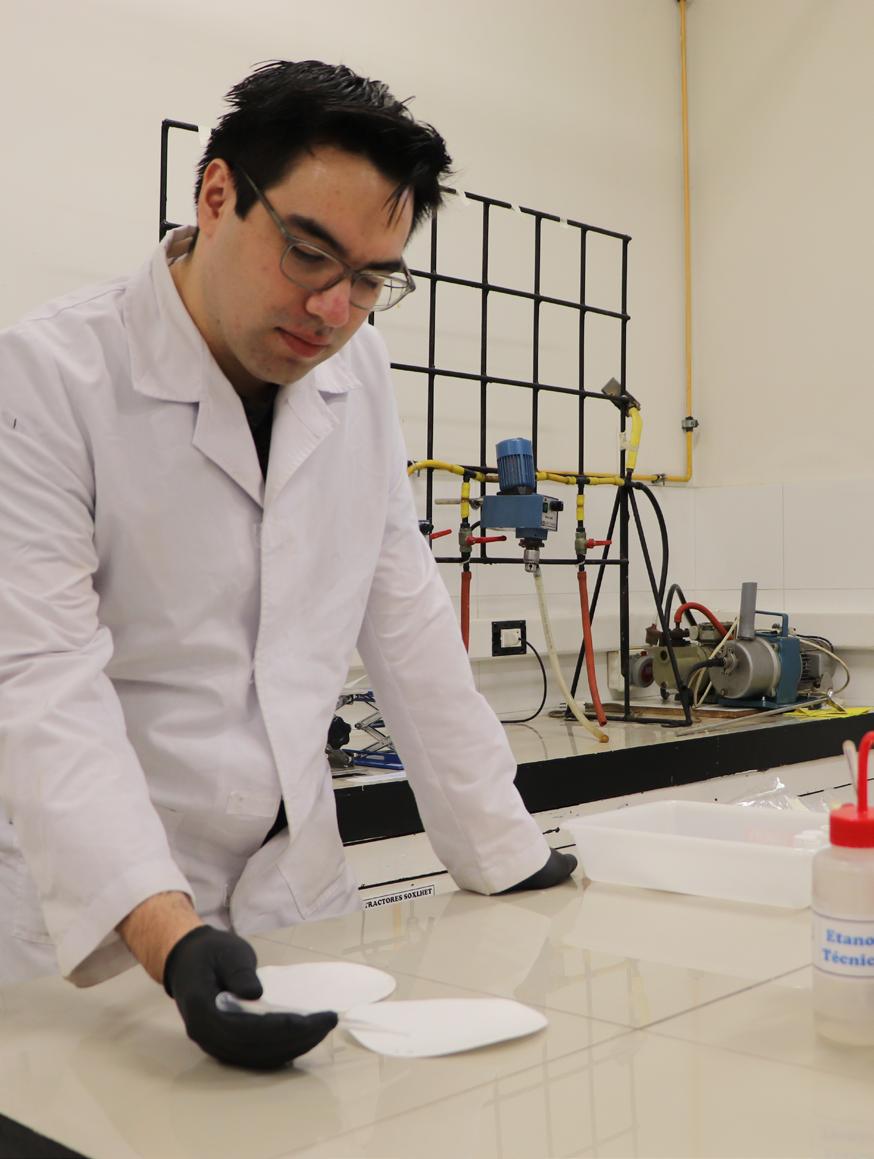

En la búsqueda de innovar en materiales sostenibles y biodegradables, la nanocelulosa se ha convertido en una de las opciones más prometedoras del siglo XXI. Este biopolímero, derivado de la celulosa, posee propiedades únicas que lo convierten en un material de gran interés para diversas industrias. Posee una rigidez mayor que el kevlar, mayor resistencia que el hierro, es transparente y puede ser funcionalizada dependiendo de la aplicación que se le quiera dar. Estas propiedades hacen que pueda ser aplicada en sectores como la construcción, donde materiales más fuertes y ligeros pueden transformar la manera en que se diseñan estructuras, reduciendo el uso de recursos y la huella ambiental.

La nanocelulosa es extraída desde la pared celular de diferentes plantas y, por lo tanto, es biocompatible y biodegradable, lo que la hace ideal para aplicaciones en el sector de la salud. Se ha explorado su uso en la fabricación de hidrogeles, apósitos para heridas, sistemas de liberación controlada de fármacos y en la ingeniería de tejidos. Incluso ha llegado a parches dermocosméticos que son comercializados actualmente, convirtiendo la nanocelulosa en una

alternativa ecológica a los materiales sintéticos utilizados en estos ámbitos.

Rodrigo del Río

Profesor Asociado Facultad de Química y de Farmacia

A PESAR DE SU POTENCIAL,

La nanocelulosa puede ser utilizada como soporte o como membrana para sistemas de conversión y almacenamiento de energía, tales como baterías y supercondensadores, debido a su alta área superficial y la compatibilidad con otros materiales. Además, se está estudiando su aplicación en electrolizadores para la generación de hidrógeno y otros vectores energéticos,siendo así una solución más sostenible y con menor impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de su potencial, existen desafíos que deben superarse antes de una aplicación masiva debido a que su producción presenta obstáculos relacionados con costos, consumo de energía, uso de ácidos, eficiencia y regulaciones de seguridad.

Ésta puede ser aplicada en envases y ser una solución sostenible frente a los plásticos convencionales. Por su capacidad funcional, es una barrera contra el vapor y la grasa, y adicionalmente, puede usarse para producir empaques transparentes, resistentes y biodegradables.

Este biopolímero natural representa un material interesante de estudiar en la transición hacia una economía circular y una sociedad más ecológica. La clave de su escalamiento está en continuar investigando y desarrollando procesos de obtención que sean más verdes, con menor consumo de energía y costos razonables, de manera que se facilite su aplicación en mayor escala y entregando mayor sostenibilidad en las áreas mencionadas.

Laíse Vergara Nörnberg1,*, Celio Pasquini2, Gabriel Valim Cardoso3, Osmarino Pires dos Santos1, Franco Quevedo1, Marco Antônio Muniz Fernandes4, Nathalia Farias Gomes3 y André Luiz Missio3

1 Investigación y Desarrollo, CMPC Celulosa Riograndense, Guaíba, Brasil; laisenornberg@gmail.com (LVN), osmarino. santos@cmpc.com (OPS), franco.quevedo@cmpc.com (FQ)

2 Universidad Estatal de Campinas, Campinas, Brasil; pasquini@unicamp.br

3 Universidad Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil; gabriel.valim.cardoso@gmail.com (GVC). nathalia.univ@gmail.com (NFG), andreluizmissio@gmail.com (ALM)

4 Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil; marco.muniz@ufrgs.br

* Contacto del autor: laisenornberg@gmail.com; Teléfono contacto: +55-53-98466-9641

La especie Corymbia ha sido estudiada en el sector forestal por su resistencia a factores bióticos y abióticos, así como por su alta densidad básica de la madera. Este estudio aplicó espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS) para analizar la calidad de la madera de 34 clones de Corymbia. Se recolectaron muestras de aserrín de forma no destructiva y se analizaron mediante NIRS. A partir de los espectros, se seleccionaron 100 árboles para determinar densidad básica, lignina, extraíbles, holocelulosa y cenizas mediante métodos convencionales. La caracterización NIRS permitió identificar dos clones promisorios para producción de celulosa, por su baja lignina y extractivos y alta densidad, y cuatro clones adecuados para carbón vegetal, por su alta densidad y lignina. La espectroscopía NIRS demostró ser una herramienta eficaz y eficiente para evaluar la calidad de la madera de Corymbia.

Palabras Clave: Evaluación no destructiva; Quimiometría; Calidad de la madera.

1. INTRODUCCIÓN

El género Corymbia se destaca por su alta producción de biomasa, elevada densidad de la madera, rápido crecimiento [1] y resistencia a factores bióticos y abióticos [2], siendo estudiado por su potencial uso en carbón, aserrado y celulosa.

La densidad básica es clave para definir el uso final de la madera, ya que afecta directamente la eficiencia del procesamiento industrial [3] y es altamente heredable, lo que la hace útil en programas de mejoramiento genético [4]. Sin embargo, su medición convencional es costosa y lenta.

La espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS) ofrece una alternativa no destructiva, económica y rápida para evaluar la calidad de la madera [5]. Esta técnica, junto con modelos de regresión multivariada, ha sido aplicada con éxito en la estimación de densidad básica en varias especies [4, 7], aunque la mayoría de los estudios se centran en el género Eucalyptus. Por ello, este estudio tuvo como objetivo desarrollar modelos predictivos para estimar la densidad básica de la madera de Corymbia sp.

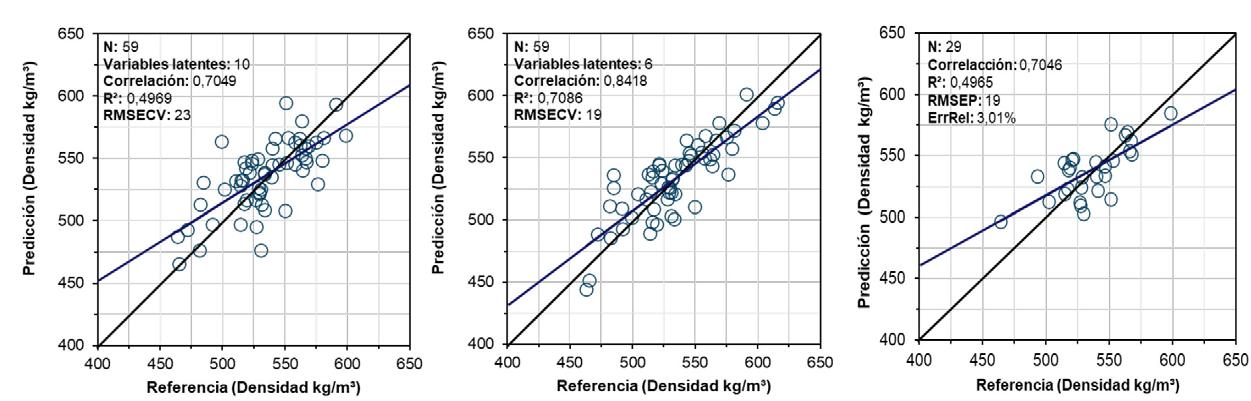

Figura 1: Diagrama de flujo de los procesos aplicados para la calibración del modelo NIRS.

Figura 2: (a) Validación cruzada del modelo sin selección de variables; (b) Validación cruzada del modelo con selección de variables; (c) Validación externa del modelo.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio se utilizaron 32 clones híbridos de Corymbia torelliana x Corymbia citriodora y 2 clones híbridos de C. torelliana x C. maculata, con tres años de edad. Los árboles provienen de tres ensayos clonales ubicados en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil (Tabla 1).

Características

Coordenadas geográficas

Temperatura media anual (ºC)

Precipitación anual (mm)

Humedad relativa media anual (%)

c

Tabla 1: Caracterización de los sitios de plantación.

Para la calibración del modelo NIRS para densidad básica de la madera, se aplicó la metodología mostrada en la Figura 1.

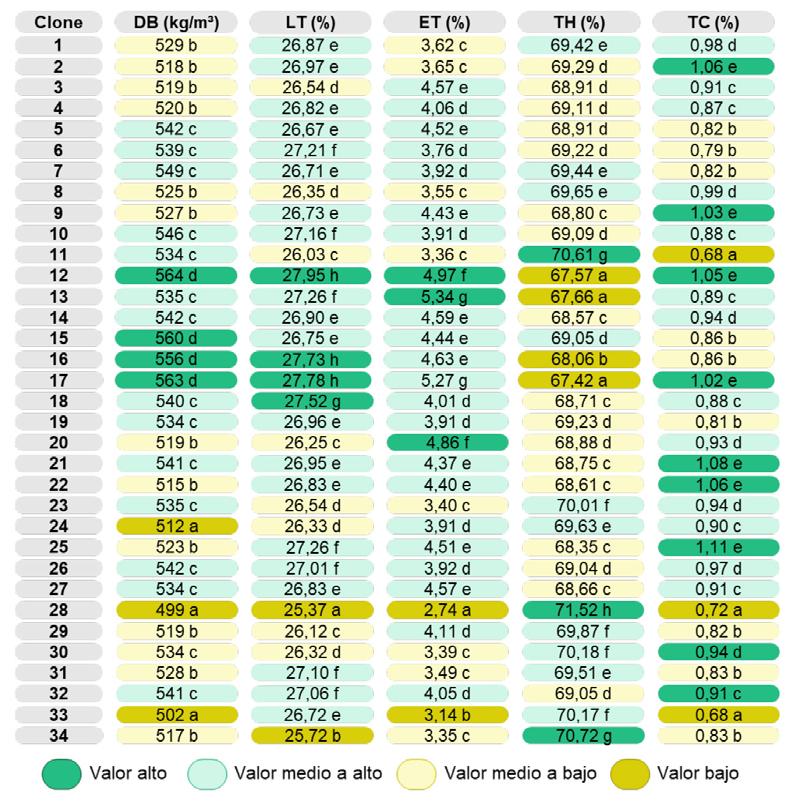

Luego, la densidad básica de la madera fue estimada mediante el modelo NIRS desarrollado en este estudio. Los contenidos de lignina, extraíbles, holocelulosa y cenizas predichos a partir de modelos NIRS previamente desarrollados [8]. Los valores promedio de cada propiedad por material clonal se compararon mediante la prueba de Scott-Knott, con un 95 % de confianza.

De acuerdo con estudios previos de modelos NIRS para densidad básica de la madera de Eucalyptus spp. [4, 6], el modelo original de regresión PLS presentó un desempeño insatisfactorio (Figura 2). Sin embargo, tras la aplicación del algoritmo jack-knife para la selección de variables, se observó una mejora en el desempeño del modelo, que se aproximó a los valores reportados en la literatura. Adicionalmente, la validación externa demostró capacidad para estimar la densidad básica de la madera de Corymbia sp. con un error relativo promedio de 3,01%.

Figura 3: Resultados predichos. Donde: DB – Densidad básica; LT – Lignina total; ET – Extractivos totales; TH –Holocelulosa; TC – Cenizas.

El modelo de densidad básica (DB) desarrollado en el presente estudio junto con los modelos desarrollados en un estudio previo para las características químicas [8], fueron aplicados para predecir las propiedades de todos los árboles. Los valores predichos se agruparon en clases (Figura 3) para facilitar la comparación entre clones. Los clones 12, 15, 16 y 17, con alta densidad, lignina y extractivos, son adecuados para producción de carbón [1,7]. Los clones 28 y 34 muestran potencial para celulosa por su baja lignina y alta holocelulosa [9]. No obstante, los clones 11 y 23 destacan como los más prometedores para el proceso de pulpeo, ya que combinan una densidad básica media a alta con alto contenido de holocelulosa.

4. Conclusiones

La espectroscopía NIR mostró gran potencial para predecir la calidad de la madera en híbridos de Corymbia sp. Los modelos permitieron estimar propiedades de 34 clones, dónde los clones 11 y 23 se destacaron para producción de celulosa por su bajo contenido de lignina y extractivos y densidad media-alta, y los clones 12, 15, 16 y 17 se destacaron para producción de carbón por su alta densidad y lignina.

Conflictos de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

5. Bibliografía

1. Loureiro, B. A.; Vieira, T. A. S.; Costa, L. J.; Silva, A. B.; Assis, M. R.; Trugilho, P. F. Selection of superior clones of Corymbia hybrids

based on wood and charcoal properties. Maderas-Cienc Tecnol, 2019, 21, 619-630.

2. Nahrung, H. F.; Waugh, R.; Lee, D. J.; Lawson, S. A. Susceptibility of Corymbia species and hybrids to arthropod herbivory in Australian subtropical hardwood plantations. South For, 2010, 72,147-152.

3. Boschetti, W. T. N; Vidaurre, G. B.; Silva, J. G. M. Capítulo Cinco. Densidade e sua variação na madeira de eucalipto. In: Qualidade Da Madeira De Eucalipto Provenientes De Plantações Do Brasil. Vidaurre, G. B. et al. EDUFES, Vitória, Brasil, 2020.

4. Arriel, T. G.; Ramalho, F. M. G.; Lima, R. A. B.; Sousa, K. I. R.; Hein, P. R. G.; Trugilho, P. F. Developing near infrared spectroscopic models for predicting density of Eucalyptus wood based on indirect measurement. Cerne, 2019, 25, 294 -300.

5. Wang, Y.; Xiang, J.; Tang, Y.; Chen, W.; Xu, Y. A review of the application of near-infrared spectroscopy (NIRS) in forestry. Appl Spectrosc Rev, 2022, 57, 300-317.

6. Loureiro, B. A.; Arriel, T. G.; Ramalho, F. M. G.; Hein, P. R. G.; Trugilho, P. F. NIR-based models for estimating selected physical and chemical wood properties from fast-growing plantations. iForest, 2022, 15, págs. 372-380

7. Scandinavian pulp, paper and board. Wood chips for pulp production. SCAN-CM 43:95. SCAN. Stockholm, Sweden, 1995.

8. Nörnberg, L. V.; Pasquini, C.; Cardoso, G. V.; Dos Santos, O. P.; Quevedo, F.; Fernandes, M. A. M.; Missio, A. L.; Gomes, N. F.; Moreira, M. L. Application of near-infrared spectroscopy (NIRS) in the chemical characterization of Corymbia hybrid wood. Journal of Wood Chemistry and Technology, 2025, 45(1), 35-42.

9. Fernandes, M. A. M., Nörnberg, L. V., Santos, O. P. dos, Pimentel, N., Quevedo, F. F., Cardoso, G. V., & Moreira, M. L. Wood quality of Corymbia hybrids for kraft pulp production. Ci. Fl., 2025, 35, 1-18. p c

La capacitación se realizó los días 26 y 28 de mayo de 2025, entre 14:30 y 16:30 horas, en modalidad online a través de Microsoft Teams.El curso tuvo por objetivo entregar una visión general del proceso kraft, abordando conceptos fundamentales mediante el análisis de las principales operaciones, con énfasis en los fenómenos físicos y químicos que ocurren durante la transformación de la madera en pulpa.

Estuvo dirigido a ingenieros, supervisores, jefaturas, asesores, proveedores, profesionales de laboratorios y otras áreas vinculadas a la producción de pulpa celulósica.

El relator fue el Dr. Miguel Ángel Pereira, Ingeniero Civil Químico UdeC y Doctor en Recursos Naturales, Universidad de Hamburgo.

p c

La nanocelulosa se ha consolidado como uno de los biomateriales más prometedores en el ámbito de los productos forestales y papeleros. Derivada de la celulosa, su forma nanoestructurada puede clasificarse en tres tipos: Nanofibras (CNF o MFC), nanocristales (CNC) o nanocelulosa bacteriana (BNC).

Su versatilidad abre oportunidades en sectores tan diversos como el papel y los biocompuestos, el packaging sustentable, la cosmética, los recubrimientos industriales y la biomedicina, donde se emplea en apósitos y soportes celulares. Los desarrollos científicos han permitido que este material comience a producirse a nivel industrial y, a nivel mundial, algunos países han destacado por ello.

A nivel internacional, los siguientes centros de investigación han marcado la pauta en el desarrollo de este biomaterial:

• RISE PFI (Noruega), con investigadores como Gary Chinga-Carrasco y Kristin Syverud, se ha especializado en la producción de nanofibras y en aplicaciones en biomateriales y envases. Su trabajo ha estado fuertemente vinculado a la industria forestal nórdica.

• VTT (Finlandia), Innventia/RISE (Suecia) y la Universidad de Maine junto al USDA (Estados Unidos) se han convertido en referentes por sus investigaciones y proyectos piloto de alto impacto.

El trabajo colaborativo en nuestra región se potenció mediante la red Iberoamericana del programa CYTED, Red Nanocelia, donde participan más de 10 países y está coordinada por la Dra. María Vallejos, de la Universidad Nacional de Misiones Argentina y como coordinador nacional para Chile el Dr. Miguel Ángel Pereira (2017–2024), quien organizó workshops y generó espacios de intercambio científico y tecnológico, favoreciendo la vinculación entre grupos chilenos e internacionales. A través de manuales, talleres y publicaciones técnicas, se sentaron bases sólidas para el uso de la nanocelulosa en sectores clave como papel, packaging y biorrefinerías, con énfasis en aditivos de resistencia y guías prácticas de producción.

El desarrollo de la nanocelulosa en nuestro país tuvo sus primeros pasos visibles en el ámbito académico a inicios del 2010. Uno de los antecedentes más relevantes fue la publicación de 2011 en Carbohydrate Polymers titulada “A comparative study of Eucalyptus and Pinus radiata pulp fibres as raw materials for production of cellulose nanofibrils”, donde participaron investigadores chilenos como Pedro G. Toledo del Departamento e Ingeniería Química de la Universidad de Concepción, en colaboración con Gary Chinga-Carrasco y Kristin Syverud de Noruega. Este estudio evaluó la factibilidad de obtener nanofibrillas a partir de pulpas de Eucalyptus y Pinus radiata, estableciendo un punto de partida para la investigación en el país.

Un hito clave se produjo entre 2013 y 2015 con el pro -

yecto CORFO-InnovaChile 13IDL2-18588, titulado “Desarrollo de las bases científicas y tecnológicas para la fabricación y el uso de micro/nanofibrilas de celulosa en papeles de alto desempeño”, liderado por el Dr. Miguel Ángel Pereira del laboratorio de productos Forestales en la Universidad de Concepción, apoyado por la empresa FPC-Papeles. Este proyecto fue fundamental para adaptar procesos de producción de nanofibras a la realidad industrial chilena y sentó las bases para el vínculo efectivo entre academia e industria. Además, impulsó la instalación, en la Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la UdeC, de la única planta piloto de micro y nanofibras

de celulosa en Chile, permitiendo pasar del laboratorio a la escala preindustrial y abrir oportunidades en papelería avanzada, biocompuestos y recubrimientos.

La trayectoria investigadora del Dr. Pereira en este campo se consolidó con diversas publicaciones internacio-

nales, destacando el trabajo conjunto con Marc Delgado-Aguilar de la universidad de Girona, España y colaboradores, enfocado en el refuerzo de papeles industriales mediante nanofibras de celulosa y en el análisis de su impacto en propiedades mecánicas y de proceso. Estos estudios no solo aportaron evidencia científica de alto nivel, sino que también posicionaron a Chile en redes de colaboración global.

Posteriormente, en 2017, el Dr. William Gacitúa y su equipo en el Centro de Biomateriales y Nanotecnología (CBN) de la Universidad del Bío-Bío (UBB) presentaron biotejidos de nanocelulosa obtenidos a partir de eucalipto, con propiedades mecánicas superiores al acero y más livianos, biodegradables y con potencial para aplicaciones en embalajes, filtros y materiales compuestos.

En otras líneas de investigación, la Dra. María Graciela Aguayo, investigadora asociada al Laboratorio de Control de Calidad de Madera Impregnada, perteneciente al Departamento de Ingeniería de Procesos y Bioproductos de la Universidad del Bío-Bío, junto al equipo de trabajo, han desarrollado métodos para obtener nanocristales de celulosa con características específicas, registrando una patente INAPI para el desarrollo de una composición preservante para madera basado en nanopartículas de cobre y nanopartículas de celulosa.

Respecto a sus recientes investigaciones en la materia, señala, “en la Universidad del Bío-Bío estamos trabajando con nanopartículas de celulosa obtenidas a partir de celulosa kraft blanqueada. Estos nanomateriales son posteriormente modificados químicamente para

incorporarlos como aditivos en productos y/o materiales funcionales, con el fin de mejorar sus propiedades físico-químicas. De esta manera, buscamos contribuir al desarrollo de productos más sustentables y generar soluciones innovadoras que puedan llegar al mercado. La idea es contar con preservantes elaborados con compuestos más amigables con el medioambiente, en los que estos aditivos o nanomateriales sustituyan a los compuestos que puedan ser perjudiciales, ofreciendo, al mismo tiempo, un producto más sostenible en el tiempo”.

Así también destaca el trabajo de la Dra. Katherina Fernández (Universidad de Concepción) en aplicaciones

Solución de nanocristales de celulosa funcionalizados para aplicaciones en preservantes para madera.

innovadoras de nanocelulosa en el sector alimentos y agrícola. En este último ámbito, la investigadora lideró un proyecto que tuvo como objeto la creación de un hidrogel biodegradable a base de nanocelulosa, el cual ha sido probado en especies forestales y cultivos hortícolas. Este nuevo producto tiene una doble función: retener agua y liberar nutrientes de manera sostenida, mejorando la productividad agrícola y forestal mientras reduce el impacto ambiental de los hidrogeles tradicionales.

Esta última investigadora se encuentra, además, vinculada a Nanocell & Energy, proyecto Anillo financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID), que reúne a investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Bernardo O'Higgins, en colaboración con la empresa Anturi SpA. Esta iniciativa pionera, liderada por su director, Dr. Rodrigo del Río (UC), se centra en el desarrollo de soluciones energéticas más lim-

pias y sostenibles. Su objetivo es obtener nanocelulosa hidrofóbica en un solo paso, con propiedades controlables para aplicaciones avanzadas como baterías de ion-litio y electrolizadores de hidrógeno y amoníaco, contribuyendo a la descarbonización de la matriz energética.

Asimismo, en la Universidad de Chile, la académica Consuelo Fritz desde hace ya algunos años que trabaja en nanocelulosa aplicada a un amplio rango de usos. “Es un material renovable, biodegradable y con un amplio rango de usos. Está presente en el papel de nuestros cuadernos y es indispensable en la producción de papeles higiénicos y de limpieza”. Así describe la profesora Consuelo Fritz, académica del Departamento de Desarrollo en Productos Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la U. de Chile a la celulosa. Este recurso, además, puede convertirse en nanocelulosa, un tejido que muchos consideran el material del futuro por ser incluso más fuerte y liviano que el acero.

Este material y sus propiedades son objeto de estudio de la profesora Fritz, quien se adjudicó el proyecto Fondecyt Iniciación 2023 “Effect of Cellulose Nanoparticles (CNPs) on adhesive properties in heterogeneous emulsion-based polymer nanocomposites for wood adhesives”. A través de esta iniciativa, la investigadora busca evaluar el uso de las nanopartículas de celulosa para producir adhesivos de base biológica que puedan ser usados en la fabricación de productos de ingeniería en madera. Para esto, se obtendrán nanocristales y nanofibras desde pulpa de celulosa blanqueada. En concreto, la celulosa se trata de un biopolímero que puede ser extraído de un amplio rango de plantas, animales y bacterias. “A través de la nanotecnología, es posible obtener un polímero de menor tamaño, conocido como nanocelulosa o nanopartículas de celulosa, cuyas dimensiones se encuentran en la nanoescala, es decir, es celulosa que presenta dimensiones de 100 nm o menos”, explica la académica de la U. de Chile. (Fuente: www.uchile. cl/noticias 205647/nanocelulosa-el-material-del-futuro-mas-fuerte-y-liviano-que-el-acero).

Por todo lo anterior, la nanocelulosa se perfila como un material clave para una industria forestal y papelera más sostenible y diversificada. Entre sus oportunidades destacan:

Consuelo Fritz, profesora de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de (Chilewww.uchile.cl/noticias).

• Papel y packaging: mejora de resistencia, desarrollo de recubrimientos y biopelículas.

• Química industrial: uso como estabilizante en formulaciones de alto desempeño.

• Cosmética: incorporación en cremas y lociones para mejorar textura y estabilidad.

• Biomedicina: fabricación de hidrogeles y matrices para cicatrización.

El desafío está en escalar la producción, reducir costos y generar cadenas de valor que integren a la industria forestal con sectores como la salud, la cosmética y los materiales avanzados. La industria forestal chilena, con actores de relevancia global como ARAUCO y CMPC, dispone de las materias primas, la experiencia en celulosa y la capacidad de innovación para impulsar el desarrollo de la nanocelulosa en la región.

Integrar este biomaterial a la estrategia de diversificación de productos permitiría agregar valor a la celulosa nacional, abrir nuevos mercados y fortalecer la transición hacia una bioeconomía circular y de bajas emisiones, en línea con los desafíos globales de sostenibilidad. Todos estos avances reflejan un ecosistema en expansión, donde las capacidades de investigación, infraestructura —incluida la planta piloto de nanofibras de celulosa en UDT, única en el país— y la articulación con la industria, permiten vislumbrar un alto potencial de impacto científico, tecnológico y económico en el futuro cercano, situando a la nanocelulosa como un pilar emergente de la bioeconomía chilena.

Los días 8 y 10 de julio se realizó la capacitación “Blanqueo de Pulpa Química Papelera”, en modalidad online a través de Microsoft Teams, con una duración total de 4 horas pedagógicas distribuidas en dos jornadas (14:30 a 16:30 hrs).

El curso estuvo orientado a supervisores, jefaturas ope-

rativas, áreas técnicas, laboratorios y profesionales vinculados a la producción de celulosa, papel y paneles.

La relatoría estuvo a cargo del Dr. Miguel Ángel Pereira, profesor del Departamento de Ingeniería Química e investigador UDT-UdeC.

p c

Carlos Ungaretti* 1, Rafael Bortolan 1

1 Kemira Chemicals, SP, Brasil

Contacto autor: *carlos.ungaretti@kemira.com

RESUMEN

Ante regulaciones más estrictas sobre el uso del agua, la industria de Celulosa y Papel busca soluciones para mitigar impactos. El reúso de agua tratada se presenta como alternativa estratégica frente a la escasez hídrica que afecta a millones de personas. Este artículo aborda definiciones, aplicaciones, beneficios y desafíos del reúso industrial, destacando el papel de Kemira en soluciones que reducen el consumo de agua potable, ahorran energía y promueven la sostenibilidad.

Kemira ofrece una gama de productos y soluciones innovadoras para optimizar todas las etapas del proceso, con el objetivo de reducir el uso de agua fresca, ahorrar energía y mantener altos estándares de calidad y productividad. La calidad del agua es un requisito previo para la producción de papel y celulosa.

PALABRAS CLAVE: Escasez hídrica, reúso de agua, sostenibilidad, reúso industrial, seguridad hídrica, tratamiento de efluentes.

La escasez de agua, agravada por el crecimiento poblacional, urbanización y cambio climático, afecta incluso a países con abundancia hídrica como Brasil, debido a su distribución desigual y mala gestión. El reúso de agua tratada surge como solución estratégica, especialmente en contextos urbanos e industriales. Este artículo analiza su concepto, aplicaciones, beneficios y desafíos, destacando el papel de empresas como Kemira en el desarrollo de tecnologías sostenibles. El reúso, directo o indirecto, permite reducir el consumo de agua potable y optimizar el ciclo hidrológico. Ante el aumento de costos y regulaciones, el reúso se consolida como clave para la seguridad hídrica y eficiencia económica.

Las aplicaciones se clasifican en:

Reúso industrial: en procesos fabriles, torres de enfriamiento, calderas y limpieza de instalaciones;

Reúso agrícola: para riego de cultivos no alimentarios o alimentarios, siempre que haya control sanitario;

Reúso urbano: en lavado de calles, riego de áreas paisajísticas y descarga de sanitarios;

Reúso potable directo e indirecto: mediante tratamientos avanzados, es posible reinsertar el agua en el sistema de abastecimiento.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

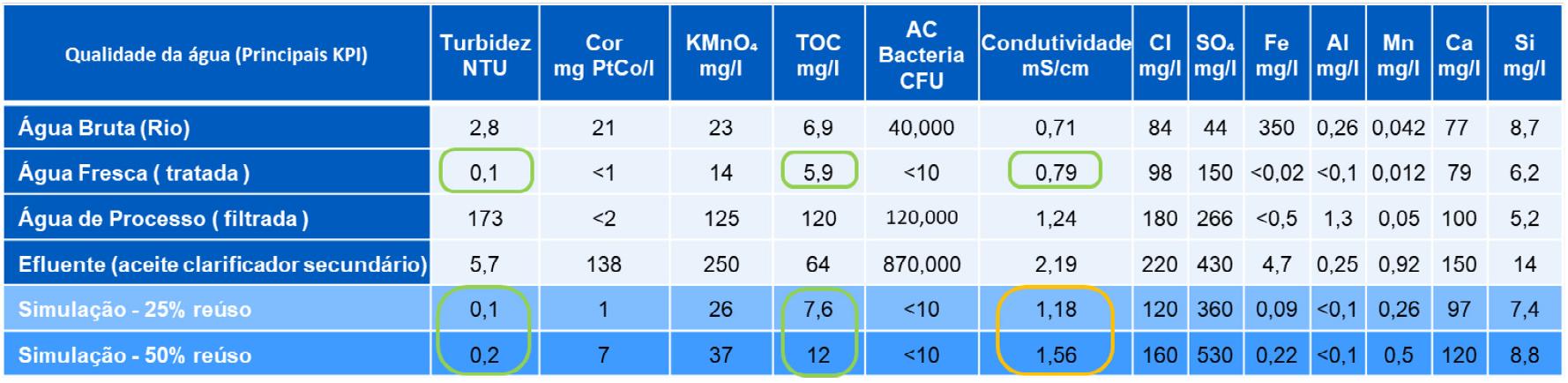

La calidad y la cantidad del agua utilizada como requisito previo para la producción de papel y celulosa.

A continuación, se presentan dos gráficos sobre el consumo de agua en diferentes regiones y diversas aplicaciones:

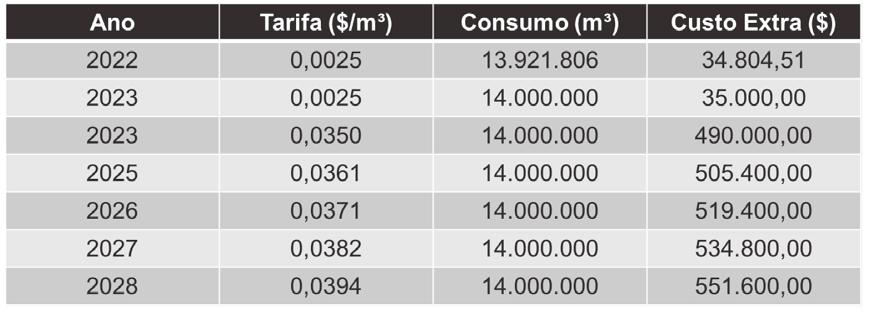

El crecimiento de fábricas de papel y celulosa está elevando el consumo de agua fresca a niveles insostenibles. En respuesta, algunos países adoptan medidas legales para forzar la reducción de captación y fomentar el reúso de efluentes. En Canadá, la legislación prevé un aumento de hasta 15 veces en el costo de captación entre 2022 y 2028.

Para una planta de 500.000 t/año, esto implica un alza de costos de unos US$ 500.000.

El cierre del circuito de efluentes requiere etapas clave para minimizar riesgos y maximizar beneficios. Este proceso enfrenta desafíos como acumulación de sustancias, incrustaciones, pitch/stickies, espuma, corrosión, problemas microbiológicos y mayor uso de químicos, lo que afecta el desempeño de las máquinas

y la calidad del papel, aunque reduce el costo del agua captada.

Al cerrar el circuito de agua, se deben tener en cuenta las siguientes premisas:

• Establecer una base de datos sólida sobre el uso actual de agua y los requisitos mínimos de calidad.

• Analizar el balance de masa de agua y las capacidades para modelos de simulación, incluyendo la capacidad de almacenamiento de agua, celulosa y residuos.

• Desarrollar una lista de objetivos utilizando la relación entre riesgo, beneficios y capital de inversión.

• Implementar el monitoreo en línea de la calidad del agua (fresca y de proceso) con indicadores clave de desempeño (KPI) y control químico del circuito cerrado para alcanzar la calidad óptima del agua.

• Considerar la reutilización del agua efluente dentro del proceso.

• Monitorear todas las etapas del cierre del sistema con medidas proactivas (SST, pH, corrosión, espuma, uso de productos químicos, calidad del papel, resistencia del papel.).

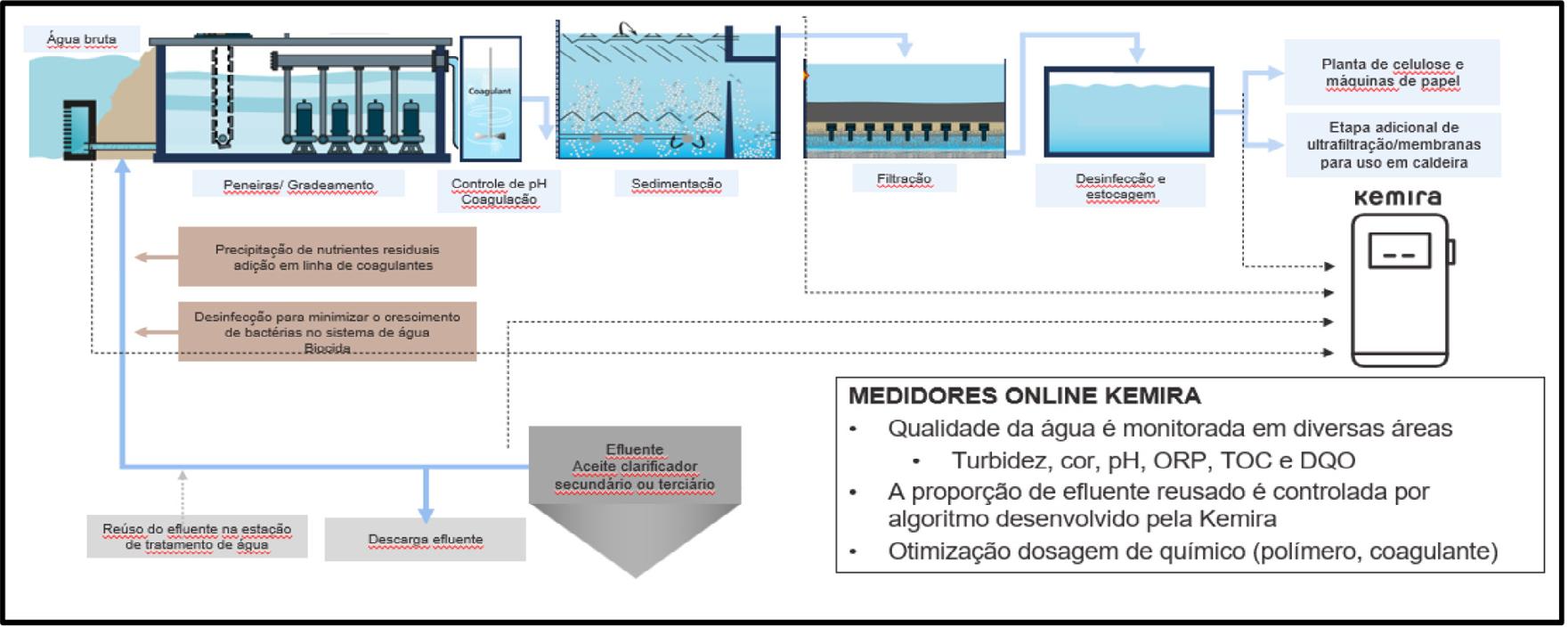

Los desafíos para reutilizar el efluente en el proceso incluyen un monitoreo en línea robusto en todas las etapas del sistema cerrado, con medidas proactivas controladas por algoritmos desarrollados por Kemira, que determinan la tasa de reúso. Los coagulantes inorgánicos y los programas de desinfección de Kemira pueden alcanzar más del 90% de remoción de impurezas, reduciendo la DQO, fósforo, nitrógeno y color.

El reúso industrial permite un amplio aprovechamiento del efluente, con beneficios ambientales, reducción del consumo de agua potable y ventajas socioeconómicas. En el estudio realizado a nivel industrial, el efluente fue pretratado con coagulante y la desinfección se llevó a cabo con 1 ppm de monocloramina.

El efluente pretratado fue luego mezclado en diferentes proporciones con agua fresca antes de las simulaciones de tratamiento de agua. La remoción de sólidos no representó un obstáculo, permitiendo una alta tasa de reúso. En este caso específico, el carbono orgánico total (TOC) y la conductividad son los factores limitantes; el límite de reciclaje de efluentes se encuentra entre el 25 % y el 50 %, según la Tabla 2, y se requieren más simulaciones para validar la acumulación de sales tras el cierre del circuito.

A continuación, se presenta el diagrama simplificado del proceso de reúso de efluentes.

Principales problemas típicos asociados al cierre de circuitos y a la calidad del agua:

1- Acumulación de sustancias perjudiciales

• Deposición e incrustaciones

• Pitch / stickies

• Espuma

• Corrosión

2- Problemas microbiológicos

• Olor / Biofilm

3- Aumento en la dosificación de productos químicos de proceso

• Agentes de retención, encolado, resistencia.

4- Bajo rendimiento de la máquina de papel

5- Problemas en la calidad del producto

De forma resumida, podemos evaluar los pros y los contras del cierre de circuitos y el reúso de efluentes de la siguiente manera:

En Brasil, a pesar de los desafíos culturales y regulatorios, existe un potencial de expansión, como se observa a nivel global.

La escasez hídrica exige prácticas sostenibles en la gestión del agua. El reúso surge como solución técnica y viable, especialmente en la industria, donde empresas como Kemira muestran resultados positivos. Para consolidarlo, es clave invertir en regulación, infraestructura e innovación.

El sector de celulosa y papel enfrenta regulaciones más estrictas, y ya existen soluciones para reducir el uso de agua bruta. La viabilidad depende de planificación, simulaciones y monitoreo en línea. El uso de productos químicos, control avanzado e inteligencia artificial permite anticipar problemas y garantizar el éxito en el tratamiento y reúso de efluentes.

• ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. (2023). Atlas de Abastecimento Urbano de Água. Brasília: ANA.

• FAO – Food and Agriculture Organization. (2020). The State of Food and Agriculture – Water for food. Rome: FAO.

• Kemira. (2024). Soluções Integradas para Tratamento e Reúso Industrial. Disponível em: www.kemira.com.

• SABESP. (2021). Reúso de Água: Guia Técnico para Municípios. São Paulo: SABESP.

• Von Sperling, Marcos. Lodos Ativados. Princípios do tratamento biológico de Águas Residuárias, 2ª Ed. V 4, 1997.

• WWAP – UNESCO World Water Assessment Programme. (2024). United Nations World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace. Paris: UNESCO.

p c

Marco Monsalvez

Ingeniero Civil Industrial

Con más de 30 años en la industria, el profesional ha liderado proyectos en la industria papelera y de generación de energías. Es Ingeniero de Ejecución en Electricidad e Ingeniero Civil Industrial (UBB) y Magíster en Economía Energética (UTFSM). Durante el largo periodo en la Universidad, ya que estudió dos carreras, desarrolló actividades de ayudantías en física y electricidad, manteniéndose ligado a la Universidad. Antes de ingresar al ambiente laboral, realizó prácticas en Enacar, Inchalam, Huachipato y Celulosa ARAUCO: “Conocer distintos procesos fue clave para incorporarme al mundo laboral de forma más fluida”, tema que considera debería masificarse más en los estudiantes de hoy.

Inició su carrera profesional el año 1992 , para después continuar en FPC Papeles. Aquí ha desarrollado su vida profesional, logrando implementar muchos proyectos tanto en el área de procesos como en proyectos de infraestructura. El más relevante, la instalación de la central de cogeneración con biomasa de FPC Papeles, hoy ENESA. El 2010 se traslada a la zona de Temuco para el desarrollo de dos centrales de generación con biomasa en la ciudad de Lautaro. Una con biomasa de origen forestal y agrícola, y el año 2012 a una central 100% de biomasa agrícola. En esta última, el gran desafío es asegurar el abastecimiento de fardos de paja entre los meses de diciembre a abril, para el año de operación. Desde el año 2016, regresa nuevamente a la planta en Coronel, para ser parte del equipo de FPC Tissue SPA en calidad de Gerente de Operaciones. Sobre su interés en integrarse como socio ATCP comenta, “Me integré por una invitación de Alvaro Oñat , con la idea de aportar y participar en seminarios y exposiciones”.

Ingeniero Civil Mécanico

Felipe Miranda p c p c

El profesional cursó sus estudios superiores en la Universidad de La Serena y cuenta con un MBA en Indiana Tech University (EE. UU.). Su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito del mantenimiento predictivo y la industria papelera, donde ha acumulado una valiosa experiencia en compañías de alto nivel.

Inició su trayectoria profesional en AES Gener Guacolda y en Minera Kinross, para luego incorporarse a Essity, empresa en la que permaneció por 13 años ocupando diversos cargos, entre ellos: gerente de operaciones de máquinas papeleras, gerente de proyectos y miembro del equipo de tecnología para plantas en Latinoamérica. Desde julio de 2024, Felipe se desempeña como gerente de Operaciones en Dipisa, compañía dedicada a la industria gráfica y tissue.

Su vínculo con ATCP comenzó en 2018, al participar en una convención donde conoció al actual vicepresidente de la Asociación, Héctor Godoy, quien lo motivó a acercarse y vincularse con nuestra comunidad. Respecto a su decisión de integrarse como socio, Felipe destaca su interés en ampliar conocimientos en el mundo del papel y aportar con su experiencia en avances tecnológicos que impulsen a la industria hacia nuevos desafíos y oportunidades de desarrollo. Confiamos en que su incorporación será un valioso aporte para la Asociación.

Los días 23-24 y 30-31 de julio se realizó la capacitación “Sistema de Tratamiento de Efluentes”, modalidad online , con una duración de 12 horas pedagógicas.

Dirigido a supervisores, jefes de operación, personal técnico y profesionales de áreas como preparación de madera, pulpaje, blanqueo, laboratorios y control de calidad, El curso busca entregar conocimientos sobre fun -

damentos de operación, control de proceso y solución de problemas en Plantas de Tratamiento de Efluentes (PTE).

La relatoría estuvo a cargo de Miguel Salinas, Dr. en Ciencias de la Universidad Austral de Chile y especialista en tratamiento de aguas residuales en la industria de celulosa.

Alexandre Baiero 1, Rogério Cavalheri 2

1 y 2 Clyde Industries Brasil, Mogi Guaçu, SP, Brasil

1. Alexandre Baiero, e-mail: alexandre.baiero@clyde-industries.com, Teléfono contacto: +55 19 999403400

2. Rogério Cavalheri, e-mail: rogerio.cavalheri@clyde-industries.com, Teléfono contacto: +55 19 998370535.

El sistema avanzado de gestión de sopladores es una herramienta que gestiona de manera eficiente las operaciones de limpieza del soplador de hollín y controla la transferencia de calor en la zona de intercambio térmico. A diferencia de los sistemas tradicionales, que dependen de ciclos fijos o de decisiones operativas para iniciar el proceso de limpieza, este sistema convierte la purga en un proceso autónomo en línea, que utiliza datos en tiempo real de la caldera. Elige el momento, el lugar y la intensidad adecuados en función de las condiciones operativas de la caldera, lo que optimiza el rendimiento de la planta y los objetivos operativos. Esto se logra con independencia de los cambios en los factores que afectan a las condiciones de incrustaciones y cenizas de la caldera.

PALABRAS CLAVE: Smart Clean; Sistema Avanzado; Campaña de calderas

1. INTRODUCCIÓN

La gran mayoría de las calderas de recuperación química en funcionamiento cuentan con un sistema de purga de secuencia fija, lo que significa que la limpieza se

realiza en un orden definido y se repite a lo largo de la campaña, independientemente del estado operativo de la caldera. El principal problema de los sistemas de secuencia fija es la falta de información en tiempo real sobre la formación de depósitos, ya que cada decisión puede influir directamente en la campaña. Esto puede provocar pérdidas de producción debido a paradas no programadas, alto consumo de vapor, limpieza excesiva en zonas limpias y problemas de seguridad operativa.

El sistema Smart Clean™ de Clyde Industries gestiona inteligentemente la operación de limpieza, realizándola en el momento, lugar y con la intensidad adecuada para optimizar la eficiencia térmica de la caldera de recuperación y el consumo de vapor del sistema de soplado.

El sistema Smart Clean™ consta de 4 características:

SOPLADO INTELIGENTE: Esta función transformará su sistema de limpieza de calderas en un sistema de control inteligente que utiliza información del proceso de la caldera en tiempo real para gestionar las operaciones de limpieza cuando y donde sea necesario, con la intensidad adecuada. Esto garantiza una limpieza adecuada de los tubos de la caldera, eliminando

Agilidad de Operación: El operador puede definir fácilmente una regla para detener o activar un soplador de hollín si se cumple un criterio específico.

Seguridad: Equipado con una función de seguridad para prevenir accidentes catastróficos relacionados con la limpieza de hollín. Si un soplador de hollín se atasca dentro de la caldera de recuperación, se activa la alarma y la válvula de control se regula automáticamente a un flujo de refrigeración mínimo para evitar el sobrecalentamiento de la lanza y la erosión de los tubos de la caldera.

Mantenimiento Basado en el Estado: Monitorea la condición física de los sopladores de hollín, como por ejemplo: un problema con una boquilla de lanza defectuosa se puede detectar a través de alarmas del sistema, lo que permite programar el mantenimiento según la información de Smart Clean™ antes de que el soplador de hollín falle durante el servicio.

El proceso Smart Clean™ de Clyde Industries es un proceso iterativo de autoaprendizaje basado en los siguientes pasos:

Paso 1: Recopilar toda la información

Los datos del proceso y rendimiento de la caldera se recopilan a partir de información del proceso de la caldera en tiempo real.

Paso 2: Interpretación de la información

Se comprobará la calidad de los datos recibidos antes de utilizarlos para gestionar la operación de limpieza.

Paso 3: Actuación automatizada

Una vez finalizado el proceso, el sistema selecciona y opera el dispositivo de limpieza que tendrá el mayor impacto en la mejora de la transferencia de calor de la caldera.

Paso 4: Medición y evaluación de la respuesta

Después de operar un dispositivo de limpieza, el sistema evalúa el resultado basándose en los datos de limpieza.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

• Punto de ajuste dinámico con opción de configuración estática.

• Capacidad para detectar y gestionar incrustaciones intensas.

• Función de limpieza basada en reglas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Instalación de Smart Clean, materiales y equipos necesarios:

Figura 1: Diagrama de flujo de la línea de vapor con inclusión de estaciones de control de vapor.

Figura 2: Arquitectura de instalación SMART Clean.

Optimizar el funcionamiento del sistema de sopladores de hollín, priorizando dinámicamente los equipos en Optimizar el funcionamiento del sistema de sopladores de hollín, priorizando dinámicamente los equipos en función de la condición de limpieza de cada sección de la caldera (sobrecalentador, evaporador y economizador), identificando la efectividad de cada soplador de hollín en tiempo real obtenido a través del Modelo Termodinámico (TDM), tiempos, diferenciales de presión de gases de combustión e información en tiempo real de micro deformaciones de sensores strain-gauges

Figura 3: Células de carga instaladas en las barras de soporte de los paneles de la caldera.

instalados en los tirantes de la caldera que reflejan la acumulación de depósitos en los paneles del sobrecalentador.

Utilice el control de flujo de vapor en cada sección de la caldera para ajustar el flujo a cada soplador de hollín. El flujo de soplado a cada soplador se ajusta en función de la eficiencia y la mejora de la transferencia de calor durante la inserción y retracción del soplador de hollín.

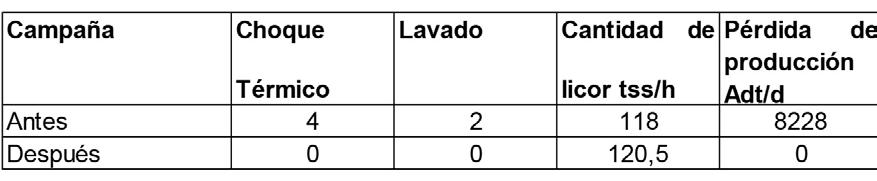

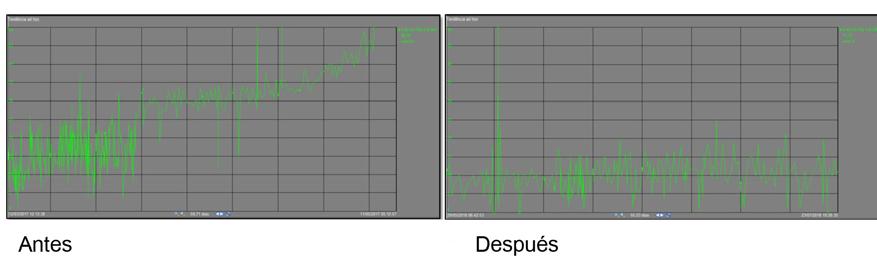

Presentamos los resultados obtenidos con la implementación de SMART Clean para optimizar la campaña de una caldera de recuperación química y eliminar el lavado intermedio. El sistema está en funcionamiento desde 2017 y mantiene todos los parámetros obtenidos durante la implementación.

3.1. Caldera de recuperación de 3000 tss/d ubicada en Brasil

5: Historial de funcionamiento del ventilador IDF antes y después de SMART Clean.

6: Temperatura de los gases a la salida del evaporador antes y después de SMART Clean.

Figura 7: Pérdida de presión en la región del evaporador antes y después de SMART Clean.

Figura 8: Reducción de pérdidas de producción.

Con más de 52 sistemas instalados en todo el mundo, Smart Clean ha demostrado ser una herramienta indispensable para gestionar la limpieza de calderas de recuperación química. Como resultado, la caldera funcionó durante 15 meses sin necesidad de lavado intermedio, lo que permitió al cliente reducir drásticamente las pérdidas de producción.

Además de controlar y gestionar el soplado, el sistema

sistema ayudó al cliente a reducir el consumo de vapor en aproximadamente 5 toneladas/h, así como los costos de mantenimiento, gracias a las medidas preventivas basadas en informes diarios que indicaban el estado de cada soplador de hollín.

1. Thabot, A., Tandra, D.S., and Oehrig, B., “The use of intelligent sootblowing system to deal with various operational issues related to heavy backpass fouling,” Power-Gen Int. Conf., PenWell Publishing, Tulsa, OK, USA, 2010.

2. Tandra, D.S., Manay, A., and Edenfield, J.A., “The use of energy balance around recovery boiler heat exchangers to intelligently manage sootblower operations: A case study,” TAPPI PEERS Conf., TAPPI PRESS, Atlanta, 2010.

3. Tran, H.N., “Fouling of tube surfaces in kraft recovery boilers,” Int. Recovery Boiler Conf., 40th, Finnish Recovery Boiler Committee, Vantaa, Finland, 2004.

4. Clyde Bergemann, “Contoured Fully Expanded (CFE) III nozzle,” Brochure, 2012. p c

Con gran éxito de convocatoria, ATCP Chile organizó esta capacitación en el uso de Python y PI System para analizar datos de procesos, identificar patrones, optimizar operaciones y tomar decisiones basadas en datos.

INDUSTRIALES p c

Dirigido a profesionales de procesos, mantenimiento, calidad y estudiantes, los participantes aprendieron a

manipular información de planta, visualizar resultados y generar valor desde el piso de planta hasta la gerencia.

El curso contó con la presencia de colaboradores de las empresas CMPC, CPP, ABB, Petroquim y Siamec. La relatoría estuvo a cargo de Manuel Benavides, especialista en analítica industrial.

El proyecto liderado por el Dr. Óscar Valerio, académico del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Concepción, busca desarrollar un encolante para papel a partir de aceites residuales y compuestos fermentados de origen vegetal. Una propuesta que apunta hacia la sostenibilidad de la industria papelera.

“El corazón de Vegencol está en transformar un residuo en un insumo de valor”, afirma el Dr. Óscar Valerio al referirse a la tecnología que lidera. El proyecto se basa en una secuencia de reacciones químicas que modifican la estructura del aceite residual para permitir que el producto final se adhiera de forma permanente a la superficie del papel.

Según explica el académico, “el objetivo es que esta adherencia se mantenga incluso tras someter el papel a lavados o a sucesivos ciclos de mojado y secado”, un desafío clave en la formulación de encolantes de buena performance.

MATERIA PRIMA DE ORIGEN RENOVABLE

Aunque los detalles específicos sobre la molécula vegetal fermentada que emplean están bajo confidencialidad por mo -

tivos de patentamiento, el Dr. Valerio comenta que se trata de un compuesto “industrialmente disponible, que se puede obtener desde la fermentación de biomasa vegetal”.

Esto marca una diferencia importante respecto a los encolantes comerciales derivados del petróleo. “En términos cualitativos, la huella ambiental de Vegencol es menor, ya que utilizamos materias primas renovables: aceites residuales de origen vegetal y moléculas generadas a partir de fermentación de biomasa”, señala el investigador.

COMPARACIONES CON ENCOLANTES TRADICIONALES

Una parte relevante del trabajo ha sido comparar Vegencol con productos comerciales actualmente en uso. “Hoy obtenemos resultados comparables en la prueba Cobb, que mide la absorción de agua del papel. Sin embargo, necesitamos aplicar una dosis mayor de nuestro producto para alcanzar ese rendimiento”, indica Valerio.

El equipo de investigación trabaja activamente en optimizar esta dosis sin comprometer el desempeño, con el fin de mejorar la viabilidad técnica y económica de la tecnología.

DURABILIDAD Y BIODEGRADABILIDAD: UNA HIPÓTESIS PROMISORIA

En cuanto a la biodegradabilidad y desempeño ambiental del papel tratado con Vegencol, los investigadores aún no tienen resultados definitivos. “Suponemos que los papeles serán biodegradables, pero debemos demostrarlo experimentalmente”, advierte el profesor.

Aun así, la naturaleza renovable de sus componentes otorga una ventaja desde la perspectiva del ciclo de vida, especialmente frente a actuales alternativas petroquímicas.

Hasta ahora, no se cuenta con un socio industrial formal para validar la tecnología a escala real, pero hay interés. “Algunas papeleras han mostrado interés en los resultados del proyecto. Esperamos que al avanzar en las próximas etapas podamos concretar alianzas con fabricantes de papel y cartón”, comenta Valerio.

Además de su uso como encolante en papel tradicional, Vegencol podría ser clave en el desarrollo de envases sostenibles. “Estamos evaluando su aplicación en reemplazo de envases plásticos, especialmente en alimentos donde se requiere barrera de humedad pero no una alta resistencia mecánica”, explica.

Muchos productos hoy se envasan en polipropileno por su resistencia a la humedad. Sin embargo, los investigadores creen que papeles encolados con Vegencol podrían cumplir esa función, facilitando el reemplazo de ciertos plásticos por soluciones basadas en celulosa.

Vegencol representa un ejemplo claro de cómo la ciencia aplicada puede avanzar hacia soluciones más limpias y sostenibles para la industria. Desde el aprovechamiento de residuos hasta la sustitución de compuestos derivados del petróleo, esta innovación apunta a impactar positivamente tanto en el proceso productivo como en el medio ambiente.

“El desafío ahora es escalar, validar y transferir esta tecnología”, concluye el profesor Valerio, consciente del potencial transformador de Vegencol dentro de una industria que mira con creciente interés las soluciones basadas en recursos renovables. p c

Los días 5 y 6 de agosto, ATCP Chile organizó la capacitación “Gestión de Olores”, con una duración total de 4 horas pedagógicas distribuidas en dos jornadas en modalidad online.La actividad estuvo dirigida a profesionales del sector público y privado vinculados a la industria, como ingenieros ambientales, encargados de calidad, administradores y supervisores ambientales, operadores y otros interesados en la temática.

El objetivo fue entregar contexto normativo, diagnóstico, medidas de control y seguimiento para una adecuada gestión de los problemas de olores en entornos industriales. El relator a cargo fue Miguel Gatica, Ingeniero Ambiental, especialista en modelación atmosférica y Magíster en Gestión Integrada en Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial.

p c

En un encuentro realizado en el Centro de Innovación de la Universidad del Bío-Bío, sede Concepción, organizado por el Laboratorio de Control de Calidad de Madera Impregnada de la misma universidad y en el marco de un proyecto FONDEF ID25 I10258, se reunieron diversos referentes de la academia, la industria y el sector público. El objetivo fue abordar los retos y oportunidades en el uso de la madera impregnada, así como las normativas y soluciones tecnológicas que impulsan la construcción sustentable en Chile.

En la oportunidad, la gerente del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera (CENAMAD) Francisca Lorenzini, destacó la importancia de este tipo de encuentros, “es muy importante apoyar actividades que fomenten la transferencia de conocimiento en el co -

rrecto uso de la madera, en el marco de la normativa chilena vigente, para extender la vida útil en todo su ciclo de vida durante el mayor tiempo posible. Estamos muy contentos de la convocatoria y orgullosos del trabajo que se realiza en el Eje de Bioproductos acá en la Universidad del Bío-Bío”.

Por su parte, la investigadora posdoctoral CENAMAD y de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados UBB, María Graciela Aguayo, añadió,” la intención de esta actividad es ayudar a nuestras empresas locales, tanto constructoras como impregnadoras de madera y también academia, el poder conversar sobre las normativas actuales, nuevos desafíos y cómo esto va a impactar en un futuro”.

p c

Marcia Zambrano

Directora de Carrera - Departamento de Ingeniería Química

Universidad de La Frontera

Desde Temuco, la Universidad de La Frontera impulsa una formación de ingenieras e ingenieros civiles ambientales con una fuerte conexión al territorio, la sostenibilidad y la industria nacional. Su directora de carrera, Dra. Marcia Zambrano, destaca el impacto de las experiencias prácticas en el proceso formativo y la relevancia de fortalecer la relación entre academia e industria como un eje central en el desarrollo profesional de sus estudiantes.

La Dra. Marcia Zambrano es Ingeniera civil industrial titulada en la Universidad de La Frontera y Doctora en Ciencias Forestales por la Universidad de Concepción. Su ingreso al mundo académico estuvo marcado por su paso previo por el sector productivo, particularmente en el rubro forestal, donde adquirió una comprensión profunda de los procesos industriales y de los desafíos medioambientales asociados a la operación de estas actividades.

“Esa experiencia me permitió comprender los desafíos reales que enfrentan los profesionales de la ingeniería de procesos”, comenta, aludiendo a su paso por empresas que hoy siguen siendo referentes del sector forestal en el sur de Chile. Haber vivido la experiencia del trabajo en terreno, con sus complejidades y demandas, le otorgó herramientas que hoy considera fundamentales en su labor como académica.

Su ingreso al Departamento de Ingeniería Química de la UFRO respondió a una convicción profunda: “Luego de trabajar en el sector industrial, particularmente en el ámbito forestal y de la celulosa, reconoció la necesidad de establecer vínculos efectivos entre la formación académica y los desafíos del entorno productivo”, afirma. Desde esa experiencia, propuso un modelo de enseñanza activo, destacando la implementación de las Clínicas de Asistencia Ambiental, una metodología desarrollada junto al Dr. Dante Rodríguez de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de La Araucanía, invención registrada bajo el derecho de autor N°297.453/2018.

La Dra. Zambrano ha promovido activamente diversas iniciativas que fortalecen la vinculación temprana con el entorno y que aportan significativamente a la formación profesional. “A través de prácticas de verano, actividades de titulación y las clínicas de asistencia ambiental, los estudiantes han tenido la oportunidad de aportar al territorio y a la industria”, señala. Estas experiencias han sido particularmente significativas en el sector celulosa. “Numerosos ingenieros e ingenieras civiles ambientales de la UFRO se desempeñan actualmente en esta industria”, enfatiza, lo que confirma el valor de una formación

alineada con las necesidades del entorno productivo

Asumir la Dirección de Carrera ha implicado para la Dra. Zambrano un compromiso profundo con la calidad de la formación profesional. Uno de sus principales objetivos ha sido generar una experiencia educativa significativa para los estudiantes. “Buscamos que nuestros estudiantes se sientan ingenieros e ingenieras desde el primer año, enfrentando problemas reales como protagonistas del aprendizaje”, afirma con convicción.

Esta metodología pone a los estudiantes en el centro del proceso educativo, promoviendo un aprendizaje activo, contextualizado y con sentido. “La confianza de los docentes y de los actores claves, para quienes los estudiantes diseñan propuestas de solución. Potencia no solo el vínculo educativo, sino también habilidades como la persistencia, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico”, sostiene. Además, destaca que este enfoque pedagógico contribuye a formar personas más empáticas y conscientes de su rol como agentes de cambio en la sociedad.

También se ha fomentado una cultura de colaboración y reflexión al interior del cuerpo académico, orientada a repensar continuamente las metodologías de enseñanza. “Hemos trabajado en forma conjunta para crear una comunidad de aprendizaje entre docentes y estudiantes, donde el diálogo, la escucha activa y la innovación educativa son pilares esenciales”, señala la Dra. Zambrano.

Respecto a la relación entre la academia y la industria de la celulosa y el papel en Chile, la Dra. Zambrano destaca que se trata de un vínculo que ha crecido con el tiempo y que se ha transformado en una relación virtuosa para ambas partes. “En Chile, la academia y la industria de celulosa se relacionan a través de diferentes instancias colaborativas que contribuyen tanto a la innovación tecnológica como a la formación profesional”, señala.

A nivel regional y nacional, existen experiencias concretas que han generado valor desde la ingeniería ambiental. Desde la carrera, se han desarrollado diversos proyectos de I+D en alianza con el sector. Entre ellos destaca una investigación publicada en *Agronomy* (2023), donde se exploró la compostaje como alternativa para tratar residuos sólidos de la industria de celulosa kraft, particularmente lodos secundarios y grits. “Los resultados demostraron que es posible transformar estos residuos en compost con propiedades mejoradas para su uso en suelos agrícolas, lo que representa una alternativa sustentable frente al envío a rellenos sanitarios”, explica.

“Estas investigaciones no solo apuntan a la mejora de procesos, sino que también permiten formar profesionales conscientes del impacto ambiental y social de su quehacer”, comenta. En esa línea, resalta la importancia de que la formación profesional considere una visión ética y comprometida con el desarrollo sostenible.

“La interacción universidad-industria permite generar conocimiento aplicado que es útil tanto para la mejora de procesos como para el cumplimiento de estándares ambientales cada vez más exigentes. Es un espacio donde la ingeniería cobra vida y sentido”, añade.

INGENIERÍA PARA TRANSFORMAR EL ENTORNO

La carrera de Ingeniería Civil Ambiental en la UFRO ha puesto un fuerte énfasis en el componente territorial, buscando que la ingeniería esté al servicio del desarrollo sustentable y de las comunidades. “Nuestros estudiantes se forman en una universidad pública, en una región con múltiples desafíos sociales y ambientales. Por eso es tan relevante que su formación se vincule con ese contexto”, afirma la Dra. Zambrano.

Una de las formas de lograrlo ha sido mediante actividades de educación ambiental dirigidas a trabajadores, vecinos y comunidades, en conjunto con la industria. “Estos espacios nos permiten fortalecer la relación entre la universidad, la empresa y la comunidad, generando confianza y soluciones colaborativas”. La formación, en este sentido, se convierte también en una herramienta

de cohesión social y participación activa.

Además, se han implementado proyectos que integran saberes tradicionales, necesidades locales y conocimiento científico, con el objetivo de diseñar soluciones contextualizadas, respetuosas del entorno y culturalmente pertinentes. “La ingeniería no puede desvincularse de las personas. Al contrario, debe estar al servicio de ellas, promoviendo el bienestar, la equidad y la sostenibilidad”, explica.

Para la directora, ese enfoque seguirá siendo central en el desarrollo de la carrera. “La ingeniería no solo debe resolver problemas técnicos, sino también aportar a construir un país más equitativo, sustentable y consciente del entorno”, concluye. Y agrega: “Cuando nuestros egresados y egresadas salen al mundo laboral, queremos que lo hagan con un profundo sentido de propósito, sabiendo que su trabajo tiene el potencial de transformar realidades y aportar significativamente al desarrollo del país y de sus comunidades”.

p c

E ste año, la Asociación Técnica de Celulosa y Papel recibe a nuevos integrantes a su Directorio 2024 - 2026. En esta sección, conoceremos más en detalle su valiosa experiencia profesional y sus expectativas sobre este nuevo desafío que asumen.

Víctor Otárola

Ingeniero Químico ARAUCO

El Ingeniero Químico de la Universidad de Concepción, Víctor Otárola, cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la celulosa. “Comencé a fines de los 80 en el Proyecto EULA de la UdeC, y poco después ingresé a Planta Arauco, justo cuando se iniciaba la construcción de la Línea 2”, recuerda.