CAMBIO CLIMÁTICO

Los reportajes, artículos y demás información contenida en esta publicación se realizaron como parte del Curso de Periodismo Climático promovido por el programa de Desarrollo Rural y Adaptación al Cambio Climático - ADAPTATE de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en Guatemala archivogtcom

CAMBIO CLIMÁTICO: LOS SÍNTOMAS DE UNA CRISIS QUE NO ES SOLO AMBIENTAL

Liliana Villatoro / Eliane Hauri«Cuando menos sentimos (esperamos), llueve y ya casi ya no se marcan exactamente las estaciones, eh?» dice Gloria Núñez, lideresa garífuna de Livingston cuando se le pregunta cómo se manifiestan los cambios en el clima en esa región de Guatemala.

A más de 300 kilómetros de distancia, ante la misma pregunta, Rosalía López Méndez, agricultora de la aldea Tesoro Abajo de Jocotán, Chiquimula dice que las lluvias han variado con el año, pero más que eso, lo que le preocupa es la escasa cosecha que han tenido este año.

Rosalía López Méndez muestra los pocos granos de frijol que hay en una vaina ya cosechada Este año las lluvias y un hongo han disminuido notablemente la cosecha en la aldea Tesoro Abajo en Jocotán, Chiquimula Fotografía: Liliana Villatoro

Una mujer observa el mar durante la celebración del Yurumein en Livingston La cultura garífuna está profundamente vinculada al ecosistema del mar y como otras, se ven afectadas por el cambio climático Fotografía: Liliana Villatoro

«No saqué ni maíz ni frijol», dice Rosalía, mientras señala unas pocas libras de frijol que se asolean sobre un costal en el patio de su casa.

En su comunidad es una preocupación frecuente «Yo hablaba con un muchacho ayer y de diez tareas dice que sacó un quintalito de frijol, entonces, pues sí está afectado todas las comunidades», asegura Rosalía, quien está acostumbrada a cosechar al menos ocho quintales por cada «tarea»

Si no se cosecha frijol en la parcela propia, hay que comprarlo Rosalía lo sabe Cuando tiene una cosecha abundante puede compartir con sus vecinos Ahora que no lo tiene, tendrá que comprarlo en el mercado Así sucede en el Corredor Seco, Alta Verapaz y el altiplano guatemalteco, según la página Fews Net, que indica que tras los impactos climáticos y económicos de los últimos cuatro años, la población deberá enfrentarse a limitaciones para asegurar su alimentación básica

Un tema que no solo es ambiental

Así como lo percibe Gloria en Livingston, o Rosalía en Chiquimula, otras personas en Guatemala ya notan los cambios en el clima y los efectos que está teniendo en su propia vida. La agricultura se ve fuertemente afectada y principalmente la agricultura a pequeña escala según lo señala este artículo de la Universidad de Costa Rica, donde además se señala que entre 2001 y 2014 se incrementó la temperatura y la precipitación. Es decir, hubo más calor y más lluvias.

Héctor Antonio Tuy Yax trabaja en el Programa de Desarrollo rural y Adaptación al Cambio Climático de Cooperación Alemana y tiene larga experiencia en el tema En palabras sencillas, dice que el cambio climático puede explicarse como los cambios que está experimentando el planeta y que se manifiestan en el incremento de temperaturas que inciden en el cambio también de los ecosistemas

Esto, explica Héctor, puede manifestarse a través de sequías o en la pérdida de especies Por otro lado, estos cambios globales también están produciendo exceso de lluvias, pues al haberse intervenido los ecosistemas y generarse la pérdida de suelo que en muchas ocasiones es suelo fértil, esto también ocasiona la pérdida de oportunidad para seguir cultivando y obtener alimentos

La falta de preparación para responder a estos fenómenos, hace que la vulnerabilidad de la población aumente Pero también cuentan otros factores, como las desigualdades estructurales y las relaciones de poder Según este artículo, la manera en que estos factores se configuran, permiten el acceso a recursos y capacidades que podrían mejorar la manera de enfrentar los impactos del cambio climático

Rosalía López nota los cambios en el clima a través de los años, principalmente en el impacto que tiene para sus cosechas Fotografía: Liliana Villatoro

Una taza embarrada yace en el suelo, el jueves 12 de noviembre, en la casa de Manuel Choc Chub, el día en que la familia regresó a su hogar, después del paso de la tormenta Eta / Simone Dalmasso (Fotografía publicada en Plaza Pública y usada bajo licencia Creative Commons)

Salud, seguridad alimentaria y cambio climático

En noviembre de 2020 los huracanes Eta y Iota golpearon Guatemala con fuerza, causando la muerte directa de 60 personas y causando la desaparición de otras 100 personas según este reporte de France 24 Según la Organización Panamericana de la Salud, 6 5 millones de personas fueron afectadas directamente por estos dos eventos en Centroamérica

Los huracanes no solo afectaron rotundamente los medios de vida de las personas, también redujeron el acceso a vías de comunicación y a agua entubada y potable, necesarias para afrontar en aquel momento la pandemia de Covid-19, pero también para la higiene diaria y la prevención de otras enfermedades

Ante estos peligros naturales, la falta de capacidad de respuesta aumenta la vulnerabilidad de la población, que no solo está expuesta a estos fenómenos sino que también enfrenta diariamente cambios que inciden en su vida.

El impacto del cambio climático en temas como la sequía provoca que la productividad agrícola disminuya y esto afecta directamente los medios de vida de las comunidades y pone en riesgo, por ejemplo, su seguridad alimentaria. alimentaria.

Por eso, enfatiza Héctor, es importante reconocer que el cambio climático no es solo un tema ambiental sino que afecta varios ámbitos de la vida, como la salud, la pérdida de biodiversidad, la seguridad alimentaria y otros.

«Es importante ver cuál es el problema principal, dónde impacta, cuáles son los síntomas, o lo visible que nos están mostrando esos cambios globales», comenta Héctor y agrega «la gente se está moviendo, se está desplazando en nuestro territorio porque están cambiando los medios de vida, es decir el territorio ya no puede soportar la vida y es necesario para sustentarlo».

Este es un diagrama de ciclo causal, publicado por PNAS En el documento: Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios, se explica así: «una línea continua representa una polaridad positiva (por ejemplo, una retroalimentación amplificadora; no necesariamente positiva en un sentido normativo) y una línea punteada denota una polaridad negativa (que significa una retroalimentación amortiguadora)» (Texto traducido por Bard) ,

Este estudio, realizado por UNU-EHS y CARE International encontró que los cambios en los patrones de precipitaciones tienen un impacto negativo directo en la seguridad alimentaria y de sustento local, poniendo a los hogares en riesgo de quedar atrapados en un lugar cada vez más vulnerable al cambio climático

Por su parte, la evaluación en seguridad alimentaria para Guatemala, realizada por el Programa Mundial de Alimentos indica que el 26% de los hogares guatemaltecos se encuentra ante inseguridad alimentaria moderada o severa Es decir, alrededor de 4 3 millones de guatemaltecos

Este mismo informe señala que los desastres climáticos, especialmente las sequías e inundaciones, afectan directamente la situación de inseguridad alimenticia de las y los guatemaltecos, ya que más de la mitad de los hogares afectados por algún desastre en el último año, se encuentran en inseguridad alimentaria

Redes de maiz secándose al sol en el pasillo de una casa en Jocotán Según un informe del Programa Mundial de Alimentos, el 26% de los hogares guatemaltecos enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa y el índice es mayor en los hogares que han enfrentado eventos climáticos extremos

Fotografía: Liliana Villatoro

Desplazamientos humanos

Los eventos climáticos extremos, como los huracanes, provocan decisiones aceleradas en cuanto al lugar de residencia pues impactan rápida y definitivamente al territorio Sin embargo, hay otros factores vinculados a la vida diaria que también inciden en la decisión de migrar

La migración está relacionada a los medios de vida de las comunidades, según este estudio, que identifica que las consecuencias de los eventos climáticos extremos perturba las condiciones de los territorios, pero también indica que los cambios en las condiciones socioeconómicas de las personas, así como la seguridad alimentaria de las comunidades también influye en las decisiones de migración.

Cambios en los ecosistemas provocan cambios en la biodiversidad

Sayda Gabriela Troches tiene 17 años y lo percibe también Esta adolescente migró desde la aldea San Juan a Livingston para estudiar Su madre es pescadora y Sayda nota que en su comunidad hay cambios como que la pesca es menor, que antes se conseguían entre diez y veinte libras de pescado en una jornada y que ahora con suerte se consiguen tres o cuatro

La productividad se ve alterada por los cambios en los ecosistemas La pesca no es la excepción Al ser alterada esa dinámica en el océano, cambia la distribución de especies y las redes alimentarias. Así lo señala este artículo sobre el impacto del cambio climático en la pesca y acuicultura en América Latina. Sayda lo nota en aquello que resulta más evidente: se logra menos pesca.

La biodiversidad son las distintas y variadas formas de vida que existen en todos los ecosistemas. «Los ecosistemas son los sistemas donde interactuamos los humanos con los seres vivos, plantas y animales y también seres que en apariencias no se mueven», explica Héctor y agrega que «el planeta está experimentando cambios que se manifiestan en el incremento de temperaturas que inciden en el cambio también de los ecosistemas».

Los cambios de temperatura afectan a todos los seres que conviven en esos ecosistemas. Según las Naciones Unidas, la actividad humana ya ha alterado

más del 70% de toda la superficie sin hielo y el cambio climático ha transformado ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce en todo el mundo, con la pérdida de especies locales, aumento de enfermedades y mortalidad de plantas y animales

El documento Perspectiva Climática Cuatrimestral, publicado por el Insivumeh en su sitio web, explica que «desde el mes de marzo 2023 las temperaturas del mar en el Atlántico Tropical Norte (ATN) y el Caribe han alcanzado niveles extraordinarios nunca antes vistos en los registros históricos, incluso varios meses han superado los récords de años anteriores.

«En el mar Caribe, octubre fue el mes que mostró el mayor calentamiento relativo de la TSM y posiblemente haya sido la causa de que la mayoría de los países hayan reportado condiciones más lluviosas que las normales. Para los próximos meses, ambas cuencas mantendrán temperaturas de mar más altas que las normales de la época.

Los cambios de temperatura afectan a los ecosistemas y a las especies que en ellos se relacionan Esto, para los humanos puede ser visible en fenómenos que les afectan inmediatamente como la disminución de la pesca. Fotografía: Liliana Villatoro

Los cambios de temperatura afectan a los ecosistemas y a las especies que en ellos se relacionan Esto, para los humanos puede ser visible en fenómenos que les afectan inmediatamente como la disminución de la pesca. Fotografía: Liliana Villatoro

Las condiciones térmicas en ambas cuencas oceánicas son altamente determinantes -como ENOS- en la variabilidad climática de América Central» Y no solo ocurre el aumento de temperatura, también hay mayor acidificación en los océanos y esto afecta por ejemplo a los arrecifes de coral, haciéndolos más vulnerables

Esta acidificación de los océanos es uno de los síntomas del cambio climático y como cita este reporte sobre Océanos y ecosistemas marinocosteros, «los ecosistemas de gran importancia, como el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), pueden estar en riesgo».

Información y acciones para adaptarse

Héctor considera que es necesario mejorar las capacidades del país para dar seguimiento con mayor rigor al tema del cambio climático Esto implica el fortalecimiento de espacios institucionales que puedan manejar la información pero también trasladarla en forma eficaz hacia la ciudadanía

En Guatemala existen 19 Mesas Agroclimáticas, que cubren el 100% del territorio geográfico. En estos espacios de diálogo participan actores locales del sector público y privado y se busca comprender el comportamiento del clima en cada región y generar recomendaciones al respecto. Esta información en teoría debe llegar a los productores a través de los Boletines Agroclimáticos Locales.

Pero estos boletines son escritos y tienen un alcance limitado. Según el Censo 2018, alrededor de 2.3 millones de personas en Guatemala no saben leer y escribir (18.5% de la población).

Para Héctor es necesario que la información llegue principalmente a los pequeños productores a través de medios que les sean más accesibles como la radio, televisión y medios alternativos. Considera que es necesario aprender también de las experiencias de países vecinos.

«El objetivo es poder adaptar el sistema, adaptar desde lo local. Hace falta capacidad nacional y también desarrollo tecnológico, investigación y desarrollo. Pensar en sistemas de alerta temprana multipropósito creo que es un desafío inmediato, impostergable para el país».

Según Héctor, parte de las estrategias para mejorar la adaptación de las comunidades es también reconocer las prácticas comunitarias y ancestrales de adaptación

«Hay comunidades, por ejemplo, que ya identifican especies de maíz o frijol resistentes a la sequías o las inundaciones Eso es a través de la experimentación y de la observación», anota Héctor

Estas prácticas de adaptación al cambio climático basadas en conocimiento ecológico local, sumadas a una gestión más comprometida que acerque la información a las y los ciudadanos que viven en zonas vulnerables y acciones más definitivas como la creación de infraestructura resiliente podrían mejorar la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático

Según la ONU, la actividad humana ha alterado ya el 70% de la superficie sin hielo y el cambio climático ha transformado ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce en todo el mundo, con la pérdida de especies locales, aumento de enfermedades y mortalidad de plantas y animales

PLANTAS MEDICINALES: ESPIRITUALIDAD Y CONSERVACIÓN EN TERRITORIO GARÍFUNA

Juan Carlos Sánchez Álvarez es mensajero de los ancestros y un músico reconocido de Paranda. Aprendió de su abuela a entender la naturaleza como parte de sí mismo y de su abuelo, el uso de las plantas medicinales. Vive en Livingston, Izabal, en un espacio donde conserva especies medicinales y convive con la naturaleza de acuerdo a la cosmovisión garífuna.

Por: Liliana Villatoro y Eliane Hauri

Juan Carlos Sánchez Álvarez vive en una pequeña montaña cuyo camino empieza en el Barrio Nevagó, en Livingston, Izabal. En la falda de esa montaña la vegetación forma una especie de cueva, las hojas verdes dibujan una figura cóncava que apenas deja entrar el sol y percibir los troncos que las sostienen. Juan Carlos Sánchez dice que esa parte siempre la mantiene así. Chapea un poco nada más. En su pequeña montaña, dice Juan Carlos, las serpientes también tienen su albergue.

«Yo sé que da miedo, pero ahí son bienvenidas porque en otros lugares está cortado, no hay donde tener su sombra. Las iguanas, dos tres iguanas, están ahí siempre, (también) las lagartijas y ahí se acobijan los animales conmigo, en ese pequeño espacio, como muestra de que la naturaleza también merece ser respetada como uno mismo», dice Juan Carlos en las afueras del Centro Cultural Garífuna, en Livingston. Es noviembre de 2023 y dos días después nos enseñará su casa, ese pequeño espacio que ha construido en adobe con sus propias manos y que está rodeado de vegetación del que dice le gustaría hacer un santuario.

El terreno que rodea la casa de Juan Carlos, parece una pequeña jungla a la que antecede un riachuelo que corre tímidamente en medio del monte. No es época de lluvia y la corriente es débil. En algún momento los vecinos quisieron reencauzar el caudal. Juan Carlos dice que se opuso, pues, aunque se reducirían los costos para hacer un puente, no quiere hacerle daño a la naturaleza. «Por ahorita aquí se puede vivir en lo natural», dice Juan Carlos y piensa que mover el río no es imprescindible pues manteniéndose en su lugar solo torna más lodoso el camino y son pocas las personas que transitan por ahí.

El agua es escasa en verano y el hogar de Juan Carlos no cuenta con agua entubada como el 23.5% de de los hogares de Livingston según el portal Guate en Datos. Antes, cuenta Juan Carlos, que se veían vecinos pescar en las pequeñas pozas que había en el trayecto. Ahora no se pesca más. Juan Carlos usa agua de río solo a veces. En invierno, recolecta el agua de lluvia que cae desde el techo de su casa, directo a un tonel. En verano ya no es suficiente y debe recoger agua del río que luego clora y deja reposar por un día. Para beber compra agua purificada

Juan Carlos Sánchez Álvarez es garífuna,mensajero de los ancestros y músico internacional. Preserva plantas medicinales en Livingston, Izabal. Fotografía: Liliana Villatoro

«Es algo muy alarmante el agua pues, los riachuelos, por ejemplo, en tiempos de verano (era) cuando las personas se van a lavar a los ríos. Igualmente, a tomarse un baño. Ahora no, porque ya todo está contaminado»

«Para lavar mi ropa, lo llevo ahí arriba o lo lavo aquí (en el río). Ahora si saco agua, tengo que esperar que esté lloviendo. Como ahora, yo puedo sacar agua, echarle cloro y usarlo tal vez el siguiente día, ya con suficiente cloro para matar todo ese germen que vienen de jabón y las heces de la gente»

Juan Carlos tiene 57 años y recuerda que cuando era niño, en temporada de verano, no se hacían tantas colas para sacar agua de un pozo artesanal. Dice que ahora hay pocos, se han ido secando. Y no son los únicos cambios que nota.

«Hay unos insectos que se podían escuchar en algunas temporadas, que anunciaban un cambio en el clima y que ya no se escuchan. Hay uno que le llamamos Diru. No sé cómo se llama en español, pero es un pequeño insecto que hace mucho ruido en la montaña y muestra que ya viene el sol más fuerte. (Ahora) casi no lo escuchamos».

Juan Carlos nota cambios también en las Chaguali, unas hormigas grandes que caminan en línea cuando empiezan las lluvias.

«Ahora es muy raro verlo, es la muestra de que el cambio ya existe, ya no son marcados los tiempos de lluvia, los tiempos de sol. Es algo que da a entender que algo anda mal, árboles talados, ríos que se están utilizando como drenaje o como depósito de desechos y pescados que ya no vemos en los riachuelos, todo eso es señal de que hay un cambio en el medio ambiente».

Y es que para Juan Carlos relacionarse con la naturaleza no es algo ajeno. Lo aprendió de su abuela, para quien no era simple el hecho de labrar o preparar la tierra: «mi abuela, que era la que dirigía el evento, con sus hermanos y hermanas para sembrar, (para) ellos la naturaleza eran ellos mismos»

«La abuela, aunque no sabía leer ni escribir, conocía esas cosas entonces, ir a sembrar arroz, maíz, yuca, sembrar malanga y pues tubérculos Para la abuela era estar siendo parte de la naturaleza y por ende tenía que cuidar no solamente lo que tenía sembrado en su parcela, sino cuidar también donde ella vive y que todo esté bien. O sea, para que la naturaleza también estuviera contenta con ella. Eso fue lo que yo (aprendí)».

Pero Juan Carlos tuvo también otro acercamiento a la naturaleza a través de las plantas medicinales. Su abuelo le enseñó a conocerlas y a usarlas para ayudar a sanar a otros Y en su pequeño espacio, como él le llama, las conserva

Un estudio de etnociencia titulado Estudio etnobotánico de plantas medicinales e importancia de conservar las especies silvestres del cantón Chilla, Ecuador, apunta que las plantas silvestres juegan un rol importante por ser resilientes al cambio climático. El estudio afirma, además, que las plantas medicinales son resilientes al cambio climático en menor medida si son asociadas a otros cultivos agrícolas

Las plantas medicinales de Juan Carlos Sánchez no se encuentran en un huerto cultivado, sino que son parte integrante de un bosque Son plantas silvestres

En el estudio citado, se expone que se ha buscado identificar el uso medicinal de las plantas silvestres para indagar en los conocimientos ancestrales de acuerdo con su origen. Efectivamente, el estudio vislumbra las respuestas con un enfoque para la conservación de la diversidad genética y la protección de los ecosistemas

Saberes como el que Juan Carlos heredó, constituyen según la Unesco, el núcleo central de la cultura e identidad de una comunidad. Y según esta misma institución, a pesar de la importancia que revisten, el cambio climático puede poner en peligro la herboristería «a medida que las materias primas y las especies vegetales van desapareciendo» y también por la adopción, obligada o no, de nuevos modelos económicos y sociales.

La investigadora Carolina Isaza, de la Universidad de la Nueva Granada, Colombia apunta que el estudio etnobotánico informa de los cambios climáticos «La hace una cajita de herramientas para abordar el estudio del conocimiento sobre fenómenos naturales».

En la cosmovisión garífuna, las plantas medicinales pueden usarse también para preparar baños. Fotografía: Liliana Villatoro

Un detalle del río que corre por el terreno de Juan Carlos Sánchez, del que no se ha permitido el reencauce para mantener su naturaleza El caudal ha ido disminuyendo con el tiempo Fotografía:

Liliana Villatoro

Las plantas medicinales son resilientes al cambio climático en menor medida si son asociadas a otros cultivos agrícolas. Las plantas medicinales de Juan Carlos Sánchez no se encuentran en un huerto cultivado, sino que son parte integrante de un bosque. Son plantas silvestres. Fotografía: Liliana Villatoro

Diez años duró la preparación teórica y práctica de Juan Carlos respecto a las plantas medicinales, de la mano de su abuelo en Livingston, Izabal. Fotografía: Liliana Villatoro

Isaza define la etnobotánica como la «disciplina que estudia las relaciones de los humanos con las plantas desde un contexto cultural. Por ejemplo, ciertas plantas pueden influir en la construcción de una cosmogonía de una forma de ver la vida de cada pueblo, pero no sólo eso, sino también puede ir hasta el uso utilitario y cotidiano que le damos las plantas en nuestra sociedad» y precisa que la etnobotánica se debe de estudiar desde una perspectiva del respeto y del reconocimiento que tienen los pueblos guardianes de plantas y de sus saberes.

Se trata de estudiar cómo a partir de diferentes sistemas de conocimiento, grupos humanos arman, predicen y entienden el clima en lugares donde viven. Estos pueblos cuentan además, con un conocimiento profundo del clima y desarrollan conocimientos, creencias y prácticas que les permiten adaptarse a condiciones climáticas específicas. Son percepciones locales del clima, estrategias de supervivencia y otras formas de adaptación cultural.

Según la científica, se entiende las respuestas al cambio climático partiendo desde la percepción que los pueblos tienen del clima y desde esa construcción que los pueblos comparten.

Juan Carlos se apoya en un bastón tallado en madera, durante el recorrido por su espacio Fotografía: Liliana Villatoro

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 expone que: «a menudo la protección del entorno natural está estrechamente vinculada con la salvaguardia de la cosmología de una comunidad y de otros elementos de su patrimonio cultural inmaterial».

Y esto se observa en los saberes que resguarda Juan Carlos, que tienen también una conexión espiritual.

«Esto gracias a los ancestros, que son los que deciden a quien darle ese apoyo espiritual para que, por medio de las plantas, haya una curación. Entonces se me elige como mensajero de los ancestros en el año 1989. En todo este lugar había solo una persona que conocía las medicinas tradicionales para baños y, antes de fallecer, los ancestros dijeron que tenía que enseñarme para que quedara en su lugar. Entonces por eso aprendí un poquito de esa tradición. Yo ahora puedo ayudar a las personas con insomnio, incluso si se han trastornado, con plantas y, en unos días, pues con el poder de Dios y los ancestros, se curan. Si no duerme o le duele el cuerpo, cocino la medicina o la machaco con mis manos, se bañan y se curan»

Juan Carlos resguarda los saberes de sus ancestros garífunas, el conocimiento de las variedades de plantas y sus propiedades para sanar a través de baños Sabe ubicar las variedades de plantas, según sus propiedades, en la montaña y preserva algunas en su propio espacio Y es que los pueblos originarios, como en este caso el pueblo garífuna, han sabido guardar su entorno, según el informe de la FAO Los Pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques, citado en este artículo de Mongabay.

Según ese estudio, los territorios indígenas y tribales de América Latina contienen alrededor de un tercio de los bosques del continente, lo que equivale al 14% del carbono almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo Por eso es que la labor de Juan Carlos resguarda de manera multidimensional, no solo parte de la cosmovisión garífuna sino también parte de la biodiversidad del territorio

«Yo respeto mucho todo lo que tiene que ver con plantas, árboles, agua, animales y vivo en un área donde yo, cortar un arbolito, es difícil», asegura Juan Carlos. Y se refiere a la dificultad en cuanto que no es una decisión que tomaría a la ligera, porque incluso el cuidado y respeto se aplica al recolectar las especies medicinales.

«Cuando se busca medicina hay que tratar de usar (lo necesario) y no hacer un mayor daño y siempre si vas a cortar algo, tienes que ver dónde cortar, qué partes»

Juan Carlos explica que si, por ejemplo, necesita un poco de corteza del árbol de Madre Cacao, cuyas hojas sirven para afecciones de la piel, debe antes observar dónde pega el sol más fuerte. Eso le permite elegir el lugar donde el árbol recibirá menos daño al quedarse sin el trozo de corteza. Algo opuesto a la dinámica de mercado donde el consumo no se detiene ante estas consideraciones.

«Tengo que buscar el lugar donde no le pega, pues el sol pega en la tarde por allá», dice Juan Carlos y señala entonces que el lugar correcto para tomar la corteza es el opuesto. «Y hay que hablar con él», dice, refiriéndose al árbol, y agrega: «y si puedes pagarle, le pagas».

Juan Carlos se apoya en un bastón que tiene tallado un rostro, mientras camina por el que llama su espacio. Dice que es su propio bastón, guarda también los de sus ancestros. Camina y mientras tanto habla como preguntándole a las plantas dónde están. Nos muestra la diferencia de olores y sabores entre especies secas y frescas. Señala algunas variedades que sirven para tratar la tristeza, otras que ayudan para el insomnio. Recuerda que, durante la pandemia, el pueblo garífuna usó plantas medicinales para afrontar el Covid-19. Él mismo lo hizo.

De la misma manera, en Honduras, el pueblo garífuna se apoyó en estos conocimientos durante la pandemia, tal y como cita este artículo de la revista Pikara Magazine, gracias a la herencia de un «enorme bagaje etnobotánico y a su experiencia organizativa». Y es que la forma de vida, tal y como recuerda ese mismo texto, propone otra cosmovisión: «nuestra forma de vida y organización está basada en la protección de todos los seres, en la soberanía alimentaria sin poner en riesgo el equilibrio y derechos de la naturaleza, y en el reconocimiento de los saberes ancestrales». Y son estas experiencias, individuales y colectivas, como la de Juan Carlos Sánchez Álvarez en territorio garífuna, las que permiten una alternativa de salvaguarda, que tiene relación con la identidad, la cosmovisión y cultura, pero también con el acceso y conservación de la tierra.

Juan Carlos Sánchez en las afueras del Centro Cultural Garífuna, en Livington, Izabal. Noviembre de 2023 Fotografía: Liliana Villatoro

Semillasnativas:unaestrategia ancestralfrentealcambioclimáticoen Guatemala

Por: Eliane Hauri y Liliana Villatoro

*Este artículo se realizó en el programa introductorio de formación para periodistas climáticos del Programa ADAPTATE, de Cooperación Alemana

Es un día soleado a finales de noviembre de 2023 en San Juan Argueta, en la parte alta del departamento de Sololá, Guatemala En el centro de un jardín está colocado un toldo, así como un arco decorado con flores amarillas Los hermanos del grupo de marimba maya Kamel de Xesampual tocan Detrás se lee en una pancarta: «¿Cómo accionar ante los efectos del cambio climático desde nuestras comunidades en colectivo?»

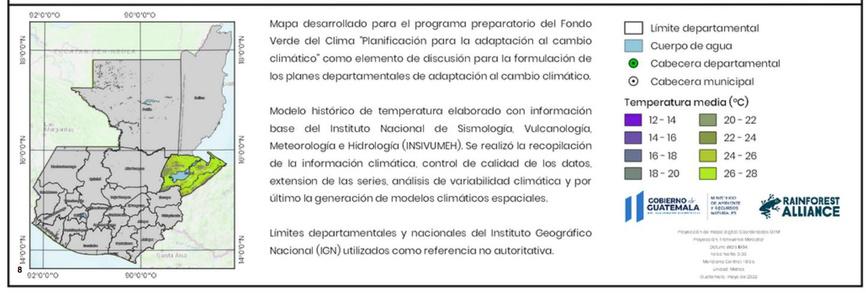

San Juan Argueta pertenece al departamento de Sololá Según el Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático y el mapa desarrollado por el Fondo Verde del Clima, esta zona se encuentra en una región de vulnerabilidad moderada, pero con amenaza de sequía alta para el año 2040

El evento es convocado por los colectivos Awän y Chinimital y ocupa un espacio al aire libre, acomodado para conversar durante un día El almuerzo se servirá más tarde en escudillas de barro No hay nada desechable, el empeño en la manera de acoger a quienes asisten es evidente y hasta el baño está arreglado con pino.

Eduardo Wuqu’Aj Saloj, agrónomo y agricultor maya kaqchikel de Sololá, inició el proyecto agrícola comunitario Awän (significa «milpa» en kaqchikel) enfocado en el sistema ancestral de cultivar alimentos, el sistema milpa Hoy habla frente a las personas que asisten: «¿ven la palabra “colectivo” que está en mayúscula y resaltada?

Porque nos afectamos los unos a los otros. Es importante hablar el mismo idioma y realizar propuestas en colectivo»

Esta estructura de pensamiento es opuesta al marco económico neoliberal, que según este artículo «sitúa la libertad individual por encima de cualquier otro valor»

Eduardo propone que las soluciones al cambio climático para el sistema reproductivo de la vida se encuentran desde la participación en las reuniones y en las sesiones comunitarias, como en la promoción y divulgación de prácticas ancestrales

Hace un llamado a no despegarse de la cultura indígena y aprovecha para explicar por qué este conversatorio se realiza un lunes:

Eduardo Wuqu’Aj Saloj, agrónomo y agricultor maya kaqchikel, plantea que las semillas nativas son un medio de adaptación al cambio climático Foto: Eliane Hauri

«Sí, los lunes es inicio de semana Pero, hoy no solo es lunes, hoy es día Aj, día de la milpa, de la comunidad, de la familia, de la esencia. Hacer comunidad, conectarnos y ver la colectividad y lo que siempre ha funcionado: es estar unidos».

El sistema reproductivo de la vida

Eduardo, con la expresión «el sistema reproductivo de la vida» ahonda en la definición de cultivar alimentos o sembrar cultivos «Es un sistema reproductivo de vida Reproduce alimentos para el consumo familiar y comunitario Estamos reproduciendo un sistema de vida reproductivo y no productivo»

La socióloga maya k’iche’ Gladys Tzul Tzul en su artículo Mujeres indígenas: Historias de la reproducción de la vida en Guatemala apunta también al enfoque indígena desde la reproducción de la vida por dos razones. Por las disputas de los medios materiales de la reproducción y por la vida misma que se coloca en el centro del análisis político.

Para acercarse a las políticas indígenas es preciso hacerlo desde la reproducción, según explica la socióloga: «nuestras historias están contenidas por una larga cuenta de acontecimientos colectivos que han construido caminos políticos de lucha donde centralmente se disputan los medios materiales de la reproducción»

Las soluciones al cambio climático para el sistema reproductivo de la vida se encuentran desde la participación en las reuniones y en las sesiones comunitarias, afirma Eduardo Saloj Foto: Liliana

Y porque pone a la vida en el centro del análisis político: «si pensamos desde las formas de gestionar y reproducir la vida cotidiana tendremos una óptica ampliada para mirar nuestras historias, nuestras luchas y nuestras estrategias para plantear, producir y organizar lo común»

Eduardo aterriza el concepto con estas frases: «para la alimentación, nosotros tenemos que comer para vivir, pues es literalmente la vida de la cual estoy hablando No es una cosa mística, no es una cosa de magia, es algo físico y literal»

Cabe agregar que lo planteado por Eduardo Wuqu’Aj Saloj y por Gladys Tzul Tzul acerca del sistema reproductivo de la vida es retomado por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT, por sus siglas en inglés). En su informe de 2017 titulado Los pueblos indígenas y el cambio climático. De víctimas a agentes del cambio por medio del trabajo decente, la OIT se refiere a agricultura climáticamente inteligente

En una línea próxima, en 2021 se publicó un artìculo liderado por la científica Marianna Fenzi de la Escuela Politécnica de Lausanne (Suiza) titulado Community seed network in an era of climate change: dynamics of maize diversity in Yucatán, Mexico

El estudio de Fenzi sostiene que la resiliencia climática depende de las semillas disponibles a nivel local, de las variedades de cultivos tradicionales. Su equipo de científicos analizó la dinámica de la diversidad del maíz a lo largo de tres años en una comunidad agrícola que sufrió elevados niveles de precipitaciones en 2012 y explica el concepto que incorpora una combinación de técnicas de pueblos originarios con otras modernas

Gracias a las prácticas ancestrales agrícolas, los bancos de semillas resguardan la biodiversidad de germoplasmas nativos y se convierten en una herencia viva.

En el mismo sentido, la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (2014) en el punto 26 de su resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU reconocía: «la importancia de la contribución que los pueblos indígenas pueden hacer al desarrollo económico, social y ambiental por medio de las prácticas agrícolas tradicionales sostenibles, incluidos los sistemas tradicionales de suministro de semillas» agricultores mantuvieron la resiliencia de sus agroecosistemas a través de redes de semillas, examinando los factores que influyeron en la diversidad del maíz y el

Villatoroaprovisionamiento de semillas en el año anterior y posterior a la perturbación climática de 2012 (20112013)

En el estudio de Fenzi se descubrió que, en estas circunstancias adversas, los agricultores centraron sus esfuerzos en sus variedades autóctonas más fiables, prescindiendo de los híbridos y se demostró que los agricultores fueron capaces de recuperar y restaurar la diversidad cultivada habitualmente en la comunidad en el año siguiente al evento climático extremo.

La dinámica del maíz evaluada en este estudio demuestra la importancia de la conservación a nivel comunitario de la agrobiodiversidad de cultivos nativos Estas estrategias de gestión de la agrobiodiversidad por parte de los agricultores, resultan especialmente importantes durante un periodo climático difícil, para promover una respuesta más adaptada al cambio climático en los sistemas agrícolas tradicionales.

Aunque con limitaciones, las semillas nativas puede ser una solución

El fitomejorador Francisco Vásquez en su documento Sistemas de semillas locales, sus limitantes y posibilidades en la legislación guatemalteca explica que Guatemala dispone de dos sistemas de producción y comercio de semillas, formal e informal

El autor explica que por un lado existe la agricultura que usa semilla proveniente de programas de mejoramiento genético moderno y regulado por un sistema oficial de certificación que garantiza su calidad (sistema formal) Y por otro lado, tiene agricultura donde se usan semillas nativas obtenidas de sus mismas cosechas, en sus comunidades, con prácticas tradicionales de selección de semillas

El autor apunta que este último sistema informal no es reconocido por el ente gubernamental encargado, como la Comisión técnica de semillas creada por los Acuerdos ministeriales 180-2012 y 219-2013, del MAGA. No obstante la importancia que tienen las semillas nativas, el país no cuenta con un inventario a nivel nacional que las identifique.

Eduardo Wuquj Saloj plantea que una de las adaptaciones que pueden hacerse ante el cambio climático es a partir de las semillas nativas. Foto: Liliana VillatoroUna de las consideraciones que se ha hecho sobre el maíz nativo es que no es suficiente para el consumo nacional Según el artículo Situación del cultivo de maíz en Guatemala (2022), la producción nacional no cubre la demanda de maíz amarillo, por lo que se tiene que importar

Este mismo artículo del Instituto de Ciencias y Tecnologías Agrícolas de Guatemala (ICTA) sostiene que el rendimiento promedio nacional es de 2,154 kilos por hectárea y que es bajo comparado con el de los mayores productores del mundo También apunta que el uso de semillas certificadas podría ser una de las claves para contribuir al aumento de la productividad En respuesta a esto, el ICTA ha generado variedades e híbridos de maíz adaptados a los sistemas productivos del país Sin embargo, como lo evidencia el estudio Fenzi, las semillas nativas son las que mejor se adaptan en términos de suelo y cambio de clima

En 2015, la Revista mexicana de ciencias agrícolas concluyó comparando dos maíces nativos y dos híbridos. El resumen del artículo indica: «Los genotipos evaluados mostraron estadísticamente similar rendimiento aun cuando fueron establecidos en dos épocas de siembra y dos épocas de cosecha diferentes»

Según el ingeniero agrónomo Ángel Cordón, por ejemplo el maíz híbrido ICTA B7, es una excelente semilla en términos de adaptación a la sequía. Es además de corte bajo, ideal contra fuertes vientos y tiene un rendimiento por encima del maíz nativo cuando este se encuentra en estrés hídrico (es decir cuando le hace falta agua, o cuando enfrenta sequía). «Obviamente, hay maíces criollos que cuando los pones a competir con ICTA B7, si tienen las condiciones de humedad, se las llevan Su óptimo rendimiento no está por encima del óptimo rendimiento de ciertos (tipos de maíz) criollos, eso si lo tenemos claro» Ángel Cordón se refiere a especies que se producen en el área de costa, no del altiplano, como los descritos por Eduardo Wuqu’Aj Saloj

El cambio climático y sus adaptaciones

Cuando se le pregunta a Eduardo cómo observa el cambio climático en su trabajo de agricultor y agrónomo, responde que le preocupa el aumento de las plagas y la disminución de las lluvias

«Tenemos que buscar ideas y métodos para contrarrestar estos efectos. Una de las adaptaciones puede ser con algo para nosotros muy sencillo, con nuestras semillas, por ejemplo», dice Eduardo y añade: «experimentamos que las semillas de las comunidades resisten porque logran adaptarse a los cambios de clima, y ya están adaptadas a nuestros suelos Se trata de seleccionar correctamente las semillas de la cosecha del año para la siembra siguiente»

Maíz cosechado por productores en la comunidad de Tesoro Abajo, Jocotán, Chiquimula 2023 Foto: Liliana Villatoro

Maíz cosechado por productores en la comunidad de Tesoro Abajo, Jocotán, Chiquimula 2023 Foto: Liliana Villatoro

El principio de las semillas autóctonas usadas por los pueblos indígenas es que están adaptadas a su territorio, lo que las hace más fuertes por su armonía con las condiciones climáticas de su entorno, igual si estas evolucionan. Esto lo ha estudiado la investigadora Lucía de la Rosa del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) de España. Como las semillas nativas se adaptan mejor al cambio climático, el instituto creó un banco de semillas nativas y afianza que estos resguardos («bancos de semillas») son un «apoyo clarísimo frente a las necesidades del cambio climático»

En la parte alta de Sololá, según Eduardo, las familias conservan y usan distintos tipos de semillas Eso significa que existe una considerable diversidad y que eso sirve para la adaptación en el periodo de lluvias, que ahora resultan inestables. Eduardo subraya que esta agrobiodiversidad les da esperanzas porque tienen material suficiente para elegir y sembrar.

En contraste, según Eduardo, las semillas de hortalizas en Patzicía (una de las zonas que más produce en Guatemala), tienen poca adaptabilidad al cambio climático: «no fueron creadas en un ambiente natural que sufre del cambio climático Son semillas creadas en ambiente controlado Estas semillas híbridas tienen poca adaptabilidad»

El agricultor añade que, además, las semillas híbridas requieren de la utilización de plaguicidas («agrovenenos» los llama él), insumos de fuera de las mismas comunidades para lograr la cosecha. «Mientras que las semillas que tenemos en las comunidades, hemos visto que han dado mejor resultado Nuestro maíz, quizás tenga de 5,000 a 8,000 años y creemos que esos antecedentes nos dan la esperanza de continuar»

El relator especial para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter mencionaba en el informe de 2009 para la Asamblea General de las Naciones Unidas que «las variedades de semillas comerciales pueden ser menos apropiadas para los entornos ecológicos específicos en los que los agricultores trabajan, para los que las variedades tradicionales pueden resultar más apropiadas»

Pero las empresas cada vez son más agresivas, según Eduardo y esa homogeneización de la biodiversidad le resulta preocupante La homogeneización de la biodiversidad consiste en la extinción de las especies nativas que constan de múltiples variedades Esto conlleva una estandarización de ecosistemas y la consiguiente pérdida de diversidad ecológica.

En 2023, diputados de la comisión de Agricultura del Congreso de la República de Guatemala presentaron al legislativo una iniciativa de ley para la «protección de obtenciones vegetales» (iniciativa 6283) En resumen, esta ley abre las puertas a empresas que quieran patentar y apropiarse de recursos naturales nativos, como las semillas

Awex Mejía Cipriano, representante de la Asociación Ceiba e integrante de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), mencionaba en esta nota de Prensa Comunitaria que, con la aprobación de esta iniciativa de ley, los agricultores tendrían el riesgo de despojo de sus semillas nativas y criollas

Eduardo sostiene que las mega corporaciones de semillas como Bayer-Monsanto, «han entrado en guerra con la Madre Tierra con la explotación de los elementos y los recursos», y añade: «tenemos que regresar hacia lo natural».

Aunque las semillas nativas no son una solución milagrosa, las experiencias de agricultores como Eduardo Wuqu’Aj Saloj y los estudios al respecto demuestran que pueden ser una alternativa eficaz para las comunidades, ya que pueden resultar más resistentes a los efectos del cambio climático

La experiencia de Rosalía López conservando el suelo en el Corredor Seco

«Eso es lo que estamos haciendo ahorita, hasta que haya humedad le estamos buscando idea» dice Rosalía López mientras explica las formas en que la agricultura de conservación le permiten sostener sus cultivos en un territorio que se ha distinguido por sus condiciones adversas.

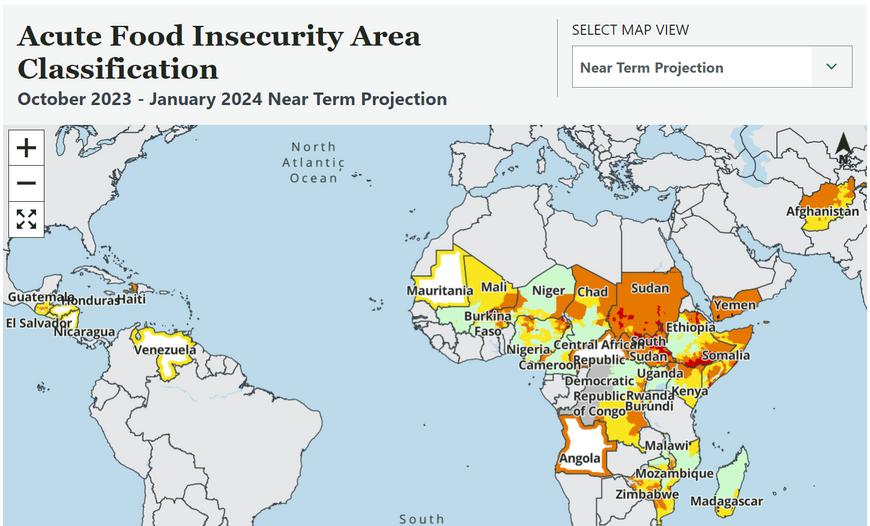

Según Famine Early Warning Systems Network, (FEWS NET por sus siglas en inglés), Guatemala en cuanto a seguridad alimentaria está en situación de «estrés» Esta plataforma produce información que alerta de forma temprana sobre inseguridad alimentaria para la toma de decisiones a nivel internacional En uno de sus mapas se puede observar la clasificación por país y a escala mundial:

Clasificación de áreas con inseguridad alimentaria

aguda.Proyección a corto plazo de octubre de 2023 a enero de 2024

«Pero no solo la situación general del país es preocupante Según FEWS NET, existen territorios en Guatemala con seguridad alimentaria en situación más grave que únicamente «estrés» Algunos lugares situados en el oriente del país, como el departamento de Chiquimula, se encuentran en «situación de crisis» (en color anaranjado en el mapa).

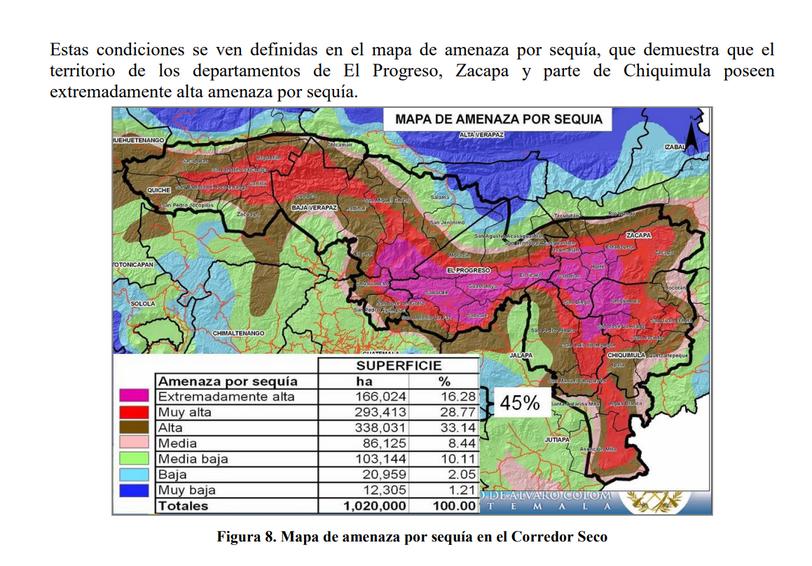

Este territorio, es parte del denominado «corredor seco» que se puede observar en este mapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala:

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2010

Rosalía López es una agricultora y vive en la Aldea Tesoro Abajo, en Jocotán, Departamento de Chiquimula. La vulnerabilidad que los textos citan, López la experimenta día con día, mientras sostiene sus cultivos con prácticas aprendidas de sus ancestros, pero también con prácticas nuevas que pueden mejorar sus resultados.

Chiquimula se encuentra al sureste de Guatemala, en la demarcación política trinacional Trifinio, y forma parte del corredor seco centroamericano, como lo explica este artículo. El territorio es predominantemente agrícola y presenta un clima correspondiente a bosque húmedo subtropical y de bosque seco subtropical con estación lluviosa de mayo a octubre, con temperaturas medias en torno a 24,5 °C y precipitación de 1100 mm.

Pero los cambios en el clima se van haciendo notorios y haciendo vulnerable al territorio Esto se traduce en efectos y consecuencias para la población que allí habita La vulnerabilidad es alta, respecto a variabilidad y cambio climático, según el Atlas de vulnerabilidad al cambio climático para el departamento de Chiquimula, publicado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) junto con Rainforest Alliance

López lo ve reflejado en sus cosechas: «donde yo me sentí más bien afectada es este año que se va a terminar porque no saqué ni maíz ni frijol», dice y agrega que todos en la comunidad lo sintieron, las cosechas disminuyeron

No ha sido un problema reciente. Según este informe de UNICEF, Guatemala fue el duodécimo país más afectado por el cambio climático en el mundo, entre 1991 y 2010

Los factores que afectan el país son variados, como su ubicación geográfica entre océanos y continentes y el nivel significativo de degradación de sus recursos naturales; pero sobre todo, el país es vulnerable por las condiciones socioeconómicas de su población.

UNICEF en 2010 apuntaba que Guatemala es uno de los diez países ambientalmente más vulnerables al cambio climático a nivel mundial, con más de 80% del PIB producido en zonas de riesgo a desastres y que un alto porcentaje de su población está en riesgo climático directo

Proteger el suelo, cambiar prácticas convencionales

En el patio de la casa de Rosalía López se secan al sol algunas vainas de frijol de la cosecha de 2023 Este año ha disminuido notablemente, según López Foto: Liliana Villatoro

Andrés Búcaro es ingeniero agrónomo y parte de la asociación Catholic Relief Services (CRS), que ha trabajado, junto con Cáritas de la Diócesis de Zacapa y Chiquimula, prácticas ASA (agua y suelo para la agricultura) en el Corredor Seco.

«ASA propone cambiar las prácticas convencionales de la agricultura en laderas que dejan el suelo desnudo Estas prácticas, como cultivos de cobertura, protegen el suelo de la erosión durante las fuertes lluvias mientras capturan agua, incluso durante intervalos de sequía. Con este enfoque, los agricultores pueden alcanzar rendimientos raramente vistos en la agricultura de pequeña escala», explica Búcaro

Y este es el caso de Rosalía López, quien además de los conocimientos que heredó de sus ancestros, ha recibido asistencia técnica en cuanto a prácticas relacionadas con agricultura de conservación Es decir, cobertura permanente del suelo, rotación de cultivos, disminución de la labranza, (la perturbación mínima del suelo) y también, manejo integrado de la fertilidad del suelo. Eso fue promovido desde el año 2016 por el programa ASA

«Lo promovimos desde 2016 en un programa que se llama Agua y Suelos para la Agricultura. Catholic Relief Service (CRS) es el que desarrolló este programa. La idea es construir un enfoque de Agricultura Climáticamente Inteligente», cuenta Búcaro.

Durante el programa, hubo diferentes procesos de capacitación y una parcela de evaluación experimental, que justamente fue la de López. «La señora es súper pilas, porque nosotros nos imaginamos una cosa y ella lo adecuaba con sus conocimientos y con sus propias estrategias Y sí, adoptó algunas prácticas que le han servido», añade Búcaro.

Y es que estas prácticas se vinculan directamente con la preocupación de Rosalía por sus cosechas de granos básicos. Como ella, en Chiquimula, muchas personas se dedican solamente a ello Este artículo lo compara con el territorio de Acatenango, donde 89% de los productores se dedican al cultivo del maíz y 73% al cultivo de frijol y que además enfrentan problemas semejantes, especialmente los causados por plagas

En cuanto a percepción, en la década del 2004 al 2014, 88 % de las personas encuestadas de Chiquimula reportaron cambios en temperatura y el 96 % cambios en las lluvias.

El Atlas de vulnerabilidad en la parte donde se refiere específicamente al territorio de Chiquimula concluye que frente a esta situación es imperante que se consoliden procesos de adaptación de la población y su medios de vida frente a los peligros climáticos.

Tesoro Abajo es una aldea del municipio de Jocotán, en Chiquimula Se encuentra en el área conocida como Corredor Seco y muchos de sus habitantes se dedican casi exclusivamente a la siembra de granos básicos. Foto: Liliana Villatoro

«Estamos luchando por la vida»

Parcelas como la de Rosalía López proveen a las familias de productos para su propio consumo Si la cosecha es buena, podrán además vender el excedente y comprar otros productos que en su propio terreno no se producen, como tomate, cebolla y papa. Incluso insumos que no se producen cerca, como arroz, azúcar y jabón De otra manera, la familia debe organizarse para trabajar fuera y hacer algo de dinero. Según López, en una jornada diaria, sus familiares pueden ganar entre 50 y 60 quetzales.

«Mi hijo sale a ganar también a los cafetales», cuenta Rosalía refiriéndose a su nieto, que ha criado como hijo propio y que ahora apoya la economía familiar

«Están pagando bien, dicen, pero la verdad que no está bien porque está caro todo. Están dando el día, está ganando el peón a 50 y a 60 en donde pagan más.

Tienen que quedarse, les dan unas champas Para dormir, al suelo Les dan comida, aunque sea frijol machacado»

«Se van unos 15 días y allí vuelven a casita otra vez», cuenta López, quien antes también trabajaba fuera de su parcela Ahora se dedica a ella y su familia participa en los trabajos y apoya también con el dinero que ganan fuera

Rosalía López se prepara para hacer trabajos en su parcela, en Tesoro Abajo, municipio de Jocotán Ella aprendió la agricultura de su padre y lidera en su familia los trabajos que se realizan en el terreno de su propiedad Ella misma trabaja en la parcela más cercana Foto: Liliana Villatoro

De su padre aprendió a trabajar el campo, dice López y reconoce que tiene muchas ideas para echar a andar en su terreno. Las mejores que ha implementado, dice, son «porque uno es inteligente». Y parte de esas prácticas exitosas para enfrentar la sequía, tienen que ver con el cuidado del suelo

«Aquí en la parcela, lo que nosotros hacemos en familia es hacer barreras vivas y barreras muertas. También sembramos la canavalia».

La canavalia se utiliza comúnmente como un cultivo de cobertura o abono verde, porque tiene la capacidad de aumentar los niveles de materia orgánica en el suelo. En condiciones favorables, puede producir hasta 35 toneladas de materia verde por hectárea. Además, su crecimiento denso impide el paso de la luz, lo que limita el desarrollo de malezas y reduce la erosión del suelo, especialmente en laderas

«Cuando está la canavalia grande, la podamos para que quede la mantilla tirada al suelo Entonces ahí se pudre y cuando ponemos por lo menos una mata de maíz o mata de frijol hay humedad», explica López, refiriéndose a la barrera viva: hace con las mismas matas una cobertura de suelo y ésta sirve para guardar humedad Es una práctica muy útil en este territorio donde la canícula prolongada causada por el cambio climático tiene el efecto de sequía.

Los restos vegetales no se queman ni se quitan del terreno. En la parcela de López, se dejan en el suelo hasta que se pudren. Esta práctica ayuda a mantener la humedad y devolver nutrientes a la tierra. Foto: Liliana Villatoro

Los restos vegetales no se queman ni se quitan del terreno. En la parcela de López, se dejan en el suelo hasta que se pudren. Esta práctica ayuda a mantener la humedad y devolver nutrientes a la tierra. Foto: Liliana Villatoro

La agricultora también tiene experiencia implementando barreras muertas: «también hacemos cimientos de piedra, así cuando viene la lluvia allí detiene la corriente, entonces cuando uno pone la mata de maíz o frijol o cualquier planta, ahí ya tiene la planta su defensa y crece mejor»

Otra de las prácticas aprendida de ASA que López ahora realiza de manera cotidiana es evitar la quema de residuos: «ya no quemamos «la basura», o sea la caña de maíz, luego de cosechar el maíz, ya no la quemamos, sino que la dejamos en el suelo»

Esa hojarasca, según explica López, se pudre cuando viene la lluvia de mayo y deja el suelo protegido para sembrar maíz en mayo y luego frijol Asegura pues la cobertura del suelo y lo protege.

Este concepto según la FAO es fundamental para la agricultura de conservación ya que mejora la estabilidad del sistema «no solo por el mejoramiento de las propiedades del suelo, sino también por su capacidad para favorecer una mayor biodiversidad en el ecosistema agrícola».

Búcaro apunta que la costumbre de tener un suelo «limpio», es decir sin otras plantas que no sean las cultivadas, o sin plantas usadas como abono, se consolidó con la idea de la plantación Ese paradigma, en buena medida se adjudicó a la «revolución verde», un movimiento que surgió en 1940 para satisfacer la demanda de alimentos a través del aumento de la productividad; lo que logró, pero provocó daños medioambientales, sociales y económicos para los campesinos. Se perdió biodiversidad privilegiando el monocultivo para vender, en lugar del policultivo para comer

Según la FAO «la trayectoria actual del crecimiento de la producción y de la productividad del agro es insostenible La producción de alimentos en tierra ( ) suscita graves repercusiones negativas en los ecosistemas de la Tierra. Al mismo tiempo, las zonas rurales siguen albergando a la mayor parte de las poblaciones pobres y vulnerables del mundo, que dependen fuertemente del “capital natural” para su subsistencia y carecen de acceso seguro a esos recursos».

A diferencia de las grandes plantaciones que utilizan soluciones rápidas y homogéneas, los cultivos de López se enfocan en sostener la tierra no solo para la cosecha del momento, sino a futuro.

«Los proyectos se van, los proyectos no van a vivir junto con uno», dice Rosalía y explica que aunque las ideas que vengan de fuera parezcan novedosas, ella analiza cuáles implementar y cuáles no Esto, junto a las experiencias aprendidas de sus antepasados y a sus propias vivencias como agricultora, le permiten implementar estas prácticas de conservación en las que encuentra una forma de adaptarse a las condiciones del Corredor Seco

Recomendaciones para un mejor uso del suelo, (agricultura climáticamente inteligente).

Implementar barreras vivas: usar cultivo de cobertura del suelo, como la canavalia (Canavalia ensiformis) para aumentar la materia orgánica en el suelo, reducir la erosión y mantener la humedad.

Implementar barreras muertas: usar cimientos de piedra para detener la corriente cuando llueve y evitar así el fenómeno de la escorrentía y asegurar un mejor asiento a la planta.

Evitar la quema de residuos vegetales en las parcelas: dejar los restos vegetales en el suelo para que se pudran, mantengan la humedad y aporten materia orgánica al suelo, es decir, nutrientes.

Fomentar la diversificación de cultivos: rotarlos y mantener una cobertura permanente del suelo, disminuir la labranza para favorecer la biodiversidad y mejorar la estabilidad del sistema.

Capacitación y asistencia técnica y sensibilización: para implementar prácticas de conservación del suelo de manera efectiva Monitoreo y evaluación: realizar un seguimiento constante de las prácticas implementadas para evaluar su impacto en la conservación del suelo y la productividad agrícola

Colaboración y trabajo en red: fomentar la colaboración entre agricultores, organizaciones locales y autoridades para abordar de manera integral los desafíos de la conservación del suelo en la región

Las mujeres de Livingston

Y el cambio climático

Mujeres de Livingston frente al cambio climático

Tres mujeres de Livingston, Izabal, hablan sobre el cambio climático y cómo sus vivencias se ven atravesadas por ello, en este territorio de Guatemala

En octubre de 2023 la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora presentó un informe sobre el cambio climático y las mujeres garífunas y afrodescendientes.

El estudio, entre otras cosas, buscaba conocer cómo afecta el cambio climático a las mujeres garífunas y afrodescendientes. Se realizó una encuesta a una muestra de 14 mujeres, de diversos orígenes y ocupaciones sobre cómo perciben el cambio climático y su impacto en sus vidas y las de su familia. Los resultados mostraron que ellas habían escuchado los términos “cambio climático” y “efecto invernadero” y que casi todas están de acuerdo en que el cambio climático les afecta y afecta a su localidad.

El pueblo garífuna durante la conmemoración del Yurumein Su cultura está profundamente vinculada al mar Foto: Liliana Villatoro

Estos efectos, según el estudio, se perciben principalmente en “calor extremo” o "clima extraño”. En menor medida se identifican las plagas, la sequía o escasez de agua.

El informe indica que «la mayoría de mujeres que respondieron la encuesta (78%) tienen entre 20 y 55 años y un 15% pertenece a las comunidades LGBTQ+. La mayoría de ellas reside en Guatemala. Todas estas mujeres, han oído los términos “cambio climático” y “efecto invernadero”. Una minoría (7%) no reconoce la diferencia entre contaminación ambiental y cambio climático».

Una respuesta interesante de las encuestas fue que algunas mujeres piensan que «la pérdida de conocimientos» es un efecto negativo para enfrentar el cambio climático. Lo vinculan a la falta de escucha hacia las abuelas y mujeres sabias, «quienes podríamos perder antes de que puedan aportarnos sus conocimientos sobre el comportamiento del aire, tierra, mar y los animales, especialmente en los territorios que habitamos».

Livingston, Izabal

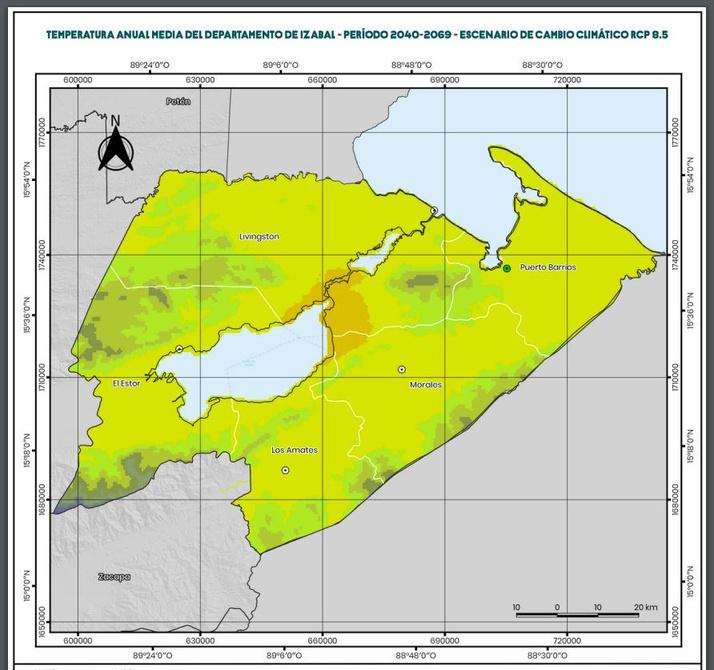

Según el Atlas de vulnerabilidad al cambio climático del departamento de Izabal publicado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Rain Forest en 2022, a nivel general el departamento de Izabal presenta una temperatura media de 25.7°C, con máximas de 34.3°C, y mínimas de 17.7°C.

Según este estudio, Livingston y el departamento de Izabal van a presentar un escenario de cambio climático con subidas de temperaturas a partir del año 2040. Se observa en el mapa siguiente.

Estas temperaturas son las proyecciones para el año 2040. Se nota que las temperaturas máximas ya no están entre 26°C-28°C si no que entre 30°C32°C

Los mapas reflejan pues, las experiencias que las mujeres relatan en el estudio de Afroamérica XXI. Sin embargo, la experiencia de las personas no se puede generalizar pues parte de cada vivencia y de una diferente mirada en cuanto al cambio climático. Sin embargo, estas experiencias individuales permiten conocer más de cerca cómo algunas mujeres entienden, viven y se adaptan al cambio climático.

Gloria Núñez, la lidereza

Gloria Núñez de Silva coordina la Asociación Afroamérica 21 en Livingston, Izabal. Para ella, el cambio climático influye en la disminución de pesca. Este fenómeno lo relaciona al aumento de la pesca industrial. Ella explica que la cultura garífuna está vinculada al mar y por lo tanto respeta lo que de ahí se obtiene, sin forzar las cantidades ni los tiempos.

Núñez precisa que el pescado es parte elemental de la seguridad alimentaria en el territorio de Livingston y esa reducción de las cantidades que se pueden pescar es un peligro para su seguridad alimentaria. «Nosotros hemos visto que trae sus consecuencias el cambio climático, hay especies que desaparecen, hay ríos que se han secado, pero por manos del hombre también», apuntó una tarde de noviembre, en la sede de la asociación que dirige.

«En nuestra cultura garífuna se hacen ceremonias de agradecimiento al mar, porque el mar es nuestra seguridad alimentaria y lo tenemos que cuidar» dice Gloria Nuñez de Silva, lideresa de Livingston. Foto: Liliana Villatoro

Una de las consecuencias del cambio climático son los fenómenos extremos. Respecto a esto, Gloria comentó cómo, por primera vez en diez años, hubo huracanes que afectaron Livingston. «Las olas subieron hasta el pueblo y resultó una gran cantidad de peces regados», contó Gloria, quien recuerda también que del río Quehueche antes se sacaba almejas y ahora ya no.

«En nuestra cultura garífuna se hacen ceremonias de agradecimiento al mar, porque el mar es nuestra seguridad alimentaria y lo tenemos que cuidar», apuntó.

Zaida Troches: estudiar y migrar

Zaida Gabriela Troches López tiene 17 años y estudia Magisterio. Tuvo que mudarse a Livingston porque en la comunidad donde vivía, San Juan, sólo se puede estudiar hasta el ciclo básico. Ahora, mientras continúa sus estudios, también forma parte del programa Ecoveleros de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco).

Fundaeco se enfoca en la educación y busca mejorar el desarrollo comunitario y condiciones de la juventud para que accedan a mejores oportunidades. El programa Ecoveleros fomenta el desarrollo comunitario en jóvenes de zonas costeras para que puedan aprender oficios como la electricidad, la carpintería o la navegación. Se integran capacitaciones sobre educación ambiental y derechos de la mujer y la juventud.

«Pienso que tenemos que buscar la manera de cambiar esto, buscar una mejora porque realmente se está poniendo peor» dice Troches cuando se refiere al cambio climático. Para ella, esto se ve reflejado en los cambios de temperatura pero también lo vincula al exceso de basura y a los efectos en las siembras. Opina que la disminución de pesca también es un efecto del cambio climático. El tema no le es ajeno, su madre es pescadora artesanal.

«Antes sacaban de 10 a 20 libras de pescado por pesca. Ahora sacan entre 3 y 5 libras». Y como Núñez, también se refiere al cuidado que tienen los pescadores artesanales para no agotar los recursos. Su madre, explica, usa atarraya y trasmallo Con estas herramientas y las redes adecuadas se cuidan de no atrapar al pescado pequeño.

De su madre, Troches ha heredado conocimientos sobre la pesca y también el gusto por la formación. Recuerda cómo la ha visto participar en distintos programas y menciona que a ella le gusta también participar y formarse.

Troches no sabe si volverá a San Juan a residir. Quiere estudiar agronomía y ve en la formación, una manera de acceder a otras oportunidades. En San Juan, según Troches, la pesca es menor y la tierra no resulta especialmente fértil. Dice que en su aldea no hay oportunidades de trabajo. Para ella, mudarse, aprender oficios prácticos y eventualmente ir a la universidad, representa la opción a seguir.

Zaida Troches en la playa de Capitanía, en Livingston. A donde tuvo que mudarse para continuar estudiando. Foto: Liliana Villatoro

Karen Dubois: empoderar a las niñas y a las mujeres con Fundaeco

Karen Dubois es directora del programa Mujer y Niña Sanas y Empoderadas de Fundaeco Es una organización ambientalista que lucha por la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades en Guatemala.

Karen cuenta cómo existen convenios de trabajo conjuntos así como programas específicos que apoyan la protección de los bosques y que incentivan a los grupos comunitarios de estas áreas.

La trabajadora de Fundaeco considera que las personas con las que ha trabajado a través de Fundaeco están conscientes del cambio climático. El programa en el que ella trabaja busca, además, incluir a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, principalmente sobre los recursos naturales. La meta del programa es que las mujeres sean parte de las decisiones que se puedan tomar sobre el uso de los recursos naturales principalmente a nivel de comunidades. De hecho, algunas comunidades se han apropiado de tal forma este proceso que están desarrollando algún tipo de monitoreo de las especies que especies de mamíferos que recién dentro del área protegida esto en jurisdicción del municipio de Livingston.

Según Dubois las mujeres tienen un rol clave en la problemática del cambio climático por la transmisión de conocimientos que hacen. Por eso, considera que deben estar informadas y conscientes de sus propias necesidades sobre esos recursos. Esto está vinculado también a la especial forma en que ellas son afectadas con temas particulares, como las enfermedades.

Según la directora del programa de Fundaeco, Mujer y Niña Sanas y Empoderadas, los aspectos en los que las mujeres deben fortalecerse son múltiples pues ellas tienen un rol clave para enfrentar el cambio climático. En la foto, el puesto de salud de Livingston, Izabal Foto: Liliana Villatoro

«Les afecta a ellas una vez no tengan las condiciones de prevención de cualquier tipo de enfermedad» dice la entrevistada quien hace referencia al aumento de personas afectadas con dengue en la región. «Nuestro abordaje, básicamente es educar, informar, sensibilizar», comenta y esto se amplía a otros temas como la violencia, que también atraviesa de forma particular la vida de las mujeres.

La incidencia entonces, menciona la directora de programa, es a partir de varias áreas, no solo la ambiental. Aunque respecto a esto también tienen una alianza donde se realizan charlas educativas en escuelas para ir sensibilizando. «Toda acción cuenta (para prevenir) los daños que la humanidad le está haciendo a la naturaleza», afirma.

Para Karen Dubois las diferentes áreas en que trabajan aportan para fortalecer a las comunidades, especialmente a las mujeres.

La playa de Quehueche en Livingston, Izabal Según el Atlas de Vulnerabilidad al cambio climático, el departamento de Izabal tendra cambios en la temperatura, presentado subidas a partir de 2040

Foto: Liliana Villatoro