ARCHITECTURE PORTFOLIO

Eléni MOURLAS

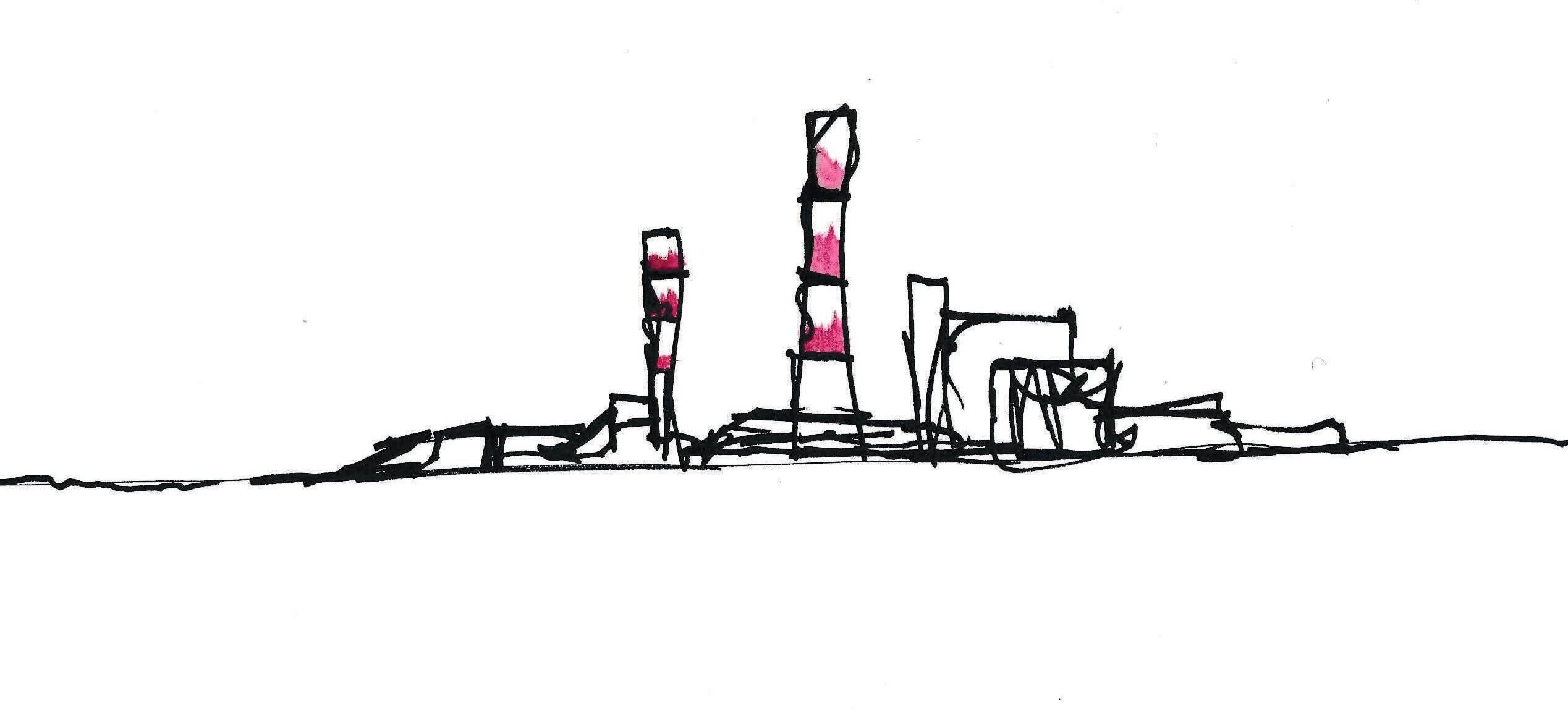

Géométraux de première année d’étude dessinés à la main

ARCHITECTURE LICENCE A1 . PROJET 1 ............................................ 6

ENTRE DEUX DALLES _ LA MAISON

CHAMPS SUR MARNE, FRANCE

ARCHITECTURE LICENCE A1 . PROJET 2 7

MASSE _ LA BIBLIOTHÈQUE

CHAMPS SUR MARNE, FRANCE

ARCHITECTURE LICENCE A1 . PROJET 3 8

CHARPENTE _ L’ATELIER D’ART

CHAMPS SUR MARNE, FRANCE

ARCHITECTURE LICENCE A1 . PROJET 4 10 PISCINE

PARC DE NOISIEL, CHAMPS SUR MARNE, FRANCE

ARCHITECTURE LICENCE A2 . PROJET 1 12

UMBRELLA HOUSE, KAZUO SHINOHARA _ EXERCICE DE RÉFÉRENCE

HAYAMIYA, NERIMA, TOKYO, JAPON

ARCHITECTURE LICENCE A2 . PROJET 2 14

EXPÉRIENCE DE PROJET _ CONTREBANDIER FÊTARD UNKNOWN

ARCHITECTURE LICENCE A2 . PROJET 3 16

ANALYSE DE TERRITOIRE / PROJET DE CLASSE DE DÉCOUVERTE

LIZY-SUR-OURQ

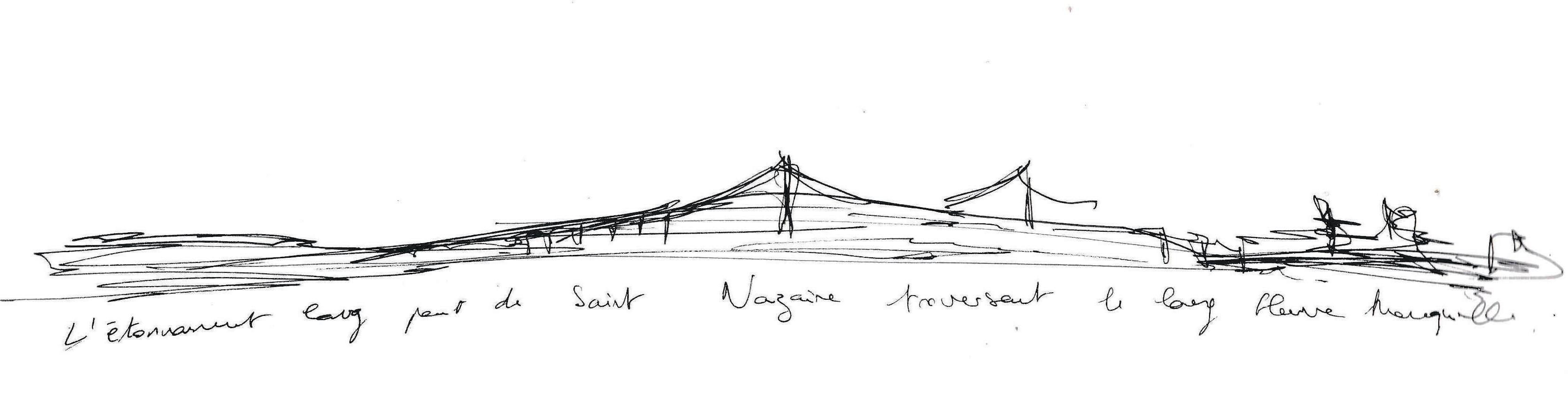

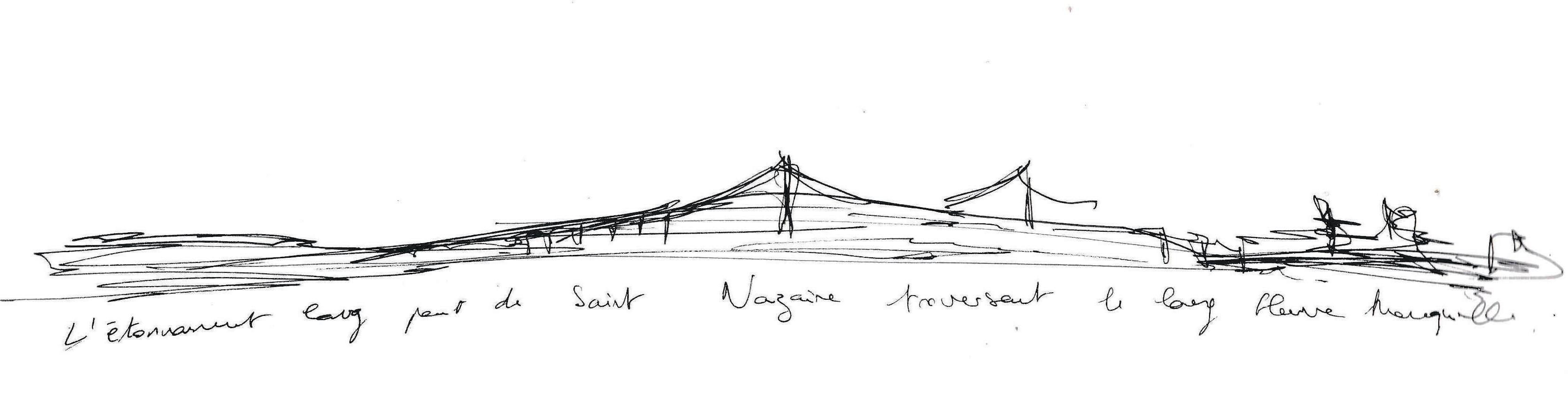

ARCHITECTURE LICENCE A3 - ERASMUS . PROJET 1 18 L’ESPACE PUBLIC DU PETIT PORT _ ANALYSE ET TRANSFORMATION

VOLOS

ARCHITECTURE LICENCE A3 - ERASMUS . PROJET 2 ............... 20

ARCHITECTURE SOUS TERRE

VOLOS

ARCHITECTURE LICENCE A3 - ERASMUS . ATELIER 22

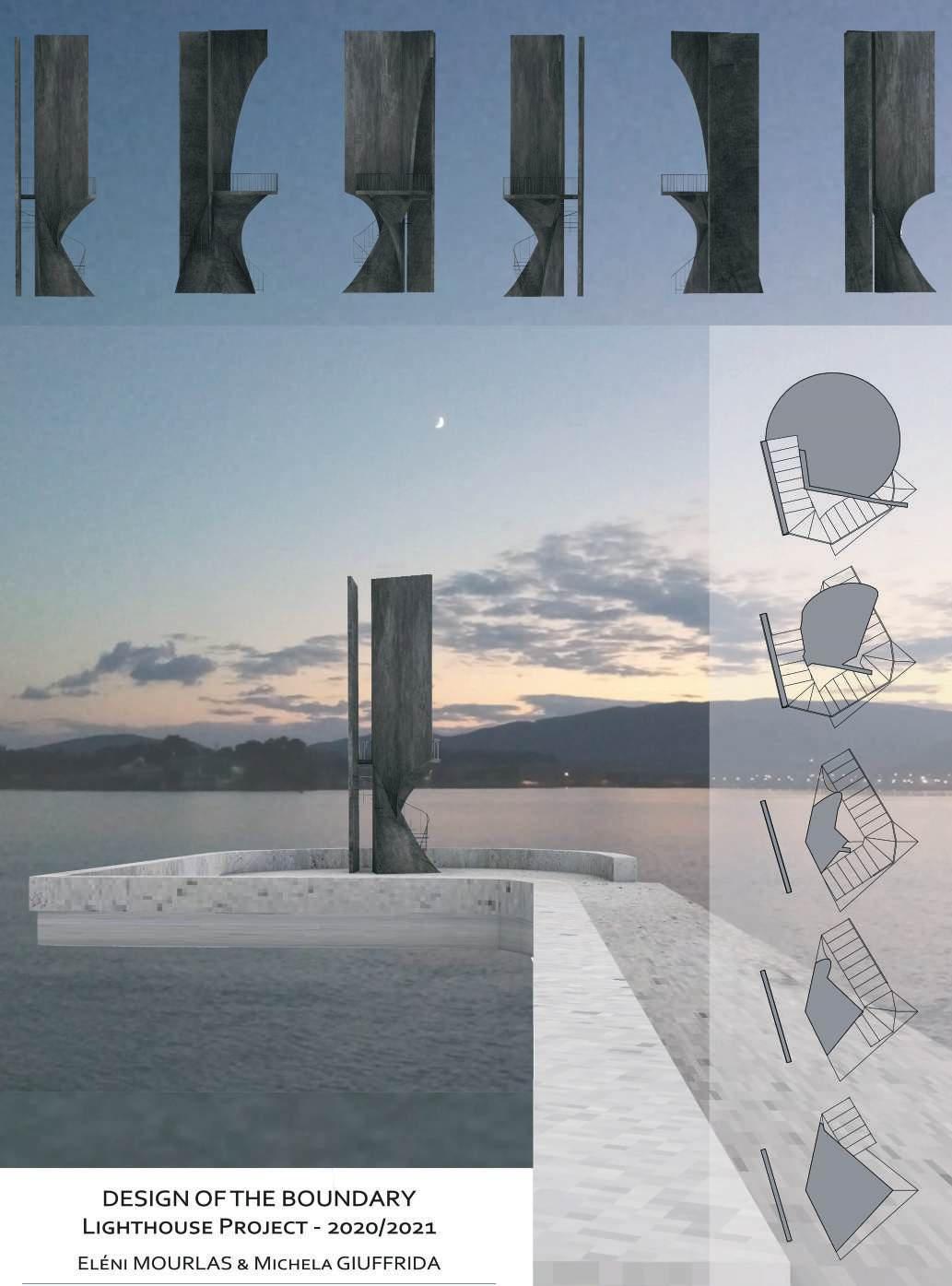

CONCEPTION DE LA LIMITE _ PHARE

VOLOS

ARCHITECTURE LICENCE A3 - ERASMUS . ATELIER 23

SON & ATMOSPHÈRE

VOLOS

ARCHITECTURE MASTER A1 . PROJET 1 24 LE PAVILLON SERPENTINE À PARIS

PARIS, 8 ème arrondissement

ARCHITECTURE MASTER A1 . PROJET 2 26 EXTENSION DU MUSÉE DE L’AIR & DE L’ESPACE

DUGNY

ARCHITECTURE MASTER A1 . PROJET 3 28

DÔME EN BOIS

PARIS, 5 ème arrondissement

ARCHITECTURE MASTER A1 . PROJET 4 30 RÉSIDENCE ÉTUDIANTE & ÉQUIPEMENT SPORTIF

VINCENNES

ARCHITECTURE MASTER A2 . SÉMINAIRE ........................................... 32

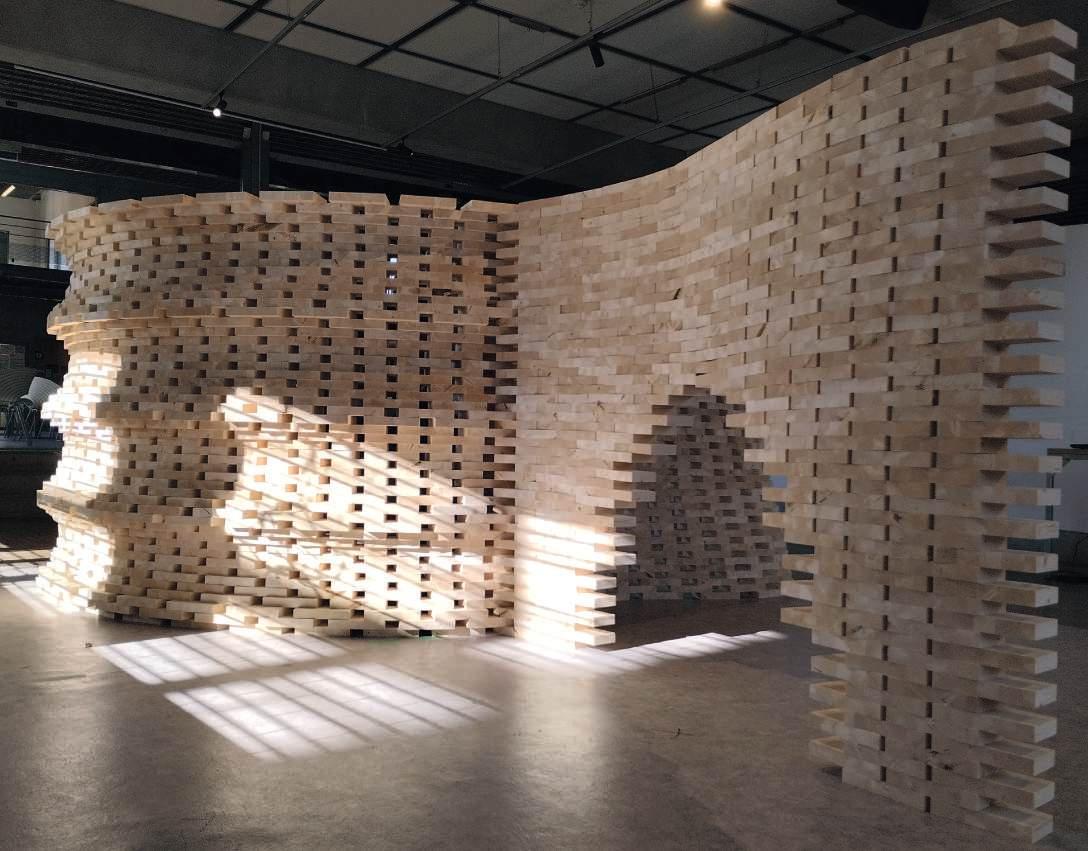

BRISKELL - LE PAVILLON EN BRIQUE DE BOIS A L’ECOLE

ARCHITECTURE MASTER A2 . PFE 34 RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE NANTERRE

PARIS-LA-DÉFENSE

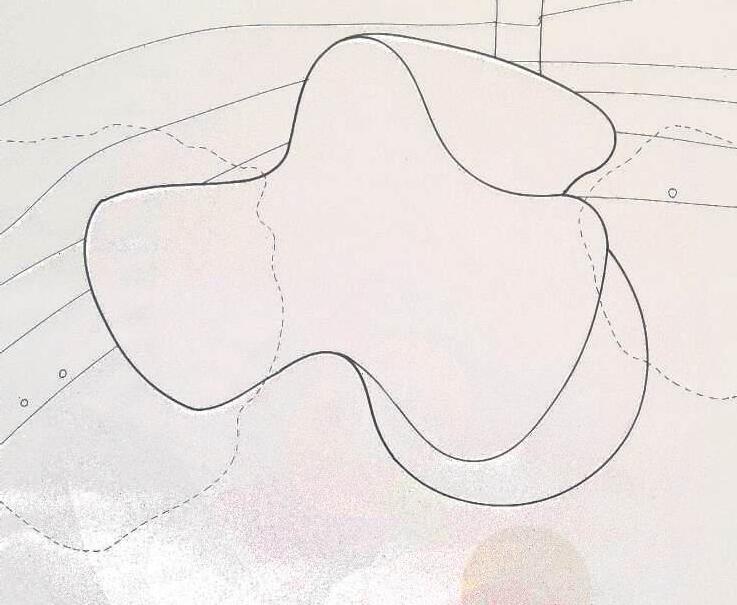

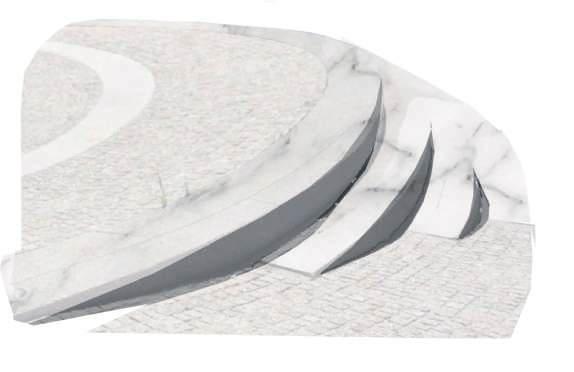

Pour ce tout premier projet de maison à un niveau, entre «deux dalles», l’espace s’organise tout autour d’un noyau fonctionnel et porteur laissant une grande liberté formelle de cet espace. En référence à la maison des Canoas conçue par l’architecte Oscar Niemeyer, la création des espaces et leur dimension s’effectue selon le simple tracé d’une courbe qui vient délimiter l’espace intérieur et extérieur. Ce dispositif permet également une grande fluidité à travers les différents espaces ; elle sait créer les espaces intimes et les espaces de vie partagés. Posée sur les bords d’un lac, son site, les parois séparant l’intérieur de l’extérieur sont entièrement vitrées et permettent de s’imprégner du paysage à n’importe quel endroit de la maison.

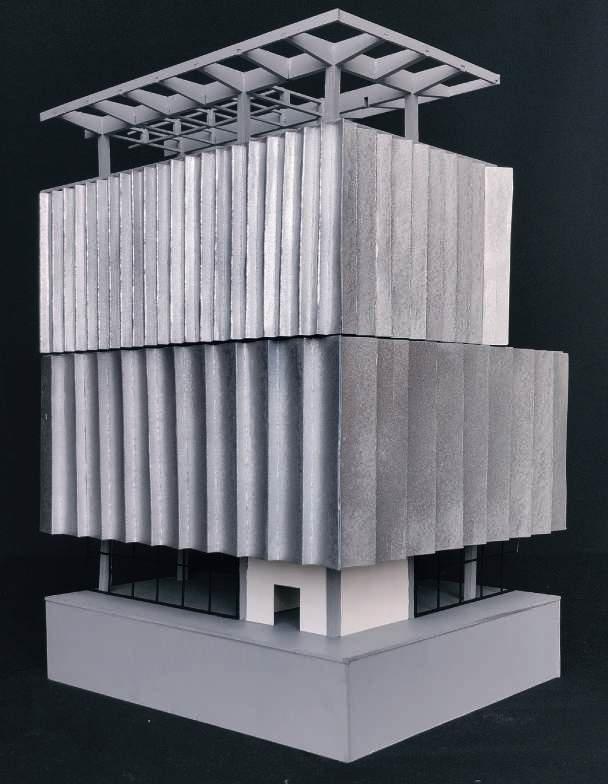

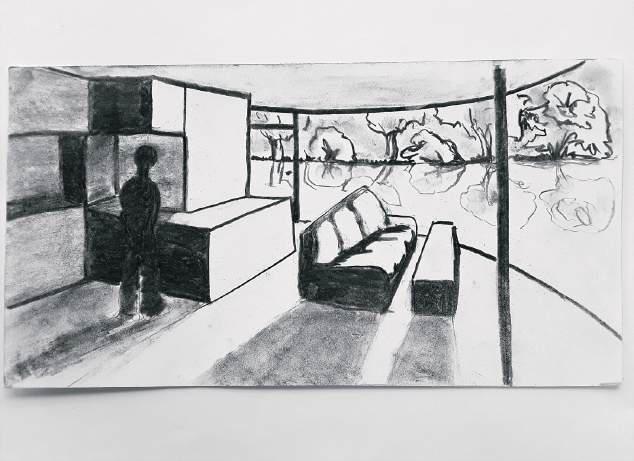

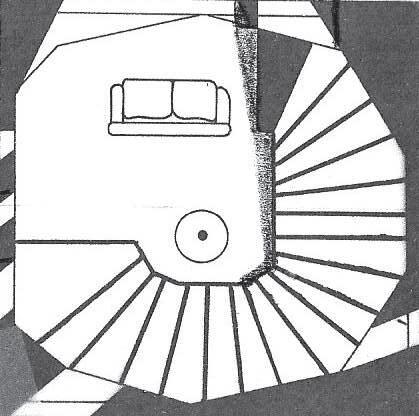

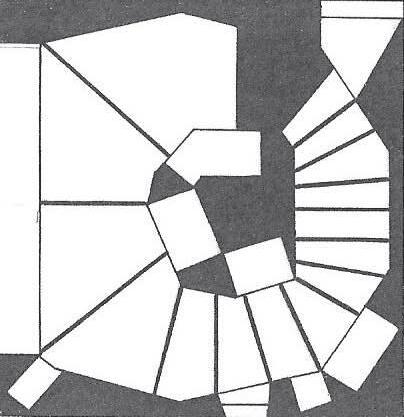

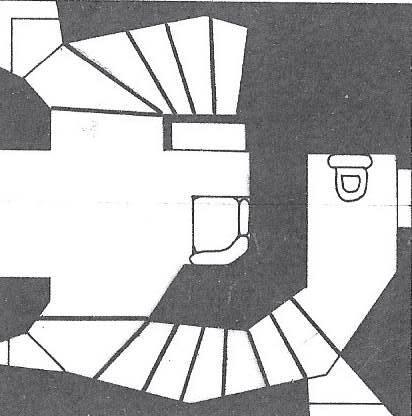

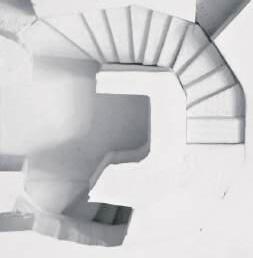

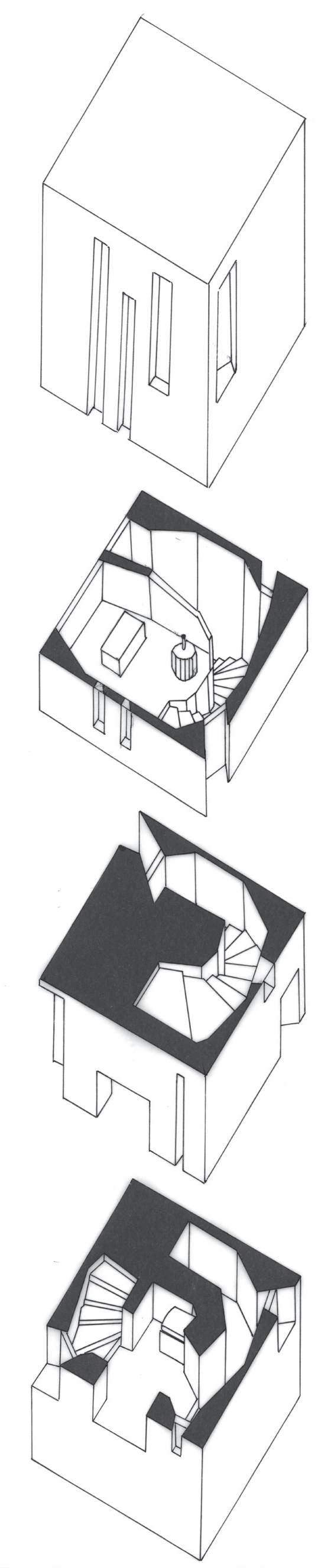

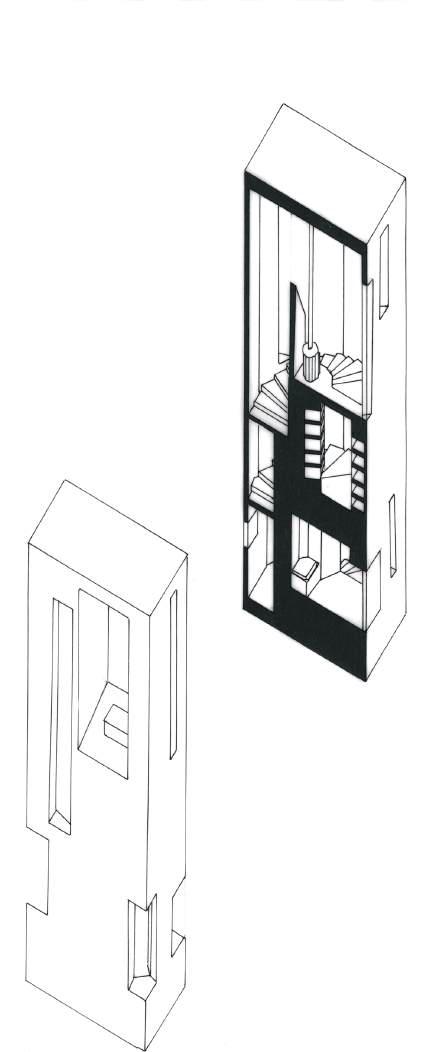

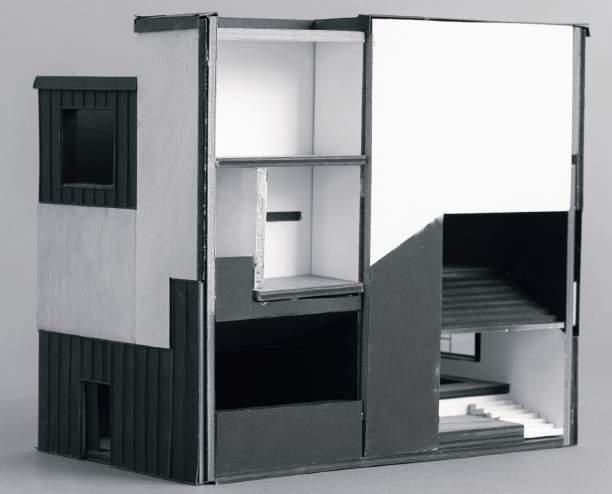

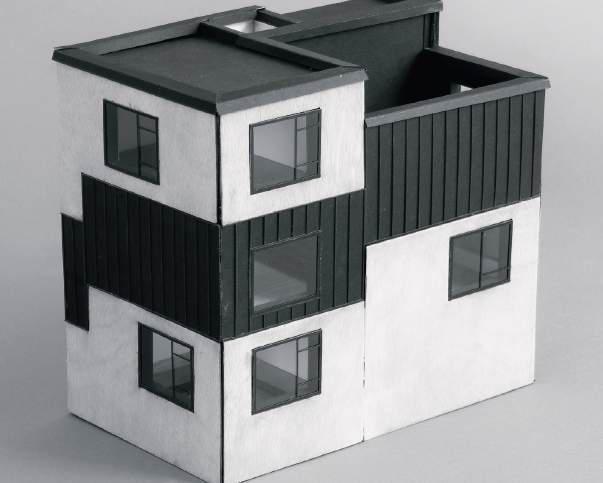

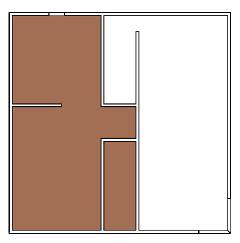

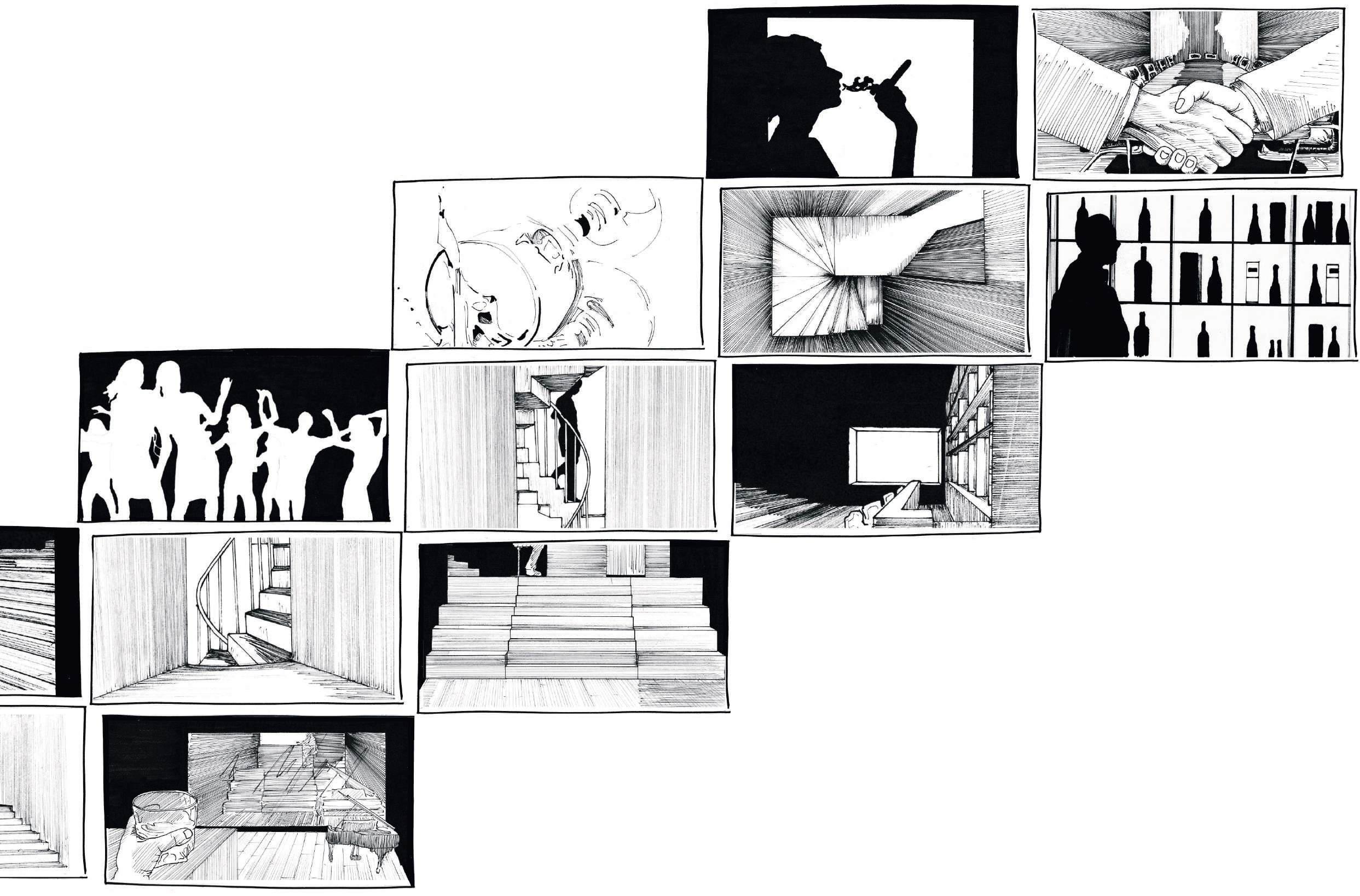

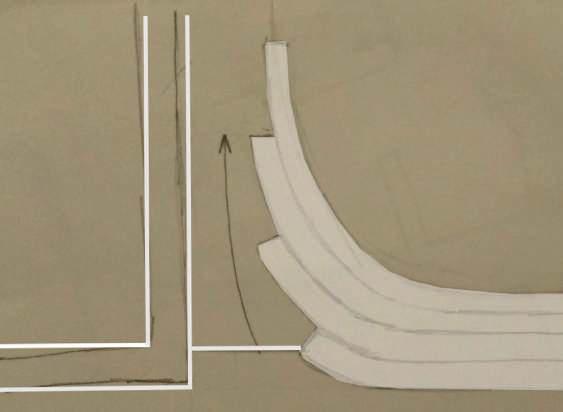

Mon projet se résume à creuser une spirale, forme complexe, dans une masse de forme simple ; le parallépipède rectangle. Ainsi on ne peut pas deviner depuis l’extérieur comment fonctionne l’intérieur du bâtiment : on est alors invité à le découvrir. La spirale est en réalité un escalier qui dessert toutes les pièces : les toilettes, le vestibule, la bibliothèque et enfin la salle de lecture.

La bibliothèque est plus précisément comprise dans la montée des marches, elle est signalée par un ralentissement créé par l’élargissement en longueur et en largeur des marches, mais aussi par les bibliothèques qui apparaissent inscrites dans les murs de part et d’autre de l’escalier.

L’ascension physique du bâtiment est en écho avec l’ascension intellectuelle menant vers la connaissance. C’est pourquoi la bibliothèque s’élève vers le ciel. On retrouve cette verticalité avec la forêt qui se trouve être en arrière plan non loin du bâtiment. Tel un donjon, on vient percer la bibliothèque par des fentes de longueurs différentes et qui permettront de se rendre compte de la profondeur des murs.

L’accès de la bibliothèque depuis la maison se fait par un chemin naturel qui longe les bords du lac et vient par la suite trouver un escalier en terre. Une fois dans la salle de lecture, qui se trouve être au dernier étage de la bibliothèque, une large ouverture donne sur le lac et la maison ; c’est une éternelle spirale.

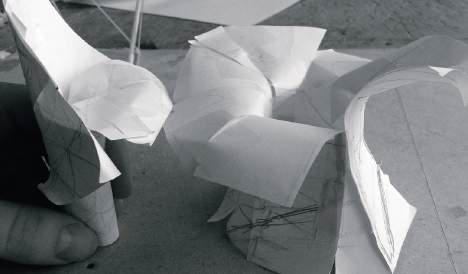

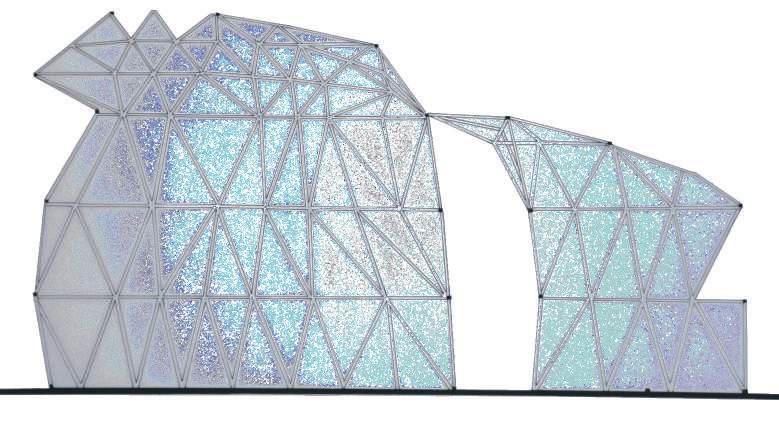

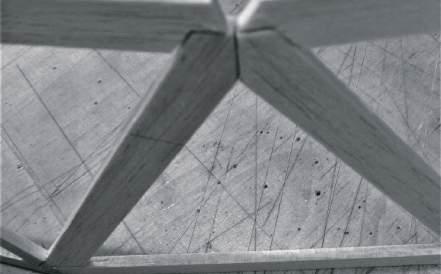

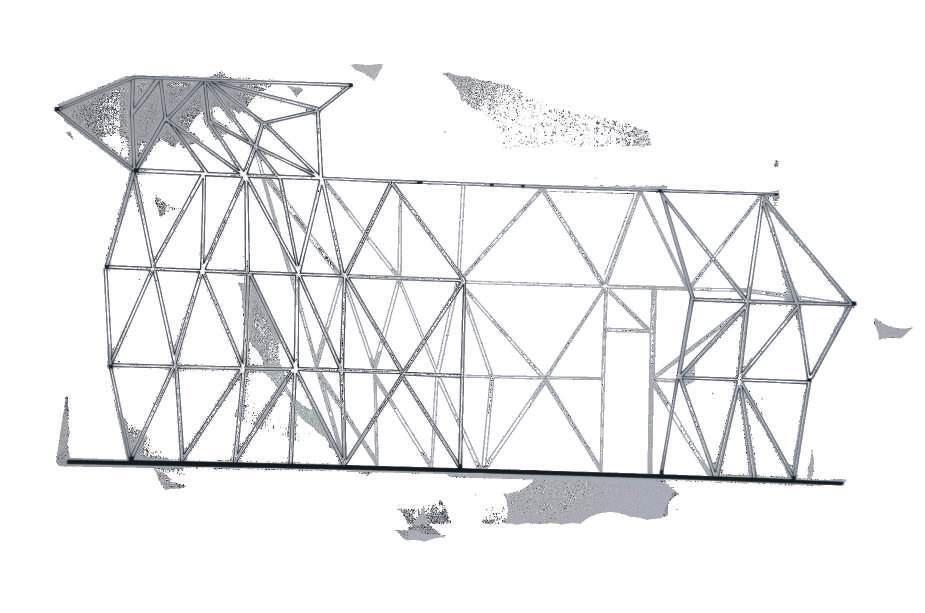

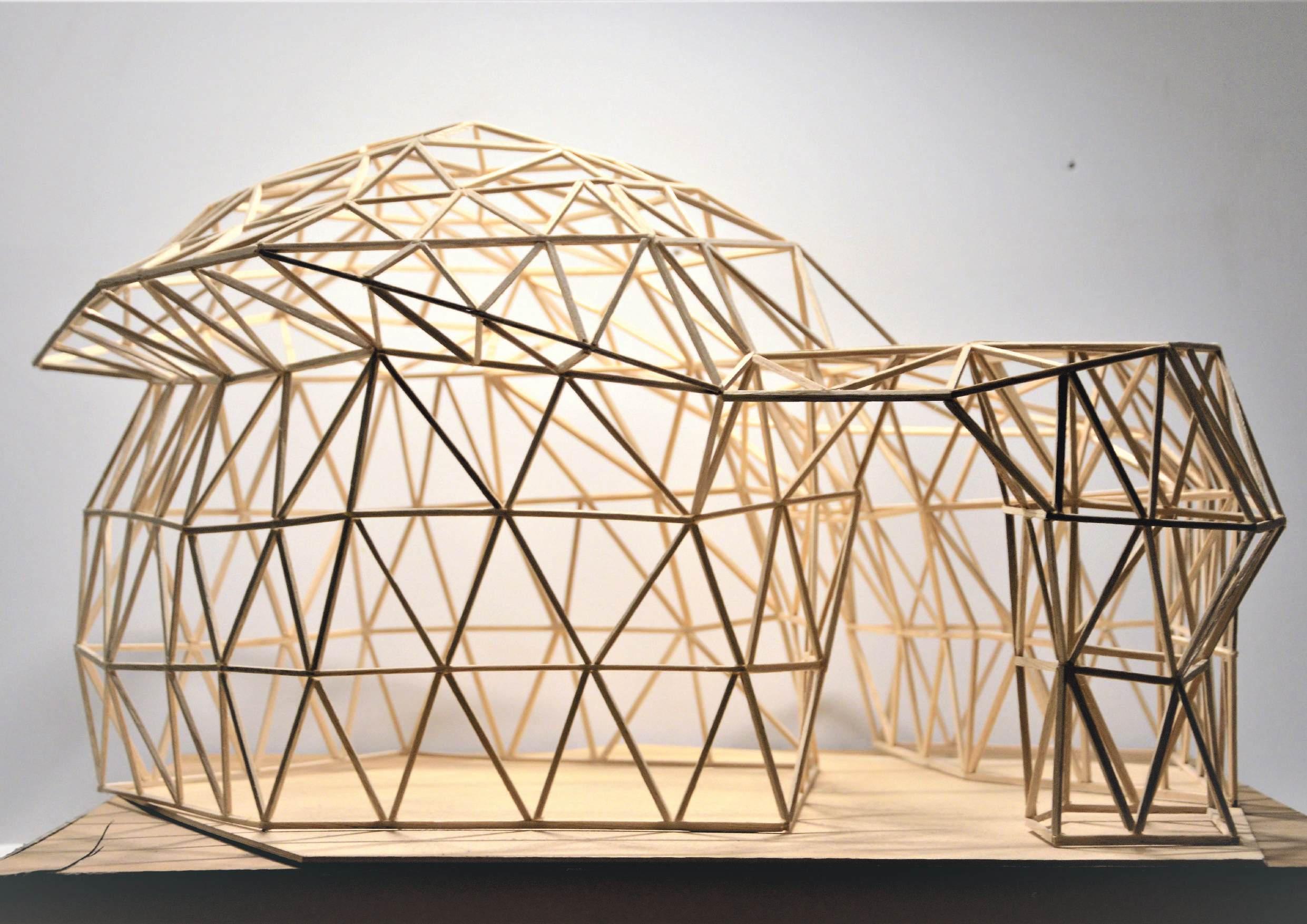

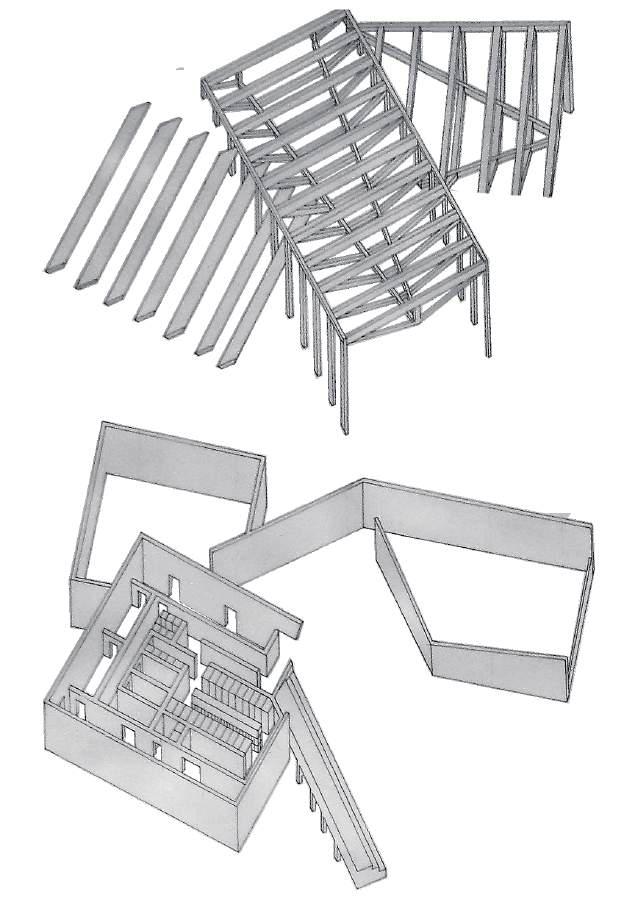

Ce projet qui s’est effectué sur deux semaines est un intensif qui a pour objectif de se questionner sur la charpente bois. À travers la référence des dômes géodésiques, le projet a rapidement évolué sur la création d’espaces uniques où la forme organique et courbe de la structure est en réalité composée seulement de section en bois droit. Ainsi structure et parois sont intimement liées ; il est possible de créer des espaces intérieurs, intérieurs- extérieurs et extérieurs dans une même unité. Les noeuds et les assemblages sont aussi uniques et irréguliers.

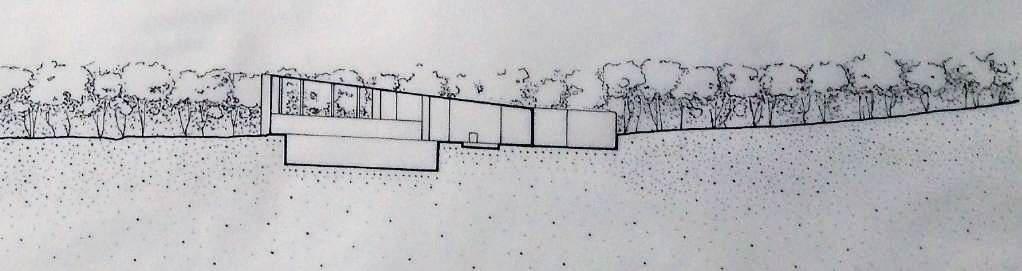

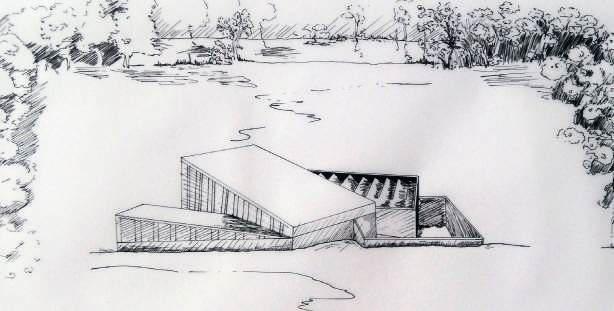

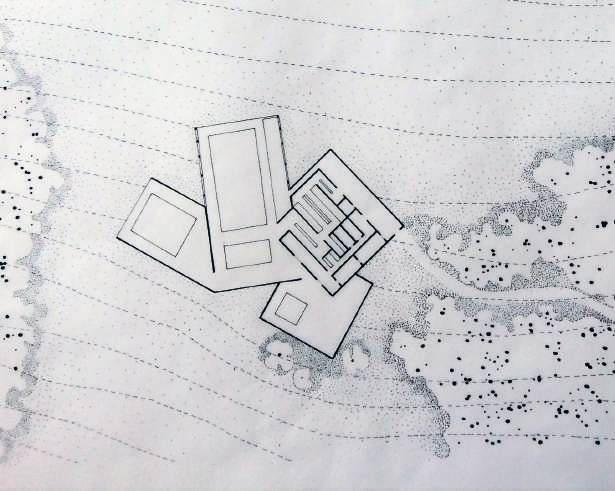

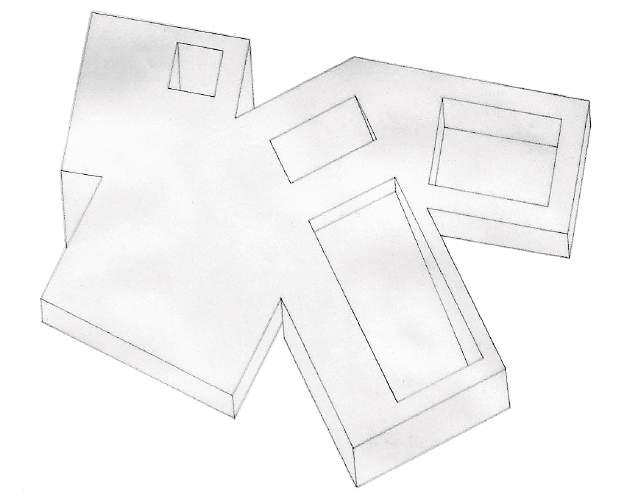

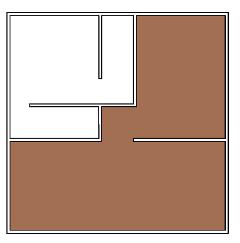

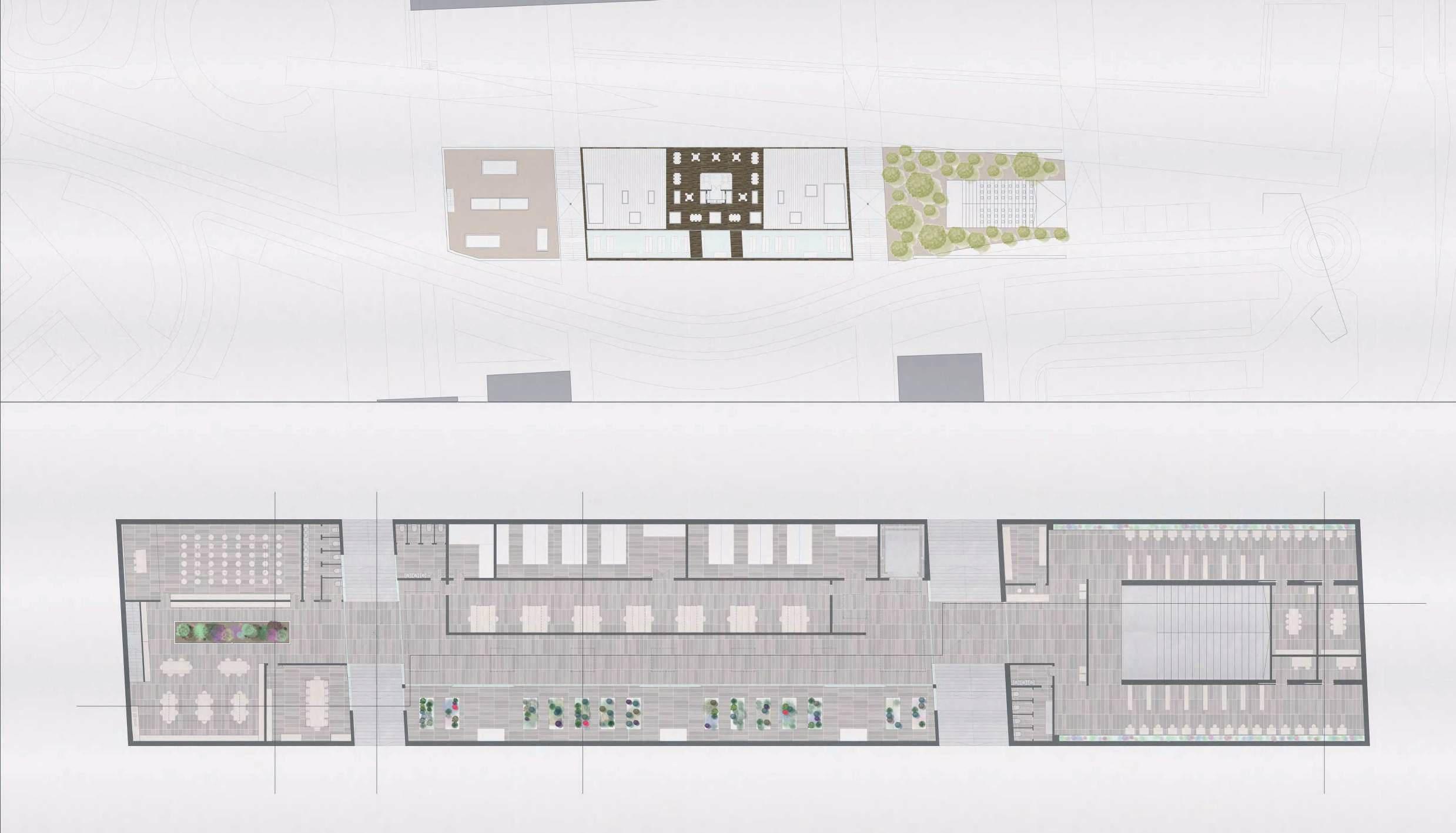

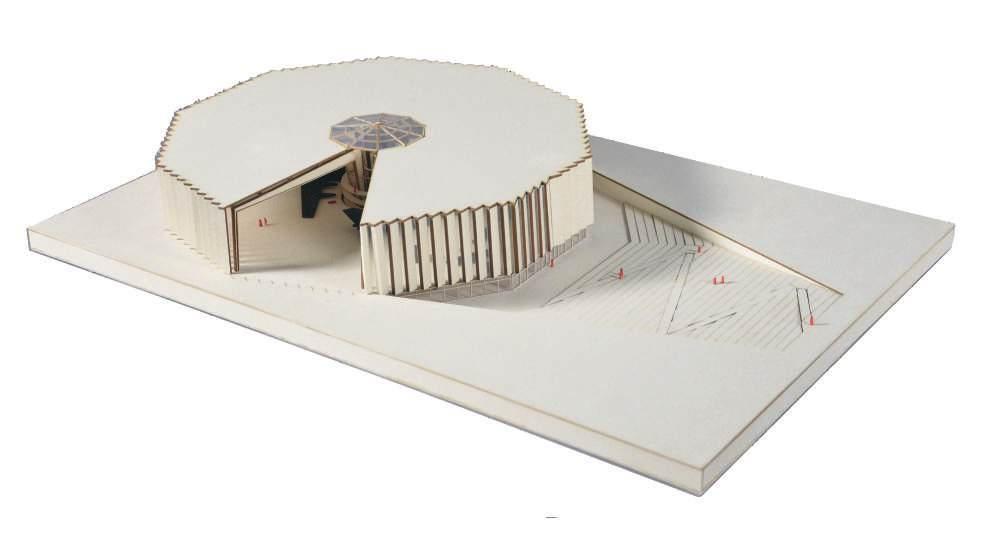

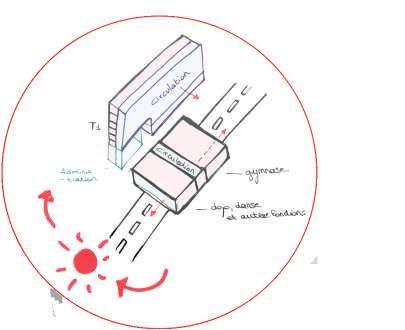

EMBOITEMENT, PARCOURS & VUES

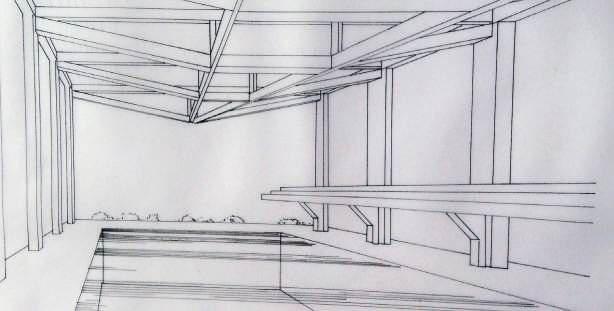

Le projet s’établit dans la recherche d’une figure programmatique éclatée. Ce sont quatre parallélépipèdes qui intérargissent entre eux et qui ont chacun leur particularité. Ils accueillent et organisent le programme intérieur de la piscine : l’un regroupe les parties plus fonctionnelles et les trois autres comportent les piscines. L’orientation des parallélépipèdes prend en compte les vues et paysages ; ainsi soit ils s’ouvrent ou se ferment à l’environnement. Leur emboîtement définit les circulations intérieures de la piscine. Circulations qui se traitent au sein même du volume : selon que l’on soit nageur en groupe scolaire ou encore maître nageur ou agent administratif.

La nature des volumes programmatiques se qualifie au regard de l’usage et de la relation au site. La partie plus fonctionnelle est repliée sur elle-même. La lumière est filtrée et apportée par la présence de sheds en béton : c’est l’intimité qui prime. La transition vers le bassin de nage principal se veut forte : l’espace devient de plus en plus lumineux, il s’agrandit par une toiture et une charpente bois spécifique qui s’élève et fixe une vue en plongée : celle des bords de Marne et sa forêt verdoyante. Le deuxième bassin, plus ludique, est au contact de la nature. Sa toiture s’élève, tout en suivant la topographie du site, permettant une vue sur les arbres en feuilles. Le dernier espace est un extérieur clos : il ya un rapport fort au ciel et permet au nageur de profiter du soleil lors des beaux jours.

La piscine s’intègre donc dans le territoire selon les éléments caractéristiques du parc : elle est au coeur du parc, entre bois et eau. Elle s’insère dans la topographie qui mène plus haut à l’entrée du parc, et qui s’étend plus bas jusqu’à la Marne.

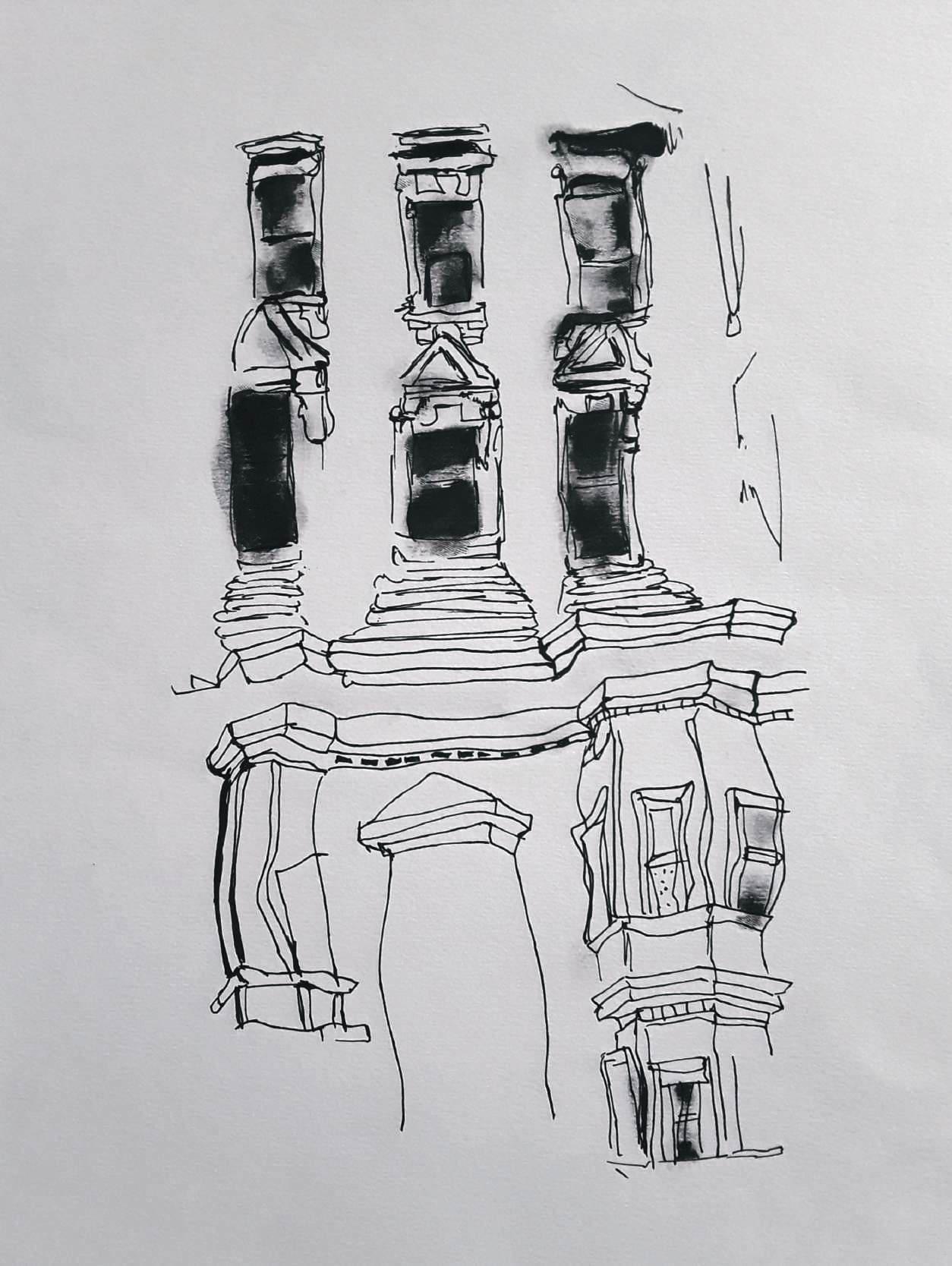

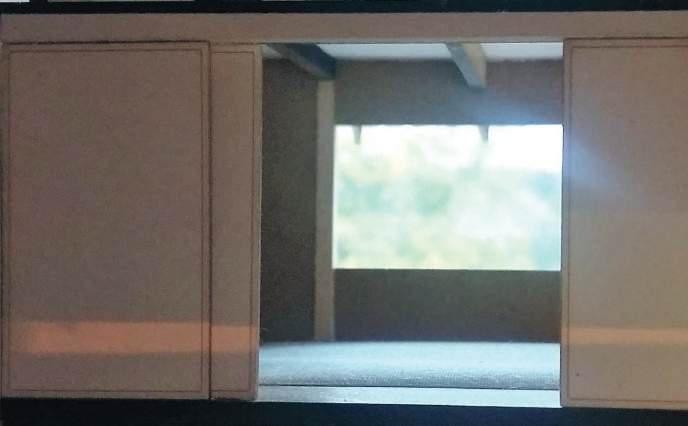

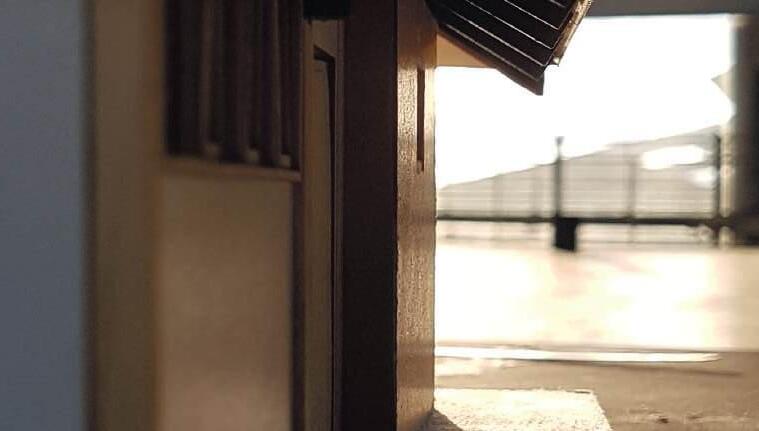

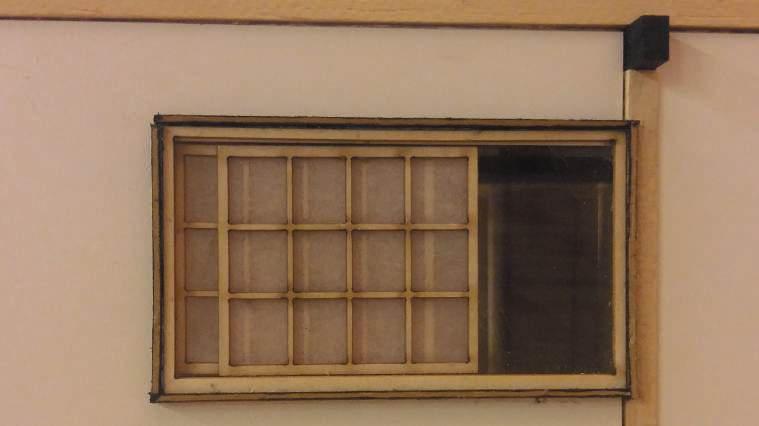

Cet exercice consiste à la reconstitution et reproduction d’une architecture existante. La maison de Kazuo Shinohara est construite dans les années 60 et il existe très peu de documents techniques qui permettent de reconstituer la maquette de la maison. La Umbrella House est connue pour sa charpente bois impressionnante. C’est aussi la plus petite maison jamais réalisée par l’architecte. En réussissant à trouver la maison sur Google map, il a pu être possible d’observer et de découvrir de nouveaux détails sur la façade principale et quelques vues, moins bonnes, des façades latérales.

Cet exercice d’analyse a été très enrichissant, d’autant plus qu’il était impossible de visiter la maison. Il a fallu comprendre chaque élément de la construction à l’échelle de la structure jusqu’à la petite échelle des portes coulissantes traditionnelles japonaises (shoji) et la menuiserie des fenêtres. La maquette à échelle 1/50 se devait être la plus réaliste et conforme possible dans l’utilisation des matériaux ainsi que dans leur représentation.

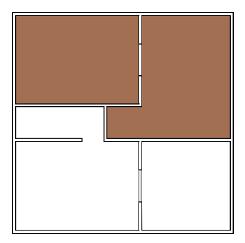

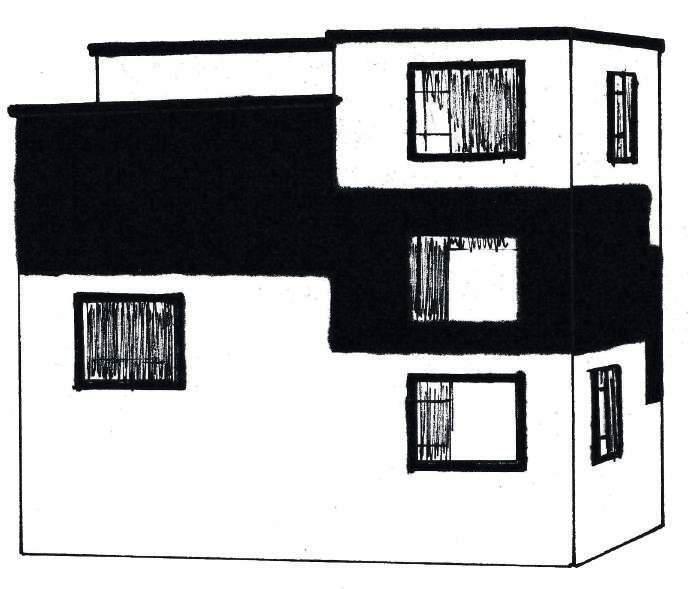

Pour ce projet, un client bien particulier est attribué à chaque étudiant par le professeur. Dans mon cas, le client est un «contrebandier fêt ard». Ce projet fait appel à l’imaginaire qui correspond au client. Ainsi il est possible de dégager deux parties de la maison qui correspondent à l’identité du personnage : une partie cachée, dans l’ombre, et une autre qui se doit d’accueillir la fête, dans la lumière. Le projet évolue en étage et le principe majeur est l’emboîtement (cf les schémas en mousse) de ces deux parties qui s’opposent (ombre/lumière) pour former une unité : la maison. Néanmoins une circulation centrale et privée permet de desservir les pièces intimes et les pièces «publiques» par des portes secrètes.

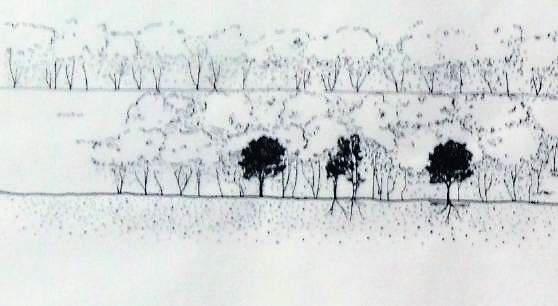

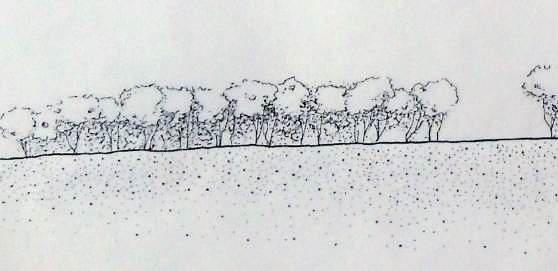

La révolution verte

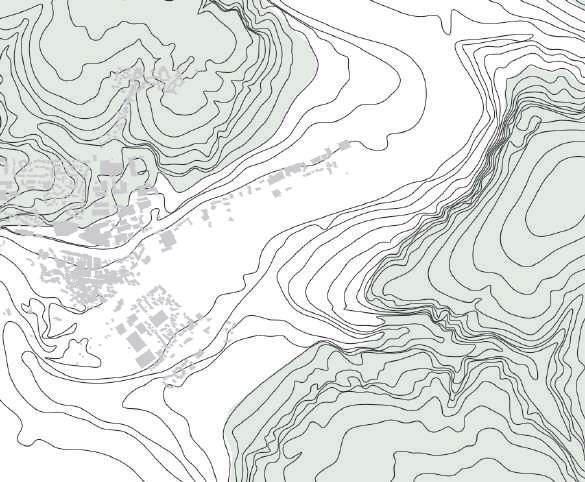

Le projet de ce semestre s’est principalement tenu sur l’analyse de territoire de Lizy-sur-ourq, commune située dans la Seine-et-Marne. L’objectif étant de comprendre la situation géographique et l’organisation sociale et spatiale du territoire afin de proposer une réponse, dans un angle d’attaque spécifique, d’amélioration de l’urbain pour les habitants de la commune. La problématique qui s’est dégagée au fur-et-àmesure est la suivante : Quelles sont les indices qui tendent à prouver que Lizy fait partie intégrante de la vallée ?

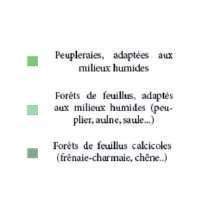

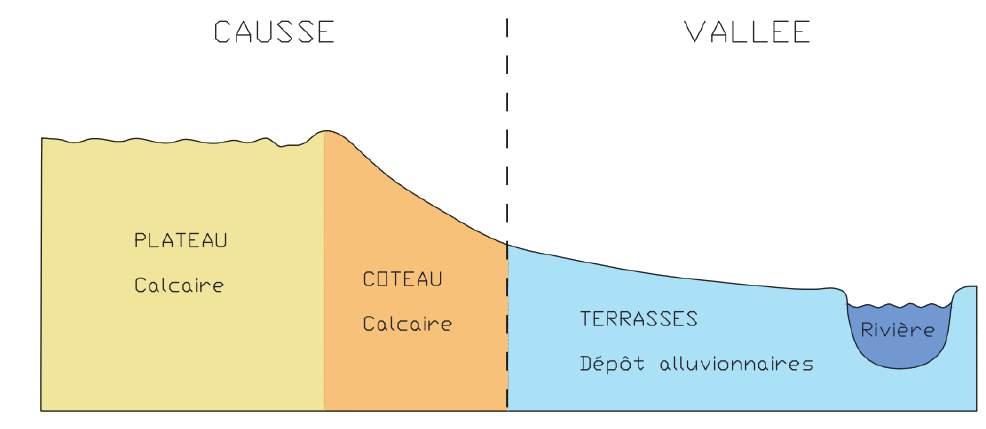

L’établissement des cartes d’un relief marqué, de l’hydrographie et de son sol ainsi que de sa flore répondent à cette question. Les notions de plateau, de coteau et de rivière (l’Ourcq traverse le coeur de Lizy) sont les marqueurs de la vallée. C’est un territoire maîtrisé où l’Ourcq est canalisée sur 10 km et dont les berges sont riches en végétation : c’est la ripisylve, flore particulière du cours d’eau. Le territoire est mouvant et vivant : c’est une zone inondable, celle du fond de vallée. Quatres projets découlent de cette analyse : une ferme agroforestière, un centre de recherche de la ripisylve, un centre d’animation et un hébergement en classe de découverte.

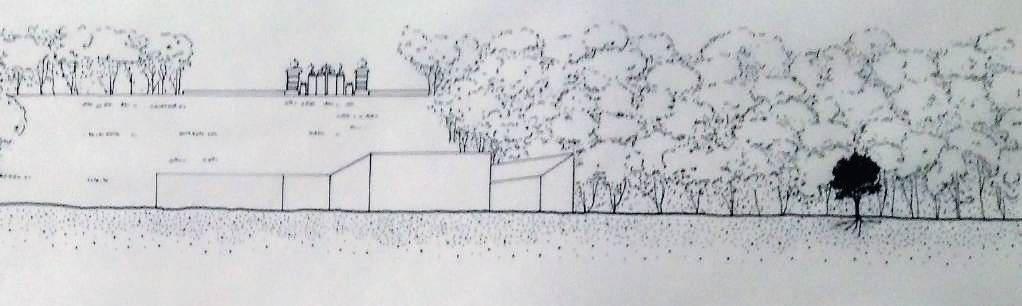

Ce dernier est le projet que je développe. Le projet a pour but de revaloriser un site au potentiel inexploité, une parcelle non construite au bord de la rivière. L’hébergement sera une continuité de la ville et une liaison à la nature : la ripisylve et la rivière. Le bâtiment est en U tourné vers l’Ourq. La construction est en bois avec une charpente bois à double pente, typique des maisons de Lizy avec pour particularité d’offrir une ouverture zhénitale et de protéger les passerelles extérieures de la pluie. Dans une version revisitée de «la fenêtre habitée» de Louis Kahn, les chambres sont conçues comme des unités où lit, armoire et fenêtre sont des éléments intimement liés. La mise en place d’une passerelle au niveau RDC et R+1 est un dispositif architectural dont l’objectif est d’observer le territoire à tout moment.

Le corps droit du bâtiment est parcouru par une passerelle bois dont la fonction est une piste cyclable et piétonne qui donne accès à la «voie verte» imaginée afin de redonner de la valeur à l’Ourq pour ses habitants. Ainsi le projet questionne la relation particulière entre le privé et le public.

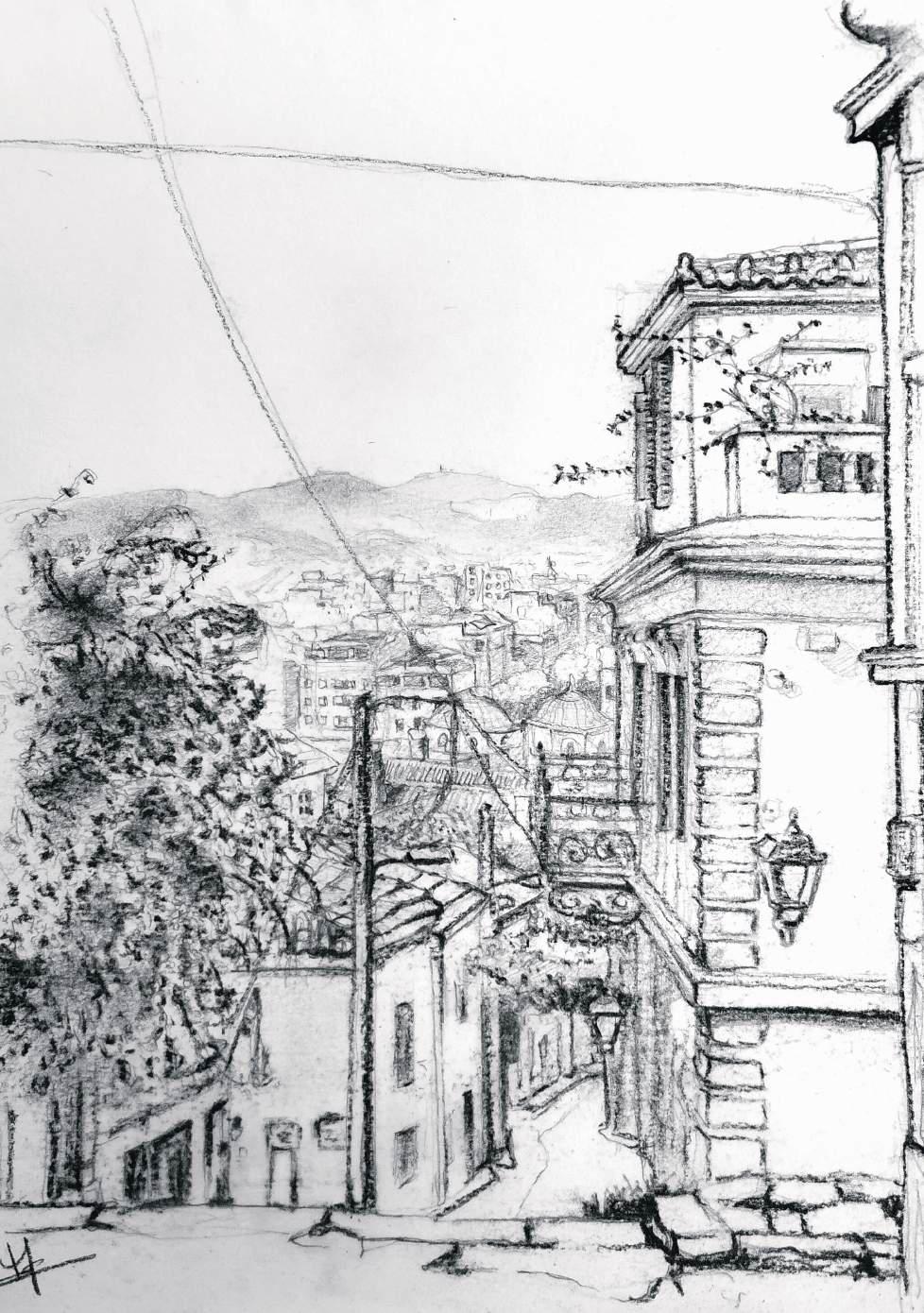

L’ESPACE PUBLIC DU PETIT PORT _ ANALYSE ET TRANSFORMATION VOLOS

A partir de l’analyse de l’espace public du petit port de Volos, ces questions restent à résoudre : Comment cet espace révèlet-il un changement dans le rapport qu’il entretient avec la mer et la promenade piétonne ? Comment valoriser et clarifier cet espace ?

L’objectif principal est d’ouvrir la place à la zone piétonne mieux qu’elle ne l’est actuellement. Il est important de définir clairement un espace accueillant où le piéton sera davantage incité à séjourner. La première action est de retirer le parking. Ensuite la suppression du muret, véritable délimitation de la place et de mobilité dans l’espace pour les piétons, permet la construction d’une estrade qui permet à la fois de desservir la place mais aussi de s’asseoir et de profiter de l’espace. Enfin la conception de deux rampes de part et d’autre de la place permette la fluidité de mouvement et d’entrée sur la place. Les rampes d’accès s’adressent en premier aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes et aux vélos.

Il existe sur la place une structure en bois (qui était un ancien café) à l’abandon dont la nature s’est emparée de l’objet architectural. L’objectif est de revaloriser cette structure qui sera utilisée par l’homme et par la nature. Les badauds pourront atteindre la nouvelle toiture terrasse afin d’apprécier le paysage ouvert sur la mer, le port et l’église. La végétation ajoutée créera plus d’intimité et d’air frais pendant l’été.

- travail en trinômeVOLOS

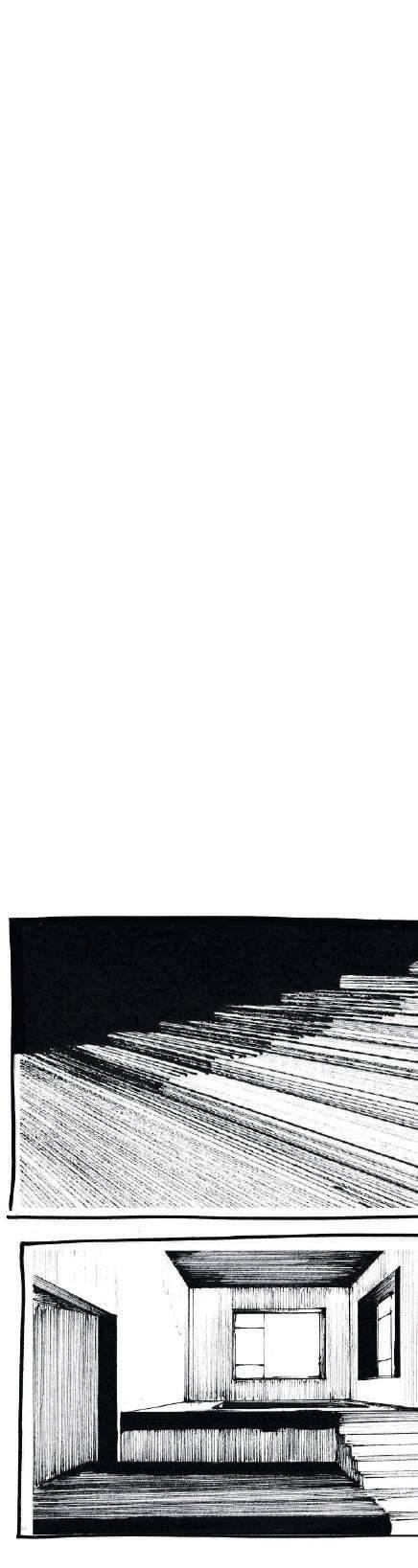

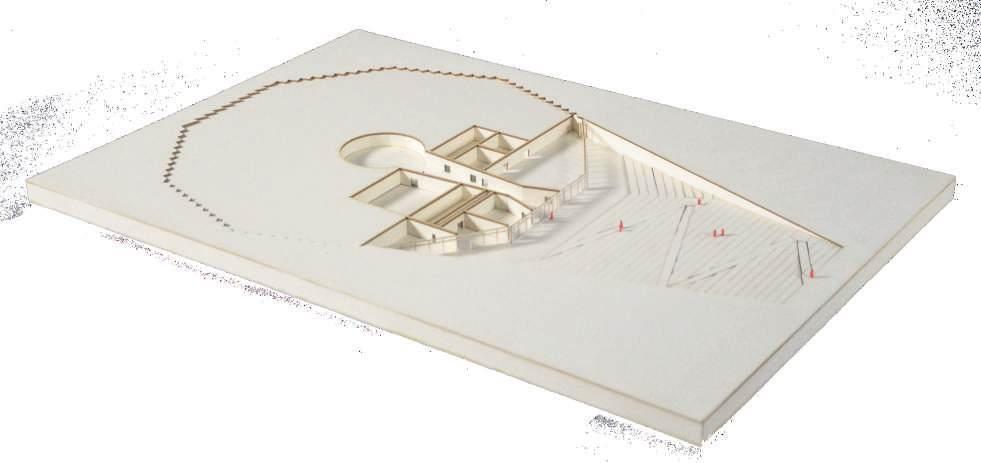

Ce projet a pour objectif de concevoir un centre scientifique et culturel enterré à 80 % de son volume.

Dans la partie supérieure du bâtiment principal se trouve le restaurant, qui correspond au 20 % du volume total, entourée de cultures. Ce lieu est protégé par une structure en bois sur laquelle sont installés des panneaux solaire. Sous terre, le bâtiment peut être parcouru en son centre par un long couloir qui est aussi un espace d’exposition. Il est éclairé grâce à la zone des cultures entièrement visible grâce à la paroi vitrée. La lumière naturelle vient du haut des cultures. Le mur en béton qui délimite l’espace public avec l’espace privé sert de mur d’exposition. Derrière ce mur se trouvent les salles des scientifiques et l’entrepôt. Cette partie est accessible par les deux extrémités ainsi que par un large ascenseur.

Le bâtiment à l’Ouest contient des salles de réunion et une salle de conférence privée. Cet espace dispose d’un patio qui apporte de la lumière naturelle à l’intérieur. Les arbres et la végétation du patio créent une ambiance agréable, davantage liée au sol naturel même si le bâtiment est souterrain. La partie Est est un amphitéâtre ouvert qui permet d’accèder à la bibliothèque et au bâtiment principal.

Dans ce projet, vous pouvez voir une continuité dans toutes les parties : c’est un seul couloir, intérieur et extérieur, permettant de distribuer horizontalement l’ensemble du projet.

Le cours aborde le remodelage des espaces extérieurs au bord de l’eau, dans les vides urbains et à d’autres lilmites. Les sites sont ambigus, instables et fracturés, résistant à la normalisation forcée du masterplan. Les significations latentes, les traces et les qualités matérielles de l’espace doivent être coordonnées dans un nouveau récit, sous la forme d’un nouveau paysage, à la fois familier et énigmatique.

Ce travail d’atelier se développera autour de la conception d’un belvédère au bout de la longue jetée qui protège le port de Volos. Cette structure, qui abritera également le phare portuaire, offrira un nouveau point de repère pour le front de mer de la ville.

VOLOS

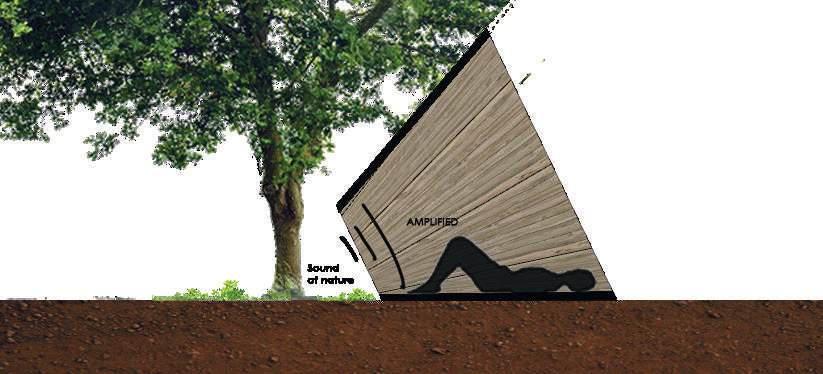

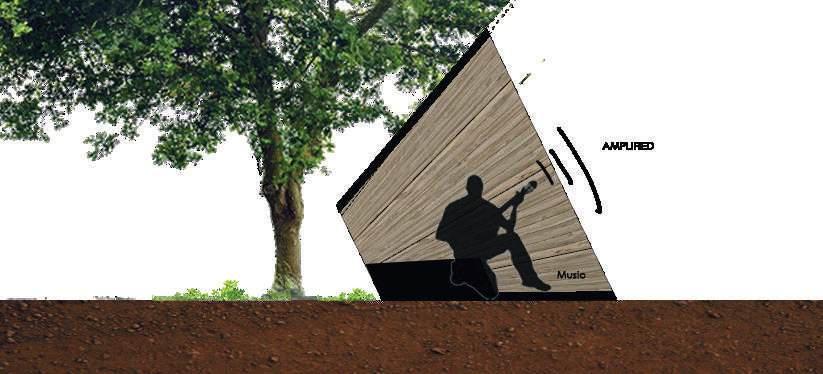

Vous fermez les yeux pour mieux ressentir le son qui vous entoure ou le silence. Profiter d’un moment unique qui n’arrivera qu’une seule fois. Parfois, je me retrouve à me concentrer sur ces moments et je réalise alors leur importance. Ce cours est une analyse de l’environnement, des sons et des ambiances dans l’espace public de Volos et plus généralement en architecture. Dans ce projet, la zone de choix est un parc proche du front de mer et à proximité d’un site antique.

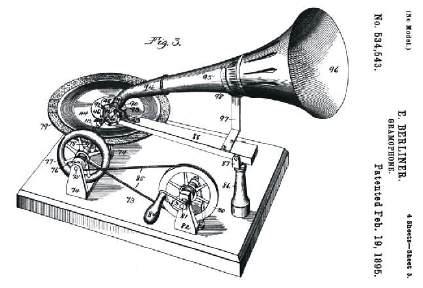

L’idée est de construire une structure qui amplifie les sons naturels. Il suffit de d’y asseoir afin de profiter de l’atmosphère de cette zone spécifique. De là également vous pourrez voir les constructions anciennes qui font partie de la magie du lieu et vous pourrez les observer. Cet structure accueillera de la musique, des voix et des chants. L’idée de ce projet est de créer un objet aux sons amplifiés : à l’image d’un gramophone ou de la forme d’un magnétophone. L’objet architectural sera utilisé par les habitants - ils occuperont cette structure, seront attentif aux sons environnants, se reposeront sous les arbres et à l’ombre.

PARIS, 8 ème arrondissement

EXPÉRIENCE DE LA MATÉRIALITÉ, DE LA FRUGALITÉ ET DE L’ÉCONOMIE DE MOYEN

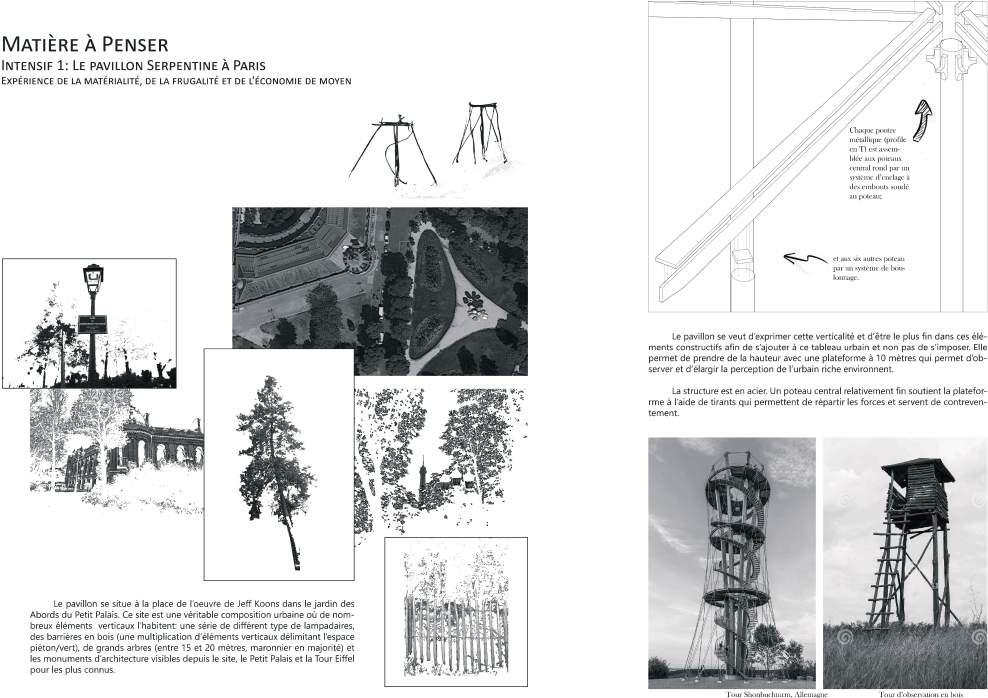

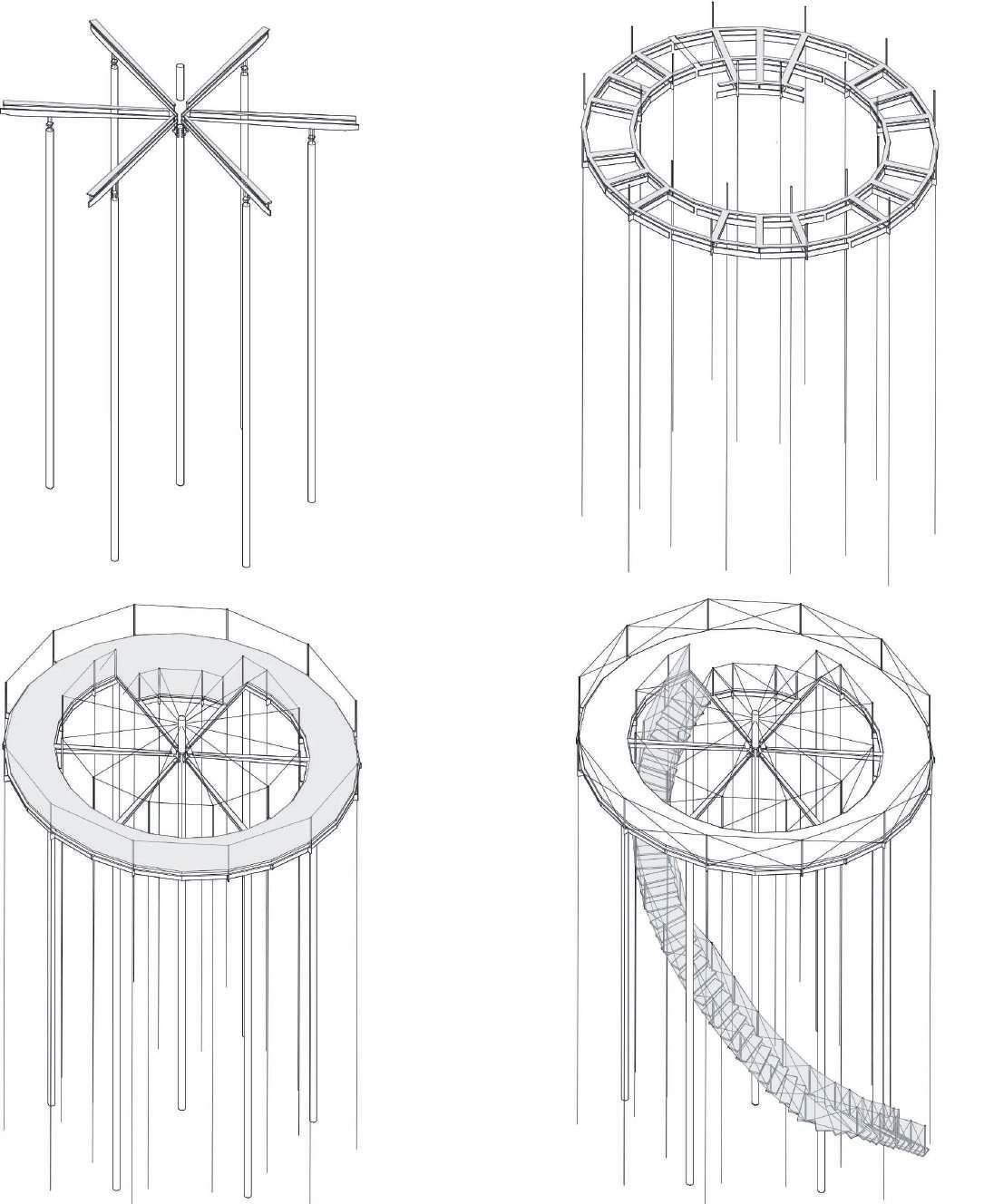

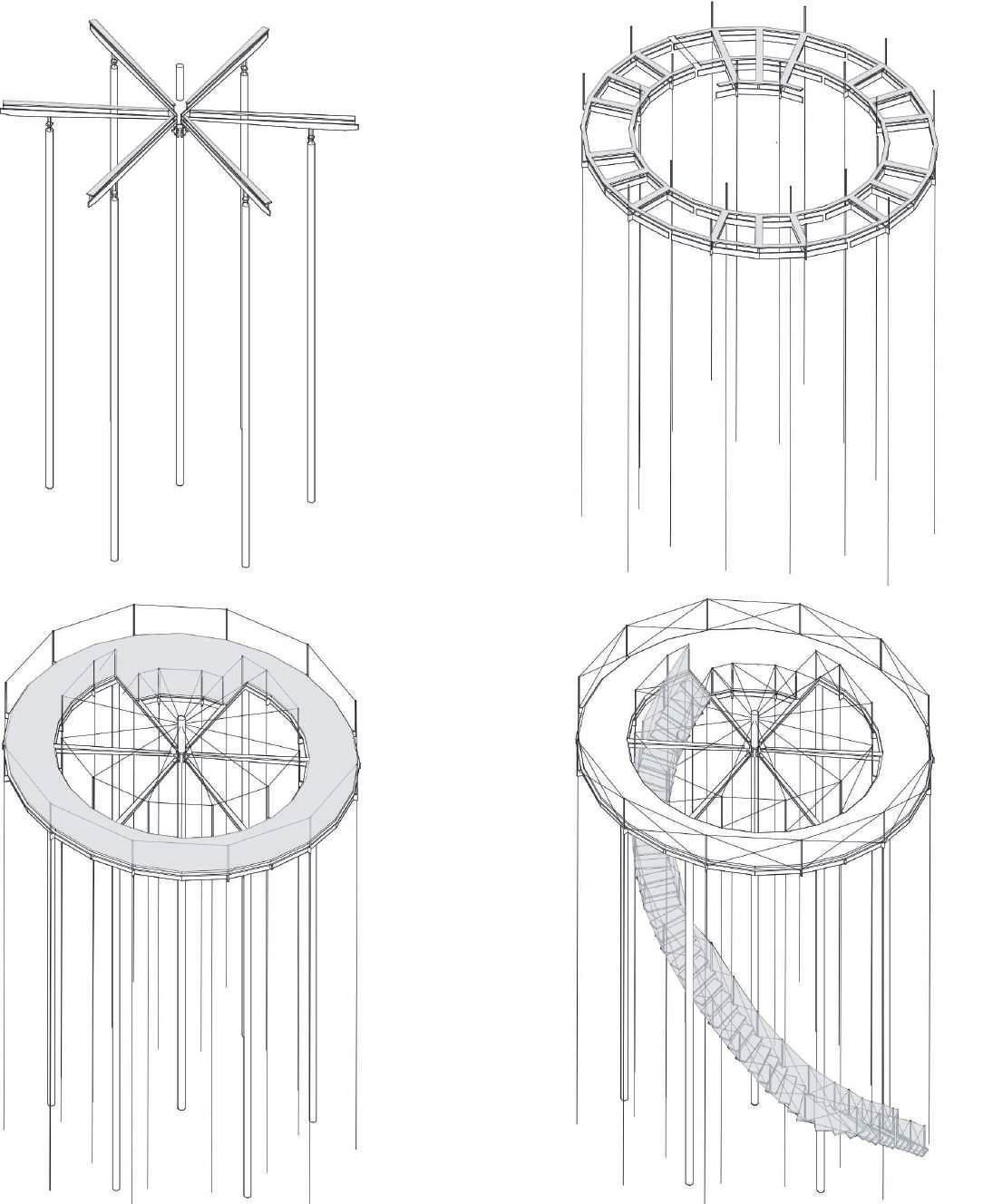

Le pavillon se situe à la place de l’oeuvre de Jeff Koons dans le jardin des Abords du Petit Palais. Ce site urbain se compose d’éléments verticaux : une série de différents types de lampadaires, des barrières en bois (une multiplication d’éléments verticaux délimitant l’espace piéton/vert), de grands arbres (entre 15 et 20 mètres, marronniers en majorité) et les monuments d’architecture visibles depuis le site, le Petit Palais et la Tour Eiffel pour les plus connus.

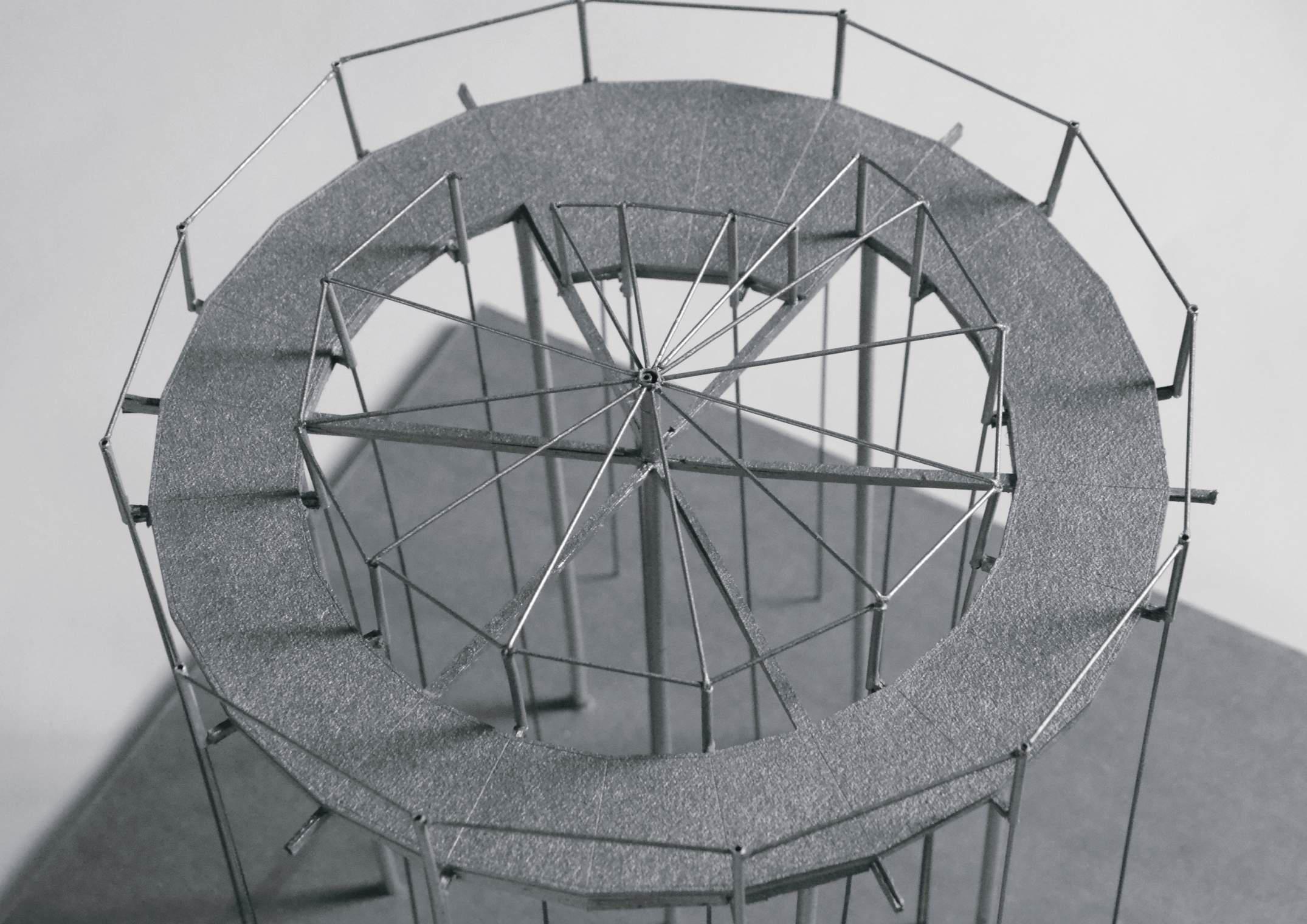

Le pavillon exprime cette verticalité dans la finesse de ces éléments constructifs afin de s’ajouter à ce tableau urbain et non pas de s’imposer. Il permet de prendre de la hauteur avec une plateforme à 10 mètres qui permet d’observer et d’élargir la perception de l’urbain environnant.

La structure est en acier. Une série de poteaux dont les sections sont les plus fines possibles, soutiennent la plateforme. C’est à ces poteaux que viennent se fixer l’impressionnant escalier, dont l’une des caractéristiques est de servir de contreventement à la structure globale.

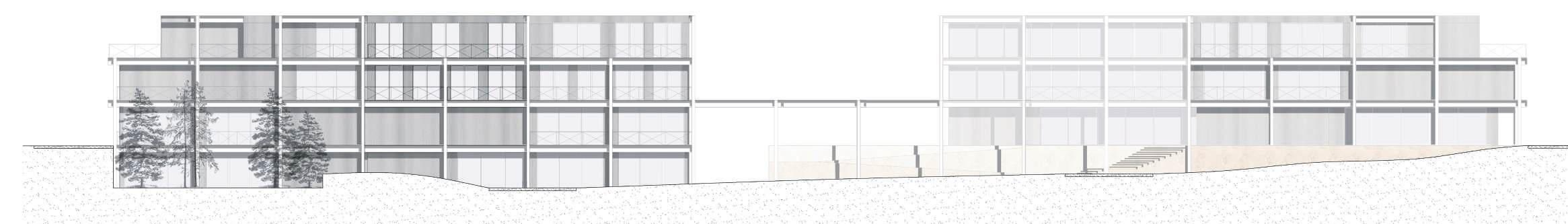

DUGNY

Le site de projet est en relation avec le musée national de la marine et les pistes de l’aéroport du Bourget qui le relient au musée de l’Air et de l’espace. C’est un univers particulier ; celui d’un site protégé et organisé autour de la rénovation et de la conservation aéronautique. Dans le projet, une promenade urbaine guidant le visiteur vers l’entrée du musée a pour but de sensibiliser au site existant. La mise en scène du musée par une large esplanade permet une arrivée progressive jusqu’à l’entrée. La façade qui fait face est composée de tôles acier, en tension avec la partie basse, enterrée, entièrement vitrée. Toutes les fonctions du programme sont enterrées : le plan est divisé en deux parties symétriques dont l’axe est l’espace de circulation. Le début de l’ascension se fait progressivement par une rampe. Au niveau 0, la salle d’exposItion du musée est libre et permet d’agencer les avions tout autour de l’espace de circulation. La rampe s’élève jusqu’à son point le plus haut à 10 mètres du sol. Il est alors possible de découvrir tous les avions à différentes hauteurs.

La structure est le résultat d’un portique en acier auquel a été appliquée une rotation. Le portique est composé d’un poteau épais, proche de l’axe de rotation (il soutient les rampes) et d’un poteau plus fin en extérieur (relié à l’enveloppe). Trois anneaux de ceintrage permettent de contreventer les poteaux centraux. La structure régit la forme du bâtiment : on obtient alors un décagone de 45 mètres de portée. Les éléments poteaux poutre en acier sont préfabriqués en usine et soudés sur site. La rampe vient s’accrocher en porte à faux à la structure grâce à une console. Pour rigidifier la structure, des raidisseurs se fixent dans l’épaisseur du portique. Un dôme vitré se pose sur les poteaux centraux apportant une lumière zénithale au centre du musée qui tombe jusqu’au niveau enterré.

Les façades sont générées par des pliures alternant plein et vitre. Elles sont orientées selon la course du soleil. La façade sud est composée par de grands pans opaques et de surfaces vitrées ( 80 centimètres) limitant le soleil direct à l’intérieur du musée. Les parois opaques ont une structure indépendante de la structure principale. Elle est autoportante sur 16 m de haut. Les menuiseries sont dissimulées dans les parois opaques et dans la dalle du sol. Les vitrages d’un même pan sont reliés par une jointure fine isolante. Les pliures se prolongent au-delà de la toiture venant créer l’acrotère.

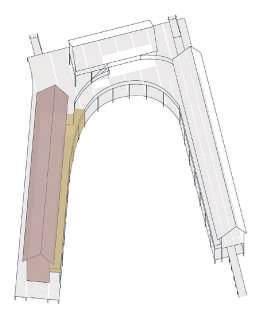

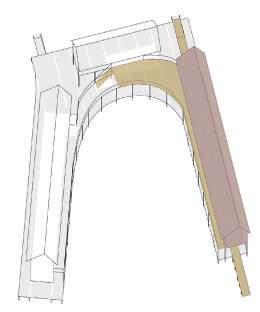

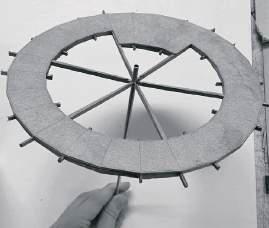

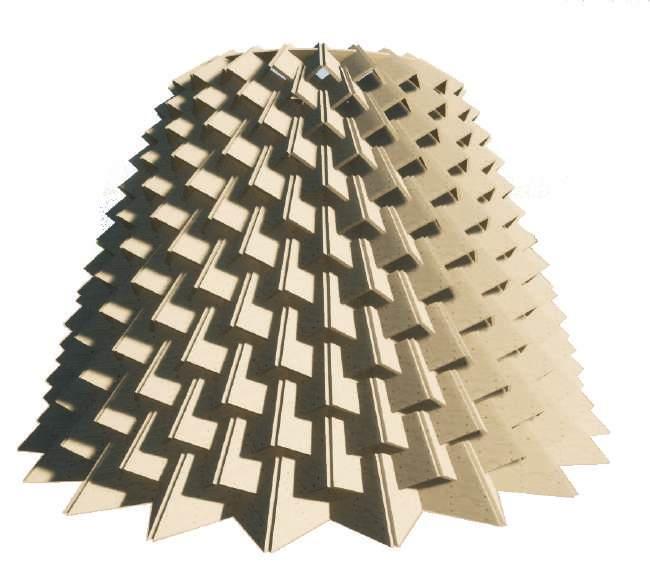

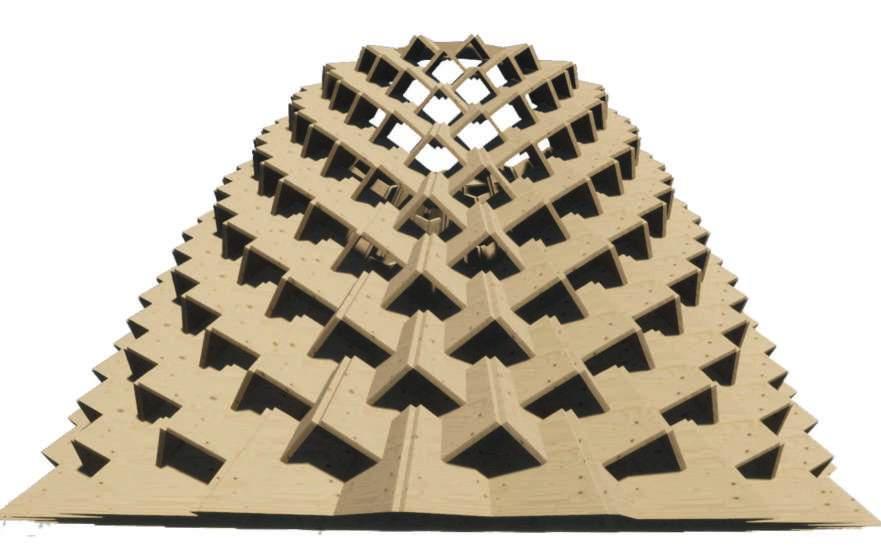

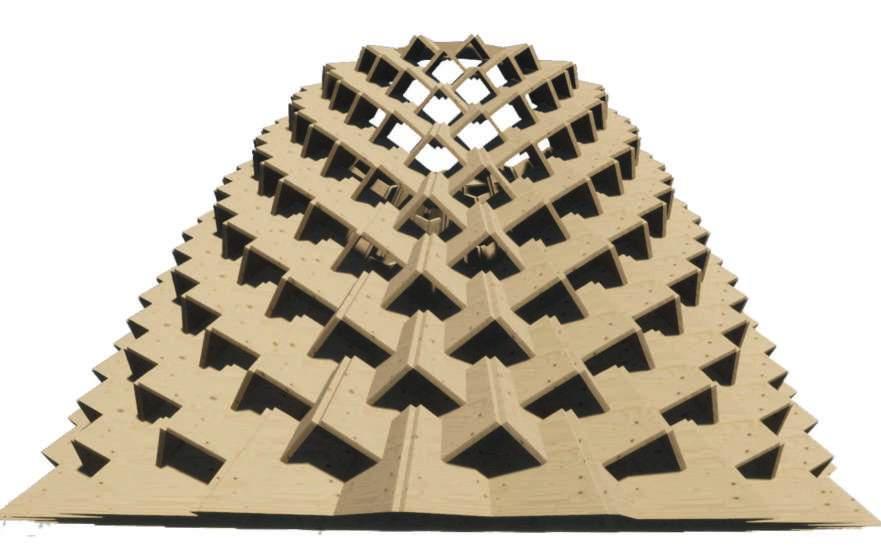

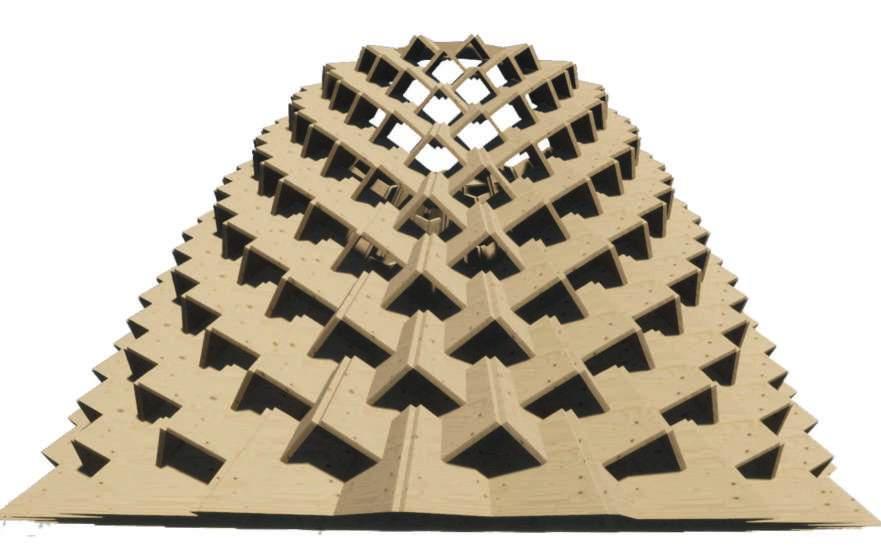

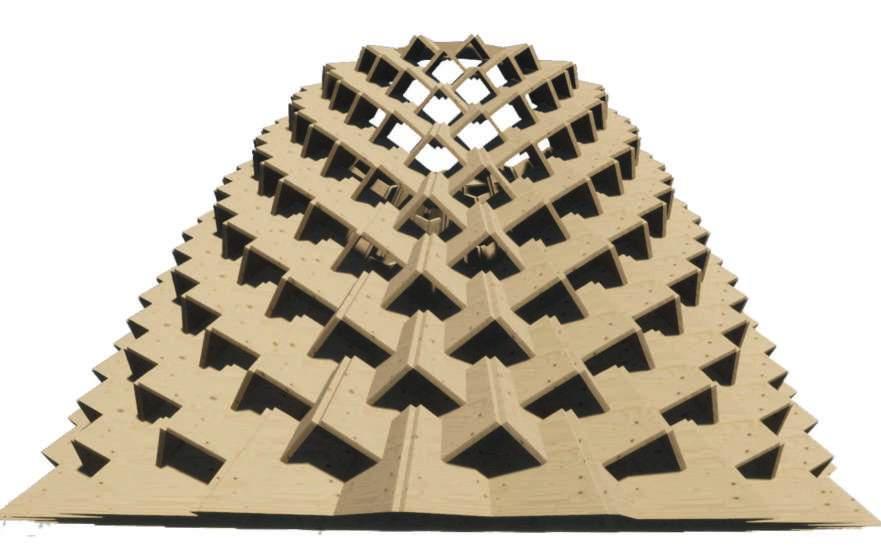

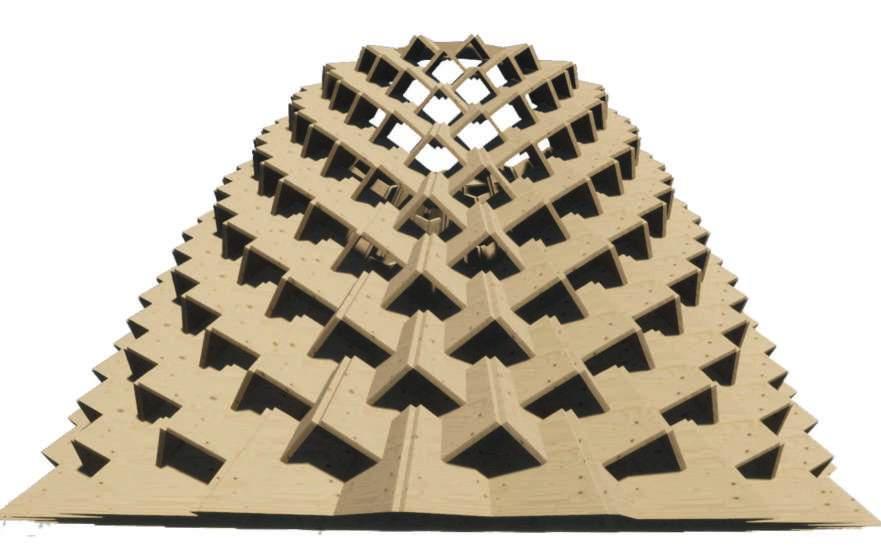

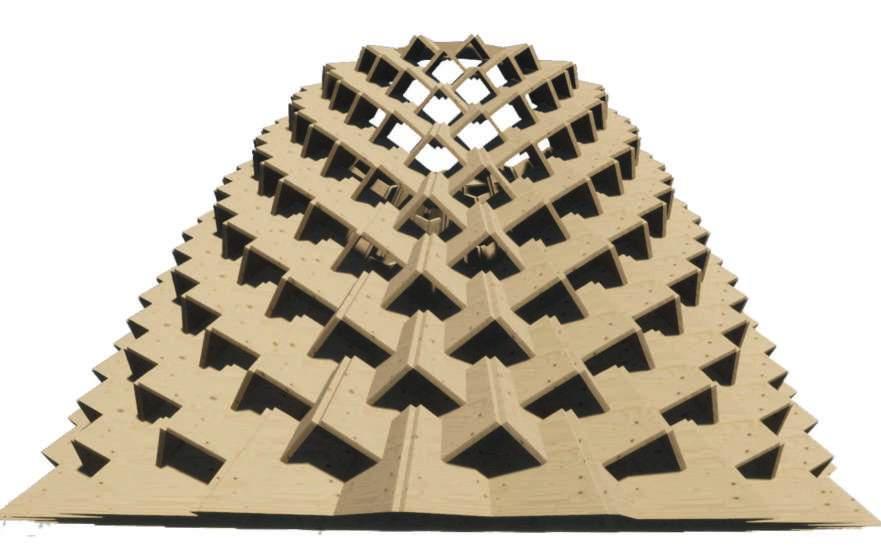

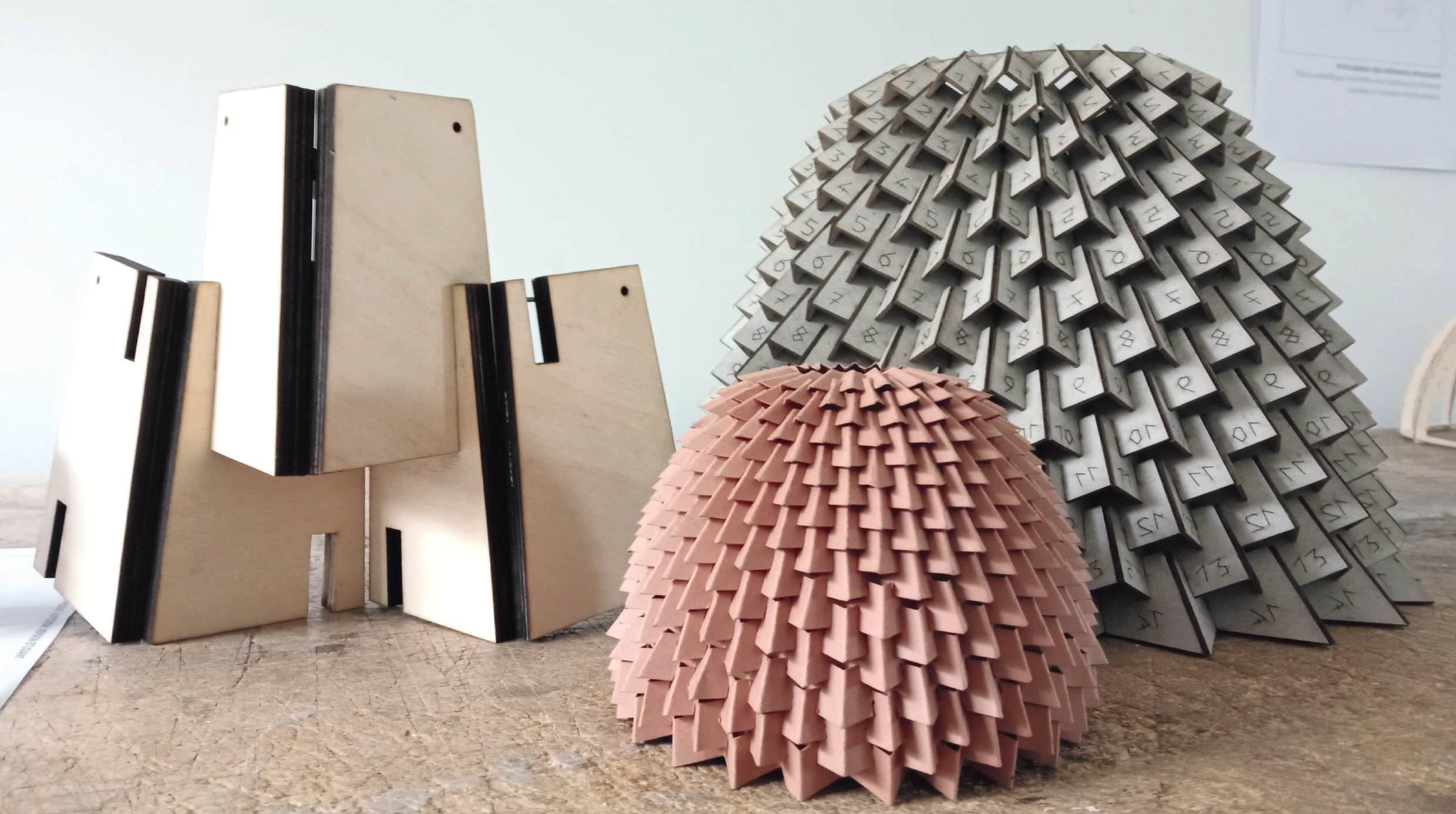

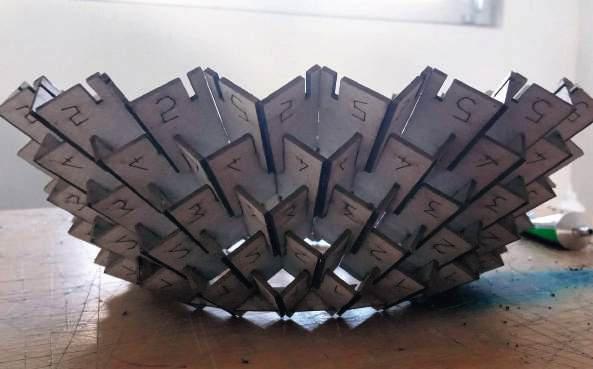

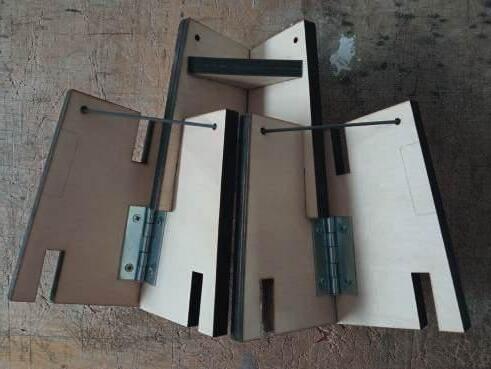

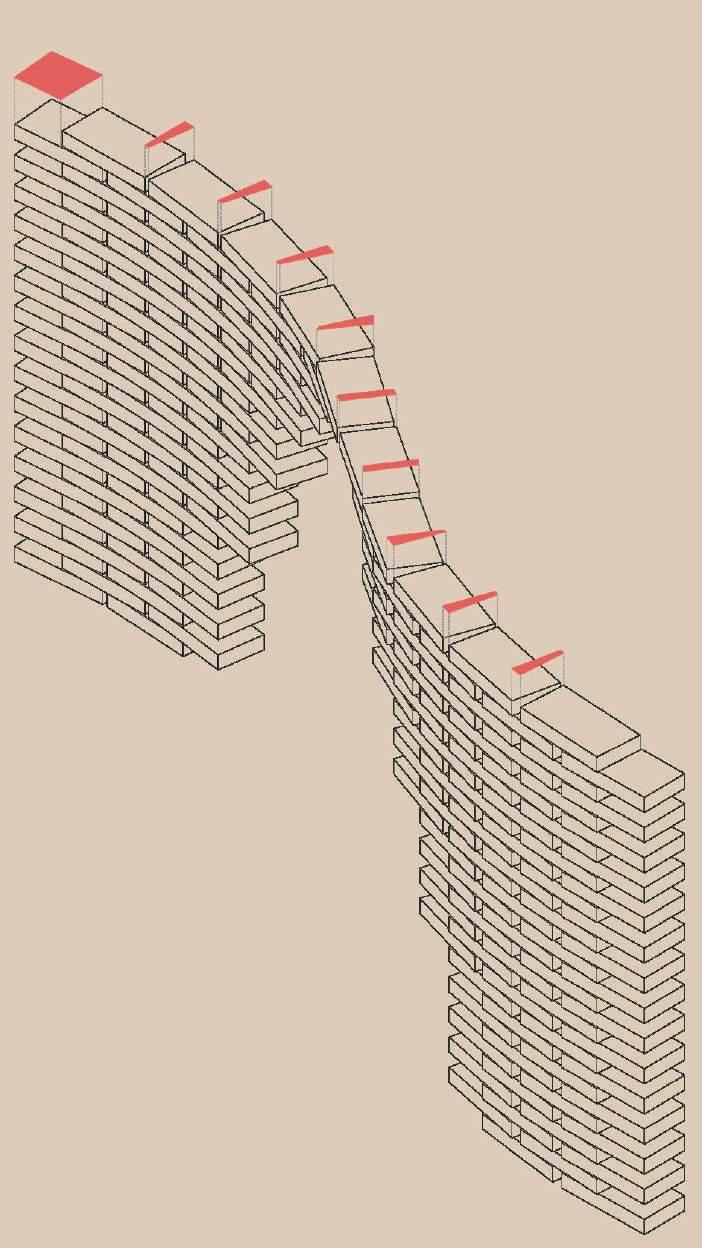

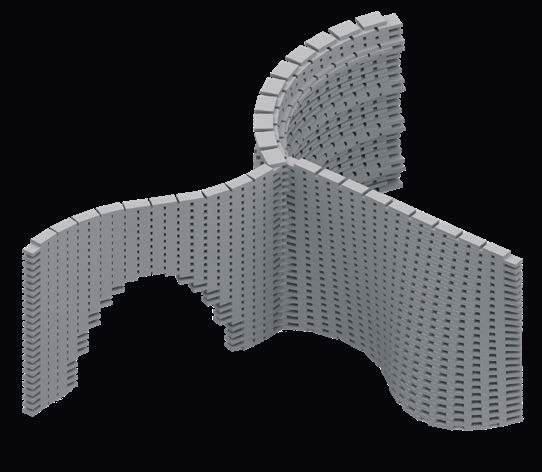

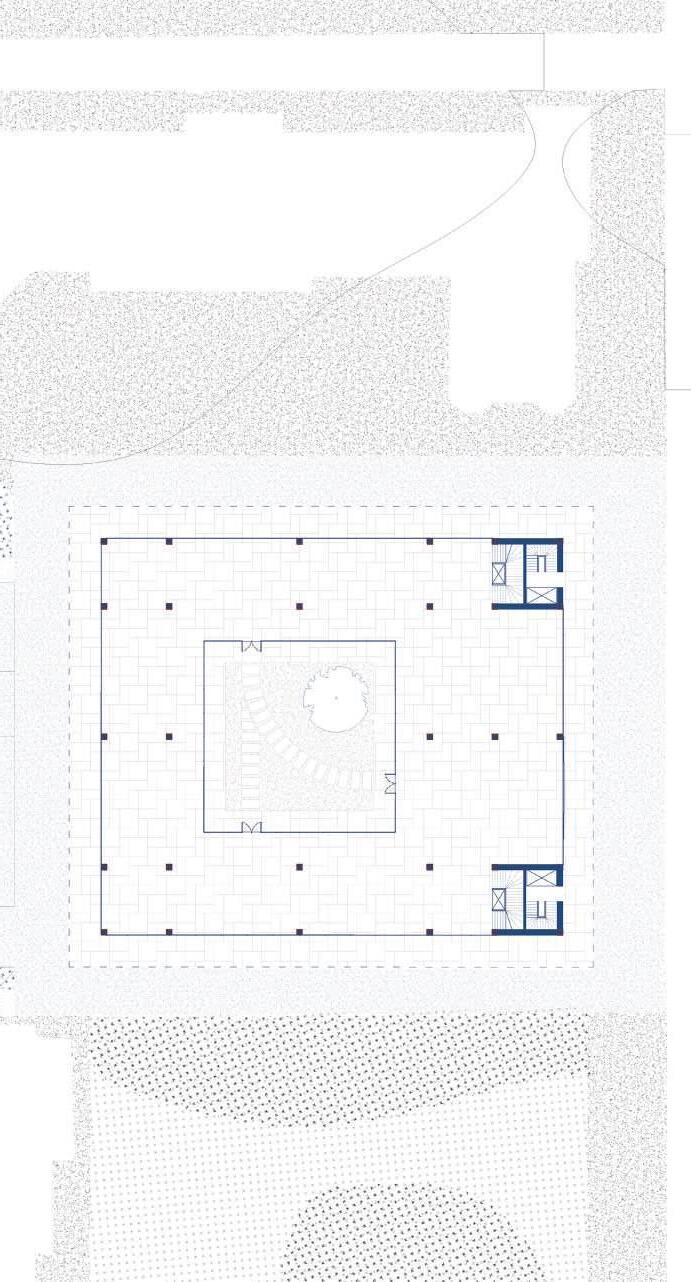

Ce projet a pour but d’interroger la matière dans la construction d’un dôme en bois qui viendrait remplacer le dôme de la rotonde de l’immeuble communal sis à l’angle occidental du carrefour des rues de la Bûcherie et de l’Hôtel-Colbert.

Ici, le dôme est un ensemble de superpositions de module (en triangle) qui viennent s’assembler par embrèvement. Chaque étage constitue la fabrication d’un model répété en miroir et assemblé par embrèvement également. Ainsi la particularité de la construction est de produire seulement 14 patrons des modules dont les dimensions sont différentes (car 14 étages) et dont la particularité est de n’avoir aucun biais à découper. En effet les assemblages de chaque embrèvement s’effectuent à 90 degrés.

. PROJET 4 - travail en binôme -

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE & ÉQUIPEMENT SPORTIF VINCENNES

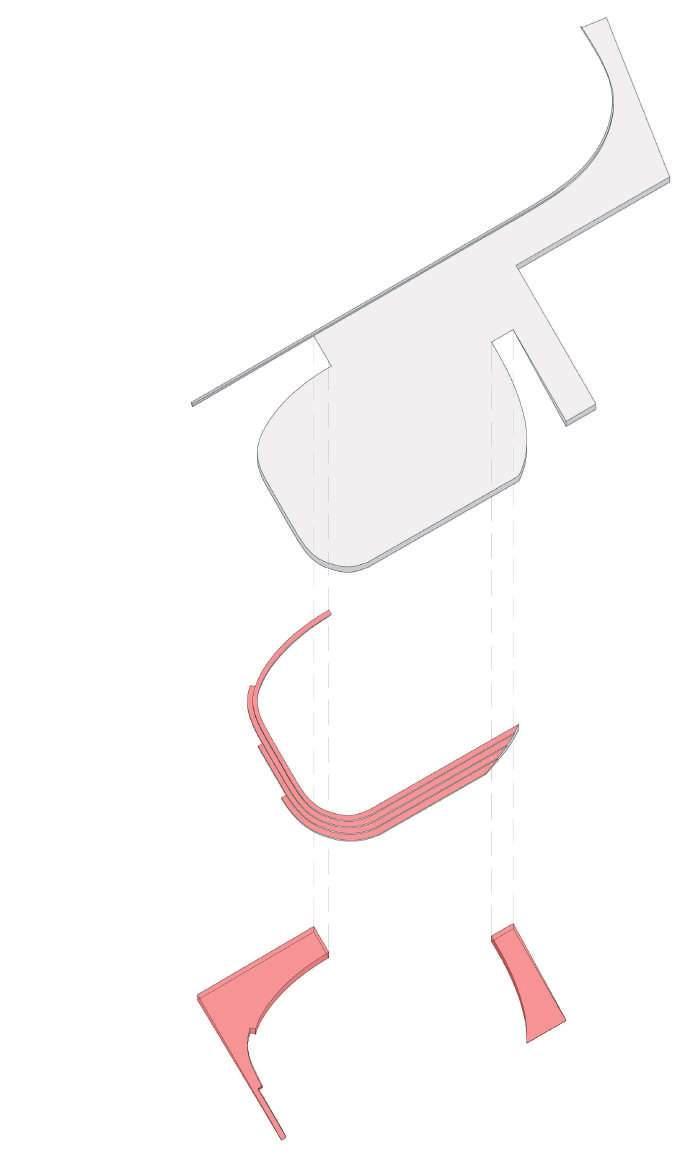

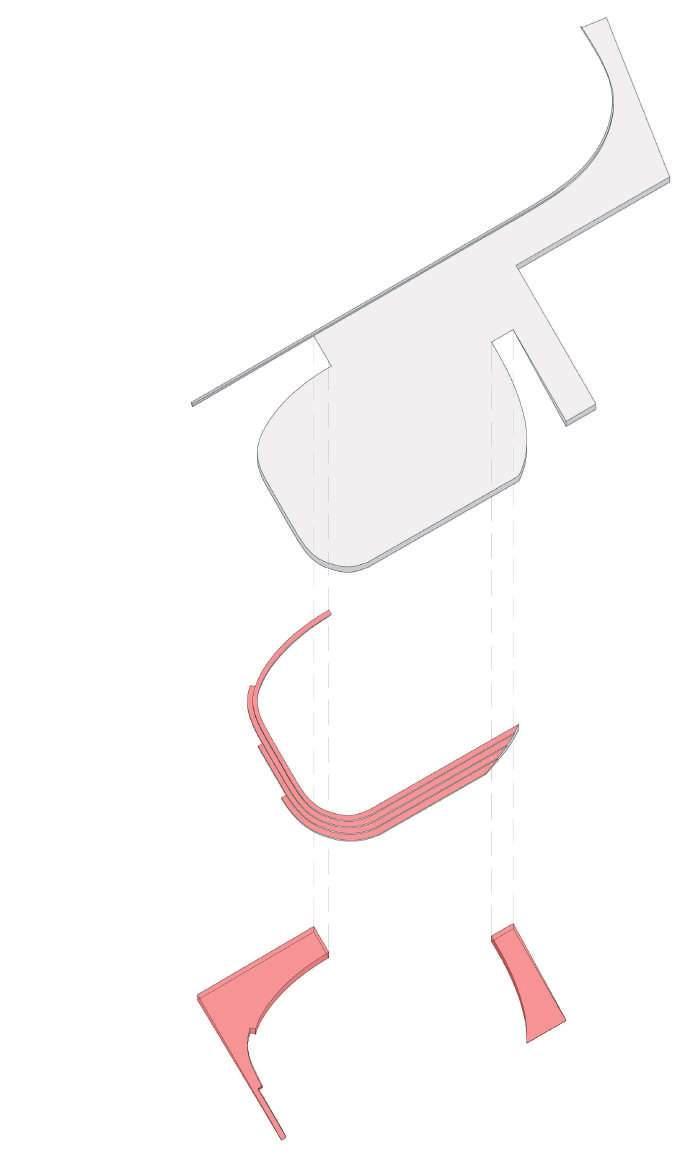

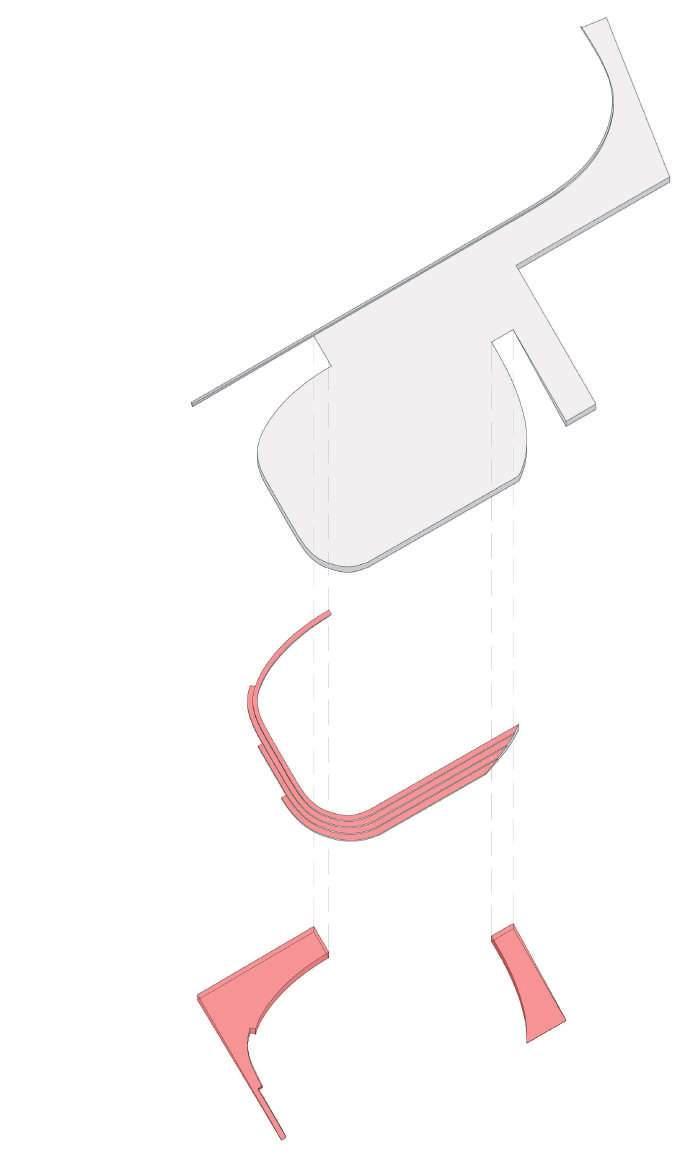

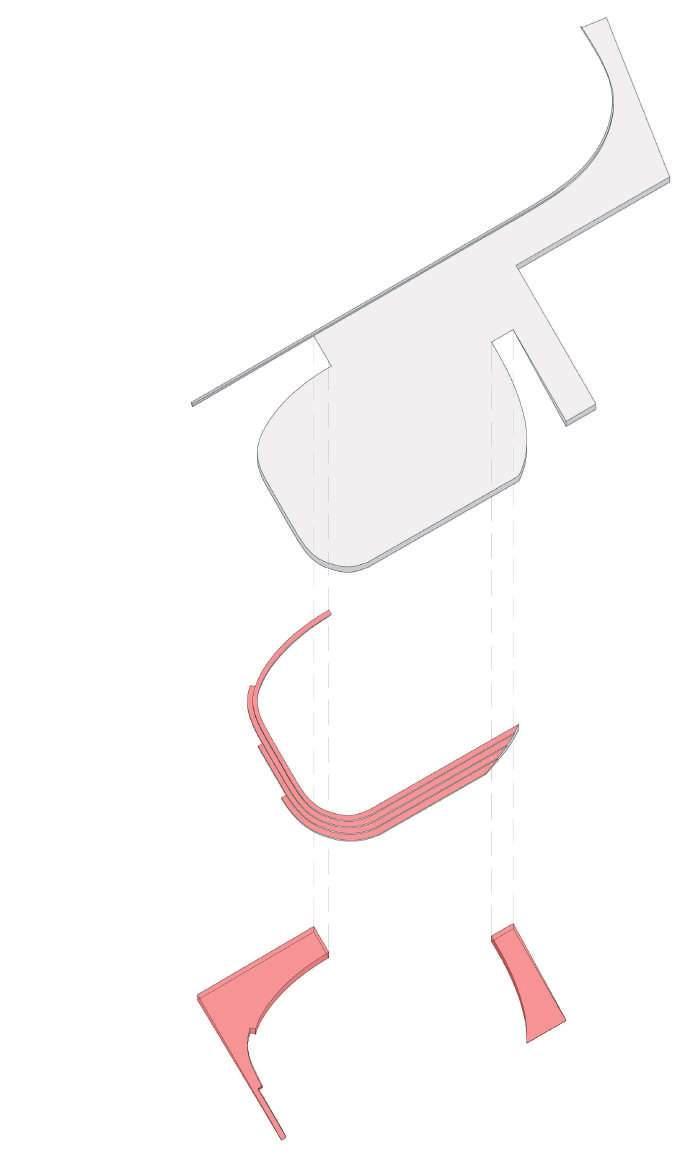

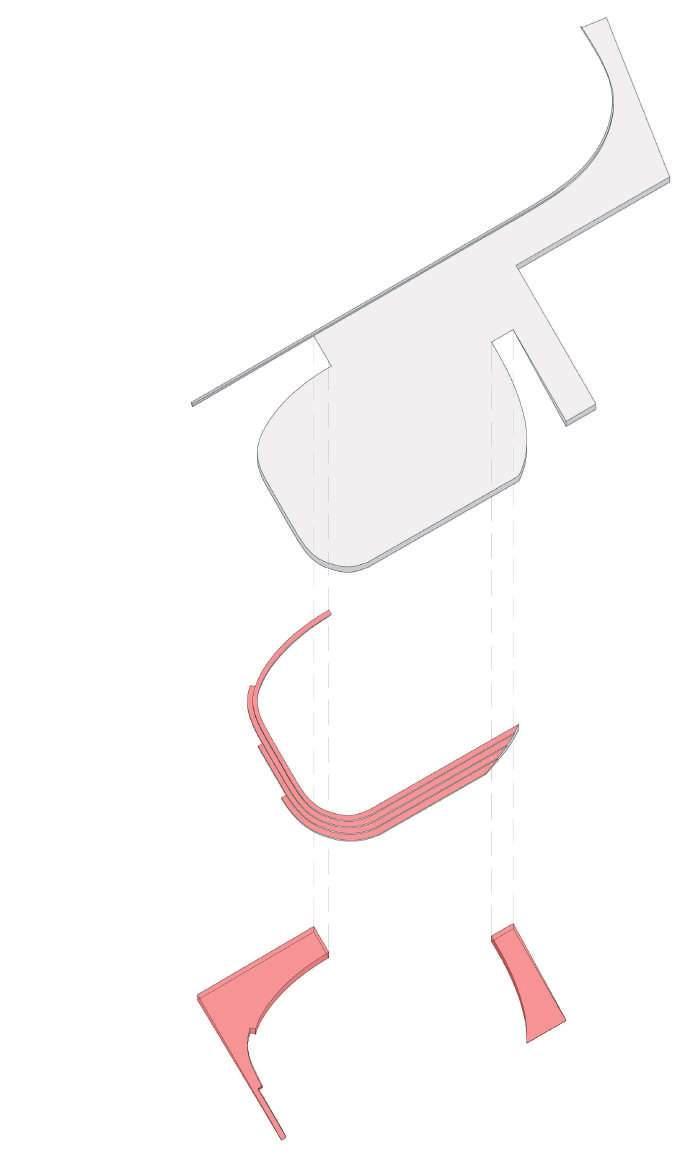

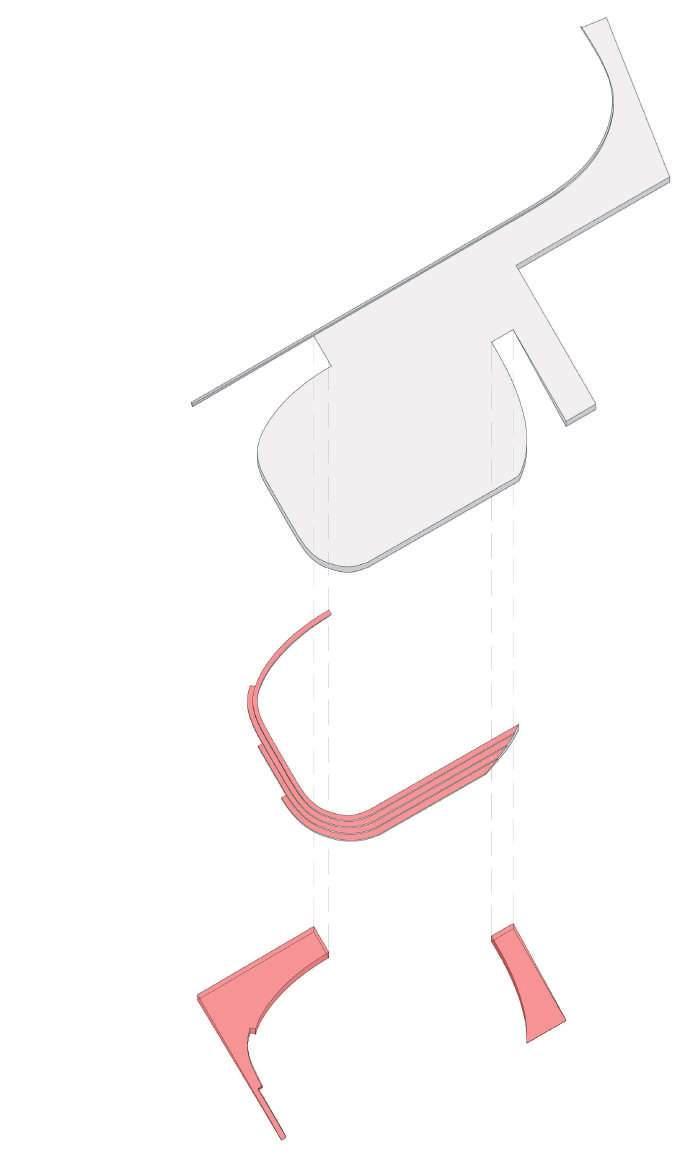

ÉQUIPEMENT SPORTIF

AXONOMÉTRIE ÉCLATÉE

Axonométrie éclatée Coupe projet Est Ouest

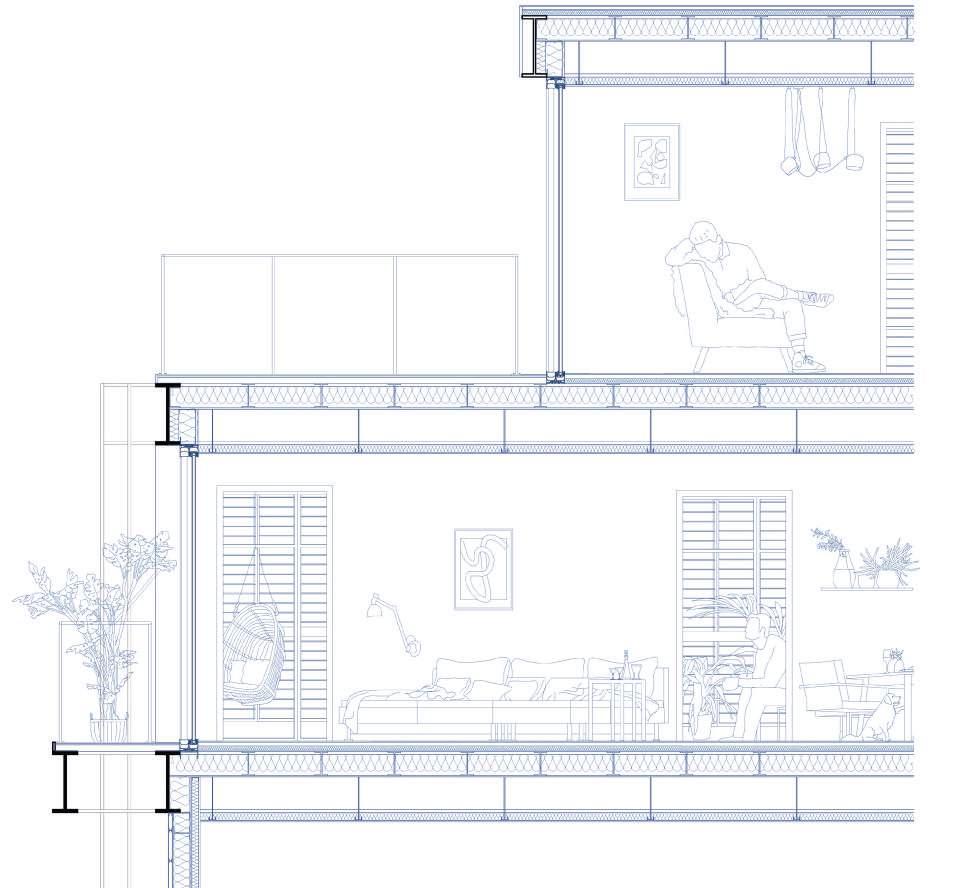

L’équipement sportif est un bâtiment suspendu au-dessus du périphérique parisien. Pour se faire nous dessinons un ensemble de quatre poutres treillis inversées en acier qui permettent de franchir 50 m. Le plancher est suspendu par des câbles aux poutres. La structure nous permet aussi une grande liberté dans le plan. Les deux portiques centraux créer une circulation à travers la structure qui sépare d’un côté le terrain de sport et de l’autre tous les autres programmes (salle de danse, dojo, vestiaire et toilette ect).

La résidence étudiante est construite sur un schéma plus clasique en poteau poutre acier. Les paroies quant-à-elles sont en ossature bois. Nous avons travaillé de sorte qu’un niveau en intègre deux : d’un côté les studios se supperposent et leur décalage permette de créer une coursive. De l’autre côté la partie circulation s’ouvre sur cette double hauteur et permet l’ouverture visuelle de l’espace. La structure se découvre au fur-et-à-mesure et laisse entrer la lumière naturelle. Nous imaginons des espaces communs de travail ponctuelle dans cette espace de circulation.

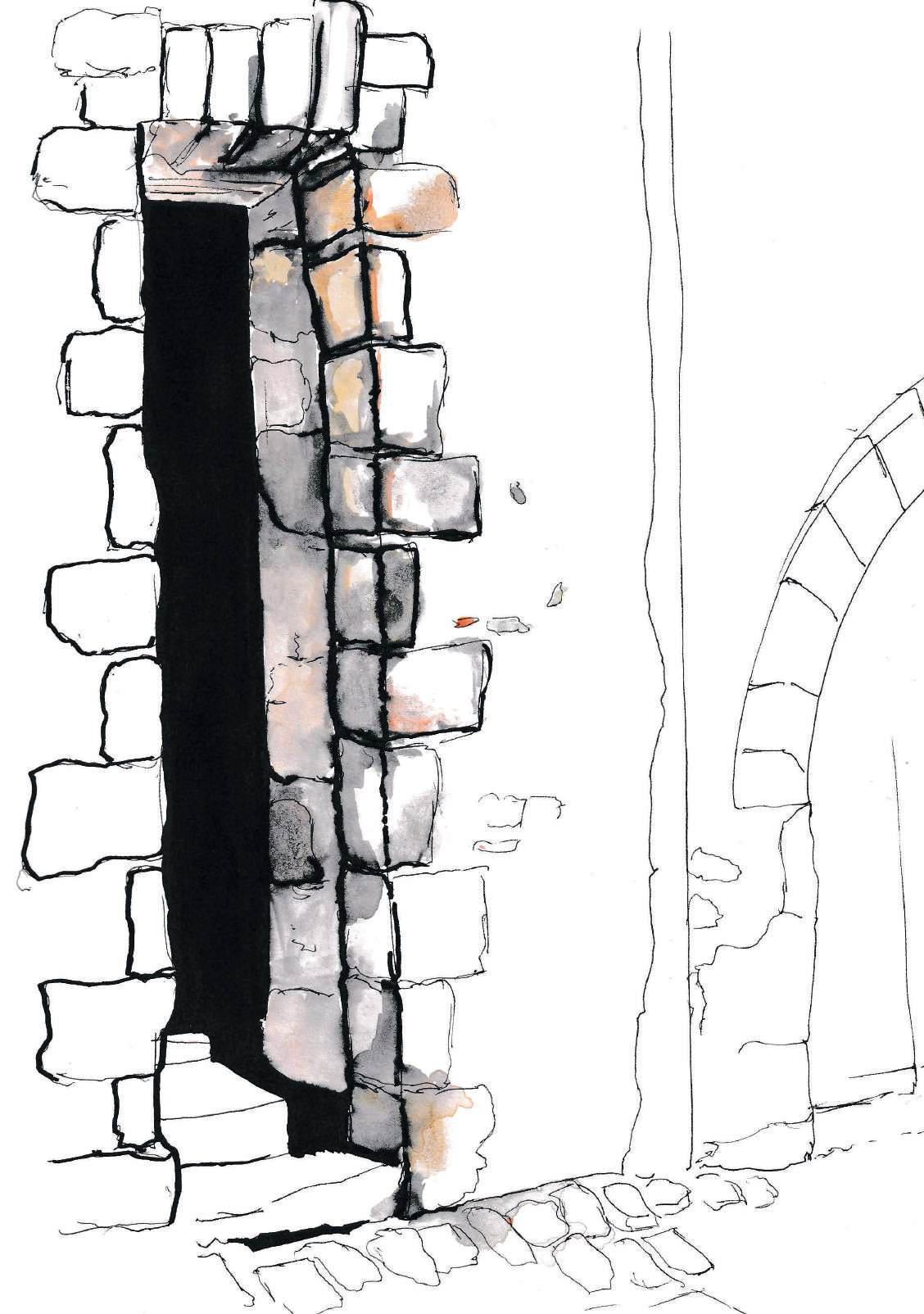

- travail à Démonstrateur des possibilités de constructions de murs maçonnés en pose sèche et sans cintre.

Mur en franchissement

Mur en franchissement

Mur en

Les

Utilisation de cale

Les

Utilisation de cale unique

Les

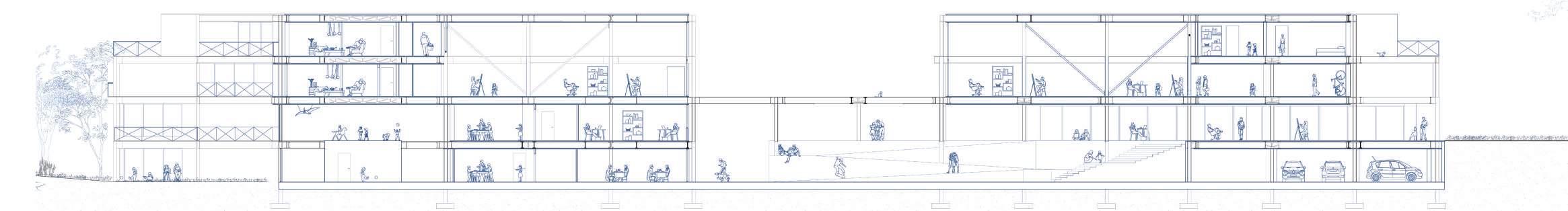

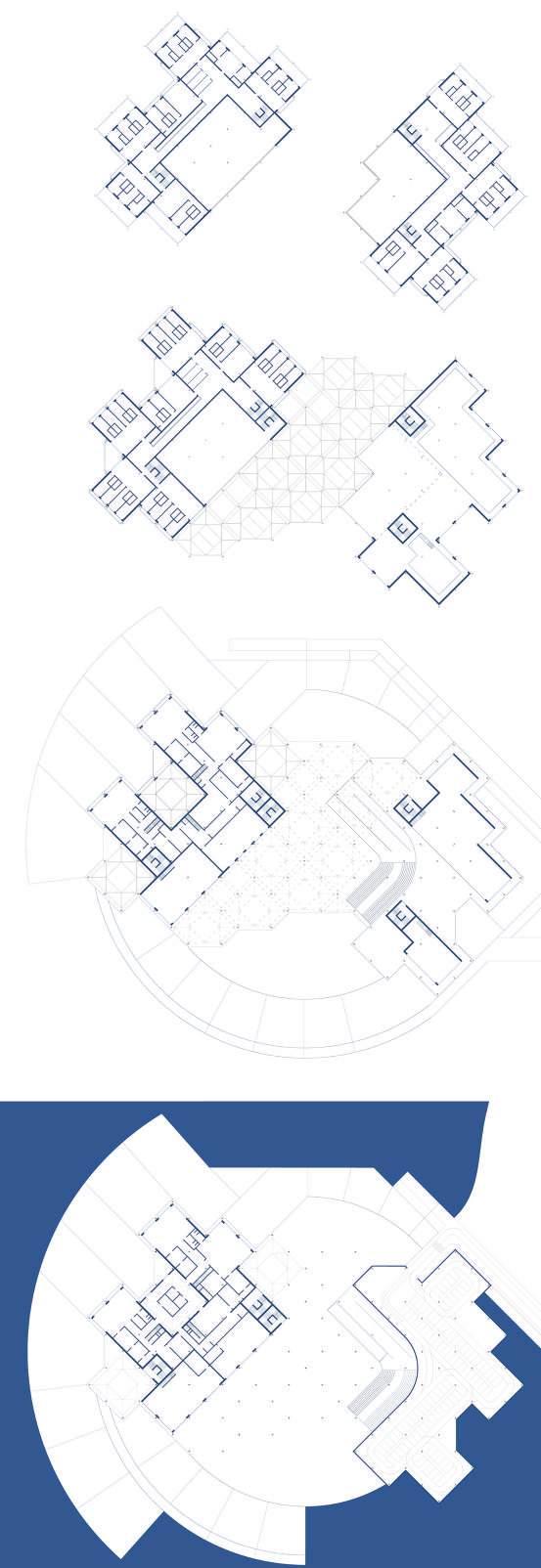

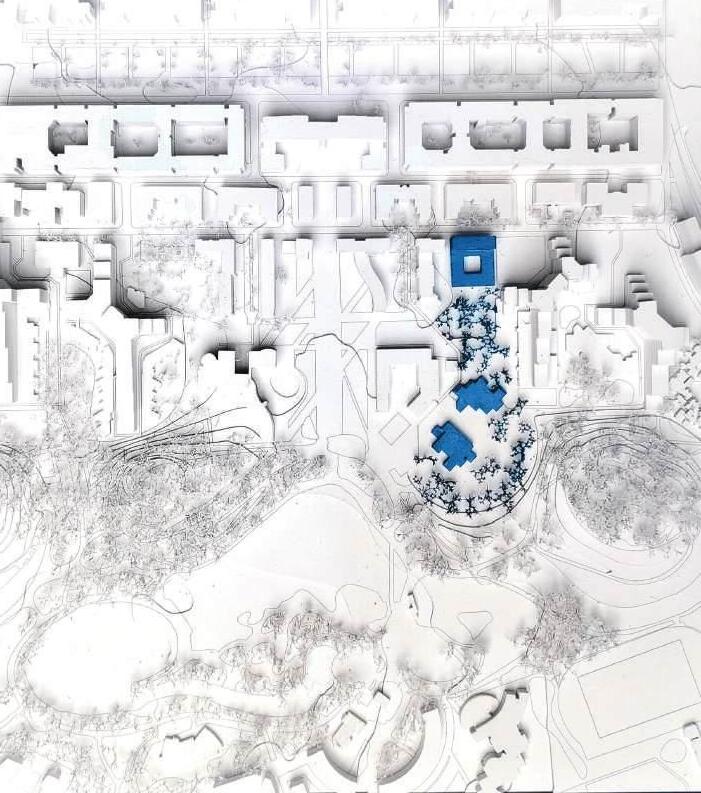

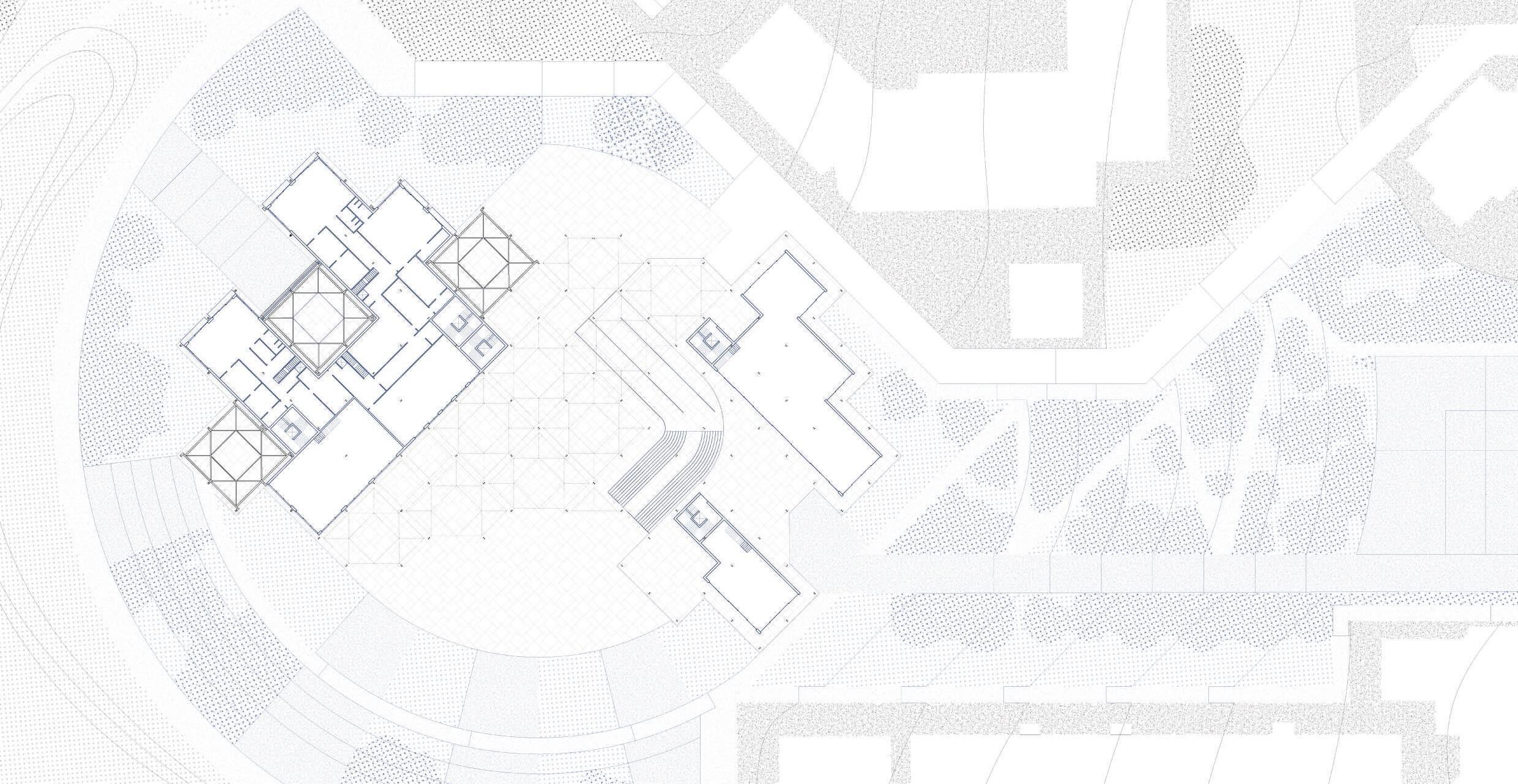

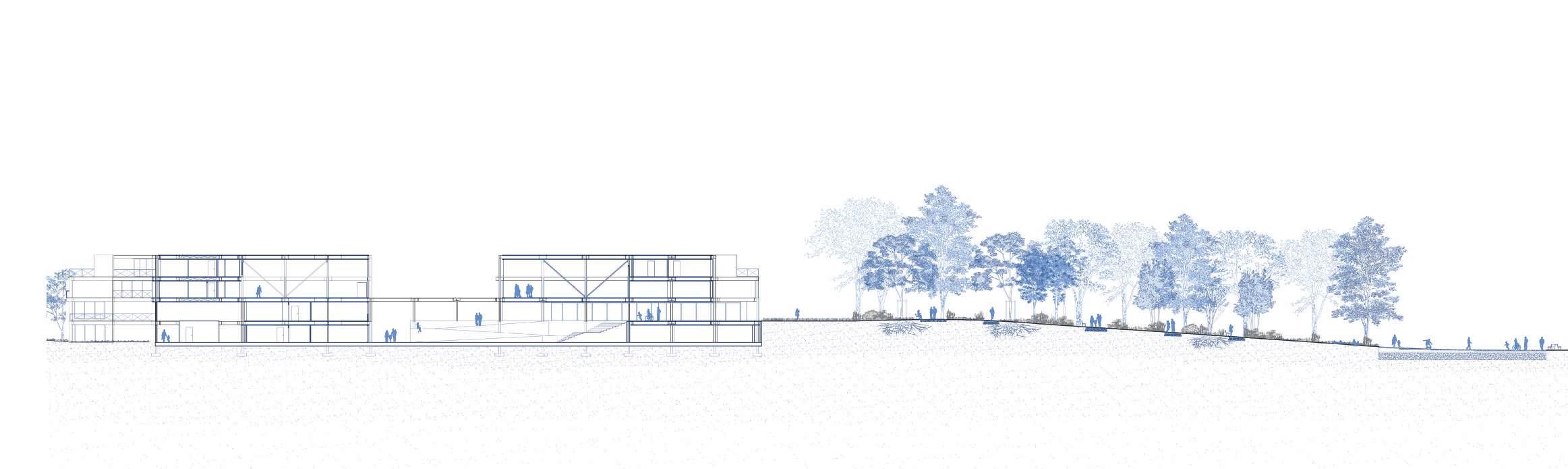

L’école d’architecture de Paris-la-Défense voit sa création à Nanterre dans les année 70. Elle est le résultat de la séparation des écoles d’architecture et des beaux arts. Réalisée par Jacques Kalisz, l’école est emblématique d’une pensée s’appuyant sur la métaphore organique. L’école se situe en bordure du Parc André Malreau, à l’ouest du quartier des affaires de la Défense et à l’est du campus étudiant Nanterre-Université. L’établissement connais une fermeture définitive en 2001.

nous avons à cœur de revaloriser un patrimoine existant à l’abandon

Les enjeux qui se sont posés dans la réhabilitation sont les suivants ; comment apporter de la lumière et de l’air dans des espaces d’une grande profondeur et comment s’adapter au dimensionnement de l’existant. La structure existante est composé par un ensemble de module. La structure s’étend sur 100 m de longueur et 60 m de largeur. Elle se compose de 2 modules : un petit module de 5,7m et un grande de 11,4m. Il y a entre chaque module un espacement de 90cm qui correspond au dédoublement de la trame dans lequel se place les poteaux. Nous mettons à nu la structure au niveau de la place publique que nous venons créer. Les programmes qui s’orientent autour de cette place centrale sont des ateliers d’artiste en double hauteur et des commerces. Les programmes en périphéries du bâtiment qui s’orientent principalement vers le parc et la pièce paysagère sont les logements d’une résidence étudiante et une crèche.

nous étudions un aménagement urbain et paysager de l’espace public

Le milieu dans lequel s’articulent nos deux bâtiments est une pièce paysagère. Elle a pour utilité de créer du lien sur l’ensemble du site et, à plus grande échelle, du lien entre le parc et la ville. L’aménagement de cet espace se dessine selon deux grands axes : elle est cadrée par la route existante au nord et s’étend par de nouveau chemin au sud vers le parc. Une rampe piétonne permet la montée progressive vers le bâtiment réhabilité et plus largement vers le parc. Nous modifions la topographie afin d’accéder directement au premier étage de l’ancienne école qui devient le RDC dans le projet. De cet manière, nous mettons en scène une place publique au niveau bas : c’est le RDJ. La redescente s’effectue par une rampe et un large escalier.

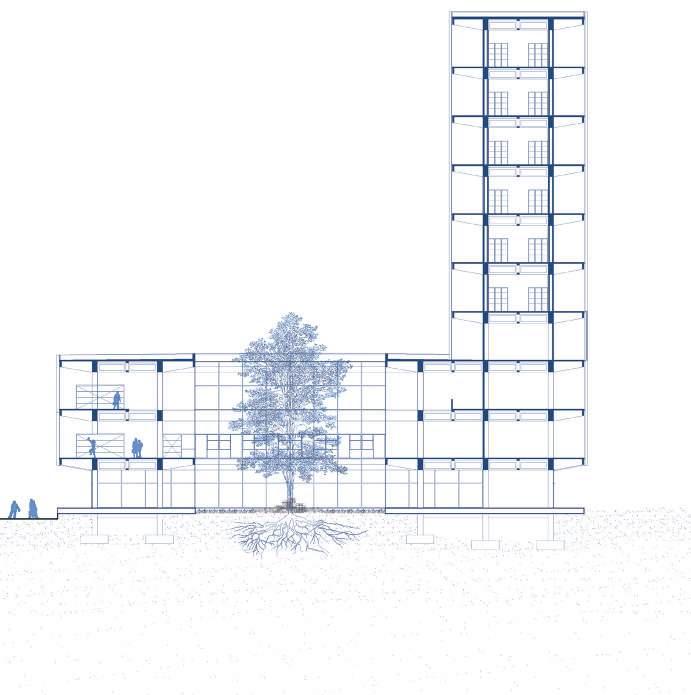

nous avons la volonté de réaliser un bâtiment de stockage utile à la ville

Au nord du site nous décidons de créer une nouvelle construction : c’est une bibliothèque et un data-center. Le nouveau bâtiment possède un rôle d’entrée sur le site de projet. Il est utile à la ville, il stocke de l’information et le savoir sous ses différentes formes, matérielle et immatérielle. L’objet se ferme à la ville pour s’ouvrir en son centre par un patio. Il se compose de la bibliothèque dans les trois premiers niveaux et du data-center dans les derniers étages.