ANNE-CECILE PECHARD

• ARCHITECTE DE . HMONP • Master Patrimoine en devenir

URBANISME PATRIMONIAL

LA GRANGE A SPECTACLES

DOMAINE DE L’ISLE BRIAND

Projet de réhabilitation de la “ferme modèle” située sur le domaine de l’Isle Briand

Le domaine de l’isle Briand se situe dans la commune du Lion d’Angers ; sur un territoire dessiné par la rencontre entre l’Oudon et la Mayenne. D’un côté du confluent de ces deux rivières a pris place la cité de caractère du Lion d’Angers. De l’autre côté s’étend le parc de l’isle Briand, dont les rivières en dessinent les contours.

Le domaine se présente comme un écrin végétal de 160 hectares entouré d’eau. L’isle Briand se prête aux activités de loisirs de plein air et le parc accueille des activités hippiques de renommée mondiale. Un hippodrome et un haras national y sont implantés.

CHRONOLOGIE DE L’ISLE BRIAND

XVe siècle

Seigneurerie de la famille Briand de 1497 à 1872

Installation de la famille d’Andigné

1775

Le château-fort est remplacé par un château d’agrément, création d’une ferme et de communs de 1848 à 1871

Charles-Emmanuel d’Andigné de Mayneuf est maire du Lion d’Angers

1844

Ouverture de la route de Thorigné

1852

Création d’un potager et d’une pompe à eau dans le parc

1858

Les métairies deviennent de simples bâtiments ruraux

1872

Achat de l’isle Briand par le vicomte de Trédern

1873

Transformation de la métairie en “ferme modèle”

1874

Première course hippique à l’isle Briand à l’occasion du Comice

1875

Modification et extension du château

LIEU : Le Lion d’Angers (49)

EDIFICE : Ferme modèle du domaine de l’Isle Briand

DATE : 1873

SURFACE : 400 m²

PROGRAMME : Salle de spectacles, auditorium, café-expo et théâtre d’extérieur

Le domaine de l’isle Briand connaît de fastes heures grâce à la personnalité de Jeanne-Marie Say, vicomtesse de Trédern. Issue de la grande bourgeoisie, c’est une cantatrice de talent, passionnée de musique et de théâtre. Son goût pour la vie mondaine, entre fêtes et opéras, permet à l’isle Briand de prendre une autre dimension. A l’image de son hôtel parisien et de son château de Brissac, le domaine de l’isle Briand devient un lieu de démonstration de culture et de richesses.

« Considérer le site dans son histoire »

Le projet de réhabilitation du domaine en lieu de fabrique artistique et culturelle s’appuie sur cette vision du site, renouant ainsi avec l’histoire du domaine et sa tradition culturelle. Cette programmation autour des arts permet de conserver la mémoire d’un lieu de villégiature propices aux loisirs et aux spectacles.

ATELIERS DE PRODUCTION

Ateliers spécialisés - Château, salle 201

Atelier général - Château, sous-sol

Atelier Beaux-arts - Château, 1er étage

ATELIERS DE DIFFUSION

“La grange” Salle de spectacles et auditorium - Ferme modèle

“Le foyer” Espace cafe-expo - Ferme modèle

Le théâtre d’extérieur - Ancien pédiluve

HÉBERGEMENTS

Résidence d’artisans - Château

Résidence d’artistes - Annexe

“La nuitée sur l’isle” Hébergement pour scolaires et centres aérés Annexe

Le château et son parc

La Mayenne

La ferme modèle

LA GRANGE A SPECTACLES

DOMAINE DE L’ISLE BRIAND

Projet de réhabilitation de la “ferme modèle” située sur le domaine de l’isle Briand PROJET

1. vue du balcon

3. vue de la salle

2. vue de la salle depuis le grand gradin

4. vue de l’espace bar

LIEU : Le Lion d’Angers (85)

EDIFICE : Ferme modèle du domaine de l’Isle Briand

DATE : 1873

SURFACE : 400 m²

PROGRAMME : Salle de spectacles, auditorium, café-expo et théâtre d’extérieur

LA GRANGE A SPECTACLES

DOMAINE DE L’ISLE BRIAND

Projet de réhabilitation de la “ferme modèle” située sur le domaine de l’isle Briand

La ferme modèle du domaine de l’isle Briand est un remarquable ensemble représentatif de l’architecture ouvrière du XIXe siècle. Les bâtiments témoignent de l’architecture typique des fermes modèles du Haut-Aujou. Les briques ornementales et les charpentes en bois participent à la singularité esthétique du lieu. Elevée en 1872 à partir de la métairie du domaine, c’est à Jeanne-Marie Say, comtesse de Trédern que l’on doit cette ferme modèle. Soucieuse d’embellir et d’assurer la rentabilité du domaine, elle mission le compte Choulot pour redessiner le parc et entreprend de moderniser la ferme. La ferme de l’isle Briand émerge dans un contexte de pratiques agricoles novatrices et constitue un nouveau type de ferme : fonctionnelle, hygiéniste et esthétique.

LIEU : Le Lion d’Angers (85)

EDIFICE : Ferme modèle du domaine de l’Isle Briand

DATE : 1873

SURFACE : 400 m²

PROGRAMME : Salle de spectacles, auditorium, café-expo et théâtre d’extérieur

Le Foyer

Espace de café-expo qui propose des expositions régulières en lien avec les créations réalisées au sein du Château. Le café fonctionne en journée et offre la possibilité aux visiteurs d’entrevoir les artistes en répétitions. Les soirs de représentations, il se transforme en bar pendant les entractes.

Salle de spectacles

La salle permet d’accueillir configuration maximale. Grâce aux gradins être frontale, bi-frontale La surface de l’aire

Transformer pour conserver La vie du bâtiment en intrinsèquement liée à son usage. Ainsi les transformations sont nécessaires à l’adaptation des besoins de la vie d’aujourd’hui dans les édifices d’hier. Plutôt que de laisser le bâtiment courir à sa perte - à sa disparition certaine pour reprendre Alois Riegl - il est primordial de garantir l’usage déjà présent ou de proposer une alternative, une nouvelle activité.

Faire avec L’enjeu de ce projet de réhabilitation a été de proposer une intervention à l’échelle du bâti existant, en écartant toute extension susceptible perturber la composition de l’ensemble. La volonté a été d’utiliser le bâtiment existant comme élément générateur de projet, à savoir considérer les trames comme éléments régulateurs, plaçant ainsi la salle de spectacles au cœur de la grange.

« TROUVER L’ÉQUILIBRE ENTRE UNE TRANSFORMATION TROP BRUTALE QUI RENDRAIT ILLISIBLE L’HISTOIRE DE L’ÉDIFICE ET UN CONSERVATISME TROP RIGIDE QUI EMPÊCHERAIT

TOUTE TENTATIVE D’ADAPTATION AUX USAGES CONTEMPORAINS »

Loges 3 loges de 2/3 personnes avec sanitaires et douches permettent d’accueillir les artistes.

spectacles - Auditorium d’accueillir jusqu’au 100 personnes dans la maximale. modulables, la disposition de la scène peut bi-frontale ou tri-frontale. de jeu est de 120m ².

Coulisse - Espace technique L’accès des coulisses à la salle se fait par cet espace technique accolé sur toute la longueur de la salle. C’est également un lieu de stockage et de rangement des équipements techniques.

COUPE TRANSVERSALE 1/50, réduit

DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT

CLISSON

Classé - Etudes préalables et projet de restauration de l’ensemble des couvertures du domaine : villa, maison du jardinier, porterie et ateliers

Cet ensemble architectural aux inspirations italiennes est situé dans un parc d’exception, sur les bords de la Sèvre Nantaise. C’est au XIXe siècle que, séduit par les lieux, que le sculpteur François-Frédéric Lemot fait élever une villa néo-palladienne et un ensemble de bâtiments dans un style toscan.

Le projet prévoit la restauration de l’ensemble des charpentes et des couvertures du domaine. Le parti de restauration est de limiter l’impact des interventions, en proposant notamment la suppression du chéneau existant (1880) qui dénature l’ensemble et crée des infiltrations. La mise en œuvre de gouttières pendantes et de descentes coudées évite cet écueil. La proposition de restituer la couverture en tuile de couvert demi-ronde et tuile de courant plate est validée par l’étude des dessins de l’architecte Van Cléemputte.

Le chéneau présent sur l’ensemble du bâtiment dénature le profil des corniches. Il fait perdre la lecture des tuiles en bas de pente et entraine des désordres : infiltrations et détérioration de pierres.

LIEU : Gétigné-Clisson (44)

MISSION : Restauration des couvertures

MAITRE D’OUVRAGE : Département Loire-Atlantique

MAITRE D’ŒUVRE : Forest & Debarre

BUDGET : 577 000 € villa 275 000€ jardinier

LIVRAISON : par tranches 2017-2018-2019

Classé au titre des Monuments Historiques

COUPE

Mise en place d’une structure parapluie

Reprise de la totalité de la charpente - la suppression du chéneau et la mise en œuvre d’une gouttière pendante obligent à reprendre les pentes de toit

Réalisation d’une gouttière pendante et de descentes coudées et soudées à 45° raccordées aux dauphins en fonte d’origine

DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT CLISSON

Classé - Etudes préalables et projet de restauration de l’ensemble des couvertures du domaine : villa, maison du jardinier, porterie et ateliers

JARDINIER

ATELIERS

VILLA

PORTERIE

A - DETAIL ECH. 1/20e

RACCORD DESCENTE EP

Les cheminées 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 sont à reconstruire à l'identique avec un appareillage brique type chantignole

DETAIL A 1/20, réduit

RECONSTRUCTION DES CHEMINEES

B - DETAIL RACCORD DESCENTE EP Option courant ½ ronde ECH. 1/20e

DESCENTE

DETAIL B 1/20, réduit DEBORD DE TOIT ET DESCENTE EP

B - DETAIL GOUTTIERE PENDANTE & DEBORDS DE TOITURE Ech. 1/20e

La mise œuvre des tuiles. Une coupe générale de 1824 attribuée à l’architecte Van Cléemputte présentait une alternance de tuile demironde et de tuile plate sur les couvertures de la villa. L’enjeu de ce projet de restauration était de retrouver cet aspect de la couverture en restituant ces tuiles plates, typiquement italiennes dénommées «tégula romaine».

D - DETAIL ARRETIER & RIVE D'EGOUTEch. 1/20e

DETAIL D 1/20, réduit ARRETIER ET RIVE D’EGOUT

EGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL

LANGON

Inscrit - Etudes préalables et projet de restauration de l’ensemble de l’église

L’église Saint-Paul Saint-Pierre de Langon est fermée depuis 2004. Une campagne importante de restauration (clocher, toiture du bas-côté Sud, transept Sud) a été réalisée en 2015. Les études préalables ont montré que les principaux désordres sont dus au sol hétérogène sur lequel est fondé l’église (fissures dans les maçonneries de la sacristie, chœur et chapelle absidiale) et aux modifications de charpente effectuées au fil du temps (charpente romane du chœur désorganisée à l’origine de fissures sur les voûtes). L’absence de dispositif de récupération d’eau pluviale et le mauvais état des joints ciment accélèrent la dégradation de l’édifice : infiltrations, bas de murs tâchés d’humidité du au rejaillissement des eaux de pluie et aux remontées capillaires.

Le projet de restauration prévoit le traitement des fissures : à remailler et à couturer par broches et chaînage, ainsi qu’à couliner le mur et le soubassement. Bien que le rapport géotechnique préconise un confortement par micro-pieux, cette technique coûteuse ne se justifie pas ici, la plupart des murs étant faiblement chargés.

Les travaux en maçonnerie intègrent la reprise des arases (sacristie, chœur et chapelle), le rejointoiement de l’ensemble des maçonneries et le ré-ouverture de la baie romane située entre le chœur et la chapelle absidiale.

En charpente, le projet comprend le traitement des bois par pulvérisation et injections, le remplacement des sablières des pieds de fermes du chœur, la reprise des charpentes du bas-côté nord et du vestibule, la vérification des charpentes de la sacristie et de la chapelle absidiale ainsi que la réalisation d’une voûte lambrissée (bas-côté nord, transept nord et vestibule).

Sont aussi prévues, la réfection des couvertures ardoises, la mise en œuvre de gouttières et de descentes cuivre et la reprise du caniveau béton périphérique.

A l’intérieur, les travaux intègrent la réalisation d’un caniveau périphérique respirant, largeur 25 cm, avec mortier de chaux assurera la respiration des pieds de mur.

Une tranche conditionnelle de travaux intègre la restauration des peintures murales et du mobilier religieux (retables du XVIIe siècle).

La mise en place de chauffage et la mise en lumière intérieure de l’église sont également prévues.

LIEU : Langon (35)

MISSION : Etudes préalables et restauration

MAITRE D’OUVRAGE : commune de Langon

MAITRE D’OEUVRE : Forest & Debarre

BUDGET : 1 000 000 € HT

LIVRAISON : 2018

Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments

Plan de l’évolution historique de l’église

La construction de l’église remonte au XIIe siècle. Elle est alors composée d’un chœur et de deux absidioles.

Les bas-cotés ont été ajoutés plus tard, au XVe siècle.

XIIe siècle

XVe siècle

XIXe siècle

Versant Sud du chœur - redressement des fermes XIIe siècle

photo état actuel

Abside du chœur - mise en œuvre d’une sur-charpente

Choeur - restauration et mise en valeur de l’appareillage roman

EGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL

LANGON

Inscrit - Etudes préalables et projet de restauration de l’ensemble de l’église

EXT. [1940-1963] ABSIDE [1585-1589]

Charpente du chœur

Les datations de la charpente réalisées par l’entreprise Dendrotech confirment que la charpente du chœur est médiévale. Les deux versants sont datés de 1182-1189 et l’abside de 1585-1589. Les sablières elles sont datées de 1940.

L’abside a été modifiée et surélevée à la fin du XVIe siècle. Lors de cette modification, le mur « pignon » a été supprimé et remplacé par une ferme.

La mise en place du retable majeur au cours du XVIIe siècle a entrainé la suppression de cette ferme.

fin XIIe siècle

suppression du mur et réalisation d’une ferme avec entrait

suppression de la ferme lors de la mise en place du retable, à l’origine des désordres

fin XVIe siècle

VERSANT [1182-1189]

SABLIERES

IMMEUBLE RUE DU CHAPEAU ROUGE NANTES

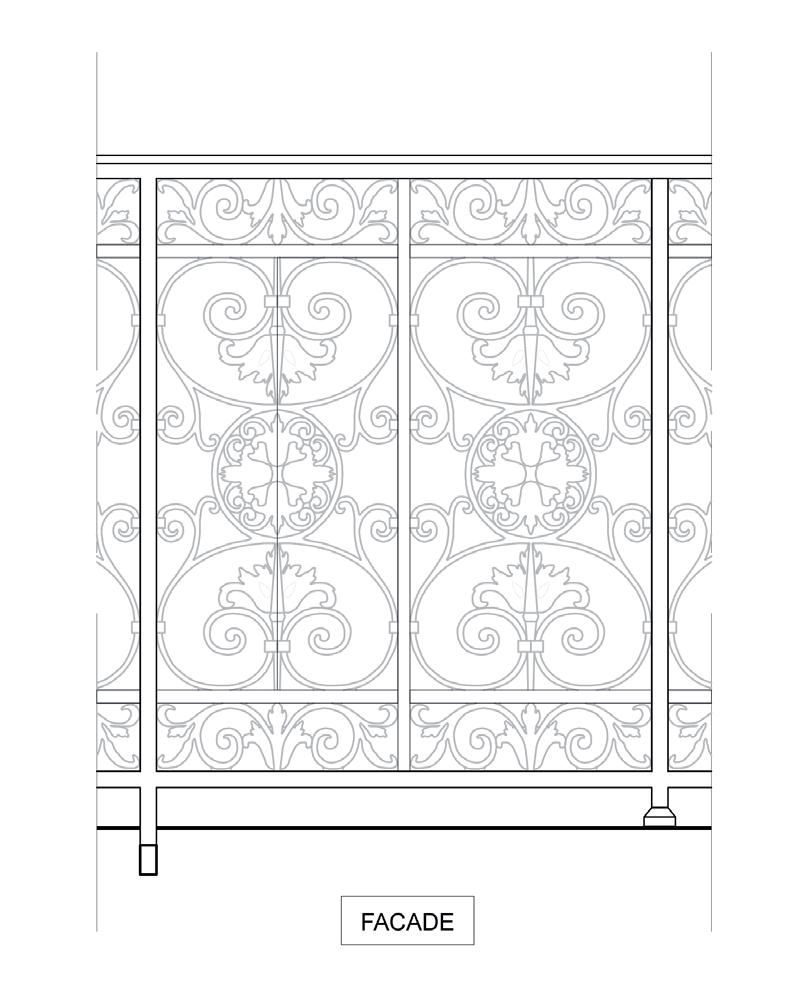

Etudes préalables et projet de restauration de l’ensemble des gardes-corps

L’étude porte sur la réalisation d’un diagnostic concernant l’état des gardes-corps ainsi que des linteaux d’un immeuble situé rue du chapeau rouge à Nantes. Le premier temps de travail est celui de la reconnaissance de terrain par un reportage photographique accompagné d’un relevé sommaire à la main. La restitution se composait de deux planches de repérages photographiques et de quatre planches de détails illustrant les cadres et les motifs des gardes corps.

LIEU : Nantes (44)

MISSION : Restauration des couvertures

MAITRE D’OUVRAGE : copropriété du « 9 rue du Chapeau Rouge »

MAITRE D’ŒUVRE : Luc Mahieu Architecte

LIVRAISON : 2014

BALCONS FILANTS : 2eme ET DERNIER ETAGE

ETAGE

PANNEAU EN FONTE MOTIF 38/90 CM 1/5 réduit

BALCONS ISOLES : 1er ETAGE

BALCONS ISOLES : 3eme

AVAP AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE

LES SABLES D’OLONNE

Diagnostic architectural, urbain et paysager, règlement et plan réglementaire, panneaux de présentation publique

L’AVAP est un document annexé au PLU qui a pour but de garantir la conservation et la mise en valeur du patrimoine urbain, architectural et paysager, dans le respect du développement durable. Le travail d’élaboration de l’AVAP s’organise en plusieurs temps : l’étude du patrimoine architectural, urbain et paysager, la définition du périmètre d’application de l’AVAP et des ses secteurs, le recensement du patrimoine sablais (archéologique, paysager, urbain et architectural), la réalisation d’un règlement consistant à définir des prescriptions correspondant aux objectifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine communal.

« Un musée de l’architecture balnéaire » Jean Huguet Du petit port de pêche qui s’ensable à la station balnéaire avec ses trois ports de pêche, de commerce et de plaisance, l’histoire de la ville est intimement liée à la mer. L’engouement pour les bains de mer et la modernisation de la ville transforme la ville. Les habitations modestes du centre historique sont remplacées par des villas qui s’insèrent dans le tissu existant.

Le développement du balnéaire s’effectue ensuite au delà de la ville historique, c’est la ville nouvelle avec ses villas avec jardins. Les années 1960 avec la démocratisation des vacances marquent un nouveau tournant et le tourisme moderne «de masse» s’impose à la ville. Un à un les immeubles remplacent les villas du front de mer et dessinent un nouveau visage aux Sables d’Olonne.

LIEU : Les Sables d’Olonne (85)

MISSION : Elaboration de l’AVAP

MAITRE D’OUVRAGE : commune des Sables d’Olonne

MAITRE D’ŒUVRE : Forest & Debarre

LIVRAISON : 2018

Promenade du Maréchal Joffre aujourd’hui et reconstitution de 1930 par David Bizeul

Le patrimoine architectural : Styles et Références

historiciste - néo gothique

influence provencale

référence au chalet

influence basque

mouvement moderne Art Déco

mouvement

moderne

immeubles années 1960 à 1980

LES SABLES D’OLONNE

avant 2006

Avant l’existence de la ZPPAUP, le patrimoine de la commune était protégé par les périmètres de protection de ses 4 Monuments Historiques.

depuis 2006 : une ZPPAUP

En 2006, la ZPPAUP couvre le territoire de façon morcelée. Elle est alors divisée en 3 secteurs : le secteur de La Chaume, le secteur du Passage-rue Guynemer et le secteur Guynemer-Tanchet. Les Monuments Historiques situés en dehors de la ZPPAUP conservent leur périmètre des 500 m

en 2018 : une AVAP

un nouveau périmètre et de nouveaux secteurs sont proposés par l’AVAP. Les enjeux de préservations sont étendus et intègrent la notion de développement durable

Les villes portuaires historiques

La ville moderne

Le secteur du port

Le secteur paysager correspond au tissu des centres historiques de la ville que sont les anciens ports des Sables d’Olonne et de la Chaume

comprend les extensions urbaines des Sables d’Olonne liées au développement balnéaire. Ce secteur intègre les quartiers qui se sont développés le long des axes urbains ainsi que les lotissements créés à partir de la fin du XIXe siècle jusqu’au années 1950

correspond aux ports de commerce, de pêche et de plaisance

porte sur les espaces d’intérêt paysager majeurs de la commune situés au niveau de la corniche du Nouch

Périmètre de l’AVAP

MONUMENT HISTORIQUE

BATI REMARQUABLE intérêt architectural et/ou historique majeur à l’échelle de la commune ; démolition interdite conservation ou restitution de toutes les dispositions d’origines

BATI D’INTERET ARCHITECTURAL intérêt architectural ou historique majeur du quartier ; démolition interdite ; surélévation interdite ; nouveaux percements tolérés selon les prescriptions architecturales du règlement

BATI D’ACCOMPAGNEMENT caractéristiques architecturales et gabarits conformes à l’échelle du quartier ; démolition interdite mais peut être modifié selon les prescriptions architecturales du règlement

ESPACE URBAIN A PRÉSERVER espace public ou privé dont les caractéristiques urbaines et paysagères sont à préserver

OUVRAGE MARITIME

ARBRE REMARQUABLE à conserver

ALIGNEMENT D’ARBRES à conserver ou à créer

SÉQUENCE URBAINE HOMOGÈNE

MURS OU CLÔTURES à conserver

JARDIN PUBLIC ou ESPACE PLANTÉ à conserver et à mettre en valeur

JARDIN OU ESPACE NON BATI PRIVÉ A PRÉSERVER espace privé généralement à l’usage de jardin d’agrément ; constructions neuves interdites ; extensions du bâti existant réglementées

ESPACE A DOMINANTE NATURELLE espace public ou privé dont les caractéristiques naturelles participent à la composition du paysage côtier.

CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

LA ROCHE-BERNARD

Suite à l’élaboration de l’AVAP, la commune de la RocheBernard a souhaité mettre en place un outil pratique et pédagogique pour la préservation de son patrimoine.

La réalisation de fiches recto-verso thématiques permet une compréhension rapide des enjeux en fonction du thème : les menuiseries, les enduits, les devantures ...

LIEU : La Roche-Bernard (44)

MISSION : Cahier de recommandations architecturales

MAITRE D’OUVRAGE : commune de la Roche-Bernard

MAITRE D’ŒUVRE : Forest & Debarre

LE MANOIR DE COËTCANDEC

LOCMARIA-GRAND-CHAMP

Inscrit - Etudes préalables et projet de restauration (reconstruction) de la tour-escalier

Le site du manoir de Coëtcandec est un site historique majeur sur le territoire de la commune de Locmaria et du département du Morbihan.

Le château de Coëtcandec, dont la partie centrale date de la première moitié du XVIe siècle, est une juxtaposition de constructions successives dont chacune a subi des transformations au cours du temps. L’enceinte de murs hauts de quatre mètres entourée de larges fossés et de talus était sans doute antérieure à la construction du manoir. Propriété de la famille Cohan sur plusieurs générations, le manoir est érigé sur les ruines de l’ancienne demeure à partir de 1516. En 1615, la famille de La Bourdonnaye prend possession de Coëtcandec. Avec les travaux d’agrandissement réalisés entre 1833 et 1850 entrepris par Auguste de La Bourdonnaye, le manoir a été transformé en château : grosses tours d’angle, latrines pendantes, fenêtres à grands carreaux à la place des croisées à meneaux et traverses.

En 1912, des discordes familiales mènent le dernier héritier à léguer le domaine à sa servante, mademoiselle Anna-Marie Gaudin. Les cheminées sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques dès 1927 afin d’éviter qu’elles soient vendues par la nouvelle propriétaire.

Le domaine est acquis en 1932 par la famille Monnier. Faute d’entretien depuis la fin du XIXe siècle, le château se détériore... malgré l’inscription de l’ensemble en 1939 qui devait garantir sa préservation.

Le classement des deux grandes cheminées, une autre plus petite et le passe-plat au titre des objets en 1958 permettra de sauver les deux grandes cheminées et le passe-plat. Ceux-ci seront vendues à la ville de Pontivy pour être installés dans le château des Rohan en cours de restauration en 1959. Éventrée pour l’enlèvement des cheminées, toute la toiture finit par s’écrouler avant 1980, entraînant la ruine progressive du château...

Depuis plusieurs années, l’association des « Amis de Coëtcandec » a décidé d’entreprendre la reconstruction et la remise en valeur de ce site et de ses bâtiments.

LIEU : Locmaria-Grand-Champ (56)

MISSION : Restauration (reconstruction) de la tour-escalier

MAITRE D’OUVRAGE : « Les Amis de Coëtcandec »

MAITRE D’ŒUVRE : Forest & Debarre

BUDGET : 162 000 € HT

LIVRAISON : 2017 (études)

Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques

SCP FOREST DEBARRE

ARCHITECTES D.P.L.G.

Vue générale du manoir en 2016

PROJET

Elévation Est, projet 1/200, réduit

Parti de restauration : restauration du manoir XVIe siècle.

PERMIS DE CONSTRUIRE Pièces PC5 PC9

ELEVATION EST

Ech. 1/200

Le projet comprend la reconstruction de la tour d’escalier et la stabilisation des maçonneries XVIe siècle. Ensuite, le rocaillage et consolidation des différentes maçonneries du château du XIXe siècle. Ces murs ne seraient pas destinés à être remontés et seraient maintenus dans leur silhouette actuelle. La restitution du manoir XVIe viendrait achever la restauration de l’ensemble.

LE MANOIR DE COËTCANDEC

LOCMARIA-GRAND-CHAMP

Inscrit - Etudes préalables et projet de restauration (reconstruction) de la tour-escalier

maçonneries à stabiliser maçonneries à reconstituer

maçonneries

ELEVATION INTERIEURE OUEST 1/50, réduit

COUPE TRANSVERSALE 1/50, réduit

COUPE LONGITUDINALE 1/50, réduit

COUPE

CLOCHETON DE L’EGLISE SAINT-SATURNIN SARZEAU

Etudes préalables et projet de restauration (reconstruction) du clocheton de l’église Saint-Saturnin de Sarzeau.

Le clocheton de l’église Saint-Saturnin a été déposé il y a quelques années. La volonté de la ville est de remettre en place cet élément sommital de l’édifice. Sans doute stocké dans des ateliers municipaux, seule la croix a été retrouvée. Outre sa vétusté, les raisons de son démontage ne sont pas connues à ce jour.

La réalisation d’un relevé à l’aide de scanner 3D et d’un diagnostic structurel a été nécessaire avant d’envisager de réinstaller le clocheton, qui constitue une charge importante.

Vu depuis la place de l’église, de l’ancien clocheton, il ne reste que la base... Alors qu’en charpente, tous les éléments porteurs sont toujours en place. Le clocheton est porté par 8 poteaux disposés en octogone. 4 de ces poteaux s’appuient directement sur les deux fermes porteuses, les 4 autres le font par l’intermédiaire de poutres formant chevêtre. La stabilité horizontale est assurée par les deux poutres faîtières croisées.

Les deux fermes porteuses sont en mauvais état, et n’ont pas été renforcées comme les autres, bien qu’elles soient de même facture ; elles sont stabilisées par le chevêtre métallique rapporté. Cet ensemble métallique qui relie la charpente du clocheton à la charpente de la croisée a pu être réalisé pour palier à des désordres structurels dû au précédent clocheton.

Le parti structurel envisagé pour la reconstruction du clocheton conserve le principe des chevêtres tels qu’existants (le chevêtre portant les 2 fermes et le clocheton. Ce parti est celui qui préserve le mieux les deux fermes anciennes (dans leur état dégradé), mais au prix de la présence du chevêtre métallique.

Une proposition de restitution a été possible grâce aux photographies anciennes et à celles plus récentes prises lors du démontage. La croix retrouvée a permis d’évaluer plus précisemment l’échelle de l’ensemble.

LIEU : Sarzeau (56)

MISSION : Restauration (reconstruction) du clocheton

MAITRE D’OUVRAGE : commune de Sarzeau

MAITRE D’ŒUVRE : Forest & Debarre

BUDGET : 72 000 € HT

LIVRAISON : 2018

Elévation du clocheton - phase AVP

Documentation photographique - dépose du clocheton

Documentation photographique - carte postale ancienne

OFFICE DE TOURISME “LE GALLIC” DINARD

En cours d’inscription - Etudes préalables et projet de restructuration de l’office du tourisme : accueil du public et bureaux

Le « Gallic Hôtel » fût construit entre 1926 et 1927 sur les plans de Marcel Oudin (18821936), architecte parisien réputé et spécialiste du béton armé. Une rotonde sera ajoutée à cette façade en 1928, afin d’y installer un restaurant qui viendra compléter la salle à manger réservée aux clients résidents de l’hôtel.

Le projet concerne la restauration et la restructuration des espaces de l’office de tourisme installé au rez-de-chaussée de l’hôtel du Gallic.

La réalisation d’une étude préalable a permis de présenter l’état général des locaux du rez-de-chaussée et la faisabilité de l’opération. Les espaces à la disposition de la communauté de commune ont été réorganisés afin d’aménager d’une part l’office de tourisme (accueil, boutique, backoffice, bureaux, stockage). Et d’autre part, de prévoir l’emprise nécessaire au futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

Le réaménagement de l’office de tourisme évoque l’esprit Art-Déco de l’édifice. Le mobilier joue avec les codes de cette période comme l’emploi de formes géométriques (inspiré des menuiseries existantes), de bois chaud, de laiton ou encore de métal noir.

Au delà de la restructuration intérieure, l’enjeu du projet était de rendre l’esprit du lieu. Ainsi, l’ensemble des menuiseries ont été remplacées afin de restituer le dessin originel des petits bois, visible sur les photographies d’époque. Le projet s’est attaché à restituer la façade de 1927 (aujourd’hui intérieure) dont les percements avaient été modifiés au fil du temps. Cette façade intérieure participe à la requalification de l’espace en redonnant une lisibilité à l’histoire du bâtiment et joue le rôle d’interface entre l’office de tourisme et le CIAP à venir.

LIEU : Dinard (35)

MISSION : Restauration et restructuration

MAITRE D’OUVRAGE : CC Côte d’Émeraude

MAITRE D’ŒUVRE : Forest & Debarre

BUDGET : 525 000 € HT

LIVRAISON : 2019

En cours d’inscription

1926-1927 : construction du « Gallic Hôtel »

Accueil du public - banque d’accueil dans l’esprit Art Déco du lieu

Vue sur la boutique - présentation et mise en valeur des produits

Vue d’ensemble - partie information au centre et boutique en second plan

1928 : construction de la rotonde (extension)

photo état actuel

OFFICE DE TOURISME “LE GALLIC”

En cours d’inscription - Etudes préalables et projet de restructuration de l’office du tourisme : accueil du public et bureaux

BANQUE D’ACCUEIL Plan 1/20, réduit

BANQUE D’ACCUEIL Elévation 1/20, réduit

COUPE TRANSVERSALE 1/50, réduit

LE “PETIT THEATRE” AURAY

Inscrit - Etudes préalables et projet de restructuration / mise en conformité en vue de l’installation de l’office de tourisme au rez-de-chaussée et de la ré-ouverture du petit théâtre à l’étage

Situé sur la place de la République à Auray, le Petit Théâtre fait partie d’un îlot majeur du centre-ville puisqu’il constitue un ensemble urbain cohérent avec la Mairie et les Halles.

Construit en 1906 à la place de la vieille halle et de l’auditoire, l’édifice accueille la justice de paix au rez-de-chaussée et un petit théâtre à l’italienne à l’étage, d’où lui vient son appellation actuelle. Le projet réalisé par l’architecte Edouard Ramonatxo est ouvert au public le 17 janvier 1909. Pendant des années, le “Petit Théâtre” accueillera les temps fors de la cité alréenne, servant ainsi de salle des fêtes. Aujourd’hui, ce lieu de culture et d’animation est plutôt dédié aux réunions, rencontres et expositions. Depuis le 23 février 2016, il est inscrit au titre des Monuments Historiques.

L’étude préalable a pour objectif de déterminer l’état général de l’édifice afin d’envisager ensuite sa restructuration intérieure. L’édifice est en bon état structurel. En effet, une restauration importance a été réalisée en 2002. Les travaux prévoient :

- dépose du plancher du premier étage, constitué de poutres treillis portant des poutrelles IPN. Entre les poutrelles, on trouve un hourdis en brique creuse peu épais. Les vides sont remplis par du mâchefer. L’ensemble du parquet en point de Hongrie et de son support devra être changé.

- dépose des plafonds de la galerie et de la tourelle afin de contrôler et de traiter les pieds de ferme de la charpente métallique.

- visite de la totalité de la couverture à prévoir car des pénétrations d’eau ont été constatées à plusieurs endroits.

- mise en sécurité du théâtre et par conséquent celle de ses accès depuis l’espace public.

- mise en accessibilité : installation d’un ascenseur de plein pied depuis le hall d’entrée situé à 00.00 et distribuant le niveau du théâtre à +04.75. Le balcon restera inaccessible.

- restauration intérieure du hall d’entrée, des cages d’escaliers, du théâtre compris son balcon et des coulisses.

LIEU : Auray (56)

MISSION : Restauration et restructuration

MAITRE D’OUVRAGE : commune d’Auray

MAITRE D’ŒUVRE : Forest & Debarre

BUDGET : 849 000 € HT hors lots techniques

LIVRAISON : 2019

Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments

Vue de l’escalier principal

Vue d’ensemble du hall - accessible depuis la rue

Entrée du théâtre - de récents travaux sur l’espace public ont permis de rendre accessible le hall d’entrée

LE “PETIT THEATRE”

AURAY

Inscrit - Etudes préalables et projet de restructuration / mise en conformité en vue de l’installation de l’office de tourisme au rez-de-chaussée et de la réouverture du petit théâtre à l’étage

• ARCHITECTE DE . HMONP • annececile.pechard@gmail.com