ANNAFLAVIA INCITTI

Architetta iscritta all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianifi catori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma.

CHI SONO

Durante il percorso di studi e l’attività professionale ho svilup pato ottime capacità di lavoro in team e puntualità nel rispettare le scadenze.

Sono affidabile, precisa e negli anni ho affininato capacità di gestione dello stress, di lavoro autonomo e di problem solving.

COMPETENZE

Software Autocad Archicad Revit Rhinoceros Grasshopper Sketchup Photoshop Illustrator Indesign Termolog Software Anit Sap 2000 MS Office Lingue Italiano Francese Inglese Altro Realizzazione di modelli a mano, con taglio laser e con stampa 3D Partita IVA Patente B

madrelingua

INTERESSI

Ceramica, design d’interni, yoga, fotografia, cucina vege tale, viaggi.

+39 3408416832

annaflavia_incitti

annaflavia.incitti@gmail.com 11/08/1992

annaflaviaincitti Roma, Italia

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2021adesso

Collaboratrice presso Dromos S.r.l. Rilievo, progettazione, modellazione 2D e 3D, diagnosi e progettazione energetica (redazione relzioni e attestati energetici), pratiche edilizie.

FORMAZIONE

gennaio 2022 2017 - 2018 2016 - 2019 marzo 2019 febbraio 2019 2011 - 2016 2005 - 2010

Superamento Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto - Sez.A

Partecipazione al programma Erasmus École nationale supérieure d’architecture de Nan tes

Laurea magistrale in Progettazione Architettonica Titolo della tesi: “Cappella sull’isola di Pesseguei ro.”

Università degli Studi Roma Tre, dipartimento di Architettura

Workshop: L’eredità del laterizio romano. Cantie re di costruzione di una volta in foglio. Roma, Fornace Bernasconi (Castel Viscardo).

Workshop: Costruzioni in terra cruda e bambù. Un modulo di abitazione e servizio rurale nella regione di Iffou (Costa d’Avorio). Roma, Abidjan, Prikro.

Laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura Titolo della tesi: “Il nido. Architettura e percezione.” Università degli Studi Roma Tre, dipartimento di Architettura

Maturità Scientifica Liceo Scientifico F. Severi

PUBBLICAZIONI

A. Incitti, Futuri architetti: da Abidjan a Prikro e ritorno. In F. Finucci (a cura di), Edificio per la comunità a Prikro Costa d’Avorio. Enteferma Edizioni, Roma 2020. Pagg. 106-125

PORTFOLIO

https://issuu.com/annaflaviaincitti/docs/portfolio2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curricum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/16

INDICE

Il cielo

Cappella sull’Isola di Pessegueiro La terra Centro gestione delle emergenze nell’Africa Sub-Sahariana La terra cruda Modulo di abitazione e servizio rurale a Prikro Tutto ciò che è nel mezzo Riqualificazione di un complesso resi denziale degli anni sessanta nel quar tiere Petit Sensive, Nantes. Edificio per uffici nel quartiere Ostien se, Roma. Riqualificazione di un complesso residenziale degli anni sessanta nel quartiere Pietralata, Roma. Trasformazione di un ex edificio indu striale in mercato coperto ad Avellane da (Buenos Aires). Prototipo di casa autosufficiente Casa studio/laboratorio al Pigneto, Roma.

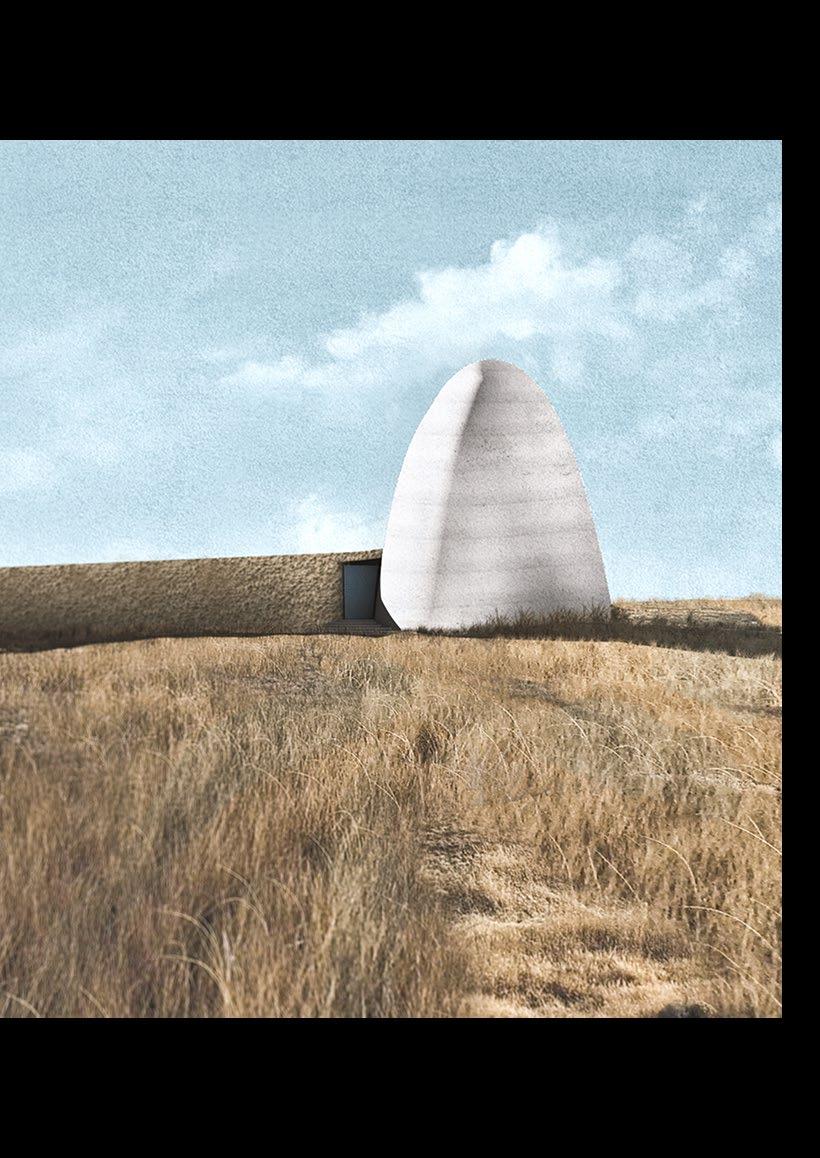

Cappella sull’Isola di Pessegueiro Tesi magistrale

Una cappella, un piccolo edificio sacro, luogo di con templazione, meditazione, di silenzio, di riflessione e preghiera, uno spazio in cui chi non crede possa av vicinarsi alla natura e al suo io più intimo e chi crede possa trovare un collegamento diretto con il divino.

Il sito di progetto è l’Isola di Pesse gueiro, a sudovest del Portogallo, di fronte alla costa dell’Alentejo Litoral. Sull’isola sono presenti i resti di un piccolo villaggio di pescatori di epo ca romana e quelli del Forte Santo Alberto e di una cava (1590). Il progetto si colloca sull’estremità sud dell’Isola e cerca di seguire la pendenza del terreno fino ad ariva re tra le rovine romane. La cappella vuole essere un segno riconoscibile sull’isola e ben visibile dalla spiaggia, come invito ad intraprendere questa avventura.

Romane

Il sito di progetto è l’Isola di Pessegueiro, a sudovest del Portogallo, di fronte alla costa dell’Alentejo Litoral. Sull’isola sono presenti i resti di un piccolo villaggio di pescatori di epoca romana e quelli del Forte Santo Alberto e di una cava (1590). Il progetto si colloca sull’estremità sud dell’Isola e cerca di seguire la pendenza del terreno fino ad arivare tra le rovine romane. La cappella vuole essere un segno rico noscibile sull’isola e ben visibile dalla spiaggia, come invito ad intraprendere questa avventura. Il ragionamento progettuale affonda le basi sull’idea di due corpi dal carattere antitetico che si riconciliano in una sorta di abbraccio. Questi due corpi vogliono esse re espressione della dualità del mondo e dell’uomo. Per i cristiani sono uomo e divino, celeste e terrestre, corpo e anima.

Il muro del corpo più basso ha la sua origine dove si trovano le rovine romane, è anch’esso rovina, sembra nascere dalla terra ed acquistare gradualmente forza e altezza, supera il dislivello del terreno e termina ripie gandosi su se stesso. Il muro accompagna il visitatore in tutto il suo percorso verso l’ingresso della cappella e prosegue anche all’interno, fornendo un rassicurante contatto con la sua realtà terrena. Superata la soglia d’entrata si percorre un corridoio poco illuminato che tende via via a stringersi, il quale, una volta svoltato, svela finalmente l’ambiente dell’aula liturgica. Ci si trova dunque nel secondo corpo, un guscio in calcestruzzo la cui forma va scoperta e assimilata man mano. È qualcosa di altro rispetto all’esperienza prece dente: cambiano le proporzioni, i colori, la luce.

Una lieve pendenza spinge il visitatore verso il presbiterio e, per non compiere a ritroso il cammino di redenzione, l’uscita è altra cosa rispetto all’entrata: una volta attraversata non vi è altro che la scoglie ra tra il visitatore e la vastità del cielo e dell’oceano.

Sia l’esterno che l’interno della cappella presentano assoluta semplicità e onestà nell’utilizzo dei materiali. Troviamo calce struzzo facciavista realizzato con cemento bianco per il volume principale e calce struzzo bocciardato che assume quasi il colore della terra per il volume basso. Sulla facciata nord la porta d’ingresso pivotante regala un tocco di colore grazie alla decorazione con azulejos azzurri con un motivo in rilievo che richiama le onde del mare.

All’interno gli azulejos si ripresentano in cima all’altare, come semplici piastrel le bianche lisce: sulla sua superficie a rappresentare la mensa e in un pannello dipinto sopra di esso. Il loro utilizzo è un ri chiamo alla tradizione portoghese, ma con l’originalità di caratterizzare i soli elementi che finora ne erano rimasti vergini: i porto ni (sempre di legno) e l’altare (trattato con materiali più preziosi).

A sud, dove il corpo dell’aula è libero dall’incontro con l’altro, quasi tre volte più basso, la facciata presenta un vuoto scandito in tutta la sua altezza da brise soleil verticali in marmo con tre varianti nella rotazione. Questi seguono le curve dei due volumi fino a terra, dove lo spazio si restringe e si trasformano in una porta d’uscita. Dall’interno si percepisce la loro presenza per la luce che si frantuma sulle superfici in tante lamelle. Gli scarti di lavorazione dei brise soleil sono stati destinati alla pavimentazione della zona del presbiterio. Mentre tutte le altre superfici mantengono il carattere ru stico del cemento gettato in opera, attra verso l’eleganza del marmo il presbiterio si eleva a tramite tra lo spazio più terreno dei fedeli e la perfezione del cielo, in re lazione con gli elementi attraverso i quali passa il simbolo per eccellenza della pre senza divina nello spazio sacro: la luce. Il pavimento dell’aula mantiene l’idea di un richiamo ancestrale, con una superficie ruvida che si avverta sotto i piedi. Questa ingloba le sedute che sembrano movimen ti ed escrescenze dello stesso suolo. Con le scelte fatte si vuole far sì che le due anime del progetto, l’uomo e il divino, la terra e il cielo, risultino in ogni momento e in molteplici aspetti sempre entrambe oggetto di percezione e riflessione.

Vista della facciata con i brise soleil dall’estremo sud dell’isola (in basso).

Vista dell’aula liturgica dal fondo della stessa (in alto).

1. Il marmo: si è scelta una varietà di marmo proveniente da uno dei principali centri per l’estrazione del marmo al mondo, Estremoz e Vila Viçosa, situato nella stessa regione del sito di progetto. La varietà è l’Art Deco del catalogo del Grupo Galrão. L’azienda lo descrive come un marmo che evoca romanticismo e crea ambienti nostalgici, un mar mo dalle vene fluide e acquatiche e tonalità che variano tra indaco e sabbia.

2. Gli azulejos: per la porta si è scelta una piastrella della collezio ne presentata da Viúva Lamego alla fiera Tektónica di maggio 2019 a Lisbona. La piastrella, dell’arti sta Bela Silva, è di colore azzurro intenso con un motivo in rilievo. Le piastrelle bianche del pannello e dell’altare sono state scelte dalla collezione Azulejo de cores lisas.

3. Il calcestruzzo: liscio con cemento bianco per il guscio, bocciardato con cemento grigio e rocce calca ree per il lungo muro, spazzolato con cemento grigio per la pavimen tazione.

DETTAGLIO

1. magrone, 15cm

2. platea, 50cm

3. barriera al vapore, 3mm

4. pavimentazione in cemento, spessore minimo 120mm

5. malta di allettamento, spessore 2cm

6. pavimento in piastrelle di marmo di risulta, spessore 5cm, dimensioni variabili

7. calcestruzzo costruito in situ

8. profilo ad U, spessore 3mm, larghezza 50mm, altezza 100mm

9. scatolato acciaio l=100mm, spessore 5mm

10. bullone M30, UNI 5737

11. lastra di marmo spessore 5cm, larghezza 50cm, altezze variabili

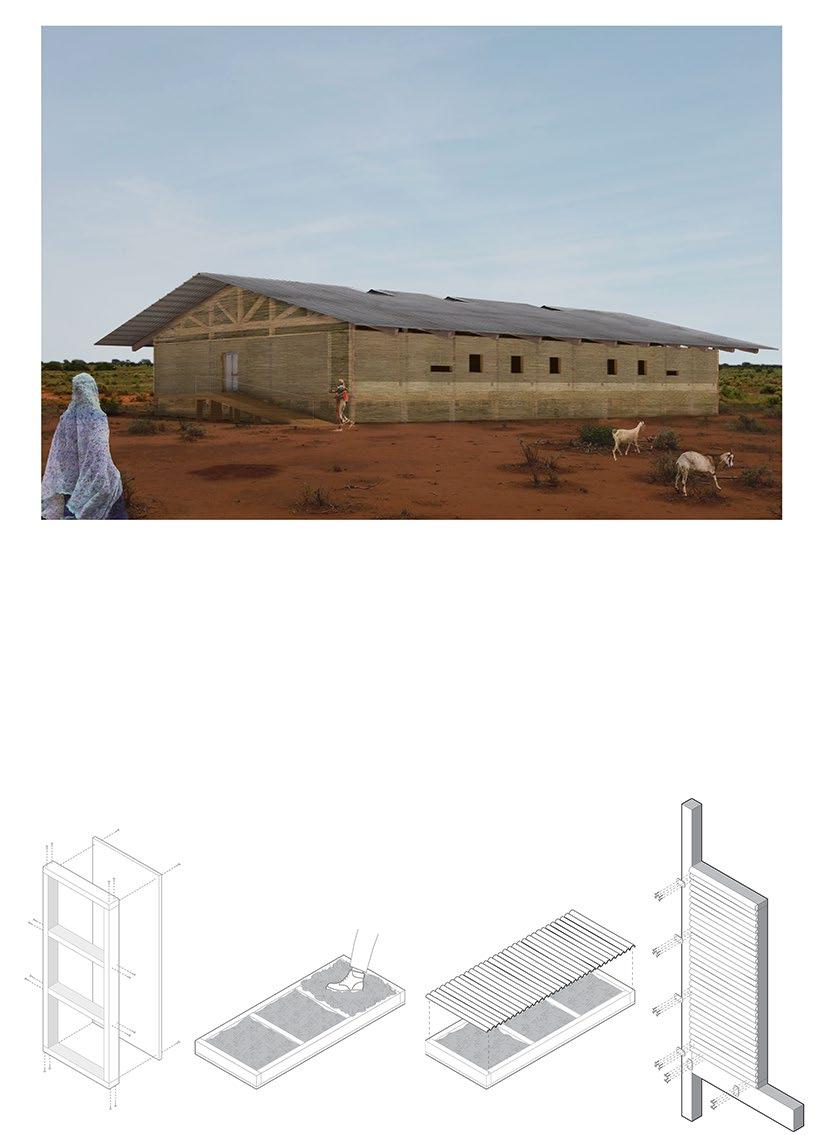

Centro gestione delle emergenze nell’Africa Sub-Sahariana Kaira Looro/Architecture Competition

Un progetto semplice, ripetibile, modulare, econo mico e sostenibile, tutte caratteristiche richieste per rispondere prontamente all’emergenza e facilitare le operazioni di assistenza e gestione.

GESTIONE LOGISTICA

Per agire in modo efficace in una situazione emergenziale occorre pensare ad una solu zione che fa della semplicità il suo punto di forza.

Così la proposta presentata fonda la sua concezione nell’essenzialità e la familiarità della forma complessiva e dell’articolazione spaziale, con un’attenzione particolare alla funzionalità, alla sostenibilità e alla flessibilità, grazie all’uso di elementi modulari. La sfida di far convivere nel progetto il confort con la necessità di una rapida costruzione è stata alla base di una ricerca a livello di tec niche che ha portato ad una soluzione che si ispira alle grandi qualità ecologiche dell’ar chitettura tradizionale africana e al suo gran

de valore socioculturale, combinandoli con altre tecniche costruttive che richiedano sforzi e tempi minori in modo da poter agire pronta mente coinvolgendo le comunità colpite. L’organizzazione degli spazi, facilmente leg gibile, infonde un senso di sicurezza e rende l’edificio facilmente fruibile.

L’architettura è concepita per adattarsi a mol teplici contesti e tipologie di emergenza senza dover essere ogni volta riprogettata. Questa struttura può avere una natura tem poranea, può essere smantellata e le sue componenti trasportate in un altro sito, ma ha l’aspetto e le caratteristiche di qualcosa fatto per durare, fattore importante a livello psico logico.

PARETI DI TAMPONAMENTO

costruzione e montaggio dei pannelli per il tamponamento e le divisioni interne, realizzabili anche in autocostruzione

montaggio frame in legno, con lastra re movibile di supporto per il riempimento

riempimento del fra me con il mix di terra e paglia e successiva compressione

ad asciugatura av venuta, fissaggio del rivestimento esterno in bambù

installazione del pannello alla struttu ra portante a telaio di legno

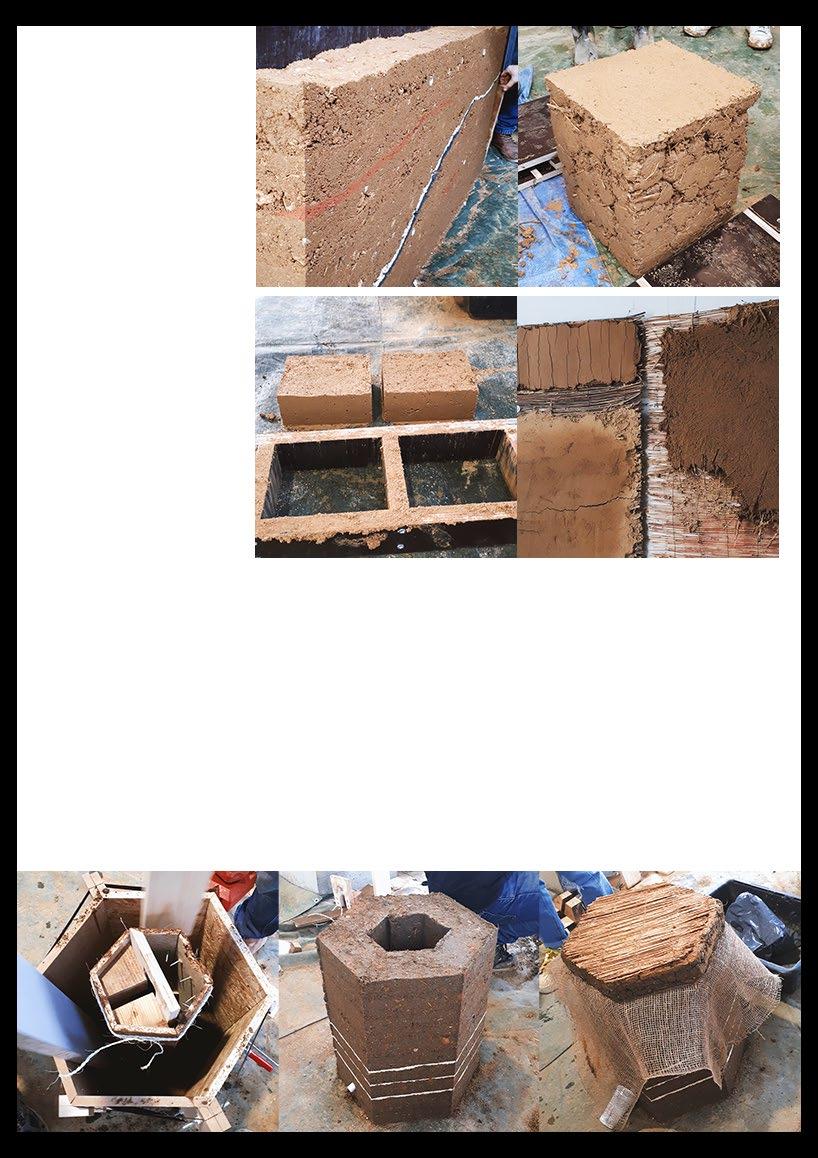

La terra Cruda

Matière à construire - terre crue et fibres naturelles

Un atelier per esplorare tutte le potenzialità del ma teriale edilizio più antico, reperibile, ecologico e sano del mondo.

ANALISI DELLE TERRE

1. Manipolazione sensoriale le prime considerazione posso no essere fatte già alla vista, al tatto e all’odore. Viene forata con il pollice una pallina allo stato plastico, vi si versa dell’acqua e si misura il tempo di assorbimento.

2. Prova al taglio una palla allo stato umido vie ne tagliata in due, si osserva il risultato del taglio.

3. Prova della pastiglia (test di resistenza a secco) vengono create delle pastiglie di terra e fatte asciugare, si spezzano a metà e si prova a ridurle in polvere tra il pollice e l’indice, se ne valutano i risul tati.

4. Prova del sigaro (test di coe sione) si fa scorrere il cilindro di terra oltre il bordo del piano, a rottu ra avvenuta si misura la parte rimasta sul tavolo.

5. Prova del ritiro lineare viene riempita una scatola di legno con la terra a limite tra il suo stato umido e il plastico, viene fatta seccare e viene misurato il ritiro.

6. Prova dell’otto la terra allo stato umido viene modellata a forma di 8 e sospe sa all’apposito misuratore da un’estremità, mentre all’altra è agganciato un secchio che vie ne riempito con sabbia fino alla rottura del campione. Viene misurata la sabbia necessaria alla rottura.

7.

Test Carazas

Per ogni stato della terra (secco, umido, plastico) si realizzano tre cilindri con la stessa quantità di terra, che viene compattata però in tre modi diversi, ovvero non com pattata, compattata a mano e compattata con un apposito strumento. Dopo lo scassero si comparano i risultati ai tre differenti stati e alle differenti compattezze.

8. Pisè

Stato: umido

Composizione abituale della terra: granulometria grossa, senza fibre.

Tecnica di preparazione della terra: tecnica dei due mucchi.

9.

Bauge

Stato: plastico (quasi viscoso)

Composizione abituale della terra: fibre e terreno argilloso, granulometria fine.

Tecnica di preparazione della terra: tecnica del telone.

10. Adobe

Stato: viscoso

Composizione abituale della terra: generalmente più sabio sa che argillosa Tecnica di preparazione della terra: variabile.

11.

Intonaci

Vengono provate 4 composi zioni differti: solo terra, terra + 2 volumi di sabbia, terra + 4 vo lumi di sabbia, terra + 1 volume di sabbia e 2 di paglia.

Realizzazione di un oggetto in terra L’elevata inerzia termica della terra ha suggerito l’idea di un dispositivo che potesse conservare il ghiaccio: i riferimenti sono le antiche ghiacciaie, del le cavità per la conservazione di ghiaccio e neve, e il frigorifero del deserto, un vaso di terracotta riempito di sabbia umida che contiene un altro vaso interno più piccolo, in cui si pone il cibo.

Composizione della terra: 4 secchi di una delle terre messe a disposizione, mezzo secchio di sabbia, un terzo di secchio di argilla nera, 1/6 di canapa.

Casseri: uno interno e uno esterno, ciascuno formato da due parti di tre facce per facilitarne la rimozione. Sistema costruttivo: pisé Coperchio: tela, pisé, terra allo stato viscoso, can niccio con barbottina.

Modulo di abitazione e servizio rurale a Prikro (Costa d’Avorio)

Un’opportunità di grande valore che si trasforma in un’esperienza ineguagliabile.

Fierté è un appezzamento agricolo munito di pompa per l’acqua, vicino al villaggio di Prikro, nella regione ivoriana di Iffou. Qui l’associazione svizzera Eau et Miel sta allestendo un orto che darà lavoro a 50 donne dei villaggi vicini, dove verranno sperimentate nuove colture e i nuovi operatori potranno im parare a praticare l’apicoltura, attività centra le dell’associazione. Grazie alla collaborazione con AK0 - architet tura a kilometro zero, associazione con base a Roma, Eau et Miel intende affrontare altresì la tematica della qualità dell’ambiente costruito. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio a servizio dell’orto, diviso in tre stralci corrispondenti a tre aree diverse, ma soprat tutto a tre fasi diverse della costruzione i cui tempi sono dettati dalla disponibilità economi ca delle associazioni.

L’obiettivo di AK0 è quello di limitare il più possibile il ricorso a materiali d’importazione e utilizzare quasi esclusivamente materiali natu rali e facilmente reperibili nell’ambiente circo stante: la terra cruda, sia sottoforma di blocchi compressi, sia attraverso il sistema del pisé, e il bambù, un materiale disponibile nell’area, ma poco sfruttato nell’architettura locale. Quella a cui ho preso parte è stata la costru zione del primo stralcio, una zona ufficio per il custode e deposito.

La nostra collaborazione ovviamente non nasce da una necessità di manodopera, ma dalla straordinaria occasione di uno scambio diretto dal quale possano scaturire, tra le altre cose, piccole migliorie tecnologiche. Nelle pagine seguenti un racconto fotografico dell’esperienza dentro e fuori il cantiere.

IL PROGETTO: la pianta, la sezione longitudinale (a sinistra), un ren der (in basso) e la pompa per l’acqua

il muro in pisé.

copertura in bambù.

Riqualificazione di un complesso residenziale degli anni sessanta nel quartiere Petit Sensive, Nantes. (Re)Construction fifty-fifty

Una lunga stecca dall’aspetto sciatto che si impone nel quartiere come una barriera ha bisogno di essere ripensata su moltissimi punti: l’accessibilità, la distri buzione, l’aspetto, le tecnologie, la tipologia degli appartamenti.

PROBLEMATICHE

lunghezza del fabbricato di 250 metri con solamente due passaggi angusti non accessibili a persone con disa bilità, quindici ingressi diversi con i rispettivi vani scala e assenza di ascensori, necessità di diversificare e riqua lificare gli appartamenti, inadeguatezza delle aperture verso l’esterno, parcheggi addossati all’edificio, aspetto generale decadente e privo di attrattiva per possibili nuovi inquilini.

SEZIONE AA’

SEZIONE BB’

PIANTA E SEZIONE DI UN APPARTAMENTO

bis T3 bis T4bis

PROSPETTO SUD

T2 bis T3 bis T4 bis T4 duplex T5 duplex T6 duplex

PIANTA QUINTO PIANO primo livello dei duplex

PIANTA SESTO PIANO secondo livello dei duplex

PROSPETTO NORD

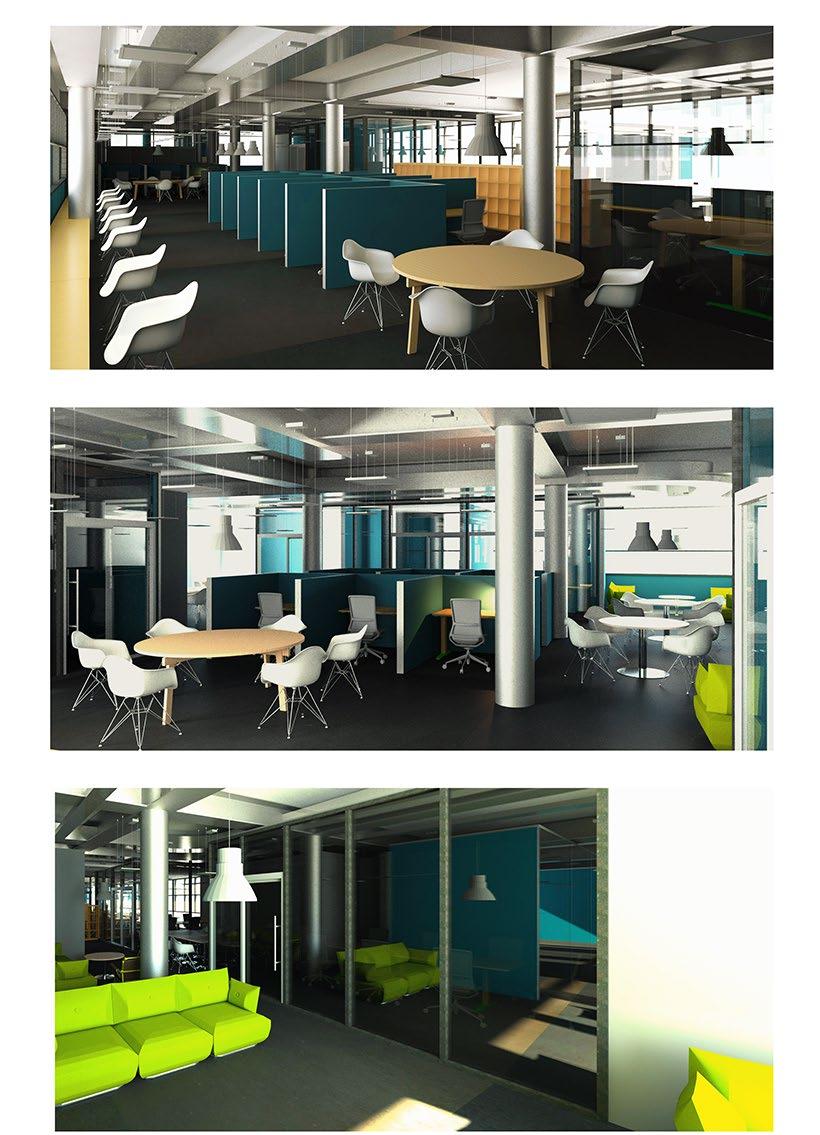

Edificio per uffici nel quartiere Ostiense, Roma Laboratorio di progettazione architettonica 1,2 M

Uno spazio di lavoro e di incontro, un ambiente versa tile e dinamico posto in una posizione chiave all’inter no di un quartiere vivace, con una piazza che si apre sulla via principale.

L’area di progetto si trova tra via del Porto Fluviale e via Ostiense, delimitata a nord dalla ferrovia. L’edificio segue la forma del lotto allineandosi alle strade sopra citate. Il progetto è il tema di due laboratori: gli elaborati in queste prime due pagine sono il risultato del primo laboratorio che si è maggiormente concentrato sull’impianto volumetrico e l’aspetto com plessivo.

Nel secondo era richiesto l’adeguamento del progetto, trattando più approfonditamente i temi riguardanti la struttura e gli impianti, precisando il programma edilizio e realizzando un computo metrico.

L’idea iniziale rimane comunque inalterata: un compatto volume a C interamente dedicato agli uf fici per il coworking poggia su due piani più permeabili che lasciano spazio ad una piazza al piano terra e un’ampia terrazza al primo piano. Nonostante la nuova variante presenti un piano in meno, l’aspetto generale rimane simile in quanto l’altezza dei singoli piani è maggiore. Resta anche la scelta per il rivestimento esterno della combinazione acciaio microforato e calcestruzzo a vista.

FINITURE

Struttura di sostegno dei pannelli

Pannelli di rivestimento in acciaio microforato Struttura portante in acciaio

Cartongesso per esterno Lana di legno

Lamiera grecata e getto di completamento Massetto inLanacalcestruzzo di legno Ghiaia

Travi strutturali HEA in acciaio

Controsoffitto in cartongesso

Riqualificazione di un complesso residenziale degli anni sessanta nel quartiere Pietralata, Roma. Tecnologia dell’architettura

Una serie di interventi tecnologici con lo scopo di dare nuova vita ad un edificio e migliorare quella di chi lo abita.

Il complesso del 1960 sorge di fronte alla stazione metropolitana Pietralata, è caratterizzato dall’uso di pilo tis ed è realizzato con strutture in conglomerato cementizio armato e tamponatura doppia in mattoni rivesti ta in laterizio giallo.

PROBLEMATICHE

Scarsa luminosità degli alloggi, bassa resistenza termica dei materiali di cui sono composte pareti e coper tura, presenza di serramenti inefficienti.

Problemi energetici dovuti alla natura dell’involucro costituito unicamente da laterizio non isolato.

STRATEGIE DI INTERVENTO

Realizzazione di nuove aperture: le piccole finestre vengono sostituite da vetrate a tutta altezza in corri spondenza delle zone giorno.

Aggiunta di logge prefabbricate, ovvero strutture scatolari in pannelli di legno lamellare che fungono da serre solari durante i mesi invernali e da balconi quelli estivi, in seguito alla rimozione delle vetrate dal telaio leggero (in rosso).

Riqualificazione energetica delle chiusure verticali e orizzontali attraverso il posizionamento di un cappotto esterno in fibra di legno, protetto da facciata ventilata e da ivolucro in pannelli Trespa Meteon. Sostituzione dei vecchi serramenti.

Posizionamento di un impianto fotovoltaico in copertura a servizio dei sistemi di riscaldamento a pavimento a pannelli radianti.

Creazione di nuovi volumi leggeri in copertura, che contribuiscono una forma di autofinanziamento grazie alla vendita a fine lavori (in verde).

Piano tipo Prospetto est

Pianta

Sezione BB’ Sezione AA’

I materiali Compensato di tavole

Isolamento di fibra di legno Pannello MDF

Impianto fotovoltaico: 60 celle policristalline, modello SER-235P

Trasformazione di un ex edificio industriale in mercato coperto ad Avellaneda (Buenos Aires) Utopies Métropolitaines

Un edificio in rovina in un quartiere povero e perife rico si propone come nuova polarità grazie alla sua tavola in grado di accogliere tutti.

Un’analisi dell’attuale mobilità.

Il mio è il contributo ad un’ipotesi di progetto di gruppo a livello urbano che parte dall’idea di collegare la stazione dei treni Retiro di Buenos Aires al comune di Avellaneda at traverso una linea di tram-treno che prende spunto da una proposta esistente del Mini sterio del Interior y Transporte argentino. La linea del tram-treno e i 16 progetti ad essa collegati sono tutti contenuti in una fascia chiamata Transect, la loro disposizione è visi bile in dettaglio nella mappa a destra.

Inserimento del progetto all’interno del contesto e immagini dell’edificio industriale oggetto dell’intervento.

Plastico concettuale su un’immagine aerea della città.

PIAINO TERRA

PIAINO TERRA

MERCATO

CUCINA/ LABORATORIO DISTRIBUZIONE/ TERRAZZA RISTORANTI TERRAZZE DEI RISTORANTI

RISTORANTI TERRAZZE DEI RISTORANTI

Il quartiere non presenta alcun luogo di incontro, gli unici spazi verdi sono rappresen tati dello spartitraffico di av. Gral. Roca. La li nea del tram è un’occasione per creare nuovi punti di riferimento per la città e soprattutto per il quartiere. All’altezza di una fermata si colloca uno spazio destinato a chiunque, un mercato coperto versatile che cerca di pro porre diverse opportunità: un luogo di sosta e svago grazie allo spazio verde attrezzato, un luogo di apprendimento grazie alla cucina laboratorio che ha l’obiettivo di fare avvici nare la popolazione ad una cucina vegetale, un luogo per l’incontro e il fare comunità gra zie alla lunghissima tavola collettiva, il luogo in cui godere di un pasto sia al piano terra che in uno dei ristoranti al primo piano, ma anche solo un piacevole passaggio coperto dove acquistare cibo o prendere un caffè al volo.

PIANTA PIANO PRIMO FERMATA DEL TRAM-TRENO

Prototipo di casa autosufficiente Laboratorio di costruzione dell’architettura

Un’abitazione piccola e funzionale, alimentata a sola energia solare, trasportabile e assemblabile e in gra do di rispondere a tutti gli altri requisiti della competi zione Solar Decathlon.

VENTILAZIONE NATURALE

ottenuta attraverso un sistema che sfrutta l’effetto camino. Il convogliamento del vento è ottenuto tramite canalizzazioni appositamente create. In in verno i listelli della struttura a diaframma si chiudono limitan do le dispersioni termiche

TRASPORTO E MONTAGGIO SEMPLICI E VELOCI

L’elemento centrale è composto da due parti, ognuna trasporta ta come un’unica unità: il blocco dei servizi e la sua copertura. Gli altri elementi vengono invece trasportati come bidimensiona li e montati in sito.

PARETE VERDE

Scherma dal sole la parete ovest, depura l’aria, valorizza l’edifi cio e dà benefici psicologici

CAMINO DI VENTILAZIONE

STRUTTURA A DIAFRAMMA

MODULI

USO DI MATERIALI NATURALI in particolare derivati del legno, con l’idea di realizzare pareti che siano riciclabili. Il camino è rivestito in listelli orizzontali di legno di cedro, il resto dell’abitazione in pannelli di legno di frassino.

OMBREGGIAMENTO

I dispositivi di protezione solare sono stati progettati attraverso la maschera d’ombreggiamento che ha permesso di realizzare pensiline della lunghezza op portuna a schermare il sole nel le ore estive più sfavorevoli e a lasciarlo penetrare in inverno in quanto rappresenta un apporto energetico gratuito

FOTOVOLTAICI

A FILM SOTTILE ricoprono l’intera superficie della co pertura del blocco centrale e la parete sud di quest’ultimo (in totale 37,75 mq di fotovoltaico che svilupperanno 4565 W)

STUDIO DELLE PENSILINE IN ESSTATE E IN INVERNO

Casa studio/laboratorio al Pigneto, Roma. Laboratorio di progettazione architettonica 1 T

Una rielaborazione della prima tematica affrontata durante gli studi nell’ottica di una ricerca sulla perce zione umana in relazione all’ambiente architettonico, in particolare quello domestico.

Il primo impatto dalla strada, dalla quale si accede, è di una scatola compatta con poche e piccole aperture. In realtà la casa è composta da due edifici distinti, en trambi di due piani, quello residenziale e lo studio del compositore, con il giardino a separarli.

Superato il portone e un corridoio di accesso, tro viamo sulla sinistra la porta d’ingresso dell’abitazione che si apre sulla cucina. Mentre si cucina si può tenere d’occhio l’ingresso e la luce penetra nell’am biente sia dal lato strada attraverso brise soleil fissi per la privacy, sia dal lato del giardino dove può essere regolata aprendo più o meno i brise soleil. La parete con le mensole in legno è stata pensata per accogliere piante aromati che.

Il soggiorno si integra con il giardino grazie alle ampie vetrate e i brise soleil che possono essere aperti per intero, con l’esterno che diventa così un prolunga mento dell’interno.

Al primo piano troviamo una sorta di ballatoio, spa zio ibrido che può essere chiuso e diventare un’ulte riore superficie delle stan ze, o aperto e attraversare tutta la facciata.

Nello studio sono stati inve ce adottati una serie di ac corgimenti per migliorare il suono: soffitto più alto, uso di tende (elementi assor benti) per schermare dal sole la control room, una parete spessa a dividere le due sale, trattamento acu stico con pannelli diffusivi e assorbenti alle pareti e bass trap negli angoli.

La sala di registrazione Il

soggiorno visto dal giardino

Annaflavia Incitti

Annaflavia Incitti