CURRICULUM VITAE

Anna Felappi

Candidature : stagiaire

ÉTUDES

2022-2025

École Polytechnique

Fédérale de Lausanne

BA en architecture en Juin 2025

2024-2025 2019-2022

Université de Montréal

Échange universitaire en 3ème année

Lycée international Jean Giono de Turin

Baccalauréat français mention Très Bien avec Félicitations du jury

LOGICIELS

Excellente maîtrise : Rhino 3D, Vectorworks, Autocad, suite Adobe (Photoshop, Indesign, I llustrator)

Bonne maîtrise : Revit, Archicad, Blender, Twinmotion, Grasshopper, logiciels Microsoft et Google

LANGUES PARLÉES

C2 : français, italien, anglais

B1 : allemand, espagnol

ÉXPERIENCES

PROFESSIONNELLES

Été 2024

Ribes & Ribes - Barcelona

Stage en cabinet d’architecture

Automne 2023

EPFL - Lausanne

Assistante Etudiante en cours de Mathématiques BA1

Oct 2021

Archest - Palmanova

Stage d’observation en cabinet d’architecture & Ingénierie

Nov 2018

Chabanne & PartenairesLyon

Stage d’observation en cabinet d’architecture

ACTIVITÉS EXTERNES

Professionnel

Bénévolat

Associations Volontaire aux Salons de Thérapies Naturelles et Conférence Measuring Beyond 2025, éxpériences universitaires EXPLAB PSE1, Sauveteur aquatique à Village Nature Paris (diplôme BNSSA : été 2022, 2023), Babysitting, Tutorats logiciels (Rhino3d, Suite Adobe)

Membre fondateur de l’association NuLab à l’UdeM, association MUN (CSI Lyon et Giono Turin)

Anna Felappi

Franco-italienne, j’ai grandi entre les deux pays et la Slovaquie, où j’ai passé huit ans de mon enfance. J’ai toujours été entourée d’un patrimoine architectural riche en diversité et en histoire, allant du Palazzo Madama de Turin au complexe residentiel Medzi jarkami de Bratislava. Ainsi est né une fascination pour ce domaine que j’ai entrepris d’étudier à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. J’effectue actuellement ma trosième année de bachelor en échange à l’Université de Montréal. Pour la suite de mes études je souhaite m’orienter vers l’architecture durable et paramétrique, autant dans un cadre de pratique que de recherche théorique.

Sommaire

PRESENTATION

BRICKS - tour en briques

VILLAS URBAINES - revisiter un modéle historique

ETUDE DE CAS - réappropriation d’un modèle historique

PISÉ - nouveaux matériaux de construction

LIMA - insertion dans le programme d’un quartier

TABLEAU - utiliser les outils d’aujourd’hui pour revisiter les modèles d’hier

PARAMETRISATION - nouveaux outils

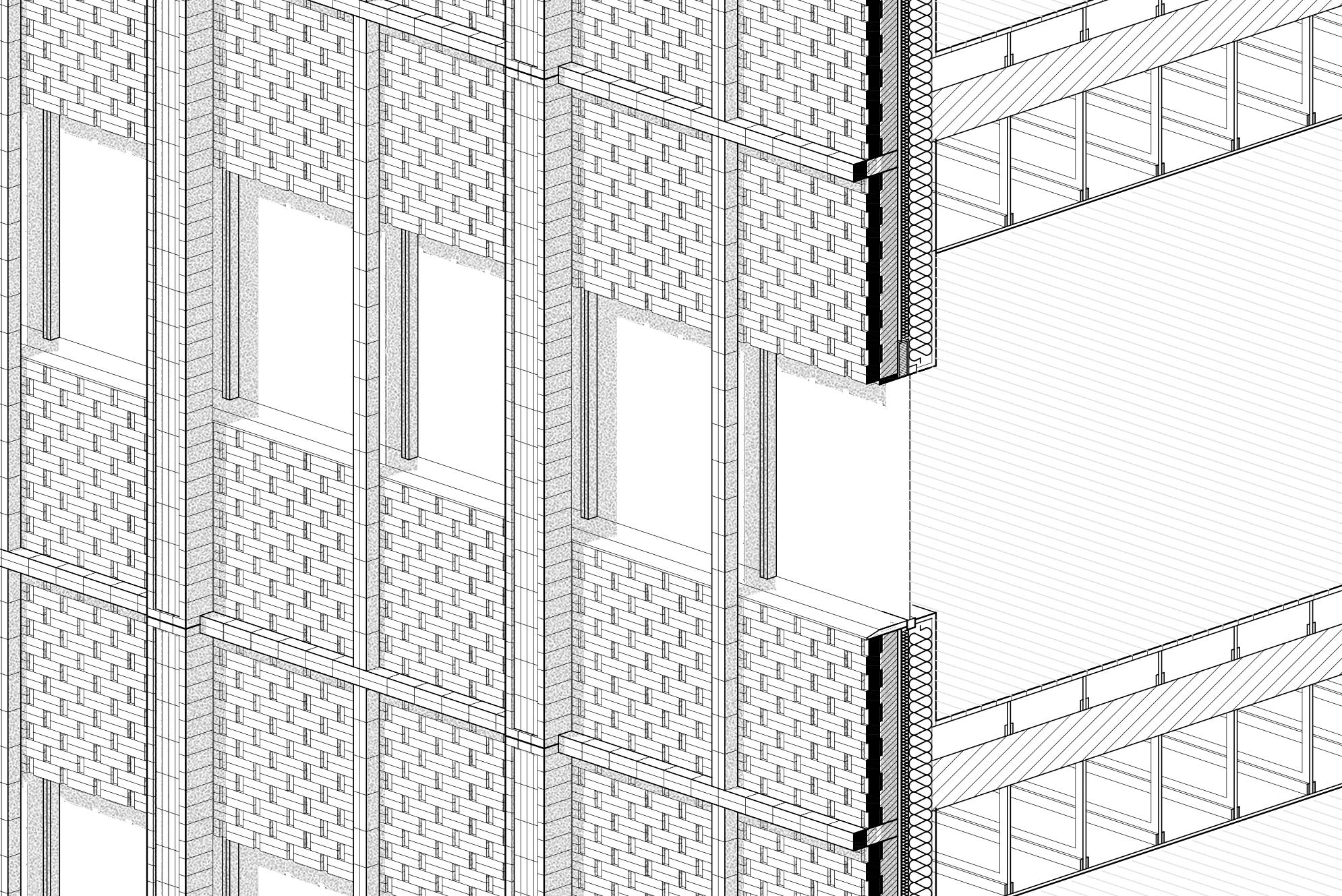

Détail projet LIMA

Briques rouges fréquemment utilisées à Montréal

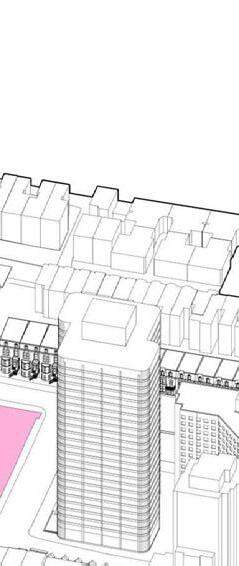

//BRICKS

La brique, qui assure pendant longtemps la structure porteuse des constructions en Amérique du Nord, perd son attrait à partir du milieu du 19ème siècle suite à plusieurs innovations techniques. L’acier et le béton armé viennent remplacer ce matériau, dont le rôle est réduit à une fine enveloppe qui entoure le bâtiment. Le peu d’épaisseur imposé limite la liberté de conception artistique des architectes.

Lors de mon échange universitaire à Montréal, j’ai pu étudier l’histoire de l’utilisation de la brique en Amérique du Nord et découvrir son potentiel singulièrement expressif en façade lors du développement d’un projet.

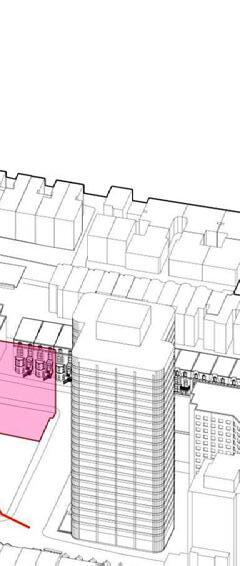

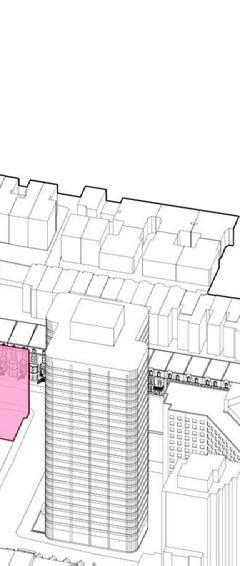

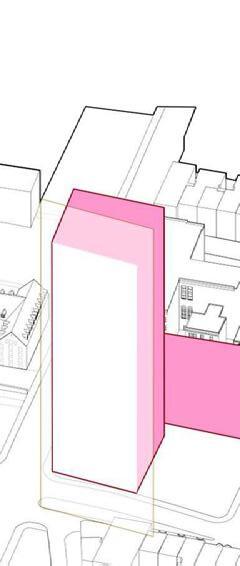

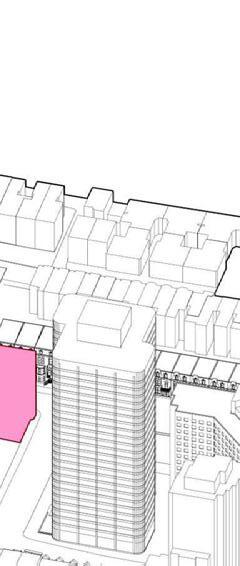

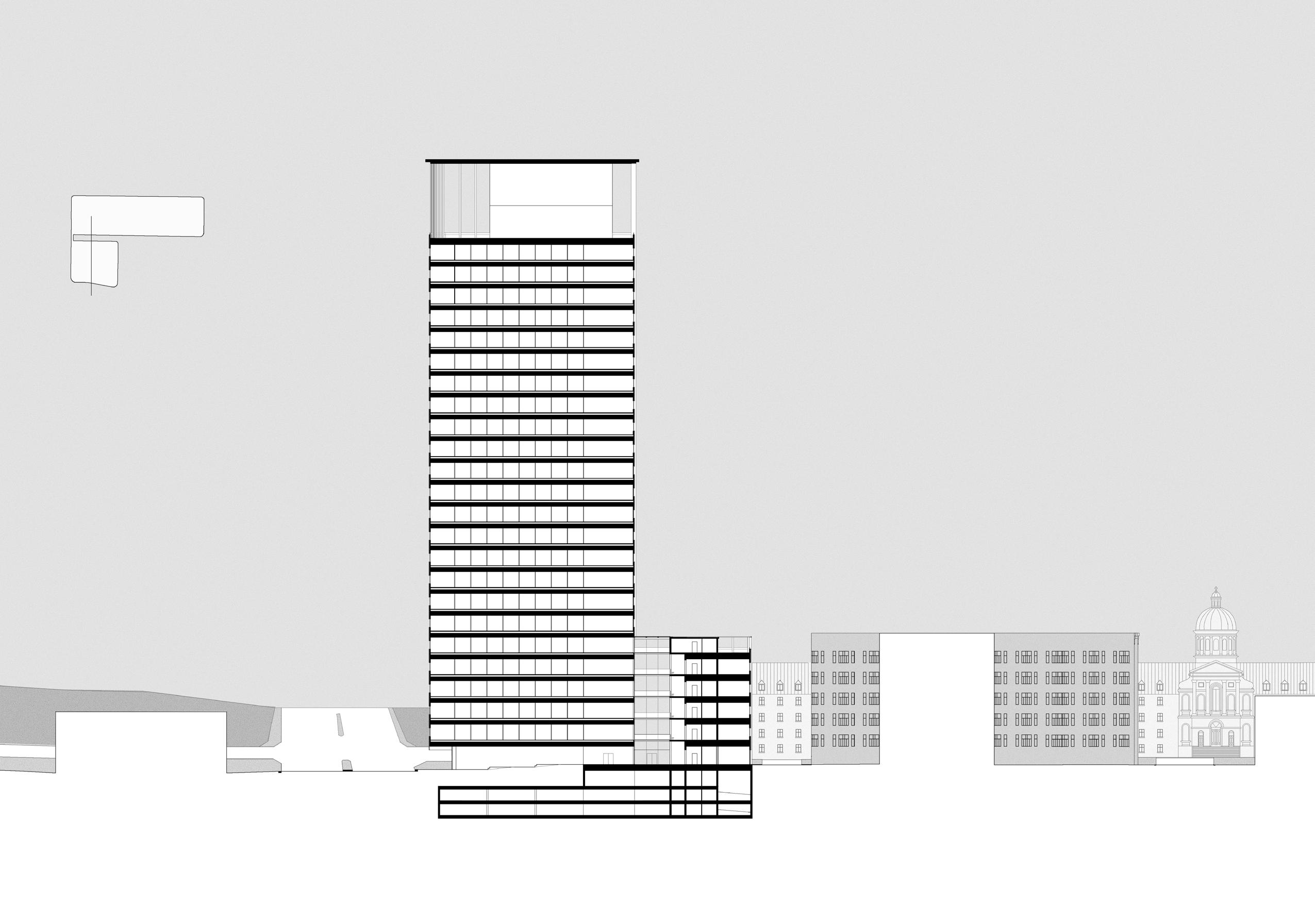

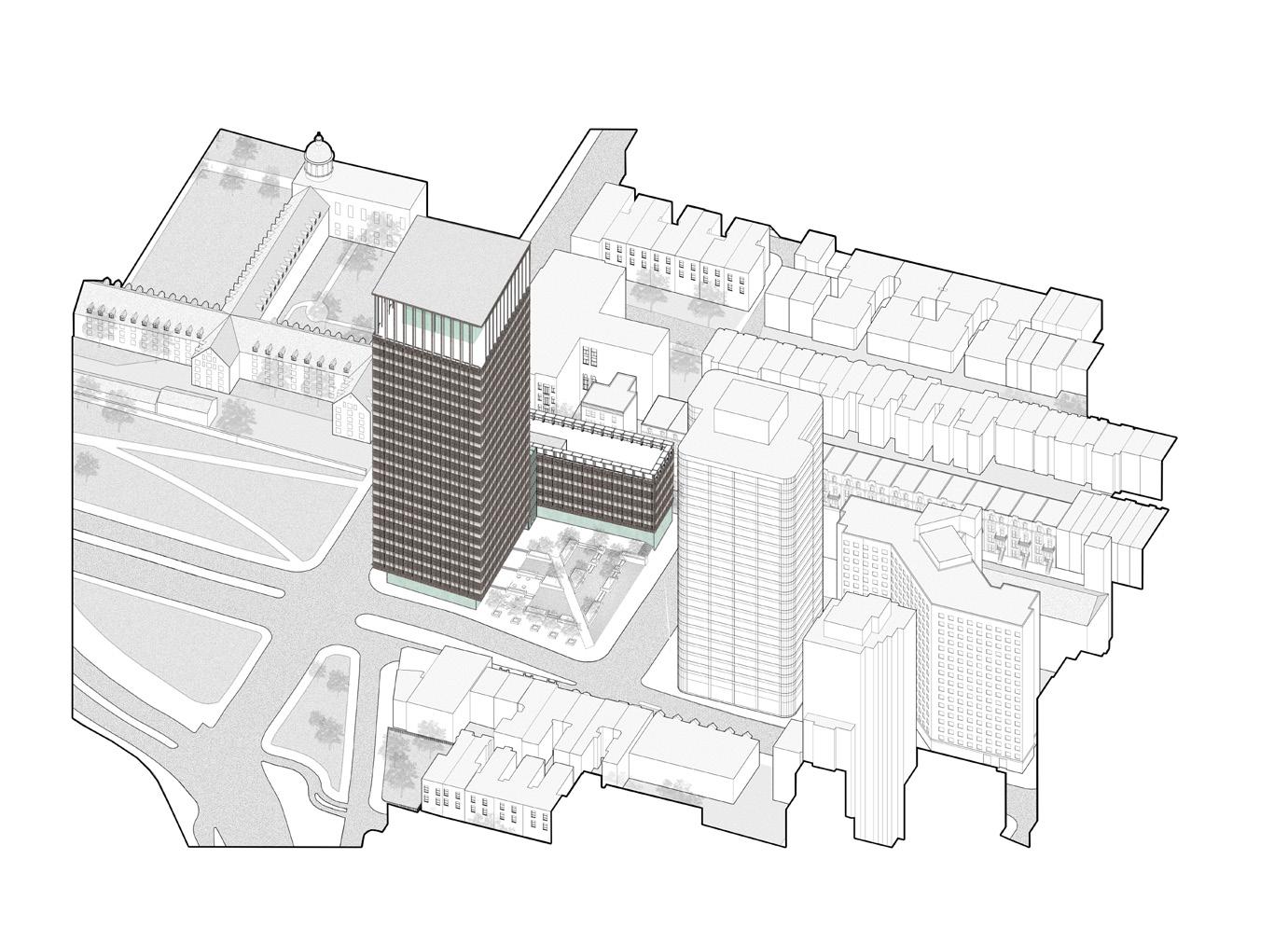

L’exercice consistait en la conception d’une tour à bureau spéculative à l’intersection de trois zones à échelles très variées : le parc mont-Royal, des quartiers résidentiels et des tours allant jusqu’à 25 étages.

Coupe axonométrique du raccord mur-dalle

1. L’orientation de la parcelle et l’ensoleillement conséquent décide de l’emplacement d’une place publique.

3. Un premier bâtiment s’élève de six étages au nord du site, s’adaptant à la hauteur des logements environnants.

2. Un couloir sépare le bâtiment en deux pour préserver et souligner la traversée du site.

5. Un jeu de niveaux s’effectue sur la place publique et au rez de chaussé afin de gérer les trois mètres de denivelé qui entourent le site.

4. La base de la tour principale s’oriente de manière à fluidifier le passage de l’angle donnant sur la rue.

6. La tour principale est coiffée d’un observatoire qui se tourne vers le Mont Royal.

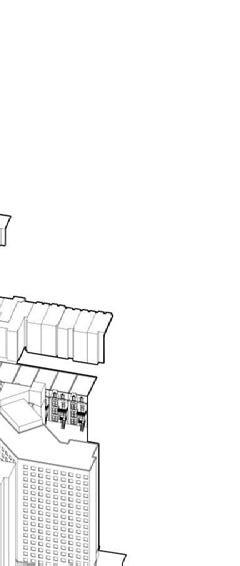

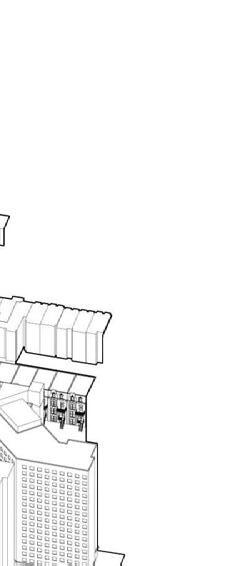

Élévation façade

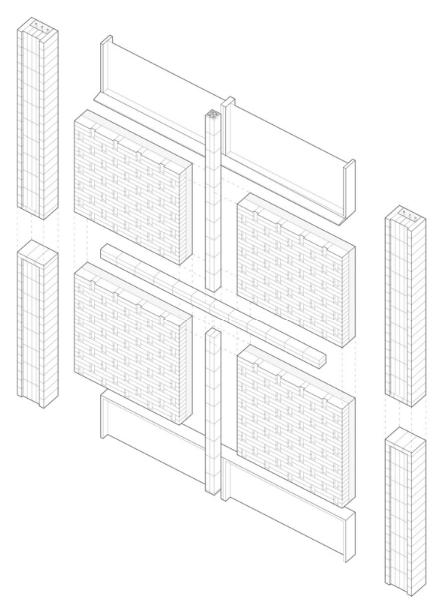

Un système de modules préfabriqués 3x3m en béton-brique dessine la façade, s’alignant de part et d’autre de fenêtres bandeaux qui illuminent les bureaux intérieurs. Des fines colonnes descendent le long de l’enveloppe, donnant à la tour un aspect élancé. Les colonnes positionnées tous les 6m reprennent la trame porteuse de la structure interne et sont plus prononcées par leur double épaisseur. Celles-ci montent jusqu’au sommet de la tour, délimitant l’observatoire au dernier étage.

Axonométrie éclatée d’un fragment de la façade

“The brick dresses mediate, just like pieces of clothing, between the expression of the individual - both the building as well as the architectand the conventions of the environment”

- J.P Wingender. BRICK DRESSES

Gauche : Coupe

Droite

Plan de rez de chaussée de la tour et son contexte

Elévation façade nord et son contexte

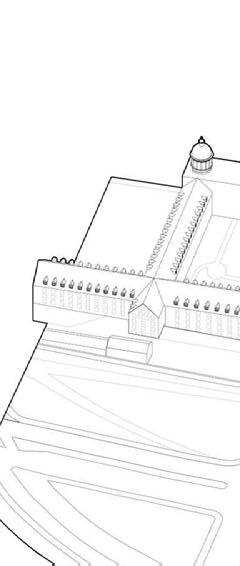

Axonométrie sud-est

L’observatoire au sommet de la tour est en dialogue constant avec son contexte. Avec la façade sud en biais, orientée vers le parc elle suggère une vue tournée vers le Mont Royal. Sa forme concave donne aux passants situés au sol l’impression qu’elle les regarde.

Un deuxième espace ouvert anime la toiture du petit bâtiment, reprenant les codes architecturaux de l’observatoire, avec une série de colonnes qui longent la terrasse.

Plan de toiture

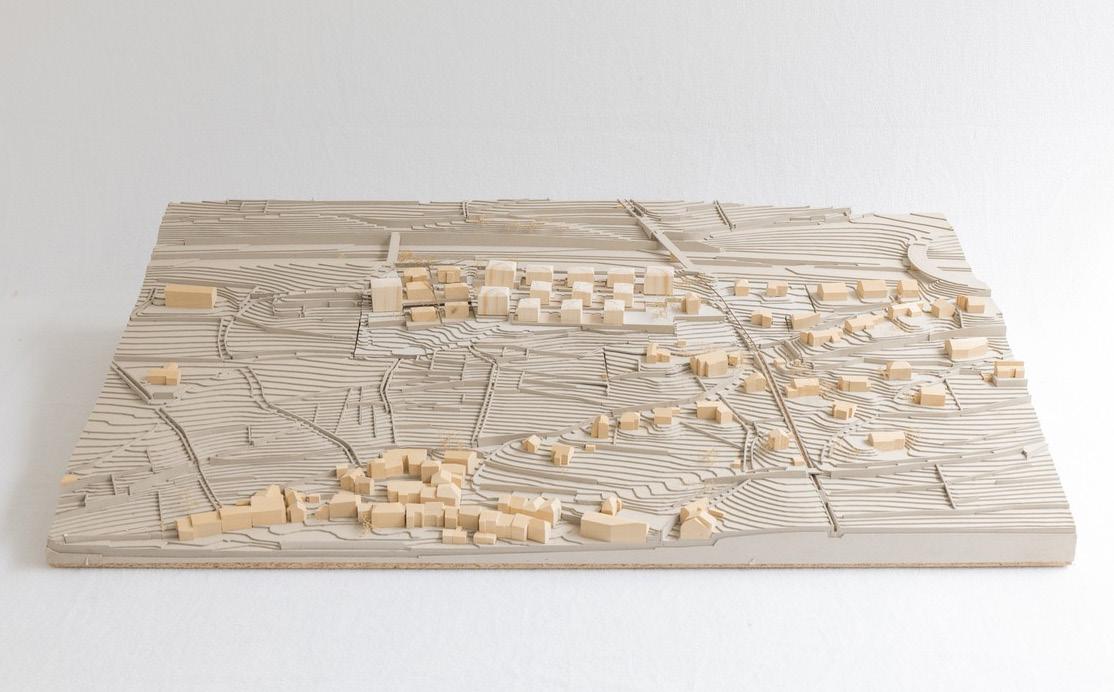

Maquette montrant l’insertion du quartier dans les vignes de Vevey 1 : 500

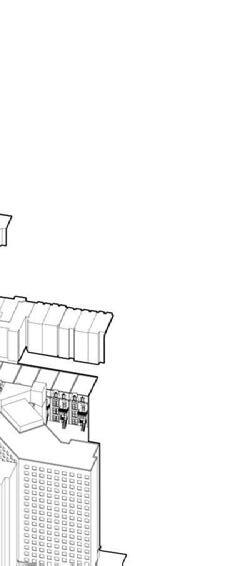

//VILLAS URBAINES

Situé dans les hauteurs de Vevey, au milieu des vignes du Lauvaux, et avec une vue imprenable sur le lac Léman, un terrain désafecté demande à être aménagé afin d’accueillir une centaine de logements.

La topographie du lieu, qui présente de fortes pentes, est au coeur de l’étude et de l’intérêt du site. Véritable richesse territoriale et compléxité d’aménagement, elle deviendra source de réponse au développement du projet.

Fil conducteur de cette recherche : le modèle historique de la Villa Ubraine Lausannoise. Ce qui rends l‘intérêt pour la Villa Urbaine pertinent dans le cadre de ce projet. c’est son implantation dans la pente. Les villas urbaines lausannoises ont été construites pour répondre à divers enjeux topographiques.

L’intimité ainsi que le dégagement visuel que cette typologie peut offrir aux logements, tout en établissant des espaces à caractère plus ou moins communs, font de ce modèle historique une réference idéale pour le site. Leurs grandes entrées et escaliers communs, leurs plans rayonnants, et leur densité ont ainsi guidé la création et l’organisation du quartier.

Vectorworks Educational Version

On accède au site depuis Vevey grâce à un funiculaire, débouchant sur une grande place orientée vers la vue exceptionnelle sur le lac. Le quartier s’organise ensuite en trois grandes zones, dont chacune possède une typologie qui lui est propre, fortement influencée par les villas urbaines lausannoises.

Une première zone centrale abrite des bâtiments de taille moyenne, organisés en trois rangées qui suivent la topographie existante. Des duplex occupent l’ouest, plus calme et intîme de part sa typologie moins dense. Les plus grands bâtiments servent de point d’articulation entre les deux espaces et dialoguent avec des places publiques à travers leurs rez commerçants.

Légende maquettes (droite) : 1 étage type “grande typologie” ; 2 deux étages types “moyenne typologie” ; 3 deux étages type “petite typologie” (duplex) ; 4 rez de chaussée “petite typologie” ; 5 intersection présentant les trois typologies au sein du quartier

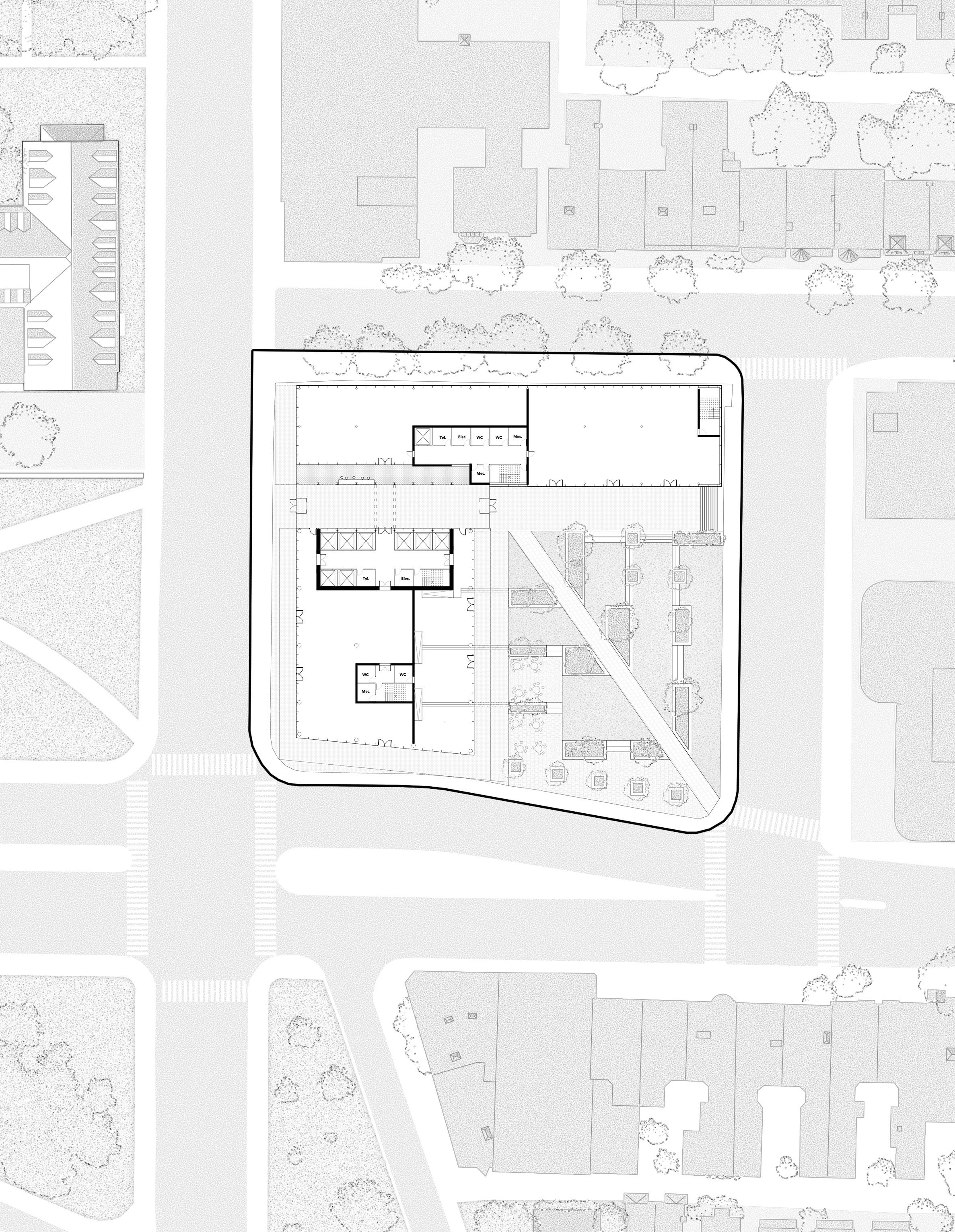

Plan de rez de chaussée

Toiture :

Revêtement tôle

Contre-lattage horizontal

Etanchéité / Pare-vapeur

Isolation (absent sur loggia)

Lattage horizontal

14x24cm (verticaux)

Revêtement plafond en plâtre

Loggia :

Garde-corps en acier inox

Revêtement dalles

Isolation acoustique (panneau EPS)

Contre-lattage Chevrons 14x24cm

Panneau en tôle de revêtement fixé sur

Vectorworks Educational Version

Dalle étage

Revêtement parquet 20mm

Pare-vapeur 2x5mm

Etanchéité 5mm

Chevrons 14x24cm

Isolation 80mm

Revêtement plafond plâtre

Dalle au sol

Revêtement parquet 20mm

Châpe sèche 80mm

Pare-vapeur 2x5mm

Isolation 160mm

Etanchéité 5mm

Radier Béton 200mm

Pré-béton 100mm

Touvenant 300mm

Gauche (haut) : Elevation ; (bas) : plan montrant la composition structurelle des murs ; Droite : coupe montrant la composition structurelle et sa légende

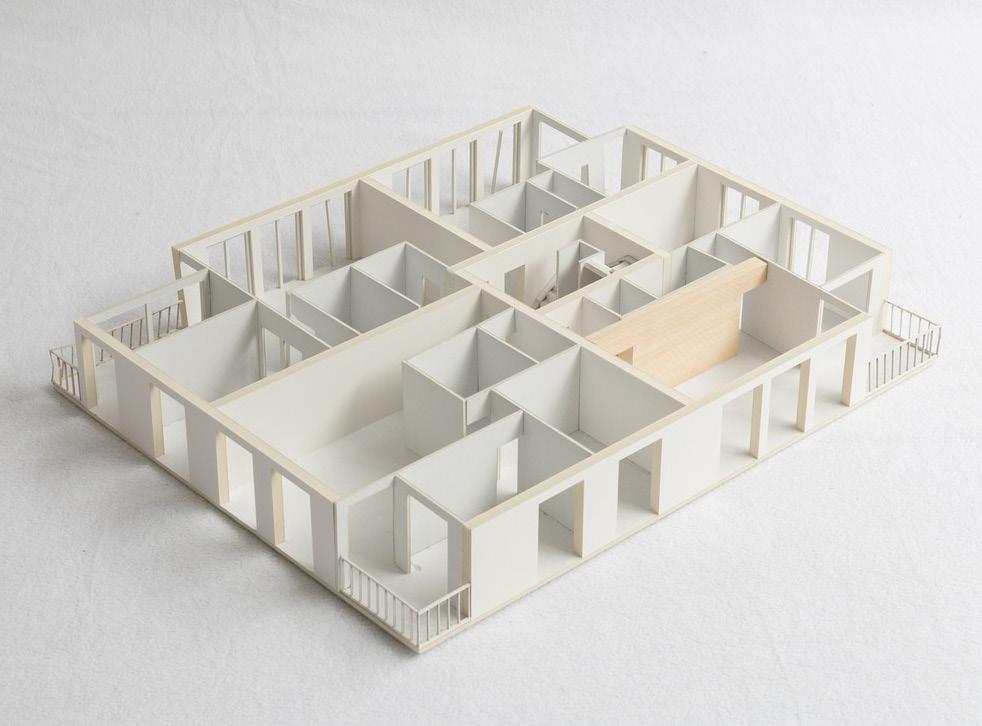

Plan de typologie du grand bâtiment

Le modèle de la Villa Urbaine Lausannoise est développé suivant la notion de la séquence, qui vient rythmer l’espace en dictant des moments : le hall d’entrée, menant à l’antichambre, en enfilade avec l’espace de séjour. Ce travail des seuils a été étudié lors de la conception de la grande typologie, ici présentée.

Vectorworks Educational Version

Destinée à accueillir une forte densité de logements, le noyau de circulation central permet d’offrir à chaque habitation deux façades ouvertes sur les vues environnantes, reflétant la notio de plan rayonnant. Depuis le hall d’entrée, une même logique d’organisation spatiale est appliquée pour chaque logement, qu’il soit un deux-pièces, un une-pièce ou un studio. Un meuble conçu sur mesure qui regroupe des espaces de rangement et la cuisine délimite l’entrée du salon et ce dernier de l’anti-chambre, qui donne à son tour accès aux chambres.

plan d’implantation du projet

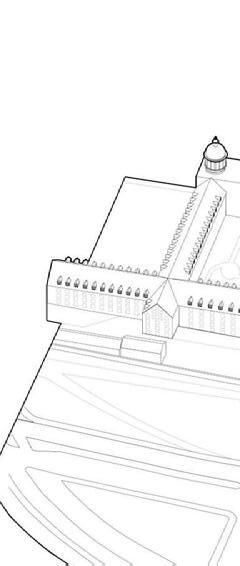

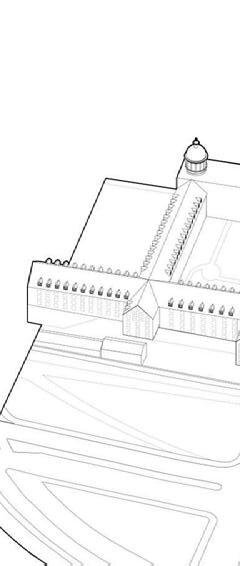

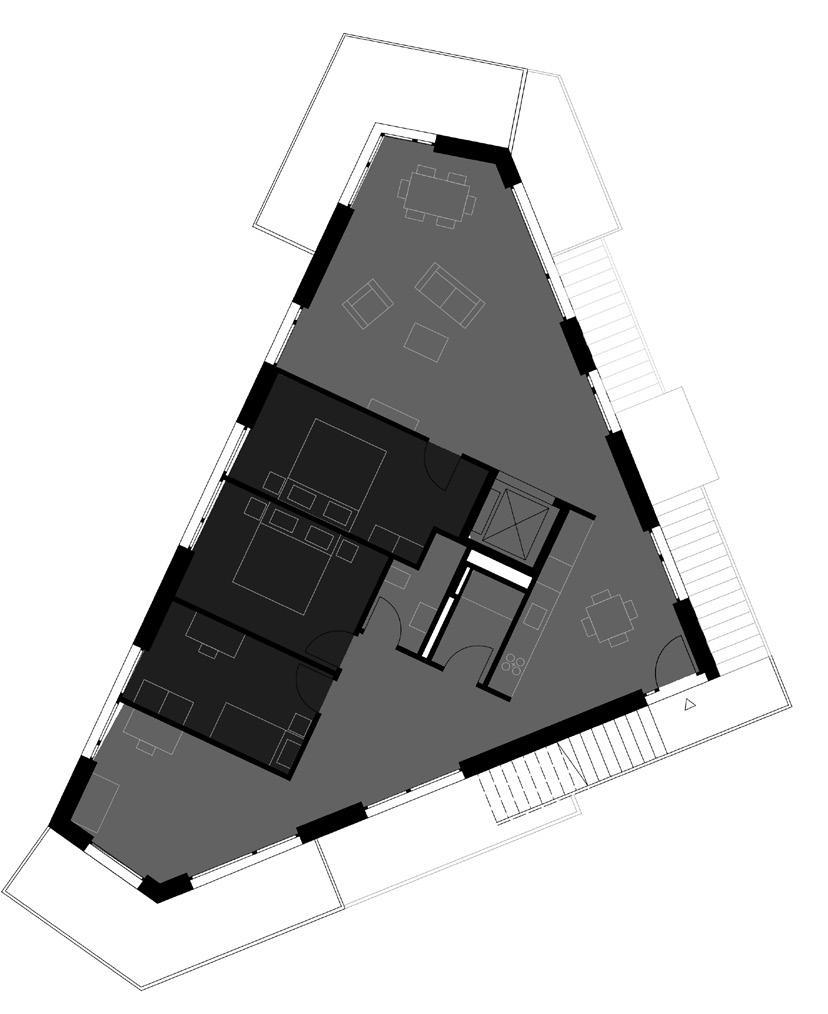

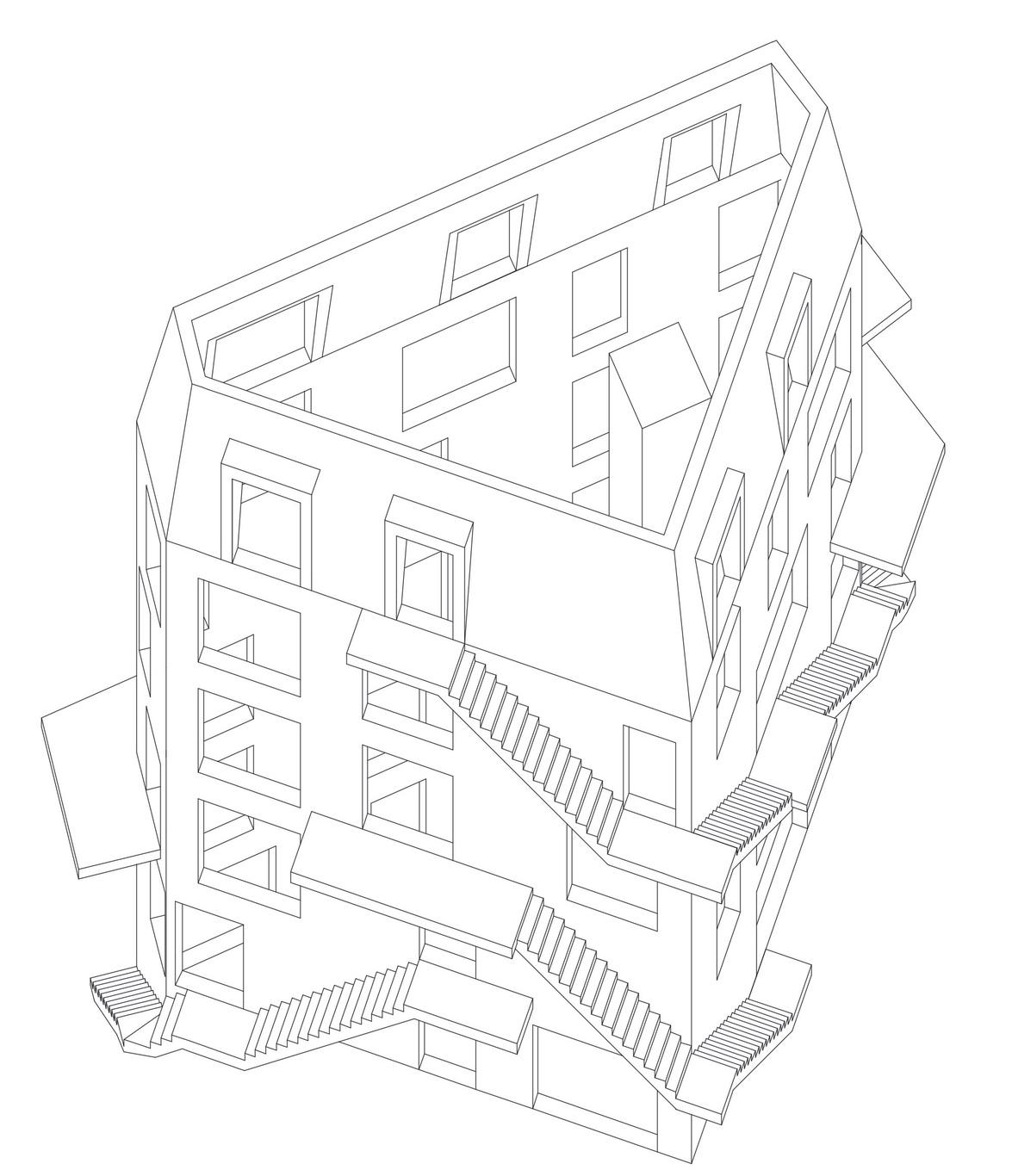

//ETUDE DE CAS

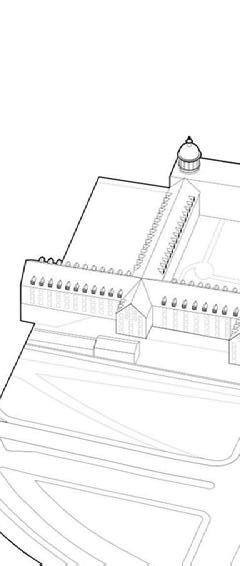

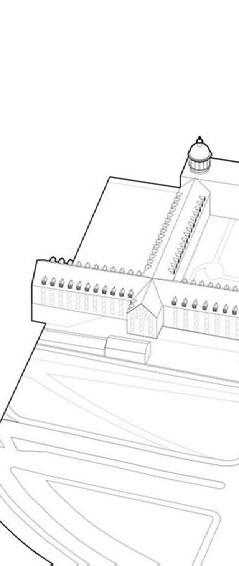

Dans le cadre du développement du projet des Villas Urbaines, l’immeuble Verdeaux de l’architecte Dreier Frenzel situé à Renens fut une grande source d’inspiration. Telle une réinterpretation moderne de la villa urbaine Lausannoise, cette réference architecturale reprend tous les codes traditionnels de la première typologie.

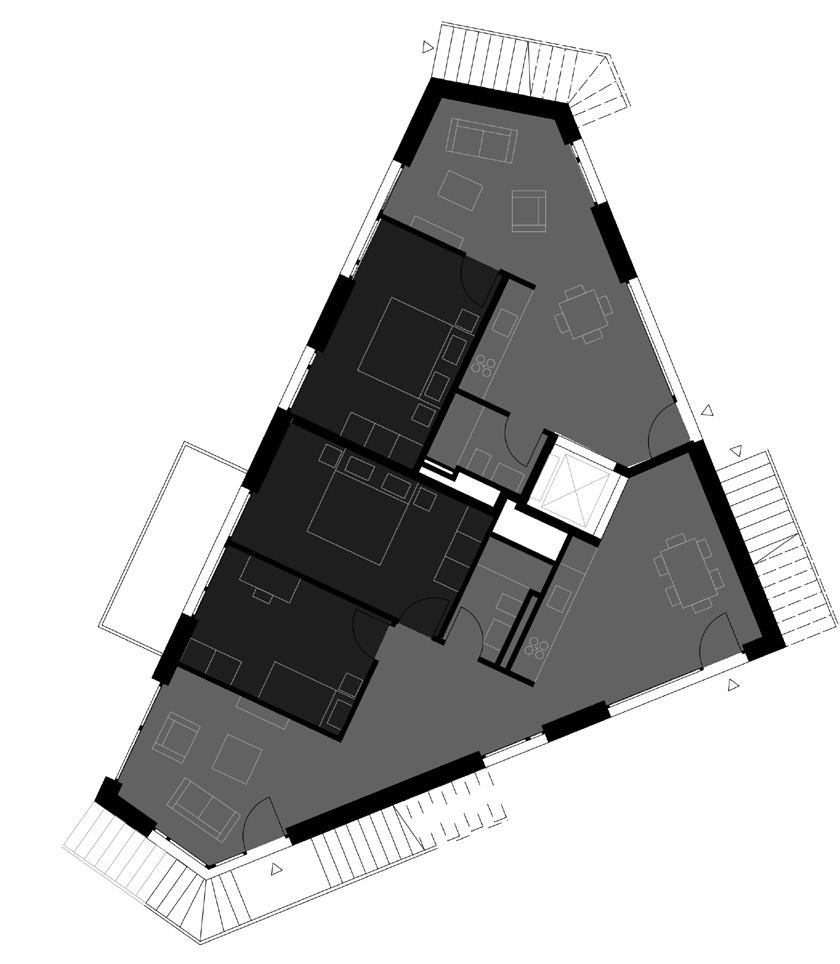

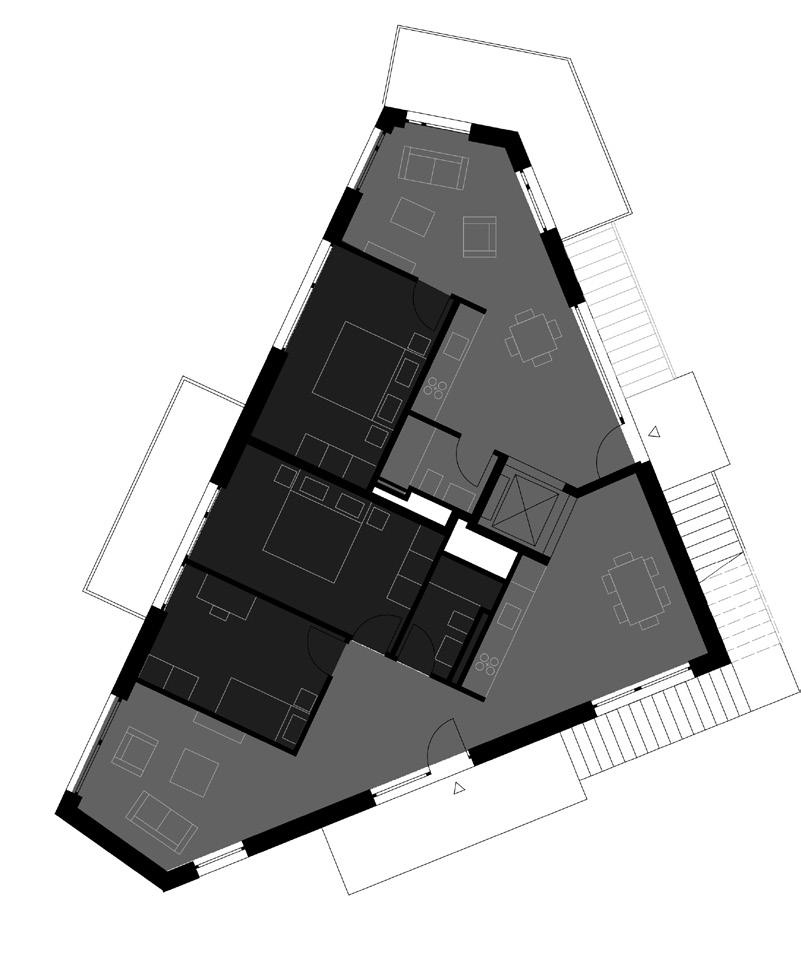

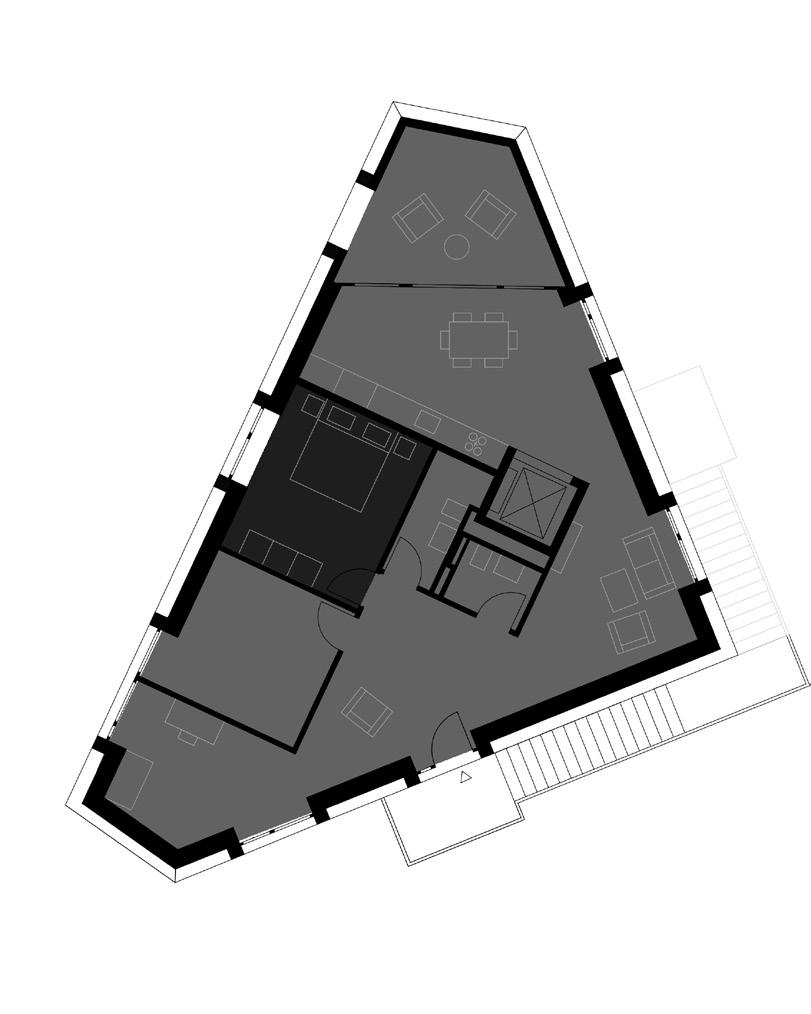

Cette résidence située sur une parcelle triangulaire, a dû composer avec des possibilités d’aménagement restreintes.

En déplaçant les éléments de circulation verticale hors de l’enveloppe du bâtiment, chaque étage parvient à maximiser sa surface disponible.

Cette typologie architecturale opère ainsi un jeu subtil, offrant à chaque habitant un parcours différent jusqu’à son logement, et une organisation des espaces intérieurs optimisée.

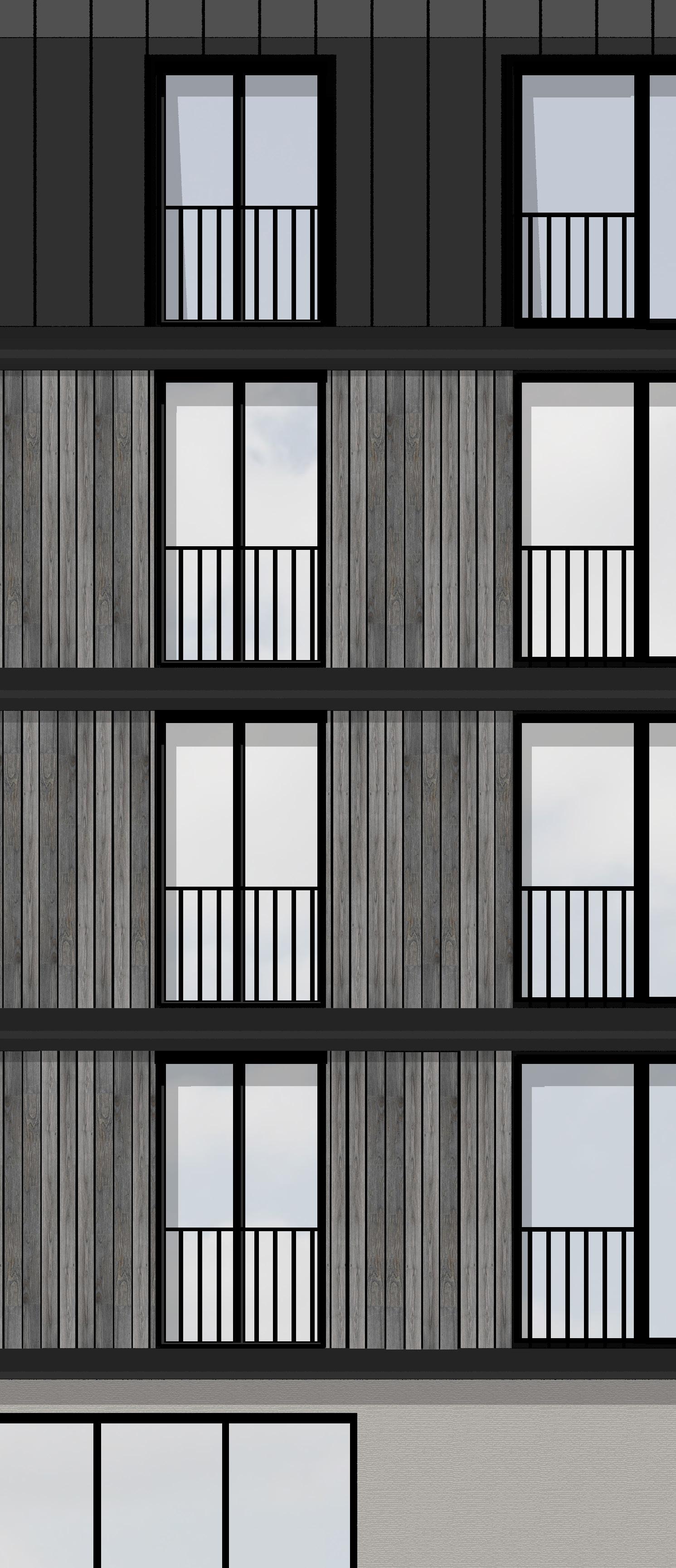

Elevation de la façade arrière du projet

Série de plans qui illustre la disposition atypique des espaces intérieurs, offrant d’un côté des espaces nocturnes aux lignes épurées, tandis que de l’autre, les espaces de jour adoptent une configuration en rangées, créant des effets de contraction et dilatation qui évoquent le concept de “fractal”.

Là où les deux figures se rencontrent, une contre-forme interstitielle émerge, s’appropriant les espaces diurnes tels que l’entrée, la cuisine, la salle à manger et le salon, les organisant en une rangée qui se contracte et s’expand.

Axonométrie qui illustre les parcours s’enroulant autour du bâtiment et offrant une entrée privée à chaque habitant

Détail de coffrage

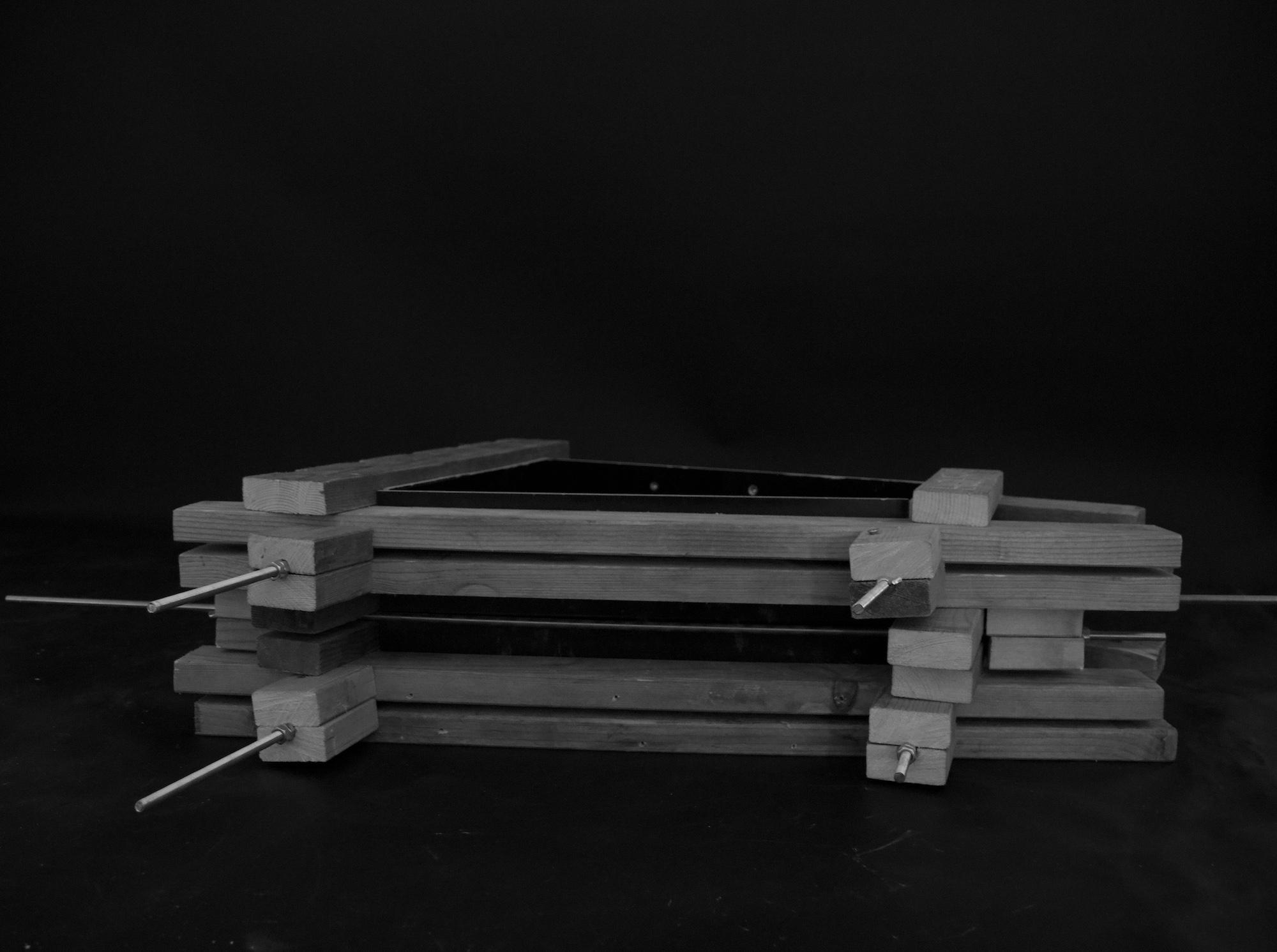

//PISÉ

En vue des défis actuels dû au changement climatique il est primordial de développer de nouveaux matériaux de construction durables afin de réduire l’empreinte carbone du secteur et préserver les ressources naturelles. J’ai eu l’opportunité de participer à un workshop à Fribourg explorant la construction en terre associée au bois, avec ses contraintes et ses opportunités.

Au cours de plusieurs semaines, nous avons conçu un coffrage en bois pour produire un module en pisé qui, assemblé, permettrait la création d’une assise. C’était l’occasion d’apprendre à manier des outils de préfabrication tout en étudiant le pisé, ses temporalités et sa relation au territoire.

Les essais effectuées et les différents résultats obtenus ont permis une meilleure compréhension de l’impact des différents types de terre utilisés, la quantité d’eau ajoutée et les formes recherchées. Les enseignements tirés de ces semaines de workshop ont démontré que le pisé est une technique de construction qui offre des qualités écologiques et structurelles remarquables ; il est essentiel de le redécouvrir afin de l’adapter au contexte actuel, un potentiel que je souhaite explorer davantage par la suite.

Photographie du coffrage réalisé

Détail structure

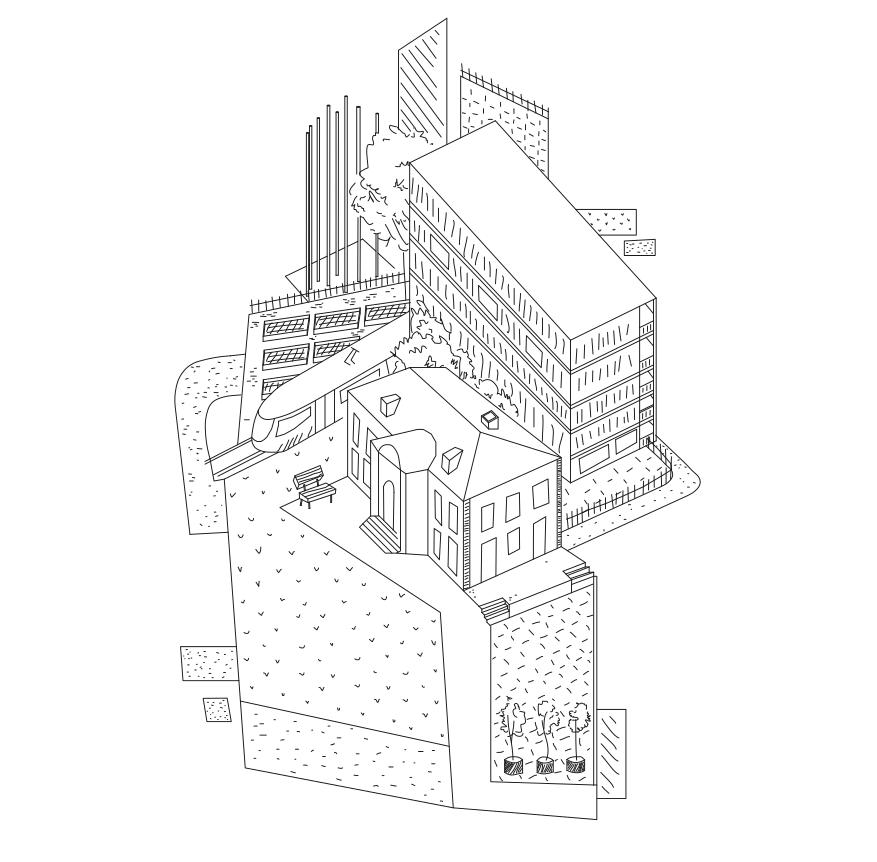

Installés au coeur du quartier des Nations à Genève, plusieurs chantiers organisés et réalisés par les étudiants de première année de bachelor à l’EPFL ont vu la création de cinq infrastructures aux programmes variés, s’étalant du Parc Rigot au Musée International de La Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L’idée était d’utiliser des projets réalisés par des groupes d’étudiants des années précédentes pour en faire les fondations pour de nouvelles idées et constructions qui viendraient animer les espaces verts du quartier. C’est dans ce cadre que j’ai participé à la conceptualisation de LIMA, grande structure en bois et en toile qui sert d’entrée au Parc Rigot.

//LIMA

Vectorworks Educational Version

FONDATIONS : poser les bases d’un projet ancré dans le présent, qui pourra évoluer, s’élever et s’adapter aux épreuves du temps.

Lima Via

Eireipia

Velarium

Six projets distincts s’implantent dans le Quartier des Nations et viennent activer des espaces verts de la ville, tout en offrant l’occasion d’assimiler les techniques de construction et le fonctionnement d’un chantier, ainsi que la gestion de matériaux locaux et réutilisables.

Velarium : toiture qui offre de l’ombrage ainsi qu’un prolongement d’une assise circulaire

Lima : entrée du Parc Rigot ainsi que espace d’exposition de toiles artistiques

Via : banc en boispisé lié à des bacs de fleurs

Eireipia : système de modules en pisé qui servent d’assise dans une yone d’attente de bus

Nyx : escalier en pisé qui trace une ligne de désir dans la pente

Mesos : structure en bois qui sert d’assise et d’estrade

Chaque projet vient se lier à son contexte et active le lieu pour les utilisateurs de ces espaces.

Nyx Mesos

Un parc aux fonctions multiples

LIMA prend racine dans le sol du parc Rigot et s’élance vers le ciel de Genève, entrée grandiose à un terrain au programme riche et varié

Lima signifie “lime” et dérive du verbe latin “limare”, qui se traduit par “affiner” ou “lisser”

Comme une lime qui façonne et perfectionne un matériau brut, Lima créée une transition douce entre la rue et le parc Rigot. Elle marque un seuil, un espace de pause, qui prépare le visiteur à la suite de son parcours. Fruit d’un travail minutieux du bois, le projet se pose délicatement à l’entrée du parc, et le visiteur devine à travers les toiles suspendues le vert de l’herbe qui l’attend au-delà.

Les divers utilisateurs traversent et s’approprient l’entrée au parc

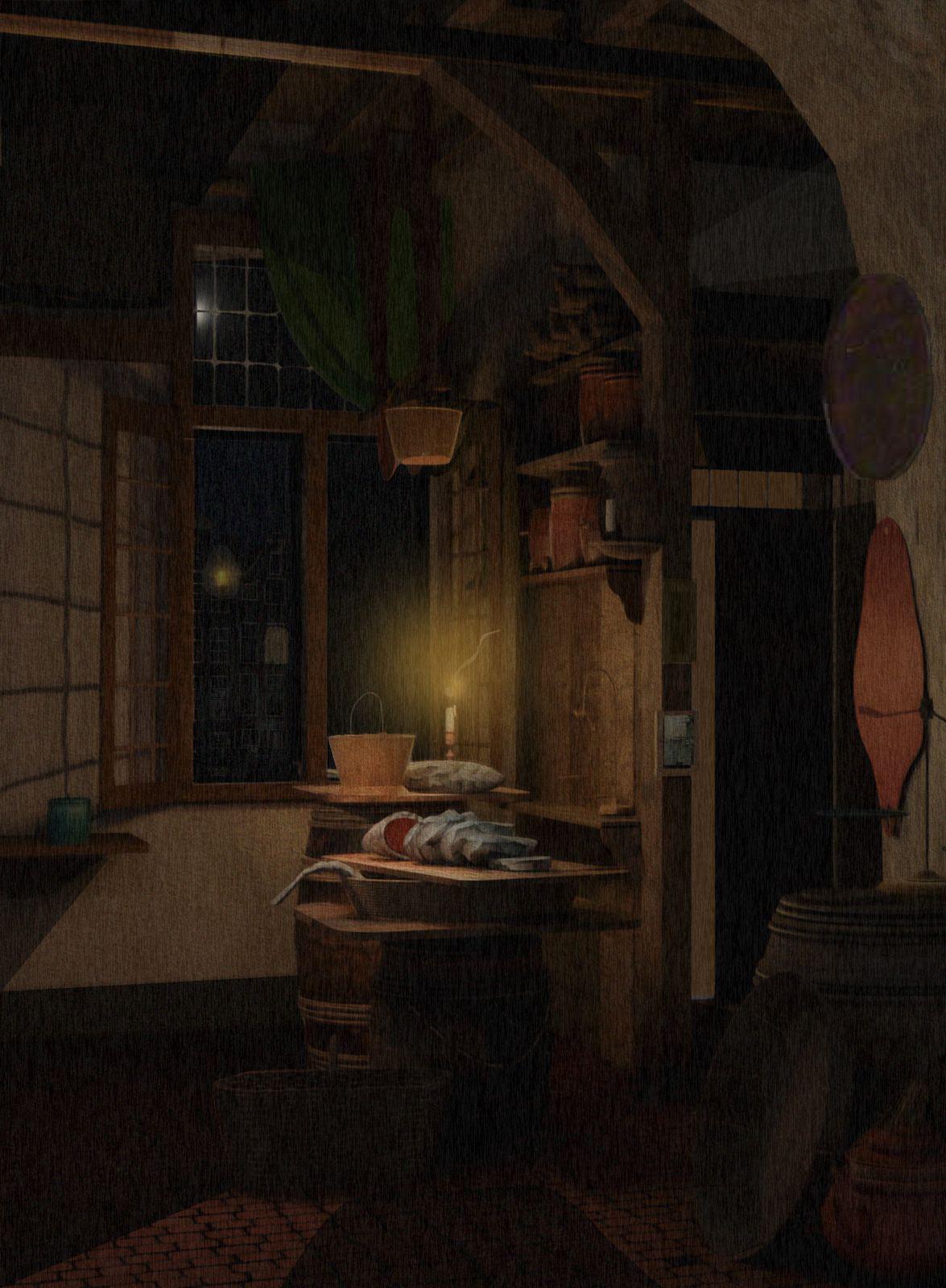

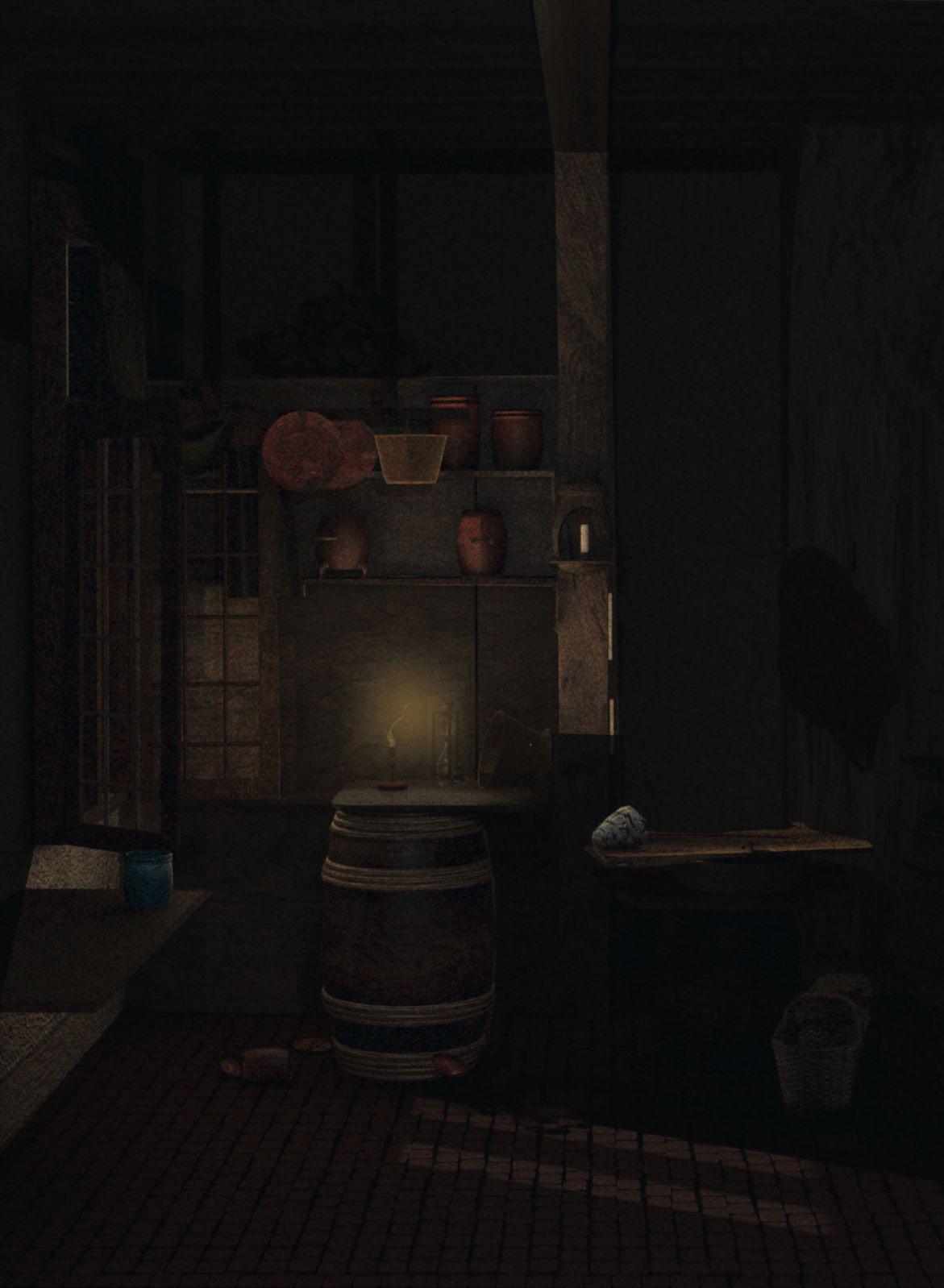

‘Interior of a Fish Shop by Candlelight’

//TABLEAU

Un exercice théorique qui se base sur la notion de la vraisemblance, liant les questions de la composition classique de l’image picturale et les implications de la réalité virtuelle dans l’art aujourd’hui.

Ce travail nécessitait une analyse critique de la construction d’un chef-d’oeuvre de l’histoire de l’art : Interior of a Fish Shop by Candlelight, du peintre hollandais Gerrit Dou (16131675).

Cette étude permettait non seulement d’assimiler les techniques de composition de cette oeuvre à travers les outils expressifs des architectes (coupe, plan, axonométrie) mais aussi l’apprentissage d’outils numériques d’actualité dans le but de reproduire l’espace intérieur représenté dans le tableau (Rhino, Blender et Photoshop).

L’étude de la perspective dans le tableau de Gerrit Dou permet la reconstruction de l’espace représenté, pour ensuite le modéliser à partir du plan et de la coupe tracée.

Échelle: 1:50 4

Modélisation de la pièce dans Rhino. Des analyses de lumière et des études des matériaux sur Blender permettent d’obtenir une représentation semblable à celle du tableau originale, avant de retoucher l’image sur Photoshop.

[Titre]

Réinterprétation de la scène originale du tableau

Même scène vue sous un autre angle et plus tard dans la nuit

//PARAMETRISATION

Lors d’un projet développé en commun avec des étudiants en génie civil et génie environnemental j’ai eu l’opportunité d’apprendre et de développer un projet à l’aide d’outils de modélisation tels que Grasshopper et Ladybug.

Ce projet a permis une compréhension et un nouvel intérêt pour l’architecture paramétrique, que je souhaite vivement approfondir.

Le projet conceptualisé était un panneau solaire en forme de feuille placé sur un poteau à forme paramétrée, modélisée entièrement sur Grasshopper. Un programme python calculait la position de la feuille de sorte à maximiser la surface exposée au soleil, influençant l’orientation et l’emplacement du panneau par rapport à son support.

Ce projet reste simple, mais je souhaite par la suite apprendre davantage sur l’architecture paramétrique et les outils qui vont avec.