ASESOR A N G I E ESPINOSA

No soy frágil como una pluma, soy frágil como una bomba.

Tengo tantas preguntas y tan frágiles ganas de formularlas desde mi lado hasta tu lado de la cama desde mi lado hasta tu lado de la vida.

Desde mi boca hasta mi espalda (desde mi lado hacia mi propio lado).

Las preguntas no son pequeñas como perlas, son pequeñas como granadas que se esconden bajo la mesa y terminan con lo que existió antes del estallido.

Un cuento de Elkin García

Ilustraciones de Angie Espinosa

En el barrio en el que vivo están sucediendo cosas bastante raras. Se están perdiendo los niños. Sí. Los de uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Todos los vecinos andan alarmados, muchos les han comprado revolver a sus sirvientas. Mi mamá dice que eso deben ser los asiáticos que están de turistas por estos días en la ciudad, y yo le he dicho y re-contra dicho que eso no es así, que yo tengo una amiga china y qué es de lo más bien, que ella nunca se comería un niño en el desayuno, además intentó ser vegetariana para salvar a los desamparados animalitos, pero creo que se enfermó; mañana salvará vidas, es que se prepara para ser médico.

En fin, yo sí sé por dónde va la cosa, resulta que el sábado como a las 2 a.m. cuando apagué las luces y el televisor, me puse a mirar por la ventana, esperando ver a la vecinita poliandra que se baja de distintos carros. Me tiene loco, ella es la culpable de mi insomnio sabatino, es que está bien buena, pero no me convence en lo mental (no piensa sino en ropa cara) sólo en el ámbito sexual. Me la he imaginado un poco de veces desnuda; imperfecta, borrosa, lo que no es lo mismo que verla.

¿Y cómo hago yo para decirle que la invito a cine? (y que acepte). Que pago los taxis y el motel, pero que no me hable, porque me desencanta es enseguida con su simpleza; eso no se puede (todos sabemos cómo son las mujeres). En fin. Lo que no es para uno que se lo coma otro.

Aquella noche no la vi llegar, como que no durmió en su casa. En el momento en que iba a cerrar las cortinas de las ventanas y prepararme para dormir, un poco desilusionado, vi a lo lejos una sombra que poco a poco se fue revelando y descubrí entre la oscuridad la figura de la vieja bruja de la esquina con sus vestidos andrajosos, su pelo canoso, su bastón, y sus gatos. No le di importancia, pues todos aquí en el barrio saben que está loca y que le da por caminar en la madrugada. Si no estoy equivocado sus familiares la han olvidado y nadie le paga manicomio.

En esas estaba cuando vi pasar al papá de las mellizas Monster frente a mi casa, abrí bien los ojos y noté que tenía extensas manchas de sangre seca sobre la camisa y el pantalón, rápidamente solté la cortina y me agaché para que no me viera, eso me llenó de espanto.

Al otro día muy temprano me impuse revelar el misterio de la pérdida de niños en mi barrio, ya tenía una pista, sólo me faltaban las pruebas, yo sabía a qué hora exactamente pasaban las mellizas Monster por mi casa, todos los días; nunca las saludaba, es que me asusto con solo verlas. Las mellizas Monster son dos esperpentos de 30 años que las mantiene el papá porque no han podido encontrar marido, y tampoco pudieron ir a la universidad porque sus puntajes ICFES fueron decadentes.

Las vi un soleado sábado desde mi ventana, cruzaban delante de la casa. —Hola— las saludé.

—Holas—respondieron las dos.

—Cómo está hoy el cielo de bonito, ¿no? Igual.

¿Para dónde van?

—Pa’ internet.

— ¿Y eso?

—Pues a chatear con nuestros ciber novios.

—Ah no, es que ando de lo más aburrido y las quería invitarlas, a ver una película en su casa.

—¿Te burlas de nosotras? Vivimos hace 30 años en esta cuadra y nunca nos has dirigido palabra alguna.

—No. ¿Cómo se les ocurre? Siempre las he catalogado como las mellas más lindas del barrio.

—Tan bobo usted, claro que somos las más lindas no ves que no hay más gemelas por aquí.

—¿Entonces aceptan?

—Sí.

—No. Espera aquí no te vayas— La más larga cogió a su hermana del brazo y se alejaron de mí.

—¿Por qué dices que no?

—Oye, que no se te note la ansia.

—A mí no me importa, ya estamos muy viejas para bobadas de quinceañera, más bien regresemos rápido que se puede ir, tú sabes cómo es ese man de misterioso— Se acercaron.

—Volvimos—, dieron un salto.

— ¿Entonces?

—Sí— respondieron en coro.

—Yo tengo una película aquí—, les dije.

—¿Cuál?—, se las mostré. —No, ¿Qué le pasa? ¡Qué película tan pendeja! A usted como que le gustan muchas pendejadas.

—Tenía ganas de mentarles la madre pero me aguanté y me dije: hay que salvar a los niños.

—Pues sí.

—Vaya a cambiar esa película acompañado de mi hermana—. Le susurró a su hermana en el oído: ve con él, porque si no ese man nos pone a ver es terror.

Donde el vendedor pirata de la esquina nada le gustó, entonces me dijo: —Vamos pa’ la casa que allá tenemos un poco de películas buenísimas—.

Así lo hice, llegamos pronto a la casa.

La otra mella Monster me dio gaseosa con Detoditos, y entre las dos me agarraron de los brazos y me arrojaron en la cama. Entraron juntas al baño y salieron en Baby Doll (sin tetas ni culo) cada una se me acostó a cada lado. Pusieron una de las películas que tenían debajo del colchón, y empiezo a ver tremendo porno; 20 minutos después me metieron mano, y yo me levanto es enseguida.

—¿Qué les pasa?

—Nada, ¿es que no te gusta la película?

—No es eso, es que ustedes están como necias, yo me voy mejor.

—¿Es que no le gusta el placer?

—Sí, pero no con adefesios.

—Usted sí inventa cosas.

—Olvídenlo, ¿en qué trabaja su papá?

—No nos cambies el tema—, respondieron al mismo tiempo.

—Saben, yo cómo que me voy.

—¡No! ¡Tú no sales de este cuarto! — No sé de donde mierdas sacaron las hachas de su papá y empezaron a blandirlas. —Te acuestas con las dos o si no te cortamos el miembro—. Tragué saliva.

—No. Prefiero morir que quedar traumado el resto de mi vida.

—¿Entonces para qué te pones a ilusionarnos?

—No, yo solo quiero saber en qué trabaja su papá.

—Él es carnicero.

—Déjenme ir— dije sollozando. Estaba muy asustado, es que sus rostros eran distintos.

—¡Que no! ¡Bájese los pantalones! ¡A ver! ¡Rápido!

—Bueno, pero primero se lo hago a la más bonita.

—O sea conmigo— dijeron al mismo tiempo.

—¡Ay!—. Se las hice bien, éstas se pusieron a pelear; se arrojó una contra la otra soltando chillidos y hachazos, yo empecé a escuchar los jadeos y los bramidos de furia, después vi los cortes que se hacían. La sangre fresca y caliente brincaba por todas partes, eso mancharon paredes, cortinas, almohadas, hasta me cayeron unas gotas de sangre en la cara y en la ropa; vi cómo se quitaban los dedos, las manos, las piernas, las orejas, y por último las cabezas. Al ver el abominable estado en el que yacían las mellizas Monster, me fui fue vomitando. Sin perder tiempo llamé a la policía y llegó una pareja, uno muy raquítico que tomaba las fotografías a las mellizas desmembradas y el otro uno gordo de bigote y gafas que empezó con las preguntas.

—¿Qué pasó aquí?

—Se mataron.

—¿Conoce el motivo?

—Sí, por sexo. Deseaban abusar de mí.

—Cálmese joven, váyase para su casa y péguese un buen baño.

Antes de irme les dije: No olviden revisar toda la casa; yo creo que por aquí andan los niños perdidos.

A la mañana siguiente, en el periódico leí que habían aparecido todos los niños, que los hallaron en la madrugada en casa de la vieja bruja de la esquina. Todos exponían que habían acompañado a la vieja y sus gatos. Al parecer, pronto la internarán en un manicomio.

Amitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaría con tiempo sobrado adonde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él -porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre- montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalones.

Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle Central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo: una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos. Quizá algo distraído, pero corriendo por la derecha como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y con la mano, desviándose a la izquierda; oyó el grito de la mujer, y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe.

Volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto.

Sentía gusto a sal y sangre, le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él, lo alentaban con bromas y seguridades. Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en la piernas. “Usté la agarró apenas, pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado…”; Opiniones, recuerdos, despacio, éntrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole de beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio.

La ambulancia policial llegó a los cinco minutos, y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía; de una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte; unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. “Natural”, dijo él. “Como que me la ligué encima…” Los dos rieron y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco; mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo, pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo

rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido por las contracciones del estómago se habría sentido muy bien, casi contento.

Lo llevaron a la sala de radio, y veinte minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaban la cabeza, sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás.

Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó, y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que solo ellos, los motecas, conocían. Lo que más lo torturaba era el olor, como si aun en la absoluta aceptación del sueño algo se revelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. “Huele a guerra”, pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac; un resplandor rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como él del olor a guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva evitando las ciénagas. A tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más

Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos; le llamaban la guerra florida.

duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada del olor que más temía, y saltó desesperado hacia adelante.

-Se va a caer de la cama -dijo el enfermo de la cama de al lado. No brinque tanto, amigazo.

Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornados los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco

gemelos de teatro, eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes; como estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor; y quedarse.

Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trozito de pan, más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes sintió el sabor del caldo, y suspiró de felicidad, abandonándose.

Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. “La calzada”, pensó. “Me salí de la calzada.”

chón de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal, subió como un escorpión de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices, y la súplica a la Muy Alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro, y la espera en la oscuridad del chaparral desconocido se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya tres días y tres noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en la cantidad de prisioneros que ya habrían hecho. Pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores.

Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano. Como si el cielo se incendiara en el horizonte, vio antorchas moviéndose entre las ramas, muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces y los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una o dos veces, y entonces una soga lo atrapó desde atrás.

-Es la fiebre -dijo el de la cama de al lado-. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien.

Al lado de la noche de donde volvía,

la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin acoso, sin… Pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en qué entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete, golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras al salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla; con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco.

Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra rezumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones; lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el piso, en un suelo de lajas helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto, y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido, ninguna plegaria podía salvarlo del

final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al teocalli, estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno.

Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras, y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo sofocadamente, casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y hubo que ceder. Vio abrirse la doble puerta, y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Cedieron las sogas, y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como el bronce; se sintió alzado, siempre boca arriba, tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora lo llevaban, lo llevaban, era el final. Boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara ante él la escalinata incendiada de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar, de repente olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no, andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente, y él no quería, pero cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida.

Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida contra la sombra azulada de los ventanales.

Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos las veía formarse instantáneamente, y se enderezaba aterrado pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer, con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada… Le costaba mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo, con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua; no llegó a tomarla, sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro, y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca arriba gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse, subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no querían verla, desesperadamente se cerraban y abrían buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abrían era la noche y la luna mientras lo subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de rojo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado, que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque estaba otra vez inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero olía a muerte y cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños; un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras.

ace muchos años había una mujer que era la Dueña del maíz. Cuando fue tiempo de cosechar los elotes le dijo a su marido:

—Trae unos elotes de la milpa, que ya es época.

—Cómo no —le dijo su marido, pero no le llevó nada y ella le preguntó:

—¿Por qué no trajiste los elotes que te pedí?

—Todavía no están buenos, hay que esperar un poco.

Pasaron unas semanas y la Dueña del maíz le dijo a su esposo:

—Ahora sí han de estar buenos los elotes, a ver si te traes unos para la cena.

—Sí —contestó su marido, pero otra vez no le llevó nada, y le dijo—: Ya no están buenos,ya se pasaron, será para la próxima cosecha.

Y así la engañaba cada año. Cuando llegó la siguiente cosecha la señora pensó: “Ahora que empiece la época de los elotes le pediré a mi marido que me traiga algunos, y si no me los

Htrae, iré yo por ellos”.

Le pidió unos elotes para la cena, y el marido le contestó que se los iba a traer, pero cuando volvió de sus labores le mintió de nuevo:

—Todavía no están, hay que esperar un poco.

—Está bien —dijo ella, y al otro día, sin pensarlo más, fue a la milpa a recogerlos. Como suponía, los elotes estaban listos para comer, recogió muchos de ellos hasta llenar un costal, y los llevó a su casa. Con ellos preparó elotes cocidos, tamales y atole. Cuando llegó su esposo le preguntó dónde había conseguido esos elotes y ella le contestó que había ido a recogerlos a la milpa.

El marido se enojó mucho:

—¿Quién te dio permiso para recogerlos?

—Como nunca me traes, me cansé de pedírtelos y fui por ellos —respondió la mujer—. Tú siempre me engañas, diciendo que todavía no están buenos o que ya se pasaron, así que no me quedó más remedio que ir yo misma. De tan enojado que estaba el marido, tiró los tamales y el elote que le había servido su esposa y le gritó:

— ¡Te largas ahora mismo de esta casa

para que aprendas a no recoger los elotes sin permiso!

La mujer se puso muy triste y pensó: “Me está corriendo y me voy a ir, pero la milpa es mía, como es mio el maíz. A ver qué hará mi esposo, porque el maíz se va conmigo”.

Y al otro día la dueña del maíz se fue de la casa.

Pasando un tiempo su marido volvió a sembrar maíz, pero no cosechó ni una mazorca, porque el maíz había desaparecido. No solo el maíz del marido sino todos los maíces habían ido a dar a un cerro encantado, donde la Dueña del maíz se encerró con ellos.En toda la región nadie cosechó un solo elote y la gente y los animales empezaron a pasar hambre. Buscaron el maíz por todas partes, pero nadie daba con él. Por fin, después de largas búsquedas, las hormigas arrieras hallaron una pequeña abertura en el cerro encantado y lo encontraron. Los otros animales trataron de ensanchar la abertura por todos los medios. el cangrejo, el caballo, el toro, el guajolote, la cucaracha, el propio hombre: todos lo intentaron pero nadie pudo, porque la roca era durísima. ¿De qué sirve haber encontra-

do el maíz si solo si solo las hormigas podían tomarlo? Por más que su número era enorme, cada una solo podía transportar una grano de elote a su espalda y en ese viaje tardaban un montón de tiempo, sin contar que debían alimentarse ellas mismas. Si los animales hubieran esperado que las pobres arrieras sacaran todo el maíz del cerro, se habrían muerto de hambre.

Fue entonces cuando aparecieron los pájaros carpinteros que empezaron a gritar así: “¡Tsija, tsija!”

—¿Qué querrán decirnos? —se preguntaron los hombres y los animales. Por fin comprendieron. Los pájaros carpinteros habían golpeado con sus picos todos el cerro hasta encontrar el punto más blando, que estaba en la cima. Fueron todos allí a ver si lograban romper la roca, pero tampoco esta vez pudieron. Entonces a alguien se le ocurrió pedirle ayuda al rayo.

Fueron a hablar con él y el rayo les dijo:

—Miren, yo con mucho gusto les ayudo, pero necesitan limpiar el cerro. Tiene que estar bien limpio para que yo pueda trabajar.

Los animales se reunieron de nuevo

en asamblea.

—¿Cómo vamos a limpiar el cerro? Es una montaña enorme. Hay que quitar los árboles, la maleza, la basura, todo. Antes de terminar de limpiarlo ya estaremos muertos de hambre. Entonces alguien se le ocurrió llamar al viento. fueron a verlo y le dijeron:

—El rayo nos va a ayudar a romper la roca del cerro pero quiere que antes esté limpio. Nosotros tardaríamos semanas en limpiarlo, en cambio tú lo puedes hacer en unas cuantas horas.

El viento se mostró dispuesto a echar una mano. pero les dijo a los animales:

—Si quieren que limpie el cerro, tienen primero que arreglar sus casas y reforzarlas lo mejor que puedan, porque no van a aguantar de pie cuando yo empiece a soplar.

La gente y los animales empezaron a arreglar sus casas y las reforzaron con piedras y maderas para que el viento hiciera su trabajo. El viento empezó a soplar despacio y fue aumentando hasta convertirse en un huracán, que arrancó todos los árboles hasta dejar el cerro liso como una mesa.

—Ya hice mi trabajo—dijo el viento, y se retiró.

Fueron a llamar de nueva cuenta al rayo.

—El cerro está listo—le dijeron.

—Para que realice mi trabajo necesito que todo el mundo desaloje el lugar, hombres y animales, porque de lo contrario se van a morir. Ni tardos ni perezosos, todos los seres vicios que merodeaban en el cerro se retiraron a una respetable distancia y desde ahí se dispusieron a observar la faena del rayo. Este tronó durante un día entero sobre la cima del cerro hasta que logró romper la roca y, una vez que lo hizo, fue ensanchando el agujero para que se pudiera entrar y agarrar el maíz a manos llenas.Cuentan que cuando se abrió el cerro el rayo se asomó a mirar para ver que tanto maíz había, un pájaro que estaba adentro le picó los ojos, dejándolo ciego, por eso ahora cae sobre la tierra a tontas y a locas, matando a cualquiera que ande por ahí desprevenido, y ya nadie le pide favores. Pero fue gracias a él que los hombres y los animales pudieron comer de nuevo.

Luis Arenas

Hay algo malo con esta casa en Chapinero. A su izquierda y derecha se alzan enormes edificios nuevos. Sobreviviente del estilo colonial, la casa está ciega por sus ventanas rotas y exiliada del mundo para siempre. Nadie la compra, la visita ni la demuele. Pervive así la casa en su tiempo estancado, como un cáncer o un fantasma. Entre sus muros, la luz tiene efectos imposibles a cualquier hora y los hongos trazan rostros incompletos en la humedad. A su alrededor, la ciudad de los vivos crece imparable, ignorando que entre sus grietas los fantasmas también hacen nidos.

Estuvimos tres años en el hueco. Así lo llamábamos aunque en realidad no era un hueco. Era una estructura de paredes altísimas de concreto, sin techo. Mariángela estaba en una celda y yo, en otra. Las celdas eran contiguas.

El único hueco era el que había en todo lo alto. Por ahí entraban el sol y la noche. Por ahí nos caían la lluvia y la comida. Nunca nos dieron un plato servido como a la gente. Nos tiraban el arroz lo mismo que la sopa. Había que hacer las necesidades en un rincón y había que esperar que la comida no cayera en ese rincón. Había que buscar los pedazos de comida esparcidos por toda la celda y, si era sopa, había que agacharse a lamer como los animales.

Mientras estuvimos en el hueco, Mariángela se negó a aceptar la realidad. Según ella, el hueco sí tenía techo. El intenso calor que sentía durante el día y el frío de la noche se debían a un sistema de calefacción y aire acondicionado. La lluvia era un sistema de aspersores para cultivos que colgaba del techo y los truenos, efectos de sonido reproducidos por un equipo de sonido.

Mariángela decía que Víctor había instalado todos esos sistemas con el propósito expreso de torturarnos suplementariamente. El encierro —y la pared que nos separaba, los daños físicos, las humillaciones— no eran suficientes para

él. Mariángela decía que a Víctor le gustaba jugar a Dios. En cuanto a la comida, se imaginaba que la lanzaba un aparato parecido al que dispara pelotas de tenis. Mariángela se había procurado una explicación para todo. Para ella el hueco era hermético y estaba sumido en las tinieblas. Esa era la razón por la que no podía ver nada, no quería darse cuenta de que le habían arrancado los ojos. Yo no la desengañaba aunque a mí no me había ido mejor, a mí me habían arrancado los testículos.

La mente de Víctor era ilimitadamente perversa, y había que reconocer que en la misma medida era una mente brillante. Nos había castigado a cada uno justo donde estaba la raíz de nuestro pecado, con un acierto y con una sevicia que solo pueden compararse con las atrocidades divinas de las que hace alarde la Biblia.

En eso de que Víctor jugaba a Dios sí tenía razón Mariángela.

Víctor tenía una flotilla de aviones, una colección de coches antiguos y un equipo de carreras. Tenía tantas propiedades en tantas ciudades que ni él mismo sabía cuántas eran. Tenía una finca —la misma donde estaba el hueco— que era más grande que Suiza. En un arrebato de ostentación la había llamado País Víctor y, de hecho, ahí solo regían sus propias leyes.

País Víctor tenía un ejército de quinientos hombres para custodiarla y no producía nada. Era una finca de recreo

que nada más consumía. Tenía 77 nacimientos de agua, 77 caballos árabes y 77 habitaciones para invitados.

A Víctor le gustaban esas coincidencias numéricas —siempre de tres en tres y siempre usando el número siete —y se jactaba de tener el poder de propiciarlas.

Las pesebreras estaban alfombradas, las cerraduras de las puertas eran de oro, lo mismo que los grifos de los baños, y la pista de aterrizaje tenía capacidad para grandes aviones comerciales, aunque no llegaba ninguno.

Víctor tenía fama de haber matado más de doscientas personas y hecho explotar siete bombas de alta potencia en siete centros comerciales de siete ciudades distintas. Así había doblegado al gobierno y conseguido sus favores. Yo solo era uno de sus pilotos y no tenía nada. La única razón por la que Mariángela podía haberse fijado en mí era porque yo era guapo.

Víctor era bajito y rechoncho. La barriga le sobresalía por encima de los pantalones y a sus 39 parecía de cincuenta. Tenía la cara deformada por viejas marcas de acné y de vez en cuando le aparecían pústulas frescas que reventaban causando estropicio de pus y sangre.

Por eso hizo que a Mariángela le sacaran los ojos.

Mariángela era una muchacha de barrio. Una de tantas que Víctor compraba con joyas, con ropa o directamente con plata, una de esas que sacaba a pasear el fin de semana. Mariángela no era nadie. Pero tenía un culo precioso. Por eso, a mí, Víctor me hizo cortar el suministro de testosterona.

Yo llevé a Mariángela a País Víctor. Nunca había montado en avión y estuvo muy preguntona. Cuando llegamos a la casona y vio los balcones, la piscina y la magnificencia de todo, soltó el maletín, que no había dejado que nadie le cargara, y dijo guau.

Víctor no estaba.

Nos sirvieron la cena en el comedor para veintidós personas, a ella en un extremo y a mí en el otro, y nos dejaron solos. Solos con la guacamaya de Víctor, que tenía las alas cortadas, y se movía de silla en silla. Mariángela estaba encantada de jugar a la gran dama. Afectaba los modales, se

refería a la guacamaya como a su alteza real y le hacía una reverencia cada vez que alzaba la copa para tomar. Nos estuvimos riendo todo el tiempo.

En cuanto terminó el postre dejó caer la servilleta con descuido sobre la mesa. Había vuelto a ser ella misma y, del modo más natural, me preguntó si me parecía que ella era muy puta por acostarse con un tipo como Víctor. Le respondí que no era más puta que yo. Ahí fue cuando nos perdimos. Lo vi en sus ojos y ella lo vio en los míos. Dejamos de reírnos.

Vinieron a decirnos que Víctor no llegaría hasta el día siguiente y nos llevaron al segundo piso. Nos asignaron habitaciones contiguas con balcones que apenas se separaban con una baranda decorativa de madera. Estoy seguro de que Víctor me puso a Mariángela tan cerca a propósito. Hasta ese momento solo me había dado trabajos anodinos como llevar a sus amantes ocasionales de un lugar a otro. Ahora, quizás, estaba pensando hacerme su piloto personal o darme una ruta, que era lo que yo ambicionaba. Víctor no confiaba en nadie y quería probarme. Yo habría jurado que en mí sí podía confiar. Fui el primer sorprendido una vez se vio lo contrario. Cuando salí al balcón a fumarme un cigarrillo, ella estaba ahí. De pie junto a la baranda que separaba los cuartos. Hablamos de las montañas que se veían al frente, por hablar de alguna cosa, por disimular el nerviosismo. En cuanto tiré el cigarrillo, nos miramos y nos besamos. Cualquiera de los empleados de Víctor podía habernos visto. Se lo dije a Mariángela y ella se entró a su habitación sin decirme nada. No tuve un instante de vacilación. Salté la baranda y entré detrás de ella. No nos dijimos nada. Todo lo hicimos con desesperación y abandono, y no creo que fuera solo por el peligro o porque fuera nuestra primera vez, sino porque en el fondo sabíamos que también era la última. Pero fuimos felices, nos mirábamos a los ojos, más bien nos comíamos con los ojos, y sonreíamos.

Yo me vine largamente, ella no lo consiguió.

Le dije que después de un polvo imperfecto siempre hacía falta una buena conversación de cama. Ella se rio y me contó de su hijo de cuatro años. Yo, de los miedos que había pasado en mi profesión. Mariángela se fue quedando dormida en mi pecho.

Antes de irme, contemplé su hermoso culo desnudo. Aún hoy, el recuerdo de ese culo desnudo me hace posible concebir el deseo.

Yo había dejado la luz de la mesa de noche encendida y ahora estaba apagada. Me moví con cautela. A pesar de la

oscuridad lo vi. Estaba sentado en el sillón. Se veía tranquilo, y hasta me pareció ver que sonreía. Tal vez ya tenía concebido su plan. No hizo nada, no dijo nada. Se levantó y se fue.

Cuando abrió la puerta, entró un chorro de luz y pude ver que había dos hombres en las esquinas del cuarto. Estaban armados y me apuntaban. Oí que otros hombres entraban en la habitación de Mariángela.

Oí sus gritos aterrados, oí cómo la sacaban, oí cómo se resistía, oí que le suplicaba a Víctor que no la matara y al final, cuando su voz era un hilo en el extremo más alejado del pasillo, oí que gritaba mi nombre.

Quise ir por ella, pero los hombres me agarraron. Me tuvieron dos días encerrado en la habitación. Sin comida y sin agua. Sin saber qué había pasado con Mariángela. Luego me llevaron al primer piso, al comedor donde había cenado con ella y la guacamaya.

Había varios hombres y estaban Víctor y Mariángela. Nos miramos, estaba tan bonita como el primer día, le sonreí. Uno de los hombres me pegó en la cabeza con la cacha de su revólver. Mariángela soltó un grito.

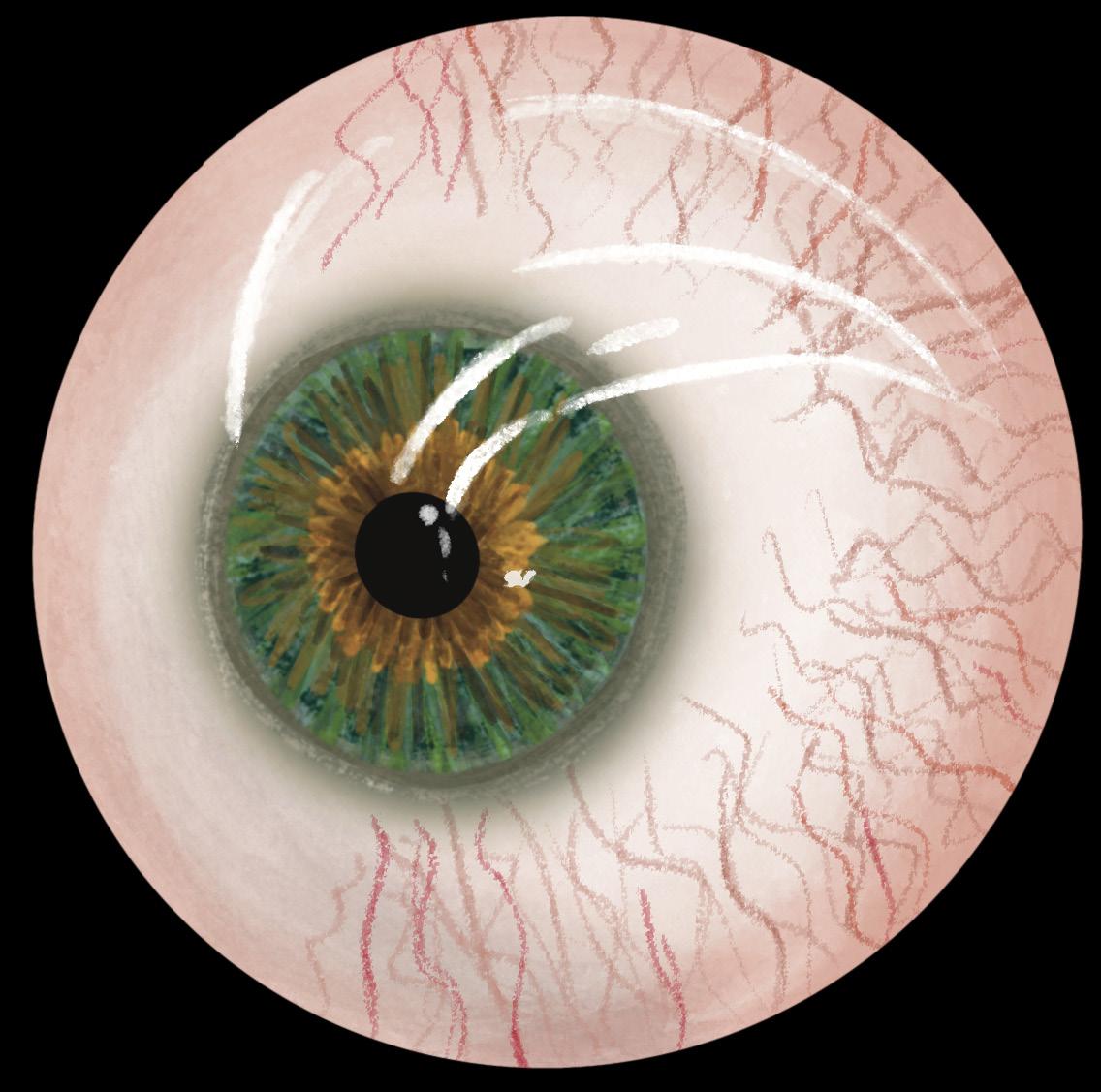

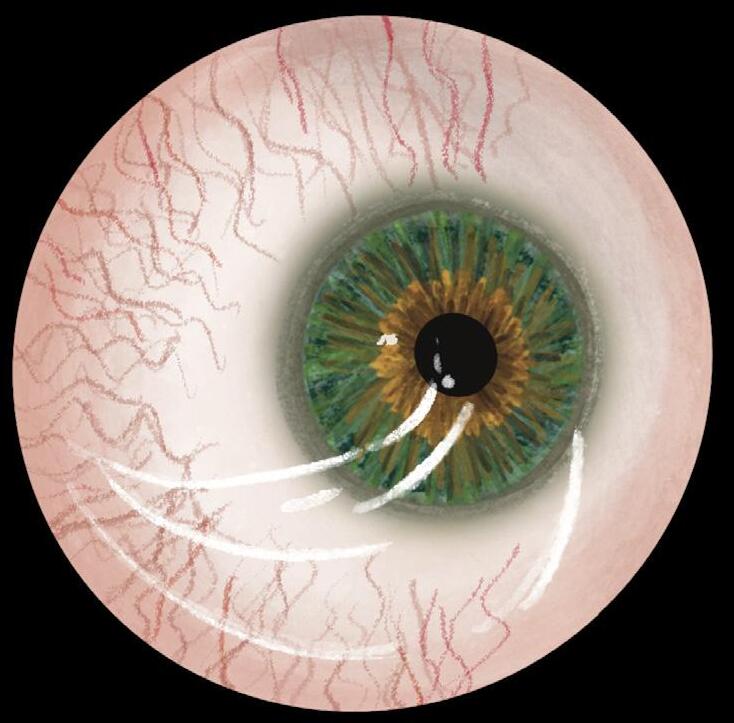

Me desvistieron, me agarraron entre cuatro y me inmovilizaron sobre la mesa para veintidós personas. Entonces vi al hombre que se acercaba con el bisturí. Mariángela no paraba de llorar, Víctor le sujetaba la cara para asegurarse de que mirara. El hombre tomó mis testículos con la mano, como sopesándolos, los levantó y acercó el bisturí. Sentí el frío del acero y el calor de la sangre. Me desmayé. Cuando volví en mí, seguía sobre la mesa del comedor. Me habían puesto una manta encima y sentía frío. Mariángela estaba acostada a mi lado. Dormía. Por un momento pensé que seguíamos en la cama, que acabábamos de hacer el amor. La voz de Víctor me sacó del ensueño. Sentí su aliento en mi oreja. A ella le vamos a sacar los ojos, me dijo. El hombre del bisturí —debía ser un cirujano, Víctor siempre hacía las cosas bien— estaba al lado de Mariángela. Le pusieron un aparato que le abrió los párpados. Vi claramente sus ojos verdes, vi claramente cuando el bisturí entraba. Perdí la conciencia otra vez.

A ratos la recuperaba y siempre percibía a Mariángela junto a mí. Pero todas las imágenes son borrosas y de pesadilla. Creo que vi las cuencas de sus ojos vacías. Sus ojos en las manos de Víctor. La guacamaya montada en el hombro de Víctor. Los párpados cosidos. Cuando me desperté del todo, ella no estaba a mi lado y estábamos en el hueco.

Un ensayo de Míriam María Vázquez

Ilustraciones por Angie Espinosa

El concepto de indefensión aprendida, en el que se basa la metáfora del elefante encadenado, fue desarrollado en 1967. El psicólogo Martin Seligman, interesado en el estudio de la depresión, comenzó a investigar con perros y su reacción ante descargas eléctricas. El investigador seleccionó dos grupos de perros y los metió en cajas individuales. Cada cierto tiempo le suministraban al can una descarga eléctrica lo suficiente molesta para que este intentase por los medios huir de la situación. Sin embargo, mientras que a un grupo de caninos se les permitía parar las descargas eléctricas presionando un botón, el otro carecía de esta ventaja. Tras varias repeticiones, Seligman pudo apreciar que el primer grupo había aprendido a presionar el botón cuando anticipaba el castigo. Sin embargo, al desafortunado grupo de cachorros le predecía una respuesta que parecía ir en contra de las leyes que rigen la supervivencia: los perros habían dejado de intentar huir de las descargas eléctricas. Independientemente de cómo se comportasen, las descargas eléctricas ocurrirían de igual manera y, a consecuencia, aparecía en ellos un comportamiento pasivo. Esta situación ya había sido anteriormente descrita en algunos problemas psicológicos como, por ejemplo, la depresión. Con el fin de expandir un concepto que inicialmente solo era utilizado por estudiantes y profesionales de la psicología, Jorge Bucay elaboró la metáfora del Elefante Encadenado que busca relatar de manera comprensible para todos los públicos los resultados obtenidos en la investigación realizada por Seligman.

Había una vez un niño muy curioso, sensible e inquieto que fue al circo y se quedó maravillado al ver la actuación de un gigantesco elefante. En el transcurso de la función, el majestuoso animal hizo gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales… Durante el intermedio del espectáculo, el chaval se quedó todavía más sorprendido al ver que la enorme bestia permanecía atada a una pequeña estaca clavada en el suelo con una minúscula cadena que aprisionaba una de sus patas.

“¿Cómo puede ser que semejante elefante, capaz de arrancar un árbol de cuajo, sea preso de un insignificante pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros del suelo?”, se preguntó el niño para sus adentros. “Pudiendo liberarse con facilidad de esa cadena, ¿por qué no huye de ahí?”, siguió pensando el chaval en su fuero interno.

Finalmente, compartió sus pensamientos con su padre, a quién le preguntó: “¿Papá, por qué el elefante no se escapa?” Y el padre, sin darle demasiada importancia, le respondió: “Pues porque está amaestrado.” Aquella respuesta no fue suficiente

para el niño.

“Y entonces, por qué lo encadenan?”, insistió. El padre se encogió de hombros y, sin saber qué contestarle, le dijo: “Ni idea”. Seguidamente, le pidió a su hijo que le esperara sentado, que iba un momento al baño. Nada más irse el padre, un anciano muy sabio que estaba junto a ellos, y que había escuchado toda su conversación, respondió al chaval su pregunta: “El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy, muy, muy pequeño.” Seguidamente, el niño cerró los ojos y se imaginó al indefenso elefantito recién nacido sujeto a la estaca.

Mientras, el abuelo continuó con su explicación: “Estoy seguro de que el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura y resistente para él.” Las palabras del anciano provocaron que el niño se imaginara al elefante durmiéndose cada noche de agotamiento y extenuación.

“Después de que el elefante intentará un día tras otro liberarse de aquella cadena sin conseguirlo”, continuó el anciano”, llegó un momento terrible en su historia: el día que se resignó a su destino.” Finalmente, el sabio miró al niño a los ojos y concluyó:

“Ese enorme y poderoso elefante que tienes delante de ti no escapa porque cree que no puede. Todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer. Y lo peor de todo es que no ha vuelto a cuestionar ese recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni se lo plantea.”

Bucay trató de expresar con este breve relato las repercusiones que puede acarrear poseer un locus de control externo. No importa cómo de fuerte o de grande sea el elefante, lo que realmente importa es que este ha desarrollado un locus de control externo. Considera que el control de la situación ya no depende de él y, por tanto, ignora la fortaleza que le caracteriza.

Ese enorme elefante que tiene la percepción de que la situación se encuentra totalmente fuera de su control representa fielmente la sociedad occidental del siglo XXI. El auge de las democracias y el derecho a voto inicialmente parecía asemejarse al botón de los perros de Seligman: otorgaban a las personas la creencia de que podían controlar la situación. Si decidían ir a votar, si ejercían el derecho que tanto les había logrado conseguir, podrían convertir el país en el que crecieron en un lugar más habitable para las futuras generaciones; un verdadero incentivo para que en las próximas elecciones se llevase a cabo de nuevo el voto.Sin embargo el paso de las décadas en el que esta utopía parece haberse esfumado y la creación de múltiples partidos políticos, que no parecen aportar nada nuevo, ha desarrollado en las masas un verdadero efecto de indefensión aprendida.

No es raro escuchar en vecinos, amigos o familiares comentarios como “para que voy a votar si todos los partidos son iguales”. Y, a corto plazo, es adaptativo pensar así: ¿por qué una persona emplearía su día de descanso en ir a votar si no supondrá ningún cambio? ¿Por qué una persona votaría a un partido político en función de su programa electoral si luego este no va a cumplir con lo prometido? Resulta más sencillo y menos agotador no ejercer el derecho al voto.

Múltiples profesionales de la psicología y de la política han hablado extenso y tendido sobre este tema que parece cada vez de más relevancia. Asimismo, las estadísticas reflejan cómo año tras año la cantidad de votos emitidos disminuye mientras que la abstención resulta ser la opción favorita, evidencia de nuevo del elefante encadenado en el que la sociedad.

Impredecible y visceral, así es El menú; una salvaje sátira oscura, en la que la extravagancia y el suspenso son el plato fuerte a degustar.

por Mark Mylod, y escrita por Seth Reiss y Will Tracy, El menú nos cuenta la historia de Margot (Anya Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult), una joven pareja adinerada que viaja a una isla remota, con el fin de asistir a Hawthorne, un lujoso y exótico restaurante, perteneciente al prestigioso Chef Julian Slowik (Ralph Fiennes).

No obstante, lo que aparentaba ser una simple cena elegante y una velada memorable, termina convirtiéndose en algo mucho más siniestro, pues el Chef Slowik, quien trata a sus platillos como piezas de arte conceptual, opta por darle un giro oscuro a su menú, justamente esa noche, que dejará con la boca abierta a todos sus comensales.

Partamos por el hecho de que la construcción narrativa de El menú es a fuego lento, y esto no solo se debe al guión, sino también al brillante trabajo actoral que ofrece Ralph Fiennes. El histrión británico no se conforma con interpretar al Chef Slowik, sino que se convierte en él. Su mirada es una ventana hacia sus traumas; su sonrisa refleja su maldad.

Julian Slowik es un personaje atormentado, que claramente tiene un enorme vacío en su interior. Esto se explora de una manera espléndida en la cinta, brindándonos información de poco en poco, sin ninguna prisa.

La tensión incrementa, de manera lenta, con cada secuencia que se muestra y con cada nuevo platillo que aparece a cuadro. Esto hace que el suspenso se convierta en una bola de nieve, que crece por segundo, y no sabemos en qué momento reventará. El Chef Slowik nos acompaña de la mano en este cardíaco viaje, que solo nos deja con incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones, mientras seguimos descubriendo su pasado y sus motivaciones.

El largometraje, por medio de elementos de sátira y de terror psicológico, hace una sutil crítica social al sector privilegiado. Conforme la trama avanza, la película exterioriza los múltiples duelos internos que atraviesan cada uno de los comensales en el restaurante. A pesar de que gozan de un estatus económico envidiable, y pueden darse el lujo de asistir a un restaurante exclusivo, aún tienen conflictos que los carcomen desde las entrañas. El dinero termina convirtiéndose en un refugio, y un escape, para ellos. Y este tema no solo aplica para los clientes, sino también para el personaje de Ralph Fiennes. El Chef Slowik es un hombre que ha sido consumido por una sociedad capitalista. Es un genio en lo que hace, pues queda claro que como él, no hay dos, sin embargo, se exige cada vez más a sí mismo, en busca de una perfección inalcanzable. Los clientes y el Chef no son tan diferentes como parece, pues a final de cuentas, por algo convergen en el mismo sitio. El menú nos deja ver que el éxito y el privilegio nunca serán suficientes para aquellos que lo tienen todo.

Por su parte, así como el filme nos invita a sumergirnos en la psicología de nuestros protagonistas, y nos da la oportunidad de navegar en la mente de los demás personajes, hay un elemento en el que no se indaga en lo absoluto: los cocineros. Vemos la devoción que tienen por su profesión y somos testigos del aprecio que le tienen al Chef. Más allá de eso, no sabemos otra cosa de ellos.

¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a ese restaurante? ¿Por qué los eligió el Chef Slowik? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que desean lograr? Ninguna de esas respuestas obtenemos, porque son preguntas que la película no se preocupa por abordar en ningún momento. Una verdadera lástima, pues la historia pudo haber sido todavía más interesante, dándole una identidad propia a los cocineros. Tal vez no a todos, pero por lo menos a un puñado de ellos. En cambio, quedan relegados a un segundo plano, convirtiéndose en individuos intrascendentes. A nivel visual, la cinta es sumamente bella. No podría espera m

A nivel visual, la cinta es sumamente bella. No podría esperarse menos de una película cuyo objetivo es hacer notar porqué los platillos y el restaurante del Chef Slowik, son tan codiciados. Mientras el entorno está inmerso en tonalidades frías, en donde los grises y marrones predominan de forma notoria, la mayoría de los platillos están llenos de vida; desbordan tonos más cálidos, que no solo deleitan a la pupila, sino que también generan un hermoso contraste en la paleta de colores.

Los primerísimos primeros planos utilizados en las tomas de preparación y emplatado, nos hacen desear estar en la cocina. Asimismo, nos permiten imaginar los olores, sabores y texturas de cada alimento. El libanés, Peter Deming, quien ha colaborado en diversas ocasiones con grandes directores como David Lynch, Sam Raimi y Wes Craven, es el director de fotografía encargado de abrirnos el apetito, a través de su lente.

El menú funciona en varios de los aspectos que propone, no obstante, también falla en otros. Se entiende que la cinta maneja un humor negro. Se comprende que algunas de las situaciones que se presentan pueden rayar en lo absurdo, por la naturaleza misma de la película. Pero aun así, diversas escenas fuertes (sin decir más, para no caer en spoilers), se abordan de una manera pobre, sin que se profundice mucho en ellas. Incluso algunos de los personajes reaccionan de una forma poco creíble, sin reflejar tantas emociones en sus rostros, restándole emoción a esos momentos, e incluso, volviéndolos inverosímiles.

Aunado a esto, el final del largometraje resulta ser anticlimático. Esto no necesariamente debe interpretarse como algo negativo, pues cierra el arco de los personajes principales y resuelve las incógnitas planteadas. Sin embargo, si tomamos en cuenta la manera en la que el misterio se va edificando a lo largo de todo el argumento, lo mínimo que esperamos es una conclusión que haga detonar en grande todos los elementos de intriga que se nos fueron presentados. Y sí, hay una detonación, pero a una escala pequeña, si la comparamos con lo que los avances, y la trama misma, nos pudieron hacer pensar. Su tercer acto, si bien no es malo, tenía el potencial para entregarnos algo mucho más grande.

Impredecible y visceral, así es El menú; una salvaje sátira oscura, en la que la extravagancia y el suspenso son el plato fuerte a degustar.

Estas son algunas palabras muy pegadas a las raíces andinas en Pasto, capital de Nariño, que ni de fundas deberías dejar de usar.

Achacha: baño.

Achichay: ¡qué frííííío!

Achichuy, Achichucas: ¡que calor!

Ademanoso: delicado

Aguaguado: llorón como un guagua.

Amartelado: apegado a otra persona.

Angarillo: individuo flaquísimo.

Atufado: afanado.

Bacerola: betún para zapatos.

Bambaludo: en edad de trabajar, pero inútil para el trabajo.

Bámbaro: homosexual.

Boronda: vuelta, paseo corto.

Cachicado: mal peluqueado.

Cagüinga: cucharón de madera.

Callamba: hongo.

Catiro: de cabello rubio.

Caucara: carne de res

Chiltera: grosera, vulgar.

Chimbilaco: murciélago.

Desculado: rapidísimo

Desgualangarse: caerse.

Donosa: mujer bonita.

Gorrear: quiere todo gratis

Gualanguear: mover algo con fuerza.

Guascazo: puñetazo.

Jailai: rico o de alcurnia social.

Jurguillas: curioso.

Lempo: hermosa (o).

Lluspirse: resbalarse.

Mamarón: de gran estatura pero aniñado.

Modosita: de buenos modales

Mucho: beso.

Ñuco: poco hábil.

Paspa: resequedad extrema de la piel.

Pauchado: puesto boca abajo.

Peliaringo: que le gusta buscar pelea

Pispilla: mujer agraciada y activa.

Pupo: ombligo.

Quichalero: con diarrea.

Quilico: angarillo.

Quinde: colibrí.

Rejunjuniar: quejarse.

Repelusa: fea, despeinada, despelucada, chozona.

Resmillarse: rasparse la piel por acción de una caída sobre suelo áspero.