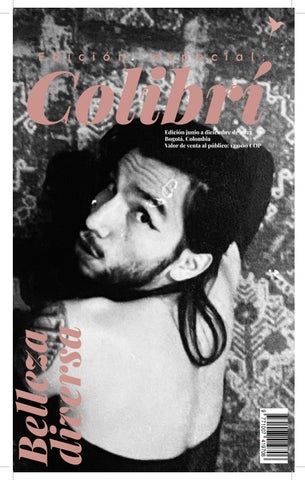

Nos llena de alegría presentar esta edición especial de la revista Colibrí, enfocada en mostrar la belleza que hay en la diversidad.

A lo largo de estas páginas buscamos crear un espacio de discusión seguro donde todos los cuerpos, las orientaciones y los gustos son validos y dignos de exaltación. Recopilamos anectodas e historias de vida que buscan hacernos reflexionar sobre nuestra coexistencia con los demás y la belleza que hay en las diferencias, allí radica nuestra escencia, lo que nos hace únicos entre un mar de personas.

A continuación encontrarán las voces, consejos y aportes de personas que han vivido el silencio por mucho tiempo, pero que de la mano de la revista Colibrí pudieron alzar sus voces. Sientanse libres de opinar y sentir, enorgullezcanse de sus diferencias y unanse al diálogo con nosotros.

Ana Sofía Martínez Editora géneral

Corrección de estilo:

Juan Andrés Ruge Diagramación:

Juanita Alejandra Acosta

Gustavo García Quiroga

Diseño gráfico: Valentina Vásquez

Juanita Rodríguez

Fotografía:

Ana Sofía Martínez Cardoso

Edición géneral:

Ana Sofía Martínez Cardoso

Por: Agustina Verdi

Por: Agustina Verdi

desarmar

El patriarcado genera presiones y violencias en los cuerpos femeninos y disidentes y también lo hace sobre los varones. Cuando decimos “hijo sano del patriarcado” sobre algún hecho machista responsabilidad de un varón, es porque entendemos que el sistema también interviene y ejerce presiones en la crianza y el desarrollo del “deber ser hombre” que llevan a que sus prácticas muchas veces sean violentas o abusivas.

Criados para no llorar, para entender las emociones como signo de vulnerabilidad, teniendo claros roles que ocupar: jefe, patrón, gran amante, padre, goleador. Con el éxito y la fuerza como motor a cualquier costo, se genera una gran presión. ¿Y la sensibilidad? ¿y la ternura? ¿y la responsabilidad afectiva? ¿Cómo se pueden habitar?

Estas y otras son las temáticas que abordan en los círculos, colectivos o espacios de varones. Se construyen sin jerarquías porque, si bien siempre hay algunos que tienen un rol más activo, nadie puede enseñarle a nadie: es una de-construcción colectiva, entendiendo que todes son iguales y que hay que desprenderse de la imposición de ser siempre el mejor.

“Los círculos de varones y colectivos de masculinidades son espacios de conexión y reflexión de amigos y familiares que discuten con la cultura pre-instituida”

Dejar de hablar de fútbol y empezar a hablar de las emociones

“En los círculos de varones se encuentran masculinidades que se salen de la norma establecida y pueden hablar de sus emociones, salud sexual e integral, capacidad afectiva y vinnculos sin correr riesgos de ser juzgados”

Problematizarse junto a los feminismos

“Entendemos que debemos salir del lugar de protagonismo que históricamente sostuvimos”

Salir de la victimización desde la conversación

“Evitar excusas como “la cultura me hizo así“ y tomar conciencia”

Mirar el cotidiano

“Reconocer situaciones machistas del día a día, manteniendo un proceso de constante cambio y problematización”

5Habilitar el abrazo entre varones

“Dejar la idea de que los “machos” no se abrazan“

Habitar la incomodidad

“Salir del rol que se espera de un varón, fuera del estándar normativo que hace sentir al distinto como “bicho raro””

7Participar del espacio para animarse a mirarse

“El camino de la deconstrucción es empinado, entrás en conflicto con vos mismo, es desarraigarse de muchas cosas pero acá está el espacio dado para poder hacerlo”

Aclaración: Quien protagoniza esta historia prefiere el uso de la letra “x” para nombrarse a si mismx por medio del lenguaje escrito. Para no generar incon venientes a la hora de utilizar alguna her ramienta audiodescriptiva para escuchar esta nota, hemos decidido alternar los pronombres ella, elle y él para referirnos a ellx.

ser migrante y travesti dentro del sistema académicolaboral

Por: Kevin Alejandra Vivas Ayala Migrar como acto de

Sa nació en Medellín, Colombia. Se considera activista desde los 14 años, un activismo casi obligatorio para quienes tienen una identidad de género, orientación sexual o expresión de género que no coincide con la socioculturalmente esperada, como ocurre cuando las tradiciones católicas son muy marcadas. Explicar la vivencia de su género y sexualidad con herramientas que nunca recibió para hacerlo, se convirtió en un discurso largo que tuvo que construir a partir de sus propios sentires.

Se graduó de abogade en 2013, en la Universidad de

Medellín. Cansade de la dificul tad para expresar libremente su identidad, quiso irse lejos de su familia y de todo lo que hasta ahora conocía. Pensó en Bo gotá, pero no era lo suficiente mente lejos, necesitaba un lugar donde hacer una vida al alcance de nadie, un espacio seguro donde las críticas acallaran para poder escucharse a sí mismo. También quería continuar con sus estudios, quería especial izarse en derechos humanos y encontró la maestría que estaba buscando en la Universidad de Palermo. Ahorró lo que pudo y con ayuda de su familia con siguió el dinero para llegar a Argentina en marzo del 2014.

Mientras estudiaba, Sa empezó a acercarse a términos teóricos que le ayudaron a definir su experiencia como persona no binaria. Trabajaba como vendedora en shoppings cuando empezó a nombrarse de esa manera, pero sólo lo comentó con sus compañeres, dado que sentía que exponerlo de manera más abierta le haría más difícil su permanencia en un trabajo que ya le costaba soportar. Su idea era terminar la maestría y comenzar a trabajar en lo que realmente le gustaba, pero la respuesta del sistema académico a su propuesta de tesis fue como un baldado de agua fría que desdibujó su proyecto de vida. Fue el comienzo de una serie de acontecimientos que le recordarían el lugar que el sistema académico/laboral tiene designado para personas como elle.

El problema no solo yace en que las personas travesti/ trans sean expulsadas de los espacios académicos o laborales por la dificultad de acceder a ellos. El problema es que así pertenezcan a una familia que puede costear los gastos que supone terminar la secundaria o una carrera profesional, e incluso cuando a pesar de la discriminación social e institucional logran obtener un diploma, no hay lugares que esten esperando su llegada. ¿Por qué? Porque

el imaginario social concibe a la comunidad travesti-trans como un colectivo uniforme que se encuentra agrupado en un solo territorio y clase socio-económica. Siendo el noticiero el principal medio que exhibe su realidad, y dado que en él solo se muestran crímenes de odio y la lucha por derechos humanos básicos, es casi imposible ser consciente de su existencia fuera de ese escenario. De la misma manera, es casi imposible imaginar la interseccionalidad que puede atravesar a quienes se encuentran dentro de este colectivo; como si ser una identidad vulnerada dentro de otra identidad vulnerada, no incluyera otro tipo de violencias que no se tienen en cuenta al momento de buscar soluciones a las problemáticas de la comunidad.

“Las instituciones académicas no están hechas para nosotres, no llegan a entender el desgaste de la vida diaria… y así es muy difícil”, afirma. Sa estaba dirigiendo su tesis hacia los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, más exactamente dentro del sistema educativo en Colombia, el cual tiene una fuerte relación con la iglesia católica, y en donde acceder a una universidad solo es posible si se cuenta con el dinero suficiente para pagar una privada, o si se tuvo la calidad de educación primaria-secundaria

suficientemente buena para pasar distintos exámenes de admisión en una pública (donde también hay que pagar una cuota según los ingresos propios).

Pero para la institución donde cursaba, la experiencia vivida en carne propia de Sa no era suficiente porque no se construía desde un espacio legítimo para la academia. En búsqueda de un sustento económico que le permitiera vivir y a la vez le dejara tiempo para crecer en su carrera, optó por recurrir a ese trabajo que espera a les migrantes, sus empleades estrellas, siempre con los brazos abiertos: las aplicaciones de transporte.

Ella alquilaba un coche para trabajar, pero después de un par de años se dio cuenta de que manejar podía darle una estabilidad económica si dejaba de pagar un alquiler y manejaba un auto propio, así que habló con su madre. Ella le ayudó con la primera cuota. No pudo poner el auto a su nombre porque no tenía ingresos registrados, así que utilizó la identidad de una amiga que tenía un trabajo registrado para comprarlo. Para pagar el crédito era necesario que el coche trabajara 24 horas, como no podía hacer eso sole, decidió alquilarselo a otras dos personas, también migrantes, para que entre les tres pudieran vivir de él.

Sa llevaba un par de meses trabajando como voluntario en una ONG de derechos humanos cuando comenzó la pandemia, fue la primera vez que en un ambiente laboral pudo nombrarse como travesti. Trabajando como conductora no siempre podía exponer su identidad por cuestiones de seguridad, sus pasajeres le preguntaban por un nombre que no era el suyo antes de subirse, “sí, soy yo” tenía que decir.

Tenía muy pocas posibilidades de tener un trabajo, entonces si lo tenía debía cuidarlo. Tenía que elegir entre buscar el reconocimiento de su identidad o un trabajo que le permitiera pagar sus cuentas, un dilema sin mucho margen de decisión, y algo muy común en las personas trans que logran acceder a trabajos en los que deben cambiar su forma de vestir, de hablar, de moverse, de nombrarse para pasar desapercibides y no correr el riesgo de perder algo tan difícil de encontrar.

Uber dejó de funcionar y les tres se quedaron sin trabajo. “En la ONG no me podían pagar, tuve que dejar de pagar el auto, tenía un poco de plata ahorrada pero me duró un par de meses y luego tuve que pedirle a mi familia”.

El abandono a las personas migrantes por parte del estado durante la pandemia fue notable, Sa pensó que podría acceder al IFE debido a que lleva 7 años de residencia en el país y según los parámetros del incentivo se necesitaban mínimo 2, pero se lo negaron por no ser argentino. “Yo lo pelié y lo gané porque soy abogade”, afirma haciendo alusión a todas las personas que no cuentan con los recursos para exigir el acceso a esta ayuda.

Un día le comunicaron que había llegado una convocatoria de trabajo en derechos humanos impulsada por el Ministerio de Mujeres, género y diversidad. Una de sus jefas le recomendó para ocupar el puesto. Postuló su hoja de vida y la respuesta que obtuvo fue que su perfil daba con lo que estaban buscando para el cargo, pero que tenían prohibido contratar migrantes.

Siguió la búsqueda y finalmente en noviembre del 2020, su jefa en la ONG le ofreció un contrato de 6 meses como abogade, el auto lo siguieron trabajando las otras dos personas y por primera vez, a sus 28 años, Sa firmó un contrato de trabajo pago que tenía su nombre.

No es una novedad que ser native sea una exigencia o mínimo una ventaja para acceder a un empleo, tampoco lo es que ser trans sea un motivo para quedar en el fondo de esa lista de aspirantes. Para

acceder al cupo laboral travesti trans siendo migrante se debe ingresar mediante un circuito de trámite excepcional, para cambiar los datos del DNI se necesita una residencia permanente.

La pregunta es, ¿cómo se van a crear políticas públicas que protejan a las personas de estos colectivos si no les aceptan en los círculos donde se toman estas decisiones?

Por último, cabe resaltar cómo las instituciones académicas y laborales ignoran el límite de capacidad productiva con el que cuentan las personas travestis/trans/no binarias. Ni siquiera es necesario ahondar en la transversalidad de sus luchas, pertenecer a estas identidades en ocasiones significa lidiar con la carga emocional de la expulsión de un hogar o con la violencia intrafamiliar, con la limitación de espacios que es posible ocupar, con la idea instaurada de ser demasiado trans para un trabajo, para una universidad, para tener vínculos sanos, para recibir un trato digno.

No ser una persona cisgénero implica la lucha constante por el respeto y la visibilidad de una identidad para que la sociedad, el estado y las instituciones te reconozcan, empezando desde algo tan básico como tener un documento de identidad que realmente te represente.

Por:

Sofía Fusario

La pava y su lentitud. Cuánto amo lo que no importa, y lo que las otras también aman. Esta pasión de parecernos. Porque las imágenes de mí ya se alejan; son imágenes del espanto. Lo que queda es la calma de un cuerpo desconocido. El deseo de ser dos esperando que hierva el agua.

La escritura es ceniza. El fuego que me quema es una baba que se va. Los textos que más me gustan son como arañas. Aparecen entre las cosas, deshacen las telas de claridad. Las arañas de las que te hablo son negras, gordas y peludas. Las palabras de mis textos trabajan como una maquinaria infinita sobre sucesos olvidados. Yo resalto esas operaciones con sangre. Patas lentas y oscuras escriben en clave otro mapa.

Trazo con pequeños gestos una existencia sutil y roja. Cada vez son menos las miradas y más las manos. No hay cámaras en mi habitación; yo hago de mi cuerpo un espacio público. Los márgenes son más blancos y más anchos. Ahora puedo comer tranquila porque aquí sí quepo.

Ni siquiera el dedo más firme sobre la punta del clítoris ni los grandes libros consumidos ni los silencios que prolongo como una sombra: nada ha roto el hechizo. Sigo siendo una niña llorosa y obstinada, todavía dos copas de helado todavía el problema de no estar tampoco muertas. Todavía los caprichos y los testimonios a la luna, la histeria bendita, y no me toques. Todavía es sólo una mi lucha. Ay tristeza-madre encuéntrame esta noche por lo menos un poco más clara, aliéntame una vez más a volver a querer como una cruz ardiendo en las brasas del día aunque no amanezca verano.

Seguramente haya polvo en mi habitación. La pieza es impura como mis estrías. De cualquier manera la mantengo ordenada, así la tristeza habita su espacio. Sucede que el dolor nunca es claro, pero es natural como mi cuerpo partido de rabias.

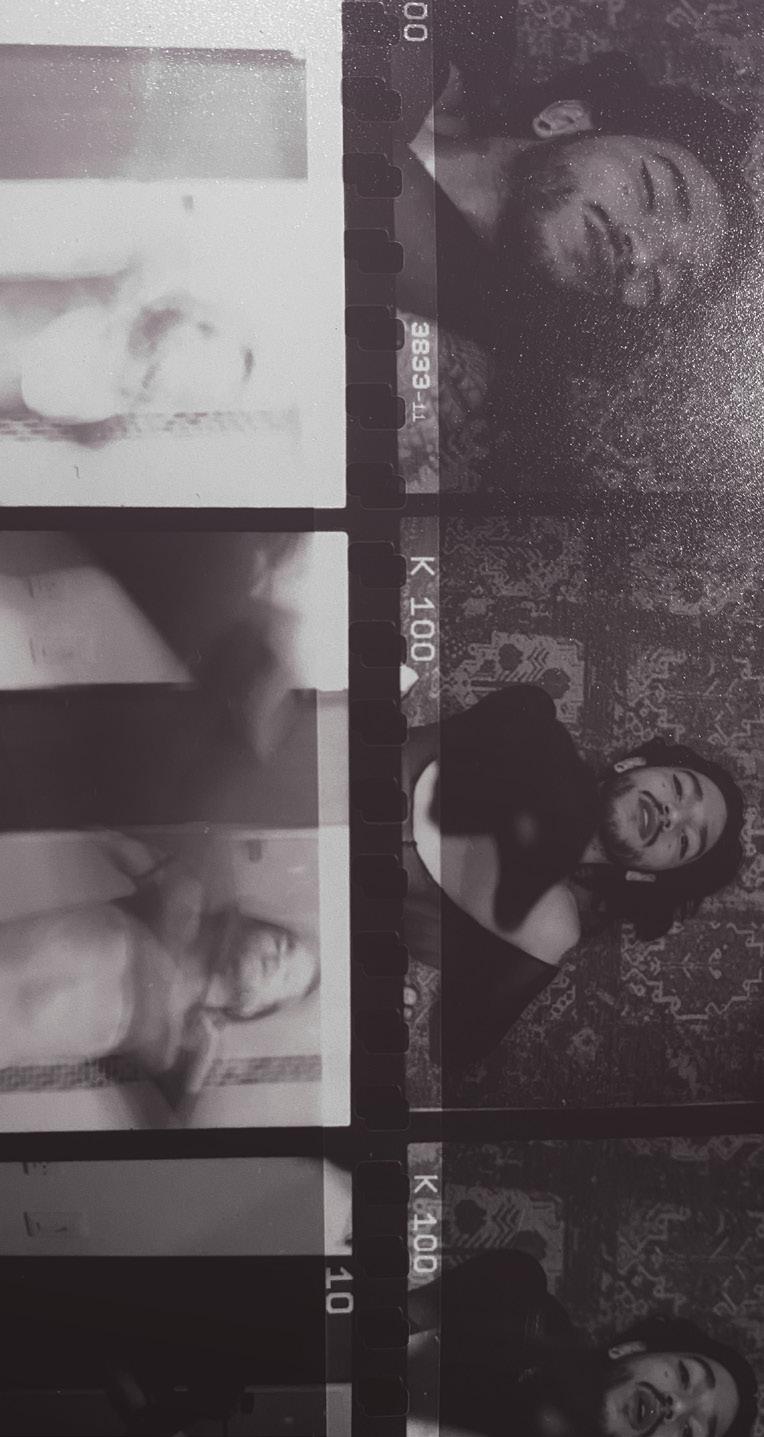

Transmutar el género es un proyecto que reúne el registro audiovisual, fotográfico, editorial y transmedia, sobre la transición de género de Camilo Díaz. Realizado en conjunto por Julián Merlo, realizador audiovisual, Alma Chamot, artista visual y Camilo que también es fotógrafo y artista audiovisual. Este proyecto incluye el fanzine y el corto documental «Mi cuerpo, mi transición», que se estrenó el jueves 21 de julio en Casa Brandon y que sus realizadores quieren llevar a distintas partes de Argentina en una gira de cine itinerante, descentralizando para que no se proyecte solo CABA, el lugar donde se realizó.

– ¿Cómo surgió la idea de comenzar con el proyecto? ¿Cómo se conocieron?

Alma: Nos encontramos de casualidad con Milo en pandemia ya cuando se empezó a liberar todo. Me contó que estaba por operarse, por hacerse la mastectomía. Me dijo que quería hacerse un retrato del antes y el después, entonces empezamos con eso. Después, hablamos sobre el tema de la transición y ampliar un poco el proceso de registrar, él me contó que ya venía documentando algunas cosas y que le interesaba otra mirada que lo acompañe. A mí me pareció muy lindo acompañarlo y también experimentar hacer un proyecto a largo plazo con un amigo. Fue una experiencia bastante zarpada y más adelante surgió la idea del corto, de empezar a grabar y ahí se sumó Juli.

Julián: con Milo nos conocemos hace ya unos cuantos años. El año pasado saqué una web mía en donde vendo contenido y tenía ganas de empezar a hacer entrevistas también de historias de vida. Veníamos hablando con Milo que estaba en su etapa de transición de hacer la entrevista, que la idea era publicarla en la web para que cualquiera pueda acceder, que sea un espacio como para correr la voz también. En esa época también empezaron a estar con el fanzine Alma y Milo, me empezaron a mostrar un par de cositas de registro en video, que recuerdo que lo que más me gustó fue los registros de sus cambios de voz por la hormonización. Y de repente vi que había un montón potencial entre la entrevista que habíamos hecho con Milo, más todo el material que había de registro que habían hecho con Almi. Ahí fue que nos juntamos los tres a charlar y dijimos “che, esto tiene un re potencial para ser un cortometraje, un documental».

– En un momento del documental Milo habla sobre una reconfiguración en él al momento de transicionar y que también hay una reconfiguración en las personas que acompañan el proceso. Retomando esta idea, ¿piensan que hacer el documental contribuyó a estas reconfiguraciones?

Milo: hablando propiamente del corto, sucedió que cuando fuimos a grabar a mis xadres, fue muy fuerte la verdad. Creo que ninguno de les tres se esperaba todo el movimiento energético que se generó ahí. Incluso yo, siendo el hijo de elles, tampoco me lo esperaba porque les vi a les dos en una actitud súper vulnerable y escuchando como elles habían recibido todo este proceso de mi transición. Siempre cuando hablaba de mi transición hablaba desde mí y nunca

les había dado el espacio a elles de que puedan expresarme como se sentían con eso y sentí que ese momento que le dimos a elles para expresarse fue como un espacio terapéutico te diría, en donde tanto mi mamá como mi papá pudieron decir como se sentían al respecto, lo que pensaban. A mí como hijo me re sorprendió, sobre todo de mi papá, que de hecho lo digo en el corto, fue la primera vez que lo vi llorar, que lo vi completamente emocionado y como hundido en esa emoción y con orgullo. Se le notaba ese orgullo. Entonces yo creo que sí, que definitivamente se reconfiguraron cosas.

–

¿Cómo se sintió Milo frente a la cámara teniendo en cuenta que él también es fotógrafo?, ¿esto facilitó el proceso? ¿De qué manera sienten que influyó en la realización del documental?

Milo: Bueno cuando empezamos el proyecto primeramente con Almi, como ella contó, para mí como fotógrafo fue un flash porque yo siempre había estado del otro lado de la cámara. Del lado de la persona que maneja la cámara. Entonces de repente haber estado en frente siendo la persona que estaba siendo captado fue un cambio super fuerte, porque de repente la mirada se corría a otro lugar. Yo dejaba de tener el control sobre esa imagen y tenía que dejarlo en las manos de Almi que obviamente confíe ciegamente y que por algo se generó todo este proyecto. Porque hubo un espacio de seguridad, de comodidad, de confianza, pero más allá de eso fue un desafío para mí como artista decir bueno “esta vez me toca a mí”, ver que se siente que te estén observando, que te estén dirigiendo y la verdad que salió todo bien. Fue una experiencia super hermosa ver la mirada de Almi hacia mí, porque hay otro tipo de subjetividad, es distinto a hacer un autorretrato en donde vos tenés un montón de objetividades con vos misme en donde decís “no, acá no me quiero mostrar asi, esto me acompleja” y, de repente, fue como soltar todas esas cosas y dejarlo a la mirada de ella y, bueno, de Juli cuando se sumó. En ese sentido fue hermoso.

Alma: sí, también estuvo bueno que Milo es fotógrafo, que hubo siempre un intercambio entre les dos con respecto a como trabajar la imagen y eso a mí también me posibilitó el poder contar con una dinámica más de estar los dos en el mismo nivel. Yo igual siempre lo laburo con les modeles, pero sentí que podíamos trabajarlo entre les dos. Todo el tiempo le decía «Vos si te querés hacer un autorretrato de algo, hacelo«, quería que esté su subjetividad y que no sólo la mía. Porque es una temática en donde está atravesado Milo y yo no soy una persona trans, entonces si bien él me pidió que lo acompañe, me interesaba crear una mirada que fuera íntima y que no sea alguien observando algo desde afuera.

“Todos los días se están deconstruyendo un montón, son personas claramente de otra generación, con otros valores...”

– Como espectadores nos hizo pensar y preguntarnos cosas con respecto a nuestra propia identidad y las reglas que imponen la cultura y la sociedad. ¿Cómo fue para ustedes como amigues y compañeres de trabajo atravesar el proceso de la realización del docu?

Alma: Fue todo el tiempo ir conversando, yo traté de que fuera muy cuidado, todo lo que se muestra. Como es algo tan íntimo hay cosas que la persona se está exponiendo un montón, es una temática que está muy invisibilizada y también le afecta a la persona. Entonces tuvimos un montón de charlas sobre eso, porque también lo hicimos cuando él estaba transicionando y le estaban pasando un montón de cosas en el cuerpo y encima registrándose, reviviendo todo el tiempo. Hay que tener mucho cuidado para trabajar estas temáticas. Julián: Sí, también no dar por sentado todo, a mí en la instancia de edición

me pasó mucho de que más allá de que era todo material que Milo de alguna manera ya había aprobado, volver a consultarle. Porque había material de archivo de su infancia y entre otras cosas. Me acuerdo, cuando vi el plano del antes de la operación que hicieron con Almi que es super lindo y le pregunté “Che, que onda con esto, ¿querés qué esté incluído en el corto?”. Creo que eso está bueno, siento que es muy necesario tener en cuenta que más allá de que es una historia super personal, muy personal. Entonces cada historia es muy particular y cuidar a quien se está exponiendo me parece super vital.

Milo: Fue clave esto que dicen les chiques de que seamos amigues, influyó un montón porque hay una energía de confianza, de poder dialogar absolutamente todo. Si hay algo que tuvimos en el proyecto entre les tres fue comunicación. En todo sentido, más allá de lo técnico, esto de elles preguntándome: “¿Estás cómodo con esta postura, estás cómodo con que pongamos este material en donde se nombra tu

nombre anterior?, ¿estás cómodo con que aparezcan tus ex-tetas?”. Parece una pavada vista desde afuera, porque a veces en la vorágine de editar y de “pero esto tiene que ir”, pero no, porque estamos hablando de la historia personal, en este caso mía. De algo complejo, de algo sensible, en donde yo me estoy exponiendo un montón todo el tiempo. Cada vez que hacíamos este registro, yo estaba transicionando en los momentos más intensos, en donde me cambié el documento entre medio, donde me operé, en donde me estaban pasando un montón de cosas y hacer un registro sobre eso era revolver todo. Fue clave el cuidado que se tuvo hacia mí, hacia el material y hacia todo.

– ¿Hay algún momento que hayan compartido que les haya dejado pensando en otras cosas con respecto a sus propios procesos y/o deconstrucciones?

Juli: Lo que más me llevo de aprendizaje es amigarme un poco con la masculinidad, porque viéndome atravesado por el feminismo y como marica, también desde chico sentía que no encajaba con los varones y me decían que no encajaba con las mujeres, a pesar de que era el lugar en el que más me sentía cómodo. Con todo lo que estamos viviendo creo que nos intentamos alejar de la masculinidad por todo lo que implica socialmente ser varón y cómo se supone que tenés que responder al ser masculino, al ser un varón. Y no sentía que me esté pasando de no sentirme cómodo con mi cuerpo o con mi identidad, pero si desde cómo me expreso o cómo vivo. Y hablando en la entrevista con Milo justamente de apropiarse de las cosas piolas de

la masculinidad, siento que me hizo amigarme un poco más conmigo también desde ese lugar.

Alma: Para mí sí fue bastante fuerte porque fue acompañar un proceso muy fuerte y también yo ya venía en un proceso personal de mi identidad, no a este nivel, pero siempre me estuve preguntando “¿soy mujer?, ¿qué mujer soy?”, que tuvo que ver con el feminismo y eso siempre estuvo atravesado en mi trabajo fotográfico. Siento que esto, al ser algo tan rotundo, como es una transición de una persona, me hizo ver un montón de cosas y preguntarme un montón de cosas. Y bueno, como que yo llegué a la conclusión de que soy una persona no binaria. Es una temática que a mí me atraviesa un montón, me género un montón de preguntas y trabajarlo fue re lindo también para después en mis otros proyectos desarrollarlo desde esa perspectiva.

Por: Carla Peverelli

Por: Carla Peverelli

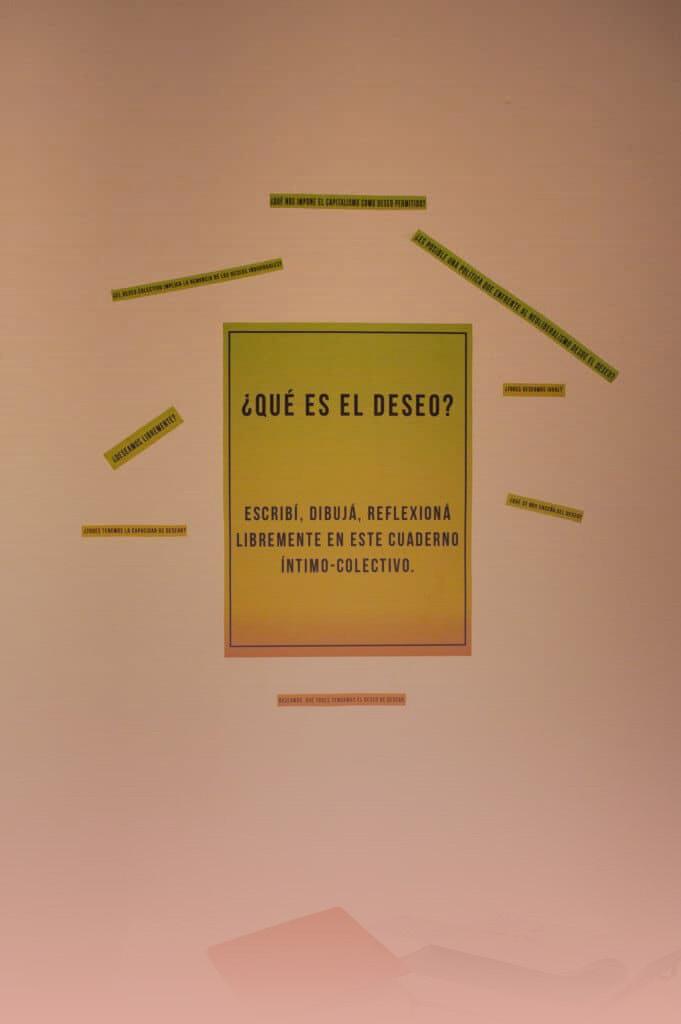

“Entendemos al deseo como una construcción sujeta y sensible al cambio y transformación”

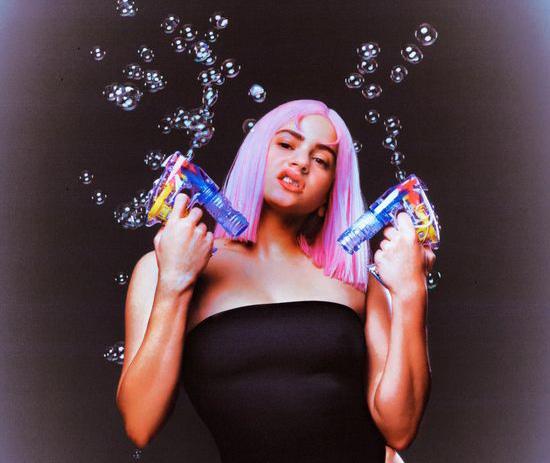

En el marco del 8M y bajo la consigna Nosotras movemos el mundo, el 4 de marzo inauguró la exhibición Políticas del deseo: para todes tode, curada por Kekena Corvalán y conformada por un equipo de más de 250 artistas mujeres y disidencias en los pisos 4°, 5° y 6° del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK). Dentro de esta gran muestra se inauguró El deseo dignifica, en la sala 606, curada por el colectivo conformado por Julia Wahren, Melisa Abril Gonzalez, Malena Rosemberg, Alma Gonzalez y Carla Peverelli, donde se expusieron obras de varias artistas, entre ellas la fotografía

La Marea de Venus y el cortometraje Vejez Lésbica, ambos creados por integrantes de la Colectiva Colibrí.

“Desde El deseo dignifica entendemos al deseo no como algo determinado, natural, privado y vergonzante, abstracto

o utópico, sino como una construcción sujeta y sensible al cambio y transformación”, exponen las integrantes del colectivo, que a su vez agradecen profundamente el espacio dado a ellas y a las compañeras en todo el centro cultural. “Es un alegría ser parte de algo tan grande; compuesto, dirigido y acompañado íntegramente por mujeres”, destacan.

“Creemos que el motor del feminismo es el deseo de cambiarlo todo. Deseo que toma las calles colectivamente, pero que parte y se funde en cada

cuerpo y subjetividad. El deseo feminista lucha contra el deseo colonizado y homogeneizante del neoliberalismo que solo nos permite un desear consumista que profundiza la brecha social”, explica el colectivo de la muestra.

La exhibición Políticas del deseo: para todes tode es gratuita y permanecerá abierta al público durante todo el mes de marzo y hasta el 19 de abril, de miércoles a domingos, de 13 a 20 horas. La misma también comprende una feria de artesanas, charlas, talleres e intervenciones en diversos pisos y espacios del CCK.

Hasta hace cinco años era un milagro si a vos, chica heterosexual, un varón te practicaba sexo oral. “¡Aprovéchalo!”, he escuchado de una amiga alguna vez, y hasta el día de hoy aún me resuena. ¿Qué sucede que el placer femenino está ubicándose en el terreno de la sexualidad recién ahora? En un mundo donde el aprendizaje sexual queda presente en búsquedas de Google, el boca en boca, en pagar servicios, en tomar experiencias ajenas, o en vivir las propias de manera tosca, el porno viene a ser ese personaje salvador. Pero ¿qué tanto?

La industria de la pornografía es la principal máquina de generar fantasías, algunas de raíz un tanto -bastante- delictivas, y propone: arcadas, sometimientos, escotes sugestivos, pechos despampanantes, culos que no tienen correlación con las cinturas, personajes depilados, el no uso de preservativos (porque “deserotiza”), y juegos de roles donde la mujer no es una protagonista con mucha decisión (y, sí, que la actriz esté gimiendo forma parte del propio aparato, hacerte creer que ella “la está pasando bien”). Cuando se habla de porno machista significa la construcción de lugares desiguales, donde cada uno viene a jugar un papel específico legitimando esa desigualdad, y que después los usuarios replican de manera casi fiel: deseo de penetración a la primera erección, negarse a usar protección -y militarla bajo lemas como “yo lo controlo” y derivados-, ignorar consejos o indicaciones de tu pareja sexual; y sin ir más lejos, que se dé por finalizada la relación cuando acaba el varón. Entonces, el porno como educador, es ¿liberador u opresor? Bueno, depende desde donde se lo mire. Los morbos y «deseos prohibidos» que cada cual desee llevar adelante en su vida sexual están presentes en cada ser humano; es innegable, por ejemplo, la existencia del sadomasoquismo. El tema con incluir a estos morbos en los contenidos fílmicos es que se va de lo particular a lo general, el deseo de unos pocos se vuelve el deseo de todos, y eso hace que se instale -a veces hasta de forma impuesta- una práctica que quizá no a todes

los que participan «desde la otra vereda» quieran llevar adelante. Se replica lo que sucede en la película, en la vida real, quedando el consenso en otro plano. No hay que olvidar que, en una relación sexual donde siempre haya acuerdo, en general son dos los personajes presentes, por ende, dos cuerpos que están entregados al goce y el conocimiento tanto propio como ajeno. Si se contempla el goce de uno solo como satisfecho, entonces la ecuación no cierra.

La iniciación sexual de la mujer siempre fue vista como la primera experiencia en la cual ésta se ve penetrada por un varón por vía vaginal (y donde el sexo anal queda ubicado únicamente en el plano fantastico). Esto nos hace concluir que el indicador por excelencia es un pene. Pero hay preguntas que empiezan a hacerle ruido a la base de esta creencia. ¿Es obligatorio que suceda algo del órden del coito si visitas la casa de tu compañero sexual?; ¿Seguís siendo virgen si ya tenés experiencias sexuales que no impliquen la penetración vaginal?; ¿Si no hay penetración, pero hacemos otras cosas, cuenta como coger?; ¿Está mal si une es asexual?

La conciencia femenina actual sobre el propio goce es algo que viene a cuestionar las maneras de

entrelazarse sexualmente: la masturbación como auto placer, el clítoris como alternativa al orgasmo vaginal, acabar y dejar de fingir orgasmos son sólo algunos de los tópicos que se ubican en el ranking como posibles respuestas. Y donde también viene a liberar a todes les participantes de estos juegos de roles donde se genera una expectativa social: donde se ve al hombre como un personaje que, pareciera, tiene que estar activo y dispuesto siempre, sin importar situación, energía o estado de conciencia, y donde la mujer, bajo las mismas condiciones, sea aquel receptáculo de placer que el otro quiere descargar con ella.

Hot Girls Wanted es un documental dirigido por Ronna Gradus y Jill Bauer que muestra la cara b de la industria pornográfica. Al principio del film, se arranca contando que los sitios porno tienen más visitas al mes que Netflix, Amazon y Twitter juntos. Solo en EEUU todos los años cientas de chicas entre 18 y 20 años ingresan a la industria. La única reglamentación que hay es que esté comprobado que las actrices son mayores de edad y que, cada dos semanas, se hagan un chequeo para control de ETS.

Los embarazos no son contemplados ni por casualidad. Entonces: ¿cuál es el disparador que las lleva a querer formar parte?

“Ahora me siento un predador de mierda” dice, entre risas del equipo de filmación, Ton, actor quien va a interpretar a un tío político del personaje de Ava Taylor, una chica virgen y nerd a la que conoce desde su infancia, y de la cual se aprovechará para tener relaciones. Las indicaciones desde detrás de cámaras son claras: “Sin que te diga que sí, empiezas a tratar de seguir”, arengando a que le vaya quitando la ropa al personaje de su compañera.

La actriz, en medio de estas indicaciones, está tumbada en una cama con una expresión facial que habla por sí sola. “No te ha dicho que sí del todo, pero intenta convencerla para el gran sí”, terminan de indicarle al actor.

A ambos les hace ruido el tipo de historia que van a desarrollar.

Las perversiones presentes en la historia que se cuenta también las viven los seres humanos que allí están para encarnarla.

Ava Kelly debutó con un Face Abuse, o la también llamada mamada obligada: mujeres atragantándose, a raíz de practicar sexo oral, lagrimeando, y hasta en algunos casos vomitando. Los sitios, que tienen el germen del morbo como su condición básica, guardan lógicas que después se ven reproducidas en el discurso social: referencias a la etnia o al nivel de “puta” de una mujer reafirman y justifican maltratos que después son expuestos en el relato para que el espectador

(adivinen) se excite. En la filmación se ve cómo la figura masculina la denigra a Ava constantemente insultándola, pegándole, y hasta obligándola a comerse su propio vómito luego de expulsarlo. Mientras que el actor acaba, el límite parece que no. Muchas actrices se aventuran en el camino de la pornografía porque buscan experiencias nuevas (sin saber qué es lo que esconde actualmente), porque no les quedan muchas opciones dadas sus posibilidades socioeconómicas, o porque simplemente desean hacerlo. Entonces, venciendo al sentido común y a sus justificaciones simplistas como “¿Y por qué no se busca otra cosa?”, podemos meternos de lleno en el tema preguntándonos por qué mejor no se articulan relatos con contenidos (y condiciones de producción) más sanos y responsables, sin que quede como un martirio lo que (por derecha) es un trabajo.

“La gente que lo crea está más interesada en coger mujeres para castigarlas que en mostrar un buen encuentro sexual”, expresó Erika Lust, cineasta sueca, sobre el porno comercial. Ella busca darle un toque “femenino” a sus producciones manteniendo contacto con la gente que la sigue: expresa con orgullo que mediante sus cortometrajes traduce las fantasías que sus seguidores le hacen llegar. Sus films no contemplan el deseo masculino como el centro del relato, sino que hay un juego en el que todes les participantes tienen voz y voto, con vínculos planteados desde la equidad, y llegando a un nivel de intimidad que recorre la capa personal de sus espectadores. Sus proyectos redoblan la apuesta cuando se tratan desde lo visual: lo estrictamente cinematográfico está presente y es puesto ante la cámara desde lo estético; sus realizaciones artísticas no dejan de ser películas, y es por eso que sus films no solo interpelan generando el efecto de excitación sexual buscada, sino que cuentan con escenografía y tratos entre los personajes como herramientas de gestión que le agregan un plus al disfrute del ojo que presencia la pantalla.

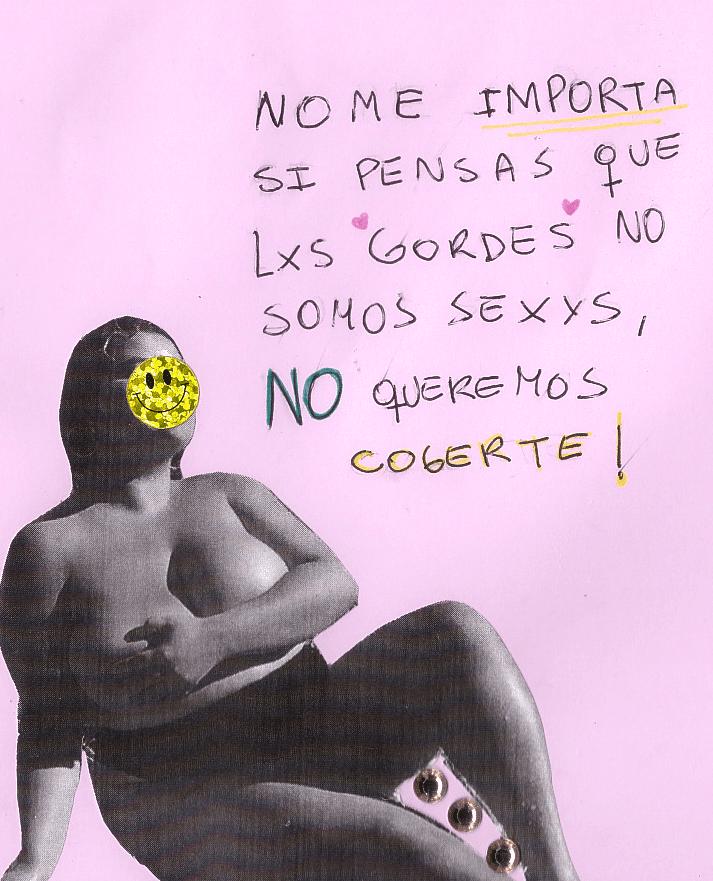

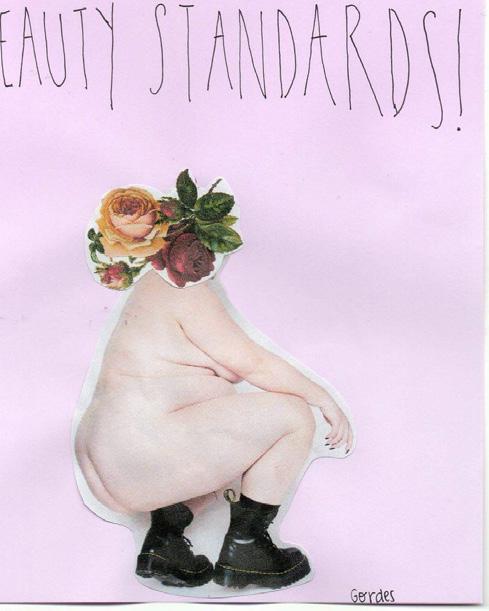

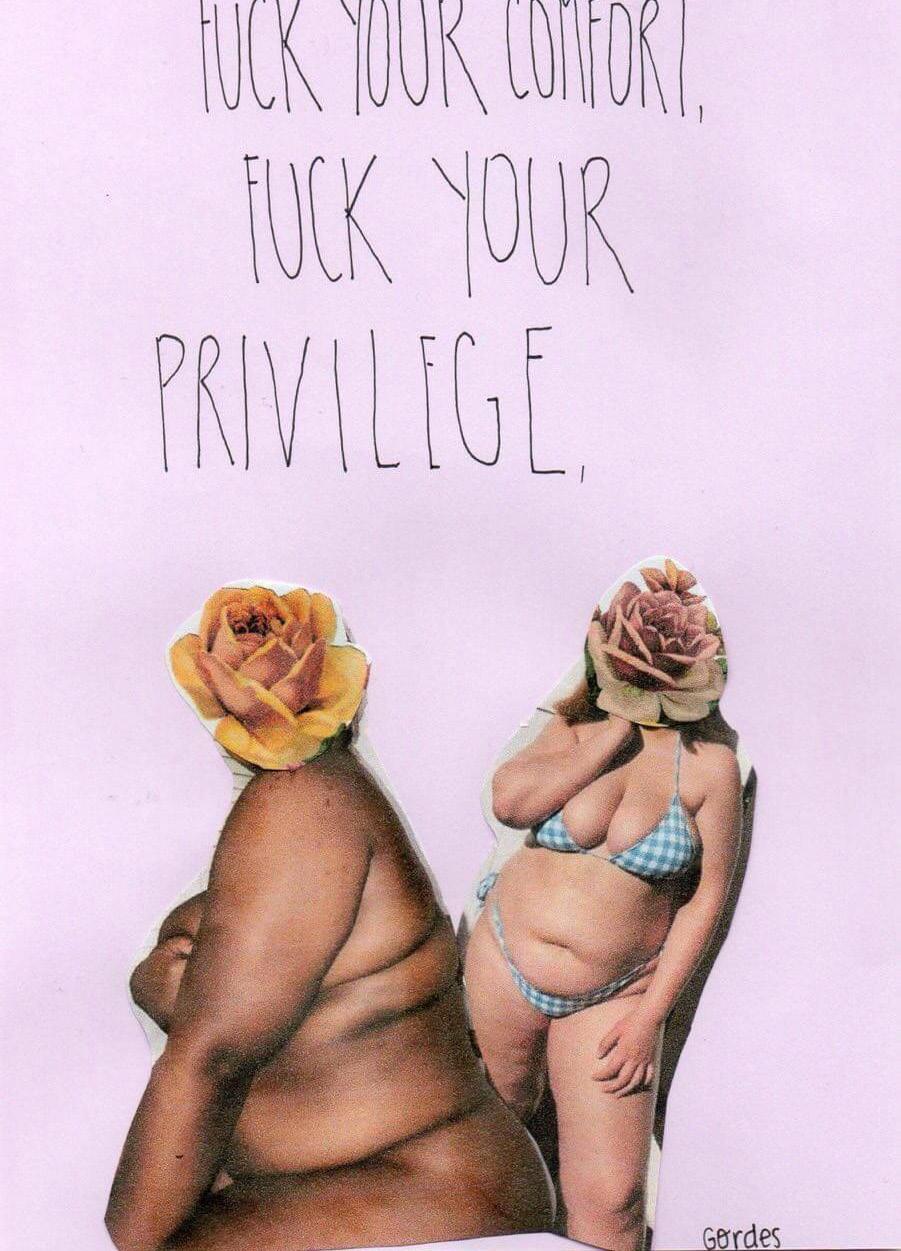

fotografías de Valentin Spano y Ana Navarro, del espacio gorde transfeminista. Su material, y el de otres compañeres, puede ser encontrado en su cuenta de instagram @_gordes.