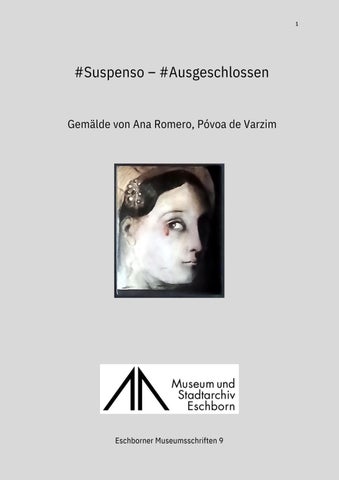

#Suspenso – #Ausgeschlossen

Gemälde von Ana Romero, Póvoa de Varzim

Impressum:

Herausgegeben vom MAGISTRAT DER STADT ESCHBORN Museum der Stadt Eschborn

Redaktion: Peter Lingens

Druck: Gerhold, Eschborn

Begleitheft zur Ausstellung:

#Suspenso – #Ausgeschlossen. Gemälde von Ana Romero, Póvoa de Varzim. 5.9.2024 – 3.11.2024

Eschborner Museumsschriften 9

Abb. S. 3, 5, 6: Stadt Eschborn; S. 7, 10, 13–20: Ana Romero; S. 12: „La grande odalisque“, Musée du Louvre, genommen von wiki commons, WGA11841 jpg © Eschborn 2024

ISSN 2943-548X

Vorwort von Bürgermeister Adnan Shaikh Das Museum der Stadt Eschborn

stellt seit Langem Künstlerinnen und Künstler aus den Partnerstädten aus. Die Kunstschaffenden werden gewöhnlich von den Kulturverwaltungen der Städte ausgesucht und unserem Museum vorgeschlagen. 2024 hat unsere portugiesische Partnerstadt Póvoa de Varzim die Künstlerin Ana Romero empfohlen.

Ana Romero ist eine Malerin, die sich in ihrem Werk mit dem Themenkomplex des Weiblichen und dabei vor allem mit den Schattenseiten des Lebens, die manche Frauen erleiden müssen, auseinandersetzt. Die Bilder sind nicht einfach zu konsumieren, man muss sich mit ihnen und ihrem gesellschaftlichen Hintergrund auseinandersetzen. Aber dafür ist Kunst da und dafür geben Museen die Plattform.

Ana Romero kann auf eine beeindruckende künstlerische Karriere mit bisher sechs Einzelausstellungen und über vierzig Gruppenausstellungen verweisen. Wir sind stolz, dass wir Werke dieser Künstlerin in unserem Museum

Ich wünsche der Ausstellung viele Besucherinnen und Besucher und freue mich besonders über die freundschaftlichen Verbindungen zu Póvoa de Varzim, die sich auch in diesem künstlerischen Austausch manifestieren.

Adnan Shaikh

Bürgermeister der Stadt Eschborn vorstellen können. Es ist zudem die erste Ausstellung, die in unserem jüngst umgebauten Untergeschoss präsentiert wird. Seit das Museum vor 35 Jahren am 24. September 1989 eröffnet wurde, hatte sich im Untergeschoss die Ausstellungseinheit „Die Schlacht bei Eschborn 1389“ befunden. Nun haben wir das Geschoss renoviert und zu einem modernen, hellen Ausstellungsraum gemacht, in dem Ana Romero ausstellen und ihre Heimatstadt –unsere Partnerstadt Póvoa de Varzim –vertreten wird.

Zur Biographie von Ana Romero Ana Romero wurde 1971 in Portugal geboren.

Sie verbrachte die ersten Lebensjahre in Mosambik, die Familie kehrte nach Portugal zurück und Ana Romero studierte nach der Schule Kunst, um Kunstlehrerin zu werden. In diesem Beruf arbeitet sie seit 1996.

Sie hat mehrere Abschlüsse in Studiengängen zur Kunst, so 1994 den Abschluss in Industrial Design 1994 von der Escola Superior de Artes e Design in Matosinhos, den Abschluss in „Schönen Künsten – Malerei“ an der Escola Superior Artística do Porto (2003/2004) und einen in Erziehungswissenschaften an der Universität von Porto (2005/2006). Zurzeit lehrt sie an der Eça de Queirós Secondary School, in Póvoa de Varzim und war bis zum vergangenen Jahr Kuratorin an der Art Gallery Filantrópica, ebenfalls in Póvoa de Varzim.

Noch beeindruckender ist die Liste ihrer bisher sechs Einzelausstellungen und ihre Beteiligung an über vierzig Gruppenausstellungen, überall in Portugal, aber auch im Ausland, so in Neu Delhi, Indien; Mogi das Cruzes, Brasilien; London, UK; Santiago de Compostela; Ourense und La Coruna, Spanien; Montreux; Schweiz.

#Suspenso

„O nome de uma mulher levanta dúvidas até que o seu trabalho fale por si“ – escreveu Artemísia Gentileschi, em meados do século XVII.

A minha temática artística centra-se maioritariamente na representação do feminino. E faço-o de forma intensa, expressiva e, por vezes, perturbadora. Gosto de representar a dor, o sofrimento, a melancolia e as sevícias que algumas mulheres suportam. Gosto de representar o lado desconcertante da vida, fugindo dos temas delicados, das cenas românticas, bucólicas, das flores e das paisagens...

Há um carácter provocativo provocatório nas minhas obras, naquilo que faço? Desde sempre estudei e contemplei imensas „visões“ artísticas masculinas sobre o feminino, em museus, em livros e na publicidade. Talvez por essa razão a presença masculina nas minhas obras seja praticamente inexistente. Tendo crescido numa família com forte carácter matriarcal, faz todo o sentido, para mim, representar aquilo que melhor conheço e as mulheres foram sempre o meu grande alicerce.

No fundo, inspiram-me sempre as mulheres. Sejam elas grandes artistas que, durante décadas, tiveram o seu reconhecimento em suspenso ou as mulheres que preencheram e preenchem o meu dia a dia ou ainda aquelas que (sobre)vivem com os seus direitos e liberdades condicionados.

Ana Romero 2024

#Ausgeschlossen

„Der Name einer Frau ruft Zweifel hervor, bis ihre Arbeit für sich spricht“ schrieb die Künstlerin Artemísia Gentileschi in der Mitte des 17. Jahrhunderts.

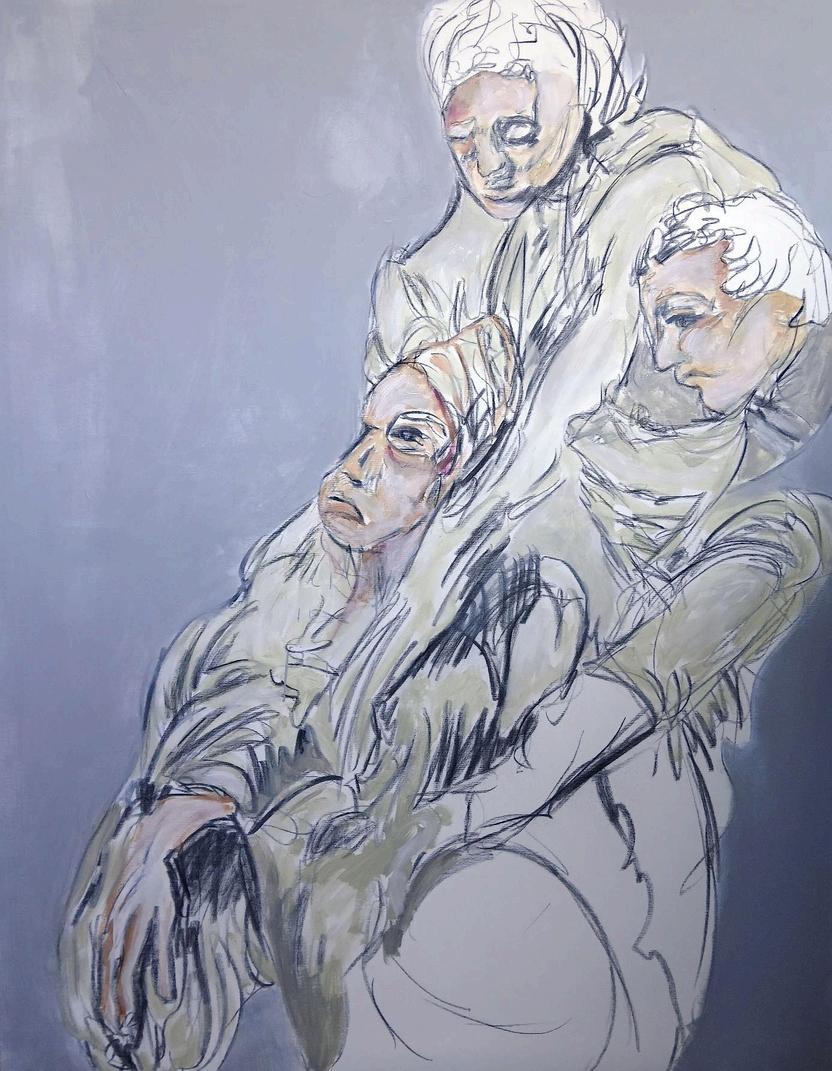

Mein künstlerischer Schwerpunkt konzentriert sich auf das Weibliche. Und das mache ich in einer heftigen, expressiven und manchmal verstörenden Art und Weise. Ich möchte den Schmerz, das Leiden, die Melancholie und die Drangsal darstellen, die manche Frauen durchleiden. Ich möchte die beunruhigende Seite des Lebens darstellen und vermeide die zarten, romantischen und bukolischen Szenen, die Blumen und Landschaften… Ist in meinen Arbeiten eine provozierende und herausfordernde Art und in dem, was ich mache? Ich habe lange die vielen männlichen „Sichtweisen“ auf das Weibliche studiert und darüber nachgedacht – in Museen, in Büchern und in der Werbung. Vielleicht kommt deshalb die männliche Präsenz in meinen Arbeiten praktisch nicht vor.

Da ich in einer Familie mit stark matriarchalem Charakter aufgewachsen bin, ergibt es für mich Sinn, das darzustellen, was ich am besten kenne –und Frauen waren immer mein stärkstes Fundament. Tief in mir haben mich Frauen immer inspiriert: Große Künstlerinnen, deren Anerkennung für Jahrzehnte aufgehalten wurde, oder Frauen, die mein tägliches Leben erfüllten oder immer noch erfüllen, oder sogar die, die überleben, während ihre Rechte und Freiheiten nur bedingt gelten.

Ana Romero 2024

(Übersetzung aus dem Englischen: Peter Lingens)

Tränen aus Blut

Zu Ana Romeros Ausstellung #Suspenso – #Ausgeschlossen

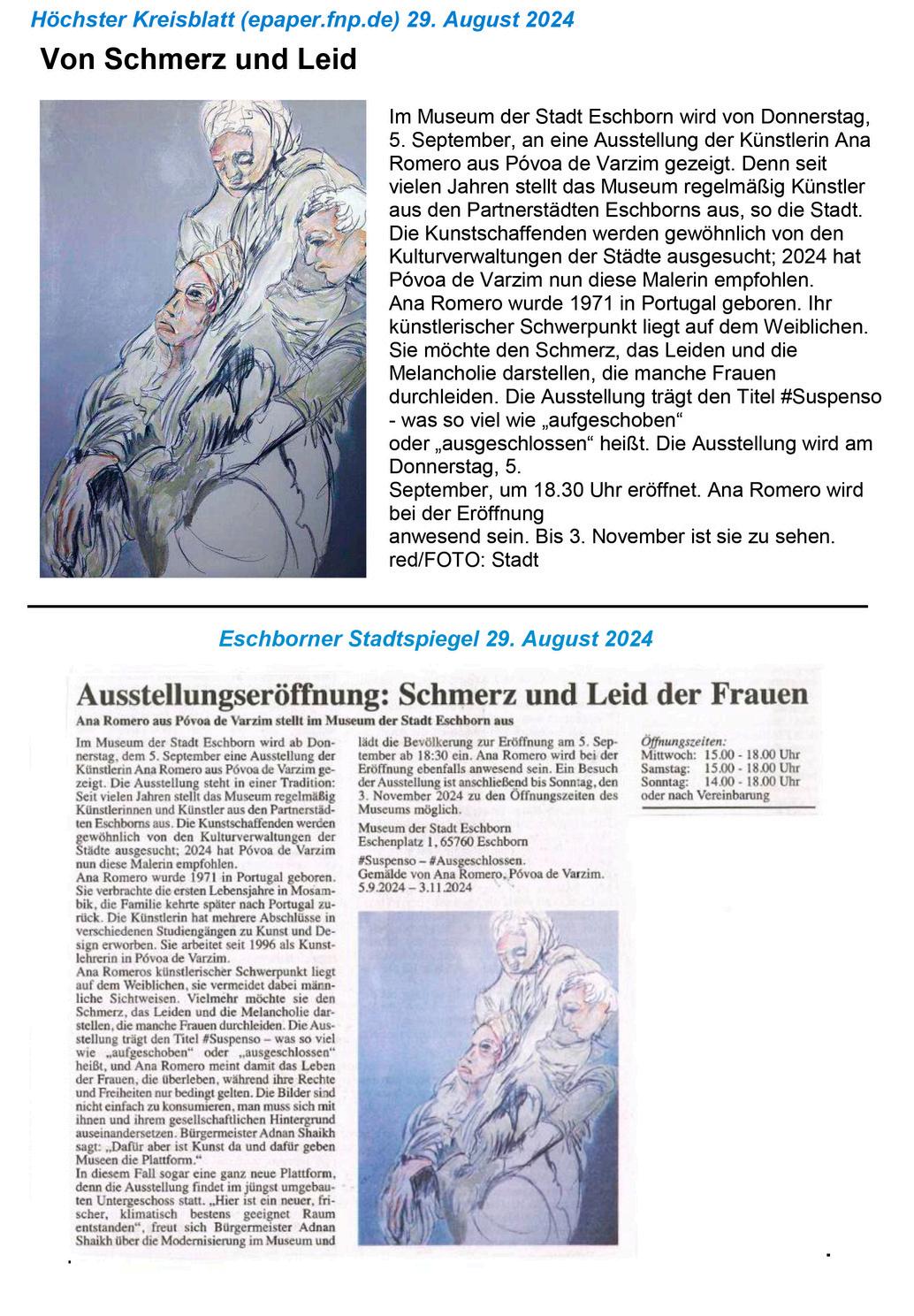

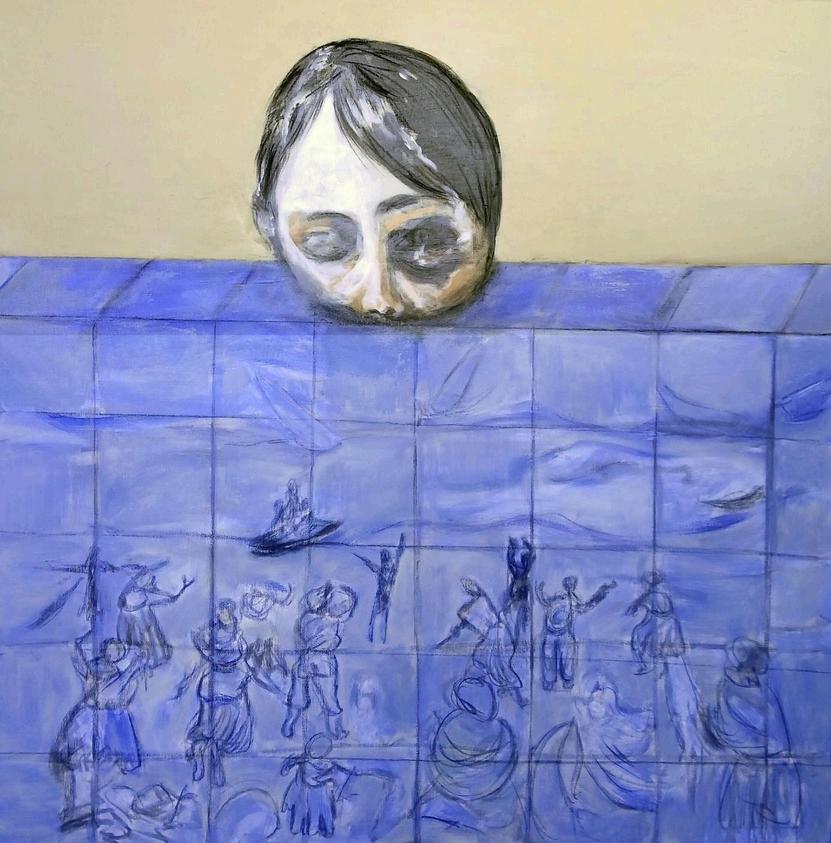

Ana Romero malt Frauen. Sie malt sie jedoch nicht makellos schön. Die Künstlerin verweigert in ihren Darstellungen bewusst die männliche, möglicherweise begehrende Sichtweise auf Frauen. Die von ihr gemalten Frauen tragen oft die Zeichen von Unterdrückung oder die Wunden körperlicher Misshandlung. Manche Bilder zeigen geteilte Gesichter, eine Hälfte erscheint zunächst unversehrt und ansprechend, dann erfasst der Blick die andere, verletzte Hälfte: In der Gesamtschau wirkt die Darstellung extrem verstörend.

Wie die Künstlerin in ihrer Erläuterung der Ausstellung selbst schreibt, möchte sie „den Schmerz, das Leiden, die Melancholie und die Drangsal darstellen, die manche Frauen durchleiden.“ Es ist wichtig, dass Kunst diese Aspekte und diese Erfahrungen gequälter Frauen thematisiert und zeigt. Misshandlung und Missachtung von Frauen oder von Minderheiten sind gesellschaftliche Realität und die Beseitigung dieser Missstände ist eine Aufgabe für die Politik und uns alle. Daran gemahnen uns diese Bilder. Denn Kunst muss Themen aus Gesellschaft, Politik und Zeitgeschehen aufgreifen, selbst wenn diese Themen nicht angenehm und schön sind. Und wenn die Themen nicht angenehm sind, können es die (künstlerischen) Mittel ihrer Darstellung und Bearbeitung auch nicht sein. Kunst muss verdeutlichen, nicht verschleiern.

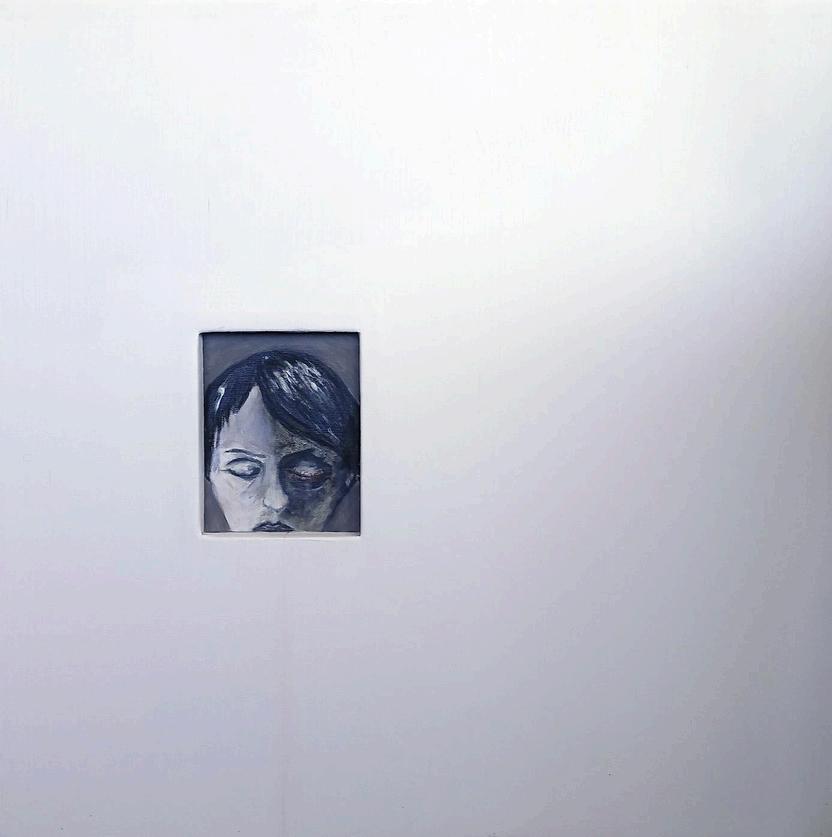

Wie setzt Ana Romero das um? – Im Gemälde #1 sieht eine Frau den Betrachter an. Sie ist umgeben von Schwärze, was auch als Angst, Verzweiflung und Bedrohung gelesen werden kann. Dieser Eindruck wird unterstrichen von der Träne aus Blut, die von ihrem Auge rinnt. Diese Darstellung ist an sich eindrücklich genug.

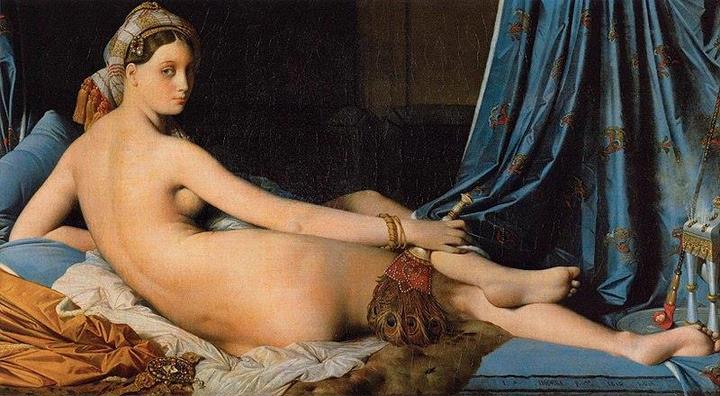

Wenn man aber weiß, dass das Gesicht der Frau ein Zitat aus einem berühmten französischen Gemälde des 19. Jahrhunderts ist, nämlich dem Werk „La Grande Odalisque“ von Jean-Auguste-Dominique Ingres, dann eröffnet sich eine zweite Bedeutungsebene.

„La

Ingres‘ Gemälde aus dem Jahr 1814 zeigt eine Odaliske, also eine hellhäutige Sklavin im Harem des Sultans, oder in der Lesart des französischen Publikums eine Kurtisane, also eine Frau, die der männlichen Lustbefriedigung dient. Bei Ingres ist sie als makelloses Wesen dargestellt und verführerisch auf einem Bett präsentiert: Die männliche Sichtweise, die Ana Romero kritisiert und ablehnt.

In ihrem Gemälde #1 lässt Ana Romero folglich den nackten Körper der Frau weg und zwingt den Betrachter/die Betrachterin, sich auf das Gesicht des dargestellten Menschen zu konzentrieren. Dieser Mensch ist nun keine dargebotene Frau mehr, sondern ein Mensch, der blutige Tränen weint. Das kleine Gesicht – innerhalb der großen Schwärze – transportiert, konzentriert in der Träne aus Blut, die ganze Geschichte, das ganze Leid, das manche Frauen zu tragen haben Mit ihrer Verarbeitung des Ingres-Motives kritisiert Ana Romero die Verfügbarkeit von Frauen, ihre Ausbeutung als Lustobjekt und den Zwang vieler Frauen in die Prostitution. Die Träne aus Blut bringt es buchstäblich auf den Punkt. Diese Art der Verdeutlichung vermag nur die Kunst.

Peter Lingens

Die Reihe „Eschborner Museumsschriften“

ISSN 2943-548X

Bisher erschienen:

Hermann Ament: Die Alamannenfunde von Eschborn. Eschborn 1991. (Eschborner Museumsschriften 1)

Gisela Weber: Gisela Weber – Skulpturen. Eschborn 1992. (Eschborner Museumsschriften 2)

Helmut Herkenroth (Red.): Eschborner musizieren für Eschborn. Zum 50. Museumskonzert. Eschborn 2002 (im gleichen Format, aber außerhalb der Reihe der Eschborner Museumsschriften)

Gerhard Raiss (Red.): Die französische Besatzungszeit in Eschborn 1918–1930 Gespräche im Museum, Erlebtes und Erzähltes, 12 März 1994 Eschborn 2003 (Eschborner Museumsschriften 3)

Gerd S. Bethke: Die Flurnamen der Stadt Eschborn / 1 Niederhöchstadt. Eschborn 2009. (Eschborner Museumsschriften 4)

Gerd S. Bethke: Die Flurnamen der Stadt Eschborn / 2 Eschborn. Eschborn 2009. (Eschborner Museumsschriften 5)

Einen Band „Eschborner Museumsschriften 6“ gibt es nicht.

Helmut Herkenroth, Gerhard Raiss, Gerhard Schroth (Red.): Eschborner musizieren für Eschborn. Zum 100. Museumskonzert. Eschborn 2015. (Eschborner Museumsschriften 7)

Gerhard Raiss: Niederhöchstadt im Jahre 1915. Eschborn 2016. (Eschborner Museumsschriften 8)