Scheitern

23

Frühling

/ #122

CADIN II GTX MID | MOUNTAINEERING www.lowa.at PERFEKTION KENNT KEINE KOMPROMISSE, BIS INS KLEINSTE DETAIL OPTIMIERT.

Besuchen Sie uns auch auf www.bergundsteigen.com

Liebe Leserin, lieber Leser!

Offensichtlich bin ich gescheitert. Schon öfter beim Bergsteigen. Dieses Mal beim Verfassen des Editorials. Diese Angst vor dem leeren Blatt: unüberwindbar. Schreibblockade. Aber was soll’s! Scheitern gehört zum Bergsteigen wie zum echten Leben. Wer scheitert, lernt schneller. Wer scheitert, gewinnt. Das behaupten zumindest neunmalkluge Managementhandbücher. Gleiches gilt vielleicht auch fürs Bergsteigen – zumindest solange das Scheitern nicht irreversibel wird und tödlich endet. In diesem Sinne bitte ich um Verzeihung für das halbleere Blatt und wünsche Ihnen: mehr Mut zu scheitern! ;-)

Ihr Gebi Bendler, Chefredakteur bergundsteigen

P.S.: Jetzt ist mir doch noch was eingefallen. Apropos scheitern. „Die Proteste sind gescheitert“, verkündete unlängst der iranische Präsident Ebrahim Raisi. Auf dem Cover dieser Ausgabe ist Elnaz Rekabi abgebildet. Jene iranische Wettkampfkletterin, die bei der Asienmeisterschaft ohne das von den iranischen Behörden vorgeschriebene Kopftuch an den Start ging. Anschließend hieß es, Rekabi sei festgenommen worden. Dann Dementi. Ihre Geschichte ging um die Welt. Wenige Tage später war der mediale Tsunami um die „freiheitskämpferische Kletterheldin“ bereits wieder vorbei. Denn den Gesetzen der Ökonomie der Aufmerksamkeit folgend wurde es höchste Zeit, eine neue, aufregendere Sau durchs Dorf der internationalen Berichterstattung zu treiben. Die Revolution im Iran ging indes weiter. bergundsteigen-Redakteur Tom Dauer hat sich von den medialen Gesetzen der Ökonomie der Aufmerksamkeit nicht irritieren lassen und für unseren Schwerpunktteil „Scheitern“ noch einmal genauer hingeschaut. Dazu hat er mit einer lauten Stimme des iranischen Widerstandes gesprochen: der Kletterin Nasim Eshqi. „Wir sollten ihr zuhören. Tun wir das nicht, scheitern alle“, meint Tom Dauer. „Wir, die Unterdrückten und die Freiheit.“

bs editorial

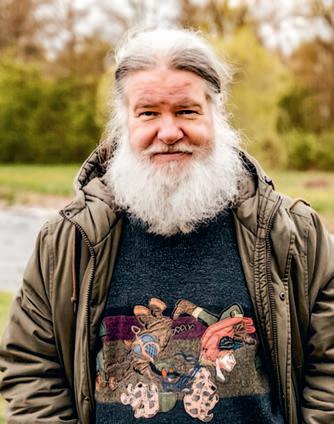

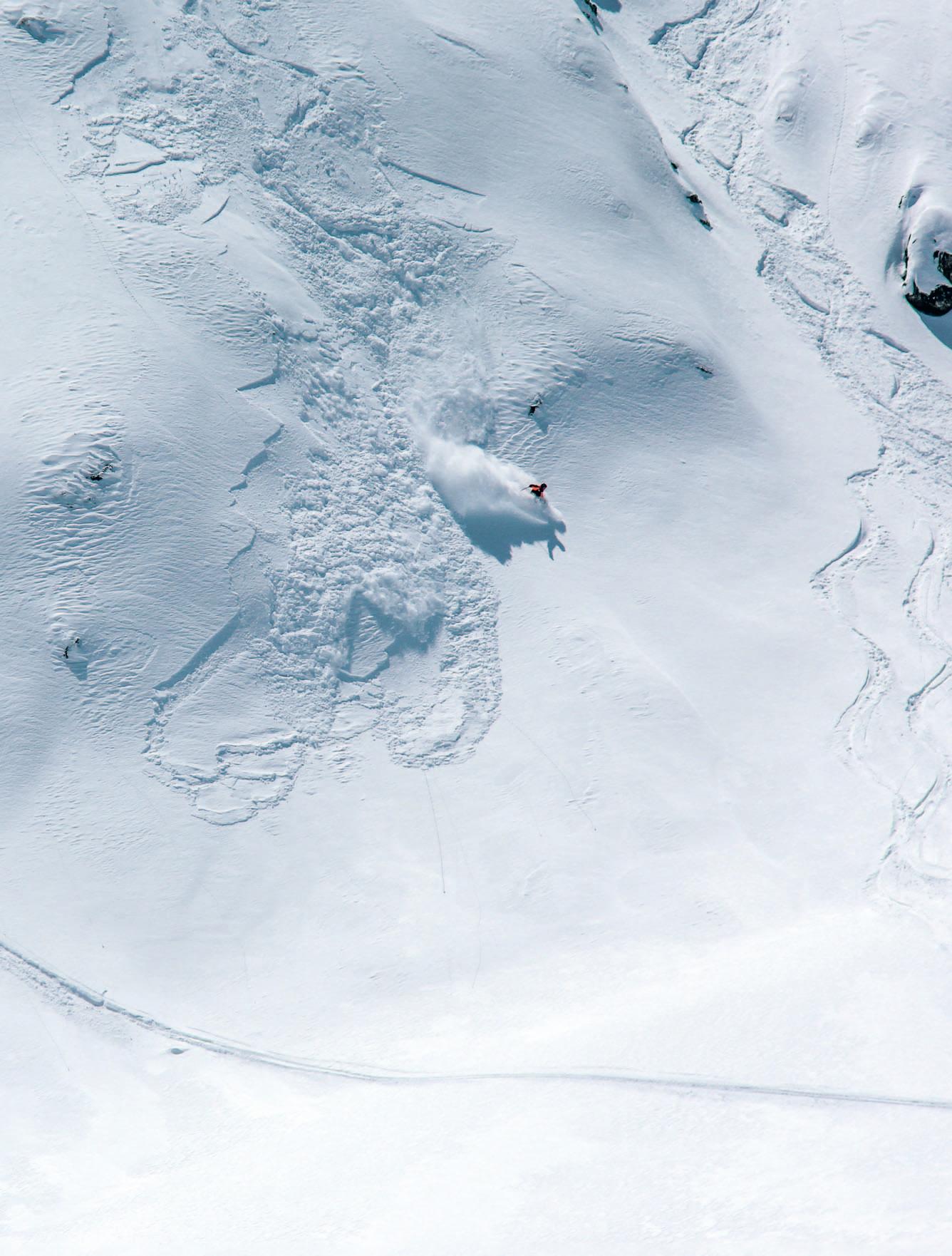

Roland Striemitzer und Gebi Bendler nach einem gescheiterten, aber lehrreichen Versuch, den Fitz Roy über die Route „Californiana” zu besteigen.

„Hoi Gebi!“

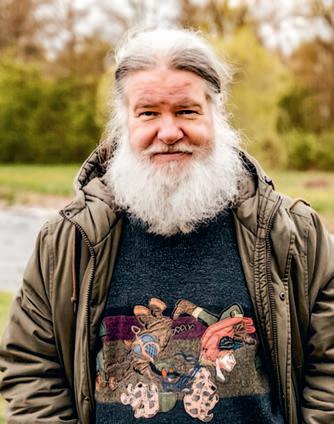

So beginnt meist das Mail unseres südlichsten Mitarbeiters. „Hier der Kommentar.“ So endet es lapidar. Kurz und bündig sind aber nur unsere ritualisierten Redaktionsabläufe, viel länger und intensiver hingegen kann man sich mit Stefan bei einem guten Glas Südtiroler Wein unterhalten. Dann zum Beispiel über die Gemeinsamkeiten und feinen Unterschiede zwischen Süd- und Nordtirol. Seit 2005 ist Stefan Steinegger aus Tramin Mitarbeiter des Alpenvereins Südtirol (AVS) und inzwischen für den Bereich Bergsport & Ausbildung zuständig. Für diese Themen ist er auch für bergundsteigen im Redaktionsbeirat verantwortlich.

Eigentlich hatte Stefan von Kindheit an Eishockey gespielt, aber mit 19 wurde es einfach unerträglich – wie er erzählt –, Wochenende für Wochenende nicht auf Skitour gehen zu können, sondern den Abend und damit das nächste Hockeyspiel abzuwarten. Die Bergleidenschaft hatte ihm sein Vater mitgegeben; der Schritt hin zum Jugendführer im Alpenverein war dabei die logische Entwicklung. Im Alter von 24 übernahm er ehrenamtlich für die AVS-Ortsstelle Tramin die Leitung der lokalen Kletterhalle und mit zwei guten Freunden konnte er sogar ein Wettkampfteam aufbauen, in dem aktuell über 30 Kinder und Jugendliche trainieren.

Stefan, Klettern oder Skitour?

Ski- oder noch besser Telemarktour, abseits der Modegipfel, mit guten Freunden.

Vinschgerl oder Semmel?

Das frische, hausgemachte Brot meiner Frau.

Achterknoten oder Bulin?

Achter, damit auch meine Kinder bei ihrem alten Vater den Partnercheck machen können. Falls sie mich noch mitnehmen …

Wein oder Bier?

Als Traminer klar Wein – nicht in einem noblen Restaurant, sondern in einem unserer urigen Weinkeller.

Bohrhaken sind …

Da bin ich mal lieber still! Aber nur so viel: Als AVS-Mitarbeiter für Bergsport gebe ich im Auftrag meines Referates jährlich rund 500 Normalhaken für Erstbegehungen aus.

Tourenskier: Unter 80 mm Mittelbreite oder über 90?

Ich fahre seit über 20 Jahren 105 mm, damals wurde man dafür noch ausgelacht …

Aperol Spritz oder Lagrein?

Mann, ich stamme aus einem Südtiroler Weindorf!!!

Welches LVS-Gerät?

Egal, Hauptsache volle Batterien.

Die schönsten Klettertouren in den Dolomiten?

Das sind für mich persönlich jene, bei denen ich die schönsten Abenteuer und Erinnerungen mit meinen Freunden hatte. Zum Beispiel der „Weg ohne Haken“ von Heini Holzer am Burgstall am Schlern mit meinem Freund Peter, und das am Tag des Schlernkirchtages. Eine wirklich fantastische Alpintour! Haken haben wir tatsächlich keine gefunden, dafür dann den Kirchtag am Schlern!

Der wichtigste Rat, den ich je bekommen habe, ist … Lege dir ein Schwarzgeldkonto zu, bevor du heiratest.

Wenn ich Präsident des AVS wäre, würde ich … … einen Geldgeber benötigen, denn Zeit zum Arbeiten hat man dann keine mehr. Angst befällt mich, wenn … …. ich bedenke, dass meine Kinder möglicherweise bald zu den jungen Wilden gehören.

In 10 Jahren möchte ich … … noch immer den Telemark-Knick schaffen. Erst wenn nichts mehr geht, steige ich auf normale, leichte Tourenskier um.

Wenn ich nochmal 20 wäre, dann … … würde ich mit der Weitsicht von heute noch mehr bergsteigen und weniger feiern gehen.

Stefan auf AVS-Skitourenreise in der Türkei. Natürlich niemals ohne seine geliebten Telemarkski. Foto: Johannes Pardeller

b intern s

■

[Gebi Bendler]

Erstbegehung Arco Hotel Olivio

Thomas Alva Edison unternahm fast 9000 Versuche, bis er die Glühlampe zur Marktreife entwickelt hatte. Nach dem 1000. Versuch sprach ein Mitarbeiter vom Scheitern. Edison erwiderte: „Ich bin nicht gescheitert. Ich kenne jetzt 1000 Wege, wie man keine Glühlampe baut.“ Gerhard Hörhager (55) brauchte nicht ganz so viele Versuche, um die Route „Il coltello e la rosa“ (8b+) im Hotel Olivio in Arco erstzubegehen. Ein bisschen gedauert hat es aber schon, bis der Durchbruch gelang.

Ob Klettern mit genialem Erfindertum gleichgesetzt werden kann und soll?

Genial ist jedenfalls, mit 55 noch so hart zu klettern und sich immer wieder aufs Neue dem Scheitern zu stellen.

fokus s

b im

Foto: Michael Meisl

rubriken unsicherheit

bergsönlichkeit Lawinengefahr Mensch

Im Gespräch mit dem Lawinenexperten Fabiano Monti aus Livigno, Italien.

Menschen machen Fehler: Das Konzept der FACETS von Ian McCammon und was sich seither getan hat. Über kognitive Kosten, Strategic Mindsets und andere menschengemachte Lawinenprobleme.

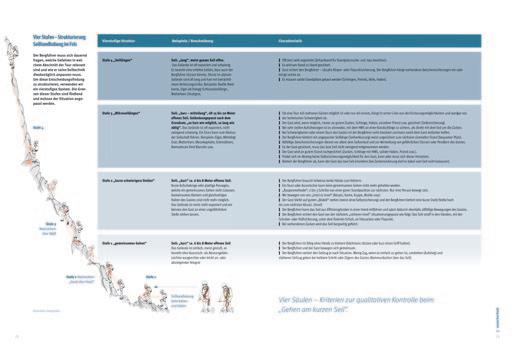

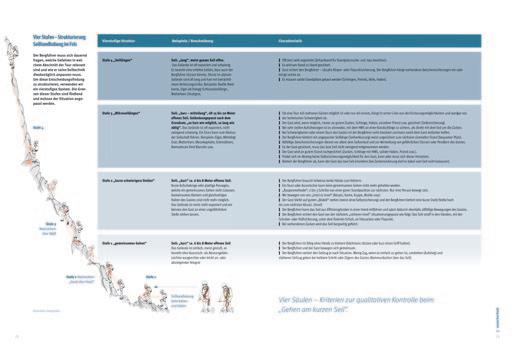

Kurzschluss?

„Führen am kurzen Seil“ in der Schweizer Bergführerausbildung. Wir stellen euch die Ausbildungsstruktur der vier Stufen und vier Säulen vor.

34 78

62

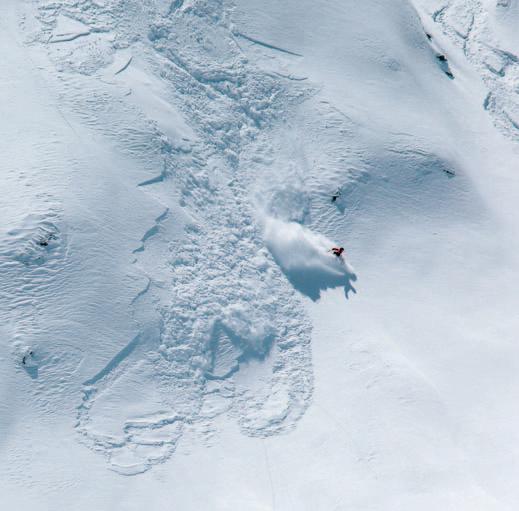

Die Kraft des Wirbelwinds

Die Kletterin Nasim Eshqui aus dem Iran kämpft gegen ein grausames, antidemokratisches Regime. Wir sollten ihr zuhören. Tun wir das nicht, scheitern wir alle. Wir, die Unterdrückten und die Freiheit.

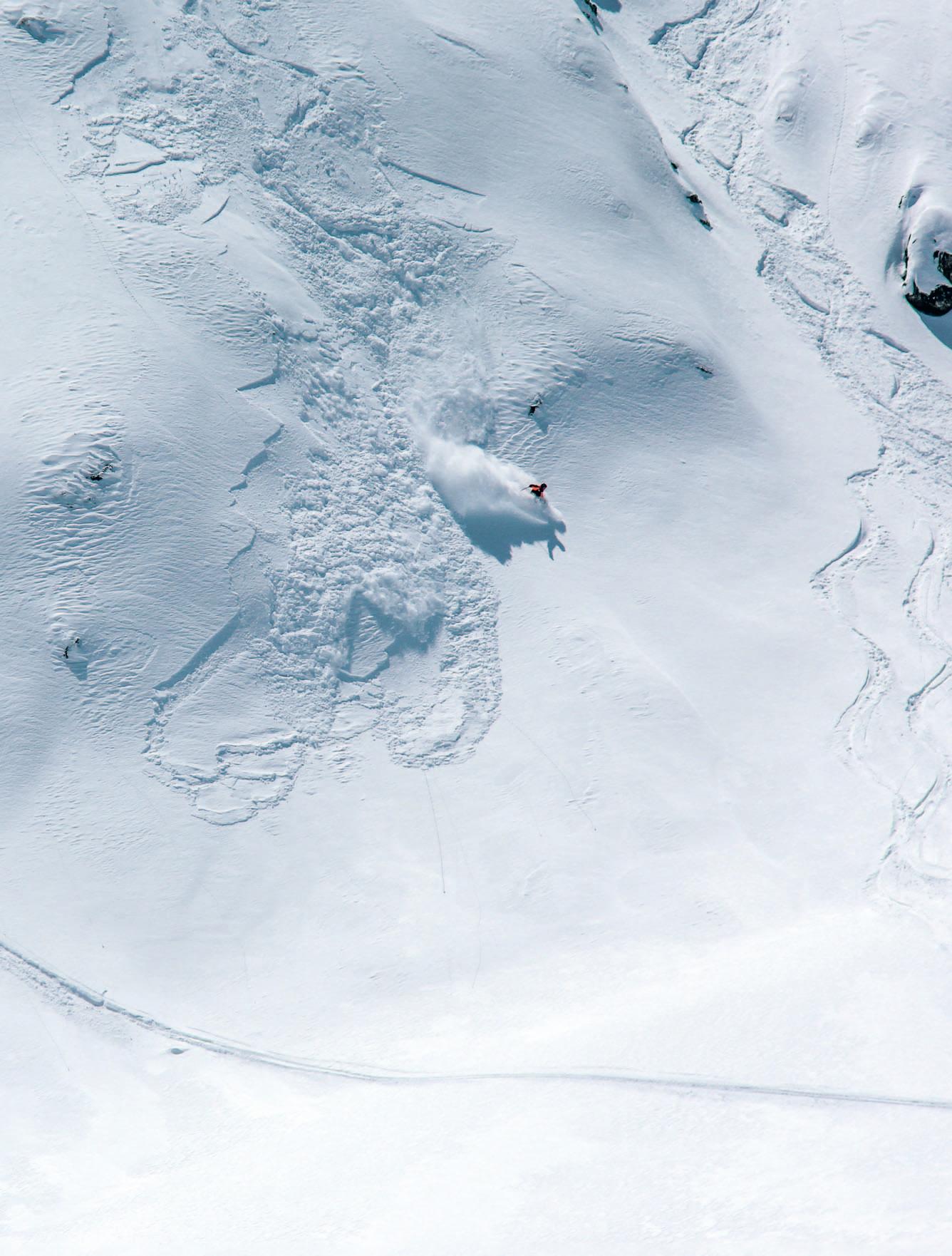

Schlecht gelaufen?

Was die eine als Misserfolg sieht, kann für den anderen ein großartiges Bergerlebnis sein. Scheitern am Berg hat immer auch mit persönlichen Erwartungen und Zielen zu tun. Vier Alpinist*innen. Vier Ansichten.

10 kommentar

12 dialog

20 dies & das

22 pro & contra

24 How to Aid Climb!?

Thomas Wanner, Ben Lepesant

34 Lawinengefahr Mensch

Lea Hartl

44 Wie gehen Skitourengruppen bei ihren Entscheidungen vor?

Forschungsgruppe Winter der DAV-Sicherheitsforschung

54 Space Blanket

Markus Isser, Hannah Salchner, Franz J. Wiedermann, Bernd Wallner, Wolfgang Lederer

62 Kurzschluss?

Reto Schild, Manuel Gilgien

76 verhauer

Vom sonnigen Gletscher in die Kanalisation

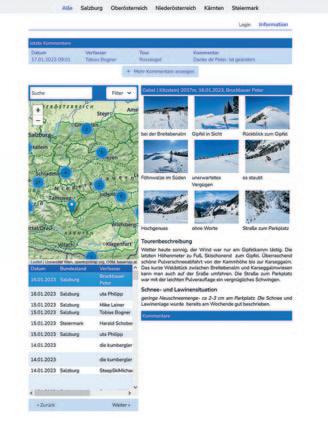

78 bergsönlichkeit

Fabianos Blick in die Schneedecke von morgen

88 Die Kraft des Wirbelwinds

Tom Dauer

98 Schlecht gelaufen?

Christian Penning

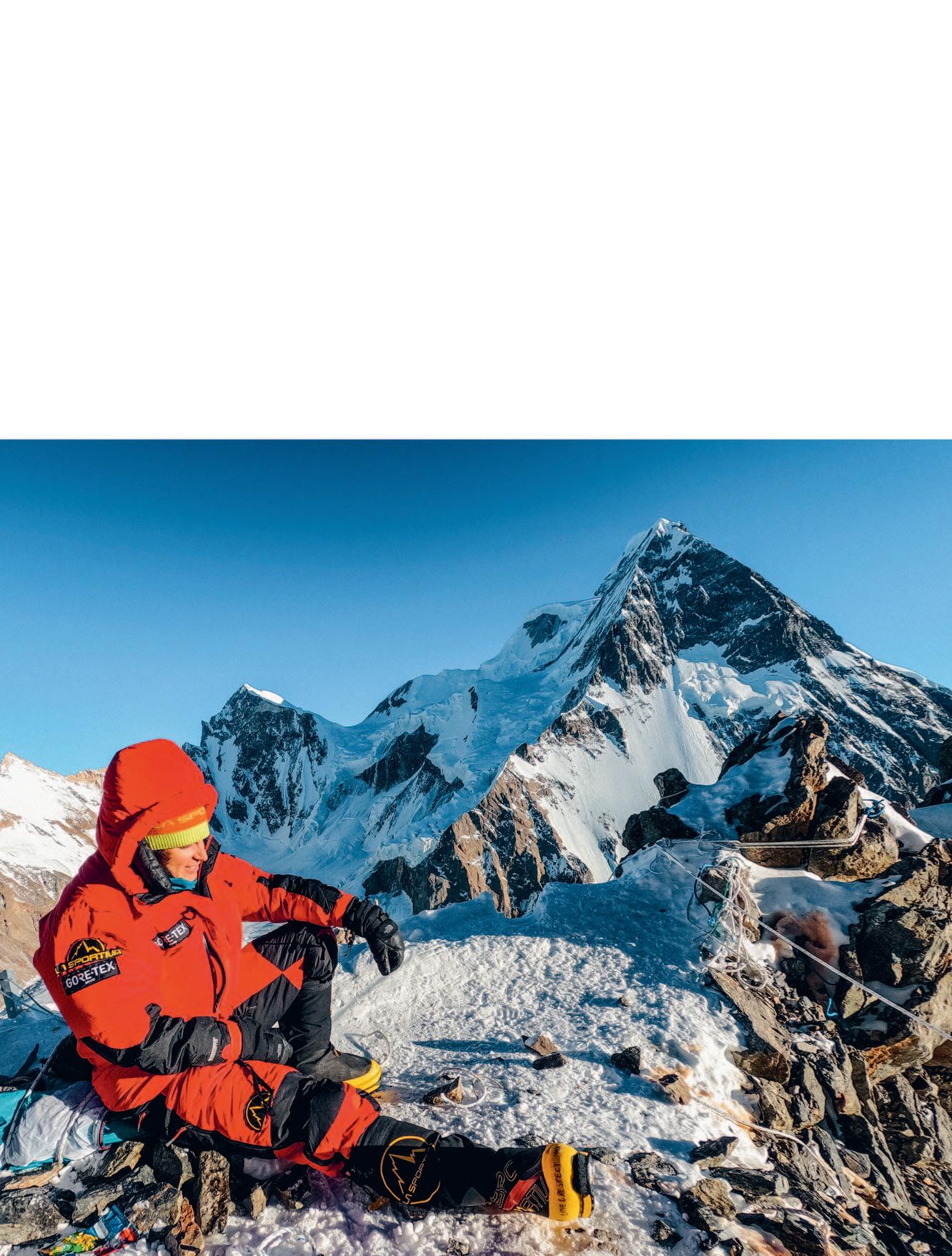

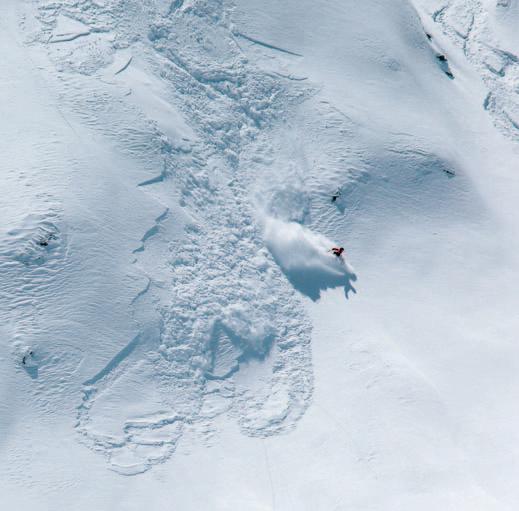

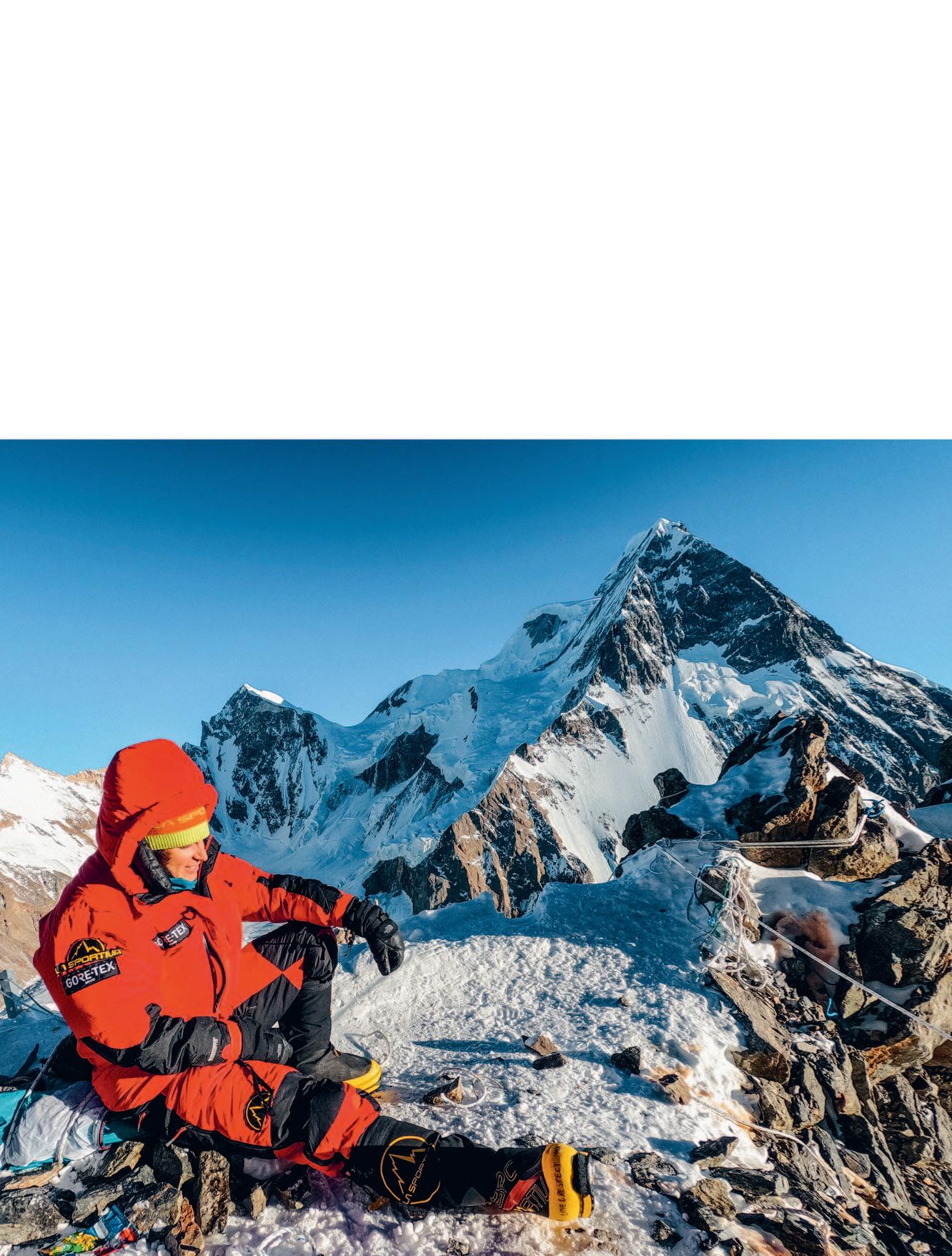

104 „Ich habe akzeptiert, dass ich bei dem, was ich tue, sterben kann.“

Claus Lochbihler

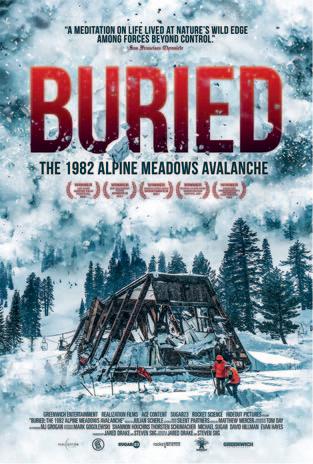

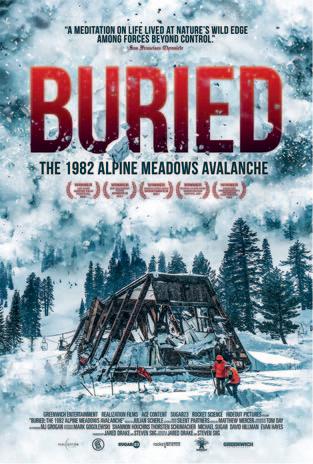

110 19 Minuten

Thomas Käsbohrer

116 Gescheiter(t)

Dominik Prantl

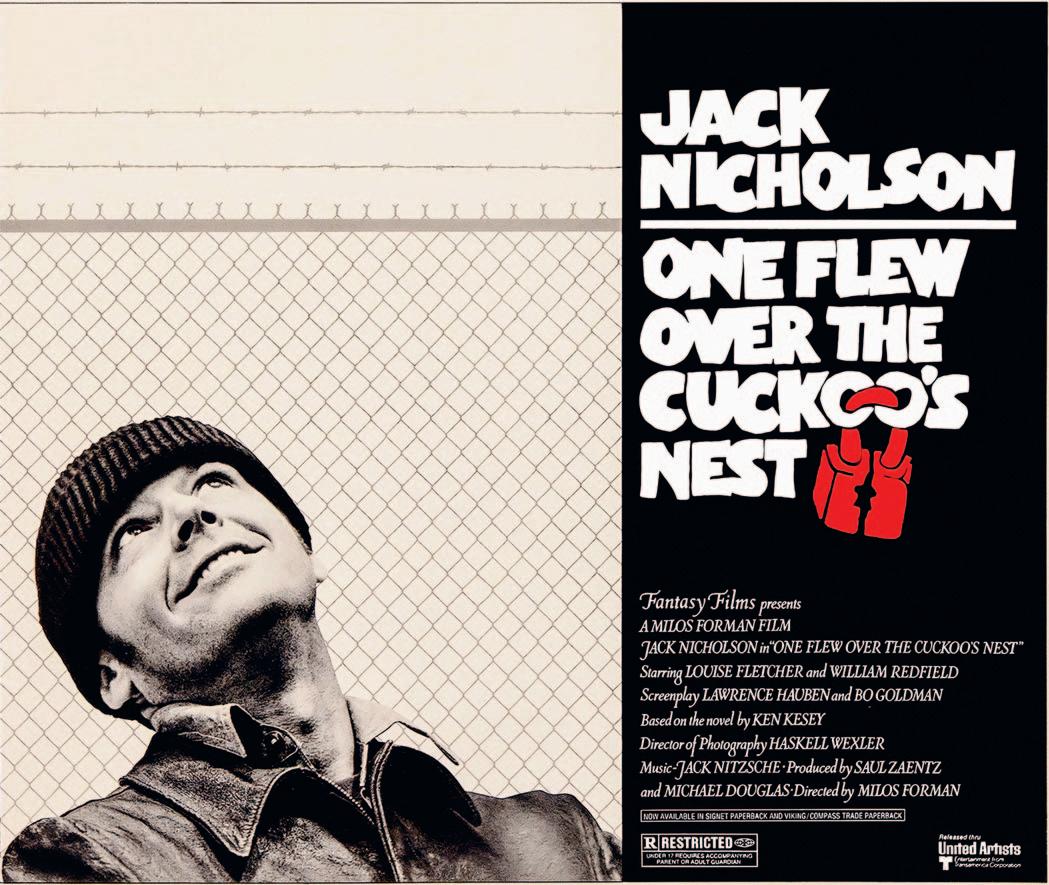

118 Stichwort Scheitern

n rubrik n unsicherheit n scheitern

b inhalt s scheitern

98

88

alpinhacks

lehrer lämpel

medien 128 kolumne

Bewegende Zitate zum Thema 120

122

126

kommentar s

Ehren? AMT?

160 Jahre Alpenverein mit Hütten und Wegen verdankst du Generationen von Freiwilligen, die Wissen, Können und Freizeit einbrachten, und auch unzähligen Spendern. Seinen Fortbestand nach 1945, als der Verfassungsgerichtshof den Alpenverein mit Sitz in Innsbruck als Rechtsfortsetzer des 1945 zunächst übrigens verbotenen DAV (bis 1938 DuOeAV) anerkannte, verdanken wir Heimkehrern aus der Kriegsgefangenschaft. Für meine Studentengeneration war es weder eine anzustrebende „Ehre“ noch fühlten wir uns als (Alpenvereins-) „Beamte“ (der Begriff stammt übrigens aus der „Preußischen Städteordnung 1808“), um Funktionen zu übernehmen, als ich 1949/50 in die wiedergegründete Akademische Sektion Wien (ASW) eintrat. Die Leistungen unserer „AV-Vorfahren“, die neben vielen Erstbegehungen drei Schutzhütten erbaut und ein heimeliges Sektionsheim eingerichtet hatten, waren für uns Motiv genug. Es gab nur einige aktive ältere Herren. Die Mitglieder der „Aktivitas“ waren entweder im Krieg gefallen, noch in Kriegsgefangenschaft oder mussten ihr Studium dringend fortführen. So wurden wir gleich für verschiedene Tätigkeiten eingespannt und waren bald auch im „Ausschuss“ (Vorstand) als irgendein „…wart“. Eine Kollegin wurde „Säckelwart“, wie auch die Kassiererin damals im Studentenjargon bezeichnet wurde.

Wie in keinem anderen Verein hast du im Alpenverein neben dem Schwergewicht der alpinen Aus- und Weiterbildung noch viele weitere Möglichkeiten, um dein Talent in die Gemeinschaft einbringen zu können. Wissenschaftliche oder kulturelle Ambitionen? Leite eine Botanik-, Geologie- oder Umweltgruppe, eine Fotogruppe, einen Sing- oder Volkstanzkreis oder ein alpines Kabarett zur Belustigung der Hauptversammlung. Viele Sektionsvorsitzende haben beim Alpenverein als Jugendführer begonnen. Auch Louis Oberwalder, 1979 bis 1988 Vorsitzender des Gesamtvereins, der seine Erfahrungen als Erwachsenenbildender von Tirol einbrachte und wichtigste Impulse für die Alpenverein-Akademie setzte, „bergundsteigen“ wäre sein Wunschtraum gewesen.

Also mach mit! Du wirst einst, im Dienste der Alpenvereins-Gemeinschaft ergraut, gerne an die schönste Zeit deines Bergsteigerlebens zurückdenken.

Aber beachte schon bei der Tourenplanung: Unfälle passieren nicht, sie werden verursacht durch eine Kette von Fehlern, die du vermeiden kannst.

Harald Engländer (94)

Ehrenmitglied des Österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit. Er war im ÖAV ehrenamtlich tätig und arbeitete für den Bergwegekataster.

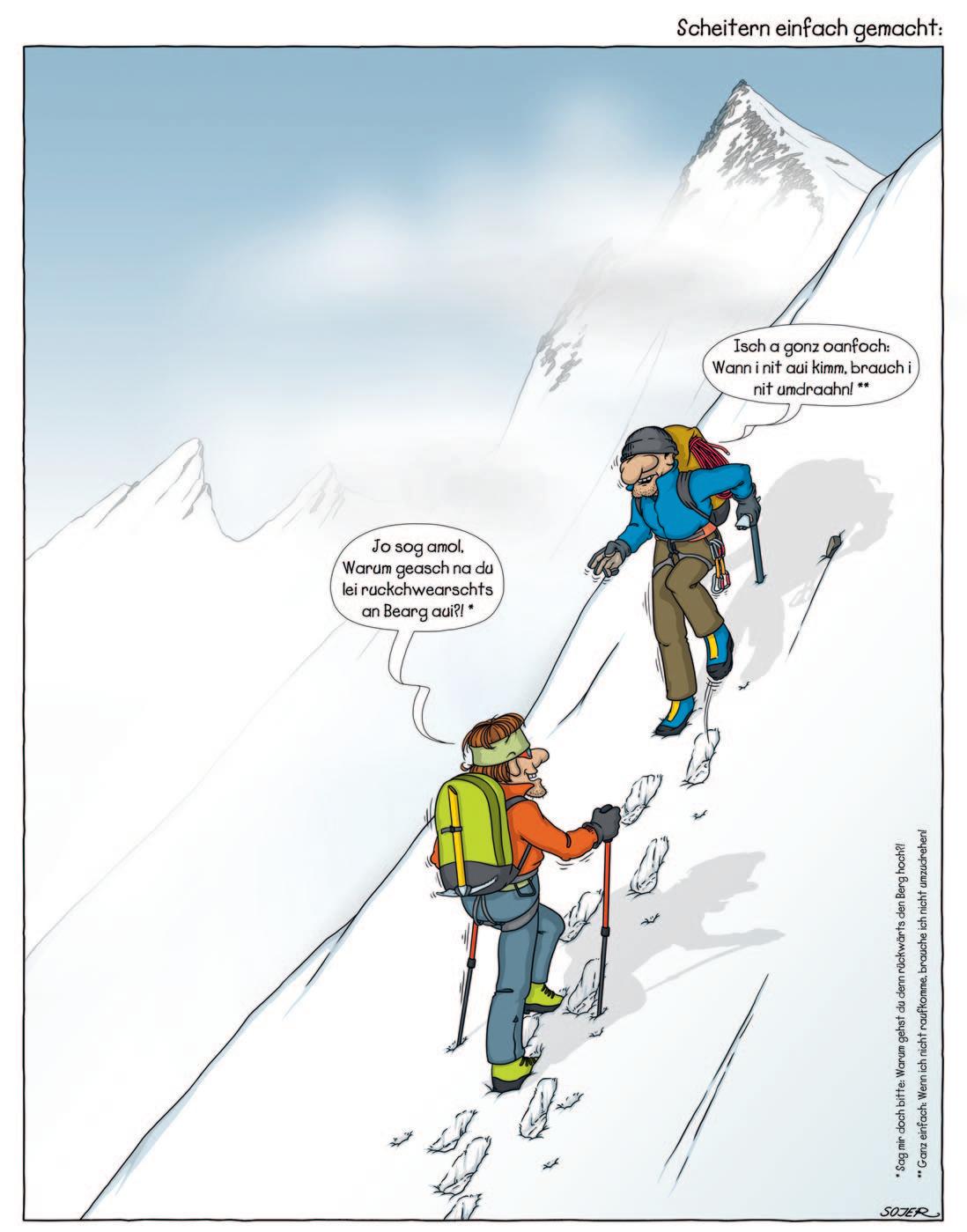

Über das Scheitern

„Allez! Auf geht’s jetzt!“ Durch das Rauschen des Windes verzerrt dringen die Worte meines Sicherungspartners kaum an meine Ohren, als ich in die Crux meines Projekts hineinklettere. Von hier aus sind es sieben schwere Züge bis zum Umlenker. Ich fühle mich fit – das Training der letzten Wochen hat gewirkt. Am letzten Rastpunkt konnte ich mich gut runterschütteln. Beherzt trete ich an, steige hoch und kreuze in den schlechten Seitgriff. Doch ich erinnere mich an die richtige Trittsequenz und kann die Bewegung auflösen. Weiter! Die nächsten Züge laufen gut rein. Mein Puls steigt. Ich werde flattrig in der Brust und weiß – jetzt klappt’s. Endlich! Ich kann das Ding klettern. Doch dann passiert es: Kurz vor dem Umlenker steige ich auf den falschen Tritt und schiebe mich hinüber. Noch während ich schiebe, merke ich, dass ich zu tief für den Topzug stehe. Diesen Fehler kann ich nicht mehr korrigieren. Ich versuche einen verzweifelten Hepper an den Topgriff, aber es hat keinen Zweck – chancenlos tropfe ich ab. Ich bin schon wieder gescheitert! Und mit dem Scheitern kommen die Zweifel.

Wie oft haben wir diese Situation schon erlebt? Oftmals gehen wir in diesen Momenten hart mit uns ins Gericht. „Du hast es schon wieder vergeigt“, sage ich mir und dem ersten negativen Gedanken folgen weitere. Doch endlich schaffe ich es, mich an die Worte eines guten Freundes zu erinnern: „Nur die Mutigen scheitern.“ Zu Beginn fiel es mir schwer, in diesen emotionalen Momenten an etwas Positives zu denken. Doch ich beginne zu verstehen, dass im Scheitern die Chance für wichtige Lernerfahrungen steckt.

Der Duden erklärt den Begriff des Scheiterns mit dem Nicht-Erreichen von Zielen. In dieser Erklärung liegt die eigentlich großartige Bedeutung des Scheiterns verborgen. Denn nur wer sich Ziele setzt, kann scheitern. Zu scheitern bedeutet noch lange nicht aufzugeben. Darin liegt der zentrale Unterschied. Wenn wir es schaffen, das Scheitern im Sinne einer positiven Fehlerkultur als notwendigen Schritt des Erfolgs zu verstehen, ebnen wir den Weg für einen wertschätzenden Umgang mit unseren Fehlern. Nur wer den Mut hat, sich das Scheitern einzugestehen und sich aktiv mit seinen Fehlern auseinandersetzt, hat die Chance, daraus zu lernen und erfolgreich zu werden. Wer das Scheitern vermeiden will, kann dies nur auf Kosten ehrgeiziger Ziele tun.

Anmerkung: Das Scheitern ist stets vor dem Hintergrund des zu erwartenden Schadens zu betrachten. Im alpinen Gelände können Fehler tödliche Konsequenzen haben.

Nico Schlickum Bundestrainer Bildung & Wissenschaft, Sportklettern

10 / bergundsteigen #122 / frühling 23

b

Solaaaaarrrrgh

Ja, der Klimawandel ist da. Ja, der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Abkehr von den Fossilen ist das Gebot der Zeit. (Neben Stromsparen und Energieffizienz natürlich, aber damit darf man ja kaum argumen-tieren, sonst: Planwirtschaft.)

Und: Ja, der Ausbau der Photovoltaik ist dabei der Königsweg, der forciert werden muss. Aber: Doch bitte nicht so! Im September hat das Schweizer Parlament in Windeseile ein Gesetz verabschiedet, das den Bau alpiner Photovoltaik-Großanlagen bis zu einem Zubau von zwei Terawattstunden (= 2000 Gigawattstunden) massiv vereinfacht und subventioniert: Diese Anlagen sind standortgebunden, benötigen keine Planungspflicht und der Bund bezahlt bis 60 Prozent der Investitionskosten. Das Gesetz gibt keine Qualitätskriterien vor und dank Subventionen (im Umfang von total ein bis zwei Milliarden CHF) werden auch schlechte Projekte rentabel, die sonst nie vorangetrieben würden. Und dies in einer Phase mit hohen Strompreisen, in der gute Projekte auch ohne staatliche Unterstützung rentabel wären. Ergo: Es herrscht Goldgräberstimmung wie einst am Yukon, die Stromkonzerne und viele Gemeinden im Berggebiet suchen nach Standorten.

Wie sollen sich hier die alpinen Vereine verhalten? Beim SAC haben wir folgende Überlegungen gemacht:

y Wir können alpine Freiflächenanlagen nicht einfach ablehnen: Unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs und auch aufgrund des fehlenden Rahmenabkommens Schweiz-EU ist der politische Druck enorm.

y Es braucht eine Positivplanung („Wo liegen die besten Standorte?“) UND eine Negativplanung („Ausschlussgebiete“).

y Bei einer Positivplanung ist dem Kriterium der Vorbelastung mit Infrastruktur zentrale Bedeutung beizumessen. Für den SAC akzeptable Standorte könnten z. B. entlang größerer Straßen, in Skigebieten oder in der Nähe anderer Energieinfrastrukturanlagen liegen.

y Wir müssen im Dialog mit der Branche versuchen darauf hinzuwirken, dass möglichst nur gute Projekte vorangetrieben werden.

Zwar stehe ich noch immer unter dem Schock dieser radikalen Gesetzgebung, gleichzeitig bin ich aufgrund der Kontakte mit der Branche auch verhalten positiv: Auch Projektentwickler müssen ein intrinsisches Interesse daran haben, dass die ersten solchen Anlagen positive Standards setzen. Und zeigen, dass Klimaschutz und ein sorgsamer Umgang mit Natur und Landschaft kein Widerspruch sind. Denn sonst droht das bisher positive Image der Photovoltaik nachhaltig Schaden zu nehmen.

Affaire à suivre!

Philippe Wäger Ressortleiter Hütten und Umwelt

Erfolg und Scheitern

Der Alpenverein ist eine Erfolgsgeschichte seit seiner Gründung. Beschäftigt man sich aber mit den vielen Facetten in der über 150 Jahre alten Geschichte, so finden sich dort auch Misserfolge. Die Vereinsführung könnte heute nicht so gut den Alpenverein führen, hätte man nicht aus Misserfolgen gelernt. Eine Organisation, die den Anspruch erheben darf, für eine gesamte Gebirgskette zu sprechen, hat nicht immer nur Erfolge, sondern scheitert auch, wie zum Beispiel im Kampf gegen weitere Erschließungen der alpinen Hemisphäre. Aber immer wieder, auch nach Misserfolgen, geht der Kampf weiter und mit Einsatz wird für die Interessen des Bergsteigers gekämpft. Das Scheitern ist hier Ansporn, sich weiter stark zu behaupten und noch besser zu werden. Der Misserfolg ist bald vergessen, auch wenn es schmerzt. Die Vorfreude für den Erfolg überwiegt, gibt Kraft und spornt an.

Diese Überlegungen treffen bei einem Mitglied genauso zu. Der allgemeine Bergsteiger ist nun einmal ein Individualist, der nicht unbedingt seine Erfolge und Misserfolge an die große Glocke hängt. Mag nun das Scheitern am Berg für den Einzelnen oder die Gruppe sehr unangenehm sein, ergibt sich immer noch die Möglichkeit, das Ziel nochmals zu versuchen. So gelingt es, durch das Scheitern zu wachsen und Mut für einen neuen Versuch zu sammeln. Fehler können passieren, das ist kein Scheitern. Ebenso ist Versagen kein Scheitern. Beim Scheitern treten unvorhersehbare Ereignisse ein, die zum Abbruch einer Tour führen können. Erfolgreiches Bergsteigen ist somit begleitet vom Scheitern. Es ist zu akzeptieren, es kann, aber es muss nicht eintreffen. Dieses Wort trägt so viele Geheimnisse in sich, während der Erfolg eine überaus klare Definition besitzt.

Die Sportkletterer sind der beste Beweis, wie Erfolg, Misserfolg und das Scheitern eng nebeneinander liegen. Die Koordination und die Kraftausdauer müssen richtig abgestimmt sein, um zum verfolgten Ziel zu kommen. Wie oben beschrieben ist der immer wiederkehrende Versuch allein jenes Modell, das zum Ziel führt. Der Adrenalinschub ist hier wohl das Gegenmittel des Scheiterns an der Wand.

Erfolge, Misserfolge und Scheitern gehören nicht nur zur Vereinsführung, zum Bergsteigen und zum Sport, ja sie sind Bestandteile unseres Lebens und vollkommen normal. Menschen mit viel Erfahrung in diesen Gebieten waren in der Lage, daran zu wachsen. Erlebnisse dieser Art haben Menschen geformt. Wird das Scheitern nicht verurteilt, so ist später sicher ein Erfolg möglich.

Dr. Ing. Elmar Knoll Vizepräsident AVS

Dr. Ing. Elmar Knoll Vizepräsident AVS

11 | kommentar

Der Quad Anchor in der Anwendung

Foto: Dale Remsberg, alpinesavvy.com

Zum Beitrag der Webseite von www. alpinesavvy.com

k[kolumne von Tom Dauer „Verschämt – unverschämt“, #120, Herbst 22] Lieber Tom! Es ist Sonntagabend. Ich hatte ein schönes Wochenende zu Hause mit der Familie. Meine Kinder sind aus beruflichen und Studiengründen derzeit in Österreich verstreut und waren auf Besuch. Nachdem sie nachmittags wieder abreisen mussten, hat es mich überkommen dieses Gefühl, diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach Momenten, wie du schreibst, in denen es darum geht, einfach nur Spaß zu haben, erfüllt zu sein, sich selbst zu spüren. Ich habe den Moment gefunden: Es hat nicht mehr gebraucht als eine intensive Runde mit dem Mountainbike im wunderschönen herbstlichen Alpenvorland des Ybbstals. Irgendwann im Laufe des Tages habe ich deinen Artikel „Verschämt-unverschämt“ gelesen.

Einige Aussagen haben mich nicht mehr losgelassen. Ich stimme dir zu, dass es für das Klima, auf gut Mostviertlerisch völlig „wurscht“ ist, ob ich mich fürs Fliegen schäme oder nicht. Dasselbe gilt, wie du schreibst, fürs Autofahren oder jegliches andere Verhalten, welches Treibhausgas erzeugt. Deinen Vorschlag zur Einrichtung zwischenstaatlicher Flugverbotszonen möchte ich ganz klar auf Europa ausdehnen. Sich vor Reisen, Abenteuern, sei es die nächste Klettertour, Skitour usw., die Frage zu stellen, was meine Motivation hierfür ist und ob ich diesen Genussfaktor vielleicht auch auf ökologisch vertretbarere Art oder im näheren Umkreis erreichen kann, finde ich super. Was mich in deinem Artikel jedoch irritiert, ist die Infragestellung des moralischen Denkens in Verbindung mit klimaschädigendem Verhalten. Ich weiß nicht, was du in diesem Zusammenhang als Moralpredigen verstehst.

Aus meiner Sicht kann es keinesfalls sein, dass das Aufzeigen der dringlichsten Änderungen unseres Verhaltens, auch das Aufzeigen von Fehlverhalten, als Moralpredigen abgetan wird. Moral bedeutet ja, dass sich der Mensch als Freiheitswesen begreift und damit sein eigenes Verhalten zu verantworten hat. Menschen an diese ihre Verantwortung zu erinnern, sollte nicht vorschnell abgewertet werden. Ich tue mir auch sehr schwer mit deiner Aussage „ansonsten ist es in meinen Augen völlig okay, ab und an etwas Sinnfreies wie ... zu unternehmen“. Dem möchte ich, ab dem Punkt, wo das individuelle Tun mit einer weiteren starken Belastung unseres Klimas einhergeht, ganz entschieden widersprechen. Können wir es vertreten, das Gefühl, die Sehnsucht, das Verlangen nach Momenten, in denen es darum geht, einfach nur Spaß zu haben, erfüllt zu sein, sich selbst zu spüren, über unsere Verantwortung gegenüber nächsten Generationen zu stellen?

Wenn ich mir einen Auszug aus der Präambel der Aarhuskonvention (bergauf Heft 4/2022) durchlese – „(...) jeder Mensch das Recht hat, in einer seiner Gesundheit und seinem Wohlbefinden zuträglichen Umwelt zu leben, und dass er sowohl als Einzelperson, als auch in Gemeinschaft mit anderen die Pflicht hat, die Umwelt zum Wohle gegenwärtiger und künftiger Generationen zu schützen und zu verbessern; (...)“ – dann komme ich zu der klaren Entscheidung, dass unsere persönliche Freiheit dort ihre Grenzen findet, wo sie die Entfaltung von Freiheit und Würde anderer gefährdet. Ob du diese Zeilen auch als Moralpredigt empfindest oder nicht, musst du mit dir ausmachen. Ich werde sie weiter suchen, die Momente, in denen es darum geht, einfach nur Spaß zu haben, erfüllt zu sein, sich selbst zu spüren. Ich finde sie immer mehr auch ohne Klimabelastung.

b dialog s

12 / bergundsteigen #122 / frühling 23

P.S.: Falls es dich einmal ins Ybbstal verschlägt, drehe ich gerne eine Runde mit dem Mountainbike mit dir. Die Anreise lässt sich gut mit Öffis gestalten.

Peter Harlacher, Naturschutzreferent ÖAV Sektion Waidhofen an der Ybbs

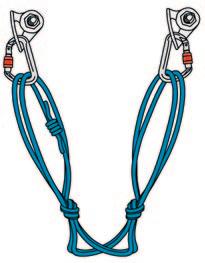

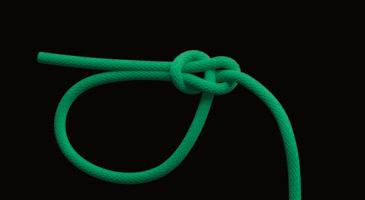

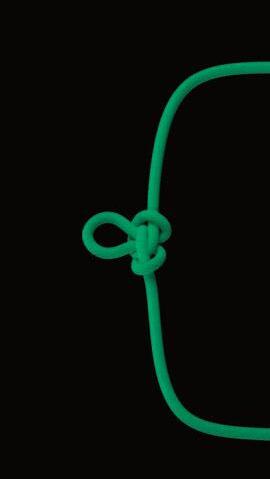

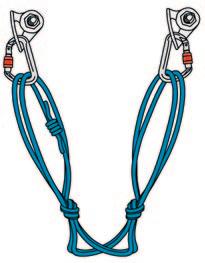

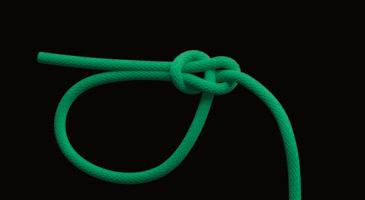

q[Quad Anchor] Zurzeit klettere ich viel mit einem amerikanischen Kletterpartner, der zum Standplatzbau in Mehrseillängen häufig den sogenannten Quad Anchor (siehe Abb.) verwendet. Er verwendet eine 8-mm-Reepschnur und zwei Schnappkarabiner (wire gates) für die Bohrhaken und baut Selbst- und Partnersicherung an jeweils zwei Reepschnursträngen auf. Mir war dieses System zuvor nicht bekannt, in Plaisirrouten baue ich die Stände entweder mit dem weichen Auge in einer vernähten 10-mm-Bandschlinge oder direkt mit dem Kletterseil, beides mit Schraubkarabinern. Ich würde gerne fragen, ob ihr kurz die Vor- und Nachteile des Systems besprechen könnt? Wisst ihr, warum das System im europäischen Raum kaum Verwendung findet?

Mein größter Reibungspunkt ist die Verwendung von zwei Schnappern, andererseits weiß ich, dass auch beim weichen Auge nicht mehr unbedingt zwei Schraubkarabiner verlangt werden. Argumentiert wird dabei entweder, dass beide Karabiner immer belastet sind, die Karabiner nicht kritisch sind (siehe: https://www. alpinesavvy.com/blog/debunking-anchor/climbing-myths-part-1, Punkt 3) oder dass ein Schnapper nicht verklemmen kann, was zum Zerschneiden oder Zurücklassen des Standplatzes führt. Folgen kann ich den Argumenten aus meiner begrenzten Erfahrung aber nicht, Schnapper könnten sich beim Sturz des Vorsteigers und Umklappen nach oben öffnen, einen kaum zu öffnenden Karabiner hatte ich nur im Eis, da zugefroren.

Vorteilhaft beim Quad Anchor sehe ich die Lastverteilung über beide Bohrhaken. Der dynamische Lasteintrag beim Ausbrechen eines Bohrhakens dürfte durch den kurzen Weg nicht zu groß sein. Nachteilig sehe ich das Umklappen des gesamten Systems bei einem Sturz des Vorsteigers, da der Weg größer sein dürfte als beim Aufbau mit einem weichen Auge.

Paul Schlitz

Bezugnehmend auf deine Anfrage möchte ich gern etwas weiter ausholen und damit (hoffentlich) zwei Fliegen auf einen Schlag fangen: Erste Fliege „Lehrmeinung“: Grundsätzlich gibt es eine beinahe unüberschaubare Vielzahl an Standplatzsystemen, die – rein sicherheitstechnisch – alle ihre Berechtigung haben. Wir als ausbildender Verein – und das ist auch der große Unterschied zu privaten Endverbrauchern – müssen zu unseren Themen eine Lehrmeinung entwickeln, die möglichst folgenden Kriterien standhält:

y Sie muss den Sicherheitsanforderungen gerecht werden.

y Sie muss einfach (und schnell) gehen, dabei aber auch wenig fehleranfällig sein.

y Sie muss ein breites Spektrum an Anwendungen abdecken.

y Sie muss leicht zu verstehen und methodisch gut vermittelbar und sein.

Wir müssen also abwägen, welche Methode am ehesten all diese

PERFEKT EINGESTELLT Fein anpassbar für eine präzise Passform.

FEST UMSCHLOSSEN

Eine eng anliegende, sichere Passform verbessert die Laufeffizienz und reduziert die Stoßbelastung.

ZUVERLÄSSIG

Entwickelt, um unter den

Bedingungen zu bestehen.

BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

härtesten

Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.

ALTRA MONT BLANC BOA

BOA® FIT SYSTEM

PERFORMANCE POWERED BY THE

BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

härtesten

Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.

ALTRA MONT BLANC BOA

BOA® FIT SYSTEM

PERFORMANCE POWERED BY THE

Selbstsicherung im Standplatzkarabiner vs. Selbstsicherung mit eigenem Karabiner im „Weichen Auge“.

Illustrationen: Georg Sojer

Quad Anchor und doppelt abgebundene Ausgleichsverankerung. Illustrationen: Georg Sojer

Kriterien erfüllt und dabei müssen auch Abstriche gemacht werden (frei nach dem Motto: kein Vorteil (z. B. Schnelligkeit) ohne Nachteil (z. B. geringeres Anwendungsspektrum)).

Beispiel: Die Selbstsicherung wird direkt in den unteren Standplatzkarabiner des „Weichen Auges“ eingehängt. Das ist sicherheitstechnisch absolut in Ordnung, geht schneller, als wenn ich dafür einen eigenen Karabiner verwende, und spart natürlich Material (ein Karabiner weniger). Der Nachteil: Es funktioniert nur so lange gut, solange ich in Wechselführung unterwegs bin. Das Gleiche gilt, wenn man die „Reihe“ mit dem Kletterseil herstellt: Eine superschnelle Lösung und sicherheitstechnisch absolut in Ordnung, aber wehe, der Vorsteiger/die Vorsteigerin ändert sich wider Erwarten …

Zweite Fliege „Quad Anchor“: Auch das von dir angesprochene System – mal abgesehen von den zwei Schnappkarabinern – ist sicherheitstechnisch absolut in Ordnung. Allerdings kenne ich den Stand mit 2 Schraubkarabinern und bin auch der Meinung, dass sie an dieser Stelle ihre Berechtigung haben: Gerade am Standplatz möchte ich alle Eventualitäten so gut es geht ausschließen und deshalb gehören da auch 2 Schraubkarabiner (bzw. mindestens einer) hin. Das empfehlen wir auch beim Standplatzsystem mit dem „Weichen Auge“. Nachdem wir den „Stand“ – also die Bandschlinge mit „Weichem Auge“ und die beiden Karabiner – ohnedies fixfertig um die Schulter tragen, kann man hier ruhig 2 kleine (!) Schrauber verwenden.

Vorteil des „Quad Anchors“ ist zweifelsohne die von dir angesprochene Lastverteilung auf die beiden Fixpunkte – ähnlich wie bei der in Europa bekannten „doppelt abgebundenen Ausgleichsverankerung (oder Kräftedreieck)“. Wobei hier erwähnt werden muss, dass die Verteilung trotz des beweglichen Ausgleichs nie 50 zu 50 ist.

Einen weiteren Nachteil – den wir z. B. bei der „Reihe“ nicht haben –hast du auch schon angesprochen: das Umklappen des Systems. Der nächste Nachteil – und jetzt schließt sich der Kreis – ist die Praxistauglichkeit: Passt die Lage der Fixpunkte nicht ideal zum Abstand der beiden Knoten in der Reepschnur, kann man schon ordentlich Zeit in der (Fein)Anpassung liegen lassen.

Gerhard Mössmer, Berg- und Skiführer, Abteilung Bergsport ÖAV

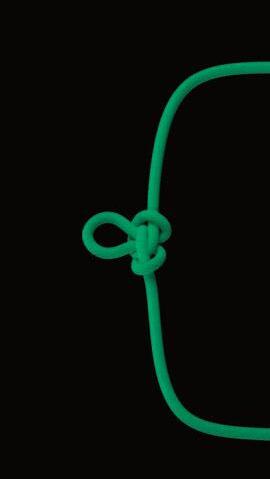

g[Girth-X beim Südtiroler Stand] Im verlinkten Video von Yann Camus mit dem Titel „Girth and Clove at the Belay Station - Static and Dynamic Testing“ (https://www.youtube.com/watch?v=UMuCkC3jshA) werden ähnliche Ergebnisse wie in eurem Artikel von Chris Semmel zum Südtiroler Stand (#119, Sommer 22) vorgestellt und besprochen. Interessant finde ich dabei vor allem die Überlegung, eine der Schlingen beim Einhängen zu verdrehen (X-Variante), um die Eigenschaften des Knotens zu verbessern. Habt ihr euch dazu auch schon Gedanken gemacht?

Gregor

Hier gehtʼs zum YouTube-Video von Yann Camus mit dem Titel „Girth and Clove at the Belay Station - Static and Dynamic Testing“.

Girth Hitch ist die englische Bezeichnung des Ankerstichs. Mit Girth-X wird ein Ankerstich bezeichnet, bei dem einer der beiden Stränge einmal gedreht wird, also ähnlich wie beim alten Kräftedreieck (siehe Abb). Ankerstich an Dyneema-Schlauchband gefährlich? Von Yann Camus aus Quebec/Kanada kam der Vorschlag, statt dem Ankerstich

14

am Zentralpunktkarabiner einen „Gekreuzten Ankerstich“ zu legen. Vorweg: Kann man gerne machen – muss man aber nicht.

Die Argumentation von Yann war folgende: Eine rundgeflochtene Dyneema-Schlinge (Schlauchband) wie z. B. die „Mammut Contact Sling“ läuft in statischen Zugversuchen bei einer Kraft von ca. 4 kN. In dynamischen Tests, bei denen eine 100-kg-Stahlmasse direkt über eine Stahlkette in die Schlinge stürzte (ohne HMS, ohne Kletterseil), zeigten sich Durchlaufwerte von 2–3 kN.

Yann befürchtet, dass nun die Schlinge komplett im Ankerstich durchrutscht und sich der Ankerstich damit auflöst. Yann räumt ein, dass das nur möglich ist, wenn der Karabiner bricht oder die Schlinge durchtrennt wird. Bei seinen Schlussfolgerungen bezieht sich Yann auf Tests, die von Walter Siebert durchgeführt wurden (Link: https://www.youtube.com/watch?v=UMuCkC3jshA).

In den Tests wurde (wie auch bei unseren Versuchen) festgestellt, dass herkömmliche gewebte Dyneema-Bandschlingen wie z. B. die Petzl „St Anneau“ nicht rutschen. Das Rutschen tritt also nur bei geflochtenem Schlauchband aus Dyneema auf. Hintergrund: Flachband wird gewebt. Es entsteht ein flaches Gewebe, das einen rechteckigen Querschnitt besitzt. Schlauchband wird geflochten und hat die Form wie ein Seilmantel ohne Kern, es gleicht also einem „Schlauch“.

Unsere Sicht der Dinge:

Auch bei unseren Messungen im Ausbildungszentrum der Bergwacht Bayern begann die 8-mm-Schlauchbandschlinge aus Dyneema von Mammut bei statischem Zug bei 2-2,7 kN zu rutschen. Wurde der Ankerstich am Karabiner zuvor zugezogen (wie durch den Ausbruch des versagenden Fixpunktes), dann rutschte der Ankerstich erst bei 5–5,8 kN. Auch bei unseren dynamischen Tests zeigten sich genau bei diesen Schlauchbandschlingen aus Dyneema sowie vereinzelt auch bei sehr schmalem Flachband aus Dyneema (< 8 mm) ein Laufen zwischen 19 und 40 cm. Wir teilen also die Beobachtungen. Nur wir interpretieren das Phänomen komplett anders.

Begründung:

Bei den statischen Zugversuchen stimmen unsere wie Walter Sieberts Test komplett überein. Bei den dynamischen Tests hingegen führten wir praxisnahe Versuche durch, während Walter Siebert eine 100-kg-Stahlmasse direkt über eine Stahlkette in einem Faktor-2-Sturz in die am Ankerstich aufgehängte Dyneema-Schlinge fallen ließ (vgl. Link). Der Unterschied ist logisch. Während bei den Tests von Walter Siebert keinerlei sonstige Dynamik besteht, muss die gesamte Energie vom Ankerstich an der DyneemaSchlinge aufgenommen werden.

y In unseren Tests verwendeten wir eine 3-mm-Reepschnur als Sollbruchstelle (Bruchfestigkeit ca. 0,8–1,2 kN), also genau so, wie wenn ein schlechter Normalhaken ausbricht. Dadurch zieht sich der Ankerstich am Zentralpunkt zu und läuft später.

y Wir sicherten wie in der Praxis mit HMS am Fixpunkt mit einer Handkraft von 470 N. Diese Handkraft liegt deutlich über der durchschnittlichen Handkraft von 283 N und simuliert somit einen extrem „starken“ Sichernden. Wir verwendeten dazu die „Simulated Hand“, ein evaluiertes Gerät, mit dem sich die Handkraft am Seil bei Halbmastwurfsicherung einstellen lässt.

Mit Girth-X wird ein Ankerstich bezeichnet, bei dem einer der beiden Stränge einmal gedreht wird, also ähnlich wie beim alten Kräftedreieck. Illustration: Georg Sojer

y In der Praxis ist ja immer auch ein dynamisches Kletterseil im Spiel, in das die Fallmasse (unser Kletterer) stürzt. Walter benutzte eine Stahlkette, wir ein 10,3-mm-Bergseil. y Walter lässt 100 kg Stahl fallen, wir einen 95-kg-Traktorreifen, der ähnlich dem menschlichen Körper Energie aufnehmen kann.

Alles in allem zeigten sich bei uns wie oben und im Artikel in bergundsteigen #119 beschrieben Durchlauflängen von 2–3 cm und bei einigen wenigen Schlingen von 19 bis maximal 40 cm. Wir beurteilten dieses Ergebnis als gut, da es weder zum Riss einer Schlinge kam noch exorbitant hohe Kräfte auftraten. Vor einem Durchrutschen der Schlinge haben wir keine Angst, da der Karabiner oder – wenn direkt gefädelt wird – die Hakenöse als Anschlag das Durchrutschen verhindern. Zudem wurden die großen Durchlauflängen nur bei sehr schmalen bzw. den Schlauchbandschlingen aus Dyneema beobachtet. Werden drei oder gar mehrere Fixpunkte eingefangen so wurde überhaupt kein Durchrutschen beobachtet.

Das „Problem“ ist also auf Stände an zwei fraglichen Fixpunkten sowie sehr dünne (6–8 mm) Dyneema-Schlauchbandschlingen beschränkt und nur dann realistisch, wenn der Karabiner bricht oder die Schlinge durchgeschnitten wird. Wer sehr dünne DyneemaSchlingen zum Standplatzbau benutzt und Bedenken bezüglich des Ankerstichs hat, kann gerne den Gekreuzten-Ankerstich (Girth-X) legen. Eine coole Idee, die vor einem – wenn auch sehr konstruierten – Szenario schützen soll. Wer beim Standplatzbau an fraglichen Fixpunkten Rundmaterial (Kevlar- oder Dyneema-Reepschnüre) verwendet, sollte den gekreuzten Ankerstich besser nicht verwenden. Über den Ankerstich soll ja eine gewisse Dynamik im System bestehen (Kräfteverteilung, Energieabbau).

Chris Semmel, Berg- und Skiführer, langjähriger Mitarbeiter der DAV-Sicherheitsforschung

15

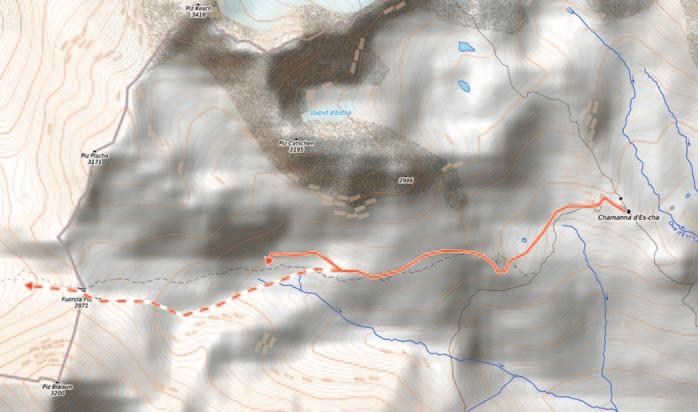

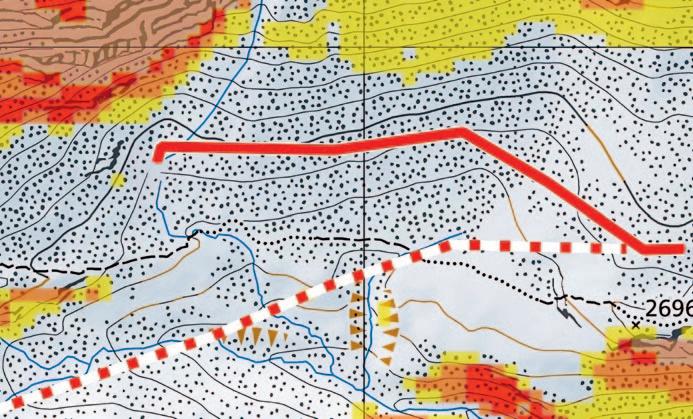

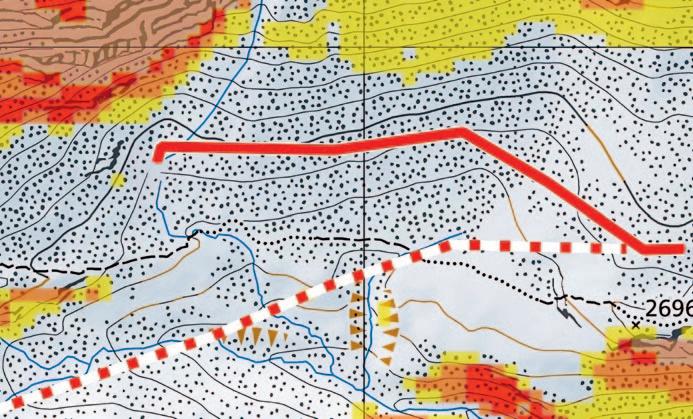

[Vergleich probabilistischer Instrumente zur Risikoabschätzung im Schneesport, #121, S. 40–47]

Ein sehr interessanter Ansatz, der sicher hilfreich ist, die Reaktion der diversen Reduktionsmethoden auf die Änderung einzelner Parameter besser zu verstehen und dadurch zur Weiterentwicklung der Methoden beizutragen. Aber die Motivation für die Arbeit wird von den Autoren ein klein wenig anders angegeben, nämlich Hilfe zu leisten in der Frage „welches der … probabilistischen Instrumente … feiner und/oder treffsicherer und demnach … das Instrument der Wahl ist“. Es wird auch ein positives Fazit gezogen: „Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Auswahl eines geeigneten Instrumentes einen großen Einfluss auf die Sicherheit der Schneesporttreibenden haben kann.“ Die Untersuchung hilft also nach eigenem Bekunden, die richtige Methode auszuwählen, diejenige, die ein Optimum an Sicherheit bietet.

Ich fürchte nur, dass in der durchgeführten Untersuchung relativ viel Willkür enthalten ist. Denn es wurden Entscheidungen getroffen, die man mit ähnlich plausiblen Begründungen auch anders hätte treffen können – und dann wären die Ergebnisse deutlich anders ausgefallen. Dargestellt werden diese Ergebnisse in bunten Graphiken mit dem generellen Farbcode: grün = die Methode sagt: Es ist gut, du darfst gehen/fahren, rot = die Methode sagt: Es ist gefährlich, du darfst nicht gehen/fahren, gelb und rosa = die Methode sagt: Es sind noch weitere Untersuchungen oder zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Das wird für viele Fälle untersucht und dann tabellarisch zusammengestellt. Je mehr Grün eine Methode in so einer Tabelle ausweist, umso „offensiver“ ist sie, und je mehr Gelb, Rosa und Rot sie ausweist, umso „defensiver“ ist sie. Auf dieser Basis wird z. B. gesagt, dass beim Altschneeproblem Stop or Go „offensiver“ wäre als die SnowCard und die GRM. Das scheint mir aber vor-eilig zu sein.

Begründung: Auf die Schwierigkeit, eine binäre Ja/Nein-Entscheidung einer Methode in mehrere Abstufungen (von grün über gelb bis rot) aufzugliedern, wird im Beitrag ausdrücklich hingewiesen. Gelöst wird dieses Problem z. B. bei Stop or Go so, dass „Rot“ immer dann vergeben wird, wenn das „Nein“ sich schon aus Check 1 ergibt, „Gelb“ (mit dem Zusatz „eventuell“) wird vergeben, wenn die Entscheidung „Ja“ oder „Nein“ erst in Check 2 gefällt werden kann, und „Grün“ wird vergeben, wenn ein Go (= „Ja“) schon mit Check 1 allein entschieden werden kann. Letzteres wäre, wird gesagt, z. B. beim Altschneeproblem der Fall, weil hier der Check 2 mangels Alarmzeichen immer positiv ausfallen müsse. Das kann ich aber nicht nachvollziehen: So wie ich Stop or Go verstehe, muss man bei dieser Methode bei positivem Check 1 immer auch Check 2 durchführen und der kann prinzipiell auch immer zu einem Nein führen. Zur Veranschaulichung müssen wir uns nur überlegen, wodurch überhaupt Fehler in Entscheidungen über Lawinen zustande kommen können. Meines Erachtens nach aus drei Gründen: Erstens weil (fast) alle Aussagen nur Wahrscheinlichkeitsaussagen sind (Beispiel: Lawinenauslösung schon durch kleine oder erst durch große Zusatzbelastung), zweitens weil wir vor Ort einer Fehlbeurteilung unterliegen können (Beispiel: Hangsteilheit oder Exposition falsch eingeschätzt) und drittens weil auch im Lawinenlagebericht einmal ein Fehler enthalten sein kann (sei es ein echter Fehler, oder nur dadurch, dass der Lagebericht immer nur für eine ganze Region gilt und der spezielle Einzelhang auch anders sein kann). Dadurch kann auch beim

Altschneeproblem nach einem positiven Check 1 auch einmal ein negativer Check 2 eintreten, weil eben doch irgendetwas verdächtig ist. Konsequenterweise müssten daher in der Ergebnistabelle alle solchen Fälle statt mit Grün mit Gelb (und dem Zusatz „eventuell“) bewertet werden. Dann schlägt aber die relative Bewertung vom Stop or Go zur Snow-Card und zur GRM um, dann sind letztere „offensiver“. Das Ergebnis hängt also stark von den willkürlich getroffenen Entscheidungen ab!

Zur Ergänzung möchte ich noch anmerken, dass ich auch noch einige andere Ausweisungen in den Tabellen nicht nachvollziehen kann und jeweils auch keine plausible Erklärung hierfür finden kann: y In Tab. 1 wird die ERM bei 35° und bei 37,5° Hangneigung mit „Grün“ bewertet. Das Basisszenario (das leider nicht genauer beschrieben ist) beruht aber auf GS 3 und da ist bei der ERM meines Erachtens bei 34° Schluss, die entsprechenden Felder in der Tabelle müssten daher rot sein.

y Das Gleiche gilt m. E. auch für Tab. 3, auch da müssten bei der ERM bei GS 3 die Felder bei 35° und bei 37,5° Hangneigung rot sein, sie sind aber grün.

y Noch schärfer ist das m. E. in der Tab. 1 bei der Abhängigkeit von der GS: Bei der ERM müsste es bei GS 4 (und 33° Steilheit) ein klares Nein geben, das Feld ist aber grün.

y Generell „günstige“ und „ungünstige“ Expositionen: Diese Begriffe stammen m. E. aus der Gedankenwelt der SonwCard und GRM, die anderen Methoden kennen diese Einteilung nicht. In den Tabellen sind aber auch hierfür zum Teil deutlich unterschiedliche Ergebnisse für „günstige“ und „ungünstige“ Expositionen ausgewiesen. Das kann m. E. nur infolge unterschiedlicher Basisszenarien zustande kommen, doch werden die leider nicht beschrieben. Es ist daher schwierig zu bewerten, ob dieses Ergebnis Folge der Methode oder des gewählten Basisszenarios ist.

y Besonders problematisch ist das bei der PRM. Die kennt diese Begriffe so auch nicht, berücksichtigt aber eine eigene (und immer gleiche!) Abhängigkeit von der Ausrichtung des Hanges, sogar in insgesamt vier Abstufungen. In dem hier diskutierten Beitrag werden diese Unterschiede zusätzlich noch mit einer Abhängigkeit von „günstig“ und „ungünstig“ überlagert. Ohne nähere Angaben ist das schwer zu bewerten.

Es gibt noch ein weiteres Problem: Der Beitrag untersucht erklärtermaßen nur den probabilistischen Anteil der diversen Methoden. M. E. sind jedoch alle Methoden ein Gemisch aus probabilistischen und analytischen Bestandteilen (mit unterschiedlichen Anteilen). Das beginnt schon damit, dass der Lawinenlagebericht (der seinerseits auf analytischer Basis erstellt wird) nur mit einem gewissen „analytischen Sachverstand“ verstanden und innerhalb der Methode „richtig“ berücksichtigt werden kann. Und bei Anwendung der Methoden ist dann noch weiterer „analytischer Sachverstand“ unerlässlich. Bei Stop or Go z. B. ist das durch die 5 klar gestellten Fragen in Check 2 (und durch die 3 ebenso klaren Go-Faktoren) evident, ein gewisser analytischer Anteil steckt aber auch in allen anderen Methoden drinnen. Z. B. erfordert die Entscheidung zwischen „günstiger“ und „ungünstiger“ Exposition m. E. zwingend ausreichenden „analytischen Sachverstand“ (und sie ist nach meiner Beurteilung auch nicht so gut strukturiert, wie das bei Stop or Go der Fall ist, fordert also eher noch mehr „analytischen Sachverstand“). Auch viele andere Detailentscheidungen können umso besser getroffen werden, je besser

v 16

der „analytische Sachverstand“ ist. Etwas überspitzt könnte man sagen, wie gut eine Methode ist, hängt davon ab, wie gut sie Probabilistik und Analytik miteinander verknüpft. Eine Bewertung einer Methode kann immer nur nach ihrer Gesamtwirkung erfolgen, nicht aus dem probabilistischen Anteil allein.

Mein persönliches Fazit: Der verfolgte Ansatz hilft, Unterschiede zwischen den strategischen Methoden herauszuarbeiten, diese dadurch besser zu verstehen, und dabei gewonnene Erkenntnisse dann für die Weiterentwicklung zu nutzen. Für eine vergleichende Bewertung der Methoden ist der Ansatz aber problematisch.

Eike Roth, Physiker, Autor von „Lawinen: Verstehen/Vermeiden/Praxistipps“

l[Lawinenmantra] Danke für die umfassende Aufarbeitung der lawinenkundlichen Themen in der Ausgabe #121 (Vergleich probabilistischer Instrumente/Achtung Lawine!/ Unterteilung der Gefahrenstufen). Besonderen Dank für die umfassende Darstellung und Gegenüberstellung der probabilistischen Instrumente. Ebenso die Feinjustierung der Gefahrenstufen durch den SLF sehe ich als eine wertvolle Bereicherung, die hoffentlich überall Eingang finden wird. Sie entspricht sicherlich nicht nur meiner bisherigen gedanklichen Vorgehensweise. Eine 3 war für mich nie einfach eine 3. Sollte sich das durchsetzen, werden GRM und SnowCard durch die Darstellung der Zwischenstufen Vorteile gegenüber anderen Reduktionsmethoden gewinnen. Beifall auch für die Integration der GKMR im neuen deutschen Faltblatt ACHTUNG LAWINEN! Bei der Beschäftigung damit ist mir aufgefallen, dass sich diese nahezu deckt mit dem in der Ausbildung des DAV vermittelten Lawinenmantra. Selbst habe ich von Anfang an mit der für mich netten, aber verwirrenden Grafik gehadert, die es mir schwermachte, diese zu vermitteln. Aus diesem Grund hatte ich mir für Kurse das Mantra neu aufbereitet und reduziert. Aber braucht es noch beides? Da die GKMR nun mit allen bestehenden Elementen des Faltblattes verzahnt wurde, hat das Mantra für mich seine Schuldigkeit getan. Joachim Sator, DAV Trainer B Skihochtouren

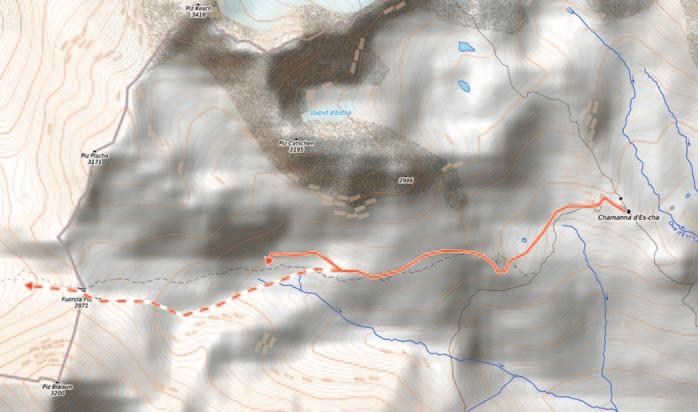

[Digitale Navigation] Lieber Georg, vielen Dank für deine Antwort zu meinem Leserbrief „Digitale Navigation“ in bergundsteigen #121. Interessant! Dazu eine Anmerkung und eine Anregung:

y Handy anlassen, um Handyortung zu ermöglichen [Anmerkung]: Ich finde, es ist wahrscheinlicher, dass mein Handyakku aufgrund stetiger Verbindungssuche schneller leer ist, als dass ich einen Unfall erleide, bei dem mich die Rettung über mein eingeschaltetes (nicht im Flugmodus) Handy finden kann (bzw. muss). Zumal ich bei letzterem Szenario irgendwo mit Empfang liegen, irgendein Dritter die Rettung alarmieren und die Handyortung dann auch noch alle datenschutzrechtlichen Hürden nehmen muss. Aber das kann, soll, darf jeder selbst entscheiden.

y Handy auf Skitour [Anregung]: Dass der Abstand wichtiger ist als Flugmodus aus/an, bestätigt auch Alex Weijnman, Head of Avalanche Safety bei Mammut im aktuellen Podcast bei ulligunde.com (https://ulligunde.com/2022/12/episode86-lawinen-und-irrtumeralex-weijnman/). Als Trainer C Bergsteigen bin ich keine ausgebildete Fachfrau für den Winter. Dennoch wird meines Wissens immer noch in DAV-Kursen (und zig DAV-Touren) gelehrt und vor der Tour ermahnt, das Handy in den Flugmodus zu schalten. Dass ein Trainer den Teilnehmern rät, das Handy bitte 20 cm entfernt vom LVS zu verstauen (und gleiches für GoPro & Co zu beachten), habe ich noch nie auf einer Sektionstour gehört. Wäre es daher nicht sinnvoll, die sog. „Lehrmeinung“ dazu entsprechend anzupsassen, so dass „Winter Trainer“ bitte ihre Teilnehmer vor der Tour entsprechend briefen?

Anne Zeller

d[Dummyrunner] Ich habe eine kurze Frage zum Thema „Dummyrunner“. Vielleicht könnten mir die Experten hierzu ein kurzes Statement geben? Situation am Stand:

y Zwei gute Fixpunkte, aber keine Bohrhaken y Fixpunkte weit genug voneinander entfernt, dass die HMS im Sturzfall nicht in den Dummyrunner gezogen werden kann y HMS Fixpunktsicherung

y Beide Kletterer etwa gleich schwer

Frage: Ist es belastungstechnisch in diesem Fall besser, den Vorsteiger direkt in den Stand stürzen zu lassen, als am oberen Fixpunkt des Stands einen Dummyrunner einzuhängen?

Illustration zum Lawinenmantra.

Illustration: Georg Sojer

Ich habe mir überlegt, dass die Kraft, die durch den Dummyrunner auf den oberen Fixpunkt wirkt, diesen weit höher belastet (Sturzzug und Fangstoß addieren sich ja dort) und vielleicht zum Versagen bringt, als wenn ich mit einer normalen Ausgleichsverankerung beide Fixpunkte belaste. Es wird ja beim Sturz zuerst nur der obere Fixpunkt durch den Dummyrunner belastet, und erst später auch der untere, wenn die HMS greift. Eine Kräfteverteilung findet in diesem Fall nicht statt. Deshalb ist mir eigentlich nicht klar, wieso diese Methode in dieser Art propagiert wird. Soweit ich mich erinnern kann, ist das Thema der zusätzlichen Belastung des Stands durch die Verwendung eines Dummyrunners noch nicht im Magazin behandelt worden. Auch habe ich leider noch keine Fallversuche dazu in der Literatur gefunden. Aber vielleicht können Sie mir die Situation erhellen …

17

d

Ich persönlich baue wenn immer möglich den Dummyrunner nicht in das Standplatzsystem ein, um dieses Problem auszuschließen.

Gerd Essl, Klagenfurt

In deinem Fall – Partnersicherung mittels HMS im Zentralpunkt –macht der Dummyrunner wenig bis gar keinen Sinn. Eher veschlechtert er die Belastungssituation, wie von dir dargestellt. Einen Fixpunkt (den höher gelegenen) am Standplatz als erste Zwischensicherung (= Dummyrunner) zu verwenden, ist dann wichtig und richtig, wenn ich mit einem Tuber (z. B. Reverso) am Körper sichere. Tuber bieten (fast) keine Bremskraft bei Belastung nach unten (= Sturz in den Stand bzw. Körper)! Eine solide Zwischensicherung stellt sicher, dass der Sturzzug nach oben gerichtet ist und der Tuber seine Bremskraft entwickelt (ca. 2,5 kN).

Die HMS ist für Sturzbelastung nach unten gut geeignet. Die Bremskraft ist in diesem Fall sogar höher (ca. 3,5 kN) als bei Sturzzug nach oben. Auf einen Dummyrunner kann verzichtet werden. Dennoch: Eine solide Zwischensicherung auf den ersten drei Metern über dem Standplatz bleibt eine gute Empfehlung.

Michael Larcher, Leiter Bergsportabteilung ÖAV

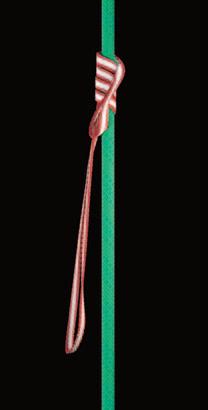

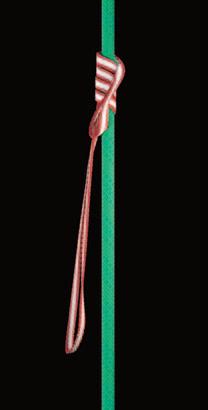

l[Leash beim Eisklettern] Eure Zeitschrift habe ich durch meine Ausbildung zum FÜL Klettern C-Trainer vor über 15 Jahren kennengelernt und bin seitdem Abonnent. Jede Ausgabe lese ich immer mit großem Interesse. Der Dialog mit den Lesern ist oft auch sehr interessant. Nun bitte ich euch einmal um euren Ratschlag zum Thema „herabfallende Eisgeräte“. Ich war vor Kurzem Teilnehmer bei einem Eiskletterkurs für Fortgeschrittene in der Taschachschlucht. Der sehr erfahrene Fachübungsleiter war der Meinung, dass die Verwendung einer Leash (Fangleine für die Eisgeräte) für den Kletterer eine zusätzliche Gefahr bedeutet, weil ein herabfallendes Eisgerät von der Leash wieder zurückprallen könnte und den Kletterer dadurch evtl. verletzen kann. Dieser Gefahr bin ich mir bewusst. Mir geht es aber natürlich um den Schutz der vielen Personen (es waren zeitweilig ca. 80–100 Leute in der Schlucht) vor herabfallenden Eisgeräten. Im freien Fall erreichen Gegenstände nach 10 m Fallstrecke ca. 50 km/h! Was ist eure generelle Meinung zur Verwendung einer Leash beim Eisklettern? Wie sieht es eigentlich auf der rechtlichen Seite aus? Muss der Kletterer mit rechtlichen Folgen rechnen, wenn ihm ein Eisgerät runterfällt und eine andere Person dadurch geschädigt wird? Gibt es Unterschiede in der Rechtsprechung je nach Land (D, A, CH, F, IT …)? Wird es evtl. sogar als grob fahrlässig beurteilt, weil eine Leash den Unfall verhindert hätte, und werden sich dann Haftpflichtversicherung darauf berufen und den Schadenersatz verweigern? Über eure Stellungnahme wäre ich sehr dankbar.

Heinrich Sattelmayer

Vielen Dank für deine interessante Anfrage. Ich nehme sie zum Anlass, etwas weiter auszuholen und generell die brandaktuelle Thematik herunterfallender Gegenstände beim Eisklettern zu beleuchten und konkret auch auf die Situation in der Taschachschlucht einzugehen. Aber der Reihe nach:

Früher waren Handschlaufen beim Eisklettern obligatorisch. Aus sportlichen (man spart Kraft, weil man in den Schlaufen hängt) und praktischen (störend beim Wechseln der Eisgeräte im anspruchsvollen Gelände) Gründen sind sie aber von der Bildfläche verschwunden bzw. waren sie sogar verpönt. Dadurch erlebte die Leash ihre Renaissance. Die Sicherung von Eisgeräten in Eisflanken durch zwei Reepschnüre gab es nämlich schon früher. Vorteile der Leash: Die Eisgeräte sind gegen Herunterfallen gesichert, was in langen Touren durchaus ein erheblicher Vorteil ist. Eine Verletzung auf Grund der Leash durch zurückfedernde Eisgeräte ist mir nicht bekannt und das Risiko ist meines Erachtens auch durchaus überschaubar. Ein weiterer Vorteil der Leash ist ein Mini-Backup im Falle eines Rutschers ins Eisgerät. Es gibt Leashes deren Lastarme 3,5 kN statisch (Edelrid) halten. Auch bei der Leash von Black Diamond (2 kN) (siehe Abb.) geht sich ein bewusstes (!) Hineinsetzten aus. Nachteile: Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt und besonders im Vorstieg muss man darauf achten, dass man nicht mit den beiden Halbseilen und der Leash zu „stricken“ beginnt. Dafür ist z. B. der kleine Schrauber von Grivel mit Mini-Kreisel (max. 780 kg) ganz praktisch. Fazit: Bei langen, insbesondere kombinierten Touren hat die Leash definitiv ihre Berechtigung, im Eisklettergarten bzw. im Drytooling-Garten ist sie hingegen störend. Nun zu deiner konkreten Frage: Grundsätzlich sind die Personen unterhalb von Kletterern bzw. am Einstieg selbst dafür verantwortlich, dass ihnen nichts auf den Kopf fällt (hier gibt es auch eine Analogie zum Sportklettern: Sturzraum freihalten!).

18

Vollbetrieb in der Taschachschlucht. Foto: Gerhard Mössmer

Leider, leider ist dieses Bewusstsein beim Eisklettern in den letzten Jahren – insbesondere an vielbegangenen, eher leichten Eisfällen – verloren gegangen. Wenn fünf Seilschaften am Einstieg Schlange stehen, gesellt sich noch eine sechste dazu und wenn dann von oben etwas herunterfällt motzen alle. Eisschlag lässt sich beim Eisklettern nicht vermeiden! Man kann zwar schonend und behutsam klettern, aber ganz ausschließen lässt er sich nicht! Genauso lässt es sich nicht ausschließen, dass mein Eisgerät herunterfällt. Deshalb wir auch in der Ausbildung gelehrt, dass Stände immer außerhalb des Eisschlagdeltas (und was sonst noch herunterfallen kann) sein sollen. Das wird natürlich bei zu vielen Seilschaften im Fall zunehmend schwieriger bis unmöglich. Und jetzt zur Taschachschlucht, erlebt an einem Wochenende im Jänner. Der Eisklettergarten ist knackevoll (was sehr erfreulich ist; und bei der Gelegenheit auch Danke an Alfi Dworak für die unermüdliche Arbeit und die perfekten Kletterbedingungen!). Alle zwei Meter hängt ein Toprope-Seil, d. h. jede (!) Linie ist besetzt. Steigen die Topropekletterer möglichst gleichzeitig, dann ist das bezüglich Eisschlag auch kein allzu großes Problem (Tipp: Miteinander reden oder fünf Minuten abwarten!). Will dann aber jemand – so geschehen – dazwischen im Vorstieg hinauf, dann wird’s kritisch. Dass das keine gute Idee ist, liegt auf der Hand. Die Frage, wer die Verantwortung trägt, wenn diesem Helden (er wurde am Start von zwei Bergführern auf die Risiken angesprochen und ist trotzdem eingestiegen) ein Eisgerät oder ein Eisbrocken auf den Kopf fällt, kann jeder für sich selbst beantworten …

Fazit: Nachdem die Leash kein Standard ist – im Gegenteil, im Eisklettergarten wird sie praktisch gar nicht (aus oben genannten Gründen) verwendet –, kann man demzufolge auch keinesfalls von einer Fahrlässigkeit sprechen, wenn jemand sein Eisgerät verliert und dabei einen anderen trifft.

Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten und wünsch dir weiterhin viel Spaß beim Eisklettern.

Gerhard

Mössmer,

Mössmer,

Abteilung Bergsport ÖAV

l[Lob] Ich muss euch endlich zur neuen Redaktion meine Begeisterung ausdrücken. Das war für mich ein Quantensprung. Es ist einfach alles besser geworden, im speziellen der aktuelle Beitrag von Pit Rohwedder in #121. Fantastisch. Der gehört in den Schulunterricht.

Ciao, Gerald

PERFORMANCE POWERED BY THE

BOA® FIT SYSTEM

PERFEKT EINGESTELLT Fein anpassbar für eine präzise Passform.

FEST UMSCHLOSSEN

Eine eng anliegende, sichere Passform verbessert die Laufeffizienz und reduziert die Stoßbelastung.

ZUVERLÄSSIG

Entwickelt, um unter den härtesten Bedingungen zu bestehen.

Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.

LA SPORTIVA JACKAL II BOA

BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

Leash von Black Diamond. Foto: Gerhard Mössmer ■

LA SPORTIVA JACKAL II BOA

BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

Leash von Black Diamond. Foto: Gerhard Mössmer ■

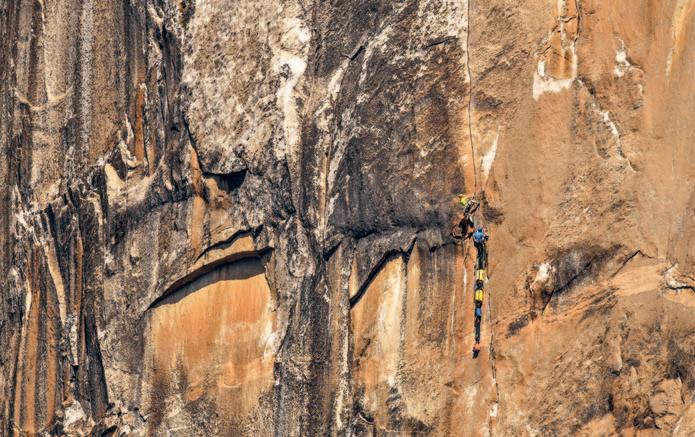

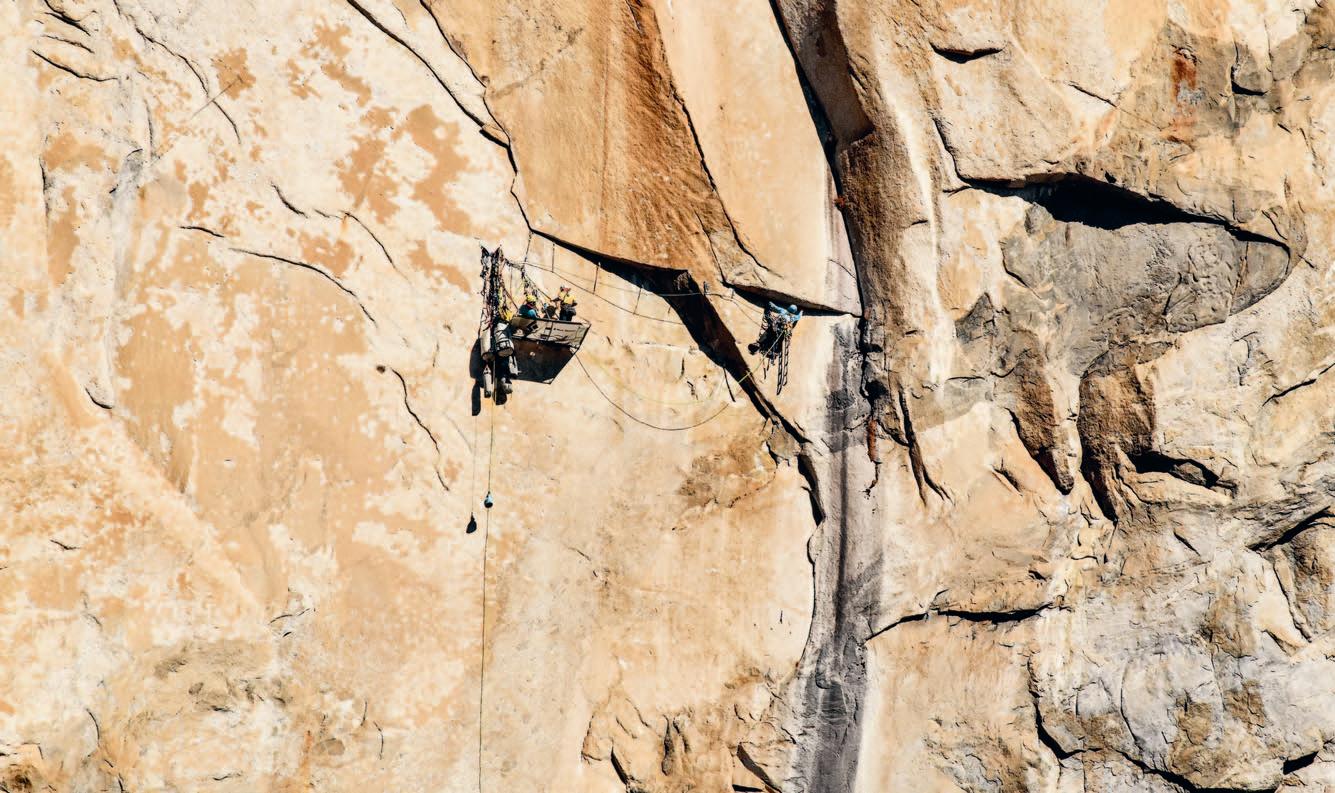

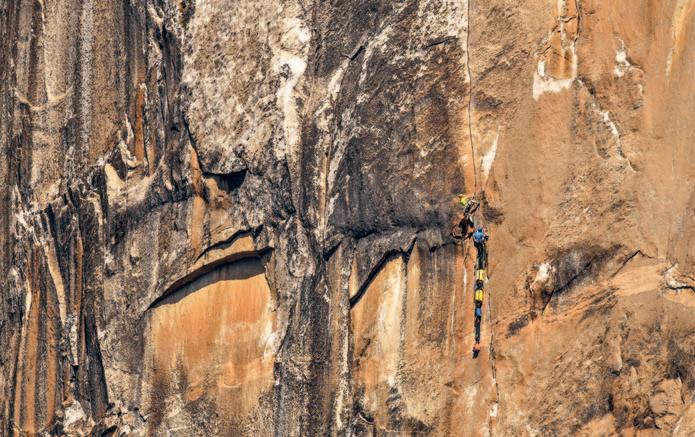

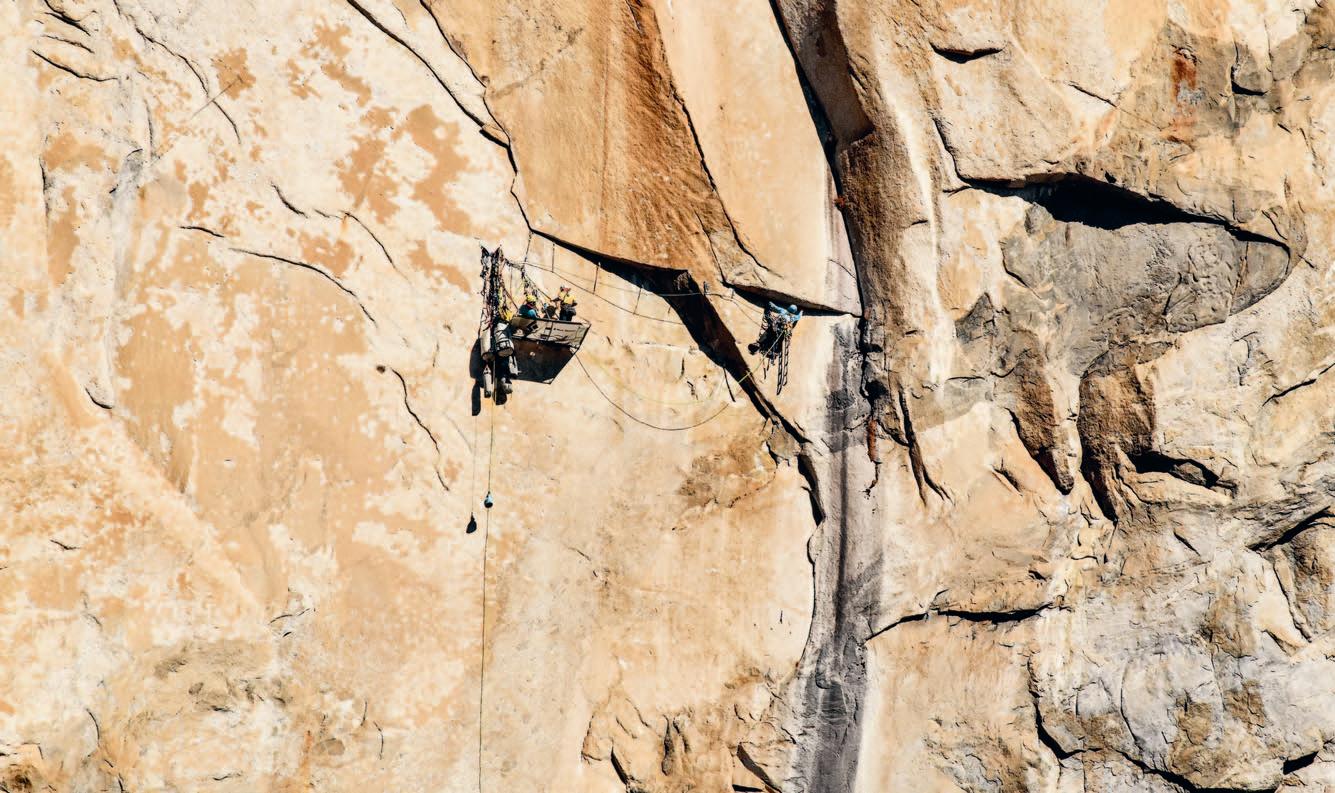

El Capitan Report: Die tägliche Dosis Bigwall

Seit 27 Jahren steht Hobbyfotograf Tom Evans aus Südkalifornien auf der Wiese „El Cap Meadow“ und fotografiert Kletternde bei ihren Bigwall-Abenteuern am großen Stein im Yosemite Valley. Dem pensionierten Lehrer entgeht mit seiner Nikon D5600 mit 600-mmAF1-Objektiv keine Bewegung am El Capitan, sei es an der „Nose“, „Freerider“ oder am „Shield“. Wem die trüben Frühjahrstage zu lange werden, der kann sich an seinem täglichen Blog das Herz erwärmen und mit den internationalen Teams mitfiebern.

www.elcapreport.com

Urs Wellauer wird neuer Präsident der IFMGA

Im November 2022 hat der Schweizer Urs Wellauer die Präsidentschaft der International Federation of Mountain Guides Association, kurz IFMGA übernommen. In der 1965 gegründeten Dachvereinigung sind Bergführer*innen aus 20 Ländern vertreten. Urs Wellauer ist Leiter der Abteilung Arbeitssicherheit des Schweizer Bergführerverbandes, Vermessungszeichner und natürlich Bergführer.

b

Tom Evans auf seinem Posten.

dies & das s

Der Schweizer Urs Wellauer ist neuer internationaler Bergführerpräsident.

Foto: Markus Burger

20 / bergundsteigen #122 / frühling 23

Die Augen von El Capitan. Karolina Oska und Michal aus Polen in der Route „El Córazon“. Foto Tom Evans

Rückruf DMM Swivel (2.11.2022)

Dieser Rückruf betrifft alle Produkte von DMM mit eingebauter Mini-Swivel-Einheit. Grund für den Rückruf: Bei der Benutzung eines DMM Director-Produkts (Karabiner mit SwivelEinheit) wurde der Swivel vom Karabiner getrennt, niemand wurde dabei verletzt. DMM bittet alle Kund*innen, die betroffenen Produkte nicht mehr zu benutzen, die Produkte auf dmmwales.com zu registrieren und einzusenden. Einsendedetails bekommt man nach der Online-Registrierung der Produkte. Die Swivel werden überprüft, die betreffenden Schrauben ausgetauscht und ab Februar 2023 an die Besitzer*innen zurückgeschickt.

Betroffene Produkte: SW400 Mini Swivel, SW450 Focus Swivel Bow, SW440 Focus Swivel D, SW470 Nexus Swivel Bow to D, SW480 Nexus Swivel D to D, SW490 Nexus Swivel Bow to Bow, A63x Director Swivel Eye (alle Verschlusstypen), A64x Director Swivel Boss D (alle Verschlusstypen), A 64x Director Swivel Boss Bow (alle Verschlusstypen). Außerdem alle Farbvarianten dieser Produkte. Kontaktformular zur Einsendung des Produktes unter: www.dmmwales.com

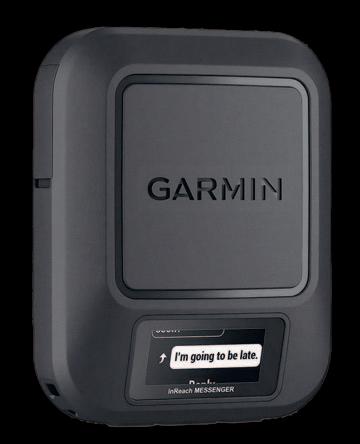

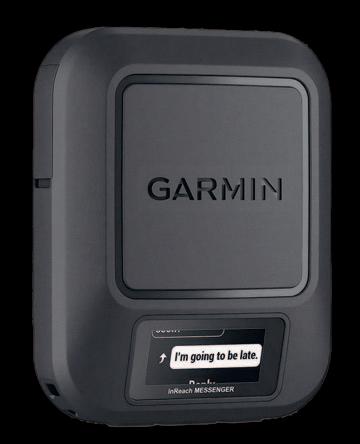

Satellitenkommunikation fürs Smartphone

Mit dem inReach Messenger präsentiert Garmin ein neues Satellitenkommunikationsgerät, das über Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt werden kann. Auch ohne Mobilfunknetz kann man so mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben und sogar Gruppen-Chats einrichten. Damit das Versenden und Empfangen von Nachrichten funktioniert, wird die GarminMessenger APP auf einem kompatiblen Smartphone installiert. Ein Satellitenabonnement muss man auch noch buchen. Bei fehlendem Mobilfunknetz wird direkt das Iridium-Satellitennetz zum Versenden von Nachrichten benutzt. Weitere Funktionen sind „Notruf absetzen“, „Standort teilen“ und „Wetterbericht abrufen“. Alle Funktionen können aber auch ohne Smartphone vom inReach Messenger aus bedient werden, allerdings ist das Display sehr klein und das Erstellen von Nachrichten dauert länger. Eine Trackingfunktion mit Intervallen zwischen zwei Minuten und vier Stunden kann außerdem zum Zurückfinden genutzt werden (Trackback-Funktion). Allerdings gibt es für diese Funktion deutlich bessere Geräte mit größeren Displays (beispielsweise das Garmin inReach Mini 2). Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 28 Tagen (bei freier Sicht zum Himmel) ist man mit dem inReach Messenger auch für längere Unternehmungen gewappnet. Das Gerät ist mit 3,1 x 2,5 Zentimetern bei 114 Gramm handlich und leicht, der Preis liegt aktuell bei 300 Euro.

Der inReach Messenger ist ein neues Satellitenkommunikationsgerät, das mit dem Smartphone gekoppelt werden kann. Damit können schnell und einfach längere Textnachrichten über die Smartphone-Tastatur verfasst werden.

21 | dies & das

Rückruf DMM Swivel. Foto: DMM

(Null-)Toleranz bei

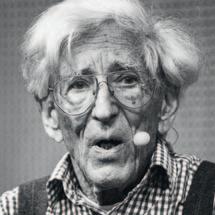

Wir sollten außergewöhnliche menschliche Leistungen feiern. Ich las kürzlich die Forschungsarbeit, die zum Schluss kommt, dass tatsächlich viele der Besteiger*innen aller 14 Achttausender nie die echten Gipfel erreicht haben. Die Nachforschungen behaupten, ich sei einer von drei Bergsteigern, die alle richtigen Gipfel erreicht hätten. Aber mir ist das egal. Mir bedeutet das nicht viel.

Ich denke, es ist wichtig, in Erinnerung zu rufen, dass sich die Technologie ständig weiterentwickelt. Sie wird immer besser und noch besser und dadurch ist es viel leichter geworden, die wahren Gipfel zu finden. Früher war die Technik lange nicht so ausgereift wie heute. GPS und moderne Kartensysteme haben das Bergsteigen revolutioniert. Daher zu behaupten, diese großartigen menschlichen Leistungen von damals sind nicht gültig, weil die Technik noch nicht so weit war, ist nicht fair. Wenn jemand alle 14 Achttausender bestiegen hat, Tausende und Abertausende Meter mit all seiner damaligen Erfahrung hochgestie-

gen ist und zu jenem Punkt kam, den er für den Gipfel gehalten hat, weil er damals nicht mehr Daten zur Verfügung gehabt hat, dann macht das absolut nichts. Selbst wenn der erreichte Punkt ein paar Meter außerhalb unserer modernen Standards ist. Sie haben hart gearbeitet, sind auf den Gipfel gestiegen, der damals als Gipfel bekannt gewesen ist, und haben deshalb alle 14 Achttausender bestiegen. Niemand kann ihnen das nehmen, diese außergewöhnliche menschliche Leistung! Reinhold Messner ist der größte Bergsteiger aller Zeiten und er hat als Erster alle 14 Achttausender bestiegen – keine Frage! Seine Rekorde sind bahnbrechend. Er war der Erste, der alle 14 Achttausender ohne Sauerstoff bezwungen hat. Er hat gezeigt, dass es möglich ist, und viele Menschen folgten seinem Weg. Er ist ein großartiger Mann, der Generationen dazu inspiriert hat, ihre eigenen Träume zu verfolgen. Und er war einer der wenigen Menschen, die an mich geglaubt haben, als ich mein Projekt „14 Achttausender in sieben Monaten“ begonnen habe. Niemand kann ihm und auch nicht den anderen 14-Achttausender-Besteigern ihren großartigen Erfolg nehmen. Niemand! Wir sollten diese tollen Leistungen feiern und andere Bergsteiger unterstützen und in der Community willkommen heißen, damit sie ebenso ihre Träume verwirklichen können.

Nirmal Purja ist ein nepalesischer Bergsteiger und ehemaliger GurkhaSoldat, der seinen Angaben zufolge alle 14 Achttausender in sieben Monaten mit Flaschensauerstoff und Helikoptertransfers bestiegen hat. Nachforschungen ergaben aber, dass auch er nicht innerhalb der sieben Monate auf allen höchsten Punkten der Berge stand.

pro & contra bs

22 / bergundsteigen #122 / frühjahr 22

nicht erreichten 8000ern?

SSeit vier Jahrzehnten sammle ich Fakten über Berge und das Bergsteigen und ich habe immer fest daran geglaubt, dass der höchste Punkt eines Berges der einzige ist, der wirklich als Gipfel zählt. Dank zunehmender Forschung und ausgefeilterer Technik ist es in letzter Zeit jedoch offensichtlich geworden, dass diese ausschließlich topografische Herangehensweise nicht der Erfahrung der Bergsteiger und auch nicht den Gipfeln der Achttausender entspricht. In den letzten zehn Jahren haben einige Kollegen und ich viele Gipfelfotos untersucht, im Speziellen Fotos der drei Achttausender Manaslu, Annapurna I und Dhaulagiri I. Bei diesen Bergen gibt es offene Fragen bezüglich der genauen Verortung der Gipfel sowie der Aufzeichnungen, wer bis wohin aufgestiegen ist. Nach all diesen Untersuchungen und dem Austausch untereinander ist es nun klar, dass viele Bergsteiger – einschließlich einiger gut bekannter – die höchsten Punkte auf einem oder mehreren dieser Berge nicht erreicht haben, und zwar aufgrund der unsicheren Topografie.

Stattdessen sind Bergsteiger – wissentlich oder nicht – an einer Auswahl niedrigerer Stellen stehen geblieben – es geht um 35 bis 190 Meter Distanz, teilweise in noch sehr schwierigem Gelände. Als wir 2019 die PDFs mit den umfangreichen Ausführungen über die Gipfelzonen der drei oben genannten Berge und zugleich alle als Gipfelbesteigung deklarierten Routenendpunkte veröffentlichten, haben anschließend einige ihre vorher falschen Gipfel mit einer neuen Besteigung bis zum höchsten Punkt korrigiert, zumindest bei Annapurna I und Dhaulagiri I. Beim Manaslu kamen,

obwohl auch im PDF erkennbar, die Korrekturen erst 2021, nachdem Drohnenfotos der Gipfelregion gemacht und gezeigt worden waren. Unser 2019 gemachter Vorschlag für „Toleranz-Zonen“ wurde schnell wieder verworfen, weil wir herausfanden, dass Miss Hawley 1997 einem Indonesier mit Namen Misirin den Gipfel aberkannte, weil er einem Klienten hinunterhelfen musste und 30 Meter vor dem Gipfel des Everest umgekehrt war und somit keine Gipfelanerkennung bekommen hatte. Das heißt: Wenn Miss Hawley um all diese viel weiteren Distanzen zum Gipfel gewusst hätte, hätte sie diese behaupteten Besteigungen niemals anerkannt, mit Sicherheit nicht!

Nachdem nun alle unsere Forschungsergebnisse am 8. Juli 2022 mit allen Namen veröffentlicht wurden, gab es gemischte Reaktionen. Es gab Gratulationen zur akribischen Forschungsarbeit, aber auch Beschimpfungen besonders von den Fans der Legenden und von einigen Legenden selbst, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte. Es wird Menschen geben, die denken, dass unsere Arbeit nicht wichtig sei: Lasst alles beim Alten und macht eine allgemeine Amnestie für alle historischen Besteigungen! Aber viele andere wollen liebend gerne wissen, was Fakt ist: Wie viele Bergsteiger wirklich auf allen echten Gipfeln der 14 Achttausender standen.

Und dafür ist unsere neue Tabelle mit allen Forschungsergebnissen sehr hilfreich (www.8000ers.com). 2022 haben dann auch sehr viele Bergsteiger ihren falschen Manaslu-Gipfel durch eine erneute Besteigung bis zum echten Gipfel korrigiert.

Eberhard Jurgalski ist ein deutscher Berg-Chronist und Buchautor. Er ist bekannt für das Sammeln von Informationen über Achttausender und deren Besteigungen. Zudem beschäftigt er sich mit der systematischen Erfassung von Bergen anhand topografischer Kriterien und geografischer Gebirgsforschung.

Für die heutige Jagd nach Rekorden im Profibergsteigen ist es nötig, ein möglichst exaktes Bild der historischen Besteigungen zu erhalten, um für die Zukunft eindeutige sportliche Richtlinien zu definieren. Auch Bergsteigen ist nun einmal ein Konkurrenzsport geworden, bei dem es inzwischen um viel Geld geht. Somit sollten die einfachsten Regeln für die Zukunft sein: Als Gipfel gilt ausschließlich der Gipfel, und keine Helikopter vom Basislager zu einem höheren Camp. Die UIAA hat 2002 schon in der „Tyrol Declaration“ geschrieben, dass bei Erstbesteigungen ein Bergsteiger verpflichtet ist, möglichst genaue Angaben zu machen, und wenn berechtigte Zweifel bestehen, muss man denen nachgehen.

Bei großen Besteigungsserien, wie den 4000ern der Alpen, den 6000ern der Anden, den Seven Summits, den Seven Second Summits oder bei den 8000ern, sollten diese Richtlinien ebenso selbstverständlich sein. Hier sollte die UIAA nun tätig werden und die weltweiten Alpinvereine und -organisationen anhalten, uns bei der weiteren Forschung behilflich zu sein. ■

23 | pro & contra

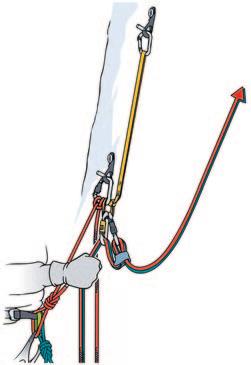

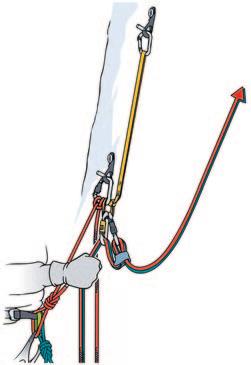

How to Aid Climb!?

In den ersten beiden Teilen dieser Artikelserie zum BigwallKlettern haben wir uns mit Schwierigkeitsgraden, Logistik und Systemen zum Raufziehen des Haulbags befasst. Im letzten Teil wollen wir uns über die spezifische BigwallAusrüstung sowie die Klettertechnik unterhalten, die es braucht, um sich an selbst platzierten Sicherungen mit Steigleitern hochzuarbeiten. Die Fertigkeiten im technischen Klettern sind entscheidend, um in großen Wänden Zeit zu sparen und Risiken zu minimieren.

Von Thomas Wanner und Ben Lepesant

Schon die Schwierigkeitsgrade, die beim technischen Klettern zum Einsatz kommen, geben einen Hinweis darauf, dass das technische Klettern eine weniger ‚feingliedrige‘ Angelegenheit ist als das Freiklettern.

Wie bereits im ersten Teil (Ausgabe #119) genauer beschrieben, gibt es verschiedene Skalen, die verwendet werden, um eine Bigwall-Route zu beschreiben. Die wichtigste und gebräuchlichste ist die A-Skala, die von A0 bis A5 geht und auch über zahlreiche Abstufungen (+/-) verfügt. Die Schwierigkeiten einer Seillänge werden typischerweise mit jeder Begehung geringer: die Placements werden größer und Gebrauchsspuren weisen den Weg. Die fragilsten Placements gehen kaputt und es kommen Bohrhaken und Bat Hooks (Bohrloch zum Hooken) hinzu. Ein weiterer wichtiger Hinweis findet sich im Jahr der Erstbegehung: Eine A4- oder A5-Länge aus den 1970er-Jahren entspricht oft einer A2 oder A3 Seillänge aus den 1990er-Jahren – man bezeichnet die neuen Bewertungen auch als „new wave“. Die abgeschwächte Bewertung ist vor allem dem besseren Material geschuldet. Nicht immer ist klar, wie ‚new wave‘ eine Bewertung ist, aber ein Blick auf das empfohlene Rack (Ausrüstung) gibt meistens Aufschluss darüber, welche Schwierigkeiten zu erwarten sind. Wenn man mit 25 kleinen Haken und Copperheads anrücken muss, erwartet einen wohl etwas anderes, als wenn man hauptsächlich Camalots braucht. Im Endeffekt geben die Bewertungen sehr oft nur einen groben Anhaltspunkt.

24 / bergundsteigen #122 / frühling 23

Teil

3. Bigwall

„South Seas“ (A3+), El Capitan.

Foto: Christopher Edmands

Das richtige Setup zum technischen Klettern

Bevor wir uns dem technischen Klettern widmen, werfen wir einen Blick auf das klassische Bigwall-Setup. Dafür benötigen wir Folgendes:

y 2 Steigleitern mit starrem Bügel(!) + Keylock Schnappkarabiner. Jede Steigleiter ist mit dem Anseilring am Gurt via Daisychain verbunden. Dabei sollte die Daisy NICHT über den Schnapper laufen, wenn man sich nach oben bewegt, sonst hängt sie sich aus (mit STRING-Gummi von Petzl bleibt die Daisy in der richtigen Position, siehe Abb. 1 und 2). Ein wichtiger Hinweis, der allgemein bekannt sein dürfte, ist, dass immer nur eine Öse der Daisychain in den Karabiner eingehängt werden darf. Werden zwei Daisy-Ösen eingehängt, so „schließt man die Daisy kurz“ und hängt lediglich an der Zwischennaht, die verhältnismäßig wenig aushält.

y Halbwegs feste Schuhe (Zustiegsschuhe), Knieschoner (bevorzugt weiche, die nicht rutschen) und je nach Belieben ein Paar abgeschnittene Arbeitshandschuhe aus Leder oder Klettersteighandschuhe.

y 1 Fifi-Hook, der direkt in den Anseilring mittels Ankerstich geknüpft wird, um im steilen Gelände den Körper schnell zu entlasten.

y Ausreichend Expressschlingen zum Bewältigen der Seillänge. Mit diesem Setup können technische A0-Längen (Fortbewegen an Bohrhaken) bereits gut gemeistert werden – ausreichend Übung vorausgesetzt! An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass dieses Setup individuell verfeinert werden kann. Sogenannte „adjustable Daisys“ werden häufig an Stelle der klassischen Daisychain verwendet. Sie ermöglichen ein schnelles Variieren der Länge und man braucht dann auch keinen Fifi-Hook.

Das kleine 1x1 des technischen Kletterns

Man kann das technische Klettern grob in drei Aspekte aufteilen, die relativ unabhängig voneinander sind und die auch nicht alle gleichzeitig beherrscht werden müssen:

y Wie man sich an den Sicherungen emporbewegt. Der Umgang mit den Steigleitern, die Verwendung eines FifiHooks und von Daisy Chains, die Fähigkeiten beim Hoch-inder-Leiter-Stehen.

y Wie viel Angst man hat, und infolge dessen, wie man angebrachte Sicherungen ‚testet‘, bevor man sich ihnen anvertraut. y Welche Fertigkeiten man beim Anbringen der Sicherungen mitbringt.

Bevor man sich an den Fels wagt, sollte man unbedingt erstmal in die nächste Kletterhalle gehen und im „A0-Gelände“ üben. In anderen Worten: die Grundtechnik perfektionieren. Wem das mit Knieschonern und Leitern in einer Halle (verständlicherweise) zu peinlich ist: Ein Klettergarten mit (sehr) engen Hakenabständen bei Schlechtwetter tut es auch. Die wenigsten Menschen, die man beim technischen Klettern sieht, haben die elementaren Abläufe gut drauf, weil sie sie nie isoliert geübt haben. Aus diesem Grund haben sie sich das Zaudern und Zögern angewöhnt, das zwangsläufig passiert, wenn man

Zweifel hegt, ob die Sicherung hält, oder nicht weiß, wo die nächste Sicherung untergebracht werden kann. Es ist extrem wichtig, die Abläufe des technischen Kletterns zu automatisieren, bevor man sich mit dem Legen mobiler Sicherungen auseinandersetzt, und am besten geht das an Bohrhaken!

Und so geht’s

1) Expressschlinge in den ersten Bohrhaken hängen.

2) Steigleiter in den oberen Karabiner der Exe hängen, die Exe mit der Hand ergreifen und …

3) In die Steigleiter steigen und bis ganz nach oben „klettern“. Hier wird einem sofort auffallen, warum die Knieschoner nützlich sind!

4) Seil in die Exe hängen.

5) Expressschlinge in den zweiten Bohrhaken hängen.

6) Andere Steigleiter in den oberen Karabiner der Exe hängen, die Exe mit der Hand ergreifen und …

7) In die Steigleiter steigen. Sobald die andere Steigleiter entlastet ist, hängen wir sie aus und an den Gurt und klettern in der zweiten Steigleiter wieder bis ganz nach oben.

8) Weiter wie 4.

Drei Dinge gilt es hierbei zu beachten. Erstens und am wichtigsten: Das Seil wird zu keinem Zeitpunkt belastet! Zweitens gibt es keinen Schritt, bei dem der Fifi-Hook zum Einsatz kommen muss. Man sollte ihn nur verwenden, wenn absolut notwendig. Wer sich daran gewöhnt, erstmal im Fifi zu sitzen, verliert immens viel Zeit. Im steilen Gelände hilft der Fifi hingegen, höher zu steigen. Eine gute Faustregel ist, immer erst den Fifi in den oberen Karabiner der Exe zu hängen, da man sonst den Karabiner der Exe nicht loslassen könnte. Drittens und letztens werden beim Üben der Abläufe nicht die Placements getestet (es sind im Übungsfall ja sowieso solide Bohrhaken) und es wird nicht lange geschaut, wie es weitergeht. Man steigt sofort in die Leiter so hoch, wie man kann, ohne zu zögern oder in der Gegend rumzuschauen. Es geht einfach nur darum, eine Seillänge so schnell es geht, ohne unnötiges Schaukeln und Ruckeln an den Bohrhaken hinter sich zu bringen.

Wenn man die ganze Seillänge über gut organisiert bleibt, also verhindert, dass sich am Gurt große Unordnung breitmacht oder sich die Daisys, Leitern und das Seil heillos verknoten und man alle drei Meter den Salat organisieren muss, geht das ruckzuck. Wer hier Routine hat und sich diesen sauberen „Schnelldurchlauf“ angewöhnt, der bringt das nötige Handwerkszeug mit, um anspruchsvollere Längen zu klettern. Je anspruchsvoller eine technische Länge ist, desto länger dauert es auch, da mit dem Platzieren und Testen von Sicherungen einfach viel Zeit verloren geht. Eine technische Länge, die aus 50 Sicherungen besteht, kann in 20 Minuten erledigt sein oder einen ganzen Tag beanspruchen. Schritte 1–8 sind dabei immer zu erledigen. Wer bei jedem dieser Schritte zehn Sekunden verschenkt, packt schon eine Stunde auf die Begehungszeit. Es ist immer wieder zu beobachten, dass ein schneller Kletterer für eine Seillänge nur den Bruchteil der Zeit braucht, die ein langsamer benötigt (z. B. 30 min versus 2 h für eine A2-Länge in einer klassischen Tour).

26

„Native Son“ (A4), El Capitan.

Eine erklärende Bilderserie zum Ablauf findet ihr auf www.bergundsteigen.com

Abb. 1 Setup mit Fifi-Hook am Gurt, 2 Daisychains und 2 Steigleitern. Zustiegsschuhe, Knieschoner und Handschuhe sollten ebenso nicht fehlen.

Abb. 2 Damit sich die kleinen Spezialhaken wie Hooks und Beaks nicht dauernd verhaken, kann man sie angehängt in einem Chalkbag transportieren. Hinten angehängt ist auch die Haulleine mit eingehängter Pro Traxion.

27

Bigwallkletterer von vorne

Bigwallkletterer von hinten

| unsicherheit

Foto: Tom Evans

Erste Gehversuche in richtigen Technorouten

Wer die grundlegende Technik beherrscht, also eine kurze Route im Klettergarten ohne größere Probleme schnell bewältigen kann, der sucht sich danach eine Seillänge, in der selbst Sicherungen angebracht werden können. Am besten, man sucht sich einen Riss, in dem man sich an Friends gut hocharbeiten kann. Die Fortbewegung sollte ausschließlich an den mobilen Sicherungen erfolgen. Die Bewegungsabfolge ist gleich wie in der Halle, also ohne Fifi-Hook und ohne die Sicherungen zu testen. Das alles setzt natürlich voraus, dass man seinen Sicherungen vertraut. Wer mit mobilen Sicherungen wenig Erfahrung hat, wird also erstmal viel testen, Theorie und Zeitdruck hin oder her (siehe bergundsteigen #116, Klemmkeile, Camalots und Co.). Vor allem im Granit ist das Unterbringen der Sicherungen jedoch oft sehr einfach und die Lernkurve dementsprechend steil. Man beachte nur, sich das Testen und Rumsitzen in Sicherungen nicht anzugewöhnen!

Und man testet doch!

Das Testen von Sicherungen macht Sinn, wenn sich mit dem Versagen ernsthafte Folgen ergeben, wie eine Verletzung oder der Ausbruch einer notwendigen fixen Sicherung, die man nicht ersetzen kann. Zweifel, ob die nächste Sicherung hält, frisst nicht nur Zeit, sondern macht auch müde. Vor allem, wenn man danach lange in einer zweifelhaften Sicherung steht. Irgendwann kommt der Moment, in dem man feststellt, dass manche Sicherungen mysteriöserweise erst nach einer Weile ausbrechen, ohne wahrnehmbare Änderung der Krafteinwirkung. Hier liest und hört man regelmäßig vom sogenannten ‚Bouncetesten‘. Das geht so, dass der Kletterer in der nächsten Sicherung mit einem Fuß rum-‚bounced‘ (= springt, eher drücken als springen), um Kräfte zu generieren, die höher sind als das eigene Körpergewicht, während man mit dem anderen Fuß in der anderen Steigleiter steht. In leichteren und sicheren Längen ist das vollkommen unnötig und kontraproduktiv. In schwereren Längen ist es oft nicht möglich, weil diese gerade deshalb schwer sind, weil manche Sicherungen äußerst delikat sind. Es gibt Situationen, in denen Bouncetesten aber Sinn macht: nicht delikate Sicherungen in schweren Längen. Bei zweifelhaften Sicherungen in schweren Längen lohnt sich ein angesetzter Klimmzug an der schon eingehängten Steigleiter, während man sehr eng gesichert wird. Bevor man sich an schwere Längen wagt, sollte man sich beim Testen wohlfühlen! Und die Methoden, die einem persönlich am besten passen, bereits gefunden haben.

Ab A3 ist die eine oder andere Form des Testens also notwendig, darunter sollte man es nur sporadisch gebrauchen. Es kommt vor, dass man in eine Situation gerät, in der man ausgiebig testet und Zeit verliert, weil man schlechte fixe Sicherungen geklippt hat (z. B. Copperheads), die man selber nicht angebracht hat. Zum Beispiel hat man einen guten Camalot gelegt, dann kommen in gutem Sturzgelände fünf sehr miese Copperheads und dann wieder ein guter Riss. Dann ist es am besten, man hängt die Copperheads gar nicht erst als Sicherung ein und testet sie auch nicht groß, sondern nützt sie nur

rasch zur Fortbewegung. Damit minimiert man die Chance, einen Copperhead herauszureißen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass – wenn einer ausbricht – nicht gleich alle im Reißverschlussprinzip versagen.

Tipp! Beim Testen nicht nach oben schauen, sonst haut es einem die ausbrechende Sicherung ins Gesicht. Im besten Fall bricht die Brille, im schlechtesten Fall die Zähne …

Weitere Technik-Tipps