6 minute read

Verhaltensregeln für den Klettergarten

Am Fels mit dem Sheriff: Respekt vor der Natur, Rücksicht und genaues Arbeiten: Der Sheriff zeigt in dieser Ausgabe die Verhaltensregeln für den Besuch im Klettergarten auf.

von Markus Schwaiger

Coverfoto: Auch wenn die Wand noch so kompakt aussieht, kann Steinschlag nicht ausgeschlossen werden. Julian Stenico schmiegt sich elegant an den Felsen. Fotos: M. Schwaiger

Klettern ist gleich klettern, egal ob in der Halle oder am Fels. Dabei sind zwei – hoffentlich Freund*innen – im Klettergurt verbunden mit einem Seil und einem Sicherungsgerät. Eine*r steigt vor und der/die andere passt auf, dass er/sie nicht auf den Boden fällt – Punkt. Also, wo soll da ein Unterschied sein, ob das draußen oder drinnen ist?

Beschaffenheit der Wand

Nun ja, da wäre erst mal das Sportgerät an sich, also die Kletterwand. Künstlich, von der Fachfirma gebaut in der Halle, und der Fels, geschaffen und geformt von der Natur, im Freien. Die Kunstwand in der Halle ist genormt, regelmäßig gewartet, mit moderaten, genau vorgegebenen Hakenabständen. Hindernisse dürfen keine im Weg liegen und ausbrechen kann und darf sowieso nichts. Der Sturzraum ist frei von Absätzen und Ähnlichem, sogar der Boden ist gewischt – zumindest meistens. Am Fels schaut die Sache anders aus. Hier gibt es keine Norm für die Kletterwand: Die Natur gibt vor. Absätze, Kanten, hervorstehende Strukturen können vorkommen. Ebenso ist Qualität bzw. Festigkeit des Felsens nicht immer gleich. Sie ist mal besser und mal schlechter, aber 100 Prozent fest ist der Fels nie, und Steinschlag gibt es in jedem Klettergarten. Das Tückische ist, dass dies das eine Mal ganz offensichtlich ist, ein anderes Mal aber der Fels so kompakt wirkt, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass ein Stein herunterfallen oder ein Griff ausbrechen könnte. Kaum ersichtlich für den/die Expert*in und schon gar nicht für den Laien bzw. für eine/n Kletteranfänger*in.

Auch wenn die Wand noch so kompakt aussieht, kann Steinschlag nicht ausgeschlossen werden. Julian Stenico schmiegt sich elegant an den Felsen.

M. Schwaiger

Im Frühjahr, wenn es untertags sehr warm ist und am Abend wieder gefriert, führt Frostsprengung sogar vermehrt dazu, dass Schuppen oder Griffe locker werden können und sogar brechen. Auch solche, die seit Jahrzehnten zum Klettern benutzt werden und immer fest waren, können ausbrechen. Oberhalb der Wand kann lockeres Geröll liegen, das von Wildtieren oder dem Wind gelöst werden kann und dann unten einschlägt. Man sollte sich daher immer gut überlegen, wann man sich dazu entschließt, keinen Helm in den Klettergarten mitzunehmen.

Nicht im Sturzraum sitzen

Außerdem sollte der Aufenthaltsort zwischen den Kletterversuchen oder der Platz zum Spielen für die Kinder wohl überlegt sein. Bei steilen, stark überhängenden Wänden empfiehlt es sich, sich ganz nahe am Wandfuß aufzuhalten – an einem kompakten Wandteil, und dort wo nicht geklettert wird. So ist man vor etwaigem Steinschlag besser geschützt, da sich nicht viel Wand über den Köpfen befindet.

Wenn die Wand eher flach und im Gelände ist, kann man den Rastplatz auch weit von der Wand weg wählen, um nicht im „Sturzraum“ der Steine zu sitzen. Je höher die Wand, umso schwieriger wird es natürlich, einen weit genug entfernten Platz zu finden. Die Beschaffenheit am Wandfuß muss dies jedoch auch zulassen, d. h. es darf nicht zu steil sein oder Absturzgefahr bestehen.

Wohin mit den Haken?

Beim Klettern selbst merkt man dann schnell, dass die angenehmen Hakenabstände, die man aus der Halle gewohnt ist, im Klettergarten nicht immer möglich sind. Dort gibt nämlich die Felsstruktur dem/der Einbohrenden die Hakenposition vor. Felsqualität, Kanten oder Risse führen oft dazu, dass der Haken nicht dort gesetzt werden kann, wo er ideal wäre.

Er muss da gesetzt werden, wo die Felsqualität es zulässt, und das zwingt den/die Kletterer*in manchmal dazu, etwas über den Haken zu klettern oder auch mal überstreckt einzuhängen, was zu weiteren Stürzen führen kann. Das fordert nicht nur die Psyche des/der Kletternden, sondern auch die volle Aufmerksamkeit und das gesamte Können der sichernden Person, um einen Bodensturz zu vermeiden und trotzdem dynamisch und weich zu sichern.

Endlich oben am Top angekommen findet man dann häufig keinen Karabiner vor, sondern im besten Fall eine Kette mit einem Ring. Im schlechteren Fall sind da oben zwei Haken mit irgendwelchen, oft sehr alten Reepschnüren verbunden und einem Ring. Oder man findet im noch schlechteren Fall überhaupt nur einen Haken (hoffentlich) mit einem Ring oder zumindest rund geformt vor, um daran abzuseilen. Auf jeden Fall muss man sehr wahrscheinlich am Umlenkpunkt umfädeln, um kein eigenes Material zurückzulassen. Umfädeln bedeutet, sich aus dem Seil ausbinden, das Seil durch den Ring durchfädeln und wieder in den Gurt einbinden. Achtung: Das Seil darf zum Ablassen niemals durch ein Band oder eine Reepschnur gefädelt werden.

Gabi Anker unterwegs in kompaktem Fels im Zillertal, wo der Alpenverein Halter vieler Klettergärten ist und es gute Übereinkünfte mit Grundbesitzern und Anrainern gibt.

Das Umfädeln

Dieses Umfädeln am Top muss unbedingt vorher am Boden geübt werden!

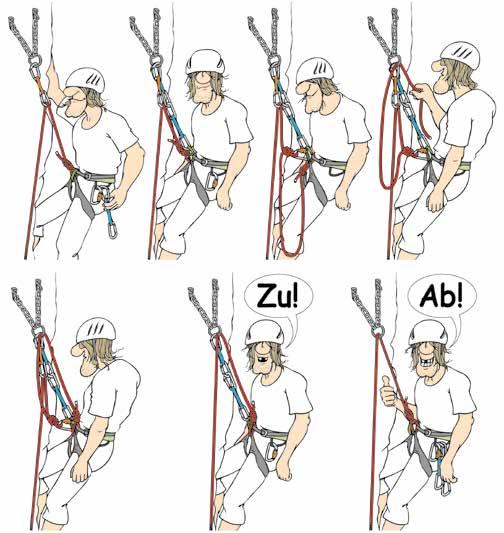

Und so wird’s gemacht (s. Abbildung unten): Als Selbstsicherung am Umlenker braucht es lediglich zwei Expressschlingen. Und zwar deshalb, weil man immer redundant durch den/die Sicherungspartner*in gesichert bleiben muss. D. h. der/die Kletterpartner*in darf den/die Kletterer*in beim Umbauen nie aus dem Sicherungsgerät nehmen.

1. Selbstsicherung wie oben bereits erwähnt in den Haken einhängen und danach ein Zeichen an den/die Kletterpartner*in geben, um Seil zu bekommen.

2. Ca. zwei Meter Seil einholen, einen Achterknoten machen und mit einem Karabiner mit Sicherheitsverschluss in den Anseilring des Gurtes hängen.

3. Das Seilende aus dem Klettergurt ausbinden und durch den Ring fädeln.

4. Anschließend wieder in die Anseilschlaufen des Gurtes mittels gestecktem Achterknoten einbinden. 5. Kontrolle, ob alles richtig eingehängt wurde: Seil durch den Ring gefädelt? Seil richtig durch beide Schlaufen im Gurt eingefädelt? Knoten richtig gemacht? Knoten zugezogen und genügend Restseil?

6. Den Karabiner aus dem Anseilring aushängen und den dazu verwendeten Knoten wieder lösen.

7. Dem/der Partner*in ein Zeichen geben, dass er/die das Seil wieder einholt und auf Zug geht.

8. Wenn man den Zug vom Seil wieder spürt, die Selbstsicherung aushängen und vom/von der Partner*in abseilen lassen.

â Umfädeln am Umlenkpunkt – so wird's gemacht.

Illustrationen: G. Sojer

Respektvoller Umgang

Für den Besuch im Klettergarten sollten außerdem zwei Dinge großgeschrieben werden: Rücksicht und Respekt. Einerseits gegenüber der Natur, indem man vorgegebene Zustiegswege benützt, die Vegetation am Wandfuß schont und den Müll wieder mit nach Hause nimmt, um nur ein paar Punkte zu nennen. Aber auch aus Rücksicht auf die Tierwelt in der Natur: Vermeide unnötigen Lärm – laute Musik passt in die Kletterhalle, hat aber am Fels nichts verloren. Hunde an die Leine nehmen. Zudem sollten Klettergärten im Wald nicht vor Sonnenaufgang betreten und müssen vor der Dämmerung wieder verlassen werden. Da gehört der Wald den Tieren.

Auf der anderen Seite steht noch der Respekt gegenüber den Anrainer*innen und Grundbesitzer*innen. So wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch wieder zurück. Geht mit Kritik offen um und versucht, darauf einzugehen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Wenn ein/e Grundbesitzer*in sich beschwert, hat das meist einen Grund. Sehr wahrscheinlich ist man nicht der oder die Erste, der/die jemanden verärgert oder eine Regel nicht befolgt hat. Begegnet man dem Gegenüber aber mit Respekt, dann lassen sich die meisten Probleme durch vernünftiges Miteinanderreden aus der Welt schaffen.

Um Probleme aber gar nicht erst entstehen zu lassen, versucht von vornherein, euch an die lokalen Regeln zu halten. Beachtet Fahrverbote, parkt dort, wo es erlaubt ist und so, dass auch andere noch Platz haben bzw. keine Zufahrten blockiert werden. Schlagt euer Nachtlager nicht beim Klettergebiet auf, auch ein gemütliches Lagerfeuer ist keine gute Idee, sondern schürt nur den Unmut der Anrainer*innen bzw. ist meistens überhaupt verboten. Am besten wäre eine öffentliche Anreise, sie schont die Umwelt und man spart sich die Parkplatzsuche.

Wenn ihr euch also mit etwas Hausverstand in der Natur bewegt und respektvoll gegenüber anderen Menschen verhaltet, werdet ihr dort draußen viele tolle und nachhaltige Erlebnisse haben.

Markus Schwaiger ist in der Abteilung Bergsport des Österreichischen Alpenvereins zuständig für das Sportklettern.