FISURAS

© Alix Camacho Vargas

Materia Gris, 2025

La Paz, Bolivia

CURADORA MATERIA GRIS

Matecha Rojas

EQUIPO EDITORIAL FISURAS

Yanina Luponio

Gala Pereira

Alix Camacho Vargas

Diseño, diagramación y edición digital Alix Camacho Vargas

© Alix Camacho Vargas

Materia Gris, 2025

La Paz, Bolivia

CURADORA MATERIA GRIS

Matecha Rojas

EQUIPO EDITORIAL FISURAS

Yanina Luponio

Gala Pereira

Alix Camacho Vargas

Diseño, diagramación y edición digital Alix Camacho Vargas

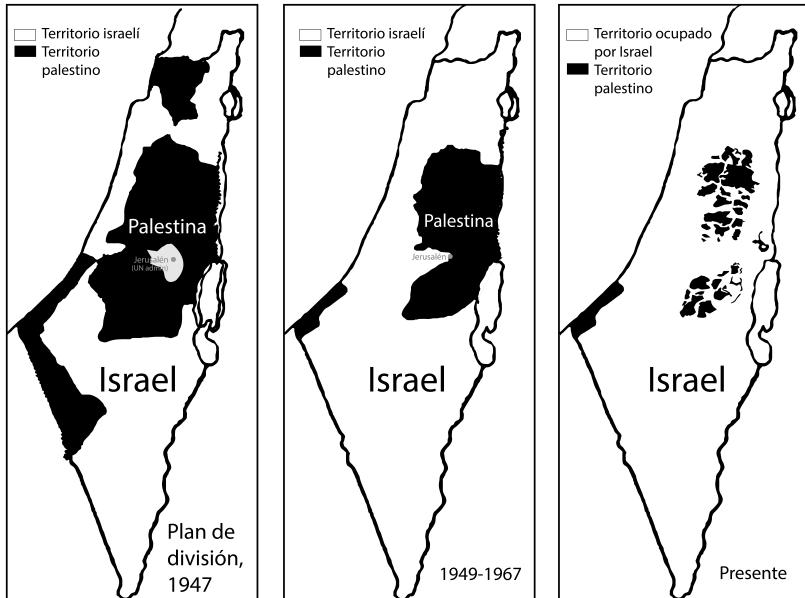

Los mapas del territorio de Palestina, vistos en secuencia desde 1947 hasta hoy, visibilizan como Israel ha fagocitado las tierras palestinas por casi ochenta años, instalándose ilegalmente en nombre de un Estado-Nación. Aunque podríamos pensar en usar esas cartografías para cuestionar la legitimidad del estado de Israel -porque evidencian la expansión de su necropolítica no se puede olvidar que el mapa es un instrumento colonial mediante el cual, como señala Chet Van Duzer, “las potencias imperiales pueden (...) representar los territorios como si ya estuvieran bajo su control. [Y] crear imágenes atractivas de las tierras recién [usurpadas] para atraer a los nuevos colonos a establecerse allí”. Bajo esta perspectiva, dicha cartografía, aunque pueda servir como documento de denuncia, no deja de cumplir la función de representar el suelo palestino como pequeñas manchas inconexas dentro de Israel, actualizando, de manera forzada, como vemos ese territorio.

1. El autor se refiere a tierras reclamadas. Sin embargo, dado que la acción de reclamar implica que se tiene derecho sobre esas tierras, proponemos el concepto de usurpación como forma de resaltar la ilegitimidad de estas acciones, así como, la violencia que implican.

En ese sentido, el mapa continúa siendo un dispositivo colonial y de desmemoria histórica, promoviendo la visualización de Palestina como un pueblo en extinción y dando lugar a la producción de imágenes atractivas para los nuevos colonos. Por tanto, no es fortuito que plataformas como Airbnb y Booking, aprovechando la narrativa que pretende instalar el poder hegemónico de que el territorio “cambió”, hayan comenzado a ofertar el alquiler temporal de propiedades, ubicadas en tierras robadas, como pequeños paraísos sobre la costa del Mar Muerto, señalando cínicamente que se encuentran en Israel. Acción que, sin duda, además de querer borrar del imaginario la existencia del pueblo Palestino, busca atraer a los nuevos colonos que llegarán ya no en carabelas y con botas de cuero sobre sus pantalones bombachos sino en yate, chancletas y camisa con estampados tropicales.

Dado lo anterior, proponemos reflexionar sobre cómo la apropiación de los límites que establecen los mapas históricos o actualizados, corroe nuestras formas cotidianas de relacionamiento con espacios y subjetividades que los poderes imperiales intentan borrar del imaginario social; colonizando la manera en que los habitamos, nombramos, imaginamos y vemos. Asimismo, con el objetivo de plantear otras formas de relacionamiento espacial, para descolonizar nuestra psiquis y corporalidades, planteamos el caminar como una acción que expande la memoria y fisura la linealidad cartesiana que “organiza” nuestra existencia.

Estas reflexiones se desprenden de la residencia de investigación-creación realizada por tres meses en el espacio de Materia Gris en La Paz, Bolivia. Allí, las tres residentes nos enfocamos en pensar críticamente sobre la conmemoración del bicentenario de independencia y la narrativa que plantea sobre la libertad y la soberanía lograda a partir de la fundación de la república. Partiendo de que el proyecto colonial no ha culminado y se mantiene vigente en las estructuras de los Estados-Nación, decidimos enfocarnos en cómo el archivo,

el mapa, el museo y la imprenta continúan siendo dispositivos coloniales para el borramiento violento de las otredades “enemigas”, el control de los territorios y la expansión de las epistemologías e imperios eurocentrados.

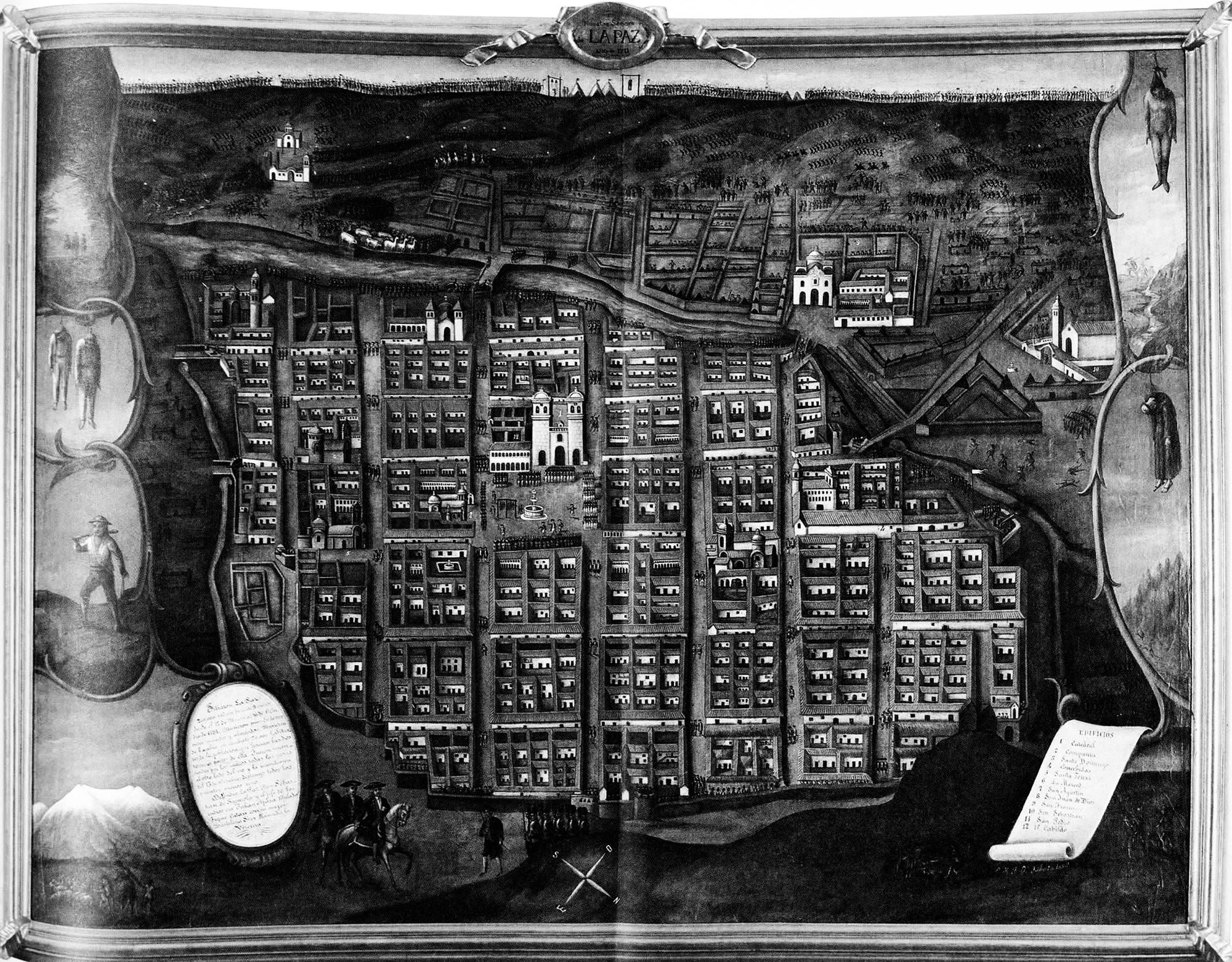

Bajo esta perspectiva, consultamos mapas de los siglos XVI, XVII y XVIII de La Paz, Sucre y Potosí, preguntándonos por la vigencia de la organización administrativa representada en ellos. En consecuencia, una de las acciones durante la residencia, consistió en caminar por La Paz siguiendo el trazado representado por Florentino Olivares en su pintura del Cerco de 1781. Espacio ideado por el alarife Juan Gutiérrez Paniagua, a quien en 1549, un año después de la fundación de Nuestra Señora de La Paz primero llamada por los indígenas Chuquiago Marka la corona asignó para crear la nueva ciudad bajo las normas españolas, con calles rectilíneas cruzadas en ángulo recto en torno a la plaza mayor y lugar para la catedral, plazas públicas y otros edificios oficiales organizados en dameros.

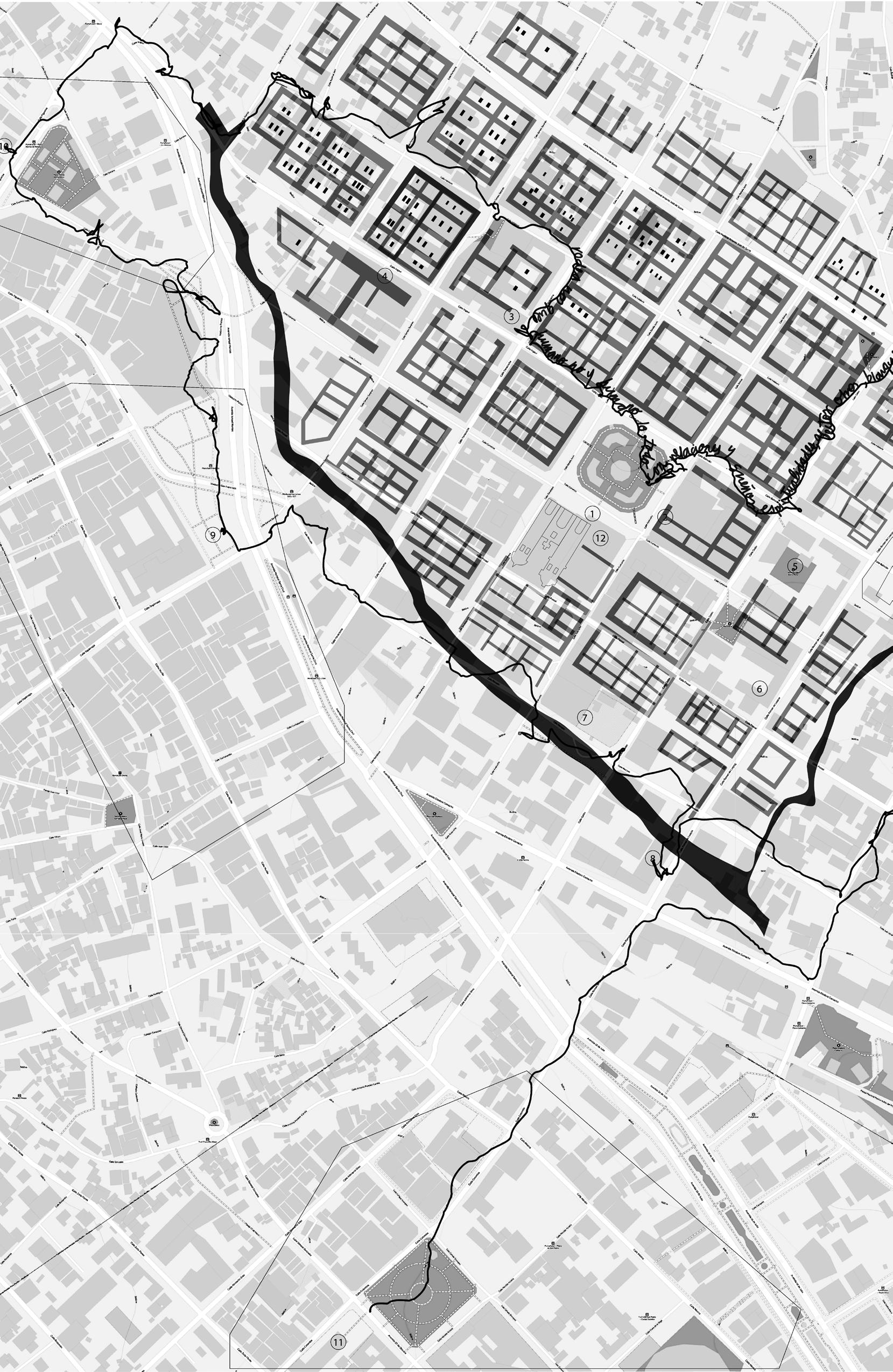

En la caminata nos interesaba ver qué del trazado del siglo XVI que dividió el territorio entre la ciudad española, ubicada a la derecha del río Choqueyapu, y el pueblo de indios, a la izquierda seguía vigente en la configuración urbana actual. Asimismo, nos preguntamos por huellas presentes en el espacio que pudieran dar cuenta de las acciones de los indígenas Aymara que entre 1780 y 1781, bajo el liderazgo de Túpac Katari y Bartolina Sisa, se sublevaron contra los españoles, cercándolos por ciento nueve días para impedir cualquier entrada de suministros a sus calles. Momento histórico representado en el cuadro de Olivares. De manera que, la caminata fue un ejercicio dialéctico entre las imágenes cartográficas consultadas y la experiencia del caminar.

En cuanto a la metodología, decidimos seguir los doce espacios listados al costado inferior derecho en el cuadro de Olivares:

1. Catedral

2. Compañía

3. Iglesia de Santo Domingo

Registro de la caminata por La Paz, siguiendo el cuadro del Cerco

4. Concebidas

5. Iglesia de Santa Teresa

6. Iglesia de la Merced

7. Iglesia de San Agustín

8. Iglesia San Juan de Dios

9. Iglesia de San Francisco

10. Iglesia de San Sebastián

11. Iglesia de San Pedro

12. Cabildo

Además, incluimos los fuertes resguardados por los españoles durante el Cerco, ubicados sobre los puentes que atravesaban los ríos Choqueyapu y Mejahuira . Los cuales están en el cuadro de Olivares, a los extremos de la muralla de la ciudad española.

Por otra parte, iniciamos el recorrido en el cerro Killi Killi, para visualizar la ciudad española desde uno de los campamentos instalados por Bartolina Sisa durante la sublevación. También, para ubicarnos en el punto coincidente con la perspectiva del cuadro de Olivares, creado bajo un plano invertido en el que todos los edificios aparecen mirando hacía el Killi Killi. Respecto a la caminata, planeamos el recorrido usando el sistema de navegación de Google Maps y la registramos en Strava, una aplicación que usa el sistema de posicionamiento global (GPS) e Internet para registrar actividades deportivas.

A través de los elementos que incluimos, el ejercicio dialógico entre las cartografías y la acción de caminar se tradujo en una experiencia entre tiempos y espacios en la que elementos de otros siglos se entrecruzaron con el presente, produciendo preguntas y reflexiones que poco a poco fueron rompiendo la linealidad con la que concebimos la historia, el tiempo y el espacio. Tal como sucedió cuando intentamos identificar alrededor del manzano entre las calles Comercio, Bueno, Loayza y Obispo Cárdenas— el lugar en el que posiblemente se ubicó uno de los puentes sobre el río Mejahuira que aparece en el cuadro de Olivares. Al no lograr ubicar con precisión el lugar, comenzamos a imaginar sobre el espacio visible aquello que ya no estaba. Asimismo, nos fijamos en la forma curva de la calle asfaltada, sintiendo la ausencia del Mejahuira. Lo visible

se volvió la evidencia de lo ausente y la imaginación una estrategia para traerlo de vuelta.

Sin duda alguna, sobre lo observable se construye lo hegemónico. Por eso el campo de la representación, de la producción de imágenes, narraciones, trazados urbanos, edificios, se mantiene en disputa, pues sobre este se constituyen identidades.

Cuando Bartolina Sisa fue capturada por los españoles, estos ataron su cuerpo a la cola de un caballo y la arrastraron hasta la plaza mayor de Chuquiago Marka para colgarla. Plaza que había sido diseñada por el alarife Juan Gutiérrez Paniagua dos siglos atrás. La misma que aparece en el centro del cuadro de Olivares, en torno a la que se crearon los dameros de la ciudad española y los puentes que la separaban del pueblo de indios. Al igual que a la llegada de Colón a América en 1492, cuando Europa pudo enunciarse como “descubridora” de una otredad “inferior”; el asentamiento de los españoles en Chuquiago Marka requirió de la creación de un centro para poder constituir la periferia y seguir consolidando la identidad de esa otredad “enemiga”. Esa identidad “subalterna” les serviría para justificar su violencia contra todas las otredades humanas y no humanas, que como Bartolina Sisa, pudieran oponerse a su invasión, a su proyecto de desarrollo y modernidad asesino.

Del mismo modo que la plaza mayor desplazó la ciudad de los indios a la periferia, las cartografías modernas siguen siendo ejercicios de desplazamiento forzado. Ni en Google Maps ni en Strava se marcan los ríos Choqueyapu, Mejahuira, ni muchos otros de los doscientos sesenta y cuatro ríos que corren bajo las calles de la ciudad de La Paz. Asimismo, el Killi Killi es identificado como un mirador, sin enunciar su dimensión espiritual de apacheta.

De manera que, la mirada administrativa del espacio continúa desplazando la naturaleza, lo simbólico, lo social. Borrando otras formas de relación que resultan estorbosas al horizonte

progresista. Eliminando del imaginario cotidiano las subjetividades, epistemologías, cosmovisiones “enemigas” que se resisten a la imposición del capital como única deidad posible.

El agravio cartográfico que poco a poco va borrando al pueblo palestino de los mapas, nos recuerda nuestra propia realidad colonial vigente. Las representaciones de nuestros territorios también han sido manipuladas mediante la creación de plazas mayores en los centros urbanos, el embovedado de los ríos, la conversión de nuestros sitios sagrados en lugares turísticos, entre muchas otras acciones intencionadas, que buscan borrar nuestra existencia y bloquear la posibilidad de otro mundo y de un tiempo más allá de este. De esta manera, la violencia del régimen colonial se manifiesta como un trauma colectivo que sigue vigente, incluso después de más de quinientos años desde la llegada de los españoles.

Con la intención de descolonizar nuestras subjetividades y experiencias cotidianas, proponemos caminar entre senderos no visibles, para producir en nosotrxs otras maneras de nombrar, habitar e imaginar el mundo. Creando así, mapeos que den cuenta de otros afectos, espiritualidades, sueños y relaciones con todo lo humano y no humano que nos rodea. La invitación es a caminar para redibujar con nuestrxs cuerpxs y nuestra memoria larga sobre los mapas blanqueados.

Visita una iglesia.

Ubícate en su puerta de espalda al altar. Proyecta las montañas u otros sitios sagrados que estén al frente.

Cierra los ojos para atravesar los edificios e imaginarlos. No importa que recorras muchos kilómetros de distancia ni que sobrepases fronteras. Las montañas, volcanes, cerros, lagos, océanos... no reconocen países.