Contenido

Los rostros y las voces que viven esta historia

Toma de El Billar, Caquetá.

Toma de Mirafores, Guaviare.

Toma de Mitú

Toma a la Asamblea del Valle del Cauca (Caso de los 12 diputados del Valle) ¿Por qué emprender una iniciativa de reconstrucción de memoria histórica del conficto desde ASFAMIPAZ? El estado actual de la narrativa del secuestro y de las tomas en la Memoria Histórica del país.

La construcción de paz y el aumento de la visibilidad del secuestro de los miembros de la Fuerza Pública como hecho de memoria histórica Retos y pendientes.

El cubrimiento institucional del secuestro de los miembros de la Fuerza Pública en clave de reconstrucción de memoria histórica para la paz. Un balance inicial. Memoria histórica independiente para la construcción de paz, perdón y reconciliación: una propuesta integradora.

I. El secuestro de la Fuerza Pública en contexto: La historia de los hechos antes del cautiverio.

Caquetá, Guaviare y Vaupés: la Amazonía colombiana entre bonanzas, colonizaciones, resistencias y violencias.

Violencia originaria compartida: el exterminio indígena y el inicio de la economía extractivista en los orígenes del conficto.

Victorias militares y victorias políticas: El afán de mostrar resultados militares. Ataque de El Billar, Caquetá.

La toma de Mirafores, Guaviare: entre la responsabilidad estatal y la economía de la coca.

Mitú: territorio y comunidad en el preludio de la toma.

El Valle del Cauca en medio de un conficto armado que escalaba a grandes velocidades, y para el que el Gobierno no buscaba salidas.

La prolongación del cautiverio y la ausencia de intercambio humanitario.

El secuestro de los Diputados del Valle

El desenlace fatal: paranoia, indolencia y crueldad de las Farc-Ep y el Estado Colombiano; inmovilidad de la sociedad civil.

Sobrevivir al cautiverio en soledad

Los sobrevivientes en el tránsito del dolor hacia la lucha por la construcción de paz. II. Vivir en cautiverio

El recorrido hacia la selva

La amenaza permanente a la vida en las jaulas de secuestro.

Quienes murieron fuera de la selva: Pérdidas familiares durante el cautiverio.

Las relaciones entre guerrilleros y miembros de las fuerzas policiales y militares.

Lazos de hermandad y amistad más allá de la selva: Las relaciones de convivencia entre compañeros de cautiverio.

Formas de afrontar y resistir al cautiverio III. ASFAMIPAZ: familias juntas y en lucha por la paz ante las angustiosas noticias de la guerra.

6 6 6 8 12 13 14 15 17 20 20 20 25 28 32 45 49 49 51 55 56 58 58 60 65 68 70 74 79

La historia de ASFAMIPAZ en Vaupés y el Valle del Cauca.

La lucha libertaria de ASFAMIPAZ durante el secuestro: entre la construcción interna de afectos y redes de apoyo, la interlocución con la guerrilla y la mediación entre los grupos guerrilleros y el Estado.

Los impactos afectivos y familiares del secuestro

Los impactos en la salud física y emocional

Los impactos económicos

Los logros del accionar público y privado de ASFAMIPAZ

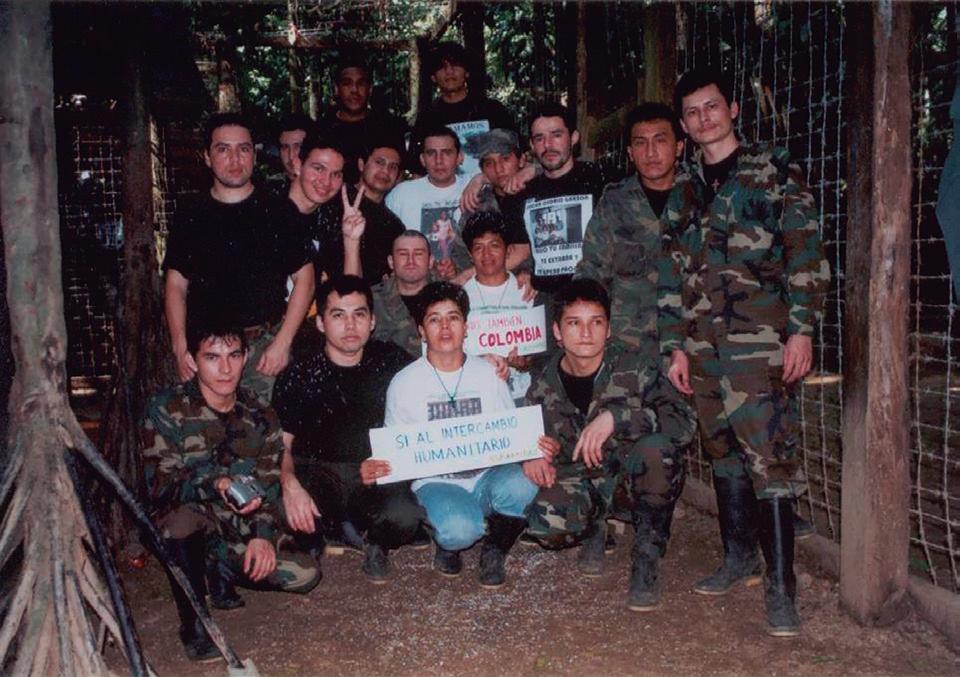

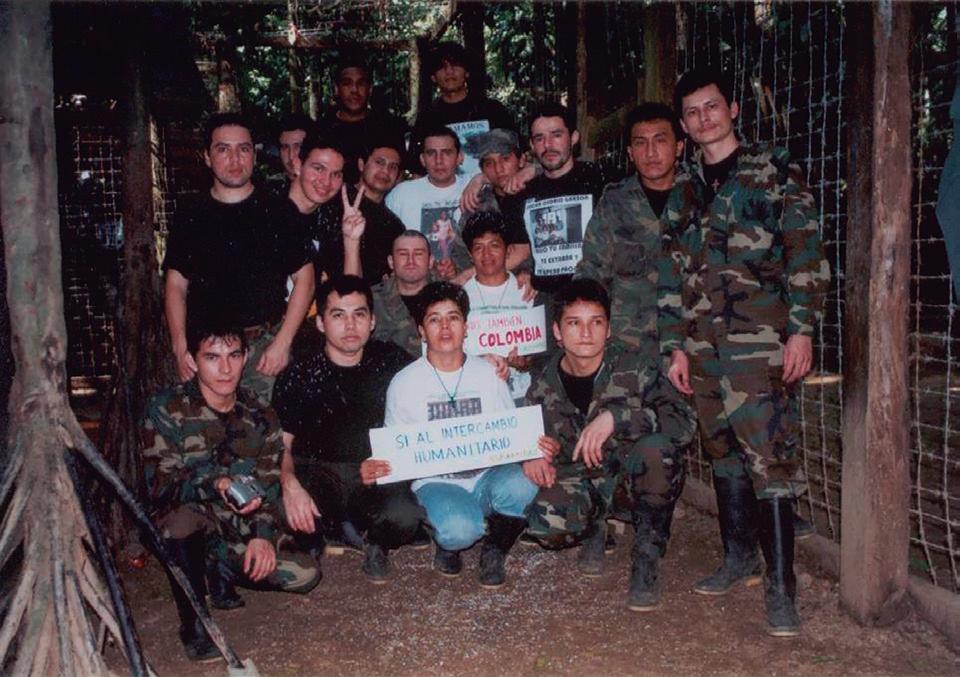

Uno de los logros más signifcativos: la entrada a las jaulas de secuestro.

Las mejoras de las condiciones de vida en los campamentos

IV. Los diversos desenlaces del secuestro

Intercambio humanitario y liberaciones unilaterales (2001)

Liberaciones unilaterales (2009, 2011 y 2012)

La desaparición

El caso de Luis Hernando Peña Bonilla

La muerte en cautiverio

El caso de Julián Ernesto Guevara

El asesinato

V. La liberación: el fnal del cautiverio y el comienzo de otras luchas.

El recibimiento institucional: la omisión estatal después del secuestro.

El recibimiento comunitario: entre la alegría, la solidaridad y el descubrimiento de las crudas secuelas del secuestro.

La readaptación de los liberados y de sus redes familiares y sociales de apoyo.

Las precarias respuestas institucionales

VI. El papel de ASFAMIPAZ ante las precarias actuaciones institucionales. Entre 1998 y 2018: 20 años de lucha por la libertad con dignidad y en un país en paz.

Las luchas actuales de ASFAMIPAZ

VII. Aprendizajes de paz: Memoria Histórica como herramienta para la refexión sobre el presente y la construcción de metas para el futuro.

1. Memoria histórica para la paz: De la ausencia y la falta de presencia estatal a la responsabilidad o la omisión institucional y del Estado como causa y catalizador del conficto armado colombiano.

2. Hacia la construcción de una ciudadanía informada y activa, comprometida con su papel en la construcción de paz.

3. Rediseños y replanteamientos de las instituciones, especialmente las policiales y militares, para la construcción de paz y la no reproducción de discursos ni actos que promuevan la guerra.

4. La sociedad colombiana aún tiene la necesidad de construir una concepción y una práctica de paz, que responda a las demandas históricas de los pueblos indígenas y los pobladores ancestrales de los territorios.

5. Pensar la paz con inclusión y perspectiva intergeneracional.

Bibliografía

81 87 87 89 90 92 101 106 107 107 109 109 110 111 111 112 113 116 118 119 122 124 125 126 127 128 130 132 134 136

LOS ROSTROS Y LAS VOCES QUE VIVEN Y CUENTAN ESTA HISTORIA

Toma de El Billar, Caquetá.

Orlando Jaramillo Gutiérrez

Duró tres años y tres meses en cautiverio.

Orlando Ochoa Vallejo

Duró tres años y cuatro meses en cautiverio.

Toma de Mirafores, Guaviare.

Pablo Alberto Romero Rico

Duró tres años en cautiverio.

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

6

Jean Paul Saldarriaga Rico

Hermano de Pablo Alberto Romero Rico (ex secuestrado).

Luz Amparo Rico

Madre de Pablo Alberto Romero Rico (ex secuestrado).

Ana María Aristizábal

Madre de Darío Aponte Aristizábal (Secuestrado tras la toma de Mirafores).

Natividad Hernández Díaz

Madre de Leider Alfredo Hernández (ex secuestrado).

7

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

Juan Carlos Jaramillo

Duró tres años en cautiverio.

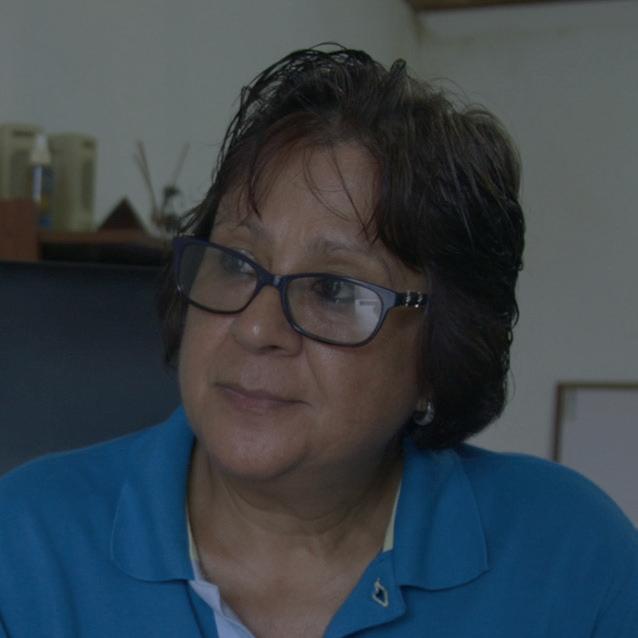

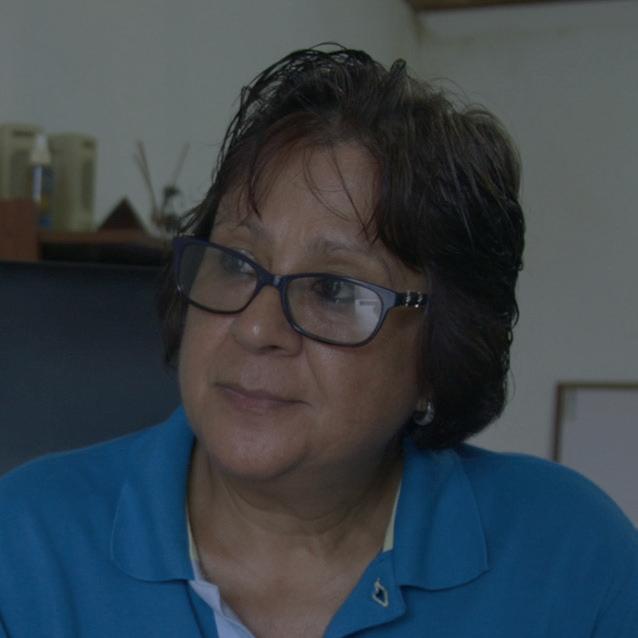

Marleny Orjuela Manjarrés

Prima de Alexander Zambrano Manjarrés, secuestrado en la toma de Mirafores. (Guaviare).

Toma de Mitú, Vaupés.

Luz Janeth Buitrago

Docente. Esposa de Jairo Emilio Flórez, quien fue secuestrado en la toma de Mitú y duró dos años y ocho meses en cautiverio.

Jairo Emilio Flórez Castro

Duró dos años y ocho meses en cautiverio.

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

8

Gerardo Ortiz

Jesús Pedreros Gómez

Miembros de las comunidades indígenas del Vaupés (pueblo Cubeo) y habitantes de Mitú. Sobrevivientes a la toma de 1998.

Payé (sabedor indígena) del pueblo Cubeo y servidor público en Mitú. Sobreviviente a la toma de 1998.

Ramiro López Arbes

Miembro de las comunidades indígenas del Vaupés (Pueblo Bará), habitante de Mitú, miembro activo de la Mesa Municipal de Víctimas y secuestrado tras la toma de Mitú, la cual ocurrió mientras se desempeñaba como auxiliar bachiller. Duró dos años y ocho meses en cautiverio.

9

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

Mianiki Hipoeteino Makuana (Luis Enrique Llanos)

Laurentino Castañeda

Habitante de Mitú y nacido allí mismo. Secuestrado tras la toma de Mitú, la cual ocurrió mientras se desempeñaba como auxiliar bachiller. Duró dos años y ocho meses en cautiverio.

Gladys Rojas Triana

Abogada y habitante de Mitú desde 1997. Sobreviviente a la toma de 1998.

José Julián Martínez Molina

Ingeniero, habitante de Mitú. Secuestrado tras la toma de Mitú, la cual ocurrió mientras se desempeñaba como auxiliar bachiller. Duró dos años y ocho meses en cautiverio.

Miembro de las comunidades indígenas del Vaupés (Pueblo Makuna). Docente en la comunidad indígena Ceima Cachivera. Sobreviviente a la toma de Mitú.

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

10

Samuel Valencia

Julio Alberto Quevedo

Habitante de Mitú nacido en Carurú, Vaupés. Sobreviviente a la toma de 1998.

Luis Felipe Acosta

Sacerdote misionero en la parroquia de la Inmaculada de Mitú.

Luis Rodríguez

Miembro de las comunidades indígenas del Vaupés (Pueblo Cubeo) y habitante de Mitú. Secuestrado tras la toma de 1998 mientras se desempeñaba como auxiliar bachiller. Duró dos años y ocho meses en cautiverio.

Mabel Zamudio

Habitante de Mitú y servidora pública. Sobreviviente a la toma de 1998.

11

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

Toma a la Asamblea del Valle del Cauca (Caso de los 12 diputados del Valle)

Luz Marina Cendales Zúñiga

Ama de casa y autora del libro “Un sueño para morir”. Hermana de Carlos Alberto Cendales Zúñiga, subintendente de la Policía asesinado el 11 de abril de 2002, durante la operación de secuestro de los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca.

Sigifredo López Tobón

Abogado, Defensor de DDHH. Exdiputado, exsecuestrado y víctima de montaje judicial por parte del Estado Colombiano.

Fabiola Perdomo

Comunicadora, Defensora de DDHH. Viuda de Juan Carlos Narváez, uno de los 11 diputados del Valle del Cauca asesinados en cautiverio.

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

12

Es posible afrmar que la gran mayoría de personas colombianas, especialmente las generaciones nacidas con anterioridad a la primera década del siglo XXI, saben del secuestro como manifestación de la guerra y el conficto armado en el país. La memoria de las y los colombianos guarda un sinnúmero de imágenes del cautiverio emitidas a diferentes horas a través de los noticieros nacio nales, o difundidas en los principales diarios del país; los recuerdos sobre la atrocidad del secuestro también se componen de memorias auditivas que evocan los días en los que la radio nacional nos despertaba a todos con las voces de los familiares de quienes permanecían privados de su libertad en las selvas de Colombia, o con los mensajes que las y los secuestrados enviaban como pruebas de supervivencia.

Paradójicamente y de manera contradictoria, la visibilidad del secuestro en el país se ha acompaña do de una superfcialidad generalizada sobre el mismo; superfcialidad que ha afectado y sigue afec tando negativamente a quienes vivieron de manera más directa la privación de su libertad, la pausa forzada de su vida por largos periodos de tiempo y el dolor que se ha extendido hasta la actualidad. Dicha superfcialidad también nos ha limitado como individuos, instituciones y sociedad civil, puesto que nos ha impedido comprender las reales dimensiones del secuestro, al tiempo que nos ha alejado de la posibilidad de desarrollar relaciones basadas en la empatía, el compromiso y el reconocimiento de nuestra humanidad e historia de dolor compartida para la superación del conficto armado y la guerra en Colombia.

La Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros- ASFAMIPAZ, considera que es necesario construir nuevas versiones de lo que signifcó el secuestro como hecho de guerra para el país; versiones mucho más críticas, integradoras y que posibiliten espacios de encuentro común entre los diferentes actores implicados en la construcción de paz para Colombia.

Este primer apartado, busca explorar las formas en las que el secuestro ha sido narrado y difundido por distintos actores, así como las maneras en que dichos discursos han sido apropiados y replicados o reproducidos por buena parte de la sociedad colombiana. A partir de ello, se busca propiciar una refexión acerca de las necesidades y retos para la construcción y reconstrucción de la memoria histórica del conficto en clave de construcción de paz y de contribución a la superación de las condiciones de polarización, odio y exclusión, las cuales no sólo han prolongado el uso de la violencia armada, sino que han truncado la posibilidad de que las víctimas puedan vivir experiencias de reparación integral, sanación, elaboración del duelo y reconstrucción de su vida en un entorno esperanzador, en el que la no repetición y la verdad, sean los elementos estructurantes para restablecer el tejido individual, comunitario, emocional, productivo y social que ha sido impactado por la guerra.

Así mismo se busca evidenciar que, pese al aumento de la producción documental y escrita sobre el secuestro de los miembros de la Fuerza Pública por parte de las instituciones estatales, éstas conti núan reproduciendo narrativas excluyentes o parcializadas, además de omitir elementos cruciales que impulsen la comprensión del secuestro como producto de las condiciones estructurales de desigual dad y antidemocracia.

13

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

¿POR QUÉ EMPRENDER UNA INICIATIVA DE RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA DEL CONFLICTO DESDE ASFAMIPAZ?

EL ESTADO ACTUAL DE LA NARRATIVA DEL SECUESTRO Y DE LAS TOMAS EN LA MEMORIA HISTÓRICA DEL PAÍS.

Retos y pendientes.

Como ya se ha sugerido y como se demostrará a lo largo de las páginas siguientes, el secuestro como hecho histórico icónico de la violencia en Colombia es un fenómeno complejo cuyos orígenes, causas y consecuencias abarcan un amplísimo espectro de factores históricos, políticos, económicos y culturales, además de atravesar y marcar las diferentes esferas de la vida individual, familiar, comu nitaria y social. Las secuelas e impactos del secuestro se han extendido hasta hoy, evidenciando así fallos estructurales y sociales en términos de la reparación a las víctimas y grandes debilidades en cuanto se refere a la capacidad de superar los confictos.

Aunque es apresurado sacar una conclusión única sobre el comportamiento del conjunto de los medios de comunicación en relación con el sostenimiento de la guerra y la construcción de paz, es necesario decir que la manera dominante en que el secuestro fue cubierto y representado en los medios, no logró captar las complejidades del mismo, y tampoco logró posicionar una visión que comprometiera a la sociedad colombiana en la lucha por la salida democrática al conficto armado, o propiciara el surgimiento de solidaridad y empatía real para con las víctimas de la privación de la libertad o sus familias. Como se podrá observar en los futuros apartados, las propias víctimas del secuestro han resultado seriamente afectadas por las visiones sesgadas y unilaterales del conficto que se fueron posicionando poco a poco en la opinión pública1, motivadas por la ausencia de un cubri miento equilibrado, riguroso y ecuánime del conficto armado en general y al secuestro de miembros de la Fuerza pública en particular.

Desde que el país volvió a hablar de la posibilidad de avanzar hacia la superación del conficto armado por medio de la realización de diálogos y acuerdos de paz,2 se ha abierto un espacio para la reconstrucción de los hechos violentos del conficto desde una perspectiva refexiva, que ofrece la oportunidad de obtener aprendizajes de paz a partir de la retrospección y la investigación histórica. Otro de los objetivos de la Memoria Histórica es rescatar, visibilizar y honrar las memorias de las víctimas del conficto, poniendo de presente los altos costos e impactos de la guerra en la vida social, económica, individual y comunitaria.

Poco a poco y no sin demora, el secuestro de los miembros de la Fuerza Pública ha empezado a dejar de ser un fenómeno anclado a las ideas e imaginarios difundidos por los bloques de poder y los medios de comunicación, para convertirse en un hecho que es objeto de refexión social e in vestigación histórica, del que es posible sacar lecciones y aprendizajes en materia de no repetición, reparación y construcción de paz.

Desde el auge de la memoria histórica como estrategia para aportar a la construcción de paz (De creto 4803/11, 2011; Ley 1448/11, 2011), se ha observado el aumento de la producción bibliográfca sobre el secuestro más allá de los medios de comunicación. Los últimos tres años (2016, 2017 y 2018), han sido sustancialmente signifcativos a este respecto.

Actualmente, hay 5 obras principales o de referencia sobre el secuestro en perspectiva de memoria histórica. A continuación se citarán y se señalarán sus principales vacíos, retos y pendientes

1 Las afectaciones se produjeron en diferentes momentos del secuestro: desde el momento mismo de la captura y la difusión de la noticia, pasando por difíciles momentos de la permanencia en la selva en los que se puso en riesgo la vida de los secuestrados, hasta llegar a la vuelta a la libertad y la reconstrucción del proyecto de vida. En las próximas secciones del documento se explicará más detalladamente en qué consisten esas afectaciones y su relación con los imaginarios posicionados y difundidos por la mayoría de medios de comunica ción del país.

2 Se hace referencia a los ya concluidos Diálogos de Paz de La Habana y a los intentos de instalar mesas de negociación con otras agrupa ciones guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación.

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

14

La construcción de paz y el aumento de la visibilidad del secuestro de los miembros de la Fuerza Pública como hecho de memoria histórica.

desde la perspectiva de ASFAMIPAZ, para luego pasar a esbozar la propuesta que ha permitido el surgimiento del presente documento.

El cubrimiento institucional del secuestro de los miembros de la Fuerza Pública en clave de reconstrucción de memoria histórica para la paz. Un balance inicial.

Obras de referencia para comprender el secuestro de los miembros de la Fuerza Pública en perspectiva de memoria histórica y construcción de paz:

No. Año

Título

1. 2013 Una sociedad secuestrada

2. 2013 Una verdad secuestrada. Cuarenta años de estadístcas de secuestro, 1970-2010.

3. 2016 Tomas y ataques guerrilleros, 1965-2013.

4. 2017 Mitú, las Cenizas de la Memoria. Construcción de Memoria Histórica de la Fuerza Pública. Serie “Cuadernillos para la elaboración de Memoria Histórica Militar”.

5. 2018 Recuerdos de selva ¿Es posible superar las marcas del secuestro? (Cartlla y video)

Autor

Centro Nacional de Memoria Histórica

Centro Nacional de Memoria Histórica

Centro Nacional de Memoria Histórica

Escuela Superior de Guerra - Centro de Investgación sobre el Conficto y la Memoria Histórica Militar (CICMHM).

Centro Nacional de Memoria Histórica

Los dos primeros: “Una sociedad secuestrada” y “Una verdad secuestrada” se comple mentan y buscan hacer un recorrido transversal por el secuestro como fenómeno que impactó a diversos sectores de la sociedad colombiana, resultando afectados empleados de los servicios sociales y de salud, miembros de organizaciones políticas, trabajadores de los medios de comuni cación, transportadores, empleados del sector servicios, comerciantes, productores agropecuarios, empleados de la administración pública y personal del sector defensa (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Si bien los dos informes, especialmente el cuantitativo, reconocen que fueron los miembros de la Fuerza Pública quienes más padecieron el fagelo del secuestro, no contiene elementos que permitan evidenciar las responsabilidades de los múltiples actores involucrados en los orígenes y la excesiva prolongación del secuestro, especialmente del Estado Colombiano y las instituciones policiales, además de la evidente responsabilidad que tienen los grupos guerrilleros como autores materiales e intelectuales del secuestro.

Adicionalmente, su “aproximación territorial a la dinámica del secuestro” permite identifcar los departamentos y municipios más afectados por el secuestro en términos cuantitativos y porcen tuales, pero carece de una visión que abarque las dinámicas territoriales, sociales y políticas que condujeron a que el desenlace de las tomas, ataques o incursiones guerrilleras fuera el secuestro.

Como logro del documento, se destacan dos elementos: 1) el reconocimiento de que las víctimas del secuestro no son solamente a quienes se les priva de la libertad, sino que su círculo más cercano de parientes y familiares, también resulta siendo víctima. 2) el aporte crítico del último apartado “V. Fallos y Fallas del Estado”, que aunque con un enfoque militarista y basado en la confrontación y no en la prevención del secuestro o la negociación de los confictos, señala las insufciencias en materia de política pública y accionar institucional del Estado Colombiano para evitar lo que en aquel momento fuera un temor generalizado en la sociedad colombiana, o para procurarle desenlaces rápidos y seguros a las numerosas situaciones de privación de la libertad que estaban ocurriendo.

15

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

El segundo material, “Tomas y ataques guerrilleros, 1965-2013”, abarca un universo muy am plio de acontecimientos, dentro del cual se desdibujan las tomas que desembocan en el secuestro de los miembros de la Fuerza Pública. Aunque el trabajo aporta una perspectiva sustancial que busca alejarse de los imaginarios e ideas difundidas por los medios de comunicación, preocupan, al menos, dos elementos:

1. La falta de alusión a la omisión del Estado colombiano en las tomas y ataques guerrilleras de Patascoy, El Billar, Mirafores, Mitú, Puerto Rico, Curillo y la toma de la Asamblea departamental en el Valle del Cauca. Casos en los que todos los testimonios recopilados por ASFAMIPAZ re saltan la multiplicidad de veces en que le notifcaron al Estado sobre la inminencia de las tomas guerrilleras, y coinciden en señalar que el Estado no dispuso de sus medios para evitar por ningún medio los ataques, incursiones o tomas. La justicia colombiana ha coincidido en señalar la responsabilidad del Estado Colombiano por su omisión en varias tomas guerrilleras. Véase (Acción de reparación directa - Soldado regular y conscripto. Preservación de derechos constitucionales. Servicio militar obligatorio - Preservación de derechos constitucionales, 2014; Consejo de Estado, 2015; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 2015; Sentencia No. 047 de segunda instancia de reparación directa, 2016).

2. Al referirse a la toma de Mitú, el informe cita como un logro “la contención militar” oportuna que, según ellos, habría realizado el Ejército Nacional por medio de aeronaves (Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 2016, pág. 104). Sin embargo, todos los testimonios de las vícti mas civiles, habitantes de Mitú y miembros de la Fuerza Pública entrevistados por ASFAMIPAZ coinciden en señalar que la respuesta militar fue absolutamente insufciente, dado que, por un lado, tuvieron que esperar tres días a que se lograra retomar el control de la zona y, por el otro, la actuación de la contención aérea tuvo errores graves, llegando a poner en riesgo la vida de los entonces secuestrados y de las personas que por entonces habitaban la capital del Vaupés3 Incluso varios artículos periodísticos de la época señalan que varias misiones humanitarias e incluso vuelos comerciales lograron aprovechar la pista de aterrizaje, contradiciendo la versión ofcial del ejército. Véase “Fue imposible contar tantos muertos” e “Incierta situación en Mitú” (El Tiempo, 1998).

En cuanto a “Mitú, las Cenizas de la Memoria. Construcción de Memoria Histórica de la Fuerza Pública”, se repite la narración unilateral del conficto y los hechos de la toma, pues no hay una perspectiva refexiva que busque reconocer la omisión estatal frente a las reiteradas comunicaciones que le fueron enviadas tanto al nivel central de la Policía Nacional como al Gobierno Nacional, por el contrario, el texto está caracterizado por un ensalzamiento acrítico de las actuaciones institucionales. Otra de las debilidades del documento es que pasa por alto la particularidad territorial y cultural de Mitú, en tanto ésta es una ciudad indígena cuya población es 95% indígena inserta en el departamento del Vaupés, en la Amazonía Colombiana; además de que obvia el componente étnico diferencial, tampoco reconoce los fallos estatales y sociales que hacen de la Amazonía y del Vaupés, uno de los territorios nacionales con mayores problemáticas estructurales irresueltas a lo largo de la historia.

Aunque el documento busca entender la toma de Mitú como la continuidad de la confrontación armada en alza desde la década de los 80(Escuela Superior de Guerra - Centro de Investigación sobre el Conficto y la Memoria Histórica Militar (CICMHM), 2017), omite elementos de responsabilidad estatal y militar en la prolongación de dicha confrontación, por ejemplo, el incumplimiento a

3 Ver el apartado del presente documento titulado “Sangre en la toma, sangre en la retoma”.

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

16

los acuerdos de paz a mediados de los años 80; el abandono de ciertas zonas del país en lo que res pecta a los derechos económicos, sociales y culturales, o la falta de poner más empeño a las salidas pacífcas y negociadas. En general, se caracteriza por una lectura militarista del conficto que ignora elementos sociales, económicos, institucionales y de exclusión política que han estado en la base de la existencia y la prolongación del mismo.

Adicionalmente, este documento hace eco de la versión de la destrucción de la pista de aterrizaje que, como ya se ha dicho, es muy cuestionable tanto en términos de la veracidad de la Institucio nalidad Estatal, como de la transparencia de los medios de comunicación y su responsabilidad en el conficto armado colombiano.

Es importante destacar que este es uno de los primeros documentos que recoge y difunde apartados originales de los testimonios directos de los policías y militares ex secuestrados, lo que constituye un avance, sin embargo, también es preciso mencionar que solamente se basa en declaraciones de personas con algún grado de reconocimiento dentro de la institución (genera les, intendentes y subintendentes). Aunque todas las experiencias de victimización merecen ser escuchadas y representadas, se deja de lado la experiencia de los policías con menores rangos e incluso de los auxiliares bachilleres que, siendo menores de edad fueron secuestrados por las FARC y mvvvpermanecieron en cautiverio por más de dos años debido a la falta de gestión y de voluntad de negociación por parte del Estado colombiano.

“Recuerdos de selva ¿Es posible superar las marcas del secuestro?”, es el material más recien te acerca del secuestro de los miembros de la Fuerza Pública. Es el primero de los materiales que reconoce explícitamente las afectaciones del secuestro en miembros de la Fuerza Pública.

Reconoce que la mayoría de los ex secuestrados de la Fuerza Pública ha caído en el olvido ins titucional y social, e insinúa que después de haber sido liberados han tenido que trabajar solos y sin apoyo de ninguna índole para superar las secuelas del secuestro, que todavía se hacen presentes en sus vidas. Es uno de los pocos materiales que relaciona las tomas, ataques o incursiones guerrilleras con el tiempo en cautiverio y también cita, aunque brevemente, las reivindicaciones de acuerdo humanitario que abanderaron los familiares en la lucha por la libertad de sus seres queridos.

Insinúa que hubo habilidades de resistencia, creatividad y actividad que tuvieron que llevar a la práctica los ex secuestrados para poder sobrellevar el cautiverio y sus vicisitudes, sobre todo la difícil relación con una realidad externa en la que ocurren cambios drásticos y signifcativos, de los que sólo es posible enterarse por azar y a través de la radio o las escazas revistas.

Pese a su perspectiva humanizadora y sensibilizadora, carece de elementos que cuestionen el sentido común y las ideas dominantes y generalizadas sobre el secuestro: no problematiza las con diciones institucionales, políticas o territoriales en las que tuvo lugar el secuestro de los policías, auxiliares y militares. Tampoco hace referencia a las acciones pendientes de reparación que aquejan a la mayoría de miembros de la Fuerza Pública y a sus familias. En la medida en que no problematiza las condiciones institucionales ni territoriales, tampoco extrae lecciones que permitan proyectar po sibilidades de no repetición y de superación de los confictos.

Memoria histórica independiente para la construcción de paz, perdón y reconciliación: una propuesta integradora.

Desde 2017, ASFAMIPAZ ha emprendido la tarea de reconstruir la memoria histórica de su proce so organizativo como aporte a la paz del país. Se trata de rearmar y recomponer el relato de cientos de familias ubicadas a lo largo y ancho del país, que se han visto en la necesidad de continuar trabajando juntas años y décadas después de las liberaciones, ante las crudas secuelas y cicatrices del secuestro y la falta de opciones de reparación material y simbólica dignas.

17

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

Así, la propuesta de reconstrucción de memoria histórica de ASFAMIPAZ comprende 20 años de lucha cotidiana por la libertad con dignidad. Sin subvalorar ni menospreciar el aporte de los trabajos de memoria histórica ya citados, la larga experiencia de la organización ha posibilitado comprender que el secuestro no puede entenderse como un fenómeno aislado de las condiciones estructurales del país y de los desencadenantes de las manifestaciones violentas del conficto. Así mismo, busca ser memoria del pasado que se proyecta hacia el presente de lucha por la paz, por la reparación integral y por la no repetición. Igualmente, y en la medida en que entiende que los impactos del secuestro se extienden más allá de la selva y de los directos secuestrados, se plantea alternativas de futuro para enmendar los impactos que el secuestro y la guerra ha dejado en las nuevas generaciones.

Lejos de cualquier interés institucional o partidista, invita a todos los colombianos y colombianas a dejar de lado los odios, divisiones y polarizaciones, para comprender que las responsabilidades de la guerra y el conficto violento son compartidas, que todos los actores armados han hecho daño y causado dolor, y por ende, todos deben replantearse y comprometerse con la paz. Pone de presente que los principales afectados con la continuidad de la confrontación violenta son los sectores menos favorecidos y las víctimas, por lo cual es necesario transitar cuanto antes a la justicia, la reparación, el perdón y la reconciliación.

La presente propuesta de reconstrucción de memoria histórica incluye:

- Testimonios de personas de la sociedad civil sobrevivientes a los ataques y tomas guerrilleras, junto a las historias de vida y resistencia de los ex secuestrados y sus familiares. Esta multi plicidad de actores, da lugar al diálogo de múltiples puntos de vista, que logran hacer ver las diferentes caras de los hechos violentos y del cautiverio.

La confuencia de testimonios de exsecuestrados que han ocupado diferentes rangos y posi ciones al interior de las instituciones policial y militar. La confuencia de las diferentes posturas al interior de las instituciones, equilibra la visibilidad y el reconocimiento de las múltiples experiencias y trayectorias de vida antes, durante y después del secuestro.

Una perspectiva comparada entre la situación anterior al secuestro y los impactos posteriores que permite identifcar los principales impactos y secuelas de la guerra en los planos personalemocional, familiar, económico, territorial, étnico-cultural, de salud, etc.

Un balance de las instituciones y los actores relacionados con el secuestro y la construcción de paz a partir de la experiencia de vida de las personas directamente implicadas (familiares, exsecuestrados, personas de la sociedad civil, etc.), lo que abre un panorama más allá de las versiones mediáticas u ofciales acerca de las dinámicas reales de atención a las víctimas, la responsabilidad de los distintos actores institucionales y sociales en el sostenimiento o superación del conficto y mejores formas de evitar repetir los errores cometidos o potenciar los aportes a la materialización del país.

-

El diálogo entre las versiones vivenciales de las tomas y el secuestro, y las versiones periodísticas o mediáticas. Lo que permite construir una visión crítica y más completa, que consulta la voz de las víctimas para reconstruir la historia y tomar una posición informada.

- La consideración del factor histórico, étnico y territorial especialmente en lo que se refere a la toma de Mitú, puesto que la gran cantidad de noticias existentes invisibilizan la existencia de pueblos indígenas afectados por el ataque, no dan espacio a su voz y sus refexiones, ni tam poco a la visión de la guerra y la paz que tienen por compartir las comunidades que habitan la región amazónica, altamente relevantes para la construcción de paz.

La compilación de las luchas que libraron las y los familiares de los secuestrados y sus logros en la construcción de paz para el país. Además de los mensajes radiales y de hacer presencia en los actos de liberación de sus seres queridos, las familias ASFAMIPAZ llevaron a cabo innume

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

18

rables acciones de movilización, protesta, interlocución con los grupos guerrilleros y el Estado colombiano y mediación entre ambos bandos. El amplio repertorio de lucha y de consignas de la organización de familiares ha logrado incidir signifcativamente en la lucha por la paz que libra el país desde hace décadas.

- Los aprendizajes de paz, perdón y reconciliación que han venido elaborando las víctimas directas del conficto armado, así como los aprendizajes personales que extrajeron de la experiencia del secuestro. Con el fn de poner a disposición de quienes se acerquen a este documento la perspectiva real de las víctimas frente a la guerra y la paz, sin que medien discursos de odio o intereses políticos ajenos.

La evaluación de los impactos de la guerra a escala intergeneracional, pues como se ha evidenciado en la experiencia de las familias ASFAMIPAZ y lo han reafrmado diferentes investigaciones y estudios, los impactos de la guerra afectan hasta a dos generaciones siguientes. Es necesario pensar en formas de reparar los daños y prevenir que el ciclo de victimizaciones y no reparaciones siga reproduciéndose.

Las formas de afrontar y resistir el cautiverio, tanto de parte de los ex secuestrados, como de parte de sus familias, para conmemorar y honrar la fuerza y la capacidad humana que descu brieron en una situación tan adversa.

Las consecuencias y el desarrollo del secuestro más allá de la liberación, puesto que los intereses mediáticos e institucionales en el secuestro no lograron mantenerse en las etapas posteriores a la vuelta a la libertad; etapas en las que se manifestan las peores secuelas e impactos (a nivel psicológico, familiar, económico, afectivo, etc.).

Las luchas actuales de las familias ASFAMIPAZ. En consonancia con lo anterior, se explican las razones por las cuales ASFAMIPAZ sigue existiendo como organización que lucha por la paz de Colombia y continúa reclamando libertad con dignidad para las familias asociadas.

Las historias de quienes no lograron experimentar el fn del cautiverio, las personas desapare cidas, muertas en cautiverio o asesinadas en los rescates a sangre y fuego.

Los testimonios de re victimización de varios miembros de la familia ASFAMIPAZ, que demues tran que es necesario detener la guerra para evitar la prolongación del sufrimiento y el dolor. - Los mensajes, peticiones y aprendizajes de paz de los miembros de ASFAMIPAZ para los actores relevantes en la construcción de paz del país, tales como la iglesia, los medios de comunicación, la sociedad civil, las instituciones, el Estado, entre otros. Con el fn de com prender, desde la experiencia de las víctimas, cuáles son los obstáculos que nos impiden acercarnos a un país en paz; ser conscientes de la necesidad de transformarlos y compro meternos activamente a caminar el camino de la construcción de paz para el país.

La Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros, espera que el testimonio y la experiencia de la organización y sus aportes a la lucha por la paz del país, constituyan un cambio cualitativo en las transformaciones sociales del discurso de la violencia y la paz, además de motivar la formación de nuevas subjetividades y ciudada nías más críticas, comprometidas y para la superación del conficto armado. Para empezar a valorar la urgencia de la construcción de paz, es necesario ampliar las maneras como la sociedad civil ha concebido el conficto armado y su responsabilidad en el mismo.

En las siguientes páginas, se encuentran las refexiones sobre cuatro acontecimientos:

1. La toma de El Billar, Caquetá, ocurrida el 1 de marzo de 1998.

2. La toma de Mirafores, Guaviare, acontecida el 3 de agosto de 1998.

3. La toma de Mitú, Vaupés, sucedida el 1 de noviembre de 1998.

4. El secuestro de los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, llevado a cabo el 11 de abril de 2002.

19

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

5

I. EL SECUESTRO DE LA FUERZA PÚBLICA EN CONTEXTO: LA HISTORIA DE LOS HECHOS ANTES DEL CAUTIVERIO.

Caquetá, Guaviare y Vaupés: la Amazonía colombiana entre bonanzas, colonizaciones, resistencias y violencias.

El viaje al departamento del Vaupés implica necesariamente el encuentro con los saberes indígenas ancestrales y con las personas que se han convertido en sus portadores y guardianes.

En Mitú, uno de los acercamientos más signifcativos a la cosmovisión y la concepción de me moria histórica de los pueblos indígenas, se produjo al preguntar “¿Cómo era la vida antes de la toma?”. Mientras las anteriores personas entrevistadas se habían referido a periodos de tiempo cortos(semanas, meses o años antes del ataque), el Payé4 Mianiki Hipoeteino Makuana, a quien en adelante llamaremos Enrique, nos contó una historia que comienza con las razones que llevaron a su pueblo, el pueblo Cubeo, a habitar las tierras del Vaupés siglos atrás.

Los demás testimonios y documentos recopilados sobre el conficto en los departamentos del Caquetá, Guaviare y Vaupés, reafrmaron que una respuesta completa no habría podido ser corta: La causa principal de las manifestaciones violentas del conficto armado que han sacudido esos departamentos, se encuentra en la historia de colonización y articulación de estos territorios al or denamiento territorial y la vida política y económica nacional.

Los territorios del sur del país tienen muchos elementos comunes. Su cercanía o pertenencia a la región amazónica los hace compartir condiciones geográfcas, climáticas y biológicas muy simi lares y típicamente selváticas. También tienen en común haber sido habitados originariamente por distintos pueblos indígenas y ubicarse lejos de los llamados “centros administrativos” del país. Esto último implicó que se vieran envueltos en pugnas, confictos y cuestiones fronterizas desde la con quista misma.

Violencia originaria compartida: el exterminio indígena y el inicio de la economía extractivista en los orígenes del conficto.

Los tres departamentos citados se han articulado a la vida nacional a través de dinámicas violentas desde la conquista. Las misiones conquistadoras, católicas y extranjeras establecieron sus enclaves de extracción y explotación de caucho5, en los que utilizaban mano de obra indígena bajo las modalidades de esclavización y endeudamiento.

“Un censo del año 1849 estimaba la población de “racionales” (como se designaba a los funcionarios, comerciantes y colonos) de la región del Putumayo y Caquetá en 242 personas. Los indios “civilizados”, es decir aquellos en alguna forma infuidos por las misiones católicas se estimaban

4 El Payé es un sabedor tradicional indígena, encargado de preservar, utilizar adecuadamente y enseñar los conocimientos que componen la cosmovisión indígena: saberes medicinales, rituales, lingüísticos, botánicos, culturales, dancísticos, orales, educativos, etc. En este caso, Enrique además de sabedor es ex capitán, fundador de una escuela ecológica y cultural, fundador del colegio Santo Tomás de Mandil, miembro del consejo regional indígena y presidente de la zona Vaupés medio.

Los territorios de lo que hoy se conoce como la Amazonía Colombiana y parte de la Orinoquía, fueron ocupados por misiones evangeli zadoras y productivas que establecieron la producción de caucho a grandes escalas. La Rubber Development Company y la Casa Arana son las compañías caucheras más recordadas y que más impacto económico y social tuvieron en la zona (Peña Márquez , 2011).

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

20

en 16.549. La mayor parte del territorio estaba habitado por gentes que los censos describían de forma teocéntrica como “salvajes”, “antropófagos” e “irracionales”, grupos que vagaban por el bosque y cuyo número se desconocía. (…) La llamada Casa Arana, que estuvo presente en la región hasta 1929, sembró un régimen de terror y exterminó a más de 80.000 indígenas”. (Caquetá: conficto y memoria, 2013).

Enrique también recuerda el pasado cauchero que se vivió en el Vaupés:

“(…) llega el occidente y nos remata con eso, por querernos quitar el territorio matan a los mayores y se llevan a los menores. Entonces ellos dejan la guerra y los otros pueblos indígenas ya se han acabado… entonces estando en ese lapso de tiempo llega el trabajo del caucho, el trabajo de “balata” que se llama. Llega una compañía y comienzan a llevar personas a donde están los árboles. En este sector no hay plantaciones industriales, entonces comienzan a llevar personas para trabajar. En ese apogeo de llevar personas para el trabajo del caucho, llega también la cristianidad [sic] y comienza a preguntar “¿y ustedes quiénes son?”, y los indígenas les respondían “Que yo soy payé”, entonces ellos “¡Que payé ni que nada! traiga sus talegos y eso es lo que haremos hoy”. Las canoas de chicha las rompieron, las malocas las quemaron, entonces nosotros hemos sido golpeados desde mucho tiempo atrás (…)”. (Llanos, 2018).

Pese a su independencia administrativa, los departamentos de la región estaban fuertemente relacionados. En el siguiente pasaje de entrevista se pueden observar las relaciones entre Gua viare y Mitú, lo mismo que las cruentas formas de explotación de la mano de obra indígena en las plantaciones de caucho:

“Entonces pasan los tiempos y mis padres se me mueren rio arriba donde trabajaban, de aquí a Mirafores. Yo creí que era aquí cerca, a la vuelta y me voy tras de mis padres. Terminé mi quinto de primaria, yo ya sabía leer y escribir. Me metí a Mirafores y para mí un inferno. Allá me sometí diez años, aprendí muchas cosas, en los diez años: miré personas caídas, que lo quemaban con caucho, que lo colgaban, lo fueteaban, violaban a las mujeres delante de los maridos, de los papás, de los hermanos; al que reclamara lo mataban. Comencé a mirar todo eso, comencé a vivir vida sangrienta. Para nosotros era una tortura completa, así no lo amarraran a usted, yo me sentía amarrado mirando a mis compañeros amarrados, yo me sentía muerto mirando matarlos, la tortura, le sacaban los ojos, le quitaban las orejas, le quitaban los brazos, el que no trabajaba le quitaban las manos, yo viví esa vida.” (Llanos, 2018).

Una vez la demanda mundial de caucho disminuyó, los departamentos de Vaupés, Caquetá y Gua viare experimentaron una profunda crisis debido a que toda su economía dependía de un único producto y a que las ganancias no eran recibidas por los habitantes de los territorios, sino que eran apropiadas por los propietarios extranjeros (Peña Márquez, 2011). El departamento del Guaviare comparte el pasado cauchero y de exterminación indígena con Vaupés y Caquetá, sin embargo, por estar más cerca de las ciudades y los centros administrativos, se convirtió en uno de los principales receptores de población desplazada por las confrontaciones violentas y las guerras internas:

“La colonización del Guaviare, territorio originariamente habitado por sólo indígenas, se pude dividir en tres etapas fundamentales: la primera colonización (1920-1950), defnida también como colonización brava o ‘rapaz’, es la época de la explotación del caucho y del progresivo exterminio de la población indígena. La segunda etapa a partir de la década de 1950, coincide

21

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

con la colonización agrícola por campesinos desplazados a causa de la violencia que llegaban a la región con el objetivo de comenzar una nueva vida. A esta, se suma la colonización armada, antecedente de la insurgencia que empezaba a insinuarse en el mismo período.” (Drago, 2012).

El Caquetá también fue un importante receptor de población desplazada por la violencia durante las décadas del 40 y 50, debido a su cercanía con los departamentos del Meta, el Huila y el Cauca. La dependencia ocasionada por la bonanza del caucho y la crisis posterior, ocasionaron múltiples debilidades sociales y económicas en los tres departamentos: 1) El Estado y los agentes privados perdieron interés en continuar invirtiendo y haciendo presencia en las zonas; 2) el aumento de los episodios violentos a lo largo y ancho del territorio nacional ocasionaron éxodos masivos de personas que, en muchas ocasiones, optaron por convertirse en colonas ante su escasez de recursos y ocupar diferentes lugares apartados de la geografía nacional; 3) las condiciones económicas de los nuevos colonos y las características agrestes del territorio impidieron que la producción agrícola ofreciera ganancias sufcientes para satisfacer las necesidades de los nuevos cultivadores. Rubén Godoy relata:

“(…) la violencia ocasionó desplazamientos masivos de población desde diferentes partes del país a través de una colonización a veces espontánea y otras dirigida. La población al asentarse en esta región se enfrentó a una serie de problemas tales como: el defciente o nulo conocimiento del medio, los suelos poco aptos para la producción agrícola y la débil presencia Institucional. Este proceso colonizador no fue respaldado por una acción efcaz del Estado, el cual limitó su presencia a ofrecer la titulación de algunos baldíos. (…) Además, de la casi nula protección de la seguridad y vida de los ciudadanos, la falta de infraestructura vial y de servicios y de canales de comercialización de los productos, arruinaron las pocas cosechas de los colonos y crearon una situación de descontento ante la crisis económica que azotaba la región.” (Godoy G, 2001).

Mitú, por estar más aislada geográfcamente, recibió menos población desplazada, logró produ cir caucho hasta fnales de los años 70 y experimentó una bonanza paralela aunque menor, basada también en la dinámica extractiva, esta vez de maderas nobles. Los sistemas de endeudamiento y explotación forzada de los pueblos indígenas también fueron utilizados por las empresas madereras.

La desaparición defnitiva de la explotación del caucho, abrió paso a la economía ilícita de la coca en los tres departamentos: las duras condiciones económicas resultado del extracti vismo, el aislamiento geográfco y la presencia estatal sólo con fnes extractivos o de control territorial, confguraron un panorama territorial atractivo para dos actores bélicos: por un lado, los grupos guerrilleros, que contaban con refugios selváticos difícilmente accesibles y con una base de población en condición de vulnerabilidad; por el otro, el narcotráfco, que se presentó como alternativa económica para la superación de la crisis y la dependencia que le sucedió a las bonanzas extractivas.

“La desaparición del sistema productivo del caucho sería suplantado por otra bonanza, la de la producción de hoja de coca con fnes ilícitos, es decir, para la producción de cocaína.

Las condiciones establecidas por este sistema de economía local [la explotación y el endeude] facilitaron el conficto, la discriminación social y cultural, y crearon las condiciones en la región para el boom de la coca de la década del 70”. (Peña Márquez, 2011).

La coca se expandió por los tres departamentos impulsada por dos razones:

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

22

1. Servía como fuente de ingresos económicos ante la crisis que había dejado la dependencia extractivista.

2. A diferencia de la madera o el caucho, los promotores del negocio ilícito de la coca dejaron de utilizar el sistema de esclavización y endeude, lo que atrajo a cientos de personas, bien fueran mestizas o indígenas, a hacer parte de las dinámicas de producción y recolección.

Los fuertes impactos de la coca se extienden desde la modifcación de las costumbres, la dieta, la organización social y la vida cotidiana de las comunidades indígenas originarias, pasando por la pérdida de sus saberes, hasta propiciar la presencia guerrillera en el territorio.

Sobre las transformaciones en la cultura indígena:

“Los indígenas, sorprendidos ante el poder adquisitivo de las hojas de coca, pasaron a vender sus cosechas para contratarse como recolectores en siembras especializadas y ejecutores de los trabajos más rudos del procesamiento. El dinero, casi por primera vez en sus manos, les permitía adquirir lo que les había sido negado por la violencia de la explotación cauchera. El dinero no sólo les permitía abandonar su economía tradicional y obtener exóticos alimentos traídos del interior, sino que puso a su alcance motores, botes, armas, licor, bienes suntuarios que más tarde se convertirían en chatarra”. (Correa, 1996).

Acerca de la llegada del conficto armado a los departamentos de Guaviare y Caquetá:

“Las FARC incursionaron en regiones distantes y desprotegidas por el Estado, especialmente en el sur del país. En esta zona, que entonces estaba recién colonizada, las FARC se constituyeron como la única fuerza reguladora del orden social (…) Las FARC han actuado en estas regiones como intermediarias entre productores y comercializadores de narcóticos, alcanzando una de sus fuentes de fnanciación. Ante la ausencia de una infraestructura institucional que responda a las necesidades de los habitantes de la región, Las FARC han ejercido funciones de mediación en la población, controlando comportamientos y prácticas. Las FARC, recurriendo a la intimidación o a la convicción, lograron ejercer desde comienzos de la década del ochenta un control social en las zonas de cultivo, estableciendo la prohibición del uso del bazuco como forma de pago o artículo de consumo, determinaron los salarios para los raspadores e hicieron obligatorio cultivar otros productos diferentes a la coca para evitar los efectos infacionarios de la bonanza ile gal. Así mismo, ante las difcultades del sistema de justicia para reprimir el delito y mediaren la solución de todo tipo de confictos, la guerrilla se abroga sus funciones, conduciendo a que la población demande su presencia.” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 8).

En Vaupés ocurrió de una manera similar:

“La bonanza de la coca trajo también la primera presencia de la guerrilla en la región del Vaupés. Las características ilícitas de esta economía facilitaron el ejercicio de la violencia. La guerrilla de las FARC llegó proveniente del Guaviare; su fuerza sirvió como instrumento de control social en la relación entre patronos y trabajadores tanto en las plantaciones de cultivos ilícitos como en las pequeñas ciudades (…) Aunque a mediados de los 80 la bonanza de la coca disminuyó, su cultivo permaneció en menor escala. También permaneció la presencia guerrillera con el reclutamiento forzado de indígenas en sus frentes. Estos fenómenos marcaron al Vaupés como región roja del conficto armado (…)”. (Peña Márquez, 2011, págs. 89-90).

23

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

El siguiente gráfco, tomado de un artículo académico escrito entre 1998 –año en que ocurrieron la mayoría de las tomas- y el 2000, deja ver las dimensiones del negocio de la coca, dentro del que los departamentos de Guaviare, Mitú y Caquetá se encontraban inmersos.

Tomado de Godoy G, 2001. Caquetá, Putumayo y Guaviare: Cultivos ilícitos y problemática socio-economica.

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

24

Victorias militares y victorias políticas: El afán de mostrar resultados militares. Ataque de El Billar, Caquetá.

En medio de un contexto en el que abundaba la ilegalidad y la incapacidad estatal, llegó nueva mente el periodo electoral. La ciudadanía crecía en inconformismo frente a un Gobierno Nacional que, de un lado, parecía no hacer lo sufciente para lograr contener una nueva oleada de violencia guerrillera y paramilitar, y del otro, había resultado involucrado en gruesos y vergonzosos escándalos de corrupción que lo relacionaban económica y políticamente con el narcotráfco.

La mayoría de los actores visibles en el país, durante ese momento, estaban relacionados con la guerra o el uso de la violencia: grupos paramilitares, grupos guerrilleros, carteles del narcotráfco, por tanto, los candidatos electorales no podían permanecer al margen: todas las campañas tenían como tema central la guerra. Aunque con diferentes propuestas, programas y enfoques, todos los candidatos adoptaron como bandera de campaña su compromiso con el fn de la confrontación ar mada en el país.

La guerra no sólo era el principal eje de las elecciones: las votaciones, en tanto mecanismo para la elección de quienes ejercen el poder, fueron blanco de múltiples acciones bélicas.

A medida que la fecha de las elecciones se acercaba, se agudizaban los intereses políticos:

- Aumentaba el afán de los candidatos por ganar simpatizantes y consolidar sus votos.

El Estado Colombiano buscaba recuperar la legitimidad y recuperar al menos un poco de la confanza ciudadana para el desarrollo de los comicios electorales.

- Los grupos armados ilegales, incluidos guerrillas y paramilitares, buscaban mellar la fuerza electoral, la legitimidad política o la capacidad de acción de los actores políticos contrincantes a como diera lugar.

En esa disputa por el reconocimiento y la legitimidad, y en un contexto en que casi absolutamente todo estaba signado por el belicismo y la sensación de vulnerabilidad e indignación ciudadana, el Estado Colombiano en cabeza del Gobierno del momento consideró que lo más urgente era restablecer la percepción de seguridad en la ciudadanía. Con el belicismo como principal recurso, le exigió a la Fuerza Pública que mostrara resultados concretos en la denominada lucha contra el terrorismo y a fnales de 1997 creó el Batallón de Contraguerrilla No. 52, adscrito a la Brigada Móvil No. 3 (El Tiempo, 1997), el cual sería protagonista del lamentable episodio violento ocurrido entre el 2 y el 5 de marzo de 1998 en Cartagena del Chairá, Bajo Caguán, y que pasaría a ser recordado como “la toma de El Billar, Caquetá”.

El ataque (y las responsabilidades) en la Quebrada El Billar

153 miembros de la Fuerza Pública afrontaron el ataque de más de 600 guerrilleros de las FarcEp. Luis Arturo Arcia, quien perdería su libertad por más de una década a causa del hecho violento, recuerda la reacción rapidísima que tuvieron que tener él y sus compañeros, quienes desde el primer momento se vieron absolutamente rodeados y cercados por la guerrilla(Arcia, 2016).

La memoria de los sobrevivientes evoca los altísimos niveles de presión psicológica y temor por la vida a la que se vieron sometidos durante y después de la toma. La permanencia en una zona tan confictiva, en medio de un conficto altamente deshumanizado y degradado los hacía temer que su destino fuera una fosa común, como las que se suelen ver en el territorio (Arcia, 2016). Sus memorias también guardan la imagen de compañeros que combatieron junto a ellos en medio de la

25

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

absoluta desventaja numérica, hasta terminar muriendo en sus brazos, y la de otros que permanecie ron defendiendo su vida hasta el fnal, pese a sus graves heridas de combate.

“Se combatió durante varios días. La primera noche hubieron cantidad de muertos, murieron muchos compañeros, compañeros con la cabeza prácticamente volada a tiros; mi Cabo Beltrán pasó aquella noche agonizando porqué se desangró. Un tiro le dio en la pierna y se la descolgó… duró toda la noche y murió desangrado. Varios compañeros murieron así. Se siguió combatiendo porque… en sí era un número indeterminado de guerrilla. Eran demasiados. Como te digo, ellos se daban el lujo de que combatían una hora, se relevaban y entraban otros y así. Nosotros íbamos de seguido y sin parar. Por la noche llegaba el avión fantasma, nos apoyaba un rato con las luces de bengala, un rafagazo y se iba, pero nosotros nos quedábamos otra vez a la deriva. Al otro día, a la madrugada, ya había varios compañeros muertos y sinceramente nos tenían copados, era mucha guerrilla… como te digo, era casi todo el Bloque Sur, fuerzas especiales, la Teóflo, el [Frente] 14, el [Frente] 17, eran casi todas las fuerzas especiales de las FARC comandadas por el Mono Jojoy”. (Jaramillo Gutiérrez, 2018).

El tiempo de confrontación se alargó hasta formar tres días. Las municiones y provisiones se agotaron sin que llegara ningún tipo de refuerzo acorde con las necesidades de la situación. Así, los sobrevivientes tuvieron que adoptar una táctica de combate mucho más defensiva, cubriéndose o resguardándose entre la maleza, con la idea de racionar al máximo su armamento. Entre la angustia de esa alarmante espera, varios de ellos fueron encontrados y capturados por las Farc-Ep.

Desde el principio, aunque sin renunciar a las amenazas, ni a los repertorios y tratos violentos, la guerrilla le explicó a los uniformados que perseguía un objetivo con su retención: presionar la reali zación de un “negocio” con el Estado de forma que éste liberara a varios guerrilleros presos en condición de enfermedad, a cambio de la libertad de los miembros de la Fuerza Pública (Arcia, 2016).

El ataque, que se extendió por tres días, terminó con 64 muertos, 19 heridos, 43 secuestrados de la Fuerza Pública y un aproximado de 30 muertos y 80 heridos de las Farc-Ep. El cautiverio de varios de los secuestrados de esta toma se extendió hasta por más de una década.

En enero de 2008, el Juez Segundo Especializado de Florencia condenó a 40 años de prisión a los miembros de la cúpula de las Farc-Eppor el ataque de El Billar (Caracol Radio, sección judicial, 2008). Sin embargo, los familiares de los secuestrados, y los propios miembros de la Fuerza Pública que sobrevivieron a la toma, tienen claro que, en este caso, además de la atrocidad y desproporcionalidad de las Farc-Ep, se trató de un acto apresurado, arriesgado e improvisado que ordenó la misma institución. El Estado Colombiano y los altos mandos militares insistieron en mostrar, a como diera lugar, resultados de la lucha contrainsurgente, llegando a poner en riesgo la integridad de los miembros de la Fuerza Pública. Luis Arturo Arcia, quien llegó a ser uno de los secuestrados más antiguos en poder de las Farc-Ep, relata:

“Al superior en ese momento, al que yo tenía, al Mayor Aguilar, que era el comandante del batallón… a él le exigían que debía tener resultados. Estábamos en una región que la guerrilla controlaba netamente, en una parte donde la guerrilla estaba, pero entonces a él le exigían que debía tener resultados. Entonces él tomó la decisión de meternos... La misma población civil le decía “Si quieren ir a buscar a la guerrilla, váyanse para el caño del Billar, allá no van a encontrar diez ni veinte, sino de a doscientos o trescientos guerrilleros”” (Arcia, 2016). “(…) pues resulta que había un bastión guerrillero en Billar Caquetá. A un señor ofcial del Ejército le llegó la idea de que tenía que atacarlos y acabarlos ahí. Reunió gente de todas partes, porque a Luis Alfonso lo llevaron desde Santander, y a él lo trasladaron para allá, él no sabía para qué iba: era para atacar ese bastión guerrillero. Resulta que el tiro les salió por la culata, porque ellos no pudieron acabar con ese bastión, sino

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

26

que la guerrilla acabó con el batallón que entró a atacarlos. Ahí murieron 82 militares, hubo 47 heridos y el resto secuestrados, o retenidos (…)”. (Pérez, 2016).

Luis Arturo recuerda que antes del combate recibieron numerosas comunicaciones de los altos mandos militares, en las que se ordenaba la realización de numerosas misiones militares. Ante la escasez de personal, de armamento y de apoyo aéreo, la Brigada Móvil redactó y envió varias respues tas. En ellas manifestaba no contar con los recursos necesarios para ejecutar las misiones solicitadas. Los altos mandos militares no respondieron más que con más presión y nuevas misivas en las que le solicitaban a la recién creada unidad tareas cada vez más complicadas, sin reparar en ninguna de las peticiones de la Brigada.

El Mayor Aguilar, a cargo del Batallón de Contraguerrilla No. 52, presionado por la insistencia de sus superiores, convocó a los mandos de la Brigada Móvil a reunirse, con el fn de darles a conocer un precipitado plan para cumplir con los requerimientos:

” (…) y en una reunión que tuvimos los mandos antes de entrar a esa parte a donde fue el combate, le dijimos “no entremos allá mi Mayor, porque no entramos cuando habíamos 1 200 hombres y ahorita apenas habemos (sic) 150…”, entonces él se enojó y dijo “no, no, no. Entre más vacas menos leche”. O sea quiso decir que no era por el hecho... Y tomó la decisión… Regañó a más de uno de los Ofciales, de los Subofciales, y nos metimos, ahí sí como dijo el Mono Jojoy, en la boca del lobo” (Arcia, 2016).

Orlando Jaramillo Gutiérrez, quien también sobrevivió al ataque y estuvo en cautiverio, concuer da con Luis Arturo y da a conocer algunos detalles adicionales:

“Pues los comandantes cometieron el error porque la zona… sabíamos que prácticamente estábamos en la casa del Bloque Sur de las FARC. Ya le habíamos dicho a mi Mayor que era un gran número de guerrilleros el que nos estaban siguiendo. Nos llegó una orden de que nos tenían dar permiso a varios y a mi Mayor se le ocurrió la idea de decirle a los altos mandos que él no quería perder el control del área pero que también quería dar el permiso, entonces sacaron casi a todo el batallón de permiso y apenas dejaron a 150 hombres ahí. Y quedamos 150 hombres contra el Bloque Sur que eran casi 2500…” (Jaramillo Gutiérrez, 2018).

Aparte de la considerable disminución del personal del batallón, hubo un sinnúmero de condi ciones adversas que no fueron tenidas en cuenta por los altos mandos militares, y que jugaron en contra de la integridad de los uniformados que combatieron en primera línea.

En primer lugar, es necesario hacer referencias al contexto territorial: una zona altamente contro lada por el Bloque Sur de las Farc-Ep, en la que ya habían ocurrido anteriores y signifcativos ataques a la Fuerza Pública como las tomas de Las Delicias y Patascoy, y que contaba con grupos de guerrilleros con altos niveles de formación militar, entrenados para custodiar al Mono Jojoy (El Tiempo, 1998), quien en su momento fue uno de los principales líderes de la guerrilla de las Farc-Ep. Indagaciones posteriores evidenciaron que “los hombres enviados a combatir a la guerrilla no contaban con la experiencia sufciente para hacerlo en una zona que, en ese momento, era uno de sus santuarios” (Jiménez Herrera, 2014).

Siendo una Brigada Móvil, y teniendo a su cargo un batallón de contraguerrilla, se encontraba en condiciones de absoluta precariedad, sin tener a su disposición ni los implementos mínimos, ni los vehículos aéreos propios de una unidad móvil: se halló que además de la ausencia de apoyo aéreo, tampoco contaban con radios que posibilitaran comunicación con los niveles superiores del Ejército;

27

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

y que, como ya se mencionó, las carencias de material de guerra, e incluso de alimentos, no fueron atendidas por las instancias correspondientes de la Institución Estatal (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 2015).

“(…) bastante lluvioso, martes tipo 4 de la tarde. El día anterior habíamos tenido un enfrentamiento y a uno de los compañeros le habían pegado un tiro aquí en la mano y a otro un tiro en la frente. El del tiro en la frente falleció, él era de Popayán. Ese día nos tocó quedarnos ahí en ese mismo sitio para abastecimiento de víveres, porque no teníamos casi víveres”. (Ochoa Vallejo, 2018).

Los exsecuestrados, también revelaron que durante su tiempo de servicio, permanecieron sin salir a licencia mucho más tiempo del debido. El deterioro de su estado físico y anímico se sumó a la serie de factores adversos con que le hicieron frente al ataque:

“Si, realmente llevábamos ya seis meses sin licencia y a pesar de todo en el Ejército son supuestamente cuatro meses y deben salir a 20 o 25 días de licencia, y entonces ya llevábamos seis meses sin salir. Fuera de eso esa zona era muy problemática, eso eran hostigamientos permanentes, 10, 15 guerrilleros hostigándonos día y noche. O sea, la gente se desespera y había muchachos que estaban desesperados ya en esa zona. Yo incluso era uno que ya estaba desesperado”. (Ochoa Vallejo, 2018).

Finalmente, se ha logrado comprobar que la operación militar en la que fueron secuestrados los uniformados, se realizó sin contar con información de inteligencia militar alguna avalada por los man dos militares. Por lo cual se desconocían los movimientos recientes de la insurgencia en la zona y el número de guerrilleros en armas que allí hacían presencia. De este modo, la planeación del operativo resultó ser completamente defciente, aumentando el riesgo sobre la vida y la inte gridad de los miembros de la Fuerza Pública a causa de la negligencia en todos los niveles de la cadena de mando militar (Consejo de Estado, 2015).

La toma de Mirafores, Guaviare: entre la responsabilidad estatal y la economía de la coca.

En los cinco meses posteriores a la toma de El billar Caquetá, en las vísperas de la posesión de Andrés Pastrana como presidente de Colombia, continuaron creciendo las manifestaciones violentas del conficto armado: entre marzo y julio de 1998, los grupos y organizaciones armadas ilegales (FarcEp, ELN y grupos paramilitares) cometieron un total de 19 masacres en todo el territorio nacional y ocurrió una nueva masacre en Mapiripán, Meta6 (Proyecto RutasDelConficto.com); se produjeron 3 asesinatos de defensores de Derechos Humanos, entre los que se encontraba Eduardo Umaña Mendoza, destacado abogado penalista (El Tiempo, 1998) y también hubo varios combates entre el Ejército y la guerrilla, con bajas y heridos de ambas partes7. A pesar de ello, ninguna de las acciones bélicas se había dirigido directamente a la infraestructura de la Fuerza Pública.

6

El municipio de Mapiripán ha sido fuertemente golpeado por la violencia en varias ocasiones. Aunque la más recordada es la masacre de aproximadamente medio centenar de personas el 12 de julio de 1997, hubo otras dos matanzas: una en mayo de 1998, en la que 27 campesinos fueron asesinados en el corregimiento de Caño Jabón, y otra en octubre de 2002, con un saldo de seis personas muertas.

7 Ver htp://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-749183 : 22 muertos en combates en el meta; htp://www.eltiempo.com/ar chivo/documento/MAM-794743 : FARC paralizaron vía al llano; htp://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-761127 : Nueve muertos en atentados del ELN.

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

28

Los ataques a bases y estaciones volvieron a comenzar en agosto:

El primero de agosto de 1998, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó la Estación de Policía de Cocorná, Antioquia, iniciándose así una nueva oleada de ataques guerrille ros de este tipo(El Tiempo, 1998).

Entre el 3 y el 5 de agosto, fueron atacados puestos de la fuerza pública ubicados en 18 departamentos del país (El Tiempo, 1999). Uno de los más trágicos fue la toma a la Base Antinarcóticos de Mirafores, Guaviare, ocurrida cuatro días antes de que Andrés Pastrana se posesionara como presidente de Colombia.

Mirafores fue, tristemente, otra crónica de una toma anunciada. De acuerdo con los testimonios, los policías y militares de Mirafores emitieron numerosas comunicaciones y poligramas durante un año, notifcándoles reiteradamente a los niveles centrales del Ejército y la Policía sobre la amenaza que se alzaba sobre el municipio de Mirafores. Solicitaban que se tomaran medidas al respecto, mas su llamado no fue atendido.

“(…) y yo me daba cuenta de que [el Comandante] siempre mandaba poligramas o fax a los comandantes de por fuera, en Guaviare o en Bogotá, informándoles de la situación de orden público y de las amenazas de toma que habían. Él envió mucha información, prácticamente indicándoles la fecha en que nos iban a atacar, y pues el mando nunca optó por apoyarnos o por mandarnos refuerzos, sino que nos dejó prácticamente abandonados. Ya el día de la toma, exactamente el día 3 de agosto, ya sabíamos y habíamos dado la información que habían una cantidad de personas de las FARC, cerca de 1200 hombres que estaban acantonados o agrupados en la planta eléctrica, que es una planta que hay en Mirafores, Guaviare, estaban ahí reunidos ya prácticamente alistándose para atacarnos. Eso se informó a Bogotá, en ese tiempo era al Coronel Gallego, el comandante de antinarcóticos a nivel nacional y no se tomó ninguna acción respecto a eso”. (Jaramillo, 2018).

A medida que pasaba el tiempo, los rumores sobre la proximidad de la toma fueron intensifcándose hasta volverse certezas. Llegó agosto, y con él, un poligrama ofcial que confrmaba la realización de la toma, además de reportes de grandes cantidades de armamento no convencional cerca de la infraestructura militar y de numerosos contingentes de la guerrilla prestos a atacar.

“Como un mes antes llegó un poligrama donde nos informaban que sí se iba a efectuar la toma; que en un pueblo a una hora de distancia de donde estábamos nosotros estaban ellos ahí entrenando. A nosotros nos llegó información de eso, que iban a utilizar cilindros y que nos iban a secuestrar… toda la información la tenía la Policía. (…) Efectivamente fue así, metieron 1800 hombres como para 180 unidades que éramos nosotros, nos tocaba algo así como de a 10 guerrilleros por unidad militar. Pero el Gobierno estaba al tanto de todo, todo, todo…Después cuando estuve acá [en libertad] tuve acceso a los informes de inteligencia militar porque me los consiguieron y todo estaba cantado, todo lo sabían y no nos apoyaron ni antes ni durante, ni creo que después, porque vinieron a entrar como a los 5 días”. (Romero Rico, 2018).

Se ordenó la realización de dos recorridos de exploración y reconocimiento en las zonas que circundaban las tres bases de la Fuerza Pública ubicadas en Mirafores, a saber, la Base Antinarcóticos, la sede del Batallón de Selva No. 51, y la Unidad de Infantería de Marina. El primer recorrido salió el primero de agosto con el objetivo de examinar las proximidades selváticas; el segundo recorrido

29

Memoria Histórica de Policías y Militares Exsecuestrados, Desaparecidos, Asesinados en Rescates a Sangre y Fuego, Muertos en Cautiverio, y de Las Familias Asfamipaz.

comenzó el 3 de agosto y su propósito era revisar los establecimientos comerciales.

Los 68 miembros del Ejército encargados del primer recorrido, duraron patrullando dos días hasta el comienzo de los primeros enfrentamientos, el 3 de agosto a las 7:30 p.m., hora en que se presen taron los primeros combates al toparse de frente con una parte de los combatientes de las Farc-Ep. Entretanto, el recorrido por las tiendas y negocios continuó hasta entrada la noche, cuando los guerrilleros empezaron a atacar la estación antinarcóticos y a sitiar la población. Igual que en las tomas de las que ya se ha hablado, había un número mayor de combatientes del lado de la guerrilla. Esta vez, aproximadamente 1300 jóvenes que se batían en guerra: 1000 de las Farc-Ep y 300 de la Fuerza Pública:

“Realmente lo que yo puedo decir: que nosotros éramos 300 y ellos eran como 1000, 1100 más o menos. Cuando terminó el combate fue que nos dimos cuenta de la intensidad del combate y de la cantidad de las personas que venían con ellos. Eran muchos ¡muchos! salían linternas de todos lados, salían como luciérnagas, salían de todo lado, ahí nos dimos cuenta la cantidad de ellos. Nos triplicaban”. (Roa Sierra, 2016).

Los miembros del Ejército que se encontraban haciendo el primer recorrido, estaban en medio de la guerrilla y de la base, por lo que no solamente eran impactados por las armas de la guerrilla, sino que también recibieron proyectiles y granadas que se disparaban desde la Base Antinarcóticos. A eso de las 2 de la madrugada, absolutamente menguados, se quedaron sin munición y fueron secuestrados por las Farc-Ep.

Ya éramos 25 en ese momento, el resto habían muerto o desaparecido, y otros se habían ido por aparte y escondido, de a uno, por partecitas. (…) Hay que sumarle que se puso a llover, que el apoyo aéreo no llegó, y que cuando llegó nos disparó a nosotros; lanzaban granadas desde la base y nos caían a nosotros, no se ubicaron en la posición que era…. de todo se prestó para eso. Nos llevaron y nos tenían en una trinchera, estábamos rodeados. Ahí llegaron dos lanchas llenas de cilindros, y nos dijeron “miren lo que era pa’ustedes, pero como ustedes ya no están en la base, tocó mandárselos a los otros”. (Torres Tunjacipa & Torres Tunjacipa, 2016).

Mientras tanto, otras escuadras de militares dispersas alrededor del municipio, continuaban aguantando el combate. Poco a poco, las municiones fueron acabándose, hasta que fnalmente cayeron en poder de las Farc-Ep. De fondo se escuchaba el intercambio de disparos, granadas, cilindros y morteros entre la guerrilla y los miembros de la Fuerza Pública ubicados en el Batallón y la Base Antinarcóticos.

“Nosotros éramos un grupito de 15. Ya no teníamos munición. (…) Lo que hicimos fue agruparnos y esperar el desenlace del combate. Nosotros callados ahí hasta cuando ya nos encontraron. Ellos nos dijeron que no nos iban a matar, que nos iban a respetar la vida, que tranquilos, que no iba a pasar nada grave, que confáramos en ellos, que pues había sido un combate duro y tremendo, que lo único que querían de nosotros era nuestro armamento, nuestra pechera y nuestras granadas. Ya luego ellos llegaron allí, le designaban como diez guerrilleros a un soldado para que lo requisaran, para que lo investigaran a uno: ‘¿Usted quién es? ¿De dónde es? ¿Qué es, soldado regular, profesional?’… preguntas que nos hacían. Ya cuando nos requisaron volvieron a reagruparnos otra vez. Ya nos tuvieron ahí por un tiempo, mientras en la Base habían quedado algunos policías y soldados. Allá se sentía que seguía el combate. Ahí fue cuando nos cogieron y ya alistaron para llevarnos”. (Roa Sierra, 2016).

Transformando el Dolor de la Guerra en Esperanza, Reconciliación y Aprendizajes de Paz. Parte 2: Vaupés y Valle del Cauca

30

Quienes soportaron el combate hasta el fnal referen fuertes confrontaciones y arremetidas de la guerrilla, separadas por momentos de ‘descanso’ que duraban entre media hora y 45 minutos aproximadamente. Si bien en la Base y el Batallón las municiones duraron más, éstas empezaron a escasear. Los policías y soldados recordaron que había armas nuevas, y fueron a buscarlas, sin embargo sólo encontraron frustración y desespero: el armamento que les habían dado no funcionaba.

Yo estaba con ‘Tumaco’, vimos una [ametralladora] M-60, él la cogió, iba a disparar y eso estaba encascarado, no disparaba. Él la cogió y la destrozó contra el piso porque eso no servía. Y pues nos dieron algo parecido a una bazuca, pero tampoco, ¡y nuevas y eso no disparaba! Por ahí teníamos un arma de piso, íbamos a utilizarla y eso se cayó ahí todo dañado ¡teníamos un montón de armamento dañado! (Buitrago Burgos, 2016).