7 minute read

el buen trabajo en equipo pág

Isa pole dance

Advertisement

El buen trabajo en equipo se consigue con una buena comunicación, coordinación, confianza y compromiso.

Es por eso que en Isa Pole Dance su contribución nos inspira. Gracias por su colaboración para hacer de este un lugar exitoso y fantástico para trabajar.

En un tiempo donde imperan los relativos, necesitamos los absolutos, y un ejemplo claro de ello lo podemos observar en la siguiente premisa: en todo lo que ayer estábamos de acuerdo, hoy parece ser que nadie está de acuerdo. Como diría G. K. Chesterton ¨llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde¨. Y creo que ese día ha llegado. Hoy una persona puede decir que el pasto es rojo porque así lo quiere ver, otra persona dirá que es morado, otra podría opinar que es azul, y así sucesivamente, porque como dice aquel dicho: ¨cada uno habla de la feria como le va en ella¨. Los relativos tienen la ¨magia¨ de hacernos sentir bien, de poder decir, ¨esto es lo que yo creo, no me importa lo que tú crees y, por lo tanto, tienes que respetarme ¨ . Muchos de nuestros relativos, no pasarían la prueba de la ciencia, por mencionar un ejemplo, pero hoy en día parece que ya ni la ciencia nos importa. Adecir verdad, los relativos parecen amistosos, nos hacen creer que podemos tener una vida feliz, donde cada quien cree lo que quiere. Muchos le han llamado progresismo a ese mundo utópico. Sin embargo, con

Fuente: https://doblellave.com/

tan solo entrar a cualquier red social, nos damos cuenta de que, ese mundo utópico está solamente en nuestras mentes, y terminaremos concluyendo que, necesitamos los absolutos. Mientras los relativos son algo sin peso, los absolutos sí tienen un peso. Y es por eso que, muchas veces nos golpean, derriban nuestros argumentos y nos desagradan. Es así que optamos por esquivarlos, alejarnos de nuestra vista o hacer de cuenta que no existen. Pero, todo ello, es vano, siguiendo la frase de Chesterton, aunque yo quisiera ver el pasto de color morado, el pasto será del color que le toca ser en su propia época. Yo no tengo autoridad sobre el pasto, sobre su naturaleza, sobre su color. Por lo tanto, una actitud humilde de mi parte sería, aceptar el absoluto del pasto en sí mismo, y tal cual como puedo aceptar que el pasto es verde, aceptar los absolutos por mi bien y el bien común. Necesitamos los absolutos mucho más de lo que queremos o creemos, y en menor grado, algunos relativos. Podríamos comenzar a ser muy selectivos con lo que creemos, pero siempre necesitaremos recordar que nuestros absolutos no son negociables, y debemos de permanecer firmes y fieles a ellos. Por citar un absoluto que nos ayudaría mucho en este tiempo es: ¨ama a tu prójimo, como a ti mismo¨.

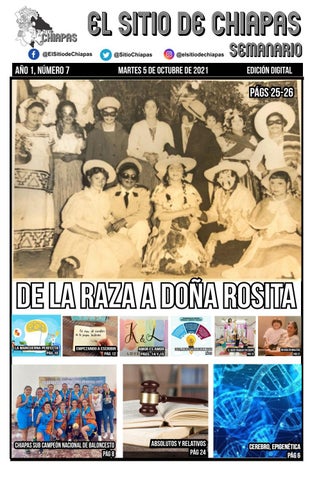

El décimo mes del año empieza y con él también se asoma este ya tradicional “maratón muertoscandelaria”; porque si bien antes se conocía el Guadalupe-Reyes, ahora como buen mexicano, lo hemos hecho más extenso empezando con el pan de muerto que está a la vuelta de la esquina y celebrar este fin de año que a muchos nos traen recuerdos, añoranzas, sabores y festejos. La última vez me dirigí a ustedes contando de la casa de mis abuelitos maternos ubicada en el barrio de las 7 esquinas y de los recuerdos que tengo de ese lugar que, aunque son incontables, se vivían dos fechas muy importantes al año: el cumpleaños de mi bisabuelo Caralampio Flores en febrero y el de mi abuelita “Mamá Rosita” en octubre. Esta última celebración tenía una característica única y mágica para un niño y quizá también para los más grandes. Y es que, a pesar de que era una fiesta típica comiteca con marimba, tamales, pastelitos rellenos de manjar o camote, un poquito de “traguito”, y el baile al centro de la casa, lo diferente y emocionante de esto era que, a la fiesta de mi abuelita todos los invitados llegaban disfrazados. El cumpleaños de mi abuelita era el 11 de octubre, y religiosamente, los familiares y amigos cercanos se reunían en alguna casa, muchas veces la de mi tío Humberto Flores, en “la bajada del resbalón” o en la casa de doña Clarita Torija (cerca del barrio de la pila) para ahí, echar mano de pelucas, máscaras, maquillaje, prendas de “época” guardadas por las abuelitas o algún familiar de más edad y así empezar la transformación de cada uno de los que acudirían a la “pachanga” de Mamá Rosita. Pero, ¿por qué ir disfrazados a una fiesta de cumpleaños de manera “tradicional”?... esta pregunta me la hice durante mucho tiempo, hasta que hace unas semanas empecé a pensar en este texto y a cuestionarme si mi familia era un poco “extravagante” o si tenía inmersa una justificación. Pues bien, empecé la investigación con mis papás y amigos cercanos. Muchos al igual que yo, solo “se dejaban llevar” por esta tradición y no sabían si tenía un origen para llegar transformados a esa fiesta. Mi mamá me comentó que en Comitán hace muchos años era común celebrar “el día de la raza”; se celebraba la fecha en que históricamente sabemos que Colón descubrió al continente americano; un 12 de octubre de 1492. Y apoyado por recuerdos del profesor Alejandro Molinari y del maestro Cuauhtémoc Alcazar; quienes explican que efectivamente en Comitán era tradición celebrar este día con bailes en el Club de Leones, en alguna escuela como la Fray Matías de Córdoba o en distintos puntos de nuestro Comitán hermoso; asistiendo caracterizados con atuendos que los asistentes consideraban “típicos” de algún país (entiendo sobre todo Europeos); por aquello de la conquista, e interpretar así, de cierto modo el hecho de que ahora nosotros los mestizos vestíamos esas indumentarias que en poblaciones mayoritariamente indígenas, veían “exóticas” o muy vistosas para la época. Así también, buscando en el extenso mundo de la WEB, encontré un texto de Miguel Rodríguez donde aborda este tema de manera más extensa. Dejo aquí un fragmento de su escrito:

“Apartir de los cincuenta, los eventos cívicos salen de los teatros y de los recintos cerrados y «la raza» se vuelve sinónimo de sociabilidad local entre las élites ladinas de las poblaciones más importantes de Chiapas. Y también en estos años, pero con mayor fuerza en los sesenta y en los setenta, organizaciones privadas como el Club de Leones y luego el Rotary Club toman un papel cada vez más protagónico en la promoción de la celebración, haciendo de ella un espacio de sociabilidad más que de formación ciudadana. A los bailes denominados «de la Raza», - el 12 de octubre — es frecuentemente de rigor, para las muchachas, ir vestidas con trajes «típicos», de otros países latinoamericanos o de México, que corresponden a lo que el cine y la creciente cultura de masas irá considerando como «auténticamente nuestros». (1) Teniendo esto claro, mi alma se tranquiliza al saber que mi familia no vivía una fantasía colectiva, sino que al estar tan cerca ambas fechas (11 de octubre cumpleaños de mi abuelita y 12 de octubre “día de la raza”) y que en Comitán existía una tradición de este tipo; es cuando entra aquí la imaginación a suponer que mis tíos, primos y amigos cercanos encabezados por Mamá Rosita y Papá Lampo (Don Caralampio Flores) y después mis papás y hermanos aprovechábamos esta fecha y hacíamos nuestro propio festival familiar.

Quizá las razones fueron reforzadas por no pertenecer a este tipo de clubes sociales, a no poder continuar 2 días de fiesta después de quedar un poquito “lastimados” por el desvelo de la noche anterior y de los tragos ingeridos en dicha celebración o por “ahorrarse” la entrada a esos bailes que seguramente eran pagados... No lo sé, quizá la razón no fue una sino varias de estas o una mezcla de otras más, pero lo que sí es cierto, es que esa fiesta era esperada por muchos durante años y que en ese barrio se vivieron muchas alegrías, se comieron grandes banquetes, sonó el ritmo de la marimba, grupos y cantantes para celebrar la vida de una hija, hermana, mamá, abuelita, tía y amiga muy querida: ¡Mi mamá Rosita! Para hacer más clara esta remembranza dejo dos imágenes: en una se ve a mi abuelita muy joven donde quizá mi mamá aún no nacía o estaba muy pequeña; y una segunda en donde ya estoy participando vestido de blanco, con sombrero, unos lentes y un jorongo de jerga. En ambas imágenes puede verse que se portan vestimentas de otros países como menciona el texto de Miguel Rodríguez y los recuerdos de los profesores Molinari y Cuauhtémoc. Hay vestidos españoles, japoneses, sevillanas y otros regionales como adelitas, revolucionarias o de estados como Oaxaca o Guerrero. Además, queda claro que esta fiesta tuvo al menos 40 años de tradición y que desgraciadamente, se diluyó como tantas cosas con el paso del tiempo. (1) El indio imaginario. El Día de la Raza en Chiapas Miguel Rodríguez https://www.persee.fr/doc/ameri _