0VERSO IL MERCATO 2030: IL RECUPERO DELL'EX MERCATO DI CREMONA

1RIPENSARE IL TERREMOTO: UN NUOVO APPROCCIO STRUTTURALE ANTISISMICO

1.1 Il terremoto come invariante strutturale del territorio

1.2

1.3

2TUTELARE

2.1

Il mercato all'ingrosso ortofrutticolo di Cremona

(da sx verso dx) Foto stato attuale 2022, Foto storica anni 1950

CAPITOLO 00

L'obiettivo principale di questo approfondimento è affrontare il tema del miglioramento sismico e la messa in sicurezza del patrimonio in calcestruzzo armato. Questo interesse nasce dal caso di studio del mio progetto di tesi: il recupero dell’ex mercato ortofrutticolo della città di Cremona.

Il complesso del mercato all’ingrosso realizzato a cavallo degli anni ’40 e ’50 del Novecento nel distretto economico industriale della città, l’ex area Annonaria, rispecchia una tipologia di edilizia molto diffusa all’epoca: strutture intelaiate in c.a. e riempimenti in laterocemento. Costruzioni semplici, modulari e ripetitive, di edilizia funzionale e povere architettonicamente che ai nostri giorni hanno dovuto scontrarsi con molteplici carenze intrinseche di natura strutturale, distributive, funzionali, impiantistiche, etc... accellerando il loro processo di invecchiamento con conseguenti dismissioni, abbandoni e demolizioni.

La tesi ha come obiettivo il rilancio funzionale del modello del mercato tradizionale, andando ad ospitare al suo interno non solo servizi di ‘compra e vendi’ ma anche di ‘mangia e condividi’ e soprattutto ‘scopri e impara’; il mercato per vocazione è quel placemaker all’interno della città che deve essere il luogo di promozione e di discussione delle tematiche e delle sfide sulla sostenibilità ambientali odierne. Una volta definiti i contenuti, bisognava trovare il contenitore, dalla teoria si passa alla pratica, il progetto dei cittadini di Cremona di realizzare una cittadella dell’altra economia sostenibile e solidale ci ricollega all’ex mercato.

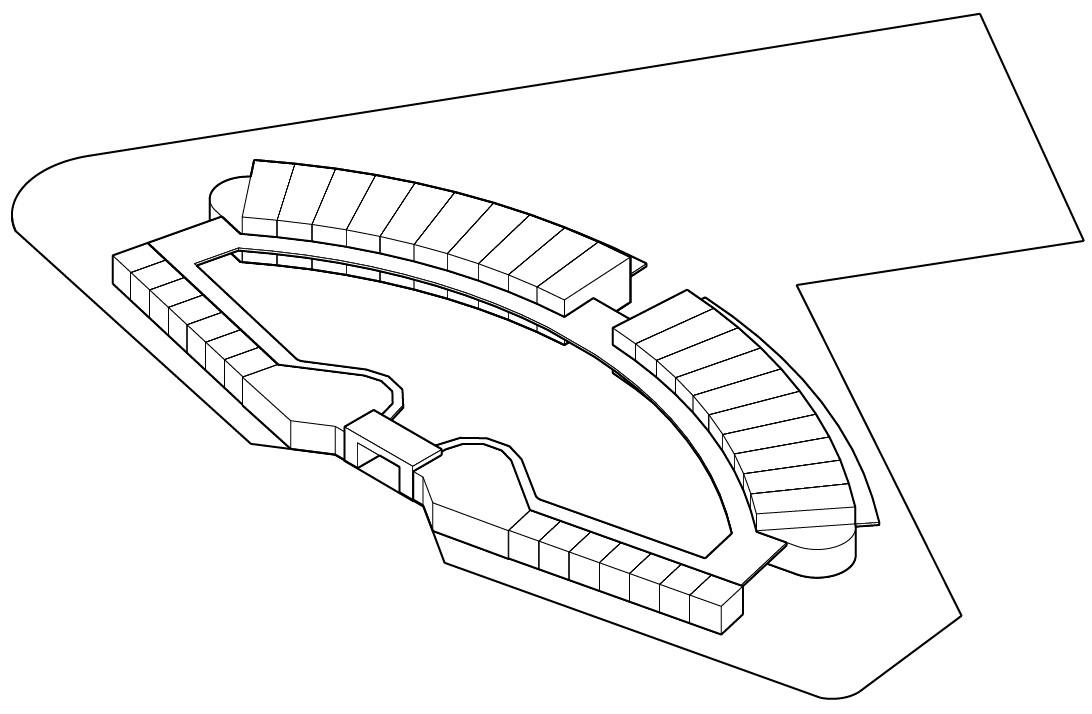

Schemi progettuali (da sx verso dx) Concept stato di fatto, Concept proposta progettuale

Le scelte progettuali di potenziare e di mettere in sicurezza la struttura hanno fatto attenzione alla salvaguardia del complesso esistente, valorizzato come testimonianza di un’architettura industriale che connota le caratteristiche agricole e alimentari del suo territorio e della sua comunità, mettendo in luce le diverse criticità, tra cui quelle sismiche, come base di partenza per definire le possibile strategie di intervento.

Approfondimento strutturale

La ricerca proposta di seguito segue la filosofia della tesi proponendosi di esplorare la progettazione sismico resistente nelle costruzioni in calcestruzzo armato al fine di garantire la sicurezza degli occupanti e del nostro numeroso e variegato patrimonio esistente edilizio. Conoscendo il terremoto, le strutture in calcestruzzo armato e le modalità di rinforzo, anche in questo caso dalla teoria si può passare alla pratica andando così a mettere in sicurezza e a riabitare spazi e luoghi: tutelare il patrimonio in cemento contemporaneo.

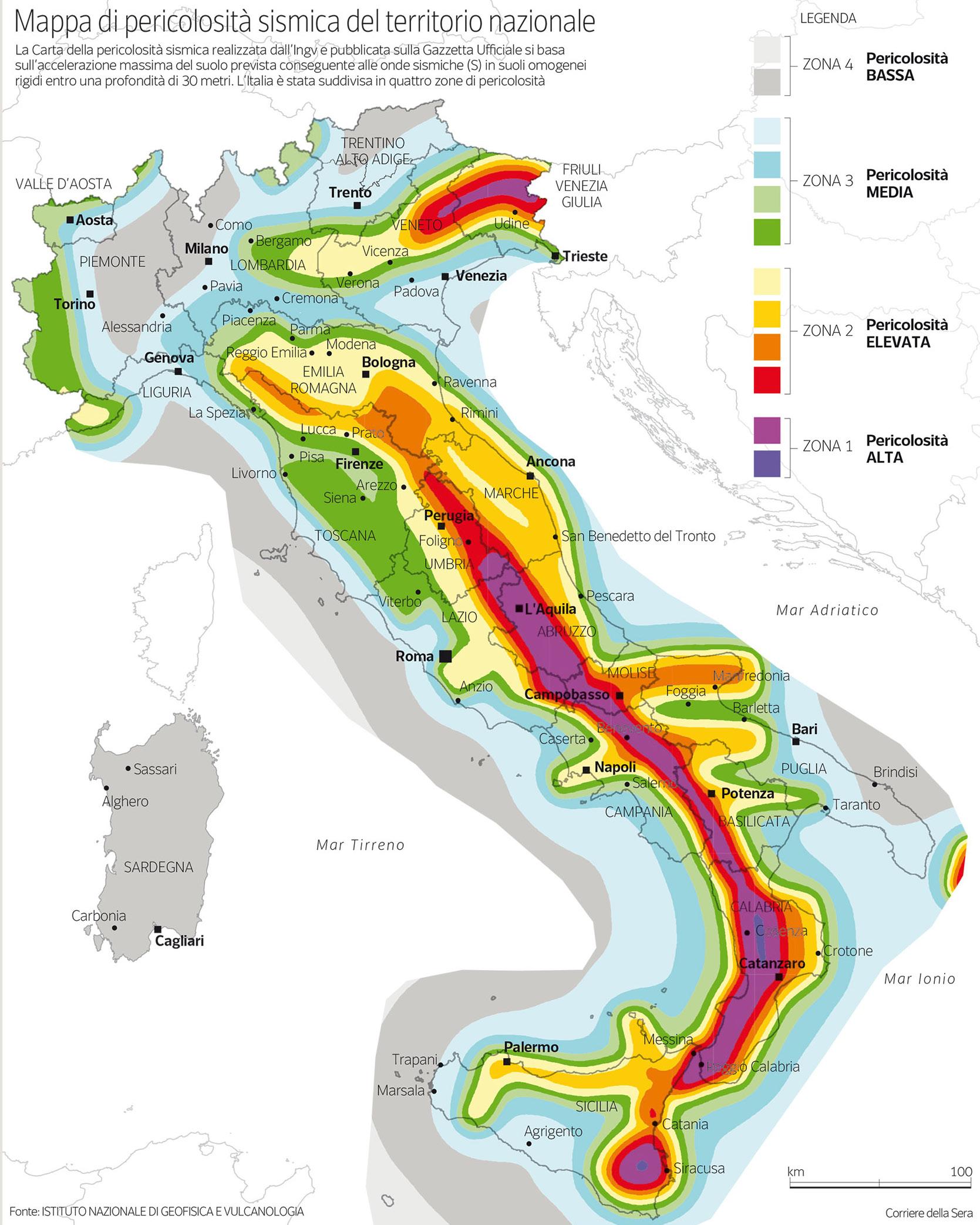

1.1 Il terremoto come invariante strutturale del territorio

L’Italia è uno dei Paesi europei a più alto livello di rischio sismico e, sebbene non compaia tra i luoghi più pericolosi al mondo, la combinazione tra pericolosità, livello di vulnerabilità e di esposizione è tale da costituire per moltissimi territori un problema inevitabile. Rispetto ad altri rischi naturali, quello sismico presenta alcune peculiarità che dovrebbero essere tenute in considerazione: nelle zone sismiche gli eventi non possono essere previsti, ma si sa che avverranno, e che si ripeteranno. Inoltre, se è vero che l’intensità di un sisma non può essere conosciuta in anticipo, le caratteristiche sismiche del luogo, quelle di amplificazione legate alla natura dei suoli, lo stato di conservazione del patrimonio edilizio, il livello di esposizione legato ai modi d’uso di edifici e spazi, lo sono o possono esserlo. Nonostante questo, quasi ogni evento sismico è stato affrontato come qualcosa d’inaspettato, e ogni processo di ricostruzione post-sisma è stato motivo di dibattiti spesso inconcludenti e con esiti controversi.1

La periodica ricorrenza dei terremoti nelle aree sismogenetiche, un esempio è il Centro Italia dove in un stretto arco temporale si sono verificati più eventi sismici (Umbria e Marche 1997, Abruzzo 2009, Emilia-Romagna 2012, Lazio 2016), impone un generale ripensamento di questo fenomeno in tutti i suoi aspetti e le sue fasi: dall’emergenza, alla ricostruzione edilizia ed alla rinascita economica e sociale, con il pieno coinvolgimento delle popolazioni locali nell’obiettivo della «riabitazione»2 dei luoghi. Per rendere operativi questi percorsi bisogna apprendere la lezione che i terremoti periodicamente impartiscono sulla necessità di un generale «ripensamento»3 : occorre infatti, prima di agire, riflettere sulle azioni intraprese, sugli esiti ottenuti e sugli errori commessi, per non rischiare di ricominciare ogni volta come se fosse la prima volta.

1. Ripensare l’emergenza

Occorre ripensare l’atteggiamento nei confronti del terremoto, sapendo che quando non si prevede il prevedibile accade sempre l’imprevisto. Le aree a rischio sismico hanno una solida certezza che ci sarà un altro terremoto e l’incertezza riguarda solo il luogo dell’epicentro, la data e l’intensità. Questo significa che il terremoto non è casuale eventualità da affrontare con la logica dell’emergenza, disattivando poi ogni attenzione con il ritorno alla normalità, ma il suo ritorno con periodica ricorrenza impone di sviluppare adeguata capacità di prevenzione. L’inevitabile appuntamento con il sisma va affrontato come un’eventualità attesa, per quanto beffarda questa condizione possa apparire.

2. Ripensare la ricostruzione

In altre parole, non si tratta di riparare di volta in volta i danni inferti dal terremoto al tessuto edilizio e a quello sociale, ma occorre mettere al riparo questo duplice patrimonio dai futuri danni, quindi

2 Giacchè, 2019, p. 40.

3 Ivi, p. 34.

la ricostruzione non va misurata sul terremoto avvenuto, ma su quello che avverrà. Gli interventi di miglioramento o di adeguamento sismico rischiano di essere inefficaci se non vengono commisurati rispetto alla soglia massima storicamente raggiunta dai terremoti in quest’area. Per cui non è più sufficiente scongiurare il crollo, ma si deve evitare anche il prodursi del danneggiamento che rende inagibili gli edifici, soprattutto nelle nuove costruzioni che devono poter superare senza traumi questa soglia. Addirittura ancor prima di metter mano alla ricostruzione postsisma, si dovrebbero analizzare e studiare le concause dei crolli, non attribuendo la completa responsabilità all’evento sismico.

3. Ripensare la scelta degli operatori

La logica e le scelte degli interventi dovrebbero basarsi, non solo su criteri economici e legislativi, ma piuttosto sulla capacità tecnicooperativa dei suoi progettisti e delle sue maestranze, che costituisce una solida garanzia per un affidabile recupero dell’edilizia tradizionale, cosa che non può essere solamente assoggettata agli standard fissati a norma di legge, ma che richiede interventi a misura eseguiti a regola d’arte. La specializzazione e la sperimentazione del settore con l’impiego di tecnologie appropriate, grazie anche all’utilizzo di nuovi materiali e di dispositivi Internet of Things (IoT)4 di rilevamento e di monitoraggio delle strutture, favoriscono comportamenti virtuosi per intervenire al giusto posto in tempi utili.

4. Ripensare il patrimonio edilizio e il capitale sociale

Le calamità cosidette naturali svelano la strutturale fragilità del territorio, oggi riletta in un complesso sistema che deve tener conto della diversa natura delle sue componenti, la natura antropizzata e la sua comunità, dove appunto appare in maniera ormai scontata che la prevenzione al rischio sismico inizia dal presidio umano attento e attivo di una comunità che abita il suo territorio. Bisogna interrogarsi responsabilmente su come intervenire rispetto al tessuto edilizio, come quello italiano ricco di manufatti storici e culturamente identitari, più delle volte già abbandonati e con assenza di manutenzione che incidono e amplificano gli effetti distruttivi del sisma: a nulla serve ricostruire abitazioni senza abitanti e restaurare monumenti senza funzioni. Il problema a questo punto si complica perchè il ripensamento di nuove funzioni per edifici storici impone di spostare lo sguardo dagli oggetti ai soggetti, avendo ben presente che la perdita più grave che questa zona continua a subire è quella del capitale umano.

5. Ripensare il paesaggio È spiacevole pensare all’inconsapevole sguardo di un visitatore che si rivolge ammirato al paesaggio dell’abbandono, l’infelice tendenza del

4 L’IoT è un sistema di dispositivi informatici in grado di raccogliere e trasferire dati su una rete wireless senza bisogno dell’intervento umano.

5 Il turismo di calamità viene definito come la pratica di visitare luoghi in cui si è verificato un disastro ambientale di origine sia naturale che antropica. Le opinioni

‘turismo nero’ o ‘di calamità’5; ironicamente quello stesso paesaggio è il simbolo della sconfitta e della rinuncia di una storia secolare tra uomo e natura, un territorio antropizzato in stretta sinergia l’uno all’altro, in un perfetto equilibrio anche a scapito di eventi disastrosi ed estremi. Così come nel passato la soluzione non è stata la fuga e il conseguente abbandono, oggi, più che mai, la ripartenza e la resilienza devono guidare il processo di riabitazione di queste aree.

6. Ripensare l’obiettivo

Occorre infine ripensare la parola chiave capace di ridare una speranza di futuro a questi luoghi che non è ricostruzione, ma riabitazione, perchè la condizione abitativa non è costituita solo dalla casa, ma anche dalle opportunità di lavoro e dall’erogazione dei servizi civili (amministrativi, sanitari, educativi e di mobilità).6

Ripensare le modalità della convivenza con questo fenomeno, tanto indesiderato, significa interpretare il rischio sismico come «invariante strutturale»7, o meglio significa assumerlo come carattere costitutivo di un luogo. Questo comporta il riconoscimento e la definizione delle strutture, contemporaneamente sociali e spaziotemporali, costitutive e relazionali che danno forma ad un territorio e ne segnano identità, qualità e riconoscibilità. Ogni invariante strutturale è caratterizzata da una propria struttura, organizzazione e funzionamento ed è prodotta dalle interazioni fra natura, storia e società; ed ancora relazioni con l’interno e l’esterno.8

sulla moralità e l’impatto del turismo di emergenza sono divise.

6 Giacchè, 2019, p. 34-41.

7 Pizzo [et al.], 2019, p. 145.

8 Ivi, p. 145-147.

1.2 Un nuovo pensiero strutturale antisismico

Nel campo del consolidamento strutturale si sta delineando un nuovo approccio, che promuove l'adozione di un nuovo metodo di intervento caratterizzato da una visione globale e quantitativa dell’oggetto preso in considerazione. Questo nuovo pensiero promuove la visione delle strutture come elementi complessi, in cui l'attenzione è posta non solo sulla disposizione architettonica, ma anche sulla comprensione dei punti di debolezza e di forza della struttura, globali e locali. Si propone l'adozione di criteri di diagnosi e l'assunzione di un'attitudine progettuale che acquisisca e consideri come dati di partenza in modo analogo i principi, i materiali e le tecniche utilizzate durante la costruzione originaria dell'edificio.

Analisi qualitativa

Nella progettazione per il consolidamento antisismico, un principio fondamentale è considerare gli effetti dinamici del terremoto sulle strutture. La risposta strutturale a un evento sismico dipende da fattori come la frequenza, l'ampiezza e la durata delle onde sismiche. Pertanto, i principi di progettazione si concentrano sulla capacità di assorbire e dissipare l'energia sismica attraverso l'uso di sistemi strutturali appropriati, materiali di alta qualità e dettagli costruttivi che migliorano la resilienza e la capacità di deformazione delle strutture. Un altro aspetto cruciale nella progettazione per il consolidamento antisismico è la valutazione accurata delle vulnerabilità strutturali esistenti e la pianificazione di interventi mirati. Comprendere le debolezze strutturali e le aree critiche consente di identificare le priorità in cui concentrare gli sforzi di consolidamento. L'utilizzo di tecniche diagnostiche avanzate, come l'analisi statica e dinamica delle strutture, l'ispezione visiva e strumentale, fornisce dati affidabili per valutare le condizioni strutturali e formulare strategie di intervento adeguate.

Il nuovo pensiero strutturale pone l'accento sull'adozione di un'analisi sismica globale che esamini i possibili meccanismi di dissesto che possono verificarsi in ogni parte dell'edificio a causa dell'azione sismica. Questo richiede una comprensione approfondita dell'organismo edilizio, della sua geometria, dei materiali utilizzati e dei carichi che deve sopportare. È importante considerare anche l'atto stesso della costruzione, poiché la qualità intrinseca dei singoli elementi dipende anche da quest’ultimo.9

Restauro strutturale

Nel contesto del recupero strutturale e antisismico, si è rilevata la necessità di rivedere il concetto di consolidamento strutturale, poiché l’introduzione e l’utilizzo di tecnologie contemporanee, come il

9 Cangi, 2009.

calcestruzzo armato o di edilizia industrializzata, hanno dimostrato spesso l’inadeguatezza e l’incongruenza nel garantire la risposta sismica prevista.

Di conseguenza, è stato proposto un cambio di paradigma che mette l'accento sul «restauro strutturale»10 anziché sul semplice consolidamento. Il restauro strutturale si avvicina di più al concetto di consolidamento nel contesto del patrimonio storico, utilizzando criteri e materiali coerenti con quelli originariamente adottati durante la costruzione dell'edificio. Ciò richiede un approccio più attento alla geometria dell'edificio e alla qualità intrinseca delle sue strutture ed elementi tecnologici, con l'obiettivo di ottenere una maggiore capacità di risposta alle sollecitazioni sismiche e di preservare il valore architettonico del patrimonio. Tuttavia, è importante sottolineare che ogni progetto di consolidamento antisismico deve essere valutato caso per caso, tenendo conto delle specificità strutturali, geotecniche e geografiche dell'edificio e del contesto circostante.

Interdisciplinarietà

Un altro aspetto rilevante riguarda l'interdisciplinarietà e la collaborazione tra le diverse figure professionali coinvolte nel processo di recupero strutturale e antisismico. È fondamentale superare il divario che spesso si verifica tra l'architetto restauratore e l'ingegnere strutturista, migliorando la comunicazione e promuovendo un approccio più integrato e cooperativo. Si sta promuovendo un nuovo modello di lavoro, in cui il ‘modus operandi’ è concepito come una corporazione estesa, coinvolgendo le diverse professioni e competenze necessarie per il processo di recupero e messa in sicurezza non solo nella fase post-terremoto ma anche prima evento sismico. Questo approccio mira a mettere in coerenza una molteplicità di azioni e interventi, necessari per integrare finalmente obiettivi di ricostruzione, prevenzione e sviluppo locale. In questo modo, si cerca di superare la suddivisione tradizionale tra ricostruzione e prevenzione, creando una sinergia tra le diverse discipline coinvolte.11

1.3 Il consolidamento antisismico: il quadro normativo e le linee guida nazionali

Il consolidamento antisismico degli edifici è un tema di grande rilevanza, soprattutto nei paesi ad alta sismicità come l'Italia. Le norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) vigenti si basano sugli indirizzi degli eurocodici e integrano l'esperienza derivata dai terremoti più recenti nel centro Italia, introducendo importanti innovazioni e un approccio metodologico per l'analisi delle strutture esistenti, che rappresenta un valido quadro di riferimento. La normativa prevede diverse fasi, dalla rilevazione geometrico-strutturale e materica alla ricostruzione storico-evolutiva dell'edificio, all'individuazione delle carenze strutturali e all'analisi critica dei danni subiti. Questa analisi è fondamentale per comprendere le cause e le conseguenze dei danni e per definire le strategie di intervento più appropriate.12

Le NTC stabiliscono anche i criteri per il calcolo delle azioni sismiche e delle prestazioni richieste alle strutture, con particolare attenzione alle zone sismiche ad alta pericolosità, dove vengono introdotte disposizioni più rigide per garantire la sicurezza degli edifici e delle persone che li occupano. Tuttavia, il consolidamento antisismico non riguarda solo gli edifici esistenti, ma anche la progettazione di nuove costruzioni. Le normative forniscono indicazioni dettagliate per la progettazione e l'esecuzione di strutture antisismiche, al fine di garantire la resistenza e la stabilità degli edifici in caso di terremoto.

12 Cangi, 2009, p. 1-4.

È di fondamentale importanza promuovere la cultura del rischio sismico attraverso la sensibilizzazione della popolazione e la formazione di professionisti del settore. La conoscenza delle NTC e delle buone pratiche di costruzione può contribuire significativamente a ridurre gli effetti devastanti di un terremoto. Inoltre, è necessario sottolineare l'importanza della pianificazione urbanistica e territoriale nel contesto del rischio sismico. La scelta delle aree in cui costruire e l'adozione di regole di edificabilità adeguate possono contribuire a mitigare il rischio sismico e a proteggere le persone e le infrastrutture.13

Nel processo di progettazione degli interventi di consolidamento sismico, come descritto dalle linee guida ministeriali, vengono introdotti due diversi livelli di valutazione. L'obiettivo è evitare interventi superflui, la logica del ‘minimo intervento’ e della sostenibilità economica, ma allo stesso tempo individuare i casi in cui sia necessario agire in modo più incisivo. La valutazione delle azioni sismiche necessarie per raggiungere determinati stati limite consente di valutare l'efficacia dell'intervento progettato confrontando lo stato attuale con quello desiderato. Inoltre, fornisce una misura del livello di sicurezza sismica dell'edificio dopo l'intervento, espressa in termini di vita nominale.

Tuttavia, ci sono anche edifici di interesse storico-artistico che svolgono funzioni strategiche o rilevanti come ospedali, scuole o caserme. Per tali edifici, l'adozione di interventi di miglioramento sismico comporta di solito una vita nominale più breve rispetto all'adeguamento completo. Tuttavia, è importante valutare attentamente il livello di rischio associato a una vita nominale troppo breve. Se la vita nominale scende al di sotto di determinati limiti, potrebbe aumentare significativamente la probabilità annuale di un terremoto che porti allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). Oltre alla necessità di effettuare nuove verifiche a breve termine, ci si troverebbe di fronte alle gravi conseguenze di un potenziale collasso. Pertanto, sopra un certo livello di rischio, dovrebbe essere seriamente considerata la possibilità di delocalizzare le funzioni rilevanti e/o strategiche in altre strutture più sicure.

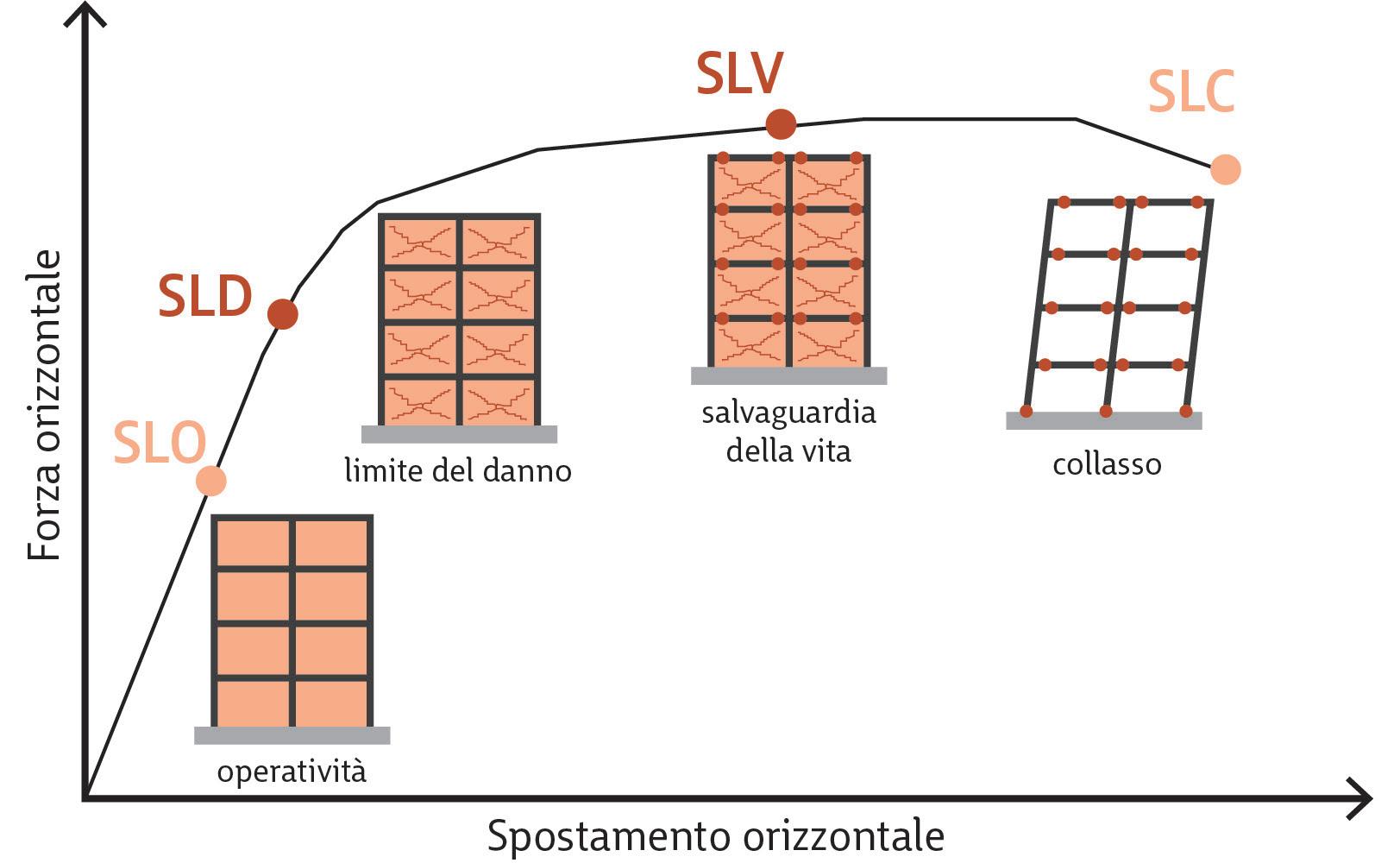

Gli Stati Limite Ultimi (SLU) sono definiti con l'obiettivo di preservare l'edificio e la sicurezza delle persone in caso di terremoti rari e di forte intensità. Essi si suddividono in due categorie: lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e lo Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC). Tali stati limite mirano a garantire la protezione della vita umana e a evitare il collasso strutturale durante eventi sismici estremi.

Inoltre, esistono gli Stati Limite di Esercizio (SLE) che si concentrano

13 DM 2018.

nel limitare i danni causati da terremoti meno intensi ma più frequenti, per ragioni economiche e funzionali. Gli SLE si suddividono a loro volta in Stato Limite di Operatività (SLO) e Stato Limite di Danno (SLD). L'obiettivo degli SLE è mantenere la funzionalità dell'edificio e limitare i danni strutturali in situazioni sismiche di minore entità.

Quando si tratta di beni culturali, di norma si considerano gli SLV e gli SLD. Inoltre possono sussistere ragioni di tutela dei beni artistici contenuti nell’edificio, o meglio i beni possono subire danni di modesta entità tali da poter essere restaurati senza una significativa perdita del valore culturale; in questi casi è opportuno introdurre uno specifico Stato Limite di danno ai beni artistici (SLA). Per affrontare questo processo, è necessario acquisire una conoscenza approfondita della struttura, adottare uno o più modelli meccanici della stessa, definire un livello di sicurezza sismica di riferimento, valutare la vita nominale nello stato attuale, progettare l'intervento di miglioramento sismico, valutare la vita nominale nello stato di progetto e adottare regole di dettaglio adeguate durante l'esecuzione degli interventi.14

Di seguito il quadro normativo delinea un approccio completo al rischio sismico il quale richiede la considerazione di tre fattori principali: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.

La pericolosità riguarda le caratteristiche geologiche e litologiche del territorio, valutate attraverso analisi probabilistiche che determinano l'entità del movimento del suolo atteso in un'area nel corso del tempo. La conoscenza della geologia strutturale e dei dati sulla sismicità

storica e attuale è fondamentale per valutare la pericolosità.

La vulnerabilità, d'altra parte, riguarda non solo singoli edifici, ma anche l'intero tessuto urbano, specialmente in contesti con tessuti storici stratificati. Per affrontare in modo efficace il rischio sismico, è necessario analizzare la vulnerabilità a livello urbano e territoriale, considerando non solo gli edifici singoli, ma anche la complessità delle interazioni nel tessuto urbano. Questo approccio spaziale alla valutazione della vulnerabilità è fondamentale per prevenire e mitigare il rischio sismico.15

Mappa MCDM: (a) criterio di vulnerabilità morfologica; (b) criterio di vulnerabilità urbana; (c) criterio di vulnerabilità strutturale; (d) indicatore di vulnerabilità sismica territoriale

Infine, l'esposizione si riferisce all'uso del territorio e degli edifici. Quando non è possibile intervenire sulla vulnerabilità delle costruzioni, si può limitare l'accessibilità a un luogo per ridurre l'esposizione al rischio. Tuttavia, per garantire la continuità delle attività e la vita delle comunità, è necessario mettere in sicurezza prioritariamente alcuni edifici e spazi. Tale selezione si basa su considerazioni funzionali e simboliche.

In sintesi, queste osservazioni evidenziano che il rischio sismico è un elemento a lungo termine del territorio che deve essere affrontato nelle politiche di pianificazione e governance. Il terremoto non può essere considerato solo come una catastrofe naturale, poiché esistono margini di decisione e opportunità di intervento. Il rischio sismico, oltre ad essere una fragilità territoriale, ci permette di considerare le fragilità dei territori da una prospettiva politica globale che supera i confini amministrativi, promuovendo la cooperazione e la pianificazione strategica. Questo approccio integrato al miglioramento sismico degli edifici e alla gestione del rischio sismico è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone, preservare le strutture e proteggere il patrimonio storico-artistico.

15 Sergiacomi, 2020, p. 175-193. L’analisi della vulnerabilità sismica territoriale è concepita come un problema spaziale e non come una valutazione dei parametri caratterizzanti il singolo manufatto edilizio, ma per modelli decisionali multi criterio (MCDM).

2.1 Il patrimonio esistente in c.a.

La conservazione del patrimonio in calcestruzzo armato (c.a.) in Italia, come all’estero, rappresenta una sfida significativa. Spesso poco compreso e trascurato, il c.a. viene lasciato deteriorare fino a diventare sacrificabile e demolito.

Nel corso del XX secolo, il c.a. è stato ampiamente utilizzato proprio grazie alle sue caratteristiche economiche e pratiche, diventando una fonte di ispirazione e sperimentazione per architetti ed ingegneri. Questo materiale ha rivoluzionato il panorama italiano, dai primi tentativi e brevetti fino alla sua progressiva produzione industriale. La diffusione del cemento e delle sue tecniche costruttive ha permesso la realizzazione di una vasta gamma di edifici, con varie forme, dimensioni e destinazioni, che spaziano dalle grandi opere civili alle costruzioni di edilizia residenziale.

Nonostante le numerose caratteristiche positive, il c.a. ha rivelato presto alcune debolezze, smentendo l'idea che fosse un materiale ‘eterno’ dalle potenzialità quasi illimitate. Nel corso del tempo, sono emerse criticità che, se permesse a persistere, possono minacciare l'integrità storica, strutturale ed estetica del cemento a lungo termine. Pertanto, il patrimonio in c.a. richiede oggi una specifica attenzione nella redazione di linee guida e buone pratiche di conservazione e di manutenzione al fine di preservarne l'estetica e la durata.17

La conservazione del cemento rappresenta anche una pratica sostenibile, in quanto riconosce il valore dell'energia incorporata nelle strutture esistenti. Preferire il monitoraggio, la manutenzione ed infine la riparazione rispetto ad una frettolosa demolizione e sostituzione con qualcosa di nuovo è un approccio che favorisce la riduzione degli impatti ambientali legati alla produzione di nuovi materiali da costruzioni.

Un potenziale alleato nella manutenzione del patrimonio in cemento è l'utilizzo della metodologia HBIM (Heritage Building Information Modeling). Si stima che oltre il 50% del patrimonio edilizio italiano sia costituito da edifici in c.a. che richiedono una costante manutenzione. Una fase fondamentale per la creazione di un modello HBIM è un accurato rilievo, che può essere condotto in vari modi, compreso l'utilizzo di strumenti più avanzati. Un'indagine accurata è essenziale per ottenere e restituire un modello HBIM utile per l'archiviazione e l'aggiornamento delle informazioni necessarie per una corretta strategia di intervento.18

La sfida del recupero e della conservazione del patrimonio in c.a. si allinea ai principi e alle metodologie del restauro strutturale, ma dà anche voce al patrimonio esistente di valore storico e culturale più recente, dove il c.a. e le soluzioni miste rappresentano la maggioranza delle costruzioni esistenti fino ad oggi. È fondamentale promuovere e celebrare il patrimonio in cemento per renderlo accessibile al pubblico e farlo apprezzare.19

La scuola recente dell'ingegneria antisismica è strettamente legata all'introduzione e alla diffusione del cemento armato, che ha rappresentato un progresso sociale e tecnologico nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica. Il dialogo teorico e lo sviluppo di modelli edilizi antisismici hanno contribuito alla costruzione di una cultura tecnica condivisa. Sono state sperimentate e inventate nuove tecnologie, sia utilizzando tecniche tradizionali e materiali locali sia sfruttando tecnologie e sistemi innovativi come il c.a., i sistemi misti e prefabbricati.

L'ingegneria antisismica è nata come risposta alle esigenze e alle sfide del momento, giocando un ruolo fondamentale nella costruzione di una nuova realtà industriale e imprenditoriale che dovesse affrontare anche le criticità sismiche intrinseche del suo territorio. Il c.a. è stato considerato un materiale rivoluzionario, in grado di sostituire vari elementi costruttivi e aprire la strada a un nuovo genere di architettura. I brevetti hanno svolto un ruolo importante nell'innovazione e nel contributo tecnico, consentendo interventi su edifici esistenti e la realizzazione di nuove costruzioni. La sperimentazione e la progettazione si sono basate sulla pratica costruttiva esistente, favorendo la circolazione delle conoscenze tecniche.

19 Manifesto Progetto InnovaConcrete, 2021.

(da sx verso dx) N.1 gennaio 1931, N.1 gennaio 1972

Durante il XX secolo, il c.a. è stato il vero protagonista nel campo dell'edilizia, assumendo addirittura una valenza ideologica e venendo identificato come il responsabile di una vera e propria rivoluzione nella storia del costruire. Esso possiede la virtù di sostituire da solo vari elementi costruttivi e ha dato vita a un nuovo genere di architettura. Le sue caratteristiche tecniche e architettoniche sono state apprezzate, consentendo la realizzazione di strutture con «spessori simili al legno e la resistenza della pietra, con la possibilità di assumere forme artistiche molto diverse, dalle più comuni e semplici alle più complesse».20

La sfida fin dall'inizio è stata quella di normare questo nuovo materiale e condividere buone pratiche comuni. Concorsi, congressi, riviste e altre iniziative hanno contribuito allo sviluppo di soluzioni estetiche e scientifiche per affrontare la sfida dell'elasticità e della compatezza monolitica del c.a., nonché il problema della relazione della sua struttura continua dalle fondazioni fino alla copertura. L'attenzione è stata rivolta anche alle sinergie tra nuovi materiali e forme geometriche al fine di creare sistemi costruttivi resistenti al terremoto.21

La conservazione e il recupero del patrimonio in c.a. rappresentano una sfida attuale e urgente. È fondamentale continuare a studiare, monitorare e adottare soluzioni innovative per preservare l'integrità storica, strutturale ed estetica degli edifici in cemento armato. La manutenzione programmata, l'utilizzo di modelli HBIM e l'applicazione di normative e linee guida specifiche, grazie anche all’apertura di nuovi tavoli di dialogo, investimenti nella ricerca e progetti internazionali; tutto ciò sono strumenti essenziali per garantire la conservazione a lungo termine di questo patrimonio architettonico.22

20 Barucci, 1990, p. 82.

21 Ivi, p. 81-138.

22 Convegno 6° edizione Concrete - Architettura e Tecnica, 2022.

2.2 I criteri di progettazione sismica

La progettazione sismo-resistente è una sfida consapevole e responsabile nel disegnare un edificio adeguato ad un certo contesto che risponda anche ai requisiti funzionali, normativi, economici ed estetici voluti dalla committenza e/o imposti dalle molteplici normative. Qui si manifesta la creatività di architetti e di ingegneri quando si trova una soluzione che risponda ad un territorio così fragile come quello a rischio sismico. Quindi, nello stesso modo in cui la creatività viene utilizzata per progettare edifici appropriati per un determinato ambiente, ‘la casa di montagna o di mare’, sarà importante utilizzare tale creatività anche per ridurre il numero delle vittime umane e l'ammontare delle perdite economiche nelle zone sismiche.23

Gerarchia delle resistenze

I provvedimenti atti a garantire la sicurezza di una struttura in zona sismica agiscono in maniera concorde e combinata sulle tre caratteristiche fondamentali della risposta strutturale: la rigidezza, la resistenza e il livello ammissibile di deformazioni plastiche attivabili negli elementi o nei meccanismi duttili. Queste caratteristiche, infatti, risultano strettamente interdipendenti fra loro poichè:

• Un aumento di rigidezza strutturale, se da un lato abbassa gli spostamenti esibiti durante un evento sismico riducendo il danno ad essi correlato, incrementa dall’altro l’accellerazione spettrale ‘incamerata’ dalla struttura, poichè sposta il suo periodo proprio verso valori più bassi, solitamente connessi a maggiori amplificazioni;

• Un aumento della resistenza, anche se induce una diminuzione del danno provocato da un determinato evento sismico a causa dell’innalzamento del limite elastico, comporta un inevitabile incremento di rigidezza, con le conseguenze già sottolineate al punto precedente;

• Infine, un aumento della duttilità disponibile, se è accompagnato da un sicuro incremento della stabilità della costruzione, comporta certamente dettagli strutturali più ‘complessi’, con inevitabili maggiori difficoltà e costi insiti nella loro realizzazione.

Rigidezza, resistenza e duttilità disponibile devono essere pertanto opportunamente bilanciate, allo scopo di realizzare una struttura i cui requisiti siano conformi alle prestazioni previste nei confronti dei diversi stati limite e differenziate a seconda del livello si sicurezza imposto in esercizio o a rottura.

Progettando nei confronti degli SLE, occorre far riferimento a

23 Guevara, 2009, p. 193-202.

situazioni in cui, per effetto delle azioni previste, la struttura rimanga in campo elastico: ciò ha come conseguenza il fatto che possano essere trascurate le non-linearità di comportamento. Viceversa, nei confronti degli SLU, l’assorbimento delle azioni previste è realizzato utilizzando fino in fondo le possibilità che ha la struttura di dissipare energia in maniera duttile attraverso cicli di plasticizzazione stabili. Per ottenere questo risultato, occorre coinvolgere nell’attivazione di deformazioni plastiche un gran numero di elementi (di meccanismi), il più possibile distribuiti in maniera uniforme in tutta la costruzione. Pertanto le valutazioni devono essere effettuate facendo riferimento al comportamento non-lineare.

La progettazione agli SLU di strutture duttili è fondamentalmente caratterizzata da tutti quei provvedimenti che inibiscono l’attivazione a rottura di comportamenti di forme tipiche dei cicli d’isteresi per elementi resistenti in c.a. Tale esigenza coinvolge a cascata ed in maniera coordinata:

• i materiali costituenti e la loro tecnologia;

• le sezioni resistenti, con riferimento alla loro geometria e all’entità e disposizione delle relative armature;

• la distribuzione degli elementi resistenti, le modalità di interconnessione e il conseguente funzionamento;

• la definizione della struttura nel suo complesso, con particolare riferimento alla sua geometria, topologia e tecnologia realizzativa.

Ciascuno dei suddetti componenti, deve essere pensato non soltanto in maniera tale da enfatizzarne le caratteristiche della sua risposta locale, ma anche in modo da coordinare il comportamento in relazione a quanto accade al suo contorno. Così, non solo occorre utilizzare materiali e progettare elementi la cui risposta non-lineare sia caratterizzata da sufficiente duttilità, ma anche fare in maniera che la rottura degli elementi (meccanismi) meno duttili, o addirittura fragili, in modo tale che il comportamento globale che ne deriva abbia una sufficiente duttilità.

E’ importante ricordare come questo approccio rende sostanzialmente diversa la progettazione in zona sismica rispetto a quanto si prescrive usualmente nei confronti delle azioni gravitazionali. Mentre infatti, in questo ambito è sufficiente verificare che le caratteristiche di resistenza generalizzate siano maggiori delle sollecitazioni calcolate direttamente in funzione delle forze agenti; nella corretta progettazione sismica è anche necessario controllare che la massima capacità degli elementi duttili sia non superiore a quella degli elementi fragili con essi interagenti. Il progetto è quindi basato non sull’azione applicata,

ma sulla capacità degli elementi.24

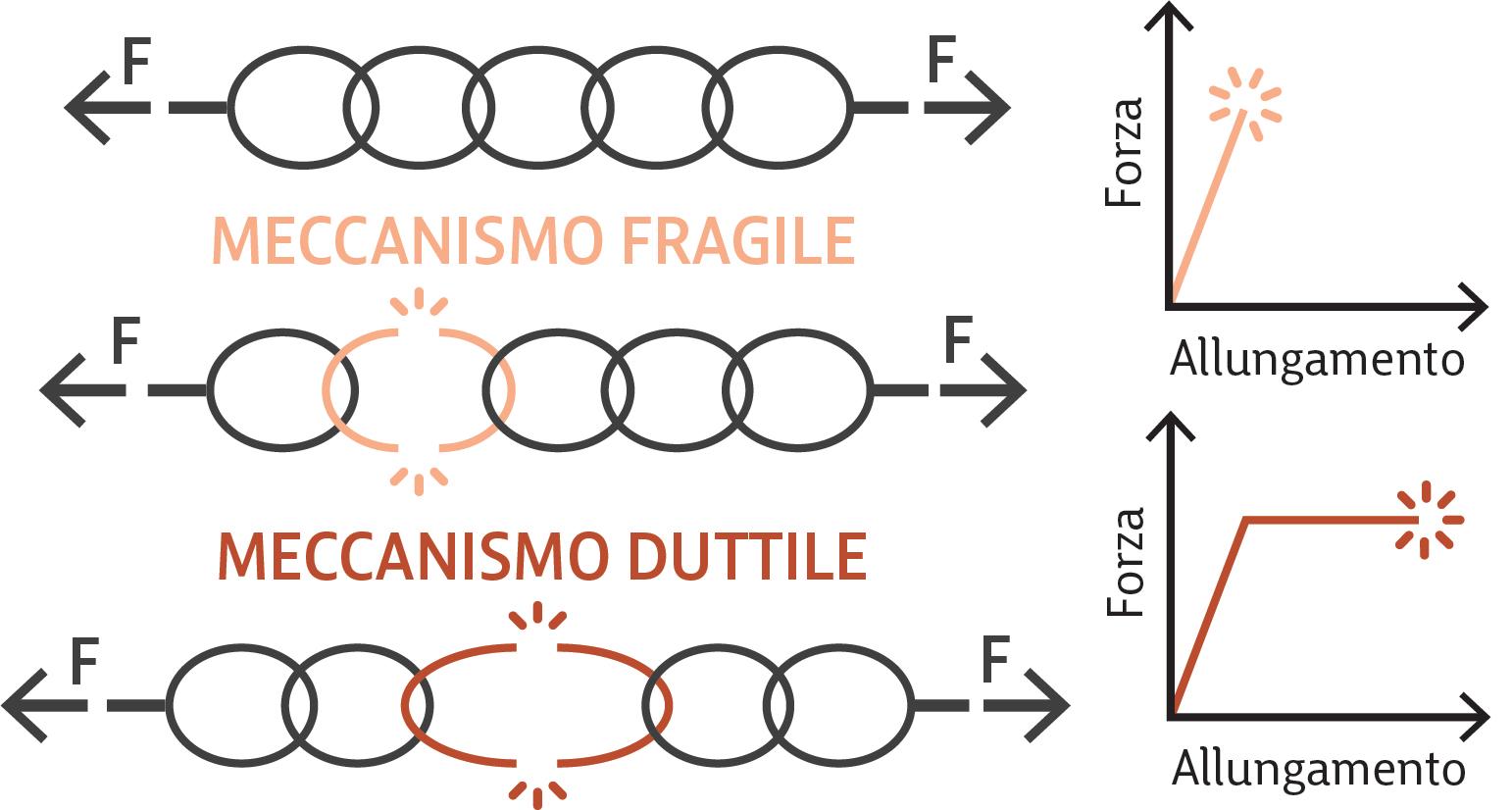

Le precedenti considerazioni tratteggiano nei suoi aspetti essenziali una filosofia di progettazione, che solitamente prende il nome di «capacity design»25 , in italiano gerarchia delle resistenze, che si basa su alcuni punti qualificanti:

• sono definite con chiarezza le regioni strutturali sedi di plasticizzazione, queste sono studiate con attenzione in termini di duttilità disponibile e di accuratezza nel detailing;

• sono ‘aggirati’ i modi di rottura non desiderati, in quanto fragili;

• le regioni più fragili sono protette attraverso un accurato dimensionamento delle zone più duttili, che vengono sacrificate a questo fine;

• in tal modo le zone, o i modi di rottura, più fragili sono vincolate a restare elastiche.

La ‘catena’ delle succesive scelte progettuali si delinea pertanto attraverso i seguenti passaggi:

• si utilizzano materiali la cui risposta è caratterizzata da buona duttilità;

• attraverso una particolare cura nel dettaglio costruttivo si fornisce adeguata duttilità alle zone nelle quali si prevede una forte plasticizzazione;

• si controlla il comportamento dei diversi elementi resistenti, in modo tale da preferire una risposta prevalentemente flessionale,evitando le rotture a taglio;

• si proteggono i pilastri rispetto alle travi, garantendo ai primi un’adeguata sovraresistenza;

• infine, occorre controllare tutti quei fenomeni che possono manifestare rottura locali particolarmente fragili e insidiose (connesioni nodali, instabilità delle barre, cedimento delle

Analogia comportamento a rottura di una catena dove tutti gli anelli hanno comportamento a rottura fragili, tranne uno, la cui rottura è duttile

giunzioni, ecc.).

Fig. 2.4

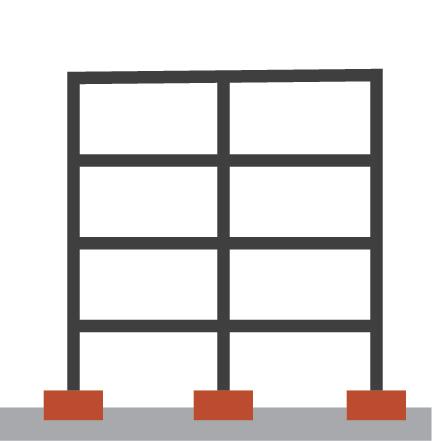

Strutture a confronto per gerarchia delle resistenze.

(da dx verso sx)

Meccanismo a collasso duttile con cerniere plastiche nelle travi e alle basi dei pilastri. Meccanismo a collasso fragile con cerniere plastiche nei pilastri 26 Ivi, p. 178-274.

Tra le principali caratteristiche cui deve soddisfare una struttura chiamata a rispondere ad un attacco sismico a lungo periodo di ritorno, c’è sicuramente quella di garantire un’adeguata capacità di dissipare energia senza rilevanti riduzioni di resistenza e capacità portante. Duttilità strutturale, si tende a rappresentare l’attitudine della struttura a rispondere in campo anelastico, grazie alla sua capacità di spostamento. Risulta di fondamentale importanza oltre la capacità di spostamento riferita al comportamento globale del sistema, anche la duttilità locale a livello di singolo elemento, di sezione e di materiale.26

Anche le caratteristiche di ridondanza e robustezza concorrono a migliorare la risposta duttile della struttura. La ridondanza, che rappresenta il grado di indeterminatezza statica della struttura, determina la capacità della struttura di trovare percorsi alternativi del carico a seguito della rottura dei componenti. La ridondanza della struttura assicura, in definitiva, che la prematura rottura di uno o più elementi strutturali non conduca la struttura ad un collasso improvviso e catastrofico.

La robustezza nei confronti di azioni accidentali è la capacità che possiede una struttura di far fronte ad eventi eccezionali (incendi, esplosioni, urti, ecc.) o a conseguenze di errori umani senza danni ad essi sproporzionati. Da un punto di vista concettuale esso è assolutamente

decisivo per migliorare le prestazioni di una struttura, in quanto il suo soddisfacimento garantisce alla stessa un comportamento esente da fragilità sotto ogni condizione, anzi è fondamentale che una struttura abbia spostamenti, deformazioni o danni rilevabili in maniera evidente, prima di raggiungere le condizioni di un potenziale collasso.27

Criterio multi-livello

In linea con quanto espresso nel capitolo precedente, anche la progettazione sismica di strutture in c.a. tiene in considerazione un approccio multi-obiettivo che può essere sintetizzato come segue:

• prevenire il danneggiamento non strutturale in occasione di eventi sismici di minor intensità che possono presentarsi frequentemente durante la vita della struttura;

• prevenire il danneggiamento strutturale, minimizzando quello non strutturale, in occasione di eventi di moderata intensità che possono avvenire meno frequente;

• scongiurare il pericolo di collasso strutturale in occasione di terremoti di elevata intensità, ovvero di eventi rari ma comunque possibili.

Queste considerazioni, insieme ad altre, hanno condotto nel corso degli anni ad un criterio «multi-livello»28 nella progettazione strutturale del nuovo e degli interventi sul costruito per azioni sismiche. Da un lato la salvaguardia della vita umana da un lato le ragioni economichesociali sono egualmente riconosciute anche se con differenti livelli di accettabilità. La progettazione sismica moderna risiede nella scelta delle regole generali per la struttura e di dettaglio per gli elementi strutturali, in modo tale da promuovere quei meccanismi post-elastici capaci di assorbire le elevate deformazioni senza perdita sostanziale di resistenza, e precludere quelli che porterebbero la struttura rapidamente al collasso.

La progettazione sismica è il risultato di un percorso integrato. «Il progetto sismico è in realtà un problema per architetti»29 , o meglio è un problema che deve essere considerato da subito nello sviluppo progettuale. Di seguito vengono elencati i principi base per una corretta progettazione antisismica di strutture in c.a.

L’edificio e la sua struttura nel suo complesso devono essere leggeri; poichè le forze d’inerzia sono generate dalle masse partecipanti al moto, è opportuno utilizzare solo le masse necessarie alla realizzazione dell’opera o occorre utilizzare una certa massa (componenti non strutturali) possibilmente a migliorare il comportamento sismico

27 Ivi, p. 284-285.

28 Ivi, p. 275-278.

29 Ibidem.

d’insieme.

1. L’edificio deve essere semplice; la semplicità strutturale favorisce l’instaurarsi di percorsi di carico semplici e diretti per la trasmissione delle forze laterali.

2. La struttura deve essere uniforme, simmetrica ed iperstatica; l’uniformità deve essere rispettata sia per la distribuzione degli elementi strutturali in pianta sia in elevazione, in modo tale da permettere un’agevole e diretta trasmissione dei carichi gravitazionali e delle forze sismiche prodotte dalle masse distribuite nell’edificio. Simmetria ed uniformità sono tra loro in stretta relazione, la simmetria strutturale fa in modo che il baricentro delle masse e delle rigidezze siano collocati all’incirca in corrispondenza dello stesso punto. Naturalmente, affinchè la simmetria sia efficace deve essere assicurata in entrambe le direzioni in pianta. La struttura deve avere il maggior numero possibile di linee di difesa, cioè deve essere composta da differenti sottosistemi strutturali duttili che interagiscono, o che sono interconnessi da elementi strutturali molto duttili e resistenti (fusibili strutturali), il cui comportamento anelastico permette alla struttura di trovare vie di scampo da stati critici della risposta dinamica.

3. Deve essere assicurata resistenza e rigidezza bidirezionale; il terremoto comporta l’applicazione di forze dirette secondo una qualsiasi direzione della pianta dell’edificio, la disposizione e l’organizzazione degli elementi resistenti all’interno della struttura deve essere tale da permettere alla stessa di resistere secondo le due direzioni principali della pianta della struttura. Tale soluzioni permette di far fronte ad azioni orizzontali provenienti da qualsiasi direzione. La rigidezza influenza oltre che il valore stesso dell’azione sismica (in relazione alle caratteristiche in frequenza del terremoto), anche l’entità degli spostamenti. Ciascun componente della costruzione mostra sensibilità ad uno o più parametri caratterizzanti la risposta strutturale, eccessiva rigidità fornisce eccessiva accellerazione assoluta dove impianti e altri componenti ne sono sensibili.

4. Deve essere asssicurata resistenza e rigidezza torsionale (gli elementi strutturali principali devono essere posizionati simmetricamente in prossimità del perimetro della costruzione); limitare e ridurre possibili moti torsionali, la cui caratteristica è quella di sollecitare gli elementi in maniera non uniforme.

5. Gli elementi strutturali devono possedere una adeguata connessione con le membrature di piano (le quali devono inoltre possedere una adeguata rigidezza nel piano); come è ben noto gli elementi di piano, compreso il tetto, svolgono un ruolo determinante sismico dell’edificio: agiscono come dei diaframmi orizzontali e hanno il compito di trasmettere e distribuire le forze di inerzia agli elementi

resistenti verticali, pareti di taglio e pilastri, facendo in modo che essi collaborino insieme nell’assorbire le forze sismiche.

6. Bilancio energetico; tener conto del bilancio energetico tra l’azione sismica e la risposta strutturale.

7. L’edificio deve avere un’adeguata fondazione; la rigidezza e la resistenza della fondazione e della sua connessione con la sovrastruttura assicurano che l’edificio sia soggetto ad un’eccitazione sismica uniforme.

8. Interazione struttura-non struttura; i problemi riguardanti l’interazione struttura-non struttura costituiscono spesso l’insidia maggiore nel comportamento di una costruzione.30

Esempi di danneggiamento per azione sismica per scorretta progettazione:

a)Cedimento flessionale alla sommità del pilastro, b)Cedimento del pilastro a taglio, c) Cedimento della trave a taglio d)Rottura nodo trave-pilastro a taglio, e)Piano soffice, f)Effetti torsionali

2.3 Le tecniche di rinforzo strutturale

Le opere in c.a. possono essere interessate non solo dalle forme di alterazione e di degrado di tipo fisico-chimico, ma anche da fenomeni di dissesto strutturale, generati dall’azione dei carichi verticali e orizzontali o dalle coazioni promosse dal ritiro idraulico impedito, che si manifestano generalmente in forma di quadri fessurativi, di deformazioni più o meno pronunciate degli elementi costruttivi sia strutturali sia non portanti, di schiacciamento del calcestruzzo e di svergolamento delle barre di armatura e, nei casi più gravi, di crollo degli stessi elementi strutturali e accessori.

Gli effetti provocati da un’azione sismica su una struttura in c.a. sono ben riconoscibili. Risulta, invece, più complicato e di conseguenza richiede una maggiore sensibilità ed esperienza al progettista individuare le carenze della struttura in termini di risposta all’evento sismico, ossia il moto e lo stato di sollecitazione di un sistema strutturale che evolve nel corso del tempo, per poi definire un corretto intervento di adeguamento e miglioramento sismico.31

Le NTC 2018 prevedono tre livelli di intervento sulle strutture esistenti, associando a ciascuno diversi valori di prestazione da raggiungere:

1. Interventi locali che interessano singole parti e/o elementi dell’edificio. Per questi interventi il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti ai soli elementi interessati purchè si dimostri che non si modifica il comportamento delle altre parti e che miglioreranno le condizioni di sicurezza pre-esistenti.

2. Miglioramento sismico che richiedono di incrementare il livello di sicurezza, seppur non occorre raggiungere quelle previsto per le nuove costruzioni. E’ necessario eseguire un’analisi globale prima e dopo l’intervento di miglioramento e valutare come varia il rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile della costruzione e quella che si utilizzerebbe nel progetto di un nuovo edificio.

3. Adeguamento sismico che richiedono di ripristinare la sicurezza sismica degli edifici esistenti in modo tale da garantire la stessa prestazione attesa per nuove costruzioni. Si tratta di interventi quali sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni di destinazione d’uso o interventi volti a trasformare completamente il complesso esistente. In questi casi, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche pre e post intervento.

Una volta individuato il livello di intervento da effettuare sulla struttura esistente, bisogna capire quale strategie e tecniche di rinforzo strutturale mettere in campo. Una costruzione classica in c.a.

è composta da elementi strutturali, un telaio di pilastri e travi vincolato alla base da fondazioni, e non strutturali, i tamponamenti verticali e orizzontali.32

Le pricipali cause di dissesto strutturale e gli elementi portanti e accessori coinvolti

Fondazioni – Isolatori sismici

Questa soluzione consiste nell’isolare la struttura di elevazione al piano di fondazione mediante l’applicazione di isolatori sismici. Tali dispositivi creano una sconnessione orizzontale tra la sovrastruttura e il terreno di fondazione; in questo modo lo spostamento fisico del dispositivo limita l’entità dell’accellerazione trasferita. Gli isolatori riescono a disaccoppiare il moto del terreno, perturbato dalle oscillazioni sismiche, e quello dell’edificio differenziando il periodo di vibrazione dei due così da evitare effetti di risonanza distruttivi. Gli isolatori riescono a ridurre fortemente le accellerazioni trasmesse andando a ridurre l’entità delle forze di inerzia agenti sulla struttura principale e a limitare le intensità delle forze di inerzia subite dalle sottostrutture.33

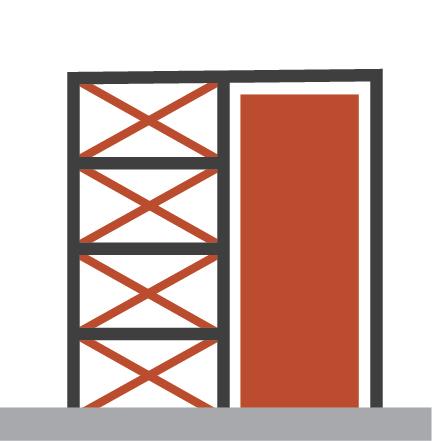

Telaio - Controventi

Questa soluzione consiste nell’affidare il compito di assorbire e dissipare le energie incassate dall’edificio ai controventi, elementi rigidi di protezione passiva nei confronti delle azioni orizzontali che si sviluppano dalle fondazioni fino all’ultimo piano. I controventi in generale sono in grado di aumentare la rigidezza trasversale, incrementare la resistenza al sisma (più in generale alle forze orizzontali), aumentare lo smorzamento (quindi la capacità dissipativa), ridurre il periodo proprio dell’edificio e ridurre gli spostamenti complessivi e di interpiano. Le strutture intelaiate in c.a. possono essere controventate mediante diagonali in acciaio, ma è necessario prestare particolare attenzione alla progettazione del rinforzo dei nodi. Infatti, seguendo la diffusione delle forze sismiche, i nodi rappresentano la parte più fragile. In questo caso una valida alternativa è rappresentata dalla realizzazione di setti in c.a. I setti in c.a. non solo irrigidiscono la struttura, ma evitano che l’azione sismica si distribuisca nelle zone più fragili del sistema resistente.34

Telaio - Rinforzo locale (retrofitting)

Questa soluzione consiste nell’intervenire in modo puntuale e 'chirurgico' su singole parti e/o elementi della struttura non andando a cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione. Il rinforzo locale, solitamente di pilastri e di travi e dei rispettivi nodi di collegamento, hanno come obiettivo ripristinare le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate rispetto alla configurazione precedente al danno, migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti anche non danneggiati, impedire i meccanismi di collasso locale e modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

Il rinforzo locale ha il gran vantaggio di essere più economicamente conveniente rispetto agli interventi globali, con interventi di diversi tipi, dai meno ai più impattanti ed invasivi.35

• Interventi di riparazione

E’ una tecnica che prevede il ripristino del copriferro con annesso trattamento delle armature nelle parti di calcestruzzo ammalorate e di esposizione dell’armature. E’ un intervento locale a protezione delle barre di armatura e che non migliora le caratteristiche meccaniche dell’elemento.

• Incamiciatura in cemento armato

E’ una tecnica applicata ai pilastri, alle travi e alle pareti e permettere di incrementare la capacità portante verticale, dovuto all’effetto di confinamento dell’elemento esistente, incrementare la resistenza a flessione e a taglio, dovuto all’inserimento di nuova armatura longitudinale e di staffe e, infine, aumentare la capacità deformativa e quindi della duttilità dovuto al maggior confinamento della sezione. Incamiciatura in c.a. è realizzata tramite l’aumento delle dimensioni originali della sezione con l’aggiunta di armature longitudinali e staffe e può essere totale, se il ringrosso avviene su tutti i lati dell’elemento, o parziale se avviene solamente su alcuni lati. Dopo aver eliminato il copriferro dell’elemento esistente, l’incamiciatura avviene avvolgendo l’elemento con una gabbia di armatura composta da ferri longitudinali e staffe e completato con un nuovo getto di calcestruzzo.

La nuova gabbia metallica deve essere opportunamente ancorata agli estremi dell’elemento per garantire il comportamento flessionale e devono essere inseriti connettori o spinotti per migliorare il comportamento monolitico tra elemento esistente e ringrosso oltre all’aderenza all’interfaccia tra i due calcestruzzi.

• Incamiciatura in acciaio

E’ una tecnica simile all’incamiciatura in c.a. e consiste nell’applicare angolari in acciaio in corrispondenza degli spigoli dell’elemento esistente mediante malta strutturale o resina epossidica. Successivamente gli angolari si collegano tra di loro saldando a passo regolare piatti in acciaio chiamati calastrelli. L’incamiciatura in acciaio permette l’incremento della resistenza a taglio, l’aumento della capacità deformativa, il miglioramento dell’efficienza delle giunzioni e l’aumento della capacità portante verticale per effetto del confinamento del cls.

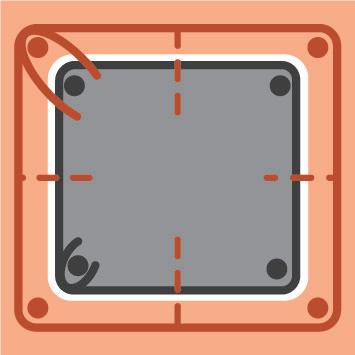

• Sistema CAM (cucitura attiva dei manufatti)

La tecnica prevede l’utilizzo di un sistema composto da 4 angolari in acciaio avvolti da nastri in acciaio inox ad alta resistenza che vengono posti in opera con un apposito macchinario in grado di fornire ai nastri una pre-trazione e indurre quindi uno stato di confinamento all’elemento.

Il sistema CAM consente, tramite opportuni dettagli costruttivi, l’aumento della resistenza a taglio, nastri pretesi si comportano come staffe aggiuntive, l’aumento della resistenza a pressoflessione, l’aumento del confinamento e l’aumento della resistenza del nodo trave pilastro.

• Rinforzo con tessuti FRP (Fiber Reinforced Polymers)

La tecnica prevede l’utilizzo di tessuti FRP che sono dei materiali compositi costituiti da fibre lunghe continue di carbonio o di vetro di rinforzo immerse in una matrice polimerica. Le fibre svolgono il ruolo di elementi portanti in termini di resistenza e rigidezza. La matrice protegge le fibre ed è in grado di trasferire gli sforzi tra l’elemento al quale il tessuto è applicato e le fibre stesse. La matrice è generalmente realizzata con resine epossidiche che polimerizzano con un opportuno reagente fino a quando non diventano un materiale solido vetroso. Le fibre, con la loro elevata resistenza a trazione, hanno il compito di assorbire gli sforzi. La matrice polimerica, invece, ha il compito di distribuzione degli sforzi e di protezione.

La versatilità, il basso peso e il facile maneggiamento rendono questo materiale perfetto per il rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo armato. Il loro utilizzo permette l’aumento della resistenza a taglio con l’applicazione di fasce con le fibre disposte secondo la direzione delle staffe, aumento della resistenza a flessione mediante applicazione nelle parti terminali degli elementi strutturali di fasce con fibre disposte secondo la direzione delle barre longitudinali ed opportunamente ancorate, l’aumento della duttilità nelle parti terminali mediante fasciatura con fibre continue disposte lungo il perimetro e il miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione sempre mediante fasciatura con fibre continue disposte lungo il perimetro.

Queste soluzioni con materiali compositi sono di recente impiego nel settore delle costruzioni presentando svantaggi in termine di adesione alla superficie dove sono applicati causando possibili collassi di tipo fragile, durabilità dato l’utilizzo relativamente attuale della tecnica e costi ancora molto elevati.

2.4 I tamponamenti e la sicurezza sismica

Le costruzioni esistenti in calcestruzzo armato sono prevalentemente realizzati con strutture intelaiate. Le pareti di tamponamento sono frequentemente in muratura di laterizi semipieni o forati che normalmente non sono considerati nel calcolo della struttura. In caso di eccitazione sismica, questi edifici hanno una risposta che è sensibilmente influenzata dalla presenza, dalla tipologia e dalla distribuzione dei tamponamenti. Inoltre i danni dei tamponamenti per azioni sismica, lesioni incrociate e ribaltamenti di piano, e lo sfondellamento dei solai in laterocemento possono costituire un pericolo reale per l’incolumità delle persone all’interno e nelle prossimità dell’edificio, anche nel caso in cui la struttura portante non subisca danni significativi.

Per quanto riguarda i carichi verticali, i muri di riempimento sono tipici elementi secondari non strutturali, chiusure perimetrali o tremezzature interne, che aggiungono solo peso al sistema strutturale di base e che devono essere in grado di garantire un’adeguata resistenza alle forze agenti fuori piano (vento, spinte orizzontali) e trasferirle alla struttura in c.a. Diversamente, nel caso in cui l’edificio sia sottoposto a carichi sismici, le pareti di riempimento influenzano in maniera significativa il comportamento della struttura principale. Infatti, sebbene considerati elementi non strutturali, i muri di riempimento sono spesso rigidamente collegati con i telai in c.a. e ostacolano la deformazione della struttura. Come risultato della connessione, le forze di interazione si sviluppano nella zona di contatto tra i telai e le pareti di riempimento, influenzando il comportamento degli elementi del telaio tamponato così come l’intera struttura.

Ci sono due approcci per valutare il comportamento sismico di una struttura a telaio in c.a. con muratura di riempimento:

• la muratura è costruita come parte secondaria non strutturale del sistema principale. In tal caso il riempimento è separato dalla struttura da particolari dettagli, in modo da non ostacolare la deformazione della struttura principale durante i terremoti;

• la muratura è costruita come parte resistente del sistema strutturale. In tal caso, nel progetto si deve tener conto dell’influenza dei muri di riempimento nella progettazione degli edifici quando possono essere soggetti ad eccitazione sismica. Sono necessari opportuni dettagli per garantire un comportamento duttile del riempimento e una buona connessione tra la muratura e il telaio in calcestruzzo. Siccome vengono costruiti solo dopo il completamento della struttura principale in c.a., le pareti di tamponamento in muratura non sono mai progettate per sopportare i carichi verticali.

Schematizzazione del tamponamento mediante puntoni equivalenti: a) pannello pieno, b) pannello finestra centrale, c) pannello con porta centrale

Il comportamento di un telaio tamponato sottoposto a sollecitazioni nel piano è influenzato dalle proprietà meccaniche dei materiali (calcestruzzo e muratura), dai livelli di sollecitazione, dal rapporto di forma del vano telaio (altezza/larghezza) e dalla eventuale presenza di aperture nel riempimento. La rigidezza nel piano del telaio tamponato non è uguale alla somma della rigidezza del telaio e del riempimento a causa dell’interazione del tamponamento con il telaio.

Le prove sperimentali hanno evidenziato che il telaio soggetto ad una forza orizzontale tende a staccarsi dal tamponamento in prossimità di due angoli diagonalmente opposti e rimane in contatto in corrispondenza degli altri due angoli. Per valutare il periodo proprio della struttura, è quindi necessario considerare i telai tamponati della struttura come telai provvisti di un’asta diagonale incernierata agli estremi e con rigidezza assiale derivata dalle dimensioni del puntone equivalente al pannello murario.36

Puntone diagonale equivalente e possibili meccanismi a rottura del tamponamento.

Il danneggiamento dei tamponamenti è dovuto all’effetto delle deformazioni impresse dalla risposta sismica della struttura primaria a quella secondaria. Si distinguono due principali rotture e di conseguenza due diversi comportamenti nei tamponamenti

1.Lesioni diagonali

Il meccanismo di rottura è caratterizzato da lesioni ad andamento sub-orizzontale inclinate a 45° e molto spesso incrociate a croce di S. Andrea. La rottura avviene per scorrimento orizzontale dei giunti di malta per effetto delle tensioni tangenziali agenti nella zona centrale del tamponamento o per schiacciamento locale degli spigoli causato dal cosidetto modello del “puntone equivalente” basato sulla formazione di bielle accoppiate (secondo le due diagonali) che sono alternativamente efficaci in funzione della direzione dell’azione sismica, essendo attive solo quelle compresse.

2.Ribaltamento fuori dal piano

Ribaltamento fuori piano del tamponamento nel caso in cui essi non siano sufficientemente ammorsati all’ossatura in c.a.

Rotture e collassi tamponamento:

a)Lesioni incrociate,

b)Ribaltamento fuori dal piano

Non potendo intervenire sui dettagli della connessione telaiotamponamenti, fondamentali nel caso del progetto di nuove costruzioni, e evitando operazioni di demolizione e sostituzione con nuovi tamponamenti con tecnologie a secco più leggeri e deformabili, più costose ed invasive; è fondamentale intervenire con riforzi locali che aumentano la resistenza a taglio/trazione, incrementano la duttilità e ritardano l’innesco di fessurazioni con collasso fragile degli stessi tamponamenti con conseguenze dirette sugli utilizzatori dell’edificio. Anche in questo caso soluzioni con materiali compositi, matrici e fibre combinate tra loro, sono un valido alleato nell’adeguamento sismico dei tamponamenti sia verticali sia orizzontali.

Le nuove tecniche di rinforzo con tessuti o fibre sciolte sostituiscono i tradizionali intonaci armati diventando molto più competitivi per gli spessori ridotti, compatibilità meccanica e chimica, la semplicità di adattarsi a differenti configurazioni e di messa in opera; delle vere e proprio ‘carte da parati’ che permettono di aumentare il tempo di evacuazione degli edifici in caso di sisma salvando vite umane.37

Tecniche di rinforzo sui riempimenti, Mapei e Kerakoll:

a) CRM (Composite Reinforced Mortar) e FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix),

b) MAPEWRAP EQ SYSTEM (seismic wallpaper) per pareti,

c) MAPEWRAP EQ SYSTEM (seismic wallpaper) per controsoffitti