Au moment d’entrer dans la vie professionnelle, il me parait nécessaire d’envisager le rôle que je souhaiterais jouer en tant qu’architecte. Définir une ligne de conduite ne signifie pas pour moi s’enfermer dans un carcan de convictions mais au contraire, aller à la recherche d’un langage propre.

Il me semble en effet que la réalisation de l’œuvre architecturale n’est pas celle de l’architecte mais bien celle d’un architecte. Construire, occuper une place dans le paysage public engage une grande responsabilité puisque l’architecte dans sa mission, contribue à modifier ce paysage en le mettant en relation avec son histoire, son contexte et son devenir.

Il me paraît dès lors impératif de se présenter devant le projet humblement en reconnaissant que la création qui en résultera survivra plus longtemps que son créateur. Il est vain de vouloir s’y projeter personnellement, le projet doit suivre sa propre logique, et sa propre temporalité. Tenter de faire projet, c’est peutêtre commencer par repousser la subjectivité de l’homme architecte.

Bien-sur, il est naïf de croire que l’architecture universelle et consensuelle existe, et je ne pense pas qu’elle soit souhaitable, mais il me semble que la réponse se trouve ailleurs.

L’architecture s’inscrit dans un territoire, avec ses ressources, ses coutumes, son climat et ses acteurs. Faire projet, c’est savoir prendre en compte tous ces éléments, et les mettre en relation les uns les autres dans l’espace.

Ces critères pris séparément ne peuvent à eux seuls faire une architecture, mais l’analyse et le travail de l’architecte doivent opérer une synthèse de ces éléments, formulant une réponse.

Ainsi, l’architecte serait celui qui est capable de créer un langage dans l’espace disponible entre le paysage et l’Homme. Il comprend le territoire, ses mutations, et se projette.

Enfin, je pense que l’architecte n’est pas seulement celui qui répond à une commande, mais qu’il peu également, de par son regard sur un territoire, se montrer force de proposition dans la naissance de projets.

Pont-du-château, 63430

5 mois - 4 Étudiants

3 projets - 1 site

Rendez-vous

5 mois - 4 Étudiants

3 projets - 1 site

Élaboration d’une structure publique

Pont-du-château, 63430

5 mois - 4 Étudiants

3 projets - 1 site

Travail sur les rythmes de l’enfant, les rytmhes du village

Pont-du-château, 63430

Chateau de Villeneuve-Lembron, 63340

Ré-aménagement d’un corps de ferme en théâtre organisation d’un travail collectif

Entre regroupement et intimité, une architecture basée sur le deuil et ses pratiques 01| 03| 02| 04| centres P.18

Villeneuve-Lembron, d’un ancien théâtre estival, travail en

Projets rÉalisÉs EN TANT Qu’Étudiant

Entraygues-sur-Truyère, 12094

EDL - ESQ/AVP - PC - PRO

Identifier les traces d’une architecture disparue pour nourrir le projet

Le projet comme une enquête P.34

Séquence, action ! P.22

Synthèse d’une éthique dans un projet architecural

Champétières, 63600

Projets rÉalisÉs en agence

Projets personnels P.46

Le buron en transition P.40

Agir sur le patrimoine commun

EDL - ESQ/AVP

Mandailles-Saint-Julien 15113

5 mois - 4 Étudiants -

3 projets- 1 site

Élaboration d’une

structure publique

Pont-du-château, 63430

Château et parvis

Point bas, vue dégagée, l’Allier en contrebas

Tissu résidentiel

Halle de marché

Espace public

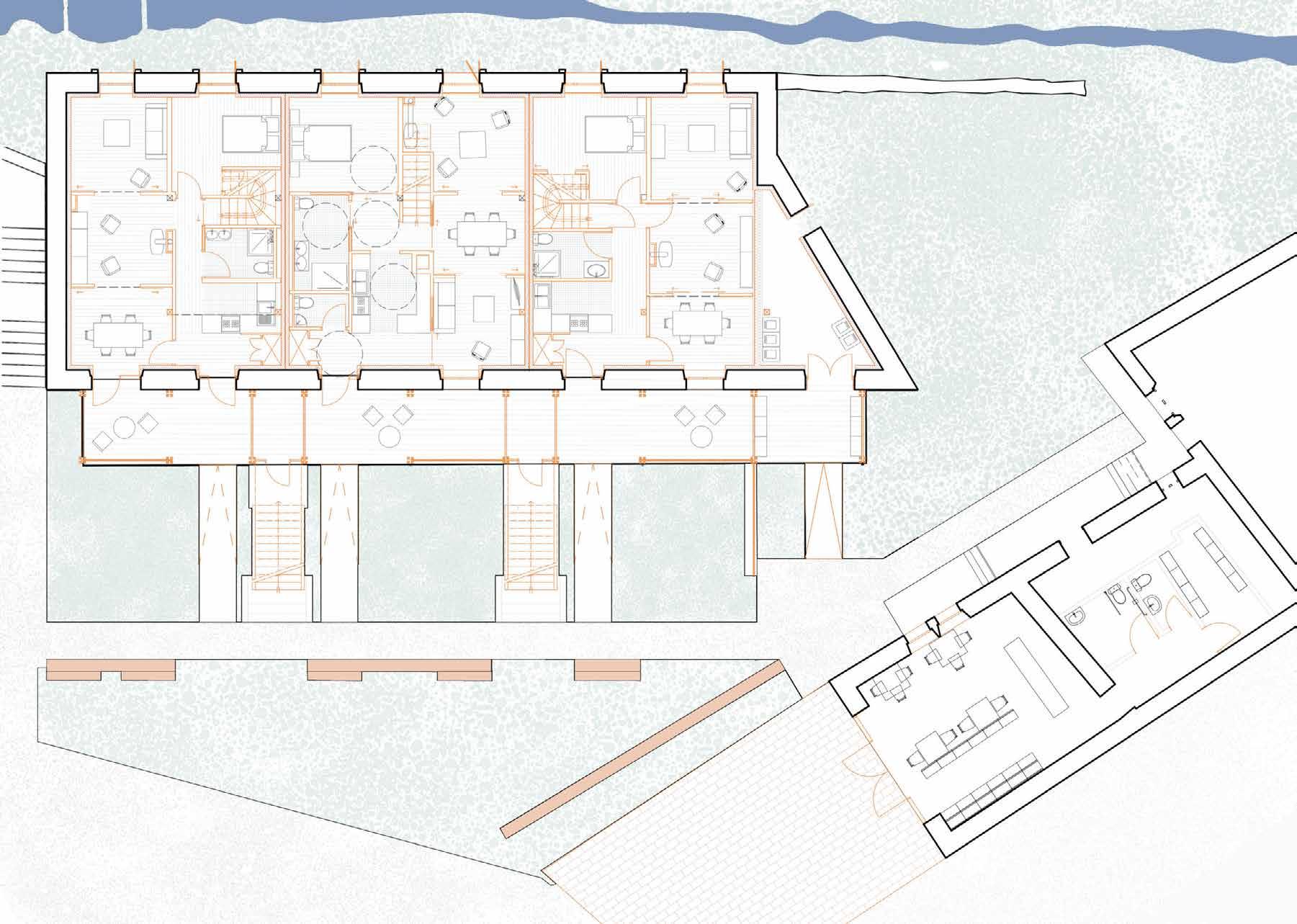

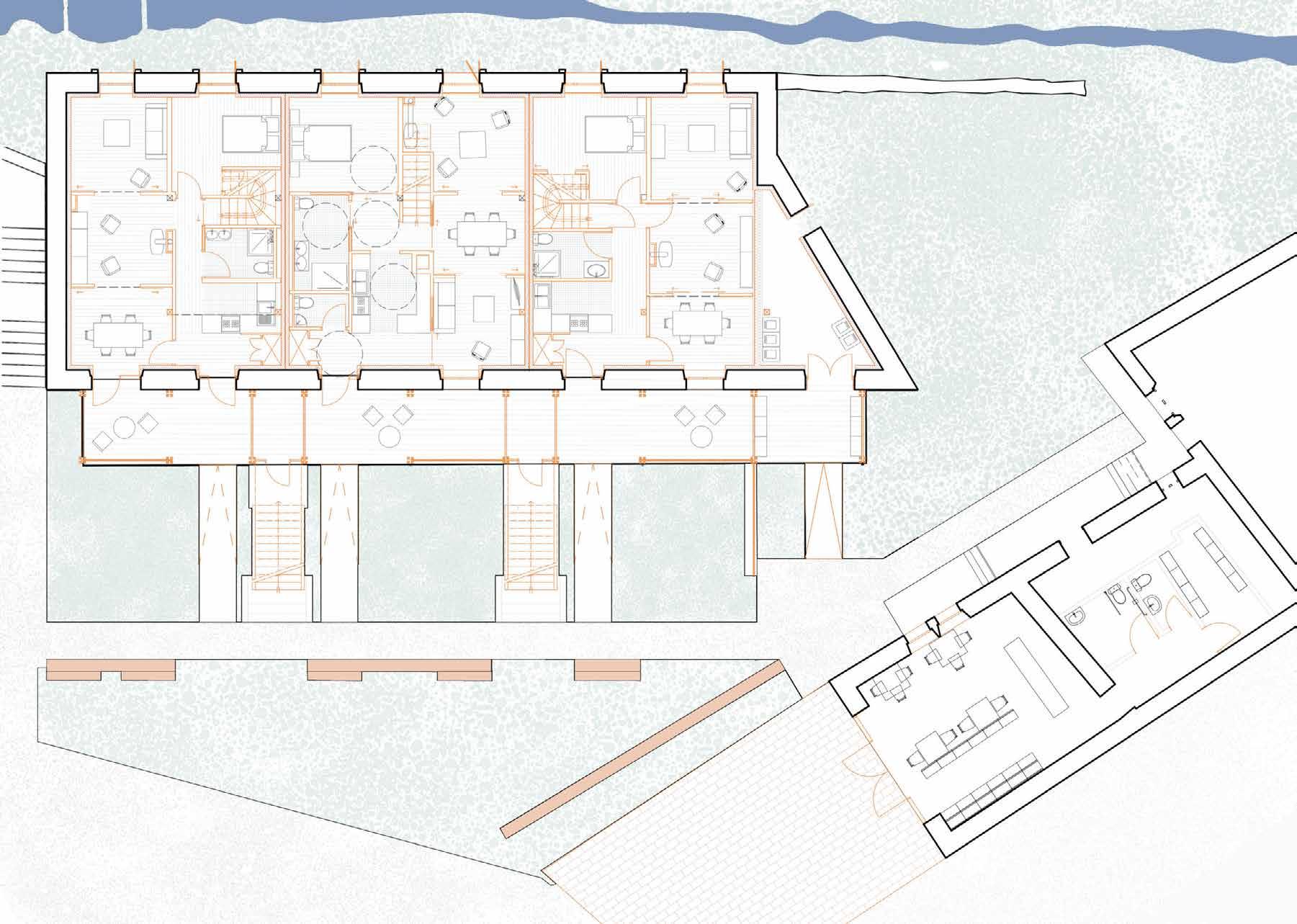

Ce projet de halle de marché se situe sur une terrasse en belvédère surplombant l’Allier, à côté de l’imposant château du village.

Cette présence impose un regard particulier sur l’écriture du projet. Nous l’avons voulu la plus simple et légère possible, afin de donner une lecture claire et hiérarchisée entre les deux éléments.

La halle se compose d’un ensemble de toitures de hauteurs différentes, organisant la descente de l’espace bâti à l’ouest vers l’espace non bâti à l’est.

Archétype

Ouverture vers le paysage, captation de la lumière matinale

La trame structurelle dessine les espaces de vente et de circulations.

Elle se propage à l’extérieur sur le parvis à l’est sur le parvis.

Les toitures Sud sont les plus hautes, elles s’ouvrent sur le paysage.

Fragmentation des toitures du bâti vers le non-bâti, direction des E.P

Placement des sanitaires pour éviter d’obstruer les vues depuis les deux routes menant au projet

Les toitures basses, elles, sont en relation avec la rue au nord et maintiennent un rapport d’échelle avec le tissu résidentiel.

tient ?

Attirer le regard depuis la terrasse du Château

Poser un objet léger devant le château massif

Séquencer les espaces par la toiture

5 mois - 4 Étudiants -

3 projets- 1 site

Entre regroupement et intimité, une architecture basée sur le deuil et ses pratiques

Pont-du-château, 63430

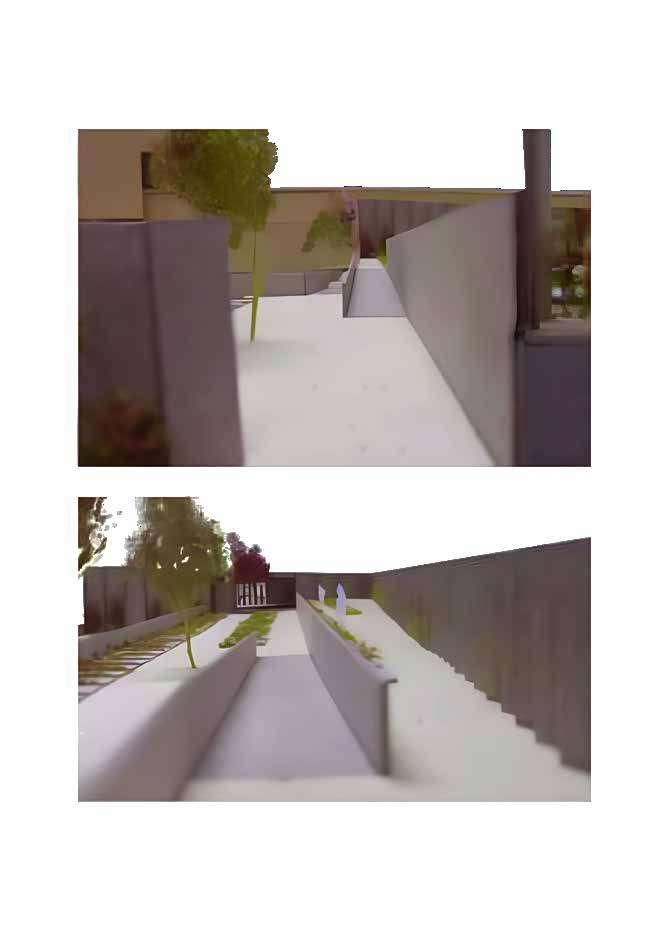

Ce projet de cimetière à été réalisé en utilisant seulement l’outil maquette. nous avons travaillé sur l’essence des notions d’intimité, de parcours, d’ouverture et de recueillement qui sont propres aux ambiances d’un tel lieu.

Le projet devait contenir une salle de recueillement, que nous souhaitions massive. Son plafond est fendu permettant à la lumière naturelle de pénétrer dans la salle ainsi que sur le chemin de procession qui la relie à la rue. Elle ne s’ouvre qu’au sud, au travers d’une menuiserie translucide qui met en scène la cérémonie sans montrer le paysage.

Espace «jardin du souvenir»

Colombarium

NFG 349.38 m

NFG 342.43 m

Vue paysage cime des arbres et vue sur l’Allier

le projet veut organiser la descente du nord-est, lien à la rue et au village, vers le sud-ouest, espace arboré descendant vers les berges de l’Allier.

La terrasse en Belvédère aujourd’hui existante est alors en partie déconstruite

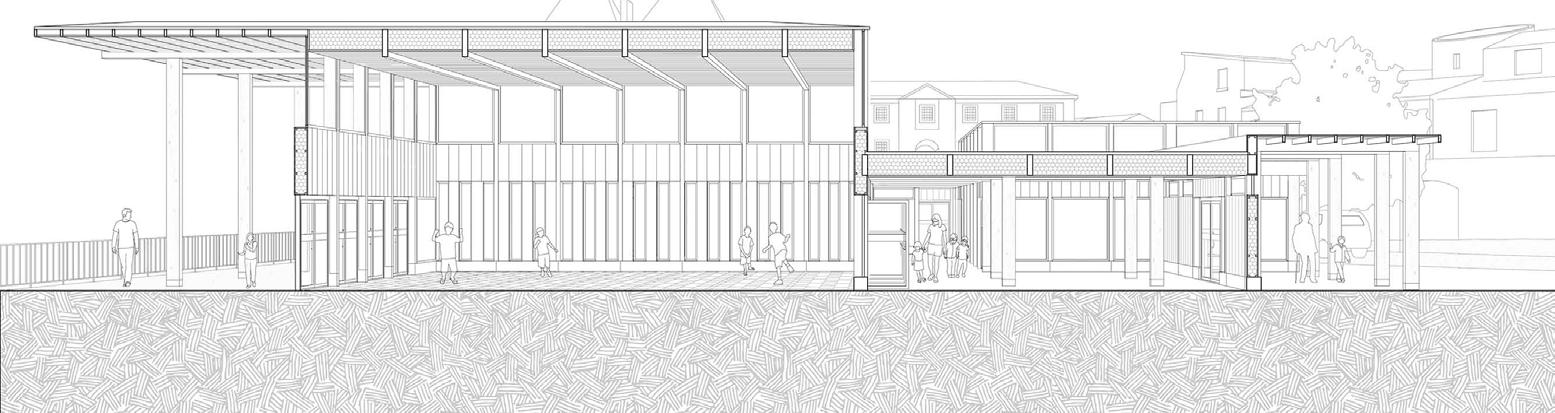

Pour ce projet d’école primaire, il s’agit à la fois d’assumer le rôle d’accueil des élèves, mais aussi de pouvoir ouvrir des locaux dédiés à des activités extrascolaires, pratiquées dans des temps où l’école est fermée.

C’est ainsi que la bibliothèque et la cour de récréation possèdent une entrée indépendante de l’école.

Le gymnase, pensé comme figure émergente du projet fait ressortir l’école dans le paysage du village. Il est accessible depuis la cour en passant par le préau.

Hall d’entrée

Entrée couverte

Salle des professeurs / Bureau de la directrice

Bibliothèque

Gymnase

Salles de classe

l’écart, coin ludique

Préau sur cour

CM2, Coin informatique / recherche

Préau boulistes

Optimiser l’utilisation de l’équipement par l’élaboration d’un plan permettant l’accès à la bibliothèque depuis la rue et en complétant la forme avec un préau destiné aux usagers du terrain de pétanque.

Le préau des boulistes : implanter un élément permettant d’entrer en connivence avec les usages actuels du site

Bibliothèque et gymnase, signifier par une hauteur différente, les équipements disponibles pour la ville

Le préau pour la cour, un moyen d’organiser des temps de récréation sous la pluie

Organiser les volumes en fonction des usages, créer des émergences dans le dessin du bâtiment

Ré-aménagement d’un ancien corps de ferme en théâtre estival, organisation d’un travail en collectif

Chateau de Villeneuve-Lembron, 63340 2019 2021 2020

LNous sommes un collectif de 9 étudiants en master d'architecture à l'école d'architecture de ClermontFerrand, travaillant ensemble de février à début juin 2021.

e projet fut l’occasion d’expérimenter le travail en grand groupe (9 étudiants) et de s’exercer à tout ce qui gravite autour de l’activité de l’architecte : la communication, l’organisation de séances de travail, la prise de rendez-vous...

une unité un engagement commun de la collaboration

Notre démarche cherche à révéler le territoire au travers:

Le projet se construit par le dialogue avec chaque acteur du territoire, dans un processus d'analyse et de conception participative.

Dans une démarche d'écoconception, nous favorisons l'utilisation de matériaux locaux et respectueux de l'environnement, le travail avec l'existant et la valorisation des savoirfaires locaux.

Nous considérons que les lieux ont une dimension sensible de par leur patrimoine et leur histoire. Nous souhaitons les intégrer grâce à des outils adaptés au service de notre réflexion architecturale.

Le projet se construit par le dialogue avec chaque acteur du territoire, dans un processus d'analyse et de conception participative.

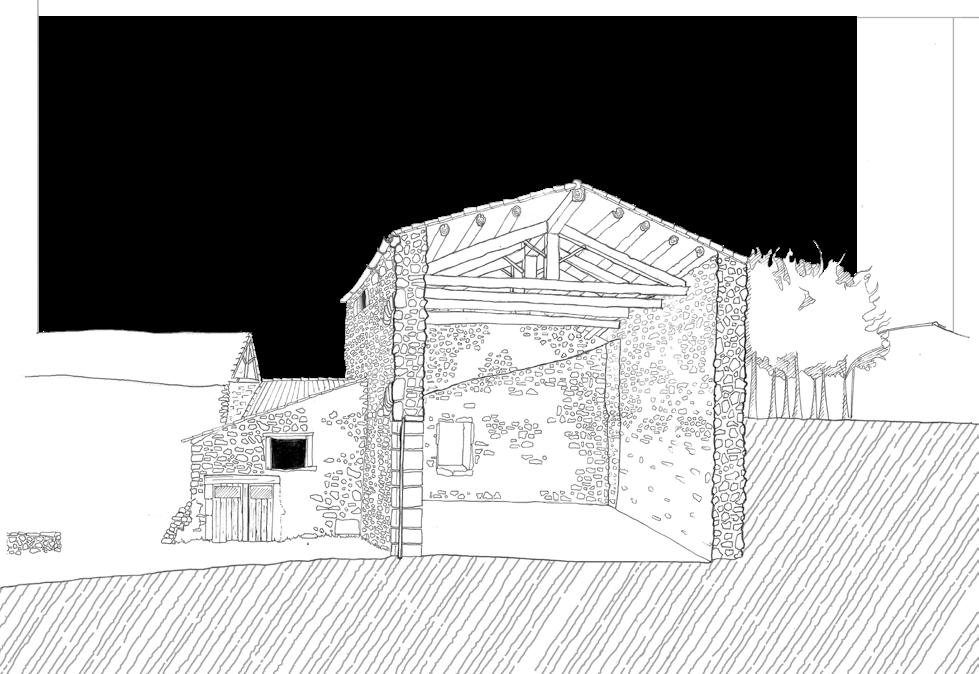

e travail s’organisait autour de la réhabilitation partielle d’un ancien corps de ferme rattaché au château de Villeneuve Lembron, bâtiment patrimonial classé.

Dans une démarche d'écoconception, nous favorisons l'utilisation de matériaux locaux et respectueux

Grange : Lieu de répétitions / lieu de stages lieu

Bâtiment en ruine : Espace de stockage ruine

Habitation : Espace de foyer pour les compagnies de théâtre, Espace de loges

Pré : Lieu de représentation de spectacles équestre

Terrasse enherbée : Point de vue sur le paysage lointain

Terrasse de l’écurie : Point de vue sur la cour et le corps de ferme

Arpentage et redessin de l’existant

Définition des «centres»

Conception d’une outil de communication

Conception d’une notice de montage / démontage pour le transport de la maquette

Synthèse d’une éthique dans un

projet architectural

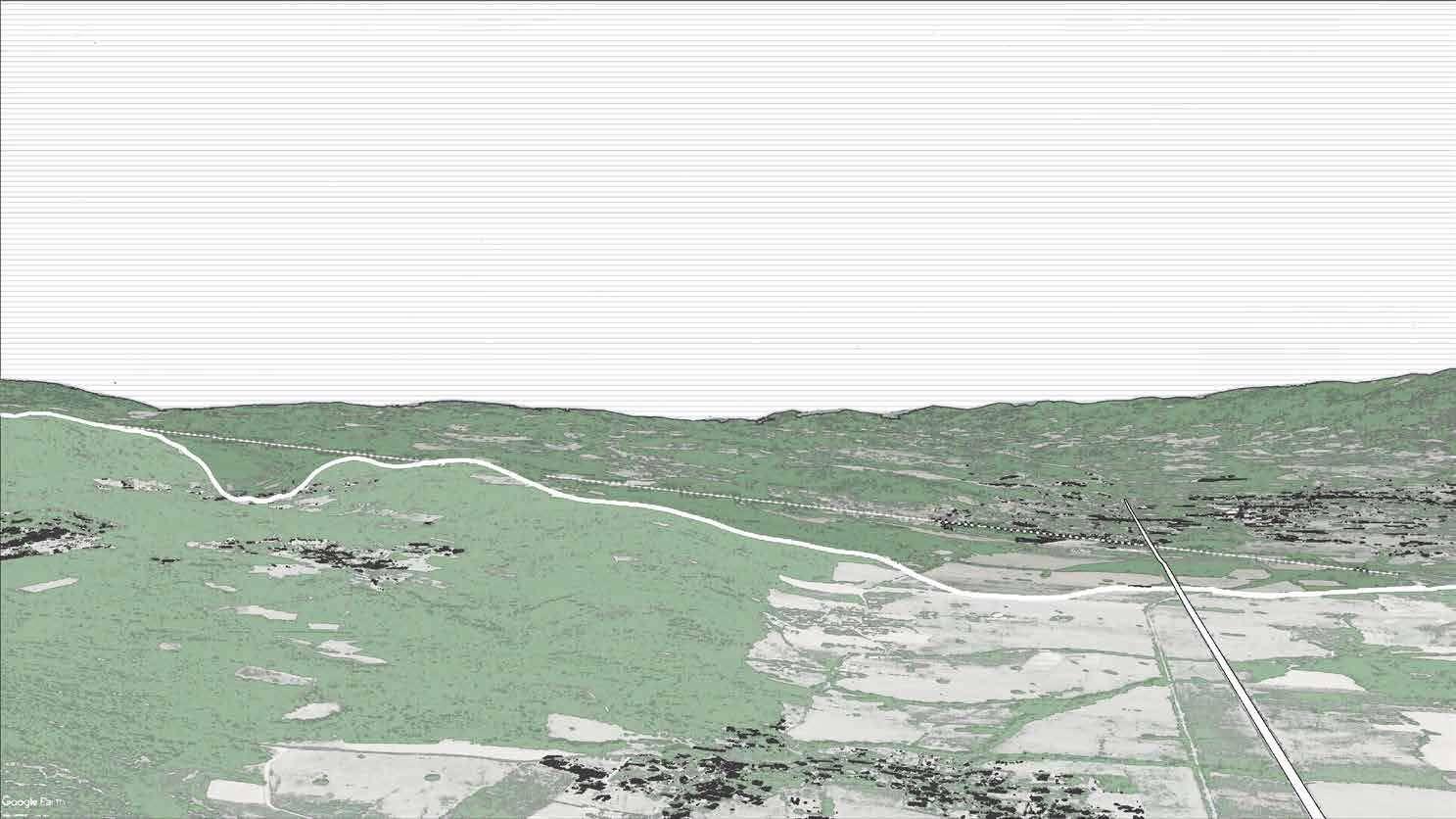

Champétières, 63600

Chatelet Commune de Champétières

+776m Sommet coteau ouest de Champétières +930 m

«La

Frétisse» Commune de Champétières +663m Champétières +716m

Sommet coteau est de Champétières +780 m D906 +533 m

Monts du Forez Ambert +528 m

Le projet se situe à Champétières, une commune au cœur du parc naturel régional du Livradois-Forez, entre le Haut-Livradois et les Monts-du-Forez. Autrefois densément peuplée, elle a vu sa population diminuer, favorisant l’expansion des forêts. Champétières, qui comptait 310 habitants en 1968, en a aujourd’hui 282, phénomène qui se répercute plus fortement sur le reste du territoire. La commune est majoritairement boisée, avec une agriculture dominée par l’élevage. Elle regroupe 21 lieux-dits et se trouve à proximité d’Ambert et de la plaine du Livradois.

Abattant, défrichant, essartant, au temps où il y avait tant de bouches à nourrir, les paysans avaient mis en cultures des collines trop élevées, trop pauvres. Ces terres sont redevenues bois ou pâtures…». “

La parcelle qui nous intéresse fut d’abord été utilisée comme usine de matelassage, exploitant le ruisseau du village.

Après sa fermeture, une colonie de vacances pris possession des murs dans les années 1950, accueillant plus de 200 enfants. La colonie fut fermée en 1993. Elle laisse derrière elle un ensemble de bâtiments disjoints autour d’une cour, augmentés par des extensions ajoutées au fil du temps sans réelle cohérence architecturale.

LQuelques précisions s’imposent alors de mieux percevoir l’histoire de l’évolution des lieux.

La maison de maître au Nord, lie la parcelle à la route traversant le hameau. Elle est attachée à son ancienne grange, bâtiment sur deux étages qui referme la cour au nord.

e changement climatique provoquera la migration de 216 millions de personnes d'ici 2050, principalement en Asie et en Afrique. L'Europe et la France devront accueillir une partie de ces migrants et se préparer aux impacts climatiques. Le projet propose d'héberger durablement ces personnes à Champétières dans des locaux vacants.

L’ancien dortoir de la colonie, placé sur l’axe est-ouest, était visiblement le bâtiment principal de l’ancienne usine de matelassage. Il donne à la fois sur la place et sur le ruisseau de Champétières. Il se caractérise par l’angle de sa façade au nord qui s’oriente vers le pont traversant le ruisseau où l’on peut encore lire l’ancienne inscription «Colonie des Pavillons Sous Bois».(jumeau dans analyse précise de l’existant)

L'objectif est de permettre aux migrants de répondre à tous leurs besoins de la survie jusqu'à l'autonomie, en évitant les

Migration climatiques massives

Mise en place d’un système d’accueil

Le bâtiment du réfectoire avait plusieurs usages du temps de la colonie. Il abritait le dortoir des moniteurs, les sanitaires et les salles communes. Il est le bâtiment ayant reçu le plus de avec en premier lieu, l’extension au sud, agrandissant la cantine, puis son extension à l’est, où se trouvent les sanitaires.

contraintes des centres d'hébergement d'urgence.

maison bourgeo se

Dans le même temps, il semble pertinent de trouver un moyen d’intégrer ces nouvelles populations sur le territoire. Si le phénomène de migration climatique est aujourd’hui absent de la région, celui de l’isolement des personnes âgées est aujourd’hui bien présent. Le projet proposera alors des collocations intergénérationnelles mélant migrants isolés, jeunes actifs et personnes âgées, pour permettre l’insertion de chacun dans une vie collective.

dortoir, crédit photo, Quentin Chansavang

L’ancien réfectoire, crédit photo Quentin Chansavang

maison bourgeoise

dortoir Bâtiment projet

réfectoire

hangar communal

La maison des chasseurs Espace public, cour Espace public, jardin 4

Pour améliorer la relation entre le bâtiment et son environnement proche, un élément simple en structure bois vient se poser contre la façade du dortoir.

Il sert d’interface entre l’espace public et l’intimité des logements. Chaque partie du projet reste identifiable par son différence de leur écriture architecturale.

L’ancien dortoir symbolise la maison massive, implantée et porteuse de son histoire, le cadre symbolise la terrasse, le porche, l’accueil, l’augmentation et la transformation architecturale du bâtiment initial. Le cadre en bois, ne recouvre pas toute la façade originale, établissant clairement la hiérarchie entre les deux plans.

Appropriation d’un emmarchement maçonné en bas du logement

Everybody hates Chris, Chris Rock, Ali LeRoi, 2005

Le Porche comme prolongation du chez soi..., Summer evening, Edgar Hopper, 1947, Huile sur toile 76,2 × 106,7 cm

...Et comme connecteur à l’espace public

“Homecoming Marine” (detail), Norman Rockwell, 1945, huile sur toile

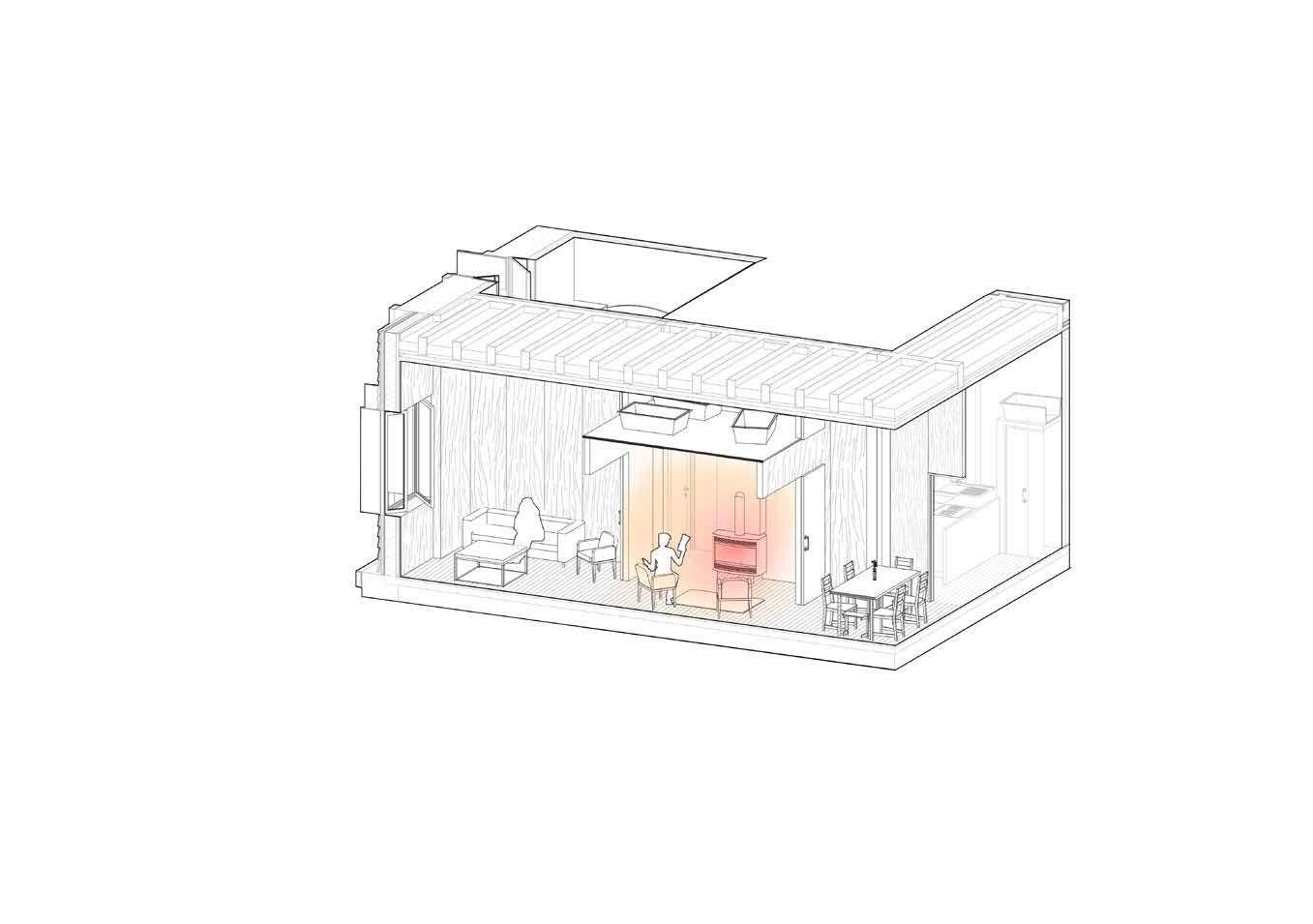

Les logements du rez-de-chaussée accueillent des colocations intergénérationnelles. Le travail sur le plan est caractérisé par la diversité de profils des habitants

Le format de la colocation favorise les échanges entre les colocataires, mais permet aussi, par une diversité de parcours, de ne pas se croiser et de respecter le rythme de chacun, ou de s’isoler dans une pièce en fermant la porte.

Les logements du rez-de-chaussée sont constitués de deux T3 et d’un T4, complétés par un local de chaufferie et de stockage de bois à la pointe nord du bâtiment.

HSP : 3.58 : Hauteur de plafond non modifiée, pièces communes de réception, grand volume

HSP : 3.00 : Espace commun plus intime volume restreint

2

HSP : 2.30 : Chambre, espace intime

Circulations dans le logement

transition espace public vers espace privé

Superposition des chambres

Les logements situés au 1er étage du bâtiment sont destinés aux familles de migrants et prennent la forme de duplex. On y accède par un escalier extérieur et une terrasse qui sert de transition entre espace public et privé.

À l’intérieur, les espaces communs se mutualisent dans une seule grande pièce de vie sans cloisons. L’idée est de permettre à ces familles, ayant vécu des périodes difficiles, de s’approprier un lieu convivial pour se retrouver

et favoriser la cohésion. (Cf pyramide de Maslow).

Au centre, l’espace de «Foyer-central» s’inspirant de la relation primitive entre le feu, le sol et l’homme.

Cet espace est conçu pour favoriser les échanges au coin du feu.

Enfin, un palier en demi-niveau surplombant les espaces commun libre d’usage relie les espaces communs aux deux chambres de l’étage.

Appartement

T4 accueil

famille de migrants

Cadre, espace extérieur

Appartement travailleur / couple

Appartement T4 accueil

famille de migrants

Niv. sol +0,9m : Espace bureau, transition vers chambres privées.

Niv. sol -0,60m : Espace «Foyer»

Niv. sol original : Cuisine, Salon, Entrée, Chambre 0

60% des planchers existants et tirer partie de leur hauteur

Les logements pour créer des différences de volumes

- Même

Le bâtiment contient également des studios dédiés à l’accueil de jeunes actifs, de couples ou de migrants isolés.

L’enjeu était de garder une pluralité de volumes reliés par des parcours riches dans la contrainte d’une superficie réduite. Ainsi, de l’entrée à son lit, l’habitant traverse 4 espaces avec des hauteurs différentes, monte des marches, tourne.. L’estrade, la mezzanine, la cuisine, l’entrée permettent de créer une pluralité d’espaces et de conserver l’aspect traversant de l’appartement.

Le projet se résume alors par trois interventions sur le bâtiment en dehors de l’ajout du «cadre».

La hauteur des espaces du plus haut pour les parties communes au plus bas vers les parties personnelles

Atelier Camino, Montsalvy, 15120

Identifier les traces d’une architecture disparue pour nourrir le projet

EDL - ESQ/AVP - PC - PRO

Entraygues-sur-Truyère, 12094 2022 2023

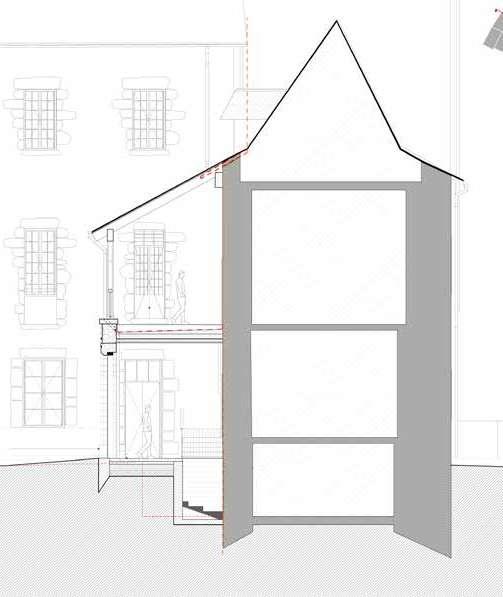

L‘intervention se porte sur le Château d’Entraygues-sur-Truyère, racheté par un particulier. La bâtisse se situe dans le centre du village à la confluence entre la Truyère et le Lot.

‘intervention se porte sur le Château d’Entrayguessur-Truyère, racheté par un particulier. La bâtisse se situe dans le centre du village à la confluence entre la Truyère et le Lot.

D’anciennes ouvertures dont les allèges ont étés comblés laissent présager la présence d’anciens chemins aujourd’hui disparus.

Examen des preuves

Inspection

Les châteaux de la région disposent de chemins de rondes couverts que ne possèdent pas le Château d’Entraygues. Le propriétaire voulait donc construire (ou reconstruire ?) les chemins de ronde manquants.

Reconstitution des faits

es corbeaux en granit courent le long des quatres façades de chaque tour. Un diagnostic de leur état sera réalisé et ils serviront de support pour la construction des chemins de ronde. Les ouvertures bouchées seront rouvertes pour assurer la circulation.

11 rue du Moulin - 15120 Montsalvy 04 71 64 51 52 - contact@ateliercamino.fr

Légende Projet

toiture

Réouverture baie existante

Construction / Dallage

Mur chemin de ronde

Éléments de charpente à rajouter

Légende Existant

porteuse (hypothèse)

Ouverture obstruée

Légende Projet

Emprise toiture prolongée

Emprise toiture existante

Réouverture baie existante

Construction / Dallage

Mur chemin de ronde

Éléments de charpente à rajouter

Légende Existant

Ouverture obstruée

Cette intervention vise à recréer une loggia en prolongement du bâtiment des sœurs. Bien que la reprise d’un style ancien puisse être discutée, il a été intéressant de répondre à la demande et d’enquêter sur l’histoire du château pour donner du sens à ce projet.

-

Inspection de la

D’autres bâtisses d’Entraygues-sur-Truyère arborent des loggias. Elles prennent souvent la forme d’une coursive en bois à l’étage ouverte sur l’extérieur, montée sur un socle maçonné et fermé au rez-dechaussée

Plusieurs indices suggèrent l’existence passée d’une loggia, détruite lors d’un incendie au début du XVIIe siècle. Le premier indice est l’obturation des fenêtres au premier étage, près de l’angle entre le corps de logis et le bâtiment des sœurs.

et de ses alentoursExamen des preuvesReconstitution des faits

03 -

our harmoniser l’ancien et le nouveau, les étages de la loggia prolongeront ceux du bâtiment existant, avec une toiture en continuité. L’objectif est de préserver l’unité traditionnelle entre le corps de bâtiment et son extension en loggia.

Mandailles-Saint-Julien15113

Ce projet porte sur la réhabilitation d’un buron près du PuyMary, transformé en gîte. Le cadre souvent idyllique et le caractère vernaculaire de ces bâtisses ont favorisé leur conversion en résidences secondaires de caractère.

Si ce projet ne vise pas à révolutionner le territoire (au contraire), il m’a permis de m’interroger sur le devenir du «patrimoine commun» et de poser le postulat suivant

S:i cette prise de position paraît convenue ou inutilement grandiloquante, il me semble qu’il faille tout de même se positionner.

La modestie, l’humilité, la modération, prodiguée par quelques guides sur la restauration que j’ai pu consulter peut selon moi être contreproductive pour la promotion d’un territoire dynamique.

Les choses vivantes évoluent, se transforment. Si nous voulons faire vivre nos campagnes, il faut pouvoir y faire évoluer le patrimoine en adéquation avec l’évolution des besoins, tout en étant conscient de ses qualités.

Le danger étant de tomber dans une forme d’idolâtrie pétrifiante teintée de mélancolie.

La première étape fut de dresser un état des lieux rigoureux afin de documenter la condition actuelle du bâtiment.

Seules les parties maçonnées seraient préservées.

Coupe CC’ - Existant Coupe BB’ - Existant

L’enjeu fut de retrouver une trame hamonieuse séquençant espaces, organisant la structure et dessinant la façade en plaçant les ouvertures. Le dessin fut guidé par les proportions d’ouvertures existantes.

L’enjeu fut de s’appliquer à garder l’imposante toiture du bâtiment en proposant le dessin d’une toiture habité. Il fut alors question volumétrie originale du bâtiment et l’intervention visant à en

bâtiment, donnant son caractère et son identité au bâtiment question que l’expression de cette toiture trouve un équilibre la changer l’usage.

Une des solutions retenues que je présente ici pour sa radicalité, est celle d’une faille ouverte dans le volume de la toiture. Ce projet permet d’aménager des espaces qualitatifs intérieurs et d’exprimer l’évolution du bâtiment tout en gardant la trace du volume initial.

Scultpure en torchis armature bois réalisée aux grands ateliers de l’Isle d’Abeau sur le thème

Léo Airault Portfolio - Projets d’école - 2024 -