I VAGABONDI

Les femmes en Méditerranée seraientelles donc différentes des femmes d’ailleurs, qu’une livraison de la revue « I VAGABONDI » leur soit consacrée ? Certains l’affirmeront, d’autres leur accorderont des différences dues à leur mode de vie, à leur histoire, voire à leur environnement ou le climat ! Braudel1 , ou David Abulafia2 plus récemment, les historiens comme les sociologues ont bien démontré que la géographie « pesait » sur les mentalités. On ne vit pas en Méditerranée comme en Ukraine, en Irlande ou même en Picardie. Des points communs sont largement partagés par beaucoup de femmes et c’est une banalité que de rappeler que si Simone de Beauvoir publiait « Le deuxième sexe » en 1949, les rapports-hommesfemmes ont heureusement évolué ! La parité homme-femme est enfin, « entrée dans les moeurs », chez « nous », en France, comme dans la plupart des pays dits civilisés ! « Chez nous » en effet, cette évolution s’est concrétisée et se confirme par des mesures gouvernementales, voire institutionnelles comme la création du Ministère chargé de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances », ou comme le projet d’inscrire dans la Constitution la Loi sur l’avortement… Mais ailleurs en Méditerranée ? Le sort de la femme évolue aussi, et pas forcément moins rapidement, ni moins formellement. Les contributrices et contributeurs de la revue « I VAGABONDI » en témoignent quant à eux, avec leurs moyens d’expression, ici, en illustrant le sort de la femme par un texte, par une photo ou encore par un dessin ou une peinture… Certes, on parlera encore, et aussi, de femmes-sorcières, de femmes marquées, mais on évoquera surtout les femmes entre « tradition et modernité », on parlera de « femme/pluriel », on évoque-

ra par exemple, les femmes musiciennes d’aujourd’hui, qui, à l’opposé des sirènes d’Ulysse nous enchantent, elles, pour le meilleur. La femme de Méditerranée est ainsi exposée, qu’elle soit épouse, mère, sœur, chacune, chacun la raconte selon son art. Les corses ne sont pas en reste et ils, ou elles, participent de cette approche. Dans ce numéro, on rappellera, par exemple, l’évolution historique du droit de vote des femmes dans l’île, des mesures préconisées dès le XIV ème siècle dans ce sens, mesures révolutionnaires : un fait précoce dans l’évolution « parité hommes-femmes » que nous rappellera Laura Monestié-Andreani. On vagabondera en Algérie avec Abdelkader Djemal et avec Leïla Sebbar, à Malte avec Elisabeth Grech, à Chypre et en Crète avec Maddalena Antoniotti-Rodriguez et Christine Chiorboli, en Israël, avec les photos de Didier Ben Loulou, en Tunisie avec Nadya Saadi, en Catalogne (avec Michèle Penalva), en Italie (avec Alessandro Michelucci), en France continentale avec Jacques Cauda, en Corse, avec Francine Demichel, Dominique Ottavi, Tina Bartoli, Alexandra Pozzo di Borgo, Marie-Julie Ferrandi, Dominique Pietri, Robert Colonna d’Istria, Kevin Peche-Quilichini, Sampiero Sanguinetti et d’autres… Chaque artiste, chaque poète, chaque photographe, chaque écrivaine, chaque auteur exprimera « sa » femme en Méditerranée. On retrouvera dans cette nouvelle livraison les rubriques habituelles initiées dès le premier numéro : le roman- feuilleton d’Aristide Nerrière, la suite de l’épopée en bande dessinée de Jean-Luc Maori-Casanova, le clin d‘œil au passé (ici les deux pages du livre de Pierre Dominique : « La Corse : types et coutumes »), le fac-similé d’un manuscrit (Celui, inédit et rare, de Marguerite Yourcenar, re-

trouvé par l’ami Jean-Pierre Castellani), des photos d’aujourd’hui : Ange-François Filippi ou anciennes… (Miss France…1921 !) ; des textes dans les langues de la Méditerranée, outre le français bien sûr, celles de Corse, (Pedru CuneoOrlanducci, Antone Marielli, Danièle Maoudj…) de Malte (Elisabeth Grech)… d’Italie…. de Catalogne…. mais encore de la poésie (Farrah Trabelsi, Dominique Ottavi, Grégory Rateau, Marie Tavera, Muriel Dubois, Nadya Saadi…) Les femmes de Méditerranée retrouvent ici leur place qui est la leur, c’est-à dire la place privilégiée, la première, à l’instar de celle qui les représente toutes aujourd’hui, et qui vient d’être mondialement reconnue et justement récompensée, je veux évoquer, l’écrivaine, l’auteure ou l’autrice Annie Ernaux, Prix Nobel de Littérature 2022 à laquelle « I VAGABONDI » rend hommage en lui dédiant ce numéro exceptionnel, elle qui a tant écrit pour la condition des femmes dans le monde, la liberté de parole, la liberté d’agir, de faire, et de disposer de son corps. Son engagement est primordial, essentiel, même si son œuvre ne se réduit pas à cela. Sa dimension féministe a sans nul doute participé à la diffusion dans le monde de ses œuvres, qui résonnent comme jamais dans le contexte post-#metoo que nous connaissons. Pour elle, pour Annie Ernaux, « la littérature, c’est changer les choses, même au-delà de l’Hexagone »… Avec « I VAGABONDI », on change aussi les choses…

LA MER, LA MÈRE, L’AMER, L’ÂME ERRE.

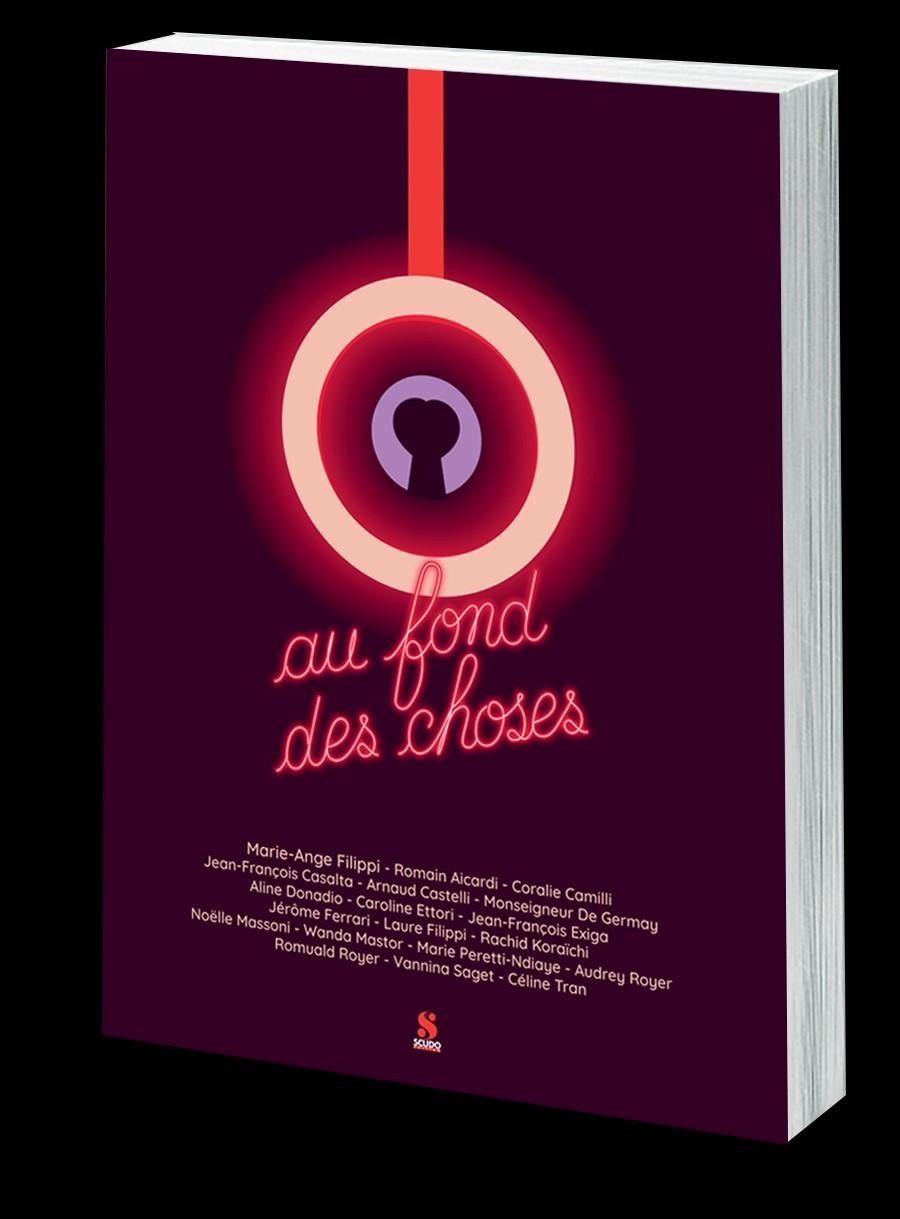

Revue semestrielle © éditions du Scudo. Premier semestre 2023 La Maison bleue, Hameau de San Benedetto, 20167 Alata. www.scudoedition.corsica Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction réservés pour tous pays..

Ce numéro de la revue I VAGABONDI a été réalisé grâce à l’aide financière XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX

1. Fernand Braudel : « La Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II ». Armand Colin.

2. David Abulafia : « La grande mer : une histoire de la Méditerranée et des Méditerranéens ». Les Belles lettres. 2022.

Jean-Jacques COLONNA D’ISTRIA colonnadistria.jj@wanadoo.fr 06 37 55 13 57

Jean-Jacques COLONNA D’ISTRIA Ange-François FILIPPI Michèle LAURENT Alain STROMBONI Marc COLONNA D’ISTRIA

Ange-François FILIPPI

Vincent BOULEIS Marie-Pierre CASANOVA Dalila LOVICONI

978-2-490584-41-3 Dépôt légal ISSN : 2801-3522

MARC

COLONNA D’ISTRIA

Une tache laissée sur un papier jauni, et l’envie de s’en emparer.

MADDALENA RODRIGUEZANTONIOTTI

Historienne de formation, peintre, photographe et essayiste. Ses œuvres ont fait l’objet de nombreuses expositions tant en France qu’à l’étranger ainsi que de commandes et d’acquisitions publiques. Son dernier livre “Chypre au plus près de la terre” est paru aux éditions Eoliennes

KEWIN

PECHE-QUILICHINI Archéologue, directeur du musée de l’Alta Rocca et spécialiste de l'âge du Bronze corse

ARISTIDE NERRIÈRE

Né en 1951 et d’origine vendéenne. Arrivé en Corse dans les années soixante. Une trentaine d’ouvrages édités. Notamment « Corse terre confession » éd. du Laquet.

PIA STREGA Auteure, illustratrice. Tente de transformer les écueils en envolées. Certains la disent un peu sorcière.

CHRISTINE CHIORBOLI Plasticienne, formée à l'école des BeauxArts et enseignante.

TINA BARTOLI

Sa plus grande source d’inspiration ? La Corse bien sûr ! Son roman « Acquaviva », a remporté le prix littéraire de Sarrola Carcopino 2021.

PEDRU-FELICE CUNEO-ORLANDUCCI Eparpillé notoire aux passions multiples, bilingue, deux livres à son actif et quelques autres projets.

SABAH GARANI

Née en 1970 à Ajaccio, titulaire d'une Licence de Lettres Modernes obtenue à l'université de Corse.

SEBASTIEN PIGNON

Peintre, né à Paris en 1972 où il vit et travaille. A été pensionnaire à la Villa Médicis à Rome en 20052006.

LEILA SEBBAR Née en Algérie d'un père algérien et d'une mère française. Vit à Paris. Romancière et nouvelliste. A paraître : "Lettre à mon père”. (Bleu Autour).

ANTOINE GIACOMONI

Inventeur du mirror concept et des mirrors sessions. Auteur de : Portraits à travers le miroir. La Corse à travers le miroir. Reggae- jamai-ca. Nico : drama of exil. Daho par Giacomoni. Les Catalans à travers le miroir. Et du taro de la testa mora.

DOMINIQUE PIETRI Autrice, éditorialiste. Aime écouter les silences, lire les paroles, écrire pour leur offrir une voix.

JEAN MONESTIÉ Artiste et enseignant d'arts plastiques. -

SAMPIERO SANGUINETTI Journaliste, ancien grand reporter, rédacteur en chef et directeur d’antenne à France 3. Auteur d’une série d’ouvrages sur la Corse et sur des personnages du second empire.

ANTONU MARIELLI

Créateur et animateur du groupe « Diana di l’alba » A publié de nombreux ouvrages en langue corse qui font référence.

MARIE TAVERA

Fille de coeur des granites de Balagne, je vis, dessine & écris en Ardèche. Le regard attentif au mouvement, à la porosité des mémoires & des paysages que nous habitons, que nous abritons. Fugacement. taveramarie.wixsite.com /site

GIAMPIERO BIANCHI

Classe 1959. Si occupa prevalentemente di comunicazione culturale e dei territori. Da sempre si interessa di design, psicoanalisi, filosofia.

MURIEL DUBOIS

35 ans, née à Lyon. À l’adolescence commence à écrire des poèmes prenant modèle sur les illustres et défunts auteurs qu’elle chérissait. Grande admiratrice et connaisseuse de Baudelaire qui a impacté son sens de l’esthétique et son imaginaire littéraires.

Aime également le spectacle vivant et pratique en amatrice le théâtre.

DANIELE MAOUDJ Poète a publié : Echardes ; L'eau des Ténèbres ; Le soleil est au bord du ravin, Rives en chamade...

ISABELLE BALDUCCHI

Ses films prennent leur source sur l’île et particulièrement dans son village de Castifao. Elle travaille sur des thèmes comme l’identité, la recherche des origines, l’insularité. Ses films sont diffusés et projetés en France et à l’étranger

ANGE-FRANÇOIS FILIPPI

Aime bien les musiques mélancoliques, le jamón de Bellota, l'architecture, les chats...

MARIE-JULIE FERRANDI

Auteur ; poète.

DIDIER BEN LOULOU

Photographefrancoisraélienactuellement baséàJérusalem.Depuis plusde30ans,l’errance joueunrôleessentieldans sontravail.Àtraversde multiplesvoyagesautour delaMéditerranée,il sondeetcartographieun territoiresansfin.Son travailrecomposeune géographiesingulière, affranchiedetoutenotion defrontière.Ceterritoire révélédonneàvoirun mondefragileetincertain, façonnéparlestraceset lessouvenirs. editionslatableronde.fr/ sanguinaires/ 9791037106933

editionslatableronde.fr/ israel-eighties/ 9782710377009

MICHELE PENALVA

Née à Tlemcen, Algérie en 1949. Licence de Langues et civilisations hispaniques, Université de Lyon II Professeuredocumentaliste au Lycée Français de Madrid de 1973 à 2015

ALEXANDRA POZZO DI BORGO Peintre, graveure. Je travaille sous l’effet d’un choc émotionnel que j’expérimente J’organise ce premier chaos jusqu’à ce que cela sonne juste. En cours d’installation à Lianaccio. www.sandrapozzo.net www.instagram.com/ pozzodiborgoalexandra.

NADYA SAADI Poétesse en herbe, méditerranéenne dans l’âme, passionnée de voyages, ancienne professeur de Lettres. Polyglotte de langue maternelle française.

JULIEN OSTY Dessinateur né et vivant à Ajaccio. Ne sait pas finir ses phrases et surtout n’a pas de

OLENA BEREZOVSKA PICCIOCCHI Née en Ukraine. Actuellement professeur de lettres modernes au Lycée de Porto-Vecchio et docteur en littérature comparée.

JEAN-LUC MAORI CASANOVA 55 ans, très heureux d’avoir croisé la route de Jean-Jacques Colonna d’Istria et de participer à : "I Vagabondi », oeuvre collective, décalée et altruiste

ABDELKADER DJEMAÏ

Auteur d’une vingtaine de romans, de récits et de livres de voyage publiés aux éditions du Seuil et chez différents éditeurs. Dernier titre paru, « Mokhtar et le figuier », aux éditions du Pommier, 2022.

ALESSANDRO MICHELUCCI

Journaliste de Florence, ancien collaborateur du mensuel "Corsica", dirige la revue numérique "La causa dei popoli", traitant les problèmes des minorités et des peuples indigènes.

FARRAH TRABELSI

Poète plutôt que poète du slam. Influencée par la littérature classique française et italienne

JEROME CAMILLY

Ancien Rédacteur en Chef à France 2. A participé à la création de Télématin et d’«Envoyé Spécial».

JACQUES CAUDA Artiste polymorphe, il écrit le corps comme le cyclostome élégant écrirait s’il écrivait. Prix spécial du jury Joseph Delteil en 2017.

FRANCINE DEMICHEL Professeur agrégée de droit public en retraite. Elle a enseigné aux Universités de Lyon II et Paris 8 Vincennes. Outre au droit médical, elle s'est intéressée aux libertés publiques et notamment aux droits des femmes. Elle a été Présidente de la Fondation de l’Université de Corse Pasquale Paoli.

ELIZABETH GRECH

Traductrice pour diverses organisations artistiques et culturelles. Chargée des traductions, de la communication et des relations internationales pour Mana Chuma Teatro (Italie). Elle a traduit en français des poètes maltais contemporains unemeretlautre.com

PAULA MONESTIÉ ANDREANI Journaliste et diplômée en Philosophie et Science Politique à la Sorbonne.

GREGORY RATEAU Poète et écrivain français né en 1984, vit à Bucarest où il dirige un média et travaille pour la Radio roumaine internationale. Son premier roman, "Noir de soleil", est paru aux Editions Maurice Nadeau.

LORA K.

Sème des mots sur les chemins... En Corse ou bien plus loin.

DOMINIQUE OTTAVI Homme des paroles nomades, des voix multiples, poète qui chante, chanteur qui écrit, écrivain qui conte, musicien, comédien

ROBERT COLONNA D’ISTRIA

Tour à tour enseignant, chasseur de têtes, inspecteur des sites et des monuments historiques, fonctionnaire régional, directeur d’école de commerce, journaliste, il est de toujours un écrivain. A publié de nombreux essais, récits de voyage, poésie, roman, exercices d’admiration, et notamment « Une famille corse, 1200 ans de solitude » dans la collection Terre Humaine aux éditions Plon en 2018. En janvier 2023, il publie un roman chez Actes Sud « La Maison ».

INGRID HOFFMANN

Née à Perpignan d'un père norvégien et d'une mère catalane. Photographe depuis toujours parce que l'image véhicule l'émotion et l'émotion, c'est la vie. www.ingridhoffmann.com

MARIE-PIERRE CASANOVA

Aime passionnément l’art, la musique, la nature, la philosophie de la faute d’Erik Orsenna et les points de suspension

SARAH CARMONA

Sarah Carmona est actuellement professeure de sémiotique en Classe Préparatoire aux Ecoles d’Art (CPES) de Sartène. Elle est l’auteure de deux monographies sur la représentation des Roms dans les pinacothèques européennes et de nombreux articles relatifs à l’épistémologie, l’esthétique, les « margins studies » et l’histoire du peuple romani.

MICHÈLE LAURENT Relieuse et restauratrice de livres. Récemment installée en Corse.

VINCENT BOULEIS Mangeur d’escargots, chasseur de coquilles. Vigie des points sur les « i » et à la fin des phrases . Sinon j’écoute du jazz.

ALAIN STROMBONI « Au milieu des arbres et des animaux, je bouge sans cesse et déguste l'art, mon élixir de vie ».

JEAN-JACQUES COLONNA D’ISTRIA Agitateur culturel en Corse depuis plus de 50 ans.

La littérature nourrie de la Méditerranée, de ses spécificités tant géographiques et historiques que sociales, culturelles et civilisationnelles est, on le sait, fort abondante, en foisonnement continu et surtout en renouvellement. Elle s’avère source inépuisable pour alimenter les imaginaires, ce dont témoignent les publications à travers le temps jusqu’à ces toutes dernières années. A titre d’exemple le roman de Ahmed Benzelikha, Elias (Casbah Editions, 2019) qui a suscité notre intérêt pour en faire une présentation alors intitulée La Méditerranée pour une Odyssée de la quête spirituelle et dont nous livrons ces lignes conclusives : « La Méditerranée, ‘’mer au milieu des terres’’, mémoire millénaire de l’Histoire tour à tour calme et houleuse comme les vagues qui la portent, creuset des cultures et civilisations en navigation, vivier des langues en mutation, gagne la stature du Mythe pour

se faire la muse pérenne des imaginaires qui animent littérateurs et esthètes, ces Sindbad en renouvellement permanent ; ceux-là qui la désenclavent pour l’inscrire au fronton de l’humain universel. A travers les âges comme dans le présent, les hommages à la Mer(e) Méditerranée participeraient d’un Rite protéiforme inavoué. » (Babel, littératures plurielles, No 43.)

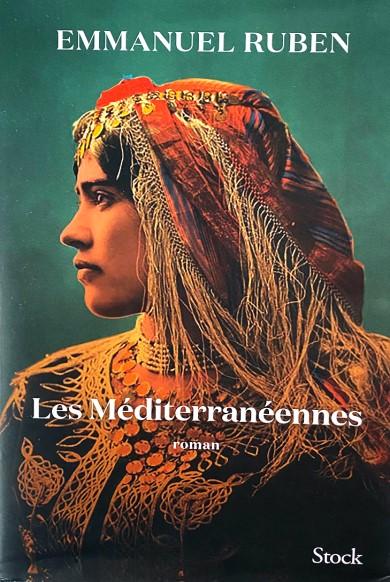

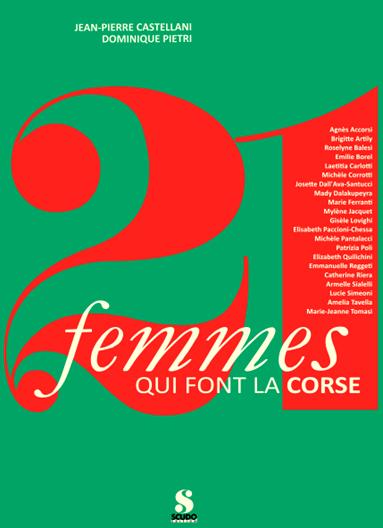

Et le rite de se poursuivre dans le renouveau des dires intarissables, adossés à la diversité des sujets thématiques et des formes narratives comme le confirment quelques récentes éditions parmi lesquelles Les Méditerranéennes de Emmanuel Ruben (Stock, 2022), et 21 femmes qui font la Corse de Jean Pierre Castellani et Dominique Pietri (Scudo, 2022). Des titres qui s’interpellent mutuellement, et nous interpellent quant au sujet qui nous préoccupe : La Mère / Mer Méditerranée.

Par-delà leur différence générique ces deux ouvrages scellent une unité thématique articulée autour de la femme-mère où tout en elle semble dicté par ce que recèle et prodigue la Méditerranée.

Les Méditerranéennes appartient au genre romanesque auto/biographique où s’imbriquent histoire généalogique avec sa dimension mémorielle ancestrale et histoire événementielle depuis le 19ème siècle, rapportées par des voix de femmes dont les prénoms, suivis d’une datation, tiennent lieu de titre à chacun des chapitres. Dans la similarité, 21 femmes qui font la Corse est une galerie de portraits de femmes-mères retraçant leur parcours individuel et professionnel intimement noué à la terre insulaire. Toutes étant des figures d’exemplarité dans la construction du présent de L’île de beauté. Les deux ouvrages ont en partage la Méditerranée comme l’inscrivent explicitement leur titre respectif. Dès lors, la tentation est grande de pouvoir repérer ce qui les rapproche afin qu’apparaisse leur filiation commune à la Mère Méditerranée.

Le syntagme « Les Méditerranéennes » se veut englobant, inclusif, entendu comme un déterminant de référence spécifique, voire d’exception par rapport au reste du monde, alors même que le cœur de la narration est enraciné dans l’Algérie, non pas côtière mais dans son arrière -pays et ses profondeurs montagneuses. Toutefois, retenons que la dénomination Algérie est une transcription de l’arabe : « El Djazaïr qui signifie l’archipel, car au moyen âge les géographes arabes voyaient dans ce pays un chapelet d’îlots montagneux et fertiles, bordé au nord par la mer et au sud par le désert », autre mer… de sable.

Mais aussi, la ville de Constantine, au long passé historique, théâtre de la saga

familiale, perchée sur son rocher, est perçue comme « une île suspendue », « une presqu’île reliée au reste du monde par trois isthmes ». Une topographie qui vraisemblablement pourrait rappeler bien des sites de la Corse.

La topographie ressemblante, comme l’est le paradigme des titres internes, laisserait croire à un continuum, voire une complémentarité, une échoïsation entre les deux ouvrages d’autant que l’un et l’autre sont pour l’essentiel fécondés par la parole des femmes-mères, témoins privilégiés des temps passé/présent et surtout mères modelées par le même espace aquatique.

Dans Les Méditerranéennes, la narration se construit dans le relai des voix des femmes-mères, devenu une sorte de courroie de transmission par laquelle s’inscrit la pérennité d’une mémoire fondatrice jamais tombée en désuétude, toujours présente et agissante jusqu’à susciter chez le narrateur – Samuel - le désir irréversible de regagner le pays des origines premières. Quant aux « femmes qui font la Corse », de leurs paroles fusent aussi et sans exception l’évocation réitérée des mères/grands-mères qui motivent pour une part leur propre trajectoire de réussite modelant le visage de la Corse au présent, la Corse de l’authenticité préservée pour mieux s’ouvrir à l’innovation, au progrès scientifique, à l’épanouissement culturel et artistique ainsi que l’atteste le parcourt de chacune de ces femmes toutes différentes par leur métier et toutes semblables en ce qu’elles se rejoignent dans leur volonté inflexible de se réaliser ici et maintenant dans la Corse des aïeux. Dans le hasard des choix retenons le témoignage de l’architecte Amelia Tavella : « La Corse est mon île natale ; j’éprouve un lien amoureux, passionnel pour elle. A chaque fois je suis

étonnée, émerveillée, renversée. J’ai grandi ici et je me suis construite ici. Il était évident que j’y reviendrais bâtir mes projets. Mon identité est ici, ma vérité aussi. Oui j’ai un désir de Corse, mais c’est un désir qui ne s’applique qu’à mon île, territoire posé sur l’eau qui la rend mystérieuse, poétique, tellurique, unique ».

Autres points de jointure entre ces deux livres. Au regard de leurs dires, les femmes-mères méditerranéennes apparaissent comme une singularité à nulle autre pareille. Elles relèveraient du paradigme des exceptions, tant elles s’imposent comme des modèles à suivre par la force de leur détermination génératrice d’énergie nécessaire autant pour la sauvegarde de ce qui fait leur authenticité première que pour introduire l’innovation féconde dans la Corse du présent et de l’avenir en perspective.

Dans le roman familial d’Emmanuel Ruben, la transplantation territoriale dans le Centre et le Nord du Continent n’affecte pas l’intégrité des modes de vie, des comportements relationnels, des obligations familiales et confessionnelles telles qu’elles se pratiquaient dans l’Algérie originelle. Ce faisant, les personnages transportent leur méditerranéïté, une spécificité d’ordre génétique, dirionsnous :

« Méditerranéenne, elle l’était par sa volubilité, son verbe haut, sa voix forte, son franc-parler son accent qui la suivait comme une ombre, son enthousiasme exagéré à propos de tout et de rien…et par cet amour qu’elle prodiguait alentour, disant « mon chéri, mon chéri » toutes les trois minutes, embrassant son filleul… ».

On pourrait multiplier les exemples de citations aussi diverses les unes que les autres jusqu’à construire une stéréotypie

proprement significative de la « Méditerranéenne », cette « Mama » interchangeable dans le pourtour du bassin bleu, de présence dominante chez Ruben où les mères perpétuent le fantasme de la figure tutélaire de la Kahina, la reine berbère juive des Aurès indissociable de son prétendu candélabre-fétiche mainte fois perdu, mainte de fois retrouvé, transbahuté d’une maison à l’autre au grès des voyages comme un talisman dont on ne se sépare jamais. Fidélité irrévocable à l’origine première jusque sur les terres de l’expatriation contrainte. Les mères méditerranéennes de Ruben qui jouissent en texte de l’autorité du dire où transpercent « dévouement, abnégation de soi, courage, intelligence, diplomatie » apportent un plus à la mer(e) Méditerranée des Algérianistes et des figures phares de l’Ecole d’Alger tournés exclusivement vers Rome et la Grèce antique perçus comme l’épicentre civilisationnel de ‘’la mer du milieu’’, El Bahr El Moutawassat en arabe, la langue usuelle des descendants de la berbère Daya l’autre nom de la légendaire Kahina, « la Jeanne d’Arc africaine », dont « le souvenir reste vivace aujourd’hui » grâce aux « anciens textes arabes de Magali Boisnard ».

L’ancrage familial si densément signifié dans Les Méditerranéennes n’est pas moins fort dans les 21 femmes qui font la Corse. Dans la succession des portraits revient l’évocation parfois lapidaire, souvent insistante de « la revendication (des) racines corses… et l’orgueil de (la) famille ». Les dires sur les « origines familiales et corses » ponctuent le propos de toutes les interviewées dont celui de Josette Dall’Ava-Santucci qui déclare son « devoir de Corse » : « C’est la Corse qui a besoin de moi, que puis-je faire pour elle, cette Corse, qui pourrait être un paradis mais qui parfois vire à l’enfer si nous ne prenons pas soin de maintenir les vraies

valeurs humaines de cette Corse qu’elle voit comme « une terre entourée d’eau… et de convoitises…Mais vraiment LA CORSE ME SUIT PARTOUT, c’est mon mètre étalon, à tort ou à raison. »

« Elle se sent profondément méditerranéenne » et comme pour se le prouver et le montrer, dans ses déplacements même internationaux, elle ne se sépare pas du « grand livre de Fernand Braudel La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe 11 ».

Nous évoquions plus haut l’arabité linguistique, en omettant celle culinaire et vestimentaire, des méditerranéennes d’Emmanuel Ruben. Cette arabité réapparait ici avec Josette Dall’AvaSantucci tel que le mentionne JeanPierre Castellani :

« La Corse oui mais aussi le monde musulman qui l’a toujours fasciné par son passé culturel, par sa poésie. Au Liban, si proche de la Corse, elle a apprécié au-delà des paysages com-

muns, le sens de l’hospitalité, l’importance de la famille, de la fidélité ».

Dans les références livresques choisies, l’hospitalité, la famille, la fidélité s’affichent comme le triptyque du socle de la cohésion sociale, précisément l’œuvre des mères méditerranéennes ces artisanes de l’excellence dans leur art du savoir dire et faire pour que demeure à jamais la Corse telle qu’en ellemême. N’est -ce pas que leur « métier est de construire des ponts entre les peuples et les générations, des ponts entre la ville et la campagne » comme l’énonce Emmanuel Ruben et comme le prouvent les femmes « qui font la Corse » dont les voyages hors de l’île ne sont que des ponts qu’elles jettent pour revenir en toute confiance à la terre-source. Assurément il est nécessaire d’intérioriser et d’assumer cette vérité de l’ancrage territorial et familial pour parer au piège du remord, tel celui qui ronge Samuel, le narrateur de Les Méditerranéennes, qui « comme à chaque fois qu’il s’apprête à revoir les siens, il se sentira

coupable. Coupable de n’avoir jamais su leur dire qu’il les aimait au fond, qu’il se sentait plus proche d’eux que de tous ceux qu’il avait fréquentés depuis. Coupable d’avoir passé sa vie à fuir la grande smala tapageuse, leurs sentiments trop forts, leurs gestes trop vifs, leur verve méditerranéenne et leur ferveur orientale ».

Dans la succession des portraits des 21 femmes, famille et fidélité à la Corse sont un leitmotiv aux déclinaisons plurielles. Pour les synthétiser quoi de plus significatif que de citer les dernières lignes du portraitiste de Roselyne Balesi :

« L’essentiel, pour elle, est que Quenza garde son âme.

A l’image de son monument aux morts, réalisé en 1972 par Jean Dominique Pietri, maire de Quenza de 1970 à 1973. On y voit ni soldats ni armes mais la Mère Patrie pleurant ses enfants morts pour la sauver, re-

présentée par une femme corse – une mère, une fiancée, une épouse, une sœur – qui tient une couronne de fleurs ».

L’âme de Quenza, de la Corse, resplendit dans la seule figure symbole de la femme-déesse qui se trouve sanctifiée tant elle réfléchit l’image de l’Eden que suggère la couronne de fleurs à la main. N’estce pas aussi que la littérature arabe véhicule cette affirmation : « le paradis se trouve sous les pieds des mères » ; elles en sont les régentes. C’est bien cela qui transparait dans le roman de Ruben où les mères sont source de félicité. Il n’en est pas autrement pour les « femmes qui font la Corse » où mères et grand-mères portent en elle le germe de la transcendance par leur prédisposition à dispenser l’amour, l’affection, la générosité, l’encouragement, la persévérance…tout cela qui construit « l’orgueil de (la) famille » méditerranéenne incarnée par la Corse, « cette île (qui) revêt une part de féminité très forte,

en raison de sa nature, de ses paysages, de cette mer somptueuse qui la borde ».

Cet arrimage dans la mémoire douloureuse ou heureuse, cet ancrage dans la famille toujours responsable et agissante, forge du creuset de la sérénité, cet attachement à la terre aride ou humide, toujours féconde, cet sempiternel enivrement face à la mer calme ou houleuse, enchanteresse ou ravageuse, n’est que la promesse infaillible des mères « gardiennes du secret » du nécessaire ressourcement dans le génie de Mère Méditerranée fidèle à elle-même et apte à la métamorphose comme le prouvent les « 21 femmes qui font la Corse ». Femmes jouissant de la liberté gagnée, propice à la créativité nécessaire pour se réaliser et figurer la Corse natale dans son entièreté, celle de l’hier conjugué au présent, qu’elles façonnent à la manière de « l’architecte des défis » qui se « rappelle sans cesse qu’il n’y a pas de création valable sans éthique et que l’histoire est le berceau du présent ».

Autre expression de liberté qui ouvre la porte du bonheur est celle du pouvoir de jouissance que découvre Djamila dans son étreinte avec le père/méditerranée, le Camus de(s) Noces de la mer et du soleil A son tour, mot pour mot, elle déclame : « Il n’y a pas de honte à être heureux. Mais aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir ».

Djamila – la belle- dit aussi devoir son nom à Camus, celui qui nous fait promener dans les ruines de la ville romaine. Elle affirme ainsi sa filiation à l’écrivain et à l’hédonisme qui le caractérise dans Noces à Tipasa. Aussi, ne craint-elle pas de jouir à sa manière en s’inscrivant au revers de la facette de ces méditerranéennes « qui portaient le monde sur

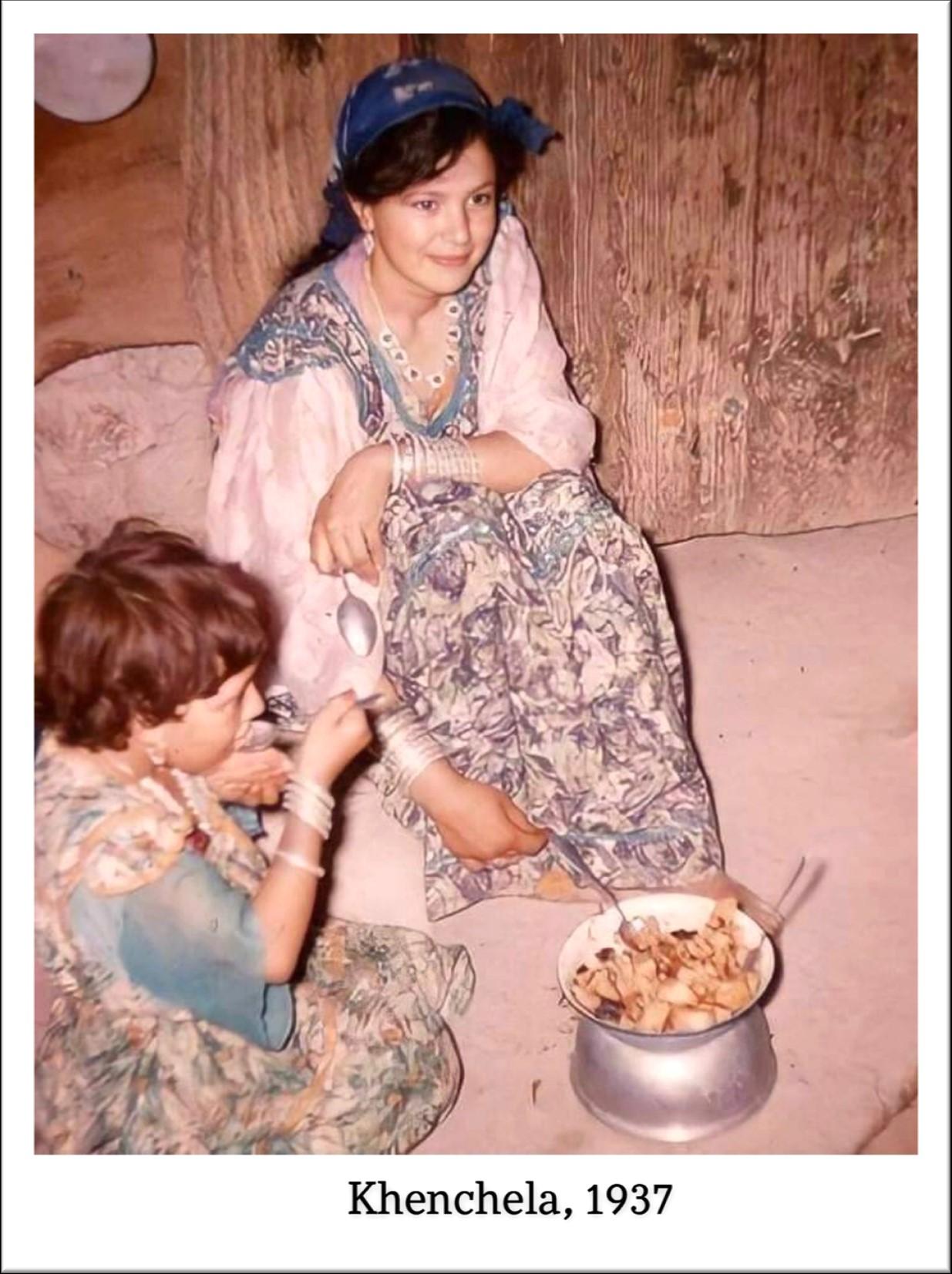

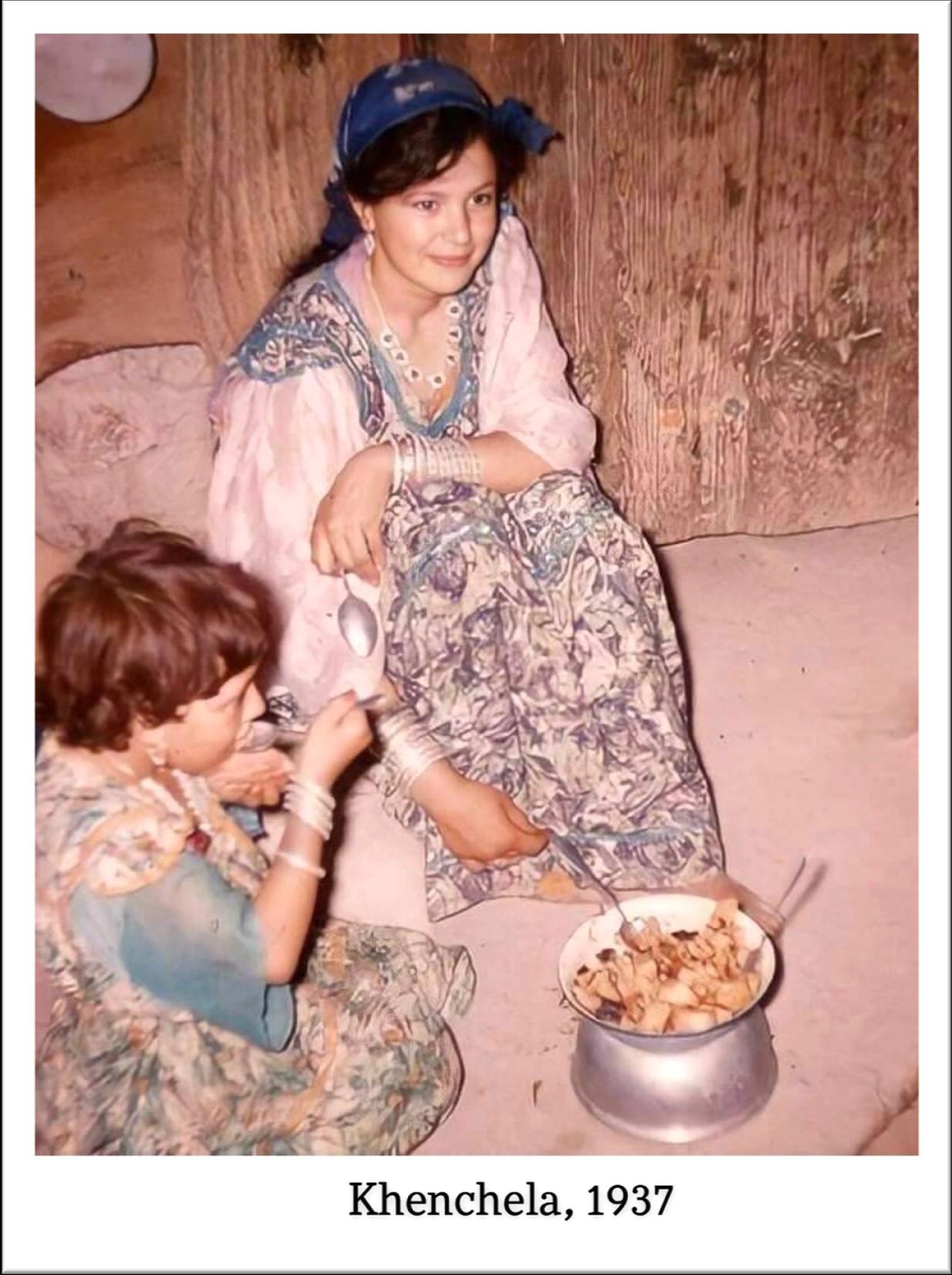

leurs épaules et le pays perdu dans leur ventre ». Sa saine légèreté assumée, sans tabou sexuel- un pied de nez au conservatisme- elle partage ses moments de désir sensuel avec Samuel qui, en portraitiste, la dépeint selon ce que son propre regard a gardé de la beauté des femmes de sa tribu. Puis, la voilà papillonmilitant qui voltige entre Paris, son lieu de résidence, où elle s’engage avec son compagnon dans la dénonciation du terrorisme meurtrier qui frappe la capitale ; les Aurès, plus précisément Khenchela, « colombe de la paix », lieu de ses origines et où vit encore sa sœur ; Constantine où Samuel attend de la revoir et Alger où elle vient gonfler les rangs du « Hirak » revendicateur de liberté et de justice. Portée par son féminisme elle y adhère pleinement. « Rebelle à l’injustice », elle viendrait en soutien à Marie Ferranti :

« Le rôle de la femme a toujours été essentiel. Il faudrait cependant qu’elle ait les mêmes droits que les hommes et que ceux-ci deviennent féministes ».

De la lecture croisée de Les Méditerranéennes et 21 femmes qui font la Corse c’est le portrait revisité de Mer(e) Méditerranée qui vient enrichir la galerie des tableaux qui lui ont été consacrés. Et si l’on voulait titrer ce tout dernier : « Mama-Méditerranée à l’écoute de l’appel de la vie » ?

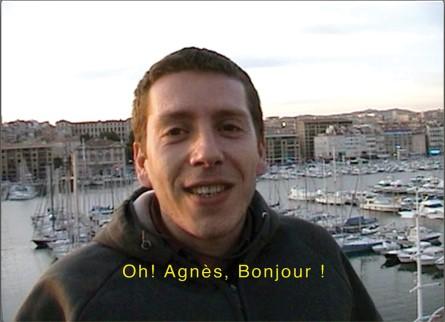

Il y a quelques années nous avons exposé nos travaux à la Galerie Roger Pailhas à Marseille. C’était une exposition collective réunissant un ensemble d’artistes européens dont deux corses, nous !

Pour Philippe Castellin et moi-même c’était un moment important qui nous sortait de notre cul-de-bassefosse de l’atelier d’Ajaccio.

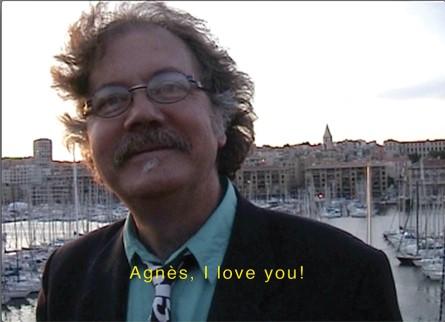

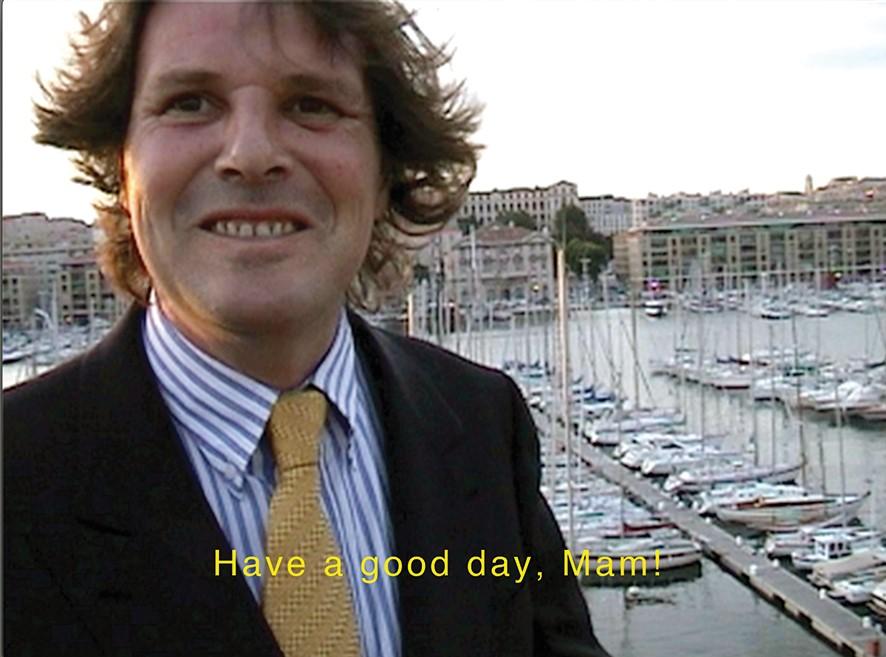

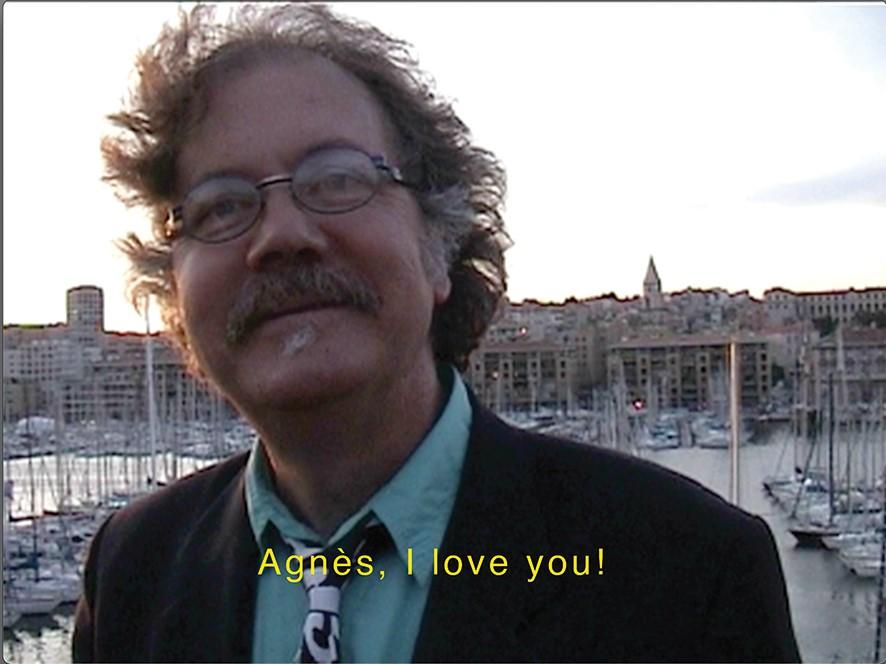

Une belle expo, du beau monde, un bon whisky et un vernissage sur une magnifique terrasse surplombant le vieux port. Et puis je ne sais pas ce qui m’a pris, (peut-être le Chivas) j’ai branché la caméra et j’ai demandé à la première personne que je connaissais « Tu veux bien dire bonjour à ma mère ? ». La question, totalement improvisée, était tellement saugrenue qu’elle déclencha beaucoup de rire et de complicité. Je viens de retrouver les neuf minutes de cette vidéo au fin fond d’un disque dur.

Plus tard j’ai montré la vidéo à Agnès qui la regarda jusqu’à la fin en silence.

- Alors qu’est-ce que tu en penses ? - Je vais nous faire un café ?

Un instant plus tard je la suivi dans la cuisine. Elle fut surprise tenant un mouchoir.

C’est dans le froid glacial du petit matin dont la baraque en planches disjointes nous protégeait mal que je fus témoin le neuf septembre 1973, d’une étrange partie de cartes.

Après la dernière paghjella chantée - en anglais avec les paroles de la chanson de Lucky Luke « I am a poor cowboy » sans que personne n’y voie malice par un trio dont la voix de siconda était portée par un sympathique personnage dont on me dit qu’il était de Cervioni et qu’il enseignait l’anglais - il y eut un silence. Un long silence. Le patron de la baraque, craignant de voir se lever ses derniers clients, proposa à voix basse, pour ne pas se faire entendre par les tenanciers de la roulette et du baccara voisins, une partie de poker mexicain.

« Non », dit un homme que personne ne connaissait et qui depuis plusieurs heures écoutait sans rien dire, assis devant un verre de menthe à l’eau qu’il vidait de temps à autre par terre pour en commander un nouveau. « Je vous pro-

pose autre chose que de battre le croupier, on n’est pas au Mexique… Jouons au traditore ! »

Il sortit alors de sa poche un jeu de cartes et abattit les quatre premières dont les splendides figures, toutes différentes, étaient inconnues à la plus-part des gens présents mais que mes travaux d’historien de l’art me permirent de reconnaître sans difficulté : la grande vague de Hokusai, la Madonna dell’umiltà de l’Angelico, La jeune-fille assise d’Egon Schiele et la colombe dessinée par Picasso pour la paix.

Puis il replia le jeu et dit que pour toutes les cartes sauf celles-ci qui valaient onze, leur nom et leur valeur dépendait de la carte tirée par le premier joueur au début de chaque main. « Par exemple, continua-t-il, s’il tire La grande vague, et décide de jouer en français, la mer est au féminin donc le Roi vaut moins que la Dame, tandis que s’il choisit le corse, u mare étant masculin le Roi vaut plus que la Dame. La fille du patron, qui faisait des études en sociologie à Aix et qui jusque-là avait ouvertement manifesté son ennui tout en essuyant les verres, dit à haute voix : « À mè ùn mi garba ! », puis demanda, après réflexion, ce qu’il en était de la Reine quand l’homme abattit la Madonna.

« Toujours gagnante, in corsu comme en français perchè in corsu cume in francese a mamma/la mère hè sempre feminile » fut la réponse qui sembla logique à tout le monde, et à elle en particulier.

« Ma perchè ci mette a mamma à mezu ? » demanda l’un des présents qui avait été orphelin très jeune parce que sa mère s’était noyée et qui ne s’en était jamais remis. « Parce que, répondit énigmatiquement l’homme, on peut confondre au

cours du jeu, dans les énoncés, la mermare avec la mère-mamma ».

« Mais c’est quoi ce jeu ? demanda le patron, montre-nous les autres cartes ». « Si vous voulez, mais ça ne vous avancera à rien, répondit-il, elles sont comme toutes les cartes, sauf qu’on les nomme autrement : cœur c’est la mère ; carreau, la mer ; pique, l’amer et il montra la jeune fille assise de Schiele ; trèfle, l’âme erre, comme la colombe de Picasso qu’il retourna». L’orphelin ne put s’empêcher de faire remarquer que si les quatre couleurs avaient le même nom, comment pouvait-on faire les annonces ? Nous, les autres, nous n’en pensions pas moins, sans oser le dire. Ce à quoi l’homme lui répondit qu’il ne s’agissait pas d’annoncer quoique ce soit mais de prononcer correctement, sans faute d’orthographe car, contrairement à ce qu’on semblait entendre, chacune des couleurs avait un nom différent : Il suffisait pour cela de les traduire mentalement in lingua corsa. Mais comme il y avait un ethnomusicologue pinzutu parmi les présents, il se sentit exclu et s’en alla, vexé, bouder un peu plus loin, d’autant que plus personne ne chantait et que de surcroit les piles de son magnétophone étaient épuisées.

Le patron se fit presque menaçant en demandant à nouveau à voir les cartes. L’homme les écarta en éventail sur la table : en effet, à part les quatre images du début, elles étaient fort banales. Nous nous regardâmes les uns les autres, surpris, déçus même car nous nous attendions à quelque chose d’extraordinaire. L’homme laissa planer un long silence puis répondit posément à la question que nous n’osions lui poser : pourquoi ?

« Le cœur ne peut être représenté que par la mère, chacun en conviendra : y a-t -il de plus grand amour que l’amour maternel ? » L’orphelin éclata en sanglots en entendant ces mots.

« Qui n’a jamais confié une lettre à une bouteille jetée à la mer, continua-t-il, c’est pourquoi le carreau la signifie » et le vieux Petrupaulu qui avait une ancre de marine tatouée sur le biceps soupira.

« Quant au pique, ce cœur noir et à la renverse, pouvait-il indiquer autre chose que l’amère surprise de l’espoir déçu, du projet bafoué, de l’amant trompé ? » Nous baissâmes la tête, chacun en proie à d’amers souvenirs. « L’amer, dit-il encore, in lingua corsa si po di l’amaru, l’aciarbu, l’acru et comme en français le mot est toujours masculin ». La fille du patron ne put s’empêcher d’opiner vigoureusement du chef, sans doute en avait-elle fait l’expérience.

Nous ne relevâmes la tête que quand il nous posa la question : « pourquoi donc est-ce que l’âme erre ?» et qu’il nous décrivit un champ de trèfle, de milliers de trèfles parmi lesquels un était plus brillant que les autres parce qu’il avait quatre feuilles, celui que notre âme à tous cherche depuis si longtemps. À ces mots, qu’il avait entendu de loin, l’ethnomusicologue s’approcha, intéressé, et nous demanda : « comment dit-on « l’âme erre, en langue corse ? ».

Nous nous interrogeâmes les uns les autres du regard, embarrassés, jusqu’à ce que l’orphelin, séchant ses larmes, propose timidement : « l’anima vagabundeghja ? ».