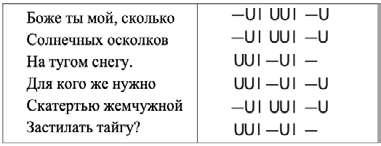

ПОЭТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ:

«НЕНАУЧНОЕ»

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КРЕАЦИОНИЗМА

ЭХО ТВОРЕНИЯ: НАУЧНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРВЫХ

СТРОК ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА

СЛУЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ВЕРЫ И НАУКИ В ЦЕРКВИ

АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПРОЕКТ «РАЗУМНЫЙ

ЗАМЫСЕЛ»: ПЕРВОЕ

СООБЩЕСТВО В РОССИИ, ПОПУЛЯРИЗИРУЮЩЕЕ ИДЕЮ БИБЛЕЙСКОГО КРЕАЦИОНИЗМА

НЕОТРАЗИМЫЙ АРГУМЕНТ.

КТО ПРИДУМАЛ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ?

РУБРИКА: ИЗ МИРА НАУКИ

НИ БАКТЕРИИ, НИ АРХЕИ НЕ МОГЛИ БЫТЬ ПРЕДКАМИ ЭУКАРИОТ

УЧЁНЫЙ НАСА ДЖОРАЛЬД ДЖОЙС ОТКАЗАЛСЯ ОТ СВОЕГО

СОТВОРЕНИЕ. ВОПРОСЫ БИБЛЕЙСКОГО КРЕАЦИОНИЗМА

Выпуск 1(11) / 2025 г

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН (ОТДЕЛЕНИЕ) ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН

Главный редактор: Алексей Попов

Ответственный за выпуск: Олег Трифонов

Перевод с английского: Наталья Чумпалова, Елена Попова

Дизайн и верстка: Артем Цолов

Редакционная коллегия: Алексей Попов, Евгений Зайцев, Олег Трифонов

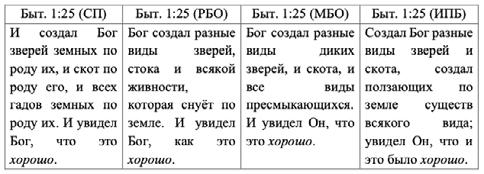

Отнюдь не случайно древнееврейское בוֹט (тоб), с завидным постоянством переводимое

на русский язык «хорошо», встречается в первой главе Бытия семь раз (Быт. 1:4,10,12,18,21,25,31).

Число семь на языке библейской арифметики выражает идею полноты и совершенства. Более

того, в Быт. 1:31, в седьмом случае употребления

слова בוֹט (тоб), эта мысль нарочито подчёрки-

вается использованием наречия меры и степени: «хорошо весьма». Нелишним будет отметить, что данное наречие, говоря языком лингвистической науки, является доминантой суперлатив-

мянутых переводов

удалось решить коннотативную, семантическую проблему Быт.1. Слово

с пятибалльной системой оценивания, где «хорошо» это, безусловно, лучше, чем «удовлетворительно», но не

сновавшееся во многих сла-

вянских языках, хотя и преодолевает коннотативный барьер, но смысловую проблему пол-

ностью не решает. Пожалуй,

лучше других эту переводческую задачу удалось решить создателям Септуагинты, в

которой древнееврейское בוֹט (тоб) было переведено древнегреческим καλός (калос), что значит «прекрасно, хорошо». Слово это не чуждо русскому уху. Пожалуй, каждый, кто прошёл начальную школу, кто ни раз корпел и плакал

над заданием по чистописа-

нию, знаком с пришедшим к

нам из Древней Греции словом «каллиграфия», обозначающим искусство писать чётким, красивым, каллиграфическим почерком. Таким образом, мы можем заключить, что каждому этапу своего творения Бог даёт эстетическую оценку: «И увидел Бог, что это прекрасно»!

«Всё, что Бог сотворил, прекрасно во время своё» (Еккл. 3:11, РБО). И красоты эти неисчислимы: бескрайние просторы морей, загадочные и непостижимые глубины океанов, бег стремительных горных рек, неспешное, размеренное течение рек равнинных, многообразие земных ландшафтов, щедрые краски закатов, причудливые формы облаков, мощь и величие китов, трепетное порхание миниатюрных колибри, вечерние трели соловьёв, сладкий аромат эустомы, стойкая свежесть лаванды, пьянящее благоухание сирени, чары женской красоты, альтруизм материнской любви, чудо новой

(ποίησις),

творческой деятельности – поэма (ποίημα). Уже в Быт.

величественную и прекрасную поэму о человеке.

Необходимо сказать, что

красота не существует сама

по себе, отдельно, автономно от своего Создателя. Красота творения лишь отблеск, отголосок красоты Творца. На протяжении всей истории христианства богословы разных

времён многократно говорили об этом. К примеру, Августин Гиппонийский утверждал, что красота творения – это возвещение божественной красоты; Илларий Пиктавийский писал о

как таковая, о котором нам сообщают наши чувства: зрение,

божественного творения более убедительное, чем длинные

Боже ты мой, сколько

Солнечных осколков

На тугом снегу.

Для кого же нужно

Скатертью жемчужной

Застилать тайгу?

Крепко спят медведи

Цвета темной меди

В глубине берлог.

Меховым, косматым

Нипочем зима-то,

Каждый спать залег.

Зайцам и лисицам

Скатерть не годится,

Слишком ярок блеск.

Слишком блеск тревожен.

Заяц осторожен

И укрылся в лес.

Заячьей дорогой,

Куропаток стадо Бродит меж кустами,

Пастбище ища.

В целях маскировки

Зимние плутовки

В снеговых плащах.

Куропатки падки

На зерна остатки

И нашли овес.

Губа-то не дура,

Были бы вы куры –

Рыли бы навоз.

Приучилась белка

Презирать безделки,

Слишком занята.

Прыгает, как кошка, Разница немножко

В качестве хвоста.

И приличья птичьи

Подождав немного,

Поплелась лиса.

Снова молчаливы,

До смерти пугливы

Белые леса.

Достают олени, Вставши на колени,

Из-под снега мох.

Кто бы, видя это,

Воспитать эстета

Из оленя мог?

Явно безразличны

Спящим глухарям.

Дрыхнут вон на сучьях, Благо лапы-крючья Им даны не зря.

Ну, а нынче все же

Кто же видит, Боже, Краски красоты?

Кто понять их может, Кто же, светлый Боже, –Только я да Ты. [3, с. 88-90].

Шаламов-поэт, творящий вдохновенным словом зимний мир таёжной флоры и фауны, избирает в качестве строфической организации своего стихотворения шестистишие. Размер, надо сказать, достаточно редкий для поэзии данного автора. К примеру, из 79 стихотворений «Синей тетради» только два написаны в форме шестистишия. Так что аналогия с шестью днями творения здесь напрашивается сама собой.

Строфа AAbCCb, написанная трёхстопным хореем, распадается на два подобных периода по три стиха: AAb и

CCb. Такое членение подчёр-

кивается тем, что заключительные стихи трёхстишного периода отличаются, во-первых, клаузулами, во-вторых, пунктуацией, графическим маркером которой являются знаки препинания. Трёхчастность размера и ритма создаёт эффект кружащей, вальсирующей вьюги – вездесущей таёжной труженицы, подобной Божьему Духу.

Однако наиболее любопытной особенностью стихотворения является его хиастическая композиция, помещённая в объятия рамочной структуры. Inclusio первой и последней строф бросается в глаза сразу, эффект очевидности достигается автором при помощи вопросительной интонации и

зимней красоте тайги, по снегу которой разбросаны солнечные осколки, во втором периоде первого шестистишия

читателя без ответа. И только

в последнем, десятом шестистишии, вопрошая в очеред-

ной раз: «Ну, а нынче всё же / Кто же видит, Боже, / Краски красоты?», нагнетая заданную

интонацию с помощью целого

арсенала поэтических средств, автор находит неожиданный ответ: «Кто понять их может, / Кто же, светлый Боже, – / Только я и Ты».

Вторым броским элементом inclusio является повторяющееся в начале и конце обращение «Боже», употреблённое Шаламовым в архаичной форме звательного падежа. Жемчужная, яркая, исполненная солнечного блеска белая тайга

является отражением сотворившего её светлого Бога. Этот

мир, где кроме Бога и созданного Им мира – растительности, птиц и зверей – есть толь-

ко один человек, лирический герой стихотворения, напоминает полдень шестого дня творения, в который Адам, пока ещё единственный человек на земле, знакомится с Божьими созданиями. Хиастическая структура стихотворения

хи-

обитателями тайги, хотя некоторые из них и проводят часть жизни в норах, т.е.

землёй. Фигуранты второй половины хиазма – куропатки, белки и глухари – хоть и не чуждаются земли, вместе с тем приобщены и к воздушной, надземной стихии. Таким образом, перед нами как целое во фрагменте предстаёт весь трёхэтажный мир тайги, объединённый одной общей чертой – выживанием. Именно поэтому его особо и не волнует вся эта эстетика, всё это сказочное великолепие природы. И только человек тронут красотой

православного священника, он тем не менее всю свою со-

знательную жизнь считал себя

убеждённым атеистом, о чём

недвусмысленно говорят его собственные свидетельства:

«У меня нет религиозного чувства» [4, с. 277], «Я не верю ни

в чудо, ни в добрые дела, ни в тот свет» [5, с. 148], «Я гор-

жусь, что с шести лет и до шестидесяти я не прибегал к Его [Бога] помощи – ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме» [5, с. 146].

Вступи вы с ним в научный диспут относительно существования Бога или природы жизни, то на креаци-

онистские аргументы у него наверняка отыскались бы аргументы в пользу эволюции. В

результате разочарованные и

подуставшие участники спора разошлись бы по своим домам, где каждый продолжил бы лелеять свои взгляды, пеняя на глухоту другого. Но атеист,

представший перед красотой первозданного творения, вдруг оказывается обезоруженным величием прекрасного! И в этой гармонии природы он неожиданно обнаруживает её Создателя, Творца красоты, и заговаривает с Ним, восхищаясь Его творением. И уди-

вительно то, что атеист становится оппонентом для самого себя! Он знает, что эволюционные процессы мотивированы причинными факторами, например, средой, но у него возникает вопрос: в таком случае зачем эволюционным механизмам создавать то, что никем не будет востребовано, то, что не является необходи-

ражению? Оказывается, что откровение Бога в творении, сияние Его славы, которое мы можем узреть в Поэме природы, наделено убедительностью, трогающей не только наш ум, но и наши чувства, и наш дух. «В какую бы область знания мы ни окунулись с искренним желанием дойти до истины, –утверждает Эллен Уайт, – мы обнаружим невидимый и могущественный Разум, пребывающий во всём и везде» [1, с. 12].

Александр Богданенков Филолог и богослов, пастор в общинах г. Полоцка и г. Лепеля (Республика Беларусь), ректор Минского теологического института, руководитель отдела образования и ответственный за служение «Вера и наука» в Белорусском унионе церквей. Автор трёх книг и нескольких десятков научных и научно-популярных статей по языкознанию, литературоведению, религиоведению, библеистике и богословию. Член литературного объединения «Полоцкая ветвь».

1. Уайт Э. Воспитание. Заокский: Источник жизни. 1995. 288 с.

2. Харт Д. Красота бесконечного. Эстетика христианской истины. М.: ББИ. 2010. 673 c.

3. Шаламов В. Т. Стихотворения и поэмы: в 2 т. / В. Т. Шаламов. Т. 1. СПб.: Вита Нова. 2020. 591 с.

4.

ЭХО

ем больше наука накапливает фактов, тем очевиднее становится реальность того, о чем свидетельствует христианское мировоззрение. Более того, только в свете этого мировоззрения некоторые внешне разрозненные научные факты складываются в гармоничную и непротиворечивую систему. Непонятное становится понятным.

«НЕПОНЯТНЫЙ»

АЛЬТРУИЗМ В

ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

так давно вышла книга

исследователя Йорга

Циттлау (Jörg Zittlau) «Стран-

ности эволюции». В ней автор собрал ряд интересных фак -

тов, явно не вписывающихся в

стандарты традиционных био-

логических представлений о

том, что все в живой природе

подчинено логике дарвинизма,

связанной с борьбой за выжи-

вание. Вслед за первой вышла и

вторая часть этой книги. Некоторые «странности»,

описанные Циттлау, связаны со склонностью некоторых

видов живых существ создавать устойчивые «супружеские

пары». Так, древесные землеройки тупайи «принадлежат к

немногим видам животных, которые формируют пару на всю

жизнь... Если счастливых партнеров тупайи разлучить, они испытывают сильный

феномен взаимопомощи между особями. Однако такой способ

объяснения был подвергнут основательной критике6. Ведь ча-

сто стремление к взаимопом -

ощи вызывает гибель многих

особей этого же вида. Случа -

ется так, что «“сядет” на мель

один дельфин, другие плывут к

нему, чтобы помочь, и тоже по-

падают в беду. Иногда обсыха-

ет – так выражаются китобои –

сразу несколько сотен дельфи-

нов на одной мели»7

Другой пример. Такие

птицы как грачи и обществен-

ные попугаи не оставляют уби-

тых охотником товарищей,

но, подвергая себя смертель -

ной опасности, остаются с

ними «Когда охотник выстре-

лом из ружья кладет на месте штук 5–6 попугаев, остальная

стая и не думает покидать их,

а продолжает с громким кри -

ком вертеться над трупами убитых товарищей. Охотник

это прекрасно знает, и пото -

му, при желании, может перестрелять всех их до одного»8. В

целом же, длительные наблю -

дения показали, что «сильные

эмоции, проявляемые в связи со смертью, свойственны не

только людям, но и другим животным»9. Так, «почти четверть

Известны также многочисленные примеры оказания помощи представителям другого вида, что явно не укладывается в схему группового отбора. Случается, что «птицы, занятые выращиванием своего выводка, берут на себя заботу о птенцах из соседнего гнезда, если те лишились родителей»11. Известен случай, когда самец американской птицы сиалии (из семейства дроздовых) «без отдыха выкармливал пятнадцать птенцов, принадлежавших к шести различным видам»12. При этом «некоторые птицы забывают о собственных птенцах ради чужих, принадлежащих вдобавок к другому виду»13 Подобных примеров альтруизма в природе не так уж и мало. «Общественное сознание бомбардируется все новыми фактами сотрудничества и взаимопомощи среди плавающих, летающих и бегающих существ»14. Эти существа несут в своем поведении нечто, напоминающее человеческий альтруизм, некую форму «человекообразия».

пения. Так, «карканье серой вороны, подобно лаю собаки, при сравнительно небольших отклонениях в интенсивности и характере звука может отражать ее разное физиологическое состояние и, соответственно, по-разному восприниматься»18 При этом самцы многих

видов птиц продолжают петь и тогда, когда пары для выведения птенцов уже сформированы, а гнездовые территории уже заняты сидящими на яйцах самками. Обозначать та -

кие гнездовья пением можно разве что для хищников. Не -

которые же самцы, например, – соловьиного сверчка, продол-

жают петь и во время вскарм-

ливания самкой птенцов19, под-

бадривая подругу в этом не -

легком деле своими трелями.

Другие же птицы – такие, как

славка-завирушка и желтоголовый королек – продолжа -

ют свое пение и осенью20. Еще один пример из этой же серии: стрижи постоянно «поют» свою своеобразную песнь во время

полета21. Но самым удивительным является то, что в песнях мно-

1

гих птиц обнаруживаются правильные гармонические закономерности, которые принято связывать со строгими математически выверенными законами гармонии человеческой музыки. При этом некоторые правильные музыкальные формы птичьего пения переносили в свои произведения и известные композиторы. Так, в Пасторальной симфонии Бетховена находят аналогию с пением соловья, перепела и кукушки22. Более того, «имеются сведения, будто Бетховен сам говорил, что во второй части Шестой симфонии он запечатлел иволгу»23. Некоторые формы песни зяблика по темпу, ритму и интервалам «почти совпадают с началом штраусовского вальса “Сказки венского леса”»24. Однако самое интересное открытие

унок 2

сделано венгерским исследователем Питером Секе в 1960-х годах. Суть его метода заключалась

музыки»27. В целом же вывод, сделанный венгерским исследователем, однозначен: «“музыкальность” птиц – объективное явление природы»28

По словам Секе, «эта вершина развития птичьей музыки со своими “человеческими” формами представляет особенно большую загадку как для биологов, так и для музыковедов» 30. За прошедшие со вре -

мен этого открытия десятилетия наука, кстати, ни на шаг

не приблизилась к ее разгадке.

Более того, со временем в научных кругах об этом открытии вообще как-то перестали упоминать. Феномен высших

форм птичьего пения настоль-

ко не вписался в структуру научно-философского мышления, что можно поставить принципиальный вопрос о том, суще-

ствует ли некая «неправильность» либо в логике современной научно-философской мысли, либо в самом феномене птичьего пения. Возможно, многие ученые и философы скажут по этому поводу следующее: «Мы-то мыслим правильно, это птицы поют неправильно!» Однако логичнее предположить, что в лице феномена высших форм птичьего пения мы сталкиваемся с одной из форм «человекообразия», подобной тому «человекообразию», которое проявляется в непонятном альтруизме живых существ. Но каков смысл этого «человекообразия»? Откуда он взялся

животной, растительной и даже минеральной природы. Вспомним об антропном принципе, определяющем благоприятные для жизни физические законы. Творение каждого объекта живой природы, в контексте та -

ких представлений, осущест -

влялось через «сокращение»

полноты информации, заключенной в человеческой приро-

де, – до необходимой для это-

го объекта меры. Это – «верти-

кальная» составляющая плана

Творения. Что же касается ее

«горизонтальной» составляющей, то она направлена на «доработку», «детализацию» и

определенное дополнение этой сокращенной информации тем, что необходимо для сообщения

каждому живому существу тех

свойств, которыми оно должно

обладать в соответствии с за -

мыслом о нем Творца мира. Эта схема, конечно, может претендовать лишь на грубое отражение деталей Творения. Но из нее, все же, вытекают важные практические следствия. Сокращение информации, заключенной в идеальной составляющей человеческой природы, может быть неполным, оставляя для того или иного живого существа определенную «избыточность». Одна из причин такой «дизайнерской стратегии» может корениться в той принципиальной целостности, которая обнаруживается в живых суще-

му, связан с наделением этих существ определенными чертами «пародийного двойника»

человека34. На фоне минимальной редукции «идеального образца человеческой природы» здесь явно наблюдается неповторимый в своем изяществе дизайнерский проект. Но можно ли среди современных научных фактов найти другие весомые аргументы,

подтверждающие такую стратегию Творения мира?

Здесь уместно вспомнить

о некоторых идеях, высказанных в современной научно-философской литературе по по -

воду соотношения идеального

и материального в принципах

организации биологической

материи. Еще А.А. Любищев

выводил корни наследствен -

ности «за грань материально-

го мира. Являясь веществен -

ным субстратом наследствен-

ности, хромосомы (гены, иды)

не покрывают проблему полно-

стью, их роль скорее промежуточная, посредствующая. Это

– средостение между материальным и идеальным»35. Анало-

гичные мысли высказал не так давно британский биолог Ру -

перт Шелдрейк, который «рассматривает ДНК не в качестве

текста, а в качестве резонатора внешних сигналов, генерируемых неким “морфическим” (т.е. формообразующим) полем, которое автор считает неэнергетическим и сопоставляет с миром идей Платона»36. «Мир идей Платона» – это предвестник в античном

Об

«фундаменте», кстати, свидетельствует не только современная биология, поставившая вопрос о существовании ряда парадоксов в материалистическом понимании сущности живой материи37, но и современная физика, совершающая, по словам Вернера Гейзенберга, отчетливый поворот «от философии Демокрита к философии Платона»38. Но нас сейчас больше интересуют биологические проблемы. Если гены являются определенным «средостением между материальным и идеальным», то, сравнивая геномы разных биологических таксонов, мы должны обнаружить здесь отражение «плана Творения». В различных биологических таксонах должна быть обнаружена определенная генетическая избыточность, отражающая неполную редукцию того идеального образца человеческой природы, который был положен в основу Творения всего многообразия окружающей нас живой природы. Что по этому поводу мо-

нов и сигнальных путей», несмотря на то что это существо

имеет всего «несколько типов тканей и простейшую из сохранившихся нервных систем, состоящую из морфологически однородной нервной сети»45. У этих «примитивных» организмов, как отмечает профессор Шерман, явно «имеется избыточная генетическая информация»46.

Другой пример, приводимый в этой статье, связан с

морским ежом – «примитив -

ным» организмом, не имеющим даже глаз. Но вот что характерно: морской еж «имеет около 24 000 генов, столько же, сколько и более сложные позвоночные»47. При этом, по словам М. Шермана, «информация о развитии глаз закодирована в геном морского ежа», и при отсутствии самих глаз эта «генетическая информация кажется избыточной»48.

Аналогичная картина «избыточности генома» наблюдается и у одного из самых просто организованных многоклеточных – трихоплакса (Trichoplax adhaerens). Трихоплакс представляет собой бесформенный комок слизи размером 2–3 мм, который лишен «каких-либо органов, не имеет нервных, мышечных, ре -

цепторных клеток»49. Однако у

него существует геном, сопоставимый по своей сложности с гораздо более высокооргани-

зованными жизненными формами. Этот геном мог бы регу-

у этого существа та-

ты, по словам профессора Шермана, «очень трудно объяснить в контексте дарвинистских идей» 51. Ведь эти идеи подразумевают именно генетиче

щей силы предполагаемого эволюционного процесса. В ходе этих

противоречии с этим предсказанием Майера. В то же время этот факт, равно как и открытие генетической избыточности у «примитивных» форм живых организмов, очень хорошо вписывается в концепцию «неполной генетической редукции» как стратегии Творения мира. Традиционное христианское понимание смысла «человекообразия», проявляемого в различных биологических явлениях – начиная от альтруизма живых существ и заканчивая высшими формами «птичь-

ей музыкальности», – находит свое основательное генетическое подтверждение. Такое подтверждение

иногда поражает степенью своей детализации. Так, речь

у людей и пение у птиц «об -

служиваются» весьма схо -

жим комплексом генов, способ функционирования которо -

го существенно отличается от

того, что мы можем встретить у других существ, в том числе – у человекообразных обезьян53. Этот факт очень трудно вписать в эволюционную логику. В то же время он вполне соответствует представлениям об «идеальной составляющей человеческой природы» как «образце», положенном в основу мироустроения.

Такой стиль мышления, как уже упоминалось, соответствует «линии Платона», которую можно считать философским предвестником некоторых положений христианского мировоззрения. Квинтэссен -

«Умозрительной реальностью» в нашем случае является «идеальная составляющая человеческой природы», сокращаемая в каждом случае творческого акта по-разному. «Чувственно воспринимаемым» – не только логика устроения геномов разных живых существ, но и некоторые «странности» их поведения, в том числе – «музыкальные способности» птиц.

Ссылки

1 Циттлау, 2010, с. 73–75.

2 Акимушкин, 1985, с. 75.

3 Акимушкин, 1985, с. 77.

4 Смотрите, например, Лункевич, 1913а, с. 28–30.

5 Кинг, 2019б, с. 36.

6 Мак-Фарленд, 1988, с. 125–126.

7 Акимушкин, 1964, с. 166. ⁸ Лункевич, 1913б, с. 44.

9 Кинг, 2019а, с. 75.

10 Кинг, 2019а, с. 75.

43 Sherman, 2007. российский математик и философ В. Н. Тростников выразил следующими словами: «Только признав главной мировой реальностью умозрительное, мы обретаем шанс понять поведение чувственно воспринимаемого»54.

11 Шовен, 1965, с. 248.

12 Шовен, 1965, с. 248.

13 Шовен, 1965, с. 248.

14 Кинг, 2019б, с. 34.

15 Шноль, Замятин, 1968, с. 46.

16 Симкин, 1972, с. 35.

17 Симкин, 1972, с. 41.

18 Мальчевский и др., 1972, с. 16.

19 Симкин, 1990, с. 249.

20 Симкин, 1990, с. 291, 319.

21 Жизнь животных, 1986, Т. 6, с. 314.

22 Мальчевский и др., 1972, с. 9.

23 Мальчевский и др., 1972, с. 9.

24 Мальчевский и др., 1972, с. 10.

25 По: Мальчевский и др., 1972, с. 10.

26 Морозов, 1987, с. 61.

27 Секе, 1973, с. 29.

28 Секе, 1973, с. 28.

29 По: Секе, 1973, с. 32, 31.

30 Секе, 1973, с. 36.

31 Феофилакт Болгарский, 2002, с. 634.

32 Хоменков, 2015, с. 216–219.

33 Хоменков, 1997.

34 Хоменков, 2001; 2006, с. 291–292.

35 Линник, 2012, с. 82–83.

36 Чайковский, 2003, с. 320–321.

37 Хоменков, 2015, с. 216–238.

38 Гейзенберг, 1975, с. 88.

39 «The earliest animals had human-like genes» (URL: https://www.embl.org/news/ science/the-earliest-animalshad-human-like-genes/ – дата обращения 20.04.2024). Первоисточник: Raible F. et al., 2005, pp. 1325–1326.

40 «The earliest animals…». Эти «последние полумиллиарда лет», как легко

41 Хелдер, 2002, с. 2.

42 Захаров, 2001, с. 47.

44 Шерман М. Эволюция не по Дарвину («Предуведомление редактора сайта”Golden Time”» // Url: http://www.goldentime.ru/ hrs_text_041.htm (дата обращения 20.04.2024).

45 Sherman, 2007, p. 1874.

46 Sherman, 2007, p. 1874.

47 Sherman, 2007, p. 1874.

48 Sherman, 2007, p. 1874.

49 Алешин, Петров, 2002, с. 200.

50 Srivastava et al, 2008. В частности, «в геноме Trichoplax найден гомеотический ген Нох из группы antennapedia. В эмбриональном развитии билатерально-симметричных животных его гомологи экспрессируются в головных сегментах» (Алешин, Петров, 2002, с. 200).

51 Sherman, 2007, p. 1875.

52 Цит. по: Гилберт и др., 1997, с. 334.

53 Pfenning et all., 2014; См. также: Наймарк Е. «Птичьи песни и человеческая речь организуются за счет сходных генов». «Элементы». 22.12.2014 (электронный журнал).

54 Тростников, 1989, с. 259.

Литература

Акимушкин И.И. И у крокодила есть друзья. М.: Молодая гвардия. 1964. 272 с.

Акимушкин И.И. Проблемы этологии. М.: Молодая гвардия. 1985. 191 с.

Алешин В.В., Петров Н.Б. Молекулярные свидетельства регресса в эволюции многоклеточных животных // Журнал

общей биологии. 2002. Т. 63. № 3. С. 195–208.

Гейзенберг В. Развитие понятий в физике ХХ столетия // Вопросы философии. 1975. №1. С. 79–88.

Гилберт С.Ф., Опиц Д.М., Рэф Р.А. Новый синтез эволюционной биологии и биологии развития // Онтогенез. 1997. Т. 28. № 5. С. 325–343.

Жизнь животных. Птицы. М.: Просвещение. 1986. Т. 6. 527 с. Захаров И.А. Сексуальная жизнь божьей коровки // Природа. 2001. № 12. С. 43–47.

Кинг Б. Скорбь косатки // В

мире науки. 2019а. № 5–6. С. 68–75.

Кинг Б. Ложь в дикой природе // В мире науки. 2019б. № 11. С. 34–38.

Линник Ю.В. Русская биология // Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал. 2012. № 7. С. 64–88.

Лункевич В.В. Семейная жизнь животных // Научно-популярная библиотека для народа. № 13. СПб. 1913а. – 58 с.

Лункевич В. Общественная жизнь животных. // Научно-популярная библиотека для народа. № 14. СПб. 1913б. 50 с. Мак-Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология, этология и эволюция. М.: Мир. 1988. 520 с.

Мальчевский А.С., Голованова Э.Н., Пукинский Ю.Б. Птицы перед микрофоном и фотоаппаратом. Изд. Ленингр. ун-та.

1972. 206 с.

Морозов В. Занимательная биоакустика. М.: Знание. 1987. – 208 с.

Секе П. Звукомикроскопия

и биологическая «музыкаль -

ность» голоса птиц // Вестник Московского университета.

Биология, почвоведение. № 1. 1973. С. 28–36.

Симкин Г.Н. О биологическом значении пения птиц // Вестник Московского университета. Биология, почвоведение. 1972. № 1. С. 34–43.

Симкин Г.Н. Певчие птицы России. М.: Издательство лесной промышленности. 1990. –398 с.

Тростников В.Н. Научна ли «научная картина мира? // Новый мир. 1989. №12. С. 257–263. Феофилакт Болгарский. Толкования на Послание к Ефесянам // Апостол с толкованиями блаженного Феофилакта

скопа Болгарского. М.: Ковчег. 2002. – 1088 с. Хелдер М. Геном человека: что бы это

центра. Симферополь. 1998. – 4 с.

Хоменков А. Красота в природе и искусстве // Православная беседа. № 2. 1997. С. 39–43. Хоменков А.С. Почему некоторые обезьяны человекообразны? // Божественное Откровение и современная наука. Вып. 1. М.: Паломник. 2001, С. 194–233.

Хоменков А.С. Неоправданные стереотипы: о некоторых стратегических ошибках в современном креационном мышлении // Православное осмысление творения мира. XIV Международные Рождественские Образовательные чтения. Сборник докладов конференции. М.: Шестоднев. 2006. Вып. 2. С. 276–293.

Хоменков А.С. Тайна живой материи // Наука против мифов. М.: 2015. С. 108–564.

но. В этой статье мы постараемся устранить этот пробел в знаниях. Она кратко расскажет об истории становления этого служения, его важнейших вехах, институтах нашей церкви, непосредственно относящихся к этому служению, а также о его современном состоянии.

СТАНОВЛЕНИЕ И ИСТОРИЯ СЛУЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВЕРЫ И НАУКИ

Зарождающаяся адвентистская церковь девятнадцатого века проявляла интерес к эволюционной теории и геологическим концепциям, которые предполагали древнее происхождение жизни на Земле, но у нее не было членов или сотрудников, обладающих достаточными знаниями и опытом в этой области. Адвентистский педагог и геолог-любитель Джордж Макриди Прайс (1870–1953), написавший более двух десятков книг, в основном связанных с проблемами науки и Библии, значительно повысил осведомленность Церкви о проблемах геологии2 Пожалуй, одной из его главных книг, оказавшей огромное влияние на дальнейшее развитие креационизма, причем

университете Эндрюса. В 1962

году эта организация была переименована в «Исследовательский институт наук о Земле» (Geoscience Research Institute –GRI, или по-русски – ИИНЗ)

и под этим названием суще -

ствует по настоящее время, яв-

ляясь головной организацией

всемирной церкви АСД, занимающейся вопросами взаимоотношений веры и науки. Основной задачей, которую ставят перед собой ученые ИИНЗ, является: «Изучать мир природы, стремясь развивать и де -

литься пониманием его устройства в соответствии с библейским учением, выраженным в заявлении церкви об основополагающей вере в сотворение мира»4. В 1980 году штаб-квартира ИИНЗ переехала на территорию кампуса университета Лома-Линда, где теперь за-

частях света: в Интер-Американском, Южно-Американском, Интер-Европейском, Северном Азиатско-Тихоокеанском дивизионах, а с 26 февраля 2025 года – в Евро-Азиатском и Западном Центрально-Африканском дивизионах5

Помимо филиалов ИИНЗ в дивизионах, при учебных заведениях нашей церкви также открываются специальные центры ресурсов по креационизму. В настоящее время во всемирной церкви насчитывается 13 таких центров, два из которых (в Адвентистском университете Чили и Адвентистском университете Сан-Паулу) были утверждены

GRICOM

Важной вехой в исто -

рии служения в области веры

и науки стало создание в 2005

году специального «Совета по

вере и науке» (Faith and Science Council – FSC) при Генераль -

ной конференции церкви АСД.

В его задачи входит оказание

помощи в развитии различных

направлений этого служения и

поддержка дальнейшего расширения деятельности ИИНЗ.

В 2016 году административный комитет Генеральной конференции создал специальный комитет Исследовательского института наук о Земле (GRI Committee – GRICOM), в

который вошли постоянные сотрудники ИИНЗ, директора филиалов ИИНЗ в дивизионах, представители от Генеральной конференции и по одно -

представителю от каждого дивизиона. Задача этого ко-

состоит в обеспечении

го планирования и проведения различных мероприятий,

ния мира, веры и науки, а также оказании помощи ИИНЗ в разработке материалов и программ, относящихся к учению Церкви относительно происхождения мира.

СЛУЖЕНИЕ

В ОБЛАСТИ ВЕРЫ

И НАУКИ

В ЕВРО-АЗИАТСКОМ ДИВИЗИОНЕ

В Евро-Азиатском дивизионе (ЕАД) существует несколько ресурсов, непосредственно относящихся к области веры и науки.

преимуществ электронного

распространения журнала яв-

ляется то, что доступ к нему совершенно бесплатный – лю-

бой желающий имеет свобод -

ный доступ ко всем материа -

лам всех выпусков В журнале

публикуются статьи как зару-

бежных креационистов, так и

богословов и ученых из ЕАД. В-третьих, в 2022 году на

базе Заокского адвентистско -

го университета (ЗАУ) было

зарегистрировано научное сообщество «Разумный замысел», которое объединяет учё-

ных различных дисциплин, не разделяющих господствующую в настоящее время в науке теорию происхождения мира в результате неуправляемых процессов саморазвития материи. Сообщество поддерживает и развивает свой вебсайт10,

выше, координацию деятельности церкви в

веры и науки в ЕАД осуществляет филиал ИИНЗ, открытый в феврале 2025 года. Офис филиала расположен в ЗАУ, а его директором является доктор физи -

ко-математических наук, преподаватель ЗАУ, Алексей Попов. Также во всех унионах ЕАД избраны служители, ответственные за направление «Вера и наука», через которых осуществляется связь филиа

Рис унок 4

Участники консультативного совещания

пространения Трехангельской вести «всякому племени, и колену, и языку, и народу».

Алексей Попов Доктор физико-математических наук, основная область научных интересовфизика элементарных частиц

1. https://geoscience.esd. adventist.org/news_entries/6358

2. Зайцев Е. Джордж Макриди Прайс: к 150-летию со дня рождения // Сотворение. 2020. № 2 (2). С. 4–16.

3. Рос А. В начале… Заокский: Источник жизни». 2001. С. 183–189.

4. https://www.grisda.org/ourmission

5. https://www.grisda.org/branchoffices

6. https://www.grisda.org/ resource-centers

7. https://esd.adventist. org/2012/03/02/zayavlenie-osotvorenii-mira/

8. https://geoscience.esd. adventist.org

9. https://sotvorenie.esd.adventist. org/

10. https://biolar.ru/

11. https://biolar.ru/?page_ id=1333

12. http://www.youtube.com/@ Intelligent-Design

13. https://creationsabbath. online/

ольшинство стран Евро-Азиатского дивизиона АСД ранее входили в состав СССР, где в течение 70 лет навязывались идеи эволюционизма. На этих территориях эволюционная теория до сих пор оказывает наиболее значительное влияние. Во многом это связано с унаследованной из Советского Союза системой образования. Как известно, первое знакомство с научными теориями происхождения Вселенной, жизни и человека происходит в средней школе. В современной России, начиная ещё с советских времён, большое внимание уделяется эволюционной теории Ч. Дарвина и теории абиогенеза А. Опарина и Дж. Холдейна. Раздел «Эволюция» занимает треть учебника «Общая биология» для 10–11 классов. Между тем доктрина креационизма в учебных пособиях для школьников и студентов преподносится в искажённом виде. Авторы светских учебников скорее высмеивают библейскую

версию сотворения жизни, чем излагают её как альтернативу теориям эволюции. В то же время материал по эволюции носит материалистическую направленность,

что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла

«The Dangers of Creationism in Education» («Опасности

ко в странах Западной Европы, но и в России. В странах, входящих в Евро-Азиатский дивизион АСД, до последнего времени не было опубликовано ни одного основательного комментария креационистов на данную резолюцию.

В странах Средней Азии, входивших в СССР (Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и др.), где доминирующее положение занимает ислам, мусульманские религиозные движения также сильно ограничены в своей проповеди как религиозных, так и креационистских взглядов, поскольку политические лидеры опасаются появления на этих территориях исламских радикалов. В связи с этим распространение доктрины креационизма, в том числе и церковью АСД, сильно затруднено.

Таким образом, в странах, входящих в Евро-Азиатский дивизион АСД, остро стоит вопрос популяризации и распространения креационизма, создания обучающих пособий для христианских и светских школ, публикации материалов, опровергающих теорию эволюции. Оптимальным решением данного вопроса являлось бы создание общественной организации, которая смогла бы объединить усилия учёных-креационистов и неравнодушных граждан в деле распространения на общественных началах библейского

территории ЕАД в целом. Название организации

было выбрано не случайно. Теория разумного замысла в научном мире довольно известна и объединяет многих учё -

ных-креационистов как в России, так и за рубежом. Бо-

лее того, российские учёные, разделяющие идеи данной теории, начиная с 2019 года уже

провели ряд научных мероприятий. В связи с этим созданная организация быстро объединила вокруг себя ведущих учё-

ных-креационистов из различных областей науки, проживающих на территории России и стран СНГ. Отрадно, что наша церковь в этом вопросе заняла лидирующие позиции и взяла на себя роль интегратора.

На сегодняшний день со-

общество «Разумный замысел»

– единственная общественная

организация, всесторонне продвигающая идеи креационизма в России. Общественная орга-

низация «Разумный замысел»

открывает двери в школы и осуществляет информационное просвещение населения. Сооб-

щество реализует свою деятельность в следующих сферах:

• создание и распространение учебных пособий в школах;

• противодействие эволюционным и атеистическим движениям;

• развитие теории разумного замысла в общем и библейского креационизма в частности; • выпуск информацион -

ных продуктов: видеороликов, статей, журналов, брошюр и прочего.

Анализ результатов мероприятий, проведённых сообществом, продемонстрировал, что самым эффективным средством распространения идей креационизма является развитие YouTube-канала. Проповедь

креационизма через интернет не подпадает под цензуру и

обеспечивает возможность быстрой обратной связи. Особенно этот способ удобен для работы с жителями стран Средней Азии, значительная

представленные цифры не являются окончательными, так как, помимо поисковика Яндекс, существуют запросы в Google (количество этих запросов неизвестно, поскольку ресурс не предоставляет такую информацию). Таким образом, наблюдается тенденция увеличения количества запросов по теме «креационизм» благодаря насыщению русскоязычного сегмента интернета доступной и убедительной информацией по данному вопросу. Это, в свою очередь, указывает на потенциальную популярность данной темы, а также на то, что видео, созданные командой

«Разумный замысел», пользуются интересом у зрителей.

Вместе с увеличением количества роликов в разы выросло и число просмотров, а

количество постоянных под -

писчиков достигло 7 000 человек. Стоит отметить, что эти результаты были достигнуты

без вложения средств в рекла-

му и продвижение канала.

Популярности канала способствует и то, что у него

практически не было конкурентов на момент его создания.

Были отдельные блогеры, которые выпускали небольшие ви-

део на данную тему. Эти, хотя

и немногочисленные, роли -

ки набирали большое количество просмотров (самый по -

пулярный набрал более 1 млн

просмотров), что указывало на

значительный запрос русскоязычной аудитории YouTube на

нале «Надежда», что, опять-таки, указывает на потенциально

сотворении мира в русскоязычном сегменте интернета. Команда «Разумного замысла» активно отвечает на вопросы и комментарии интернет-пользователей. Взаимосвязь с подписчиками и посетителями канала занимает значительную часть работы по развитию YouTube-страницы сообщества. Всего на канале оставлено более 15 000 комментариев. Большинство из оставленных отзывов – это благодарности и вопросы. Однако нередко встречаются и опровержения идей креационизма со стороны секуляр

и другие. Сотрудники сообщества рады, что могут отвечать на эти вопросы и через это проповедовать многотысячной аудитории, а также способствовать утверждению креационизма. Однако это большая и кропотливая работа.

Помимо работы с подписчиками в YouTube сотрудники сообщества также взаимодействуют с подписчиками во «ВКонтакте». На данный момент созданы две группы сообщества «Разумный замысел» в социальной сети «ВКонтакте»:

«Наука свидетельствует о Разумном замысле» и «Всё новое

в науке о происхождении жизни».

Ещё одной частью работы

в рамках проекта стало издание

журнала «Разумный замысел:

от гипотезы к научной пара -

дигме», где учёные-сторонни -

ки теории разумного замысла публикуют свои научные и философские работы. Журнал за-

регистрирован в Министерстве печати и информации Российской Федерации, а также включён в Российскую национальную библиографическую базу

данных научного цитирования (РИНЦ). Издание доступно в свободном доступе на сайте научного сообщества «Разумный замысел» и в

данных научной литературы РИНЦ, что позволяет максимальному числу читателей ознакомиться с опубликованными материалами. На настоящий момент вышло пять номеров журнала. Данное издание способствует консолидации верующих учёных-креационистов и распространению идей креационизма среди научных и образовательных учреждений, а также среди учёных стран, расположенных на территории Евро-Азиатского дивизиона. Кроме того, командой сообщества «Разумный замысел» было создано два полноценных интернет-ресурса: сайт biolar.ru и сайт originlife.ru.

Сайт biolar.ru включает следующие разделы:

1. Статьи участников научного сообщества «Разумный замысел».

2. «Свидетельства в пользу разумного дизайна». Основные свидетельства разумного творения

ты против дарвинизма, сгруппированные по тематическим разделам.

3. «Наука против дарвинизма». Самые важные

ческая

4.

6. «Загадочная эволюция». Явления и факты, необъяснимые с точки зрения дарвинизма, которые полностью фальсифицируют эту теорию.

7. «Учёные-эволюционисты об эволюции». Цитаты известных эволюционистов, открыто говорящих о кризисе дарвинизма.

8. «Ложь и фальсифика -

ции в

дарвинизме». Лживые аргументы дарвинизма, засоряющие сферу науки и образования.

9. Вопросы и ответы. Ответы на актуальные вопросы, касающиеся научных теорий происхождения Вселенной, Земли, жизни и биологических видов.

Сайт originlife.ru в значительной степени дублирует материалы сайта biolar.ru, однако ориентирован на светскую аудиторию, которая доверяет официальным источникам и признанным в мире научным журналам. На сайте представлены материалы из светских источников, где критикуется теория эволюции, приводятся цитаты известных учёных о несостоятельности материали-

священы вопросам эволюционной теории и креационизма и содержат красочные иллюстрации:

1. Теории происхождения Вселенной, Солнечной системы и Земли: критический анализ. Минск: Промкомплекс, 2020. 94 с.

2. Теории происхождения жизни: критический анализ. Минск: Промкомплекс, 2020. 112 с.

3. Теории происхождения видов: критический анализ. Часть 1. Минск: Промкомплекс, 2020. 80 с.

4. Теории происхождения видов: критический анализ. Часть 2. Минск: Промкомплекс, 2020. 96 с.

Цель выпуска данной серии книг заключается в обеспе-

странялись волонтёрами среди учителей и старшеклассников

работы с данными пособиями были организованы специальные семинары для учителей адвентистских школ. В апробации этих пособий приняли участие преподаватели из 12 школ. Для охвата всех сфер деятельности сообщество «Разумный замысел» активно привлекает волонтёров. На данный момент в организации задействованы пять волонтёров, включая сотрудников Заокского университета и телеканала «Надежда». Обучение новых

сотрудников является важным направлением работы сообщества, поскольку позволяет передавать опыт и популяризировать идеи библейского креационизма.

Особое внимание уделяется обеспечению АСД достоверной научной информаци -

ей, подтверждающей истинность библейского учения. В

этой связи члены организации «Разумный замысел» тесно взаимодействуют с церковными структурами Евро-Азиатского дивизиона АСД.

Для этого были подготовлены статьи, опубликованные в

печатных изданиях Евро-Ази-

атского дивизиона, таких как:

• «Адвентистский вестник»

• «Сотворение. Вопросы библейского креационизма» Противодействие сто -

эволюционной тео-

сообщество «Разумный замысел» активно работает в общественной сфере,

Брошюра была опубликована в электронном виде на сайте организации, а также на других интернет-ресурсах, в социальных сетях и в магазинах электронных книг, где она доступна для свободного скачивания.

Кроме того, подготовлены статьи с критикой публикаций учёных-атеистов из Фонда «Эволюция».

Таким образом, научное сообщество «Разумный замысел» заполнило пустующую нишу в деле популяризации библейского креационизма для более чем 300-миллионной русскоязычной аудитории. Ранее на русском языке не существовало ни объединения учёных-креационистов, ни печатного органа последователей идей библейского учения о сотворении мира, ни полноценного YouTube-канала по данной теме. Сообщество стало эффективным инструментом Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня для распространения идей библейского креационизма как среди иноверцев, так и среди секулярной аудитории. Это важный шаг в распространении, с Божьей помощью, вести о Субботе и Трёхангельской вести для русскоязычного населения. Давайте поддержим работу сообщества «Разумный замысел», распространяя подготовленные материалы!

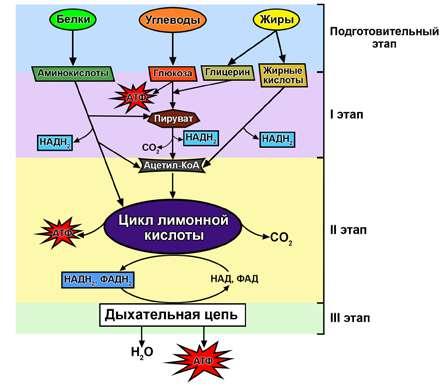

Вживом организме, в его клетках, постоянно идут разнообразные биохимические процессы противоположной направленности. Эти процессы включают синтез сложных макромолекул (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, жиров и др.) из простых молекул-предшественников и распад сложных соединений до простых. В совокупности эти биохимические реакции, протекающие с участием белков-ферментов, составляют обмен веществ (по-другому – метаболизм). Когда процессы синтеза сопровождаются усложнением структуры, необходимы затраты энергии. И наоборот, распад веществ до более простых сопровождается высвобождением энергии. Эти две стороны обмена веществ неразрывно связаны между собой и являются неотъемлемым свойством

живого организма: синтезы поставляют организму вещество, в том числе ферменты для рас-

падов, а распады обеспечивают

синтезы энергией. Животные и человек получают энергию и питательные вещества из пищи, зеленые растения способны к фотосинтезу, то есть сами могут синтезировать органические вещества из углекислого газа СО2

их расщеплении, должна быть переведена в ту

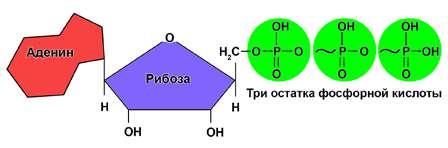

рую может использовать живой организм. Такой формой является энергия химических связей в особом соединении, которое называется АТФ (аденозинтрифосфат). Это нуклеотид, состоящий из азотистого основания (аденина), сахара (рибозы) и трех остатков фосфорной кислоты. АТФ синтезируется в ходе окисления органических веществ

– это универсаль -

носитель энергии, используемый для всех клеточных процессов, например, мышечного сокращения, передачи нервных импульсов, активного транспорта веществ через клеточную мембрану (то есть в сторону их большей концентрации), а также для многочис-

ленных синтезов веществ, необходимых клетке. Образование АТФ, то есть запасание в этом соединении энергии, выделившейся при окислении ор-

ганических веществ, происходит в основном в особых орга-

неллах клетки – митохондриях.

При этом к АДФ (аденозин -

дифосфату), содержащему два

остатка фосфорной кислоты, присоединяется третья фосфатная группа (обозначается Фн), выделяется вода и образу-

ется АТФ. Когда АТФ исполь-

зуется на клеточные нужды, необходимо извлечь запасенную в нем энергию. Это достигается расщеплением АТФ на

АДФ и фосфатную группу, при этом поглощается вода. Реакцию можно записать следующим образом:

АТФ + Н2О → АДФ + Фн + энергия

Обратный процесс при синтезе АТФ:

АДФ + Фн + энергия → АТФ + Н2О

сразу увеличивается скорость клеточного дыхания для восполнения этой убыли. Хранение энергии в организме осуществляется в виде запасов гликогена и жиров. Остановимся на клеточном дыхании подробнее. И без некоторого минимума терминов и химических формул нам не обойтись, даже если это покажется сложным для восприятия. Иначе трудно понять суть и смысл обмена веществ. Прежде всего отметим, что окисление какого-либо соединения может происходить как путем потери водорода (или электронов), так и за счет присоединения кислорода, и наоборот, восстановление – это

Рисунок 3

Брожение глюкозы

жимом) и не требует кислорода.

Количество синтезированного

АТФ невелико, и многие орга-

низмы (бактерии, грибы, некоторые беспозвоночные в бес -

кислородной среде) довольствуются только этим АТФ.

Пируват при этом превраща -

ется в конечный продукт, на -

пример, в этиловый спирт при спиртовом брожении у дрож -

жей или в молочную кисло -

ту при молочнокислом брожении у молочнокислых бактерий.

При интенсивной работе мышц

во время больших физических

нагрузок недостаток кислорода приводит к накоплению молочной кислоты, что вызывает в мышцах болезненные ощущения.

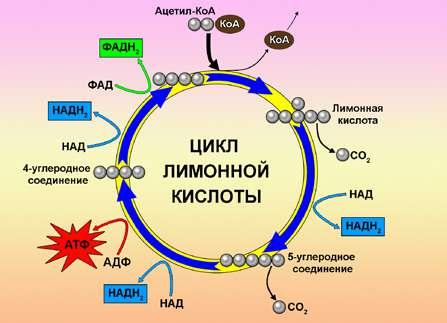

В продуктах гликолиза содержится большое

тели – в основном все тот же

НАД (а также ФАД), которые

при этом восстанавливаются. Как побочный продукт вы-

деляется углекислый газ. В одном обороте цикла лимонной

кислоты образуется 1 молекула АТФ.

Суть всех этих окислительных преобразований глюкозы – дать небольшое количество АТФ и богатое энергией

топливо – водород для дальнейшего извлечения энергии.

Это происходит в так называе-

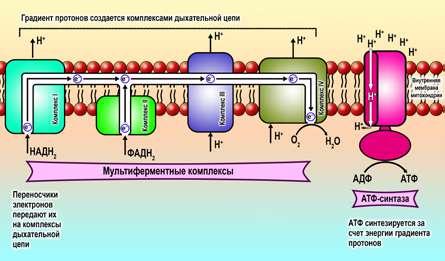

мой дыхательной цепи, которая

включает 40 разных белков, собранных в 4 больших мультиферментных комплекса, и за -

канчивается кислородом. Эти

комплексы располагаются на

мембранах митохондрий.

Переносчики водорода

передают его атомы (то есть положительно заряженные протоны и отрицательно заряженные электроны) на дыхательную цепь. При этом электроны

строго последовательно перескакивают с фермента на фермент и теряют энергию, которая используется для закачки

протонов в межмембранное пространство митохондрий. Мембрана митохондрий двой-

ная, состоит из двух слоев. Между ними и накапливаются протоны. Это накопление создает так называемый градиент – то есть разницу

Рисунок 5

Схема дыхательной цепи

дыхательной цепи электроны попадают на молекулярный кислород, и образуется вода. Работа дыхательной цепи строго контролируется соотношением АТФ и АДФ. Сумма их концентраций в клетке постоянна: чем больше АТФ, тем

меньше АДФ, и наоборот. Если идет накопление АТФ, а значит, исчерпываются запасы АДФ, скорость работы дыхательной цепи снижается. А по мере расходования АТФ на различные клеточные

ских связях АТФ, нет жизни.

Кроме того, распад питатель -

ных веществ до мономеров бел-

ков, жиров, углеводов и других

простых соединений дает строительный материал для образования клеточных макромолекул, структур и предшественников веществ, необходимых

клетке.

Распады и синтезы в

клетке, хотя и протекают в основном в разных клеточных

отсеках, тесно взаимосвязаны и четко координируются. Есть

точки пересечения. Например, в цикле лимонной кислоты образуются предшественники, необходимые для различных синтезов, и наоборот, вливаются другие метаболиты – то

есть продукты из других метаболических путей.

реакции метаболизма обеспечены ферментами и строго регулируются для образования нужных веществ в нужных количествах. Это происходит, например, за счет изменения активности ферментов, проницаемости мембран, воздействия гормонов и нервных импульсов. В качестве конкретного примера приведем регуляцию образования ацетил-КоА из пирувата. Это превращение включасет 5 последовательных реакций, в которых участвуют, как упоминалось, 3 фермента и 5 коферментов. В роли коферментов выступают витамины: тиамин (В1), рибофлавин (В2), липоевая кислота (витамин N) и другие. Регуляция заключается

Рисунок 6

Магистральный путь окисления питательных веществ в

клетке

с малых молекул-предшественников. Для этой стороны обмена веществ характерно расхождение со множеством ответвлений метаболических путей. Иначе говоря, из относительно небольшого числа простых молекул-предшественников образуется чрезвычайно широкий спектр разнообразных макромолекул и специализирован -

ных соединений. Для распадов, наоборот, характерно схожде-

ние метаболических путей до

пирувата, ацетил-КоА, а в ко-

нечном итоге до СО2 и Н2О. Остановимся на биосинтезе белковых молекул, который идет в клетках всех без

исключения организмов. От -

метим еще раз, что синтетические процессы идут с затратой энергии, запасенной в АТФ

в ходе клеточного дыхания. А

для некоторых процессов нужны также переносчики с бога-

тыми энергией водородными атомами.

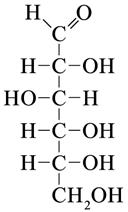

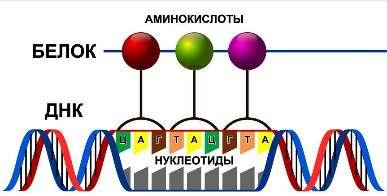

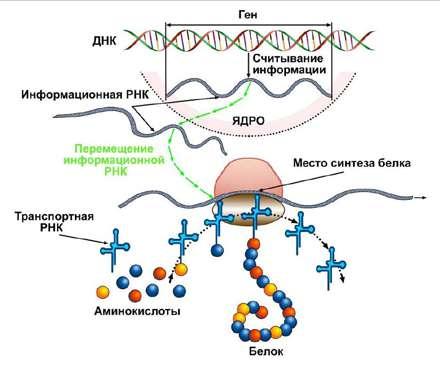

Информация о структуре каждого вида белка закодирована в ДНК на конкретном ее участке – гене с помощью генетического кода, который представлен, как и любой код, символами. ДНК – это двухцепочечная нуклеиновая кислота, звеньями которой являются нуклеотиды четырех видов. Именно они и составляют химические символы генетического кода (Рис. 6). Каждой аминокислоте соответствует определенная тройка нуклеотидов, а последовательности аминокислот в белке соответствует определенная последовательность нуклеотидов в ДНК (Рис. 7). В этом суть кодовой системы. Как из

Далее. Генетическая ин -

формация находится в ядре

клетки, а сама сборка белко -

вых молекул происходит в ци-

топлазме на особых органел -

лах – рибосомах. Значит, дол-

жен быть посредник, который

скопирует информацию с ДНК

и передаст ее на рибосомы. Эту

функцию выполняет информационная рибонуклеиновая кислота (и-РНК). При этом специальный фермент расщепля -

ет двойную цепочку ДНК, и

на матрице одной из цепей переписывается информация в

виде синтеза одноцепочечной и-РНК, то есть последовательность нуклеотидов в и-РНК со-

ответствует последовательности нуклеотидов в ДНК (гене).

Эта и-РНК покидает ядро, и в

цитоплазме на нее нанизывается рибосома. РНК другого вида

транспортная (т-РНК) – подвозит к рибосоме аминокислоты для образования белковой

Для каждой амино -

(а их 20 видов) – своя

Специальный фермент распознает эту тройку и присоединяет к т-РНК ее аминокислоту, никакую

которые распознают свои гормоны и запускают

каскад биохимических реакций, продукты которых регулируют активность генов.

Сторонники эволюционной гипотезы рисуют фантастический сценарий того, как

на заре эволюции клетки начали получать энергию. Первые клетки получали ее бескислородным путем (брожением),

ведь кислорода на первоздан-

ной Земле не было. Но когда

некоторые протоклетки развили в себе хлоропласты и за-

пустили фотосинтез, кислород

появился. В ответ на это сначала возникли бактерии, осво-

ившие кислородное окисление

глюкозы, а из них – митохон-

дрии, которые затем проникли

в другие протоклетки, развили

дыхательную цепь и обеспечи-

ли клеточное дыхание. Одна -

ко не обсуждаются многие не-

преодолимые препятствия для

этой гипотезы, прежде всего

– откуда взялась информация

для новых структур и белков и

как она закодировалась в ДНК.

Для образования какого-ли -

бо вещества в клетке обычно

к формуле: «в ходе эволюции возникло». Абсолютная взаимосвязь двух сторон метаболизма состоит в том, что реакции синтеза не могут идти без энергии, запасаемой в процессах расщепления, а распады невозможны без ферментов – белковых макромолекул – и без обновления клеточных структур. Это однозначно указывает на то, что обмен веществ как неотъемлемое свойство живого организма не мог формироваться случайно. Добавим: точная регуляция потоков метаболитов по всем путям синтеза и распада, их координация и взаимосвязь необходимы для того, чтобы все процессы шли в нужном направлении на благо как отдельной клетки, так и целостного организма. Нарушения в этой отлаженной системе могут приводить к серьезным и даже фатальным последствиям – например, к наследственным и ненаследственным метаболическим заболеваниям. Есть только одно разумное объяснение возникновению обмена веществ в живых организмах –величайшая мудрость и всемогущество Творца.

1. Ершов Ю.А., Зайцева Н.И. Биохимия. – М., 2016

2. Нельсон Д. Основы биохимии Ленинджера. В 3 т. – М., 2022.

3. Рос А. Наука открывает Бога. – Заокский, 2009.

4. Сарфати Дж. Величайшая мистификация. – Симферополь, 2011.

5. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3 т. – М., 2021.

6. Чиркин А.А., Данченко Е.О. Биохимия. – М., 2010.

7. Материалы ресурса https:// creationism.org/crimea шеням.

требуется каскад биохимических реакций в строго определённой последовательности.

На каждом этапе нужен свой фермент. Если не будет одного

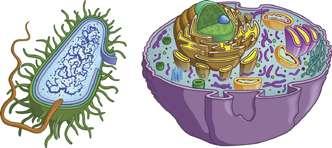

Согласно классической эволюционной теории, эукариоты обязаны своим появлением прокариотам. Именно в результате длительной эволюции прокариот, предположительно, возникла первая ядерная клетка – амёбоподобная форма, ставшая в дальнейшем предком всех многоклеточных организмов, включая человека. Но кто именно был этим предком – бактерии или археи – оставалось предметом споров. Но, к всеобщему удивлению, новейшие молекулярные и генетические исследования поставили под сомнение обе гипотезы.

Молекулярные биологи из Лундского университета и Университета Масси в ходе длительных и кропотливых исследований пришли к выводу, что клетки эукариот столь же древние, как клетки бактерий и архей, а возможно, даже появились раньше. Согласно их данным, бактерии и

археи возникли позже как редуцированные версии более сложных эукариот. Данные из проте-

омики и секвенирования геномов указывают

верифицировать. По сути, они предлагают принять на

Kurland C. G., Collins L. J., Penny D. Genomics and the Irreducible Nature of Eukaryote Cells // Science. 2006. Vol. 312. Issue 5776. Р. 1011–1014. DOI: 10.1126/science.1121674

«САМОПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙСЯ ХИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, СПОСОБНОЙ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ ПО ДАРВИНУ»

строго определения, что же такое жизнь, и не можем сказать, как и когда она возникла. Всё, что мы можем, – это перечислить и описать те признаки живой материи, которые отличают её от неживой» (Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3-х томах. М.: Бином, 2018).

Можно перечислить множество работ, посвящённых проблеме жизни, в которых авторы – известные и заслуженные учёные (и не только биологи) – с сожалением констатируют, что

наука сегодня не в состоянии ответить на вопрос: «Что такое жизнь?» Настолько сложным и

загадочным является это явление. Но вот в 1994 г. биологи НАСА, поставив задачу исследовать происхождение жизни на Земле и возможность её возникновения на других

планетах, решили выработать удовлетворительное определение жизни. На заседании под председательством профессора Джеральда Джойса из крупнейшего в мире исследовательского

института биомедицинской науки – Института

Скриппса – было дано следующее определение жизни: «Жизнь представляет собой самоподдерживающуюся химическую систему, способную эволюционировать по Дарвину». Наверное,

Jabr F. Why Life Does Not Really Exist // Scientific American. 2 Dec. 2013. URL: https://www. scientificamerican.com/blog/brainwaves/why-lifedoes-not-really-exist/

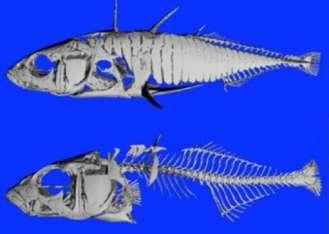

Рисунок На рисунке (микро-компьютеризированная томография): взрослая морская (вверху) и пресноводная (внизу) трёхиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus).

ни при чём. Молекулярные биологи Калифорнийского университета

университета в 2012

году секвенировали геном трёхиглой колюшки из 21 популяции и выяснили, что генетически

морская и пресноводная формы практически идентичны. Это, в свою очередь, свидетельствует

о том, что изменения обусловлены не эволюцией в дарвиновском понимании, а изменением ак-

Cleves P. A., Ellis N. A. et al. Evolved tooth gain in sticklebacks is associated with a cis-regulatory allele of Bmp6 // Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 2014. Vol. 111 (38). P. 13912–13917. URL: https://doi.org/10.1073/ pnas.1407567111

Человечество стремительно теряет умствен-

ные способности – к такому выводу пришли сразу несколько научных групп. Одни фиксируют падение средних показателей IQ, другие говорят о неуклонной генетической деградации. В чём причина, и можно ли её остановить?

Идея о постепенном снижении уровня интеллекта в человеческой популяции не нова. Несмотря на стремительное накопление знаний, сами

люди от этого умнее не становятся. Что-то пошло не так во второй половине XX века, и сегодня учёные всё чаще говорят о феномене «коллективного отупления». С 1930-х годов был зафиксирован рост сред-

этот феномен объясняли улучшением качества образования, питания, медицины и социальных условий. Казалось, что

человечество неуклонно движется по пути ин-

теллектуального прогресса. Однако в последние

десятилетия ситуация изменилась. Начался процесс, противоположный эффекту Флинна: результаты IQ-тестов демонстрируют устойчивую

тенденцию к снижению средних показателей. Так, норвежские исследователи в работе, опубликованной на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences [Bratsberg 2018], проанализировали результаты тестирования на интеллект

тестов, проведённых в 1980 году и снова в 2008 году, сви-

этого феномена. По их мнению, деградация интеллектуальных и эмоциональных способностей человека связана с хрупкостью сложной генетической системы, которая и наделяет нас умом. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Trends in Genetics. Опираясь на данные о частоте мутаций в человеческом геноме и на предположение, что для нормального функционирования интеллекта требуется от 2 до 5 тысяч генов, учёные пришли к выводу: через три тысячи лет (примерно 120 поколений) каждый человек будет носителем как минимум двух мутаций, негативно влияющих на его интеллектуальный или эмоциональ-

ный потенциал. Более того, последние исследования показывают, что гены, связанные с работой мозга, особенно уязвимы перед мутациями, из-за чего деградация способностей может происходить значительно быстрее, чем предполагалось ранее. Тем не менее, авторы исследования настроены оптимистично: они считают, что к тому времени, как влияние накопленных мутаций станет ощутимым, человечество научится эффективно корректировать их на любой стадии развития.

КОММЕНТАРИЙ. Перед нами ещё одно свидетельство деградации живого мира как основного направления его эволюции. Вопреки прогнозам дарвиновской эволюции, мы наблюдаем неуклонное снижение не только физических, но и интеллектуальных способ-

doi.org/10.1073/pnas.1718793115

населения Земли снижается // Naked Science. 15.06.2013 URL: https://naked-science.ru/article/ sci/15-06-2013-69

Crabtree G. R. Our fragile intellect // Trends in Genetics. 2013. Vol. 29 (1). P. 1–5. DOI: 10.1016/j. tig.2012.10.002

Woodley M., Nijenhuis J., Murphy R. Were the Victorians cleverer than us? The decline in general intelligence estimated from a meta-analysis of the slowing of simple reaction time // Intelligence. 2013. Vol. 41 (6). P. 843–850. URL: http://dx.doi. org/10.1016/j.intell.2013.04.006

Lynn R., Harvey J. The decline of the world’s IQ // Intelligence. 2008. Vol. 36 (2). P. 112–120. DOI:10.1016/j.intell.2007.03.004

Teasdale T. W., Owen D. R. A long-term rise and recent decline in intelligence test performance: The Flynn Effect in reverse // Personality and Individual Differences. 2005. Vol. 39 (4). P. 837–843. DOI:10.1016/j.paid.2005.01.029

Teasdale T. W, Owen D. R. Secular declines in cognitive test scores: A reversal of the Flynn Effect // Intelligence. 2008. Vol. 36 (2). P. 121–126. DOI:10.1016/j.intell.2007.01.007

Flynn J. R. Requiem for nutrition as the cause of IQ gains: Raven’s gains in Britain 1938–2008 // Economics & Human Biology. 2009. Vol. 7 (1). P. 18–27. DOI: 10.1016/j.ehb.2009.01.009

Bratsberg B., Rogeberg O. Flynn effect and its reversal are both environmentally caused // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2018. Vol.115 (26). P. 6674–6678. URL: https://

Günter Bechly

привести. Вопреки своим ожиданиям, вместо того чтобы убедиться в несостоятельности идей разумного замысла, он обнаружил в этих книгах логически выстроенные и научно аргументированные доводы. Так, например, аргументы молекулярного биолога Майкла Бихи, изложенные в книге «Чёрный ящик Дарвина», оказались не рели-

гиозной фантазией, как это часто утверждалось

в атеистической литературе, а профессионально сформулированными научными тезисами. Бехли пришёл к выводу, что аргументы сторонни-

ков разумного замысла систематически искажа-

лись и преподносились в негативном свете научной общественности.

В течение нескольких месяцев он установил контакты с такими исследователями, как Майкл

Бихи и Стивен Мейер, а также другими учёными, связанными с Институтом Дискавери – крупнейшим научным центром сторонников теории разумного замысла. Постепенно Бехли пришёл к выводу, что гипотеза целенаправленного создания жизни и видов более аргументирована, чем классическая теория эволюции.

Когда Бехли открыто выразил сомнения в эволюционной теории, он столкнулся с серьёзными профессиональными трудностями. Руководство музея и коллеги дали понять, что его при-

сутствие больше нежелательно: новые взгляды

угрожали научному авторитету учреждения. Не

имея законных оснований для увольнения, ру-

ководство попыталось вынудить Бехли уйти до-

бровольно. Когда это не увенчалось успехом, его

лишили финансирования на приобретение ока-

сайте (https:// www.bechly.at/) он подробно описывает причины побудившие