The Arrival of a New Colour Palette in Eighteenth-century Jingdezhen

Shih Ching-feiThe decades around the turn of the seventeenth and eighteenth centuries saw an important change in ceramic production: workshops in major production centres around the world, including those in Japan, China and Europe, began employing a new colour palette for enamelled ceramics. This development had an impact on global ceramics consumption. The present essay aims to present a global aspect on this phenomenon and, by extension, a new look at ceramic history in the early modern period.1 Due to space limitations, it will be specifically devoted to Jingdezhen overglaze-enamelled porcelain (ill. 1–2, 3–4).

Jingdezhen, the renowned porcelain city of China, has a relatively long tradition of overglaze-enamelled decoration, beginning in the fourteenth century. Ideas and techniques of overglaze-enamelled decoration, such as hong lü cai 紅綠彩 (red and green colours) were introduced to Jingdezhen,2 possibly from kilns that produced Cizhou-type 磁州窯 wares in the north. Mineral-based enamels were applied to the higher-fired porcelain surface, and then fixed by a relatively cooler, second firing. Underglaze iron decoration, followed by underglaze copper-red and cobalt-blue products also appeared at Jingdezhen around the same time.3 Further developments of overglaze-enamelled decoration occurred in the Ming dynasty; among these, the doucai 鬥彩 (combining overglaze enamel with underglaze blue outlining) in the Chenghua 成化 reign (1465–1487) and wucai 五彩 (combining overglaze enamel with underglaze blue decoration) in the Wanli 萬曆 reign (1573–1620) (ill. 5) were of major importance.

Previous studies on Jingdezhen export ware have shown the remarkable change in style from famille verte (see “Introduction,” ill. 3–4) to famille rose (ill. 6) during the early eighteenth century (around the 1720s).4 In comparison with the famille verte products which use transparent enamels and a colour scheme with a dominant green, the famille rose uses translucent and opaque enamels with a different colour scheme in which pink (often employed for flowers or clothes) dominates the decorative surface. Since the creation of these two terms,5 Western scholars of Chinese ceramic history have readily adopted these terms, with some minor modifications.6 Among them, Margret Medley further extended it to the concept of colour palette (from famille verte palette to famille rose palette), covering the change in style, the colour scheme and perhaps also materials. This change in the visual colour scheme was later confirmed by scientific analysis on enamel materials.7 Thanks to recent studies, we now understand better the switch from traditional mineral pigments to lead-potassia-silicate formation. Glass-based pigments – ground into powder before application on the porcelain or copper surface – were a crucial factor in material change.8 While the famille verte employed mineral-based pigments not very different from those of Ming dynasty wucai-type wares, famille rose actually developed from the colouring techniques used for producing European glassware and metal-based enamels,9 indicating the arrival of a new colour palette with a substantial European contribution. We thus realize that these innovations did not just involve a change of colour scheme and an increase in the number of colours, but also a switch in the material composition of enamels. In this essay, I will elaborate on this idea of palette and argue that the “new colour palette” at the turn of the eighteenth century in a global context involves not only a set of colours in greater numbers, and new glassbased pigments, but also a brand-new system requiring specific knowledge and technology (in this case: firing equipment and skills, knowledge of the preparation of pigments, dissolving media and so on), intro -

Le tournant du xviiie siècle aura été marqué par un événement déterminant pour l’histoire de la céramique : dans le monde entier, que ce soit au Japon, en Chine ou en Europe, des ateliers ont progressivement adopté une nouvelle palette de couleurs pour la fabrication d’objets émaillés, et cette évolution n’a pas été sans conséquences sur le marché mondial de la céramique. Le présent article vise à esquisser un aspect global de ce phénomène et, par là même, à jeter un regard nouveau sur l’histoire de la céramique aux débuts de l’ère moderne1. Par soucis de concision, il sera principalement question de la porcelaine émaillée sur couverte de Jingdezhen dans cette étude (ill. 1-2, 3-4).

Jingdezhen, ville de Chine renommée entre toutes pour ses porcelaines, est riche d’une longue tradition d’émaux sur couverte, remontant au xive siècle. Certains styles et techniques, comme le hong lü cai (紅綠彩, « rouge et vert »), s’y sont probablement implantés sous l’influence d’objets de type Cizhou 磁州 窯 produits dans des fours de Chine du Nord2. Les émaux à base minérale étaient appliqués à la surface de porcelaines préalablement cuites à haute température, puis fixés par une seconde cuisson à basse température. Les décors à l’oxyde de fer sous couverte, suivis par ceux au rouge cuivre et bleu de cobalt sous couverte, sont apparus à Jingdezhen vers la même époque3. Des évolutions ultérieures du décor émaillé sur couverte se sont produites sous la dynastie Ming (1368-1644), parmi lesquelles les doucai (鬥彩 émaux sur couverte et contours bleus sous couverte) sous le règne de Chenghua (成化, 1465-1487) et les wucai (五彩, émaux polychromes sur couverte et décor bleu de cobalt sous couverte) sous celui de Wanli (萬曆, 1573-1620) (ill. 5) ont revêtu une importance majeure. De précédentes études sur les porcelaines d’exportation produites à Jingdezhen ont analysé le changement stylistique notable qui s’est opéré entre la famille verte (voir « Introduction », ill. 3-4) et la famille rose (ill. 6) au début du xviiie siècle (vers les années 1720)4. Alors que la famille verte repose sur des émaux transparents et un schéma chromatique où le vert domine, la famille rose fait appel à des émaux translucides ou opaques et où le rose (souvent utilisé pour les dessins de fleurs ou de vêtements) domine le décor. Depuis l’invention de ces deux termes5, les spécialistes occidentaux de l’histoire de la céramique chinoise les ont aisément adoptés, moyennant quelques adaptations mineures6. Margaret Medley les a ensuite intégrés au concept, plus large, de palette de couleurs, qui permet de couvrir à la fois le changement de style et de schéma chromatique, voire de matériaux.

Le changement de palette s’est confirmé ultérieurement par l’analyse chimique des émaux7. En outre, nous appréhendons mieux maintenant, grâce à de récentes études, le passage des pigments minéraux traditionnels aux silicates mixtes de plomb et potassium. Ces derniers pigments à base de verre – réduit en poudre avant application sur porcelaine ou cuivre – ont été un facteur décisif du changement de matériau8. Tandis que la famille verte utilisait des pigments à base minérale peu différents de ceux des wucai de la dynastie Ming, la famille rose s’est développée à partir des techniques de coloration employées en Europe pour la production d’objets en verre et d’émaux sur métal9, ce qui marque l’importance de la contribution européenne dans l’avènement de la nouvelle palette. Ainsi, ces innovations ne signifiaient pas simplement un changement de schéma chromatique et une multiplication du nombre de couleurs, mais aussi une révolution dans la composition chimique des émaux.

L’avènement d’une nouvelle palette de couleurs à Jingdezhen au xviiie siècle

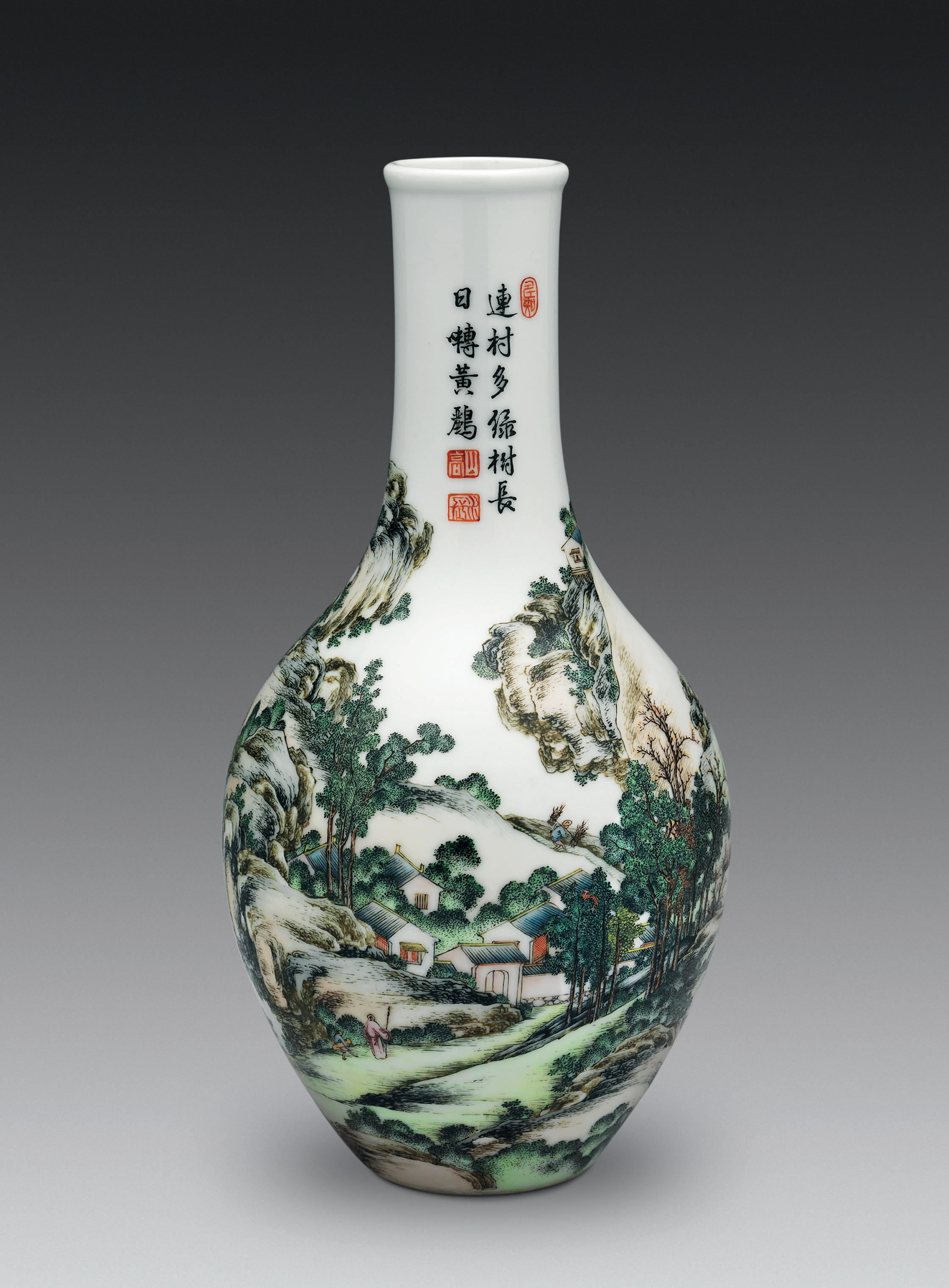

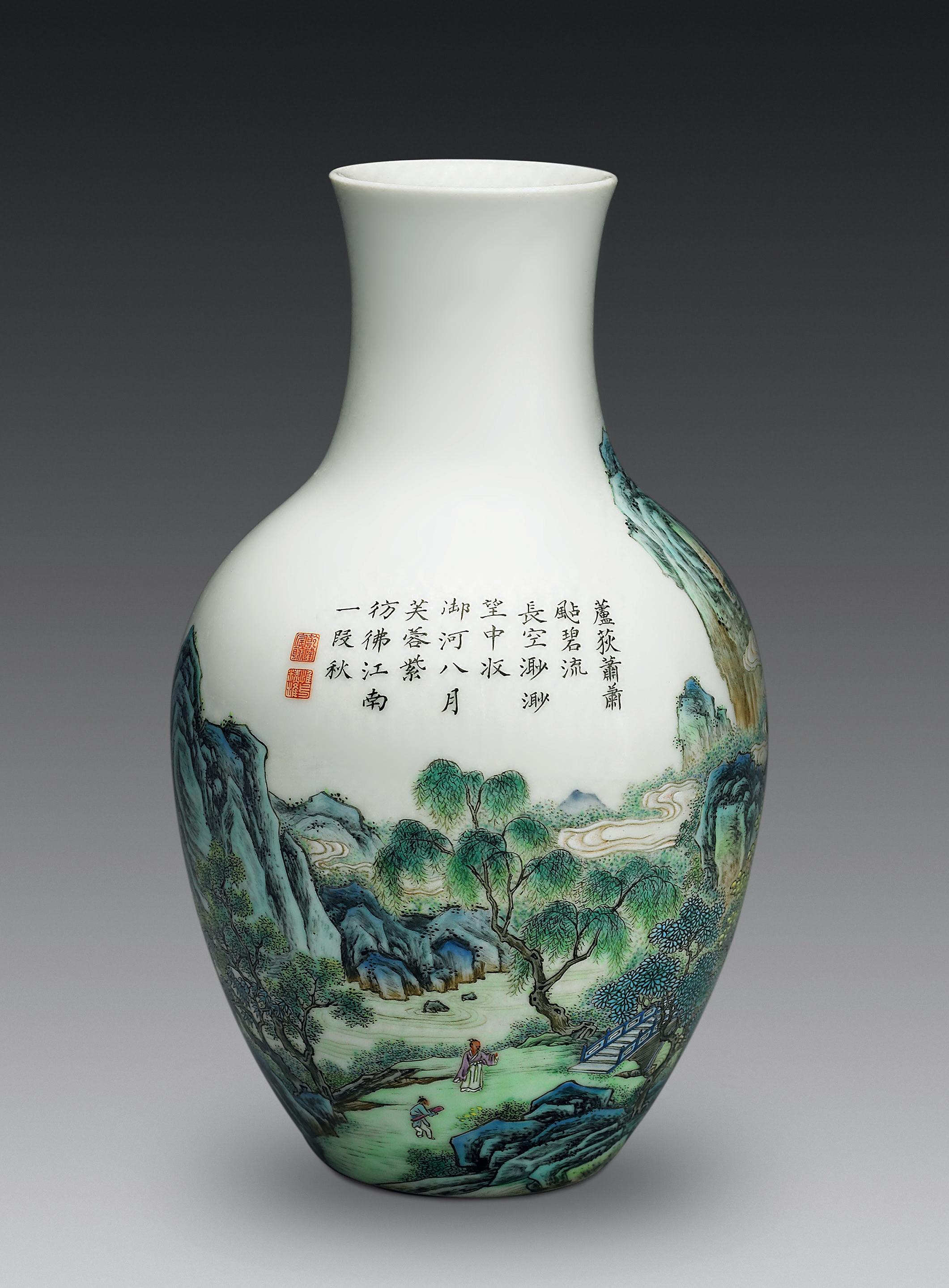

duced mainly from Europe. These new materials, techniques and methods of production were gradually introduced and resulted in a new visual expression of style and colour scheme (famille rose) in Jingdezhen polychrome wares, quite different from the previous wucai palette (famille verte). This was a key moment in the history of ceramic decoration: it not only marked an important change in visual effect, in the composition of the enamels and in its ancillary technology, but also redefined the decoration of porcelain surfaces and hugely affected the development of mainstream Chinese porcelain for the centuries to come. In other words, without the arrival of this new colour palette, we would not have seen such extraordinary enamelled and colourful wares as yangcai (洋彩, “foreign colours”, ill. 1–2: painted enamels on porcelain, porcelain made and decorated in Jingdezhen, by imperial commission) and fencai (粉彩, ill. 3-4, an early twentieth-century Chinese term for famille rose, produced in the imperial kilns for the court, and in provincial kilns for the domestic and export markets at Jingdezhen), which are the hallmark of Qing China (1644–1911).10

Around the same time, this new colour palette also reached Beijing (at the Qing court) and Guangzhou. In the case of Beijing this led to the establishment of a new art form, Qing court painted enamels (hua falang 畫琺瑯); the enamels of this new palette were applied to different bodies, including porcelain (citai hua falang 磁胎畫琺瑯 painted enamels on porcelain), also called falang cai 琺瑯彩 since the early twentieth century (ill. 5), metal, Yixing pottery and glass. Strong links between Europe and China are evident in the development process of a new colour palette for Qing-court painted enamels since the late Kangxi period (1662–1722).11 The case of Guangdong enamels on copper, a production established around 1700, not only shows its own strong link with their European counterparts, but also tells the story of its great contribution to Qing court painted enamelled wares through the production of Guang falang 廣琺瑯 (ill. 9–10, painted enamels on copper, copper made and decorated in Canton, by imperial order). Guang cai 廣彩 (ill. 6, enamelled porcelain decorated in Guangzhou) was partly influenced by Jingdezhen export ware when it began producing overglaze-enamel decoration on (Jingdezhen) porcelain for export. The complex and dynamic inter-regional networking between Beijing, Jingdezhen, and Guangdong through both governmental and commercial channels is a subject that still awaits an overall cross-material study. This phenomenon of the arrival of a new colour palette is more relevant to Jingdezhen than to Beijing and Guangzhou where there was no existing tradition of overglaze-enamelled decoration on porcelain before this time. This essay aims to examine the emergence of a new colour palette of enamels in Jingdezhen, mainly referring to yangcai porcelain, produced in the imperial factory and its connection with Beijing. It will hopefully not only supplement previous studies, but also offer new insights into these issues, including new colour pigments, techniques and required facilities, with imperial documents about Jingdezhen.

The Increase of Colours and the Change of Enamel Materials

Soame Jenys has already noted that Ming dynasty wucai is the predecessor of the famille verte palette of the Kangxi period, with the new development of overglaze blue replacing underglaze blue.12 The above-mentioned scientific analysis on Jingdezhen export wares also shows that the new cobalt blue pigment had already appeared in the famille verte palette.13 Though cobalt blue had been employed for underglaze blue ware at Jingdezhen since the fourteenth century, the quality requirements of overglaze cobalt blue were much higher than those of underglaze blue as in the latter impurities disappear during high-temperature firing.14 In fact, the underglaze cobalt blue pigment employed in the famille verte palette is different from the one used in famille rose palette, with a higher content of chlorine (about 1.6%), as shown in the scientific analysis.15 In addition, according to a French missionary, Père François-Xavier Dentrecolles (Chinese name: Yin Hongxu 殷弘緒), who lived in Jingdezhen for several years and discovered the details of porcelain making, the new pigment for overglaze blue was said to have been introduced to Jingdezhen from Beijing or Guangdong.16

Nigel Wood has further contributed to our knowledge about colour pigments, including opaque white, translucent rose and transparent yellow that were particularly important as they could be mixed with other colours to extend the colour palette.17 Wang Chu-Ping 王竹平 has also shown how colours could be mixed

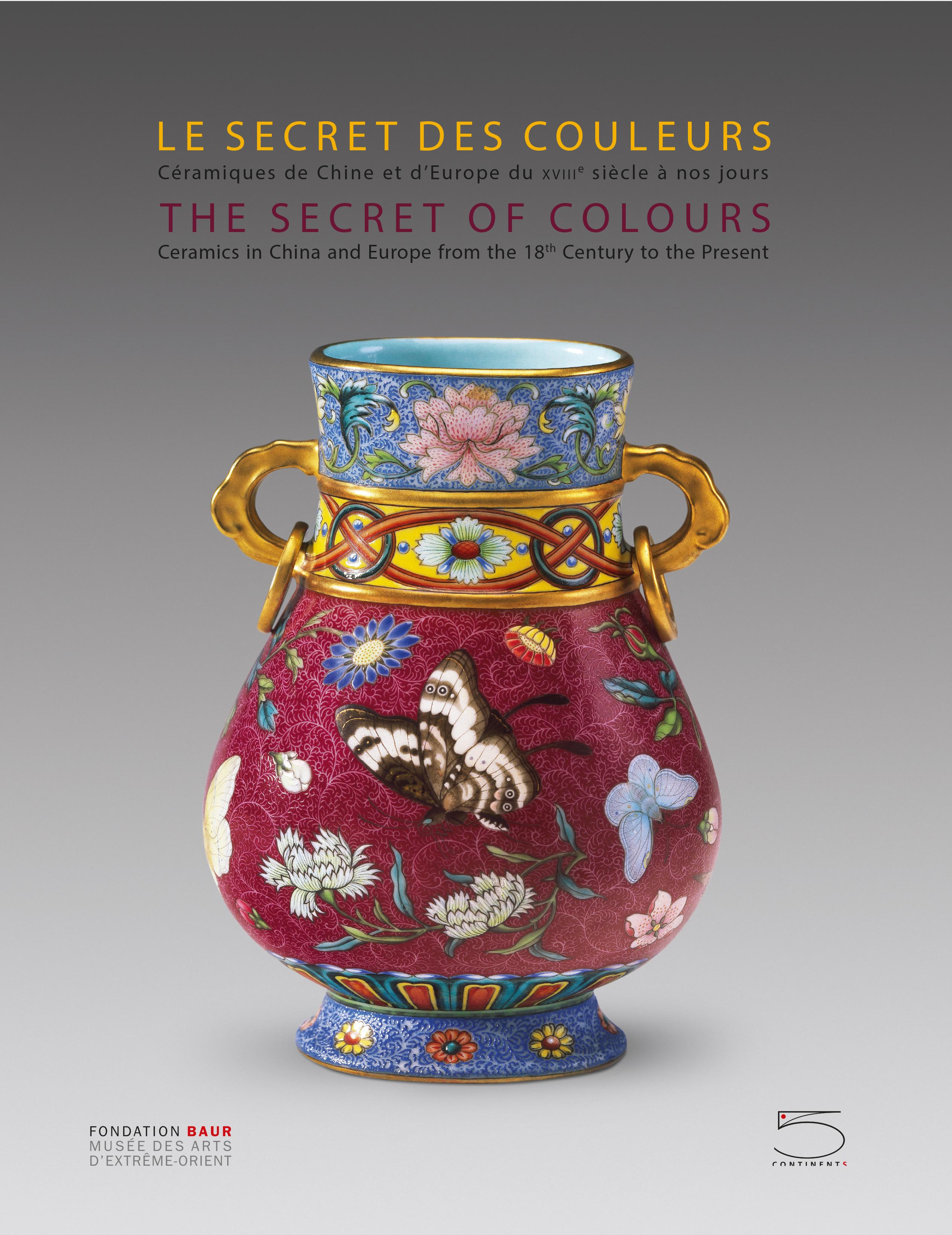

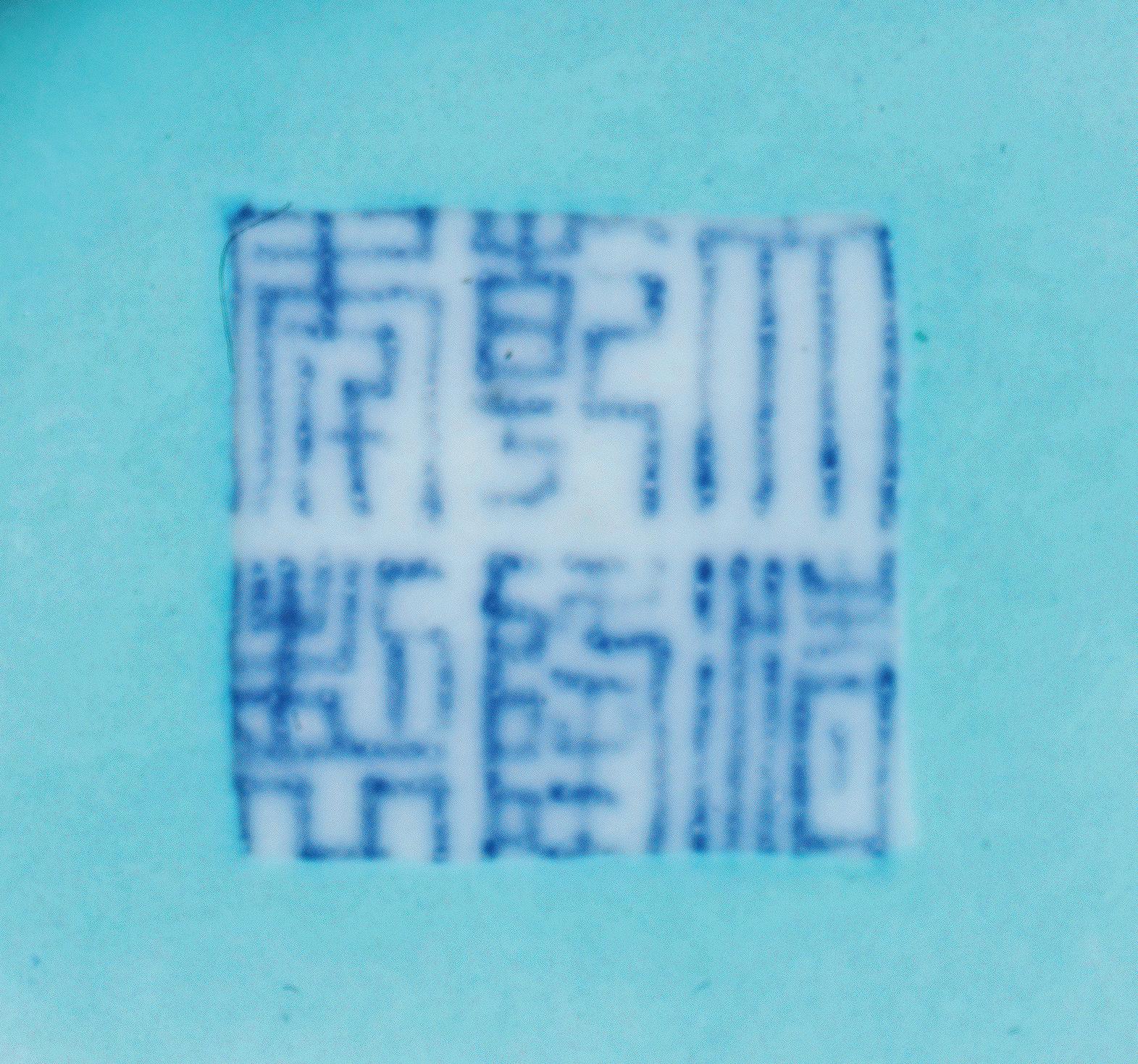

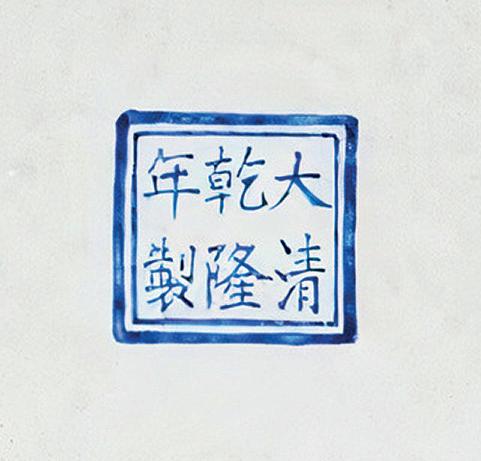

Ill. 1-2. Vase à décor de papillons et jeté de fleurs sur fond carmin, de type yangcai 洋彩, porcelaine, émaux polychromes et or sur couverte, H. 14 cm, Chine, Jingdezhen, dynastie Qing, marque (ill. 1) et époque Qianlong (1736-1795), Fondation Baur, Musée des arts d’ExtrêmeOrient, Genève, inv. CB-CC-1930-626, acquis auprès de Yamanaka & Co en 1930

Vase with butterfly and floral decoration on a carmine ground, yangcai 洋彩, porcelain with overglaze polychrome enamels and gold, H. 14 cm, China, Jingdezhen, Qing Dynasty, Qianlong mark (ill. 1) and period (1736–1795), Baur Foundation, Museum of Far Eastern Arts, Geneva, inv. CB-CC-1930-626, acquired through Yamanaka & Co in 1930

ILL.

Il ressort clairement du texte de Tang Ying que le nouveau système chromatique exige certaines compétences et savoirs professionnels présents depuis peu à Jingdezhen. Un précédent écrit de Tang Ying, datant de la fin de l’ère Yongzheng (1722-1735), illustre les débuts de ce processus : « parmi les cinquante-sept nouvelles catégories envoyées de Jingdezhen à la cour, les nouveaux récipients yangcai peints selon des procédés falang occidentaux et les peintures émaillées (sur ces récipients), qu’il s’agisse de figures, de fleurs ou d’oiseaux, sont toutes délicates et fidèles à l’esprit27 ».

IIl. 9-10. Vase à couvercle, décor peint de médaillons floraux sur fond blanc, émaux polychromes sur cuivre, H. 38,2, D. 23,5 cm, Chine, dynastie Qing, marque (ill. 10) et époque Qianlong (1736-1795), musée national du Palais, Taipei, inv. 故琺 585 Vase with lid, decoration of floral medallions on a white ground, polychrome enamels on copper, H. 38.2 cm, D. 23.5 cm, China, Qing dynasty, Qianlong mark (ill. 10) and period (1736–1795), National Palace Museum, Taipei, inv. 故琺 585

Parmi les matériaux employés pour dissoudre les pigments, l’huile constituait une innovation à Jingdezhen, où l’eau et la colle étaient sans doute déjà connues auparavant28. Plusieurs documents des archives de la cour des Qing révèlent que le dou er men di na you (多爾門的那油, doermendina ou huile de doermen) venu d’Occident et l’huile de yunxiang (芸(蕓)香油) étaient tous deux utilisés comme solvants. On peut lire dans un document des archives de la maison impériale (Neiwufu et Zaobanchu ge zuo cheng zuo huo ji qing dang, 內務府造辦處各作成做活計清檔, que nous abrégerons ci-après Huo ji dang, 活計檔), daté du douzième jour du septième mois de la sixième année du règne de Yongzheng (1728) : « J’ai entendu dire par des Occidentaux qu’il est courant d’utiliser la doermendina pour dissoudre les pigments de couleur pour la cuisson des émaux. Allez vérifier s’il y en a au palais Wuying dian (武英殿). Si c’est le cas, utilisez-la lorsque vous fabriquerez des petites plaques émaillées “à l’usage de l’empereur29”. » L’huile de yunxiang est mentionnée, quant à elle, à partir de la neuvième année du règne de Yongzheng (1731) : « Le vingt-quatrième jour du troisième mois, une commande a été envoyée via Man Pi (滿毗) : versez de façon continue une jin (斤) d’huile yunxiang pour la peinture avec des émaux30 » Dans un autre document de l’atelier impérial d’émaillage, daté du onzième mois de la quarante-deuxième année du règne de Qianlong (1777) on trouve la commande suivante : « Envoyez les trois caisses d’huile yunxiang à l’atelier falang pour la cuisson des émaux31 » D’après Wang Chu-Ping, l’huile doermendina venue d’Occident a été progressivement remplacée par l’huile yunxiang, l’auteur suggérant que cette dernière était un solvant de fabrication locale32 et que, outre l’huile yunxiang, l’huile de camphre (bipian you, 冰片油) occidentale était également employée pour dissoudre les pigments en vue de la cuisson des émaux33

Une autre page de l’album, intitulée « ming lu (明爐), an lu (暗爐) » (« four ouvert, four fermé »), indique que les petits objets étaient cuits au ming lu (four ouvert), et les objets plus grands au an lu (four fermé). Voici la description du ming lu :

Après cuisson au four, le support de porcelaine blanche est peint, avant une seconde cuisson pour stabiliser les couleurs. Nous avons un four ouvert et un four fermé. Les petits objets sont cuits dans le four ouvert, similaire à celui dans lequel sont cuits les émaux [objets (sur cuivre)]. Le four est chauffé au charbon de bois, l’ouverture donne sur l’extérieur. Une roue en fer soutenue par une fourche en fer est installée à l’intérieur. Les porcelaines sont introduites dans le four à l’aide d’un crochet en fer. On fait tourner la roue pour égaliser l’exposition au feu et à la chaleur. L’éclat de la couleur peinte est l’élément essentiel auquel nous devons nous attacher34

On trouve dans la lettre du père Dentrecolles des descriptions du four fermé, ainsi qu’une description relativement simple d’un petit four en fer ou en brique, désigné comme four à moufle européen dans l’édition de sa correspondance annotée par Kobayashi Taichiro 小林太市郎35. Il est très probable que le four ouvert utilisé à Jingdezhen ait été conçu à l’origine d’après un modèle occidental, et introduit via Pékin ou Canton. On peut également voir des fours ouverts de ce type dans les albums illustrés consacrés à la fabrication de porcelaine de Guangzhou destinée à l’exportation (voir p. 112, ill. 5). Beurdeley et Raindre observent, à propos de ces albums illustrés, que l’on y voit représentés aussi bien des ming lu que des an lu et que la structure d’un ming lu ressemble en effet à celle d’un four à moufle européen36

IIl. 32. Plat aux armes de Dom Luís Peregrino de Ataíde, porcelaine décorée, bleu de cobalt sous couverte, émaux polychromes et or sur couverte, D. 25,7 cm, Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722), vers 1720

Dish with the Arms of D. Luís Peregrino de Ataíde, porcelain decorated in underglaze cobalt blue, overglaze polychrome enamels and gold, D. 7 cm, China, Qing dynasty, Kangxi period (1662–1722), c. 1720

a mis en évidence les différences entre les falang cai (émaillé à la cour des Qing, (ill. 15) et les yangcai (émaillé à Jingdezhen) (ill. 16) en matière de poèmes et de motifs picturaux tels que paysages ou dessins de fleurs et oiseaux. Le texte du catalogue compare notamment la fleur de pêcher peinte sur yangcai et celle peinte par des peintres de cour comme Jiang Tingxi 蔣廷錫 (1669-1732) sous le règne de Kangxi50

Les panneaux décorés de paysages ou de peintures florales illustrent aussi l’étroitesse des liens avec le falang cai (ill. 17-19, 20). Les illustrations de livres imprimés, accessibles aux potiers locaux, pourraient avoir également joué un rôle dans le dessin sur porcelaine yangcai. De nombreuses études révèlent que le répertoire de ces livres illustrés constituait, au moins depuis la fin de la dynastie Ming, l’une des principales sources d’inspiration de la production locale (ill. 21-22)51. Les scènes du Xixiang Ji 西廂記, ou Histoire du pavillon d’Occident, étaient ainsi des motifs populaires pour les objets d’exportation comme pour ceux destinés au marché intérieur, et la pratique s’est maintenue après l’avènement de la famille rose au xviiie siècle (ill. 6)52

Les paysages avec composition en triangle sont les plus utilisés par les potiers de Jingdezhen, alors que la production falang cai destinée à la cour privilégie les paysages chinois traditionnels (zheng tong pai, 正統派), avec chaînes de montagnes en fond (ill. 15 et 17-19) parfois exécutés par les peintres de la cour eux-mêmes53 Parmi les yangcai (ill. 20), les décors issus de xylographies tels qu’une composition simple en triangle, ou des montagnes aux traits plus stylisés, sont d’un usage plus fréquent.

L’importance des éléments européens (matériau, technique, style) n’est pas non plus à négliger. Diverses espèces de « fleurs étrangères » (yanghua 洋花), telles qu’anémones, clématites ou autres, étaient en usage, ainsi que des plantes porte-bonheur autochtones comme le fungus (lingzhi 靈芝), dans la composition des rinceaux sur la surface principale, avec bandeaux de séparation à l’européenne (ill. 23), mais aussi bordures à motif géométrique traditionnel, feuilles de bananier avec des nuages ruyi au-dessus et au-dessous, ou pieds ornés de pétales de lotus stylisés. Bien que les lignes des contours et des textures soient apparentes, les effets d’ombre permettent de varier les nuances de couleurs pour les fleurs, tandis que les soulignements blancs jouent le même rôle pour les parures et pour le dessous des feuilles. Des fleurs occidentales sont en outre présentes dans les pièces falang cai de la cour (ill. 24), mais en nombre relativement limité, et leur place est moindre que dans les objets yangcai. Plus intéressant est le fait que le motif mille-fleurs européen a été réinterprété pour se combiner avec le langage décoratif traditionnel des rinceaux ou des branches fleuries coupées. Sur les objets hua falang destinés à la cour, on trouve soit de proches imitations du mille-fleurs (ill. 25), soit des compositions où les fleurs sont davantage espacées (ill. 27). Dans le yangcai, en revanche, le décor mille-fleurs est soit imité (ill. 26), soit transformé en bouquets de fleurs coupées, soit combiné au motif de rinceaux traditionnel (ill. 28-29, 30-31).

S’agissant des objets produits sur commande pour la clientèle européenne, d’autres sources d’inspiration existent également, étant donné que certains motifs ou compositions sont communs aux objets yangcai (commandes impériales) et aux articles d’exportation (ill. 32-33), quand bien même ceux-ci sont produits dans des contextes différents pour des clients différents. En témoigne la lettre dans laquelle Dentrecolles écrit que des dessins et modèles européens ont été apportés à Jingdezhen et que les artisans qui ont cherché à les reproduire ont éprouvé des difficultés à répondre aux exigences des commanditaires européens54 Dentrecolles cite par ailleurs les propos d’un responsable de la manufacture impériale réclamant des motifs nouveaux et originaux provenant d’Europe afin d’impressionner l’empereur55. Par ailleurs, les éléments décoratifs créés pour les yangcai apparaissent aussi sur des articles d’exportation56. Il y a dans les yangcai davantage de dessins ornementaux que de motifs picturaux sur fond blanc (personnages, fleurs et oiseaux, paysages), lesquels sont en revanche plus populaire sur les objets sortant des fours régionaux. Une explication possible est que l’imitation des pièces destinées à la cour était devenue une pratique courante, une autre que certains artisans travaillaient pour les deux secteurs. Je souhaite enfin mentionner une autre différence entre les schémas chromatiques des productions impériale et locale. Dans celui des objets famille rose destinés à l’exportation ou des objets dits fencai (ill. 2), un pigment blanc était appliqué avant d’ajouter le rose. Le but était probablement de diluer les

dinner tables. For European consumers, what was important was not just to own porcelain, but the ability to make a powerful visual statement about one’s taste and social status as an owner through the use of these goods as everyday objects. 15

Generally speaking, a full tea set should consist of a teapot, milk jug, slop bowl, sugar bowl with lid, twelve tea bowls and saucers, as well as six chocolate cups with handles and six without.16 Numerous eighteenth-century paintings depicting tea being served show Chinese porcelain being used at the table. A painting in the early 1780s by the Swiss artist Jean-Étienne Liotard (1702–1789) depicts a tea set of Chinese overglaze-enamelled porcelain decorated with delicate figures in various enamel colours (ill. 3). The teacups without handles are accompanied by matching saucers, as well as matching sugar bowls, milk jar, tea pot, slop bowl and a jar with lid for tea. There is also a matching plate, on which bread and butter is served (ill. 4). As the taste for tea and dinner tables expanded, certain shapes unfamiliar to the Chinese potter had to be specially ordered. For example, at the beginning of the eighteenth century, the teacup shown in ill. 4 was also used for chocolate drinking. But from the mid-eighteenth century, cups with single handles became so fashionable that the Dutch East India Company had to send drawings to Canton to instruct Chinese potters on how to design these chocolate cups.17 Another example can be seen in ill. 5: this tapering, cylindrical coffee pot has a side spout, a handle, and a pointed lid with a knob. This form of this coffee pot, with spout and handle at right angles, is derived from English silverware of the early eighteenth century18 and was in vogue in the first half of the eighteenth century, going out of fashion in the 1760s. Not only shapes but designs were copied by Chinese potters to cater for overseas markets. In the mid-eighteenth century, supercargoes provided a rich source of useful inspiration to Chinese porcelain painters. The

Ill. 4-5. Tasse et soucoupe, porcelaine, décor peint aux émaux polychromes et à l’or,

H. 4,5 cm, D. 11,7 cm, Chine, dynastie Qing, vers 1730, Musée Ariana, Genève, inv. AR 10091

Bowl and saucer, porcelain, painted with polychrome enamels and gold,

H. 4.5 cm, D. 11.7 cm, China, Qing Dynasty, c. 1730, Musée Ariana, Geneva, inv. AR 10091

>

Ill. 6-7. Cafetière armoriée, porcelaine décorée d’émaux polychromes et à l’or,

H. 25 cm, L. 16 cm,

D. 15,5 cm, Chine, Jingdezhen, dynastie Qing, entre 1730 et 1740, Musée Ariana, Genève, inv. AR 03700

Armorial coffee pot, porcelain decorated with polychrome and gold enamels, H. 25 cm, L. 16 cm,

D. 15.5 cm, China, Jingdezhen, Qing Dynasty, between 1730 and 1740, Musée Ariana, Geneva, inv. AR 03700

une assiette dont le rebord est orné de coquillages de style rococo, élément sans doute emprunté à celui d’une assiette en faïence de Rouen du début des années 17406. Les armoiries au centre de l’assiette sont celles d’une famille hollandaise du nom de Guillot. On note un rebord au dessin similaire sur des pièces bleu et blanc, dont le motif central illustre les étapes de la production du thé7

Le rococo a inspiré, en retour, une bonne part de la production de porcelaine chinoise réservée au marché intérieur. Il y connut sa forme la plus extravagante sous le règne de Qianlong (1736-1796). On observe souvent, dans la porcelaine destinée à l’empereur lui-même, des traits caractéristiques du style rococo, comme l’abondance des couleurs, des dorures et de l’ornementation, ou encore l’asymétrie des lignes (voir p. 42, 48-49, ill. 23, 28-31)8

Le commerce de la porcelaine émaillée

La clientèle européenne de l’époque est séduite à la fois par la solidité de la porcelaine émaillée et par sa sophistication technique. Au cours du xviiie siècle, le goût des amateurs évolue progressivement, en Occident comme en Chine, du bleu et blanc vers la polychromie dans toutes ses nuances9

À partir de la fin des années 1720, motifs, dessins et décors semblent compter davantage pour la clientèle européenne, car « plus le motif de décoration est nouveau, mieux il se vend 10 ». Les pièces émaillées sont dessinées selon la dernière mode et peuvent se vendre, en Angleterre, jusqu’à cinq fois le prix du bleu et blanc11. On peut lire sous la plume d’un subrécargue de la Compagnie anglaise des Indes orientales, dans les registres de 1731, que « Coiqua [un négociant en porcelaine chinoise de Canton] possède une caisse de cinq fines porcelaines émaillées dont nous pensons qu’elles seront source de profit en Angleterre, étant donné

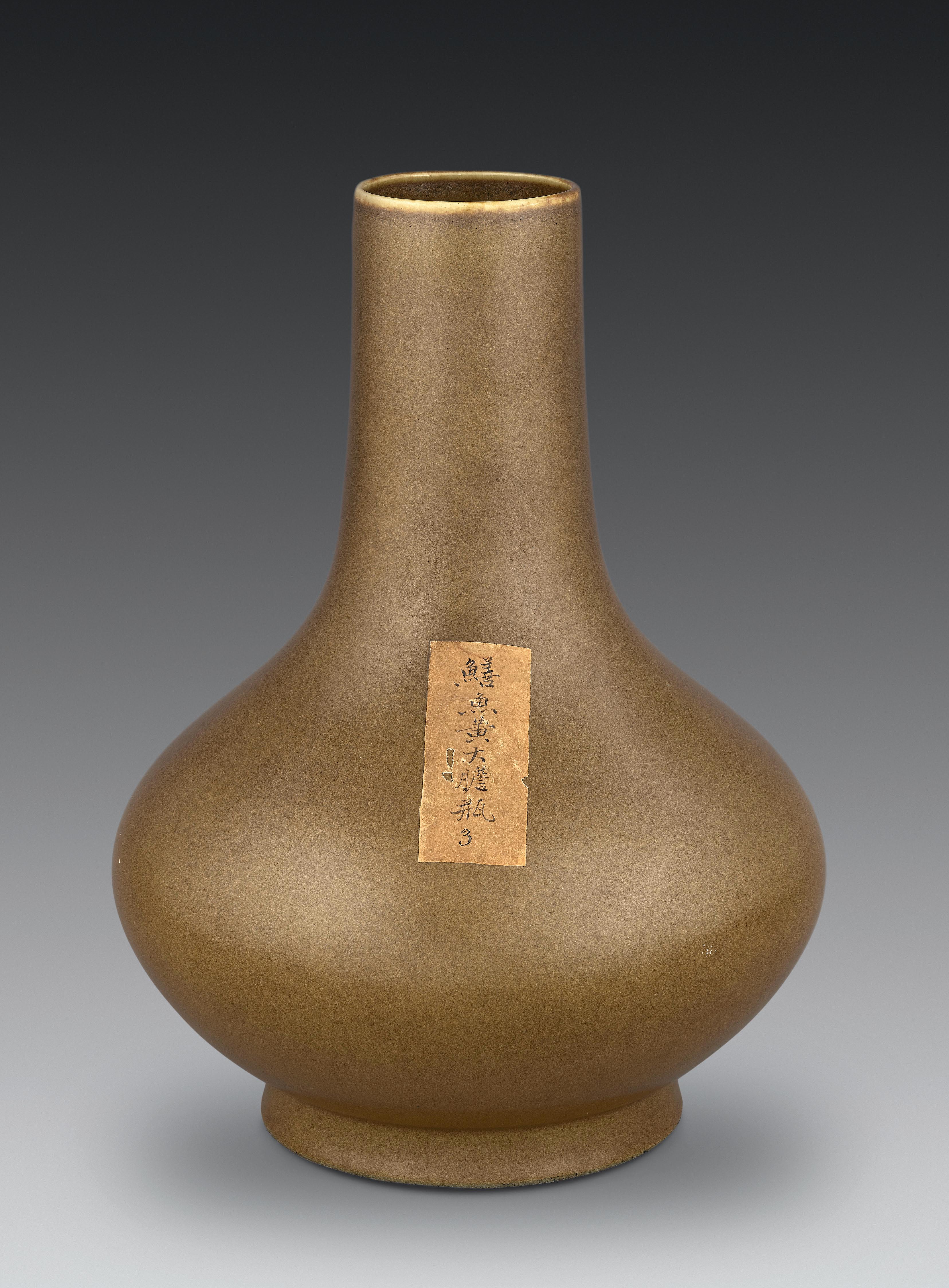

Ill. 7. Vase à panse ovoïde et col tubulaire, couverte jaune anguille, étiquette avec la mention « Vase à large panse couverte peau d’anguille », shanyu da dan ping « 鱔魚大膽瓶 3 », porcelaine, H. 34 cm, marque da Qing Tongzhi nian zhi 大清同治年製, dynastie Qing, époque Tongzhi (1861-1875), envoyé à la Manufacture de Sèvres par Anatole Billequin en octobre 1878, Sèvres – Manufacture et Musée nationaux, inv. MNC 8623.1 Vase with an ovoid belly and tubular neck, eel-yellow glaze, label with the inscription “Large-bellied vase eelskin glaze” shanyu da dan ping “鱔魚大膽瓶 3”, porcelain, H. 34 cm, Qing mark Tongzhi nian zhi 大清 同治年製, Qing dynasty, Tongzhi era (1861–1875), sent to the Manufacture de Sèvres by Anatole Billequin in October 1878, Sèvres – Manufacture et Musée nationaux, inv. MNC 8623.1

chimiste Alphonse Salvétat pour tenter de déduire les matières entrant dans la composition des décors décrits, ne permettait pas pour autant de visualiser véritablement les objets dont il était question. C’est entre autres ce qu’aura permis la mission Billequin.

Parmi les couleurs les plus remarquées des envois d’Anatole Billequin se trouve la fameuse couleur foie de mulet, poumon de cheval, lügan mafei 驢肝馬肺, illustrée ici avec le petit vase polylobé (ill. 6), que Gerspach décrit en des termes très élogieux :

Cette pièce admirable est la plus importante de l’envoi au point de vue de la couleur ; elle est revêtue d’un étonnant mélange flambé de rouge, violet, bleu, vert jaunâtre et de nuances qui défient la description ; elles semblent couler sur la porcelaine comme une sorte de lave de sang, de poumons, de foies fondus en émaux47

L’attention de Gerspach est par ailleurs retenue par certaines couleurs encore très peu présentes dans les collections occidentales48, telles que le jaune peau d’anguille shanyu huang 鱔魚黃 (ill. 7), bien qu’au vu des pièces qui lui ont été rapportées il ne saisisse pas vraiment l’intérêt attribué en Chine à cette couleur :

Chacune des cinq pièces de la collection a une couleur différente qui va du jaune clair au brun rouge, en passant par une sorte de vert bouteille ; aucune ne paraît mériter la célébrité attachée en Chine au jaune d’anguille, vers la fin du xviie siècle ; une seule, la gourde aplatie avec des dragons en relief, se rapproche comme ton général de la peau de certaines anguilles, mais l’émail est commun49

Ce qui, en revanche, va susciter un réel engouement en France à cette époque, non seulement du côté des savants mais également de celui des fabricants qu’ils fussent porcelainiers ou faïenciers, c’est le rouge, en particulier le rouge de cuivre sous couverte appelé « sang de bœuf », ainsi que les couvertes céladon et craquelé. En ouvrant le chapitre des différentes dénominations de couverte rouge en Chine, Édouard Gerspach ne s’attendait sans doute pas à tomber sur un problème si épineux, car les termes ne manquent pas entre le « rouge pierre précieuse » baoshihong 寶石紅, le « rouge sacrificiel » jihong 祭紅, le « rouge du ciel après la pluie » jihong 霽紅, le « rouge frais » xianhong 鮮紅, le « rouge haricot » jiangdouhong 豇豆紅 et le « rouge des fours de Lang », Lang yao 郎窯. Tous n’indiquent pas forcément des différences de nuances, le même rouge ayant parfois plusieurs appellations accumulées avec le temps, mais ils désignent tous des rouges obtenus à partir de l’oxyde de cuivre cuit à très haute température en atmosphère réductrice. Or, cette couleur était particulièrement appréciée des amateurs, et recherchée par les fabricants européens du xixe siècle. En témoignent les essais réalisés par Alphonse Salvétat dès la fin des années 184050, et divers paragraphes de Gerspach à propos de ces rouges. Dérivée du rouge de cuivre, la couverte dite « flambée » (aussi appelée flammée) représente en outre un grand défi technique pour les fabricants de porcelaine français. Gerspach n’hésite pas à déduire des décorations qu’il a sous les yeux une perception chinoise des couleurs. C’est le cas par exemple pour la couverte noire wujin 烏金 (ill. 8) :

Le noir sera toujours une couleur triste, les Chinois le savent depuis longtemps, aussi n’ont-ils jamais hésité à décorer les grandes pièces noires d’une peinture légère en or et quelques fois de fleurs blanchâtres, alors qu’ils se gardent bien de toucher aux émaux unis rouges ou bleus, si bien appelés couleur du soleil ou du ciel devenu clair après l’orage51

La mission Billequin marque une nouvelle étape dans l’étude des couleurs chinoises : la nomenclature est alors perçue comment un préalable essentiel à leur compréhension. La qualité des pièces, leur ancienneté importent peu par rapport à l’originalité de l’émail et sa rareté dans les collections européennes de l’époque.

Salvétat made a chemical analysis of each of the samples and discovered that in China the porcelain was not fired at 1400°C but at a temperature some 100°C lower, at around 1280°C. From this he concluded that this porcelain, which contained crystallised quartz and expanded more during firing, could be paired with colours whose characteristics when hot were akin to those of the paste, thus allowing them to be applied thickly.9 Using raw materials of French origin, he prepared a similar porcelain that he later proposed to call “Japanese porcelain” (abbreviated to “PJ”, porcelaine japonaise), which was in every respect equal to the Chinese original.10 The first piece known to have been made using this porcelain is this very cup with a copper-red ground, dated 14 July 1848.11 Several other firings were attempted during the same period (ill. 3) but this is undoubtedly the most successful piece in terms of its colour and decoration. As high-fired copper-red was not included among the samples sent from China by Father Ly, to compensate for this absence Alphonse Salvétat took samples from existing pieces.12 The chemist’s curiosity was undoubtedly attracted by this delicate colour, so easily affected by differing firing atmospheres, which he clearly described as “reductive” or “oxidising” atmospheres, conditions of “smoking” and even of “oxidising” and “reductive” flames.13

Alphonse Salvétat and Manufacture de Sèvres, Litron cup in porcelain with a copper-red glaze with gilded frieze, H. 6 cm, D. 6 cm, c. 1848, Sèvres – Manufacture et Musée nationaux, inv. MNC 7100.2

Il soumit à l’analyse chimique chacun des échantillons et en tira l’information que la porcelaine, en Chine, n’était pas cuite vers 1 400 °C, mais à une température inférieure de 100 °C, vers 1 280 °C. Cette différence lui permit de conclure que cette porcelaine, contenant du quartz cristallisé, se dilatant de façon plus importante pendant la cuisson, pouvait s’accorder avec des couleurs dont les caractéristiques à chaud s’approchaient de celles de la pâte, ce qui permettait dès lors de les appliquer en épaisseur9. Il composa alors, avec des matières premières françaises, une porcelaine semblable qu’il proposa plus tard d’appeler « porcelaine japonaise » (abrégée PJ), laquelle était en tout point égale au modèle chinois10. La première pièce connue est précisément cette tasse à fond rouge de cuivre datée du 14 juillet 184811. Plusieurs autres essais de cuisson remontant à la même période furent réalisés (ill. 3), mais il s’agit sans nul doute de la pièce la plus aboutie du point de vue de la couleur et de la décoration.

La couleur rouge de cuivre de grand feu ne faisait pas partie des échantillons envoyés par le père Ly, aussi pour pallier à ce manque le chimiste procéda à des prélèvements sur des pièces déjà existantes12. La curiosité de Salvétat fut certainement attirée par cette couleur si fragile aux différentes atmosphères de cuisson clairement décrites par le savant qui parle d’atmosphères « réductives » ou « oxydantes », de « conditions d’enfumage » ou encore de « flamme oxydante » et « réductive13 ».

Sa parfaite maîtrise de l’atmosphère du four lui a permis de cuire la frise dorée en réduction sans détériorer la fragile teinte rouge de cette tasse, qui serait devenue verte si elle avait été cuite en feu de moufle en atmosphère oxydante comme cela était l’usage. Très conscient de cette prouesse, il indique dans son texte sur le rouge chinois de grand feu :

J’ai déposé dans les collections du musée de céramique, divers échantillons à l’appui de mes essais. Sur l’un d’eux on a déposé en or une frise cuite et brunie. Je ne connais aucune pièce de la Chine qui ait reçu sur le rouge ou de l’or ou tout autre couleur14

5 Continents Editions

Art direction Direction artistique

Annarita De Sanctis

Editorial Coordination Coordination éditoriale

Aldo Carioli in collaboration with en collaboration avec Lucia Moretti

Translations Traductions

Timothy Stroud

Nicolas Véron

Editing Secrétariat de rédaction

Anne-Claire Juramie

Michael Serafian

Colour Separation Photogravure

Maurizio Brivio, Milan

All rights reserved Tous droits réservés © Fondation Baur, Musée des arts d’Extrême-Orient, Genève, 2022

For the present edition Pour la présente édition © 5 Continents Editions, Milan, 2022

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

5 Continents Editions

Piazza Caiazzo 1– 20124 Milan, Italie www.fivecontinentseditions.com

ISBN 979-12-5460-005-4

ISBN Fondation Baur 2-88031-037-7

Distributed by ACC Art Books throughout the world, excluding Italy. Distributed in Italy by Messaggerie Libri S.p.A. Distribution en France et pays francophones BELLES LETTRES / Diffusion L’entreLivres

Printed and bound in Italy in July 2022 by Tecnostampa – Pigini Group Printing Division Loreto – Trevi, Italy, for 5 Continents Editions, Milan

Achevé d’imprimer en Italie sur les presses de Tecnostampa – Pigini Group Printing Division Loreto – Trevi, Italie pour le compte de 5 Continents Editions, Milan, en juillet 2022

Photo credits Crédits photographiques :

© Fondation Baur, Musée des arts d’Extrême-Orient / Marian Gérard : ill. 2, 3 et 4 p. 16-17, ill. 1 et 2 p. 22-23, ill. 3 et 4 p. 24-25, ill. 5 p. 27, ill. 28, 29, 30 et 31 p. 48-49, ill. 1 et 2 p. 68-69, ill. 5 p. 73, ill. 6 p. 74, ill. 7 p. 76, ill. 8 p. 77

© Bibliothèque nationale de France : ill. 1 p. 107

© Pauline d’Abrigeon : ill. 1-2 p. 62-63, ill. 2 p. 108, ill. 3 p. 109, ill. 5 p. 112, p. 160

© Nicolas Foucher : ill. 10 p. 123

© iStock (Getty Images). Photo by Eugene Malinin : ill. 4 p. 72

© Frigesch Lampelmayer : ill. 1 p. 139, ill. 2, 3, 4 et 5 p. 140-143, ill. 6 p. 144

© Metropolitan Museum of Art, New York : ill. 10 p. 80

© Musée Ariana / Angelo Lui : ill. 6 p. 28

© Musée Ariana / Sandra Pointet : ill. 4 et 5 p. 94-95, ill. 6 et 7 p. 96-97, ill. 8 et 9 p. 98

© Musée Ariana / Jacques Pugin : ill. 2 p. 92

© National Library of Australia : p. 158-159, p. 161 (détail).

© National Palace Museum, Taipei : ill. 7 et 8, p. 30, ill. 9 et 10, p. 33, ill. 11 et 12, p. 34, ill. 13 et 14, p. 35, ill. 15 et 16 p. 38, ill. 20 p. 40, ill. 23 p. 42, ill. 24 et 25 p. 44-45, ill. 27 p. 46, ill. 33 p. 52, ill. 3 p. 63, ill. 3 p. 71, ill. 9 p. 78, ill. 11 p. 83

© Palace Museum, Beijing : ill. 4 p. 63

© The J. Paul Getty Museum, Los Angeles : ill. 3 p. 93

© RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier : ill. 1 p. 14, ill. 26 p. 46

© RMN-Grand Palais (Sèvres – Manufacture et Musée nationaux) / Martine Beck-Coppola : ill. 3 p. 135

© RMN-Grand Palais (Sèvres – Manufacture et Musée nationaux) / Sylvie Chan-Liat : ill. 8 p. 119, ill. 2 p. 133

© RMN-Grand Palais (Sèvres – Manufacture et Musée nationaux) / Stéphane Maréchalle : ill. 6 p. 115, ill. 7 p. 116, ill. 9 p. 120, ill. 1 p. 132

© Jorge Welsh Works of Art, Lisbon / London : ill. 32 p. 50