Table of Contents Sommaire

6 So Distant, So Near: The Land of Morning Calm

Ji-Young Demol Park and Lee Lee Nam

7 Si loin, si proche : le Pays du matin calme

Ji-Young Demol Park, Lee Lee Nam

LAURE SCHWARTZ-ARENALES

38 Landscape Painting and the Painter Jeong Seon, Gyeomjae (1676–1759)

39 La peinture de paysage coréenne et le peintre Jeong Seon, Gyeomjae (1676-1759)

PIERRE CAMBON

52 Ji-Young Demol Park. Visions of an Idyllic Switzerland

53 Ji-Young Demol Park. Visions d’une Suisse idyllique

PHILIPPE CLERC

58 Relay

59 Relais

KARELLE MÉNINE

64 Water, Ink, and My Origins

65 L’eau, l’encre, aux origines

JI-YOUNG DEMOL PARK

70 Living Landscapes: Lee Lee Nam’s Updating of Ancient Paintings

71 Paysages vivants : la réactualisation des peintures anciennes par Lee Lee Nam

MAEL BELLEC

76 Light in Traditional Korean Landscape Painting

77 La lumière dans la peinture de paysage traditionnelle coréenne

LEE LEE NAM

126 Acknowledgements

127 Remerciements

du céladon sont donc aussi ceux de la Corée des rizières resplendissantes et des pics enneigés ; lieu d’itinérance et de méditation des lettrés confucéens, paradis taoïstes et terres pures peuplés d’immortels et d’apsara (ill. 12), ermitages bouddhiques et souffles chamans, la montagne, au Pays du matin calme, investit tous les champs de la création.

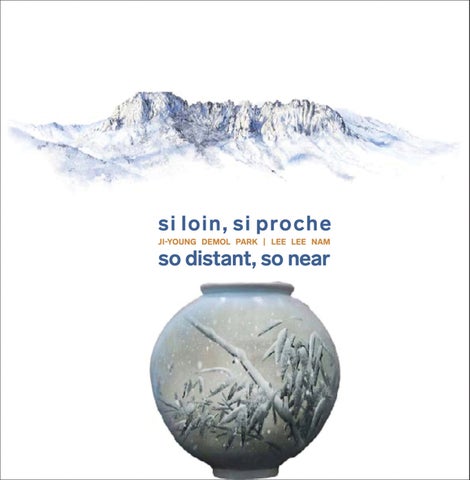

Ill. 13. Jeong Seon (1676-1759)

Les monts de Diamant 금강산도

Geumgangsando (金剛山圖), début du xviiie siècle, encres et couleurs sur soie, feuille d’album, 28,1 × 33,7 cm

Séoul, Musée de l’université de Corée

Jeong Seon (1676–1759)

The Diamond Mountains 금강산도

Geumgangsando (金剛山圖), early 18th century, ink and colours on silk, leaf from an album, 28.1 × 33.7 cm

Seoul, Korea University Museum

Si loin, si proches, les montagnes de Jeong Seon

« Les monts de Diamant sont divisés en montagne intérieure et montagne extérieure.

La première est féerique et spectaculaire, la seconde est vaste et imposante. Ensemble, elles constituent la grotte du jardin des dix mille jades.

De loin, la vue est encore plus belle que de près, et la seconde visite surpasse la première. »

Attribué à Kim Chang-heup *

* Extrait du colophon calligraphié dans l'angle supérieur droit de la peinture de Jeong Seon rreproduite ci-dessus (ill. 13).

From

Koguryo

to

Goryeo,

Fifth to Fourteenth Centuries

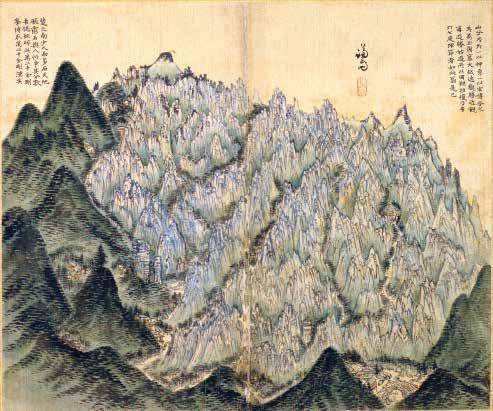

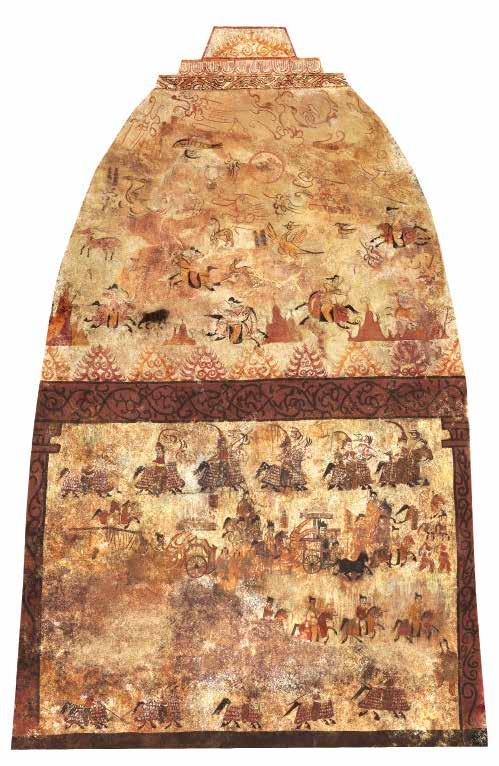

The first landscape paintings in the Korean peninsula date from the time of the Three Kingdoms (first to seventh centuries), and are the wall paintings in the Koguryo tombs, classified as a UNESCO World Heritage site in 2004. At that time, this Korean kingdom was a true power and rival to its Chinese neighbours; its territory extended over today’s DPRK (Democratic People’s Republic of Korea, often called “North Korea”) and Manchuria, which is today an integral part of the People’s Republic of China. In the wall paintings, set against a backdrop of jagged mountains that echoes the stylisation of the fifth-century paintings in Dunhuang at the entrance to Xinjiang, archers on horseback, taller than the mountains through which they are supposed to be riding, are shown spiritedly hunting tigers and deer, which flee from them in panic. The most famous scene is the “Tomb of the Dancing Figures” in Tunggou, close to Ji’an, one of the kingdom’s first capitals, as from the third century. Another scene of the same type, dated 408, appears in the tomb of Deokheung-ri, 덕흥리 고분 (徳興 里古墳), near Pyongyang, the last capital of Koguryo, as from 427 (ill. 1). The rider turns in the saddle to fire his arrow at a stag, depicted in full leap, alongside a mountain much smaller than himself, and schematised to resemble a Chinese boshanlu, the characteristic mountain-shaped incense burners of the Han period ( 206 BC – 220 AD). In the sixth century, the landscape was depicted more realistically, but also more cosmically, in the context of a resurgence of Taoism arriving straight from China. In Jinpari Tomb no. 1, close to the city of Nampo, a tree is blown away by the wind, its graceful silhouette and pure line standing out against a stormy sky filled with fantastical clouds (ill. 2). In the large Gangseo tomb 강서대묘 (江西大墓, sixth to seventh centuries), the scenes are calmer, and the laternendecke ceiling is painted with a landscape that emerges from the rock, creating a distant perspective that plays on depth such that the gentle central mountain is flanked on either side by smaller massifs (ill. 3). In the space of two centuries, the kingdom of Koguryo laid the foundations of the Korean style of landscape painting, with its curiously realistic emphasis. This dream-like approach is found in the Goryeo period (tenth to fourteenth centuries), during which the peninsula was unified with Kaesong as its capital and Buddhism spread throughout

Ill. 1. « Scène de chasse », tombe de Deokheung-ri, 덕흥리 고분 (德 興里古墳), chambre antérieure mur est, 408 apr. J.-C. Hunting Scene, Tomb of Deokheung-ri, 덕흥리 고분 (德 興里古墳), anterior chamber eastern wall, 408 AD

De Koguryo à Goryeo, ve-xive siècle

Les premières peintures de paysage en Corée renvoient au temps des Trois Royaumes (ier -viie siècle) avec les peintures murales des tombes Koguryo, classées au patrimoine mondial par l’Unesco en 2004. Le royaume coréen est alors une véritable puissance, rivale de ses voisins chinois, et s’étend sur le territoire de l’actuelle RPDC (République populaire démocratique de Corée, souvent appelée « Corée du Nord ») et de la Mandchourie, partie intégrante aujourd’hui de la République populaire de Chine. Dans un décor de montagnes, en forme de dents de scie, qui fait écho à la stylisation des peintures de Dunhuang, au ve siècle, à l’entrée du Xinjiang, des archers à cheval, plus grands que les reliefs où ils sont censés évoluer, se livrent avec fougue à la chasse au tigre et au cerf, qui fuient devant eux de façon éperdue. La scène la plus célèbre se trouve à Tunggou, dans la « tombe des danseurs », à côté de Ji-an, l’une des premières capitales du royaume dès le iiie siècle. Une autre du même type apparaît dans la tombe de Deokheung-ri 덕흥리 고분 (徳興里古 墳), datée de 408, à côté de Pyongyang, la dernière capitale du Koguryo dès 427 (ill. 1). Le cavalier se retourne pour décocher sa flèche sur un cerf, saisi en plein élan, à côté d’une montagne bien plus petite que lui, schématisée à la manière des boshanlu chinois, ces brûle-parfums en forme de montagne typiques de la période des Han ( 206 av. J.-C. à 220 apr. J.-C.). Au vie siècle, le paysage se fait plus réaliste, mais aussi plus cosmique, sur fond de résurgence du taoïsme, tout droit venu de Chine, avec l’arbre emporté par le vent de la tombe no 1 de Jinpari, à côté de Nampo, à la silhouette gracieuse, à la ligne épurée, qui se détache sur un ciel de tempête où déferlent des nuées fantastiques (ill. 2). Dans la grande tombe de Gangseo 강서대묘 (江西大墓, vie -viie siècle), la vision devient plus apaisée, et sur le plafond en laternendecke est peint un paysage, surgissant de la roche, dans une perspective lointaine qui joue la profondeur avec une montagne centrale, à la silhouette très douce, flanquée de part et d’autre de massifs plus petits (ill. 3). En l’espace de deux siècles, le royaume de Koguryo a donc posé les bases du paysage en Corée qui révèle un souci curieusement réaliste.

Ill. 2. « L’arbre sous le vent », tombe de Jinpari n° 1 진파리일호무덤 (眞坡里一號), [vie siècle]

Tree in the Wind, Jinpari Tomb no. 1 진파리일호무덤 (眞坡里一號), [6th century]

Faisant part au rêve, cette approche se retrouve sous la période Goryeo (xe -xive siècle), qui voit l'unification de la péninsule autour de la capitale Kaesong et l'imprégnation du bouddhisme dans toute la société. Elle se décline sur les céladons à décor incrusté sous couverte, à l’aide de

meurtri par un conflit dévastateur, où le palais Gyeongbok à Séoul, le centre du pouvoir, reste à l’état de ruine après l’invasion japonaise. Son contemporain, Kim Myong-guk (début du xviie siècle), est quant à lui fameux pour son goût pour l’alcool, mais aussi pour ses compositions à l’encre délavée dans le sillage des Ming. Si l’ambiance est longtemps austère, comme l’illustrent les céramiques blanches, de forme globulaire, typiques d’une production locale que l’on appelle « jarre-lune » (ill. 19, p. 24), la situation change au xviiie siècle, au temps du roi Yeongjo (1724-1776). Le royaume connaît alors une phase d’expansion économique qu’illustre la diffusion de la porcelaine bleu et blanc de la manufacture royale de Bunwon dont les décors s’inspirent très largement des codes picturaux (ill. 18, p. 23). Au « siècle des lumières », le mouvement Silhak, 실학 (« Science du réel »), cherche à définir une voie coréenne, par-delà le néo-confucianisme.

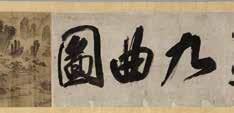

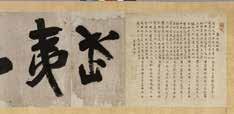

Ill. 8. Yi Seong-gil, Les neuf chants de la vallée de Wu-i 무이구곡도

Mui Gugokdo (武夷九曲圖), 1592, rouleau, encre et couleurs sur soie

33,5 × 398,5 cm

Séoul, Musée national de Corée Yi Seong-gil, The Nine Songs of the Wu-i Valley 무이구곡도 Mui Gugokdo (武夷九曲圖), 1592, scroll, ink and colours on silk 33.5 × 398.5 cm

Seoul, National Museum of Korea

Jeong Seon, peintre de paysage

C’est à cette mouvance qu’appartient le peintre Jeong Seon 정선 (鄭敾), nom de plume Gyeomjae 겸재 (謙齋, 1676–1759), dans un contexte où la Corée n’est pas insensible aux échos venus de l’Occident, du fait de la présence des Jésuites à la cour de Pékin où Séoul dépêche régulièrement ses ambassades. C’est d’ailleurs un membre de l’une d’entre elles, Yi Seung-hun 이승 훈 (李承薰,1756-1801), qui sera le premier Coréen à se convertir au catholicisme, en 1784, dans la capitale de l’empire du Milieu. Jeong Seon ouvre la voie à la « coréanisation » de la peinture de paysage en Corée, en peignant les plus beaux sites naturels du royaume, en les décrivant d’après la réalité. Sa vision synthétique et globale en fait aussi l’un des peintres les plus importants en Asie du Nord-Est; il se distingue en effet par ses compositions audacieuses, loin des codes établis, sa mise en scène des sites et sa liberté de facture et de touches procédant par coups de pinceau verticaux. Il évolue à la fin de sa vie vers une approche de plus en plus personnelle et abstraite : le sujet se déconstruit progressivement, les notes de couleur et d’encre se juxtaposant les unes aux autres, au point que le motif finit par se dissoudre à travers le papier, gagnant en suggestion ce qu’il perd dans la précision du dessin, pour faire l’apologie de la seule peinture dans ses jeux d’encre et de pinceau (Le Mont Mongmyok – Namsan, Musée de l’université de Corée, cat. 6). De même que Hokusai est associé au Japon aux vues du mont Fuji, de même

Fruit du métissage de techniques orientales et occidentales, mariant vides, dessin à l’encre aux tracés vigoureux, lavis éthérés, contrastes et perspectives, mon travail se situe en effet à la croisée des chemins, tout à la fois imprégné de la culture de ma jeunesse coréenne et de celle acquise en Europe où je me suis installée.

De ce constat, je décide de me replonger dans la culture de mon pays ; et c’est ainsi que je redécouvre l’œuvre de Jeong Seon (1676-1759), l’un des rares peintres coréens qui se distingue des styles traditionnels chinois. Je me sens tout particulièrement proche des nombreux carnets de voyage, des dessins d’après nature qui caractérisent sa peinture ; mon travail semble entrer en pleine résonance avec la manière dont il appréhendait et exprimait le paysage.

Lorsque Laure Schwartz-Arenales, directrice de la Fondation Baur, Musée des arts d’Extrême-Orient de Genève, m’a contactée pour me faire part de son souhait d’exposer mon travail et « mon retour aux sources », c’est avec enthousiasme que j’ai accepté. Je pouvais enfin développer cette série dont je rêvais sur les massifs coréens et en présenter une nouvelle sur les Alpes que j’affectionne tant.

Bien plus que lors de mes précédents voyages en Corée, j’ai croqué les massifs, sur les traces de Jeong Seon : j’ai marché sur les mêmes montagnes pour découvrir sur le terrain les paysages qu’il avait dessinés.

Trois cents ans plus tard, contemplant les mêmes paysages, je vous livre ici l’interprétation picturale de mes émotions.

Chaque dessin, aquarelle, encre que je fais sur la nature, sur les montagnes, me paraît être une façon de poser un caillou devant ces éléments précieux dont il faut prendre soin. Je ne cherche pas à réaliser une représentation naturaliste de ces éléments, mais à traduire en image une attitude d’émerveillement et de contemplation.

J’entretiens par ailleurs un rapport très sentimental avec la céramique. Il y a encore quelques années, ma mère préparait toutes sortes de Kimchi qu’elle faisait fermenter dans des jarres placées dans le jardin. Lorsque, plus jeune, je développais mon travail vidéo, je réalisais des installations mettant en situation des céramiques dans lesquelles étaient projetées des images liées à mon enfance. C’est pourquoi je suis heureuse et honorée de présenter mes encres au côté des magnifiques œuvres anciennes de la Fondation Baur et du Musée Guimet ; semblant entrer en communion avec mon travail, les tuiles décorées, et surtout les jarres de lune, par leur forme épurée, le vide, exempt de toute représentation, me touchent particulièrement.

Ill. 3. Ji-Young Demol Park

Sambuyeon Cascade Hantangang

Geopark, 2023, encres et aquarelles, 120 × 80 cm

Ji-Young Demol Park

Sambuyeon Falls Hantangang

Geopark, 2023, inks and watercolours, 120 × 80 cm

literati during times of political turmoil and war, which compelled them to seek solace in the peace and beauty of the mountains. As a result of this withdrawal from the world, which deprived them of an existence in the midst of social life and power, their bitterness was coupled by the pursuit of light through the practice and contemplation of landscape painting. The anguish of their vision was expressed in the intensity and textures of the ink they used.

In this regard, media art techniques that place emphasis on surfaces rather than lines are close, optically, to the spirit and modes of expression of ink painting in traditional “real views”: in contrast with the classical pictorial modes of Western art, which organise the landscape from a single viewpoint, “real views” commonly employ the typically Eastern combination of the “three distances”,3 which accentuate the treatment of planes and textures in the depiction of mountains. Conversely, unlike the Far Eastern landscape tradition, the use of Western perspective makes a radical distinction between the landscape and the viewer. At the confluence of these different perceptions, the media arts accord a central role to the viewer’s gaze in the creative process and interpretation of the work, promoting the depth and stimulation of the visual experience.

Ill. 1. Lee Lee Nam d’après Jeong Seon

Inwangjesaekdo-Quatre saisons

인왕제색도-사계, 2009, TV LED, vidéo à canal unique, couleur, son, 4’5”

Lee Lee Nam, based on Jeong Seon Inwangjesaekdo-Four Seasons, 인왕제색도-사계, 2009, LED TV, single-channel video, colour, sound, 4’5”

Ill. 2. Lee Lee Nam d’après Jeong Seon Chutes de Bagyeon 박연폭포, 2017, TV LED, vidéo à canal unique, couleur, son, 7’9”

Lee Lee Nam from Jeong Seon Bagyeon Falls 박연폭포, 2017

LED TV, single-channel video, colour, sound, 7’9”

Dans une peinture de paysage, la rencontre de la lumière et de la nature évoque bien plus qu’un mode de vie érémitique baignant dans une quiétude absolue. Elle reflète aussi les sentiments de frustration des lettrés face aux troubles politiques et aux guerres qui les poussent à rechercher le réconfort dans la paix et la beauté des montagnes ; face à ce retrait hors du monde qui les prive d’existence au sein de la vie sociale et du pouvoir, leur amertume s’accompagne d’une quête de lumière à travers la pratique et la contemplation de la peinture de paysage. Cette vision tourmentée s’exprime dans l’intensité et les textures de l’encre. À cet égard, les techniques d’art média qui consistent à mettre l’accent sur les surfaces plutôt que sur les lignes se rapprochent, d’un point de vue optique, de l’esprit et des modes d’expression de la peinture à l’encre dans les « vues authentiques » traditionnelles : par opposition aux modes picturaux classiques de l’art occidental organisant le paysage à partir d’un point de vue unique, celles-ci recourent communément en effet à la combinaison typiquement orientale des « Trois distances3 », qui valorisent dans l’évocation de la montagne le traitement des plans et des textures. D’autre part, à la différence de la tradition paysagère extrême-orientale, l’usage de la perspective occidentale opère une distinction radicale entre le paysage et celui qui le regarde. Au confluent de ces différentes perceptions, les arts média confient au regard du spectateur un rôle central dans le processus créatif et l’interprétation de l’œuvre, favorisant la profondeur et la stimulation de l’expérience visuelle.

Dans notre monde réel rempli de lumières, constamment traversé de vibrations chromatiques, le rendu de la matérialité, les questions de perspective au sein de la peinture de paysage comptent moins que

1

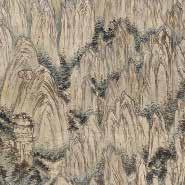

Jeong Seon (1676-1759)

Vue générale des monts de Diamant 금강전도 Geumgang jeondo (金剛全圖), 1734, rouleau, encre et couleurs légères sur papier, 130,8 × 94,1 cm

Leeum, Musée d’art Samsung

Jeong Seon (1676–1759)

General View of Diamond Mountains 금강전도 Geumgang jeondo (金剛全圖), 1734, hanging scroll, ink and light colours on paper, 130.8 × 94.1 cm

Leeum, Samsung Museum of Art

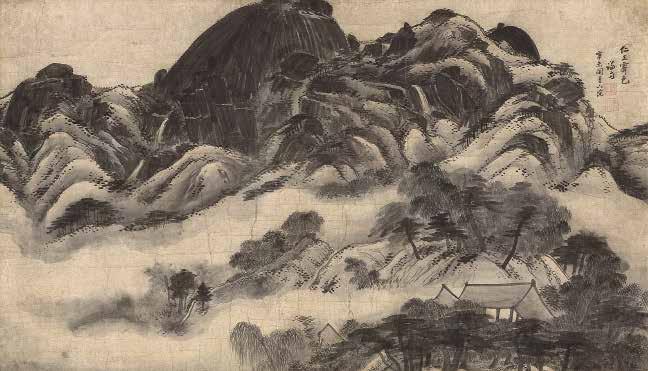

7

Jeong Seon (1676-1759)

Le mont Inwang après la pluie

인왕제색도 Inwang Jesaekdo

(仁王霽色圖), encre sur papier, 1751

138,2 × 79, 2 cm

Séoul, Musée national de Corée

Jeong Seon (1676–1759)

Mount Inwang After the Rain

인왕제색도 Inwang Jesaekdo

(仁王霽色圖), ink on paper, 1751

138.2 × 79.2 cm

Seoul, National Museum of Korea

11

Ji-Young Demol Park

Seoraksan depuis Gwongeumseong

설악산 권금성에서, 2022, encres et aquarelles, 110 × 55 cm

Ji-Young Demol Park

Seoraksan from Gwongeumseong

설악산 권금성에서, 2022, inks and watercolours, 110 × 55 cm

12

Ji-Young Demol Park

Vallée Seoraksan Cheonbuldong

설악산 천불동 계곡, 2023, encres et aquarelles, 110 × 55 cm

Ji-Young Demol Park

Seoraksan Cheonbuldong Valley

설악산 천불동 계곡, 2023, inks and watercolours, 110 × 55 cm