‘L’HOMME LE PLUS FORTUNÉ DE SON TEMPS’

SIR RICHARD WALLACE: CONNAISSEUR, COLLECTIONNEUR ET PHILANTHROPE

‘L’HOMME LE PLUS FORTUNÉ DE SON TEMPS’

SIR RICHARD WALLACE: CONNAISSEUR, COLLECTIONNEUR ET PHILANTHROPE

Sir Richard Wallace (1818-1890), qui a donné son nom à la somptueuse Wallace Collection de Londres, fut un homme remarquable au parcours exceptionnel. Enfant illégitime né à Londres dans des circonstances obscures sous le nom de Richard Jackson, il grandit à Paris auprès de Maria Fagnani, épouse du troisième marquis de Hertford dont elle vit séparée. Là, de l’adolescence à la maturité, il travaille comme agent artistique du célèbre amateur d’art et collectionneur francophile Richard Seymour-Conway, quatrième marquis de Hertford, avant d’hériter de lord Hertford, en 1870, une fortune considérable et une collection d’art hors du commun. Sa philanthropie vaut à Wallace une belle renommée dans le Paris de 1870-1871, durant le siège de la capitale par les Prussiens, qui clôt la guerre franco-allemande par une humiliante défaite française, et, peu après, lors des troubles civils de la Commune. Récompensé par un titre de baronnet décerné par la reine Victoria, Wallace passe l’essentiel de ses deux dernières décennies à Londres en qualité de collectionneur et amateur d’art reconnu, de propriétaire terrien en Ulster et dans le Suffolk, de député, de philanthrope et de membre apprécié de nombreuses commissions. Il est profondément convaincu de l’importance de l’éducation par l’art, dans l’intérêt général et pour enrichir la création dans les industries manufacturières. À cet effet, il prête sans compter pour des expositions en Angleterre, en Irlande et en France et fait également don d’œuvres et d’ouvrages sur l’art à des musées et des galeries dans ces deux premiers pays.

La vie personnelle de Wallace et son héritage soulèvent de nombreuses questions intrigantes : qui étaient ses parents ? Était-il le fils illégitime du quatrième marquis de Hertford ? Pour quelle raison a-t-il troqué dans sa jeunesse le nom de Jackson pour celui de Wallace ? Pourquoi la mère de son fils, la future lady Wallace, et luimême ont-ils attendu trente ans pour se marier ? Pourquoi s’est-il

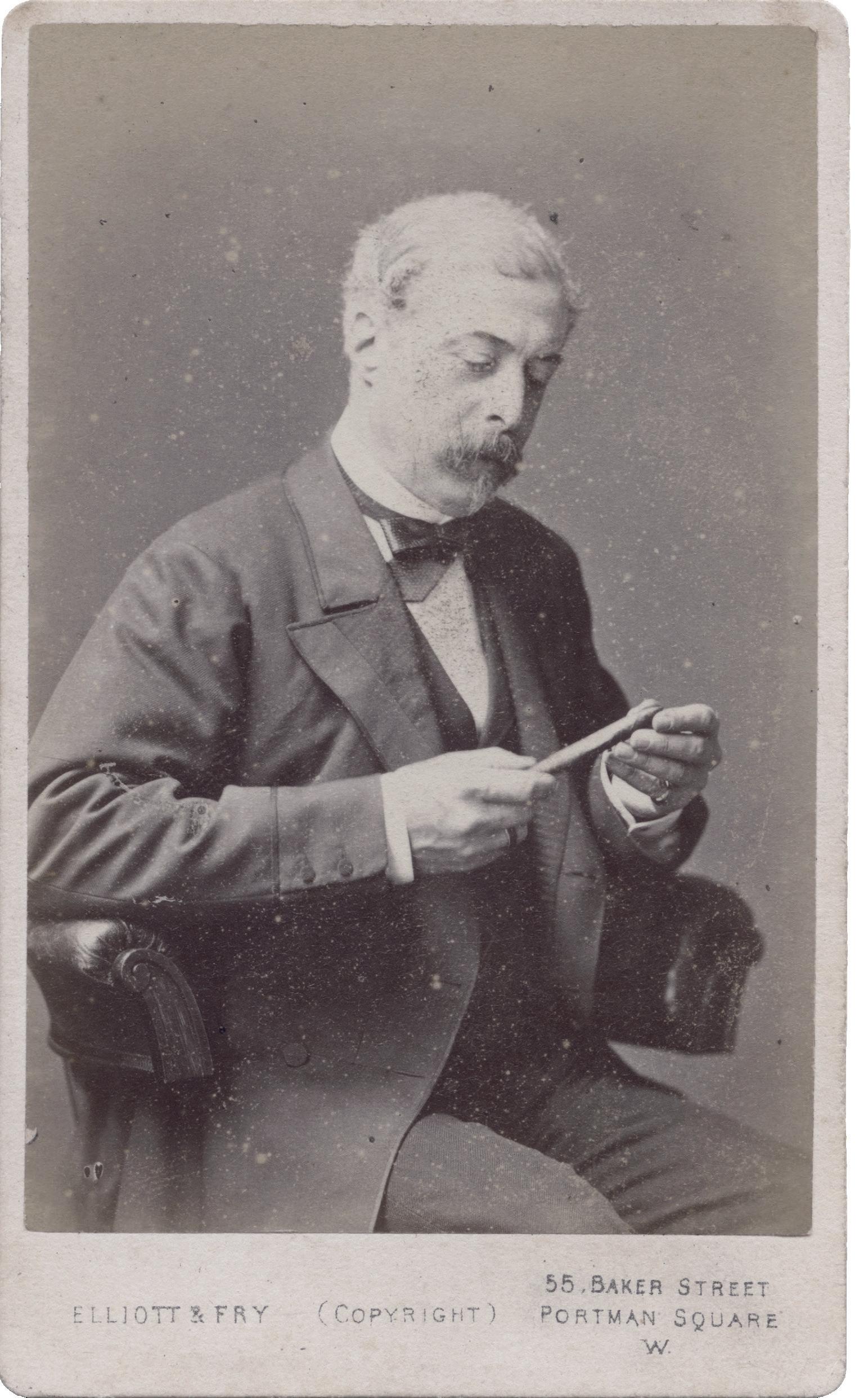

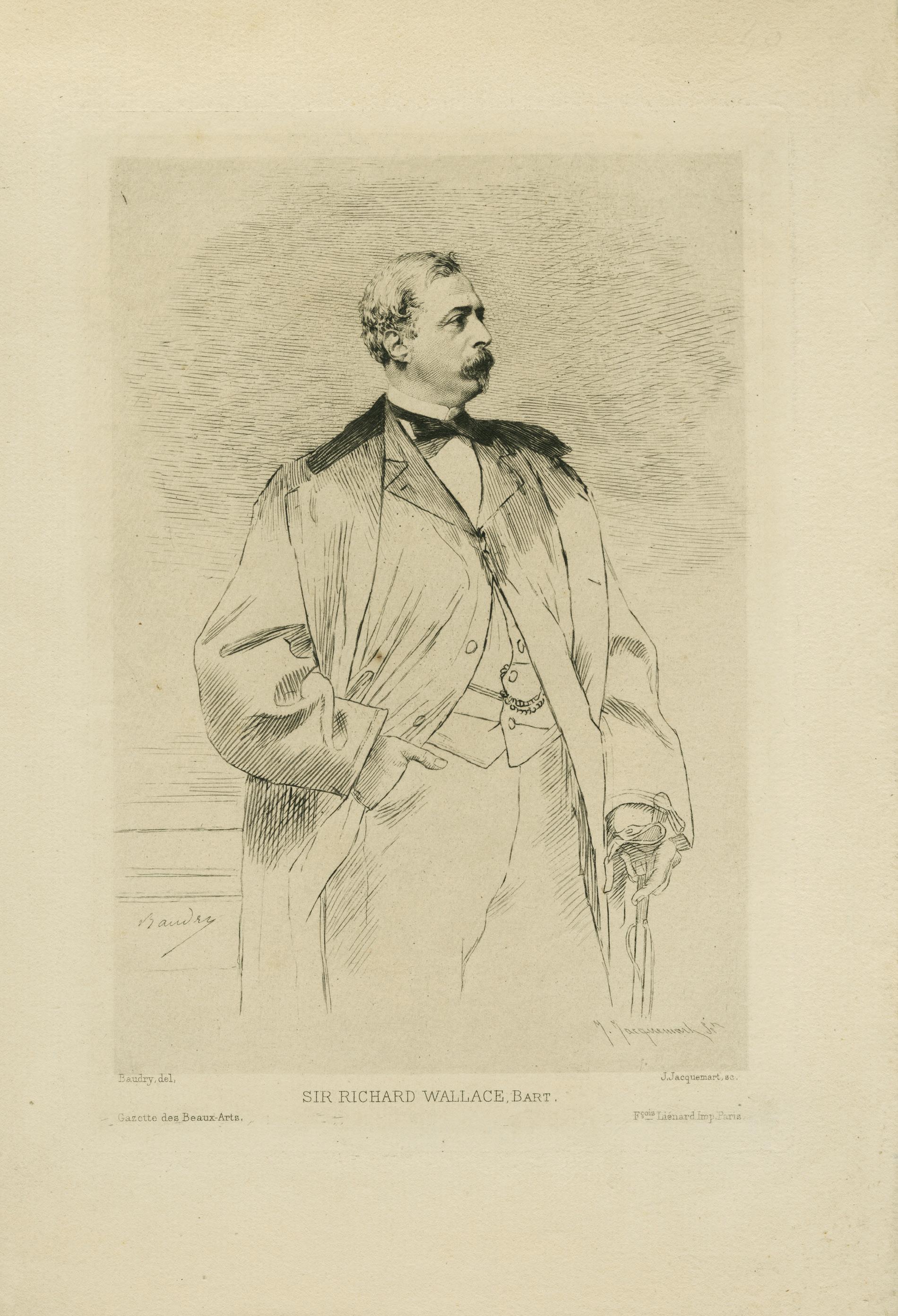

Ci-contre: Sir Richard Wallace, Bar[onne]t. Eau-forte par Jules-Ferdinand Jacquemart d’après un dessin de Paul Baudry (1828-1886), pour la Gazette des Beaux-Arts, janvier 1873. La vue en contre-plongée et les proportions généreuses des vêtements de Wallace contribuent à donner de lui l’image d’un homme de bien, d’un personnage imposant.

Les légendes pour les illustrations p. 1, 2, 4 et la couverture se trouvent à la p. 432.

éloigné de son fils unique ? Après sa mort, comment lady Wallace, une Française parlant mal anglais, a-t-elle pu demeurer impliquée dans le monde de l’art et de la bienfaisance en Angleterre, et pourquoi a-t-elle légué la Wallace Collection à la nation britannique ?

La vie de sir Richard regorge de sujets d’étonnement et de fascination et les circonstances dans lesquelles la Wallace Collection a été léguée au pays par sa veuve ont de quoi nourrir des interrogations sans fin. Pourtant, ce n’est qu’en 2018, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance, que paraît ce livre qui revient en profondeur sur l’existence et l’héritage de cet homme. Son auteure, Suzanne Higgott, est conservatrice à la Wallace Collection, spécialisée dans certaines pièces d’arts décoratifs Renaissance acquises par sir Richard ainsi que dans l’histoire des collections, avec un intérêt particulier pour Wallace et la formation de sa collection d’art et d’armes et armures du Moyen Âge et de la Renaissance. On trouvera dans cette vaste fresque de personnages et d’œuvres restitués dans leur contexte géographique et historique quantité d’informations nouvelles et une profusion d’images parmi lesquelles des photographies inédites issues de collections privées. Nous devons à la générosité de Marilyn et Lawrence Friedland d’avoir pu réunir et présenter cette documentation sous un jour aussi attrayant, tandis que les recherches préparatoires à ce livre ont pu être financées grâce au soutien de la Wallace Collection Foundation. J’aimerais remercier les uns comme les autres d’avoir saisi avec autant de largesse et d’enthousiasme l’occasion de mener ce projet à bien.

Ce livre se découpe en huit chapitres. La première partie regroupe les chapitres I à IV, qui proposent une enquête biographique sur les origines de Richard Wallace, son milieu et sa vie. La deuxième, qui rassemble les chapitres V à VII, analyse les rapports de sir Richard avec l’art à partir de 1870 – année où il hérite de la collection du quatrième marquis de Hertford (à l’exception des œuvres inaliénables de la famille Hertford) –, la façon dont il l’a enrichie et administrée et son action pour rendre l’art plus accessible au grand public. La troisième partie se résume au chapitre VIII, axé sur la vie

et la personnalité de lady Wallace, sur son legs de la Wallace Collection à la nation britannique et sur le rayonnement de celle-ci.

C’est grâce à l’œil exceptionnel et à la philanthropie de sir Richard Wallace, alliés au dévouement de lady Wallace et à sa volonté d’exaucer le vœu de son mari, que la partie de l’incomparable collection, constituée par les quatre premiers marquis de Hertford et sir Richard Wallace, qui occupait le rez-de-chaussée et le premier étage de Hertford House à la mort de lady Wallace en 1897 a pu être offerte à la nation britannique. À travers sa gratuité d’accès, son programme dynamique d’animations et de manifestations, ses expositions temporaires, sa bibliothèque, ses archives et sa présence en ligne, la Wallace Collection perpétue les valeurs d’éducation et d’enrichissement par l’art si chères à sir Richard Wallace.

Xavier Bray Directeur de la Wallace Collection

vii. mettre l’art à la portée de tous

Àpartir de l’automne de 1871, sir Richard et lady Wallace passent davantage de temps à Hertford House. D’emblée, Wallace manifeste ses intentions philanthropiques envers sa nouvelle patrie par des initiatives qui, à la fois, servent l’intérêt général et frappent les esprits. Consciemment, il s’agit d’actes altruistes et bienveillants, destinés à rapprocher le grand public de l’art autant pour son plaisir que pour son édification. Inconsciemment, ils visent probablement à assurer à Wallace un rang dans la société britannique malgré le grave handicap social que constitue son illégitimité. Il arrive dans un pays où, aux yeux d’un Français en tout cas, le statut social est plus lié à la naissance qu’au mérite. Comme le notait Paris Guide quatre ans plus tôt, « en fait de société, du reste, les Anglais trouvent la France plus libre, plus libérale, plus ouverte que leur propre pays. La société anglaise, chez elle, est réglée comme du papier à musique ; elle a une hiérarchie sévère dans laquelle le plus idiot petit lord passe avant un homme de génie sans titre. » 1 La rapidité avec laquelle Wallace entreprend sa première action de bienfaisance notable après avoir emménagé en Angleterre confirme l’idée que, consciemment ou non, il cherche à se faire accepter sans délai à travers son activité philanthropique.

La culture artistique et la sensibilité de sir Richard transparaissent dans ce premier don. Le 25 octobre 1871, il écrit à William Boxall, directeur de la National Gallery, pour lui offrir un chef-d’œuvre de jeunesse de Gerard ter Borch, The Ratification of the Treaty of Münster (voir p. 277).2 Petite par son format mais grande par son importance historique, cette œuvre était le tableau phare de la vente Demidoff de 1868. À cette occasion, lord Hertford se l’était adjugée anonymement pour la somme astronomique de 182 000 francs – le montant le plus élevé jamais payé pour une œuvre isolée par un fondateur de la Wallace Collection – après que Mannheim eut livré en son nom une bataille d’enchères féroce contre Boxall, pourtant déterminé à l’acquérir pour l’État. Horrifié par cette somme considérable, Boxall déclarera à l’issue de la vente : « La grande valeur et la beauté de ce

Pages précédentes : Détails d’un bassin. Probablement portugais ; fin du XVIe siècle, avec ajouts ultérieurs. (voir p. 293)

Ci-contre : Détail de Henry Jamyn Brooks (1839-1925), Private View of the Old Masters Exhibition, Royal Academy, 1888 (Vernissage de l’exposition des grands maîtres, Royal Academy, 1888), 1889 (voir p. 295 et légende p. 420).

Au premier plan, on reconnaît de gauche à droite lord Wantage, sir Richard Wallace, la comtesse de Jersey, sir Frederic Leighton et lady Wantage. (National Portrait Gallery, Londres)

Michel Angelo Pittatore (1825-1903), William Boxall, 1870, huile sur toile, 69,2 x 60 cm. Surtout connu pour ses portraits, Boxall sera nommé directeur de la National Gallery à la mort de sir Charles Eastlake en 1865 et en partira en 1874. (National Portrait Gallery, Londres)

tableau ne font aucun doute. Mais jamais on n’avait encore payé des prix aussi extravagants pour des tableaux ! Je repars les mains vides, mais j’ai tout fait pour l’emporter, sauf être assez fou pour finir à l’asile. » 3

Boxall convoitait ce tableau pour plusieurs raisons. Preuve de l’habilité technique de Ter Borch, celui-ci faisait l’admiration générale. De plus, il constituait un témoignage contemporain d’un événement marquant de l’histoire de la république des Pays-Bas : la ratification du traité qui, en 1648, avait mit fin, en faveur de celle-ci, à quatre-vingts ans de conflit avec l’Espagne. En outre, la toile offre des portraits ressemblants de nombreux participants à cette signature. À l’heure où les pouvoirs publics se souciaient de plus en plus de démocratiser l’accès à l’art, Boxall regrettait aussi d’avoir laissé échapper cette peinture à la vente Demidoff car « [il n’imaginait] pas œuvre plus attrayante pour les visiteurs du musée, toutes classes confondues ».4 Le geste de Wallace survient au lendemain de l’achat, par la National Gallery, de soixante-dix-sept tableaux hollandais et flamands issus de la collection de l’ancien Premier ministre, sir Robert Peel, événement qui peut fort bien l’avoir inspiré. Intervenant si peu de temps après et dans un tel contexte, le don de Wallace suscite sans nul doute force attention et compliments. Wallace sait sûrement qu’à la vente Demidoff, Boxal était le sousenchérisseur. S’il fait ce cadeau à la National Gallery, lui explique-til, c’est parce qu’il « estime que la place de cette Œuvre d’Art rare est parmi les précieux chefs-d’œuvre de cette noble Institution et nulle part ailleurs ».5 Au préalable, Wallace semble avoir fait part de son intention à Boxall en personne, qui s’est dit touché par sa courtoisie et sa délicatesse. Henry Ponsonby écrira avec plus de verve que « Wallace l’a envoyé chercher […] lui a demandé comment il pourrait faire don d’un […] tableau. Boxall lui a donné la marche à suivre. Voici le tableau, dit Wallace, en lui montrant le Congrès de Munster du doigt, & sur le coup Boxall tombe à genoux devant Wallace. » Boxall accède à la demande de Wallace de consulter le rapport qu’il a remis aux administrateurs après son revers à la vente Demidoff, et

Wallace promet de le renseigner sur les personnages représentés sur le tableau, signe de son grand intérêt pour les figures historiques.6 Par la suite, Wallace semble toutefois avoir eu le sentiment de s’être précipité en accomplissant dès son arrivée en Angleterre ce geste noble pour se faire admettre comme connaisseur d’art et philanthrope. Le peintre William Robert Symonds, pour qui il pose en 1885 (voir p. 154), se souvient que, durant leurs conversations, Wallace regrettait de s’être séparé du tableau.7 Pour la National Gallery, l’affaire du ter Borch se termine mieux que celle de The

Gerard Ter Borch (1617-1681), The Ratification of the Treaty of Münster (La Ratification du traîté de Münster), 1648, huile sur cuivre, 45,4 x 58,5 cm. D’une facture exquise, cette vue de la salle du conseil de l’hôtel de ville de Münster en Westphalie, à l’instant où le long conflit avec l’Espagne prend fin en faveur des Pays-Bas, est un chef-d’œuvre précoce de l’artiste. (National Gallery, Londres)

Peter Paul Rubens (1577-1640), The Rainbow Landscape (Paysage avec arc-en-ciel), v. 1636, huile sur panneau de chêne, 135,6 x 235 cm. (P63)

Rainbow Landscape de Rubens (ci-desssus). La galerie possédait déjà son pendant, A View of Het Steen in the Early Morning, quand The Rainbow Landscape a été mis en vente chez Christie’s en 1856. Sir Charles Eastlake, le directeur de l’époque, tenait à l’acquérir, mais il avait été devancé par lord Hertford. Wallace a beau le savoir, il ne veut en aucun cas se défaire du Rubens.

exposition de prêts au bethnal green museum, 1872-1875

À l’époque, Wallace est confronté à un grave problème pratique : il manque d’espace à Londres pour accueillir les œuvres parisiennes qu’il souhaite y transférer. Sa décision d’agrandir Hertford House doit être déjà prise. Pendant quelque temps, les travaux vont aggraver la situation en l’obligeant à déménager les pièces qui s’y trouvent.

vii. mettre l’art à la portée de tous

Vers la fin de 1871, Wallace sème les graines d’une future grande œuvre philanthropique : il prête de nombreuses œuvres d’art de sa célèbre collection pour inaugurer l’annexe du South Kensington Museum à Bethnal Green. Sa collection va être présentée dans un faubourg ouvrier de Londres où non seulement la population locale aura accès gratuitement à des trésors artistiques exceptionnels, mais où les fabricants de meubles, nombreux dans le quartier, pourront aussi observer avec profit une création et une qualité d’exécution hors du commun.8

L’idée d’ouvrir des musées dans des zones déshéritées de la capitale circule au département des Sciences et des Arts depuis les années 1850, après la création de ce corps à la suite du succès de l’Exposition universelle de 1851 au Crystal Palace. Henry Cole est à la tête du groupe de fonctionnaires chargé de promouvoir ces idées. En 1857, il devient le premier directeur du South Kensington Museum. À l’intention des personnes que le South Kensington Museum peut intimider, on propose d’ouvrir les galeries des quartiers défavorisés le soir et le dimanche. Organisée en 1857, la Manchester Art Treasures Exhibition, manifestation d’initiative privée, fera date. Située près des quartiers ouvriers, elle a entre autres priorités celle d’éduquer les ouvriers et les manufacturiers, et donc d’améliorer la création et le savoir-faire nationaux. Les pièces exposées, issues exclusivement de collections britanniques, entendent refléter l’ensemble des canons de l’art occidental. Une obligation morale pèse désormais sur le patrimoine artistique privé de Grande-Bretagne, celle d’être plus largement accessible dans l’intérêt du grand public et, en définitive, du pays.9

Au départ, Wallace ne songe pas à une exposition à Bethnal Green. Il propose de prêter sa collection au South Kensington Museum, assez fortement tributaire des prêts privés pour étoffer ses accrochages. Il en fait la suggestion à Henry Cole en décembre 1871.10 Les structures métalliques provisoires surnommées familièrement « les chaudières de Brompton » et érigées en 1856-1857 comme premier lieu d’accueil du South Kensington Museum ont déjà été démontées et réinstallées

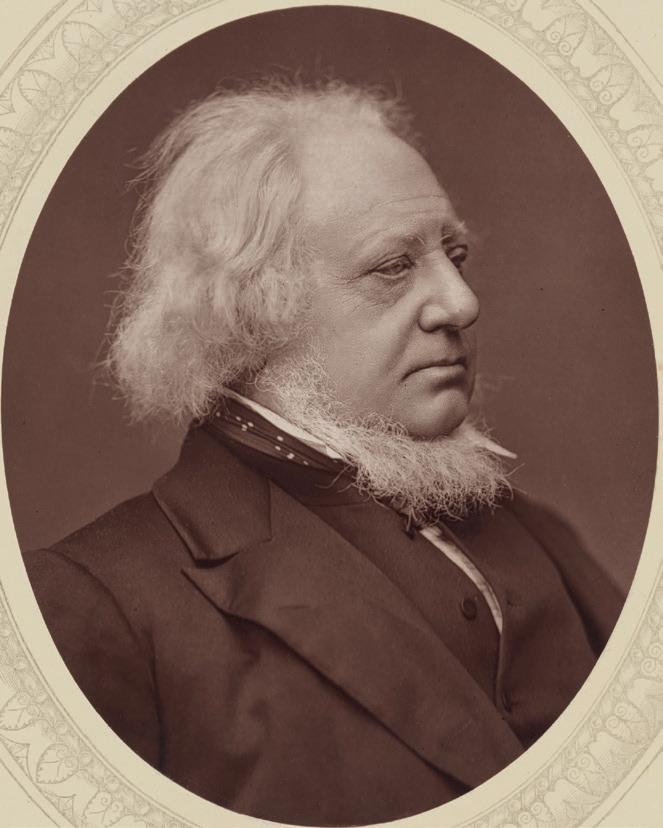

Sir Henry Cole (1808-1882). Photographie de Lock & Whitfield, 1877 ou antérieure. Convaincu de l’intérêt de l’art pour améliorer l’esthétique industrielle, Cole est à l’origine de la Grande Exposition de 1851. À la suite de cet énorme succès, il devient directeur en 1852 du Museum of Manufacures nouvellement créé, lequel deviendra le South Kensington Museum (et, en 1899, le Victoria and Albert Museum), pour en partir en 1873. Il sera fait chevalier en 1875. (National Portrait Gallery, Londres).

J. W. Wild (1814-1892), projet pour le Bethnal Green Museum, avec habillage en brique des « chaudières de Brompton » (détail), v. 1865. Les fonds manquent pour réaliser certaines parties de ce projet comme le clocher, mais les principaux éléments du bâtiment tel qu’il est réalisé sont en place. (Victoria and Albert Museum, Londres)

à Bethnal Green où, revêtues de brique, elle servent de première succursale du musée. Les collections Produits animaux et Aliments y sont transférées depuis South Kensington au début de 1872, ainsi que des exemplaires de l’« entomologie économique », pour être intégrés à un projet de musée du commerce dont l’Est londonien a besoin de longue date.11 En février 1872, Cole se dit que le nouveau musée pourrait ouvrir ses portes avec une exposition de tableaux issus des collections du duc de Westminster et de lord Eldon ainsi que, peutêtre, de celle de sir Richard Wallace.12

Le 13 mars, sir Richard écrit au South Kensington Museum pour l’informer qu’il est au courant de l’ouverture prochaine d’un musée à Bethnal Green et qu’il serait doublement heureux de voir tout ou partie de sa collection exposée « dans ce quartier populeux et ouvrier qui, à ce jour, n’a été gratifié d’aucun musée national ». Deux jours plus tard, lord Ripon, président du comité de conseil à l’Éducation, lui répond en le remerciant de sa proposition généreuse et « surtout de [son] intérêt pour les classes laborieuses de l’est de Londres ».13 Le 16 mars, il est toujours question d’une exposition, aux Fine Art Galleries de Bethnal Green, d’œuvres de plusieurs

vii. mettre l’art à la portée de tous prêteurs, dont la reine.14 Mais, le 30 mars, Wallace propose un changement de programme au profit d’une exposition issue d’un prêteur unique et regroupant des tableaux, meubles, bronzes et porcelaines du quatrième marquis de Hertford venus de Paris.

Il explique à Philip Cunliffe-Owen, une vieille connaissance du département des Sciences et des Arts, que lord Hertford mérite un hommage de cet ordre et qu’une telle occasion ne se représentera plus car dès qu’il aura installé la collection dans ses nouveaux locaux, il voudra en profiter seul. Il précise qu’il tient tout particulièrement à ce que la collection de Hertford soit montrée dans son intégralité. À la seule condition que lui, Wallace, prenne en charge tous les frais de transport.15 Sa proposition soulève l’enthousiasme. Elle intervient quelques jours après le début du déménagement de ses œuvres de Paris à Londres.16

Le 19 avril, Cunliffe-Owen signale que Wallace prête à Bethnal Green les œuvres de Hertford House et celles de Paris pour une exposition d’un an et prend acte de l’autorisation que lui a accordée le musée d’utiliser ses fourgons et son personnel pour transporter le tout.17 Le 9 mai, les tableaux sont accrochés à Bethnal Green. Cole les trouve « très sales ». 18 Finalement, il faudra mettre les bouchées doubles pour que tout soit prêt à temps car l’inauguration a été avancée : C.C. Black, chargé du catalogue de l’exposition, doit rédiger à la hâte 1 479 notices succinctes pour 678 peintures et aquarelles, 248 pièces de porcelaine de Sèvres, 310 meubles et bronzes, 132 majoliques et 111 miniatures,19 ces dernières étant livrées par Wallace en personne le 11 juin.20 L’arrivée tardive des boîtes à priser et des bijoux les empêche de figurer dans la première édition du catalogue.21 Un guide du musée plus détaillé, faisant la part belle à la « Collection d’objets d’art Hertford », paraît en 1872. Validé par le département des Sciences et des Arts et vendu également sur place, il renferme des commentaires plus analytiques sur les pièces exposées ainsi que des reproductions de trois porcelaines de Sèvres et d’une commode d’angle.22 Dans son préambule, Black explique que la collection a été constituée par lord Hertford sur une période

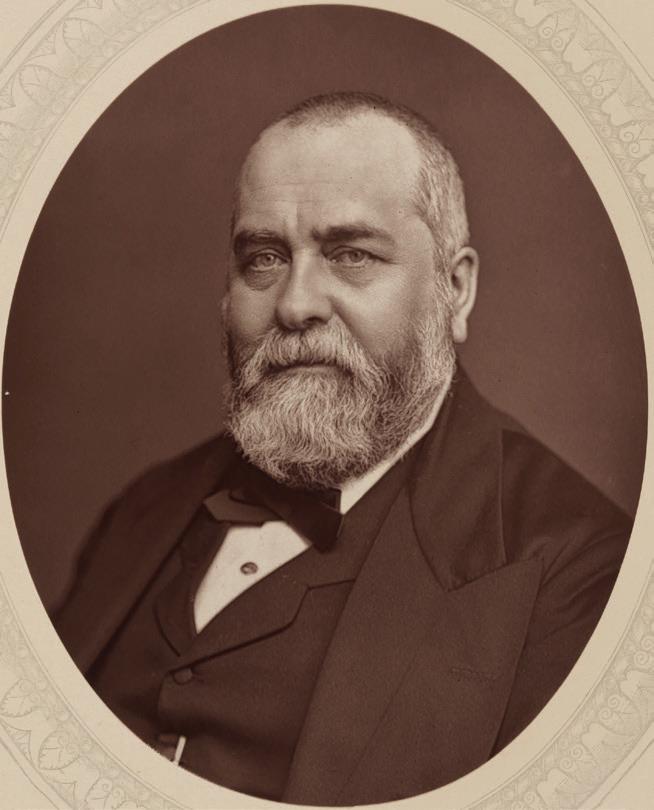

Sir Francis Philip Cunliffe-Owen (1828-1894). Photographie de Lock & Whitfield, 1880. (National Portrait Gallery, Londres)

Le prince de Galles inaugurant le Bethnal-Green Museum. Sur cette vue de la cérémonie du 24 juin 1872, les trompettes de l’orchestre de la Honourable Artillery Company sont représentés au premier plan ; les fauteuils italiens (voir p. 284) sont installés sur l’estrade située au fond de la galerie.

Ci-contre : Plat. Iznik, v. 1560-1570, faïence, d. 47,4 cm. Ce magnifique plat turc représentant un paon au milieu de fleurs et de feuillages sur un somptueux fond turquoise fait partie des œuvres prêtées par Wallace au Bethnal Green Museum. Celles-ci y sont transférées depuis Hertford House le 14 mai 1872. (C199)

de trente-cinq ans, signe qu’à travers cet événement Wallace entend honorer Hertford, même si lui-même vient d’acquérir bon nombre de ces œuvres, dont un plat iznik de la collection Nieuwerkerke (cicontre).23 L’exposition ouvre au public le 25 juin, mais les œuvres continuent d’arriver de Paris24 et l’événement en impose par son ampleur.

À la demande expresse de la reine, le prince de Galles, accompagné de la princesse Alexandra, la représente lors de l’inauguration officielle.25 L’exposition ouvre ses portes en grande pompe le 24 juin 1872. Les apparitions de membres de la famille royale dans le East End étant rarissimes, la manifestation suscite un grand intérêt populaire. Au début, jugeant que sa tenue n’est pas à

Fauteuil. Vénitien, v. 1825-1850, pin doré, garni de brocard de velours de soie, 156,5 x 108 cm. Appartient à un ensemble de huit pièces sculptées dans le style du XVIIIe siècle, avec de tout jeunes garçons étendus en haut des accoudoirs et les pieds de devant formant cariatides. Lors de l’inauguration du Bethnal Green Museum, deux de ces fauteuils sont occupés par le prince et la princesse de Galles. (F500)

la hauteur, Wallace est contrarié, mais finalement tout se déroule bien. (Un incident est évité de justesse : le matin de l’inauguration, lord Ripon écrit à Cole au sujet de l’inconvenance de certains des tableaux. Cole lui répond : « Sir. R. Wallace a déjà accepté de retirer tous les tableaux qui, à notre sens, seraient susceptibles de heurter la sensibilité anglaise. Ils ont été transférés à l’étage inférieur et ne seront pas exposés, mais renvoyés. Je ne pense pas qu’on puisse légitimement faire de reproche à aucun des tableaux exposés. »)26 Les invités royaux prennent place dans des fauteuils vénitiens richement sculptés et dorés qui appartiennent à la collection de Wallace et que l’on pense alors être du XVIIe siècle et provenir du palais des Doges. Louant à la fois Wallace et la princesse pour leur charité, une ode inaugurale proclame : « Sir Richard Wallace – c’est lui/Le défenseur du petit peuple,/Tel saint Martin, il répand son aumône,/Avant de partager son manteau. » Wallace fait aux hôtes royaux les honneurs de sa collection, qui occupe plus de la moitié du musée.27 Organisés par écoles nationales, les tableaux sont présentés au premier étage en compagnie des objets décoratifs, et les aquarelles sur des paravents au rez-de-chaussée.28 Le couple royal ne peut qu’être frappé par la représentation exceptionnellement forte, dans une exposition britannique, de l’art français du XVIIIe siècle et de la peinture française du XIXe siècle. Il ne verra pas Les Hasards heureux de l’escarpolette de Fragonard, qui aurait pu être critiqué (voir p. 97), que Wallace réserve, avec L’Enfant en Pierrot, d’acquisition récente (voir p. 71), à sa propre contemplation dans son bureau du 105 Piccadilly. Ce jour-là, Cole note dans son journal que la princesse se dit jalouse de Wallace. Le 29 juin, peu après l’inauguration, le Graphic affirme : « Sir Richard Wallace est le type et le modèle mêmes de ce qu’un homme riche devrait être, et nous espérons que d’autres parmi nos millionnaires s’inspireront de son exemple. »

Le nombre de pièces fluctue tout au long de l’exposition car Wallace en reprend certaines et en apporte d’autres, prêtant temporairement quatorze peintures de Meissonier à l’« exposition internationale » du South Kensington Museum en 1873.29 Lorsque

la huitième édition du catalogue d’exposition de Bethnal Green par Black paraît en 1874, le nombre total d’entrées s’élève à 2 030, soit une augmentation de plus de cinq cent cinquante par rapport à la première édition de juin 1872. La neuvième et ultime édition, parue en 1875, comporte à peine moins de 2 040 entrées.

Pour garantir l’accès du Bethnal Green Museum à tous, trois jours de gratuité sont prévus chaque semaine, durant lesquels l’établissement reste ouvert jusqu’à 22 heures. Au 25 juin, Cole consigne dans son journal l’affluence du premier jour de gratuité, attestant ainsi l’importance de cette exposition sans précédent dans le East End londonien : « Plus de 25 000 personnes. sales, & ravies & disciplinées ».30 La bonne société peut sans doute bénéficier de visites en petit comité.31 Pour le gros des visiteurs comme pour la presse, qui se fait abondamment l’écho de l’événement, ce sont les tableaux qui captent l’attention. Le jeune Vincent van Gogh, qui se rend à l’exposition durant son séjour de deux ans à Londres, tombe

Art Connoisseurs at the East End (Connaisseurs d’art dans le East End). Cette vue au titre ironique, qui montre des visiteurs originaires du quartier à l’exposition des œuvres de sir Richard Wallace au Bethnal Green Museum, paraît dans The Graphic du 19 avril 1873.

en admiration devant La Forêt de Fontainebleau: matin (ci-dessus) de Rousseau.32

Les Victoriens croyant aux vertus pédagogiques de la copie des chefs-d’œuvre, on assiste, pendant la seconde moitié du siècle, à des rapprochements entre musées et écoles d’art. Le département des Sciences et des Arts a la mainmise sur l’enseignement artistique à l’échelle nationale et, durant l’exposition de la collection de Wallace, les liens étroits entre le South Kensington Museum et les écoles d’art produisent des résultats concrets. Tout un chacun peut demander à copier des tableaux, mais en dehors des jours de gratuité et pas à l’huile. Parmi les copistes, on trouve Gertrude Jekyll, paysagiste et ancienne étudiante de la South Kensington School of Art, qui

vii. mettre l’art à la portée de tous

fait la navette depuis Henley-on-Thames pour réaliser des études à l’aquarelle de six toiles.33 Les aquarelles de Wallace et ses objets d’art décoratifs ne peuvent pas être copiés sans autorisation écrite.34 Les toutes premières photographies des meubles de la collection de Wallace sont prises en avril 1874 pour servir aux écoles d’art.35

Sir Richard, qui attache une grande importance à l’éducation par l’art, voit dans les bibliothèques publiques le moyen le plus direct de mettre les livres d’art à la portée du plus grand nombre. Le 16 juin 1874, il écrit au duc de Richmond, lord président du Conseil, en lui demandant que les droits perçus à l’entrée de l’exposition servent à doter Bethnal Green d’une bibliothèque d’ouvrages artistiques et éducatifs, autre bienfait apporté aux artisans et à la population de l’Est londonien. Il se trouve que ce projet figurait dans le programme initial du Bethnal Green Museum. Le Trésor refuse, ce qui, chose inhabituelle, conduit le comité de l’Éducation à s’opposer à cette décision au motif que le sens de l’intérêt général manifesté par Wallace à travers ce prêt est tout à fait exceptionnel.36

Au sujet de la fermeture de l’exposition, une incertitude plane sur sa date puisqu’elle est subordonnée à l’achèvement des travaux entrepris par sir Richard à Hertford House. Finalement, le 2 avril 1875, le Graphic annonce que le retrait des tableaux débutera la semaine suivante et prendra probablement deux ou trois semaines.

En définitive, les dernières pièces quittent sans doute le musée début mai.37 L’affluence totale de l’exposition a approché les 2 325 700 personnes.38 Dès que l’ensemble des œuvres a regagné Hertford House, Wallace écrit à Cunliffe-Owen pour lui exprimer ses remerciements et sa satisfaction d’avoir vu sa collection traitée avec soin.39

Vers la fin de l’exposition, le South Kensington Museum reçoit plusieurs propositions de prêts pour prendre sa suite à Bethnal Green. La reine et Gladstone font partie de ceux dont les œuvres sont retenues.40 La souveraine et plusieurs pairs avaient proposé des prêts pour l’ouverture officielle du musée. Même si ces candidatures avaient été reçues avant l’exposition de Wallace, le succès de celle-ci va encourager d’autres collectionneurs à offrir leurs services.

Coupe ou sucrier portant l’inscription « Richard Wallace ». Henry Greener’s Wear Flint Glass Works, Sunderland, v. 1872, 9,5 x 17,4 cm. Cette pièce commémorative en verre pressé célébrant la philanthropie de Wallace porte la marque d’enregistrement du 31 juillet 1869, mais cet objet doit être postérieur car, à l’époque, Wallace n’est pas connu pour sa philanthropie.

Une coupe ou sucrier commémoratif en verre pressé est réalisé par les verreries Greener de Sunderland pour célébrer la philanthropie de Wallace, peut-être en l’honneur de son prêt à Bethnal Green, même si l’absence de date laisse planer le doute puisque l’objet ne comporte pas de référence à sa dignité de baronnet et peut donc lui être antérieur. Qu’il soit fabriqué spécialement pour l’exposition de Bethnal Green ou avant, en reconnaissance de l’action caritative globale de Wallace, cet objet en verre répond parfaitement, par sa nature même, à son propos : esthétique et abordable grâce à la production en série, il constitue un hommage conforme à Wallace et à sa philanthropie dont beaucoup ont bénéficié.41

comités d’organisation, expositions et camaraderie à Londres et au-delà

À travers ses initiatives philanthropiques, Wallace s’est fait une place en un temps remarquablement bref dans les strates supérieures de la société britannique. Ses connaissances artistiques ont aussi eu une importance capitale dans la conquête de ce nouveau statut. Riche,

vii. mettre l’art à la portée de tous

facile à vivre et volontaire, il fait à l’évidence une recrue idéale pour tout comité d’organisation. Son implication et ses avis sont très recherchés. Divers exemples en témoignent. Dès mai 1872, il est élu à l’unanimité au bureau du Burlington Fine Arts Club, un cercle cosmopolite ouvert aux collectionneurs et amateurs d’art auxquels il emprunte parfois des œuvres pour les exposer.42 Peu avant l’inauguration de Bethnal Green, Wallace est aussi élu membre de la Society for the Encouragement of the Fine Arts, dont il deviendra président.43 En 1873, quand la catégorie de membre honoraire de la Royal Society of Painters in Water Colours est rétablie après une brève apparition dans les années 1850, Wallace est l’une des cinq personnes à y faire son entrée cette année-là.44 Lorsque l’exposition de Bethnal Green ferme ses portes en avril 1875, il est « vice-patron » (« vice-mécène») de celle intitulée « Yorkshire Exhibition of Arts and Manufactures », qui se tient à Leeds au Colour Cloth Hall et dans des bâtiments temporaires édifiés à proximité pour l’occasion.45 En août de cette même année, le peintre Frederic Leighton l’invite à entrer au bureau de la British Academy à Rome.46

Sir Richard n’est pas avare de prêts pour des expositions, même si aucun ne sera comparable par son ampleur à celui, somptueux, consenti à Bethnal Green (voir p. 383-385 pour la liste complète des expositions pour lesquelles on conserve trace de ses prêts). Leur contexte répond généralement à des paramètres bien définis. Outre que les expositions auxquelles Wallace collabore se trouvent presque toujours à Londres ou Paris, ou ont un rapport avec ses domaines d’Irlande et du Suffolk, elles ont souvent pour but de lever des fonds pour des causes caritatives. De même, ses dons à la communauté privilégient des institutions londoniennes ou se cantonnent à ses terres. À travers ses prêts réguliers, Wallace imite peut-être consciemment la reine et le prince de Galles. Depuis les années 1850, avec l’importance croissante prise par l’instruction publique, on assiste à une augmentation spectaculaire des expositions sur le sol britannique. Le prince Albert a embrassé cette cause avec enthousiasme, et la reine vient régulièrement en tête des prêteurs. Le

vii. mettre l’art à la portée de tous

prince de Galles honore les expositions de sa présence et de ses prêts. The Arab Tent de Landseer (voir p. 190) en témoigne : il l’achète après l’avoir vu à la Royal Academy en 1866, puis le prête en 1868, 1873, 1874 et 187847 avant de le revendre à Wallace.

Sir Richard fournit des pièces pour d’autres expositions du South Kensington Museum. Les circonstances dans lesquelles il prête vingt bijoux et montres pour l’exposition « Ancient and Modern Jewellery and Personal Ornaments » de 1872-1873 sont particulières. Quand le comte de Nieuwerkerke a fui la France pour l’Angleterre à l’automne de 1870, il a emporté avec lui des trésors de sa collection, surtout des bijoux et des montres, et en a déposé quarante au South Kensington Museum en 1870-1871 dans l’espoir de les vendre. La collection Nieuwerkerke achetée en bloc par Wallace en août 1871 inclut ces pièces, mais lui-même n’en prendra possession qu’en investissant Hertford House en 1875. Dans l’intervalle, il en prête vingt à l’exposition de bijoux. Le comité – exclusivement féminin – d’organisation de l’exposition, qui a la charge d’obtenir les prêts, compte en son sein la princesse Louise et la duchesse de Teck, qui tisseront des liens personnels avec Wallace (voir p. 132, 144, 191-193).48

La reine figure au premier rang des prêteurs de l’exposition « Special Exhibition of Enamels on Metal » de 1874 à South Kensington. Les vingt-deux pièces que Wallace y présente illustrent diverses techniques d’émaillage, depuis les émaux européens en ronde-bosse translucides et peints jusqu’aux cloisonnés chinois. Wallace fait partie de ceux qui acceptent que leurs objets les plus remarquables soient photographiés et que les images soient colorées d’après les originaux au profit des collections d’art du département des Sciences et des Arts du conseil de l’Éducation.49

La même année, six des objets en or asante achetés récemment par Wallace figurent aux côtés de ceux de la reine au South Kensington Museum où sont présentées des pièces, notamment en or, du royaume d’Asante (voir p. 188).50 Organisée à l’apogée de l’impérialisme triomphant, cette exposition saisit l’imagination de la presse et d’un public qui afflue en nombre. Les visiteurs doivent

Bijou en pendentif, L’Incrédulité de saint Thomas. Probablement Paris ou Londres, v. 1820-1837, mais peut-être pièce antérieure réparée et modifiée, or, émail en ronde bosse, rubis, perles, émeraudes, saphir, h. 7 cm. Fabriqué dans le style de la fin du XVIe siècle, ce pendentif représentant l’apôtre Thomas avec le Christ ressuscité est considéré comme un bijou Renaissance lorsque Wallace le prête pour l’exposition « Ancient and Modern Jewellery ». (W332)

Ci-contre : Plat. Le Triomphe de Galatée Attribué à Léonard Limosin (v. 1505-v. 15761577) ou à Pierre Pénicaud (actif v. 1550-1575), Limoges, v. 1560, émail peint sur cuivre, 44,2 x 32,4 x 4,2 cm. Ce plat est prêté par Wallace pour l’exposition « Special Exhibition of Enamels on Metal ». Il est admirablement peint en émail grisaille, une palette monochrome qui va du noir au blanc éclatant en passant par le gris. La scène centrale est inspirée d’une gravure de Marcantonio Raimondi d’après Raphaël, v. 1515-1520, tandis que les figures allongées et les cartouches ovales de la bordure sont inspirés des artistes de l’école de Fontainebleau engagés par François Ier dans les années 1540 et popularisés à travers des gravures. (C587)

être fascinés par ce groupe d’objets exotiques, et peut-être un peu impressionnés de les savoir liés à une royauté et à un pouvoir aussi étrangers à eux. Quelques années plus tard, pour l’exposition « Ryde Art Treasures Exhibition » sur l’île de Wight, Wallace prête sept objets asante en or51 ainsi que d’autres pièces exotiques et luxueuses, dont la magnifique épée de Tipû Sultân (à gauche) et une paire de flambeaux issus peut-être du sac du Palais d’été de Pékin (OA 1636 et OA 1637). Cette manifestation a pour but d’apporter à l’école d’art de Ryde des fonds dont elle a grand besoin ; la reine, dont la résidence favorite, Osborne House, se trouve sur l’île, apparaît là encore en tête des prêteurs. Outre qu’à l’époque, Frederick Davis, marchand au carnet d’adresses bien garni, habite Ryde et fait partie du bureau de l’école d’art et de celui de l’exposition, cela explique que l’événement attire des prêts de grands collectionneurs, parmi lesquels le baron Ferdinand de Rothschild et lord Tweedmouth. L’exposition rencontre un tel succès qu’elle est prolongée : programmée du 22 décembre 1881 au 14 janvier 1882, elle rouvre le 21 janvier jusqu’au 4 février 1882.

La collection de Wallace comporte peu d’exemples de dinanderie ibérique, mais deux d’entre eux sont spectaculaires : une aiguière et son bassin en vermeil, fabriqués à la fin du XVIe siècle, probablement au Portugal et semble-t-il pour la famille lisboète Anadia (voir cicontre et le détail p. 272-273). Ils font partie d’un ensemble prêté par Wallace pour l’exposition « Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art », tenue à South Kensington en 1881. Dans ses mémoires intitulés Bric-à-brac, le baron Ferdinand de Rothschild se dit déçu que son cousin Lionel ait manqué l’occasion de les acheter, permettant à Wallace de s’en emparer avec d’autres pièces de ce groupe, prêtées elles aussi pour l’exposition.52 BlaiseAlexandre Desgoffe fait figurer l’aiguière et le bassin dans la cascade miroitante d’objets en vermeil peinte en 1880 à Hertford House dans la partie gauche de son tableau d’objets d’art (voir p. 265). Le baron Ferdinand considérant que ces pièces avaient été offertes par le pape Clément VII à un « grand du Portugal », Wallace le pense sans doute

vii. mettre l’art à la portée de tous

aussi, même si les armes papales ont été ajoutées ultérieurement.

Leur acquisition illustre une nouvelle fois l’intérêt de Wallace pour les objets liés à des personnages historiques célèbres. C’est encore le cas d’un autre de ses prêts pour l’exposition de 1881, un bâton de commandeur espagnol de la fin du XVIe siècle décrit au moment de son achat comme « le bâton du duc d’Alva » (A989).53

Conséquence sans doute de sa collaboration chaleureuse avec Philip Cunliffe-Owen, entamée lors de l’exposition de Bethnal Green, et de l’impression de connaisseur averti et patriote qu’il produit sur le prince de Galles, Wallace est convié à se joindre aux commissaires de Sa Majesté ainsi qu’au comité des Beaux-Arts pour la section britannique de l’Exposition universelle de Vienne en 1873 et de celle de Paris en 1878.54 À Vienne comme à Paris, le prince de Galles est commissaire en chef de la section britannique. Pour Vienne, Wallace prend à sa charge près de 10 500 livres de dépenses de la section et, lors des deux expositions, donne l’exemple en

Aiguière et bassin. Probablement portugais; fin du XVIe siècle avec ajouts ultérieurs, vermeil ; aiguière h. 73 cm ; bassin d. 51,8 cm. La décoration de ce majestueux ensemble comporte des sujets et des motifs tirés de la mythologie classique et combine repoussé en haut relief, ciselure et gravure. Les armes du pape Pie IV au centre du basin (voir p. 272-273) et sur le couvercle de l’aiguière sont des ajouts postérieurs. (W53 et W82)

Ci-contre : Épée. Lame signée Assedallah d’Ispahan, parties fabriquées en Inde et en Iran, XVIIIe siècle, l. 88,5 cm. L’association actuelle du manche et de la lame date presque certainement du milieu du XIXe siècle ; l’inscription apocryphe reliant cette arme à Tipû Sultân (1753-1799), le « tigre de Mysore », a sans aucun doute été ajoutée à la même époque. (OA1402).

Atelier de Rembrandt (1606-1669), A Boy in Fanciful Costume (Jeune Garçon en costume fantaisie), 1633, huile sur panneau de chêne, 21 x 17,7 cm. (P201)

achetant des produits britanniques. Après l’exposition de Paris, à l’instigation du prince de Galles, il est fait chevalier commandeur du très honorable ordre du Bain.55

En dehors du South Kensington Museum, les prêts londoniens de Wallace se limitent à des tableaux. Il est assez fidèle à l’exposition des grands maîtres de la Royal Academy, à qui il prête en sept occasions entre 1872, où il apporte douze œuvres, et 1889 où il n’en fournit pas moins de trente-cinq, dont des toiles attribuées à Watteau, Lancret et Rembrandt. Même si onze de ses douze tableaux alors attribués à Rembrandt sont du nombre, il n’y joint pas A Boy in Fanciful Costume (à gauche) que, comme un autre portrait de garçon costumé, L’Enfant en Pierrot de Fragonard (voir p. 71), il ne prêtera jamais pour une exposition, peut-être parce qu’il tient à les avoir tous les deux près de lui.56 L’ampleur du prêt de 1889 à la Royal Academy laisse sans doute de nombreux vides dans l’accrochage de Hertford House, mais pendant la durée de l’exposition, de janvier à mars, Wallace passe quelque temps à Paris.57

Manifestement, sir Richard apprécie la camaraderie engendrée par les dîners annuels de la Royal Academy auxquels il assiste quand il le peut.58 Henry Jamyn Brooks résume le statut de Wallace au sein de l’institution artistique britannique en 1889, l’année d’avant sa mort, dans son tableau Private View of the Old Masters Exhibition, Royal Academy, 1888 (ci-contre). Sir Richard, au centre, converse avec lord Wantage, héros de la guerre de Crimée, philanthrope et frère cadet de sir Coutts Lindsay, fondateur de la Grosvenor Gallery. Sur le mur du fond sont accrochés des portraits de Marie de Raet et de son époux Philippe Le Roy par Van Dyck, propriétés de Wallace (P94 et P79). Par la suite, Brooks se rappellera sa venue à Hertford House pour voir les portraits de Van Dyck : « Je me souviens bien de sir Richard Wallace, avec son abord avenant et ses charmantes manières françaises, me guidant à travers les galeries. »59

Au sein du dynamique milieu artistique londonien des années 1870, les liens sont parfois très étroits : la femme du distingué collectionneur Robert Stayner Holford, Mary Anne, est la sœur de

sir Coutts Lindsay, lequel a épousé une descendante des Rothschild. Wallace peut avoir rencontré Lindsay à Paris dans les années 1850 quand celui-ci était l’élève d’Ary Scheffer. Au début de 1877, Lindsay ouvre sur Bond Street la Grosvenor Gallery, bientôt le lieu d’exposition privé le plus en vogue de Londres où l’on peut voir des œuvres de collections particulières et d’autres prêtées par les artistes eux-mêmes. Spacieux et luxueusement meublé, l’endroit offre un cadre agréable à une clientèle huppée venue contempler des expositions à la fois d’œuvres historiques et d’artistes plus avantgardistes, généralement absents de la Royal Academy. La galerie a noué d’étroites relations avec des représentants du Æsthetic Movement. Elle se donne notamment pour mission de rapprocher les professionnels de l’art et la société cultivée ; les Lindsay organisent dans ce but des réunions dominicales à l’heure du thé. La toute première exposition présente des œuvres de Bur ne-Jones, Whistler et Alma-Tadema. Des artistes étrangers comme Tissot et son ami Heilbuth profitent du robuste appétit des Britanniques pour les collections d’art, et certaines de leurs œuvres sont visibles à la Grosvenor Gallery en 1877. Wallace y montre deux tableaux

Henry Jamyn Brooks (1839-1925), Private View of the Old Masters Exhibition, Royal Academy, 1888 (Vernissage de l’exposition des grands maîtres, Royal Academy, 1888), 1889, huile sur toile, 154,5 x 271,5 cm. Au centre du premier plan, sir Richard Wallace, la comtesse de Jersey, sir Frederic Leighton (président de la Royal Academy) et lady Wantage écoutent avec attention lord Wantage, vu de profil (voir détail p. 274 et légende du tableau p. 420). Derrière eux, Apotheosis of the Duke of Buckingham (L’Apothéose du duc de Buckingham) de Rubens et Jordaens, propriété de lord Wantage, est flanqué des portraits monumentaux de Marie de Raet et de son mari Philippe Le Roy par Van Dyck, propriétés de Wallace. (National Portrait Gallery, Londres)

préfixes ajoutés aux numéros d’inventaire des œuvres d’art de la wallace collection

Un numéro muni du préfixe A, C, F, G, M, OA, P, S ou W est un numéro d’inventaire de la Wallace Collection. Chaque préfixe correspond à un type d’œuvre, soit :

A armes et armures européennes

C céramiques (y compris verre et émaux peints de Limoges)

F meubles

G boîtes en or

M miniatures

OA armes et armures « orientales »

P peintures

S sculptures

W œuvres d’art (orfèvrerie et autres objets d’art décoratifs auxquels n’a pas été attribué un préfixe particulier)

dimensions

La hauteur est toujours donnée avant la largeur ou la longueur ; « d » = profondeur ou diamètre. Pour les tableaux et les miniatures de la Wallace Collection, les dimensions données sont généralement celles de l’image sans le cadre.

basse-taille Technique consistant à appliquer un émail translucide sur un fond métallique gravé en bas-relief. bonheur-du-jour Petit bureau supportant une partie supérieure fermée par des portes. bourguignotte Casque laissant le visage découvert, normalement utilisé sur le champ de bataille. De forme enveloppante, il était pourvu d’une visière ou d’un rebord au-dessus des yeux et de garde-joues articulés et réunis par une lanière. cloisonné Technique consistant à emplir d’émaux colorés un réseau d’alvéoles délimitées par des lamelles d’or, d’argent ou de cuivre sur une base métallique. émail en résille sur verre Technique consistant à garnir des creux ménagés dans une plaque de verre à l’aide de minces feuilles d’or et à les emplir d’émail. en-ronde-bosse Technique consistant à appliquer de l’émail sur une forme métallique en trois dimensions.

d’art de

wallace collection mentionnées mais non reproduites dans le texte

A21. Armure pour homme et cheval. L’armure du che-val a été fabriquée à Landshut, peut-être par Ulrich Rämbs, et celle du cavalier en Allemagne du Sud, dont certaines parties à Landshut, v. 1480, fer, aciers bas et moyen carbone, cuir, feutre, toile, bois et alliage de cuivre

A30. Partie d’une armure de campagne et peut-être de tournoi. Kolman Helmschmid (1470-1532), gravée par Daniel Hopfer (1470-1536), Augsbourg, v. 1527, acier, alliage de cuivre, satin, cuir et or

A1128. Fusil à silex. Nicolas Noël Boutet (1761-1833), Versailles, v. 1800-1809, acier, argent, or, noyer, ébène, os de baleine et alliage de cuivre, l. 137 cm

C88. Coupe. Descente d’Orphée aux Enfers. Francesco Xanto Avelli da Rovigo (v. 1486-v. 1542), Urbino, probablement lustrée dans l’atelier de G. Andreoli (1465-1553), Gubbio, 1532, faïence émaillée à l’étain (majolique), d. 26,5 cm

A22. Armure de campagne. Allemagne, probablement fabriquée à Nuremberg, v. 1500-1510, acier moyen carbone

A205. Visière. Italie du Nord, probablement fabriquée à Milan, v. 1525-1550, acier moyen carbone

A1129. Fusil à silex, Nicolas Noël Boutet (1761-1833), Versailles, 1805-1809, acier torsadé, argent, or, noyer, ébène, os de baleine et alliage de cuivre, l. 137 cm

C159. Plat. Abigail apportant des présents au roi David Italie, XIXe siècle, faïence émaillée à l’étain (majolique), d. 40 cm

A29. Armure pour homme et cheval ayant appartenu à Othon-Henri, comte palatin du Rhin (1502-1559). Hans Ringler, Nuremberg, v. 1532-1536. Composite avec des parties provenant d’au moins deux armures et des éléments restaurés. Acier, peut-être fer, velours, or, alliage de cuivre et cuir

A989. Bâton de commandeur. Espagne, v. 1590, acier, argent et or, 77,8 x 3,1 cm

C160. Coupe. Cupidon, dieu de l’amour, aux yeux bandés. Manufacture Ginori, Doccia, v. 1860, faïence émaillée à l’étain (majolique), d. 23,8 cm

C161. Assiette. « onesta Babassa ». Manufacture Ginori, Doccia, v. 1860, faïence émaillée à l’étain (majolique), d. 23,8 cm

C246. Vase d’une paire avec bougeoirs (avec C247). Vase « à tête d’éléphant ». Manufacture de Sèvres, France, 1757, porcelaine tendre, 37,6 x 27,6 cm (C246), 37,8 x 27,6 cm (C247)

C432-3. Coupe avec couvercle et plateau. Écuelle « ronde tournée » et plateau « ovale ». Manufacture de Sèvres, France, 1767, porcelaine tendre, 12,6 x 19,9 cm

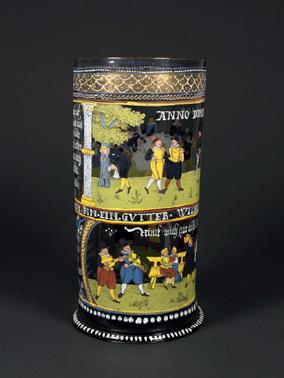

C563. Chope (Humpen [Willkomm]). Probablement Bohême, République tchèque; 1609, verre émaillé et doré, h. 28,3 cm, d. 14,2 cm

C162. Coupe. Aurore. Italie, milieu du XIXe siècle, faïence émaillée à l’étain (majolique), d. 24,4 cm

C256. Vase pot-pourri et couvercle. Vase « pot pourri à vaisseau » ou « pot pourri en navire ». Manufacture de Sèvres, France, v. 1761, porcelaine tendre, 44,1 x 36,9 cm

C458-C465. Service de toilette. Manufacture de Sèvres, France, 1763, porcelaine tendre et montures en or

C589. Plaque: Marguerite de France en Minerve. Jean de Court (m. avant 1583), Limoges, 1555, émail peint sur cuivre, 20,9 x 15,9 cm

C166. Flambeau d’une paire (avec C167). France, peut-être par un disciple de Bernard Palissy, fin du XVIe siècle, ou peut-être par Georges Pull, XIXe siècle, faïence émaillée au plomb, 29,9 x 16,2 cm

C310. Vase et couvercle. Vase « à glands ». Manufacture de Sèvres, France, v. 1781, porcelaine tendre, 43,2 x 24,3 cm

C562. Pichet. Bohême, République tchèque, 1600, verre émaillé et doré, 14,7 x 9,4 cm

F35. Fauteuil d’une paire (avec F36). Vitel, France, v. 1850-1860, noyer sculpté, hêtre, velours de mohair vert moderne, galon et franges verts, 125 x 69,5 x 58 cm

F83. Lustre. Jacques Caffieri (1678-1755), probablement assisté de son fils Philippe Caffieri (17141774), France, 1751, bronze doré, 179 x 190 cm

F86. Commode. Antoine-Robert Gaudreaus (1682-1746), France, 1739, placage bois de violette et satiné, bronze doré, avec dessus marbre serpentine, 88,8 x 195,5 x 80,6 cm

F103. Aiguière d’une paire (avec F104). Manufacture de porcelaine de Meissen, 1740-1745 (porcelaine), v. 1745 (montures françaises en bronze doré), 81 x 48 cm

F42. Pendule et sa gaine. Attribuée à André-Charles Boulle (1642-1732), France, v. 1720-1725, placage ébène avec marqueterie Boulle, bronze doré, 125 x 66 x 30,5 cm (pendule), 165,5 x 70,2 x 33 cm (piédestal)

F84. Lustre. Jacques Caffieri (1678-1755), probablement assisté de son fils Philippe Caffieri (1714-1774), France, v. 1751, bronze doré, 145,5 x 142 cm

F89. Cheminée. France, v. 1752, marbre Brescia violet ; 126,6 x 174,7 x 31,5 cm

F169. Flambeau d’une paire (avec F168). France, v. 1820, bronze doré, h. 28,6 cm

F59. Bureau plat. Attribué à Bernard van Risen Burgh I (1660-1738), France, v. 1715-1720, placage ébène avec marqueterie Boulle, bronze doré, 78 x 181 x 92 cm

F85. Commode. Antoine-Robert Gaudreaus (1682-1746), France, 1735-1740, placage bois de violette, bronze doré ; dessus marbre brèche d’Alep, 93,3 x 179,3 x 81,5 cm

F102. Bureau à cylindre. Jean-Henri Riesener (17341806), France, v. 1770, marqueterie d’essences diverses, bronze doré, 139 x 195,5 x 102,5 cm

F178. Cartonnier. René Dubois (1737-1798), France, v. 1765, laque française verte, bronze doré, 214,1 x 73,1 x 41 cm

note sur les monnaies et les prix

rapport entre francs et livres au xixe siècle

Tout au long de ce siècle, la livre a valu environ 25 francs. Quelques exemples à titre d’illustration:

1853 À l’article 8 du Draught of a Company in Shares and en commandite, for the Furnishing the City of Boulogne with an Abundant Supply, in all Seasons, of Pure Spring Water rédigé pour la Prévoyante, la compagnie des eaux officiellement fondée par Alfred Kent en 1853, il est indiqué que 250 000 francs équivalent à 10 000 livres.

1868 Lors de la vente Demidoff à Paris, lord Hertford achète The Ratification of the Treaty of Münster de Gerard Ter Borch pour le montant astronomique de 182 000 francs, soit environ 7 280 livres de l’époque. Pour gagner cette somme, un ouvrier qualifié anglais aurait alors dû travailler 36 400 jours, soit 100 ans. En 2017, ce chiffre équivalait à 455 793,52 livres.

1871 Un « post-scriptum » manuscrit du 12 janvier 1871 au rapport annuel de 1870 du British Charitable Fund de Paris précise : « Il convient d’indiquer que M. Wallace a, à compter du premier jour de ce mois, annoncé son intention de mettre 10 000 frs (400 livres) par mois à la disposition du Bureau aussi longtemps que le Siège durera ». (archives du British Charitable Fund)

En 1844, l’engagement d’un valet-de-place, personnage chargé de guider les voyageurs dans les villes, coûtait Paris 5 ou 6 francs par jour.

En 1860-1865, un valet de ferme gagnait environ 4 francs par jour en été.

En 1890, un chemisier pour hommes, une lingère ou une couturière gagnaient environ 2 francs par jour.

quelques exemples de prix, de salaires et de revenus en angleterre avec leurs équivalents approximatifs en 2017

Avant la décimalisation intervenue en 1971 en Grande-Bretagne et en Irlande, la monnaie se décomposait en livres, shillings et pence. On comptait 12 pence (d ) dans un shilling (s) et 20 shillings dans une livre (£ ).

Les équivalents en 2017 sont ceux fournis par le convertisseur de devises 1270-2017 des National Archives.

En 1872-1875, le billet d’entrée à l’exposition de prêts de sir Richard Wallace à Bethnal Green pour les journées des scolaires–journées payantes–coûtait 6d (env. 1,57£ de 2017). Il offrait l’accès pendant une semaine au Bethnal Green Museum ainsi qu’au South Kensington Museum. Le catalogue de l’exposition était vendu lui aussi 6d.

Entre environ 1840 et environ 1870, à Bethnal Green, un enfant de dix ans était payé 1s 6d (environ 4,70 £ de 2017) pour six journées de travail de 12 heures par semaine.

Le salaire annuel d’un valet de chambre était de 42£ (soit, en valeur de 2017, une évolution d’environ 2 537,51£ à 2 629,58£ entre 1840 et 1870).

Le revenu annuel tiré par le duc de Westminster de ses biens londoniens s’élevait à 115 000£ en 1869 et a excédé 250 000£ au cours des trente années suivantes (c’est-à-dire qu’en valeur de 2017, ils seraient passés d’environ 7 200 035£ à plus de 19 543 050£ ).

richard wallace grande bretagne et irelande

1811-1820

Régence du fils de George III, George, prince de Galles, en raison de la maladie mentale de son père.

1815

18 juin

La défaite française à la bataille de Waterloo met un terme aux guerres napoléoniennes. Cependant, au lendemain de cette victoire, le Premier ministre conservateur, le comte de Liverpool, doit faire face à des désordres civils dus à une récession économique et à des demandes de réforme parlementaire.

1820

29 janvier Mort de George III. Le prince-régent devient George IV. france

1818

26 juillet Richard Jackson (dénommé ensuite Richard Wallace) naît à Londres d’Agnes Jackson. De père inconnu, il sera présumé fils de Richard SeymourConway, dix-huit ans, futur quatrième marquis de Hertford.

1819

15 mars Julie Amélie Charlotte Castelnau (future lady Wallace) naît à Paris de parents non mariés.

1815

18 juin La défaite française à la bataille de Waterloo met un terme aux guerres napoléoniennes.

22 juin Seconde abdication de l’empereur Napoléon Ier, qui est envoyé en exil à Sainte-Hélène.

8 juillet Louis XVIII, qui était devenu roi après la première abdication de Napoléon en avril 1814, mais avait fui à Gand au retour de celui-ci, exilé sur l’île d’Elbe, revient à Paris.

20 novembre Signature du traité de Paris à la suite de la défaite française à Waterloo.

1818

novembre Fin de l’occupation militaire de la France sous le commandement du duc de Wellington.

1822

17 juin Mort de Francis Ingram Seymour-Conway, deuxième marquis de Hertford. Son fils, Francis Charles, devient le troisième marquis de Hertford.

abbreviations

AN Archives nationales, Paris

AP Archives de Paris

BL British Library, London

CRL Cadbury Research Library, University of Birmingham ET Étude, dans le MC

HHHC Hertford House Historic Collection. La Wallace Collection est une collection fermée. Toutefois, depuis sa création, il lui est arrivé d’acquérir des œuvres d’art et d’autres objets en lien avec son histoire et la vie de ses fondateurs ainsi qu’avec des œuvres déjà en son sein. Ces objets, acquis par le biais de dons, de legs et occasionnellement d’achats, forment à présent la Hertford House Historic Collection.

HHVB Hertford House Visitors’ Book: le livre d’or des visiteurs de Hertford House, Wallace Collection Archives (voir WCA)

HWF archives de la famille Hertford Wallace, Wallace Collection Archives (voir WCA)

MC Minutier central des notaires de Paris, conservé aux AN

NAL National Art Library, London

NG National Gallery, London

NGA National Gallery Archive, London

NPG National Portrait Gallery, London

RA Royal Archives

SHNB Société Humaine et des Naufrages, Boulogne-sur-Mer

V&A Victoria and Albert Museum, London

WCA Wallace Collection Archives. Les archives renferment des documents en lien avec les fondateurs de la Collection (les quatre premiers marquis de Hertford et sir Richard Wallace) et l’histoire du musée depuis sa création en 1897. La Wallace Collection recueille aussi des archives relevant de domaines où elle possède des compétences exceptionnelles (art français du XVIIIe siècle, armes et armures princières, et histoire des collections).

WCPL Wallace Collection Picture Library. Cette bibliothèque abrite des enregistrements photographiques des œuvres de la Wallace Collection, le fonds de la Hertford House Historic Collection et des Wallace Collection Archives, ainsi que des documents supplémentaires relatifs à la Wallace Collection et à la vie de ses fondateurs.

WCRO Warwickshire County Record Office, Warwick

chapitre i

1 Refusant de le laisser à l’entrée, il ne pourra visiter la collection (Pall Mall Gazette, 25 juin 1900, p. 7 ; London Daily News, mardi 26 juin 1900, p. 7).

2 Le legs de lady Wallace portait sur les œuvres d’art du rez-dechaussée et du premier étage de Hertford House, à l’exception des objets personnels et « ordinaires modernes », et n’englobait donc pas les œuvres situées dans le reste du bâtiment, dans les propriétés parisiennes des Wallace ni à Castle House à Lisburn. Pour plus d’informations, voir chapitre VI, p. 262-263 et chapitre VIII, p. 338 et p. 417, n. 48.

3 Sa grande prudence à étoffer les sections existantes de la collection qui lui avait été transmise transparaît dans cette remarque du baron Ferdinand de Rothschild in Bric-à -Brac (voir chapitre III, n. 12) : « Il résistait à la moindre tentation de compléter les tableaux et les meubles et porcelaines du xviiie siècle dont il avait hérité, étant incapable, comme il me le disait souvent, d’en améliorer la qualité. » (Hall 2007, p. 74).

4 Parmi eux, l’artiste W. R. Symonds, auteur d’un portrait de Wallace en 1885 (lettre de Symonds à Philip Hendy datée du 28 avril 1927, dossier Wallace Collection pour P578) et sir Edward Blount (Blount 1902, p. 269). Yriarte 1903, p. 413: « Comme presque tous les Anglais, il avait une pitié profonde pour les animaux : s’il entendait son chien Snip[e] haleter la nuit sur son tapis, en plein juillet, alors qu’il était forcé de rester à Londres, il se levait dans les ténèbres pour descendre le promener dans Green-Park, à la fraîcheur de la nuit. »

5 On citera comme exemples ses cadeaux à Frédéric Spitzer (chapitre V, n. 20) ; une sculpture de marbre blanc, La Source, offerte au comte d’Armaillé (communication privée) ; l’offrande de l’insigne de l’ordre de la Jarretière du troisième marquis de Hertford à Disraeli (Mallett 1979, p. 169, et WCA, AR2/23W) ; de mobilier à l’Hôtel de Salm à Paris, siège de la Légion d’Honneur ( Joëlle Barreau, Anne de Chefdebien, Jacques Foucart and Jean-Pierre Samoyault, L’Hôtel de Salm: palais de la Légion d’Honneur, Paris 2009, p. 268-273, 282) ; et de pendules à George Thompson et James Wilson, auxiliaires des commissaires municipaux de Lisburn (merci à Brian Mackey pour cette information). Ayant appris d’Edward Blount, peu après la mort du quatrième marquis de Hertford, que celui-ci avait promis certaines donations, « sir Richard [lui] demanda des précisions sur ces promesses et les noms des personnes à qui elles avaient été faites. [Il le renseigna] sur deux d’entre elles, l’une de soixante mille l […] Ayant obtenu ces informations, Wallace rédigea sur-le-champ des chèques pour les montants promis. » (Blount 1902, p. 268-269).

6 Comme en témoigne le duc d’Aumale après sa visite à Wallace à Hertford House le 26 juin 1884 (« Agenda du duc d’Aumale en 1884 », Chantilly, Musée Condé, Archives [4 PA 23] ; merci à

Nicole Garnier pour cette référence). À propos de ses visites à Hertford House, le baron Ferdinand de Rothschild écrivait que Wallace « ne se lassait pas de [lui] montrer sa collection, [lui] en faisant les honneurs de la la plus plaisante manière. » (Hall 2007, p. 74).

7 SHNB, documents 1853/A 004 et 1853/AO11 ; extrait du journal de Henry Cole au 24 juin 1872 (NAL Henry Cole diaries, MSL/1934/4149) ; lettres du comte d’Armaillé datée du 16 et 21 novembre 1879 (je suis reconnaissante de l’accès aux lettres du comte d’Armaillé rapportées de Sudbourne Hall dans une collection privée, Paris) ; Hall 2007, p. 74 ; lettre du colonel Claremont à « My dear Seymour » (probablement sir George Francis Seymour) datée du 31 juillet 1869 (WCRO, CR114A/535/7 partie 1 de 2). Pour le différend entre Wallace et Meissonier, voir chapitre V, p. 194-196.

8 Wallace aurait tenté de se suicider dans les années 1850. Au sujet de cette période où il travaille comme agent de Hertford et secrétaire particulier tout en constituant sa première collection personnelle, « Touchatout » (Léon-Charles Bienvenu) note dans Le Trombinoscope en juillet 1875 : « Quand sa galerie fut à peu près complète, M. Richard Wallace tomba dans un ennui profond. Au milieu de toutes ces merveilles qu’il avait accumulées avec tant de soin, il se sentait triste, découragé, spleenique. – Un beau matin, comme tout bon Anglais qui a broyé du noir pendant cinq semaines, il résolut de se suicider. » Ayant échoué dans sa tentative, « le collectionneur reprit ses droits et le spleenique s’évanouit ». Falk 1937, p. 279, citant la critique de Falk 1937 par D. S. MacColl dans le Manchester Guardian, 23 février 1937, décrit un Wallace menaçant de se brûler la cervelle alors qu’il est incapable de faire face à une dette de jeu et qu’Apollonie Sabatier vend des objets de valeur pour le renflouer. Pour les éventuelles répercussions de la mort de son fils, Mallett 1979, p. 175.

9 Notice nécrologique dans La Chronique des arts et de la curiosité, 2 août 1890, p. 215.

10 Falk 1937, p. 323, citant T. P. O’Connor dans Illustrated London News, 20 septembre 1873.

11 Pour le devoir et le travail, discours de Wallace aux élèves de la National School d’Orford le 12 juin 1875 : Ipswich Journal, 15 juin 1875, p. 3. Pour son soutien au « mouvement de tempérance » : Pall Mall Gazette, 16 septembre 1880, p. 4 ; et pour son aide à la construction du Temperance Institute à Lisburn en 1890 : J.F. Burns, « The Life and Work of Sir Richard Wallace Bart. MP », Lisburn Historical Society, vol. 3, 2e partie, décembre 1980, p. 8-22, p. 21.

12 En France, Wallace subventionne en 1872 la restauration de Christ Church à Neuilly-sur-Seine (alors anglicane), endommagée lors de la guerre franco-allemande et de la Commune

Boulle, André-Charles (ébéniste) 22, 103, 223, 244, 245, 252, 253, 260, 260, 351, 353

Boulogne-sur-Mer 33 suiv., 38, 50-60, 51, 73

Boutet, Nicolas Noël (armurier) 349

Bouzemont (avocat) 396 n. 70

Bowes Museum, Bar nard Castle 59, 343

Bowes, John and Josephine (collectionneurs) 59, 343-344

Boxall, William, directeur de la National Gallery 275 suiv., 276

Brame, Hector (marchand d’art) 91

Bréart, Louise Suzanne alias Madame Oger 24, 38, 93, 95, 100, 104, 105

Brémont, Armand de 401 n. 16

British Academy à Rome 289

British Association, Belf ast 399 n. 41

British Charitable Fund, Paris 110 suiv., 110, 127, 336

Broglie, Pauline de 400 n. 62

Brooks, Henry Jamyn (peintre) 274, 294 suiv., 295, 420

Brunsdon, Isabella 32

Buckhurst, sir Thomas Sackville, lord 171

Buckingham, duc de, collection 268

Buckner, Richard (peintre) 251, 251

Bürkel, Ludwig von 407 n. 24

Burlington Fine Arts Club 289

Butt, Isaac, avocat de la couronne 28, 122

Buttery, Horace (restaurateur de tableaux) 215, 404 n. 52, 407 n. 30

Cadogan, Frederick 397 n. 5, 417 n. 49

Caffieri, Jacques (sculpteur) 159, 181, 220, 223, 351

Cagliostro, Giuseppe Balsamo, comte de 94, 315 suiv., 316

Cahen, Simon (marchand d’art) 91

Camargo, Marie Anne de Cupis de 183, 239, 359

Camondo, Isaac de 317; Museum Nissim de Camondo 344

Canaletto, Giovanni Antonio Canal, alias (peintre) 20, 119, 246 suiv., 246, 308, 360

Canham, Rev. H. 305

Cantacuzène, comtesse Marie 164

Capron, Claude L. 399 n. 37

Capron, Frederick (conseiller juridique) 32, 36, 108 suiv., 139, 338, 389 n. 47, 391 n. 34

Caresme, Jacques-Philippe (peintre) 70

Carjat, Étienne ( photographe) 23, 84, 91, 91, 327

Carnegie, famille 216

Carpeaux, Jean-Baptiste (sculpteur) 62

Carrand, Louis (marchand d’art) 170

Castellani, Alessandro (bijoutier) 217

Castelnau, Georges Henry Edmond voir Wallace, Edmond Richard

Castelnau, Julie Amélie Charlotte voir Wallace, lady

Cazin, François-Joseph 404 n. 53

Cazin, Jean-Charles (peintre) 403 n. 53

Cercle des chemins de fer 58

Cernuschi, Henri (collectionneur) 217

Champaigne, Philippe de ( peintre) 45, 45, 239, 357

Champfleury, nom de plume de Jules François Felix Fleury-Husson 96

Chantilly, château de 270 suiv., 344

Charles IX, roi de France 24 0, 364

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne 183, 270

Charles Quint, empereur 43

Charles X, roi de France, anciennement comte d’Artois 24, 36

Charlier, Jacques (miniaturiste) 257, 259

Châtelet, Emilie, marquise de 174

Cher mside, sir Robert 34, 303, 392 n. 50

Chéret, Jules (affichiste) 311

Chevigné, Frances, marquise de 337

Chicago, Art Institute of 217

Chillesford 148

Christie ’s, Londres 201, 214, 215, 278, 302, 339

Christoforo da Preda (enlumineur) 168

Claremont, colonel Edward Stopford 79, 91, 102, 387 n. 7, 388 n. 14, 391 n. 32, 395 n. 45, 395, 397 n. 3

Claremont, Harry 414 n. 2

Clésinger, Auguste (sculpteur) 88

Clodion, Claude Michel alias (sculpteur) 65, 312

Cluny, Musée de, Paris 44, 67, 343

Cobbett, William 343

Cole, sir Henry 181, 279 suiv., 279, 284 suiv., 330, 340, 402 n. 25

Côme I de’ Médicis, grand-duc de Toscane 44, 175 suiv.

Commune, Paris 39, 112 suiv., 123, 130

Compiègne 50, 62, 131

Connaught and Strathearn, Arthur, duc de 398 n. 24

Constantinople 23

Cooke, F. W. (peintre) 413 n. 58

Copeland and Sons, W. T. 199

Coques, Gonzales ( peintre) 250, 356

Cormack, Dr John Rose 110, 127

Corot, Jean-Baptiste Camille (peintre) 307

Cosson, Charles Alexander, baron de 402 n. 21

Courrier artistique 88

Court, Jean de (émailleur) 350

Couture, Thomas ( peintre) 72, 73, 199

Coysevox, Antoine (sculpteur) 24 0, 263, 364

Crivelli, Carlo (peintre) 361

Cunliffe-Owen, sir Francis Philip 281, 281, 287, 293, 308, 401 n. 7, 404 n. 58, 406 n. 12, 409 n. 16, 410 n. 17, 412 n. 54

Cuthbert, Frederick John 104

Cuthbert, Seymourina Suzanne voir Poirson

Cuyp, Aelbert (peintre) 252, 356

Czartoryski, collection, Cracovie 343

Dabadie, A (compositeur) 330

Danti, Vincenzo (sculpteur) 78

Davillier, baron Jean-Charles (collectionneur) 343, 4 01 n. 16, 412 n. 42

Davis, Charles (marchand d’art) 168, 202, 217

Davis, Frederick (marchand d’art) 100, 102, 105, 168, 174 suiv., 181, 190 suiv., 203, 217, 292

Debay, Jean (sculpteur) 332, 332

Debruge-Duménil, Louis Fidel (collectionneur) 67, 79

Decaen, Alfred-Charles-Ferdinand (peintre) 56, 116-7, 148 suiv., 148, 149, 193, 217, 307, 338

Decamps, Alexandre-Gabriel (peintre) 26, 55, 55, 65, 70, 72, 232

Degas, Edgar (peintre) 91

Delacroix, Eugène (peintre) 36, 86, 87, 87, 357

Delaroche, Paul (peintre) 46, 65, 72, 197, 232, 234, 268, 357, 358

Delessert, Benjamin 49

Delierre, Auguste (peintre) 310, 404 n. 52

Demidoff, comte Anatole Nikolaïevitch, prince de San Donato collectionneur) 49, 107, 106, 107, 275, 407 n. 29

Desenfans, Margaret 344

Desgoffe, Alexandre-Blaise (peintre) 46, 200, 204-205, 264-271, 265, 266, 270, 292

Desportes, Alexandre-François (peintre) 146, 146, 361

Diaz de la Peña, Narcisse Virgilio (peintre) 72, 307, 357

Dietrich, Christian Wilhelm Ernst (peintre) 45, 357

Disderi (photographe) 60

Disney, Edgar 56 suiv., 149, 150, 201

Disney, John (collectionneur) 57

Donatello (sculpteur) 363

Doré, Gustave (graveur) 55, 96

Double, Léopold (collectionneur) 310

Doyle, Henry 217, 302

Dreschler, Carl (ébéniste) 353

Drouot, Hôtel, maison de ventes à Paris 27, 46, 64, 78-80, 90, 91, 95 suiv., 96

Du Sommerard, Alexandre (collectionneur) 44, 67, 343

Dublin 123, 143, 300; National Gallery of Ireland 183, 301-303

Dubois, René (ébéniste) 254, 351, 352

Ducerceau, Jacques Androuet I (graveur) 175

Dudley, William Ward, premier comte de 20, 214

Dumont, François (miniaturiste) 68, 68, 176

Dunlop-Wallace, sir Thomas 32

Duquesnoy, François (sculpteur) couverture, 347, 364

Durand, Jean-Marie Fortuné (marchand d’art) 90

Durlacher, Henry et George (marchands d’art) 168, 170, 172 suiv., 175, 217

Dutuit, Eugène (collectionneur) 310, 412 n. 42

Eastbourne 164

Eastlake, Elizabeth, lady 33, 83, 95

Eastlake, sir Charles, directeur de la National Gallery 33, 83, 93 suiv., 167 suiv., 278, 399 n. 46

Edward, prince de Galles (futur Édouard VII) 17, 134, 135, 151, 183, 186, 189 suiv., 254, 264, 282, 291, 294, 346

Eldon, John Scott, troisième comte de 280

Elhafen, Ignaz (sculpteur) 186, 365 Elliott & Fry (photographes) 4, 16, 17, 118, 325

Escribe, Eugène (commissaire-priseur) 48

Esher, Reginald Brett, deuxième vicomte 326

Eugénie, impératrice des Français 53, 60-62, 84, 99, 109, 174, 258

Eworth, Hans (peintre) 361 expositions 289, 333; expositions des grands maîtres, Royal Academy 274, 294 suiv., 295, 333, 420; à la Grosvenor Gallery 134, 199, 295 suiv.; expositions du Ipswich Fine Art Club, Ipswich 305-308; expositions organisées par l’Union centrale des BeauxArts appliqués à l’Industrie, Paris 308-312, 328; exposition au profit des réfugiés d’Alsace-Lorraine, Paris 313 suiv.; « Expositions internationales de peinture », galerie Georges Petit, Paris 316 suiv.;

expositions suite Société des amis des arts, Boulogne (1850) 54; « Great Exhibition », London (1851) 279, 332; Exposition Universelle, Paris (1855) 61; Manchester Art Treasures (1857) 77, 77, 279, 314; art français du XVIIIe siècle à la galerie Martinet, Paris (1860) 84 suiv.; « Special Loan Exhibition », South Kensington Museum (1862) 268; Musée rétrospectif, Paris (1865) 98, 99, 161, 172, 314; Exposition Universelle, Paris (1867) 100; exposition de Bethnal Green (1872-1875) 18, 132, 237, 278-288, 280, 282, 285, 293, 330, 406 n. 12; « Ancient and Modern Jewellery and Personal Ornaments », South Kensington Museum (18721873) 291; Exposition Universelle, Vienne (1873) 195, 199, 293; « International », South Kensington Museum (1873) 284; exposition « Loan Museum of Art Treasures », Dublin (1873) 300, 328; « Special Exhibition of Enamels on Metal », South Kensington Museum (1874) 291; Yorkshire Exhibition of Arts and Manufactures, Leeds (1875) 289; Musée rétrospectif, Paris (1876) 308; « Industrial Exhibition and Bazaar », Belfast (1876) 300, 303; Universal Exhibition, Paris (1878) 20, 199, 294, 310; Art Ancien, Paris (1878) 213; « Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art » South Kensington Museum (1881) 292; « Ryde Art Treasures Exhibition », île de Wight (1881-1882) 292; expositions au profit de l’Hospitalité de Nuit, Paris (1884 and 1888) 314-316; « Cent chef-d’œuvres des Écoles françaises et étrangères », galerie Georges Petit, Paris (1892) 335; « Exposition de Marie-Antoinette et son Temps » galerie Sedelmeyer, Paris (1894) 335

Fagnani, Maria voir Hertford, marquise de Fahan, comté de Donegal 181, 183 faux 200-202

Falcke, David (antiquaire) 56

Falcke, Isaac (antiquaire) 174

Falconet, Étienne Maurice (sculpteur) 65, 65

Falize, Lucien (bijoutier) 217

Fanelli, Francesco (sculpteur) 46, 47 Fasanerie, Schloss, Eichenzell 398 n. 27

Favre, Jules 112

Ferrer & Lecadre (photographer) 407 n. 23

Fonduli da Crema, Giovanni (sculpteur) 363

Fontaine, A.-Victor (sculpteur) 237

Fontainebleau 99, 286, 291

fontaines Wallace 38, 54, 106, 123-127, 124, 125, 126

Fontana, Flaminio (céramiste) 174, 175

Foppa, Vincenzo (peintre) 168, 169, 244

Fortnum, Charles Drury (collectionneur) 217, 310

Fould, Achille 49

Fould, Édouard 84

Fountaine collection 201, 201, 202

Fragonard, Jean-Honoré (peintre) 25, 65, 70, 71, 96, 97, 99, 103, 107, 159, 232, 233, 257, 259, 284, 294, 359

Franck (de Villecholles) (photographe) 163

François Ier, roi de France 43, 291, 362

Franks, Augustus Wollaston (conservateur de musée et collectionneur) 201 suiv., 402 n. 25

French, William 216

Frick, Henry Clay (collectionneur) 217 Frith, William Powell (peintre) 335 Frizzoni, Gustavo (historien d’art) 219

Gainsborough, Thomas (peintre) 22, 120, 121

Gall, Amélie Suzanne 137

Gambart, Ernest (marchand d’art) 33

Gambetta, Léon 109, 112, 164

Gand 25

Garnier, Charles (architecte) 62

Gaudreaus, Antoine-Robert (ébéniste) 237, 351

Gautier, Théophile 88

Gayford, William 147

George IV, roi 22, 191-193, 192, 208 Gericault, Jean-Louis André Théodore (peintre) 40-41, 72, 357

Ghisi, Giorgio (orfèvre et graveur) 107; bouclier Ghisi 107

Giambologna (école de) 269

Gibbs, Alexander (vitrailliste) 153, 153

Gibson, William (bijoutier) 200

Gilbert, sir Alfred (sculpteur) 333

Ginori Factory, Doccia 349 suiv. Giraud, Eugène (peintre) 66, 66

Gladstone, William Ewart 122, 131, 135, 137 suiv., 251, 287, 432

Gobelins, manufacture de tapisserie des, Paris 215, 263

Goncourt, Edmond de (écrivain) 183