12

42

Sommario

7 Prefazione

Flaminia Gennari Santori

13 Figure di figure: Pasolini e la resistenza delle immagini

Michele Di Monte

43 Chaplin, Dreyer, Murnau e gli altri. Il cinema d’autore nel cinema di Pasolini

Roberto Chiesi

71 Teorema Caravaggio

Andrea Cortellessa

107 “Uomo di cartone”

Pier Paolo Pasolini, Accattone, 1961

Philippe-Alain Michaud

131 Prologo | Figure | Epilogo

133 Prologo | Il corpo virtuale delle immagini

139 Figura I | Il corpo epifanico

151 Figura II | Il corpo dello scandalo

163 Figura III | Il corpo del cordoglio

173 Figura IV | Il corpo popolare

185 Epilogo | Il corpo soggetto

193 Bibliografia: Pasolini e le arti visive

It is no small challenge to dedicate an exhibition to Pier Paolo Pasolini at the end of a year of celebrations that has seen a great number of events devoted to this poet, writer, and director. All the more so because, at least in the public opinion, subjects such as literature, theater, or cinema don’t seem to be in line with the vocation of the Gallerie Nazionali di Arte Antica (the National Galleries of Ancient Art). However—and this is one of the lessons handed down to us by Pasolini himself—the “public opinion” often tends to be an easy, simplistic excuse. This is one of the reasons why I decided to accept the invitation of Bartolomeo Pietromarchi, director of MAXXI Arte, and of Cesare Pietroiusti, then president of Palaexpo, to participate in this joint project.

It was the winter of 2021, and our meetings devoted to Pasolini—in which we were soon joined by Michele Di Monte, curator of this exhibition; Giulia Ferracci, co-curator of the exhibition held at MAXXI; and Clara Tosi Pamphili, former vice-president of Palaexpo and co-curator of the show at Palazzo delle Esposizioni—opened up a precious, vital space of freedom at a time when such freedom was hard to come by. In those months of home confinement, the actual realization of these exhibitions was possibly not even the main reason for which we held meetings: we met to share ideas and points of view, to discuss our conception of exhibitions, the relevance, today, of late twentieth-century culture, the political dimension of images, and the relationship between art and both historic and contemporary Italian visual culture.

The new time in which we suddenly find ourselves has offered us the mental space to give life to an institutional cooperation on this project that is unprecedented, or, more simply, historic, something dating back to the past century. As far as I’m concerned, since my job is to gather intuitions—nearly always someone else’s— and develop them into projects that are both challenging and comprehensible, the “real” Pier Paolo Pasolini, his relevance and irreducibility, was almost a pretext. As if it were a multifaceted, iridescent polyhedron that we could take apart and then put back together again, Pasolini’s production offered itself up to our rigorous, daring historiographic and interpretative analysis, presenting itself as a starting point, a springboard for the exploration of many of the central themes of late modernity.

Pier Paolo Pasolini. Everything is Sacred is a project that falls very coherently in line with the Gallerie Nazionali’s longtime aim to broach and analyze certain transversal themes in which the history of art, images, and museums becomes interwoven with other aspects of the history of culture, ideas, and society, against the backdrop of a broader horizon of issues. It was thus that Pasolini’s idea of fruitful contamination, which isn’t only a question of style or language or of the overcoming of set boundaries between disciplines, seemed to me a further sign of our affinity and a stimulus for our work.

Pasolini’s relationship with artistic tradition is a matter of common knowledge, and his figurative referencing has been the subject of many studies, some of which are recent. In relation to this, the purpose of our exhibition is to explore the forms and manners in which images tend to build a shared, collective visual imagery, a profound dimension that is our common historical heritage; a heritage that is neither static nor obvious, but

Prefazione

Dedicare una mostra a Pier Paolo Pasolini, alla fine di un anno di celebrazioni che ha visto il proliferare di una notevole quantità di iniziative dedicate al poeta, scrittore e regista, è una sfida di non poco conto. Tanto più perché, almeno nella percezione comune, la vocazione espositiva delle Gallerie Nazionali di Arte Antica non avrebbe pertinenza con argomenti che riguardino la storia della letteratura, del teatro o del cinema. Tuttavia – ed è una delle lezioni che proprio Pasolini ci ha consegnato – la “percezione comune” rischia talvolta di essere un alibi tanto comodo quanto semplificante. Anche per questo ho deciso di accettare l’invito rivoltomi da Bartolomeo Pietromarchi, direttore del MAXXI Arte, e da Cesare Pietroiusti, allora presidente di Palaexpo, a collaborare a un progetto comune.

Era l’inverno del 2021 e le riunioni dedicate a Pasolini – alle quali si sono immediatamente aggiunti Michele Di Monte, curatore di questa mostra, Giulia Ferracci, co-curatrice della mostra al MAXXI, e Clara Tosi Pamphili, ex vicepresidente di Palaexpo e co-curatrice della mostra al Palazzo delle Esposizioni – hanno spalancato un prezioso e vitale spazio di libertà in un momento in cui di libertà ce n’era ben poca. In quei mesi casalinghi, l’esito concreto di queste mostre non era forse nemmeno la ragione principale per cui ci incontravamo: ci si vedeva per condividere idee e punti di vista, modi di concepire l’idea stessa di esposizione, la rilevanza attuale della cultura tardo novecentesca, la dimensione politica delle immagini, il rapporto tra le arti e tra la cultura visiva italiana di lunga durata e quella contemporanea.

Il tempo nuovo nel quale improvvisamente ci trovavamo ci ha regalato lo spazio mentale per costruire una collaborazione progettuale e istituzionale inedita, o forse semplicemente antica, del secolo scorso. Per quel che mi riguarda, essendo il mio compito quello di cogliere intuizioni – quasi sempre altrui – e svilupparle in progetti che siano a un tempo sfidanti e intelligibili, il “vero” Pier Paolo Pasolini, la sua importanza e irriducibilità, erano quasi un pretesto. Quasi fosse un poliedro sfaccettato e cangiante da smontare e rimontare, la produzione di Pasolini si offriva per essere indagata con rigore e audacia storiografica e interpretativa e come punto di partenza, trampolino di lancio, per l’esplorazione di innumerevoli temi al centro della tarda modernità.

Pier Paolo Pasolini. Tutto è Santo è un progetto che si inserisce del tutto coerentemente nella linea che le Gallerie Nazionali ormai seguono da tempo e che mira a trattare e approfondire tematiche trasversali, che intreccino la storia dell’arte, delle immagini e del museo con altri aspetti della storia della cultura, delle idee e della società, sullo sfondo di un più vasto orizzonte problematico. Dunque proprio l’istanza pasoliniana di una contaminazione feconda, che non è solo un fatto di stile o linguaggio, o il superamento di confini disciplinari stabiliti, mi è parsa un motivo di affinità e ulteriore incoraggiamento al nostro lavoro.

I rapporti di Pasolini con la tradizione artistica sono ben noti e la sua ispirazione figurativa è stata oggetto di numerosi studi anche molto recenti. Rispetto a tali acquisizioni, la nostra mostra aspira a esplorare le forme e i modi attraverso i quali le immagini tendono a strutturare un immaginario visivo collettivo e condiviso, una dimensione profonda che è patrimonio storico comune; un patrimonio né statico né scontato, ma che deve sempre interrogare ed essere interrogato. Di qui la forza di sopravvivenza delle immagini, la loro capacità

Chaplin, Dreyer, Murnau, and the Others.

Auteur Cinema in Pasolini’s Filmaking

Roberto Chiesi“I’m not a writer who suddenly felt compelled to stick his nose into filmmaking. [. . .] I am a man whose cultural growth was marked far more deeply by Dreyer and Chaplin than by Joyce and Mann. So it’s perfectly logical if I feel the need to express myself in this other language.” 1

Pier Paolo Pasolini made this statement in May 1961 while he was filming Accattone, his first movie. Possibly in response to the doubts (if not the hostility) expressed by the movie world and by a certain press concerning his debut, he emphasized the fact that his interest in filmmaking was not a whim, but was born of a deeply rooted passion and a real expressive urge. He went so far as to bestow a crucial role in his formation upon two filmmakers whom he often mentioned—alongside Friedrich Wilhelm Murnau and Kenji Mizoguchi—as his main references in the art of filmmaking. References that were always elevated and belonged to cultures that differed greatly from one another (Europe, the Far East), with the—certainly not fortuitous—exclusion of the US film world (that is, considering Chaplin a stateless Englishman).

Though it is quite likely that Carl Theodor Dreyer and Charles Chaplin influenced Pasolini’s imagery more than two novelists like James Joyce and Thomas Mann, it is hard to believe them to have been more important than writers such as Dante or Pascoli, for example. This is proven by the fact that in correspondence dating back to his formative years, Pasolini rarely mentions films, or he mentions them as ancillary to the poets, novelists, essayists, and playwrights he avidly read and the painters about whom he was passionate. However, it is likely that in 1961, after having waited so many years to try his hand at filmmaking as both writer and director (after seven years practicing as a screenwriter and a humiliating false start with Federiz, Angelo Rizzoli and Federico Fellini’s production company, that refused to produce Accattone), Pasolini was influenced by his enthusiasm at seeing his project finally come to life to the point that he more or less unwittingly exaggerated the role played by the works of the masters of filmmaking in his youth.

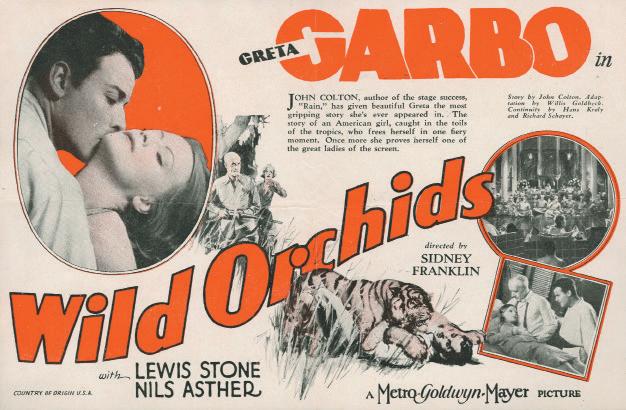

On the other hand, it is telling (and ironic) that the first film image that had a profound influence on his development came from a movie he was never able to see or even identify: the illustration in a brochure or in a pamphlet, probably advertising Sidney Franklin’s Wild Orchids (1929), which featured the star Greta Garbo and was mostly set in Java. It was distributed in Italy by Metro Goldwyn Mayer in the winter of 1929. The illustration depicted a man lying under a tiger about to devour him, his posture similar to that of a man who is having carnal relations with a woman. The eroticism conveyed by the scene, the unusual expression of the man—the subject of the picture was the actor Nils Asther in the role of a Javanese prince, De Gace, whom Pasolini had mistaken for an “explorer,” a Westerner in

Chaplin, Dreyer, Murnau e gli altri.

Il cinema d’autore nel cinema di Pasolini

Roberto Chiesi“Non sono uno scrittore che ha sentito improvvisamente la curiosità di ficcare il naso nel cinema […] sono un uomo nella cui formazione culturale Dreyer o Chaplin hanno inciso molto più profondamente di Joyce o di Mann. È quindi perfettamente logico che senta il bisogno di esprimermi con un linguaggio nuovo”1

Pier Paolo Pasolini rilasciò questa dichiarazione nel maggio del 1961, mentre stava girando Accattone , il suo primo film come autore cinematografico. Forse anche per rispondere alle perplessità (se non all’ostilità) che il mondo del cinema e una parte della stampa stavano riservando al suo esordio, voleva sottolineare che l’interesse per il cinema non costituiva nel suo caso un fenomeno estemporaneo ma nasceva da un’antica passione e da un’autentica esigenza espressiva. Attribuiva addirittura un’importanza essenziale nella sua formazione a due cineasti che menzionerà sempre, insieme a Friedrich Wilhelm Murnau e Kenji Mizoguchi, come i propri autori cinematografici di riferimento. Un cinema rigorosamente d’autore e di autori appartenenti a culture molto diverse (l’Europa, l’Estremo Oriente), con l’esclusione, non certo casuale, del cinema statunitense (se consideriamo Chaplin un inglese apolide).

Se è probabile che Carl Theodor Dreyer e Charles Chaplin siano stati più determinanti, nell’immaginario pasoliniano, di due romanzieri come James Joyce e Thomas Mann, è difficile credere che possano essere stati più importanti di scrittori come Dante o Pascoli, per esempio. Lo dimostra il fatto che nelle lettere che risalgono agli anni della sua formazione Pasolini nomina raramente il cinema, o comunque in modo accessorio rispetto ai poeti, ai romanzieri, ai saggisti, ai drammaturghi che legge avidamente e ai pittori che lo appassionano.

Ma è probabile che, nel 1961, dopo avere atteso per anni di poter sperimentare il cinema come autore a parte intera, dopo un settennato di pratica come sceneggiatore e dopo l’umiliante falsa partenza con la Federiz di Angelo Rizzoli e Federico Fellini che rifiutarono di produrre Accattone, Pasolini fosse condizionato dall’entusiasmo di vedere finalmente concretizzarsi il proprio progetto e quindi sopravvalutasse in modo più o meno inconsapevole il rilievo che avevano avuto nella sua giovinezza i film dei Maestri del cinema.

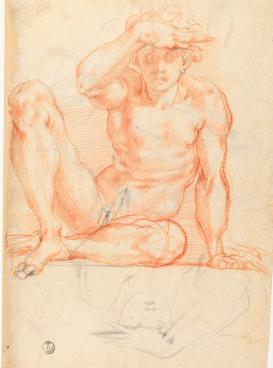

È significativo, del resto, che la prima immagine cinematografica ad avere segnato profondamente la sua esperienza appartenesse paradossalmente a un film che non aveva mai potuto vedere e che non potè mai neanche identificare: l’illustrazione disegnata in una brochure o in un pieghevole pubblicitario, probabilmente, di Orchidea selvaggia (Wild Orchids, 1929) di Sidney Franklin, con la diva Greta Garbo, ambientato perlopiù a Giava, distribuito in Italia dalla Metro Goldwyn Mayer nell’inverno del 1929. Il disegno rappresentava un giovane uomo sdraiato sotto una tigre che stava per divorarlo, in una postura simile a

quella di un individuo che sta possedendo carnalmente una donna. L’erotismo suggerito dalla dinamica della scena, l’insolita espressione dell’uomo – il disegno raffigurava l’attore Nils Asther nel ruolo del principe giavanese De Gace, scambiato da Pasolini per un “esploratore”, quindi per un occidentale – che sembrava più soggiogato che non terrorizzato dalla belva, il “colore” sadomasochista della scena, impressionarono il bambino di sette anni che l’avrebbe poi descritta dettagliatamente nelle pagine insieme narrative e diaristiche di un libro incompiuto, Quaderni rossi (1946) 2

A distanza di vent’anni, Pasolini ricorderà più volte l’emozione suscitata da quell’illustrazione: “Quell’immagine della tigre che divorava l’uomo, immagine masochistica e forse cannibalesca, è la prima cosa che mi è rimasta impressa; anche se naturalmente vidi anche altri film a quell’epoca, ma non riesco a ricordarli. Poi, quando avevo sette o otto anni e abitavo a Sacile, andavo a un cinematografo parrocchiale e ricordo ancora brani dei film muti che vidi in quella sala; ricordo ancora il passaggio dal muto al sonoro: il primo film parlato che vidi era un film di guerra” 3

In un’altra intervista si soffermò a descrivere il piacere sensuale che gli ispirava quell’immagine: “Una tigre scatenata, che stava divorando un uomo di cui il meno che possa dire è che aveva l’aria di soffrire squisitamente. Che io ne abbia provato lo stesso piacere che provo a rammentare oggi questa visione? Sicuramente. Questo è comunque il primo choc ‘cinematografo’ di cui mi ricordi” 4

Quell’illustrazione, nella sua anomalia – venne diffusa nelle sale cinematografiche italiane in pieno fascismo, a quanto pare senza interventi della censura – non si sa quanto volontariamente trasgressiva, racchiude degli elementi che sembrano già anticipare alcuni connotati del cinema pasoliniano: la dimensione corporale, espressa anche nell’irrazionalità della violenza, la tonalità onirica, un erotismo perturbante.

Di quell’illustrazione Pasolini si ricorderà per Appunti per un film sull’India (1968), concepito in forma di “film da farsi”, un originale mélange di film-saggio e diario di viaggio dove evoca la storia di un maharaja che, turbato dalla vista di alcuni tigrotti che morivano di fame in una landa desolata del suo regno, decise di immolare il proprio corpo offrendosi in pasto alle giovani belve. Il sacrificio di sé per la salvezza altrui pare subentrare quindi alla connotazione erotica sadomasochista che peraltro rimane soggiacente, arricchendosi di un senso religioso 5. Sembra che la storia del maharaja sia stata narrata a Pasolini da Elsa Morante, ma poco importa se non fosse stata inventata dal poeta-regista: è significativo che l’abbia tesaurizzata per il suo film, quasi sicuramente perché gli ricordava quell’illustrazione che tanto lo aveva turbato nell’infanzia. Quella storia, nella diversità radicale che un atto così estremo e altruistico comporta rispetto alla cultura occidentale, viene proposta dall’autore a persone di ogni casta ed età lungo l’intero film come una chiave per comprendere l’India.

In quasi quarant’anni, dal 1929 al 1968, l’immagine di un film avrebbe quindi subito una profonda rielaborazione nella fantasia di Pasolini: il principe indonesiano viene sostituito da un suo equivalente indiano, un maharaja; come nell’illustrazione originaria, è quindi un nativo dello stesso mondo esotico cui appartengono le tigri a “umiliarsi”, a “degradarsi”, finendo sotto le fauci. Da Orchidea selvaggia ad Appunti per un film sull’India , la metamorfosi che ha subito il senso dell’illustrazione può essere considerata sintomatica delle spregiudicate reinvenzioni che Pasolini attuerà nei suoi film quando attingerà a dei modelli cinematografici.