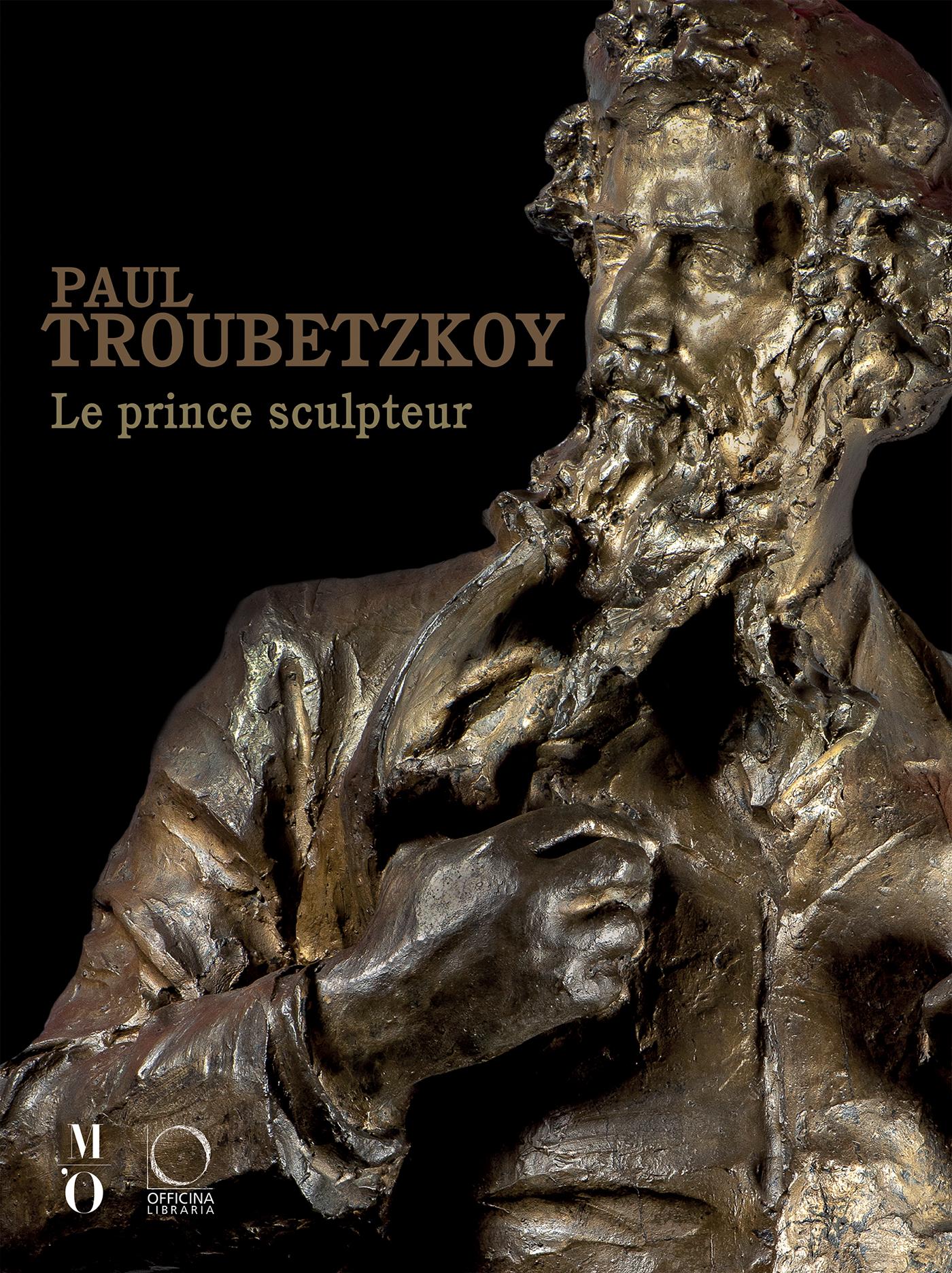

120 PAUL TROUBETZKOY, LE PRINCE SCULPTEUR

Fig. 1009. Charles Blair Macdonald, 1914, bronze, grandeur nature, Long Island, National Golf Links

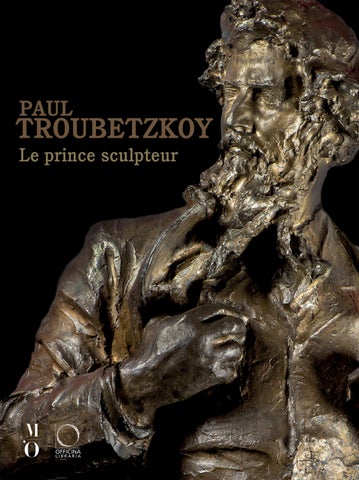

Fig. 1010. The Sunday Magazine, St. Louis Dispatch, 7 avril 1912, p. 4

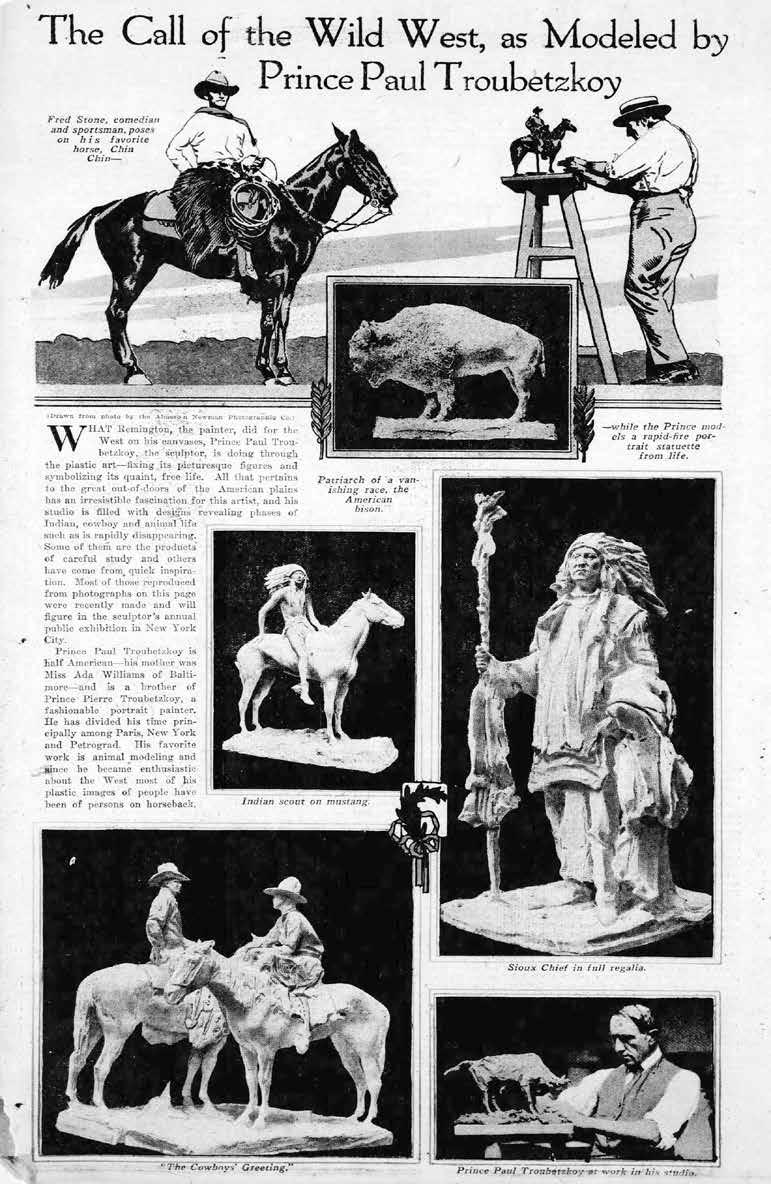

Le modèle à peine fini parut dans les journaux10 puis en frontispice du livre publié en 1916 pour honorer le champion avec la légende « énergie physique », évoquant parfaitement le dynamisme que le sculpteur avait su retranscrire dans le geste du joueur11 Parallèlement à ces nombreuses commandes de portraits-statuettes, Troubetzkoy s’attacha à diversifier les sujets de ses sculptures, non seulement pour le plaisir de composer plus librement mais aussi afin de renouveler son corpus d’œuvres pour ses expositions. À New York, l’artiste représenta ainsi en 1912 le ténor Enrico Caruso jouant le rôle de Dick Johnson dans La Fille du Far West de Giacomo Puccini (cat. 079), et entre 1914 et 1915 plusieurs danseuses célèbres, telles lady Constance Stewart-Richardson, Anna Pavlova et Irene Castle (cat. 070, 095). S’il réussit magnifiquement à rendre avec beaucoup de spontanéité l’attitude de ses modèles, l’aura dont jouissaient ces stars aida évidemment à la diffusion de ses statuettes dans la presse et à leur succès auprès des collectionneurs12. Alors que, jeune sculpteur débutant à Milan, il avait été impressionné par Buffalo Bill et son Wild West Show, Troubetzkoy ne manqua pas l’important New York Stampede organisé à Sheepshead Bay, un événement célébrant le western, au sud de la ville, à l’été 1916. Il put à cette occasion modeler plusieurs compositions représentant des cowboys (cat. 111), des chefs indiens, et quelques animaux et présenter ces nouveaux sujets du Far West lors des expositions

10. The New York Times, 21 novembre 1915, p. 25. The Press (Philadelphie), 23 novembre 1915 (Philadelphia Museum of Art, Library and Archives, Christian Brinton Research Collection, Series II, box 3, folder 2, Clippings). Le plâtre ou le bronze correspond peut-être au Joueur de tennis exposé à San Francisco 1917, n° 27, et Los Angeles 1918, n° 31.

11. Myers 1916, ill. frontispice, et p. 244.

12. Voir le texte d’Anne-Lise Desmas « Les statuettes de danseuse » dans le présent ouvrage, p. XX.

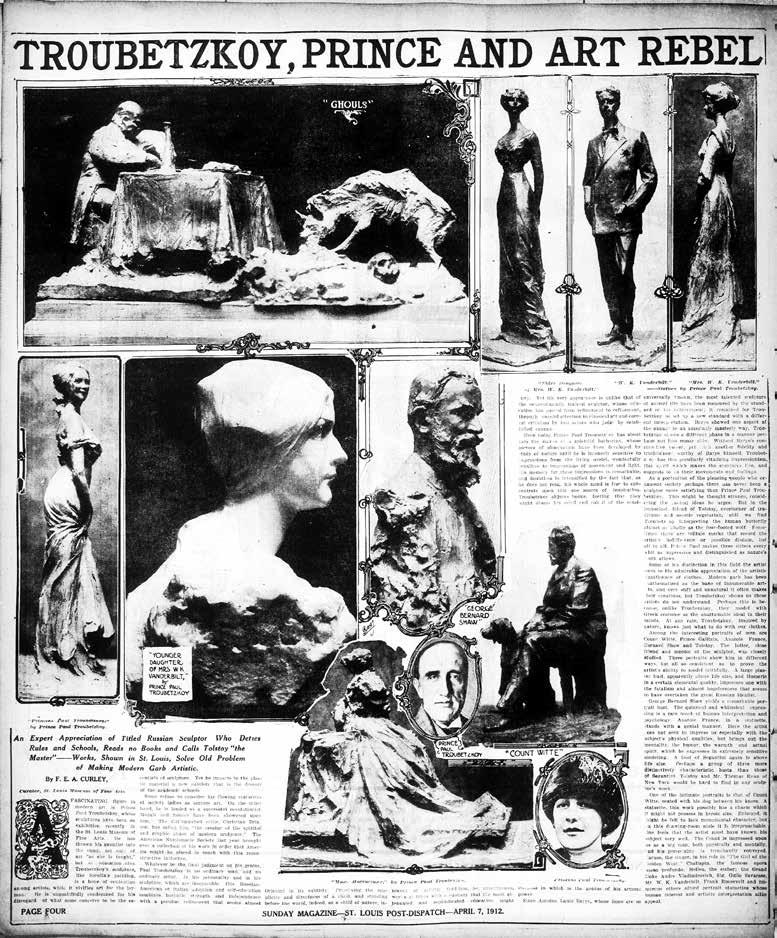

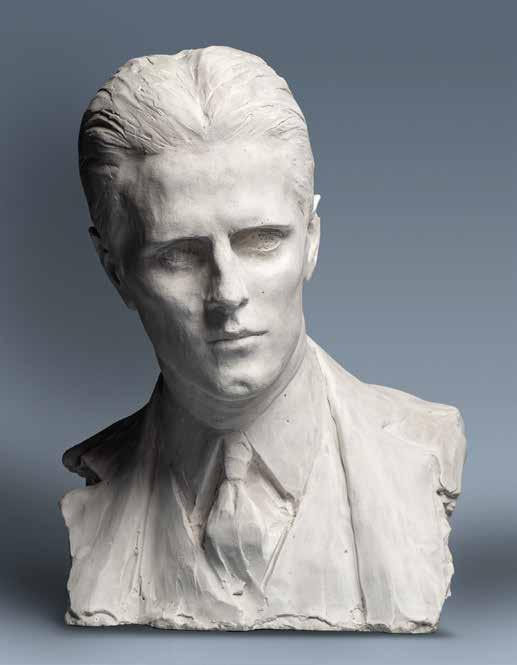

Fig. 1011. Charles R. Crane

Bradley, 1912, bronze, 54,6 × 19,3 × 20,3 cm, Madison, Chazen Museum of Art, don de Mrs. H. C. Bradley

Fig. 1012. Josephine Crane

Bradley, 1912, bronze, 48,3 × 30,5 × 26,7 cm, Madison, Chazen Museum of Art

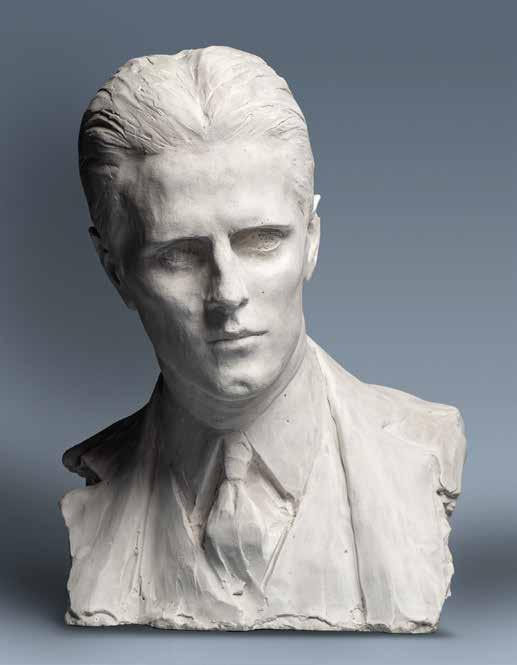

Cat. 138. Mme Wade, 1918, bronze, H. 50 cm, collection Lucile Audouy

organisées ultérieurement13. À Los Angeles, il réussit à portraiturer les acteurs vedettes de Hollywood : Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks (cat. 078), Mary Pickford (cat. 076), et même Sessue Hayakawa, si majestueux dans son costume japonais (cat. 077, 161)

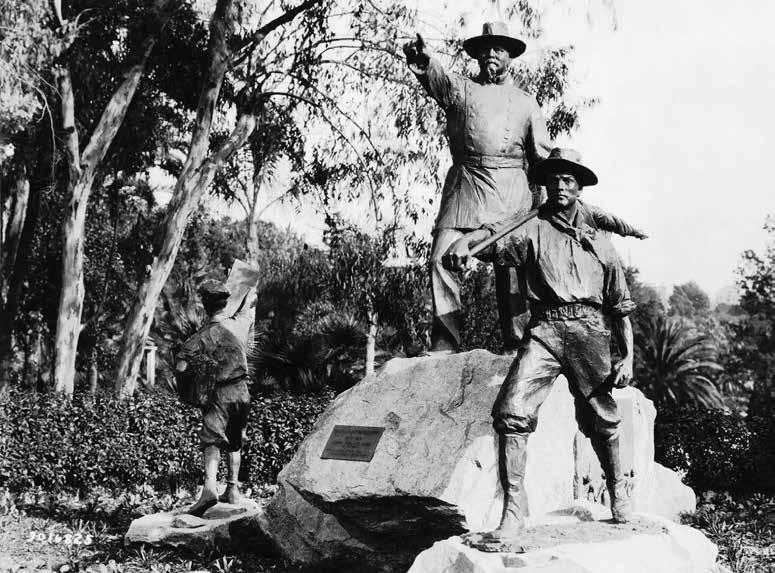

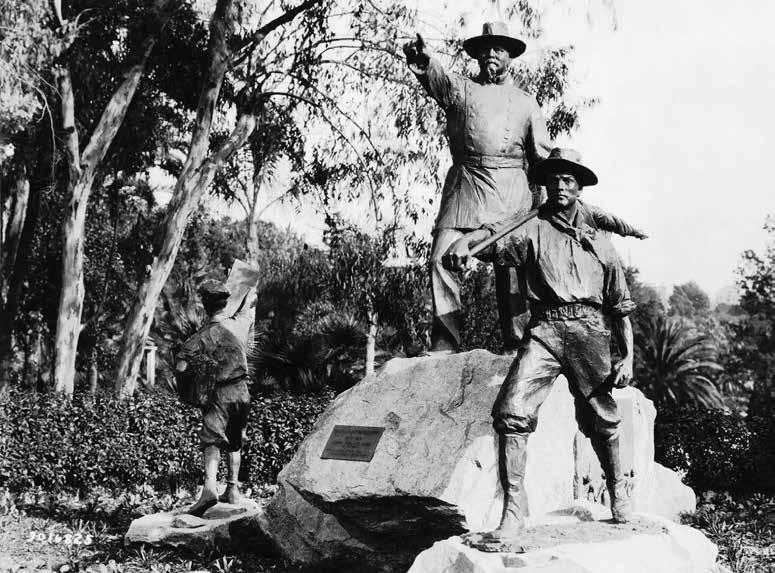

Même si elles n’occupèrent somme toute qu’une moindre place dans son activité au cours de ses années américaines, Troubetzkoy accorda une attention toute particulière aux commandes de monument, de buste et statue grandeur nature et s’attacha à inclure dans ses expositions des œuvres illustrant ses talents à composer à grande échelle. La maquette pour son monument à Alexandre III et les projets pour les monuments à Alexandre II et à Dante furent toujours présentés dans ses grandes expositions au cours de ses deux premiers séjours américains14. Pour la première rétrospective, en 1911 à New York, Troubetzkoy n’hésita pas à transporter les imposants bronzes de Segantini (cat. 017), de Tolstoï (cat. 164) et du prince Lev Golitzine, et même le grand plâtre de Mon épouse (fig. 1008C). Cette statue (cat. 063) fut d’ailleurs très admirée, les journaux se délectant à l’illustrer avec la princesse à ses côtés. Dès qu’il eut fini le modèle du portrait à mi-corps de Thomas F. Ryan, il l’ajouta à sa rétrospective de la Hispanic Society15 ; de même, il inclut le plâtre de sa statue grandeur nature du golfeur Macdonald (fig. 1009) tout juste terminée dans l’exposition de la galerie Knoedler16 Sa stratégie et ses efforts pour obtenir de remporter la commande du monument au général

Otis à Los Angeles (fig. 1015), pour lequel il renonça à un voyage qu’il avait prévu au Japon, participa, malgré sa résistance initiale, à la compétition organisée par les hommes d’affaires de la ville, et resta en Californie plusieurs années, au-delà de la fin de la Première Guerre, prouvent également son ardent désir et sa fierté d’être engagé dans de telles entreprises17 . Pourtant ce furent surtout certaines de ses œuvres de grandes dimensions qui lui attirèrent les rares critiques négatives sur son art. Selon le Brooklyn Daily Eagle, l’artiste « ne convainc pas dans la plupart de ses statues grandeur nature », tel Macdonald 18. Le critique et écrivain Charles Henry Caffin jugea le portrait de Segantini certes attractif mais superficiel, sans rendre la personnalité du peintre, et qualifia comme des plus banals les portraits de Ryan et du sénateur Franklin D. Roosevelt (cat. 109)19. Caffin, qui avait été séduit par les statuettes « pleines de zest » de Troubetzkoy lorsqu’il les avait d’abord découvertes à Paris en 1900, jugeait même, dans son compte rendu de l’exposition de la Knoedler en 1914, que ses œuvres formaient un tout désormais « stéréotypé20 » : il fut apparemment le seul. En effet, Troubetzkoy remporta auprès de la presse, du public et des collectionneurs un succès qui ne tarit pas, comme l’attestent toutes les commandes et achats d’œuvre au cours de ses séjours, le nombre de visiteurs à ses expositions, et les articles élogieux autant dans les journaux que les revues spécialisées, louant la spontanéité, la vivacité et l’élégance de ses sculptures21 .

13. Voir le texte d’Anne-Lise Desmas, « Le Far West » dans le présent ouvrage, p. XX.

14. Par exemple New York 1911 et Toledo 1912, nos 1-3.

15. Le buste, non inclus dans le catalogue, fut ensuite montré à presque toutes les expositions de l’artiste. Ryan commanda-t-il son portrait à Troubetzkoy car trop déçu de celui réalisé par Auguste Rodin en 1909 ?

16. New York 1914, n° 12.

17. Desmas 2022, p. 66 et fig. 14. Desmas 2024.

18. The Brooklyn Daily Eagle, 21 février 1914, p. 7.

19. The New York American, 23 février 1914, p. 9.

20. Ibid

21. Desmas 2022, passim

Cat. 078. Douglas Fairbanks, vers 1918, plâtre, 44 × 32 × 20 cm, Verbania, Museo del Paesaggio

Cat. 076. Mary Pickford, vers 1918, plâtre patiné, 45 × 35 × 26 cm, Verbania, Museo del Paesaggio

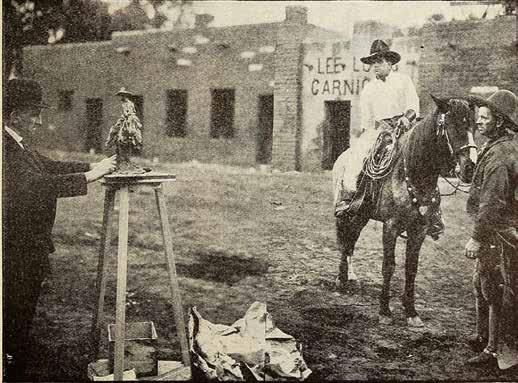

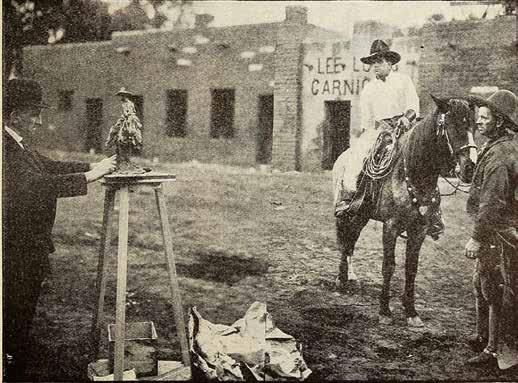

Tous restaient subjugués par l’incroyable facilité et rapidité avec laquelle le sculpteur réussissait à modeler ses œuvres. Un journaliste du Morning Press de Santa Barbara vit Troubetzkoy au travail pour le portrait d’Alice Reynolds Wade en 1918 (cat. 138) : « Tout en tirant des bouffées de sa cigarette, l’artiste montra une exécution remarquablement rapide et sûre. Un balayage avec ses habiles doigts lui suffit pour forger les plis exquis de la jupe en satin […]. Les doigts du sculpteur sont ses seuls outils, sauf pour un peu de fil de fer. Ses mains ressemblent à celles d’un musicien, les ongles étant aussi courts que possible pour laisser le bout des doigts libres22. » Le sculpteur pouvait créer ses figures dans des contextes très variés, installant sa sellette n’importe où. Pour réaliser le buste de Mary Pickford (cat. 076), Troubetzkoy se rendit dans le studio de l’actrice à Hollywood, tandis que pour une statuette de Douglas Fairbanks à cheval, il travailla en plein air devant son modèle et sa monture près d’un ranch (fig. 1017). Les journaux rapportèrent l’exploit de l’artiste à modeler le portrait de la jeune Margaret Stewart à bord de l’Olympic, au cours d’une traversée de l’Atlantique en janvier 1912 marquée par le mauvais temps23, et le risque qu’il prit à sculpter de très près un taureau sauvage attaché à un arbre lors du Stampede de Sheepshead Bay à l’été 1916 (fig. 1033)24 .

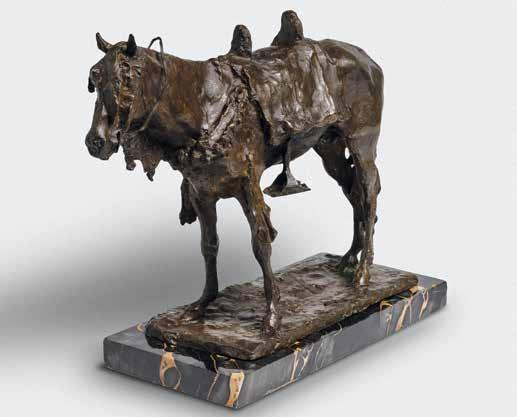

Dès son premier séjour, Troubetzkoy avait identifié la fonderie Roman Bronze Works de Brooklyn, à New York, créée par le Génois Riccardo Bertelli en 1897 et la première aux ÉtatsUnis à utiliser la technique de la fonte à cire perdue25. Pendant ses séjours américains, l’artiste lui confia tous ses modèles, dont la fraîcheur restait merveilleusement intacte, grâce à la maîtrise de cette technique, dans leurs versions en bronze, lesquelles étaient rééditées à sa demande selon les commandes et les ventes lors de ses expositions26. Son talent à modeler si aisément et son organisation avec cette fonderie lui permit d’être particulièrement productif, rapide dans ses livraisons et donc apprécié de ses commanditaires. S’illustrant ainsi principalement dans des œuvres en bronze, Troubetzkoy s’attacha toutefois à prouver qu’il savait sculpter le marbre, même si sa vie itinérante aux États-Unis était peu propice à la sculpture dans ce matériau. Le buste de Barbara Rutherfurd (fille du premier mariage d’Anne Vanderbilt), qu’il prit le temps de sculpter en marbre dans son atelier parisien d’après le modèle déjà inclus dans ses expositions de 1911 et de 1912 (Verbania, Museo del Paesaggio, inv. Tn.302)27, eut l’effet escompté. Présenté chez Knoedler début 191428, illustré dans la presse, il fut particulièrement admiré, « le sculpteur ayant vraiment donné un semblant de

22. The Morning Press, 16 août 1918, p. 5.

23. The Kansas City Star, 24 janvier 1912, p. 41.

24. Voir le texte d’Anne-Lise Desmas « Le Far West » dans le présent ouvrage, p. XX.

25. Rosenfeld 2002.

26. Voir les archives, lacunaires en raison d’un incendie, à Fort Worth, Amon Carter Museum of American Art, utilisées dans Desmas 2022, passim

27. New York 1911, n° 29 ; Toledo 1912, n° 30.

28. New York 1914, n° 14 et 11.

29. The Marion Daily Star, 26 février 1914, p. 3 (ill.) ; Riverside Daily Press (California), 5 mars 1914, p. 10 (ill.). L’œuvre, perdue, fut aussi illustrée dans The Metropolitan Museum Journal, vol. 40, n° 1, mai 1914, ill. p. 44.

30. Desmas 2022, p. 68 et fig. 22 p. 69.

31. Cornelia Bentley Sage, dans Buffalo 1911, p. 54 ; The Chicago Tribune, 1er février 1912, p. 3.

vie au marbre29 ». Parmi les rares œuvres de l’artiste dans ce matériau, la main qu’il sculpta à Los Angeles de son ami Rudolph Valentino (malheureusement non localisée), impressionna aussi les journalistes lors de la dispersion de la collection de l’acteur après sa mort, en 192630 Par son extravagance, Troubetzkoy défraya la chronique avec des sujets aussi variés que sa course de voiture sur circuit pour gagner un pari, son petit écureuil adopté à Toledo et l’accompagnant partout caché dans sa poche de veste, ses deux chiens samoyèdes vainqueurs de compétitions canines, etc. Si cette presse participa à son succès artistique, le prince sculpteur réussit en tout cas l’exploit, au cours de ses séjours américains, d’organiser des expositions à une fréquence impressionnante et d’immortaliser, dans ses figurines, bustes et statues, un nombre vertigineux de célébrités des plus diverses. Troubetzkoy, « le créateur de la phase spirituelle et graphique de la sculpture moderne », sut parfaitement conquérir les Américains par son talent à « saisir sans hésitation l’impression du moment »31 dans ses œuvres.

TATS -U NIS

Cat. 077. Sessue Hayakawa, 1918, plâtre, 41 × 18 × 22 cm, Verbania, Museo del Paesaggio

Cat. 161. Sessue Hayakawa, 1918 (modèle), 1921 (fonte), bronze, 41 × 18 × 22 cm, Londres, Sladmore Gallery

Fig. 1015. Monument au général Harrison Gray Otis, bronze, 1920, Los Angeles, Westlake Park (actuel MacArthur Park). Photographie anonyme, avant 1934, 23 × 18 cm, Los Angeles Public Photo Collection

Fig. 1017. Paul Troubetzkoy modelant la statuette de Douglas Fairbanks à cheval, Los Angeles, 1918, Picture-Play Magazine, vol. 8, n° 3, mai 1918, p. 91

Le Far West

Les compositions que Troubetzkoy élabora sur les thèmes du Far West jouèrent un rôle important dans la carrière de l’artiste, lui assurant très tôt une reconnaissance officielle et lui permettant d’être célébré dans ce genre autant en Europe qu’aux États-Unis.

Comme la peintre Rosa Bonheur et le sculpteur Cyrus Edwin Dallin à l’automne 1889 à Paris1 , Troubetzkoy fut fasciné par Buffalo Bill (William Cody) et sa troupe du Wild West Show, qui se produisit à Milan en avril 18902. Le spectacle, qui impressionna aussi son ami Giacomo Puccini3, lui inspira des compositions qui furent très appréciées

quand il les présenta à Milan puis à Rome en 1893 car « pleines de vitalité, mouvement, vérisme4 ».

Sa Vedette indienne (cat. 22) récompensée par une médaille d’or à l’Exposition nationale des BeauxArts de Rome et acquise par l’État italien pour la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, lui offrit ainsi son premier succès officiel5 Toujours en 1893, d’autres bronzes de Vedette indienne et Guerrier indien (cat. 105) figuraient dans le groupe d’œuvres que Troubetzkoy envoya à l’Exposition internationale de Chicago et pour lequel il gagna une médaille6. Ils répondirent parfaitement, dans la section italienne et sous le format de statuettes, aux nombreuses sculptures à plus grande échelle, décorant le site ou présentées par les artistes américains sur la

Cat. 158. Indien peau-rouge, 1911 (modèle et fonte), bronze, 48 × 25 × 25 cm, collection particulière

Cat. 080. Indien peau-rouge, 1911, plâtre patiné vert olive, 50 × 25 × 26 cm, Verbania, Museo del Paesaggio

Cat. 121. Indien peau-rouge, 1911 (modèle et fonte), bronze, 48 × 25 × 25 cm, collection Troubetzkoy-Hahn

1. Burns 2018, p. 57-85.

2. Bussoni 2011, p. 89-90.

3. Ibid., p. 90.

4. « Natura e arte », 15 juin 1893, p. 114, article par Contessa Lara, cité par Sergio Rebora dans Verbania 1990, nos 22 et 23, p. 95.

5. Ibid. Plâtre : inv. T n.4. Sergio Rebora dans Rabai, Troubetzkoy Hahn 2017, p. 41.

6. Chicago 1893, nos 167 et 164 ; Chicago Tribune, 15 août 1893, p. 3.

7. The San Francisco Call, 11 juillet 1894, p. 7.

8. Guide to the Halls… 1895, n° 2889, p. 83. Desmas 2022, p. 62.

thématique du Far West, prépondérante pour cet événement marquant le 400e anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique. L’année suivante, alors que l’homme d’affaires de Young avait réussi à récupérer une partie de cette World’s Columbian Exposition pour organiser dans sa ville de San Francisco la California Midwinter International Exhibition, le Guerrier indien (cat. 105) fit partie des œuvres qui valurent

à Troubetzkoy un premier prix7. Alors achetée par de Young avec trois de ses autres bronzes pour le Golden Gate Park Memorial Museum, la statuette compta ainsi parmi les premières sculptures de l’artiste à entrer dans un musée américain8

Lors de l’exposition de Troubetzkoy à la Hispanic Society de New York puis à la Albright Gallery de Buffalo en 1911, l’historien de l’art

Fig. 1033. St. Louis PostDispatch (St. Louis Missouri), 1er octobre 1916, p. 88

Cat. 022. Cavalier indien en vedette, dit aussi Vedette indienne ou Scout indien, 1890 ? (modèle), 1893 (fonte), bronze, 60 × 57 × 26 cm, Rome, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Cat. 104. Cheval arabe au repos, vers 1891-1892 (modèle), 1893 (fonte), bronze, 30,5 × 44,5 × 13,3 cm, Fine Arts Museum of San Francisco

Cat. 105. Guerrier indien sur un cheval au galop, 1890 ? (modèle), avant ou 1893 (fonte), bronze sur socle en marbre, 38,7 × 25,4 × 27,9 cm, Fine Arts Museum of San Francisco

Cat. 111. Deux Cowboys, 1916 (modèle et fonte), bronze, 47,6 × 31,8 × 50,8 cm, San Marino, The Huntington Library, Art Museum and Botanical Garden

Christian Brinton rappela dans le catalogue cette acquisition et nota l’« étonnante polyvalence du jeune homme » capable de créer au début de sa carrière des œuvres « aussi radicalement opposées que l’austère Vedette indienne et l’exquise et instantanée Mme Anernheimer9 ». À la suite de l’exposition, Henri Huntington, cousin du président de la Hispanic Society, Archer Huntington, inclut la Danseuse hindoue parmi les sept bronzes qu’il acheta au sculpteur pour sa propre collection10 tandis que dans un article du Fine Arts Journal, le critique d’art Charles Borgmeyer consacra plusieurs lignes à cette œuvre, saluant le « respect » et la « dignité » que l’artiste avait réservés à son modèle, en en donnant « une interprétation fidèle, sans élément spectaculaire »11 . Quelques mois plus tard, Troubetzkoy présenta ainsi de nouveaux sujets du Far West lors de sa participation à l’exposition itinérante de la Société de peintres et de sculpteurs de Paris aux États-Unis. Outre six portraits, il sélectionna quatre bronzes12 représentant Indien à cheval13 , Cowboy à cheval14 , Indien debout à côté de son cheval15 et Indien debout16. Préférant toujours créer sur le vif, Troubetzkoy dut trouver ses modèles au « Village de Peaux-Rouges » installé et se produisant au jardin d’acclimatation de

Neuilly durant l’été 191117. Il serait même tentant d’identifier le plus célèbre des Lakotas engagés dans la troupe, le chef Belette tachetée, dans le majestueux Indien peau-rouge (cat. 121), dont le costume orné de plumes est rendu à merveille par la technique impressionniste de l’artiste18

L’exposition de la Société de peintres et de sculpteurs de Paris, avec ses étapes à Buffalo, Chicago, Saint Louis et Boston entre novembre 1911 et mars 1912, recueillit le succès du public et de la critique, en admiration, pour la section de sculpture, devant les « chefs-d’œuvre » de Rodin et de Troubetzkoy19. Anthony John Philpott, journaliste du Boston Globe, considérait notamment les envois du prince sculpteur comme un des moments forts de l’événement, photographie de l’Indien à cheval à l’appui20 .

Installé aux États-Unis depuis début 1912, Troubetzkoy se rendit, au mois d’août 1916, à Sheepshead Bay, au sud de New York, pour assister au premier grand spectacle de rodéo jamais organisé à l’est du Mississippi, avec cowboys, Indiens, et animaux venus du Far West21. Dans des articles souvent richement illustrés (fig. 1033), la presse se délecta à rendre compte des liens que le prince sculpteur réussit à tisser avec les cowboys, qui posèrent volontiers pour lui22

Elle admira surtout les exploits de l’artiste bravant le danger à modeler de très près un bœuf sauvage déchaîné qui avait été attaché à un arbre à sa demande23 .

Les œuvres conçues à cette occasion, dont Cowboy et bronco, Deux Cowboys24, et Chef indien, vite fondues en bronze pour être présentées aux expositions organisées à San Francisco et à Los Angeles en 1917, furent admirées pour leur « grande liberté et vigueur25 ». Le collectionneur Henry Huntington acheta à l’artiste, dès l’été 191726, Deux Cowboys (cat. 111). Le journaliste du Los Angeles Times Antony Anderson s’exclama : « Son sang américain [du côté maternel] compte tant que, par son tempérament et son esprit, [Troubetzkoy] appartient complètement à nous du Far West. Certes il a trouvé ses cowboys à New York mais ô combien il a su les réaliser à la perfection, montés sur leurs chevaux sauvages27. » À son retour en Europe, lorsqu’il les exposa à Paris en 1921, ces sculptures furent jugées « des œuvres de tout premier ordre », notamment le Cowboy et bronco, « admirable de vérité28 ». Lors de la rétrospective à la galerie Dedalo de Milan en 1936, « les très célèbres Cowboys et Cavaliers indiens » bénéficiaient toujours du même succès29

À l’inverse d’artistes américains tel Frederic Remington, que Troubetzkoy admirait30, et Solon H. Borglum, dont les créations en 1900 à Paris résultaient de sa visite dans une réserve indienne du Dakota du Sud31, Troubetzkoy, apparemment, ne vit jamais ses modèles dans leur espace naturel. Il créa néanmoins des œuvres admirées par tous, car « “atmosphériquement” vraies32 », et réussit à s’imposer dans un genre qui avait fortement contribué, depuis l’Exposition universelle de 1900, à l’essor de l’école américaine et qui, selon ses défenseurs et représentants, devaient leur être réservé33 .

Anne-Lise Desmas

9. Christian Brinton, « Paul Troubetzkoy » dans New York 1911, p. 40 et 12, n° 57 p. 127.

10. Desmas 2022, p. 55. Ces bronzes sont maintenant à la Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens à San Marino (la Vedette indienne est signée et datée 1893, inv. T2001.1).

11. Borgmeyer 1911, p. 14-15.

12. Buffalo 1911, nos 147 et 150.

13. Plâtre : inv. T n.30.

14. Une vue de l’exposition à la Albright Art Gallery (dans Academy Notes, Buffalo N.Y., vol. 7, nos 1 et 2, 1912, p. 7) permet d’identifier l’œuvre. Plâtre : inv. T n.74.

15. Plâtre : inv. T n.73. Voir Stefania Frezzotti dans Verbania 1990, n° 158, p. 201.

16. Il présenta aussi Indien debout et Indien à côté de son cheval au Salon d’Automne à Paris en 1911 (nos 1592 et 1598), qui furent remarqués (Le Radical, 30 septembre 1911, p. 4).

17. Burns 2018, p. 45-49.

18. Sur ce chef indien Ithúnkasan Glešká, voir Burns p. 27, 43-47 et fig. 1.13, p. 46.

19. St. Louis Post-Dispatch, 25 février 1912, p. 18. Desmas 2022, p. 56.

20. The Boston Globe, 9 mars 1912, p. 9.

21. Desmas 2022, p. 64-65.

22. Dont Fred Stone (1873-1959), également acteur, et Tommy Kernan, selon, entre autres, The Times (Shreveport, Louisiana), 1er octobre 1916, p. 30.

23. Entre autres : New York Tribune, 17 août 1916, p. 9.

24. Plâtre : inv. T n.29.

25. San Francisco Chronicle, 11 mars 1917, p. 24.

26. Desmas 2022, p. 64-65.

27. Los Angeles Times, 10 juin 1917, p. 31. Voir aussi Anderson 1918, p. 127.

28. The New York Herald Paris, 7 décembre 1921, p. 3 (section « Le Monde des Arts »).

29. Corriere della Sera, 27 décembre 1936. Pour d’autres groupes de cowboys des années 1920-1930, voir le texte de Stefano Martinella dans le présent ouvrage, p. XX.

30. Desmas 2022, p. 65.

31. Burns 2018, p. 95-97.

32. San Francisco Chronicle, 11 mars 1917, p. 24 (article d’Anna Cora Winchel).

33. Agathe Cabau, « Revendiquer un sujet d’art américain dans les expositions françaises au xixe siècle », dans La Rochelle 2017, p. 125-133.

Fig. 1035. Irene Castle, 1915, bronze, H. 39 cm, collection particulière

Fig. 1036. Pavlova debout, 1920, bronze, H. 35,56 cm, Los Angeles, Clark Library

Cat. 095. Anna Pavlova assise, 1915 (modèle et fonte), bronze, 31,5 × 27 × 22 cm, Londres, Sladmore Gallery

15. Desmas 2022, passim 16. Acquis avec le Rogers Funds, inv. 29.137.

17. Paris 1921a, nos 9, 11, 14 ; Paris 1921b, nos 1859, 1874, 1875, 1906 ; Paris 1921c. Toutefois Danseuse – Mlle Svirsky fut exposée à Paris 1909, no 1669 et Danseuse hindoue à Rome 1910, n° 23 p. 19 et pl. XXXVI. 18. Venise 1922, nos 4, 23, 26, 27. 19. Le Journal, 2 décembre 1921, p. 1 (article de Gaston de Pawlowski).

Ces bronzes séduisirent de très nombreux collectionneurs privés américains ainsi que plusieurs musées, l’artiste réussissant souvent à les vendre directement après ses expositions15. Cet intérêt dura même après le départ de Troubetzkoy des États-Unis : le Metropolitan Museum of Art acquit de l’artiste, en 1929, la Lady Constance Stewart-Richardson16 Les statuettes de danseuse

eurent en revanche un moindre succès en Europe, où l’artiste ne les exposa que rarement, en 1921 à Paris17 et en 1922 à Venise18, la critique les appréciant toutefois comme étant « d’une élégance et d’une nervosité charmantes19 ».

Anne-Lise Desmas