DE LA MATIÈRE

DONATIEN GRAU

Au commencement, il y a la matière. Dans l’achèvement, il y a la matière. Ces formes de la matière ne sont pas les mêmes, et pourtant elles rejouent toutes deux l’interrogation de la matérialité. Ainsi pourrait être résumé le processus métamorphique de Patrick Roger, sculpteur. Il y a quelque chose de magnifiquement émouvant et puissant dans cette enquête qu’il mène, incessante, inlassable, au cœur de la matière. Son cheminement n’est pas celui de l’aujourd’hui, qui reposerait d’abord sur les formulations langagières pour arriver à une forme, charriant du sens et se tendant vers une autre réalité qu’elle-même. Patrick Roger part de la matière : il suffit de le voir avec un couteau tailler, comme ces sculpteurs du Moyen Âge qui donnaient à l’informe du bois une image nouvelle. On sent, quand on regarde ses sculptures, la trace de la gouge sur le bois. Cette création a révélé la matière autant qu’elle l’a transportée vers un autre statut – une image sainte. À cette époque, les sculpteurs étaient des artisans, et leur habileté de taille en faisait des maîtres – reconnus par la postérité comme artistes. Ce modèle fondé sur la maîtrise a pu parfois sembler dépassé – et pourtant, c’est bien celui qui fait rêver les croyants dans l’œuvre. L’œuvre de l’art repose sur un exercice sans relâche, une tension entre la matière et la main, où celle-ci réussit des miracles étonnants pour l’esprit – dont elle émane également. Patrick Roger sculpte sans cesse : il ne s’arrête jamais. Il prend prise sur la matière, la taille, la laisse devenir la forme qu’elle était dans son esprit, dans sa note, se laisse guider par la main, par la forme, et continue une forme ou une autre. Il change toujours d’échelle : allant vers le petit comme vers le gigantesque.

Sa sculpture est un cheminement intérieur autant qu’elle est un ensemble de manifestations extérieures : à voir ses œuvres, on le sent prendre tant de décisions sculpturales. Il est venu à la sculpture sur bronze par l’expérience des œuvres des autres : il a contemplé la multiplicité des fontes d’œuvres du xixe et du xxe siècle, a vu comment celle-ci était plus profonde, celle-là peut-être moins juste. Son œuvre de sculpteur est, pour partie, venue de son regard. Ce point de départ – c’en est un parmi d’autres, les généalogies se font toujours

à rebours – invite à penser son œuvre sculptée dans une perspective d’œil : on peut ainsi percevoir, dans bien de ses sculptures, une façon de regarder le monde, dont la liberté et l’intelligence sensible ne peuvent cesser d’étonner. On voit les œuvres qu’il a regardées, les personnes qu’il a rencontrées et dont il a souhaité transmettre l’image d’une manière à la fois fidèle, aimante et autre. On voit son étonnement, face à la matière et face au monde, face aux personnes qu’il saisit en quelques mots, dans le silence comme dans les paroles. On ne comprend pas ses œuvres si l’on ne saisit pas qu’elles sont toutes le fruit de son étonnement face au monde, face à ce qu’il a aimé, qu’il a compris tout en sachant qu’il ne le comprenait pas vraiment – était-ce possible de le comprendre vraiment, s’il l’aimait ? Patrick Roger croit en l’héroïsme, et il en doute en même temps. Il aime explorer des échelles difficiles : le petit, avec des sculptures de quelques centimètres, et le grand, voire le très grand, avec des œuvres de plusieurs mètres. Ce sont les sculptures où la prise de risque est maximale. Dans l’œuvre de taille modeste, l’erreur se démultiplie, et la moindre échappée au contrôle coûte à la réalisation. Dans l’œuvre à grande échelle, il faut tenir, manifester, savoir gouverner le grand en déjouant le monumental – ce que fait sans cesse Patrick Roger. Il tente et, ce faisant, met sa propre vie en jeu. La sculpture est la cristallisation des énigmes d’une vie : comment être face à la matière ? Comment apprendre ? Comment savoir ? Comment ressentir ? Dans chaque œuvre, on perçoit les interrogations d’une vie et les sentiments de réalisation. Patrick Roger va là où est le danger – dans les échelles difficiles, les composantes multiples. En même temps, il connaît sa prise de risque, elle l’inquiète. Mais dans la matière tout se résout et se reprend. Dans le sentiment de se confronter à un monde entier, qu’est cette matière en face de lui, il se sent vivre – et il donne vie. Le vieux rêve démiurgique des sculpteurs, ces créateurs et recréateurs de monde, est là en jeu. Ce vieux rêve était rendu possible par la maîtrise obtenue d’avoir passé des années à parler à la matière, à la ressentir. C’est exactement le chemin qu’a pris Patrick Roger.

QUEEN

MA MAISON

Dernier refuge du sculpteur.

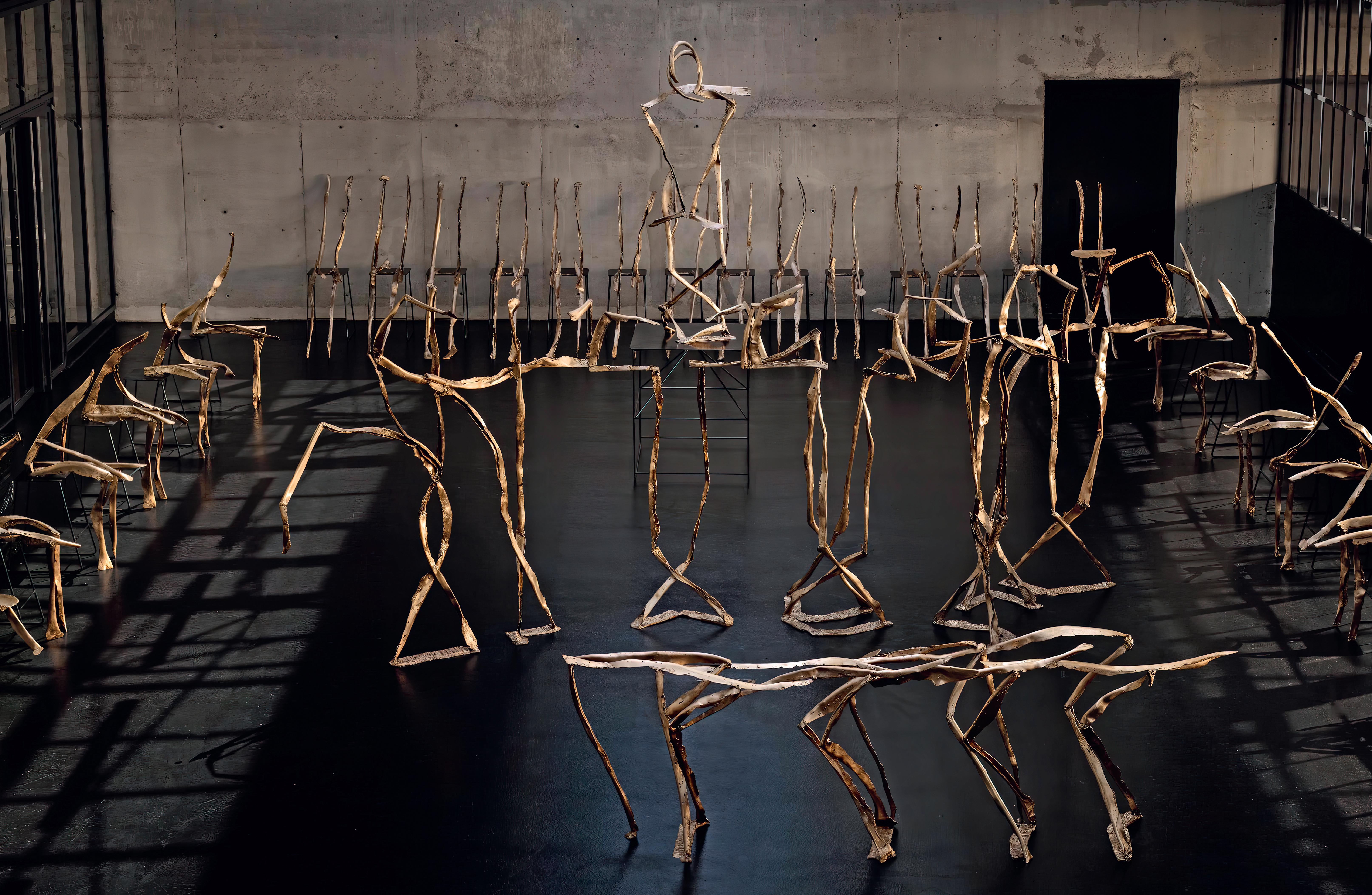

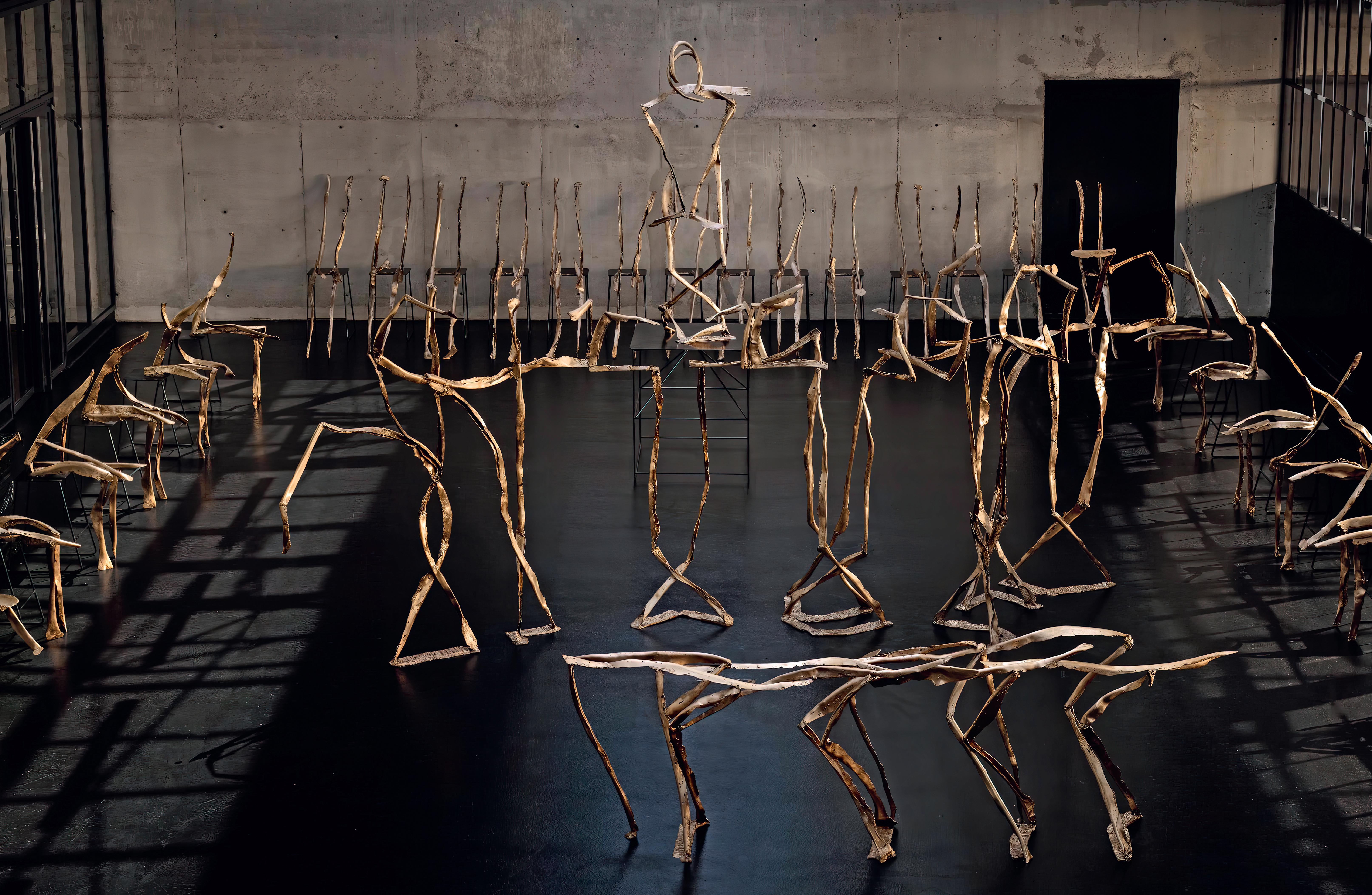

EN MARCHE

Silhouette vêtue de l’enfant terrible, cette putain d’allure.

Symbiose.

LORDE

Cheminement délicat à travers une sacristie acoustique.

SANGUIN

Les titres disent souvent très explicitement le nom des choses, ou le nom des lieux ou des personnes. Il est un devoir de dire, en retour, le nom de toute chose dont on connaît le nom. Ici, c’est du champignon qu’il s’agit, délicat comestible quand on le cueille sous les pins, toxique en art, avec ce fragment de tuyauterie cubique enchâssé dans un œuf.

ÉCARTÉE 1