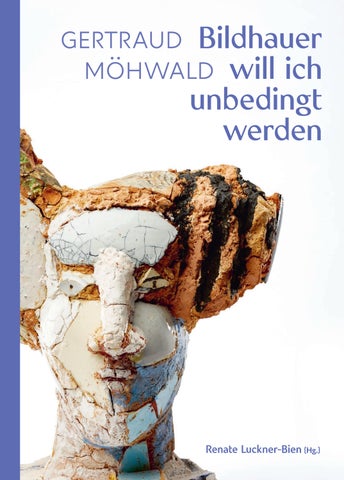

gertraud möhwald Bildhauer will ich unbedingt werden

Renate Luckner-Bien (Hg.)

Bildhauer will ich unbedingt

werden

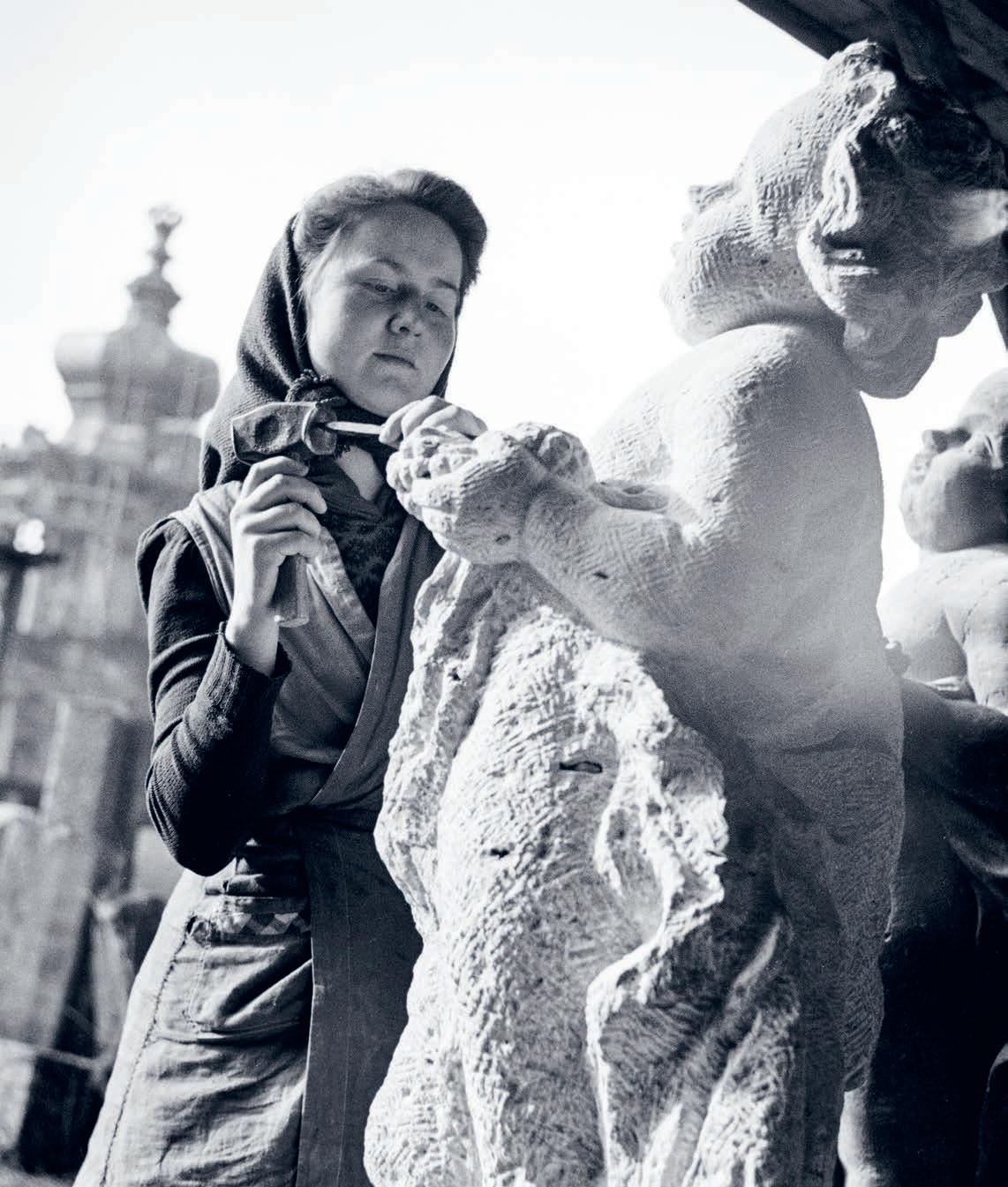

1929 werde ich geboren, im Juni. Mein Vater ist Lehrer, meine Mutter stammt aus der Landwirtschaft. Meine um vier Jahre ältere Schwester ist schlank und hübsch, ich selbst bin dick und voller Sommersprossen. Ich gehe sehr gern zur Schule, bis 1940 in die Volksschule, danach in die Oberschule für Mädchen in die Dresdner Altstadt im engen, geheimnisvollen Straßengewirr zwischen Georgplatz und Zinzendorfstraße. 1945 endet meine Kindheit mit der Zerstörung Dresdens. Mein Vater stirbt. Ich wohne nun mit meiner Mutter in deren Heimatdorf Radis. Äußerlich wirre Zeiten mit mancherlei Broterwerb sind sehr öde. Mich zieht es nach Dresden zurück, in die Wohnung, die ich mit meiner Schwester teile. 1948 beende ich die Schule mit dem Abitur. Meine Nächte verbringe ich mit dem Kneten ziemlich sentimentaler Figuren. Vom Handwerk habe ich keine Ahnung. Bei der Vorstellung an der Kunstakademie rät man mir, vorerst eine Lehre als Töpfer oder Steinbildhauer abzuschließen. Bildhauer will ich unbedingt werden. 1948 nimmt mich der Steinbildhauermeister Rudolf Kreische trotz Spott und Hohn seiner Kollegen als ersten weiblichen Lehrling. Das ist ein großes Glück für mich. Ich darf im Zwinger arbeiten. Alltag ist der Gang über die Trampelpfade zwischen den Ruinen und das Kopieren der von Leben strotzenden barocken Putten. Die Stadt verliere ich ein zweites Mal und endgültig durch die Beseitigung der Ruinen. Der künstlerische Leiter beim Wiederaufbau des Zwingers ist der Bildhauer Albert H. Braun. Ihm verdanke ich meine ersten Erkenntnisse über das Wesen von plastischen Formen. Er opfert seine Freizeit, um uns die Meit’schen Adam und Eva kopieren zu lassen, frei als Vergrößerungen im Maßstab 1:2. Ich merke heute, dass mir keiner je Wichtigeres über Plastik gesagt hat. Er gibt mir den Rat, mich in Halle zum Studium zu bewerben. 1989 ²

So beginnt die Biografie, die Gertraud Möhwald für den Katalog zu ihrer ersten großen Personalausstellung schreibt, die 1989 in der Staatlichen Galerie Moritzburg Halle, den Staatlichen Museen zu Berlin – Kunstgewerbemuseum, 1990 im Museum des Kunsthandwerks GrassiMuseum Leipzig und den Staatlichen Kunstsammlungen Kassel, Schloss Wilhelmshöhe gezeigt wird.

Radis ist ein kleines Dorf südwestlich von Lutherstadt Wittenberg im damaligen Bezirk Halle. Mit „mancherlei Broterwerb“ ist die Arbeit in der Landwirtschaft und als Schleiferin und Malerin in der örtlichen Spielzeugfabrik gemeint.⁴

Das um 1510 von Conrat Meit geschaffene kleinformatige Figurenpaar „Adam und Eva“ aus der Sammlung Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg gilt als Musterbeispiel nordeuropäischer Aktskulptur der Renaissance.

● Gertraud Möhwald als Steinbildhauerlehrling im Zwingerhof, um 1949

Ich bin im Juni geboren, im Sternbild der Zwillinge. Ich bin wirklich ein rechter Zwilling: immer zwischen einem Gegensatzpaar hin und her pendelnd, von zwei Polen gleichermaßen angezogen, gern auf zwei Stühlen sitzend. Ich bin beeinflusst einmal vom Arbeiten am harten Stein: von außen abtragen, wegschlagen, Kantiges entsteht; und zum anderen von der Arbeit mit dem weichen Ton: kneten, von innen heraus aufbauen. 2000 ³

● Teekanne und zwei Schälchen, 1969, Drehton, gedreht, gelbe und weiße Glasur, teilweise getaucht und geschüttet, Kanne 10 cm hoch; Fotografie, Archiv und Sammlungen Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

● Schwarze Vase, um 1975, Drehton, gedreht, gewalzt, geschnitten, montiert, verformt, Glasur geschüttet, 54cm hoch; Keramik-Museum Berlin, Schenkung Barry und Thomas McDaniel

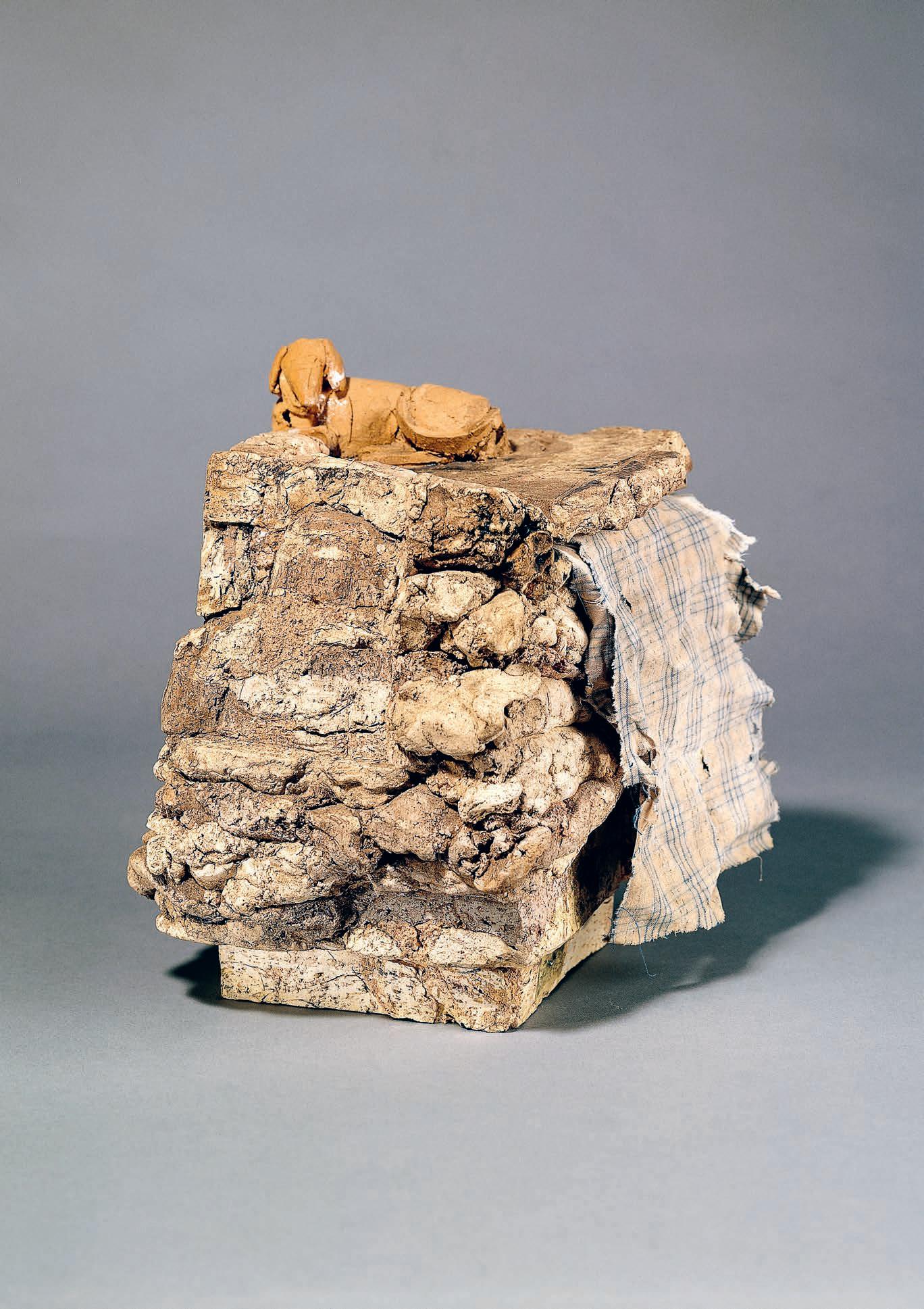

Kästen, die keine Keksdosen sein wollen

Als ich mit der Keramik anfing, habe ich einfache Gebrauchsgefäße gemacht, da war der Zweck, das Dienen, völlig klar. Aber schon bald waren viele meiner Vasen ohne Blumen schöner, es paßte höchstens etwas ganz Bestimmtes, Einmaliges hinein. Wer will schon eine aufwendige Vase, in die einmal im Jahr ein blühender Zweig vielleicht der Kornelkirsche gestellt werden sollte? Dazu gehört entweder Überfluss oder ganz bewußte Beschränkung. Oder meine plastischen Kästen, die keine Keksdosen sein wollen, in die man eigentlich überhaupt nichts tun möchte– weshalb sind die hohl? Auch die eckigen, rauhen, inkrustierten Kannen sind für Tee wohl möglich, aber keineswegs besonders gut im Gebrauch. Es wäre vielleicht konsequenter, völlig „zweckfreie“ Objekte oder tönerne Plastiken zu machen. Viele meiner Keramiken entwickeln sich aber aus gefäßhaften Vorstellungen, und es wäre in gewisser Hinsicht für mich eine Verarmung, wenn ich hierauf verzichten sollte. Für diese Dinge ist die praktische Nutzmöglichkeit kein Alibi, um dem höheren ideellen Anspruch, den freie Plastik stellt, zu entgehen, sondern sie ist vorerst immer noch Ausgangspunkt für viele meiner Stücke. 1982 ⁴⁴

Richtig fertig wäre eine Arbeit dann erst, wenn es an ihr absolut nichts mehr zu verbessern gäbe. Bei Gefäßen mit nur einer Umrißlinie kann ich das unter Umständen schaffen, bei komplizierteren plastischen Formen bleibt manches offen, das fertige Stück befriedigt nicht immer. Ich brenne Stücke oft zwei- bis dreimal, wobei noch plastische Veränderungen möglich sind durch Ansetzen von Teilen mit einem Glasur- und Schlickergemisch. Bei einer bestimmten Schale zum Beispiel –viereckig, erdig, schon zum Verkauf fertig –störte mich das Freischwebende Ausladende der Seitenflächen. Es kam mir artistisch vor, zu künstlich, unehrlich, denn diese Schale hatte Trocknung und Brand nur gestützt überstehen können. So versuchte ich, diesen Zustand, der mir vor Augen schwebte, wiederherzustellen und klebte– diesmal in bewußter Gestaltung–mit Glasur und Schlicker die Stützen fest, und das Ganze bekam Halt durch eine Brennplatte. 1982 ⁴⁵

Irgendwann kam auch die Überlegung dazu, daß eine Vase oder Schale eigentlich gar nicht rund sein müsse. Und ich begann, die gedrehte Form aufzuschneiden, Platten zusammenzusetzen, durch Konturen Schatten zu erreichen. Die Ergebnisse wirkten auf mich viel anregender als nur die runden Grundformen. 1983 ⁴⁶

● Kasten in Form eines Felsens mit liegendem Hund als Deckelgriff, 1980, schamottierte Tone, geschnitten, gebaut, teilweise glasiert, Stoff, 30 cm hoch; Staatliche Museen zu Berlin– Preußischer Kulturbesitz, Kunstgewerbemuseum, Inv. Nr. G 519

Es ist keine Sache der Absicht, modern zu arbeiten

Moderne Kunst finde ich anregend, auch in extremster Formulierung. 1983 ⁹⁶

Es ist keine Sache der Absicht, modern zu arbeiten. Es ist aber bis jetzt noch jede künstlerische Arbeit Spiegel der Zeit gewesen, sie läßt sich ziemlich genau datieren. Schwierig ist es nur, über Gegenwärtiges zu urteilen. Wenn meine Sachen nicht liebenswürdig, verbindlich sind, so ist mir das bewußt. Sie taugen nicht dazu, daß man sich mit ihnen in die Idylle zurückzieht. So finde ich sie zeitgemäß. 1982 ⁹⁷

Letztens war ich in München. Da gab es eine sehenswerte Ausstellung: Dinge. Von Duchamp über Meret Oppenheim zu Spoerri– aber ganz toll war Claes Oldenburg mit seinem „Karten“ Klo. Da gab es noch ein ebenso schönes Waschbecken in der gleichen Art. Und dann war natürlich Rauschenberg sehr schön, und Jim Dine kannte ich noch nicht. Vieles andere ließ mich kalt. Es reicht mir immer 1 Ausstellung, dann kann ich nicht mehr aufnehmen. Und von der 1 Ausstellung sortiere ich mir nur die aus, die mir so gut gefallen, die anderen rutschen weg. 2000 ⁹⁸

● Kopf mit asymmetrischer Frisur V, 1995, schamottierter Ton, Porzellanmasse, keramische Scherben und Bruchstücke, Fliesenbordüre, Glasuren und Engoben, Papier, Wasserfarben, 51 cm hoch, WV 120; Verbleib unbekannt

● Aufrechte Hand, 1992, schamottierter Ton, Porzellanmasse, Scherben, Glasuren und Engoben, 45 cm hoch, WV103; Museum für angewandte Kunst, Gera, Schenkung Ingrid und Werner Welle, Inv. Nr. 03.1766

● Büste einer Frau, die die Hand an den Kopf hält, 1992, schamottierter Ton, Porzellanmasse, Brennstützen, Scherben, Glasuren und Engoben, Acrylfarbe, 45,5× 51 × 53 cm, WV102; Museum für angewandte Kunst, Gera, Schenkung Ingrid und Werner Welle, Inv. Nr. 03.1527

Wir Deutsche neigen zum Schubladendenken

Es ist mit mir so, daß das spezifisch Keramische mich nur insoweit interessiert, wie es eben künstlerischer Ausdruck ist, wie Architektur und Skulptur u. Malerei und Grafik. Vieles ist so gesucht, wäre auch oft in anderen Materialien schlüssiger. Ich gehe auch kaum in die Burg, nur zur offenen Tür ist es immer interessant; da lasse ich mich sehen bzw. sehe mir die Dinge an, die entstanden sind. 1998 ¹⁸⁸

Übrigens komme ich mit der Bezeichnung Keramiker oder Bildhauer schon in Schwierigkeiten. Die Bezeichnungen freie Kunst oder angewandte Kunst treffen den Kern des Schöpferischen nicht mehr. Jedenfalls bin ich eine Keramikerin, die mit diesem Material gelernt und gelehrt hat, die lange Jahre Dinge mit einem praktischen Nutzwert herstellte. Jetzt arbeite ich an Dingen, die ausschließlich einen ideellen Wert haben, und mein Thema ist der Mensch – klassisches Gebiet der Bildhauerkunst. Bin ich deshalb nicht mehr Keramikerin, sondern Bildhauerin, die den Werkstoff Ton benutzt? Und die wunderbaren japanischen Teeschalen – wären sie heute bei uns entstanden, dürften sie nicht Kunstwerke sein, sondern müssten zum höher zu besteuernden Handwerk gehören? Wie viele Keramiker machen heute aufregende Architekturplastiken? Lauter Fragezeichen – irgendetwas stimmt nicht mehr an der Terminologie. Wir Deutsche neigen zum Schubladendenken und vergessen das Gemeinsame. 2000 ¹⁸⁹

● Kopf mit zwei Händen, 1991/92, schamottierter Ton, Porzellanmasse, Scherben, Glasuren und Engoben, 58 cm hoch, WV100; Museum für angewandte Kunst, Gera, Schenkung Ingrid und Werner Welle, Inv. Nr. 03.1765

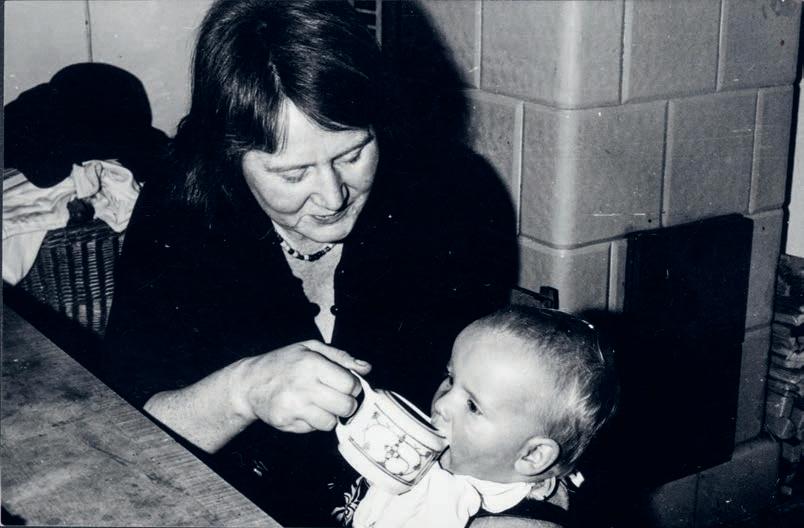

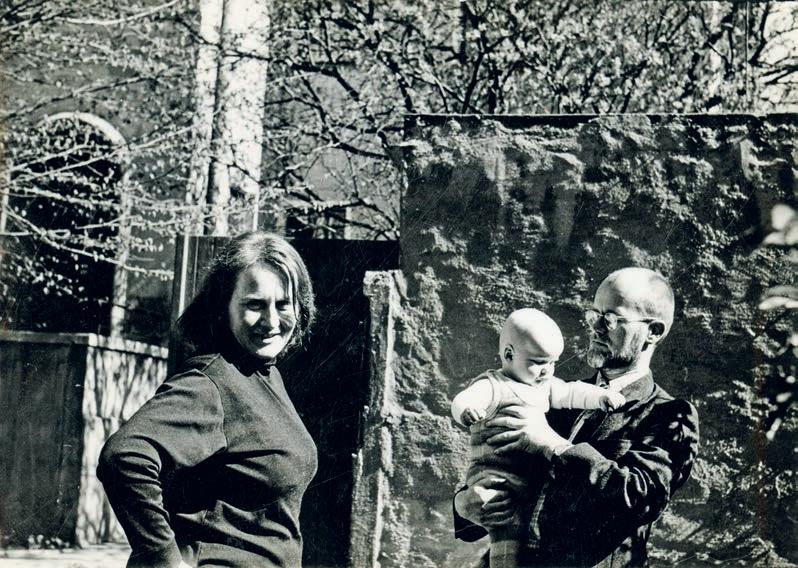

| 11 Sommer, Siebzigerjahre | 12 Mit dem 1973 geborenen Sohn

Konrad in der Wohnung der Familie in der Seebener Straße 186

| 13 Gertraud und Otto Möhwald mit Konrad, Halle, 1974

| 14 Mit Tochter Lisa und Sohn Martin im Hof der Werkstatt in der Senffstraße, Halle, um 1974. „Ab 1974 arbeitet mein Sohn Martin in meiner Werkstatt mit, zuerst als Angestellter, später als Verbandskollege.“204

| 38–43 Die Werkstatt in HalleKröllwitz, wohl 1984

| 51 Das Künstlerhaus am Wasserturm, Prenzlauer Berg, Berlin, um 1993. „Ich arbeite gern hier. […] In dieser Gegend ist Berlin nicht gerade weltstädtisch wie in der Friedrichstraße oder um die Hackeschen Höfe herum […], aber doch großzügiggroßstädtisch.“ 218

| 52 Die sogenannte Küchenzeile in Gertraud Möhwalds Berliner Atelier, 1994. „Jedes Atelier ist anders, das ist interessant. Meines ist grünlich, in einem beruhigenden Grünlich angestrichen, ich kann mir vorkommen wie auf einer Wiese oder wie unter Wasser, ich denke, das Grün wird sich zu den Plastiken anders verhalten als das gewohnte Weiß. Mein Atelier ist durch eine Pappwand in zwei Teile geteilt, dadurch habe ich einen großen Vorraum, in dem alles herumstehen kann, was nicht direkt zur Arbeit gehört: das Eßtischchen, die Schränkchen, fertige Keramiken. Dahinter ist der eigentliche Raum, in dem nur gearbeitet wird, was Raum und ruhiges Umfeld benötigt.“ 219

| 83 Werbebanner mit Kopf mit zwei Händen -> 179 der SOFA NEW YORK 2000 (International Exposition of Sculpture Objects and Functional Art), Park Avenue Armory, Juni 2000. „Als wir im Jahr 2000 an der Armory, dem legendären Ausstellungsplatz in der Park Avenue mit dem Taxi ankamen, um unseren Stand für die SOFA NYC 2000 aufzubauen, empfingen uns völlig überraschend drei große bedruckte Spannbänder am Gebäude und den Messeeingängen. Eine wirkliche Ehrung: ‚Head With Two Hands‘ pangte da, für jeden Fußgänger und Autofahrer unübersehbar, im Zentrum der Weltstadt. Dieser Kopf wurde zum Gesprächsthema aller Freunde der Plastik.“ 224 | 84 Eingang zum Gardiner Museum, Toronto, Ankündigung der Ausstellung Clay Portraits: Gertraud Möhwald, Oktober 2007 bis Januar 2008. „It shows how integrity as an artist is the ticket to good art, not a commercial shortcut. In each of her works on display we can find a reflection of ourselves, or something we know, and if it is only instinctively. They remind us that after everything has fallen into ruins there is still life left and can be put together again. It will not be the same, but it will be!” 225

Die international renommierte Bildhauerin und Keramikerin Gertraud Möhwald (1929–2002) hat nicht nur ein bedeutendes künstlerisches Werk hinterlassen, sondern auch Texte: zahlreiche lesenswerte Zeugnisse authentischer Selbstwahrnehmung und kluger Weltbeobachtung, die in dieser Publikation erstmals gesammelt neben ihren Arbeiten veröffentlicht und kommentiert werden.

ISBN 978-3-89790-751-5