1902

Naissance de Germaine Richier le 16 septembre à Grans (Bouches-du-Rhône), près de Salon-de-Provence1. Elle est la cadette d’une famille de quatre enfants (deux garçons, deux filles), provençale par son père, minotier, et languedocienne par sa mère, d’une famille de minotiers et de viticulteurs. Du côté paternel, on parlait couramment le provençal ; du côté maternel, le patois du Languedoc. Les enfants comprenaient les deux, en utilisaient certaines expressions, mais ne savaient plus les parler.

1904

La famille de Germaine Richier quitte Grans pour habiter à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, la propriété maternelle Le Prado , au bord du fleuve, le Lez, longé de plusieurs moulins familiaux. L’esprit, les habitudes, les coutumes, la cuisine, aussi provençaux que languedociens, règnent dans cette famille profondément méditerranéenne. La grandmère provençale portait toujours le costume d’Arlésienne. Germaine Richier est imprégnée de ses deux origines. Elle connaît au Prado une enfance très heureuse dans une atmosphère chaleureuse, gaie et libérale, malgré une éducation rigoureuse. Sa jeunesse est assombrie par la guerre de 14 où, comme le racontait ma mère, la sœur de Germaine Richier, tous les jours on apprenait la mort d’un cousin ou d’un ami. La famille était très soudée et en liaison permanente.

1918-1920

Germaine Richier est scolarisée à Montpellier, pension Véziat, et obtient son certificat d’études en 1920.

1920-1921

Germaine Richier entre à l’École des beaux-arts de Montpellier2, dans l’atelier de Louis-Jacques Guigues, ancien praticien de Rodin. Ses études se déroulent dans l’atmosphère très vivante des étudiants de Montpellier, parmi de nombreux amis et la joyeuse « bande » de l’École des beaux-arts, dont le futur dessinateur humoristique Albert Dubout3

Birth of Germaine Richier on 16 September in Grans (Bouches-du-Rhône), near Salon-de-Provence.1 She is the youngest of four children (two boys, two girls), Provençal by her father, a miller, and Languedocien by her mother, herself from a family of millers and wine growers. In her father’s family, Provençal is spoken fluently; on her mother’s side, the Languedoc patois. The children understand both, use some of their expressions, but cannot speak them.

Richier’s family leaves Grans to live on her mother’s property at Le Prado in Castelnau-le-Lez, near Montpellier, where they have several mills along the banks of the river Lez. In this profoundly Mediterranean family the spirit, habits, customs and cuisine are shaped by Provence and the Languedoc (the Provençal grandmother always wears an Arlésienne costume). Germaine is steeped in these two backgrounds.

Her childhood in Le Prado is a happy one, the atmosphere warm, cheerful and liberal, despite her rigorous education, but her youth is overshadowed by the 1914–18 war when (as my mother, Germaine Richier’s sister used to tell me), every day brings news of the death of a cousin or a friend. The family is very close-knit and in constant contact.

Germaine attends the Véziat boarding school in Montpellier and obtains her diploma in 1920.

Germaine enters the École des Beaux-Arts in Montpellier2 and works in the atelier of Louis-Jacques Guigues, a former assistant to Rodin. The atmosphere among her fellow students in Montpellier is lively. She has many friends and her high-spirited “gang” at the Beaux-Arts includes the future cartoonist Albert Dubout.3

1 Salon-de-Provence is 56 kilometres from Marseille and 44 kilometres from Arles.

1 Salon-de-Provence se trouve à 56 kilomètres de Marseille et à 44 kilomètres d’Arles.

2 Germaine Richier s’inscrit en cours de dessin d’imitation pour l’année scolaire 1920-1921. Selon la mère de l’artiste, sur le conseil du professeur Desmonds, elle commence à suivre les cours du jeudi et le soir même demande à y retourner tous les jours. Le registre de l’École des beaux-arts atteste d’une date d’inscription le 14 avril 1921.

3 Cette « bande » comprenait aussi « Gaston Poulain, Camille Descossy, Gabriel Couderc, François Dezeuze, Jean Milhau, Ivernes, Jean Cavailles, Suzon Ballivet, Yvette Maldes, M lle de Montredon », selon Denis Milhau, dans Germaine Richier : é tude et essai de catalogue de l’œuvre sculpté , mé moire de recherche approfondie sous la direction de M. Jean Cassou, Paris, É cole du Louvre, 1962.

2 Germaine Richier enrolled for drawing classes during the 1920–21 school year. According to her mother, on the advice of her teacher, a Monsieur Desmonds, she had her first course on Thursday and that night asked to be allowed to go back very day. The register of the École des Beaux-Arts gives her date of enrolment as 14 April 1921.

3 This “gang” also included “Gaston Poulain, Camille Descossy, Gabriel Couderc, François Dezeuze, Jean Milhau, Ivernes, Jean Cavailles, Suzon Ballivet, Yvette Maldes, Mlle de Montredon.” See Denis Milhau, in Germaine Richier: étude et essai de catalogue de l’œuvre sculpté , research thesis supervised by Jean Cassou, Paris, École du Louvre, 1962.

23. Germaine Richier avec le plâtre original de L’Escrimeuse, 1943, dans son atelier de Zurich (Suisse) en 1943 / Germaine Richier with the original plaster of L’Escrimeuse, 1943, in her studio in Zurich (Switzerland) in 1943. Photo Doris BivettiGattiker. Archives famille G. Richier / Archives family of G. Richier

24. Vue de l’exposition « Plastiken: Marino Marini, Germaine Richier, Fritz Wotruba – Zeichnungen: Rodin, Maillol, Despiau », Berne, Kunsthalle Bern, 9 juin – 8 juillet 1945. Au premier plan, L’Escrimeuse , 1943 et les plâtres originaux du Crapaud, 1940 et de Ondine , 1943 ou 1944 / View of the exhibition “Plastiken: Marino Marini, Germaine Richier, Fritz Wotruba - Zeichnungen: Rodin, Maillol, Despiau,” Bern, Kunsthalle, 9 June-8 July 1945 with the original plasters of Crapaud , 1940, Ondine , 1943 ou 1944 and, on the left, L’Escrimeuse , 1943. Collection F. Guiter

25. Carte postale adressée au couple Richier-Bänninger par Werner Bär datée 7 août 1943 / Postcard sent to Richier-Bänninger by Werner Bär, dated 7 August 1943. Archives F. Guiter

26. Passeport de l’artiste / The artist’s passport. Archives F. Guiter

27. Plâtres originaux d’êtres hybrides (de gauche à droite : L’Homme-forêt, grand , 1945-1946, La Sauterelle, moyenne, 1945, La Mante, moyenne , 1946 et La Forêt , 1946) dans l’atelier avenue de Châtilllon, Paris, au retour de la guerre / Original plasters of hybrid beings (from left to right: L’Homme-forêt, grand, 1945-1946, La Sauterelle, moyenne , 1945, La Mante, moyenne , 1946, and La Forêt , 1946), in the studio on Avenue de Châtilllon Paris after the war.

Brassaï. Collection F. Guiter

Ainsi pendant la guerre, alors qu’elle vivait en Suisse, elle commence à créer des êtres hybrides, mi-animaux, mi-végétaux, inspirés par le monde des insectes qui peuplaient sa campagne languedocienne et par la nature. Tout cela ressurgit dans sa sculpture, d’autant plus à cette époque où elle est loin des siens et de son pays.

So during the war, while she was living in Switzerland, she began to create hybrid beings, half-animal, half-plant, inspired by the world of insects, which populated her Languedoc countryside and by nature. All this resurfaces in her sculpture, especially so at this time when she is far from her family and her homeland.

Technique du moulage à creux perdu pour réaliser le plâtre original d’une œuvre créée en terre et d’une œuvre agrandie en terre

Les plâtres de Germaine Richier sont uniques, car ils ont été réalisés avec la technique du moulage à creux perdu.

Faire le plâtre original à creux perdu d’une création en terre consiste à prendre son empreinte en creux en la recouvrant de plâtre en deux fois, la première couche étant passée au pinceau afin d’intégrer fidèlement, dans l’empreinte, toutes les sinuosités de la création. L’empreinte doit être parfaitement réalisée, ne faire qu’un avec la terre, pour restituer la plastique de la création. C’est tout l’art du bon mouleur. Dans cette empreinte en plâtre, après avoir démoulé la création en terre qui se détruit lors de cette opération, on coulera l’épreuve en plâtre, qui est le plâtre original. Pour pouvoir démouler le plâtre original, on détruit l’empreinte, c’est-à-dire le creux, qui est donc par définition perdu. D’où le nom de cette technique de « moulage à creux perdu ». Avec elle, le plâtre original ne peut être qu’unique et il remplace parfaitement la création en terre.

création en terre empreinte plâtre original

29 Dans l’œuvre de Germaine Richier, surtout à ses débuts, il y a eu des plâtres de tirage destinés à être offerts. Le plâtre de tirage est tiré à partir du plâtre original avec la technique du bon creux, qui permet de tirer plusieurs plâtres de tirage pour la même œuvre. Ils sont reconnaissables. Les plâtres de tirage de Germaine Richier sont répertoriés et ne peuvent servir pour obtenir les épreuves en fonderie. (relief) (relief) (creux)

Seul le plâtre original permettra de tirer les épreuves d’un tirage original29. Lucien Thinot me disait souvent : « N’oubliez pas de toujours préciser que les épreuves en bronze des œuvres de Germaine Richier sont tirées uniquement à partir de leur plâtre original. »

d. Bronze and patina

From the very start of the creative process, the sculptor’s goal, and her joy, is to see her work realised in bronze. As Germaine Richier wrote to her mother about her Forêt : “And it is so beautiful in bronze.”

If this noble material, bronze, seems at first sight to freeze the work a little, it nevertheless imbues it with its own personality, its density, its strength. It intensifies the creation’s emotional impact and mystery. The nuances and transparencies of the patina,30 which adheres to the skin of the bronze to become one with it, give it a kind of velvetiness, while bringing out the same kinds of contrasts between areas of shadow and brightness as on the grey and wet clay creation.

“The principle, carefully preserved and passed on from patineur to patineur, is that of cold patina, that is to say, the application in several phases of different oxidising products which allow the chemical reactions to take place over time but in a controlled way, so that the final patina is at once rich, nuanced, lively and raw. A kind of synthesis between bronze, natural oxidation and the result sought by the artist”. The products used and their proportions remain the know-how and sometimes the secret of the patineurs.31

30 Germaine Richier was very particular about her patinas […] and I had to follow her instructions very carefully when I was dealing with them or transporting the sculptures. When I started out working with her she “called me out” for touching L’Ogre with greasy hands. She liked to make her patinas a bit shiny on parts of her sculptures. On a bust, for example, she wouldn’t let you touch the nose, which would have been damaged if it had shone too much.

She cautioned overdoing it with the rag which would make the sculpture too shiny and too uneven. Her patina man, Sébastien Tamari, told me, “It mustn’t be shiny like shoes.” When you used it, you had to do so superficially in certain areas so that certain parts would stand out more.

To achieve a particular kind of shine, this was what she preferred: she washed her hands, then a little while afterwards she “caressed” the sculpture here and there with her palms or the tips of her fingers. She said that the natural moisture of the hand was enough, but sometimes, because she felt her hands were too dry and the gloss insufficient, she would run her hands vigorously over her hair and then rework her patina.

31 See the account by Pascal Le Lay, patina specialist, in L’Après Richier, vol. 3 forthcoming.

2.

Les Seiches

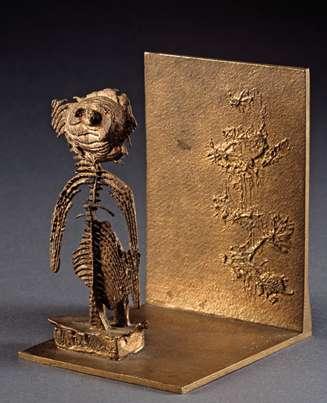

Les Seiches , petits personnages aux formes et au modelé très fouillés, ont été créées par Germaine Richier directement en creux dans un ou plusieurs os de seiche56

Les Seiches , ses seules pièces uniques obtenues par fonderie, ont toutes été fondues par Lucien Thinot, avec le procédé de la fonte au sable ; les premières dans la cloche qui chauffait l’atelier, puis les autres dans sa fonderie à Paris.

« Les bronzes réalisés à partir d’os de seiche sont des pièces uniques, coulées en fonte directe dans le moule en sable, le métal en fusion prenant la place de la création. Après la coulée, la création initiale est détruite », explique Dominique Thinot, petit-fils de Lucien.

À propos des équerres

Les équerres, qui ne sont pas des œuvres à part entière, ont été créées par l’artiste pour servir quelquefois de fond, notamment à ses Seiches, sur lesquelles elle pouvait les placer, les déplacer de l’une à l’autre. Ce sera le début d’une idée de mobilité qu’elle voudra donner à certaines de ses œuvres, afin de leur apporter un autre élément de vie.

Parfois elles ont été tirées à plusieurs exemplaires, parfois à un seul exemplaire devenu unique après le décès de l’artiste.

Germaine Richier réalisait des peintures en relief sur du papier à dessin Canson aux dimensions de la future équerre, non pas avec de la terre, mais avec de la peinture épaissie de toutes sortes d’éléments végétaux, avec lesquels elle faisait le relief et le dessin. Il y avait de la couleur partout dans l’atelier. Elle donnait ensuite ces feuilles de papier au fondeur Lucien Thinot, qui les collait sur des plaques de métal, les fondait, puis les montait en équerre. Avec une grande fièvre créatrice, elle travaillait beaucoup ces reliefs-sculptures sur feuilles de papier Canson, qui n’étaient pas peints une fois coulés en bronze.

Ces couleurs appliquées sur papier ont peut-être été un moteur et une source d’inspiration pour l’avancée de ses préoccupations autour de la couleur57

56 Procédé connu des bijoutiers.

57 Voir « Biographie » : encart « Nouveaux matériaux et collaborations artistiques », p. 49.