Unter der Regentschaft Erzherzogs Joseph II. kam es ab 1780 zu einer bereits von Maria Theresia angestrebten Liberalisierung der Wirtschaft. Im Zuge dessen schuf man eine Art „staatliches Zunftwesen“, das „beherrscht und bevormundet, zugleich aber auch bewahrt und geschützt wurde“.10 Die ständischen und adeligen Privilegien wurden teilweise zurückgenommen und die Handelsberechtigungen der Fabrikanten auf die gesamten Erblande erweitert. Dazu kam, dass man den Erwerb des Meisterrechts erleichterte und die Zahl der Meister, Gesellen und Lehrlinge nicht mehr beschränkte. Schließlich wurden zum Schutz der heimischen Produktion Zölle auf ausländische Waren verhängt und teilweise Importverbote erlassen.11

In der erstmals 1823 erschienenen Publikation zum Fabriks- und Gewerbewesen im österreichischen Kaiserstaat wurde die Entwicklung der Uhrmacherei im 18. Jahrhundert wie folgt dargestellt:

Die Uhrmacherey war bis zum J. 1780 großen Theils auf die Reparatur ausländischer Klein- und Großuhren beschränkt, und nur wenige Uhrmacher befaßten sich damit, neue Uhren zu liefern. Erst seit dem angegebenen Jahre begann die Uhrmacherkunst in Wien einen höhern Grad der Vollkommenheit zu erreichen. Mehrere Unternehmer fingen an, größere Kunstwerke zu liefern, besonders in Stock- und Wanduhren [...].12

Wiener Stock- und Wanduhren wurden ab 1780 zu wichtigen Ausfuhrartikeln, vor allem nach Ost- und Südeuropa, wo diese aufgrund ihrer soliden Werke und ansprechenden Formen guten Absatz fanden.13 Für deren Vertrieb wurde die „Niederlage der bürgerlichen Großuhrmacher in Wien“ auf der Kärntnerstraße geschaffen, die ihre Uhren auch entsprechend bezeichnete.14

Angezogen durch die Toleranzpolitik des Kaisers und die Exportmöglichkeiten nach Ungarn, Polen, Russland und in die Türkei übersiedelten im Jahre 1789 zahlreiche Genfer Uhrmacher und Hersteller von Uhrenbestandteilen (Zifferblatt-, Uhrfeder-, Uhrzeiger- und Triebkettenmacher, Feilenfabrikanten, Uhrwerkpolierer, Glockengießer, Vergolder und Graveure), mit ihren Familien, über Konstanz kommend, nach Wien.15 Am 26. Dezember 1791 erschien nachstehende Werbung in der Wiener Zeitung:

Anzeiger einer neuen Uhrenfabrik. Unterzeichnete, welche mit höchster Bewilligung Sr. Maj. Des Kaisers aus der Grafschaft Neuchatel in der Schweiz hieher nach Wien übersiedlet, und allhier eine Uhrenfabrik etabliert haben, machen hiermit jedermann, vorzüglich aber den betreffenden Handelsleuten, zu wissen, daß sie bereits mit einem Waarenlager versehen sind, und alle Gattungen von Uhren um die billigsten Preise verfertigen werden. Sie schmeicheln sich durch genaue und gute Bedienung den gütigen Zuspruch der Handelschaft, und ersuchen alle jene, die sie mit Bestellungen beehren wollen, sich deßwegen in ihre Wohnung in der Weihburggasse Nr. 1377, allwo sie ihre Niederlage haben, zu verwenden; sie werden sich bestreben, nur solche Waaren zu liefern, welche sich durch innerliche Güte und Neuheit des Geschmacks auszeichnen werden, um sich dadurch einen dauerhaften Kredit zu erwerben.

Petitpierre; Banquerel und Vermes.16

Diese Uhrmacher wurden mit zahlreichen Privilegien versehen, wie der Zollfreiheit für die Einfuhr von 2.000 Stück roher Uhrwerke, dem Ersatz der Reise- und Übersiedlungskosten in Höhe von 8.000 Gulden, einem zinsfreien Vorschuss von 20.000 Gulden auf die Dauer von sechs Jahren sowie einer Werkstätte auf Kosten des Staates und einem jährlichen Beitrag von 90 Gulden pro Kopf für 18 Lehrlinge auf vier Jahre.17 Als Wohn- und Arbeitsstätte wurde das 1789 vom Kaiser aufgelöste Piaristenkloster auf der Wieden (Abb. 9) zur Verfügung gestellt und auf Staatskosten entsprechend adaptiert. Die unter dem Namen Kaiserlich Königlich privilegierte Genfer Uhrenfabrik18 gegründete Manufaktur wurde von den Direktoren Peter Cabrit, Franz Chavannes und Josef Pompejo geleitet.19 Im Gründungsjahr waren 93 Uhrmacher mit ihren Gesellen beschäftigt; bis 1798 stieg diese Zahl auf insgesamt 225 Arbeiter, die jährlich rund 3.000 Uhren und Bestandteile erzeugten.20

Um 1801 löste sich die Manufaktur aus wirtschaftlichen Gründen auf21 und die in Wien niedergelassenen Meister fanden in den darauffolgenden Jahren teilweise als bürgerliche Uhrmacher

Abb. 8: Bodenstanduhr v. Ahasuerus Fromanteel, um 1660 (British Museum, London, Inv. Nr. 1958,1006.2099)

Arbeit.22 Trotz ihres kurzen Bestehens hatte die Genfer Kolonie durch ihre arbeitsteilige und ökonomische Arbeitsweise einen nachhaltigen Einfluss auf das heimische Handwerk und gab diesem wegweisende Impulse für die weitere Entwicklung.23

Wichtige Anregungen kamen auch aus England und Frankreich, wo die Uhrmacherei weiter fortgeschritten war (Abb. 8). Eine Entwurfszeichnung im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) dokumentiert anschaulich das damals neuartige Design ohne Ornamentik und Dekor (Abb. 10). Neu waren aber nicht nur die schlichten Gehäuseformen, sondern auch die technisch aufwendigen Präzisionswerke und Kompensationspendel, mit denen die Zeitmesser bislang noch nie da gewesene Ganggenauigkeiten erreichten. Die ersten Meister, die Uhren des neuen Typs fertigten, waren Kaspar Brändl, Philipp Fertbauer und Mathias Wibral in Wien sowie Franz Xaver Seiffner und Josef Rauschmann in Pest und Ofen. Die frühen Wanduhren hatten zu ihrer Entstehungszeit unterschiedliche Bezeichnungen: „Pendeluhr“, „Pendiluhr“, „Hängeuhr“, „Wanduhr“, „Gewichtuhr“, „Gewicht Pendeluhr“, „astronomische Secundenpendeluhr“, „mathematische Uhr mit compensirten Pendel“, „Jahres Pendeluhr“, „Observations Pendiluhr“, „Wandchronometer“, „astronomische Uhr“, „Jahruhr“, „Patent Secundenpendeluhr“ etc.

Aufgrund der hohen Qualität der Produkte nahm das Wiener Uhrmacherhandwerk nach 1800 einen führenden Platz in Europa ein. Bis in die Zeit des Wiener Kongresses und auch danach war die technische Entwicklung Wiener Erzeugnisse so groß, dass sie bald den englischen und französischen Uhren gleich kamen. Der österreichische Kunsthistoriker und einstige Direktor des MAK, Eduard Leisching (1858–1938), war sogar der Meinung, dass Wiener Uhren die französischen in der Qualität übertrafen.24 Wie dem Wiener Aufding- und Freisprechbuch der bürgerl. Kleinuhrmacher von 184725 (Abb. 11) zu entnehmen ist, bewirkte der gute Ruf der österreichischen Produktion zwischen 1786 und 1830 einen starken Zuzug französischer Uhrmacherlehrlinge, wobei es zur Zeit der Koalitionskriege meist fahnenflüchtige und invalide Soldaten waren, die sich als unbefugte Uhrmacher (sogenannte „Störer“) in Wien niederliessen.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts entstand in den österreichischen Ländern ein ausgedehntes und dichtes Zunftwesen, dessen Entwicklung sich auch in Ungarn widerspiegelt. Obwohl beide Länder unter der Herrschaft des Hauses Habsburg standen und die grundlegenden politischen Entscheidungen vom selben Regenten getroffen wurden, gab es in der Entwicklung von Industrie und Gewerbe zwei wichtige Unterschiede: Zum einen war das Niveau der gewerblichen Entwicklung in Ungarn niedriger und zum anderen wies Ungarn im Vergleich zu Österreich einen 30 bis 60 Jahre betragenden Rückstand im Gewerbesektor auf. Dies war durch die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts vergleichsweise autonom handelnden ungarischen Städte- und Landadeligen bedingt, die ihre eigene Gewerbepolitik betrieben.26 Bereits 1761 war Maria Theresia bestrebt, die Zunftordnungen in Ungarn zu vereinheitlichen, ihre Bemühungen kamen aber erst 1805 und 1813 mit dem „gesamtstaatlichen Generalia principia“ zum Tragen.27 Aus dem vorhandenen Datenmaterial zur Entwicklung der ungarischen Handwerkerschaft seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ist ersichtlich, dass es nach einem ersten Anstieg Anfang des 19. Jahrhunderts zu einem schnellen, die allgemeine Bevölkerungszunahme übersteigenden Wachstum der Gewerbetreibenden kam. Die Professionalisierung nahm zu und die Ausbildung der Lehrlinge sowie die Organisation des Handwerks verbesserte sich durch verstärkten Kontakt zu den weiterentwickelten europäischen Regionen. Insgesamt kann damit für Ungarn von einer Entwicklung ausgegangen werden, die sich eher in der Qualität als in der Quantität des Handwerks niederschlug.28

Abb. 9: Piaristenkloster auf der Wiedner Hauptstraße

Abb. 10: Entwurfszeichnungen zu diversen Bodenstanduhren v. Karl Schmidt, um 1830 (MAK, Wien, Inv. Nr. KI 7710-63)

Wie bereits erwähnt, waren Pendeluhren auch in Schulen in Verwendung. So erwarb Karl Karmarsch, Direktor der Polytechnischen Schule in Hannover (Abb. 40), 1845 auf der dritten österreichischen Gewerbe-Ausstellung in Wien eine Bodenstanduhr mit Patent-Werk von Alois Löffler für den Gebrauch in seiner Institution:

Seit Kurzem ist im Lokale der höheren Gewerbschule in Hannover zu Jedermanns Ansicht eine Uhr aufgestellt und in Gang gesetzt, die in mehrfacher Beziehung Aufmerksamkeit verdienen dürfte. Genannte Uhr, vom Uhrmacher Löffler in Wien (Stand Nr. 1153) construirt und in Oesterreich patentirt, befand sich auf der vorjährigen österreichischen Gewerbe-Ausstellung, woselbst sie vom Director Karmarsch und Prof. Rühlmann angekauft wurde. Es ist diese Uhr für den Hausgebrauch bestimmt, jedoch ganz nach Art der Wand-Chronometer (s. g. Regulatoren) ohne Schlagwerk gebaut, mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger versehen [...] Die Pendelstange ist aus Tannenholz gefertigt, die ganze Uhr in ein recht gefälliges 6 Fuß hohes Mahagonigehäuse mit Glasthüre eingeschlossen, so daß die Uhr selbst als Zimmerverzierung auftreten kann. Endlich ist der Preis der Uhr derartig gering, daß die Herstellung dafür kaum glaubhaft erscheint.183

Preise

Die uns überlieferten Verkaufspreise für Großuhren belegen, dass sie schon zur Zeit ihrer Fertigung hochpreisig waren. Je nach Ausführung lagen diese in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwischen 100 (für einfache Wochenuhren) und 1.000 Gulden (für hochwertige Jahresuhren bzw. technisch aufwendige, zumeist astronomische Uhren). 1843 etwa vertrieb der ungarische Meister Samuel Kralik aus Pest seine Pendeluhren mit Kompensationspendel für 100–120 Gulden, während der Uhrmacher Josef Fuchs „eine Pendeluhr 1 Monat gehend“ für 300 Gulden und „eine Pendeluhr 1 Jahr gehend“ für 400 Gulden anbot.184

Eine Pendeluhr mit acht Tagen Gangdauer, die von zahlreichen Großuhrmachern standardmäßig gefertigt wurde, kostete um 1840 rund 100 Gulden und machte das halbe Jahresgehalt eines kaufmännischen Angestellten aus.185 Teurer und daher nur wohlhabenden Bürgern vorbehalten, waren Uhren wie beispielsweise das Meisterstück des Johann Dumert (eine ebonisierte Wanduhr mit ewigem Kalender und Schlagwerk), die 1817 in der Wiener Zeitung für den Kaufpreis von 1.000 Gulden angeboten wurde:

Astronomische Uhr [...] in einem schwarzen Kasten mit Bronz verziert, zeiget nebst den Vierteln, Stunden und Sekunden, auch den regulirten Datum, ist mit einem Viertel- und Stund-Repetirwerk versehen, hat einen Kompensations-Pendel, geht ein Monath ohne aufzuziehen, und ist um den billigen aber auch letzten Preis von 1.000 Fl. W.W. zu verkaufen.186

Überdurchschnittlich hoch waren Preise für aufwendige Einzelstücke wie jene von Johann Ratzenhofer 1851 auf der Londoner Weltausstellung präsentierte Bodenstanduhr mit Weltzeitzifferblatt, die für 4.000 Gulden zum Verkauf stand.187

Über die Kosten der Wartung einer Wanduhr geben uns mehrere Rechnungen des Meisters Samuel Kralik in Pest Auskunft. Er hatte einen Wartungsvertrag mit der Ungarischen Wissenschaftlichen Gesellschaft und stellte zwischen 1838 und 1841 für das Einstellen, Reinigen, Aufziehen und Ölen einer Hängeuhr jährlich den Betrag von 10 Gulden in Rechnung.188

Abb. 40: Polytechnische Schule in Hannover, um 1870, Lithographie, 7,7 x 11,5 cm

Abb. 41: „Patent-Uhr“ v. Alois Löffler, um 1840 (Kat. Nr. 51)

Uhrenfabriken

Unter einem „Fabrikanten“ verstand man vor der Industrialisierung gemeinhin einen produzierenden Unternehmer (Handwerker) mit einem speziellen Fabriksprivileg und nicht den Industriellen im heutigen Sinne. Diese Handwerker fertigten mit einer größeren Zahl an Gehilfen in maschinengestützter Handarbeit und arbeitsteiliger Produktion Waren, die sowohl für den heimischen Markt als auch für den Export bestimmt waren. Da sie nicht dem Zunftzwang unterworfen waren, gab es weder eine zahlenmäßige Beschränkung noch eine Ausbildungspflicht für Arbeiter. Die Zielsetzung war Quantität und weitreichender Vertrieb der Erzeugnisse, während im zünftigen Handwerk zumeist in kleinen Mengen und für den lokalen Bedarf produziert wurde.

Bereits Ende des 18. Jahrhunderts wurde durch die Ansiedlung der Genfer Kolonie eine vorindustrielle Form des Fabrikswesens in Wien eingeführt, deren stärker arbeitsteilige Vorgehensweise im Laufe des folgenden Jahrhunderts zum Vorbild für zahlreiche Uhrmacherbetriebe werden sollte. Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts wurden Fabriken mittels eines vom kaiserlichen Hof vergebenen Fabriksprivilegs gegründet, das den Inhaber von den sonst üblichen Verpflichtungen oder Vorgaben des Zunftwesens entband und es ihm ermöglichte, eine große Anzahl an Mitarbeitern unterschiedlicher Berufszweige zu beschäftigen.189 So entstand in den folgenden Jahrzehnten eine florierende Industrie für Groß- und Kleinuhren. Einige Fabriken stellten neben den Rohwerken auch Uhrgehäuse her, um dem Endabnehmer ein fertiges Produkt anbieten zu können. Dies lohnte sich trotz der höheren Produktionskosten, da die Nachfrage nach günstigen und leicht verfügbaren Uhren im Laufe des 19. Jahrhunderts stark gestiegen war.

Uhrenfabriken im Sinne von Unternehmen mit einer großen Zahl von Arbeitern sind erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts nachweisbar. Die bedeutendsten von ihnen waren die Gebrüder Jäckle in Graz sowie Karl Suchy (später von den Söhnen fortgeführt) und „Willenbacher & Rzebitschek“ in Prag.Darüber hinaus konnten sich auch kleinere Fabriken, wie jene von Wenzel Schönberger in Wien (Abb. 42), der für den Vertrieb seiner Regulatoren sogar Zweigstellen in Paris und London eröffnete, wirtschaftlich behaupten.

Der Uhrmacher Bernhard Jäckle und sein Schwiegervater90 Josef Geist gründeten im Jahre 1817 die spätere Uhrenfabrik „Jäckle“. Nach Geists Tod im Jahre 1824 wurde sie von Jäckle weitergeführt, der 1827 seine beiden Brüder Franz Anton und Georg als Gesellschafter aufnahm.191 1833 waren bereits über 45 Arbeiter beschäftigt, 35 davon in der Grazer Fabrik in der Castellfeldgasse im Vorort Münzgraben192 und über zehn in Wien.193 Die Vision der Fabriksgründer war es, Holzuhren mit Federantrieb nach Schwarzwälder Vorbild in Serie zu produzieren. Aufgrund der mangelhaften Genauigkeit ihrer ersten Erzeugnisse entwickelten sie allerdings nach einigen Fehlschlägen neue, für die Serienproduktion besser geeignete Uhrenmodelle.

Vor allem Jäckle ist es aufgrund seiner Auslandsreisen und Kontakte zu verdanken, dass die Handelsbeziehungen des Unternehmens ab den 1830er Jahren ausgedehnt wurden und die Produktionszahlen in der Folge anstiegen. Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, erhielten die Fabrikarbeiter ihre Entlohnung nicht nach Zeit, sondern ausschließlich nach gefertigten und für gut befundenen Stücken. Zur Optimierung der Fertigungsprozesse wurde selbst die Arbeitsfläche im Fabrikgebäude genau eingeteilt und maximal genutzt. Die jährliche Produktionsmenge unterschiedlicher Ausführungen erreichte bereits 1830 beachtliche 5.000 Stück.194 Die Preise betrugen zwischen 3 und 30 Gulden für ein Standardprodukt und waren abhängig von Gangdauer und Mechanik. 1838 wurde das Unternehmen anlässlich der Klagenfurter Industrieausstellung sogar mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.195

Der Erfolg des Unternehmens wurde in den 1840er Jahren unter anderem durch die Kategorisierung im Handbuch des Herzogthums Steiermark belegt. Darin wurde die Firma erstmals 1845 unter „Fabriken und andere bedeutende Unternehmungen“ statt wie bisher unter „einfache Fabriksbefugnisse“ gelistet.196 1860 beschäftigte der Betrieb über 20 Arbeiter mit einem durchschnittlichen Jahreslohn von circa 230 Gulden und erzeugte 52 Pendeluhren und 1.505 Stockuhren im Gesamtwert von 20.000 Gulden.197 Bemerkenswert und exemplarisch sind die Produktionsbedingungen zur Mitte des Jahrhunderts:

Abb. 42: Geschäftskarte der Uhrenfabrik von Wenzel Schönberger in Wien (MAK, Wien, Inv. Nr. KI 22214-107)

Abb. 84: Mögliches Meisterstück des Uhrmachers Johann Baptist Rettich, Wien 1826 (D&S Katalog 2005)

40-jährigen Handwerker 1823 als Kammeruhrmacher ein.967 In dieser Position verblieb er bis etwa 1829 und ließ sich anschließend in Ofen nieder, wo ihm am 28. August des Jahres das Bürgerrecht verliehen wurde.968

Eine der außergewöhnlichsten Arbeiten Rauschmanns ist eine Prunkuhr in einem ebonisierten, auf einer passenden Konsole stehenden Glaskasten. Diese sogenannte Perpetuum Mobile Uhr (Abb. 83) verfügt über ein skelettiertes Werk mit Zentralsekunde, einem feuervergoldeten Federhaus, einer Schneideaufhängung und der für den Meister typischen Scherenhemmung. Kasten und Konsole verfügen über Holz- und Metallapplikationen.969 Rauschmann lieferte sie nachweislich um 1815 an den in Pest lebenden Armeelieferanten Josef Pargfrieder (Ungarn um 1787–1863 Kleinwetzdorf), der als unehelicher Sohn Kaiser Josephs II. gilt. Er ließ die Uhr in sein Schloss Wetzdorf im niederösterreichischen Kleinwetzdorf bringen, wo sie bis zu seinem Tod verblieb.970

Aufgrund seiner innovativen, oft individuellen Lösungen zählt Rauschmann zu jenen Uhrmachern des frühen 19. Jahrhunderts, die auch für spätere Generationen Vorbild gebend waren, und ist daher einer der bedeutendsten ungarischen Vertreter seines Handwerks. Gerade seine frühen Pendeluhren waren oftmals derart eigenständige Arbeiten, dass sie in vielen Aspekten nicht mit den zur selben Zeit entstandenen Wiener Uhren vergleichbar sind.

Rauschmann verstarb am 17. April 1845 mit 59 Jahren an „Schlag“ und wurde am Ofener Friedhof bestattet.971 Soweit ersichtlich, blieb Rauschmann unverheiratet und hinterließ keine Erben.

Anton (1771–1846) & Johann Baptist Rettich (1802–1871)

Der Großuhrmacher Anton Rettich kam am 28. Juni 1771 in Wien als Sohn des „k. k. Conducteurs“ (Aufseher im Bau- und Vermessungswesen) Anton Rettich und dessen Ehefrau Theresa Westenburger zur Welt.972 Über seine Ausbildung und Gesellenzeit ist uns nichts bekannt. Fassbar wird der 28-jährige, „auf der Wieden 187“,973 heute Wiedner Hauptstraße 34, lebende Uhrmacher erst wieder im Frühjahr 1800 anlässlich der Verleihung seines Meistertitels974 und Bürgerrechts975 Noch im selben Jahr, am 11. Mai, ehelichte der Großuhmachermeister in der Pfarrkiche Schottenfeld die 24-jährige Barbara Aloisia Richter, Tochter des Orgelbauers Ignaz Richter und der Barbara Schubert;976 als Trauzeuge fungierte der Uhrmacher Joseph Langhammer. Das Ehepaar hatte sechs Kinder: Anton (28.4.1801–27.10.1805),977 Johann Baptist (28.5.1802–7.6.1871),978 Alois (*17.6.1803),979 Elisabeth (*19.5.1804),980 Antonia (2.9.1806–30.11.1808)981 und Anton (*8.4.1810).982 Nur Johann Baptist, der dem Vater als Uhrmacher nachfolgen sollte, Elisabeth, die 1822 den ungarischen Schneidermeister Thomas Petko ehelichte,983 und Anton, der 1841 als „Hofkriegsrätlicher Konzepts-Praktikant“984 tätig war und später nach Ofen (Budapest) zog, überlebten das Kindesalter sowie den Vater.985

Nach der Geburt des ersten Sohnes Anton in der Vorstadt „Wieden 193“, heute Wiedner Hauptstraße 22/Schleifmühlgasse 1, zog die Familie in die Kothgasse 130 in der angrenzenden Vorstadt Laimgrube,986 der heutigen Gumpendorferstraße 42. Hier sollte die Familie bis etwa 1810 leben. Das Gewölbe des Uhrmachers befand sich von 1818987 bis in die 1830er988 Jahre an prominenter Adresse im „erzbischöflichen Chur- und Priesterhause Nr. 874“,989 dem 1738 erbauten und bis heute erhaltenen Chorhaus St. Stephan mit der Anschrift Churhausgasse 2/Singerstraße 5/Stephansplatz 3A.

Aus gesundheitlichen Gründen dürfte Rettich 1834 das Gewerbe niedergelegt90 und nur mehr von der Unterstützung der Söhne und des Schwiegersohns gelebt haben.991 Er verstarb am 27. April 1846 im Alter von 74 Jahren als Privatier an einer Hirnlähmung und wurde „außer der Matzleinsdorfer Linie“ bestattet.992 Die letzte Wohnung befand sich in der „Spänglergasse No 426“, dem sogenannten Hochholzerhof an der heutigen Adresse Tuchlauben 5 in der Wiener Innenstadt. Laut Verlassenschaftsakt war zum Zeitpunkt des Todes kein Vermögen vorhanden.993

Anton Rettich ist besonders für seine Kommodenuhren bekannt, die sich durch ihre hohe Qualität und einfallsreichen Gehäuse auszeichnen. Unklar ist, ob der Meister auch Wanduhren fertigte, da er seine Erzeugnisse nur mit „Rettich in Wien“ versah und dadurch die Differenzierung zu Arbeiten seines ab 1827 tätigen Sohnes erschwert wird. Die bekannten Wanduhren sind mit „Johann Rettich in Wien“ signiert und daher eindeutig Erzeugnisse des Sohnes.

Johann Baptist Rettich war der zweitälteste Sohn des Uhrmachers und kam am 28. Mai 1802 in der Wiener Vorstadt Laimgrube zur Welt. Er wurde, wie damals üblich, von seinem Vater ausgebildet und erhielt bereits 1826, mit 24 Jahren, den Meistertitel.994 Eine im selben Jahr erzeugte und „J:B: Rettich / IN WIEN“ signierte Bodenstanduhr mit Monatsgangdauer (Abb. 84) könnte aufgrund der besonders feinen Werkausführung das Meisterstück des Uhrmachers gewesen sein.995 1827 eröffnete Johann Rettich sein Geschäft „in der Planckengasse im Neunerschen Hause Nr. 1063 an der Ecke der Seilergasse“, heute Ecke Plankengasse 4/Seilergasse 18, wo er alle Sorten von „Stock-, Reise- und Taschenuhren“ anbot und alle Arten von Uhren zur Reparatur entgegen nahm.996

Am 7. Februar 1832 ehelichte der 30-jährige Großuhrmacher in der Pfarrkirche Mariahilf die 20jährige Antonia Biringer, Tochter des Schneidermeisters Anton Biringer und der Barbara Kugler.997 Der Bräutigam wohnte zur Zeit seiner Vermählung noch in der „Stadt Nr. 879“998 im noch heute erhaltenen „Deutschordenshaus“ an der Adresse Stephansplatz 4/Singerstraße 7, und zog nun mit seiner Gattin in das Haus der Schwiegereltern auf der Mariahilfer Hauptstraße 11, heute Mariahilferstraße 41–43. Dort kam am 4. Dezember 1832 Barbara Antonia als erstes von acht Kindern zur Welt.999 Vor 1834 zog die Familie in die Gärtnergasse 82 in der Vorstadt Laimgrube, heute Stiegengasse 12, wo Rettich bis zum seinem Tod leben sollte und die weiteren sechs Kinder des Ehepaars geboren wurden: Karolina (*11.12.1834),1000 Johann Baptist (*4.3.1835),1001 Adolf (*3.4.1836),1002 Adelheid (*1.4.1837),1003 Amalia (*10.5.1838),1004 Antonia Elisabeth (*11.5.1839)1005 und Ludovika (*16.5.1840).1006

Seit der Firmengründung bis zum Ableben des Vaters Anton 1846 lag Johann’s Gewölbe in der Plankengasse 1063,1007 danach auf der gegenüberliegenden Seite im Haus Nr. 1061, der heutigen Plankengasse 3.1008 Im selben Jahr erhielt Rettich, nachdem er bereits seit 1837 als „Hofuhrenrichter“ tätig war, den Titel eines k. k. Hofuhrmachers.1009 Von da an dürften sich die Geschäfte sehr gut entwickelt haben. Aus dieser Zeit haben sich auch zwei Miniaturporträts des wohlsituierten Uhrmachers und seiner Gattin erhalten (Abb. 85 & 86).1010 Drei Jahre nach Verleihung des Hoftitels suchte Rettich um den Kammertitel an, für den man den Uhrmacher jedoch nicht in Betracht zog.1011 Als Hofuhrmacher in kaiserlichen Diensten betreute Rettich unter anderem eine „Thüruhr“ in der Arcièren-Leibgarde-Kaserne am Rennweg in der Vorstadt Landstraße, für deren Wartung er 1858 eine höhere Entlohnung erhielt,1012 sowie eine „Belvedere Uhr“.1013

Der Hofuhrmacher betrieb bis 1867 sein Geschäft in der Plankengasse 3 und verlegte in Folge den Betrieb an seine Wohnadresse in der Laimgrube, unweit des Geburtshauses.1014 Dort verstarb er am 7. Juni 1871 im Alter von 69 Jahren an einer Lungenentzündung und wurde auf dem Schmelzer Friedhof bestattet.1015 Vermögenswerte, die der Uhrmacher seiner Witwe und seinen Kindern hinterließ, sind aufgrund verschollener Verlassenschaftsakten nicht dokumentiert. Verzeichnet ist nur, dass die Witwe Antonia nach dem Ableben ihres Ehemannes und Einstellung der Besoldung seitens des Kaiserhauses noch 60 Gulden als „Aushilfe“ erhielt.1016 Antonia Rettich verstarb zwei Jahre nach ihrem Ehemann am 12. September 1873 in der Stiegengasse 12 an „Entkräftung“ und wurde ebenfalls auf dem Schmelzer Friedhof bestattet.1017

Johann Rettichs Vermächtnis sind zweifellos seine Wand- und Bodenstanduhren, wenngleich er sich 1827 noch mit einem Sortiment präsentierte, das stark an jenes des Vaters erinnerte und keine größeren Pendeluhren beinhaltete. Exemplarisch für diese Zeit sei ein im Wiener Uhrenmuseum erhaltener Zappler des Uhrmachers angeführt (Abb. 87).1018 Um eine Verwechslung mit den Erzeugnissen seines Vaters zu vermeiden, signierte er seine Uhren zusätzlich mit dem Vornamen.

Abb. 85: Porträt des Uhrmachers Johann Baptist Rettich, um 1840, Aquarell, 12 x 9,8 cm (D&S Katalog 2005)

Abb. 86: Porträt der Antonia Rettich, geb. Biringer, um 1840, Aquarell, 12 x 9,8 cm (D&S Katalog 2005)

Abb. 87: Feuervergoldeter Zappler v. Johann Baptist Rettich, Wien um 1830 (Wien Museum, Inv. Nr. U 286)

Abb. 98: Polytechnisches Institut in Wien, aus Wien’s vorzüglichste Gebäude und Monumente v. Tranquillo Mollo, 1823 (Wienbibliothek im Rathaus, Inv. Nr. AT-WBR125103)

Um 1806 ließ Kaiser Franz I. Pläne für ein „Industriekabinett“ nach französischem Vorbild entwerfen, um einen Überblick über die industriellen Leistungen und Erzeugnisse in den Kronländern zu erhalten. Eine konkrete Umsetzung fand Ende 1807 statt, indem von allen Fabriken, Manufakturen und Werkstätten im Reich Auskünfte über Erzeugnisse und Absätze sowie die Zusendung von Mustern gefordert wurde.1281 Für deren provisorische Unterbringung wurde eine öffentlich zugängliche Wohnung mit 13 Zimmern im Sprinzenstein’schen Palais in Wien angemietet. Dieses Provisorium des nicht inventarisierten „k. k. Fabriksproduktenkabinetts“ bestand bis 1815 bevor es in das neu gegründete Polytechnische Institut am Karlsplatz (Abb. 98), die heutige Technische Universität Wien, übersiedelt wurde.1282 Damit ging auch eine Neuorientierung über die Funktion der Sammlung einher, die nun vorrangig für Lehrzwecke genutzt werden sollte. Es folgte eine Inventarisierung und Neuaufstellung nach Industriezweig und Erzeugungsdatum der Objekte, deren Zahl sich nach Verkauf von nicht benötigten oder doppelten Objekten auf 5.200 Stück belief.1283 Die Sammlung wurde in den folgenden zwei Jahrzehnten verdreifacht, während zwischenzeitlich weitere Kabinette, wie das 1819 von Kronprinz Ferdinand gegründete „technische Cabinet“, entstanden. Mit dem Aufbau der Kollektion war Stephan Edler von Keeß in seiner Funktion als Direktor des Kabinetts beauftragt worden, der in den folgenden Jahren auch seine mehrbändige Publikation zu den Fabriksprodukten veröffentlichte. Sie stellt heute die wichtigste Quellen zur Österreichischen Industriegeschichte des frühen 19. Jahrhunderts dar. Die in den Appartements der Wiener Hofburg aufgestellte, ursprünglich private Sammlung des Kronprinzen wurde nach Ferdinands Thronbesteigung im Jahre 1835 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und nach Keeß’ Tod 1840 in den Bestand des polytechnischen Instituts überführt.1284

Gewerbsproduktenausstellungen

I m Jahre 1835 fand die erste Industrie- und Gewerbeausstellung in Wien statt, gefolgt von weiteren in den Jahren 1839 und 1845. In Prag wurde eine solche bereits 1791 abgehalten, aber erst ab 1828 regelmäßig veranstaltet.1285 Nach den Erfolgen in Wien und Prag wurde auch in Pest 1842 erstmalig eine Ausstellung organisiert; weitere fanden 1843 und 1846 statt. Kleinere Gewerbsproduktenausstellungen sind auch für Klagenfurt, Linz und Brünn belegt. Die Zielsetzung dieser Messen war eine ähnliche, wie die der Industriekabinette, mit dem Unterschied, dass die gezeigten Produkte stets aktuell waren und eine wesentlich breitere Öffentlichkeit erreichten. So wurden etwa bei der Pester Ausstellung 1842 insgesamt 14.000 zahlende Besucher verzeichnet.1286 Detaillierte Informationen zu den Exponaten und deren Preisen sowie Auszeichnungen der Fabrikanten wurden in nachträglich erschienenen „Berichten“ festgehalten.

Im Folgenden werden die großen Ausstellungen in den Städten Wien, Budapest und Prag genauer erläutert.

Wien

Die erste der in Wien veranstalteten „Gewerbs-Produkten-Ausstellungen“ fand 1835 in der Hofburg statt. Zwei weitere folgten in den Jahren 1839 und 1845 im Polytechnischen Institut. In einem zeitgenössischen Bericht über die erste Ausstellung wurde einerseits das große Interesse des Publikums betont, andererseits jedoch die geringe Anzahl von nur 500 Ausstellern bemängelt.1287 Da die Teilnehmerzahl der Uhrmacher mit jeder Ausstellung kontinuierlich stieg, kann man schließen, dass die Präsentation der Erzeugnisse nicht nur erfolgreich war sondern auch die Erwartungen der Besucher erfüllte. Im Folgenden werden alle teilnehmenden Uhrmacher angeführt und ihre Exponate in Form von Zitaten der Ausstellungsberichte vorgestellt. Die zeitgenössischen und teils detaillierten technischen Beschreibungen der Uhren dürften für den interessierten Leser von Relevanz sein und erlauben zum Teil sogar die Identifizierung konkreter Ausstellungsstücke, die sich heute in öffentlichen oder privaten Sammlungen wiederfinden.

Ausstellung von 1835

Joseph Binder, gewesener k. k. Hof- und Kammeruhrmacher in Wien, Biberbastei Nr. 1176 (Exp. Nro. 209)

übergab eine große astronomisch-geografische Achttageuhr, in vergoldetem Bronze-Kasten, auf einem Postament von Granit, welche Viertel und Stunden schlägt, Sekunden und Minuten anzeigt, Datum, Wochentag, die Zeit des Auf- und Unterganges der Sonne, den Monat nebst dem Thierkreise angibt, und die tägliche Phase (Lichtgestalt des Mondes) anschaulich macht; ferner eine Scheibe mit 29 astronomisch bestimmten Punkten der Erde enthält (deren Meridiane ungefähr zu halben Stunden von einander entfernt sind), auf welcher die Zeit derselben in Übereinstimmung mit dem Stundenzeiger angegeben wird; – eine astronomisch-geographische Pendeluhr in einem Mahagonikasten, die nach einem Aufzuge durch einen Monat geht und folgende Theile zu verschiedenen Bestimmung enthält: einen Sonnenzeiger zur Angabe der 24 Stunden eines Tages, und der Unterabtheilungen von 10 zu 10 Minuten – einen Minutenzeiger, welcher zur Ergänzung des vorigen die Minuten von 1 zu 10, und nebstdem die Sekunden von 10 zu 10 anzeigt – einen Monatszeiger, welcher in Verbindung mit dem Sonnenzeiger den Abstand des Mondes und der Sonne in Stunden angibt – die Mondeskugel, zur Bestimmung der täglichen Phase – einen Weiser zur Angabe des Mondesalters – eine bewegliche, in 24 Stunden nebst Viertelstunden getheilte Scheibe, mit 48 wie bei der ersten Uhr astronomisch bestimmten Punkten, auf welcher die Zeit derselben angegeben wird – und ein Metallthermometer.1288

Carl Degen, Mechaniker in der Nationalbank in Wien, wohnhaft Währingergasse Nr. 295 (Exp. Nro. 470)

stellte aus: eine Stockuhr, bei welcher nur 2 Federgehäuse angebracht waren, und das Schlagen der Viertelstunden sammt dem Repetieren ein Werk verrichtete; – eine Stockuhr mit Viertel- und Sekundenschlag und Repetiren, welche Hr. Aussteller dadurch noch mehr vereinfachte, daß er zu allen Verrichtungen nur ein Federgehäuse anwendete.

Die an der ersten Uhr angegebene Vereinfachung, durch welche der Preis der Uhren beinahe um ein Drittel geringer wird, gibt Hr. Aussteller als eine von seinem Vater, bereits vor 30 Jahren, gemachte Erfindung an.1289

F. Joseph Dorer, bürgerlicher Uhrmacher in Wien, Wollzeile Nr. 868 (Exp. Nro. 405)

Hr. Aussteller übt seine Kunst in großem Umfange aus, indem er außer seinen Gehilfen im Hause, die ausschließend Pendel- und Taschenuhren anfertigen, auch noch mehrere Großuhrmacher mit der Erzeugung von Stock- und Reiseuhren beschäftiget. Diesen großen Betrieb erreichte derselbe durch sein Streben, sich mit den nöthigen Werkzeugen und Maschinen zu versehen, unter welchen die Arrondirmaschine eine Erwähnung verdient, da mit ihr in der zur Anfertigung eines Zahnes, nach der früheren Art, nöthigen Zeit ein ganzes Rad arrondirt werden kann. Mit den Stock- und Reiseuhren macht Hr. Aussteller bedeutende Versendungen nach allen Provinzen Österreichs. In der Ausstellung lagen vor: eine Pendel-Monatuhr, mit Quecksilberpendel und Metallthermometer, welche Sekunden, Minuten, Stunden, das Datum und die Äquation (Abweichung der Sonnenzeit) anzeigt; – eine Pendel-Monatuhr, Viertel und Stunden schlagend, mit hölzerner Pendelstange; – eine astronomische Pendeluhr, welche Sekunden, Minuten und astronomische Stunden angibt; – eine Tisch- Pendeluhr im Bronze-Kasten, die auch Sekunden angibt, und mit einer Nebelkompensation versehen ist; – eine Tischuhr in einem Kasten von Alabaster;–eine8TageReiseuhrvonBronze,mitViertel-undStundenschlagundWecker;eineReiseuhr von Bronze; – ein Reiseuhrwerk in 6 Rubinen, das nach einem Aufzuge 8 Tage gehet, Viertel und Stunden aus dem Werke schlägt, einen Wecker enthält, Sekunden und Datum anzeigt, und mit Ankerhemmung versehen ist; – eine Zylinder-Taschenuhr in einem preußischen Thaler, die unter der Krone die Stunden und in einiger Entfernung von ihr die Minuten anzeigt; – eine ziselierte Zylinder-Repetiruhr von Gold, das Werk in 4 Rubinen ; – eine goldene Taschenuhr nach englischer Art, mit Rollengang und kompensirter Unruhe, Sekunden anzeigend; – und eine silberne Taschenuhr mit Ankerhemmung.

Sämtliche Expositonsstücke haben allen Beifall der Sachverständigen erhalten, welche das Reiseuhrwerk insbesondere, wegen der dem größten Theile nach neuen Idee und der reinen und fleißigen Ausarbeitung, für ein ausgezeichnetes Kunstwerk erkannten. Hr. F. Joseph Dorer wurde wegen seiner Leistungen und seines ausgedehnten Geschäftsbetriebes mit der silbernen Medaille betheilt.1290

Die folgenden Ausführungen zur Form und Technik von Pendeluhren basieren überwiegend auf den teils jahrzehntelangen Erfahrungen der Herausgeber und sind lediglich als historische Einführung in die Thematik gedacht. Der Katalog, der sich als Ergänzung dieses Abschnitts versteht, bietet reichlich Anschauungsmaterial für die in Folge besprochenen Gehäuse- und Werkteile.

Uhrgehäuse

Die wesentlichste Funktion eines Uhrengehäuses besteht darin, die einzelnen Bestandteile einer Uhr zu schützen. Es umschließt daher nicht nur das für Staub anfällige Uhrwerk, sondern auch das Pendel und die Gewichte, die, um einen verlässlichen Gang zu gewährleisten, vor äußeren Krafteinflüssen bewahrt werden müssen. Zugleich ist die Gestaltung des Gehäuses aber auch Ausdruck des Zeitgeschmacks. Zwischen 1790 und 1850 kam es zu wesentlichen stilistischen Veränderungen der Uhrkästen, wobei die Bodenstanduhren prinzipiell von Wanduhren zu trennen sind. Zahlreiche Details betreffen jedoch beide Uhrentypen gleichermaßen.

Eine bahnbrechende Neuerung ab der Jahrhundertwende war die großflächige Verglasung, die es bis auf wenige Ausnahmen ermöglichte, die mechanischen Elemente auch während des Betriebs einzusehen. Zugleich waren die Wiener Gehäusemacher bestrebt, ausgewogene Proportionen und in sich stimmige Formen zu schaffen, wobei sie vor allem auf schmale Leisten und sich verjüngende Elemente setzten. Durch diese beiden ineinandergreifenden Entwicklungen wirken die Uhren nicht nur leichter, sondern zum Teil sogar kleiner als sie tatsächlich sind. Durch die Reduktion auf geometrische Grundelemente, den Verzicht auf Ornamentik und den Einsatz exotischer Furnierhölzer erscheinen Uhren des frühen 19. Jahrhunderts bis heute zeitgemäß. Sie fügen sich sowohl in historische als auch in moderne Umgebungen ein, wodurch ihre seit Jahrzehnten anhaltende Wertschätzung erklärbar ist.

Die Gehäusekörper wurden aus gut abgelagertem Weichholz gefertigt und die verwendeten Leimverbindungen (allem voran Haut- und Knochenleim) waren widerstandsfähig, langlebig und erneuerbar. Die ab 1800 verbreitete Oberflächenbehandlung mittels Schellackpolitur betonte die Qualität der teuren Furnierhölzer und bot zugleich Schutz vor äußeren Einflüssen. Ab den 1820er Jahren bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts verbesserte sich die Qualität der Uhrkästen durch eine Optimierung und teilweise Industrialisierung der Produktionsprozesse sowie eine größere Verfügbarkeit an hochwertigen Furnieren nochmals deutlich.

Die frühe Periode (1790–1820)

Die Pendeluhren der Jahrhundertwende weisen Formen und Charakteristika auf, die sich in späterer Zeit nicht wiederholen sollten und stilistisch dem Klassizismus verpflichtet sind. Die streng geometrischen, schmucklosen Formen, die sich zum Standard entwickeln sollten, können als Ergebnis des frühen Experimentierens mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten gesehen werden. Als prägendste Gehäuseform der Wanduhren etablierte sich um 1800 in Wien der heute als „Laterndluhr“ bezeichnete Typus.1403 Diese Bezeichnung dürfte der einer Straßenlaterne ähnelnden Grundform geschuldet sein.

Das Gehäuse einer Laterndluhr gliedert sich in drei Hauptteile: den Oberteil, der das Uhrwerk schützt, den schmaleren Mittelteil, durch den ein oder mehr Gewichte bis an den Gehäuseboden ablaufen, und schließlich den Unterteil, in dem die Pendellinse schwingt. Der Kasten wurde zumeist von einem Giebel bekrönt und von einer schlichten, sich nach unten verjüngenden Konsole abgeschlossen. Dekorative Beschläge und Plastiken als Zierrat waren nur bis 1820 gebräuchlich und verschwanden im Biedermeier zunehmend. Die Uhrkästen des Empire wurden in vielen Fällen auf den Innenseiten noch nicht furniert, sondern zumeist ebonisiert oder farbig gefasst. Vereinzelt wurden Uhrgehäuse auch gänzlich ebonisiert, wie es bei vielen Möbeln dieser Zeit üblich war. Im ländlichen Raum gefertigte Uhren wurden meist aus Hartholz wie Kirsche oder Birne gefertigt, wobei das feinporige Birnenholz sich generell gut für die Ebonisierung eignete.

Der Oberteil konnte in der Frühzeit der Wiener Uhrenfertigung noch recht unterschiedlich ausfallen, da mit diversen Grundformen aber auch einer Vielzahl von Giebeln und bekrönenden Ele-

Abb. 111: Frühe ebonisierte, im Unterteil seitlich unverglaste Laterndluhr mit Alabasterdekor und feuervergoldeten Beschlägen (Kat. Nr. 81)

menten experimentiert wurde. Die Grundform, die sich letztlich durchsetzen sollte, war das Rechteck bzw. Quadrat. Vereinzelt fanden aber auch runde oder oktagonale Formen (vgl. Kat. Nr. 74 bzw. 77) Verwendung.

Der aufgesetzte Giebel kam in zahlreichen Varianten vor (flach, rund, dreieckig, konvex oder konkav geschweift, getreppt etc.) und konnte unterschiedlich dekoriert sein (vgl. Abb. 111). Oftmals wurde auch eine Kombination dieser Formen angewandt, wodurch sich die Gestaltungsmöglichkeiten vervielfachten. Verziert wurden sie bis etwa 1810 mit Beschlägen, architektonischen Zierelementen (Balustraden, Säulen, Kapitellen etc.) und bekrönenden, figuralen oder tierischen Kleinplastiken bzw. Gefäßen (Kelche, Urnen, Amphoren, Öllampen). Die Materialien bestanden aus Holz, feuervergoldeter Bronze, Alabaster und vereinzelt auch aus Marmor. Ab 1810 sollte sich der Dreiecksgiebel, das „Dachl“, als üblichste Variante durchsetzen.

Die frontale Verglasung im Kopfteil war zur Zeit des Klassizismus häufig rund und das flache oder konvexe Glas mit einer dünnen feuervergoldeten Lünette am geschlossenen Kopfteil fixiert (vgl. Abb. 111). Eine seitliche Verglasung, die in der Frühzeit noch unüblich war, gab den Blick auf das Uhrwerk frei. Der Kopfteil war abnehmbar und ermöglichte es, das Uhrwerk zu entnehmen bzw. die Zeiger zu verstellen und die Uhr aufzuziehen. Eine in späterer Zeit übliche Alternative war die Verwendung einer rechteckig verglasten Türe, die entweder als Stecktüre eingesetzt oder mittels Scharnieren zu öffnen war (Abb. 112).

Der schlanke Mittelteil der Laterndluhren war schon in der Frühzeit vorrangig durch seine funktionale Grundform bestimmt. Die Pendellänge und die Anzahl und Größe der Gewichte gaben die Maße vor. Wie auch der Kopfteil waren klassizistische Uhren noch nicht durchgehend dreiseitig verglast und beschränkten sich daher auf die frontale, entfernbare Stecktür. Die eingesetzten Glaspaneele waren zuerst im oberen Teil geradlinig, später halbrund abgeschlossen (vgl. Abb. 111 & 112). Häufig wurde die Linienführung durch Messing oder ebonisierte Einlagen und Leisten, ab 1820 dann überwiegend mit Ahorn- oder Buchsbaumadern betont. Verzierungen wie symmetrisch angebrachte Goldbronzebeschläge finden sich bei klassizistischen Uhrgehäusen auch im Mittelteil.

Der Unterteil, der Raum für die schwingende Pendellinse bieten musste, hatte zumeist ähnliche Proportionen und Grundformen wie der Kopfteil. Die Türe war entweder zum Stecken oder konnte seitlich bzw. nach oben herausgeschoben werden (Abb. 113). Die abschließende Konsole, als Gegenstück zum Giebel, war zumeist konkav gestaltet und verjüngte sich nach unten hin, konnte in der Frühzeit aber auch andere Formen annehmen, die zumeist mit der Gestalt des Kopfteils korrespondierten.

Eine frühe Variante der Gehäuseform, die etwa für Mathias Wibrals Uhren typisch ist, verzichtete gänzlich auf einen verbreiterten Unterteil und setzte den Mittelteil gerade fort (vgl. Kat. Nr. 129, 130 & 132). Die zarten Leisten der Wibral’schen Gehäuse verleihen seinen Uhren dabei eine besondere Leichtigkeit und konzentrieren die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die Technik. Eine andere Variante, die häufig bei Johann Lehrners Uhren zu finden ist und in Oberungarn verbreitet war, ist die keilförmige Ausführung des kombinierten Mittel- und Unterteils (Abb. 114), die in ihrer Form dem Ausschlag des Pendels folgte. In beiden Fällen kam eine durchgehende Türe zum Einsatz, die entweder über Scharniere verfügte und mittels Schloss versperrbar sein konnte oder gesteckt werden musste. Denkbar ist, dass diese Variante formgebend für die Entwicklung der sogenannten Dachluhren gewesen sein könnte.

Die Bodenstanduhren der Frühzeit waren formal uneinheitlich und erlaubten eine größere Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten und Dekoren als es bei Wanduhren üblich war. Der entscheidende Unterschied des Aufbaus bestand vor allem im zusätzlichen Sockelteil. Dieser konnte nach unten offen sein und ermöglichte so eine größere Fallhöhe des Gewichtes, um längere Gangdauern zu erreichen. Da Bodenstanduhren mit langer Gangdauer aber sehr empfindlich waren und die weit verbreiteten Holzdielenböden Schwingungen erzeugten, die den zuverlässigen Gang der Uhr stören konnten, wurden sie, gleich den Wanduhren, mittels rückseitiger Aufhängung an der Wand fixiert. Um den Schein zu wahren, erfolgte dies aber kaum merklich über dem Boden.

Abb. 112: Laterndluhr mit halbrundem Abschluss und Scharniertür (Kat. Nr. 179)

Abb. 113: Laterndluhr mit herausschiebbarer Türe (Kat. Nr. 77)

Abb. 114: Laterndluhr mit keilförmigem Gehäuse

Abb. 138: Zweigeteiltes, versilbertes Metallzifferblatt mit römischen Zahlen, guillochiertem Mittelteil und fein randrierter und guillochierter Lünette (Kat. Nr. 79)

waren arabische Ziffern noch die Norm und wurden ab den 1820er Jahren von den römischen abgelöst. Da man sie nur selten einbrannte, konnten die Aufschriften zwar sehr fein ausgeführt, aber nicht abriebfest aufgetragen werden. Ein Einbrennen war nur bei bombierten Emailzifferblättern (Abb. 139) ohne Verziehen möglich. Flache, eingebrannte Zifferblätter finden sich aber vereinzelt bei oberungarischen Uhren und sind entsprechend unregelmäßig. Bei Messingzifferblättern wurden die wichtigsten Teile der Beschriftung zumeist graviert und mit einer Masse ausgefüllt, während andere Elemente lediglich aufgemalt waren.

Zeiger

Die Zeiger Wiener Uhren haben fein ausgearbeitete, teils durchbrochene Formen und wurden aus gebläutem Stahl, vereinzelt aber auch aus Messing oder mit Feuervergoldung (Abb. 139) ausgeführt. In sehr seltenen Fällen findet man sogar Zeigerspitzen aus Massivgold. Für Präzisionsuhren wurden leichte, equilibierte Zeiger verwendet, die bei der Drehung um die eigene Achse eine zusätzliche Reibung vermindern. Vereinzelt finden sich auch Zeiger mit aufwendigeren Equilibriermechanismen oder Komplikationen wie selbstaufziehenden Anzeigen für Datum, Wochentag etc. (Abb. 139).

Lünetten

Die meisten Uhrreifen (Lünetten) der frühen und mittleren Zeit wurden randriert und feuerververgoldet (Abb. 138). Die Randrierung entstand mittels eines Prägeverfahrens (Guillochierung), das die Übertragung komplexer Muster von einer Vorlage auf Metalle ermöglichte. Bei Pendeluhren der Frühzeit wurden die Lünetten am Uhrkasten, später direkt am Zifferblatt befestigt. Zur Mitte des Jahrhunderts kamen gegossene und galvanisch vergoldete Messinglünetten auf. Diese

Reifen konnten in vergleichbarer Qualität günstiger gefertigt werden, weshalb man weitgehend auf die teure und gefährliche Feuervergoldung verzichtete.

Abb. 139: Bombiertes Zifferblatt mit eingebrannten Ziffern, fein ausgearbeiteten, equlibrierten und feuervergoldeten Zeigern und durch die Zeigerumdrehung angetriebene Zeitanzeige am Ende des Minutenzeigers (Kat. Nr. 8)

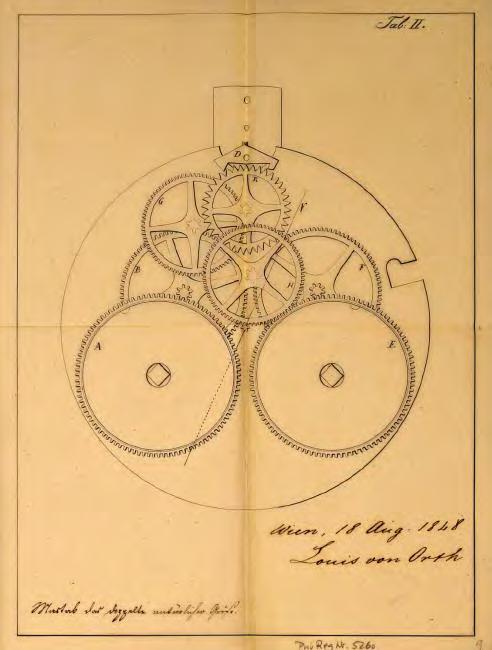

Tab: II.

Gehwerk

A Federhaus mit 100 Zähnen

B Rad von 90 Zähnen mit seinem Getriebe von 8 Zähnen

G Rad von 84 Zähnen mit seinem Getriebe von 6 Zähnen

R Steigrad von 40 Zähnen mit seinem Getriebe von 6 Zähnen

D Hemmung

Schlagwerk

E Federhaus mit 100 Zähnen

F Rad von 90 Zähnen mit seinem Getriebe von 8 Zähnen

H Rad von 84 Zähnen mit seinem Getriebe von 6 Zähnen

V Windfang mit seinem Getriebe von 6 Zähnen

Tab: III.

K Minutenrad von 23 Zähnen mit dem Minutenzeiger

L Wechselrad von 48 Zähnen mit seinem Getriebe von 12 Zähnen

M Stundenzeigerrad von 69 Zähnen mit dem Stundenzeiger

T Schlagerad von 48 Zähnen

Z Vorfall mit Splint n und Vorsprung S

J Ausheber

N Brücke des Minutenrades

O Brücke des Windfangrades

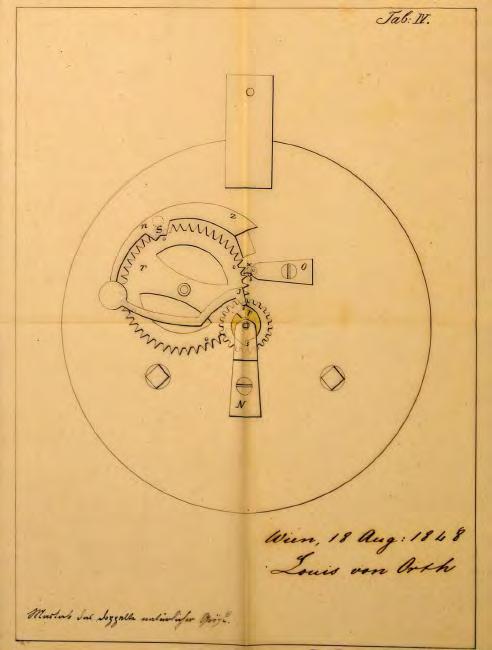

Tab: IV.

K Minutenrad von 23 Zähnen mit der Aushebescheibe P

T Schlagerad von 84 Zähnen mit den 4 Stiften: 1. 2. 3. 4

Z Vorfall mit Splint n Vorsprung S und Ausheber J

X Kegel, 8 Kegelstift.

N Brücke des Minutenrades

O Brücke des Windfangrades

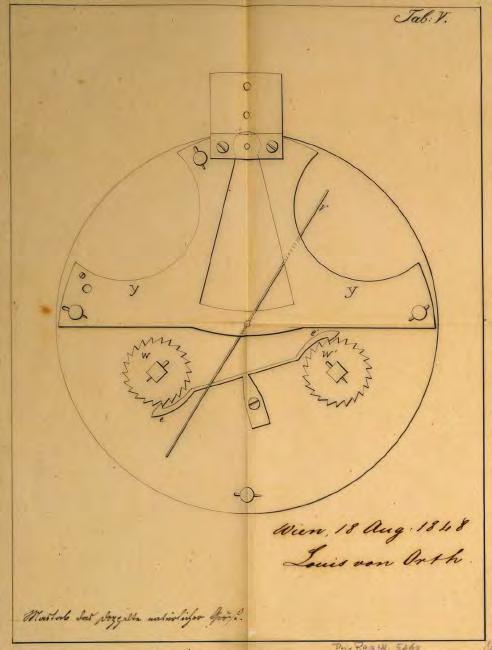

Tab: V.

YY Hintere Platine

V Windfang

WW´ Sperräder der Federhäuser

ee´ Sperrkegel

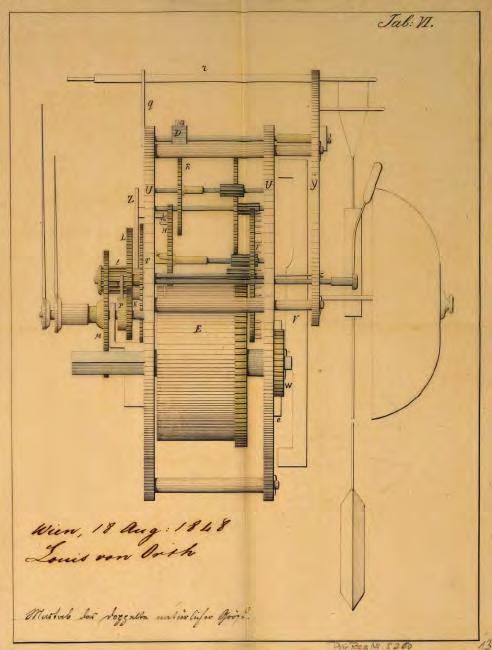

Tab: VI.

E Federhaus des Schlagwerkes

F Stiftenrad

H Windfangrad

V Windfang

Anhaltstift, und Aushebestift

G Kronrad

R Steigrad

W Seprrad

e Sperrkegel

D Hemmung

q Brücke der Hemmung

N Brücke des Minutenrades

P Aushebescheibe

L Wechselrad

l Getriebe des Wechselrades

M Stundenzeigerrad

T Schlagerad

Z Vorfall

J Ausheber

r Wellbaum zur Regulirung des Perpendikels

y Hintere Platine

U Platine

U´ Pfeileplatine

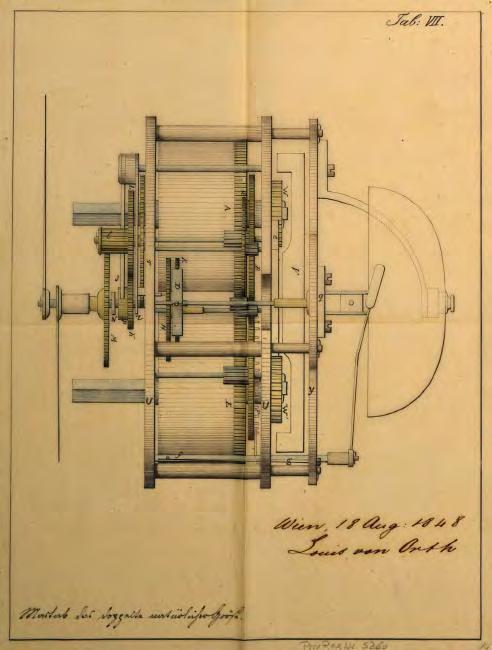

Tab: VII.

A Federhaus des Gehwerks

B Mittelrad

G Kronrad

R Steigrad

D Hemmung

q Brücke der Hemmung

E Federhaus des Schlagwerks

F Stiftenrad

H Windfangrad

V Windfang

K Minutenrad

P Aushebescheibe

L Wechselrad

l Getriebe des Wechselrades

M Stundenzeigerrad

T Schlagerad

Z Vorfall

J Ausheber

WW´ Sperräder

ee´Sperrkegel

f Hebel des Hammers

g Feder des Hebels

N Brücke des Minutenrades

Y hintere Platine

U Platine

U´ Pfeilerplatine

Wien, 18 Aug. 1848

Louis von Orth1418

Abb. 146: Zeichnung zu Priv. Nr. 5260 v. Louis von Orth (Tab. II)

Abb. 147: Zeichnung zu Priv. Nr. 5260 v. Louis von Orth (Tab. III)

Abb. 148: Zeichnung zu Priv. Nr. 5260 v. Louis von Orth (Tab. IV)

Abb. 149: Zeichnung zu Priv. Nr. 5260 v. Louis von Orth (Tab. V)

Abb. 150: Zeichnung zu Priv. Nr. 5260 v. Louis von Orth (Tab. VI)

Abb. 151: Zeichnung zu Priv. Nr. 5260 v. Louis von Orth (Tab. VII)

5 | Bodenstanduhr (Meisterstück)

Uhrmacher: Franz Ägidius Arzt (Wien 1759–1812 Wien)

Datum: um 1790

Höhe: 222 cm

Gangdauer: 1 Monat

Signatur: „Egidy Arzt Meisterstück in Wien“

Standort: Schottenstift, Wien (AT)

Sonstiges: Reparaturvermerke auf Klebezettel: „Martin Sager 18.08.1813, Valentin Vonderheid 8.10.1815, 24.02.1821“

Nussholz furniertes Gehäuse mit vergoldeten Beschlägen, rundem Kopfteil und Löwenfüßen, Emailzifferblatt, randrierte und feuervergoldete Lünette, vergoldete Zeiger (für die Zeitanzeige) und gebläuter Stahlzeiger (für die Datumsanzeige), Springsekunde, retrograde Datumsanzeige, Grahamgang, manuelles Kontragesperr (über seitlichen Hebel), Federaufhängung (am Werk), Holzstabpendel

103 | Laterndluhr

Uhrmacher: Philipp Franz Fertbauer (Wien 1763–1820 Wien)

Datum: um 1810

Höhe: 140 cm

Gangdauer: 8 Tage

Signatur: „Fertbauer in Wien“

Standort: Sammlung U.W., Schwäbisch Gmünd (DE)

Mahagoni furniertes, teils ebonisiertes Gehäuse mit ebonisierten Säulen im Oberteil, Emailzifferblatt, randrierte und feuervergoldete Lünette, gebläute Stahlzeiger, Springsekunde, Anzeigen für Wochentag und Datum, glasverkapseltes Werk mit trapezförmigen Platinen, Grahamgang mit im Pendelstab integriertem Anker, Wiener 4/4-Stundenschlag auf Glocken, hinter dem Pendel aublaufende Gewichte, Schneideaufhängung, Stahlstabsekundenpendel

232 | Laterndluhr

Uhrmacher: Anton Pohl (Bärnwald 1803–1856 Wien)

Datum: um 1840

Höhe: 112 cm

Gangdauer: 1 Monat

Signatur: „A. POHL IN WIEN“

Mahagoni furniertes Gehäuse mit linearen Ahornadern, zweigeteiltes, versilbertes Metallzifferblatt mit feuervergoldetem Innenring und graviertem Mittelteil, randrierte und feuervergoldete Lünette, gebläute Stahlzeiger, Grahamgang, Kontragesperr, Stahlstabpendel

233 | Laterndluhr

Uhrmacher: Philipp Jakob Happacher (Friedberg 1784–1843 Wien)

Datum: um 1830

Höhe: 117 cm

Gangdauer: 8 Tage

Signatur: „PHILIPP HAPPACHER / WIEN“

Mahagoni furniertes Gehäuse mit linearen Buchsbaumadern, zweigeteiltes, versilbertes Metallzifferblatt mit versilbertem Innenring und graviertem Mittelteil, randrierte und feuervergoldete Lünette, gebläute Stahlzeiger, Wiener 4/4-Stundenschlag auf Tonfedern, Grahamgang, Stahlstabpendel

234 | Laterndluhr

Uhrmacher: Franz Josef Dorer (Kronstadt um 1801–1851 Wien)

Datum: um 1835

Höhe: 119 cm

Gangdauer: 8 Tage

Signatur: „DORER IN WIEN“

Mahagoni furniertes Gehäuse mit linearen Ahornadern, zweigeteiltes, versilbertes Metallzifferblatt mit feuervergoldetem Innenring und graviertem Mittelteil, randierte und feuervergoldete Lünette, gebläute Stahlzeiger, Grahamgang, Wiener 4/4-Stundenschlag auf Tonfedern, Stahlstabpendel

235 | Laterndluhr

Uhrmacher: Ludwig Helbig (Pest 1797–1844 Wien)

Datum: um 1830

Höhe: 144 cm

Gangdauer: 1 Jahr

Signatur: „LUDWIG HELBIG IN WIEN“ (Zifferblatt); „Ludwig Helbig / in Wien“ (Rückplatine)

Standort: Lilly’s Art, Wien (AT)

Mahagoni furniertes Gehäuse mit linearen Ahornadern, zweigeteiltes, versilbertes Metallzifferblatt mit graviertem Mittelteil, randrierte und feuervergoldete Lünette, gebläute Stahlzeiger, Springsekunde mit versilbertem Metallziffernring und graviertem Mittelteil, glasverkapseltes Werk mit Messingdeckplättchen, Grahamgang, Anker mit Rubinpaletten (und separatem Schlüssel zur Feineinstellung), rubingelagertes Gangrad, an der Rückplatine, in starkem Klobem gelagerte Seiltrommel, Kontragesperr, Aufzugs- und Ablaufsbegrenzgung, seitlich hinter dem Pendel ablaufendes Gewicht, Federaufhängung, Holzstabsekundenpendel

389 | Sägeuhr mit Weltzeitanzeige

Uhrmacher: Philipp Jakob Happacher (Friedberg 1784–1843 Wien)

Datum: um 1825

Höhe: 74 cm

Gangdauer: 6 Tage

Signatur: „PH. HAPPACHER IN WIEN“

Standort: Sammlung B. (HU)

Mahagoni furniertes Gehäuse mit linearen Ahornadern und Voluten im Oberteil, zweigeteiltes Metallzifferblatt mit graviertem und versilbertem Ziffernring sowie aufwendig guillochiertem und vergoldetem Mittelteil mit sichtbarer Unruhe und versilbertem Namensschild, breite randrierte und vergoldete Lünette, gebläute Stahlzeiger, Anzeigen für Wochentag, Datum und Weltzeit mit versilberten Hilfszifferblättern, Duplexgang, Halbstundenschlag auf Glocke mit Federzug