Champy (ed.) arnoldsche

tamed, by sitting a little closer every day. As a result of this close involvement with his materials, he claims he sees himself as the ‘co-author’ of his pieces, serving and listening to clay and fire rather than the other way around. He has often said that, in his eyes, ‘pottery is a vacuum with clay around it’. Through the holes and slits that allow the viewer to peek inside, he wishes to remind us that his dishes and panels are not mere surfaces: ‘otherwise they’d be tiles, and that’s not my story’. A pot is a container, it therefore has an interiority. Perhaps it’s this unconscious animism that explains Claude Champy’s attachment to the idea of pottery rather than ceramics, even if he has largely drifted away from it over time? The term ceramics doesn’t imply this addition of soul: it simply distinguishes a material. On the one hand, art, even when it’s ceramic, alludes to a quest for perfection aimed at transposing the artist’s vision onto the material; pottery, on the other hand, evokes the bowl of hot tea we hold in our hands, or the porous earthen vessel from which we draw fresh water to quench our thirst. It’s this intimate, everyday relationship with clay that pottery recounts, and which drives Claude Champy – even if he drinks neither water nor tea.

qu’on triture et qu’on malaxe, mais une force qui répond, qui réagit, qui a son petit caractère et qu’il faut apprivoiser, en s’asseyant chaque jour un peu plus près. Du fait de cette complicité avec les matériaux, il affirme se sentir « coauteur » de ses pièces, au service et à l’écoute de la terre et du feu plutôt que le contraire. Il a souvent dit que pour lui « la poterie c’est du vide avec de la terre autour ». Par les trous et les fentes qui permettent à celui qui les contemple de glisser un œil à l’intérieur, il tient à nous rappeler que ses plats et ses panneaux ne sont pas de simples surfaces : « sinon ce serait du carrelage et cela n’est pas mon histoire ». Le pot est un contenant, il possède donc une intériorité. Peut-être est-ce cet animisme inconscient qui explique l’attachement de Claude Champy à l’idée de la poterie plus qu’à celle de la céramique, même s’il en a largement dérivé au fil du temps ? Le terme de céramique n’implique pas ce supplément d’âme : elle se contente de distinguer un matériau. Par ailleurs, l’art, même lorsqu’il est céramique, fait allusion à une quête d’absolu qui passe par la transposition matérielle de la vision de l’artiste ; la poterie quant à elle évoque le bol de thé chaud qu’on tient entre ses mains ou le récipient en terre poreuse où l’on puise l’eau fraîche pour étancher notre soif. C’est ce rapport quoti-

Taking the risk of sounding pretentious, Claude Champy considers that some potters ‘have a particular touch; like pianists, you immediately recognise one pianist from another. And then there are others, you don’t know who is playing and you don’t care. When I touch clay, I leave a trace that resembles me.’ As Tim Ingold has written, a drawing is not an image but the trace of a gesture. A melody is not a series of frequencies, but a sonic transfiguration of the musician’s gestures, the particular pressure of his fingers, his posture, but also the personality of the instrument he has tamed to be able to play with it. In the same way that music makes the musician’s gestures audible, Claude Champy’s pieces make his gestures visible. His pieces could indeed be read like a musical score. The clay and glaze bear the memories of his gestures, scratches with a comb, notches with a knife, holes drilled with a spatula, reliefs obtained by inserting a stick into a hole in the clay to raise it, fingerprints. These manipulations gradually endow the piece with the vital force to which it aspires. Other fingerprints are simply the impromptu evidence of handling the still-soft earth, just as are the imprints of the knits of his woollen sweaters, the tabletop, or the angle of a board. This desire to imprint his

dien et intime avec la terre que raconte la poterie, et qui anime Claude Champy – même s’il ne boit ni eau ni thé.

Prenant le risque de paraître prétentieux, Claude Champy considère que certains potiers « ont un toucher de terre ; comme les pianistes, tu reconnais tout de suite un pianiste par rapport à un autre. Et puis y en a d’autres, tu ne sais pas qui c’est et tu t’en fous. Quand je touche la terre, je laisse une trace qui me ressemble. » Comme l’a écrit Tim Ingold, un dessin n’est pas une image mais la trace d’un geste. La mélodie n’est pas une suite de fréquences mais une transfiguration sonore des gestes du musicien, de la pression particulière de ses doigts, de sa posture, mais aussi de la personnalité de l’instrument qu’il a apprivoisé afin de pouvoir jouer avec lui. De la même manière que la musique rend audibles les gestes du musicien, les pièces de Claude Champy rendent visible sa gestuelle. Ses pièces pourraient se lire comme une partition musicale. La terre et l’émail sont parsemés de ses griffures au peigne, d’entailles au couteau, de trous percés à la spatule, de reliefs obtenus par l’introduction d’un bâton dans un trou dans la terre afin de la surélever, de traces de doigts. Ces manipulations dotent progressivement la pièce de la force vitale à laquelle elle aspire. D’autres traces de doigts

Those little golden stars, that also started by mistake. I had thrown a lot of plates with a clay that I wasn’t familiar with, which I had glazed in advance, by superimposing black and white to leave the raw clay showing in places. It was wood-fired. I took it out of the kiln. It was as if I had fired it in an electric kiln. The clay hadn’t reacted to the firing at all. It was cement! And I had planned two successive firings for an exhibition. In the end, I threw salt in the second firing, telling myself that it would give some vibration to the clay. And it did, in fact, work quite well. On the other hand … what a shock. I had put some very fine white glaze on the black and it came out of the firing with all those golden sequins. I hadn’t expected that! But that could only be the salt. It was just wonderful. I had transformed salt into gold. //

Ces petites étoiles d’or, ça aussi ça a commencé suite à une erreur. J’avais tourné plein d’assiettes avec une terre que je ne connaissais pas, que j’avais émaillées d’avance, en superposition noir et blanc avec la terre brute qui apparaissait par endroits. C’était cuit au bois. Je défourne. C’est comme si j’avais cuit dans un four électrique. La terre ne prenait absolument pas la flamme. Du ciment ! Et j’avais prévu deux cuissons de suite pour un salon. Du coup, j’ai balancé du sel dans la deuxième cuisson en me disant que ça allait faire vibrer un peu la terre. Et effectivement ça a plutôt bien marché. Par contre … le choc. J’avais mis du blanc très fin sur le noir et c’est sorti avec toutes ces paillettes d’or. Je ne m’y attendais pas ! Mais ça ne pouvait être que le sel. Donc c’était merveilleux. J’avais transformé le sel en or.

123 Box for secrets // Boîte à secrets, 2011, 28 × 28 × 23 cm

123 Box for secrets // Boîte à secrets, 2011, 28 × 28 × 23 cm

131 Double-walled vase // Vase double paroi, 2012, 48 × 35 cm

131 Double-walled vase // Vase double paroi, 2012, 48 × 35 cm

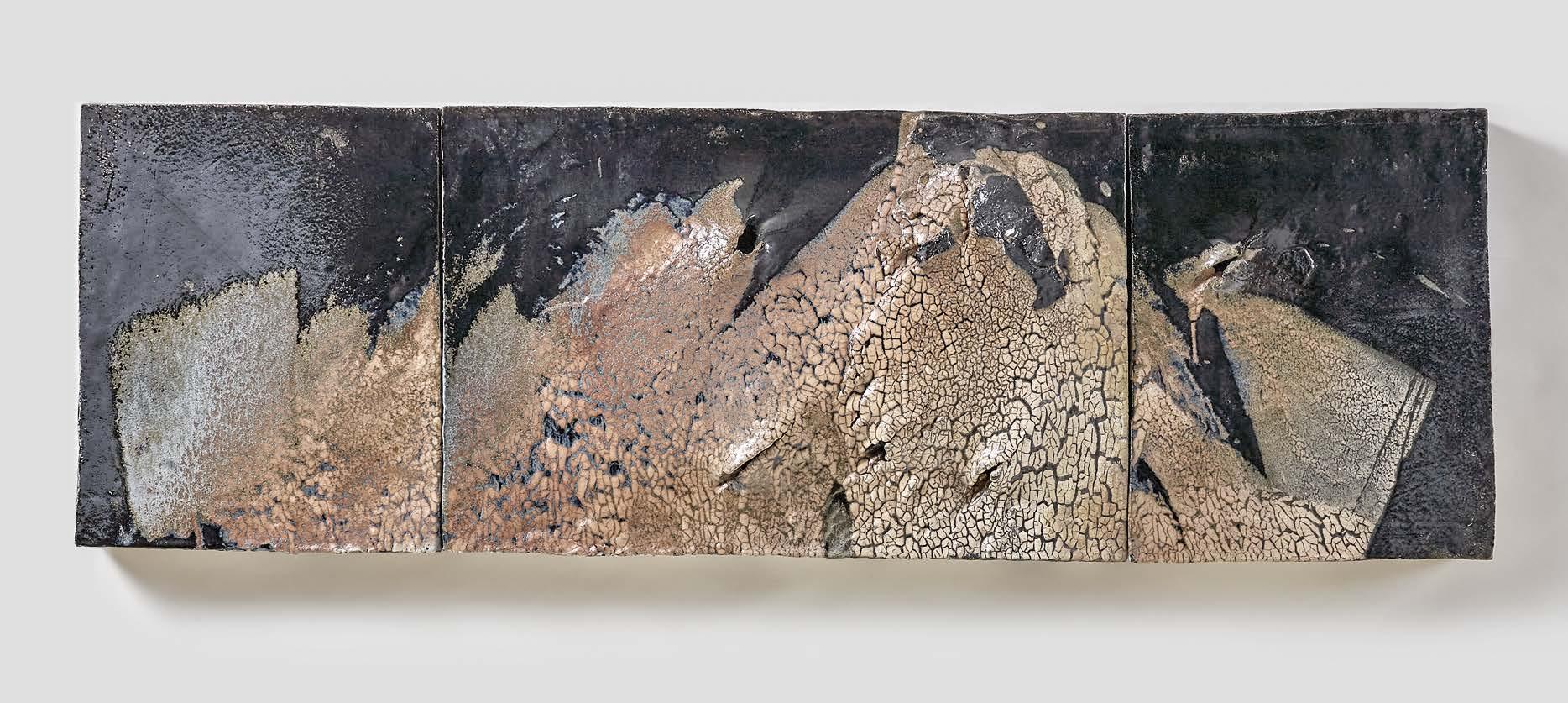

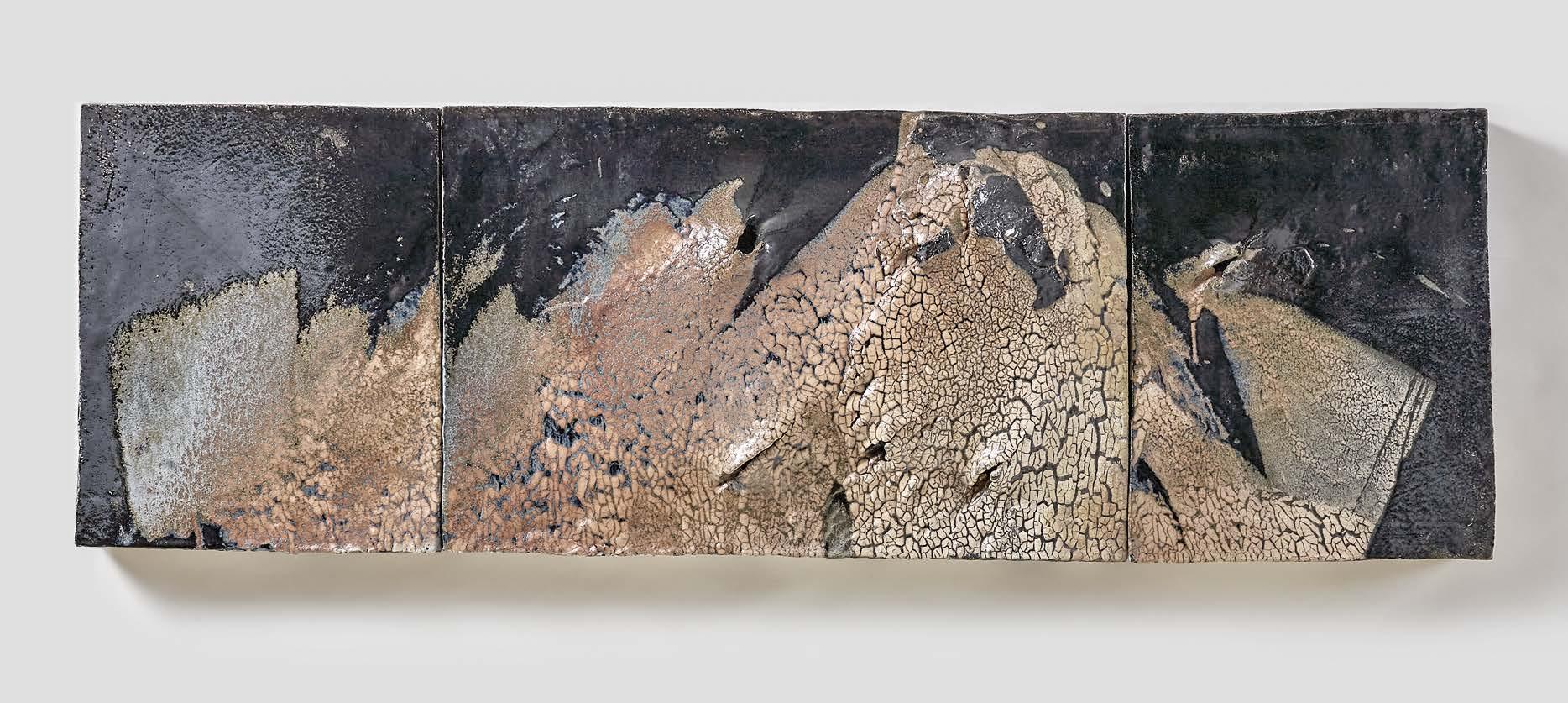

173 Mural with clouds // Mural aux nuages, 2022, 55 × 85 × 8 cm

173 Mural with clouds // Mural aux nuages, 2022, 55 × 85 × 8 cm