26 «Die Werkstätte für Silbermontierung und Hammerschmiede» im Goldschmiedeatelier am Schwanenplatz, Firmenbuch Bossard, um 1905. Privatbesitz.

26 «Die Werkstätte für Silbermontierung und Hammerschmiede» im Goldschmiedeatelier am Schwanenplatz, Firmenbuch Bossard, um 1905. Privatbesitz.

Im Geschäfts- und Wohnhaus an der Weggisgasse 40, dem «Zanetti-Haus», befand sich seit 1883 auch Bossards Werkstatt, welche die beiden unteren Stockwerke im hinteren Hausteil gegen den Löwengraben einnahm. Ende der 1880er Jahre war das Atelier ein mittelgrosser Handwerksbetrieb mit 20 in unterschiedlichen Produktionssparten tätigen Mitarbeitern: Entwerfer zeichneten Modelle und Details nach Angaben des Patrons oder Vorgaben von Kunden, Modelleure bossierten Modelle für den Guss, Silberschmiede zogen die Gefässkörper mit dem Hammer auf und schlugen Platten und Teller, Ziseleure und Graveure dekorierten sie, Silbermonteure fügten die Teile zusammen, fertige Stücke wurden nach Bedarf feuervergoldet und von Polisseusen abschliessend mit dem gewünschten Glanz versehen. Fasser waren für das Fassen der Edelsteine zuständig und Emailleure für die verschiedenen Arten von Email. Die kleineren Stücke führte man in der Werkstatt aus, grössere

Emailarbeiten bestellte man in Genf, wo diese von den Hugenotten eingeführte Kunst nach wie vor gepflegt wurde. Was die Luxusware betraf, arbeitete man in den alten traditionellen Handwerkstechniken, die sich seit der Renaissance kaum geändert hatten (Abb. 26 und 27)

Für die Herstellung gewisser in grosser Zahl produzierter Artikel wie Schützenpokale oder oft gebrauchte Formen wie Becher setzte man rationellere moderne Techniken ein: Drücken, Pressen von Teilen sowie galvanisches Vergolden. Bei der Anfertigung von Kopien von Scheiden für Schweizerdolche oder gewisser Besteckteile kam ebenfalls die Galvanotechnik zum Einsatz.

Dafür waren entsprechende Maschinen und Vorrichtungen erforderlich, eine Drückbank und Pressen, z. B. eine Spindelpresse für die Besteckherstellung sowie eine Galvanisierungsanlage. Die neuen Energieträger Gas und Elektrizität vereinfachten alte und neue Herstellungstechniken; beim Löten ersetzte die Gasflamme das offene Feuer und das Blasrohr, und für das galvanische Vergolden und gelegentlich auch die Galvanoplastik gab es nun eine mit elektrischem Strom statt einer Batterie betriebene Anlage. Gas wurde in der Stadt Luzern für die Strassenlaternen schon seit 1858 bis nach dem Ersten Weltkrieg benutzt, obwohl hier seit 1886 durch das Kraftwerk Thorenberg erzeugter und in ein Verteilernetz eingespiesener Strom für Beleuchtungszwecke und als Antriebskraft zur Verfügung stand.

27 «Das Atelier für Ciseleure und Graveure» im Goldschmiedeatelier am Schwanenplatz, Firmenbuch Bossard, um 1905. Privatbesitz.

76 Münzpokal, Melchior Baier, Nürnberg, 1534. (b–e) Ergänzungen durch Bossard, 1867–1869.

H. 30 cm, 1’285 g. Museo Bottacin, Padua, Inv. Nr. 1869.

abzudecken (Abb. 7f). Während die originalen Teile eine eher dünne Wandung und eine feine Bearbeitung aufweisen, unterscheidet sich die Scheibe mit dem Blattkranz durch ein viel dickeres Silberblech, eine gröbere Verarbeitung und die beidseitige galvanische Vergoldung. Das trompetenförmige Teil besteht anstatt aus einem einzigen, mit dem Hammer aufgezogenen Stück aus einem zusammengelöteten Band; sein Dekor mit Blütenstengeln in Tiefschnitttechnik ist nicht mit transluzidem Email, sondern mit opaker Farbe gefüllt (Abb. 7b). Bei der Ergänzung handelt es sich um eine Reparatur des

beschädigten Deckels, die vermutlich von Bottacin selbst veranlasst worden war, bevor er das Stück Ende 1869 als Teil seiner Schenkung dem Museum übergab. Verschiedene Fakten berechtigen zur Feststellung, dass die Reparatur im Atelier des jungen Goldschmieds Bossard in Luzern vorgenommen wurde. 1867 von der Wanderschaft nach Luzern zurückgekehrt, übernahm dieser 1868 die Werkstatt seines Vaters, der 1869 verstarb und dem Sohn unter anderem die Werkstatt und ein bescheidenes Geschäftsinventar hinterliess.24

Die Reparatur dürfte in der Zeit zwischen 1867 und 1869 ausgeführt worden sein. Aus dem Atelierbestand Bossard stammt ein altes Glasplattennegativ, das eine Kopie des Paduaner Stückes zeigt. Die unterschiedliche Deckelbekrönung weist eine erhöhte Standplatte in Formen der Renaissance auf (Abb. 77). Die römischen Münzen sind ebenfalls Originale aus dem 1. und 2. Jahrhundert. Um die Kopie so genau und detailgetreu herstellen zu können, musste Bossard den Münzpokal als Vorlage vor sich gehabt haben. Mit diesem handwerklich anspruchsvollen Stück bewiesen der junge Goldschmied und seine Werkstatt ihr Können und empfahlen sich als Spezialisten für hochwertige Kopien. Ein weiterer, nach diesem Modell ausgeführter, ungemarkter Münzpokal in unbekanntem Schweizer Privatbesitz entspricht dem auf dem Glasplattennegativ abgelichteten Pokal. Auf der Standplatte der Deckelbekrönung hält eine weibliche Figur zwei mit griechischen Tetradrachmen besetzte Schildec. Der Verdacht, dass es sich auch bei diesem Stück nicht um ein Original aus dem 16. Jahrhundert, sondern um eine im Atelier Bossard gefertigte Kopie handelt, ist begründet.25 Diese Feststellung wird durch die Existenz eines vierten, von Bossard gemarkten Pokals gestützt, der, nach demselben Konstruktionsschema mit identischen Elementen aufgebaut und von einer Christophorus-Figur bekrönt, an der Weltausstellung in Paris 1889 ausgestellt war, dort besonders gelobt wurde26 und sich seit 1991 im Besitz des Historischen Museums Luzern befindet (Abb. 79) 27 Das Stück liess sich unschwer als eine Variante des Paduaner Pokals identifizieren. Jedoch sind die Buckel als Äpfel ausgeformt und haben keine eingesetzten Münzen. Eine Anregung für diesen Dekor findet sich unter den Basler Goldschmiederissen des 16. Jahrhunderts.28 Der Pokal trägt die nachträglich gravierte Inschrift: «Roman Abt seinem hochverehrten Albert Schneider 1907». Roman Abt, der Luzerner Maschineningenieur und erfolgreiche Erfinder von Zahnradsystemen für Bergbahnen, war eine bedeutende Persönlichkeit im schweizerischen Wirtschafts- und Kulturleben, Kunstkenner, Mäzen und Sammler alter Goldschmiedekunst.29 Als solcher figurierte er als Mitglied der Jury der Pariser Weltausstellungen von 1889 und 1900, den «Esposizioni riunite» in Mailand 1894 sowie der Weltausstellung in Brüssel 1897.30 Wahrscheinlich hatte Abt das bewunderte Ausstellungsstück Bossards an der Weltausstellung 1889 erworben und 1907 Albert Schneider geschenkt, mit dem er in Deutschland beim Bau der Harzbahn zusammengearbeitet hatte.31

Diese Beispiele belegen erstmals die aus vielen späteren Fällen bekannte charakteristische Arbeitsweise Bossards. Von einem Original ausgehend, das sich vorübergehend in seinen Händen befand, liess er zunächst eine direkte Kopie für den Formenschatz seines Ateliers anfertigen. Diese diente dann als

77 Münzpokal, Atelier Bossard, wohl 1867–1869. Verbleib unbekannt.

91 Kanne und Handwaschbecken, Ambrosius Suter, Freiburg i. Br., um 1560/1570. Kanne H. 31 cm, 1’171,5 g. Becken Dm. 40 cm, 2’185 g. SNM, LM 30140.

91 a

Zum gefragten Repertoire des Ateliers Bossard gehörten zu allen Zeiten auch exakte Kopien nach Originalen. Damit ein Original massstabgetreu und in allen Teilen genau kopiert werden konnte, muss es Bossard zur Verfügung gestanden haben. Nach einer Fotografie hätte er nicht präzise und detailgetreu arbeiten können, weil diese nur die Vorder-, nicht aber die Rückseite oder nur die Aussen-, aber nicht die Innenseite des Stückes abbildet und auch die Grössenverhältnisse nicht berücksichtigt. Die Vorlagen für die in der Folge vorgestellten Originale waren Bossard also physisch zugänglich. Sie waren entweder Teil seiner Sammlung an Musterobjekten oder zur Reparatur anvertraute Objekte bzw. leihweise überlassene Goldschmiedearbeiten. Auch zum Verkauf bestimmte Originale seines Antiquitätengeschäftes fanden Verwendung als Vorlagen.

Das Handwaschbecken mit Kanne, welches das Schweizerische Landesmuseum 1964 aus dem Handel ankaufte, diente ursprünglich im Benediktinerkloster Muri, dem Hauskloster der Habsburger im Aargau, als Gerät im Pontifikalamt (Abb. 91) 56 Nach den Klosteraufhebungen im Kanton Aargau 1841 übersiedelten etliche Benediktinermönche nach Sarnen/Obwalden, um am dortigen Kollegium zu unterrichten, und nahmen auch Teile des Kirchenschatzes dorthin mit; andere Mönche gründeten 1845 die Abtei Muri-Gries bei Bozen. Die beiden teilvergoldeten Silberobjekte geben sich mit ihren Marken als Arbeiten aus Freiburg im Breisgau aus der Zeit von 1560/70 zu erkennen; das Meisterzeichen wird Ambrosius Suter zugeschrieben.57 Beide Stücke zeichnen sich durch eine ausserordentlich qualitätsvolle Machart aus, wie man sie zuweilen auch in den Fassungen von Freiburger Bergkristallarbeiten antrifft.58 Die in opakem Tiefschnittemail ausgeführten Wappen des Klosters

100 Strausseneipokal, Elias Lencker, Nürnberg, um

1585/1591. H. 51,3 cm.

Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum, Inv. Nr. Hz 1196 a, b.

101 Gussform eines der Schaftringe des LenckerPokales, Atelier Bossard, 1869–1901. Dm. 5,5 cm. SNM, LM 163723.

Neuanfertigungen befriedigt. 75 Auch im Atelier Bossard folgte man diesem Trend. Entsprechende Entwurfs- und Werkstattzeichnungen von Kokosnuss-, Muschel- und Strausseneipokalen sowie alte Fotos ausgeführter Stücke zeugen ebenso davon wie teilweise mit Johann Karl Bossards Marken versehene Prunkpokale. Das mehrfach hergestellte Modell seines Strausseneipokales lässt sich von der direkten Kopie des Originals über Varianten bis zur freien eigenen Gestaltung verfolgen. Im Vergleich kann zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass die hier vorgestellten Exemplare im Atelier Bossard entstanden sind. Eines dieser Stücke erweist sich als die direkte Kopie (Abb. 99) des Strausseneipokals des Nürnberger Goldschmieds Elias Lencker von 1571/75 im Kunstgewerbemuseum Berlin (Abb. 100). Der ungestempelte Strausseneipokal Bossards gibt den Lencker-Pokal bis ins kleinste Detail wieder.76 Sogar die nicht direkt sichtbaren Medaillons mit plastischem Fruchtgebinde im Innern des Fusses und des Deckels entsprechen sich. Die beim Original weitgehend verschwundene Farbfassung ist an der Kopie wiederhergestellt. Eine derart genaue Nachbildung ist nicht denkbar, ohne dass sich der LenckerPokal in der Werkstatt Bossards befunden hat. Dafür spricht auch die im Atelierbestand erhaltene Gussform von einem der Schaftringe (Abb. 101), der bei dieser Gelegenheit abgeformt wurde. Die Gussform fand in der Folge als «authentisches» Element Verwendung bei anderen Schöpfungen Bossards wie dem sog. Eidgenossen Pokal (Abb. 118). Wir wissen nicht, ob es sich bei

102 Humpen mit der Darstellung von Planetengöttern, Atelier Bossard, um 1880. Verbleib unbekannt. Altes Glasplattenfoto aus dem Atelier Bossard.

103 Humpen mit der Darstellung von Planetengöttern, Hieronymus Peter gen. Schweitzer, Nürnberg, um 1550–1560. H. 17 cm. Ecouen, Musée national de la Renaissance, Inv. Nr. E.Cl.20594.

170

170 Deckelschale aus dem «Englischen Skizzenbuch» von Hans Holbein d. J., 1532/1538. Tusche, Kreidevorzeichnung. 25,1 × 16,4 cm. Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett, Amerbach-Kabinett, Inv. Nr. 1662.165.104.

171 Deckelschale, Atelier Bossard, 1885. H. 24,7 cm, 845 g. Privatbesitz.

171

einander; so werden etwa Elemente der Jahreszeitenallegorien mit fremden Motiven vermischt: Das Motiv der Vase mit wärmendem Feuer, das sich eigentlich mit der Allegorie des Winters verbindet, wird flankiert von unbekleideten, auf Delfinen reitenden Frauen, die den hier etwas klein geratenen Schwan Ledas füttern. Die zusammenhanglose Kombination ikonografischer Motive sowie der Verlust der inneren Spannung und eine gewisse Verhärtung des Dekors sind typische Merkmale inhaltlicher und formaler Reproduktionen aus späterer Zeit.

Von nachhaltiger Wirkung war auch Holbeins Entwurf für einen Deckelbecher mit einer Fackelträgerin als Bekrönung, den Jakob Burckhardt schon 1864 (Abb. 173) und Georg Hirth 1879 in der dritten Serie des «Formenschatzes der Renaissance» publiziert hatten. Mit diesem Stück war dem Maler eine besonders ausgewogene Komposition geglückt, so dass man förmlich zu spüren vermeint, wie einem der Becher in der Hand liegt. Bossard übernahm die Skizze zunächst unverändert und massstabgetreu (Abb. 174) und schuf nach dieser Vorlage ein bewundernswertes Stück. Es war für den Industriellen George Page in Cham am Zugersee bestimmt (Abb. 172). Für die Präsentation an der Weltausstellung in Paris 1889 fertigte Bossard eine Variante des Stücks an, mit – je nach Belieben – entblösster oder verhüllter Helvetia als Deckelfigur

172 Deckelpokal, Atelier Bossard, um 1875. H. 31,5 cm, 1’157,4 g. SNM, LM 82547.

173 Deckelpokal, Hans Holbein d. J., um 1535. Tusche, Kreidevorzeichnung. 35,5 × 19,9 cm. Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett, AmerbachKabinett, Inv. Nr. 1662.164.

174 Deckelpokal mit Helvetia, Atelier Bossard, 1889. Für die Pariser Weltausstellung. 42,5 × 29,5 cm. SNM, LM 180794.32.

188 Trinkgefäss in Form des Löwen von San Marco, Diethelm Holzhalb, Zürich, 1608. H. 31,5 cm, 3’231 g. SNM, DEP 374, Depositum der Gesellschaft der Schildner zum Schneggen, Zürich.

late 16th century» deklarierte Humpen, der nach Ausweis des Werkstattmaterials sowie der Markenkopie im Luzerner Atelier angefertigt worden war, wurde von Bossard im Auftrag des Schweizerischen Landesmuseums entgegen besserem Wissen nun als Antiquität zu einem hohen Preis erworben.171 Schon in der Festgabe auf die Eröffnung des Schweizerischen Landesmuseums 1898 wird der Humpen gemeinsam mit der Hälfte des Doppelpokals Holzhalb-Meyer von Knonau (s. o.) als Werk Holzhalbs erwähnt und galt bis in die 1980er Jahre als Zürcher Arbeit des 17. Jahrhunderts.172

Die Bekanntheit des Zürcher Goldschmieds Diethelm Holzhalb geht auf den von ihm geschaffenen Löwen von San Marco zurück, dem imposanten Geschenk des venezianischen Gesandten Giovanni Battista Padavino an Rat und Bürger der Stadt Zürich von 1608 (Abb. 188). Dieser prunkvolle Tafelaufsatz ist nicht nur mit der Meistermarke in Form des Familienwappens Holzhalb gemarkt (Abb. 188b), sondern zusätzlich noch mit den gravierten Namen des Bildhauers des Modells, Ulrich Oeri (1567–1631), sowie des Goldschmieds Diethelm Holzhalb versehen, was die exakte Zuweisung erlaubt. Der Goldschmied des Markuslöwen, welcher bereits 1861 publiziert und fotografiert wurde173, repräsentierte die handwerkliche und künstlerische Meisterschaft vergangener Zeiten, die zu erreichen Absicht, Anspruch und Ziel von Johann Karl Bossard war. Die Form der Bossard’schen Meistermarke Holzhalb lässt keinen Zweifel bestehen, dass sie vom Markuslöwen abgeformt wurde.

In die ersten Jahre von Bossards Tätigkeit führt ein Kokosnusspokal mit Inschrift «keins Unglück acht ich, so Gott bewahrt mich» und Datum 1553 (Abb. 189). Im Fuss des Pokals ist die Beschaumarke von Zürich sowie eine Meistermarke in Form eines Wappenschilds mit einem Mühlrad eingeschlagen,

was auf die Familie Müller hinweist (Abb. 189b). Zwei um 1550 in Zürich lebende Goldschmiede Müller waren zu Bossards Zeit bekannt: Hans I. Müller (Meister vor 1529, gest. 1558) und Hans Georg Müller (1504–1567, Meister 1524)174. Hans Georg bekleidete wichtige öffentliche Ämter und wurde 1557 Bürgermeister von Zürich. Das einzige uns heute bekannte Werk eines Zürcher Goldschmieds Müller der besagten Zeit, das dieselbe Meistermarke trägt, befindet sich im Royal Ontario Museum Toronto und soll um 1530/40 entstanden sein.175 Dessen Herkunftsgeschichte lässt sich allerdings nur bis in die 1930er Jahre zurückverfolgen. Den hohen Kokosnusspokal muss Bossard vor 1873 hergestellt haben, da er im Rahmen der «Exposition des Amateurs» an der Weltausstellung in Wien in jenem Jahr zu sehen war. Im Ausstellungskatalog wird als Eigentümer (und wahrscheinlich auch Auftraggeber) der Architekt Karl Ludwig von Lerber (1830–1896) aus Bern genannt.176 Auf einem der Buckel des Pokalfusses ist das Familienwappen von Lerber graviert mit der Beischrift «von Lerow», «Lerower», was sich auf frühere Schreibweisen des Namens der seit ca. 1560 in Bern niedergelassenen Familie bezieht.177 Die Bemerkung im Katalog von 1873, «Laut Tradition nach Holbeins Zeichnung angefertigt», verweist zu Recht auf die Basler Gold-

189 Kokosnusspokal mit Marken Müller, Zürich, 1553, jedoch Atelier Bossard, vor 1873. H. 47 cm. Privatbesitz.

190 Deckelpokal, Basel, erste Hälfte 16. Jh. Tusche, Kreidevorzeichnung. 25,5 × 17,2 cm. Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett, AmerbachKabinett, Inv. Nr. U.XII.23.

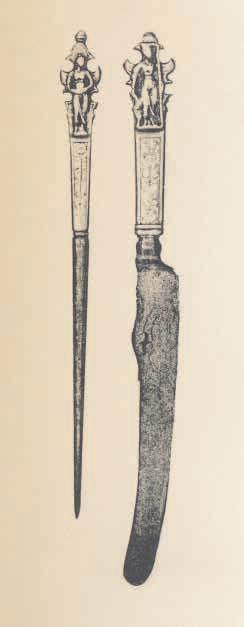

232a Beimesser «um 1600», Kopie Atelier Bossard, um 1880. Griff versilberte Galvanos, Klinge Messerschmiede H. Elsener, Rapperswil. L. 18 cm. SNM, LM 180372.

232b Beimesser und Pfriem «um 1600, wohl deutsch», Kopien Atelier Bossard. Griffe versilberte Galvanos, Klinge und Pfriemeisen Messerschmiede H. Elsener, Rapperswil. Auktionskatalog Slg. Bossard 1911, Nr. 346.

auf der Vorlage mit «EPHES. V» (NT, Epheserbrief, Kap. 5) bezeichnet. Der Graveur schrieb fälschlicherweise «SPHSS. V», was von der Galvanokopie übernommen wurde.35

Ein weiteres Besteckpaar mit einem Pfriem und einem Messer mit ElsenerKlinge in der Art der bereits erwähnten Beispiele wurde im Auktions-Katalog zur Privatsammlung Bossard 1911 als «16. Jahrhundert» und zu «einer Schwertscheide» gehörend angeboten (Abb. 232b) 36 Die im Ort gerundete, gemarkte Elsener-Klinge im Stil des späten 17. Jahrhunderts wurde mit einem versilberten Griff kombiniert. Der vierkantige, leicht konische Griff endet in einer stehenden Frauenfigur; auch der etwas verwischte, gravierte florale Dekor wurde dank der angewendeten Galvanotechnik exakt kopiert (Abb. 232a). Die für Schwerter oder Schweizersäbel bestimmten Beimesser hatten jedoch bis ins erste Viertel des

17. Jahrhunderts zugespitzte Klingen. Für die Kopie des Beimessers fand somit ein falscher Klingentyp Verwendung.

Zu den besonders qualitätsvollen Arbeiten des Ateliers Bossard gehören zwölf historisierende Messer und Gabeln, Einzelanfertigungen für eine aussergewöhnliche Besteckgarnitur (Abb. 233).37 Die Entstehung dieses Sets im italienischen Stil der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts lässt sich vom Entwurf über die Gussmodelle bis zur Ausführung verfolgen. Als Vorlage stand die Zeichnung eines originalen italienischen Renaissancemessers mit verziertem Silbergriff und gegossenen Dekorelementen zur Verfügung.38 Die Messer und Gabeln weisen den gleichen vierkantigen Grifftyp mit einem ornamentalen, symmetrischen Dekor im Stil der Spätrenaissance auf. Die kartuschenartigen viereckigen Basen der Gussmodelle zeigen gegenständig einen gegossenen italienischen

233 Dessertbesteck, zwölfteilig, im italienischen Renaissancestil 16. Jh., Atelier Bossard, um 1895. Silbergriffe, teilvergoldet, Messerklinge mit Ätzdekor. L. 18,8 cm bzw. 17,4 cm. SNM, LM 177835.1-24.

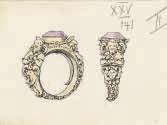

283 Entwurf für einen sog. Papstring, Atelier Bossard, 1868–1901. Papier. 11 × 8,2 cm. SNM, LM 163050.2.

284 Sog. Papstring, Atelier Bossard, um 1901. Bronze vergoldet, transparentgelbe Glaspaste mit roter Folie.

5,6 × 4,0 cm. Alice und Louis Koch Sammlung, SNM, DEP 10632.

historistischem Schmuck aus dem Atelier Bossard besonders deutlich. Ohne Kaufbelege oder eine gesicherte mündliche Überlieferung können irrtümliche Zuschreibungen entstehen. Ob Louis Koch den Ring als originalen «Papstring» oder wissentlich als eine Arbeit von Bossard erworben hat, ist unbekannt.

Um ein Original aus dem Atelier Bossard handelt es sich dagegen bei einem prächtigen Ring mit skulpturalen Figuren des hl. Gallus mit dem Bären und des hl. Augustinus von Hippo mit offenem Buch, die Schreibfeder haltend, und einem Herzen (Abb. 285 und 286). Der Ring wurde im Auftrag von Dr. Augustinus Egger (1833–1906), 1882 bis 1906 Bischof von St. Gallen, angefertigt. Der hl.

Gallus ist Patron von St. Gallen und der hl. Augustinus war der Namenspatron des Bischofs.55 Die eingravierte lateinische Inschrift lautet: «HAEC REQUIES

MEA » (Psalm 131, 14) sowie «INQUIETUM COR NOSTRUM ». Ausser Kirchengerät haben Kleriker häufig persönlichen Schmuck in Auftrag gegeben; dies wird deutlich bei der Vielzahl von Entwürfen für Kreuzanhänger in verschiedensten Stilen. Laut Bestellbuch hat Johann Karl 1888 auch für den Basler Bischof Leonhard Haas (Bischof von 1888 bis 1906) ein goldenes Pektoralkreuz mit Kette angefertigt, das dieser auf seinem offiziellen Porträt von 1889 trägt.56

Im Atelier Bossard befanden sich Modelle von Anhängern mit Heiligenfiguren bzw. Szenen aus dem Leben Christi, die auf Beispiele der zweiten Hälfte des 15. bis ins frühe 16. Jahrhundert zurückgehen. Diese sind meist aus Silber, teils vergoldet, und wurden am Gürtel oder Rosenkranz getragen. Vorbilder für diese rundplastischen bzw. reliefierten Szenen waren Kupferstiche von Martin Schongauer, dem Meister ES sowie dem Hausbuchmeister und anderen. Johann Karl hatte solche Anhänger in seiner Antiquitätenhandlung im Angebot und 1910 sogar 42 Exemplare dem Schweizerischen Landesmuseum verkauft.57 Vier Bleimodelle mit den Darstellungen der Anna Selbdritt, der Maria

mit dem Kinde und des hl. Georg mit dem Drachen (Abb. 287) sind Abgüsse von Anhängern aus dem Kabinett des Basler Juristen und Sammlers Basilius Amerbach (1533–1591), heute im Historischen Museum Basel.58 In den katholischen Regionen der Schweiz, Österreichs und Deutschlands, wo man sie an Rosenkränzen findet, bestand bis ins 19. Jahrhundert ein grosser Bedarf.59 Auch hier ergibt sich die Frage, ob Bossard nach diesen Modellen solche Anhänger herstellte. Zahlreiche Beispiele befinden sich in öffentlichen Sammlungen, u. a. im Museum für Angewandte Kunst in Köln und im Victoria and Albert Museum in London.60 Oftmals sind die Kopien aus dem 19. Jahrhundert eindeutig zu erkennen, in einigen Fällen sind Original und Kopie jedoch schwer zu unterscheiden.

Als Johann Karl 1868 das Geschäft übernahm, war Schmuck im Neorenaissance-Stil en vogue. Insbesondere im deutschsprachigen Kulturraum dienten die Zeichnungen und Gemälde des Renaissancemalers Hans Holbein d. J. und Albrecht Dürers als bevorzugte Vorbilder. Beispielsweise entwarf der Wiener Goldschmied August Kleeberger um 1875 Schmuck direkt nach Vorlagen Holbeins.61 Auch aus dem Atelier Bossard sind Anhänger im Stile Holbeins bekannt; ein beliebtes Motiv waren Initialen, vor allem die von Laubwerk umhüllte Buchstabenkombinationen «HI» mit mittlerem Schmuckstein (Abb. 288 und 289). Eine spätere wohl um 1901 bis 1914 in der Zeit von Karl Thomas entstandene Zeichnung zeigt eine weitere Variante, der Zeit entsprechend mit facettierten Steinen, vermutlich Saphir und Brillanten, reich verziert (Abb. 290). Im Jahr 1887 publizierte Edouard His Ornamententwürfe von Holbein, und 1877 präsentierte der Münchner Verleger und Autor Georg Hirth (1841–1916) in seinem Werk «Formenschatz der Renaissance» Beispiele aus dem Basler Amerbach Kabinett, darunter auch Arbeiten Holbeins.62 Die Pub-

285 Ring des Dr. Augustinus Egger, Bischof von St. Gallen (1833–1906), Atelier Bossard, 1882. Gold, Amethyst. Privatbesitz.

286 Entwurf für den Ring des Dr. Augustinus Egger, Bischof von St. Gallen (1833–1906), Atelier Bossard, 1882. Papier. 6,2 × 10,5 cm. SNM, LM 163059.47.

287 Modell eines Anhängers mit dem Hl. Georg, der den Drachen tötet, nach einem Original um 1500, Atelier Bossard, 1868–1901. Blei. Dm. 2,9 cm. SNM, LM 162523.

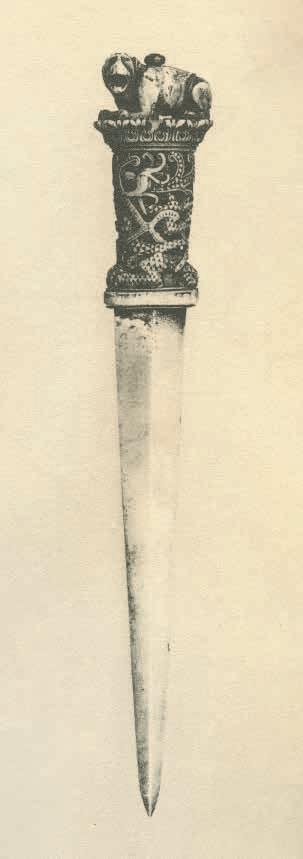

349 Dolch, venezianisch, um 1300, Klinge ergänzt.

Slg. Dr. Bashford Dean, 1929.

B 3. Scheide aus Bronze, durchbrochene Dekorfront, Dolchgefäss Bronze, Dolch und Scheide vergoldet, «Mucius Scaevola» (Schneider, Nr. 42).

C 1. Scheide aus Messing, durchbrochene Dekorfront, Dolch mit Holzgriff und Messinggarnitur, Dolch und Scheide vergoldet, «Tellengeschichte» (Schneider, Nr. 82).

C 2. Scheide aus Messing, durchbrochene Dekorfront, Dolch mit Holzgriff und Messinggarnitur, Dolch u. Scheide vergoldet, «Tod der Virginia» (Schneider, Nr. 56 a).

Das Vorgehen und die Arbeitsweise Bossards lassen sich bei zwei kopierten Dolchscheiden mit Darstellungen zum Thema «Jephta und seine Tochter» aus dem Alten Testament (Richter 11, 34–35, 39) besonders gut aufzeigen. Das Modell für seine Kopien lieferte offensichtlich ein Dolch mit originaler Scheide, der sich vorübergehend im Atelier befand, wie das ergänzte Beimesser mit der Elsener-Marke B verrät (Schneider, Nr. 4).38 Auch die Dolchklinge mit einer dubiosen Marke im Stil der im 16. Jahrhundert tätigen Münchner Klingenschmiede Stantler dürfte anlässlich der Reparatur ausgewechselt und ersetzt worden sein.39

Das Kopieren Bossards, das der Komplettierung seines Modellbestandes und der Herstellung von Dolchkopien oder von historisierenden Kreationen diente, blieb jedoch nicht immer unbemerkt. Bashford Dean (1867–1928), der erste Kurator des 1912 geschaffenen Arms and Armour Department des Metropolitan Museums in New York, suchte anlässlich von zwei Besuchen Luzerns in den Jahren 1904 und 1906 das Antiquitätengeschäft Bossards auf, weil es antike Waffen im Angebot hatte.40 Dean überliess bei dieser Gelegenheit Bossard einen aus Elfenbein geschnitzten Dolchgriff, den er um 1895 in Paris erworben hatte, mit dem Auftrag «to put a frankly modern blade in the handle» (Abb. 349). Geraume Zeit später stellte Dean fest, dass Bossard von diesem Dolchgriff nicht nur eine Gusskopie in Gips, sondern auch noch eine Kopie in Buchsbaumholz angefertigt und letztere an einen Schweizer Sammler verkauft hatte, der sie einem lokalen Museum zur Verfügung stellte. Dort war die Waffe während längerer Zeit als Dolch aus dem 13. Jahrhundert ausgestellt.41

TYP A – 1. Scheide mit voller Front und Dolchgarnitur Silber vergoldet, Thematik «Jephta und seine Tochter»

Zurzeit sind eine Kopie Bossards in Silber (Schneider, Nr. 5; Museum St. Urbanhof, Sursee, Slg. Carl Beck, Inv. Nr. BE 503) und eine zweite in Messing (Schneider, Nr. 6) nach einem Original mit dem Jephtamotiv (Schneider, Nr. 4) bekannt.

Gemäss dem Bericht im Alten Testament (Richter 11, 34–39) gelobte Jephta, der Anführer der Gileaditer, falls er die Ammoniter besiege, werde er seinem Gott opfern, was ihm bei seiner Heimkehr als erstes zu Hause entgegenkomme. Es war seine einzige Tochter, die Jephta dann in Erfüllung des geleisteten Schwurs opfern musste. Auf der Dolchscheide sind die triumphale Rückkehr des siegreichen Feldherrn und die von ihren Gespielinnen beklagte Hinrichtung der Tochter dargestellt.

350 «Jephta und seine Tochter», Schweizerdolch für Divisionär Max Alphons Pfyffer von Altishofen, Atelier Bossard, um 1885/90. Gefässgarnitur und Scheide Silber, vergoldet.

a Dolchklinge mit Wappen Pfyffer von Altishofen.

b Dolchklinge mit Mediciwappen.

c Dolchgefäss und Scheidenmundblech mit charakteristischem Dekor des Ateliers Bossard.

d Scheide mit Futter.

e Scheideninnenseite, Frontblech Galvano.

f Besteck im Stil. Vgl. Schneider Nr. 5 Museum St. Urbanhof, Sursee, Slg. Carl Beck, BE 503

1 MESSKELCH

1890

Hospental, Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

Literatur: BRUNNER 2008, S. 386, Abb. 449.

Der von Gerold Nager (siehe S. 289) gestiftete Kelch und die dazugehörige Patene wurden 1890 vollumfänglich im Atelier Bossard gefertigt, worauf eine Inschrift unter dem Fuss hinweist. Die Fusspartie mit den plastischen lanzettförmigen Blättern erinnert an den Burgunderkelch. Allerdings sind diese hier auf einen achtpassigen Grundriss abgestimmt und zusätzlich mit gotischem Masswerk und gravierten Darstellungen der Heiligen Mauritius, Katharina, Georg und Barbara verziert. Die Patene zeigt auf ihrer Oberseite die Himmelfahrt Mariens umgeben von vier Medaillons mit Büsten der von ihren Symbolen begleiteten Evangelisten.

2 MENORA

1925

H. ca. 120 cm

Ca. 24 kg

Basel, Beit Yosef Synagoge

Literatur: CHRZANOVSKI 2021, S. 86–87. – BLOCH 1961, S. 61–63.

Der im Atelier Bossard hergestellte neunflammige Chanukka-Leuchter orientiert sich an der «authentischen» Darstellung der Menora auf dem 82 n. Chr. errichteten Titusbogen in Rom. Dort wird der siebenflammige Leuchter aus dem zweiten Tempel in Jerusalem als Teil der Beute im Triumphzug des Titus detailgenau dargestellt. Bossards Leuchter ersetzt den grossen silbervergoldeten und mit kostbaren Steinen besetzten achtarmigen Leuchter, der 1922 aus der 1868 eingeweihten neuen Basler Synagoge an der Leimenstrasse entwendet worden war.

1901/02

H. 77,4 cm

Altstätten SG, Pfarrkirche St. Nikolaus

Neuschöpfung, konzipiert als Gegenstück einer bereits vorhandenen, noch von der Gotik geprägten Monstranz aus dem frühen 17. Jahrhundert. Nur das beim Original vorhandene Schweifwerk-Ornament auf dem Fussschaft weist in die Spätrenaissance. Bossard entschied sich, von diesem Stil auszugehen und Aufbau und Höhe den

Proportionen des Vorbildes anzugleichen. Die pavillonartigen Architekturelemente der Neorenaissance lassen sich in den 1890er Jahren auch in Luzern nachweisen. Das Schweifwerk des Fusses stellt die Verbindung zur existenten Monstranz her. Als Vorlage für den Fuss dürfte die Augsburger Monstranz von 1630 der Kirche St. Nikolaus in Wil gedient haben.

18 STAUFBECHER AUF UNTERSATZ

1890

H. 35,8 cm (Gesamthöhe), Dm. 14 cm (Fuss) 1’482 g (Gesamtgewicht)

Privatbesitz

Provenienz: Sotheby‘s, Paris, 7.11.2013, Lot 310.

Staufbecher in spätgotischer Form mit nicht entzifferter Inschrift und fünf emaillierten Wappen-Anhängern. Der Sockel wurde von Bossard und Sohn zwischen 1901 und 1913 passend ergänzt.

19 DECKELHUMPEN

Um 1870

H. 16,5 cm, Dm. 12 cm 479 g

SNM, LM 19563

Provenienz: 1899 Verkauf als Original durch Bossard ans Historische Museum Basel; 1932 als Original ans Landesmuseum weiterverkauft.

Literatur: GRUBER 1977, S. 142 f., Nr. 221. –RICHTER 1983, S. 53–55. – ORTWEIN 1873, Abt. 7, Luzern, Blatt 24. – European Silver 1992, S. 49, Nr. 88. – Hervorragende Kunst-Sammlung 1895, S. 36, Nr. 460.

Der Deckelhumpen mit Darstellung der sieben Werke der Barmherzigkeit ist eines der frühen repräsentativen Werke Bossards, ehemals Teil der Sammlung Meyer-am Rhyn (siehe auch S. 27 f. und Abb. 9d). Im Deckel in Medaillon das gravierte Wappen der Urner Familie Schick sowie die Initialen «MS» des Martin Schick, Ratsherr und Landvogt der Leventina († 1591). Der vor 1873 entstandene Humpen ist von den Urner Marken, dem Wappen und den Initialen abgesehen die exakte Kopie eines 1594 datierten Nürnberger Deckelhumpens aus der Sammlung Emil Otto von Parparts (1813–1869). Von Richter wurde der Martin Adam Troger († 1602) aus Altdorf zugeschriebene Humpen 1983 als ein Werk Bossards identifiziert. Das Nürnberger Vorbild wurde 1895 bei Heberle versteigert, von Alfred Pringsheim erworben, zuletzt 1992 bei Sotheby’s in Genf versteigert und ist heute verschollen.

20 DECKELHUMPEN

Um 1870–1880

H. 16,5 cm

Privatbesitz

Die detailgetreue Kopie des sogenannten Sieben-Werke-Humpens ist mit Bossards Marken gestempelt.

57 PFERD ALS TAFELAUFSATZ

1916

Silber, teilvergoldet Massangaben unbekannt Privatbesitz

Literatur: VISCHER-BURCKHARDT, Nr. 38, S. 92 und 125 f.

Bereits 1916, ebenfalls nach einem Entwurf Robert Durrers für den Basler Rudolf Vischer-Burckhardt (1852–1927) (siehe Kat. 54) angefertigter Tafelaufsatz in Form eines Pferdes in Erinnerung an drei der besten Pferde des Auftraggebers. Auf dem Sockel zeigt ein Kleeblatt die Wappen von Basel und der Familien Vischer und Burckhardt, umgeben von dem leicht abgeänderten, sich hier auf Pferde beziehenden Zitat des englischen Dichters Matthew Prior (1664–1721) «Be to their faults a little blind, be to their virtues ever kind». Auf der Wandung des Sockels ist neben den Namen und Lebensdaten der drei Pferde ein achtversiges Gedicht auf Pferde eingraviert.

58 ENGEL ALS TAFELAUFSATZ

1925

H. 39 cm

2’691 g

Zürich, Gesellschaft der Schildner zum Schneggen

Literatur: HUBER-TOEDTLI 2006, S. 92.

Nach einem ersten – noch deutlich romantischeren – Entwurf Robert Durrers, datiert 9.1.1924, angefertigter Tafelaufsatz in Form eines Spangenhelms mit einem Engel als Helmzier, das Wappen der Familie Schulthess.

Auf dem Sockel eingravierte Widmungsinschrift «ZVR ERINNERVNG AN DEN FVENFHVNDERT-JÆHRIGEN ERBGANG

DES SCHILDES N° 62 IN DEN FAMILIEN

VON GREBEL VND SCHVLTHESS / DER

HOCHWOHLLOBLICHEN GESELLSCHAFT

DER SCHILDNER Z. SCHNEGGEN IN ZVERICH / GEWIDMET VOM HEVTIGEN

SCHILDINHABER HANS SCHVLTHESS-

HVENERWADEL Z.Z. DER GESELLSCHAFT

STVBENMEISTER / ANNO DOMINI

MDCCCCXXV» und Wappen der genannten Familien.