EL TEMA DEL PECADO EN EL ARTE: ANTECEDENTES E INTERROGANTES

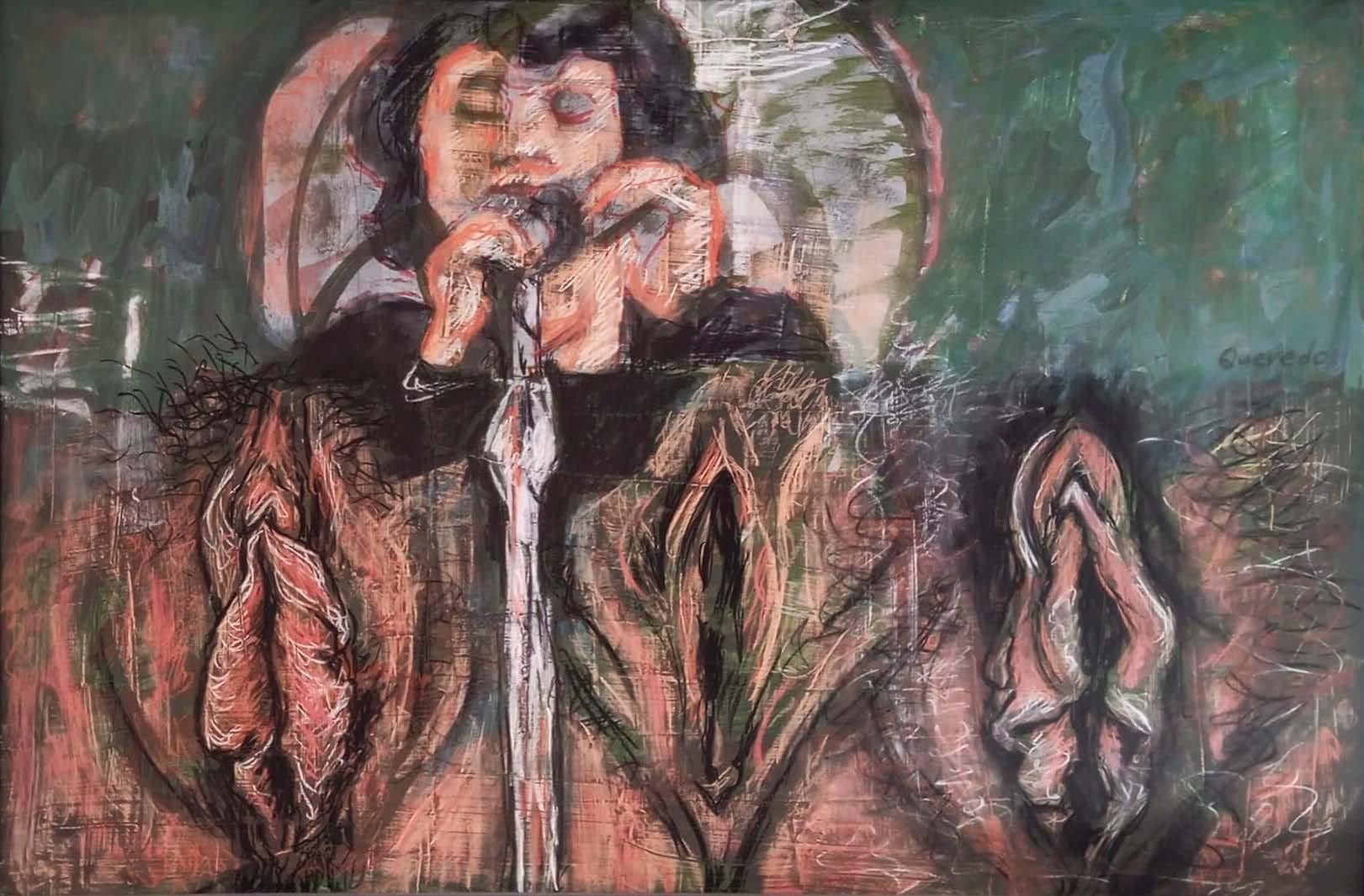

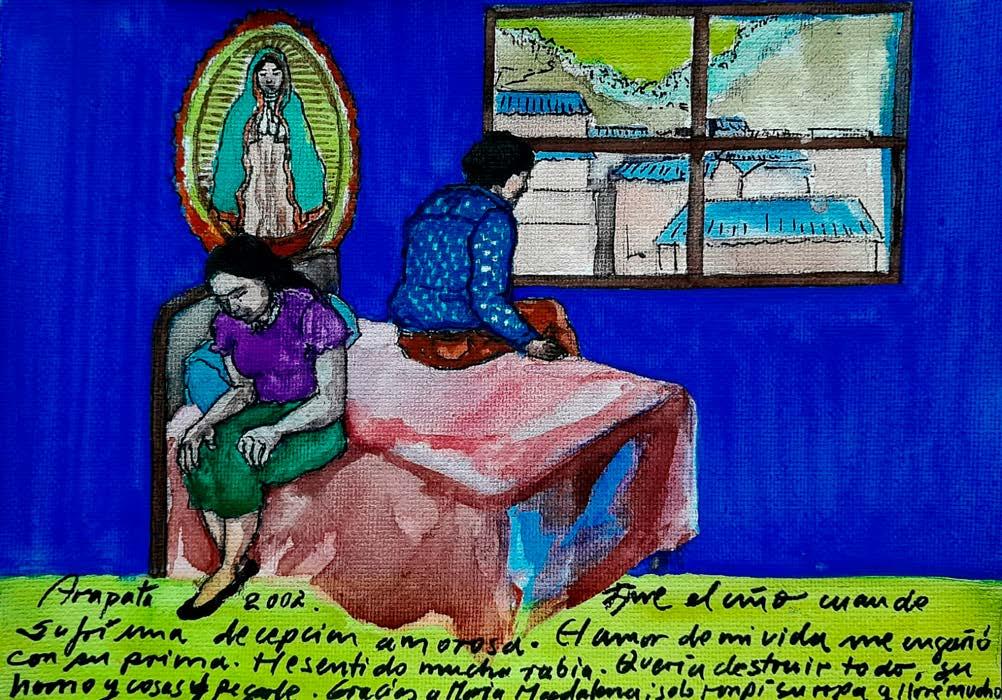

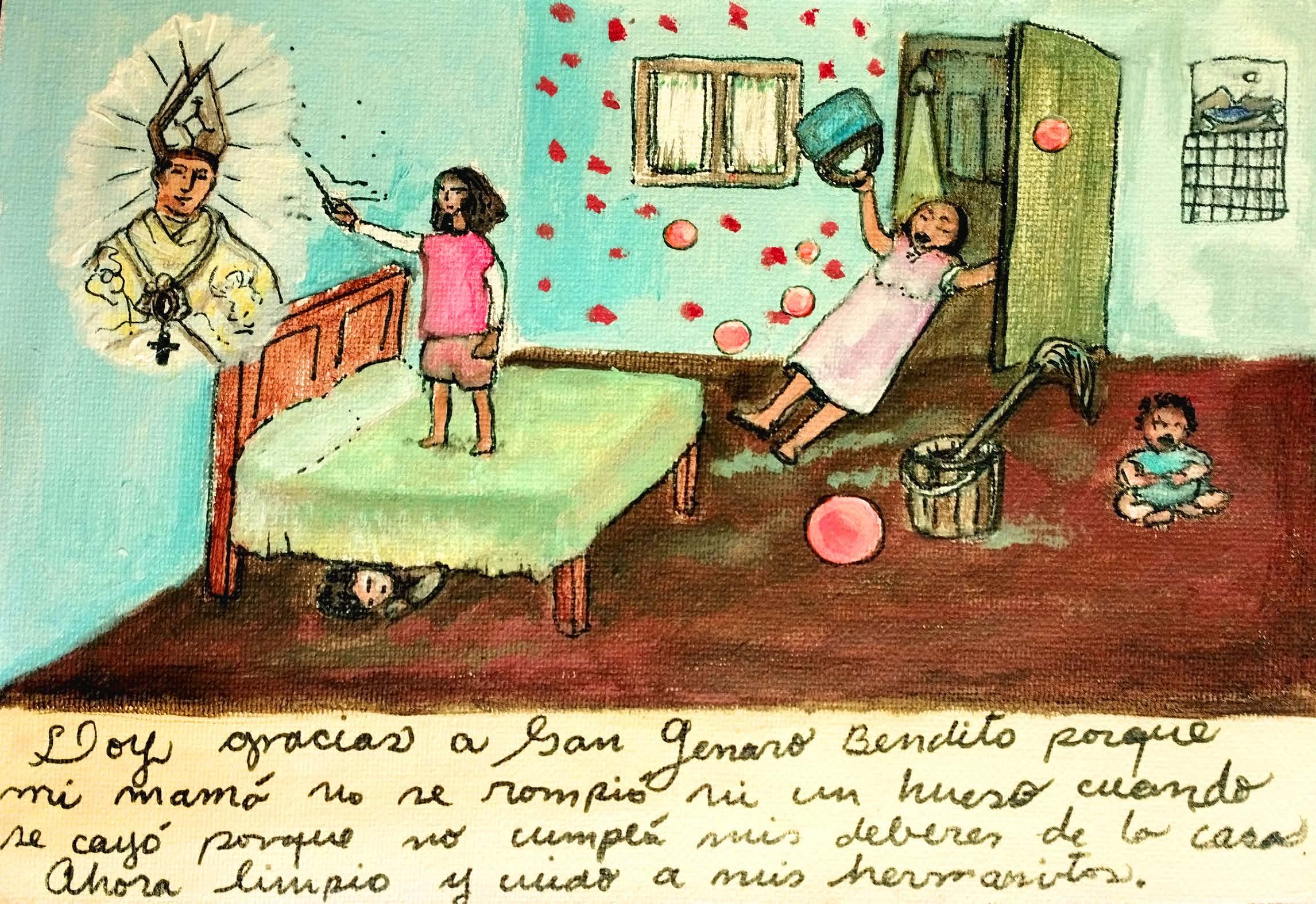

El pecado constituye el motivo de las obras de la presente exposición. Cada artista participante plantea desde su subjetividad una aproximación distinta al tema en un mundo cada vez más distanciado de la religión.

Reflexionar sobre el pecado implica, sin embargo, asumir necesariamente un posicionamiento moral fundamentado en un algún tipo de normativa. Como señala San Pablo la transgresión depende necesariamente de la existencia de la ley, de modo que “sin ley el pecado está muerto”. Es en este sentido que el pecado nos remite necesariamente a un sistema convencional de creencias que en el caso de la civilización occidental no es otro que el de la religiosidad judeocristiana. Así, desde la Antigüedad el pecado ha sido representado en diversidad de maneras, casi siempre con fines morales didácticos. Imágenes del arte paleocristiano como la vergüenza de Adán y Eva tras el Pecado Original no tenían como fin ilustrar las faltas en ellas representadas sino, más bien, señalar una relación causal entre la trasgresión y su correspondiente castigo.

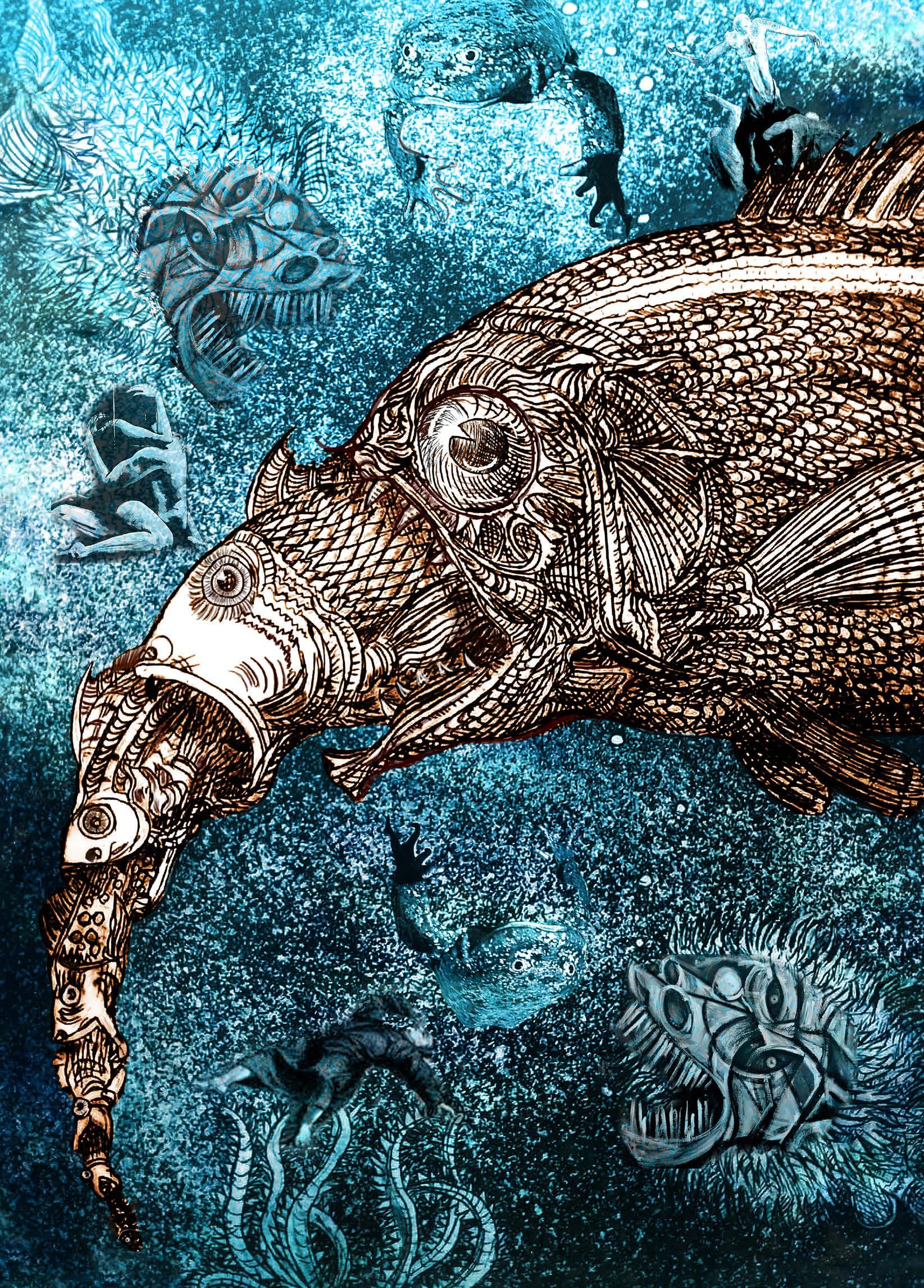

En la Edad Media la representación del pecado fue adquiriendo matices más complejos. Nos lo ilustra Umberto Eco en su novela “El nombre de la Rosa” en la cual los personajes discuten sobre cuestiones como la adecuada representación del mal y si ésta ha de buscar generar miedo o reflexión en el espectador. Especulando sobre el pensamiento aristotélico el libro defiende una actitud reflexiva, posición que parece ser la adoptada por una minoría de artistas medievales que representaron al pecado con imágenes fabulescas y cómicas, frente a otros, la mayoría, que continuaron apegados a la tradición románica y gótica de producir imágenes tanto más terroríficas y monstruosas destinadas a señalar los peligros del pecado.

El espíritu escolástico que urge ordenar, sistematizar y analizar el conocimiento determinará que en la Baja Edad Media se popularizase una clasificación del pecado originada en el siglo VI que ha venido a ocupar un lugar especial en el imaginario occidental: la de los siete pecados capitales (soberbia, avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia e ira). Esta fue ampliamente difundida gracias al genio poético de Dante quien la utilizó para ordenar el Purgatorio en su visita imaginaria a los reinos del más allá de “La Divina Comedia”. Obras del Renacimiento como el “Mapa del Infierno” de Botticelli o “La Mesa de los pecados capitales” de El Bosco muestran no sólo el impacto de la obra del sumo poeta en este tema, sino cómo fue esta época, y no otra, la que privilegió la reflexión sobre estas cuestiones desde un ejercicio intelectual.

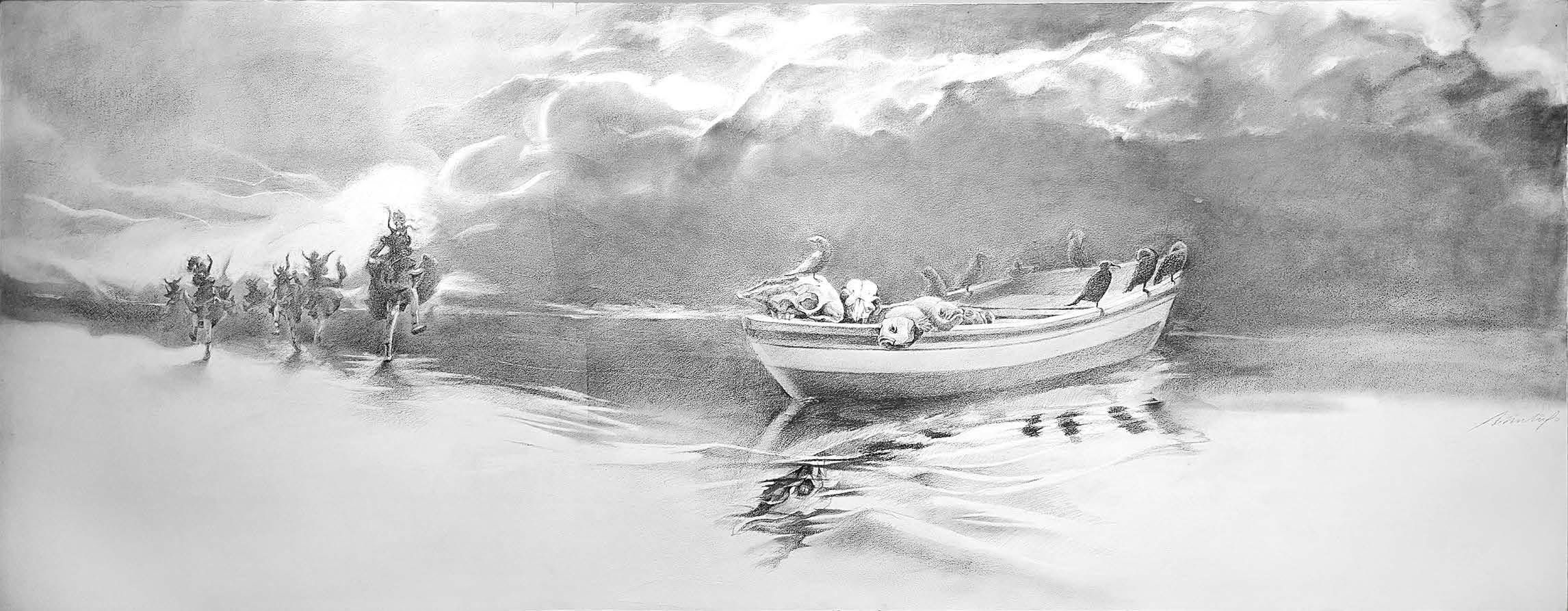

El contexto particular de la colonización de América definitorio de la época siguiente tuvo como efecto que en nuestro medio prevalezcan durante el Virreinato las representaciones del pecado y del mal asociadas al miedo, es decir, aquellas dedicadas a generar un impacto emotivo en el espectador. Esto se ve en cuadros dedicados a las postrimerías y al infierno de las iglesias altiplánicas de Carabuco y Caquiaviri, imágenes tan espantosas como maravillosas destinadas principalmente a espectadores no familiarizados con la doctrina cristiana: los indígenas.

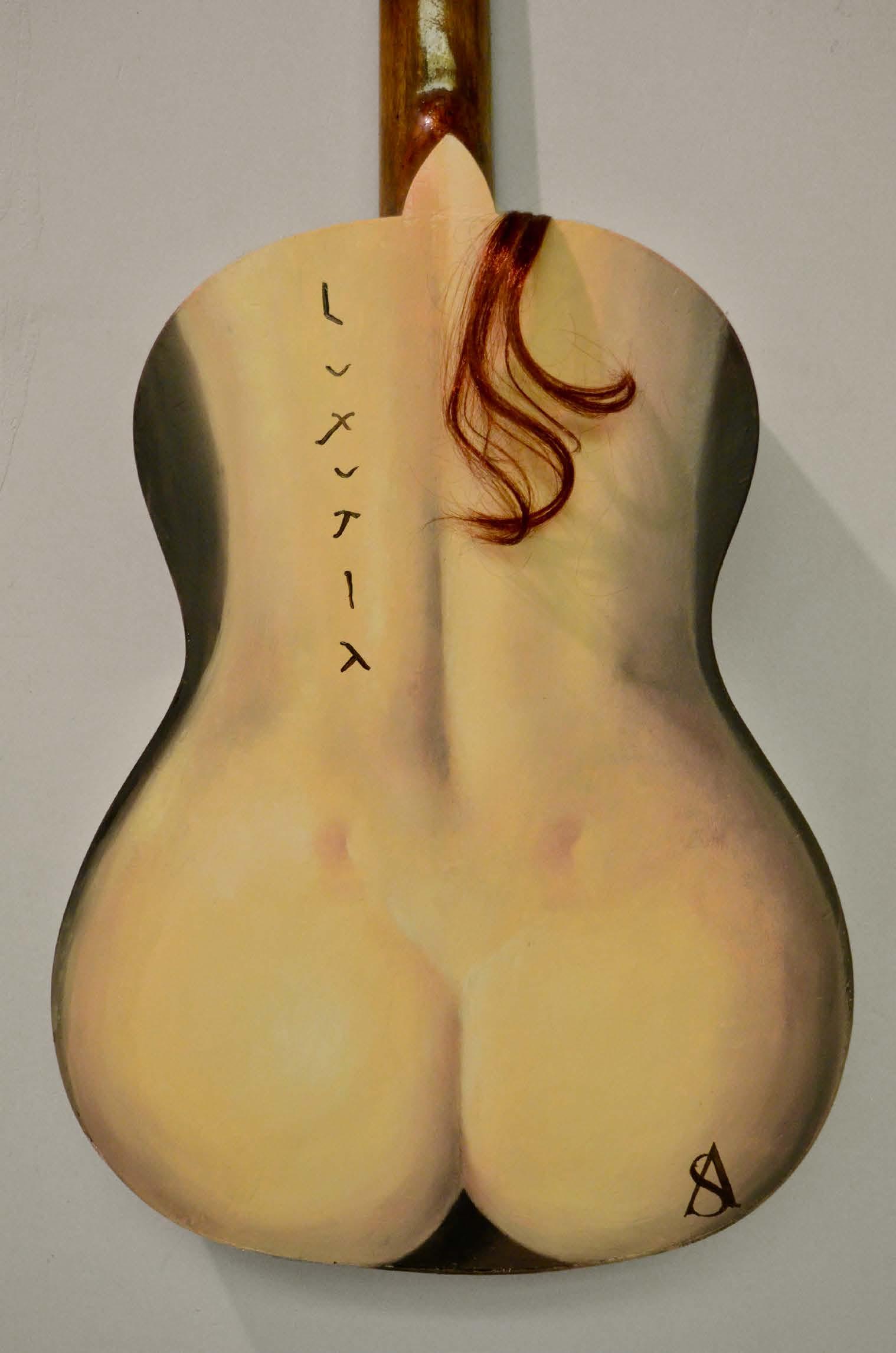

La última época de importancia del arte religioso dio paso en los siglos XIX y XX a un arte laico que ya no se preocupó por tratar el tema del pecado. La actitud irónica definitoria de la modernidad nos ha dejado imágenes ambiguas sobre este tema como el lienzo “Lujuria” de Cecilio Guzmán de Rojas, una obra exultante de sensualidad en la que no hay un posicionamiento moral aparente.

Con estos antecedentes cabe preguntarnos ¿Cuál puede ser la visión del pecado en un arte laico del siglo XXI que no persigue necesariamente dar lecciones morales? ¿Qué motiva a los artistas participantes de esta muestra a realizar una aproximación al tema de los pecados capitales? Las respuestas seguramente se encontrarán en la observación cuidadosa de las obras mismas.

J. Reynaldo González Investigador en artes y artista

LOS SIETE PECADOS CAPITALES

Nos dice el relato bíblico que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Todo aquello que nos hace humanos tiene origen divino. Yo siempre he dicho que uno de los factores que nos hace humanos y nos diferencia de las otras especies es nuestra capacidad de crear Arte y la capacidad del goce estético.

Pero nuestra creación tiene además la variable del instinto. En la tradición judía, nuestros instintos no son sólo de origen divino si no también son mandato divino. Así el deseo justifica su presencia en el alma nuestra por mandato de Dios al enviarnos a crecer y multiplicarnos, y cuidar de este cuerpo prestado en el que mora el espíritu.

Cuando el deseo se hace vicio transmuta en pecado. Pecar es errar, así pues, en hebreo el término jatta’th define tanto al pecado como a errar, en el sentido de desviar el camino o no alcanzar una meta; puede esto tener origen en el término griego “Hamartia” que es no dar en el blanco o fallar en la meta. Luego el pecado es todo aquello que te aparta del camino del bien, de lo justo y lo correcto.

Los primeros cristianos empezaron a señalar una larga lista de pecados, o sea todas las acciones u omisiones que apartan al creyente del camino de la fe, así como los propios pensamientos y sentimientos que podrían nacer y/o habitar en el corazón del hombre.

Los primeros escritos del cristianismo primitivo como el Logismoi (escrito en el siglo III) por Evagrio el Monje, señalan los 8 vicios malvados que alejan al buen cristiano del camino del señor, o De Mortalitate escrito por Cipriano en el siglo IV, en donde se advierte de los 8 pecados principales, dan ya las pautas de vicios o pecados capitales.

Evagrio divide sus 8 vicios malvados en: Gastrimargia, porneia y filarguria por un lado y orgè, lúpè, acedia, kenodoxia y uperèphania por el otro.

Gregorio Magno, el primer monje que llega a ser Papa, estudia y revisa los tratados anteriores y establece que son 7 los pecados capitales. Pecado viene ahora del latín PECCATUM y se define como la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina y el término capital que deviene del latín CAPITIS, que quiere decir cabeza, señala que estos siete pecados son los iniciadores o incitadores a la comisión de otros pecados mayores, vale decir, los siete pecados capitales no son graves o grandes, pero sí son altamente peligrosos, como todo vicio.

James Hall, en su Diccionario de Temas y Símbolos Artísticos, nos recuerda que, la figura humana, generalmente femenina, ha servido para la personificación de conceptos abstractos como los vicios y las virtudes, que en la teología canóniga, son siete opuestos (los que trabajamos con color, diríamos también “complementarios”). Cada pecado tiene su opuesta virtud, ya Prudencio en el siglo IV nos presenta en su “Phsychomachia” el conflicto eterno entre vicios y virtudes.

Siete es un número de importancia teológica (también en el mudo prehispánico, tal vez por el culto al calendario lunar), cuán importante será el siete que, Dios tardó 7 días en la creación, en el Éxodo se nos dice que los animales a ser sacrificados debían tener siete días de vida al menos, las 7 lamparillas del candelabro del tabernáculo, las 7 cualidades del Mesías, las 7 señales del apocalipsis, hay siete cartas a siete iglesias de Asia y siete espíritus ante el trono de Dios (Apocalipsis 1:4), siete candelabros de oro (Apocalipsis 1:12), siete estrellas en la diestra de Cristo (Apocalipsis 1:16), siete sellos del juicio de Dios (Apocalipsis 5:1), siete ángeles con siete trompetas (Apocalipsis 8:2), los 7 dolores de la Virgen, etc.

Los 7 pecados capitales de Gregorio Magno son: Soberbia, Ira, Gula, Lujuria, Avaricia, Envidia y Pereza. Todos son

vicios peligrosos que desencadenan pecados mayores y nos condenan al infierno eterno, así Dante nos describe muy gráficamente los diferentes castigos a cada uno de estos 7 pecados también llamados pecados cardinales. De la tradición medieval y renacentista, y con la venia del barroco a partir del Concilio de Trento, la imaginería del Arte Sacro que baña y enjuaga las tradiciones artísticas del período virreinal explotan sabiamente el tema de estos 7, no tanto en su personificación (que dudo que hayan tenido el efecto deseado), pero sí en sus consecuencias y desenlaces en los grandes programas iconográficos de las postrimerías, cuyos magníficos ejemplos tenemos en Carabuco con la obra de José López de los Ríos y en Caquiaviri con su Maestro anónimo. Evidenciando que es más efectiva la amenaza del castigo eterno, que la promesa de la salvación, para fines de conversión de los naturales, como nos lo señala Teresa Gisbert.

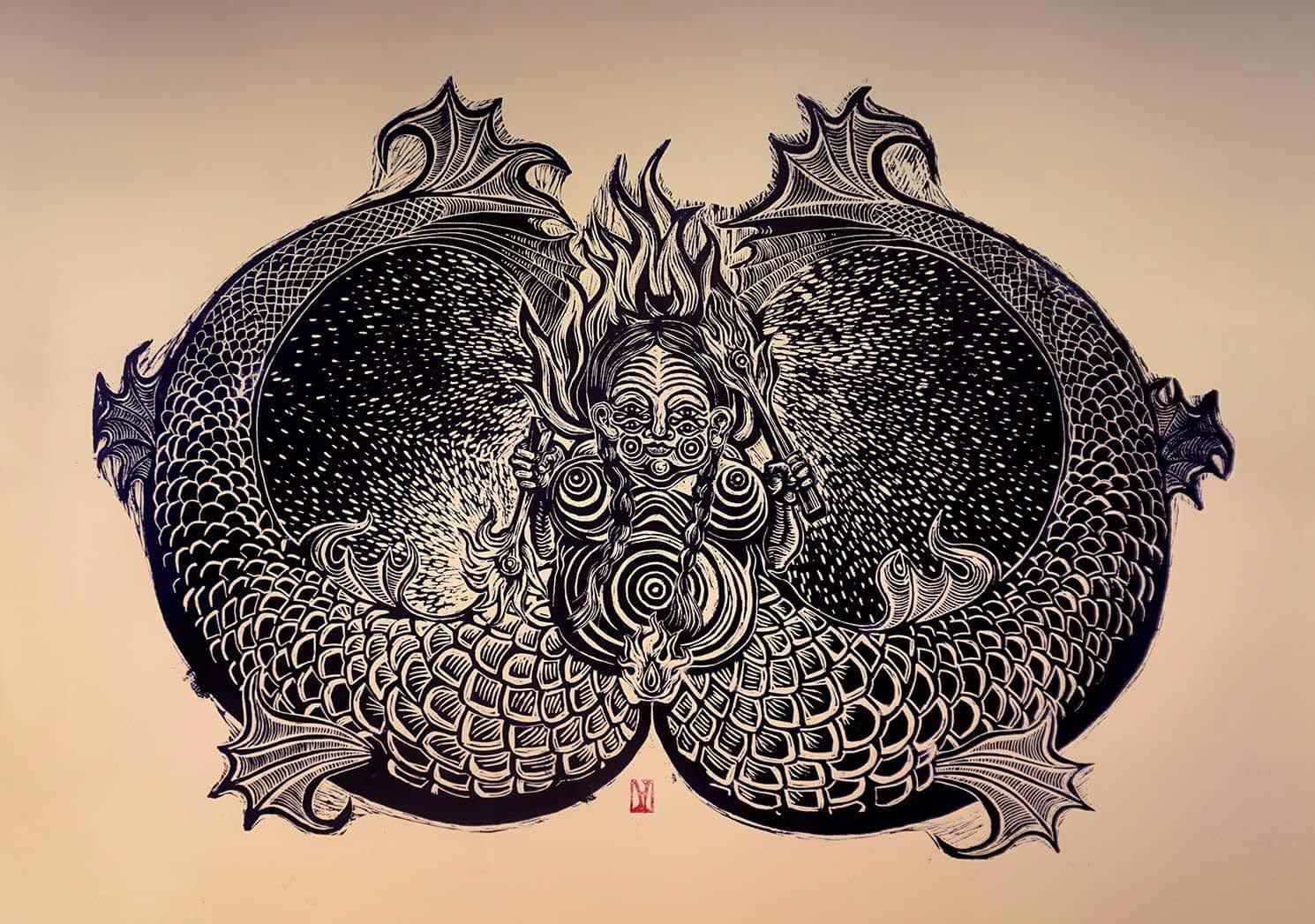

Es en este período (el virreinal) que nacen las tradiciones populares como las entradas folclóricas actuales, que son el eco de las entradas fastuosas de gobernantes y altos funcionarios (como la entrada del Virrey morcillo a Potosí, registrada magníficamente por Melchor Pérez de Olguín), o también las entradas procesionales también fastuosas de las imágenes de Santos y Vírgenes (como la colección del Corpus, posible obra de Diego Quispe Tito o Basilio de Santa Cruz Puma Callao), a estas asistían con todas sus galas y lujos los gremios y las fraternidades de la localidad en fiesta. Así, entre las actividades festivas se contaban con juegos de cañas y puestas en escena que, según la ocasión podían versar de victorias reales (de los reyes) o espirituales (de vírgenes, santos o conceptos abstractos como el Bien sobre el Mal). Así por ejemplo, la danza de la Diablada, patrimonio cultural que compartimos con el Perú (cada país con diferentes características) tiene su origen en una pieza teatral catalana del siglo XII, Ball de Diables (como señala Julia Elena Fortún) y que tiene entre sus protagonistas no sólo a san Miguel, Lucifer y otros demonios, si no también a cada uno de los siete pecados capitales, representados con un color y un animal para cada pecado que, conforme a las tradiciones iconográficas medievales serían: el león, pavo real o caballo para la soberbia con color azul/violeta; azul claro y la cabra para la pereza; el cerdo y el color naranja para la Gula; Vaca o serpiente y color azul oscuro para la lujuria; Rana y color amarillo para la avaricia; el rojo y el oso para la ira y el perro con el color verde para la envidia. Pero las tradiciones populares se nutren también de otras imágenes como sapos, arañas y otros insectos que vendrán de los castigos del infierno pintados en las iglesias y los dragones de las tradicionales mantas de seda bordadas que llegaban de la China al virreinato, en el galeón de Manila.

La cercanía a las recientemente pasadas fiestas del carnaval, serían los detonantes que nos impulsan a presentar en esta muestra plástica, obras creadas bajo la línea temática de los siete pecados capitales que no son más que los impulsos naturales que habitan nuestro ser y que pueden ser expiados, sanamente como podemos ver acá, a través del Arte.

Alejandro Sanz Santillán