Portfolio

Director y

02 01 03 04

Theater and Market

Tracing the region of origin. Integrate the future |

大三設計 無人機基地

A winding mountain road, a pavilion by the river |

大三設計 複合工作場域

Mountain trails and Riverside se�lements|

葡萄田式,加一劇場

市場與視場

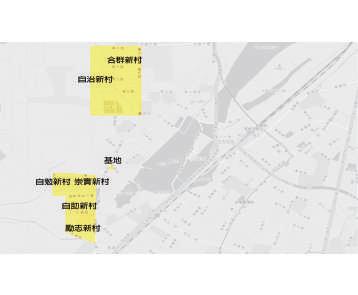

定義新舊里

視視而非的邊界

在生旦淨末丑間

流動的是 叫賣聲

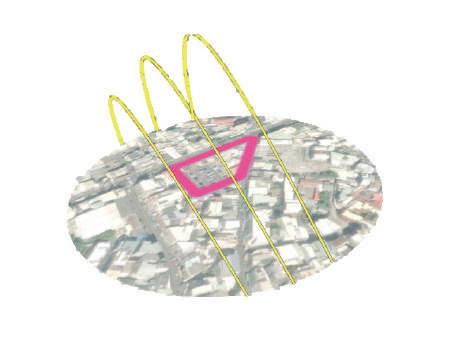

人械舞廊

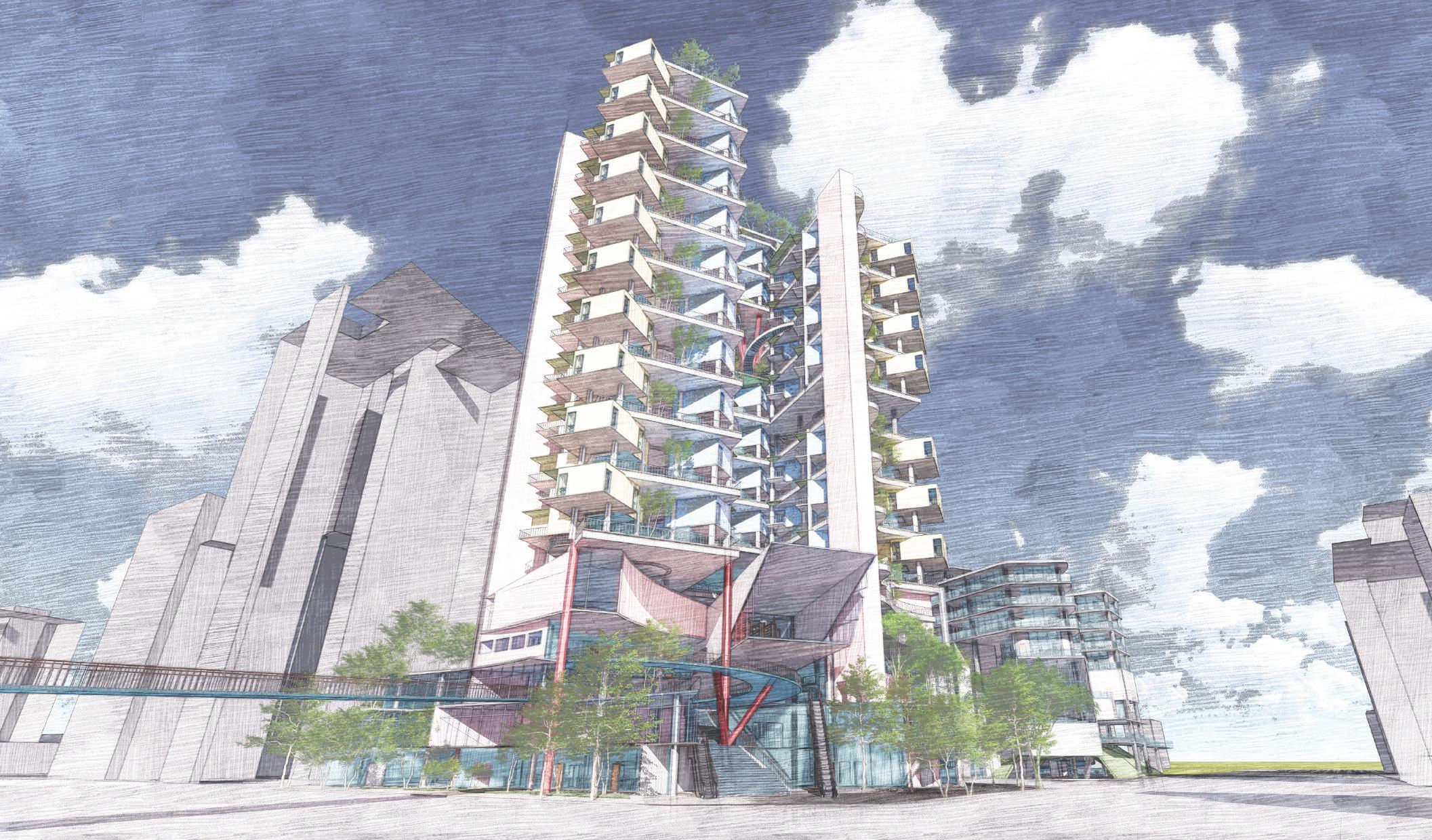

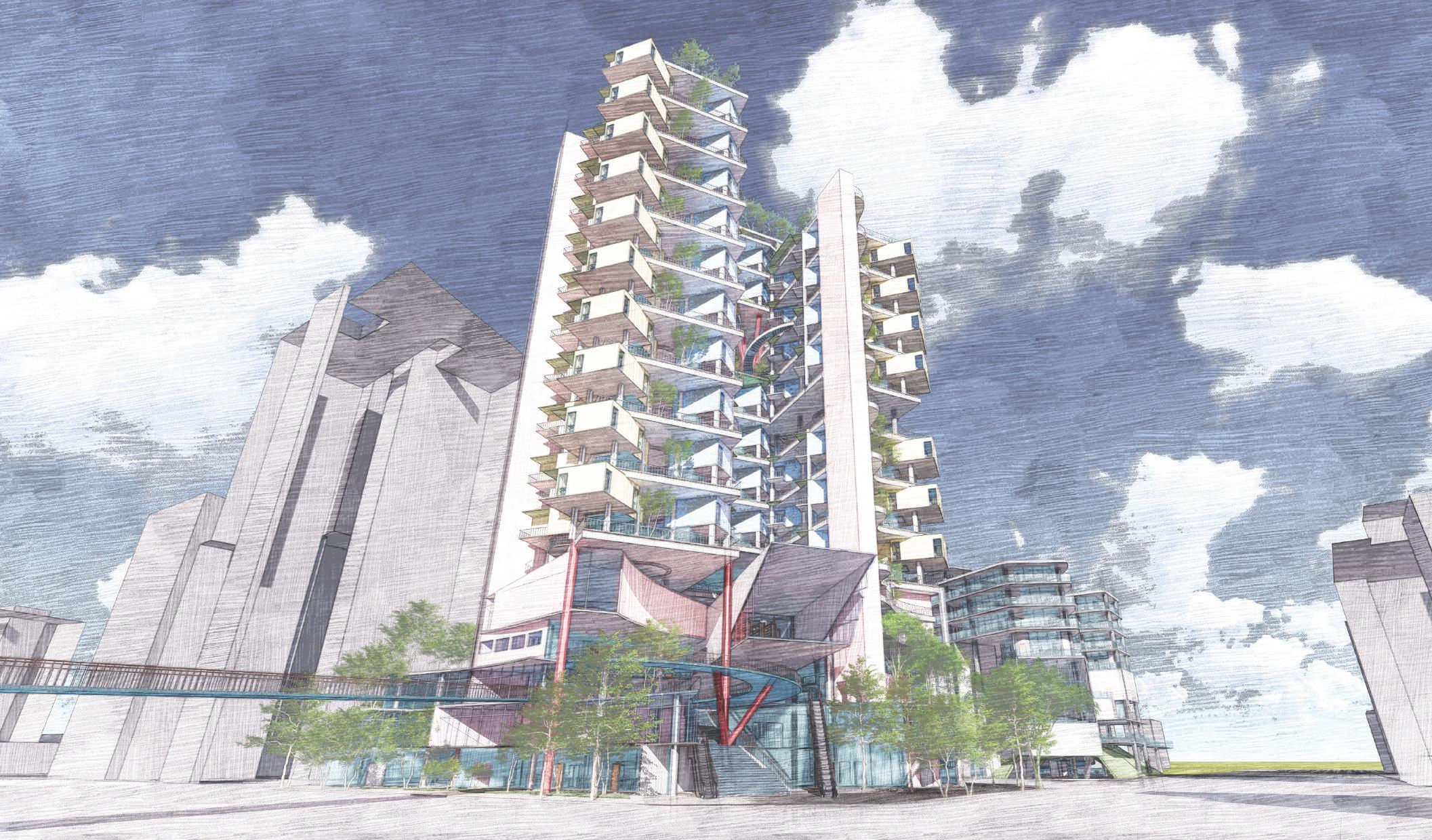

溯源地域,融合未來

展望之後

是回顧

是溯源

日落之時

安平是

夕陽腳下的一齣戲

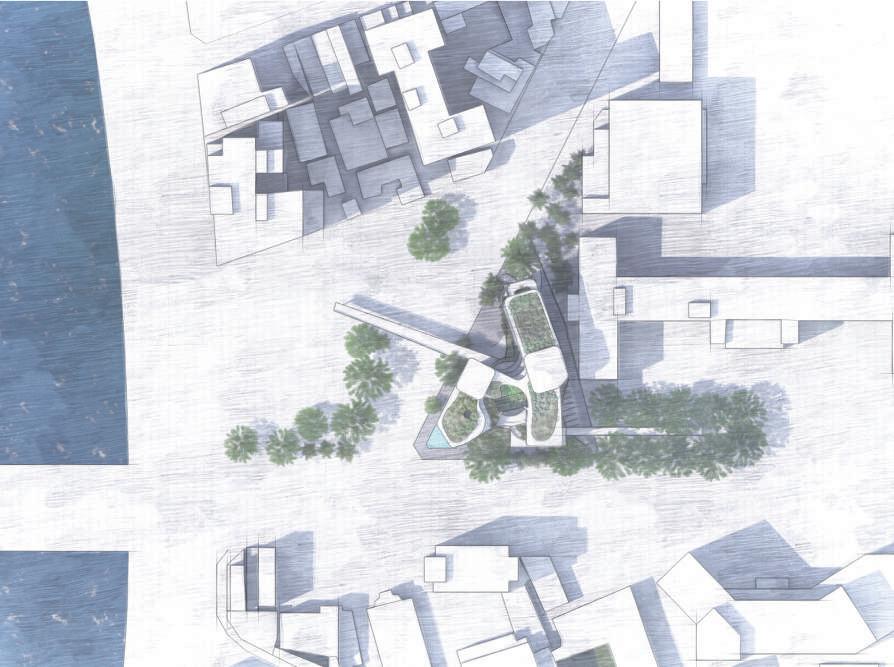

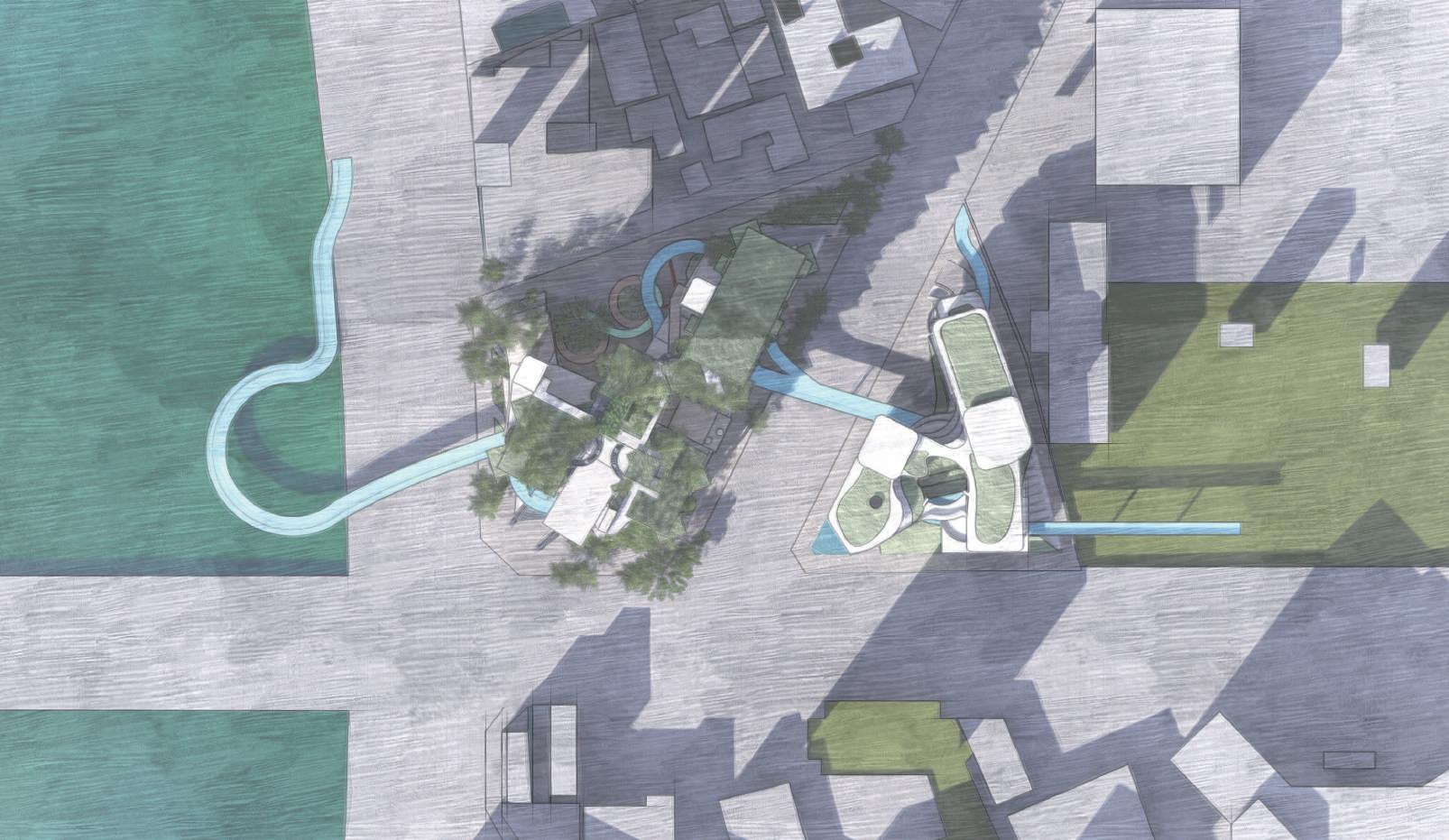

基地位置

建蔽率

樓地板面積

機能

台南市安平區安億路142號

30℅

8500m2

無人機基地、科技體驗、表演

府城400年間一直是台灣多元文化發展的帶入 城市,而未來文化則須一空間將其緩衝、融入台灣

,為此設計一未來體驗基地,藉此串聯安平舊有文

化,並與未來科技文化結合,扮演過去的角色,並

且使台灣看見未來發展。

轉換基地舊時紅樹林中水筆仔的意象,將基地原始生

態以建築手法再現,使其具結構、光影、視線穿透、 導風特性。

安平離峰觀光少,無夕陽過後的機能空間,故以晚間

觀光為機能發想

“劇場是面向城市的公園”

融合地域舊時文化與未來新科技。故設計一含無人機

表演、人與機械表演、相關證照班、親子科技體驗為 一體之建築

史前時期

荷西時期

明鄭時期

清朝時期

日本時期

民國時期

展望時期

未來、永續

將港濱歷史公園的函購脈絡流入進時光長廊,從展望(林默娘公園)進入

未來、永續時期(基地),而時光長廊的盡頭是安平海洋的框景,象徵著

始末皆起於這片海洋

將自行車與人行步道引入建築,並延伸至南方造船廠、安平大橋

利用潮差與海水進入建築,創造一經

時間變化而有不同變化的室內舞台, 時而踏水演出,時而在戶外舞台表演

山迴河亭

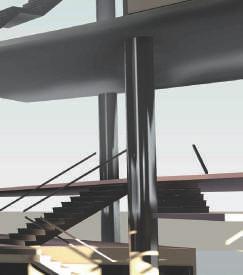

動線拓樸,引入河光

當

河水流淌入室

單騎穿梭於林

遙望之中

也成為了

愛河

基地位置 建蔽率

樓地板面積

機能

高雄市前金區五福三路

五福三路124巷、市中一路之街廓 60℅ 12560m2

複合工作場域、共享辦公、單車相關機能

下沉廣場

將功學社品牌精神發揮,並將招牌等山單車所進行活動進行 拓墣,轉換成建築動線,而在登山過程中所經歷的風景轉換 為機能空間。

單車道的串連、補給在愛河似乎成為無法被實現的大餅。在 基地南面道路為單車環島一號,但卻被汽機車的忙碌給阻礙 ,使愛河上的自行車動線於此嘎然而止,遂打造一具腳踏車 補給、販售、租借、維修之場域,透過二期與愛河畔相接, 使動線延伸、改善。

河岸是幽藍的,河水是流動的,光線透過樹葉間的間隙 是平和舒適的,風是徐徐的滑過的。

轉化在愛河河畔上的感官體驗,並將其轉化成複合工作 場域的空間氛圍。

先是幽幽藍光成為空間的主色調,營造出靜謐穩定的河 畔之觀,再透過毛玻璃的均質化灑光,讓空間可以避免

直射光的進入,降低辦公空間的明暗對比,與模糊外在 環境的干擾。

而透過將中心單車動線圍繞出的交流空間為CORE,其 餘空間自然被形成。像是行走在流動的河水上。

而高雄少有的常行西北風透過對應的半戶外空間打開建 築,將自然風導入。

屋頂的可食地景讓空間免於高雄的炙熱,同時提供綠景 給辦公空間。

配置圖

單車可以透過愛河畔、二期基地騎進建築,或可以從一樓騎到三樓。

低樓層提供給品牌商業用途有補給、租借、維修、單車生活館、單車 店等

與雄女的搭接除了使環島動線能夠延續,也希望使環保載具能夠進入 校園,使教育能夠延伸至基地,甚至來此上課。

山隈河落

登山之路,河岸聚落

在闊空間中

曖昧

在地域社會圈之中

共感

山埏河水間

自有一番天地

而城市被寫入其中

基地位置

建蔽率

樓地板面積

機能

高雄市前金區五福三路 五福三路124巷、市中一路之街廓 60℅ 30172m2

實驗社宅、單車相關機能

現在,每個人都擁抱各自的生活,彼此在自己的居所中不與外界互通,雖然將

居所排列而呼社區之名,實則名存實亡,社會性已經消失。

將地域社會圈的概念融入,在個別戶之間形成小公共空間,以此為一小單元, 再將數個小單元維朔初中公共空間,以此為中單元,再維朔出大公共空間。

在未來,建立與外界的聯繫勢必是住宅所需面對的課題,形成社區,而改變居 住模式就能改變整個城市,藉由此議題探討孤獨個人與社會互動的關係。

而試著將域空間的概念融入,建構出私人空間裡的公共空間,藉此強化彼此間 的社區連結

將四個住宅單元組合,維朔出一內聚型的四戶公共場域以作為彼此間的小公共空間。

再挑高隱私空間至二樓,將客廳、廚房、用餐區等作為共用式的小公共空間散落至單元彼此間錯落的一樓區域。

而讓次公共空間(辦公、玄關、個人客廳)坐落至一樓,並以毛玻璃包裹,形成一隱私與小公共空間的過渡型空間(域空 間),與外面形成曖昧不透視卻透影的空間。