16 de mayo de 2025

16 de mayo de 2025

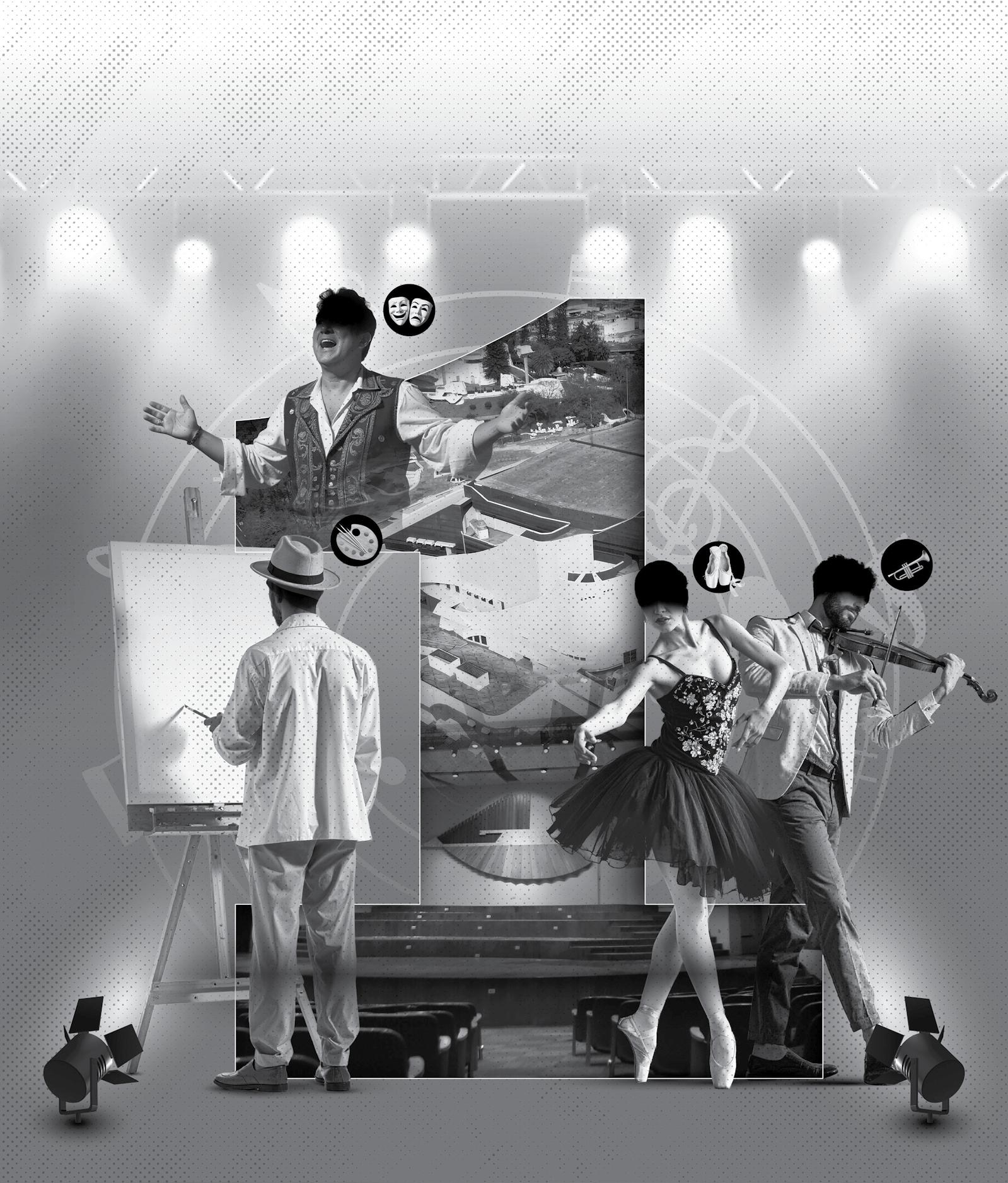

La Revista Viernes dedica sus notas centrales a los creadores de arte, reconocidos como los primeros. Se presentan algunos de los guatemaltecos más destacados en la plástica, música, danza y teatro, en el reportaje Historias de Vida. En estas líneas se destaca qué mueve a creadores, desde su sentir, de cómo estar frente a una obra es empatarse con la esencia de la humanidad. Según lo expresado por los virtuosos en declaraciones y documentos, para ser apreciado como de los mejores, se ha tenido que sacrificar, privarse de momentos de esparcimiento, pero que son recompensados por la satisfacción que se recibe, en reconocimientos que se guardan en lo más íntimo y que solo pueden ser compartidos en circunstancias especiales .

En La Guía de Libros, se invita a leer un extracto de la obra de la escritora maya kaqchikel Irma Otzoy, Cuentalagente, en la que explora una faceta de pueblos a los que no se le ha puesto la atención debida: el humor, las sonrisas, la alegría del día a día; en particular, de los habitantes del pueblo de Comalapa. En esa página se incluyen dos libros producidos por la Tipografía Nacional: La Reforma Liberal de Guatemala, de Jorge

Mario García Laguardia y, Pedro de Alvarado, de Adrián Recinos. En Biografía, se dan a conocer algunos detalles de la vida y obra del jurista Marco Antonio Sagastume Gemmel, quien, además de ser un personaje por su aporte a los derechos de las mujeres y niños, y pueblos indígenas, es verdadero valor nacional, digno ejemplo de la calidad de ser humano que conlleva el compromiso de ser consecuente con la formación e ideas.

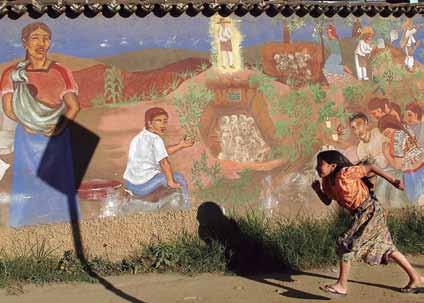

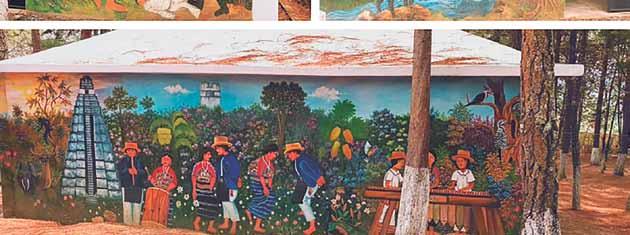

En las páginas 6 y 7 de la edición 562, se consigna la importancia del muralismo nacional, como un testimonio histórico que describe algunos de los muros más emblemáticos que no fueron encargos ni obras de renombrados, sino procesos colectivos.

El personaje se dedica a Jorge Sarmientos (1931-2012), el mayor de los músicos, compositor y director sinfónico que en vida dirigió las principales orquestas en las capitales latinoamericanas.En el año comemorativo de los 125 del nacimiento y 50 por la partida del Nobel, se invita a disfrutar de la prosa del premio Nacional de Literatura, Francisco Méndez, quien echa un vistazo a la devoción y al poema que Asturias dedicó a Jesús Nazareno de La Candelaria.

Coordinación de Información: Mario Antonio Ramos

Editor: Hugo Sergio Del Águila

Redactores: Narcy Vásquez, Pablo Cahuec e Isa Enríquez

Diseño Gráfico: Juan Rene Chicoj

Diseño Portada: Rigoberto López

Diagramación: Sulhema Pacheco y Diana Guerra

Correctores: Pedro Meda, Servando Pineda y Amado Monzón

Digitalización: Freddy Pérez

Feria de libros para mamá, estación de intercambio de libros y diseño de tarjeta para mamá, en Fórum Zona Viva, zona 10, de 10:00 a 16:00 horas. Entrada gratuita.

Jornadas filosóficas en el Fondo de Cultura Económica (11 calle 6-50, zona 1) guiada por Juan Tubac y Francisco Márquez, sobre filosofía maya, a partir de las 15:30 horas. Admisión libre.

Noche de cine, en Fundación La Ruta Maya, en avenida Las Américas 19-60, zona 13. Entrada 15 quetzales, para estudiantes y adultos mayores, 10.

Exposición Puertas Abiertas al Arte, en Pasaje Sexta del Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala, zona 1 de la ciudad capital, abierta al público hasta finales de mayo. Ingreso sin costo.

Presentación del libro Dorsal, de la autora Nadia López, en el marco del centenario de la escritora Rosario Castellanos, en Librefem (7a. avenida 13-01, zona 9, Teatro La Cúpula), a las 18:00 horas. Acceso gratuito.

Visita guiada con el equipo del Centro Cultural Municipal, zona 1 de la capital, en las galerías del centro, en el marco de la Exposición Camino a la Multifonía del maestro Joaquín Orellana, a las 16:00 horas, cupo limitado. Ingreso libre, y para más información, consulte en sus redes sociales.

Cine foro: Los adioses, dirigida por Natalia Beristáin, en Librefem (7a. avenida 13-01, zona 9, Teatro La Cúpula), a partir de las 18:00 horas. Entrada gratuita.

Es un libro fundamen tal que retrata la coti dianeidad del pueblo maya kaqchikel, par ticularmente de Chi Xot (Comalapa), y lo es sencillamente por que explora una faceta de nuestros pueblos que, a la fecha, no se le ha puesto la atención debida: el humor, las sonrisas, la alegría del día a día.*

Cuando hablamos con la autora por primera vez sobre el libro, me llamó tan to la atención que al recibirlo me puse a leerlo en kaqchikel, obviamente, y reí bas tante porque muchas de las anécdotas que relata son tan cerca nas y cotidianas, y no solamente me hizo recordar momentos alegres y personas que ya no están, sino que caí en la cuenta de que nuestro pueblo sonríe bastante.

El humor y la alegría son parte de la vida. O nos reímos o dejamos que la realidad nos mate. Esto me llevó a pensar en cómo nuestros pueblos originarios y, particularmente, el pueblo maya kaqchikel han sido agredidos por la hecatombe de la colonización y las nuevas formas de colonialidad; las cuales lo han dejando sistemáticamente en el empobrecimiento, la exclusión y la dependencia. Pero, a pesar de esto, nuestro pueblo sonríe. Nuestra gente sonríe. El humor y la alegría están presentes en su cotidianeidad porque el humor no solo ayuda a sobrellevar las penas y a distender cargas de la vida, sino que también ayuda a mantener la esperanza de un mañana más humano para todas y todos.

el desenlace de la anécdota. Las abuelas y los abuelos insistían “ kan mankewiripaqach´ab´äl”, o sea, “no es lo mismo decirlo en nuestro idioma” y la razón no solo por el conocimiento pleno de su idioma, sino porque solo el propio “entiende nuestro contexto y nuestras realidades y es plenamente capaz de comunicarlo”.

Jorge Mario García Laguardia

Tipografía Nacional

El período de La Reforma Liberal es el punto de partida para una de las coyunturas sociales y políticas de mayor impacto en la construcción del Estado guatemalteco. Sus consecuencias son sensibles en los más diversos ámbi tos desde las últimas décadas del siglo XIX y, aún hoy, a inicios del siglo XXI, muchos aspectos del “liberalismo” mantienen intacta su vigencia. En este volumen, Jorge Mario García Laguardia (Guatemala, 1931) emprende un completo análisis de las tendencias ideológicas.

El libro también me mostró cómo la oralidad bien relatada tiene una capacidad de hacer “escuchar” la carga emotiva en las entonaciones, en el ritmo, en los cambios de intensidad, en los silencios y, en este caso, hasta la estridencia de las risas de los presentes o el enfado de alguna de las partes, al pronunciarse

Esto me llevó a la parte lingüística: De cómo Ja´cha´, ke ri´cha – Cuenta la gente es un libro que explota nuestro lenguaje en su forma más pura y sencilla para comunicar la cotidianeidad e intimidad de las y los hablantes. “Un día mi papá… una vez mi mamá…” refiere a experiencias de primera mano, a momentos íntimos que marcaron la vida de la autora y que ahora comparte con nosotros. “Una vez un niño… una vez un señor…” es una forma de evocar momentos comunitarios presentes en la memoria colectiva de la gente.

*Por Miguel Ángel Oxlaj Cúmez. Editorial Cholsamaj, páginas 105 y 106, Guatemala 2024.

Adrian Recinos

Tipografía Nacional

Indudablemente, el adelantado es una de las figuras más polémicas de la historia americana. Los juicios sobre su persona y sus actos suelen emitirse desde dos polos opuestos: mientras unos enaltecen su valentía y capacidad para emprender una empresa de monumentales proporciones (la conquista de México y Guatemala), otros lo definen como un ambicioso déspota de enorme crueldad en su trato con los pueblos americanos. En esa dicotomía se debate la figura del conquistador

DAVID

lepedavid@yahoo.com

Aunque a mis dos abuelas las recuerdo con cariño, confieso que fui super cercano a la materna y alejado de la paterna. Tanto que la primera en mención fue quien me cuidó y crió durante mis primeros años de vida. Inclusive, la llamaba por “mamá”. Fuimos muy cercanos y puedo contar decenas de anécdotas que harían que usted, respetado lector, la adore o la odie. Cara o escudo. Así de intensa fue ella. Pero a quien tengo hoy en mente es a la otra abuela, con quien me relacioné poco, pero tuve la oportunidad de conocerla de cerca pocos años antes de su partida. María se llamaba, como muchas mujeres en Guatemala. Ella vivía sola. Mi papá y mi tío almorzaban en su casa de lunes a viernes. Cuando tuve que hacer mis prácticas atrasadas de diversificado en el trabajo de mi papá, lo acompañé a almorzar a la casa de mi abuela durante un par de meses.

Miniserie Muñeca rusa

Noté que ese era el momento más importante de su día: recibir a sus hijos y darles su almuerzo. Se notaba su esmero y emoción. Siempre colocaba tres lugares: dos para sus hijos más pequeños, que siempre llegaban, y otro para el hijo más grande, que tenía años de no entrar por la puerta de su casa. “Tal vez hoy sí viene”, se justificaba la abuela, al colocar en la mesa el mantel individual, platos y cubiertos.

Vivió sola durante décadas, hasta que la edad ganó la batalla y, debido a un par de caídas, fue trasladada a un asilo, claro, contra su voluntad. Fueron años de lucha. ¿Quién tenía que hacerse responsable? ¿Es válido inclusive pensar en esta pregunta?

También por medio de ella noté que, al buscar ser justa con sus hijos, una mamá puede llegar a ser todo lo contrario. Esto me ha revoloteado en la mente al haber visto el tan

cómico como cruel filme tailandés Cómo ganar millones antes de que muera la abuela (2024).

Los abuelos suelen ser esas figuras en nuestra vida que están allí, y que a veces no notamos hasta que faltan. Ya sea porque la rutina diaria nos consume o porque pensamos que “siempre estarán ahí”, tendemos a dejarlos en segundo plano.

Quizás no les demos toda la atención que merecen, pero sin duda, su presencia marca nuestro viaje más de lo que creemos.

Cómo ganar millones antes de que muera la abuela logra ser más que una comedia negra: es una radiografía emocional de las familias bajo presión.

El filme está disponible en Netflix. Y quizá, al terminar de verla, te den ganas de llamar a tu abuela y preguntarle cómo está. Te invito a hacerlo.

Docuserie

Investigación periodística

La producción Muñeca rusa toma el cliché del bucle temporal y lo transforma en una experiencia existencial con el toque justo de comedia negra. Muestra cómo morir una y otra vez puede ser, curiosamente, lo más terapéutico que te ocurra. Nadia (interpretada por la icónica Natasha Lyonne) queda atrapada en el día de su 36 cumpleaños: cada vez que muere, despierta en el mismo punto, el baño de la casa de su mejor amiga. Extraña, melancólica, hilarante y visualmente poderosa, esta miniserie disponible en Netflix, dirigida por mujeres, utiliza el bucle como metáfora del estancamiento emocional. Con solo 15 episodios de 25 minutos, es ideal para entrar en una repetición y morir de risa o intriga un par de veces.

Esta docuserie de Netflix transporta al verano de 1977 en Nueva York, cuando David Berkowitz asesinó a seis personas y sembró el miedo en toda la ciudad, decía que un perro negro le ordenaba matar. Dirigida por Joshua Zeman, la serie retoma la investigación del periodista Maury Terry, quien siempre dudó que Berkowitz actuara solo. Su obsesión lo llevó a una teoría escalofriante: la existencia de un culto satánico operando en las sombras de una ciudad marcada por la paranoia, apagones, música disco, violencia urbana y una creciente descomposición social. Aunque Terry murió en 2015, Zeman retoma su legado con este documental inquietante que deja una pregunta abierta: ¿Cuánta verdad hay en las versiones que elegimos creer?

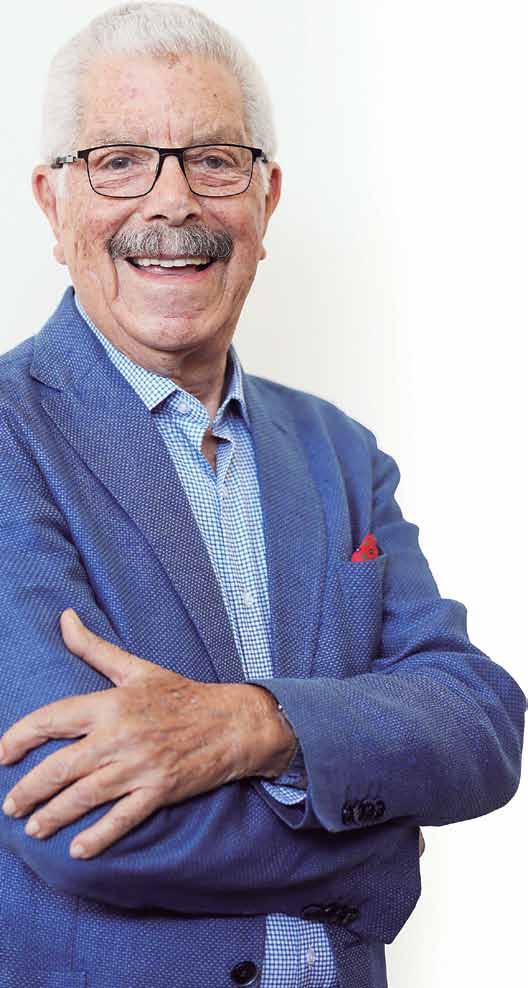

Escritor, poeta y jurista guatemalteco especializado en derechos humanos

Recuerda que su padrino, el presidente de la primavera guatemalteca, lo cargaba para que jugara caballito y quien, entre otras felicidades, lo trataba con amor y le enviaba humildes regalos. De sus encuentros con su padre y compañero del mandatario, el coronel Óscar Sagastume Pérez, cadete 403, le quedó marcado el suceso de que su papá era el encargado de pasear por Guatemala a un amigo de la esposa del Presidente; se trataba de un poeta chileno, “un señor narigón”. Era nada menos que el gran Pablo Neruda, décadas después, premio Nobel de Literatura. “Tuve la oportunidad de conocerlo y escuchar más de algunas palabras” que aún le resuenan. “Tal vez por eso me volví poeta, porque yo escribo poesía”, expresa. Abogado de profesión, con dos doctorados, más tres maestrías, es autor de más 40 libros y textos, aunque confiesa no recordar la cantidad exacta, “pero eso no me importa mucho, sino que sean útiles”. Asimismo, Sagastume Gemmel ha sido un apasionado de la enseñanza y promoción de los derechos humanos. Le viene a la mente que, en sus marcas, también están las relaciones que cultivó desde su carrera en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por ejemplo, el expresidente Vinicio Cerezo Arévalo fue uno de sus compañeros de clases, o el hecho de que el exmagistrado Edmundo Vásquez Martínez, “uno de los más brillantes juristas que he conocido”, le cediera su lugar para ser catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando estudiaba el doctorado en esa materia. En una conversación extensa con la Revista Viernes, el también epistemólogo narra que muchos de sus libros en materia de los derechos universales y humanos están dedicado desde siempre a las niñas y niños, a la equidad de género y las

comunidades étnicas del multiculturalismo nacional. “Ahora escribo un libro para cada uno de los 22 pueblos que habitan el territorio guatemalteco”, indica.

Apasionado de la inclusión

Al contar que tiene cuatro hijas, expresa con emoción que “a cada una le he escrito un libro sobre los derechos de la mujer, porque ellas son el punto cardinal de mi existencia”. Además, rememora que fue creador de una las primeras editoriales para idiomas indígenas del país, la cual fundó en Costa Rica en los años 70, “porque en Guatemala no era posible”.

A petición del Consejo Superior Universitario de la USAC, a su retorno del exilio que vivió en México y España en los años 80, dirigió un programa de enseñanza acerca de los derechos humanos para universidades públicas en Centroamérica, en las que publicó hasta 26 libros para cada casa de estudios.

Además de presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, durante el 2012-2013, también menciona que fue presidente de la asamblea de todos los colegios profesionales, y recuerda que a pesar de ser hijo de un general del Ejército, durante el gobierno del presidente Arbenz, tuvo que ir a solicitarle la renuncia al general Otto Pérez Molina; no obstante que “entre militares y sus familiares”, existe una especie de solidaridad, “me tocó ir a pedírselo a la Casa Presidencial”.

Entre otras muchas facetas de la vida de este valioso guatemalteco, está el haber ejercido como vicepresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), la que cuenta entre sus integrantes a juristas de Francia, España e Inglaterra, y en cuya junta directiva ocupó casi todos los cargos. En la actualidad es encargado del Comité de Derechos Humanos.

Le llena saber que sus libros escritos sobre niños, indígenas y la convivencia pacífica, los ha encontrado en librerías de países como Brasil, Chile, Colombia, México y España.

Fachada de la Casa de

Foto: Oscar Jiménez

Otro que se ha convertido en un referente es el que adorna la fachada de la Casa de la Memoria Kaji Tulam, ubicada en la zona 1 capitalina. Inaugurada en 2017, este inmueble funciona como un espacio de resguardo y visibilización de documentos, osamentas y testimonios de víctimas de la represión militar de los años 80. Su mural no es uno tradicional, pues no está pintado directamente sobre la pared, sino más bien es una impresión gráfica de gran formato. Con él, la entrada se convierte en un umbral simbólico que da la bienvenida a la memoria. El mural representa el tejido colectivo de los pueblos indígenas y la urgencia de sostener una narrativa propia frente al olvido.

La ruta de la memoria - San Juan Comalapa

Tres murales del Nimajay elaborados por Nicolasa Chex, María E. Curruchiche, Ester Miza y Uriela G.

Uno de los ejemplos más emblemáticos es el mural colectivo en Comalapa, Chimaltenango, creado por el grupo Ajchowen. Tiene más de 200 metros de largo, fue pintado en lo que antes fue una base militar; narra la historia del pueblo kaqchikel desde su cosmovisión, pasando por la colonización, la guerra interna hasta la firma de la paz. Cada tramo es una página abierta de su memoria colectiva, una respuesta visual al silencio impuesto. No es solo arte, es reivindicación del derecho a sanar y a resistir desde lo simbólico.

No fueron encargos oficiales ni obras de artistas

de renombre, son procesos colectivos de arte

Isa Enríquez

Fotos: Archivo

Desde tiempos antiguos, los muros han sido lienzos para contar historias que los libros no registran. Los mayas, aztecas, incas y otras civilizaciones precolombinas utilizaron estas manifestaciones artísticas para plasmar su cosmovisión, rituales y creencias en templos, viviendas y palacios. Reflejaban en dichos murales hechos de su vida cotidiana y mitología, los cuales hasta la fecha son clave para la construcción de la historia. Eventualmente, en el siglo XX, a raíz de la Revolución Mexicana, la pintura y las paredes se volvieron un arma de reconstrucción histórica, social y política. Al ser un tipo de arte accesible, tanto para los artistas como para los espectadores, se convirtió en el medio

ideal para expresar una identidad nacional basada en las luchas sociales, la historia del país y los ideales revolucionarios que impulsaron la creación de los murales desde un inicio.

En México ocurrió algo especial: el gobierno de la época, en busca de sanar las heridas que dejó la revolución, institucionalizó el muralismo. Esta iniciativa resultó en murales de gran formato decorando espacios públicos, como Laepopeyadel pueblomexicano, de Diego Rivera, en el Palacio Nacional, o Elpueblo ysusfalsoslíderes, de David Alfaro Siqueiros, en el Palacio de Bellas Artes.

En Guatemala, el Gobierno de la Revolución de Octubre fue clave, ya que en este periodo democrático se promovió el arte con un enfoque más social. Se impulsaron proyectos educativos, culturales y artísticos, bajo la visión de que el

Nebaj Histórico

Foto: Prensa Comunitaria

Más al norte, en el corazón del pueblo ixil, se encuentra el mural de la memoria de Nebaj, Quiché, realizado en 2015 por estudiantes de la Escuela Superior de Arte, de la Universidad de San Carlos. La obra retrata la historia del pueblo desde tiempos prehispánicos, pasa por la llegada de los colonizadores, la violencia armada, y la actualidad; siempre con énfasis en la dignidad y la lucha por la verdad. Es uno de los tantos murales comunitarios que se han creado en el Altiplano guatemalteco como ejercicio de pedagogía popular: no solo informan, sino que generan conversación, memoria viva y sentimiento de comunidad.

Guatemala, viernes 16 de mayo de 2025

arte podía ser una herramienta transformadora. Un actor clave en el nacimiento del muralismo guatemalteco fue Carlos Mérida, quien combinó la mitología e identidad indígena con técnicas más modernas para crear sus obras, como las que decoran el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Su trabajo alimentó la idea del arte público con un fuerte contenido social. Para los años 80, y en especial después de los Acuerdos de Paz (1996), surgió un nuevo tipo de muralismo en las comunidades, como respuesta directa a la guerra interna y a la necesidad de reconstruir una memoria histórica que, hasta la fecha, sigue siendo ignorada. A diferencia de México, estos murales no son encargos oficiales ni obras de artistas de renombre: son procesos colectivos de arte, memoria, educación y resistencia.

Murales de San Juan Comalapa

Fotos: galasdeguatemala.com

A estos se suman los murales de San Juan Comalapa, conocido como la Cuna del Arte Naif. Este municipio kaqchikel ha sido históricamente un centro de producción artística, y sus calles están decoradas con coloridas paredes que relatan leyendas mayas, la historia del pueblo y sus tradiciones. Muchos fueron creados por artistas locales, como Paula Nicho Cúmez, y algunos estudiantes del taller del maestro Andrés Curruchich. Aquí, el muralismo no nace como respuesta al conflicto armado, sino como afirmación de identidad cultural y estética. Aunque en varios casos también se abordan temas sociales, como la migración, la tierra y el papel de las mujeres.

Mural de la Memoria de Rabinal

Foto: Guate Solidaritat, recuperado de Prensa Comunitaria

En el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, otro mural sobresale en la Casa de la Memoria Histórica de Rabinal, Baja Verapaz, inaugurada también en 2017. Esta obra honra a las víctimas del genocidio cometido contra el pueblo maya achí entre 1980 y 1984, y fue impulsado por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en Las Verapaces Maya Achí. La obra combina escenas de la vida comunitaria con retratos de detenidos-desaparecidos, paisajes naturales y símbolos sagrados ancestrales. Funciona como altar, archivo y acto de reparación simbólica, en un lugar que también fue blanco de masacres por parte del Ejército de Guatemala.

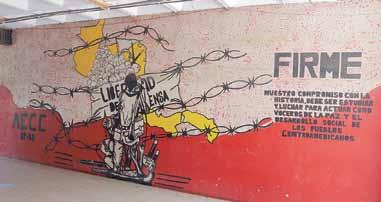

Libertad de Prensa

Fotografía: Oscar Jiménez

En la ciudad capital, la Universidad de San Carlos de Guatemala alberga algunos de los murales más combativos del país. A la entrada del edificio de Bienestar Estudiantil se encuentra uno de ellos, titulado Libertad de prensa, realizado en la década de 1980 por la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación (AECC). Esta obra fue concebida como un acto de resistencia frente a la represión de la libertad de expresión que marcó aquella época. El mural forma parte del ADN político universitario, al representar la lucha de los periodistas por defender la palabra libre. Hoy sigue siendo resguardado con orgullo por las nuevas generaciones. A los de la USAC, dedicaremos más adelante un reportaje especial.

Pablo Cahuec / Narcy Vásquez

Foto: Archivo e IA

La creación de una obra responde a un clamor interior, al desahogo del corazón; es la respuesta al ímpetu que los propios autores indican sentir. Estar delante de una pintura, baile u obra; leer un poema, novela o apreciar cómo se crea la escultura es contemplar la esencia de la humanidad. Sin embargo, por muy idílico que parezca entregarse a las inspiraciones de las musas, no resulta nada fácil. Existen sacrificios y renuncias que solo quienes han tenido que escoger su carrera y sueños, por encima de lo demás para ser los mejores, podrán entender.

Esta entrega al arte le otorga a sus creaciones el valor único que las convierte en dignas de todos los aplausos. Situación aplicable a aquellos guatemaltecos que se lanzaron a darle rienda suelta a la aventura de ir contracorriente a un sistema que directa o indirectamente se ha puesto en su contra y, en algunos casos, los ha relegado al el silencio. Algunos siguen con sus carreras, reconocen que sí se puede vivir del arte, pero aún falta apoyo de las instituciones. Afirman que la disciplina y preparación constante es vital en el desarrollo de las bellas artes para poder destacar. Artistas que han labrado un camino a fin de dejar el legado para las nuevas generaciones. Cada uno ha tenido reconocimiento, tanto nacional como internacional.

Muralista y pintora, con sus pinceles plasmó el sentir de su pueblo

Gracias a su abuelo materno heredó el gusto por la pintura, así se mantuvo en contacto con las artes al tomar clases particulares de dibujo y música desde su infancia en su natal Cobán.

Fue asistente del artista Julio Urruela, con quien colaboró para pintar los murales en el Palacio Nacional de la Cultura; también fue discípula del muralista mexicano Diego Rivera, quien expresó: “Pintora de gran talen -

to, mi amiga dilecta, mi mano derecha, como la mejor de mis ayudantes”.

Miguel Ángel Asturias fue otra influencia de Lazo, de sus autores favoritos; él comentó: “La sabiduría de manos que aprendieron a deletrear colores”. En el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac) se encuentra el mural Tierra Fértil, que data de 1954. La institución

Los grabados en xilografía y linóleo del maestro García Bustos que forman parte de los que se entregaron oficialmente, datan de la época del expresidente, Jacobo Árbenz Guzmán, cuando invitó al artista mexicano para que fundara en Guatemala el primer taller de grabado y fuera un aporte para el arte del país. Asimismo, a fin de que realizara grabados alusivos a los beneficios de la Reforma Agraria del Decreto 900.

El último mural pintado por Lazo, tres días antes de fallecer, Xibalbá: el inframundo maya, (en la fotografía)está expuesto en el Palacio de Bellas Artes de México. Es la primera mujer muralista en la institución.

conserva donados 47 grabados del pintor y grabador mexicano Arturo García Bustos, esposo de Lazo, y cuatro de la maestra, así como una pintura al óleo titulada Elotes, los cuales forman parte de la colección Testimonios de Guatemala Armando Michaus García-Lazo,

nieto de los artistas, dijo que se siente orgulloso del trabajo que ambos realizaron. “Estoy feliz de que estas obras se queden en este museo y que las conserven como debe de ser”. Rememoró que sus abuelos fueron cariñosos con él y que las circunstancias de sus vidas, les implicó sacrificios y entrega.

Violonchelista guatemalteco

En el escenario, fija su mirada en las partituras y sus dedos se deslizan entre el arco y el violonchelo para brindar un recital; abajo, es sereno y amable para responder a su entrevistadora. El maestro Ricardo del Carmen Fortuny proviene de una familia de músicos: su padre fue director de orquesta y su mamá cantante que a temprana edad le dio a conocer los instrumentos y le inculcó el amor a la música clásica. En 1978, a los 8 años, comenzó los estudios formales con el chelo, ya que un instrumento de cuerdas debe iniciarse a temprana edad, considera

él, y la edad máxima es de 10. Con la observación de que el maestro que instruye a un niño debe ser especial, entre muchas razones, por asuntos pedagógicos. “Yo enseño a alumnos intermedios y adolescentes. Es delicado porque de un docente puede depender que le guste al infante determi nado instrumento, así como traumatizarlo”, expresó.

“A mí siempre me llamó la atención el chelo, me fascinó. Aproximadamente a los 4 años, quise aprender a tocarlo, por lo cual le insistía al maestro Eduardo

Richard Devaux (1943-2018)

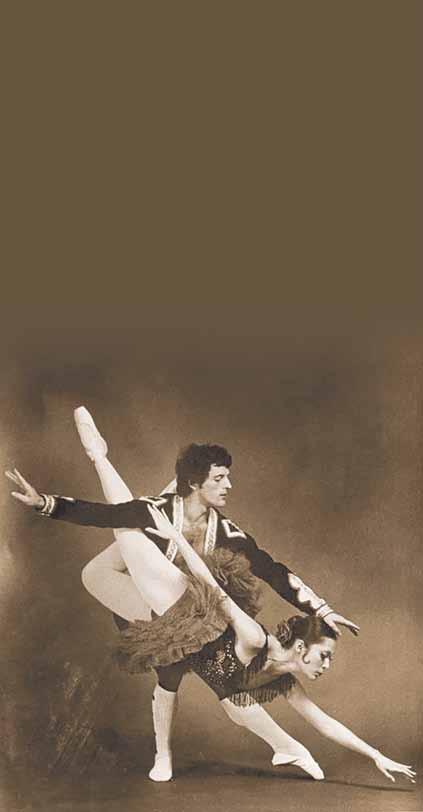

La danza fue su vida Bailarín y coreógrafo, integrante del Ballet Guatemala y maestro de la Escuela Nacional de Danza. Falleció en abril de 2018 con legado tras de sí de generaciones de bailarines. Durante su trayectoria, relató que se formó poco a poco y se basaba en obras teatrales en las cuales sacaba la personalidad del bailarín, coreografías acordes a los personajes que creaba.

Llegó a ocupar el lugar de primer bailarín en la época de oro del Ballet Guatemala, con más de 60 años como artista, creador y docente. Hijo de Marcelle Bonge de Devaux y Gean Devaux, migrantes de Bélgica, quienes huyeron tras la Segunda Guerra Mundial. Fundadores del Ballet Clásico de Guatemala, por ello, la Escuela Nacional de Guatemala lleva el nombre de su progenitora.

Cuando dejó de bailar se dedicó a formar danzarines y al montaje de coreografías, como Boleros,Ulises,Carmen,Sílfides,Spartus, y la considera su obra maestra JuanSalvadorGaviota. “Después del baile, su pasión era la coreografía”, afirmó Blanca Rosa Quiñónez, maestra de danza. El exbailarín y docente Fernando Navichoque remarcó que no se repetirá un Richard Devaux en muchos años. “Para mí un bailarín tiene que ser un actor, pintor, músico, toda la integración de todas las artes está en la danza, por ello no puedo concebir una coreografía separada de las demás artes”, opinó el bailarín en una entrevista televisiva.

Ortiz Lara cada vez que le veía para que me enseñara. En la casa teníamos un instrumento pequeño y me inculcaban a que lo aprendiera”, recuerda.

Vinicio Quezada (1960)

Más que su trayectoria marcada por estudios en el extranjero y sus participaciones en festivales musicales nacionales e internacionales, su meta es seguir presentándose en escenarios, a veces abase de sacrificios. Enfatizó que cada uno debe mantenerse estudiando, activo, pero con una sana disciplina, la base para forjar la carrera. “Es un mito que de la música no se vive”. Dijo que “el oficio de un director es primero darle el color a la orquesta, conseguir el balance. Saber sentir que al público le penetra”.

Las teclas de oro guatemaltecas

Quezada es reconocido por ser un prodigioso pianista, así como arreglista y compositor. Durante su niñez respiró la música, casi toda su familia se dedicaba al arte. Recuerda con mucho cariño cómo se fue enamorando de ella, a través de las notas de un viejo piano con el que aprendió sus primeras notas a los 5 años.

Deseoso de seguir con la tradición familiar, con tan solo 9 años ingresó al Conservatorio Nacional de Música, del que se graduó con honores a los 16 como pianista profesional. Entrevistado, describió esta etapa como la de un “niño nerd”. Mientras otros hacían tareas o salían a jugar, él pasaba tardes enteras en clases y ensayos, pero este esfuerzo dio sus frutos. Su primer recital internacional fue en la Casa Blanca, frente al presidente Jimmy Carter. Poco después, su talento resonaba en la sede de la OEA, en Caracas, Buenos Aires, Lisboa, Valen

troamérica. Fue parte de diversos grupos como la Orquesta del Conservatorio Nacional, la Orquesta Sinfónica Centroamericana y la Sinfónica Nacional, envolviendo al público en interpretaciones donde derramaba su propia esencia.

Sus 45 años de carrera han discurrido versátilmente entre su dedicación al “rey de los instrumentos” y a la producción musical; esto último es lo que más hace latir su corazón. Lo supo desde el momento en que pisó un estudio de grabación: “Lo vi y dije ¡esto es lo que yo quiero!” Ante él, se abrió un nuevo panorama, en el cual su expresividad podría, más libremente, contar nuevas historias. Esta experiencia le marcó y lo convirtió en el director del estudio Dideca Internacional, donde grabó discos para grandes artistas chapines como Ricardo Arjona. Ahora se dedica a la docencia, para ayudar a los nuevos artistas a navegar por un país que aún no les da el lugar que merecen. En su página de Facebook escribió: “Sigo en la

Luis Díaz Aldana (1939)

De los máximos exponentes del arte abstracto conceptual

El pintor, muralista, escultor y arquitecto implementó en varias de sus piezas la técnica del retablo metálico. En el 2021 presentó su última exposición en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, El Gukumatz, con sus colecciones más preciadas de hace 40 años como Fauna Guatemalensis, Guatebalas, La Conquista y el maíz en llamas, el frijol en llamas y el Q en llamas, entre otras.

Recalca que un artista serio debe mantenerse activo para seguir desarrollando sus ideas. “Estoy en constante evolución, investigo, ya que no podría continuar pintando lo mismo de antes”, declaró. También consideró que el virtuoso traslada desde su interioridad al lienzo.

Al respecto de su muestra de hace cuatro años, Rudy Cotton expresó: “Se honra a un artista que ha dado grandes frutos del arte nacional. Es un orgullo para esta institución recordar, viajar en el tiempo y mostrar ese

valioso honor que tuvo Guatemala a través de su presencia en la bienal costarricense”. Sus obras durante décadas han abordado temas sociales y culturales, muestra de ello es su herencia tanto en la arquitectura como en las artes visuales. Díaz observaba a Guatemala en la década de los años setenta como gente dormida, estancada, con jefes pseudomilitares, así que defendió a Guatemala ferozmente con arte, en Sao Paulo, en la Bienal de 1971. “Teníamos que estar aquí para rescatar a la nación del papel insignificante que los países centroamericanos habían desempeñado durante muchos año y esto se logró con el Gran Premio Fundación Matarazzo Sobrinho al artista latinoamericano más destacado.

Fue condecorado con la Orden del Quetzal por su trayectoria y legado a Guatemala en el 2016. Premio Nacional de Artes Plásticas Carlos Mérida 2018.

María Teresa Martínez (1936-2020)

La gema de la dramaturgia nacional

Criada por su padre actor Alberto Martínez Bernaldo, que además era director y dueño de una compañía teatral, para María Teresa la dramaturgia fue lo que más conoció y le dio vida. Con tan solo 7 años, el escenario y el telón del Teatro Palace fueron testigos de su debut como Mayolín en El Monje Blanco de 1944. Su primer gran reto fue aprender sus diálogos sin aún saber leer. Participó en más de 300 obras y producciones, que incluyen cine y televisión, pero entre todas Don Juan Tenorio es la que ganó su estima y mayor gusto personal; solía recrearla cada año, pues “esa obra para mí es un estandarte”, afirmó en el Renap TV hace varios años.

En diversas apariciones señaló su propia disciplina, compromiso y enormes sacrificios como las claves de su éxito y recordaba: “Como me tocó en una obra, una temporada donde estaba haciendo una y ensayando dos. Entonces el cere -

Fuentes consultadas Registro Nacional de Artistas del

bro se acostumbra a memorizar”. En una ocasión dijo que en esta profesión hay momentos en los cuales uno debe priorizarla en lugar de celebraciones o descanso, sacrificios porque “la función tiene que seguir”.

En retrospectiva, ella califica la actuación como un camino apasionante que ayudará a Guatemala a revalorizar su cultura. Falleció el 16 de octubre de 2020, con 84 años y una luminosa estela en el arte escénico.

Sonia Marcos (1964)

La destreza del ballet clásico Licenciada en Arte y Danza, así como reconocida primera bailarina por bastantes años, Sonia Marcos inició sus primeros pasos en la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux, a los 7 años. En 1983 ingresó al Ballet Nacional de Guatemala, desde ese momento en adelante su lenguaje no fue otro si no la danza.

Apasionada por lo que el ballet era capaz de hacerle vivir, construyó una extensa carrera alrededor del mismo. Con sus esfuerzos y renuncias, después de algunos años, esa niña se convirtió en una de las figuras más influyentes del ballet guatemalteco. No solo como bailarina, rol que desempeñó con técnica impecable y sensibilidad, sino como líder. Hoy, dirige el Ballet Nacional de Guatemala Christa Mertins como una maestra que entiende que la danza se enseña más con el corazón que con el cuerpo.

Su destreza le ha abierto las puertas en países que soñaron con poder verla volar en el escenario, su pasión la ha llevado por aulas y recintos de Cuba, Argentina, Italia, Brasil y más. Pero su mayor obra, quizás, no se encuentra en los grandes teatros sino en las miradas de cientos de jóvenes bailarines que han encontrado en ella una guía que les muestra que el arte transmite vida.

Heredera de un rico linaje de bailarinas y bailarines guatemaltecos, Marcos sigue contribuyendo al legado que sus predecesores han dejado y espera que las futuras generaciones, que ella forma, aporten a la historia del ballet clásico chapín.

“La danza es pasión, alegría, entusiasmo, la vida que nos transporta para dar a nuestro público lo mejor de nosotros mismos”, expuso.

Ilustración: Sergio Espada

El guatemalteco Jorge Alvaro Sarmientos, músico destacado, compositor y director sinfónico, nació el 19 de febrero de 1931, en Suchitepéquez, y falleció el 26 de septiembre de 2012. Dirigió las principales orquestas de las capitales de América Latina, Europa y Japón, entre otros países, así como en varias ciudades estadounidenses. Es recordado como un creador de gran sensibilidad social, que lo llevó a escribir, en 1962, La obertura popular, dedicada a los obreros y campesinos. Fue un hombre que vivió a plenitud las luchas sociales que lo hicieron partícipe, en su juventud, en las gestas de la Revolución de Octubre de 1944. “Mi patria es el mundo, y mis hermanos, la humanidad”, dijo en una de sus frases más célebres.

Más información disponible en este QR

Narcy Vásquez

Fotos: Mario León

Sus semblantes y palabras son de artistas que han aportado sus enseñanzas, se sienten satisfechos de la labor a través de los años, que no ha sido fácil, pero que han trabajado de manera ardua para poder vivir de la música. Un grupo de músicos, compositores y una escritora nos recibieron en las oficinas de la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores (Agayc), donde conversamos sobre los desafíos, así como las satisfacciones de la carrera.

Todos coincidieron en que faltan más espacios en el país para que los jóvenes encuentren oportunidades de estudios y profesionalización. Al respecto, Walter Izeppi, facilitador de la institución, mencionó que cuenta con infraestructura física para crear una escuela de arte, que cuando los estudiantes lleguen al Conservatorio Nacional de Música estén más preparados para su examen de admisión. Solicitan al Ministerio de Cultura y Deportes su apoyo económico al contratar instructores y más infraestructura para continuar con la formación artística, porque hay mucho talento que requiere atención.

Los entrevistados enfatizan que se debe promover la canción nacional.

Carlos Estrada Ciudad Real

Compositor de marchas fúnebres

Su amor por la música nació durante sus primeros años cuando acompañaba a la Banda

Sinfónica Marcial, que salía de la zona 2 de la ciudad capital hasta la Concha Acústica del Parque Centenario. Era un niño que se sentía identificado con las marchas de las procesiones y eso lo vio su mamá, por ello lo inscribió a la Escuela de Músicos Militares, en la actualidad, Escuela Militar de Música donde, con los años se formó en este arte.

Él aconseja a los padres de familia que apoyen a sus hijos en las actividades artísticas en las escuelas de música, el conservatorio y más. Para el músico ha sido un recorrido de muchas satisfacciones dedicarse a lo que ama y aportar sus conocimientos con el tiempo como maestro de educación musical. Sin embargo, está consciente de lo complicado de la carrera, la que es poco valorada todavía en el presente.

Omery García de Tánchez

Compositora y escritora

Descendiente de abuelo y padre músicos que le transmitieron sus conocimientos. También la docencia fue su pasión durante décadas y fue la primera presidenta femenina de la Agayc de 1981 a 1983. Entre sus logros habla con orgullo que formó la Escuela de Marimba de la institución. Se sinceró igualmente cuando expresó que en ese tiempo había misoginia, pero se logró desempeñar con éxito en su puesto. Fue una de las fundadoras del Bosque Sonoro de Hormigo, lugar que conmemora a los compositores y marimbistas del mundo que se ubica en las instalaciones del Mapa en Relieve, situado al final de la avenida Simeón Cañas, en la zona 2 de la ciudad de Guatemala. La artista concuerda con sus colegas en que es fundamental abrir nuevas escuelas para las diferentes disciplinas artísticas. García es además escritora, ha publicado algunos libros y tiene editados más de 19.

Al igual que Estrada Ciudad Real, fue docente de música, de la Historia del Arte en varios establecimientos educativos, comenzó su trayectoria desde joven. Por influencia y apoyo de su abuelo, se dedicó a la profesión que le ha dado muchas satisfacciones, ya que gracias a sus presentaciones se financió su carrera de Agronomía. Conformó varios grupos musicales e integró la estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

“Lamentablemente, al músico en Guatemala se le tilda de vago, de vicioso, y es por eso que también mucha gente no opta por estudiar esta carrera o los mismos padres a veces lo impiden por esas situaciones”, dijo Escobar. Afirma, que puede sostenerse económicamente de la música, aunque admite su dificultad, para eso es importante la dedicación constante. Muchos se aprovechan del artista al no darle una buena remuneración, agrega.

“Considero que las instituciones correspondientes deberían apoyar a las organizaciones como Agayc. Aquí está el acervo cultural, no solo la historia de la música, sino también para resaltar a los guatemaltecos ilustres que han pasado por aquí y están vigentes. Tenemos documentos valiosos como la partitura original del Himno Nacional de Guatemala escrita por Rafael Álvarez Ovalle, por citar algunos”, concluyó Izeppi, el facilitador de la Agayc.

Guillermo Monsanto

Las últimas semanas he estado trabajando en el rescate biográfico de artistas cuyo legado va quedando en el olvido. Esta inercia, que se potencia con la muerte de los protagonistas, proviene de la falta de producción de libros que profundicen en el tema. Como anoté hace algún tiempo, los catálogos digitales en circulación no se ocupan de otra cosa más que de ponerles precio a las obras expuestas, pero más allá de la imagen, no aportan contenido. Jorge Félix fue un artista precoz. Desde joven dio muestras de una disposición técnica que lo adelantó una década a la generación a la que debió pertenecer. Es por eso que su labor está vinculada a nombres como el de Fernando Valdiviezo, Diana Fernández, Rudy Cotton e Iván de León, entre otros varios. Su primera exposición personal fue en la Alianza Francesa a los 17 años y tuvo como comisario a Zipacná de León. Este último indicó en el catálogo que su camino fue constante desde que tenía 9 años. En la serie Pasaje Rubio (1985) abstrajo elementos y situaciones ocurridas en el emblemático edificio y sus inmediaciones. De hecho, la pieza elegida para la portada del documento incluye un recordatorio sobre hechos políticos como la muerte de Oliverio Castañeda De León, entre otras tantas muertes. Aunque lo urbano ocupó su imaginario y estuvo presente en el proceso de transformación estilística, su obra más prolífica gira en torno a las abstracciones geométricas. Esta iconografía, según las palabras del artista, se convirtió en un estudio de las texturas, composición, el color y el espacio.

Su colección Urbe-espejo (1998) exploró la instalación como medio expresivo. Su interés por las calles y lo que se ve en ellas fue patrocinado por el programa Jóvenes Creadores, del Banco del Café. La actividad aglutinó a varios artistas emergentes y consolidados a partir de diferentes convocatorias. Su trágico final llegó también prematuramente y no le dio tiempo de seguir proponiendo. Además de ganar diferentes premios, entre ellos el del Salón de la Acuarela, existe una obra de él en la colección del Banco de Guatemala y otras importantes pinacotecas.

“Divido mi obra actual en dos vertientes: una muy pasional, que tiende a la magia, donde hablo de tierra y fuego; y la otra, más racional –más matemática– donde hablo de mi inquietud por las máquinas y fotones”. (1992).

Para la familia Enríquez Solís, tener una mascota es importante para la convivencia. Diana, la promocionista de adoptar una perrita, y su hermana Isabel, le proveen de amor, cuidados y paseos. Están felices de tenerla, porque desde que Mily llegó, nos resulta reconfortante y apreciamos el gusto que siente por las caricias.

¿En qué momento llegó a la casa y por qué se llama así?

La perrita llegó después de varios días de berrinche de mi hermana, con apoyo del resto, claro. Mis papás vieron un anuncio de una camada y ella les llamó la atención por inquieta… y vaya que lo era. Se llama Mily. El nombre lo eligió mi hermana, que fue la más intensa con la campaña para adoptarla. No sabemos bien de dónde salió, pero todos la amamos desde el primer momento.

¿Cómo es ella?

Es una westin white terrier de 13 años, la perrita más traviesa, amorosa y regalada que conozco.

Ama que la acaricien y tiene un talento especial para ensuciarse.

¿Su peor travesura?

De chiquita rompió el cable del internet, el de la televisión y la computadora portátil de mi papá. Arreglarlo fue carísimo. Tuvo su época de orinarse en las camas.

¿Ha cambiado sus vidas tener un perro?

Tenerla me llena de amor, igual para el resto de mi familia, nos quiere mucho y está pendiente de todo lo que hacemos. Es como tener una compañera con la que uno se cuida mutuamente: muchas de las cosas que hacemos en la casa pasan por pensar en ella.

¿Cree que su perro la entiende?

¡Totalmente! Los perros son súper listos… ella entiende todo, solo que a veces decide ignorarlo. Por ejemplo, cuando se sale de la casa y aunque le decimos que no lo haga, se sale con la suya y hay que correr atrás de ella.

¿Quiere publicar la historia de su mascota? Envíela por correo a hdelaguila@dca.gob.gt y con

Asturias Lo escribió bajo las influencia de corrientes de vanguardia

Francisco Alejandro Méndez

Foto: Archivo

Antes de continuar con el legado de Miguel Ángel

Asturias a la Biblioteca Nacional de Francia (BNF), echaremos un vistazo a su devoción y al poema que dedicó a Jesús Nazareno de La Candelaria. Recordemos que nuestro Premio Nobel de Literatura 1967 nació en el barrio conocido como el de Candelaria. Este fue uno de los primeros en fundarse, tras el traslado de la capital, de La Antigua Guatemala hacia el Valle de la Ermita.

men una de las primeras y le siguió la parroquia de la Candelaria. Para varios historiadores, en 1791, este templo se encontraba como par

te del Cuartel en la Ordenanzas del Ayuntamiento.

Según la página aprendeguatemala.com, la parroquia de Candelaria “se registró en los mapas de 1806. Este recinto religioso surgió de la unificación de la antigua parroquia de Candelaria y la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro, trasladadas desde la Ciudad Colonial a la Nueva Guatemala de la Asunción”.

Una de sus grandes virtudes fue por tener en su interior la Consagrada Imagen de Cristo Rey; es decir, Jesús de Nazareno, quien recorría los jueves lugares cercanos al templo, desde el siglo XVII.

Un Nobel devoto

Como es del conocimiento de muchos, Miguel Ángel Asturias fue muy devoto del Nazareno de Candelaria, pero no solamente él, pues su hermano Marco Antonio presidió la asociación de devotos cargadores desde la década de los años 50 hasta 1974, tal y como lo refiere la página web jesusdecandelaria.com.gt

Miguel Ángel de niño fue monaguillo en Candelaria, y su admiración por el Nazareno, la iglesia y la congregación la plasmó en el poema A Jesús de Candelaria, el cual fue incluido en su poemario Cien de Alondra, publicado por la editorial Argos en 1949. Veamos las dos primeras estrofas y las dos últimas: Sombra de corazón de la amargura a tu rostro que aviva pulso cárdeno lirio inclinado bajo el viento, pesa la cruz del viento.

Tu rodilla sin fuerza es como cera que se derrite al sol, se ve en la túnica, lirio inclinado bajo el viento, pesa la cruz del viento.

Asturias hace referencia, a través de figuras literarias como la metáfora, por ejemplo, cuando se refiere al corazón, al rostro y rodilla, en lo que se enfatiza en el dolor, lo amargo y lo débil que se encuentra un cuerpo ante la incandescencia del sol. El poeta también repite la “cruz del viento”, en la que posiblemente hace referencia a la “Rosa de los vientos”, la cual simboliza los cuatro puntos cardinales. Los navegantes la han utilizado para tener rumbo preciso en sus trayectos.

De lo anterior, podemos expresar que toma la cruz que carga Jesús como una manera de guía; en este caso, espiritual y religioso.

Las dos últimas:

El latón fino de tu pie en el suelo, alianza sin sandalia con lo mínimo, abre el camino de la cruz que ahora es salvavidas.

Y la raíz en lucha de tus manos retuerce como garfios sus diez pálidos dedos asidos al madero que ahora es salvavidas.

También notamos la referencia hacia el Jesús y su representación en la imagen. Asturias señala el pie y seguidamente a las manos. En ambos hace referencia a lo vulnerables que son, como cuando expresa “alianza sin sandalia”, al referir a unos pies descalzos y seguidamente, sus dedos de la mano, “como garfios” aferrados al madero.

Los dos versos y el poema terminan expresando que la cruz/ madero es el salvavidas, es decir es la salvación espiritual y por lo tanto la esperanza para todos aquellos que tienen sed.

Sin lugar a dudas, uno de los grandes poemas de Asturias, escrito bajo la influencia de las corrientes de vanguardia. *Premio Nacional de Literatura 2017.

Guatemala, viernes 16 de mayo de 2025

Texto: Sergio Del Águila

Foto: Danilo Ramírez

Lo invitamos a recorrer las tierras del sur de Guatemala, que desde la frontera con El Salvador hasta la proximidad de la línea divisoria con México, presenta verdaderas bellezas, llenas de vida y exhuberantes parajes que nunca pierden su atractivo. Uno de ellos es el Canal de Chiquimulilla, ubicado en el departamento de Santa Rosa. Se trata de un ecosistema rico en fauna y flora, en el que conviven aves migratorias, iguanas y cocodrilos, venados, serpientes venenosas y tortugas marinas. Sus aguas son el hábitat de moluscos y crustáceos que, además, posee valiosos manglares.Este fotorreportaje está dedicado a las más de 150 aves, como halcones, garzas, patos silvestres y una gran cantidad de especies migratorias. Se trata de un importante refugio de la vida animal y un lugar de interés para la investigación y el turismo.

El lugar es también el recurso más importante para la subsistencia de pescadores.

En sus riberas conviven aves de diversas especies; algunas, en peligro de extinción.