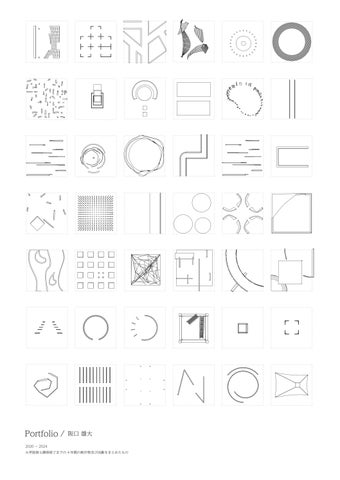

Portfolio / 阪口 雄大

2020~2024

大学院修士課程修了までの4年間の制作物及び活動をまとめたもの

Portfolio / 阪口 雄大

2020年~2024年の学部3年生から大学院修士 課程修了までの4年間の制作物及び活動をまとめ たものです。建築の設計を志す者として「美しい ものとは何か・人は空間で何を感じるのか」といっ た空間に対する私的な興味に基づく制作と、「空間 を通して人や都市に対してどのような豊かさを共 有できるのか・何が求められているのか」といっ た興味とともに取り組んだ活動の記録です。2つ の関心のもと建築の設計を軸にその背景にある「営 み・環境のデザイン」を追及したいと考えています。

神戸芸術工科大学大学院

芸術工学研究科総合アート&デザイン専攻 畑友洋研究室修了

阪口 雄大

コンセプト

ものづくりに通ずる理念について

世界の捉え方を形にする

何かを設計すること、線を引くこと、ものをつくることは、

責任を持って自分なりに世界を少しだけ書き換えることです。

光が落ちる、風が気持ちいい、どこか懐かしい。

空間を通して、そこを体験するどこかの誰かの見ている世界に 一瞬でも豊かな時間を作り出すため。

そのために生涯をとおし、ものをつくっていたいと考えています。

建築やまちへの向き合い方

小さな気づきに目を向ける

建築やまちだけでなく、ものをつくることは、多くの人の生活や考え・

気持ちがぶつかりあいながら出来上がっていくものだと考えています。

それらの複雑なものたちは、大きなものから小さなもの具体的なものや 抽象的なもの大小さまざまな要素で構成されていると思います。

そういった背景へのリサーチや最初の設定に対して「正確に」というより、 「誠実に」 応じるような姿勢で、建築の可能性を模索したいと思います。

空間に対する考え方

地球のうえに在る空間

建築の設計を軸に美しい空間を創りたいと考えています。人がその場 にいるときに多幸感を得ることのできる空間を創りたいと考えています。

それは人の営みや、詳細の納まり、 素材の肌ざわり、その環境を構 成する要素が美しく溶け合い「自分が地球のうえに存在していること」 を意識できるような空間であると考えています。固有の環境に答える風 景の一部として、空間を構想することでそれが成せると考えています。

使用ソフト

CAD/AutoCAD

3DCAD,BIM/ArchiCAD,Rhinoceros

Modeling/SketchUp

Graphic/illustrator,Photoshop,lightroom

Rendering/Twinmotion,Lumion

インターン(I)・アルバイト(A)

2021.08 竹中工務店/大阪(I)

2020.10‐12 北野工作室/神戸(A)

2020.12‐2021.03 E-DESIGN/大阪(A)

2021.04‐2022.04 日建設計シビル/大阪(A)

2022.04‐2024.03 日建設計

都市社会基盤グループ

公共空間設計チーム/大阪(A)

受賞歴

関西建築合宿2020 園田聡賞 神戸芸術工科大学 奨励賞

芸術工学奨励賞

赤れんが卒業設計展2022 101選

せんだいデザインリーグ2022 100選 谷岡奨学金 奨励賞

趣味・活動

趣味/フォトコーラジュ、写真、旅行 活動/関西建築合宿2020 運営

/石井修生誕100年記念展模型制作

/畑友洋 思考のルポルタージュ 展示設営

/京都国立近代美術館 開館60周年記念 「小林正和とその時代―ファイバーアート、 その向こうへ」 展示模型制作

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

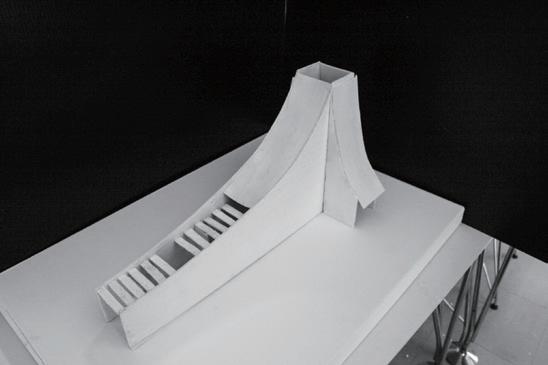

ことばの輪郭をなぞる -大和言葉から空間を考える- 視覚表現からみる建築空間の設計手法に関する研究 -falaの建築作品分析に基づく建築設計を通して- /卒業制作/大和言葉をモチーフに空間を構想し、歌を詠むように建築を設計する試み/2021.04~2022.04

/修士制作/修士論文を元にした設計/視覚から得る小さなイメージを繋ぎ合わせて建築を構想する研究及び試み/2023.12~2024.02

Park ⇔ ing

/コンペ提案/公民館前のバスターミナルを地域の活動に合わせた公共空間として設計しなおす提案/2020.07~2020.08

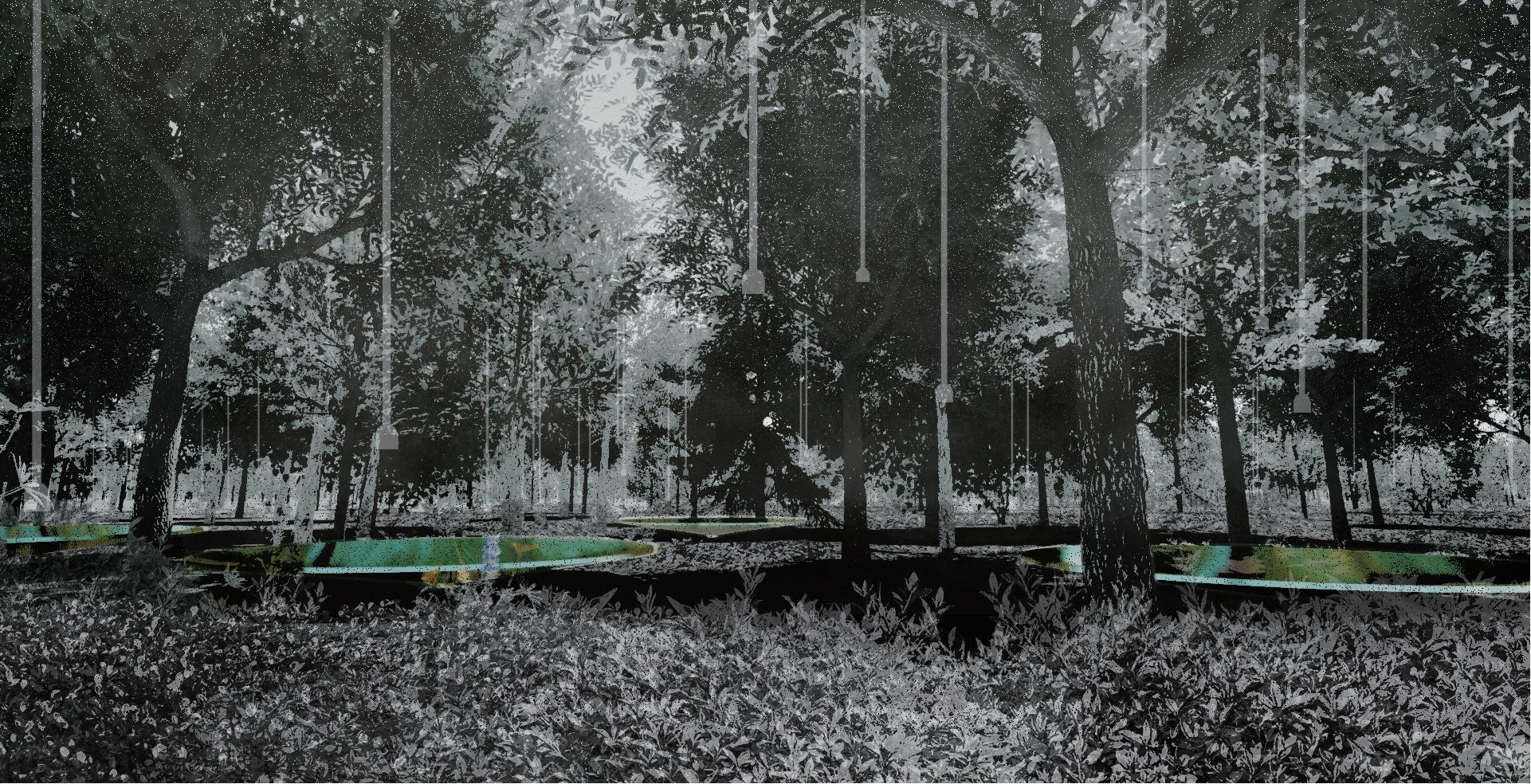

森の宴 ゆらぎの集落

/六甲ミーツアート・コンペ提案/インスタレーション/2022.03~2022.05

/学部3年設計課題/集合住宅/2020.05~2022.07

石井修生誕100年記念展 「模型制作」「図面作成」 CREATIVE WORKSHOP ちびっこうべ 2022 ユメミセワークショップ 「海の駅あいおい白龍城」外構木質拠点づくり 利用調査アンケート・ワークショップ

/研究室活動/展覧会準備/2022.05~2022.12 /研究室活動/まちづくりワークショップ/2022.08~2022.10 /課外活動/まちづくりワークショップ/2023.03

【京都国立近代美術館】「開館60周年記念 小林正和とその時代―ファイバーアート、その向こうへ」展示模型制作

/研究室活動/展覧会準備/2023.01~2023.11

【執筆】 JIA MAGAZINE 415

/研究室活動/文章寄稿/2023.09

【修士論文】視覚表現からみる建築空間の設計手法に関する研究 -falaの建築作品分析に基づく建築設計を通して-

/修士論文/建築家のドローイングの研究から建築を人の視覚的な認識に基づいて構成する手法を探る研究/2022.04~2024.01

建築家として人と自分、 なんとなく漂う空気感やわずかな情緒をつかみ取るように設計をしたい。

ことばを頼りにして感情の機微を形にしようとした卒業設計。

世界で起きた出来事、それによって触発された気持ちに音を与えたことが語源とされる「やまとことば」

卒業設計では、42のやまとことばの意味と用例を抽出、分析しそれらを手がかりに空間つくりをおこない、それを用いて3つの歌と文章に空間を与えました。

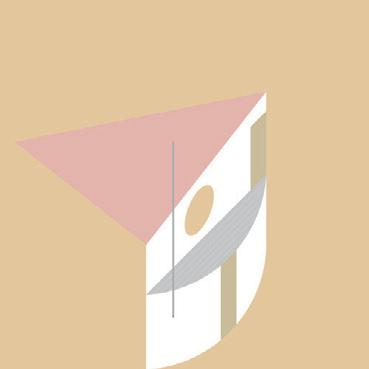

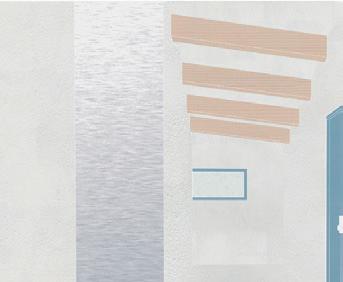

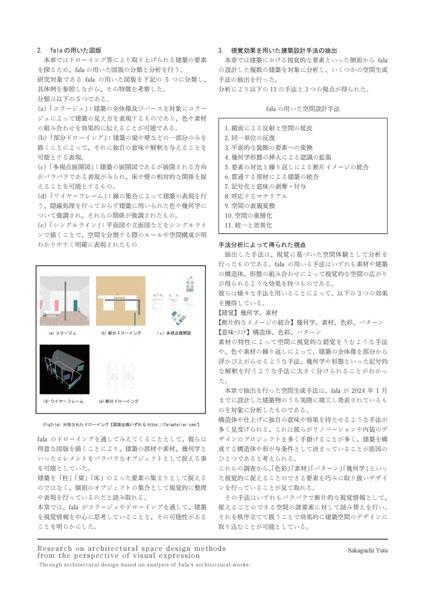

小さなイメージの群れとして建築を設計する。 02.視覚表現からみる建築空間の設計手法に関する研究 -falaの建築作品分析に基づく建築設計を通して-

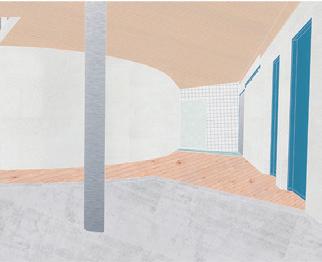

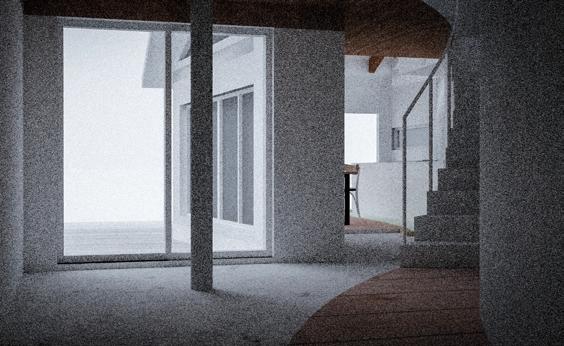

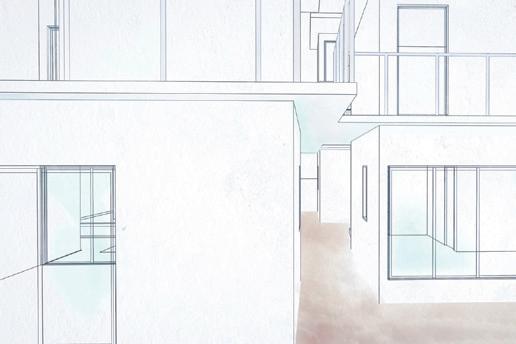

修士制作では京都、宇治川沿いにひとつの建築を設計した。

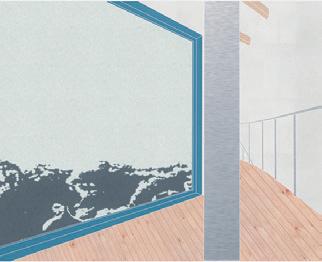

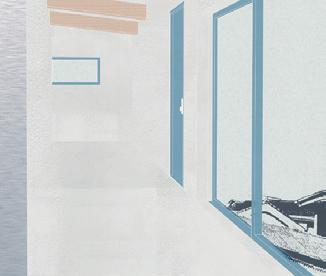

小さく、バラバラに存在する断片的なイメージの群れをしりとりのように繋ぎ合わせた建築である。 設計では、視界で捉えられる小さな要素や、風景がなんとなく持っているイメージなどそれらが持つ小 さな意味を設計の根拠として扱おうと試みた。それぞれに独立したエレメントに「色、素材、形態」の ような共通項を持たせながら、それらの関係を調停をしていくように設計を行った。互いに関係のない バラバラなものに視覚的な共通項を持たせながら設計を行うことで人が生活の認識の中で、自ずと小さ なストーリーを見出していくような空間ができるのではないかと考えた。空間に散りばめられた要素は、 錯覚や誤解を繰り返しそれが持つ意味があらわれては消えていき、イメージの群れが日々の生活のなか でしりとりのようにつながっていく。建築や風景にまつわる小さなイメージをつなぎあわせるように設計を 行うことで小さな空間の断片から物語的な繋がりを生むような建築の在り方を目指した。

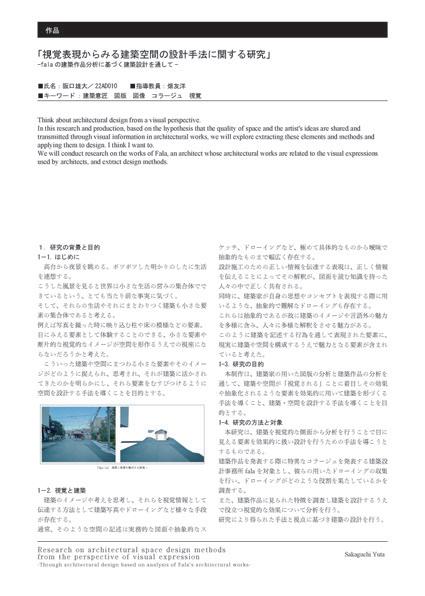

はじめに -研究背景-

身の回りにある小さな要素が風景に呼応するような建築の在り方を模索する。

高台から夜景を眺める。ポツポツした明かりのしたに生活を連想する。

こうした風景を見ると世界は小さな生活の営みの集合体でできているという、 とても当たり前な事実に気づく。

そして、それらの生活やそれにまとわりつく建築も小さな要素の集合体であると考える。 例えば写真を撮った時に映り込む柱や床の模様などの要素。

目にみえる要素としての体験、小さな要素や断片的で視覚的なイメージが空間を形作るうえでの視座 にならないだろうかと考えた。

建築や空間にまつわる小さな要素やそのイメージの捉えられ方と役割。

バラバラなイメージが空間のなかで共通の像をむすぶような

空間の在り方を提案する。

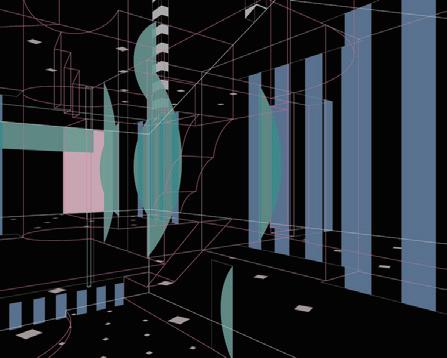

研究分析 ドローイング研究

a.イメージを記述する術としてのドローイング・世界をどう見るか

建築のイメージや考えを思考し、それらを視覚情報として伝達する方法として建築写真やドローイング など様々な手段が存在する。通常、そのような空間の記述は実務的な図面や抽象的なスケッチ、ドロー イングなど、極めて具体的なものから曖昧で抽象的なものまで幅広く存在する。設計施工のための正 しい情報を伝達する表現は、正しく情報を伝えることによってその解釈が、図面を読む知識を持った 人々の中で正しく共有される。同時に、建築家が自身の思想やコンセプトを表現する際に用いるような、 抽象的で難解なドローイングも存在する。これらは抽象的であるが故に建築のイメージや言語外の魅 力を多様に含み、人々に多様な解釈をさせる魅力がある。

3次元的なものを2次へと簡略化し抽象的な記述を行うプロセスのなかで設計者が本来扱おうとし ていたイメージや要素が強調されて描かれていると判断し、建築家の描くドローイング表現を対象にし て研究を行った。

抽象化

研究分析 ドローイング研究

b.建築家のドローイングに描かれたもの、ドローイングを通してみる建築

本研究制作では、建築家の用いた図版の分析を行いそれが建築の「何を描き」、描かれたものがどのように建築の「空間へと反映」されているのかの研究を行った。研究においては、 特異なコラージュやドローイングとともに建築の発表を行う建築家、falaに着目し彼らの建築作品とドローイングを対象に分析を行った。図版の収集を行い、ドローイングの類型化、そこ に描かれているものの整理を行った。研究の結果、彼らの用いる図版は大きく五種類に分類することができた。ドローイングに描かれたものを詳細に分析を行うと「色」「模様」「幾何学」

といった要素が省略されることなく強調して描かれていることがわかった。これにより彼らは設計する建築においてそれらの要素を極めて意識的に扱っているといえる。 ドローイングの描か れ方とその手方によって空間のどのような要素をどのようにして表現することが可能となっているのかを下記のように整理を行った。

研究分析 小さな要素を扱う11の手法と効果

分析.建築作品から視覚的な広がりを生んでいるであろう手法を抽出する

小さなイメージと建築を視覚要素として関連付ける ドローイングに描かれた要素 「色」「素材」「構造体」「それらの見え方・関係の仕方」 に着目し、falaの建築においてそれらの要素がどのように組み合わされ視覚的に呼応しあっているかを抽出、手法として整理を行った。 研究を通して11の空間設計手法が見て取れた。

1.鏡面による反射と空間の延長

2.同一単位の反復

3.平面的な装飾の要素への変換

4.幾何学形態の挿入による認識の拡張

5. 要素の対比と繰り返しによる断片イメージの続合

6.貫通する部材による建築の統合

7. 記号化と意味の剥奪・付与

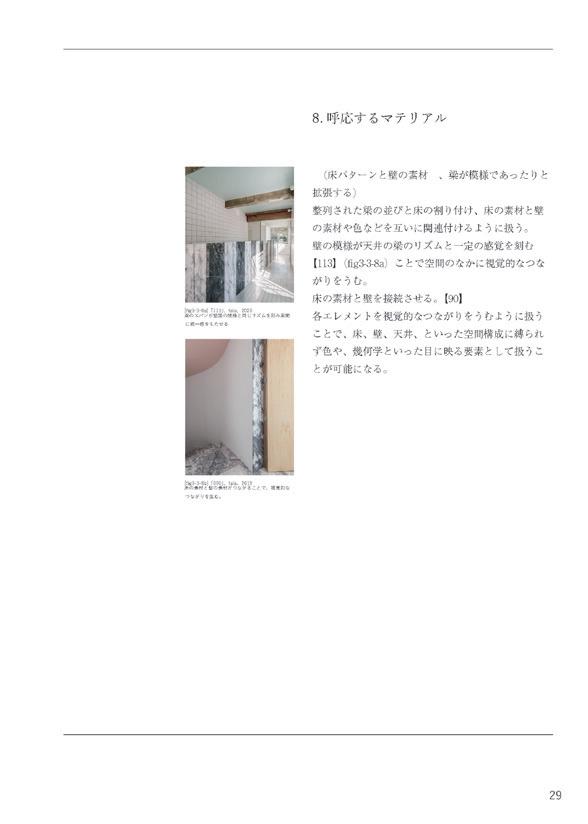

8.呼応するマテリアル

9.空間の表裏変換

10.空間の重層化

11. 続一と差異化 11の空間設計手法

小結 手法を扱う3つの視点

【錯覚】【断片的なイメージの統合】【意味づけ】

得られた手法と効果は【錯覚】【断片的なイメージの統合】【意味づけ]といった3つの視点に基づきそれらが効果的に活用され建築空間が構成されていることがわかった。

3つの視点は、 いずれも「柱一つの見え方」が【模様のように見え】たり、「繰り返されるモノの見え方」から一定のルールのようなものが見え】たり、【中心を示す オプシェのように見え】たり、とモノがもつ形やイメージを設計対象として視覚的に捉え扱うような作法のようなものである。

各項目で設計の対象として主に扱われるのは右記のような要素とその関係性である。

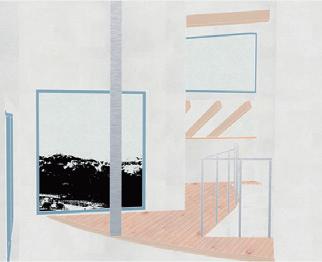

しりとりのように体験が連続する建築の設計

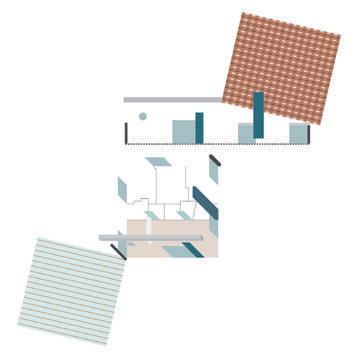

設計提案 宇治の家

研究で得た知見を用いて建築の設計提案を行った。

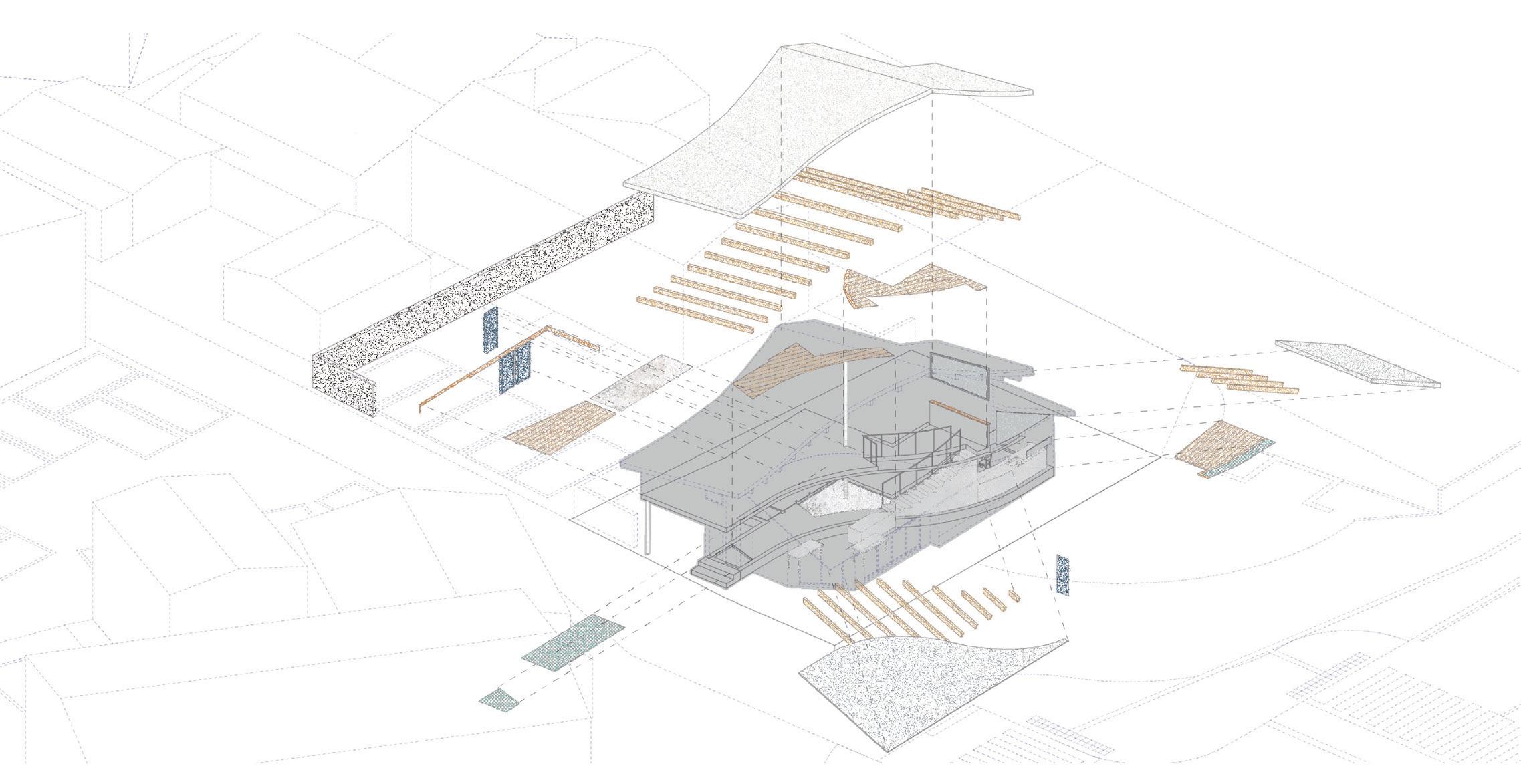

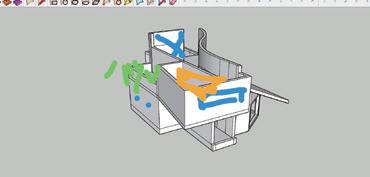

制作は建築やそれにまつわる小さな要素やイメージの群れ、その集積としての建築 を設計することで、小さな体験がしりとりのように連続するような新たな建築空間を 提案する。研究によって得た手法と視点【錯覚・断片的なイメージの結合・意味づけ】

に基づいて設計を行う。小さな要素に【色・素材・形】といった共通項を持たせ、

視覚に映るイメージなかでしりとりのように連続した関係を結ぶように建築を設計す

ることで、断片的で小さな要素たちが物語的な広がりを生むような建築を目指した。

互いが視覚的な関係を生むように設計を行う

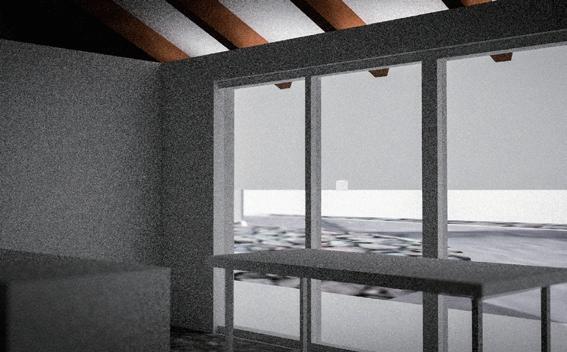

例えば「手法8」では、 床材とドア枠の素材が統一されている。 壁面の模様と、梁が同じ感覚で視界に現れる。 このような作り方によって壁や模様といった要素を視界に映る幾何学 として分解し細やかな操作を可能とする。

【錯覚】

-幾何学形態、素材

【断片的なイメージの統合】

幾何学形態、素材、色彩、パターン

【意味づけ】

-構造体、色彩、パターン

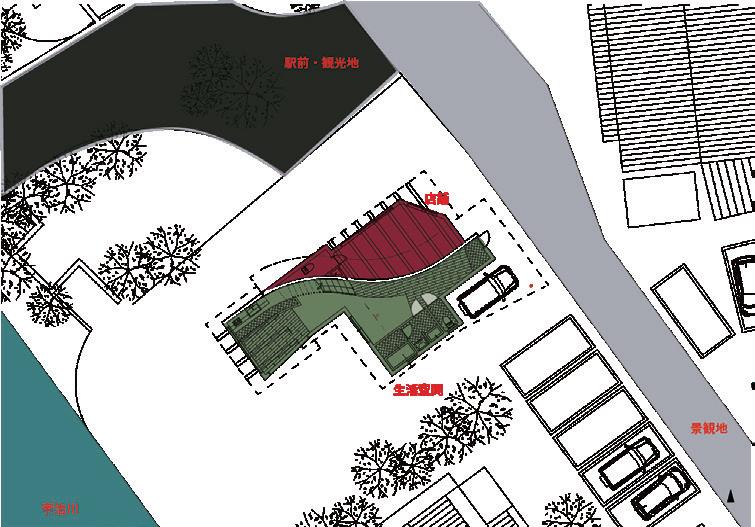

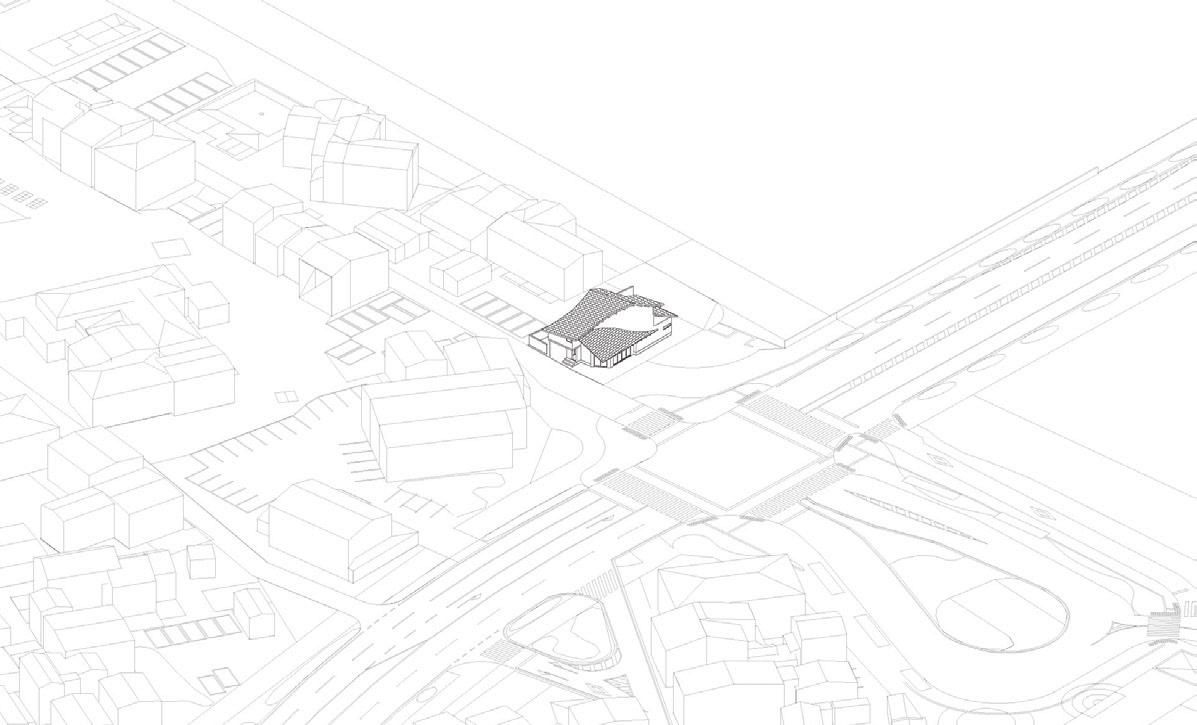

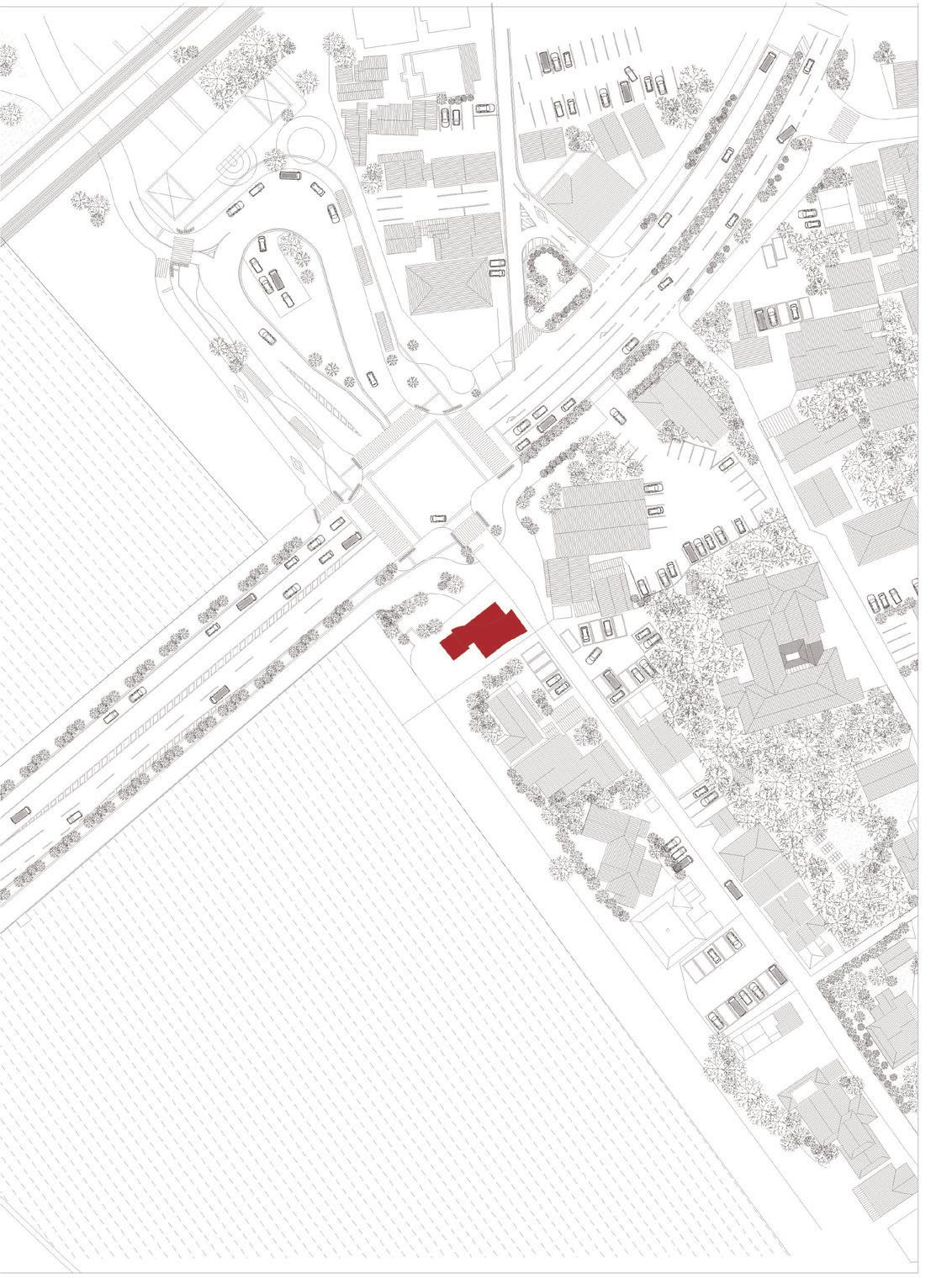

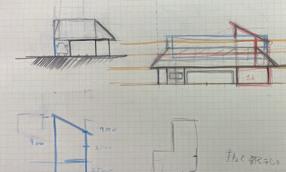

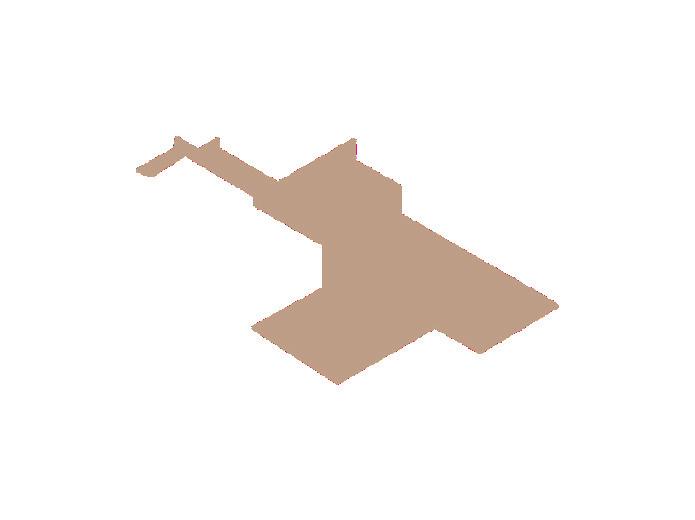

設計敷地 京都府宇治市 異なる風景の境界線上に建つ

さまざまな要素を持つ土地として 京都の宇治市に着目し、宇治駅周 辺を対象地とし設計を行う。

選定した敷地の北にはJRの宇治 駅、南には住宅地、東には自然の 景観として豊かな宇治川、西には 宇治、平等院とそれにつづく観光 地と通り・街区レベルで大きな特 徴を持つ土地の境界線上のような 土地を敷地として定め設計を行う。 東西南北、異なる風景や環境に対 して、建築内部の自立性と周辺環 境との取り合いを図る。

Elevation 1:300

部分の集合としての建築

エレメント同士の関係によって建築を構成する

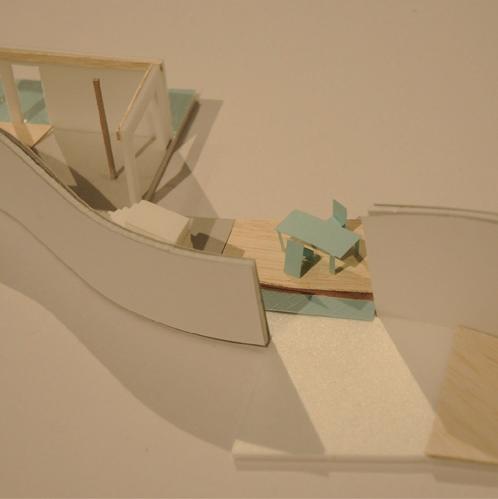

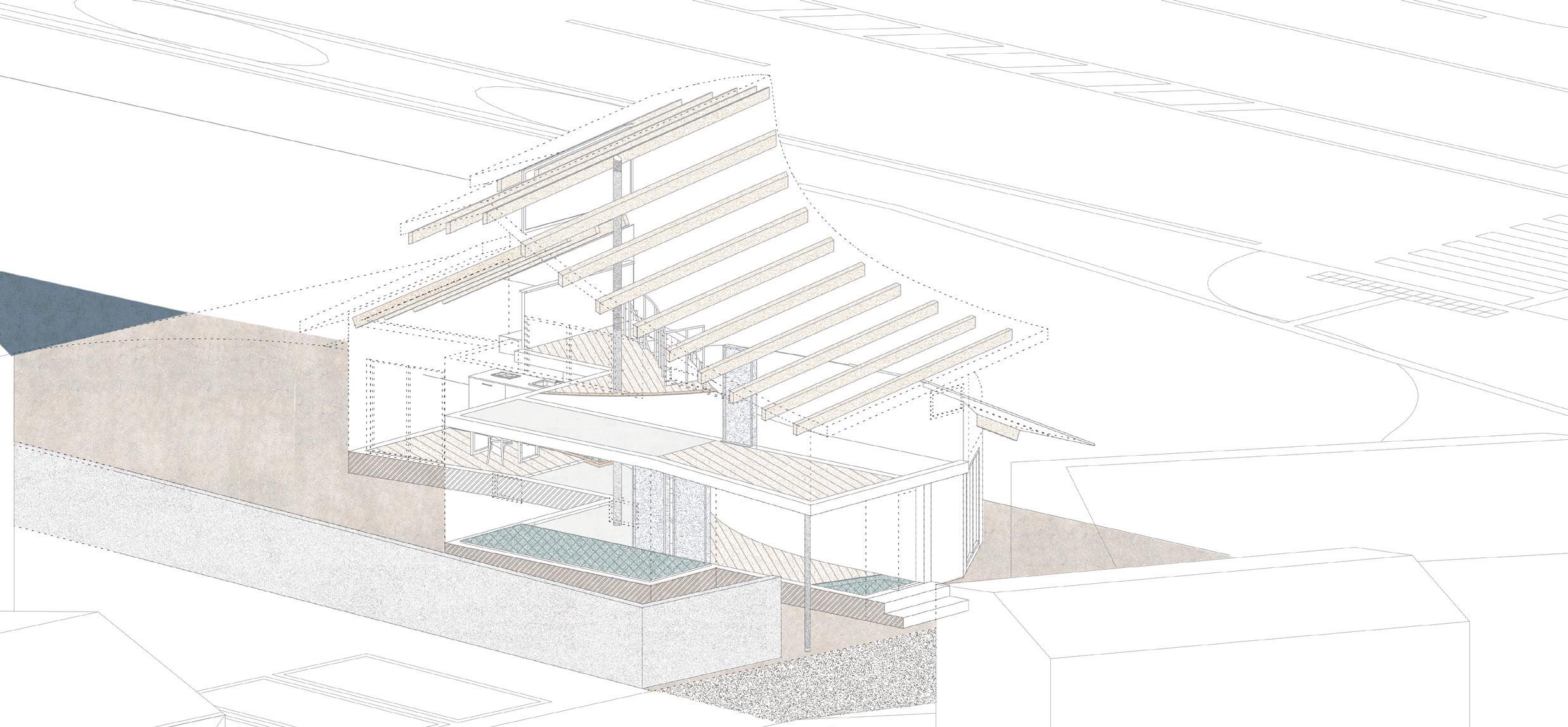

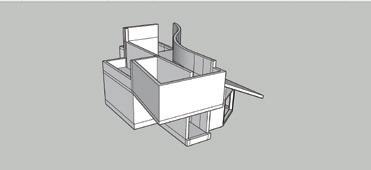

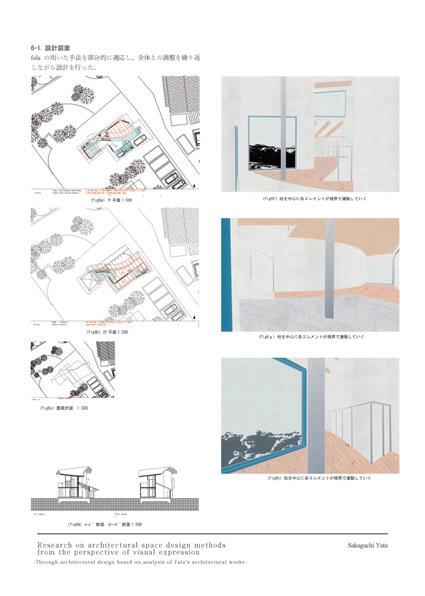

周囲の環境に合わせておおよそのボリュームと形態を設定し、細かな部分の取り合いを調整するように設計を行った。

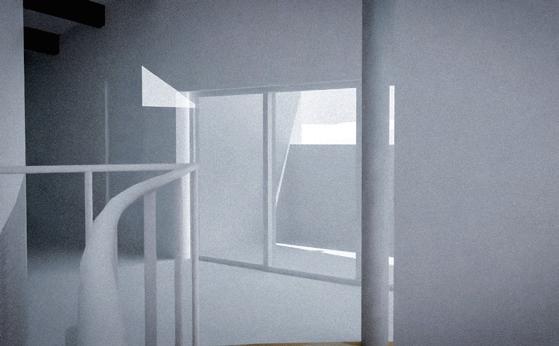

曲面の壁と屋根によって視線と動線の流れを設定し、連続する体験のなかで各エレメントが響きあうように各関係を調停した。

例えば、玄関の床仕上げの一部が水回り、ダイニングと連続した視界のなかで繰り返されることで生活の中で断片的で小さな体験のイメージがしりとりの互いに結びついていくような空間の在り方を目指した。

具体的には、各壁や視線の流れにそわせた床の割付や、視線と振舞いの境界で何度も繰り返される床の敷居など

小さな要素の組み合わせの建築を住人が読み解きながら暮らすことで小さなイメージの群れとしての空間ができるのだと考えた。

バラバラな空間を梁のイメージがつなぎ合わせる

視線のながれを誘導する曲面の屋根

ドアの色彩が建築内で何度も繰り返される

少し強調された敷居が建築のなかで繰り返される

視線と動線と結びつく床の割付

壁や視線に合わせた角度で各床の割付を設定する

曲面の壁が緩やかな視線のなかで空間を分ける 視界のなかで繰り返されるマテリアル 上下階を貫通する視点場としての柱

記号としての柱によって内外が意識のなかでつながる

ファサードのリズムに合わせた柱

小さな要素の集合としての建築

研究によって明らかにした手法を、空間のなかに散りばめられた。

組み込まれたエレメントや手法、それらは連続するひとの認識のなかで、視覚的な広がりを生む。

互いの関係が生活のなかで切り替わることで小さな体験が大きなもののなかに組み込まれていくような空間の在り方ができると考えた。

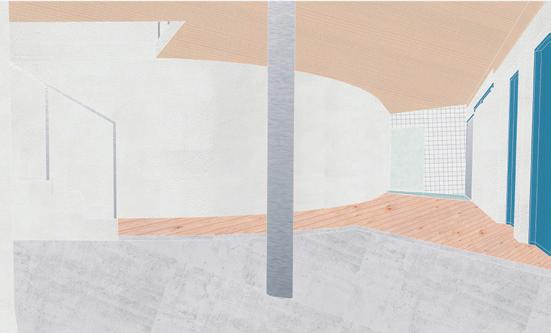

1F玄関

1Fホール・リビング 土間が奥へとつながり活動と視線を繋ぐ計画。

1Fホール 一本の柱が壁の曲線や建築内での活動の中心を与える。

1.Shop 2.Toilet 3.Entrance 4.Hall 5.Living

6.Dining 7.Toilet 8.Lavotory 9.Bathroom

A 同一単位の反復 B.空間の表裏変換 C 要素の対比と繰り返しによる断片イメージの統合

D 記号化と意味の剥奪・付与 E 平面的な装飾の要素への変換

1F Plan 1:200 1Fリビング 階段の壁と天井仕上げを共通とし上下の視界で一体感をつくる。

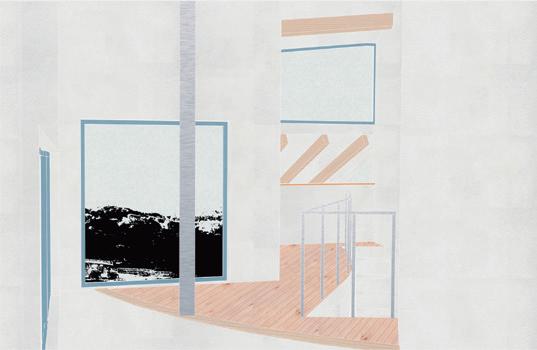

2Fホール 中心を示す柱のイメージの反復としての手摺。

2Fホール 色や素材、模様の反復により視界のなかでイメージを紡ぐ計画。

2F視点場 連続する梁と歪んだ屋根が視線の流れを誘導する。

視界のなかで各諸室や小さな要素が互いに見えあうように全体を構成した。

小さな要素や視線の流れをまがった壁や連続する梁のイメージによって誘導・関連付ける。

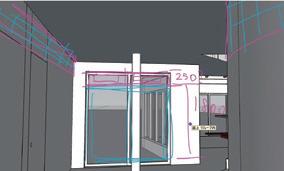

視界の端でそれぞれの要素がつながる 部分と全体、要素の見え方の検討 小さな部分のイメージを用いて設計を行うため、各要素の見え方を変化させるように以下のスタディを行った。 1.ボリュームによって周囲に合わせ形態の設定する。 2.与えた形の中で細かな要素の見え方を検討する。

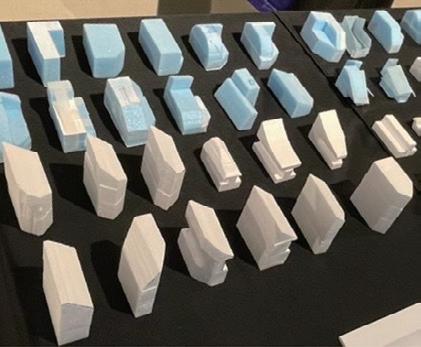

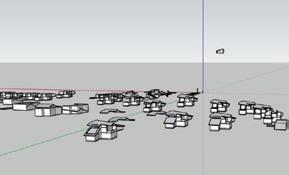

1.ボリュームによる形の検討 細かなエレメントを設計の主題として 扱うため、周囲の環境に合わせて、 諸室配置による高さ関係や全体像の 検討を行った。

2.要素の見え方を検討する ボリュームをもとにつくったパースを 様々な角度で書き出す。アイレベル でパースやモデルに直接書き込みな がら空間内での互いの関係を把握・ 検討し、その見え方を設計に反映さ せた。

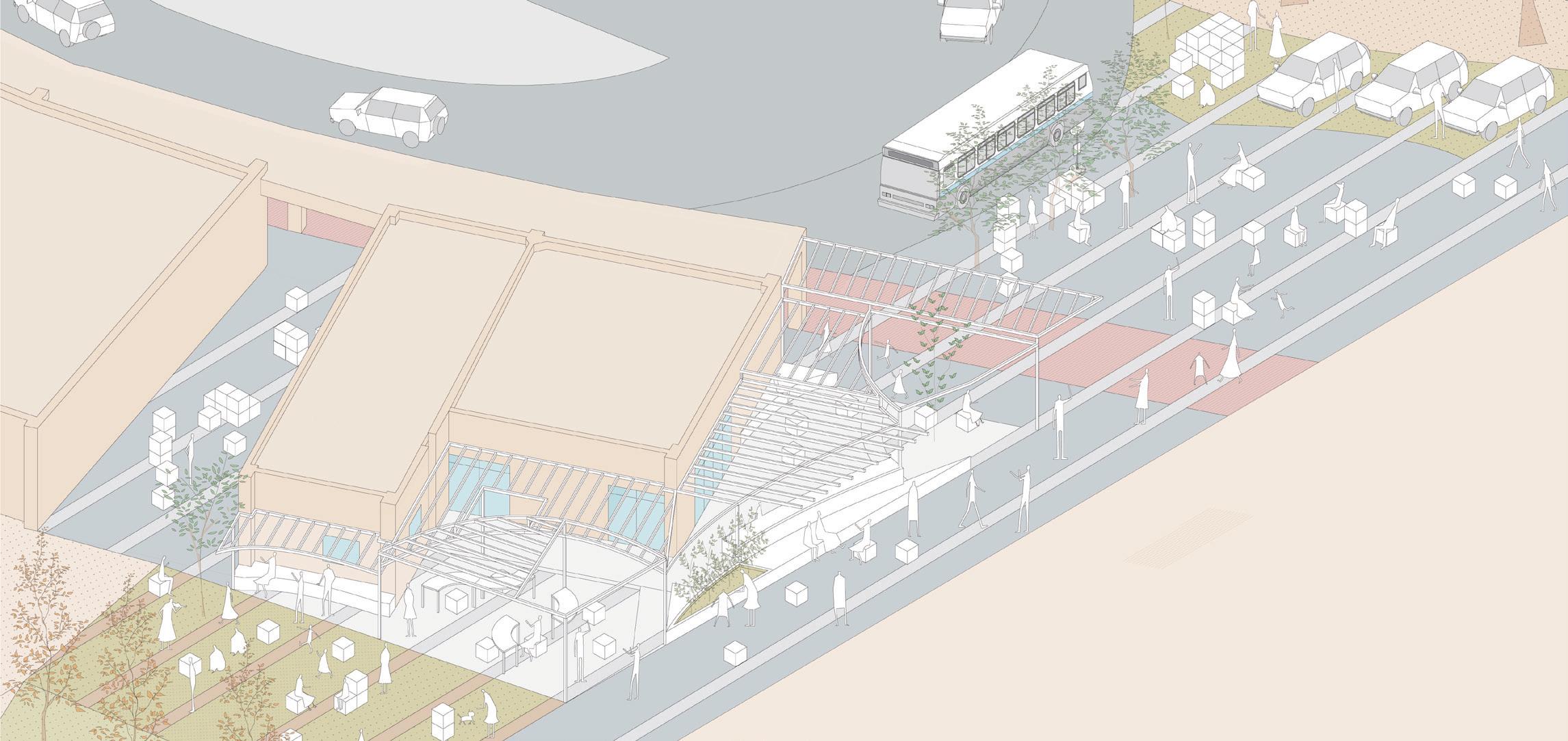

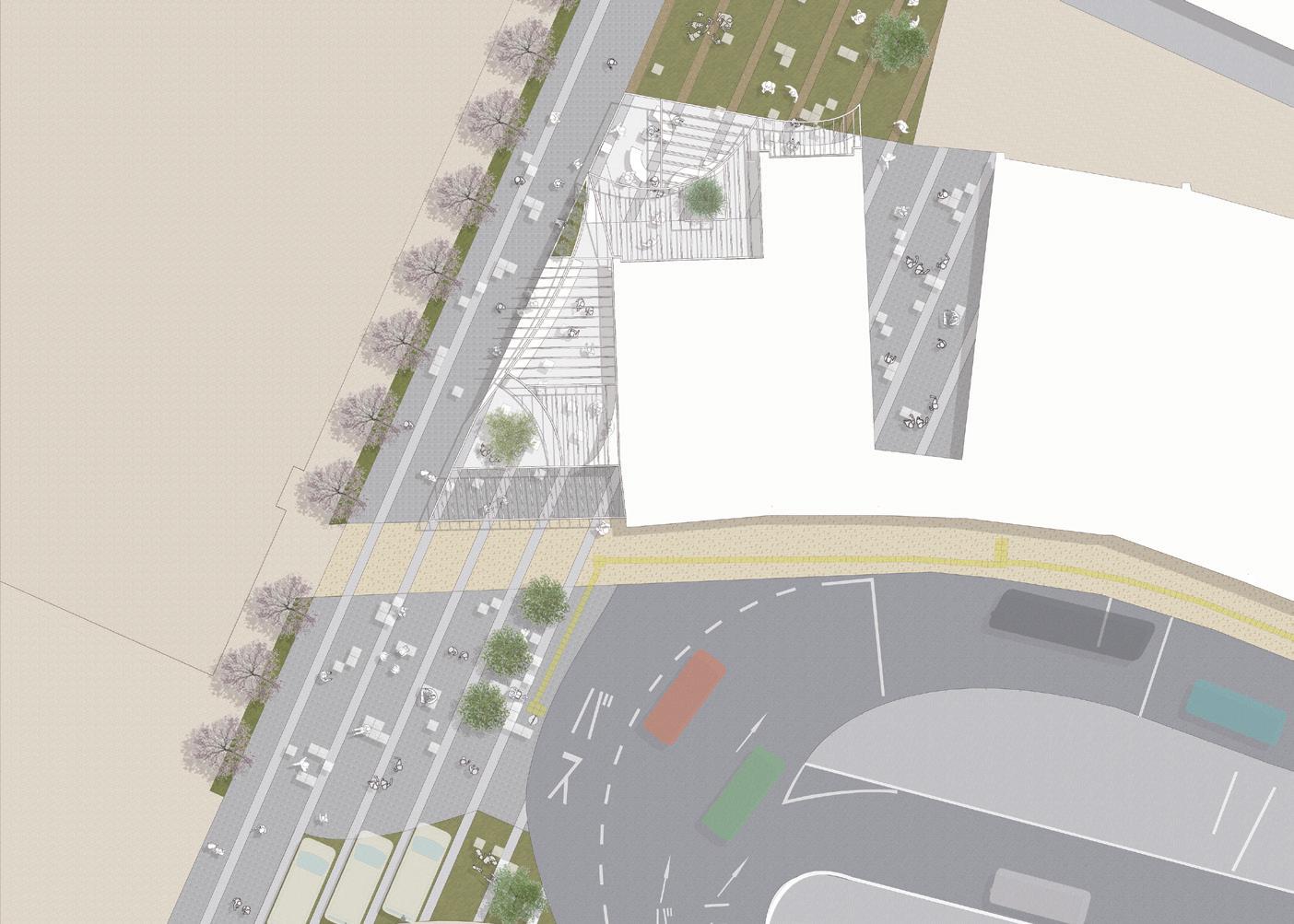

時間によって用途の変わる公園の提案

団地再生・広場の利活用を問う小規模のコンペにて提案を行った、公共空間の設計。

提案において現状の聞き込み調査、利用実態の分析を行った。

昼間は公民館を利用した子供の遊び場であると同時に敷地であるバス停周辺が無断 の駐車場として活用されている現状が明らかとなった。車幅に合わせた舗装と子供の 活動範囲に合わせた屋根を設計することで、人の遊び場、車の駐車場と用途の違う 空間が住み分け利用できる広場を提案した。

駐車場になっている広場

現地リサーチおよび敷地前に立地するカフェや周辺住民へインタビューを行うことで、 この場所が駐車場化していることがわかった。それは、敷地であるバス停と公民館が 地域の拠点であり、斜面の多い多聞台ではその拠点まで車による移動を行うといった 生活像が原因であると感じた。車利用が多い地域である反面、駐車場が少ない地域 であったため、敷地内の空きスペースを駐車場として勝手に利用されているとような 現状があった。そのような場に対して適切な空間の提案を行う必要があると考えた。

活動の輪としての広場

中高齢者が多く、衰退化しつつあるニュータウンであるにも関わらず、留学生である 外国人や小学生など若い世代が活発に対象敷地を使用している現状に着目し、対象 敷地の集会所を軸としてバス停から奥の空地までを利活用できるように誘導する空間 “activity circle”を創造する。

植栽によるゾーニングや素材の変化、屋根の有無などによって広場に様々な場を作る ことによって生まれた個々のアクティビティが環のように、循環することを目指す。

侘び寂びを嗜む風景をつくる

枝から滴る水をすくい取る器

「雨水が水槽に落ちる」という侘び寂びと、敷地である六甲山の風景を 切り取り反射する器と加工を施した石によって調和させることを試みた。

・枝から垂らしたワイヤーの先にミラースプレーによって加工を施した 石を固定する、固定した石は朝露を雫として切り取る。

神戸の六甲山の森林を対象に行ったインスタレーション提案。 雨筒から滴る雨水から感じた瞬間の美しさや、水の反射や器の反射、 それらを活かして森の中に日本特有の美意識「侘び寂び」の空間を表 現できないかと考えた。 石で水を表現する枯山水の技法を活用すること によって人と自然が関わる新たな風景をつくることを目指した。 水が落ちる出来事を形として切り取る 白玉砂利

・鏡面仕上げの器によって周囲の風景を反射させ雫の風景を掬い取る。

雨水と風景の反射による侘び寂びを、素材の変化や時間の切り取りで 表現した空間だけでなく、空間に人が入り、器を覗き込んだり、石に 触れてみたり、と空間と人が密接に関わり合う風景を作り出そうとした。

水が落ちる瞬間

1/30断面図

水が溢れ出す瞬間 谷に流れる瞬間

①水が落ちる瞬間 ②波紋で広がる瞬間 ③水が溢れ出す瞬間 ④谷に流れる瞬間

まとまりを作るニワとヤネ

街の既存施設と道でのふるまいに広場としてのニワと、 まとまり、かたまりとしてのヤネを設定しレベル差と素材 で人の距離感を整理する。

まちの○○と暮らす

まちとの関係を提案した集合住宅

人とまちでの生活が入り混じる集合住宅を設計した。敷地周辺に点在する商業施 設と、空地になっている土地に介入する形で人と生活が入り混じる建築のクラスタ -を設定し挿入していくように設計を行った。小さな空地がバッファゾーンとなり外 部空間と生活・プライベートの空間の隙間を複数提案した。

まちの生活景を読み解く

対象敷地はかつて商店街として栄えた土地であり、今なお解体や再開発が繰り返 される土地である。しかし現存する商業施設にはその土地での住民の生活がむす びついておりどこか懐かしい固有の風景を作り出していた。まちに点在する生活機 能と住人の生活、それらを組み合わせた建築の共用部を複数設計することによって まちの生活風景を継承する建築の在り方を考えた。

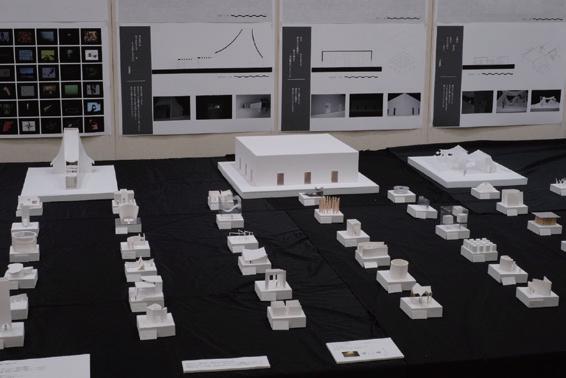

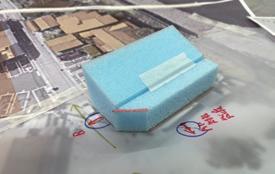

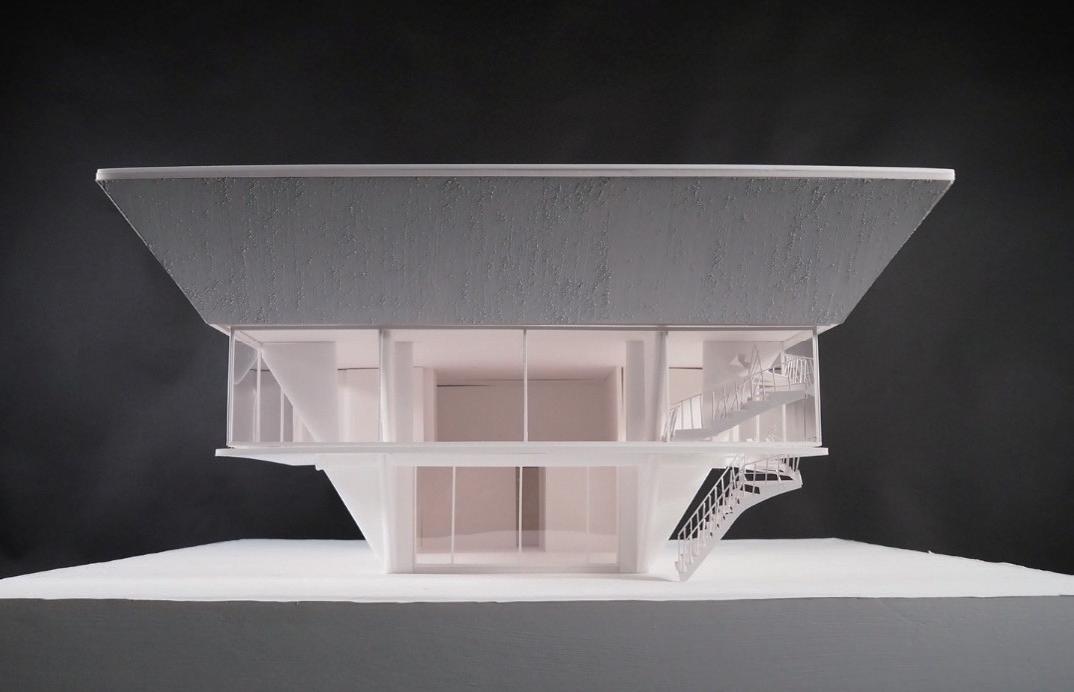

06.石井修生誕100年記念展 「模型制作」「図面作成」

2022年11月3日~11月27日、兵庫県立美術館で開催された「石井修 生誕100年記念展」において、展示された模型のうちひとつ(石橋サービスエリア)を担当。 また、展示に際して作成された石井修作品集において図面制作を担当した。

□研究室活動 展覧会準備 □活動期間:2022.05~2022.12

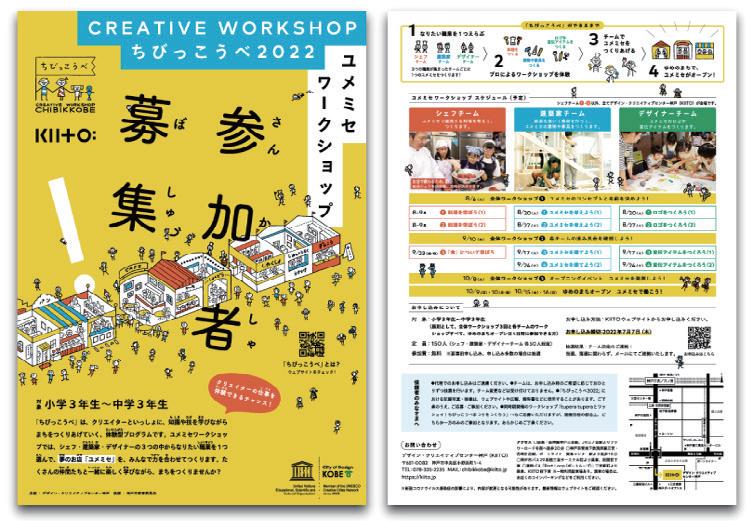

子供の作る模型を実現するWS 子供のつくった模型を、子供と 一緒に建築として設計・施工 を行うwsである。

会期中は子供のつくった模型を 彼らの要望を満たしつつ、一 緒に施工ができるように建築の 検討とwsのための資材調達・ 予算管理・スケジュール調整 を行った。

2022年8月6日~2022年10月16日の約二か月間、神戸で開催されたまちづくりワークショップ 「ちびっこうべ2022」(https://kiito.jp/schedule/workshop/articles/56394/)にて、建築家チー ムスタッフとしてワークショップの準備やスタッフとして活動を行った。子供のつくった建築を子供とともに施工 するといったものである。 主な活動内容としては小学生がつくった模型を元に実寸の建築の制作、毎週行われる子供との施工WSの ための資材調達や設計、ws当日の運営である。

08.「海の駅あいおい白龍城」外構木質拠点づくり 利用調査アンケート・ワークショップ □課外活動 アルバイト まちづくりWS □活動期間:2023.02

「外構部の木質化対策支援事業」として兵庫県相生市に建設されたウッドデッキスペース(設計:北野工作室)にて建設された空間の利用実態の調査のためのアンケートと 地域住民への利用促進と交流のためのワークショップにスタッフとして参加させていただいた。

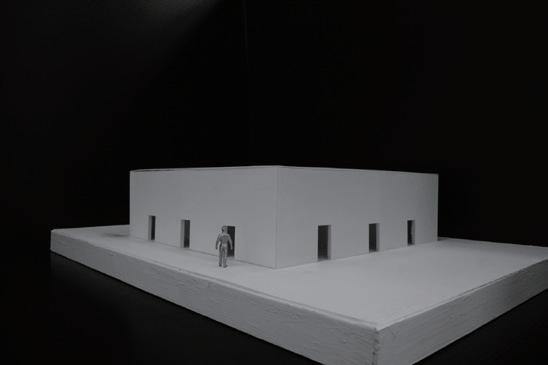

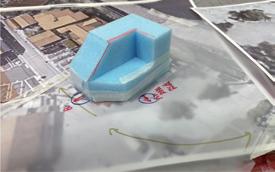

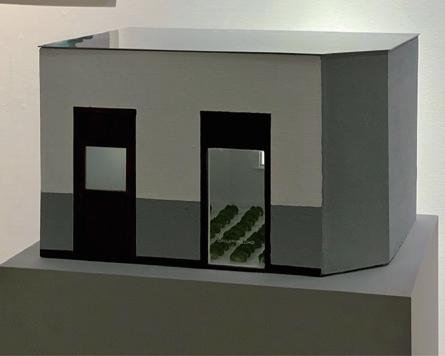

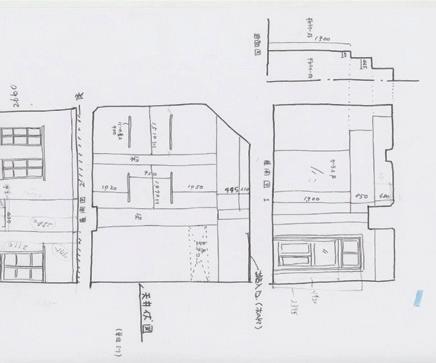

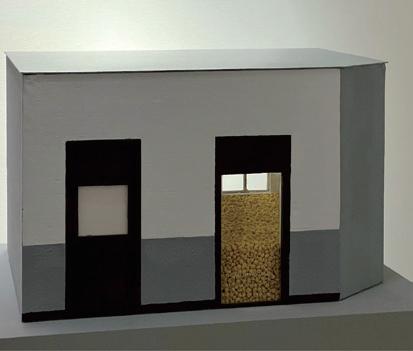

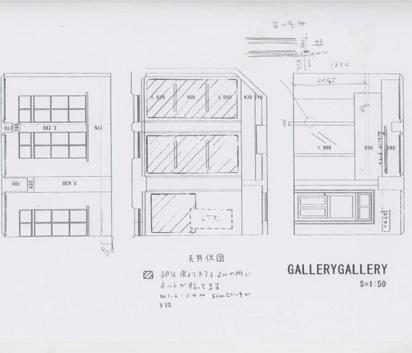

09.【京都国立近代美術館】「開館60周年記念 小林正和とその時代―ファイバーアート、その向こうへ」 展示模型制作

京都国立近代美術館で開催された展覧会「「開館60周年記念 小林正和とその時代―ファイバーアート、その向こうへ」に出展される作品(戸矢崎満雄)の模型制作を担当した。

京都に存在していたギャラリーをミニチュアにて再現を行う展示である。制作にあたり測量を行いそれらの情報を用いて制作を行った。

他者とつくること

修士論文では、建築家falaのドローイングに着目しドローイングと建築の関係についての研究を行った。 ドローイングから受ける印象や取り扱う要素を、視覚的な観点から分類し、建築を設計する試みである。 抽象的なドローイングと現実空間に影響を与える建築、現実と現実にないものの関係を視覚的に解き明かすこと で、新しい建築をつくることを試みた。 10.【執筆】 JIA MAGAZINE 415 11.【修士論文】 視覚表現からみる建築空間の設計手法に関する研究

『JIA MAGAZINE

学部時代の振り返りと大学院での取り組みについて考えて いることの変化について執筆した。卒業制作や個人での活 動だけでなく、大学院時代に取り組んだプロジェクト「石井 修100年記念展」について言及した。

ものつくりや制作は共同する他者や、依頼主がおり、そ れらと制作者自身の考えとの摩擦によってできる活動である ように考えていたことについて書き綴った。

個人の興味と取り組む活動について、人との関わりとプロ ジェクトリーダーとして活動を取りまとめる中で考えていたこ とは、少なからず自身の考えに影響を及ぼしていると、執 筆を通して感じた。

□修士論文 □研究期間:2022.04~2024.01

394』「目指せ建築家」特集への寄稿。

394』「目指せ建築家」特集への寄稿。