三、 文獻回顧與探討

(一) 都市水岸相關研究

1. 都市河川發展與治理

都市河川的特色包含:流經平原地帶或人口稠密地區、有人工修築 渠道與堤防的痕跡、明渠、暗渠交錯出現在地表(李肇嘉,2009),在城 市剛形成、以及以農業為重的時代裡,河川有著重要的地位,因此許多 重要城市都有都市河川流經。我國對河川治理有明確的法規,對於河川 的 不同面象有不同的法規與主管機關,保水方面有國家公園法、水土保 持法、土地法、森 林 法、環境影響評估法、水污染防治法、自來水法、 區域計畫法、野生動物保育法、文化資產保存法;治水與利水方面為水 利法所規範;親水則為都市計畫法所規範(游松峰,2018)。在這些與都

市河川治理相關的法規中,最高層級為水利法,而規範都市水岸的法規 則包含水利法、都市計畫法、水汙染防治法等。由此可知,都市河川與 水岸的治理,涉及不同政府層級的多項法規,因此都市水岸規劃需要跨 層級與部門單位的偕同治理,其推動困難度相對較高。

都市河川提供了許多功能,廖庭顥(

2016)將都市河川功能歸類為

水利、環境與社會功能,可得知都市河川對城市與民眾來說擁有多項特 質,其空間組成也不只是有水流過的區域,其兩側的護岸、堤防、橫跨 河川的橋樑、生物與植栽、人行空間甚至鄰近的建築物都可能是組成都 市河川的要素(吳文昇,2020)。

2. 都市水岸空間與利用

都市的水岸或河岸是長條狀、連續性的空間。在擁擠的城市中,水 岸空間所涵構的植生空間、休憩空間、生態空間與令人感到開闊的空間 特性是難能可貴的。因此若城市中具有水岸空間,則可以創造出提供市 民休憩放鬆的空間、同時也 能具有生態意義,能有效提升都市的宜居性 (谷祖倫,2012)。

都市水岸空間的利用大致可以區分為三類:分別是治水利用模式、 利水利用模式與環境利用模式(李信諭,2002 )。治水利用模式為還可分 為整治堤防與整治水質,此利用模式中河川與居民的關係較為薄弱,多 使用堤岸來隔斷河川與城市;利水利用模式有利用水本身來作灌溉、民 生、產業等用途(郭統譽,2013);環境利用模式中人與水的關係較其他 模式更為親密,如建造親水空間、生態保護等用途,此模式有較多的休 閒遊憩空間規劃在河岸中,也是近年轉變的利用模式。

國內的都市水岸空間在

1980 年代開始重視都市綠地與生態後開始有 了水岸空間再造的議題產生(黃珩婷,2014 ),原來的河岸空間可能受工

3

業化的影響,廢水汙染影響水質,鐵皮工廠影響景觀,空汙廢氣造成生 態破壞,在政府的規劃下都市水岸才朝著汙染改善、景觀再造與遊憩、 親水空間的方向發展,同時帶動了舊市區更新。

(二) 遊憩吸引力與滿意度因子

1. 遊憩吸引力

遊憩吸引力起源於遊憩空間帶給民眾的認知價值和民眾心中的遊憩 動機,使遊客有意願前往遊憩空間,而遊憩活動只是指其過程,遊憩的 體驗才是遊客想獲得的最終目的(周秀蓉、吳明怡,2007)。遊憩活動的 參與僅是遊憩過程,其最終目的在獲得開心、放鬆等遊憩的體驗,而遊 憩吸引力則是進一步探討遊憩資源對民眾遊憩動機的影響程度,廖芬蘭 (2019)在分析探討公共自行車遊憩資源時將遊憩吸引力分成四個項目, 分別是「藝文活動景點」、「宗教歷史風貌」、「設施服務」及「自然景觀」。

2. 遊憩活動滿意度因子

滿意度因子是建構顧客滿意度的因素,顧客 使用完產品後會獲得不 同的體驗,若與使用前的期待相符,就會讓顧客感到滿意,反之則不滿 意(林永森、張孝銘, 2007)。顧客滿意度常分為對設施的滿意度、對活 動的滿意度與對自然環境的滿意度。對遊憩設施的滿意度細項, 林 欣 儀 (2009)將其分為位置便利、空間舒適、設施安全、設施材質、設施娛 樂、設施充足、設施多樣、設施獨特、提供教育、服務品質、環境維護、 視覺美觀、展演活動等十三項因子,來設計對碧潭風景區的遊憩設施與 服務的問卷,研究發現「無障礙設施」、「遮陰設施」、「停車場空間」等 為民眾最不滿意的項目,往後規劃可優先改善; 此外也建議了規劃時增 加活動多樣性並結合在地人文歷史內涵,增加遊客的重遊意願。 滿意度 因子與遊憩吸引力多用在分析有遊憩活動與服務的場域,例如:遊樂園 (周秀蓉、吳明怡,2007)、休閒牧場(林永森、張孝銘,2007 )與風景 區(盧慶龍,2010)等,對於都市水岸的探討相對稀缺。

(三) 小結

都市河川在都市發展的各個進程中有其主要機能,由灌溉、運輸功能 逐漸轉變到現代城市中對都市居民遊憩空間的提供。 臺 中綠川亦是因應農 業灌溉而生,至今水岸空間則是提供了居民活動與休憩的功能。然而,過 去 臺 灣對於都市水岸遊憩空間的相關研究相當稀缺 ,都市水岸空間的改造

是否能迎合都市居民的需求並提供吸引力,仍是過去沒有探討過的議題。 國內現階段對於評估遊憩設施空間吸引力的指標,多用在遊樂園與風景區 等大型主題景點,少有水域有關的評估方法與指標,針對都市水岸的遊憩 需求與偏好評估研究更是少之又少,故本研究欲填補此研究缺口,並提供

4

未來的都市水岸空間規劃的實用參考。

四、 研究架構與方法

(一) 案例地區

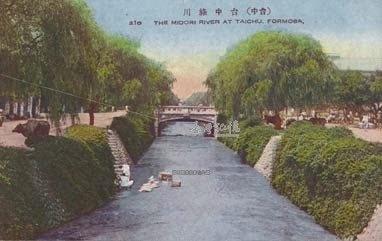

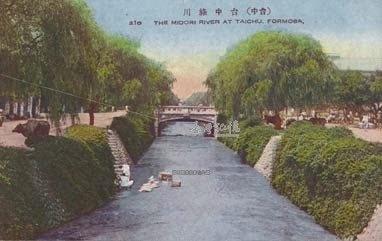

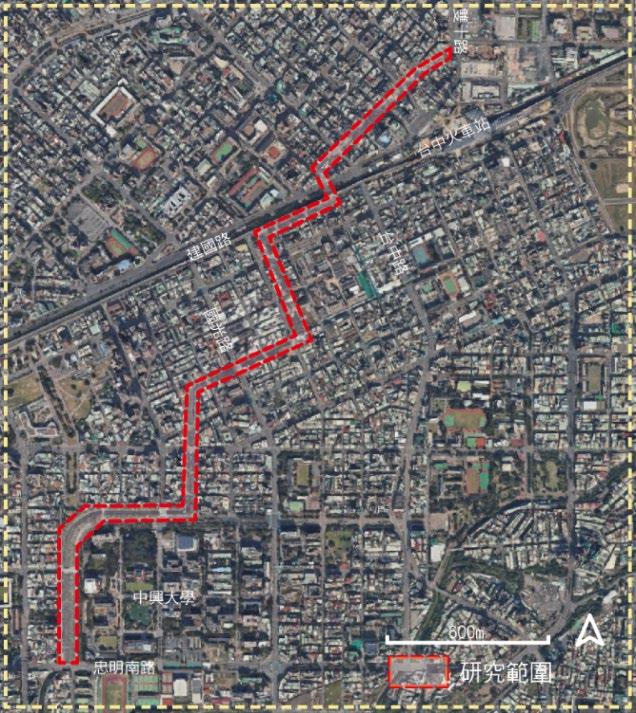

臺 中市有多條河川流過,皆與都市發展息息相關,其中又以流經舊市 區精華地帶的綠川尤為重要,故本研究選擇綠川作為案例地區。綠川自旱 溪入流,在日治時期因河岸綠樹繁多得名(圖 1),從日治時期因人口成長, 政府便著手進行整治、築堤防等工作,原有河川功能是農業灌溉,河道走 向曲折蜿蜒(顏良純,2013)。日治時期人口增加, 臺 中市區以二、三級

產業為發展重心,曲折的綠川河道妨礙了都市發展,於是在 1905 年左右在

臺 中公園至火車站間進行截彎取直工程,自此開始,綠川各段陸續有截彎 取直與整治河岸工程。綠川在都市中的角色已經逐漸轉變為排水功能。 1960 年代綠川沿岸已被攤販與吊腳樓佔據(圖 2),原有種滿柳樹的景觀遭 破壞,直到 2010 年代才將吊腳樓完全拆除,綠美化工程在 1999 年後開始 (陳樹群、蔡喬文 2013)。

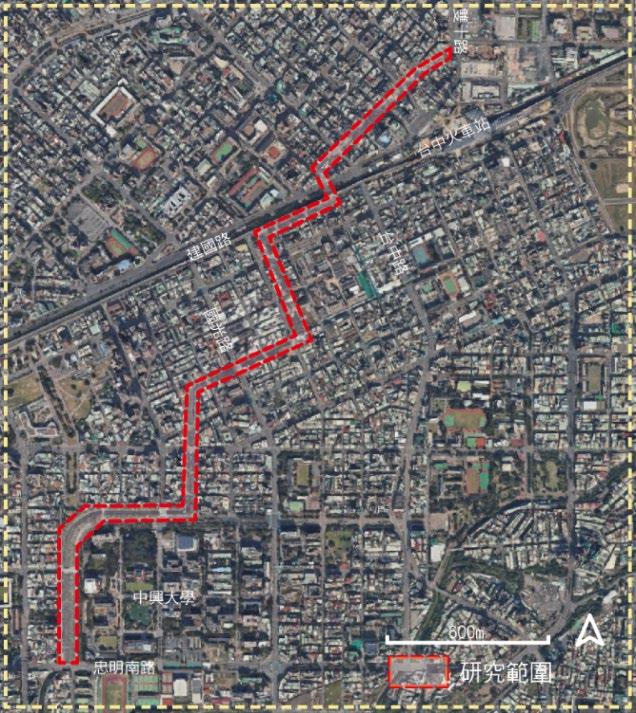

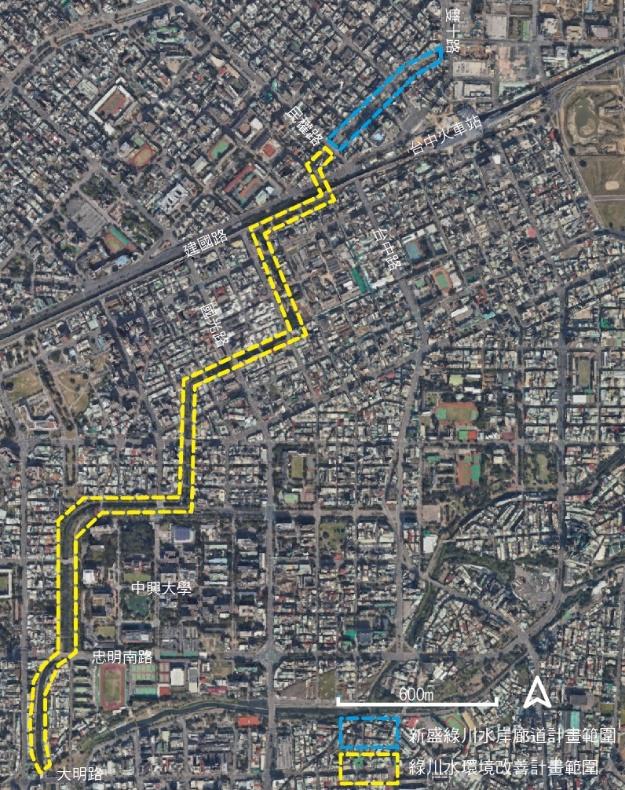

綠川沿線近年推動了「新盛綠川水岸廊道計畫」與「綠川水環境改善 計畫」,使綠川水岸獲得了許多綠地與遊憩空間( 臺 中市水利局,2017)。 「新盛綠川水岸廊道計畫」是臺中市政府為了讓綠川復興,在 2015 年開始 推動的河岸整治計畫,「新盛綠川水岸廊道計畫」(圖 3)之執行,首要解

決的是河川水質清潔,使用的是礫間處理法來淨化水質;再來是水安全方 面,著重於防洪水並提升堤防的強度來保護市區居民;其三是水空間,打 造遊憩設施與遊憩空間並結合綠川的文化特色來推廣,同時復育自然生態

環境,找回生物多樣性。

圖 1 綠川(1920 年代)

資料來源:國家圖書館臺灣記憶網站 https://tm.ncl.edu.tw/article?u=001_004_0000363673

圖 2 綠川岸邊的吊腳樓

資料來源:中央研究院數位文化中心開放博物館網站 https://openmuseum.tw/muse/digi_object/3136e4949f962153aa98

e2b6a78d4c73

「綠川水環境改善計畫」(圖 3)為「新盛綠川水岸廊道計畫」的延續 計畫,希望能夠改善綠川下游水質,增加親水空間;提高南區的生活品質 並串聯中區再生計畫,創造綠川的河道意象(臺中市水利局,2017)。

5

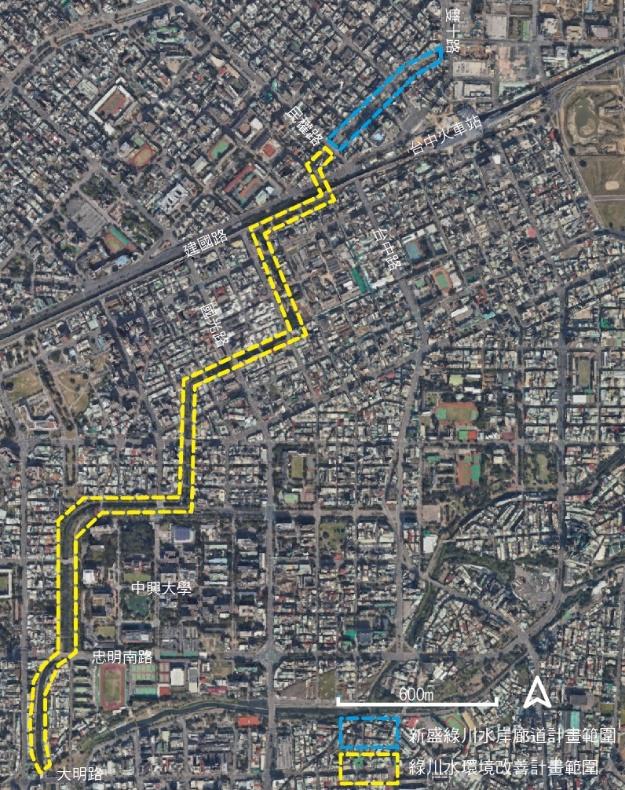

由於都市河川之明渠河段 與河岸遊憩活動之間具有相互影響關係,而 綠川在雙十路前之河段多為地下暗溝,不易觀察也缺少民眾遊憩空間,故 本研究選擇作為案例地區之綠川河段為雙十路後明渠段至忠明南路段(圖 4),範圍包含了上述兩個重要的環境改善計畫。

圖 4:研究範圍

、本研究繪製

6

圖 3 新盛綠川水岸廊道計畫範圍、綠川水環境改善計畫範圍 資料來源:google earth

、本研究繪製

資料來源:google earth

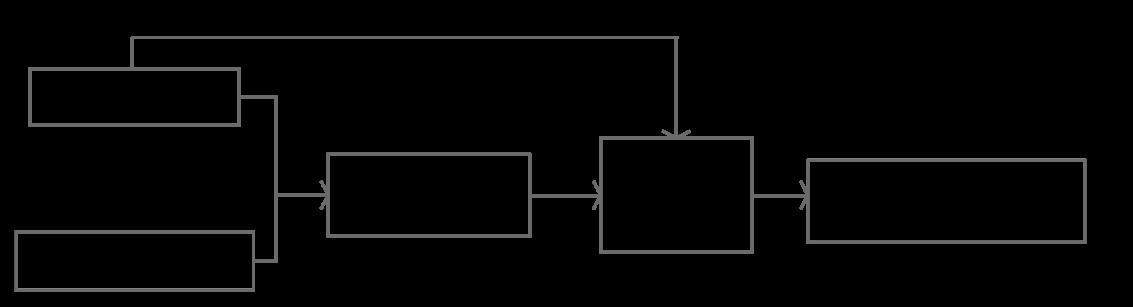

(二) 研究架構 方法

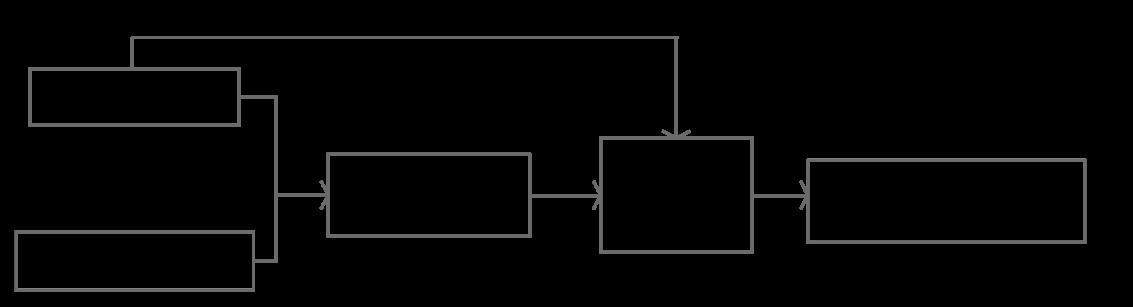

本研究之研究架構圖如圖 5 所示,首先透過現地觀察了解民眾在綠川 水岸的使用行為、以及水岸設施物盤點,藉此進而界定出綠川水岸的遊憩 空間形式與類別、機能。其次,再進一步透過問卷調查了解綠川水岸對於 民眾的遊憩吸引力及民眾滿意度,最後再透過問卷分析結果探討民眾對於 都市水岸遊憩空間的偏好。

圖 5 研究架構圖

1. 問卷設計 (1) 問卷問項及出處

A. 遊憩吸引力、活動情形與動機 此區問項有同行者、遊憩頻率等 活動情形問項 ;與遊憩吸引力有

關的問項有遊憩動機、遊憩吸引力與適合進行的活動三個問項,皆以 複選題形式讓受試者填答。

表 1 遊憩吸引力、活動情形與動機問項表

自己;情侶;家人;

家人(含 6 歲以下);

主要同行者

家人(含 65 歲以上);

朋友/同事/同學;寵物

一周 3 次以上;

一周 1~2 次;

遊憩頻率

一個月 1~2 次;

一年 1 次以上; 第 1 次到訪

7

問項 問項內容 尺度種類

類別尺度

順序尺度 預計停留時長 30 分鐘內; 30 分鐘至 1 小時; 1~2 小時;2~3 小時; 3 小時以上 順序尺度 選擇此地原因 住在附近;網路推薦; 媒體報導推薦; 親友推薦 類別尺度 遊憩動機 親近自然;欣賞風景; 類別尺度

交通工具

拍照;參與活動;

放鬆心情;跑步/散步;

增進同行者感情;

使用遊樂設施/體健設施

步行;機車;腳踏車;

汽車;大眾運輸

靠近水;綠蔭充足;

靠近市區交通方便;

類別尺度

遊憩吸引力

景觀漂亮;平坦且空間大

方便運動;帶狀空間方便 慢跑、騎腳踏車

跑步/散步;騎腳踏車;

類別尺度

適合進行的活動

欣賞風景;拍照;遛狗

野餐;休息

類別尺度

B. 遊憩滿意度-硬體設施 此區問項參考林欣儀(2009)的研究中遊憩滿意度十三因子中的

位置便利、空間舒適、設施安全、設施充足、提供教育、服務品

質、展演活動因子來設定問項;同時參考廖芬蘭(2019)之研究中

探討公共自行車遊憩滿意度之「設施服務」因子制定問項。

表 2 遊憩滿意度-硬體設施問項表

問項 問項參考 尺度種類

此空間座椅、涼亭等休憩設施很充足

此空間座椅、涼亭等休憩設施很舒適

此空間動線設計良好

此空間旅遊資訊與標示清楚

此空間遮陰充足

此空間鋪面平整且有無障礙坡道

此空間夜間照明充足

此空間是安全的 此空間是適合騎自行車的

林欣儀 2009

等距尺度

廖芬蘭 2019 此空間經常舉辦活動

C. 遊憩滿意度-體驗品質

此區問項參考 林 姿宏 (2011) 之研究中景觀美質與心理認知之的

體驗品質因子來制定問項。

表 3 遊憩滿意度-體驗品質問項表

問項

此空間的景觀是有連貫性的

此空間令人放鬆

此空間是有變化、不單調的

問項參考 尺度種類

林姿宏 2011 等距尺度

8

此空間是有親水性的 此空間的景觀是和諧的 此空間是不擁擠的

2. 前測問卷調查 問卷擬訂後即進行前測 ,目的是確認問卷題目語意是否順暢有無錯別 字編排是否適當或有邏輯問題,同時檢測問卷是否有足夠信度、遊憩滿意 度的兩個構面之間分類是否準確。

前測採便利抽樣法,問卷受測者為研究者的系上同學,以 GOOGLE 表

單形式搭配現場照片(帶狀空間)進行調查,前測問卷共 17 份皆為有效問

卷,透過 SPSS 軟體進行第二部分遊憩滿意度的信度分析,硬體設施之構面

的 Cronbach's Alpha 值為 0.896;體驗品質構面的 Cronbach's Alpha 值為 0.911。

α值若介於 0.35 到 0.70 之間即可接受;若α值高於 0.70 則屬於高信

度,依據此標準,兩個構面之α值皆高於 0.70,可以用來進行研究。

3. 正式問卷調查

正式問卷於 2023 年 1 月 14 日至 1 月 29 日(包含平日與假日)下午三 點至六點之間在面狀(A 和 B)、帶狀(C 和 D)、點狀(E 和 F)空間發放,

三種類型空間各發放 50 份,共 150 份,發放對象為各空間中的使用者,同 時使用紙本問卷與 QR CODE 電子表單填答增加民眾填答意願,紙本問卷若 有未填答問題則視為無效問卷,電子表單則將所有問題設為必須填答。

五、 研究結果

(一) 都市發展與綠川功能之演變

臺 中市是由河 流沖積 出的平坦平原,地表河流、水系發達且地下水源 豐富,流經市區的河川就有綠川、柳川、梅川、土庫溪等,市區外圍的筏 子溪、旱溪、烏溪等溪流更是中部重要的灌溉資源,河流密布的 臺 中市,

城市發展進程也與都市河川息息相關 ,都市居民與綠川的互動關係可依 李 信諭(2002)對 都市水岸與親水空間利用關係之研究分為三個階段,分別 為利水利用模式、治水利用模式與環境利用模式。

1. 利水利用模式(1940 年代前)

綠川在日治時期的市街改正前 就是 臺 中市舊市區居民的生活、灌溉 用水源,但當時的綠川河道蜿蜒且舊市區有多條細小河川流過,常因暴 雨導致河流氾濫成災,於是為了預防災害與配合市街計畫的街區走向, 在 1901 與 1903 進行了市區改正工程並將綠川在現今臺中火車站以北的 河道分段進行截彎取直工程 ,此時鐵路以北的綠川沿岸產業已從農耕為 主轉變為二三級產業為主(顏良純,2013 )。

9

至 1910 年代臺中市區因人口移入與鐵路通車開始向外擴張,現今的 南區開始蓬勃發展,綠川在鐵路以南之尚未整治河道蜿蜒曲折,便在 1921 年的市區計畫變更時劃入綠川南段水路變更,至 1930 年代分段完成 鐵路以南到現今建成路附近的綠川截彎取直工程。1940 年代發布的都市 計畫與 臺 中市都市計畫變更圖有將綠川繼續往南整治並截彎取直的計畫, 但因戰爭因素此計畫 並未即刻執行 ,此時綠川與居民的關係尚為利用水 資源的利水利用模式(李信諭,2002)。

2. 治水利用模式(1940 年代至 1999 年)

1945 年後日治時期結束, 臺 灣由國民政府接收,雖有行政區域之變 更,但臺中的都市發展依然沿用 1940 年代的都市計畫圖進行。在此都市 計畫中市區的綠地空間與公共設施已經基本成 形 ,綠川之藍帶與沿岸綠 帶也與今日大致相同,休憩空間之出現代表了計畫對於居民生活品質提 升的重視。但在國民政府遷 臺 期間 臺 中市人口大量移入,居住空間部則 使市區出現大量違章建築,綠川兩岸更長出吊腳樓。

此時市區的土地不當利用造成公共設施不足、休憩空間消失與生活 品質低落等問題,因此開始了 新的都市計畫與市地重劃等一系列土地相 關政策,被占用的河川地逐漸恢復成河道,但民生、工業廢水的污染還 在持續。綠川在被持續汙染與原有綠帶景觀被破壞下,成為附近居民心 中厭惡的臭水溝,在 1980 年代的河道整治工程多做成水泥三面光的河道, 更在火車站前河段加蓋,此時居民與綠川的關係已逐漸疏遠 成河川使用 中的治水利用模式(廖庭顥,2016 )。

3. 環境利用模式(1999 年後至今)

綠川沿岸的綠美化工程在 1999 年後才開始執行,綠川開蓋和環保意 識的興起使沿岸綠帶等休憩空間增加,人與河的關係變得親密,現今綠 川的使用模式已轉為生態 保護與休閒遊憩為主的環境利用模式。乾淨的 水質是親水空間的基本條件,因此在綠川使用了礫間淨化工法、汙水截 流 與分開上下層河道的手法,雖然維護費用昂貴但可有效減少水質汙濁、 有臭味等現象(張莉欣,2021)。

(二) 綠川沿岸遊憩空間盤點

1. 觀察法

(1) 使用行為觀察

A. 觀察時間:平日假日各一天,於下午三點至六點之間擇一小時進 行調查。

B. 觀察內容:不同遊憩空間下使用者的類型與種類、使用者從事的 活動類型,將其分為運動、休息、拍照、野餐與其他類型, 其他 有遛狗、講電話、騎單車、晾被單、釣魚 等行為比例較少的活動

10

項目。

(2) 軟硬體設施盤點

A. 觀察內容: 空間形式 、植栽的配置 概況 、鋪面的類型、座椅廣場 等設施分布、使用者聚集點的分布。

2. 遊憩空間形式與類型界定

依據以上兩種觀察結果,將綠川沿岸的遊憩空間分成面狀空間、帶 狀空間與點狀空間三種 (圖 6)(周志龍,2015)(李虹萱,2019 ),並選

定其中六個使用者較多之空間為問卷發放地點 (表 4)。面狀空間為形狀

較方正且同時容納人數較多之空間,如公園、廣場;帶狀空間為長條 形 的步道或景觀橋,使用方式會是較為流動的;點狀空間為停留點,小可 能是座椅,大可能是涼亭或階梯表演舞臺,多散落在帶狀空間附近。

11

圖 6 綠川水岸遊憩空間盤點圖 資料來源:google earth

、本研究繪製

空間形式

表 4 問卷發放地點使用行為觀察表

地點 /附屬空間形式 使用行為 現場照片

A 長春國民運動中

心旁和公園

/公園

平日

運動 65% (54 人)

休息 25% (21 人)

拍照 0% (0 人)

野餐 4% (3 人)

其他 6% (5 人)

假日

運動 68% (97 人)

休息 24% (35 人)

拍照 0% (0 人)

野餐 2% (2 人)

其他 6% (8 人)

面狀空間

帶狀空間

B 東協廣場前

/廣場 平日

運動 4% (2 人)

休息 66% (32 人)

拍照 18% (8 人)

野餐 10% (5 人)

其他 2% (1 人)

C 忠孝路至復新街 /人行步道

平日

運動 61% (16 人)

休息 20% (5 人)

拍照 11% (3 人)

野餐 0% (0 人)

其他 8% (2 人)

假日

運動 0% (0 人)

休息 68% (69 人)

拍照 18% (18 人)

野餐 12% (12 人)

其他 2% (2 人)

假日

運動 66% (22 人)

休息 13% (4 人)

拍照 0% (0 人)

野餐 0% (0 人)

其他 21% (7 人)

12

點狀空間

D 頂橋福德宮至忠

明南路 /景觀橋與人行步道

平日

運動 67% (37 人)

休息 24% (13 人)

拍照 4% (2 人)

野餐 0% (0 人)

其他 5% (3 人)

假日

運動 71% (34 人)

休息 15% (7 人)

拍照 0% (0 人)

野餐 4% (2 人)

其他 10% (5 人)

E 信義南街、忠孝

路 55 巷路口座椅 /休憩座椅

平日

運動 76% (26 人)

休息 21% (7 人)

拍照 0% (0 人)

野餐 0% (0 人)

其他 3% (1 人)

假日

運動 68% (17 人)

休息 16% (4 人)

拍照 0% (0 人)

野餐 4% (1 人)

其他 12% (3 人)

F 忠孝路 57 巷、有

恆街 136 巷路口涼

亭 /涼亭

平日

運動 50% (13 人)

休息 34% (9 人)

拍照 4% (1 人)

野餐 8% (2 人)

其他 4% (1 人)

假日

運動 44% (16 人)

休息 42% (15 人)

拍照 0% (0 人)

野餐 8% (3 人)

其他 6% (2 人)

13

根據使用行為觀察選定問卷發放點之面狀空間為 長春國民運動中心 (A) 與東協廣場前 (B) 兩段,長春國民運動中心前有小廣場旁邊還有 鄰里公園在綠川旁,有體健設施與兒童遊具,此段人流大使用者也多; 東協廣場前鄰近 臺 中火車站、客運站等交通樞紐,通勤人流多且下午時 段有在草地與河岸邊野餐聊天的使用者。

帶狀空間則是選定 忠孝路至復新街 之人行步道 (C),此段步道筆直 且鄰近道路車流量較小,有許多在此慢跑與散步的使用者; 頂橋福德宮

至忠明南路 (D) 則是人行步道與景觀橋組成的空間,此段雖然鄰近道 路車流量較大,但人行道與車道間的綠帶較大有阻隔車道干擾的效果, 使用者同樣以慢跑運動居多。

點狀空間選定 信義南街、忠孝路 55 巷路口休憩座椅(E )和 忠孝路

57 巷、有恆街 136 巷路口涼亭(F),兩處皆為兩帶狀空間之間的節點, 使用者行為多為休息或附近居民在此聊天,也有帶狀空間運動經過的使 用者。

(三) 不同水岸空間形式對遊憩動機、遊憩吸引力與遊憩滿意度之影響 1. 受測者基本資料分析

問卷回收共 149 份,分別為面狀空間 49 份、帶狀空間 50 份、點狀空 間 50 份,皆為有效問卷。

受測者性別佔比男性為 45.6%,女性為 54.4%,兩者並無太大差異; 年齡分布 21~40 歲之區間最多為佔總樣本數 47.7%,最少的是 65 歲以上

佔總樣本數 2%;教育程度分布最多是以大學最多佔總樣本數 67.8%;目 前居住地以其他縣市 最多佔總樣本數 53.7%,其次為 臺 中市其他地區 佔 總樣本數 45%,離研究範圍步行五分鐘內之當地居民則最少僅 佔總樣本

數 1.3%。

表 5 受測者基本資料次數分配表

14

3. 小結

問項 次數 百分比 (%) 性別 男 68 45.6 女 81 54.4 年齡 20 歲以下 66 44.3 21~40 歲 71 47.7 41~64 歲 9 6.0 65 歲以上 3 2.0 教育程度 國小(含以下) 2 1.3 國中 4 2.7 高中/高職 25 16.8 大學 101 67.8 研究所以上 17 11.4 目前居住 臺中市步行五分鐘內地區 2 1.3

2. 描述性問項分析

(1) 主要同行者

三種空間的同行者皆為朋友/同事/同學最多 ; 帶狀空間選擇自己的次 多站樣本數 32%, 因 帶狀空間使用行為多為慢跑、散步等一個人進行的 活動;點狀空間選擇自己和家人的占比相近分別為 22%與 20%,因 使用 行為多為運動休息或附近居民在此聊天,與使用行為觀察的結果相符。

表 6 主要同行者次數分配表

(2) 遊憩頻率 面狀空間第 1 次到訪的佔比最高有 57.1%,其原因一是東協廣場前鄰近 交通樞紐且景點集中 ,二是面狀空間較較常舉辦活動,故能 吸引 較多 遊客 , 其餘兩種空間反而較少遊第 1 次到訪的受試者 ,而 面狀空間 遊客較多也表 示需要更多旅遊相關指引。

表 7 遊憩頻率次數分配表

(3) 預計停留時長

所有空間預計停留時常之樣本數多分布在 1 小時內,停留時長短。

表 8 預計停留時長次數分配表

15 地 臺中市其他地區 67 45 其他縣市 80 53.7

問項 面狀 帶狀 點狀 次數 百分比 次數 百分比 次數 百分比 自己 3 6.1 16 32 10 20 朋友/同事/同學 26 53.1 25 50 21 42 家人 7 14.3 3 6 11 22 情侶 11 22.4 5 10 8 16 寵物 2 4.1 1 2 0 0

問項 面狀 帶狀 點狀 次數 百分比 次數 百分比 次數 百分比 一周 3 次以上 1 2 9 18 5 10 一周 1 2 次 2 4.1 11 22 5 10 一個月 1~2 次 7 14.3 13 26 11 22 一年 1 次以上 11 22.4 11 22 11 22 第 1 次到訪 28 57.1 6 12 18 36

問項 面狀 帶狀 點狀 次數 百分比 次數 百分比 次數 百分比

面狀空間中使用大眾運輸者最多佔樣本數 30.6%;所有空間中步行佔 比都不低,表示綠川沿岸的人行空間相對友善,讓受試者有步行的意願。

表 9 交通工具次數分配表

(5) 遊憩動機

所有空間中遊憩動機有選擇放鬆心情者佔比皆為最多,顯示三種空間 皆有能讓受試者放鬆的特質;在面狀空間中有選擇野餐者較另外二者多佔 樣本數 10.6%。

表 10 遊憩動機次數分配表

16 30 分鐘內 23 46.9 24 48.0 24 48.0 30 分鐘至 1 小時 24 49.0 19 38.0 20 40.0 1~2 小時 2 4.1 6 12.0 5 10.0 3 小時以上 0 0 1 2.0 1 2.0

(4) 交通工具

問項 面狀 帶狀 點狀 次數 百分比 次數 百分比 次數 百分比 步行 14 28.6 26 52.0 22 44.0 機車 12 24.5 18 36.0 7 14.0 腳踏車 2 4.1 5 10.0 1 2.0 汽車 6 12.2 1 2.0 9 18.0 大眾運輸 15 30.6 0 0 11 22.0

問項 面狀 帶狀 點狀 次數 百分 比 次數 百分 比 次數 百分 比 親近自然 16 13.8% 22 16.8% 12 12.5% 欣賞風景 16 13.8% 22 16.8% 15 15.6% 拍照 13 11.2% 12 9.2% 7 7.3% 參與活動 8 6.9% 7 5.3% 3 3.1% 放鬆心情 28 24.1% 26 19.8% 24 25.0% 跑步/散步 8 6.9% 23 17.6% 16 16.7% 增進同行者感情 16 13.8% 14 10.7% 12 12.5% 使用遊樂設施/體健設施 1 0.9% 3 2.3% 3 3.1% 野餐 10 8.6% 0 0.0% 4 4.2% 恰巧經過 0 0.0% 2 1.5% 0 0.0%

(6) 遊憩吸引力

遊憩吸引力問項之 選擇結果較為平均,僅在方便慢跑騎腳踏車的問項 中帶狀空間較其他二者次數更多,顯示長條形的空間會更適合慢跑、騎腳 踏車等運動。

表 11 遊憩吸引力次數分配表

面狀空間中拍照與欣賞風景的佔比較多分別為 21.1%與 20%,認為適合 騎腳踏車的佔比最少僅有 4.3%,認為適合野餐的佔比雖然只有 10.3%但比 另外兩種空間認為適合野餐的次數多;帶狀空間中認為適合跑步/散步的次 數最多,佔樣本數 27.0%,認為適合騎腳踏車的次數較另外二者高;點狀 空間中認為適合欣賞風景的占比最多有 23.5%。

表 12 適合進行的活動次數分配表

(8) 遊憩滿意度-硬體設施

在硬體設施滿意度的平均數中點狀空間 多數 略 低 於 另外兩種空間,

憩設施充足的問項中更是明顯,反映多數受試者認為點狀空間的休憩設施

17

問項 面狀 帶狀 點狀 次數 百分比 次數 百分比 次數 百分比 靠近水 21 19.8% 17 15.6% 19 19.8% 綠蔭充足 23 21.7% 24 22.0% 25 26.0% 靠近市區交通方便 23 21.7% 13 11.9% 21 21.9% 景觀漂亮 33 31.1% 30 27.5% 28 29.2% 平坦且空間大方便運動 6 5.7% 11 10.1% 3 3.1% 方便慢跑、騎腳踏車 0 0.0% 14 12.8% 0 0.0%

(7) 適合進行的活動

問項 面狀 帶狀 點狀 次數 百分比 次數 百分比 次數 百分比 跑步/散步 25 13.5% 43 27.0% 30 19.6% 騎腳踏車 8 4.3% 19 11.9% 9 5.9% 欣賞風景 37 20.0% 33 20.8% 36 23.5% 拍照 39 21.1% 20 12.6% 30 19.6% 遛狗 24 13.0% 21 13.2% 17 11.1% 野餐 19 10.3% 1 0.6% 6 3.9% 休息 33 17.8% 22 13.8% 25 16.3%

休

不足;適合騎自行車的問項中帶狀空間較為適合,但依平均數與標準差分 析三種空間對自行車騎行的合適性皆可再加強;經常舉辦活動問項中面狀 空間平均數大於另外二者,與面狀空間較寬廣、平整有關。

表 13 遊憩滿意度-硬體設施次數分配表

點狀空間較其他空間尺度較小導致節點特別設計的休憩設施、灌木草 花等讓受測者覺得較為不同,因此景觀連貫性中點狀空間的平均數較低; 有親水性問項中帶狀空間的平均數較低, 因人行步道旁多有灌木或喬木組 成之綠帶 阻隔車道與部分河景 ;三種空間的景觀都是較為和諧的;在不擁 擠的問項中點狀空間的平均數較低也與空間尺度較小有關。

表 14 遊憩滿意度

18

問項 面狀 帶狀 點狀 平均 數 標準 差 平均 數 標準 差 平均 數 標準 差 此空間座椅、涼亭等 休憩設施很充足 4.24 0.693 4.08 0.724 3.7 0.886 此空間座椅、涼亭等 休憩設施很舒適 4.14 0.736 3.78 0.84 3.72 0.809 此空間動線設計良好 4 0.842 4.16 0.71 3.94 0.767 此空間旅遊資訊與標 示清楚 4.02 0.692 3.7 0.886 3.68 0.819 此空間遮陰充足 3.98 0.854 3.7 0.931 3.9 0.789 此空間鋪面平整且有 無障礙坡道 4.08 0.886 4.18 0.629 3.88 0.824 此空間夜間照明充足 3.94 0.747 3.88 0.895 3.57 0.89 此空間是安全的 4.04 0.841 4.22 0.79 3.66 0.772 此空間是適合騎自行 車的 3.37 1.185 3.74 1.026 3.14 1.161 此空間經常舉辦活動 3.53 1.063 3.22 0.932 3.22 0.919

(9) 遊憩滿意度-體驗品質

問項 面狀 帶狀 點狀 平均 數 標準 差 平均 數 標準 差 平均 數 標準 差 此空間的景觀是有連 貫性的 4.35 0.597 4.22 0.616 3.92 0.695 此空間令人放鬆 4.47 .649 4.32 0.683 4.10 0.647 此空間是有變化、不 單調的 4.12 0.754 3.84 0.866 3.78 0.864 此空間是有親水性的 4.39 0.606 3.70 1.015 4.02 0.845 此空間的景觀是和諧 4.46 0.651 4.30 0.647 4.06 0.620

-體驗品質次數分配表

3. 信度分析

本研究採用 Cronbach's Alpha 係數作為信度衡量的標準,以了解受測者

在各量表內部一致性, α值越高代表衡量結果越趨於一致性,α值 若 介於

0.35 到 0.70 之間即可接受;若α值高於 0.70 則屬於高信度。

依據此標準檢驗遊憩滿意度問項之 Cronbach's Alpha 係數,遊憩滿意度

中硬體設施之α值為 0.871,遊憩滿意度中體驗品質α值為 0.856 ,皆符合

α值皆高於 0.70 之高信度標準。

依據現地觀察結果與問卷統計分析可得知空間形式不同造成使用行為不同 且使用者也有差異。

(一) 面狀空間

面狀空間因其空間特性較寬闊,更適合辦活動且能吸引較多的遊客前 往,依據表 6 面狀空間第 1 次到訪的佔比最高有 57.1%,而面狀空間遊客較

多也表示需要更多旅遊相關指引等服務性設施;依據表 10 與表 12,目前有 許多人會在面狀空間野餐,也認為面狀空間適合進行野餐活動。在未來的 規劃上若能結合鄰近觀光景點發展,可成為都市水岸空間之亮點空間。

(二) 帶狀空間

帶狀空間則是因為長條形的特性,更適合慢跑、散步等運動,使用者 也較多獨自前往的運動者(表 6),其中有遊客也有附近居民,為串聯另外 兩種空間的角色。但 依據表 14,帶狀空間的 親水性不如其他種類空間,在 未來規劃帶狀空間時可將綠帶設置位置更改至不會阻擋水景處 。帶狀空間

使用者多從事慢跑、散步與騎自行車等活動,可以在將來設計手法上特別 強調鋪面材質適合運動,並避免自行車與行人動線衝突。

(三) 點狀空間

點狀空間 依據使用者行為觀察 有較多的休息 、聊天人流, 依據表 6 選 擇自己和家人的占比分別為 22%與 20%。依據表 13 與表 14,點狀空間的休

憩設施相對其他空間較為不足且舒適度也較低, 景觀連貫性也較不足,

規劃上 可再 注重與鄰近空間之協調性與連結性,休憩設施之硬體配置也可 再增加。依據表 12 ,點狀空間最適合欣賞風景,設計策略可配置視野好的

休憩涼亭、座椅,可使點狀空間成為都市水岸中的停留、休息點。

19 的 此空間是不擁擠的 4.33 0.625 4.22 0.737 3.86 0.808

六、 討論

在

七、 結論

本研究 依據文獻回顧來梳理綠川在 臺 中市發展中與居民的關係演變脈絡和

功能演變,並 試圖探討都市水岸遊憩不同遊憩空間之遊憩滿意度與遊憩吸引力 之差異性,同時 以 現地觀察來界定出三種空間分類,分別為面狀空間、帶狀空 間與點狀空間。 在梳理綠川發生的整治工程 、土地利用變化等大事件後,將綠 川與居民的關係依互動模式分為利水、治水與環境三個利用階段, 居民對綠川

的態度也間接反映了綠川的發展歷程:從一開始的依賴其水源灌溉卻也害怕洪 水氾濫,到綠川因受污染造成居民厭惡甚至遠離綠川,再到重視生態環境與遊 憩空間後又拉近了居民與綠川的關係。

從問卷統計結果可以看到,不同種類的遊憩空間的確會有遊憩滿意度與遊 憩吸引力之差異,但整體來說遊憩滿意度中並無整體問項平均數非常低的空間 類型,代表了在受試者認知中沒有無法使用或嚴重破壞遊憩體驗之空間類別, 依據此種分類來規劃未來的水岸遊憩空間,只要合理配置也不會有太大缺失。

在此次研究中發現了綠川現有遊憩空間在遊憩滿意度與遊憩吸引力的差異 與不足 之處 ,但 也有一些研究限制: 在各問項的交互作用是否有影響與其他未 考慮因子上,如鄰近熱門景點之空間之差異性、調查與觀察時段在白天與夜晚 和節慶時與非節慶時之差異 等時間上的考慮不足之處 , 和 是否有其他分類都市 水岸遊憩空間之 方式、綠川的功能演變階段是否有其他界定參考等不同分類模 式,都還需後續進一步探討與研究。

20

八、 參考文獻

1. 李虹萱(2019),都市藍色空間於療癒景觀應用模式之研究

2. 谷祖倫(2012),都市水岸空間規劃 -以基隆田寮河水岸空間為例,國立 臺 北 科技大學建築與都市設計研究所碩士學位論文。

3. 李信諭(2002),以環境行為觀點探討都市河岸親水性空間之使用-以 臺 中 市「再造梅川」為例,中華大學建築與都市計畫學系碩士論文。

4. 李肇嘉(2009),以生態水岸觀點探討都市河岸堤防之更新與改造,國立 臺 北科技大學建築與都市設計研究所碩士學位論文。

5. 吳文昇(2020), 臺 中市綠川河岸空間改造對使用者空間意象認知之影響, 逢甲大學景觀與遊憩碩士學位學程碩士論文。

6. 林永森、張孝銘(2007),休閒農場遊憩吸引 力 、服務品質、 與遊憩滿意 度 之相關研究─以飛牛牧場為例,「運動與遊憩研究」,第 1 卷,第 4 期,第 59-71 頁。

7. 林 欣怡(2009),都市水岸遊憩設施滿意度之研究-以碧潭風景區為例, 臺 北 科技大學建築與都市設計研究所碩士論文。

8. 林姿宏(2011),海岸景觀美質評價模式之研究,國立交通大學土木工程研 究所碩士論文

9. 周秀蓉、吳明怡(2007),主題樂園的遊憩吸引力和遊憩體驗對顧客滿意度 及重遊意願之影響一以月眉育樂世界為例,「商業現代化學刊」第 4 卷,第 2 期,第 155-168 頁

10. 周志龍(2015),市民城市想像的開始─以公共藝術重構 臺 北 都市「邊緣河 岸空間」的可能性之研究,中原大學室內設計學系碩士論文。

11. 陳樹群、蔡喬文(2013),由多期正射航空影像探討都市發展變遷-以 臺 中 市綠川為例,「農林學報」第 62 卷,第 4 期,第 363-374 頁。

12. 黃珩婷(2014),哪一種自然才算數?新店溪永和段水岸農業的興衰,國立 臺灣大學工學院建築與城鄉研究所碩士論文。

13. 郭統譽(2013),消逝的生命之河從人口與產業探討城鄉發展的階段性-以 臺中市豐原區為例,中興大學景觀與遊憩學位學程碩士學位論文。

14. 張莉欣(2021),舊臺中市區區排河川之景觀與遊憩問題剖析,造園季刊 ; 94 期 (2021 / 07 / 01) , P24 - 40

15. 廖庭顥(2016), 臺 中市綠川規劃過程民眾參與之研究。中原大學景觀學系 碩士論文。

16. 游松峰(2018),安農溪遊憩環境永續之研究,國立宜蘭大學綠色科技學程 碩士在職專班碩士論文。

17. 廖芬蘭(2019),吸引力、休閒阻礙、遊憩體驗、距離與行為意圖關係之探 討-以臺中市公共自行車騎乘者為例,逢甲大學景觀與遊憩碩士學位學程

21

碩士學位論文。

18. 顏良純(2013),臺中市都市發展與流域空間變遷之研究─從日治時期到 2010 年,國立中興大學景觀與遊憩學位學程碩士論文。

19. 盧慶龍(2010),遊客偏好與選擇行為之研究-以北 臺 灣國有森 林 遊樂區為例,

國立中興大學應用經濟學系博士學位論文。

20. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.

21. Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

22. 臺 中市水利局(2017),綠川水環境改善計畫-整體計畫工作計畫書,

臺 中市

政府水利局網站 https://www.wrs.taichung.gov.tw/1836912/Nodelist (2021 年 12 月 20 日)。

23. 臺中市政府全球資訊網(2018)https://www.taichung.gov.tw/1171784/post (2022 年 1 月 11 日)。

24. 國家圖書館臺灣記憶網站

https://tm.ncl.edu.tw/article?u=001_004_0000363673(2022 年 1 月 11 日)。

22