弓 長

hongchang1229@gmail.com

聯絡方式: 0966844646

張葒 24歲

輔人大學 宗教學系 2019/9-2020/6

學歷: 2021/9-2024/1

實踐大學 服裝設計系

東吳大學 哲學系 2024/2-2025/1 休學中

具備設計與哲學雙背景,善於將美感 與思考結合,打造兼具視覺吸引力與 概念深度的作品。熟悉 Photoshop、 Illustrator 操作,對排版與色彩特別敏 銳。喜歡觀察日常細節,從生活中汲 取靈感,擁有良好的溝通能力與責任 感。希望能在貴公司持續累積實務經 驗,創作出有質感且有溫度的設計。

工作經歷:

酒店小姐

2024/1-2025/3

唐山出版社 銷售人員 2024/7-2024/12

初拾採耳 訊息回覆小編 2022/12-2023/6

烏弄飲品 兼職識人員 2021/6-2022/8

我張葒,今年張葒24歲。我的求學歷程不算典型,卻充滿了尋 找與轉彎。我18歲那年考上輔仁大學宗教學系,在哲學與信仰 中探索人與世界的關係。後來我發現,自己對於具象的創作有 更強烈的渴望,於是重新準備考試,考入實踐大學服裝設計系 。那段時間我學會用布料、色彩、版型說故事,理解「形象」 如何具體地傳達情緒與態度。

讀到大二,我再次轉學,這次進入東吳大學哲學系,希望更深 刻地理解思維與意義的根源。雖然目前處於休學狀態,但這幾 年的轉折讓我清楚地知道自己最熱愛的事情:是用視覺去捕捉 感覺,用影像去記錄記憶,並且與人交流一種「觀看」的美學 。

我一直對數位懷舊文化、Y2K風格、老數位相機有種難以言喻 的執著。CCD

相機對我來說不只是拍照的工具,而是一種時間 感,一種讓人感受到「當下」被封存的詩意。這也是我會主動 關注「類比波」的原因——你們賣的不只是相機,而是一種視 角、一種觀看世界的方式。

我目前待業中,也正在累積與影像、設計、文化相關的作品與 經驗,希望未來可以往視覺設計與攝影相關領域發展。如果有 機會加入「類比波」,無論是作為店員、助理、內容創作者或 視覺相關的工作者,我都希望能把我對美感的敏銳、對時代感 的觀察,轉化成有溫度、有個性的實際貢獻。

謝謝你閱讀我的自傳,也謝謝你們販售這些充滿溫度的機器。

攝影作品

繪畫作品

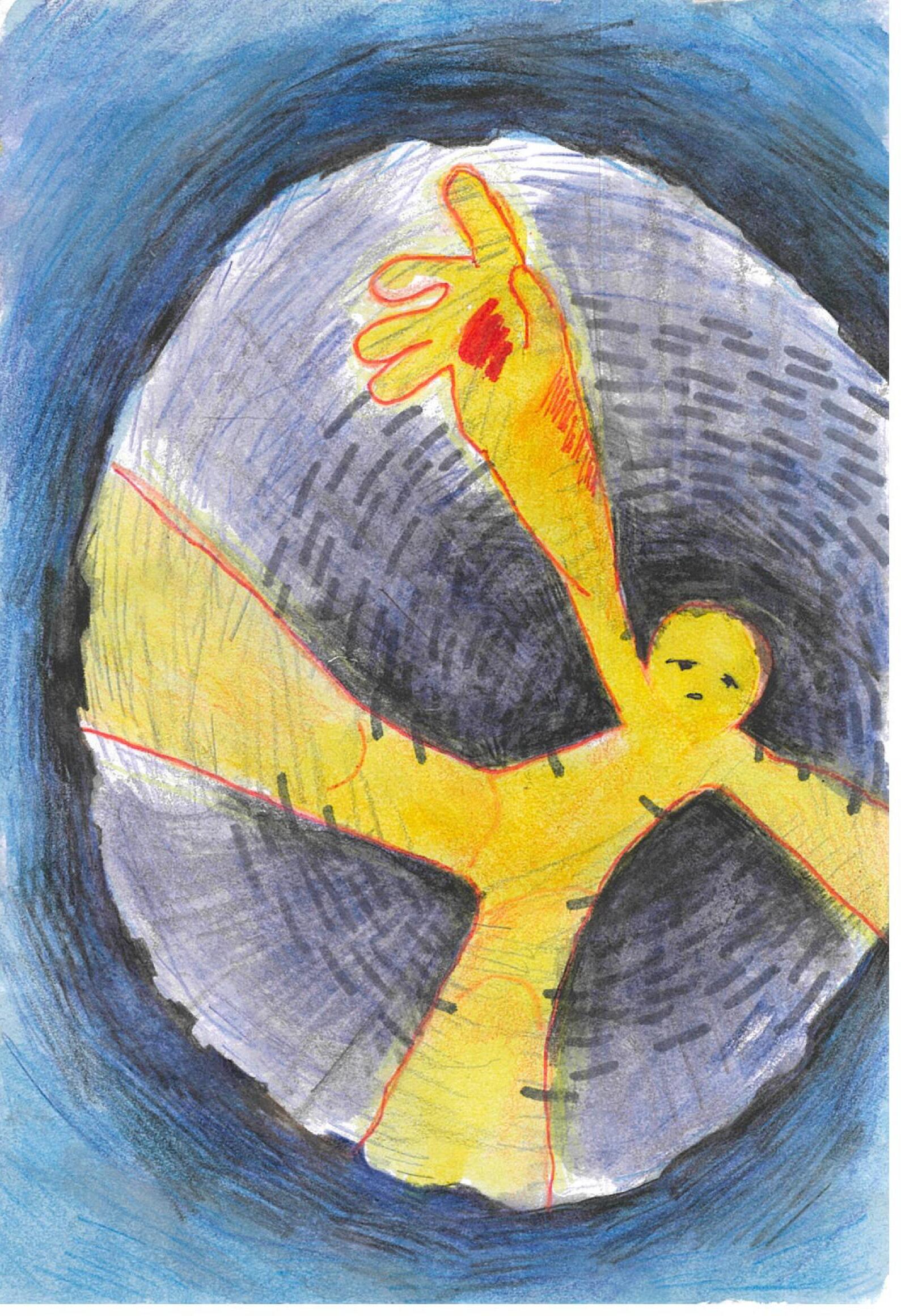

《無助之火》

我以「火」作為象徵,描繪一個 正在崩解、卻又渴望被拯救的「 我」。

火既代表毀滅,也象徵意志,像 是某種模糊的希望。那雙伸出的 手,是他人的?還是我對自己的 召喚?

當我們意識到自身的空洞與孤絕 ,也意味著我們開始自由地選擇 如何回應這個世界。

這是一種痛苦,也是一種重生。

《旋渦之中》

在這幅作品中,我描繪了一位人形存在 於漩渦之中,四肢被無形力量向外拉扯 ,彷彿在時間、記憶或自我分裂的旋流 中不斷解體。色彩上的對比—明亮的黃 色身體與深沉的藍灰背景—強調內在的 掙扎與希望之間的矛盾。

紅色的痕跡不是單純的創傷,它是抗爭 的記號,是試圖抓住出口、擊破現狀的 證據。在壓力之下的形體扭曲、裂縫、 傷痕,既是痛苦的象徵,也是重構與重 生的契機。

這是一場無聲卻劇烈的內在風暴,一段 關於掙扎、接納與自我重組的旅程。

「當你注視深淵時,深淵也在凝視你。

而你,還願意奮力向上嗎?」

《向死而生》

我倒在地上,四肢碎成幾塊,頭 殼破裂,藍煙染滿了整個畫面。

在背上,一株無名的芽正在竄出 ——像是來自幻覺、也像是來自 我體內殘存的某種信念。

這幅作品描繪一種矛盾的身體狀 態「毀滅與生長並存」,生命從 破裂之處開始試圖重新定義「我 」。

這不是重生,是殘骸中的某種頑 強延續。

《守夜》

一隻龐大的手從畫面外伸來,捏住 了我身上的衣角,將我從自己的眼 睛中拉出。那個粉紅色的「我」垂 落、掙扎、表情空洞,像是被從潛 意識裡強行抽出的自我碎片。

這幅作品描繪的不只是觀看,也不 只是創傷,而是一種精神被外力干 涉時的解體感。我變成了一個視覺 裝置,被控制、被剝離、被強迫地 面對自身深處的恐懼。

那個空洞的走廊,是我意識裡無法 逃離的封閉場域。

《從眼中掏出我》是一種關於「被 觀看/被主宰/被異化」的描繪; 畫面中我同時是觀察者與被控制者 ,是鏡子、也是鏡中的裂縫。

《在咬合之中》

我站在鯊魚的口中,海浪如同意 識的洪流不斷拍打,而我,只能 扶著自己的手,勉強站穩。

畫面描繪的不是即將被吞噬的一 瞬,而是那種「已經被吃掉了」 卻仍然「殘存」的狀態。

這是一場心理上的咬合,鯊魚既 是外在壓力的隱喻,也是我內部 失控的一部分。

畫中的「我」可能早已破碎,只 剩下自我防衛的本能與姿態。

這是一幅關於自我裂解的圖像, 也是關於「在被吞噬之後,仍想 證明我還在」的存在書寫。

《我和我》

這幅畫描繪一個極端脆弱的時刻:我 用一隻像是水所構成的手,捧起一個 巨大而正在流淚的臉。手掌上的小人 ,是在撫摸對方,也是面對自己。大 臉的淚,像是自己的,也像是別人的 。這場接觸,是對自我的觸碰,也是 與痛苦的和解。

背景像是無止盡的下雨,彷彿整個空 間都被悲傷填滿。但這不是單純的痛 苦,而是一種被悲傷抱住的溫柔,是 我在自己崩解時,學會緩慢地擁抱那 個不完整的自我。

這幅畫是對情緒、崩潰與照護的視覺 探索,是在「我是否值得被擁抱」的 問題中,給出的溫柔回答。

《資訊噬夢》

這幅畫描繪了一位坐在椅子上的人 物,面對著筆電,他的頭髮被吸入 了筆電的世界中,並向畫面的右上 方延伸、扭曲,最終與如同觸手或 樹枝般的形體融合。這些延伸物體 攀附在樓梯邊緣,彷彿在吞噬、纏 繞、控制。

這裡的筆電象徵資訊、虛擬世界、 社群媒體或工作壓力,而人物的身 體與頭部被黑影佔據,說明他逐漸 失去了自身的主體性。樓梯暗示著 逃離或升華的可能性,但也可能是 通向未知的深淵。

整體以黑色筆跡搭配灰褐色渲染, 營造出一種焦慮與困頓的情境。

《拼圖中的我》

在這幅畫中,人物臥倒在還未完成的拼圖 上,身旁散落著尚未拼合的碎片,這畫面 彷彿在低語—

「人生就像一幅咯大的拼圖,你總會找到 屬於你的一塊地方。」

人生從來不是一開始就完整的圖案,我們 在過程中摸索、拼湊、迷路、再找回方向 。畫中人物的姿勢彷彿是累了,暫時倚靠 在拼圖中休息,這也象徵我們在生活中停 下來與自己對話、整理思緒的時刻。

未完成的拼圖,象徵著未竟的夢想與未知 的未來,而地上的散片,代表著每個人都 在尋找那「適合自己」的位置。或許有時 我們會覺得自己格格不入,但事實上,那 塊屬於你的地方,早就預留在畫布某處, 等待你發現。

《花開於電路之間》 我將「刺繡」這種傳統、手工、柔軟的 藝術形式,結合進了「電路板」這個象 徵科技、現代與冷感的物件中。

在密密麻麻、冷冰冰的電路孔洞之間, 卻長出了一朵朵精緻的花與葉,這象徵 了生命在高壓與結構中仍然有其生長空 間。也像極了我們在日常規律與系統化 生活中,仍渴望著浪漫、感性與美的介 入。

他是一種反差的美—用線取代導電線路 ,卻傳遞溫度;花代替電子元件,卻點 亮了人心。

這也是一種對未來的提問與想像:在科 技不斷推進的時代,人性與美感是否還 能找到它們的容身之所?這件作品,我 覺他給出了溫柔又堅定的答案。

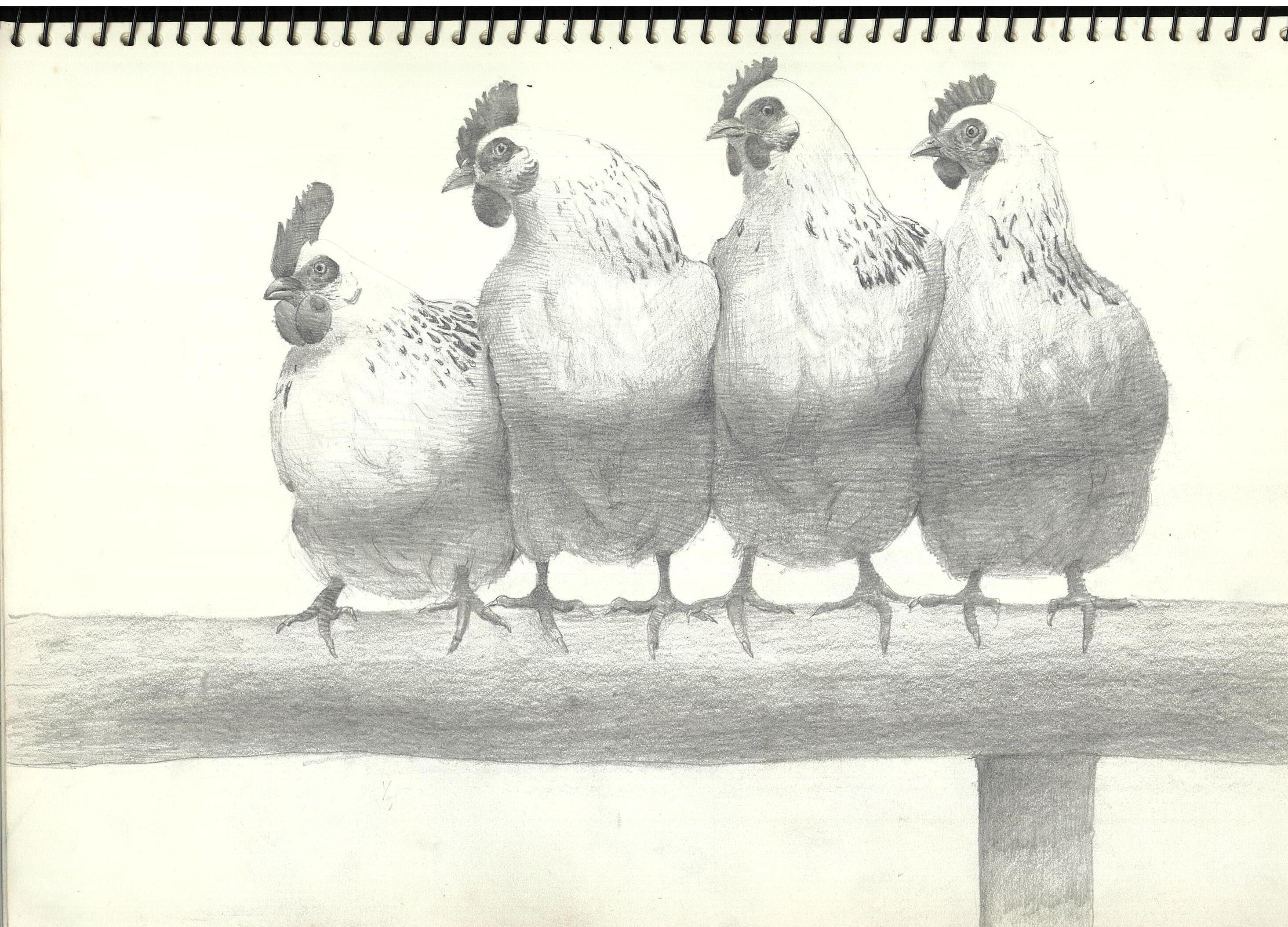

「每一隻雞都站在自己的位置上,卻不曾真正獨立。這就是我們,站在同一條木棍上的存在者。」 —《存在的間距》

《存在的間距》

在這幅鉛筆素描中,四隻雞緊密排列於同一根 木棍上,彷彿是日常中平凡不過的場景。然而 ,正是在這個「擁擠」的構圖裡,我們得以重 新觀看「他者」、「距離」與「共同存在」的 哲學張力。

這些雞彼此靠近,卻保有微妙的空間—這是存 在與存在之間不可抹滅的間距。牠們不說話、 不動,但牠們的姿勢與方向各異,如同人類在 社會中的「被安排」與「自我姿態」的拉扯。

木棍不僅是棲身之所,它象徵的是海德格式的 「世界的開顯」,一種讓一切存在得以出現的 場域。而雞的擠壓,則指出了我們在共享空間 中對界線與聯結的不斷協商。

在這裡,「擁擠」不再只是物理上的逼仄,更 是心理與存在上的探問:

我們與他人到底應該保持多遠的距離? 我是否真的能做我自己,還是始終是他人眼中 的「我」?

這是一幅關於存在的素描,也是一幅關於孤獨 與共生之間,距離哲學的練習。