13 minute read

Das Arp-Museum in Remagen-Rolandseck und die Schau „Salvador Dalí und Hans Arp

Bahnhof Rolandseck und Museumsneubau von Richard Meier von der rechten Rheinseite, Foto: Ulrich Pfeuffer/GDKE

Mit eigenem Gleisanschluss Das Arp-Museum in Remagen-Rolandseck und die Schau „Salvador Dalí und Hans Arp“, die Parallelen im Schaffen beider Künstler aufspürt

Advertisement

Wer in Wuppertal Hauptbahnhof in den ICE einsteigt, in Bonn in die Mittelrheinbahn Richtung Koblenz umsteigt und 15 Minuten später im linksrheinischen Rolandseck aussteigt, befindet sich nach einer Fahrzeit von anderthalb Stunden nicht nur in einer der markantesten Landschaften des sogenannten romantischen Rheins mit dem benachbarten, sagenumwobenen Rolandsbogen und, rechtsrheinisch, dem Panorama von Drachenfels und anderen Bergen des Siebengebirges, sondern betritt ein Museum, das hinsichtlich seiner historischen Genese, seines thematischen Profils und seiner architektonischen Gestalt seinesgleichen sucht.

Museen in unmittelbarer Nähe von Bahnhöfen sind keine Seltenheit – erinnert sei etwa an das Kölner Museum Ludwig oder an die Kunsthalle und das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und zu erwähnen sind auch stillgelegte und zu Museen umfunktionierte Bahnhöfe wie der Hamburger Bahnhof in Berlin oder das Musée d‘Orsay in Paris. Eine Sonderstellung nimmt das Arp Museum Bahnhof Rolandseck aber insofern ein, als hier Züge des Regionalverkehrs halten und man nach ein paar Schritten das Foyer des Museums im Sockelgeschoss des Gebäudes erreicht hat. Bequemer geht es kaum.

Der historische Bahnhof

Die Entstehung des spätklassizistischen Bahnhofgebäudes in Rolandseck fällt in die späte Regierungszeit des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV., nämlich in die 1850erJahre. Noch als Kronprinz war Friedrich Wilhelm erstmals ins preußische Rheinland gekommen. Fasziniert von der Naturschönheit der Region und erfüllt von schwärmeri-

scher Mittelaltersehnsucht, begeisterte er sich für Kölns noch unvollendeten gotischen Dom und für die Burgruinen des Rheintals und trug maßgeblich dazu bei, das Traumbild vom „romantischen Rhein“ mitzuprägen. Um diese Gegend verkehrstechnisch zu erschließen, verlängerte die private Bonn-Cölner-Eisenbahngesellschaft im Jahr 1856 ihre Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn über Bad Godesberg bis nach Rolandseck. Errichtet wurde ein repräsentatives Eisenbahnempfangsgebäude, das stilistisch den Formvorstellungen des Historismus entspricht, durch die Nutzung gusseiserner Bauelemente zugleich aber den im 19. Jahrhundert heraufziehenden Funktionalismus erahnen lässt. Rolandseck war damals die Endstation der linksrheinischen Eisenbahnstrecke. Hier konnten die Reisenden auf Dampfschiffe umsteigen, die sie rheinaufwärts, vorbei an der Loreley, bis Mainz transportierten. Die landschaftlich exponierte Lage des Bahnhofs mit seinem großen Festsaal (heute Restaurant) ließ den Bahnhof zu einem beliebten Treffpunkt der bürgerlichen Gesellschaft werden, doch verlor er nach dem Zweiten Weltkrieg rasch an Bedeutung. Angesichts seines inzwischen desolaten baulichen Zustands war sein Abriss nur eine Frage der Zeit.

Als Retter trat in den 1960er-Jahren der Bonner Galerist Johannes Wasmuth auf den Plan, der das Gebäude zu einem kulturellen Hotspot der Region machte und zu diesem Zweck die private Gesellschaft „arts and music gmbh“ gründete, die später in die „Stiftung Bahnhof Rolandseck“ des Landes Rheinland-Pfalz überging. Berühmt wurde Wasmuths „Kulturbahnhof Rolandseck“ unweit der einstigen Hauptstadt der Bonner Republik durch Konzerte, Lesungen und Kunstausstellungen, also durch ein programmatisches Miteinander von Musik, Literatur und bildender Kunst, ferner durch die legendären Künstlerfeste und nicht zuletzt durch die – auch politische – Prominenz, die hier ein und aus ging. Gleichwohl war der Erhalt des Bahnhofs alles andere als gesichert, bis Helmut Kohl, seinerzeit Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, 1971 den Fortbestand des Bauwerks garantierte. Im Jahr 1981 wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt und später aufwendig saniert.

Der mit 61 Jahren 1997 allzu früh verstorbene Johannes Wasmuth hat nicht nur prominente Künstlerinnen und Künstler aus der Musikszene wie Martha Argerich, Leonard Bernstein, Swjatoslaw Richter und Duke Ellington für Rolandseck gewinnen können, auch gehörten bekannte bildende Künstler wie Gotthard Graubner, Sigmar Polke, Gerhard Richter und Günther Uecker zu den Stammgäs-

Arp Museum Bahnhof Rolandseck,

im Vordergrund: Hans Arp, Bewegtes Tanzgeschmeide, 1970, Foto: Rainer K. Wick

Blick von der Terrasse des Bahnhofs Rolandseck auf das Siebengebirge,

Foto: Rainer K. Wick

ten des Kulturbahnhofs. Und es ist Wasmuths Initiative zu verdanken, dass ihm die zweite Frau des Künstlers Hans Arp, Marguerite Arp-Hagenbach, im Jahr 1977 einen Teil des Nachlasses ihres Mannes übertrug, der den Kern der Sammlung des heutigen Arp Museums bildet. Angesichts des beträchtlichen Umfangs wurde allerdings schnell klar, dass sich das Œuvre des Künstlers in den Räumlichkeiten des historischen Bahnhofs kaum adäquat präsentieren lassen und ein Erweiterungsbau erforderlich sein würde.

Richard Meiers Neubau

Für ein derartiges Projekt bat Wasmuth den amerikanischen Stararchitekten Richard Meier, der in den 1980er-Jahren in Frankfurt das neue Museum für Kunsthandwerk gebaut hatte, um erste Entwurfsideen. Obwohl Meier lieferte, fehlten zur Umsetzung einer der Entwürfe die finanziellen Mittel, und als Wasmuth starb, war nichts von den zum Teil fantastischen Plänen realisiert. Erst nach der Bereit-

2004-07, Innenansicht, Foto: Ulrich Pfeuffer/GDKE

stellung von Geldern aus dem Bundeshaushalt als Finanzausgleich für den Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin sowie von Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz konnte im Oktober 2004 die Grundsteinlegung des von Richard Meier entworfenen Neubaus auf der Höhe oberhalb des historischen Bahnhofs erfolgen. Nach einer Bauzeit von nur knapp drei Jahren wurde der neue Museumskomplex Arp Museum Bahnhof Rolandseck im September 2007 eröffnet. Dass der wie ein Juwel strahlende, gleichsam über dem Rhein schwebende Meier-Bau nicht nur ein Gehäuse ist, in dem Kunst gezeigt wird, sondern dass er selbst ein Kunstwerk ist, geht auf das Konto eines Baukünstlers, der zu den bedeutendsten zeitgenössischen Vertretern seiner Zunft und zu einem der entschiedensten Verfechter einer „Zweiten Moderne“ gehört. Mit seinen streng konzipierten und zugleich eleganten Entwürfen positionierte sich Richard Meier schon früh dezidiert gegen den historisierenden Fassadenkitsch der sogenannten Postmoderne, der vor allem in den 1980er-Jahren rund um den Erdball grassierte. Entgegen einer Architekturästhetik, die dem banalen Neohistorismus amerikanischer Alltagsarchitektur huldigte – erinnert sei an Robert Venturis Programmschrift „Learning from Las Vegas“ aus dem Jahr 1972 –, gehört Meier zu jenen, die bewusst an die Tradition der klassischen Moderne anknüpfen und diese auf höchstem Niveau schöpferisch fortentwickeln. Er ist ein Baumeister, der nach dem nichtrealisierten Erbe der Architekturmoderne fragt und sie als ein unvollendetes Projekt betrachtet, das es zu vollenden gilt. Die Nähe Meiers zum sogenannten Neuen Bauen der 1920er-Jahre mit De Stijl, Bauhaus und insbesondere mit Le Corbusier ist in seinen blendend weißen, gleichsam schwerelos wirkenden Bauten mit schlanken Stützen, großen Glasflächen und dem charakteristischen Relinggeländer allenthalben greifbar, freilich virtuos variiert und neu instrumentiert.

Vom Kassenbereich des Museums im Foyer des historischen Bahnhofs führt ein erster Tunnel unterhalb der Bahngleise zur fensterlosen „Kunstkammer Rau“, einem bis 2026 in Rolandseck angesiedelten Sammlungskomplex mit Werken europäischer Malerei vom 15. Jahrhundert bis zum Spätimpressionismus und Skulpturen vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Es folgt ein zweiter, längerer Tunnel, an dessen Ende sich ein Schacht mit zwei Fahrstühlen und einer Treppe mit 230 Stufen befindet, der im oberen Teil in einen kegelstumpfartigen, gläsernen Turmbau übergeht, an den sich eine ebenfalls gläserne Brücke anschließt, über die der Besucher den dreigeschossigen, durch ein offenes Treppenhaus erschlossenen Neubau erreicht. Das lichtdurchflutete Bauwerk nimmt einige der für das Neue Bauen und den sogenannten Internationalen Stil zentralen Gedanken auf, so den des fließenden Raumes, der Transparenz und der Durchdringung des Inneren und Äußeren, was hier durch die spektakulären Ausblicke auf die Flusslandschaft des Rheins und das Siebengebirge von ganz besonderem Reiz ist.

Weiß ist eines der unverkennbaren Markenzeichen der Architektur Richard Meiers. Assoziiert wird diese „unbunte Farbe“, die physikalisch die Summe aller Farben darstellt, unter anderem mit Reinheit, Leichtigkeit und Schwerelo-

Richard Meier, Neubau Arp Museum Rolandseck, 2004-07, Innenansicht mit Blick auf den Aufzugsturm, Foto: Ulrich Pfeuffer/GDKE

sigkeit. Freilich ist Weiß nicht gleich Weiß, und ein absolutes Weiß gibt es ebenso wenig wie ein absolutes Schwarz. Bemerkenswert ist, dass sich Meier bei seinen zahlreichen Bauprojekten nicht auf ein einziges definiertes Standardweiß beschränkt, sondern mit einer erweiterten Palette von mehr als dreißig Weißnuancen operiert und damit als Farbgestalter der leisen Töne auftritt. Sein Credo: „White buildings make you more aware of the colors of nature.”

Dalí und Arp im Dialog

Wie erwähnt, stellt die „Kunstkammer Rau“ neben den umfassenden Beständen an Werken von Hans Arp einen zweiten Sammlungsschwerpunkt des Museums dar. Es handelt sich um die Kunstsammlung des 2002 verstorbenen Tropenmediziners und Kinderarztes Gustav Rau, der seinen Kunstbesitz schon zu Lebzeiten der Stiftung des Deutschen Komitees für UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, überlassen hatte. Im Arp Museum

werden diese Werke zurzeit wissenschaftlich aufgearbeitet und in wechselnden Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So auch in der aktuell laufenden Ausstellung „Traum und Vision, 1500-2000“, die – ergänzt durch Leihgaben aus der Privatsammlung des Kölner Psychoanalytikers Hartmut Kraft – mit Einzelbeispielen aus fünf Jahrhunderten von menschlichen Erfahrungen erzählt, die ihren Platz jenseits des rational Fassbaren in Regionen des Unbewussten haben.

Diese Ausstellung ist Teil des diesjährigen Rahmenprogramms des Museums, das unter dem Motto „Total surreal“ steht und das mit der noch bis zum 10. Januar 2021 laufenden Ausstellung „Salvador Dalí und Hans Arp“ ein Kunstereignis von überregionaler Strahlkraft bietet. Die von Astrid von Asten und Sarah-Lena Schuster exzellent kuratierte Schau im Obergeschoss des Meier-Baus spürt den bisher kaum beachteten Bezügen zwischen diesen Protagonisten der Moderne nach, die sich gelegentlich biografisch festmachen lassen, vor allem aber in formaler Hinsicht fassbar sind.

Hans Arp, „Hauspatron“ des Museums in Rolandseck, wurde 1886 im damals deutschen Straßburg geboren. 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, war er in Zürich Mitbegründer des Dadaismus, in den 1920er-Jahren gehörte er zum Kreis des Pariser Surrealismus um André Breton. Charakteristisch für sein plastisches Œuvre ist ein organoides, also an organischen Wachstums- und Wandlungsprozessen orientiertes Formverständnis. Damit setzte Arp jener Sprache der Geometrie, wie sie seinerzeit von De Stijl, dem Bauhaus und den internationalen Konstruktivisten kultiviert wurde, die „Natürlichkeit“ seines eigenen „biomorphen“ Schaffens entgegen. Dabei ging es ihm nie um die bloße Nachahmung der äußerlich erfahrbaren Natur, sondern um so etwas wie ein naturanaloges Vorgehen: „Wir wollen bilden, wie die Pflanze ihre Frucht bildet, und nicht abbilden.“ Typisch für seine abstrakten Formgebilde sind die fließenden Linien, die geschwungenen Silhouetten, die sich wölbenden Flächen, die schwellenden Volumina, die weichen Übergänge. Obwohl Arp früh mit für den späteren Surrealismus bedeutsamen Zufallsmethoden experimentierte, freundschaftlichen Umgang mit prominenten Surrealistinnen und Surrealisten pflegte, sich an den Publikationen der surrealistischen Bewegung beteiligte und zeitlebens für „das Irreale, das Spiel, den Traum, das Unbestimmte“ offen war, sind doch Zweifel angebracht, ob er im Sinne des von Breton 1924 verfassten Ersten Manifests des Surrealismus als lupenreiner Surrealist gelten kann.

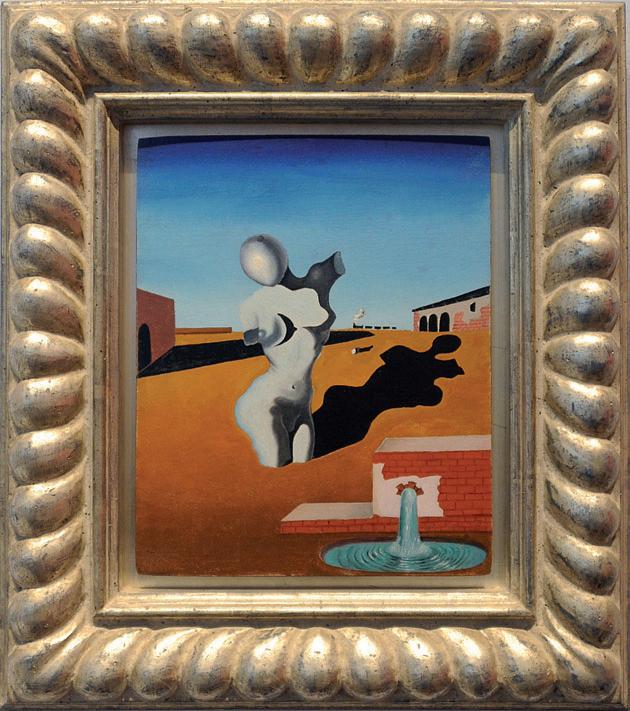

links: Salvador Dalí, Einweihungsgänsehaut, 1928,

rechts unten: Hans Arp, Pagodenfrucht auf Schale, 1934,

Foto: Rainer K. Wick

Im Unterschied zur abstrakten Formensprache Hans Arps lassen sich die Bildwelten des 1904 im katalanischen Figueres geborenen Salvador Dalí umstandslos dem Surrealismus zurechnen, und zwar jener veristischen Richtung innerhalb der surrealistischen Bewegung, die sich einer virtuosen Maltechnik bedient, „die so realistisch und präzise ist wie die eines flämischen oder italienischen Meisters des 15. Jahrhunderts“, wie Alfred H. Barr, Gründungsdirektor des New Yorker Museum of Modern Art, einmal festgestellt hat. Insofern mögen die Bilder Dalís auf den ersten Blick akademisch anmuten, in inhaltlicher Hinsicht sind sie aber hochgradig innovativ, entsprechen sie doch, zumindest zum Teil, jenen von André Breton formulierten Maximen wie dem „Glauben an die höhere Wirklichkeit gewisser, bis heute vernachlässigter Assoziationsformen, an die Allgewalt des Traumes, an das absichtsfreie Spiel der Gedanken“.

1928, ein Jahr, bevor sich Arp und Dalí in Paris persönlich begegneten, stellte der Katalane fest: „Lassen wir Picasso beiseite. Wir werden lernen müssen, uns besser mit Arp zu verstehen, der uns mit fast unmerklicher Natürlichkeit ein äußerst weites Feld von Verwirklichungsmöglichkei-

Salvador Dalí, Die Spektralkuh, um 1928, Foto: Rainer K. Wick

ten auftut.“ Deutlich wird in diesen erstaunlichen Sätzen nicht nur der Versuch Dalís, sich von Picasso, dem Übervater der Moderne, abzusetzen, sondern auch die große Wertschätzung, die der Katalane dem 18 Jahre älteren Arp entgegenbrachte. Hier liegt der Schlüssel zur großartigen Ausstellung in Rolandseck, die die beiden Künstler in dialogischer Form zueinander in Beziehung setzt und den Blick für die überraschenden Parallelen in ihrem Schaffen schärft. So tauchen in frühen Dali-Gemälden mit so rätselhaften Titeln wie „Einweihungsgänsehaut“ (1928) und „Die Spektralkuh“ (um 1928) jene organischen Formen auf, die mühelos als Markenzeichen des bildnerischen Schaffens von Hans Arp identifizierbar sind. Irritierend mag allerdings sein, dass zum Beispiel im Fall der „Spektralkuh“ das von den Kuratorinnen herangezogene Vergleichsbeispiel „Ruhendes Blatt“ von Arp erst mehr als 30 Jahre später datiert ist, so dass nicht von Einflüssen, sondern eher von Korrespondenzen die Rede sein kann. Dies bekräftigt auch Astrid von Asten im lesenswerten Katalogbuch, wenn sie von generellen Entsprechungen bezüglich der Vorstellungen und Visionen beider Künstler spricht.

links: Hans Arp, Ruhendes Blatt, 1959,

rechts: Salvador Dalí, Die Spektralkuh, um 1928,

Foto: Mick Vincenz

Hans Arp, Torso, 1930, Foto: Rainer K. Wick

Salvador Dalí, Ohne Titel (Carry-Le-Rouet), 1930, Foto: Rainer K. Wick

Während aber Arps „Torso“ von 1930 mit seinen konvex und konkav gerundeten, geschmeidigen Formen einem abstrahierenden Gestaltungswollen entspringt, tendiert Dalí zu selben Zeit zum Gegenständlichen, wie sein Gemälde „Ohne Titel (Carry-Le-Rouet)“ aus dem Jahr 1930 mit dem gesichtslosen weiblichen Torso in der Bildmitte zeigt – ein Bild, das mit seinen scharfen Schlagschatten, der Bogenarchitektur am rechten Bildrand und der am Horizont angedeuteten Eisenbahn an Giorgio de Chiricos „Pittura metafisica“ anschließt. Und in dem monumentalen Tableau „Der Traum der Venus“ (1939) mit den typischen weichen Uhren, der brennenden Giraffe und der Figur mit

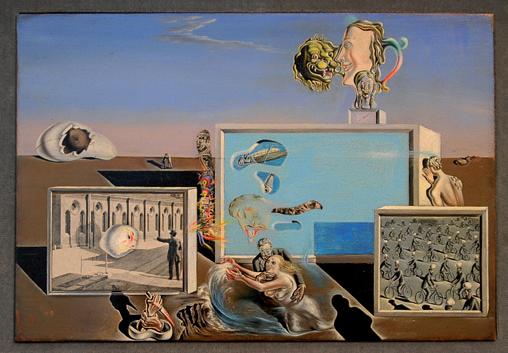

Salvador Dalí, Der Traum der Venus, 1939, Foto: Rainer K. Wick

Salvador Dalí, Erleuchtete Lüste, 1929,

Foto: Rainer K. Wick

Schubladen und Hummer lässt sich, wenn überhaupt, eine Parallele allenfalls in dem Sinne festmachen, als hier das für beide Künstler essentielle, aber zu sehr unterschiedlichen Resultaten führende gestalterische Prinzip der Metamorphose eine bestimmende Rolle spielt. Dalís Entscheidung für einen konsequent veristischen Surrealismus belegen in Rolandseck weitere spektakuläre Werke wie „Erleuchtete Lüste“ (1929), „Metamorphose des Narziss“ (1937) oder „Traum, verursacht durch den Flug einer Biene um einen Granatapfel, eine Sekunde vor dem Aufwachen“ (1944). Bei den zuletzt genannten Arbeiten Dalís handelt es sich um Leihgaben aus Hiroshima in Japan, New York in den USA, Chichester in England und Madrid in Spanien, und allein um sie zu sehen, dürfte sich ein Tagesausflug nach Rolandseck lohnen.

Traum, verursacht durch den Flug

einer Biene um einen Granatapfel, eine

Sekunde vor dem Aufwachen, 1944,

Foto: Rainer K. Wick

Hans Arp, Kleine Sphinx, 1942, im Hintergrund: Salvador Dalí,

Traum, verursacht durch den Flug einer Biene um einen Granatapfel,

eine Sekunde vor dem Aufwachen, 1944, Foto: Rainer K. Wick

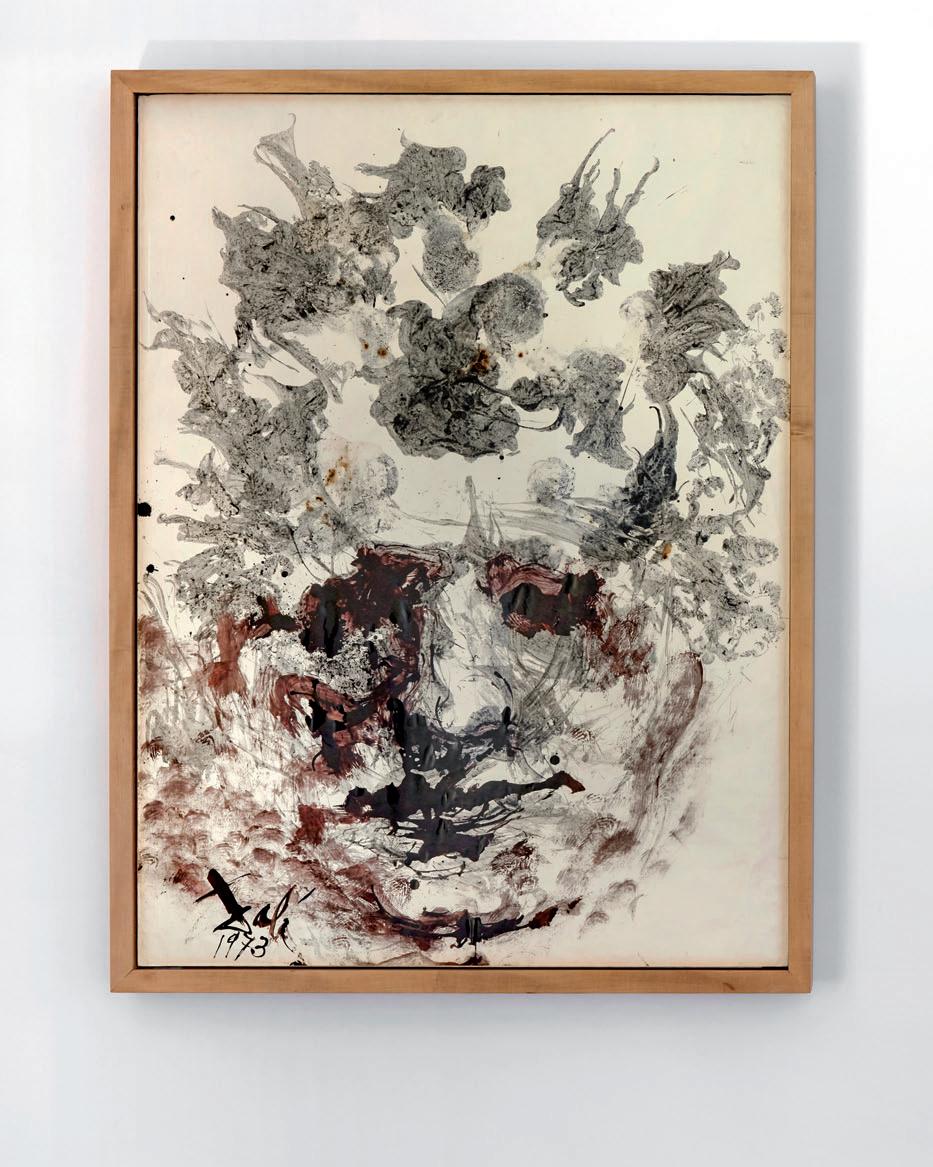

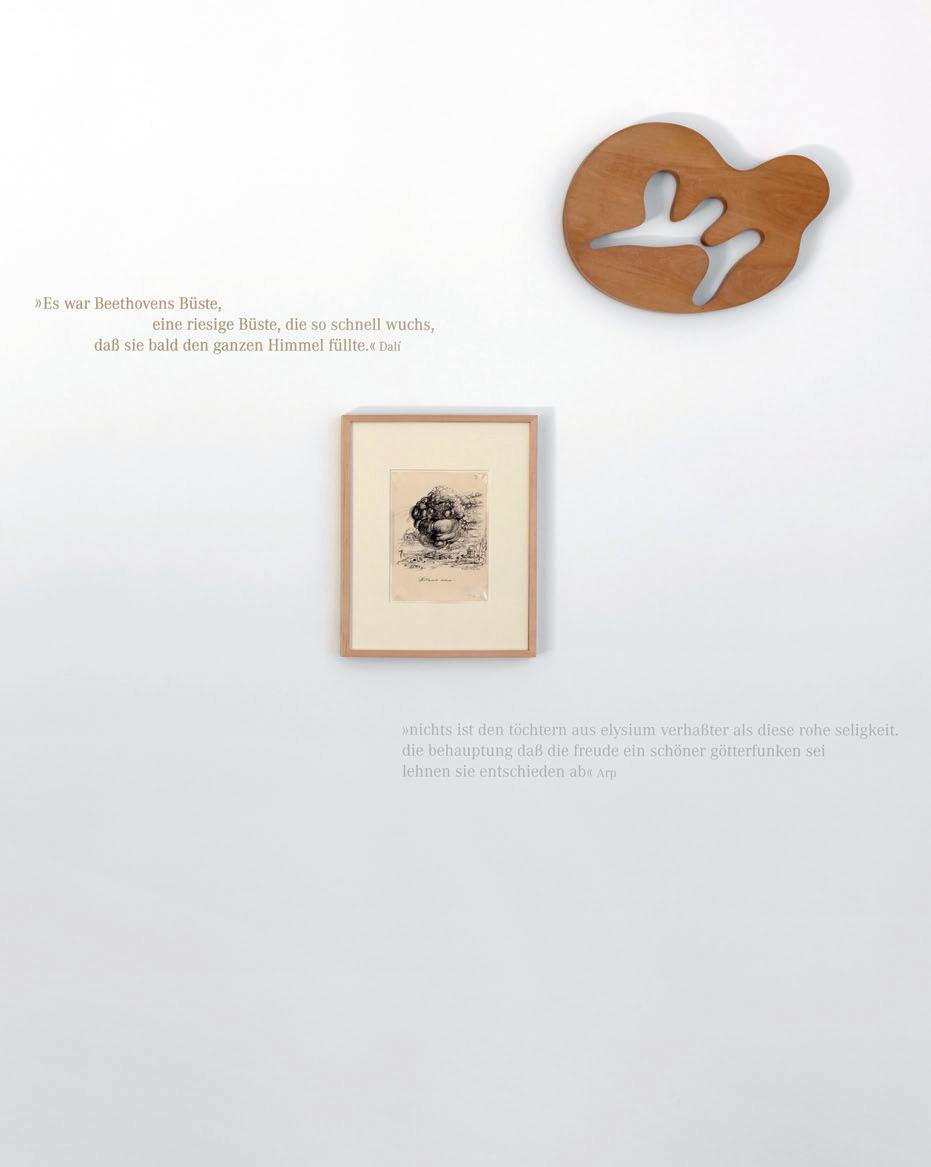

Den Schlusspunkt der überaus facettenreichen, mit Exponaten reich bestückten und klug inszenierten Ausstellung markiert im Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens die großformatige Dalí-Grafik „Beethovens Kopf“ aus dem Jahr 1973. Schon um 1940 hatte sich der Künstler in einer kleinen, „Beethovens Schädel“ betitelten Federzeichnung mit dem Komponisten auseinandergesetzt, den er als prototypische Erscheinung des Genies betrachtete und den er – surrealistisch verfremdet – in Gestalt einer Gewitterwolke darstellte. Interessant ist das spätere Blatt von 1973 vor allem deshalb, weil Dalí hier einen lebenden Tintenfisch benutzte, der seinen Farbstoff in

der Manier einer Klecksografie auf dem Papier verteilte und dessen Spuren der Meister dann mit einigen gezielten Strichen zu einer Art fiktivem Porträt Beethovens vervollständigte. Und auch hier drängt sich erneut der Brückenschlag zu Arp auf, der, wie oben angedeutet, schon 1917 als Dadaist in Zürich den – gesteuerten – Zufall als Gestaltungsprinzip entdeckt hatte und damit zu einem maßgeblichen Impulsgeber für den in den 1920er-Jahren aufblühenden Surrealismus wurde. Rainer K. Wick

Ausflugsempfehlung der Redaktion:

noch bis Sonntag, 10. Januar 2021 Arp-Museum Bahnhof Rolandseck, Hans-Arp-Allee 1, 53424 Remagen