13 minute read

Es war einmal … Schwefelwasser und Suppe

1560 durchstreiften eine frohgemute Patrizierschar und einige wohlhabende Bürger auf der Jagd die riesigen Gurnigelwälder. Beute war dank treibenden Hunden gewiss. Eine Gruppe Jäger gelangte beim Erkunden des unergründlichen Waldes in ein seichtes und übelriechendes Gebiet. Hühnereier, die zu spät gefunden und aufgeschlagen wurden, stanken genau wie dieses Sumpfgebiet. Wie sich bei Nachforschungen ergab, war es das Quellgebiet des «Stink-» oder «Stockbrünnelis», das offen Schwefel, kohlensauren Kalk, Kohlensäure, Magnesium und Natriumchlorid enthielt.

In verschiedenen Dokumenten ist zu lesen, dass das ganze Gurnigel- und Gantrischgebiet von Bären, Wildschweinen, Wölfen, Hirschen, Luchsen, Rehen, Hasen und Federvieh besiedelt war. Dieser immense Bergwald war für die damaligen Patrizier und die wohlhabenden Bürger ein wunderbares Jagdgebiet. Flurnamen wie Bärenvorsass, Bäreloch, Bärenwartsstöck, Hirschhorn, Hirschmatt, Wolfsbödeli, Wolfsschlucht, Wolfegrabe und Wolfsegg erinnern noch heute an die hier längst ausgestorbenen oder durch die Jagd ausgerotteten Tiere. Der letzte Bär in der Region wurde am 17. Mai 1819 in der Bäuert Riedern, Gemeinde Diemtigen, also auf der hinteren Seite des Gantrischgebietes, erlegt. Das Schussgeld für den Jäger: 50 Franken, mehr als ein damaliger Monatslohn! Die riesigen Waldungen des Gurnigelberges sind durchzogen von Bächen, Rinnsalen, weiten Sumpfgebieten und Gräben aller Art, in denen nach der Schneeschmelze bis in den Herbst immer mehr oder weniger Wasser fliesst. Meist entwässert sich heute ein Sumpfgebiet in eines dieser Rinnsale. Dieses Wasser ist farblos. Es verfärbt sich aber, kaum mit Sauerstoff in Berührung gekommen, grau-trüb, und der Geruch nach verfaulten Eiern, also Schwefelwasserstoff, sticht in die Nase. In einer verschlossenen Flasche bleibt dieser unangenehme Geruch sogar monatelang erhalten.

1561 wird diese heilsame Quelle erstmals schriftlich erwähnt. Sie wurde zum «Stockbrünneli», weil sie aus einem hohlen Stock, also einem vermoderten Baumstamm, der ihr als natürliche Öffnung diente, geflossen sein soll.

Aus «Gesellschaft zum Schwarzen Garten 1821»: «Sehr merkwürdig und allerdings hieher gehörend ist aber eine Entdeckung, die man erst vor ein paar Jahren (1815) ganz unerwartet nahe bei dem Stockbrunnen zu machen Gelegenheit hatte, dass, vielleicht vor mehr als 300 Jahren (denn nicht nur wusste von dem jetzt lebenden Geschlechte niemand etwas davon, sondern auch die ältesten noch vorhandenen Schriften und Titel von dem Gurnigel schweigen hierüber) dass nämlich von der Quelle weg ein bergmännisch gebauter Stollen, dessen Länge, soviel sie bis in den letztjährigen Sommer bekannt war, 227 Fuss (1 Fuss entspricht 20 cm, Anm. d. Verf.) beträgt. Hin und wieder war freylich der Stollen durch die Länge der Zeit zerfallen, und der Boden mit einem zähen Schlamm bedeckt, der nach der erfolgten Zerlegung Herrn Pagenstechers (Johann Samuel Friedrich Pagenstecher (1783–1856), Apotheker an der Kramgasse in Bern, publizierte viele seiner Untersuchungen in Fachzeitschriften, Anm. d. Verf.) in Bern volle 66 % reinen Schwefels enthält, was einen ansehnlichen Schwefelgehalt des Wassers ziemlich überzeugend darthut.»

Zitat aus dem Schwarzenburger Altjahrsblatt 1993: «Einige Altertumsforscher waren der Meinung, der alte Stollen sei schon zur Römerzeit angelegt worden. Den Römern waren auch andere Heilbäder bekannt. Römische Münzfunde von 1770 – in einem Tontopf 50 Silber- und 2 Goldmünzen aus römischer Kaiserzeit – hier in der Gegend von Holzfällern in den Wurzeln einer Tanne entdeckt, sowie ebensolche Ruinen im Muri bei Riggisberg deuten darauf hin, dass die Heilkraft der Quelle schon damals bekannt und benutzt wurde.»

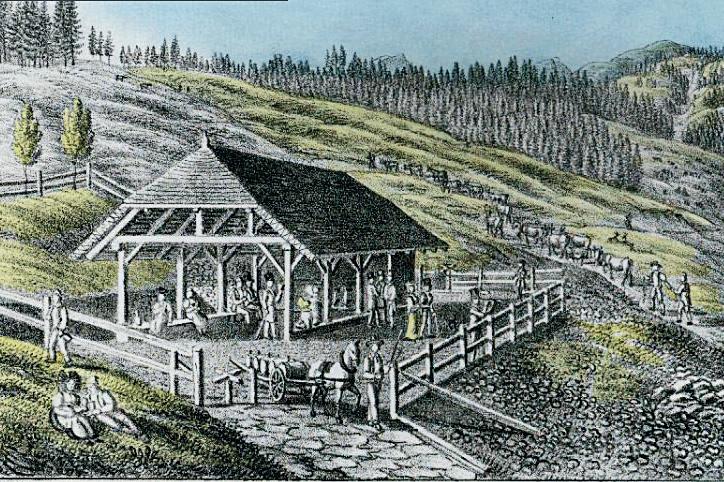

Der kolorierte Stich um 1810 von Franz Hegi aus Zürich (1774–1850) zeigt das Stockbrünneli mit gedeckter Quelle im Charlottenbühl auf freier Weide.

Auf dieser Variante des Stichs von Franz Hegi um 1810 ist zu erkennen, wie sich ein Pferdewagen mit gefüllten Fässern für die Badebottiche auf den Weg hinunter zum damals bereits bestehenden Badhotel macht.

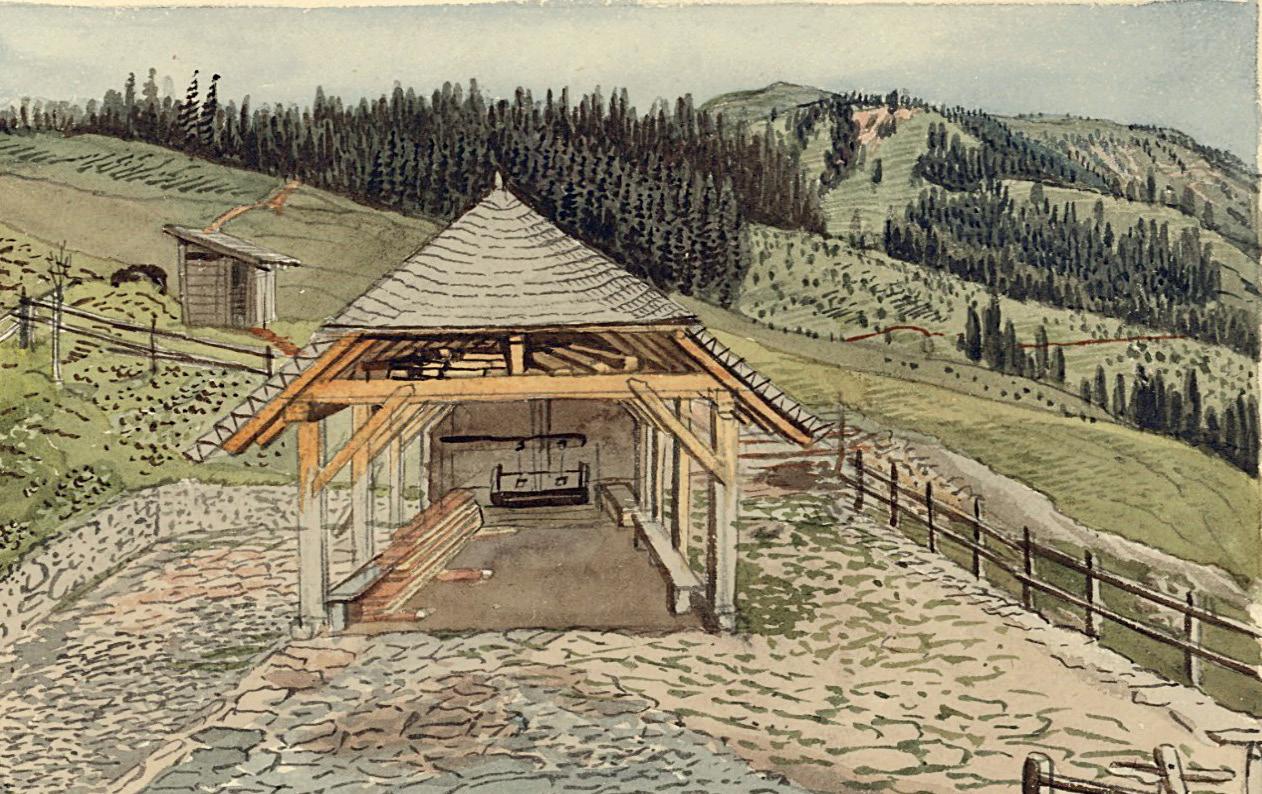

Dieser Stich von Franz Hegi zeigt die Innenansicht des Stockbrünneli und das links davon stehende Häuschen für die Notdurft.

Da das Stockbrünneli inmitten einer Alpweide lag, wurde es zum Schutz gegen Zerstörung durch das Vieh eingezäunt. So konnten die Badegäste hier unter Dach, ungestört und vor Regen geschützt, ihre tägliche, vom Badearzt verschriebene Anzahl Gläser Kurwasser trinken. Der Wasserfuhrmann wurde «Wasserfritz» genannt.

Aquatinta des Stockbrünneli, von Franz Hegi, ca. 1810.

Für die Personen, welche die tägliche Trinkkur absolvierten, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage waren, den täglichen Aufstieg zur gefassten Quelle unter die Füsse zu nehmen, waren die «Wassermäde» da. Es handelte sich dabei um Mägde, die für diese Tätigkeit angestellt wurden. Die «Wassermäde» trugen das für diese Kurgäste in Flaschen abgefüllte Wasser in Hutten ins Hotel. Das Kurwasser war gratis, wenn es aber in Flaschen gebracht werden musste, wurde ein geringer Betrag in Rechnung gestellt.

Ende 1890 soll im Bahnhof Bern ein Werbespruch zu lesen gewesen sein: «Das Wasser am Gurnigel, das ist zu vielem nutz.» «Es wurde eine feste Laube über dem Brünnelin erbauet, erstellen tath man einen festen Pflästerweg durch die Kuhtrittlinge und Güllenlöcher der Viehweide zum Tempel der Verjüngung.»

Diese undatierte Aquatinta von Franz Hegi zeigt ein gedecktes Gebäude (Stockhütte als frühestes Badhaus?) neben der ebenfalls gedeckten Fassung des Stockbrünneli um 1815 bis 1820 im Charlottenbühl. Aus den Kleidern der Gäste ist zu schliessen, dass nur «Gutbetuchte» sich eine Schwefelwassertrinkkur leisten konnten.

Wenn man bedenkt, dass eine wirkliche Kur pro Tag zwei Becher beanspruchte und die Kurgäste damals hinaufstiegen und hinunterwanderten, dazu zum Frühstück die später erwähnte «Gurnigelsuppe» essen mussten sowie die gesunde Gurnigelkost genossen, wurden sie schon durch die Bewegung und das Gehen an der ozonreichen Luft gestählt.

Viele Gäste wollten das Wasser auch daheim nicht missen. Um 1890 betrug der Preis der grossen Flasche, etwa zwei Liter fassend, 60 Rappen, Verpackung und Gebinde wurden ganz günstig berechnet.

Bendicht Berger, (1857–1951), Meisterküher (Chef der Kuhhirten) des vielfältigen Landwirtschaftsbetriebs am Gurnigel, erzählte 1947 in einem Interview anlässlich seines 90. Geburtstags im Jahrbuch Guggisberg 1947 / 48, dass er in den 1880er Jahren zusätzlich oft Mitarbeiter abgeben musste zum Transport von Fässern und Flaschen an die Depots des Gurnigelwassers in Bern und im Blumensteinbad. Depots des Wassers in Flaschen waren ausserdem in mehreren Städten der Schweiz wie Thun, Burgdorf, Biel, Basel, Zürich, Neuenburg, Genf sowie in weiteren grösseren Ortschaften der Schweiz vorhanden.

Berger hatte schon als kleiner Bub seinen Vater bei der Arbeit in der GurnigelKüherei begleitet. Hotelier Johann Jakob Hauser (1828–1891) entdeckte dessen Fähigkeiten und machte ihn bereits in jungen Jahren zum Meisterküher des vielfältigen Landwirtschaftsbetriebs am Gurnigel.

Hauser selbst wiederum kaufte 1861 das Heilbad Gurnigel und baute es zum international bekannten Kurhotel aus. Zur Hoteldynastie Hauser gehörten unter anderem auch das Hotel Giessbach, das Hotel Schweizerhof in Bern, das Bad Weissenburg, das Hotel Rigi-Scheidegg und Häuser in Italien, Frankreich und Deutschland.

Von 1875–91 war Hauser Berner Grossrat, 1881–91 Nationalrat, wo er die Mitte, später die Radikaldemokraten vertrat.

Bedingt durch die Grösse des Hotelbetriebes waren ständig eigene Kutscher und Fuhrleute im Einsatz, etwa für das Zuführen der Lebensmittel, der Getränke und für die Ausflüge der Gäste.

Bendicht Berger gibt uns auch einen Einblick in die Lohnverhältnisse um 1880: bester Arbeiter-Taglohn Fr. 1.70 bis 1.80, während der Heuernte plus 20 Rappen.

Nach einigen Jahren erhöhte sich der Taglohn auf Fr. 2.– bis Fr. 2.50. Die Arbeitstage begannen bei der Morgendämmerung und dauerten bis zum Einbruch der Nacht.

Jakob «Jacques» Tschumi (1844–1912), Gründer der Hotelfachschule Lausanne: Anlässlich der Abschlussfeier 1912 ehrte einer der diplomierten Schüler, L. Rolandais, zum obigen Bild gewandet, Tschumi mit folgenden Worten: «N’oublions pas les absents, Messieurs. L’Ecole, comme l’a si bien dit notre Président, a perdu, il y a quelques jours, son père. Celui qui l’avait enfantée en quelque sorte, son ‹papa›, a disparu. Qu’il reçoive lui aussi toute notre reconnaissance et que le nom ‹Tschumi soit à jamais inscrit dans nos cœurs comme un idéal, une devise!»

Ein Arbeiter hätte sich mit dem Lohn eines Tages nur drei bis vier Flaschen Kurwasser zu 60 Rappen leisten können.

Als Berger nach drei (!) Jahren erstmals seinen Lohn beim Buchhalter abholte – er hatte sich mit den Trinkgeldern von Gästen und dem Zuschuss seines Bruders über Wasser gehalten –, war er erstaunt über die ausbezahlte Summe.

Georg Brechbühl erzählte mir, dass der Lehrer Jakob «Jacques» Tschumi (1844–1912) aus Farnern BE zur Zeit des Hotelbesitzers Johann Jakob Hauser Buchhalter gewesen war. Brechbühl und seine Frau Ruth waren beide ab 1951 Lehrer in der Schule Rüti bei Riggisberg und besitzen viel unermüdlich gesammeltes Material zum Gurnigelbad, das sie für das vorliegende Buch zur Verfügung gestellt haben. Tschumi habe sich, so Brechbühl, während der Hotelsaison vom 1. Juni bis Mitte Oktober als Hauslehrer für die drei Kinder der Familie Hauser ein Zubrot verdient. Er forderte jeweils für seine Schule einen LehrerPraktikanten an und beauftragte diesen mit der noch oder wieder in die Hotelsaison fallenden Unterrichtszeit. So bezog er den Lohn als Lehrer und dazu den Lohn als Buchhalter im Hotel, und der Praktikant konnte mit einem Taschengeld entlöhnt werden.

Über die Jahre machte Tschumi im Hotelbereich eine beispiellose Karriere: Er wurde als Buchhalter und «Vize» zur rechten Hand von Johann Jakob Hauser.

Wie aus Notizen einsehbar, verbrachte Hauser wie Tschumi den Winter öfters in Cannes (möglicherweise im Hotel, das ebenfalls der Hauser-Familie gehörte?).

Tschumi kehrte zurück in die Schweiz, wo er am Genfersee als Hotelier und Direktor des Hotels Beau Rivage Palace in Ouchy 1893 in Lausanne die Ecole hôtelière de Lausanne gründete. Es handelt sich um die weltbeste und berühmte Hotelfachschule. Sie wird Jahr für Jahr durch die bekanntesten Hoteldirektoren der Welt als Nummer eins prämiert. Tschumi war damit in anderer Form wieder in seinen früheren Lehrerberuf zurückgekehrt.

1728 wurde eine zweite Quelle entdeckt, das «Schwarzbrünneli».

«Das Schwarzbrünnlein wird so genannt, weil es die Eigenschaft besitzt, Silberstücke in kurzer Zeit vollkommen schwarz zu färben. Die Quelle entspringt südöstlich des Stockbrünnleins am Rande des Waldes. Das Wasser schmeckt salzig, ist anfänglich klar, bedeckt sich bei Luftzutritt mit einem grauweissen Häutchen.»

Diese Quelle galt als eine der stärksten Schwefelquellen der Schweiz.

Am 10. September 1739 erklärten die Experten Doktor Christen und Doktor Wyttenbach aus Bern, … «sogleich bei der Destillation habe es sich gezeigt, dass das Wasser des Schwarzbrünnleins stärker und körperlicher als das bisher übliche Gurnigelwasser, hiermit glaublich in äusserlichen Schäden, Gliederschmerzen etc. zum Badgebrauch dienlicher sei. Nach vollbrachter Destillation habe das eint und andere dieser Wasser etliche Gran einer spiessigen weissen Erde einer tröcknenden Art hinterlassen, die, obwohl sie weder im Feuer etwas Schwefelgeruch merken lassen, noch im Wasser zergehen wollen, vermutlich doch noch etwas fixen Schwefels und Salzes in sich halten werde, deren eigentliche Art man aber wegen dero Wenigkeit nicht weiters untersuchen könne.»

Diesen Bericht verfassten sie auf Weisung der bernischen Obrigkeit, die einen solchen einforderten, um über das Recht an der Nutzung entscheiden zu können.

Professor Dr. hc. Heinrich Türler (1861–1933), Geschichtsforscher, stellt in einer Arbeit von 1910 klar, dass das Schwarzbrünnlein schon lange vor der «Entdeckung 1728» von den Bewohnern der ganzen Umgebung rege benutzt worden sei. In der Grube, in der es entsprang, sei es ganz kalt getrunken oder in mitgebrachten Pfannen an Ort und Stelle erwärmt worden. Besonders bei Kopfweh und Gliederschmerzen sei es mit Erfolg erprobt worden. Das Landvolk goss sich erwärmtes Wasser über die entblössten Stellen des Körpers. Die Bauern hätten schöne, ja erstaunenswürdige Kuren an Mensch und Vieh erzielt.

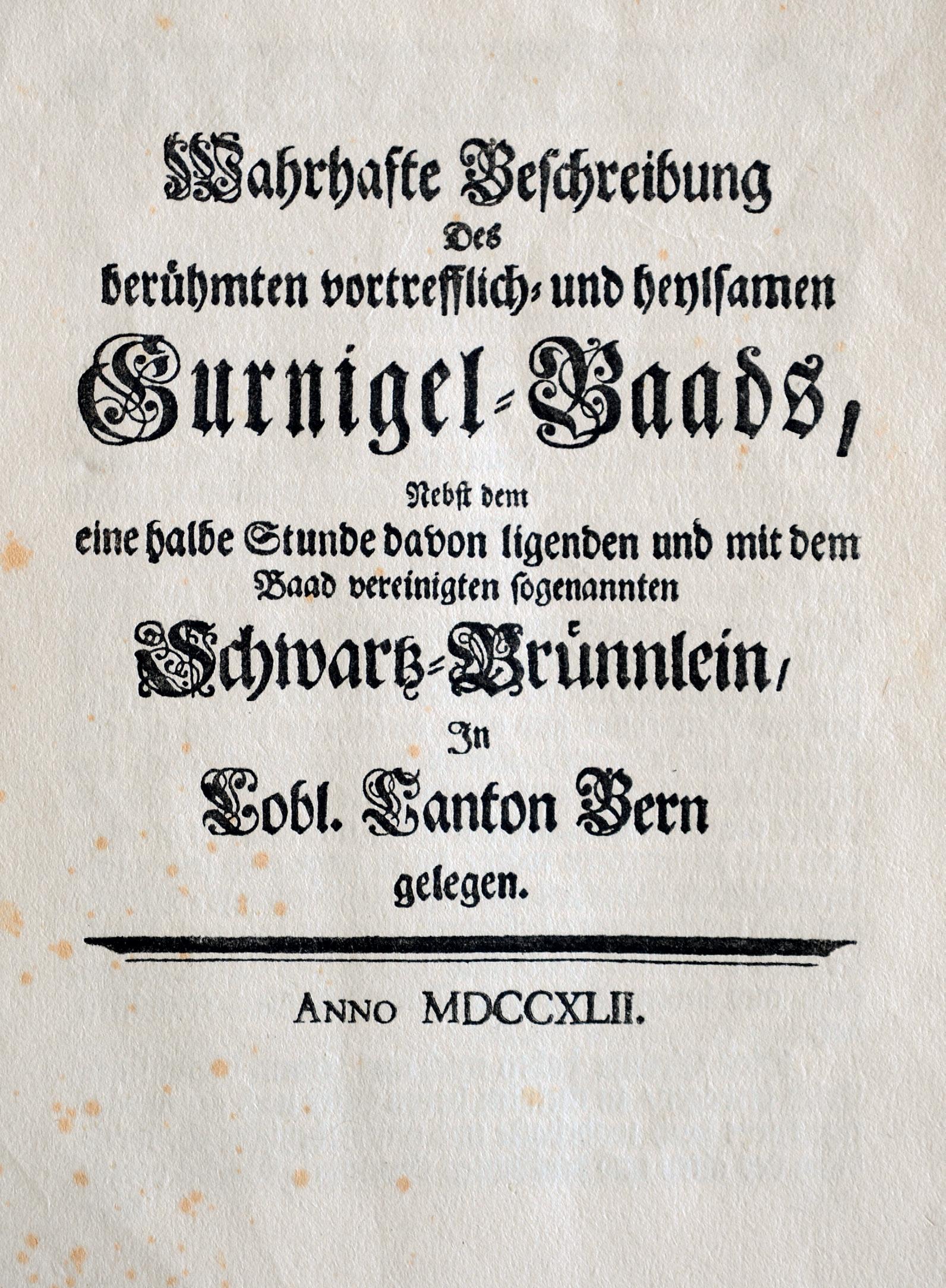

Die folgende Werbeschrift erschien 1762 im Kanton Bern. Sie schilderte die Heilkraft der zwei bereits benutzten Gurnigelquellen in den schönsten Farben, das Heilwasser sollte gegen vielerlei «nütz seÿn». Verfasst wurde sie vermutlich von Gottfried von Graffenried, zu jener Zeit Besitzer des Bades.

So präsentierte sich das Gurnigelbad zur Zeit der «Werbeschrift» Gottfried von Graffenrieds.

Sehr erstaunlich für diese Zeit sind die über dem Hotel angelegten Gemüsebeete. Offenbar hatten die von der Ökonomischen Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Bern, gegründet 1759, verbreiteten Ideen bei den gebildeten Menschen dieser Zeit Anklang gefunden.

Das Gemälde auf der folgenden Seite macht den Unterschied zwischen der Landbevölkerung und der eleganten Welt der Stadt deutlich. Kurzberockt die Frauen in den im Kanton Bern üblichen Trachten, in den langen Roben die Damen aus der Stadt.

Dieses Gemälde eines unbekannten Berner Kleinmeisters zeigt das Gurnigelbad vor 1779.

Diese «Schäfer-Szene» lässt die Damen von Welt ohne ihre obligaten Schirme zum Schutz gegen die kräftige Gebirgssonne steif und geziert die erste Bekanntschaft mit den Wiesen machen. Der Schirm wird zusammengerollt als Stock benutzt.

Der Herr aus der Stadt hat den Hut gezogen und stellt sich eben mit Namen vor, die Tochter wird von der Mutter schützend, mit der einen Fächer haltenden Hand, näher geschoben.

Kuranwendung im Wald auf einem Stich des Malers Karl Ludwig Zehender (1751–1814) von 1794.

Ganz links im Bild auf Seite 19 ist eine Kuranwendung gleich im Wald zu sehen. Die Einheimischen gossen sich das erwärmte Wasser über den nackten Körper. Dies wurde von den Stadt- und Standespersonen belächelt. Rechts in der Mitte verkaufen zwei Bäuerinnen Beeren.

Auch auf diesem und vor allem auf dem Gemälde auf der nächsten Seite ist ein «Deuchel» zu sehen, eine Rohrleitung, mit einem «Deuchelbohrer» in eine kerzengerade gewachsene Tanne gebohrt. So wurde das Wasser von der Quelle zum Brünneli geführt. Noch in den 1950er Jahren wurden im Berner Oberland auf den Alpen Leitungen für das Wasser von Brunnen mit solchen ausgebohrten Baumstämmen verlegt.

Das Holz war vorhanden, die langen Deuchelbohrer waren seit Generationen im Besitz, Zeit und Musse auf den Alpen da und die eisernen Leitungen viel zu teuer. Die Quellfassung ist noch nicht überdacht.

Im Vordergrund des Stichs von Jakob Samuel Weibel kommt den Gästen ein Mann mit einem Rückentragkorb, einer sogenannten Hutte, entgegen, die mit Flaschen gefüllt ist. Offenbar war nicht nur eine «Wassermäde» im Einsatz, sondern auch ein «Wassermann».

Der kolorierte Stich von Jakob Samuel Weibel (1771–1846) ist um 1800 entstanden, da über der Quelle noch kein Dach zu sehen ist.

Wasser trinken und Wasser holen beim Schwarzbrünneli. Die Aquatinta von Franz Hegi um etwa 1810 zeigt das Leben beim nun gefassten und einfach überdachten Schwarzbrünneli in einem, so hielt es der damalige Gurnigelbad-Besitzer Gottfried von Graffenried 1772 in seiner Werbeschrift (siehe Seite 16) fest, «finsteren, morastigen Wald».

Die Kurgäste mussten den Aufstieg zum Schwarzbrünneli ebenfalls selbst unter die Füsse nehmen. Es wurde ihnen immer wieder erklärt, dass sie sich nach dem Trinken nicht zu heftig bewegen sollten.

In jeder aus dieser Zeit stammenden Beschreibung beider Quellen wird gerühmt, dass die Wege in der Nähe der Quellen mit Steinplatten ausgeführt sind. Man müsse also nicht mehr durch «sumpfigen, stickigen Morast» steigen.

Und nach einigen Jahren ist auch das Schwarzbrünneli vollständig überdacht und mit einem Schrägzaun gegen das weidende Vieh geschützt. So konnten die Gäste hier bei Regenwetter «am Schärme» ihre Becher leeren.

Da es sich bei den auf dem Stich auf der folgenden Seite von 1810 abgebildeten Personen um ähnliche Figuren handelt – sitzende Gruppe rechts oberhalb der Trinkhalle und Mann mit Fass –, könnte dieser ebenfalls von Franz Hegi stammen. Oder aber er wurde kopiert, denn die Ausführung ist unsorgfältiger, als man dies bei Hegis Stichen gewöhnt ist.

Nun wird gebaut: Auf diesem Stich eines unbekannten Berner Kleinmeisters sehen wir ein Stück eines ausgebohrten Baumstammes, ein Stück «Deuchel».

Auch der Maler dieses Gemäldes ist leider unbekannt. Sollte man unterwegs vom Regen überrascht werden, befanden sich Unterstände am Weg. Ein Mann verlässt das Schwarzbrünneli mit einem Trag-Räf, einem Rückengestell, bis obenauf gefüllt mit Flaschen. Dieser kolorierte Stich eines unbekannten Malers muss ab 1820 datiert werden.