14 minute read

Haltungsform

from VÖS-Magazin 1/2021

by VÖS Online

Dr. Alexander Hinrichs Geschäftsführer der Initiative Tierwohl

Advertisement

Seit einigen Jahren äußern die Deutschen in Umfragen regelmäßig ihre Bereitschaft, mehr Geld auszugeben, wenn dafür mehr Tierwohl in die Ställe gebracht wird. Dies gaben etwa 90 Prozent der Befragten noch im Ernährungsreport des deutschen Bundeslandwirtschaftsministeriums im Jahr 2018 an. Im Januar 2019 erschien dann eine Studie der Hochschule Osnabrück von Professor Ulrich Enneking. Hier wurde das reale Kaufverhalten von Kunden in der Praxis getestet, wenn diese tatsächlich die Auswahl haben. Das Ergebnis liegt den Umfrageresultaten diametral entgegen: 73 Prozent kauften die günstigste Ware, obwohl das Tierwohl-Angebot nur etwa 30 Cent teurer war.

In diesem Unterschied von Umfrage und Realität stecken zwei Wahrheiten. Die erste ist: Lippenbekenntnisse von Verbrauchern in Umfragen sind keine verlässliche Basis, wenn es um die Weiterentwicklung der Nutztierhaltung geht. Die zweite Wahrheit aber ist: Selbst im direkten und härtesten Wettbewerb zeigt sich für Produkte mit einem Tierwohlplus ein Marktpotenzial, das noch gehoben und vielleicht sogar ausgebaut werden kann. Denn 27 Prozent kauften bei dem Realexperiment der Hochschule Osnabrück Tierwohl- bzw. Bioware, während der Marktanteil von Bio-Schweinefleisch deutschlandweit etwa zwei Prozent beträgt.

Ziel der Haltungsform-Kennzeichnung der teilnehmenden Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland ist es, eine wichtige Grundvoraussetzung zur Hebung dieses Potenzials zu schaffen: Verbraucher müssen das Tierwohl-Niveau eines Produktes einfach und schnell erkennen und bei ihrer Kaufentscheidung berücksichtigen können. Vor diesem Hintergrund wurde 2019 eine einheitliche vierstufige Haltungsform-Kennzeichnung für tierische Produkte von den großen Lebensmittelhändlern eingeführt. Die Trägergesellschaft der Haltungsform-Kennzeichnung ist die Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH, die auch Trägerin der Initiative Tierwohl ist.

Die Haltungsform-Kennzeichnung ist kein Produktsiegel, sondern eine Siegel-Klassifikation. Das heißt: sie ordnet für Verbraucher die auf dem Markt befindlichen Tierwohl-Siegel entsprechend dem Tierwohl-Niveau, das während der Haltung der Tiere geherrscht hat, ein. So waren im Januar 2021 bereits 20 Siegel in dem vierstufigen System der Haltungsform klassifiziert. Für jede Stufe gibt es ein eigenes Siegel, neben dem das klassifizierte Tierwohl-Siegel auf der Verpackung abgebildet ist. Verbraucher sehen in den deutschen Filialen der Händler zum Beispiel neben dem Siegel „Nature & Respect“ das Haltungsform-Zeichen der Stufe 3 und wissen: hier steckt etwas weniger Tierwohl drin als bei Bioprodukten mit dem Zeichen der Stufe 4 und etwas mehr Tierwohl als bei dem Siegel der Initiative Tierwohl mit der Stufe 2.

Das System der Haltungsform enthält für vier Stufen Anforderungen in zentralen Bereichen wie Platzangebot, Haltung, Beschäftigung und Tiergesundheitsmonitoring. Bislang sind die Tierarten Hähnchen, Pute, Ente, Schwein und Rind abgedeckt. Weitere Tierarten sind in der Vorbereitung. Die Tierwohlprogramme werden nach Antrag eines Lebensmittelhändlers von der Trägergesellschaft einer entsprechenden Stufe der Haltungsform-Kennzeichnung zugeordnet. Um Verbrauchern eine erste grobe Vorstellung davon zu ermöglichen, was sich hinter den einzelnen Stufen der Haltungsform-Kennzeichnung verbirgt, sind die Stufen neben der Nummerierung von 1 bis 4 noch mit einem Schlagwort benannt.

Die Stufe 1 heißt „Stallhaltung“. Das Siegel ist durch rote Farbe gekennzeichnet. Die Kriterien entsprächen hier in etwa den gesetzlichen Mindestanforderungen, gehen aber teilweise, wie etwa im Bereich Fütterung und Tiergesundheitsmonitoring, über diese hinaus. In diese Stufe werden die Produkte mit den QS-Prüfzeichen einsortiert.

Die Stufe 2 heißt „Stallhaltung Plus“ und trägt blaue Farbe. Die hier eingeordneten TierwohlSiegel müssen den Tieren mindestens 10 Prozent mehr Platz und zusätzliches Beschäftigungsmaterial bieten. Mit dieser Stufe werden zum Beispiel Produkte gekennzeichnet, die das Siegel der Initiative Tierwohl tragen.

Die Stufe 3 heißt „Außenklima“ und ist orange eingefärbt. Hier haben die Tiere noch einmal mehr Platz und dazu unmittelbaren Frischluftkontakt zum Beispiel durch so genannte Offenfrontställe. In dieser Stufe sind z.B. Qualitätsfleischprogramme des Lebensmitteleinzelhandels zu finden.

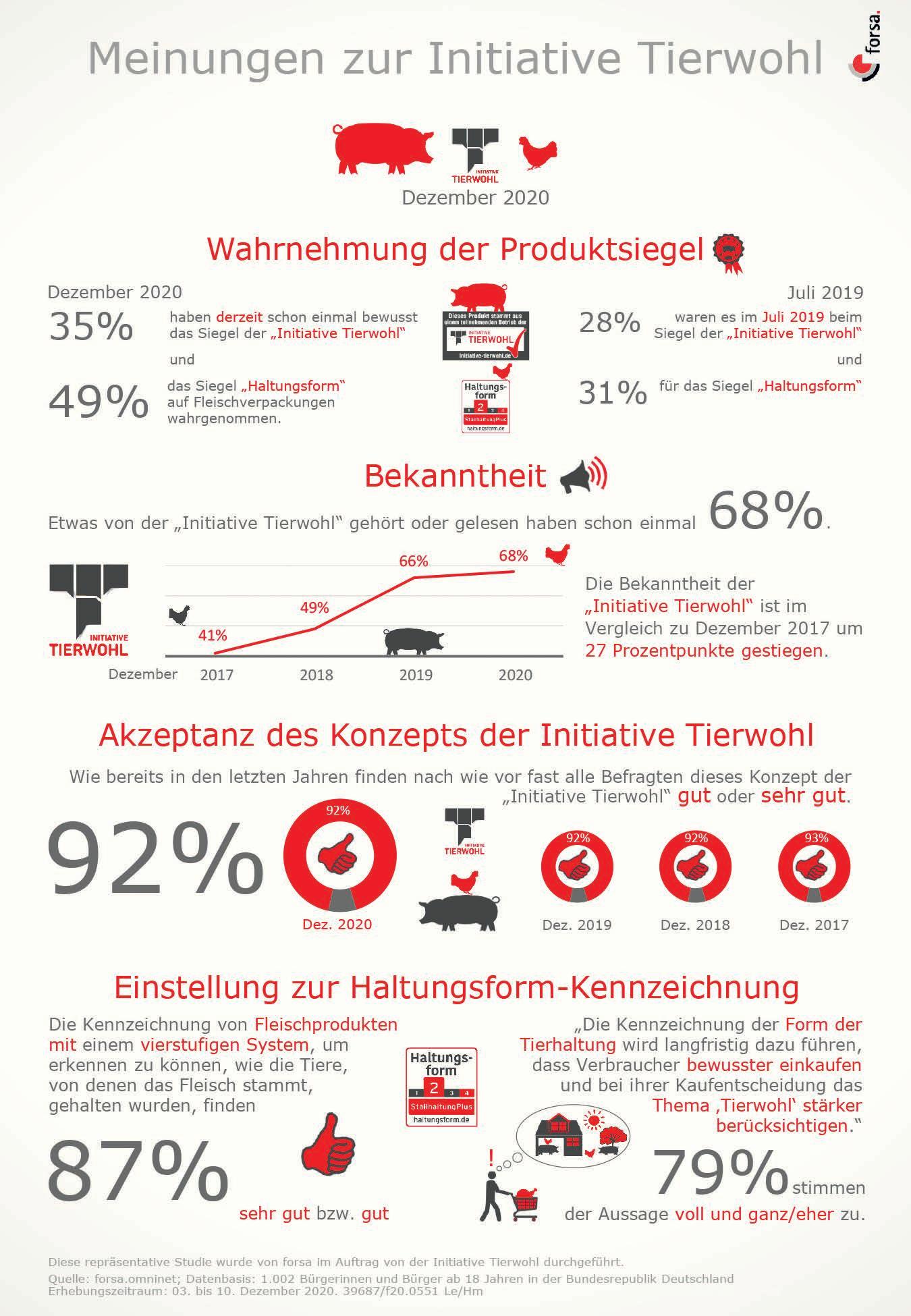

Die vierte und höchste Stufe ist grün eingefärbt und heißt „Premium“. Hier finden Verbraucher Produkte der Bioverbände und andere Siegel, die besonders hohe Tierwohlkriterien erfüllen. So müssen die Tiere etwa neben einem im Vergleich zu Stufe 3 noch einmal erhöhten Platzangebot auch verpflichtend Auslaufmöglichkeiten haben. Die Einführung der Haltungsform-Kennzeichnung kann als Erfolgsgeschichte betrachtet werden. Inzwischen finden Verbraucher die vierstufige Siegel-Klassifikation deutschlandweit in über 20.000 Filialen der teilnehmenden Lebensmitteleinzelhändler. Diese kennzeichnen über 90 Prozent des einschlägigen Fleischangebots mit dem Haltungsform-Siegel. Bei den Verbrauchern kommt das Ganze ebenfalls gut an. Laut einer repräsentativen Befragung des renommierten forsa-Instituts vom Dezember 2020 haben fast die Hälfte der Deutschen das Siegel beim Einkauf bewusst wahrgenommen. 87 Prozent finden die Kennzeichnung der Haltungsform gut oder sehr gut. Und 79 Prozent der Bürger in Deutschland sind davon überzeugt, dass durch die Kennzeichnung die Verbraucher das Thema Tierwohl beim Einkauf stärker berücksichtigen. Mithin deutet einiges darauf hin, dass die Haltungsform-Kennzeichnung einen wertvollen Beitrag leisten kann, wenn es darum geht, den Erfolg von Tierwohlprodukten auszubauen und erhofftes Marktpotenzial zu heben.

Infografik zur forsa-Befragung. Quelle: Hinrichs

Mumien, Totgeburten, lebensschwache Ferkel – es muss nicht immer nur Parvo sein!

Treten bei einer Abferkelung vermehrt Mumien in verschiedenen Größen sowie Totgeburten oder lebensschwache Ferkel auf, macht man sich meistens Gedanken darüber, ob die letzte Parvovirusimpfung vielleicht schon zu lange zurückliegt oder vielleicht vergessen wurde. Tatsächlich ist das porzine Parvovirus (PPV) der „Klassiker“ unter den Auslösern des „SMEDI-Syndroms“ (Stillbirth, Mummification, Embryonic Death, Infertility).

Tzt. Heinrich Kreutzmann Universitätsklinik für Schweine Veterinärmedizinische Universität Wien

Dr. Christine Unterweger Universitätsklinik für Schweine Veterinärmedizinische Universität Wien

Da sich das Virus nur langsam von Fetus (Bezeichnung ab Trächtigkeitstag 35, da ab diesem Zeitpunkt die Verknöcherung stattfindet) zu Fetus ausbreitet, sterben diese in unterschiedlichen Trächtigkeitsstadien ab. So ist es nicht ungewöhnlich, dass in einem Wurf sowohl kleine als auch größere Mumien, fast fertig entwickelte totgeborene Ferkel und lebensschwache Ferkel vorkommen. Aufgrund der Größenunterschiede der Mumien bzw. der totgeborenen Ferkel spricht man von dem sogenannten „Orgelpfeifen-Bild“ (siehe Abbildung). Ebenfalls können verlängerte Tragzeiten beobachtet werden, sodass Geburten häufiger eingeleitet werden müssen.

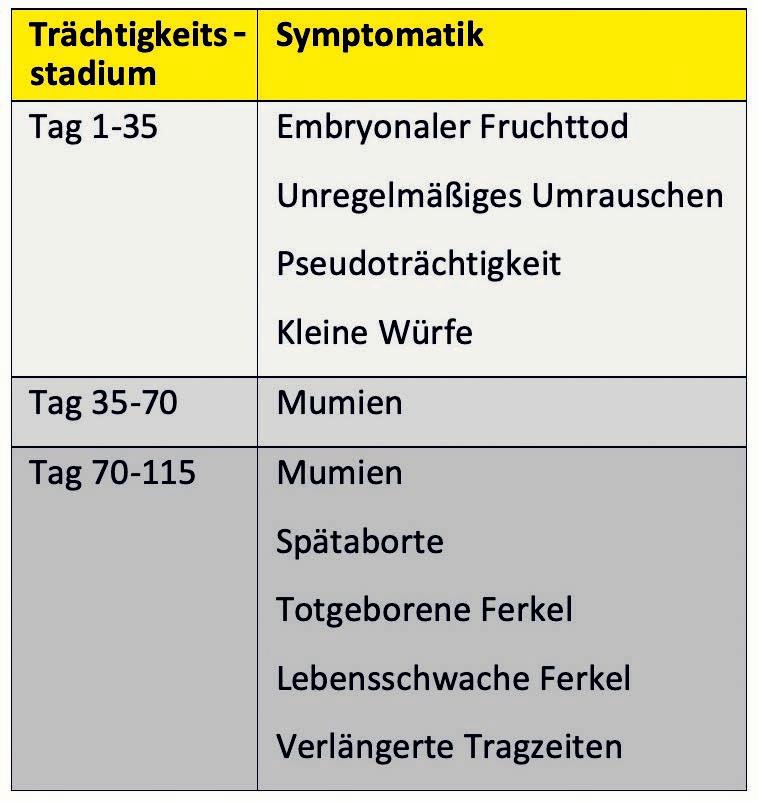

Wer aber bei diesem Wurf Parvovirus gesucht hätte, wäre erfolglos geblieben. Es handelte sich um eine Infektion mit dem porzinen Circovirus Typ 2 (PCV2), das in aller Regel zum selben klinischen Bild (SMEDI) wie PPV führt – mit dem kleinen Unterschied, dass bei PCV2-Infektionen der Sau zusätzlich auch Aborte, also ein Abbruch der Trächtigkeit zu jedem Zeitpunkt, auftreten können, was bei Parvo nicht der Fall ist. Typische klinische Zeichen von SMEDI sind in Tabelle 1 aufgeführt.

PCV2 ist allen Ferkelproduzenten aus einem anderen Zusammenhang, den typischen Kümmerern nach dem Absetzen, wie man es in den 2000er Jahren erlebt hat, ein Begriff. Durch die flächendeckende, wirksame Impfung der Saugferkel hat der Infektionsdruck auf die Schweinepopulation abgenommen und Kümmerer lassen sich schon lange nicht mehr regelmäßig auf PCV2-Infektionen zurückführen. Der von den Herstellern garantierte Impfschutz hält in der Regel bis zum Mastende an, was aber auch heißt, dass Jungsauen keine Impfantikörper mehr haben. Sie sind somit empfänglich für eine Infektion und können außerdem über die Biestmilch

Abbildung: Feten und Ferkel in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, das „Or-

gelpfeifenbild“ Quelle: Klinik für Schweine/VUW Wien Tabelle 1: Auswirkungen einer Infektion im jeweiligen Trächtigkeitsstadium (modifiziert nach Madson und Opriessnig, 2011).

keine Antikörper gegen PCV2 übertragen. Infizieren sich diese Zuchttiere vor oder während der ersten Trächtigkeit, besteht ein erhöhtes Risiko einer Infektion der ungeborenen Feten.

Da sich PCV2 in sich schnell teilendem Gewebe vermehrt, ist für den Nachweis das fetale Herz am besten geeignet. Im Jahr 2020 haben wir an der Veterinärmedizinischen Universität in ca. 20 % aller Abort- oder Mumieneinsendungen im fetalen Herzen PCV2 nachweisen können. Dieses Ergebnis darf auf keinen Fall überinterpretiert werden, denn das Virus kommt in fast allen Schweinehaltungen vor. Der alleinige Nachweis heißt somit nicht unbedingt, dass das Virus auch eine Rolle an den Krankheitsgeschehen gespielt haben muss. Ganz wesentlich ist zum einen die Menge des gefundenen Virus und zum anderen die charakteristischen mikroskopisch sichtbaren Läsionen im fetalen Herz.

Macht es Sinn, auch Sauen gegen PCV2 zu impfen?

Die Frage ist nicht pauschal zu beantworten. Liegt die klinische Symptomatik vor und wurde PCV2 im Abortmaterial, in Blutproben der Sauen oder bei Saugferkeln nachgewiesen, kann eine Impfung angebracht sein. Grundsätzlich hat sich die Impfung von Sauen in Studien und Fallberichten als eine erfolgreiche Maßnahme erwiesen. So konnte in einer Studie auf einem Betrieb in Spanien, wo zwar Virusübertragungen innerhalb der Sauenherde nachgewiesen worden sind, aber keine schwerwiegenden reproduktiven Störungen beobachtet wurden, mittels Impfung der Sauen die Anzahl an lebendgeborenen Ferkeln und die Vitalität der Ferkel gesteigert werden (Oliver-Ferrando und weitere Autoren, 2018). In einer norddeutschen Sauenanlage, welche mit 440 Jungsauen neu aufgebaut wurde, sind verlängerte Tragzeiten, Mumien sowie totgeborene und lebensschwache Ferkel aufgefallen. Insgesamt haben nur 65 % der Sauen zum geplanten Termin abgeferkelt. Obwohl die Jungsauen bei Eingliederung gegen PCV2 geimpft wurden, konnte PCV2 in Blutproben der Sauen und in fetalem Material mit charakteristischen mikroskopisch sichtbaren Läsionen gefunden werden. Der bestandsbetreuende Tierarzt hat in diesem Fall eine verspätete PCV2Impfung der ersten Jungsauengruppen für diese klinische Symptomatik verantwortlich gemacht, denn eine folgende Gruppe, welche direkt nach Anlieferung geimpft wurde, war deutlich weniger betroffen. Zusätzlich wurde die gesamte Sauenherde nochmals geimpft, um den Infektionsdruck zu senken (Dr. Heike Engels, Sonderdruck aus dem dlz agrarmagazin/primus Schwein Heft 4/2016).

Auch aus Österreich ist uns ein Fallbericht bekannt, auf welchem der Anteil von mumifizierten Feten nach Infektion von 0,5 % auf 15,5 % angestiegen sind. In diesem Fall konnte nach der Herdenimpfung aller Sauen der Anteil der mumifizierten Feten drei Monate später wieder auf 1,5 % reduziert werden. Grundsätzlich gilt es zu bedenken, dass eine Impfung keinen vollständigen Schutz des Einzeltieres bieten kann. Vielmehr geht es um die Erzeugung einer sogenannten „Herdenimmunität“, also die Fähigkeit eines Großteils der Herde, immunologisch auf die Infektion reagieren zu können, die Folgen einer Infektion zu verhindern und den Erregerdruck im Bestand zu senken. Eine besonders gefährdete Altersgruppe sind, wie oben beschrieben, die Jungsauen. Generell gilt die Empfehlung, diese Tiere in dem von der restlichen Herde abgegrenzten Quarantänestall gegen PCV2 zu impfen und die Tiere erst nach Immunitätsausbildung in die Herde zu integrieren.

Fazit

PCV2 kann, neben anderen infektiösen und nichtinfektiösen Ursachen, für Fruchtbarkeitsprobleme im Sauenbestand verantwortlich sein. Bei vorhandener Symptomatik sollte eine Diagnostik in Zusammenarbeit mit der bestandsbetreuenden Tierärztin/ dem bestandsbetreuenden Tierarzt eingeleitet werden, um die Ursache eingrenzen zu können. Ein regelmäßiges und zielgerichtetes Impfprogramm bei Sauen in Kombination mit einer adäquaten Jungsaueneingliederung ist eine effektive Möglichkeit, PCV2-bedingten Fruchtbarkeitsproblemen vorzubeugen.

Autorenhinweis

Literatur kann bei den Verfassern angefordert werden. Die Weiterverwendung der Bilder ist nicht gestattet.

Axel Grunt Pressesprecher Verein Donau Soja

Auch in der Landwirtschaft wächst der globale Trend zu immer stärkerer Spezialisierung, Österreich kann sich dem nicht komplett entziehen. Reduzierte Deckungsbeiträge und verkürzte bäuerliche Wertschöpfungsketten machen allerdings neue Wege erforderlich. Eine Rückkehr zu verstärkt regionaler Wertschöpfung bzw. zu Eigenversorgung bietet interessante Alternativen. Ein Teil davon: Eine Ausweitung des Sojaanbaus für den betrieblichen Eigenbedarf inklusive eigener Verarbeitung. Aus der Region für die Region.

Soja statt von Mato Grosso nun von der Nachbarin oder dem Verarbeiter im nächsten Ort. Neue Chancen für viele kleine VerarbeiterInnen, die Soja für den Eigenbedarf und den lokalen Bedarf in der Region verarbeiten. Das Ergebnis: Geld bleibt in der Region, Arbeitsplätze auf dem Land werden gesichert. Rund 500.000 Tonnen Soja importiert Österreich pro Jahr - der überwiegende Teil davon ist gentechnisch manipuliert. Noch landet dieses Soja auf den österreichischen Tellern – indirekt auch über die Futtermittel in der Schweinemast. Ein Schwenk auf regionales Donau Soja könnte auch einem deutlichen KonsumentInnenwunsch nachkommen. Ein Schulterschluss von LandwirtInnen, Handel und KonsumentInnen könnte die gentechnik-freie Position Österreichs stärken und beitragen, Schweinefleisch und seinen Wert neu zu entdecken.

10.000 Kilometer

Speziell bei Soja ist der Weg vom Anbauort zum Futtertrog besonders lang. Zwischen Österreich und Brasilien liegen etwa 10.000 Kilometer. Donau Soja setzt darauf, dass Soja nur innerhalb Europas, bzw. im Donauraum transportiert wird. Schweinefleisch ist die wichtigste Fleischquelle in der EU mit einem jährlichen Verbrauch von 32 kg pro Person. Die Schweineproduktion ist von Soja abhängig und ein erheblicher Teil des importierten Sojas geht in die Fütterung von Schweinen.

Schließen der „Regionalen Eiweißlücke“

Gerade bei regionalen Erfolgsmodellen für tierische Erzeugnisse steht man vor dem Problem der „Regionalen Eiweißlücke“. Der einzige Weg diese zu schließen, ist eine regionale Anbau- und Verarbeitungsstruktur für Soja: Heizlüfter, Toaster, Röster, Röstschnecken oder Extruder. Die Vielfalt der Anlagen erlaubt individuelle Zugänge. Und sie bieten die Chance, die verstärkte Produktion von regional angebauten Proteinquellen für die Schweinefleischproduktion voranzutreiben.

Regionales Toasten stärkt die bäuerliche Wertschöpfung

Neben gentechnikfreiem Schrot (BAG Güssing), bieten Sojakuchen oder vollfett getoastete Sojabohnen neue Chancen. Die Bohnen können am eigenen Betrieb verarbeitet werden und bringen die Möglichkeit, die Versorgung der Tiere selbständiger zu gestalten und mehr Wertschöpfung für den eigenen Betrieb zu schaffen. Donau Soja schätzt, dass in Österreich bereits mehr als 30 entsprechende Kleinanlagen auf landwirtschaftlichen Betrieben im Betrieb sind. Dabei kommen verschiedene technische Verfahren und Anlagen zum Einsatz. Die häufigsten sind Extruder und Toaster, die HerstellerInnen befinden sich entweder direkt in Österreich oder in den Nachbarländern. Beispiele für Toaster in Österreich, die bereits als regionale Sojaverarbeiter auf dem Markt sind, sind das Mischfutterwerk Großschedl im steirischen Feistritztal, die südoststeirische Ölmühle Lugitsch in Gniebing oder die Firma Garant in Pöchlarn im niederösterreichischen Donautal. Aufgrund der dezentralen Produktion bieten diese Toaster gute Möglichkeiten zur Steigerung bäuerlicher Wertschöpfung bei guter Kostenstruktur. Mit Donau Soja bekommt Soja ein heimisches, ein regionales Gesicht. Regionale Klimapartnerschaften fördern regionale AkteurInnen. Regionale Futterkreisläufe stärken die heimische Landwirtschaft und schützen das Klima. Betriebe vor Ort erhalten die Möglichkeit sich neue Standbeine aufzubauen, LandwirtInnen, ProduzentInnen und KonsumentInnen profitieren.

Vor knapp zehn Jahren waren die Mengen der im deutschen Sprachraum verarbeiteten Sojabohnen kaum nennenswert. Inzwischen konnte Donau Soja mit seinen PartnerInnen und Mitgliedern die regionalen Wertschöpfungsketten ausbauen.

Im Jahr 2012 wurden etwa 5.000 ha in Deutschland, 37.000 ha in Österreich und etwa 2,6 Millionen ha in Europa für den Sojaanbau genutzt. Diese Zahl hat sich bis 2020 in Österreich auf 69.000 ha, in Deutschland auf 33.000 ha und in Europa auf über 4 Millionen ha enorm gesteigert.

Durch den Einsatz von Donau Soja-zertifiziertem Soja können rund 40 Prozent der CO2-Emissionen aus der Fleischproduktion vermieden werden. Das hat kürzlich das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) berechnet. Schweinefleisch der EDEKA-Marke „Hofglück“ mit Donau Soja-Fütterung verursacht 2,16 kg CO2 pro kg Schweinefleisch, während eine vergleichbare Produktion mit Soja aus Übersee 3,42 kg CO2 pro kg Fleisch verursacht – ein Minus von 40 Prozent! Auch die GUSTINO Strohschweine „Klimafit“ lassen sich aktuell vom FiBL durchleuchten. Nachdem auch dort Donau Soja-zertifiziertes Futter zum Einsatz kommt, werden bei GUSTINO vergleichbare CO2-Reduktionen wie bei „Hofglück“ erwartet.

Die wesentliche Frage: „Reicht der Verbrauch von Sojaprodukten auf meinem Betrieb aus, um innerhalb eines angemessenen Zeitraums einen Return on Investment zu erzielen?“ Gute Aussichten auf wirtschaftlichen Erfolg bei der Verarbeitung von Sojabohnen auf dem Hof haben Betriebe mit einem jährlichen Verbrauch von mindestens 70-100 Tonnen Sojabohnen. Für Bio-Betriebe kann die Rentabilität bereits bei 50 Tonnen pro Jahr beginnen. Wichtig ist freilich die Kosten-Nutzen-Rechnung für das gesamte System. Die Faktoren dabei: Abschreibung der Anlage, Energiekosten pro Leistungseinheit, Wartungskosten und Zeitaufwand für Wartung, Verarbeitung und Überwachung. Wenn Verarbeitungsanlagen nur in kleinen Chargen und mit vielen Pausen betrieben werden, arbeiten die Maschinen mit einem unterdurchschnittlichen Wirkungsgrad. Die volle, vom Hersteller angegebene Energieeffizienz wird möglicherweise nicht erreicht. Es ist wie beim Autofahren. Stop-and-Go ist weniger effizient als eine kontinuierliche Fahrt.

Donau Soja und die LandwirtInnen - eine neue Klimapartnerschaft

Wenn LandwirtInnen vor Ort ihr Soja produzieren und es an eine Ölmühle in der Region liefern, oder wenn sie gleich selbst oder gemeinsam mit NachbarInnen eine Toastanlage betreiben, dann entsteht eine neue Klimapartnerschaft. Transportwege werden kurz, der Einsatz von zertifiziert europäischem Soja birgt die Chance klimafreundlicher zu werden. Die Unabhängigkeit wächst, die Soja-Produktion bleibt in der regionalen bäuerlichen Wertschöpfungskette: Die eigenen Produkte werden auf dem eigenen Hof oder von Betrieben in der Region für deren Schweinemast verwendet – es profitieren die regionalen Betriebe, die Umwelt und das Klima.

Schweine sicher durch die Übergangszeit bringen

Kennen Sie das Problem? Gerade jetzt in der Übergangszeit, wenn die Tage schon warm werden aber die Nächte oftmals noch sehr kalt sind, treten vermehrt Probleme mit hustenden und kranken Tieren auf. Die starken Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht können vom Lüftungssystem oftmals nur unzureichend abgefedert werden und sind dadurch auch im Stall zu spüren. Das bedeutet eine hohe Belastung für das Immunsystem und Stress für Ihre Schweine. Die Folgen können von leichtem Husten über Leistungsrückgang bis hin zu erhöhten Ausfällen führen. Das Ziel ist es daher, das Immunsystem Ihrer Schweine in dieser Phase bestmöglich zu unterstützen und dadurch Leistungseinbußen hintanzuhalten. Garant setzt dazu im gesamten Mastschweinefutter die Wirkstoffkombination OxiProtect ein. Diese KomDI Markus Mader Garant Tiernahrung bination aus Vitamin C und unterschiedlichen Antioxidantien (Vitamin E, sowie natürliche Pflanzenextrakte) fördert das Immunsystem und unterstützt die Immunabwehr. Das sorgt für ganzjährig vitale Tiere, auch in Stressphasen. Sollte es dennoch zu Problemen mit den Atemwegen kommen, bietet der Wirkstoffergänzer Aerofit Unterstützung. Die Kombination aus natürlichen Pflanzeninhaltstoffen von Eukalyptus, Thymian und Knoblauch fördert bei Husten die Schleimlösung in der Lunge. Eine hohe Vitaminausstattung unterstützt zusätzlich das Immunsystem. Weitere Informationen über das Produktsortiment von Garant erhalten Sie beim Garant Verkaufsteam oder im Lagerhaus.