22 minute read

Im Interview: DI Dr. Blaas

from VÖS-Magazin 1/2021

by VÖS Online

Im Interview: DI Dr. Konrad Blaas – Leiter der Abteilung für tierische Produkte im BMLRT

DI Dr. Konrad Blaas ist seit 2004 Leiter der Abteilung für tierische Produkte im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT). Der gebürtige Innviertler (Bezirk Schärding) wuchs auf dem elterlichen Milchviehbetrieb auf. Später absolvierte er ein Hochschulstudium an der Universität für Bodenkultur mit Schwerpunkt Tierproduktion. Nach den Tätigkeiten als Vertragsassistent am Institut für Nutztierwissenschaften nahm DI Dr. Konrad Blaas 1993 seine Arbeit im BMLRT auf. Im Interview ermöglicht uns Herr Blaas einen Einblick in seinen Tätigkeitsbereich, die aktuelle Situation der tierischen Produktion in Österreich und seine Einschätzung zukünftiger Entwicklungen im landwirtschaftlichen Sektor.

Advertisement

DI Dr. Konrad Blaas Leiter d.Abt.f. tierische Produkte BMLRT

Foto: BMLRT Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ist unter anderem für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung zuständig. Darunter fällt auch die Produktion tierischer Erzeugnisse. Als Leiter der Abteilung für tierische Produkte sind Sie für eine Reihe von Tätigkeitsbereichen verantwortlich. Wie würden Sie Ihr Tätigkeitsfeld und das Ihrer Abteilung beschreiben?

Den Aufgabenbereich darf man ruhigen Gewissens als vielfältig bezeichnen. Von der Tierzüchtung im engeren Sinn über die Tierhaltung einschließlich des Tierschutzes und der verschiedenen Umweltauswirkungen der Tierhaltung geht es bis zu den tierischen Produkten und Märkten. Von der Biene bis zum Pferd haben es meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit spannenden Aufgaben sowohl national als auch auf EU-Ebene zu tun. Der wechselseitige Austausch mit den Branchen ist hier unbedingt notwendig, um sachgerechte und praktikable Lösungen zu finden. Dabei ist es eher die Ausnahme, wenn gerade in keinem Sektor ein Problem auftritt. Das macht es immer interessant.

Die aktuelle Corona-Krise hat beträchtliche Auswirkungen auf die nationale und internationale Wirtschaft – davon bleibt auch der landwirtschaftliche Sektor nicht verschont. Welche Strategien bzw. Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht denkbar, um vor allem die tierhaltenden landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich sicher durch die Krise zu führen?

Aus Sicht der Landwirtschaft muss man sich immer vor Augen halten, dass die Krise andere Bereiche viel schlimmer betrifft. Aber gerade in der Schweinehaltung haben wir es jetzt gleichzeitig mit zwei Problemen zu tun: wichtige Absatzkanäle sind seit längerer Zeit Corona-bedingt geschlossen und dann auch noch die Schweinepest in Deutschland. Jetzt bewährt es sich, dass über Jahre große Anstrengungen unternommen wurden, zusätzliche Exportmöglichkeiten zu eröffnen. Und über den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) fließt viel heimische Ware ab. Wer einigermaßen unbeschadet durch Krisen kommen möchte, darf nicht erst an Maßnahmen denken, wenn das Problem schon da ist. Natürlich sind manchmal Krisenmaßnahmen

notwendig, so wie wir jetzt den Verlustersatz für die Landwirtschaft im Ausmaß von 60 Mio. € in einer gemeinsamen Kraftanstrengung geschaffen haben. Aber es geht auch darum, die Anfälligkeit für Krisen zu reduzieren: Wie können wir unseren Heimmarkt erhalten und stärken? Was macht unsere heimische Produktion und unser Fleisch für unsere Konsumentinnen und Konsumenten besonders wertvoll? Haben wir Qualitätsprogramme und Absatzkanäle, die nicht jedes Auf und Ab des internationalen Fleischmarktes mitmachen müssen? Starke und untereinander gut abgestimmte Organisationen bewähren sich in Krisenzeiten und auch eine langfristig aufgebaute Zusammenarbeit mit Verarbeitung und Handel bietet dann Vorteile.

Tierschutz und Tierwohl-Themen stehen aktuell im Fokus der Öffentlichkeit. Bereits im Herbst 2020 wurde von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger in Zusammenarbeit mit dem Dachverband Nachhaltige Tierhaltung Österreich (NTÖ) ein „Pakt für mehr Tierwohl“ geschlossen. Ziele des Paktes sind die langfristige Weiterentwicklung der tierischen Produktion sowie die Absicherung der österreichischen Selbstversorgung. Mit welchen Veränderungen müssen die österreichischen Schweinebauern und -bäuerinnen durch den „Pakt für mehr Tierwohl“ rechnen?

Das klingt fast, als ob hier jemand zu etwas gezwungen würde. Der Pakt für mehr Tierwohl ist im Gegenteil ein wirklich gutes und jedenfalls freiwilliges Angebot an die Betriebe. Jede und jeder, der die – oft leider auch unsachlichen – Diskussionen der letzten Jahre mitverfolgt hat, weiß doch, was es braucht: Wir brauchen Ställe, die mehr Tierwohl bieten und die ohne Schwanzkupieren funktionieren, weil die Schweine genügend Beschäftigung haben. Diese Ställe kosten mehr in der Anschaffung, sie kosten mehr im laufenden Management. Zentrale Elemente des TierwohlPaktes sind daher die deutliche Erhöhung der Investitionsförderung sowohl von den Gesamtmitteln wie auch bei den Förderprozentsätzen für besonders tierfreundliche Ställe und eine Abgeltung für die laufenden Kosten über die jährliche ÖPUL-Maßnahme Tierwohl Stallhaltung. Das ist ein sachgerechtes Angebot, um sich den Anforderungen der Zukunft zu stellen. Aber stets mit Anreizen verbunden und ganz ohne einen Zwang, das ist der Ansatz, den Bundesministerin Köstinger verfolgt. Tierwohl- und Tiergesundheitsprogramme sollen über den in Vorbereitung befindlichen Österreichischen Tiergesundheitsdienst einheitlich durchgeführt werden. Endlich soll es dann die Möglichkeit geben, auf die vielfältig vorhandenen Daten zentral zuzugreifen. So könnten zum Beispiel Betriebe mit überdurchschnittlich hohem und teurem Medikamenteneinsatz gezielt beraten und unterstützt werden.

Es gibt im Schweinesektor eine Vielzahl an regionalen Qualitätsprogrammen mit unterschiedlichen Anforderungen an Haltung und Fütterung der Schweine. Es zeigt sich immer wieder, dass die Nachfrage nach Schweinefleisch aus solchen Programmen aufgrund der beträchtlichen Mehrkosten begrenzt ist. Wie könnte Ihrer Meinung nach die Entwicklung solcher Programme am Markt gestärkt werden?

Die Basis der Weiterentwicklung der Qualitätsanforderungen ist und bleibt das AMAGütesiegel. Hier gibt es die Bekanntheit und die ausreichenden Mengen, Verarbeitung und Handel sind darauf eingestellt. Darauf aufbauend sollten Spezialprogramme mit zusätzlichen Anforderungen eine ÖsterreichDimension haben, sonst verzettelt man sich. Ich denke, hier haben die im VÖS zusammengeschlossenen Erzeugergemeinschaften alle Möglichkeiten zur Entwicklung solcher Qualitätsprogramme.

Neben der Erarbeitung von Qualitäts- und Produktionsrichtlinien sind die Marktbearbeitung und die Absatzförderung mit den Marktpartnern entscheidend.

Wie schätzen Sie die bevorstehende Entwicklung in der österreichischen Schweinehaltung ein? Welche Herausforderungen werden Ihrer Meinung nach die kommenden Jahre prägen?

Für mich gibt es zwei große Herausforderungen: Konsumentinnen und Konsumenten müssen auch in Zukunft mit gutem Gefühl zu österreichischem Schweinefleisch greifen können. Und wir brauchen junge Bäuerinnen und Bauern, die mit gutem Gefühl Schweine halten und erstklassisches Fleisch erzeugen wollen. Dazu wird es eine Schweinehaltung mit verbessertem Tierwohl, mehr Transparenz und eine noch intensivere Zusammenarbeit mit allen Marktpartnern brauchen. Ein wichtiger Meilenstein ist hier sicher der Pakt für mehr Tierwohl.

DI Dr. Konrad Blaas: „Wir brauchen junge Bäuerinnen und Bauern, die mit gutem Gefühl Schweine halten und erstklassiges Fleisch erzeugen wollen.“ Foto: FRAUKOEPPL

Jetzt kann es nur aufwärtsgehen

Die unvorhersehbaren Ereignisse des letzten Jahres haben bekanntlich dazu geführt, dass zum Jahreswechsel nur unbefriedigende Schweinepreise erzielt wurden und in vielen Fällen schlachtreife Schweine verspätet abgeholt wurden. Die Talsohle scheint aber überwunden und ein Blick nach vorne zeigt Licht am Ende des Tunnels, soferne nicht wieder Unvorhersehbares passiert.

Dr. Johann Schlederer Koordinator Ö-Börse

Foto: FRAUKOEPPL

Neustart unter erschwerten Bedingungen

Der Jänner ist alljährlich der schwierigste Monat im Schweinejahr und es dauerte auch heuer bis Anfang Februar bis der Markt wieder flüssig zu laufen begann. Befürchtungen, dass sich die preisliche Talsohle im Jänner noch weiter nach unten bewegen könnte, haben sich gottlob nicht bewahrheitet. Zum einen florierte der Frischfleischabsatz über den Lebensmittelhandel der vom Gastro-Lockdown anhaltend profitiert und andererseits konnten unsere fünf zum Chinaexport zugelassenen Großabnehmer die Geschäfte nach Asien als gute Alternative zu weggebrochenen Absatzschienen nützen.

Mit der Bekanntgabe des neuerlichen Gastro-Lockdowns Anfang November letzten Jahres war der Preis nicht mehr zu halten und wir mussten ein Minus von 9 Cent zur Kenntnis nehmen, was letztendlich einen Basispreis von € 1,22 zur Folge hatte. Nach 2016 das zweitschlechteste Preisniveau der letzten zehn Jahre. Zu diesem Zeitpunkt war natürlich nicht klar, dass dieses Niveau zwölf Wochen lang unverändert bestehen würde. Schon im November war uns allerdings klar, dass wir als Schweinebranche im direkten Zusammenhang mit den staatlichen Corona-Maßnahmen als Geschädigte zu bewerten sind. Da die Bundesregierung vielen vom Zusperren betroffenen Branchen einen direkten finanziellen Schadensausgleich zugesichert hatte, forderten wir im Sinne der Gleichbehandlung als stark betroffenes Glied der Lieferkette ebenfalls Schadenskompensation. Auch die Agrarpolitik auf Landes- und Bundesebene konnten wir rasch vom Schadensausmaß für unsere Branche überzeugen. Gemeinsame Anstrengungen hatten letztlich dazu geführt, dass dann am 22. Jänner Frau Bundesministerin Elisabeth Köstinger ein Verlustausgleichsprogramm auch für Schweinebauern offiziell bekannt geben konnte. Ich möchte mich für die konstruktive Zusammenarbeit persönlich bei den involvierten Institutionen bedanken, die für die Gestaltung und Abwicklung des Programmes zuständig waren, wie z. B. Ministerium, Landwirtschaftskammer, VÖS, Bauernbund, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und AMA.

Schweinezyklus und andere Umstände geben Hoffnung

Wenngleich die Vorausschau auf das laufende Schweinejahr eher bescheiden ausfällt, so ist man dennoch auf der Suche nach Veränderungsfaktoren die heuer zu einer Verbesserung der Marktlage beitragen werden. Aus europäischer Sicht ist dabei der Blick auf Deutschland zu richten, aus globaler Sicht ist maßgeblich, wie schnell oder langsam China ihre ASP-geschundene Schweinepopulation wieder auf Vordermann bringt.

Nachdem Deutschland letztes Jahr mehrfach massive Keulenschläge hinnehmen musste, d. h. seit April Corona und seit September Wildschweine-ASP, mussten die BRD-Schweinehalter nahezu das ganze Jahr über noch stärkere Preiseinbußen hinnehmen als in anderen EU-Ländern. In der Konsequenz reifte bei vielen Marktbeteiligten sehr schnell der Gedanke zur Produktionsrücknahme. Damit werden die oftmals totgesagten Prinzipien des Schweinezyklus wieder lebendig. D. h.: Hat ein deutscher Landwirt im Mai 2020 entschieden, seine 100 Zuchtsauen nicht mehr zu belegen, so fehlen heuer im April ca. 1.300 Schweine am Schlachtband. Wie gut informierte Kreise berichten, lag zum Jahresende das Besamungsgeschäft bereits 15 % unter Vorjahresniveau. So wird nicht nur die deutsche Bruttoeigenerzeugung im Laufe des Jahres ca. 10 % abnehmen, der noch größere Reduktionsposten dürfte im Zusammenhang mit den rückläufigen Ferkelimporten aus Holland und Dänemark zustande kommen.

Berücksichtigt man auch die reduzierte Einfuhr von Schlachtschweinen, vornehmlich aus Belgien und Holland, so könnte das in Summe eine Rücknahme der deutschen Schlachtzahlen von bis zu 15 Millionen Stück zu den Vorjahren bedeuten. Der Warendruck aus dem „China-Export gesperrten“ Deutschland wird damit spürbar abnehmen. Apropos Produktionsrücknahme: Die jüngsten Meldungen aus Holland betreffend des staatlichen Produktionsrechterückkaufmodels deuten darauf hin, dass auch dort die Produktion um 8-10 % abnehmen wird.

China bleibt ein Fragezeichen

Für heuer scheint gesichert, dass das Land der aufgehenden Sonne noch große Mengen zu guten Preisen importieren wird müssen, um das Volk ausreichend mit Schweinefleisch versorgen zu können. D. h., dass alle Länder, die diese Chance nützen können, davon profitieren werden. In Österreich haben wir als Schweinebörse massiv dazu beigetragen, dass wir dem Club der europäischen Chinaexporteure angehören. Allein ASP-Probleme würden uns von diesem zu erwarteten Anteil am Chinakuchen fernhalten. Summa summarum stehen also doch gewichtige Argumente im Raum, die für eine vernünftige Entwicklung des Marktes in diesem Jahr sprechen. Für einen längeren Ausblick müsste man jedoch schon Hellseher sein.

COPA und COGECA konstatieren EU-weit Probleme

Die „Europäische Landwirtschaftskammer“ analysiert laufend die Corona-bedingt erschwerten Entwicklungen in der Agrar- und Lebensmittelkette am Binnenmarkt. Die Aussichten für den EU-Agrarmarkt werden demnach für die kommenden Monate aufgrund der Verschärfung bestimmter Einschränkungen in den Mitgliedstaaten, Auswirkungen der Handelsentwicklungen auf verschiedene Erzeugnisse (z. B. Wein, Käse, Oliven, verarbeitete Produkte) und Probleme in Bezug auf die Tiergesundheit (z. B. Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest) als negativ bewertet.

Diese schlechten Aussichten sind insbesondere auf die Veränderungen im Konsumverhalten, z. B. durch die Schließung des Gastro-, Hotel- und Cateringsektors und die Veränderungen in der Handelslandschaft zurückzuführen.

Sektorspezifische Analyse zeigt schwierige Lage

Laut COPA verschlechtert sich die Lage am europäischen Schweinefleischmarkt unter dem gemeinsamen Einfluss von COVID-19, der gesundheitlichen Situation, sprich ASP und des internationalen Handels. Die Preise sind sehr niedrig und liegen unter den Produktionskosten. Kleiner Hoffnungsschimmer: Zuletzt gab es einige Verbesserungen bei der Schlachtkapazität und dem Schlachtgewicht sowie eine leichte Verbesserung der Ferkelpreise.

Die Lagerbestände in den Gefrierhäusern erreichen neue Rekordwerte. Absatzprobleme gibt es insbesondere bei hochwertigen Fleischteilen, die für Restaurants und Catering-Dienste bestimmt sind. Der europäische Verbrauch ist leicht zurückgegangen, ebenso kann bereits ein Produktionsrückgang beobachtet werden.

COPA Arbeitsgruppe Schwein tagte am 5. Februar, Online

• Auch dabei waren Lichtblicke Mangelware, wie aus den Berichten der Ländervertreter hervorging. Die Preise in verschiedenen Mitgliedstaaten liegen immer noch unter den Produktionskosten, es gibt jedoch Anzeichen für eine Verbesserung. Gleichzeitig steigen die Rohstoffpreise deutlich an. In einigen Mitgliedstaaten warten immer noch Schweine darauf, geschlachtet zu werden, und die Schlachtgewichte sind höher als erwartet. Die Situation verbessert sich von Woche zu Woche und es besteht die Hoffnung, dass sich bis spätestens April alles wieder normalisiert. Aufgrund der Covid-19-Probleme in den Schlachthöfen wünschen sich viele Länder, dass die Arbeitnehmer in diesem Sektor bei der Impfung Vorrang haben.

• Die Nachfrage im Binnenmarkt ist aufgrund des geschlossenen Horeca-Sektors schwächer. Die Nachfrage aus China ist weiterhin sehr stark. China ist wahrscheinlich weit davon entfernt, autark zu sein, und die europäischen Länder werden noch einige Zeit nach China exportieren können. Grenzkontrollstellen zwischen der EU und Großbritannien wurden noch nicht eingerichtet, und der derzeitige Austausch ist sehr gering.

• Afrikanische Schweinepest: Unterschiedliche Probleme bei verschiedenen Mitgliedsstaaten. In Polen wurden in diesem Jahr bereits viele infizierte Wildschweine gefunden, aber es gab noch keine Ausbrüche bei Hausschweinen auf den Farmen. Die Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen Behörden muss verbessert werden, um die Situation in den Griff zu bekommen. Deutschland kann wahrscheinlich längere Zeit nicht nach China exportieren, aber Thailand hat die Regionalisierung akzeptiert, was ein gutes Zeichen ist. Die ASP-Situation in Ungarn soll lt. Behörden unter Kontrolle sein und ihre Regionalisierung wurde von Japan akzeptiert. Belgien erhielt Ende Dezember seinen OIE-Status „ohne ASP“, und die Exporte in die Drittländer haben begonnen, allerdings nicht nach China.

• Es gibt einen großen Unterschied zwischen großen und kleinen Ländern und Produzenten, gut und weniger gut organisierten Systemen. Kleinere Länder wie Slowenien und die baltischen Staaten blicken nicht so optimistisch in die nahe Zukunft. Im Moment ist es nicht der richtige Zeitpunkt, eine Maßnahme zur privaten Lagerhaltung einzuführen. Dennoch muss die EK gebeten werden, sich die kleinen Länder und Produzenten anzusehen, die am Ende des Tunnels noch kein Licht sehen.

COPA Position zum Thema „Tierschutz“ bei Schweinen

Die EU-Kommission überarbeitet alle fünf Jahre die sogenannte Tierschutzstrategie, die eine Art Leitlinie und Zielsetzung für die Arbeit der zuständigen Behörde in den nächsten fünf Jahren sein soll. Die Planung und Festlegung der Inhalte für die nächste Periode ist im Gange und für den Schweinebereich stehen diesbezüglich mehrere bekannte „Baustellen“ im Fokus. Die COPA Arbeitsgruppe Schwein unter dem Vorsitz des Portugiesen Antonio Tavares ist dabei Ansprechpartner für die Kommission im Hinblick auf die Brancheninteressen. Laut Herrn Tavares laufen die Gespräche mit der Kommission kritisch aber konstruktiv. Das nächste Treffen ist im Laufe des März geplant. Beim Thema Kastration vertritt die Kommission nach wie vor das langfristige Ziel, auf die chirurgische Kastration auch unter Anwendung von Narkose gänzlich zu verzichten. Bezüglich Kastenstandhaltung zeigt sich die Kommission sehr zufrieden mit Entwicklungen in den Mitgliedsländern. Sie unterstützt auch die Strategie von langen Übergangszeiten und entsprechende Unterstützung bei Investitionen. Hinsichtlich Schwanzkupieren will die Kommission am Ziel eines gänzlichen Verbotes weiter festhalten.

Die COPA verlangt praktisch in allen Bereichen eine praxisorientierte wissenschaftliche Forschung bzw. Machbarkeitsstudien. Strikt abgelehnt werden rechtliche Vorgaben die in der Praxis nicht umsetzbar sind.

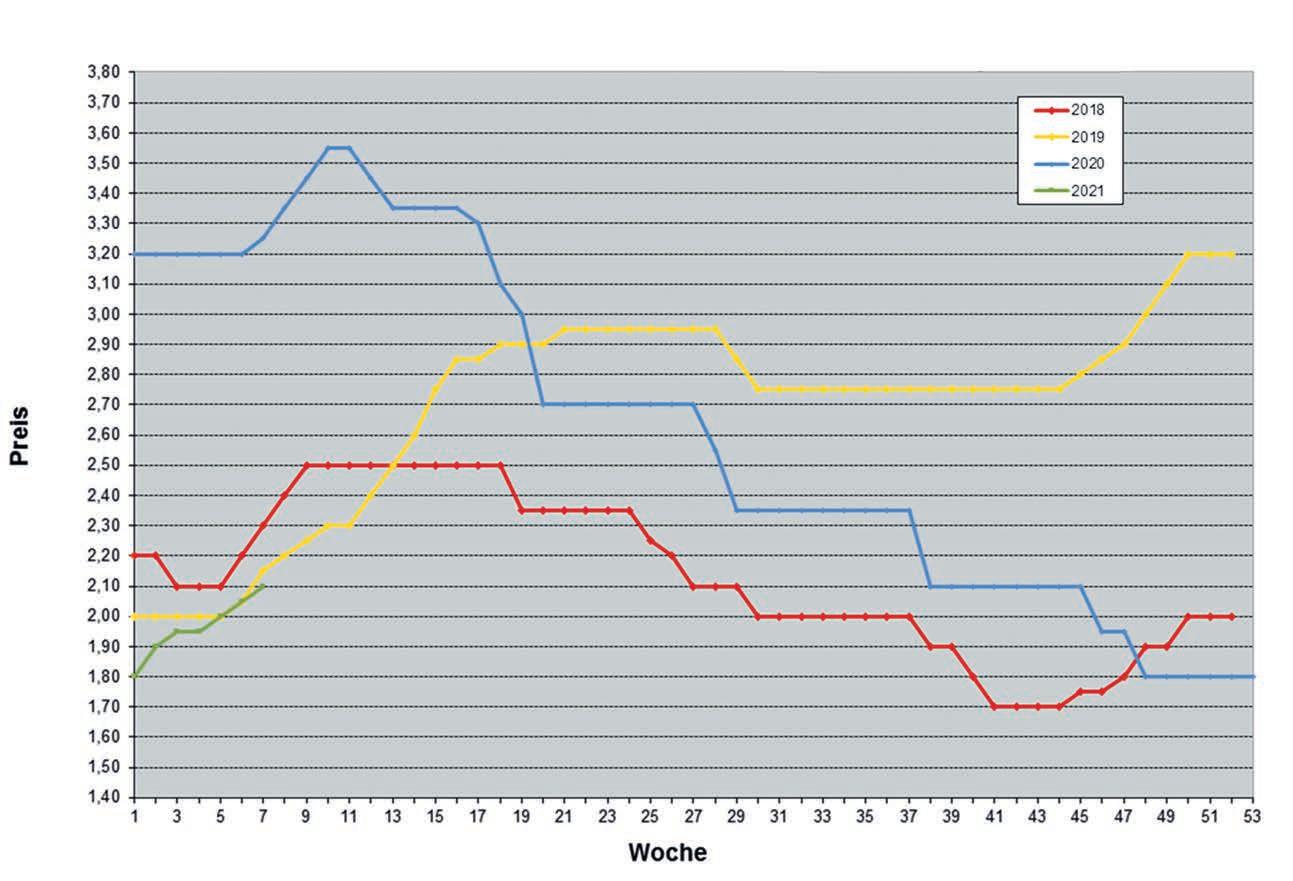

2020 - Ein durchwachsenes Jahr für den Ferkelmarkt

Mit einem durchschnittlichen Basispreis von € 2,63 zählt das vergangene Jahr zu einem der besten in der jüngeren Vergangenheit. Stark getrübt wird dieser Rückblick aber von den negativen Einflüssen der Coronakrise und dem Auftreten der ASP in Deutschland, die eigentlich sehr positive Aussichten ins Gegenteil verwandelten. So ging man mit einem wenig zufriedenstellenden Niveau von € 1,80 ins Jahr 2021.

Hans-Peter Bäck Koordinator Ferkelausschuss

Foto: Styriabrid

Traditionell kann am Ferkelmarkt nach einer eher schwierigen Zeit im Jänner mit Anfang Februar eine Phase der Notierungsverbesserungen verzeichnen. Dies war auch heuer so und im Einklang mit der Europäischen Entwicklung steigen die Ferkelpreise wieder langsam aber kontinuierlich an. Nach dem ASP-Fall in Deutschland im Oktober, der den gesamten Europäischen Markt durcheinander gebracht hat, sind die dortigen Entwicklungen natürlich von großem Interesse. Wie Dr. Hortmann-Scholten in einem Vortrag beim Ökosozialen Forum ausführte, werden die Bestände bei unserem Nachbarn teils drastisch reduziert. So sollte der Selbstversorgungsgrad an Ferkeln auf 50-60 % im Jahr 2025 fallen. Zusätzlich wird mit weniger Ferkeln aus den Niederlanden gerechnet, da die dortige Umweltgesetzgebung massiv verschärft wird/wurde. Mit der Korrektur der starken deutschen Überproduktion ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Erholung gegeben und man sollte, wenn man in Österreich von der ASP verschont bleibt, davon dann doch einigermaßen profitieren können. Wir raten jedem Betrieb, der noch keine Versicherung für den Seuchenfall abgeschlossen hat, dies zu tun und seinen Bestand entsprechend der Schweinegesundheitsverordnung im eigenem Interesse zu schützen.

Kontinuierliche Produktion zahlt sich aus!

Wie man in der Grafik 1 zu den Vermarktungsmengen erkennen kann, ist das Ferkelaufkommen in den Erzeugergemeinschaften nicht unerheblichen wöchentlichen Schwankungen unterworfen. Neben der Biologie gibt es auch immer wieder Faktoren, die man auf den Betrieben durch exakte Arbeit beeinflussen kann. So scheint das „Ackervirus“ noch immer von Bedeutung zu sein und man sollte im Fall von immer wieder kehrenden Fruchtbarkeitsproblemen (Sommerloch) nach Möglichkeit darüber nachdenken, die eine oder andere Sau mehr zu belegen. Auch der Zukauf von Zuchtmaterial bringt in der Regel neben dem Ausnutzen des Zuchtfortschrittes eine kontinuierliche Liefermenge. Die Ferkelvermarktungen registrieren eigentlich jedes Jahr mit dem Rückgang der Angebotsmengen von Februar bis März/ April eine ähnliche Situation. Das Rückstellen von Einstallwünschen hat in der Folge dann seine Auswirkungen in den Monaten Mai und Juni, wo die zum Auffangen des gestiegenen Ferkelangebotes benötigten Mastplätze noch nicht frei sind.

Ausblick

Die gestiegenen Ferkelangebotsmengen um den Jahreswechsel waren zwar eine Herausforderung, für die Vermittlung sehe ich aber dennoch positive Zeichen, dass noch immer Potential vorhanden ist – die Preisfantasie passt. Für heuer wird ein Zurückpendeln des Angebotes erwartet und damit sollten neben einem flüssigen Markt auch wieder bessere Preise möglich sein. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass kein außerordentliches Ereignis wie die ASP eintritt. Aber auch für diesen Fall bereitet man sich im VÖS und den Verbänden seit längerer Zeit intensiv vor, um für die Mitglieder Möglichkeiten zu finden, das Beste aus so einer Situation zu machen.

Grafik 1: Vermarktete Ferkel der drei großen Erzeugergemeinschaften Österreichs. Quelle: Bäck

Grafik 2: Entwicklung der Ferkelpreise in Österreich von 2018 bis 2021. Quelle: Bäck

In den vergangenen Monaten gab es hartnäckige Vorstöße auf politischer Ebene, um den Entscheidungsträgern die schwierige Lage der schweinehaltenden Betriebe in der Covid-Pandemie, sowie die Notwendigkeit einer Verlustentschädigung näherzubringen. Experten aus den VÖS-Mitgliedsorganisationen waren in die darauffolgenden Gespräche laufend eingebunden, um ihre Expertise zur Marktlage und der weiteren Entwicklung beizusteuern. Wir dürfen an dieser Stelle über alle bis zum Redaktionsschluss bekannten Informationen über die Sonderrichtlinie informieren.

Der Betrachtungszeitraum für den Verlustersatz ist Oktober 2020 bis März 2021. Alle landwirtschaftlichen Betriebe, für deren Branche in einem betroffenen Monat ein Verlust im Deckungsbeitrag von 30 % oder höher im Vergleich zum Vorjahreszeitraum berechnet wird, können einen Antrag stellen. Diese Betriebe bekommen dann einen Ersatz in der Höhe von 70 % des effektiven Verlustes pro Zuchtsau bzw. verkaufsfähigem Mastschwein für diesen Zeitraum ausbezahlt. Alle Berechnungen werden von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen (BAB) durchgeführt, es sind keine betriebsindividuellen Darstellungen notwendig. Für Oktober bis Dezember 2020 ist bereits gewiss, dass die Voraussetzungen für die Antragstellung für alle schweinehaltenden Betriebe erfüllt sind. Auf Basis von Marktprognosen ist davon auszugehen, dass auch in den Monaten Jänner bis März 2021 alle Kriterien erfüllt werden.

Alles läuft über einen Antrag

Ein Antrag im eAMA zwischen 15. Februar und 15. Juni ist für die Gesamtperiode ausreichend. Für Betriebe, die im Jahr 2020 einen Mehrfachantrag gestellt haben, ist der dort angegebene Durchschnitts- bzw. Stichtagsbestand die Grundlage für den Verlustersatz. Wenn ein Betrieb keinen Mehrfachantrag gestellt hat, wird der Tierbestand nach Zustimmung des Landwirts/ der Landwirtin im VIS abgefragt. Eine Antragstellung ist also für alle Rechtsformen möglich.

Die erste Tranche wird für alle Anträge, die bis 15. März gestellt werden, für die bereits berechneten Monate ausbezahlt. Mit der zweiten Tranche ist im Sommer zu rechnen. Der u.a. für schweinehaltende Betriebe zugängliche Fördertopf ist mit € 45 Mio. gedeckelt. Falls das Antragsvolumen diese Summe überschreitet, womit nicht zu rechnen ist, kommt es gegebenenfalls im Rahmen der zweiten Tranche zu einer aliquoten Kürzung der Gesamtsumme. Es werden somit alle Anträge gleichbehandelt, egal wann sie im Beantragungszeitraum gestellt werden. Die Förderuntergrenze liegt nach aktuellem Stand zwischen € 700,- und € 1 000,- und die Förderobergrenze bei € 100 000,-.

Für die Monate, die bereits vollständig berechnet wurden (Oktober bis Dezember 2020) wurde von der BAB ein Verlustersatz in der Höhe von € 34,20 pro DurchschnittsZuchtsau und € 7,80 pro DurchschnittsMastschwein errechnet. Auf Basis von Marktprognosen von Marktexperten im VÖS ist mit einer Gesamtsumme von € 66,70 pro Durchschnitts-Zuchtsau und € 12,20 pro Durchschnitts-Mastschwein für die Gesamtperiode der sechs Monate von Oktober bis März zu rechnen. Die Gesamtsumme hängt allerdings noch von aktuellen Marktentwicklungen bis Ende März ab.

Ein Beispiel

Ein Beispiel könnte so aussehen: ein Landwirt hat im Mehrfachantrag 2020 nur einen Stichtagsbestand angegeben (100 Zuchtsauen, 100 Mastschweine). Es wurde kein Fixkostenzuschuss 800.000, kein Verlustersatz für direkt Betroffene, kein Ausfallsbonus und kein Umsatzersatz II beantragt.

Bei der 1. Tranche Ende April werden in diesem Fall € 4.201,18 ausbezahlt. Die Monate Jänner, Februar, März 2021 werden, vorbehaltlich der Genehmigung, mit der 2. Tranche ausbezahlt.

Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Merkblatt im eAMA, bzw. unter https://www.landwirtschaft.at/ oder bei Ihren BeraterInnen auf der Landwirtschaftskammer.

Tabelle: Ein Beispiel für eine Förderung. Quelle: VÖS

PIG Austria: Positive Entwicklungen in der österreichischen Schweinezucht

Die aktuelle Erlössituation für Schweineproduzenten ist schlecht, eines der wichtigsten Produktionsmittel, das Futter, hat sich stark verteuert und liegt nun auf einem Niveau wie das letzte Mal im Jahr 2012/2013. Gerade in solchen Zeiten sind gute biologische Leistungen in der gesamten Produktionskette besonders wichtig.

DI Christian Draxl GF ÖSPA Streitdorf

Als wichtige Maßzahl gelten in der Ferkelerzeugung die produzierten Ferkel je Zuchtsau und Jahr. Die Anzahl der Würfe pro Sau und Jahr ist dabei vor allem eine Frage des Managements, die Anzahl der Ferkel pro Wurf hat eine starke genetische Komponente und ist ein wichtiges Zuchtziel. In der Schweinemast sind die Mastleistung (Zunahmen, Futterverwertung) sowie ein für unsere Marktverhältnisse optimaler Muskelfleischanteil wichtig für die Wirtschaftlichkeit der Produktion. Alles Merkmale, die sich gut züchterisch verbessern lassen. Aufgabe des Zuchtsektors ist es, die Produzenten mit Zuchttieren zu versorgen, die eine möglichst wirtschaftliche und ressourcenschonende Produktion ermöglichen, und auch die hohen Qualitätsansprüche unserer Verarbeiter und der Konsumenten erfüllen.

Leistungsprüfung

Um diese Aufgabe – die ständige Verbesserung der Schweinefleischproduktion in allen relevanten Merkmalen – zu erfüllen, greift die Zucht auf eine umfangreiche Palette an Leistungsprüfungen zurück. Denn nur was geprüft wird, kann auch verbessert werden. Diese Palette umfasst die Stationsprüfung von Verwandten der Zuchttiere (Nachkommen, Vollgeschwister, Halbgeschwister...), sowie Eigenleistungsprüfungen am Zuchtbetrieb (geborene und aufgezogene Ferkel, Geburtsgewichte der Ferkel, Vitalitäts- und Mütterlichkeitsmerkmale, Lebenstagszunahmen der Jungtiere). Da der Zuchtsektor im Schweinebereich relativ klein ist, können nicht alle wichtigen Merkmale bei allen Zuchttieren im eigenen Sektor geprüft werden. Hier kommt der nachgelagerten Produktionsstufe eine ganz wesentliche Bedeutung zu. So werden in aus-

Grafik 1: Genetischer Trend lebend geborener Ferkel/Wurf.

Quelle: Gut Streitdorf Grafik 2: Genetische Trends Edelschwein, Landrasse 2000-2008.

Quelle: Gut Streitdorf

Grafik 3: Genetische Trends Edelschwein,Landrasse 2009-2019.

Quelle: Gut Streitdorf Grafik 4: Genetische Trends Tageszunahmen (Gramm/Tag).

Quelle: Gut Streitdorf

gewählten Ferkelerzeugerbetrieben die Besamungseber auf Erbfehler geprüft und über den Schweinedatenverbund (Internet-Sauenplaner) in großem Umfang Wurfleistungen aus der Produktionsstufe an die Zuchtstufe zurückgemeldet. Damit lassen sich Fruchtbarkeit und Lebensleistung der Eber und Sauen in der Zuchtstufe wesentlich besser und genauer beurteilen. Ein gutes Beispiel für spartenübergreifende Zusammenarbeit zum Nutzen aller.

Erfolgskontrolle

Als Erfolgskontrolle in der Zucht dienen die „genetischen Trends“. Diese stellen die genetische Entwicklung der Eber und Sauen in der Zuchtpopulation bei einem Leistungsmerkmal nach Jahrgang der Tiere dar.

Fruchtbarkeit

Wurfleistung: In der Grafik 1 ist der genetische Trend des Merkmals lebend geborene Ferkel pro Wurf zu sehen. Da die Sau in der Produktionsstufe im Regelfall ein F1-Tier aus Kreuzung der Rassen Edelschwein und Landrasse ist, wird der gemittelte genetische Trend dieser beiden Rassen dargestellt. Es zeigt sich, dass die jährlichen Verbesserungen (Zuchtfortschritte) bei der Wurfleistung mit Einführung des Schweinedatenverbunds im Jahr 2009 deutlich angestiegen sind. Dieser Effekt liegt nicht nur an der Erschließung neuer Datenquellen aus der Produktionsstufe, sondern auch an der Schwerpunktsetzung bei den Mutterrassen des PIG Austria Zuchtprogramms.

Während früher die Mast- und Schlachtleistung vordergründig war und in diesem Bereich auch die Verbesserungen höher waren als bei der Wurfleistung (Grafik 2), hat sich die Entwicklung ab 2009 zugunsten der Wurfleistung gedreht (Grafik 3). Das Zuchtziel Fruchtbarkeit wurde laufend mit zusätzlichen Merkmalen erweitert (2012 Nutzungsdauer der Muttersau, 2020 Wurfqualität und Ferkelvitalität), dennoch konnte der positive Trend bei den Ferkeln je Wurf unvermindert weitergeführt werden.

Mast- und Schlachtleistung

Die genetischen Trends bei der Mastleistung der Mutterrassen sind je nach Merkmal unterschiedlich. Bei den Tageszunahmen sind kontinuierliche Verbesserungen gegeben (Grafik 4), bei der Futterverwertung gibt es Phasen mit geringen Verbesserungen (Grafik 5). Eine Entwicklung, die man auf Grund der wirtschaftlichen Bedeutung dieses Merkmals im Auge behalten sollte. Pietrain: Bei der Vaterrasse Pietrain, die ja im Wesentlichen nur auf Mast- und Schlachtleistung gezüchtet wird, erfahren sowohl Tageszunahmen als auch Futterverwertung eine kontinuierliche Verbesserung. Seit der Stressfreizüchtung ist auch der Muskelfleischanteil beim Pietrain wieder deutlich angestiegen und dies ohne Nachteile bei der Fleischqualität zu bewirken. Da die Rasse Pietrain 50 % der Genetik unserer Mastschweine bildet, werden diese Verbesserungen in hohem Ausmaß auch im Mastendprodukt wirksam.

Genomische Selektion

Der neueste Bestandteil in der Palette Leistungsprüfung beim Schwein sind Genominformationen. Bereits als Jungtiere werden alle Eber in der Zuchtstufe sowie alle Ebermütter einem Gentest unterzogen, der Rückschlüsse auf ihre Leistungsvererbung möglich macht. Diese Genotypisierung dient nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu den Daten aus der klassischen Leistungsprüfung. Dies erlaubt bei jungen Tieren eine genauere Vorselektion. Diese verbesserte Genauigkeit wirkt sich dann in höheren Zuchtfortschritten aus.

Alle Verbesserungen, die in der Zuchtstufe erreicht werden, kommen den Produzenten über den Zuchttierankauf bzw. den Einsatz von streng selektierten Ebern in der künstlichen Besamung zu Gute und ermöglichen ihnen eine bessere und wirtschaftlichere Schweineproduktion. Neben dem Zukauf von selektierten Jungsauen ist der Einsatz von Spitzenebern aus dem PIG Austria Zuchtprogramm der effizienteste Weg den Zuchtfortschritt zu nutzen. Mit über 440 Pietrain (Felix) und 100 Edelschwein- bzw. Landrasseebern steht eine große Auswahl an den PIG Austria Besamungsstationen Gleisdorf, Hohenwarth und Steinhaus zur Verfügung.

Umfangreiche Feld- und Stationsdaten aus der Leistungsprüfung werden in der Zuchtwertschätzung genutzt. Nach der strengen Vorselektion und Genotypisierung werden nur Eber mit überdurchschnittlichen Zuchtwerten angekauft. Die genomische Information wird zusätzlich zur Abstammungskontrolle genutzt. Die besten Pietrain-Eber werden als Felix BEST Performer (Gesamtzuchtwert >125) und Felix HIGH Performer (GZW >115) eingestuft. Nachkommengeprüfte Mutterlinieneber mit über 120 Gesamtzuchwertpunkte bekommen das Prädikat „TOP“. Wenn Sie bei Felix mehr Schwerpunkt auf Wuchs oder auf Fleisch setzen wollen, sind überdurchschnittliche Vererber in diesen Merkmalen speziell mit „W“ oder „F“ gekennzeichnet.

Überdurchschnittliche Leistung macht sich bezahlt. Eine Übersicht über den Zuchttierbezug und Informationen zu den Besamungsebern finden Sie unter www.pig.at