17 minute read

ASP: Aktuelle Lage

from VÖS-Magazin 4/2020

by VÖS Online

Dr. Andrea Höflechner-Pöltl BMSGPK

Foto: Höflechner

Advertisement

Die Afrikanische Schweinepest – aktuelle Lage in Europa

Es ist gar nicht so einfach, von einer aktuellen Seuchenlage zu sprechen, denn die ändert sich täglich! Nicht nur in Europa, auch in Afrika und Asien richtet die Afrikanische Schweinepest (ASP bzw. ASF für african swine fever) große Schäden an.

Afrika: südlich der Sahara ist die ASP in vielen afrikanischen Ländern endemisch. Hier fungiert die Lederzecke als Überträger des ASP-Virus.

Asien: Seit dem ersten Auftreten der ASP in China im August 2018 hat sich die Tierseuche 2019 in folgende Länder weiterverbreitet: Mongolei, Vietnam, Kambodscha, Hong-Kong, Südkorea, Laos, Myanmar, Philippinen, Nordkorea, TimorLeste, Indonesien, Papua-Neuguinea und Indien. Insgesamt 7 Millionen Schweine sind seit 2018 in diesen Ländern verendet bzw. getötet worden und der wirtschaftliche Schaden ist enorm.

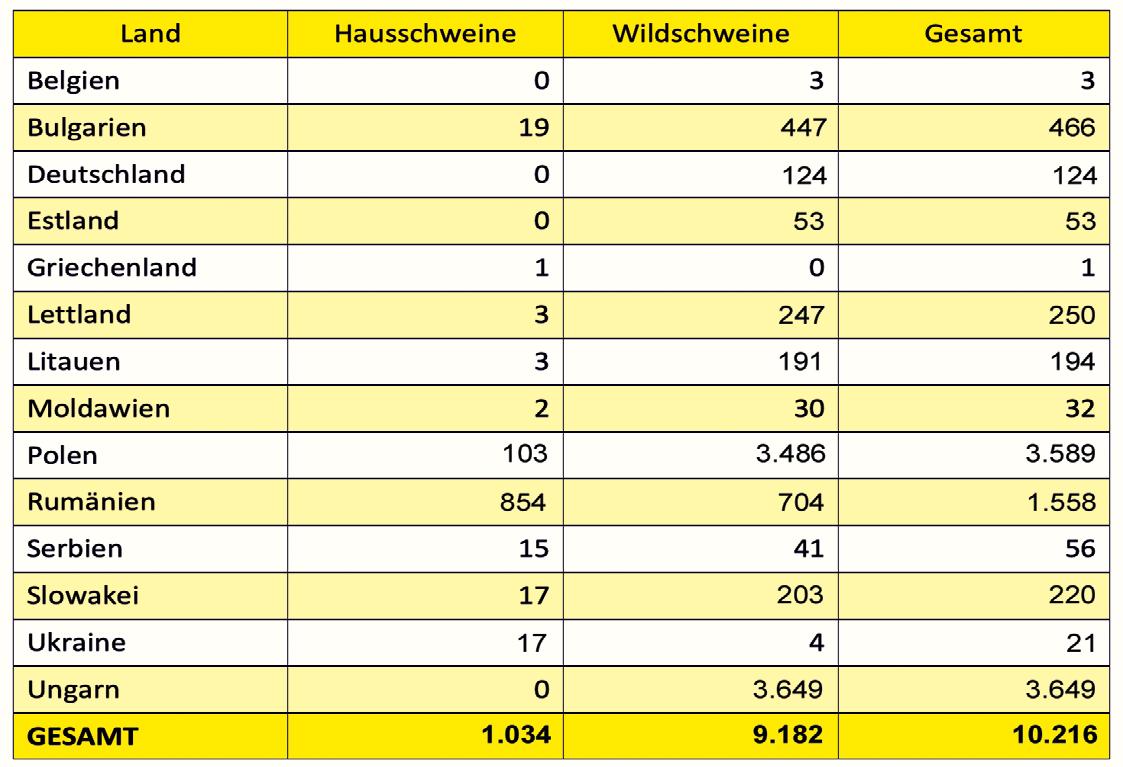

Europa: Nach einer ersten Seuchenwelle in den Jahren 1960 bis 1995 – betroffen waren Portugal, Spanien, Italien, Frankreich, Malta, Belgien und die Niederlande – gelang die Tilgung der Afrikanischen Schweinepest im Jahr 1995. Einzig die Insel Sardinien verzeichnet immer wieder Ausbrüche, sodass die Seuche dort als endemisch gilt. Seit 2007 gibt es ASP-Fälle in der Russischen Föderation und in Georgien. Diese Ausbrüche führt man auf kontaminierte Fleischprodukte, die an Schweine verfüttert wurden, zurück. Von dort kam es 2014 zu einem Viruseintrag in die Baltischen Staaten. Direkte Übertragung (von Wildschwein zu Wildschwein bzw. von Wildschwein zu Hausschwein) und indirekte Übertragung, z.B. durch Verfütterung von Virus haltigem Material oder über kontaminierte Kleidung, führten in den folgenden Jahren zur Infektion in folgenden europäischen Ländern: Lettland, Litauen, Estland, Polen (alle 2014), Rumänien, Tschechische Republik, Rumänien (alle 2017), Ungarn, Bulgarien, Moldawien und Belgien (alle 2018), Slowakei (2019) und Griechenland und Deutschland (2020).

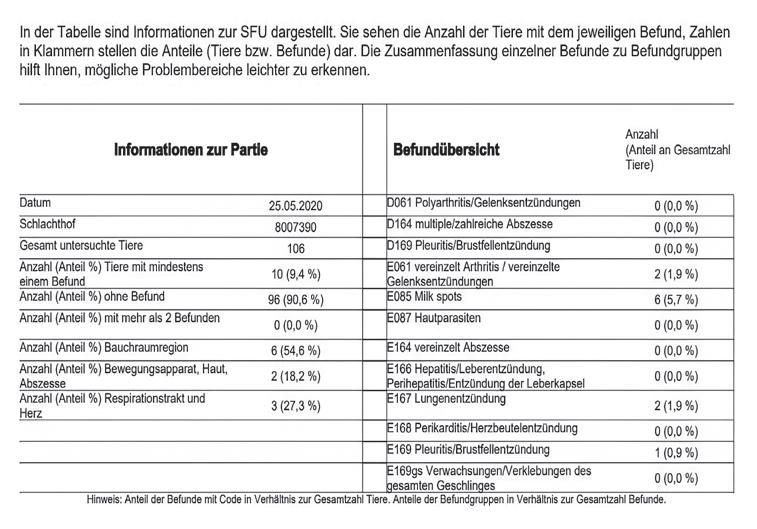

Zwischen 1.1. 2020 und 3.11. 2020 gemeldete ASP-Fälle bei Haus- und Wildschweinen in Europa. Quelle: VÖS

Da es keine Impfung gegen die Afrikanische Schweinepest gibt, kommen ausschließlich die klassischen Seuchenbekämpfungsstrategien zum Einsatz:

• Um eine Weiterverbreitung in seuchenfreie Gebiete zu vermeiden, wird der

Seuchenherd abgegrenzt (containment).

Für den Ausbruch im Hausschwein werden dafür um den betroffenen Betrieb

Schutz- und Überwachungszonen gezogen, beim Wildschwein wird ein Seuchengebiet definiert. In den jeweiligen

Zonen gelten besondere Bestimmungen hinsichtlich Überwachung der Tiergesundheit und Handel mit lebenden Tieren und Produkten.

• Zur Verminderung des Infektionsdrucks werden in einem betroffenen Bestand alle

Schweine getötet und die Kadaver unschädlich entsorgt (Kategorie 1-Material).

Diese Keulung wird von der Behörde angeordnet und der Landwirt wird für den

Verlust entschädigt.

• Der Reinigung und Desinfektion kommt ein besonders hoher Stellenwert zu, denn das Virus ist äußerst stabil gegenüber Umwelteinflüssen (Sonneneinstrahlung, Fäulnisprozesse) und überlebt 30 Tage in Wurst, 6 Monate in konserviertem Schinken, 15 Wochen in gekühltem Fleisch und Jahre in tiefgefrorenen Schlachtkörpern. Gut wirksam gegen das ASPVirus sind saure Desinfektionsmittel mit einem ph<3,9.

Untersuchungen haben gezeigt, dass das höchste Risiko, die Seuchenerreger in den Betrieb einzutragen und auch zu verbreiten von sehr kleinen Betrieben ausgeht. Diese Betriebe haben eine sehr niedriges oder gar kein Biosicherheitsniveau. Das erhöht das Risiko eines Erregereintrages durch kontaminiertes Material, wie z.B. Kleidung, Ausrüstung oder frisches Gras. Werden darüber hinaus auch noch Küchenabfälle verfüttert, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit eines ASP-Ausbruchs. Besonders in den Ost-Europäischen Ländern gibt es sehr viele kleine schweinehaltenden Betriebe.

Als zweite Verbreitungsursache wird die Wildschweinpopulation genannt. Eine Verhinderung des Kontakts zwischen Wild- und Hausschwein ist von großer Bedeutung; aber auch jagdliche Maßnahmen zur Verkleinerung der Wildschweinpopulation soll zur Risikominimierung beitragen. Die Österreichische Schweinegesundheits-Verordnung legt Maßnahmen fest, die den Hausschweinebestand durch gute Biosicherheitsvorkehrungen schützen soll.

Als ASP-freies Land müssen wir in Österreich daher Maßnahmen setzten, um diesen Status aufrechtzuerhalten. Zur Entwicklung einer Prophylaxe-Strategie ist es wichtig zu verstehen, welche Eigenschaften das Virus hat, wie es sich verbreitet und wie die empfänglichen Tiere gehalten werden bzw. wo sich besonders viele Wildschweine aufhalten.

Das Wissen und die Kooperationsbereitschaft unterschiedlichster Behörden, Organisationen, Interessensgemeinschaften wird schon seit vielen Jahren in Form einer Task Force ASP gebündelt.

DI Christian Draxl GF ÖSPA Streitdorf

Das „100-Tage-Schwein“ war zu meiner Studienzeit an der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien (mittlerweile beinahe 40 Jahre her) ein Schlagwort in der Fütterungslehre. Gemeint war damit ein intensiv gemästetes Ferkel, das nach nur 100 Tagen Mastdauer mit dem angestrebten Mastendgewicht den Stall Richtung Schlachthof verlässt und somit Produktionskosten verringert. Durch eine kürzere Verweildauer im Maststall sollen sowohl die Fixkosten sinken, da mehr Mastschweine pro Stallplatz und Jahr gemästet werden können, als auch die variablen Kosten wie etwa Kosten für Fütterung, Tierbetreuung, oder Stalltechnik. Dies erhöht zugleich die Effizienz der eingesetzten Ressourcen.

Damals lagen die Mastendgewichte bei etwa 100 kg Lebendgewicht, wodurch das „100-TageSchwein“ eine tägliche Zunahme von mindestens 700 g aufweisen musste. Mittlerweile sind die Mastendgewichte kontinuierlich angestiegen und liegen bei etwa 120 kg Lebendgewicht. Auch das hat hauptsächlich wirtschaftliche Gründe, da beispielsweise die Kosten für Ferkel, Schlachtung und Verarbeitung pro kg erzeugtem Fleisch geringer werden. Die oben genannten Argumente, die für eine möglichst kurze Mastdauer sprechen, haben aber nach wie vor Gültigkeit.

Ist das „100-Tage-Schwein“ auch unter den aktuellen Voraussetzungen, nämlich einer Zunahme von 90 kg (Aufmast von 30 auf 120 kg Lebendgewicht) möglich? Immerhin ist dazu eine durchschnittliche tägliche Zunahme von mind. 900 g erforderlich.

Umfangreiche Mast- und Schlachtleistungsdaten sind notwendig

Dazu werden im vorliegenden Artikel einige aktuelle Zahlen aus der Österreichischen Schweineprüfanstalt (ÖSPA) gezeigt. Seit einigen Jahren werden an der ÖSPA nicht mehr nur die einzelnen Rassen des Kreuzungszuchtprogrammes geprüft, sondern auch Mastendprodukte in größerer Anzahl. Dabei handelt es sich um Prüfungen von (Pietrain-)Besamungsebern mit Mastendprodukt-Nachkommen. Nachkommen liefern die beste und genaueste Information über die Leistungsfähigkeit von Zuchttieren. Jungeber werden zu diesem Zweck gezielt mit Produktionssauen angepaart und die Nachkommen daraus zur Prüfung an die ÖSPA gebracht. Die genetischen Anlagen dieser Tiere (ÖPIGDreirassenkreuzung) sind somit dieselben, wie bei einem großen Teil der österreichischen Schweinemastbetriebe.

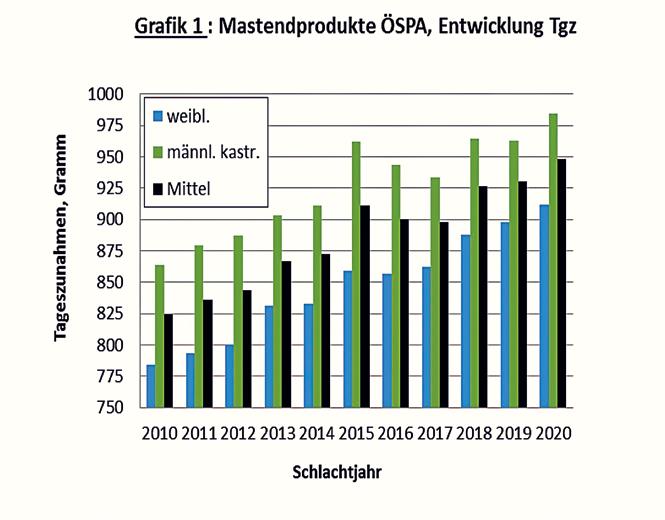

Grafik 1: Entwicklung der Tageszunahmen von Kastraten und weiblichen Mastendprodukten über die Jahre 2010 bis 2020. Quelle: ÖSPA Streitdorf Grafik 2: Entwicklung der Anzahl Masttage, die zum Erreichen des gewünschten Mastendgewichts 120 kg benötigt werden, über die Jahre 2010 bis 2020. Quelle: ÖSPA Streitdorf

Rasante Entwicklung der Tageszunahmen

Die Entwicklung der Tageszunahmen (TGZ) während der Mast (TGZ in g) der an der ÖSPA geprüften Mastendprodukte war bisher durchaus rasant (Grafik 1).

Kastraten haben unter den Bedingungen an der ÖSPA (ad libitum Fütterung) etwa 80 g höhere Tageszunahmen als weibliche Tiere. Abgesehen vom herausragenden Jahr 2015 ist eine kontinuierliche Verbesserung der Tageszunahmen festzustellen. So ist sie seit dem Jahr 2010 um 125 g gestiegen.

Der Durchschnitt über alle Tiere (Kastraten und weibliche zusammen) liegt seit dem Jahr 2018 deutlich über 900 g Tageszunahmen. Im heurigen Jahr haben auch die weiblichen Mastschweine erstmals diese Schwelle überschritten. Kastraten liegen aktuell bei 980 g Tageszunahmen. Umgelegt auf eine Aufmast von 30 bis 120 kg Lebendgewicht (Grafik 2) heißt das: Das „100-TageSchwein“ ist mit moderner österreichischer Genetik auch bei den aktuellen Mastendgewichten möglich.

Zuchtfortschritt

Wesentlich dazu beigetragen hat der bei den einzelnen Rassen des ÖPIG-Kreuzungszuchtprogrammes erzielte Zuchtfortschritt, der sich auch in den Leistungen an der ÖSPA manifestiert (siehe Grafik 3).

Es ist ersichtlich, dass im letzten Jahrzehnt bei allen Rassen des Kreuzungsprogrammes, vor allem beim Endstufeneber Pietrain, starke Verbesserungen bei der Mastleistung erreicht wurden. Die an der ÖSPA geprüften F1-Tiere (Edelschwein x Landrasse bzw. Landrasse x Edelschwein) konnten in den letzten beiden Jahren im Schnitt über 1000 g TGZ vorweisen. Diese Entwicklungen haben entsprechende Auswirkungen auf das Mastendprodukt und sind ein wichtiger Beitrag zu einer möglichst wirtschaftlichen Schweinemast. Abschließend sei noch erwähnt, dass die Verbesserung der Mastleistung nur ein Teil des österreichischen Zuchtzieles ist. Weiterhin auf dem Programm stehen eine optimale Schlachtkörper- und Fleischqualität, sowie bei den Mutterrassen Edelschwein und Landrasse vor allem Fruchtbarkeitsmerkmale (Ferkel pro Wurf) und funktionale Merkmale (Nutzungsdauer, Wurfqualität). Auch bei allen diesen Merkmalen konnten in der Vergangenheit Verbesserungen erreicht werden.

Grafik 3: Leistungsentwicklung der Tageszunahmen (TGZ in g) der Rassen Edelschwein (ES) und Landrasse (LR; mk=Kastraten), den Kreuzungstieren aus Edelschwein und Landrasse (F1-ES x LR bzw. LR X ES) sowie Pietrain (w=weiblich) über die Jahre 2010 bis 2020. Quelle: ÖSPA Streitdorf

Dr. Christina Pfeiffer Zuchtleitung PIG Austria Foto: Fraukoeppl

Die wertvolle Arbeit der Prüfstation

Die Leistungsprüfung in Form der Stationsprüfung ist die kostenintensivste Maßnahme in einem Zuchtprogramm. Diese zahlt sich aus, denn technisch aufwendige Merkmale (z.B. Futterverwertung, Schlachtkörperqualität usw. ) werden an Prüftieren mit unterschiedlichen Verwandtschaftsverhältnissen (z.B. Vollgeschwister, Halbgeschwister, Nachkommen) unter gleichen Umweltbedingungen erfasst. Die Datenqualität ist dadurch sehr hoch. Eine hohe Datenqualität und eine umfassende Anzahl an Prüftieren ist die Basis für eine zuverlässige Zuchtwertschätzung und damit auch für die richtige Selektionsentscheidung. Dies spiegelt sich im erzielten Zuchtfortschritt in allen Merkmalen bei allen Rassen wider. Im Prüfjahr 2019 wurden knapp 3.000 Schweine in Streitdorf geprüft. Die Prüfanforderungen wurden durch die Zusammenführung zur PIG Austria GmbH vereinheitlicht. So werden aus jeder neuen Reinzucht-Anpaarung mindestens zwei Nachkommen geprüft. Reinzuchtsauen aus der Vermehrungsstufe werden ebenfalls mit mindestens zwei Nachkommen (Kreuzungstiere aus ES x LR bzw. LR x ES) und Bestandseber mit mindestens 12 Nachkommen geprüft. Besamungseber der Rasse Pietrain werden durch gezielte Anpaarungen an Kreuzungssauen bzw. Edelschwein-Sauen auf Ferkelproduktionsbetrieben geprüft. Die Prüfanforderungen werden von den PIG Austria ZüchterInnen motiviert umgesetzt. Neben der Mast- und Schlachtleistungsprüfung führt die ÖSPA die Zuchtwertschätzung durch, verwaltet die Daten aus der Feld- und Stationsprüfung sowie genomische Daten, wartet und führt die Herdebuch-Software und stellt den ZüchterInnen ein Online-Tool zur Anpaarungsplanung zur Verfügung (das Zuchtwertinformationssystem ZWISSS). Weiters werden an der ÖSPA regelmäßig (Fütterungs-)Versuche als Dienstleistung für die Universität für Bodenkultur Wien durchgeführt.

Erfolgreicher Qualitätscheck an den PIG Austria Besamungsstationen

Dr. Peter Knapp Geschäftsführer von PIG Austria Foto: Fraukoeppl

Als Mitglied im internationalen Forschungsverbund FBF (Förderverein Bioökonomieforschung – ein Verbund von 26 Besamungsstationen und Zuchtorganisationen) unterzieht sich die PIG Austria GmbH mit ihren Besamungsstationen in Gleisdorf, Hohenwarth und Steinhaus einem intensiven Qualitätsmonitoring durch externe Experten. Dabei wird der gesamte Produktionsprozess vom der Spermagewinnung bis zum Versand protokolliert und auf die Einhaltung der FBF Standards geprüft. Im Fokus des letzten Qualitätschecks stehen hygienische Spermagewinnung, Absamtechnik, Spermaanalyse, Sperma-Verdünnung sowie Laborhygiene.

Durchgeführt wurden die Untersuchungen von Dr. Martin Schulze vom IFN (Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere, in Schönow bei Berlin) einem Experten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Reproduktion und Besamung. Besonderes Augenmerk wurde diesmal darauf gelegt, die Spermaanalysen und Produktionsabläufe der PIG Austria auf den jeweiligen Standorten den neusten Standards einheitlich zu

Hohe Reinstwasserqualität als wichtige Grundlage für die Verdünnervorlage.

Quelle: PIG Austria

dokumentieren und zu überprüfen.

Neue Analysetechnik

Die neuen computergestützten Spermaanalysegeräte, die auf allen Standorten im Einsatz sind, ermöglichen objektive und vergleichbare Analyseergebnisse hinsichtlich Spermaqualität. Dies ist die Grundlage für verlässliche und hohe Standards.

Gleichzeitig wurden stichprobenweise Spermatuben aus der Produktion genommen und neben den Standarduntersuchungen mit einem erweiterten Methodenspektrum im Referenzlabor des IFN hinsichtlich Tubeninhalt, Spermienzahl, Anteil morphologisch intakter Spermien und Spermienbeweglichkeit nach 72 und 96 Stunden Lagerung untersucht. Sämtliche Proben erreichten die FBF Standards.

Laborhygiene besonders wichtig

Die Laborhygiene wurde mit bakteriologischen Proben an den kritischen Punkten wie Arbeitsflächen, Verdünnerbehälter, Gerätschaften und Waschbecken überprüft. Hier ist strenge Hygiene besonders wichtig, denn zusätzliche Schmutzkeime würden die Haltbarkeit negativ beeinflussen.

Im Anschluss an die Untersuchungen gab es im Rahmen einer Mitarbeiterschulung praktische Tipps vom Experten, um die Arbeitsabläufe laufend zu optimieren. Das Resümee von Dr. Schulze zu den Stationsbesuchen Österreich: „auf allen Stationen der PIG Austria wird hinsichtlich Spermaqualität und Hygiene auf internationalem Spitzenniveau gearbeitet. Mit den Investitionen in die neue Analysetechnologie ist auch die Grundlage für eine effiziente Qualitätspermaproduktion

geschaffen worden“

LK-OÖ Präsidentin im Interview

Oberösterreichs LK-Präsidentin und Vorsitzende des Verwaltungsrates der Agrarmarkt Austria, Michaela Langer-Weninger, steht uns Rede und Antwort zur AMA.

Sie sind als Vorsitzende des Verwaltungsrates der Agrarmarkt Austria dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Wien, ÖkR Ing. Franz Windisch, nachfolgend. Was sind ihre konkreten Aufgaben in dieser Funktion?

Seit Mitte September bin ich Vorsitzende des AMA-Verwaltungsrates und leite daher die Sitzungen. Der Verwaltungsrat der AMA, die hauptsächlich als Behörde tätig ist und die GAP-Zahlungen von jährlich fast 1,8 Mrd. Euro abwickelt, setzt sich aus Vertretern der Sozialpartner zusammen. Alle Beschlüsse werden dort mit 4/5-Mehrheit getroffen, wie das im AMA-Gesetz festgelegt ist. Der Verwaltungsrat als oberstes Gremium ist für grundsätzliche Unternehmensentscheidungen, wie die Bestellung des Vorstandes, die Überwachung der Geschäftsführung, den Beschluss des Finanzplanes und den Jahresabschluss zuständig.

Zugleich bin ich Vorsitzende des Aufsichtsrates der AMA-Marketing GmbH, einer 100-%-Tochter der AMA. Im Aufsichtsrat der AMA-Marketing werden auf Basis des AMAGesetzes und des Gesellschaftsvertrags der AMA-Marketing z.B. die erforderlichen Beschlüsse über die Jahresvoranschläge und -abschlüsse herbeigeführt, aber genauso alle geplanten und abgewickelten Marketingprojekte auch sehr detailliert diskutiert. Da ich die Praxis aus meiner täglichen Arbeit kenne, kann ich darauf achten, dass alle Maßnahmen, Projekte und Budgets schlüssig, wirkungsvoll und kosteneffizient sind.

Welche besonderen Herausforderungen warten da auf Sie?

Die AMA hat als österreichische EU-Marktordnungs- und Zahlstelle einen sehr weiten und sehr detailliert geregelten Aufgabenbereich. Sie wickelt neben den gesetzlich verankerten Aufgaben und den GAP-Zahlungen immer wieder auch zusätzlich Maßnahmen professionell ab, wie bspw. derzeit den Härtefallfonds für die Landwirtschaft. Seit über 25 Jahren spielt sie eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung der europäischen Agrarpolitik, denn die Ausgleichszahlungen sind für die Landwirtschaft als zentrale und stabile Stütze, neben den Einkünften auf den Märkten, besonders wichtig. Daher ist es notwendig, dass dieses System gut funktioniert. Mit Blickrichtung auf die neue GAP-Periode ergeben sich für die Landwirtschaft und auch für die AMA wieder neue Herausforderungen. Wichtig ist, dass z.B. durch den verstärkten und sinnvollen Einsatz der Digitalisierung und die Verwendung bereits vorhandener Daten, auch die Bäuerinnen und Bauern in der notwendigen Büroarbeit entlastet werden können.

Die AMA-Marketing GmbH ist der wichtigste Betreiber von Qualitätssystemen in und mit der Landwirtschaft bis hin zur Verarbeitung und Vermarktung. Gemeinsam mit ihren Absatzförderungs- und Marketingaktivitäten hilft die AMA-Marketing mit, unsere hervorragenden Lebensmittel auf den Märkten entsprechend zu positionieren.

Wie können Sie darauf einwirken, dass die Marketingbeiträge der Bauern sinnvoll bzw. erfolgversprechend eingesetzt werden?

Da ich dem Aufsichtsrat schon seit Jahren als Mitglied angehöre, weiß ich über die laufenden Selbstevaluierungen und das europaweit einzigartige Qualitätsmanagementsystem der AMA-Marketing Bescheid. Darüber hinaus wird sie von zahlreichen kompetenten Stellen regelmäßig überprüft. Das sind die Generalversammlung, die Interne Revision und der Kontrollausschuss der AMA bis hin zum Österreichischen Rechnungshof. Ebenso besteht eine Berichtspflicht gegenüber dem Nationalrat und damit gegenüber den gewählten Vertretern der Bürgerinnen und Bürger. Wichtig ist auch der Dialog mit den Branchen, den die AMA-Marketing regelmäßig pflegt.

Michaela Langer-Weninger Präsidentin d. Landwirtschaftskammer OÖ Verwaltungsratvorsitzende der AMA Foto: LK-OÖ

Was bringt die AMA-Werbung den Bauern und wo sehen Sie noch Verbesserungspotential?

Was die Landwirtschaft wie einen Bissen Brot braucht, ist die ganzheitliche und schlüssige Kommunikation ihrer Themen. Viele hervorragende Einzelstimmen werden gemeinsam mit der von der AMA-Marketing geleisteten Kommunikation zu einem Chor zusammengeführt. Die AMA-Werbung spricht konsequent die Themen Qualität und Kontrolle an und achtet dabei auf ein harmonisches Miteinander von Qualitätsmanagement, Absatzförderung und Kommunikation. Das steigert das Konsumentenvertrauen ins AMA-Gütesiegel und trägt bei Fleisch und anderen Produkten dazu bei, dass sich die GütesiegelZuschläge als fixe Säule der Preisgestaltung etabliert haben.

EIP-Projekt: Schweinegesundheit im Blick behalten

Nach drei Jahren Laufzeit ist mit Ende Oktober das Projekt „Nutzung von Gesundheitsdaten zur Verbesserung von Atemwegserkrankungen und Parasitenbefall bei Mastschweinen“ beendet worden. In dem 2017 gestarteten Projekt wurde sich damit beschäftigt, wie es den Landwirten erleichtert werden kann, die Gesundheit ihrer Mastschweine im Blick zu behalten, denn gesunde Mastschweine sind eine der wichtigsten Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebes.

Bisher gab es für die LandwirtInnen keine systematische Darstellung oder Auswertung der bereits vorhandenen Gesundheitsdaten (wie bspw. der Daten aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung [SFU]). Diese Daten für Landwirte nutzbar zu machen, war eines der Ziele des Projektes der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP), welches in Österreich vom BMLRT über die Ländliche Entwicklung gefördert wird. Dieses Ziel wurde erreicht, indem eine Gesundheitsdatenbank mit den SFU-Daten sowie Klassifizierungsdaten erstellt wurde. Außerdem wurde im Rahmen des Projektes der GEMA-Check Fragebogen, der Befundkatalog sowie ein alternatives Befundschema für die amtliche SFU entwickelt.

Alternatives Befundschema

Die veterinärmedizinische Universität Wien hat direkt zu Beginn des Projektes die Ergebnisse der amtlichen SFU hinsichtlich der Aussagekraft über den Gesundheitszustand von Mastschweinen genauer untersucht. Bei dieser Betrachtung wurde festgestellt, dass

Der Befundkatalog ist eine Hilfe für

LandwirtInnen bei der Befundung von

Mastschweinen. Quelle: VÖS

die SFU-Daten bereits einige wichtige Informationen zum Gesundheitszustand der Mastschweine enthalten, jedoch noch mehr Informationen gewonnen werden können, wenn die wichtigsten Befunde in Schweregrade unterteilt werden. Dementsprechend wurde ein alternatives Befundschema entwickelt, bei welchem die Befunde Lungenentzündung, Brustfellentzündung sowie Lebergesundheit in Schweregrade unterteilt werden. Dieses alternative Schema wurde zwar bereits an einem Schlachthof in der Steiermark getestet, jedoch sind Testungen auf weiteren Schlachthöfen nötig, weshalb hierfür ein weiteres Projekt unter der Leitung der Veterinärmedizinischen Universität Wien geplant ist.

Befundkatalog

Beim Befundkatalog handelt es sich um eine Informationsbroschüre für Praktiker, welche die zehn am häufigsten auftretenden Schlachtbefunde bei Mastschweinen erläutert. Die Broschüre enthält eine Beschreibung der Befunde, eine Darstellung der pathologischen Organveränderung in Form von Fotos, sowie Erläuterungen zum Tiergesundheitsmanagement. In dem Befundkatalog sind u.A. Befunde zum Atemwegstrakt, Leber, Nieren, Gelenksentzündungen und Abszessen dargestellt. Die Broschüre kann online unter: https://www.voes-online.at/ images/EIP-Befundkatalog_2.Auflage.pdf heruntergeladen werden.

Gesundheitsdatenbank

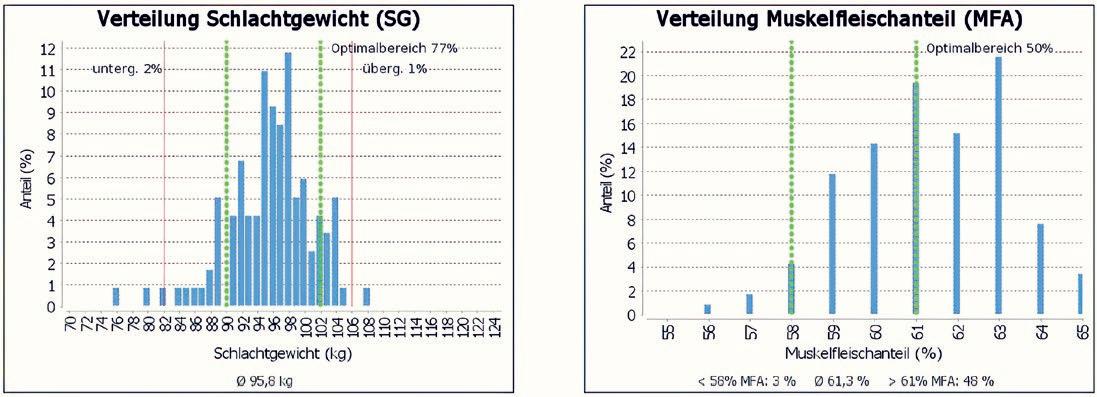

Bei der Gesundheitsdatenbank handelt es sich um eine Auswertung für die SFU-Befunde sowie Klassifizierungsdaten. Diese Daten werden von der Österreichischen Fleischkontrolle (ÖFK) direkt in den VÖS-Mastplaner eingespielt und können dort jederzeit von dem Betriebsleiter abgerufen werden. Als Auswertungsmöglichkeiten sind zum einen Auswertungen einzelner Partien, sowie Zeitraumauswertungen möglich. Des Weiteren kann bei einer Zeitraumauswertung zusätzlich gewählt werden, ob die Daten mit anderen Betrieben oder mit dem eigenen Betrieb (in einem Vorzeitraum) verglichen werden sollen. Als weitere Funktion kann, nach Zustimmung des Betriebsleiters, auch der Betreuungstierarzt einen Zugang zu den Daten der Gesundheitsdatenbank des Betriebes bekommen. So kann sich der Betreuungstierarzt zusammen mit dem Betriebsleiter über die Daten Austauschen und ggf. Behandlungen anpassen. Ausschnitte aus der Auswertung sind in Abb. 1 und Abb. 2 dargestellt. Abb. 1 zeigt einen Auszug aus den Klassifizierungsdaten. Hier ist die Verteilung des Schlachtgewichts einer Partie dargestellt. Es ist zu sehen, dass 77% der gelieferten Schweine im Optimalbereich liegen. Lediglich 2% sind untergewichtig und 1% der gelieferten Mastschweine sind übergewichtig. In der rechten Grafik ist die Verteilung des Muskelfleischanteils (MFA) zu sehen. Auch hier ist ein Optimalbereich eingezeichnet. In diesem befinden sich 50% der Tiere.

In Abb. 2 ist ein Ausschnitt aus den SFU-Auswertungen zu sehen. In der Tabelle wird aufgeschlüsselt, wie viele Tiere keinen oder mindesten einen Befund hatten, sowie in welcher Körperregion wie viele Befunde lokalisiert sind. Außerdem ist daneben noch eine Übersicht über den Anteil aller Befunde zu sehen. Momentan laufen Gespräche darüber, wie dieses Tool in Zukunft in den über die Schweinebörse vermarktenden Erzeugergemeinschaften oder den Arbeitskreisen verwendet

werden könnte.

GEMA-Check Fragebogen

Der GEMA-Check Fragebogen dient dazu, Schwachstellen und Risikobereiche am Betrieb für Erregereinträge zu identifizieren. Dabei handelt es sich um einen Onlinefragebogen, der allgemeine und spezifische Fragen rund um die Themen Biosicherheit, Atemwege und Parasiten enthält. Zu vielen Fragen sind Erläuterungen und Verbesserungsvorschläge hinterlegt, damit nachvollzogen werden kann, warum dieser Aspekt wichtig ist und wie eine Anpassung vorge-

Abb. 1: Ausschnitt aus der Auswertung der Klassifizierungsdaten. Quelle: VÖS

nommen werden kann. Für die Auswertung kann zwischen verschiedenen Möglichkeiten gewählt werden. Beispielsweise stehen eine einfache Auswertung des aktuellen Fragebogens, ein überbetrieblicher Vergleich und ein innerbetrieblicher Vergleich (bei zweimaligem Ausfüllen) zur Verfügung. Der GEMA-Check Fragebogen kann nicht nur als Onlinefragebogen verwendet werden, sondern auch als App für Android.

Generell eignet sich der Fragebogen auch zur Arbeit im Arbeitskreis, da er aufzeigt, wo die meisten Betriebe ein geringes Risiko für einen Erregereintrag haben und wo noch Verbesserungen möglich sind. Ein Auszug aus einer Auswertung ist in Abb. 2 dargestellt. Es ist der Überblick über den Risikobereich „Kadavermanagement“ dargestellt. Dieser Bereich umfasst zwei Fragen, wobei eine als risikosenkend und eine als risikosteigernd beantwortet wurde (Balken oben). Unter den beiden Balken sind die beiden Fragen jeweils mit den Erläuterungen zu den Fragen dargestellt.

Die Leitung des Projektes lag beim Verband Österreichischer Schweinebauern (VÖS) (M. Strassmayr, M. Klaffenböck, L. Huber, R. Revermann) samt seiner Erzeugergemeinschaften Styriabrid, VLV und Gut Streitdorf. Als Kooperationspartner waren die Universität für Bodenkultur Wien (C. Leeb, K. Schodl) sowie die Veterinärmedizinische Universität Wien (A. Käsbohrer, J. Klinger, A. Ladinig) am Projekt beteiligt. Projektpartner waren der Verband landwirtschaftlicher Veredelungsproduzenten (VLV) OÖ, Tierärzte und der Tiergesundheitsdienst (TGD) OÖ (B. Leeb). Ein besonderer Dank geht an die Projektlandwirte, die sich bereit erklärt haben, an dem Projekt teilzunehmen, ihre Betriebsdaten mit uns geteilt, und alle neuen Entwicklungen mit uns getestet haben.

Abb. 2: Auszug aus der GEMA-Check-Auswertung in der Kategorie Kadavermanangement. Quelle: VÖS