7 minute read

Annexe 4 : Extraits du plan de conservation préventive (décembre 2003

from Annex 1

Ce Plan de conservation préventive pour les collections du Musée Départemental des Antiquités de Rouen a été rédigé par Anne Della Monica, du cabinet Futur Antérieur en décembre 2003. Les extraits choisis et retranscrit traitent de la question des enseignes et plus largement des objets métalliques du Musée des Antiquités.

Annexe 4, fig. 1 : Constat d’état des objets en plomb et en étain par sondage.

Advertisement

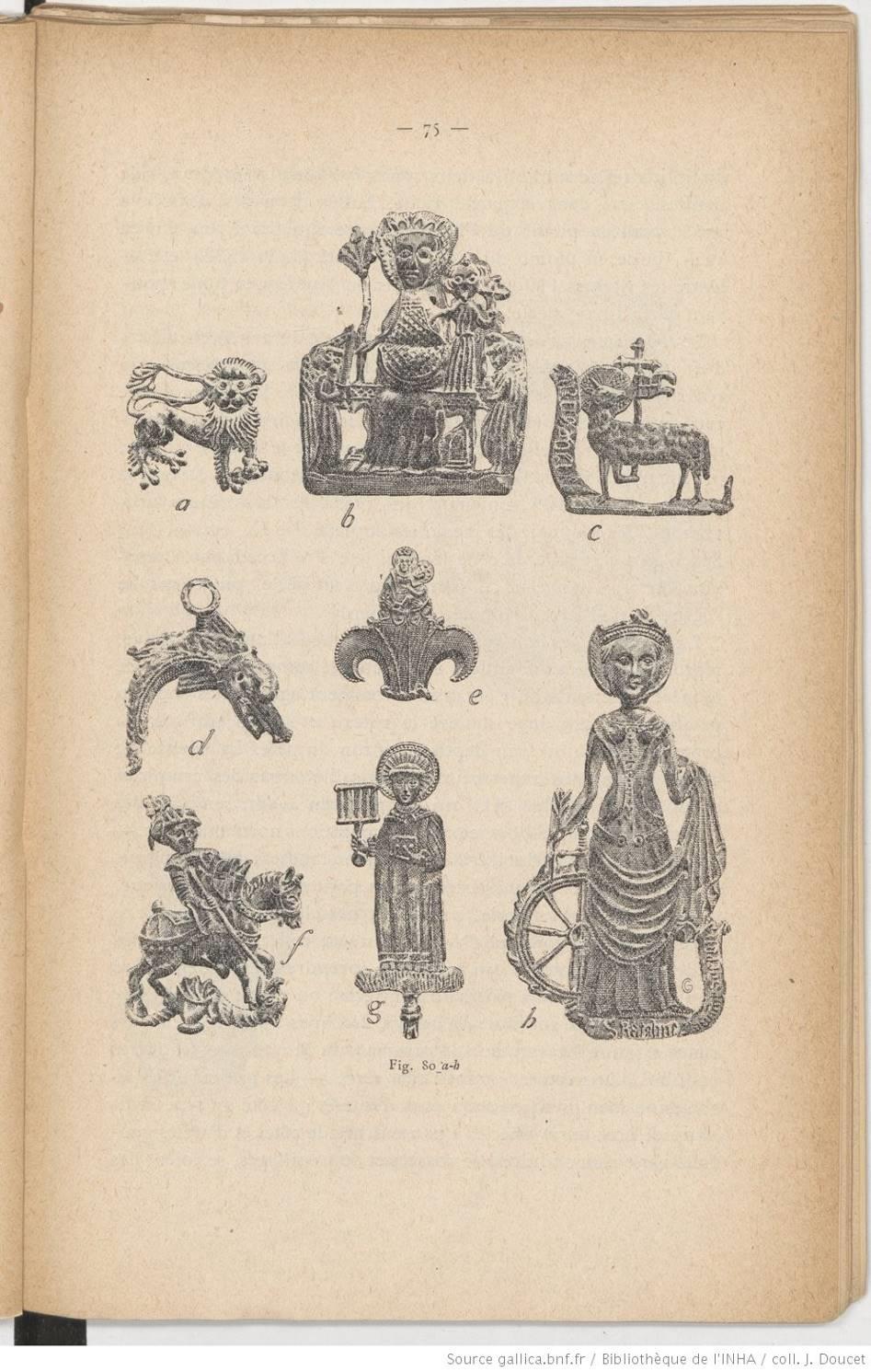

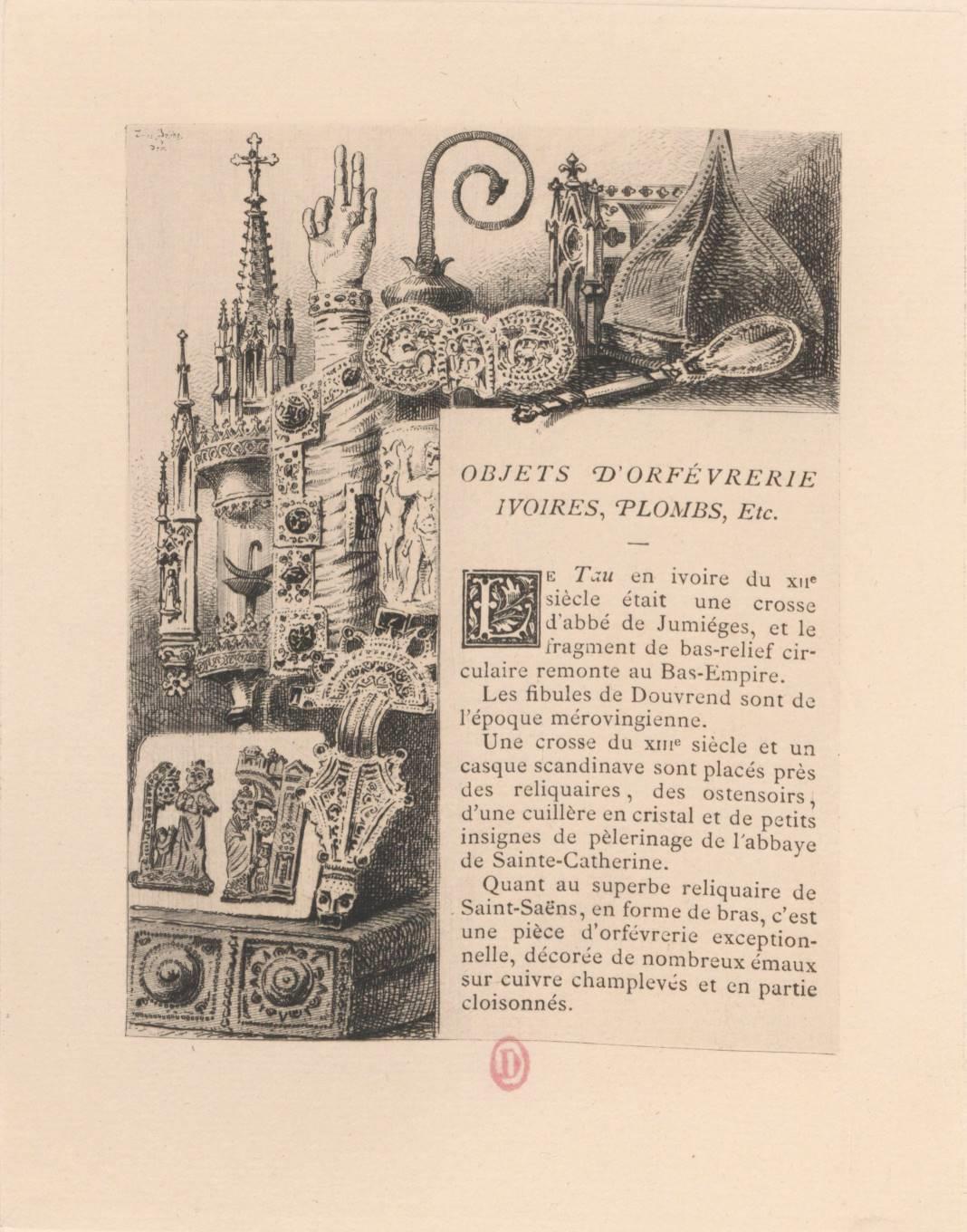

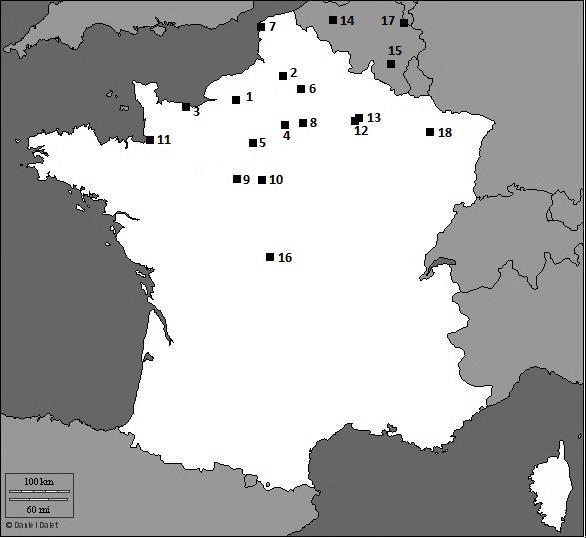

« Pour cet ensemble, nous avons examiné un échantillon de 27 pièces sur 130, soit 1 sur 5, et nous avons examiné à part le cas de plus de 200 insignes de pèlerinages et autres petits objets religieux contenus dans des vitrines. Le constat d’état par sondage a révélé des altérations structurelles mineures telles que des petites cassures, des fissures et des déformations sur 70 % de l’échantillon examiné, et des altérations structurelles majeures pour 15 %, tandis que 78 % des pièces présentent des altérations de surface avec des signes d’abrasions et d’usures. Les altérations chimiques caractérisées par une corrosion de surface avec une oxydation homogène concernent une large majorité des pièces (78 %). Plus d’un quart des objets examinés (7 sur 27) ont des piqûres ou des cratères de corrosion active avec des soulèvements de la surface. Si cela est extrapolé sur l’ensemble de la collection, 35 pièces environ pourraient être touchées. L’empoussièrement est important pour toute la collection et 7% des objets de l’échantillon sont posés sur des supports (carton, papier, bois) ou rangés dans des conditionnements qui, en raison de leur acidité, ne conviennent pas à leur conservation à long terme. Les insignes de pèlerinages sont stockés dans la mezzanine de la réserve visitable, dans une ancienne vitrine en bois dont le fond est recouvert d’une toile de jute, certains sont posés ou collés sur des étiquettes en carton acide. Ils présentent des altérations structurelles majeures avec des cassures et des fissures importantes et des altérations de surface […]. La majorité des pièces montre des signes de corrosion, qui semble être active pour 14 d’entre elles ; 8 sont en cours de dégradation, avec des soulèvements de leur surface et une perte de matière. Le stockage de ces objets en plomb dans un environnement acide (vitrine en bois, étiquettes en carton ou papier) accentue leur dégradation. Les mêmes considérations sont valables pour les petits insignes religieux rangés dans une vitrine similaire dans la réserve Librairie. Près des trois quarts (74 %) de l’ensemble sont stables et dans un état de conservation bon ou acceptable, 26 % sont en mauvais état, instables ou en cours de détérioration. »1

« Les altérations des plombs et des étains sont essentiellement dues aux variations climatiques et à un stockage dans une atmosphère trop humide, accentuées par un empoussièrement des collections qui favorise le développement de la corrosion et par des conditions de stockage souvent inadaptées, avec en particulier des conditionnements dans des matériaux acides. »2

Annexe 4, fig. 2 : Préconisations pour les objets en étain et en plomb, « consolidation ».

« Certains objets en plomb (notamment un sarcophage d’enfant, des épis de faîtage ou encore des insignes de pèlerinage) nécessiteraient une consolidation par un restaurateur de métaux, mais cette intervention pourra être différée à moyen terme, après le réaménagement des réserves, dans la mesure où ces œuvres ne seront pas déménagées dans les réserves extérieures et que certains

1 Extrait p. 42. 2 Extrait p. 43.

d’entre elles sont déjà conditionnés dans des boîtes. On devra cependant les manipuler avec soin lors de leur déplacement à l’intérieur du Musée. »3

Annexe 4, fig. 3 : Préconisations pour les objets en étain et en plomb, « stabilisation ».

« Les objets présentant une corrosion active nécessiteront un traitement de stabilisation. Cela concerne 7 pièces dans l’échantillon, soit en extrapolant à la totalité des collections, environ 35 objets, mais aussi la quasi totalité des insignes de pèlerinage. Dans un premier temps, on pourra agir sur l’environnement de ces objets, en les stockant dans un climat stable et contrôlé à un taux d’H.R. inférieur à 30 %. Leur évolution devra être surveillée et si cela devait s’avérer insuffisant, un traitement de stabilisation devra être entrepris à moyen terme par un restaurateur de métaux. »4

Annexe 4, fig. 4 : Préconisations générales pour l’ensemble des objets métalliques, « Conditions de stockage actuelles ».

« Ces pièces sont actuellement stockées au Musée dans les locaux de la réserve visitable et son annexe, dans la réserve sous-sol, dans la réserve Librairie et dans trois placards en bois situés dans les salles d’exposition Billiard et Flavigny. Les objets sont posés directement sur les étagères, parfois ils sont conditionnés dans des sachets en cellophane ou polyéthylène et rangés dans des boîtes en carton, en polystyrène, en polyéthylène ou en polystyrène cristal, parfois dans des caisses en contre-plaqué ou dans des bacs en polypropylène. »5

Annexe 4, fig. 5 : Préconisations générales pour l’ensemble des objets métalliques, « Interventions à prévoir avant le déménagement ».

« dépoussiérage Tous les métaux devront être dépoussiérés par aspiration, avant d’être emballés et réinstallés dans les nouvelles réserves. réalisation : par le personnel du musée et par un spécialiste en conservation préventive pour certaines pièces trop altérées. estimation de la durée : environ 192 heures de travail pour l’ensemble des métaux, dont 20 heures seront effectuées par un spécialiste en conservation préventive. »6

Annexe 4, fig. 6 : Préconisations générales pour l’ensemble des objets métalliques « Emballage et conditionnement pour le déménagement ».

« Les objets métalliques qui resteront stockés au Musée seront conditionnés en vue de leur déplacement dans des caisses en carton standard. Lorsque leurs dimensions le permettent, les objets seront mis dans des sachets de type minigrip ou dans du film polyéthylène à bulles, puis calés à l’intérieur de boîtes en polystyrène cristal (qui ont l’avantage d’être transparentes) ou en carton, qui seront regroupées dans les caisses. Les objets plus grands seront emballés dans du film polyéthylène à bulles et calés directement dans les caisses. Les objets qui sont déjà dans des boîtes seront conditionnés dans des sachets minigrip, s’ils ne le sont pas déjà, et calés à l’intérieur de celles-ci avec de la mousse de polyéthylène. Pour limiter les risques d’abrasion, on évitera d’entasser les objets dans les boîtes en multipliant plutôt les contenants, on rembourrera

3 Extrait p. 57. 4 Extrait p. 57-58. 5 Extrait p. 93. 6 Extrait p. 93.

le fond des boîtes avec une feuille de mousse de polyéthylène. Par ailleurs, on essayera au maximum de standardiser les contenants, les boîtes en carton pourront progressivement être remplacées, à moyen terme, par celles en polystyrène cristal. En revanche, on supprimera les caisses en contreplaqué (matériau acide) pour les remplacer si nécessaire par des bacs en polypropylène ; les objets en plomb seront systématiquement retirés des conditionnements en carton ou en bois. Les plaques et les outils de cheminée en fonte, ainsi qu’une trentaine d’autres grands objets (grilles, cloches, statues…) destinés à la réserve du Petit Quevilly seront emballés dans du film de polyéthylène à bulles, puis arrimés à des palettes en polypropylène. réalisation : par le personnel du Musée estimation de la durée : environ 194 heures de travail pour l’ensemble des métaux, dont 8 heures seront effectuées par un spécialiste en conservation préventive (il s’agit des mêmes pièces altérées qu’il aura déjà dépoussiérées).

conditionnement spécifique Certains objets fragiles (par exemple les insignes de pèlerinage) ou précieux (comme les bijoux gallo-romains ou mérovingiens) demanderont un calage spécifique dans de la mousse de polyéthylène évidée et creusée aux dimensions de la pièce. Le bloc de mousse pourra ensuite être déposé dans une boîte ou directement dans un tiroir métallique, selon les dimensions des pièces.[…] réalisation : par un spécialiste en conservation préventive. estimation de la durée : environ 32 heures de travail pour l’ensemble des objets concernés.»7

Annexe 4, fig. 7 : Préconisations générales pour l’ensemble des objets métalliques « Mode rangement dans les réserves ».

« Pour leur stockage à long terme en réserve, les métaux seront regroupés dans la petite pièce de la mezzanine de la réserve du cloître, où l’environnement pourra être contrôlé et stabilisé plus facilement, en maintenant une atmosphère sèche favorable à leur conservation au moyen d’un déshumidificateur. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de conditionner les objets dans des boîtes hermétiques en créant à l’intérieur de chacune un micro-environnement à l’aide de silicagel, ce qui simplifiera la maintenance. Les boîtes contenant les œuvres seront sorties des caisses en carton et trouveront place sur les rayonnages de la réserve. »8

Annexe 4, fig. 8 : Préconisations générales pour l’ensemble des objets métalliques « Conditions environnementales requises ».

« - taux d’H.R. stable, inférieur à 40 % - température comprise entre 15° et 20° C. - matériaux de contact à éviter : le bois, le contreplaqué, l’aggloméré et le contact direct avec les étagères en métal. »9

7 Extrait p. 94-95. 8 Extrait p. 95. 9 Extrait p. 95.