7 minute read

Ein Labor an der Schnittstelle zwischen Klinik und Forschung

Ein Fokus der Forschungsaufgaben an der Core Facility Hard Tissue and Biomaterial Research liegt auf klinisch relevanten Fragestellungen im Gebiet der Oralen Chirurgie.

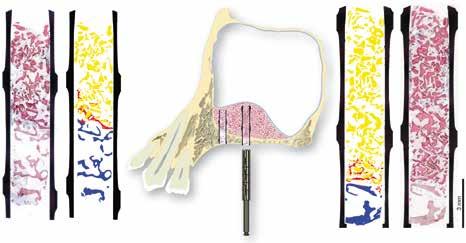

Abb. 1: Im Karl-Donath-Labor, Core Facility Hard Tissue and Biomaterial Research, werden nach der Trenn-Dünnschliff-Methode nach Karl Donath2 100 µm dünne histologische Dünnschliffe hergestellt.

Advertisement

Wer am Karl-Donath-Labor, Core Facility Hard Tissue and Biomaterial Research, an der Universitätszahnklinik Wien vorbeikommt, hört den Lärm von Sägen und Schleifmaschinen. Was auf den ersten Blick wie eine simple technische Werkstatt anmutet, die sich an eine Universität verirrt hat, ist tatsächlich ein hoch spezialisiertes Labor, in dem mit höchster Präzision mikrometerdünne histologische Präparate von mineralisierten Geweben (Knochen, Zähne) sowie integrierten Implantaten angefertigt werden (Abb. 1). Ein wichtiger Fokus der Forschung liegt auf klinisch relevanten Fragestellungen im Gebiet der Oralen Chirurgie. Ausgangsmaterial für Studien sind oft Gewebe-Biopsien von PatientInnen, die histologisch aufbereitet die Basis für modernste histomorphometrische Auswertungsmethoden darstellen. Die Ergebnisse der Studien zum Einheilungsverhalten verschiedener Biomaterialien wie Knochenersatzmaterialien und Zahnimplantaten im Kieferknochen fließen wiederum direkt in die Behandlungspraxis der Klinik ein, um Behandlungen optimal an die individuellen Bedürfnisse der PatientInnen anzupassen. Die hier beschriebene Studie der ForscherInnengruppe zum Thema Sinus-Augmentation gibt Einblick in das Zusammenspiel von Klinik und Forschung:

Die Sinus-Augmentation – ein Standardverfahren zur Vergrößerung des knöchernen Implantatlagers

Zahnverlust zieht stets einen Um- und Abbau des Kieferknochens, eine sogenannte Atrophie des ehemals zahntragenden Alveolarkamms, nach sich. Die Versorgung mit einem Zahnimplantat ist bei PatientInnen mit einer solchen Kieferatrophie jedoch nur eingeschränkt möglich, da eine unzureichende Höhe des Alveolarkamms einem Implantat keine ausreichende mechanische Stabilität bieten kann. Fortgeschrittene Kieferatrophie erfordert daher häufig einen vorhergehenden Knochenaufbau (Knochen-Augmentation) der betroffenen Kieferregion. Im Oberkiefer werden dazu im Zuge

eines chirurgischen Eingriffs, der sogenannten Sinus-Augmentation, Knochenersatzmaterial-Partikel in die Kieferhöhle (Sinus maxillaris) des Patienten bzw. der Patientin eingebracht. Der lokale patientInneneigene Knochen des Sinusbodens reagiert auf diesen Eingriff und wächst sukzessive in das augmentierte Areal ein, integriert die eingebrachten Partikel des Knochenersatzmaterials und schafft so ein vergrößertes Knochenvolumen, in das ein Zahnimplantat gesetzt werden kann. Die Sinus-Augmentation zeigt in der Regel eine niedrige Komplikationsrate, dennoch gibt es PatientInnen, bei denen der Knochenzuwachs unter den Erwartungen bleibt. Grund dafür dürfte in einer verminderten Knochenregenerations-Kapazität liegen.

Gibt es Risikofaktoren, die die Einheilung des Augmentats beeinträchtigen?

In der Frakturheilung gelten neben PatientInnen mit systemischen Erkrankungen wie Osteoporose und Diabetes vor allem auch ältere PatientInnen, insbesondere Frauen fortgeschrittenen Alters, als gefährdet, Komplikationen bei der Knochenheilung zu erleiden. Ebenso scheinen regionale anatomische Gegebenheiten einen Einfluss auf die Frakturheilung zu haben. Ob diese Faktoren auch die Einheilung des Augmentats (Knochenersatz-Partikel) im gelifteten Sinus maxillaris negativ beeinflussen, wurde bislang kaum untersucht.

Eine Studie mit 210 Sinus-Biopsien

Ausgehend von den in der Orthopädie bekannten Risikofaktoren für die Heilung von Knochendefekten war es das Ziel einer Studie des Labors, den Einfluss von steigendem Alter und Geschlecht der PatientInnen sowie der Region innerhalb des Oberkiefers auf den Augmentationserfolg wissenschaftlich zu evaluieren.1 Insgesamt 210 Sinus-Biopsien von 107 PatientInnen (66 Frauen, 41 Männer) im Alter von 25 bis 83 Jahren wurden dazu untersucht: Die kleinen zylindrischen Biopsien wurden sechs Monate nach der Sinus-Augmentation im Rahmen der klinischen Routinebehandlung an den Stellen entnommen, an denen im Anschluss die geplanten Implantate gesetzt wurden. Im Karl-Donath-Labor verarbeiten die ForscherInnen derartige Knochenbiopsien in einem sehr zeitintensiven Prozess zu etwa 100 µm dicken histologischen Dünnschliffen, welche dann gefärbt und mikroskopisch untersucht werden können. (2) Mittels moderner Computer-Software können basierend auf der gewebespezifischen Färbung Knochen, Knochenersatzmaterial und Weichgewebe voneinander unterschieden und so Knochenneubildung und Resorptionsverhalten der Augmentationsmaterialien quantifiziert werden (Histomorphometrie). (Abb. 2)

Abb. 2: Sechs Monate nach erfolgter Sinus-Augmentation werden mittels Trepanbohrer kleine zylindrische Knochenbiopsien an den Stellen des Oberkiefers entnommen, an denen im Anschluss die geplanten Implantate gesetzt werden. Im Karl-Donath-Labor werden die Biopsien dann fixiert, entwässert und in Kunstharz eingebettet, ehe sie zu 100 µm dünnen histologischen Dünnschliffen (Donath, 1988) verarbeitet werden. Die gefärbten histologischen Schliffe sind die Grundlage für die histomorphometrische Auswertung.

(© Reich, K. M., Huber, C. D., Heimel, P., Ulm, C., Redl, H., & Tangl, S. (2016). A quantification of regenerated bone tissue in human sinus biopsies: influences of anatomical region, age and sex. Clinical oral implants research, 27(5), 583–590.)

Abb. 3: MicroCT-Aufnahme durch den Sinus maxillaris eines bezahnten Individuums (A) und eines Individuums mit verlorenen Molaren (B). Die Höhe des Alveolarkamms ist im Bereich der fehlenden Molaren deutlich reduziert (Kieferatrophie) und muss durch Sinus-Augmentation wieder vergrößert werden.

In dieser Studie galt das Interesse insbesondere den beiden folgenden Fragen: 1. Welchen Einfluss haben das Alter und das Geschlecht der PatientInnen auf die Knochenneubildung im augmentierten Sinus maxillaris? 2. Und inwieweit beeinflusst die „Qualität“ des lokalen Restknochens die

Knochenregeneration?

Gemessen wurden dazu einerseits die Höhe und das relative Volumen des lokalen Restknochens des Kieferkamms sowie das neu gebildete Knochenvolumen innerhalb des Augmentationsareals als Parameter für die Knochenregeneration. (Abb. 3)

Einfluss von Alter und Geschlecht

Die Ergebnisse zeigten, dass die Menge an Knochenneubildung im augmentierten Sinus maxillaris (ein Maß für die Knochenregeneration) einen Zusammenhang mit dem Alter und Geschlecht der PatientInnen aufweist. So wiesen Frauen mit zunehmendem Alter ein schwächeres Knochenregenerations-Potenzial auf als jüngere Patientinnen. Bei Männern konnte kein derartiger Alterseffekt beobachtet werden. Die geringere Knochenneubildung bei älteren, weiblichen PatientInnen lässt sich vermutlich auf altersassoziierte Veränderungen im Knochenstoffwechsel zurückführen, die besonders bei Frauen mit zunehmendem Alter Osteopenie und Osteoporose zur Folge haben können. Neben dem Alter und Geschlecht der PatientInnen haben auch die Kieferregion (Prämolar- versus Molar-Region) und die Dimensionen des lokalen Restknochens einen starken Einfluss auf die Knochenneubildung im Augmentat: In der Prämolar-Region ist die Knochenneubildung deutlich besser als in der Molaren-Region. Dieser Effekt steht in engem Zusammenhang zur „Qualität“ des lokalen Restknochens in der jeweiligen Kieferregion. Je größer die Höhe des lokalen Alveolarkamms (trifft vor allem auf die Prämolar-Region zu), desto mehr neuer Knochen wurde im Augmentat gebildet.

Bedeutung für die Praxis

Was bedeuten diese Ergebnisse für die klinische Praxis? Angestrebt wird bei jeder Sinus-Augmentation stets ein möglichst großer Knochenzuwachs. Eine größere Menge an neu gebildetem Knochen führt zu einem vergrößerten Implantatlager und bietet damit bessere mechanische Stabilität für folgende Zahnimplantate in dieser Kieferregion. Für die zahnärztliche Praxis bedeuten die Ergebnisse dieser Studie, dass bei älteren PatientInnen sowie bei PatientInnen mit fortgeschrittener Kieferatrophie eher Komplikationen dabei zu erwarten sind, einen adäquaten Knochenzuwachs zu erreichen. Mit Augmentations-Strategien, die individuell an die Bedürfnisse der PatientInnen angepasst sind, kann alters-

Abb. 4: Lichtmikroskopische (A–F) und elektronenmikroskopische Aufnahme (G) histologischer Dünnschliffe von humanen SinusBiopsien, entnommen sechs Monate nach Sinus-Augmentation. (A) Dünnschliff entlang der Längsachse der Biopsie. (B–C, E–G) Vergrößerte Biopsie-Ausschnitte zeigen, wie Knochenersatz-Partikel in neu gebildeten Knochen integriert wurden und so ein vergrößertes, mechanisch stabiles Implantatlager bereiten. (D) zeigt Knochenersatzmaterial, das von fibrösem Gewebe umgeben und teilweise eingekapselt wurde. In diesem Fall konnte durch die Sinus-Augmentation nicht der gewünschte Knochenzuwachs erzielt werden. nB: new bone (neu gebildeter Knochen), BS: bone substitute (Knochenersatzmaterial), autB: autologous bone (autologer Knochen), oldB: old bone (alter lokaler Restknochen des Alveolarkamms), fibT: fibrous tissue (fibröses Gewebe).

(© Reich, K. M., Huber, C. D., Heimel, P., Ulm, C., Redl, H.,

& Tangl, S. (2016). A quantification of regenerated bone tissue in human sinus biopsies: influences of anatomical region, age and sex. Clinical oral implants research, 27(5), 583–590.)

und kieferregionsspezifischen Begebenheiten und Risiken entgegengewirkt werden. Dazu zählt neben der Art des chirurgischen Eingriffs vor allem auch die Wahl des Knochenersatzmaterials. PatientInneneigenes (autologes) KnochenTransplantat (meist intraoral während der Sinus-Augmentation gewonnen) weist eine Vielzahl von „Knochen“-Zellen und Wachstumsfaktoren auf, welche ihre Knochenaufbau fördernde Wirkung im augmentierten Sinus maxillaris unmittelbar entfalten können. Der bevorzugte Einsatz von autologem Knochen könnte aufgrund seiner sogenannten osteoinduktiven Eigenschaften zu einer verbesserten Knochenregeneration im augmentierten Sinus beitragen. Auch die Zugabe von Wachstumsfaktoren zu xenogenen oder synthetischen Knochenersatzmaterialien könnte die Knochenneubildung fördern und so den Behandlungserfolg bei RisikopatientInnen erhöhen. Während im Karl-Donath-Labor schon an den nächsten Projekten gesägt, geschliffen und geforscht wird, wird einen Stock tiefer in der Ambulanz der Oralen Chirurgie nach dem neuesten Stand der Forschung augmentiert und implantiert.•

Literatur:

1K. M. Reich, C. D. Huber, P. Heimel, C. Ulm, H. Redl, S. Tangl, A quantification of regenerated bone tissue in human sinus biopsies: influences of anatomical region, age and sex, Clin Oral Implants Res. 27 (2016) 583–590. https:// doi.org/10.1111/clr.12627. 2K. Donath, Die Trenn-Dünnschliff-Technik zur Herstellung histologischer Präparate von nicht schneidbaren Geweben und Materialien, Der Präparator. 34 (1988) 197–206.

Die Autorin

Mag. Dr.in Karoline Reich, Core Facility Hard Tissue and Biomaterial Research, Karl Donath Laboratory, Universitätszahnklinik Wien

Kunst trifft Medizin

Klinikvorstand Univ.Prof.DDr. Andreas Moritz (li.) und Ao.Univ.-Prof.DDr. Erwin Jonke (re.) freuen sich über den gelungenen Start der „Color Drug Painting“-Werkschau der österreichischen Künstlerin Monika Kus-Picco in den Räumlichkeiten der Universitätszahnklinik Wien. Die 1973 in Wien geborene Künstlerin Monika KusPicco, Schülerin von Adolf Frohner und Hermann Nitsch, lebt und arbeitet in Wien und Rio de Janeiro. Ihre einzigartigen Bilder sind derzeit in der Albertina in Wien, im Museum Angerlehner in Wels und auch in der Neue Sammlung Akademie-Galerie der Kunstakademie Düsseldorf zu sehen. Elf der großformatigen, so genannten Medizinbilder der Künstlerin sind aktuell auch an der Universitätszahnklinik Wien zu bewundern. Monika KusPicco arbeitet in diesen Werken mit Substanzen der Pharmaindustrie und auch mit Produkten der Zahnmedizin, wie sie erzählt. Entscheidend für die „Color Drug Paintings“ ist dabei die Wahl der (abgelaufenen) Medikamente. Aus ihnen gewinnt Monika KusPicco den Stoff für ihre Farben. Die Werkschau der Künstlerin ist an der Universitätszahnklinik bis Frühsommer 2022 zu sehen.•