un califfo a roma scozia

giotto beatrice portinari dossier il concilio di costanza

is eg f re ir ti en di z be e at ri ce

Mens. Anno 18 n. 9 (212) Settembre 2014 € 5,90 Prezzi di vendita all’estero: Austria € 9,90; Belgio € 9,90; Grecia € 9,40; Lussemburgo € 9,00; Portogallo Cont. € 9,00; Spagna € 8,00; Canton Ticino Chf 14,00 Poste Italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, LO/MI.

MEDIOEVO n. 9 (212) settembre 2014

EDIO VO M E UN PASSATO DA RISCOPRIRE

un di

dossier

costanza 1414-1418

Seicento anni fa il Concilio che cambiò la cristianità www.medioevo.it

califfo alla conquista

roma?

Venti d’indipendenza

scozia

€ 5,90

www.medioevo.it

sommario

Settembre 2014 ANTEPRIMA

macchine d’assedio La torre

mostre «Iacobus me fecit» I magnifici quattro Caccia ai Primitivi

6 7 8

itinerari Viaggio in Umbria

10

appuntamenti La serpe nel brodo Il nobile predicatore L’Agenda del Mese

14 16 18

Chi troppo in alto sale... di Flavio Russo

104

COSTUME E SOCIETÀ la scuola nel medioevo A suon di bacchettate di Roberto Roveda, con la collaborazione di Francesca Saporiti

64

STORIE

CALEIDOSCOPIO

speciale Un califfo alla conquista di Roma

cartoline Enigma romanico

110

libri Lo scaffale

112

musica Lunga vita a re Edoardo!

113

di Marco Di Branco

28

storie L’indipendenza

della Scozia

Nella terra degli uomini dipinti di Francesco Colotta

38

38

64

Dossier 1414-1418

il concilio di costanza

un re, tre papi e 700 meretrici di Aart Heering

mostre

Da Giotto a Gentile

Miracolo a Fabriano

di Giampiero Donnini

50

personaggi

Beatrice Portinari

L’amore di una vita

di Maria Paola Zanoboni

56

79

Ante prima

«Iacobus me fecit» mostre • La

retrospettiva che Pratovecchio dedica a Iacopo di Landino è l’occasione per documentare la fervida stagione artistica di cui il Casentino fu teatro tra Quattro e Cinquecento

L

uogo ricco di storia, oltre che di bellezze naturali, il Casentino conserva molti capolavori d’arte medievale e rinascimentale che attestano gli antichi legami con Firenze in virtú dei floridi commerci e dell’appartenenza dell’intera regione alla vasta diocesi di Fiesole. L’esposizione nel Teatro degli Antei di Pratovecchio rende omaggio alla misteriosa figura del pittore Iacopo di Landino, che la tradizione vuole originario della cittadina e appartenente alla generazione dei giotteschi fiorentini; la documentazione sulla sua nascita e attività è tuttavia molto scarsa, anche se nel 1339 risulta fra i consiglieri fondatori della Compagnia di san Luca e, piú tardi, gli viene commissionata la realizzazione delle Storie del beato Martino in una cappella della chiesa di S.M. Novella. La sola opera firmata è il piccolo trittico Cagnola, che reca in calce alla parte centrale la scritta «Iacobus de Casentino me fecit»: si tratta di un tabernacolo portatile raffigurante la Madonna col Bambino in trono con quattro angeli e santi e la Crocifissione. Testa allungata con la fronte bassa, guancia lunga e liscia, labbra tumide, sguardo languidamente stanco e rassegnato, falce di luce sotto

6

l’occhio e panneggi morbidi: cosí la Vergine è rappresentata dall’artista casentinese che, pur aderendo ai dettami giotteschi, aggiunge tocchi gentili e dettagli decorativi, sintetizzando nella raffinatezza cromatica la tendenza alla miniatura e i riflessi di scuola senese che ne determinano il suo personale timbro.

Una vita artistica intensa Iacopo non ha lasciato alcun dipinto nella sua terra natale, che fu, invece, pervasa da una vita artistica intensa fino al Quattrocento. Ne sono testimonianza opere come la tavola della Madonna col Bambino di Romena del Maestro di Varlungo, il Polittico di Poppi rappresentante la Madonna col Bambino e santi dell’elegante Taddeo Gaddi che lavorò con Giotto per 24 anni, nonché il Trittico del Pagliericcio del Maestro di Barberino. Numerose sono anche le testimonianze di pittura tardo-gotica riconducibili ad artisti sofisticati, quali il Maestro della Madonna Straus o il Maestro di Borgo alla Collina, che portarono in Casentino le tendenze piú aggiornate della pittura fiorentina dell’epoca. Tra i protagonisti dell’esposizione troviamo ancora Bicci di Lorenzo, con il polittico commissionato nel 1414 dal conte Neri della casata dei Guidi, signore di Porciano; a

Vir dolorum con i simboli della Passione, tempera su tavola del Maestro della Madonna Straus, Fine del XIV-inizi del XV sec. Valiana, chiesa di S. Romolo. capo di un’attiva bottega, il pittore eseguí molte opere per il contado fiorentino e per le chiese delle zone limitrofe, rimanendo legato al gusto trecentesco, quasi immune alle novità rinascimentali. Aperto agli influssi stilistici dei primi decenni del Quattrocento, fu, invece, Giovanni dal Ponte, autore del finto trittico della badia di Poppiena raffigurante un’Annunciazione fra il Battista e la Maddalena, in cui sperimentò soluzioni di architettura dipinta, nello stesso periodo in cui realizzò la pala d’altare di S. Giovanni Evangelista per la chiesa delle monache camaldolesi di Pratovecchio. Mila Lavorini Dove e quando

«Jacopo del Casentino e la pittura a Pratovecchio nel secolo di Giotto» Pratovecchio, Teatro degli Antei fino al 19 ottobre Orario lu-ve, 15,00-19,00; sa-do, 10,00-13,00 e 15,00-19,00 Info tel. 055 294883; pratovecchiocittadegliuffizi.it settembre

MEDIOEVO

I magnifici quattro mostre • Il consueto

appuntamento bolognese con Artelibro offre l’opportunità di ammirare alcuni dei massimi capolavori della produzione libraria medievale, autentici «libri d’arte» ante litteram

N

ell’ambito dell’XI edizione di Artelibro, il Festival del Libro e della Storia dell’Arte di Bologna, è in programma la mostra «La scrittura splendente», che presenta una selezione di quattro manoscritti straordinari per antichità, rarità di testimonianza storica e preziosità assoluta nel campo della scrittura e della miniatura libraria. Sarà possibile ammirare la cosiddetta Bibbia di Marco Polo, proveniente dalla Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, realizzata in Francia nella prima metà del Duecento (1230-1240) e usata per la predicazione dai missionari francescani che nella seconda metà del XIII secolo raggiunsero la Cina. Rimasta in possesso della famiglia di

un eminente personaggio di Cham Xo (oggi Ch’ang-shu, nella provincia di Nanchino), fu infine donata nel Seicento a Cosimo III de’ Medici. La Vita Christi di Ludolfo di Sassonia è il piú bello tra i codici della Biblioteca In alto una pagina della Bibbia di Borso d’Este. 1455-1461. Modena, Biblioteca Estense. A sinistra una pagina della Bibbia di Marco Polo. 1230-1240. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana.

MEDIOEVO

settembre

dell’Archiginnasio grazie alle numerosissime, splendide e delicate miniature, databili alla metà del Quattrocento, attribuite a Cristoforo Cortese, anche per la raffigurazione costante di una fauna variegata (aironi, pavoni conigli, faraone, ecc.), che divenne quasi una sigla di questo miniatore, al quale si deve la decorazione del codice trascritto dal copista Michele Salvatico per la biblioteca dei Gonzaga di Mantova. (segue a p. 8)

7

Ante prima Uno dei due volumi della Bibbia eseguita tra il 1455 e il 1461 per Borso d’Este, Duca di Ferrara, detta appunto Bibbia di Borso d’Este, che tra i preziosi codici che la Biblioteca Estense di Modena brilla di luce propria e si segnala per la stupefacente bellezza delle sue «carte ridenti», è un capolavoro assoluto della miniatura italiana del Rinascimento realizzato da grandi nomi, come Taddeo Crivelli e Franco dei Russi, che dipinsero ogni carta del manoscritto nel recto e nel verso, guardando alle nuove regole della prospettiva e creando una eccezionale galleria d’arte rinascimentale, la cui ricchezza non trova paragone in nessun’altra testimonianza artistica coeva.

Anche in versione digitale È inoltre possibile sfogliare virtualmente il Codex Purpureus Rossanensis (presente in versione digitale), in scrittura greca vergata in oro e in argento su pergamena dalla colorazione porpora, datato alla metà del VI secolo e probabilmente originario della Siria. L’originale è conservato al Museo Diocesano di Rossano. A corollario dell’evento, Artelibro sono in programma tre conferenze sulla storia dei manoscritti: sabato 20 settembre, ore 10,00-11,00, Nel crepuscolo del tardogotico: La Vita Christi di Ludulfo di Sassonia all’Archiginnasio; sabato 20 settembre, ore 15,0016,00, La leggenda della Bibbia di Marco Polo; domenica 21 settembre, ore 17,00-18,00; «Bibbia bela» di Borso D’Este, il capolavoro assoluto della miniatura rinascimentale. Vicende storiche ed esegesi artistica. (red.) Dove e quando

«La scrittura splendente. Tesori manoscritti dalle biblioteche italiane» Bologna, Sala dello Stabat Mater Biblioteca dell’Archiginnasio 19-25 settembre 2014 Orario lu-do, 10,00-19,00 Info tel. 051 276811; artelibro.it

8

Caccia ai Primitivi mostre • Dalla metà del

Settecento illustri collezionisti italiani si contendono le opere dei precursori di Raffaello e Michelangelo. Un «corsa all’oro» raccontata ora a Firenze

D

edicata alla storia del collezionismo, la mostra allestita alla Galleria dell’Accademia indaga il contesto storico e sociale che ne favorí la nascita e analizza le singole racccolte per spiegare l’interesse che, due secoli fa, dette vita al recupero dei cosiddetti «Primitivi», cioè quei pittori che avevano preceduto Michelangelo, Raffaello e i grandi maestri che la storiografia vasariana considerava modelli insuperabili. Questo fenomeno culturale investí l’Italia dalla metà del Settecento fino all’incirca al primo ventennio dell’Ottocento, inizialmente con carattere pioneristico e occasionale, ma poi con connotazioni piú sistematiche, soprattutto all’indomani delle requisizioni e delle soppressioni di chiese e conventi da parte del governo napoleonico, che favorirono la circolazione delle opere sul mercato.

Un «contagio» inarrestabile Il percorso espositivo è suddiviso in sezioni introdotte dal ritratto e da una sintetica biografia di ognuno dei 42 collezionisti presenti nella retrospettiva, al quale le opere erano appartenute, con un allestimento studiato per ricreare il luogo di conservazione originariario. Fu Roma il centro propulsore di questa «febbre», che contagiò poi il resto del Paese, coinvolgendo

In alto Cristo in pietà sorretto dagli angeli, olio su tavola di Antonello da Messina. 1475 circa. Venezia, Museo Correr. personaggi di diversa estrazione sociale, tra cui membri del clero, intellettuali e bibliofili, come Agostino Mariotti, Angiolo Maria Bandini o Padre Raimondo Adami, sensibili al richiamo di quei preziosi lavori e che, in taluni casi, ebbero contatti fra di loro, influenzandosi reciprocamente. Tra gli artisti in mostra, figurano pittori, scultori e miniatori di Firenze e di altri centri italiani quali Arnolfo di Cambio, Bernardo Daddi, Taddeo Gaddi, Nardo di Cione, Lippo Memmi, Vitale da Bologna, Ambrogio Lorenzetti, Matteo Giovannetti, Beato Angelico, Andrea Mantegna, Cosmè Tura e Giovanni Bellini M. L. Dove e quando

«La fortuna dei Primitivi. Tesori d’arte dalle collezioni italiane fra Sette e Ottocento» Firenze, Galleria dell’Accademia fino all’ 8 dicembre Orario ma-do, 8,15-18,50; lu chiuso Info tel. 055 2388612; unannoadarte.it settembre

MEDIOEVO

Box titolo box titolo

Nel segno delle novità

Testo Box 2009 l’Assessorato all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia ha avviato in Valtellina l’iniziativa sperimentale Learning Week, proponendo alle scuole settimane di iniziative culturali extracurricolari. Nel panorama scolastico e formativo italiano i a XVII Borsa Mediterranea del Turismo nuove imprese culturali e progetti innovativi; percorsi Learning Week, caratterizzati da una forte valenza esperienziale Archeologico, sotto l’Alto Patronato delsul Presidente il Concorso Fotografico «La BMTA porta a territorio e da una modalità «full immersion», sono unici tiper lo schema della Repubblica e con il patrocinio di Expoattuativo Milano e per la possibilità Paestum!» pagina Facebook: in palio una notte per datasulla a ogni destinatario di poter partecipare 2015, UNESCO e UNWTO, torna a svolgersialnell’area 2 persone a Paestum alle durante la Borsa per l’autore percorso formativo ritenuto in piúhotel corrispondente proprie esigenze. archeologica della città antica di Paestum: l’area della«L’Orlando foto che otterrà «mi piace»; per partecipare, All’interno del progetto Furiosopiú in Valtellina» è stata quindi inserita adiacente al tempio di Cerere (Salone Espositivo, inviare, entroariostesco il 31 agosto, a info@bmta.it le foto dei la Learning Week «L’immaginario negli affreschi valtellinesi», che, Laboratori di Archeologia Sperimentale, propri viaggi nel mondo alla scoperta del patrimonio organizzata dal Centro di Formazione Professionale e dal Liceo Scientifico ArcheoIncontri), il Museo Archeologico Nazionale archeologico: intende cosí promuovere anche Donegani di Sondrio, oltre a offrirel’iniziativa agli studenti un momento di formazione (ArcheoVirtual, Conferenze, Workshop culturale con i buyer i siti e le destinazioni inoltre, per chi ama tipicamente scolastico, permettemeno loro ilnote; positivo inserimento in un esteri) e la Basilica Paleocristiana (Conferenza scrivere, è possibile pubblicare la proprio foto con il contesto sociale e lavorativo.

L

di apertura, ArcheoLavoro, Incontri con i Protagonisti) sono le suggestive sedi dell’evento. La prima novità della nuova edizione riguarda il periodo di svolgimento: la Borsa, infatti, solitamente collocata alla metà di novembre, nel 2014 avrà luogo nei giorni 30-31 ottobre 1-2 novembre, in un fine settimana che comprende 2 giorni festivi, al fine di incrementare il numero dei visitatori e dare agli albergatori l’opportunità di offrire pacchetti ad hoc. La XVII edizione è ricca di novità e di contenuti, destinati a trasformarsi in altrettanti appuntamenti fissi: Social Media & Archaeological Heritage Forum, giovedí 30 ottobre, che ospiterà «Archeoblog. Raccontare l’archeologia nel web», il secondo incontro nazionale dei blogger culturali: l’obiettivo è promuovere lo sviluppo dei beni culturali sempre piú attraverso i social network; ArcheOpenData Forum. Trasparenza dell’informazione in archeologia, venerdí 31 ottobre, momento di discussione dedicato agli open data; ArcheoStartUp, sabato 1° novembre, presentazione di Paestum. Il tempio di Cerere.

settembre

9

informazione pubblicitaria

MEDIOEVO

racconto della visita sul blog del sito www.bmta.it la mostra ArcheoVirtual, realizzata in collaborazione con la piú importante Rete di ricerca Europea sui Musei Virtuali, V-Must, coordinata da ITABC Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR, ospiterà «Digital Museum Expo» esposizione delle tecnologie piú recenti create per i musei del futuro, che si terrà oltre che a Paestum in 4 prestigiosi sedi: Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano (Roma), Biblioteca Alessandrina (Alessandria D’Egitto), Museo Allard Pierson (Amsterdam), City Hall (Sarajevo). La Borsa si conferma un evento originale nel suo genere: sede dell’unico Salone Internazionale di Archeologia; luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale e al patrimonio; occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e culturali, per i viaggiatori, per gli appassionati; opportunità di business nella suggestiva sede del Museo Archeologico con il Workshop tra la domanda estera e l’offerta del turismo culturale e archeologico (sabato 1° novembre). Nel sottolineare l’importanza che il patrimonio culturale riveste come fattore di dialogo interculturale, d’integrazione sociale e di sviluppo economico, ogni anno la Borsa promuove la cooperazione tra i popoli attraverso la partecipazione e lo scambio di esperienze: il Paese Ospite Ufficiale nel 2014 sarà l’Azerbaijan. Negli Incontri con i Protagonisti, sabato 1° novembre, si succederanno, tra gli altri, Alberto Angela, Roberto Giacobbo, Mario Tozzi, Eva Cantarella e la blogger Galatea. Altra novità è data dall’attenzione dei media internazionali, che quest’anno si traduce nella presenza quali media partner di Antike Welt, AS., Clio, Current Archaeology, Dossiers d’archéologie, Rutas del Mundo. Infine, la Borsa da questa edizione diventa l’evento ufficiale di «Archeo», il piú importante mensile di archeologia. Per ulteriori informazioni: www.bmta.it

Ante prima

Viaggio in Umbria itinerari • Tra acque limpide e boschi secolari, un percorso alla

scoperta di alcune delle gemme del «cuore verde» d’Italia

S

embra che il tempo non voglia scorrere, a Isola Maggiore (Perugia), che, vista dal battello di linea del Lago Trasimeno, dà l’impressione di un fermo immagine: dal verde spuntano strutture in pietra a vista, mentre in alto fa capolino il campanile a vela della pieve di S. Michele Arcangelo. Niente auto, solo un lungo silenzio, interrotto dallo sciabordio dell’acqua e dalle sirene delle imbarcazioni. Ma Isola Maggiore non è sempre stata cosí. Nel Medioevo era molto ricca, perché centro principale di pesca di tutto il lago: secondo le cronache del tempo in un giorno si prendevano dai 150 ai 200 q di pesce, che veniva venduto nel raggio di centinaia di chilometri. Gli introiti maggiori legati all’attività, svolta dall’inizio di novembre al Sabato Santo, arrivavano durante la Quaresima, quando vigeva la proibizione di mangiare carne.

10

Nel 1282, stando ai dati del censimento, vivevano sull’isola 70 famiglie, per un totale di 300 persone, ma il momento di massimo splendore si registra alle soglie dell’età moderna, quando la popolazione tocca i 600 residenti (oggi sono rimasti in 17) e nel lago sono disseminati 2000 impianti a trappola, i «tuori», costruiti con legno, canne e reti che attiravano la fauna lacustre.

Artisti di primo piano

In alto Castiglione del Lago (Perugia). La fortificazione localmente detta «castello». Qui sopra Sano di Pietro, Madonna col Bambino. 1465 circa. Isola Maggiore (Perugia), Centro di Documentazione.

Un indice dell’antica ricchezza è il fatto che i Francescani, presenti dalla metà del Duecento, abbiano sempre affidato le committenze isolane ad artisti di una certa levatura, che hanno lasciato affreschi dietro ai quali si coglie una cultura figurativa complessa, frutto della conoscenza dei principali cantieri del tempo, Assisi su tutti. Nel Cinquecento l’isola contava otto edifici religiosi, la Casa settembre

MEDIOEVO

Veduta dell’abbazia di S. Pietro in Valle (sulla destra), presso Ferentillo (Terni). del Capitano del Popolo, quella delle Opere Pie e l’Ospedale dei Disciplinati, ai quali vanno aggiunti gli stabili che facevano capo a cinque confraternite. Una delle prime strutture che si incontrano è la Casa del Capitano del Popolo, con le bifore e lo slancio tipicamente gotico che rimandano al Trecento. Vicino alla chiesa del Buon Gesú, l’architettura ospita il centro di documentazione sulla storia del Trasimeno e dei suoi territori. Alle stesso periodo risale Casa Bartocci, un altro palazzetto medievale, costruito su tre piani e aperto da un elegante porticato. Dalla parte bassa dell’abitato si dipanano sentieri sterrati, con una splendida vista sulle acque, fra profumi, aromi, piante della macchia mediterranea. Un tratto in salita fra i prati raggiunge la chiesa di S. Salvatore, a navata unica, con transetto e abside semicircolare del XII secolo, che conserva tracce di decorazione pittorica nel catino presbiteriale. Il luogo di culto, circondato dagli ulivi, era un tempo affiancato dall’ospedale gestito dalla confraternita di Santa Maria dei Disciplinati, operativa dal 1341, anche nel distribuire alimenti. Ma a sorprendere, soprattutto per l’interno, è la pieve di S. Michele Arcangelo, collocata sul punto piú alto dell’isola, a 308 m d’altitudine.

Eretta nel XII secolo, è una semplice aula con campanile a vela sulla facciata, visitata già da san Francesco, che nel 1211 sbarca a Isola Maggiore per trascorrere tutta la Quaresima in eremitaggio, lasciando testimonianze del suo soggiorno, che vanno dallo scoglio presso il quale pregava a una cappella con il giaciglio. Nella pieve, lungo le pareti della navata, scorrono tre secoli di pittura, ancora ben leggibile. A partire da una Madonna con il Bambino, dipinta nel 1280 sulla destra, con un impaginato bidimensionale, legato al gusto bizantino che vuole i personaggi

Una regione nel «mirino» di un grande fotografo Con la mostra fotografica di Steve McCurry, «Sensational Umbria», nelle due sedi dell’ex Fatebenefratelli e di Palazzo della Penna, a Perugia, la Regione Umbria ha avviato una campagna per valorizzare patrimoni e circuiti di segno diverso, promuovendo l’immagine del territorio. La rassegna è allestita in un ambiente buio, con le immagini di grande formato, collocate a terra e illuminate. McCurry, esponente di punta del panorama americano e internazionale, è rimasto incantato da persone, paesaggi, storia, poesia della regione. E nelle sue foto, che sono legate ai filoni di arte, natura, centri storici, spiritualità, emerge un mix affascinante fra passato e presente. «Sensational Umbria», Perugia, fino al 5 ottobre Orario ma-ve, 10,30-19,00 sa e prefestivi, 10,30-23,00; lu chiuso Info tel. 199.151.123, www.sensationalumbria.eu

MEDIOEVO

settembre

in posizione ieratica. Di fronte, un’Assunzione di Maria fra quattro angeli, con la Madonna e Gesú che si tengono per mano, rivela, per l’impostazione plastica, un retroterra figurativo diverso, che guarda a Giotto e ai suoi collaboratori. Gli artisti chiamati sull’isola, infatti, sperimentavano spesso nuove soluzioni formali alla luce di quanto vedevano nel cantiere di Assisi. Sempre all’interno, figurano l’affresco trecentesco in cui compare il vescovo Ercolano e quello con sant’Antonio abate, realizzato nel secolo successivo, quando viene dipinto anche l’intero ciclo del catino absidale, nel quale troneggia un Crocefisso di Bartolomeo Caporali (1420-1503).

Un «castello» per Federico Isola Maggiore è collegata con i battelli di linea a Castiglione del Lago (Perugia), sul quale svetta quello che gli abitanti chiamano «castello», ma che, in realtà, è una struttura fortificata costituita solo dalle mura pentagonali alle quali sono addossate le torri d’angolo e un mastio. Eretta a scopo difensivo nel 1247 per volere di Federico II, la fortezza è stata progettata da Frate Elia da Cortona, l’autore della prima

11

Ante prima

Bevagna (Perugia). La piazza medievale, il cui assetto risale al XII-XIII sec. basilica del Santo ad Assisi, che l’ha voluta nel punto in cui si gode di una visione del Trasimeno a 360 gradi. E per costruirla ha ridisegnato tutto il centro abitato. All’interno della rocca si arriva dallo studio di Ascanio, un saloncino di Palazzo della Corgna: un passaggio coperto, che a luci spente è illuminato solo dalle rare feritoie, sbuca in una sorta di guscio vuoto, con le mura che racchiudono un tratto di prato digradante; quest’area, dove crescono anche degli ulivi, viene usata in estate come teatro per proiezioni, festival, jazz, spettacoli, concerti. Merita comunque una tappa anche il resto del Palazzo rinascimentale, residenza della casata che ha avuto in Ascanio l’esponente piú ambizioso sul piano politico, nonché un committente di opere maestose.

Nella cripta delle mummie Ferentillo (Terni), avamposto dei duchi longobardi dal VI secolo, sorge invece tra paesini arroccati sulle colline. Nell’accostarsi al borgo, colpiscono le mura che abbracciano lungo il fianco di Monte Sant’Angelo un abitato con piccole strutture in pietra, collegate le une alle altre, sotto la torre di avvistamento. Percorrendo le stradine gradinate, si ha la sensazione che le casette siano

12

un tutt’uno con la roccia, circondata da un bosco fitto. E dopo un paio di rampe, il Museo delle Mummie, allestito in una cripta del XIII secolo, poi inglobata nella chiesa di S. Stefano, apre uno scenario completamente nuovo. In teche poco illuminate, sono esposte circa trenta salme, alcune di bambini e addirittura di neonati vicino alla mamma, nelle posizioni piú diverse. Si tratta di corpi ritrovati all’inizio dell’Ottocento, dopo l’editto napoleonico di Saint-Cloud, perfettamente mummificati. Il fenomeno è dovuto alla particolare composizione del terreno, ricco di carbonato di calcio, che drena l’acqua e, essendo privo di batteri, non favorisce la decomposizione. Il risultato è che le mummie, tutte senza abiti, hanno conservato pelle, capelli, barba.

Dagli eremiti ai Benedettini A pochi chilometri, s’incontra la splendida abbazia di S. Pietro in Valle, di fondazione longobarda, voluta nel VI secolo dai cugini eremiti Lazzaro e Giovanni. Il centro benedettino, sulla via di comunicazione per Spoleto, rientrava nel sistema difensivo che contava torri verso Ferentillo e Norcia. È un gioiello la chiesa romanica, con facciata a capanna e torre campanaria, costruita sui resti di una struttura romana, come testimonia il materiale riutilizzato

nella zona presbiteriale. L’interno, a navata unica e copertura a capriate, conserva plutei longobardi e affreschi da non mancare. Lungo la parete di sinistra sfilano episodi dell’Antico Testamento, ben conservati, in quella di destra scene del Nuovo Testamento. Sono pitture di scuola romanica, con una prospettiva pregiottesca che ha già superato l’impostazione bizantina. Vale infine una tappa Bevagna (Perugia), legata a doppio filo con il Medioevo: ogni anno vi si svolge il Mercato delle Gaite, una rievocazione storica portata avanti secondo un criterio filologico. E le architetture dell’età di Mezzo, come l’urbanistica del tempo, sono cosí ben conservate da sembrare una quinta teatrale. Quindi non è un caso che qui siano stati girati film e sceneggiati televisivi. Stefania Romani Dove e quando

• Isola Maggiore è collegata con battelli giornalieri a Passignano sul Trasimeno, Tuoro Navaccia, Castiglione del Lago, Isola Polvese. Nel circuito museale dell’isola sono inclusi il Museo del Merletto, la pieve di S. Michele Arcangelo, la Casa del Capitano Info tel. 075 9652484, www. lagotrasimeno.net • A Castiglione del Lago (Pg) si possono visitare Palazzo della Corgna e la Rocca (tutti i giorni, 9,30-19,30) Info tel. 075.951099; www. comune.castiglione-del-lago.pg.it • Il Museo delle Mummie di Ferentillo (Tr) osserva il seguente orario: apr-set: 9,0012,30 e 14,30-19,30; ott-mar: 9,30-12,30 e 14,30-18,00 Info tel. 335.6543008. • L’abbazia di S. Pietro in Valle è oggi una residenza d’epoca, in cui è possibile soggiornare. La chiesa si può visitare tutti i giorni, con orario 10,00-13,00 e 15,00-18,00 Info sanpietroinvalle.com settembre

MEDIOEVO

Ante prima

La serpe nel brodo appuntamenti • Il paese emiliano di Medicina si appresta a rievocare la

guarigione miracolosa di Federico Barbarossa (gravemente ammalatosi), favorita dall’assunzione di un «farmaco» decisamente particolare...

S

econdo un racconto popolare, nel 1154, Federico I Hohenstaufen, il Barbarossa, di passaggio nella cittadina emiliana di Medicina, si ammalò gravemente. L’imperatore avrebbe riacquistato la salute grazie a un brodo preparato dagli abitanti locali in una pentola nella quale

Italia e, con la dieta di Roncaglia, vietò l’alienazione dei feudi senza l’assenso del signore locale, dichiarando nulle, con efficacia retroattiva, tutte quelle avvenute in precedenza. Accampato per qualche tempo nei pressi di Bologna, Federico I accolse una

quest’anno in programma dal 18 al 21 settembre. Medicina si immerge nelle atmosfere dell’età di Mezzo, grazie a centinaia di figuranti e artisti. I visitatori possono gustare le specialità del territorio nei numerosi punti di ristoro allestiti nel centro storico, oppure osservare mestieri

Due immagini della rievocazione storica di Medicina (Bologna), della quale è protagonista l’imperatore Federico Barbarossa (foto a sinistra).

delegazione di Medicinesi che gli espose i torti patiti dai Bolognesi. E il 13 maggio 1155 emanò un editto in virtú del quale disponeva la ricostruzione del paese e ne proclamava l’indipendenza, assegnando al suo territorio nuovi e piú allargati confini. Per la cronaca Medicina mantenne la propria indipendenza fino al 1745, quando una bolla di papa Benedetto XIV ne sancí il passaggio sotto il controllo politico-amministrativo del Senato bolognese.

antichi e gli spettatoli offerti da musici, giocolieri, tamburi, streghe e cantastorie. Il sabato sera si tiene il tradizionale Palio della Serpe, conteso attraverso prove di abilità fra le cinque torri del paese: Oca, Porco, Cavallo, Uva e Maniscalco. Domenica sera il corteo del popolo sfila lungo le vie del centro, festeggiando e salutando il leggendario arrivo a Medicina dell’imperatore Barbarossa, con la sua armata e il suo seguito, omaggiato dai notabili e dal rappresentante del popolo che gli consegnano le chiavi della città. Fin dai primi giorni di settembre si tengono incontri pubblici ed eventi preparatori alla rievocazione. Tiziano Zaccaria

era caduta una serpe: in segno di riconoscenza avrebbe cosí chiamato quel luogo «Medicina», rendendolo autonomo dal dominio di Bologna. Leggende a parte, è certo che a quell’epoca l’attuale capoluogo emiliano, dopo la caduta dell’autorità imperiale, tentò di inglobare terre e comuni vicini. Per non aver voluto sottostare al dominio felsineo, nel 1151 Medicina venne distrutta e quasi tutta la popolazione locale fu costretta a emigrare. Ma tre anni piú tardi il Barbarossa calò in

14

Ritorno al Medioevo Ancora oggi le vicende accadute nel XII secolo in questa cittadina emiliana vengono ricordate con la Rievocazione Storica del Barbarossa,

settembre

MEDIOEVO

Ante prima

Il nobile predicatore appuntamenti •

Ruperto di Salisburgo fondò, nell’VIII secolo, il primo monastero austriaco. E la sua città, come ogni anno, lo ricorda con grandi feste

N

el XIV secolo a Salisburgo si sviluppò la tradizione di due fiere annuali, una in occasione del «carnevale di Quaresima», l’altra in autunno, per la Festa di San Ruperto. Quest’ultima fu voluta per commemorare la traslazione nella cattedrale cittadina delle reliquie del santo, avvenuta il 24 settembre 774 per opera del vescovo Virgilio. Ancora oggi, in occasione del Giorno di San Ruperto, fissato appunto al 24 settembre, nelle piazze e nelle strade intorno alla Cattedrale si celebra ogni anno una grande festa con giostre, rievocazioni storiche, concerti, spettacoli e mercatini.

Nel nome di san Pietro Ruperto di Salisburgo visse fra la fine del VII e l’inizio dell’VIII secolo. Discendente dal casato dei Rupertini, Ruperto si recò intorno al 700 in Baviera, dedicandosi alla predicazione itinerante. Ottenuta la protezione del duca Teodone II di Baviera, fondò dapprima una chiesa dedicata a san Pietro sul lago Waller, poi un monastero con lo stesso nome Alcune immagini dei festeggiamenti che Salisburgo organizza in onore di san Ruperto.

16

nei pressi dell’antica Juvavum, sul fiume Salzach. Questo monastero, il piú antico d’Austria, costituí il nucleo intorno al quale venne successivamente fondata Salisburgo. San Ruperto morí il 27 marzo 718 e le sue spoglie sono tuttora conservate nella cattedrale salisburghese. Quest’anno la festa in suo onore inizierà nella tarda mattinata di venerdí 19, con la tradizionale processione solenne per le vie della Città Vecchia, a cui seguirà il saluto del sindaco, a mezzogiorno, nella piazza del Duomo. In seguito, il regista teatrale e attore Peter Blaikner reciterà la Rupertiade: le vicende politiche e sociali del passato, legate al santo. Nei cinque giorni successivi, in piazza del Duomo vari gruppi in costumi tradizionali proporranno danze popolari e cortei folcloristici. Ogni giorno in piazza Mozart bancarelle di agricoltori offriranno i loro prodotti freschi, mentre in piazza del Mercato Vecchio verrà dato spazio all’artigianato locale. Nella serata di mercoledí 24, gran finale con i fuochi d’artificio. T. Z. settembre

MEDIOEVO

agenda del mese

a cura di Stefano Mammini

Mostre

d’epoca medievale e rinascimentale, come un pregevole disegno di Andrea Mantegna. info www.museums. norfolk.gov.uk/

firenze Dall’Egitto dei Faraoni al Giappone dei Samurai attraverso il Medio Oriente islamico: recenti restauri del Settore Materiali Tessili dell’Opificio U Opificio delle Pietre Dure fino al 13 settembre

Reliquie sacre trovano posto accanto a rari pezzi per uso quotidiano o per scopi militari provenienti da varie aree geografiche,

incluse Toscana e Marche, in un itinerario che ripercorre il lavoro svolto negli ultimi anni dal prestigioso laboratorio di restauro. Tra i manufatti esposti, possiamo segnalare un nucleo di reperti in fibre vegetali, appartenenti alla cultura egiziana, oppure un velo e un cuscino in seta, lino e oro di provenienza mediorientale, rinvenuti nel reliquiario del Braccio destro di san Giovanni Battista, realizzato dall’orafo senese Francesco D’Antonio. info opificiodellepietredure.it

18

londra costruire l’immagine: l’architettura nella pittura rinascimentale italiana U National Gallery fino al 21 settembre

roma

norwich

1564-2014, Michelangelo. Incontrare un artista universale U Musei Capitolini fino al 14 settembre

la meraviglia degli uccelli U Castle Museum fino al 14 settembre

Ideata in occasione del 450° anniversario della morte di Michelangelo Buonarroti, avvenuta proprio nella Capitale il 18 febbraio 1564, la mostra ripercorre la vita e l’opera del maestro. Una mostra che supera l’oggettiva impossibilità di presentare i capolavori «intrasportabili» realizzati da Michelangelo (gli affreschi della Sistina, fra tutti) con l’esposizione di opere che per la prima volta si possono ammirate le une accanto alle altre. Le arti in cui si espresse Michelangelo vengono raccontate in nove sezioni espositive, focalizzando i temi cruciali della sua poetica. info tel. 060608 (tutti i giorni, 9,00-21,00); museicapitolini.org

Spaziando dalla preistoria all’età moderna, la mostra allestita nel castello di Norwich analizza il ruolo simbolico degli uccelli presso le piú importanti culture e civiltà della storia. Per farlo, sono stati scelti oggetti e opere d’arte che sono appunto la traduzione visiva e plastica della relazione stabilita dall’uomo con questa classe di animali. Ne scaturisce una galleria, ricca e variopinta, attraverso la quale si dipana il filo conduttore che lega una scultura babilonese del 2000 a.C. al «ritratto» fotografico di un magnifico esemplare di allocco realizzato negli anni Trenta del Novecento in Gran Bretagna. In mezzo, c’è spazio per testimonianze d’ogni genere, tra cui non mancano materiali

L’esposizione documenta e sottolinea l’importanza di alcuni dei piú riusciti dipinti d’ispirazione architettonica firmati da maestri italiani quali Duccio di Boninsegna, Botticelli o Carlo Crivelli e da artisti loro contemporanei. Si vuole indurre a guardare a queste opere con occhio diverso, per scoprire in che modo gli spazi fossero stati concepiti dai pittori e come essi avessero reso la concreta realtà delle materie da costruzione, come i mattoni, la calce o il marmo. L’intento è inoltre quello di sfatare il luogo comune secondo il quale l’architettura, all’interno dei quadri, fosse soltanto uno sfondo, passivo e subordinato alla preminenza delle figure. Le opere esposte dimostrano infatti quanto le composizioni potessero essere spesso imperniate sui motivi architettonici e come essi venissero studiati fin dal primo abbozzo. info nationalgallery. org.uk

Torino TESORI DAL PORTOGALLO ARCHITETTURE IMMAGINARIE DAL MEDIOEVO AL BAROCCO U Palazzo Madama fino al 28 settembre

Grazie a opere provenienti da musei, chiese e raccolte private portoghesi, la mostra propone un viaggio alla scoperta della civiltà figurativa di una regione europea che, attraverso le sue esplorazioni e la sua vasta rete commerciale, ha fatto da ponte con le culture del Nord Africa, delle Americhe e dell’Asia. Dipinti, sculture, manoscritti miniati, oreficerie, disegni e trattati illustrano come i principi dell’architettura

abbiano, fin dal Medioevo, accompagnato l’ideazione e la creazione degli oggetti, esaltandone i valori estetici e decorativi e sottolineandone i significati simbolici e sociali. info tel. 011 4433501; palazzomadamatorino.it settembre

MEDIOEVO

Firenze

Bologna

JACOPO LIGOZZI «PITTORE UNIVERSALISSIMO» (VERONA 1547FIRENZE 1627) U Galleria Palatina fino al 28 settembre

Impressioni bizantine. Salonicco attraverso le immagini fotografiche e i disegni della British School at Athens (1888-1910) U Museo Civico Medievale fino al 28 settembre

Discendente da una famiglia di ricamatori milanesi e figlio del pittore Giovanni Ermanno, Jacopo Ligozzi nacque a Verona nel 1547 e lí svolse un’iniziale attività, spostandosi però ben presto a Firenze, dove, nel 1577, è documentata la sua presenza presso la corte granducale di Francesco I e dove rimase stabilmente fino alla morte, nel 1627, impiantando una solida bottega. Il percorso si articola in sezioni tematiche, a partire dai primi tempi presso la corte medicea, dalla quale Jacopo si fece apprezzare come disegnatore di naturalia e poi come ritrattista, ma anche sapiente regista di insiemi decorativi. Jacopo fu inoltre pittore di storia, con l’allestimento dei grandi dipinti su lavagna nel soffitto del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio o ancora per gli apparati in occasione delle nozze di Ferdinando I e Cristina di Lorena. Ligozzi si distinse infine come sapiente e delicatissimo progettista di abiti e ricami per tessuti, nonché di manufatti in pietre dure. info tel. 055 2388614; unannoadarte.it

MEDIOEVO

settembre

Uno sguardo su Salonicco tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, con le inconfondibili prospettive su mura, chiese, mosaici, arredi marmorei bizantini: è quello che offrono le fotografie e le illustrazioni eseguite dagli architetti inglesi Robert Weir Schultz e Sidney Howard Barnsley, che visitarono la città greca nel 1888 e nel 1890 per motivi di studio, influenzati dal celebre movimento artistico Arts and Crafts. Agli inizi del XX secolo il loro lavoro fu continuato dagli allievi inglesi Walter S. George e William Harvey, i quali, grazie alla collaborazione con le autorità turche e ai finanziamenti del

mostre • IMPERIITURO. Renovatio Imperii. Ravenna nell’Europa Ottoniana U Ravenna – Museo TAMO e Biblioteca Classense

fino al 6 gennaio 2015 (dal 4 ottobre) info Museo TAMO: tel. 0544 213371, www.ravennantica.it Biblioteca Classense: tel. 0544 482116, e-mail: segreteriaclas@classense.ra

1

200 anni fa, il 28 gennaio 814, moriva Carlo Magno, da molti considerato come uno degli antesignani dell’unità europea, perché artefice di quel Sacro Romano Impero che si poneva in ideale continuità con l’impero romano. In realtà la sua costruzione politica fu da subito incrinata da divisioni che si prolungarono nei secoli, sul piano politico e religioso. Sul tema della Renovatio Imperii, cioè appunto la trasmissione dell’idea imperiale, è stata organizzata una mostra didattica, che ha per fulcro Ravenna ed è ospitata nelle due sedi del museo TAMO e della Biblioteca Classense, articolandosi in diverse sezioni. «Carlo Magno e l’Italia, Gli Ottoni, Ravenna e l’Italia. Il ruolo della tradizione classica e la circolazione dei modelli in epoca ottoniana a TAMO», illustra il ruolo di Ravenna come punto di riferimento culturale per Carlo Magno nella sua impresa di trasformare Aquisgrana nella Roma secunda e poi per gli Ottoni, come dimostra il sito archeologico di S. Severo a Classe. Alla Biblioteca Classense, con il titolo «Da Carlo Magno agli Ottoni, testimonianze documentarie, storiografiche, iconografiche», attorniate dalle immagini dei rappresentanti imperiali di età ottoniana, arrivate a noi attraverso grandi esempi di miniatura provenienti dalle niblioteche d’Europa, si espongono nell’Aula Magna dell’antico monastero camaldolese, importanti e vetusti documenti della politica degli Ottoni a Ravenna. Byzantine Research and Publication Fund, poterono arricchire notevolmente la documentazione già raccolta: l’insieme del materiale costituisce una sezione importante nell’archivio della BSA, per la prima volta mostrata al pubblico italiano. Il percorso espositivo si snoda attraverso i principali monumenti bizantini di Salonicco: l’arco di Galerio, la Rotonda, le chiese della Panagia Acheiropoietos, di S.

Demetrio e di S. Sofia. Alle immagini fotografiche si accompagnano alcuni oggetti rari – bizantini e ottomani – delle collezioni dei Musei Civici di Bologna: avori, icone e manufatti in metallo. info tel. 051 2193930; comune.bologna.it/ iperbole/MuseiCivici Chianciano Terme Petala aurea. Lamine di ambito bizantino e longobardo dalla

19

agenda del mese Collezione Rovati U Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme fino al 28 settembre

La mostra propone una raffinata selezione di croci d’ambito longobardo e lamine sagomate di cultura bizantina, prevalentemente databili al VI e VII secolo e realizzate attraverso la lavorazione di sottili lamine e foglie d’oro, quindi utilizzate per decorare manufatti in legno, osso o avorio (come cassette o reliquiari), in cuoio (come cinture o borse) oppure tessuti (come abiti cerimoniali, coperte di uso liturgico, o infine sudari e veli funebri). Un repertorio iconografico che varia dai semplici motivi geometrici e vegetali, alle figure umane e animali, che perfettamente si raccorda alla collezione del museo e, in particolare, a un corredo funebre longobardo, fino a oggi conservato nei depositi, rinvenuto pochi anni fa nel territorio di Chianciano Terme. info tel. 0578 30471; e-mail: museoetrusco@ libero.it; petala-aurea.org

in uno specifico contesto territoriale. In una delle ultime sessioni dell’assise tridentina, la XXV del 3 dicembre 1563, fu infatti promulgato il decreto Della invocazione, della venerazione e delle reliquie dei santi e delle sacre immagini, con il quale la Chiesa assolveva l’uso delle immagini sacre. Richiamandosi alla tradizione, la norma esaltava la funzione didattica delle immagini e stabiliva alcuni principi generali. All’indomani di quel decreto, furono pubblicati numerosi trattati sulle arti figurative a soggetto sacro, sull’architettura dei luoghi di culto e sulla suppellettile liturgica, testi a prevalente carattere precettistico che svelano la

preoccupazione della gerarchia ecclesiastica nei confronti dell’attività artistica e la conseguente volontà di riportarla entro i parametri precostituiti e codificati da una superiore autorità religiosa. info tel. 0461 234419; e-mail: info@museo diocesanotridentino.it; museodiocesano tridentino.it

Verona Paolo Veronese. L’illusione della realtà U Palazzo della Gran Guardia fino al 5 ottobre

L’arte di Paolo Caliari detto il Veronese (1528-1588) torna nella sua città natale con una mostra dedicata alla sua figura e alla sua opera. In mostra sono esposte circa 100 opere, fra dipinti e disegni, provenienti dai piú

prestigiosi musei italiani e internazionali. Si tratta della prima rassegna monografica di tale ampiezza in Italia e presenta Paolo Veronese attraverso 6 sezioni espositive: la formazione a Verona, i fondamentali rapporti dell’artista con l’architettura e gli architetti (da Michele Sanmicheli a Jacopo Sansovino ad Andrea Palladio), la committenza, i temi allegorici e mitologici, la religiosità, e infine le collaborazioni e la bottega, importanti fin dall’inizio del suo lavoro. Oltre a un’ampia scelta di capolavori dell’artista, la mostra comprende numerosi disegni di eccezionale qualità e varietà tematica e tecnica, con l’obiettivo di testimoniare il ruolo della progettazione e riflessione grafica non

solo nel percorso creativo di Paolo ma anche nella dinamica produttiva del suo atelier. info tel. 045 8062611; e-mail: castelvecchio@ comune.verona.it; www.mostraveronese.it Mantova Storia e Leggenda dei Cavalieri del Tempio U Fruttiere di Palazzo Te fino al 5 ottobre

Attraverso reperti storico-artistici di varia natura, (icone, scrigni, reliquiari, manoscritti, statue, troni, sigilli, lastre tombali, codici miniati), l’esposizione illustra la questione templare innanzitutto come eredità storica, partendo dal contesto di questa epoca chiaroscurale sulla quale il visitatore può muoversi in un personale percorso di approfondimento e di scoperta. Il percorso dà particolare rilevanza a due elementi fondamentali della storia dei Templari: il fascino dell’Oriente e il processo contro il Tempio. info fondazionednart.it cividale del friuli

ARTE E PERSUASIONE. LA STRATEGIA DELLE IMMAGINI DOPO IL CONCILIO DI TRENTO U Museo Diocesano Tridentino fino al 29 settembre

Il Crocifisso di Cividale e la scultura lignea nel Patriarcato di Aquileia al tempo di Pellegrino II (secoli XII e XIII) U Palazzo de Nordis fino al 12 ottobre

L’esposizione analizza, per la prima volta, il rapporto tra le decisioni assunte dal concilio in materia di immagini sacre e le arti figurative

Trenta opere, alcune delle quali rarissime e mai esposte prima d’ora, accompagnano il visitatore in un viaggio alla scoperta degli

trento

20

settembre

MEDIOEVO

esempi piú significativi di sculture lignee prodotte tra il XII e il XIII secolo nell’area altoadriatica. Simbolo della mostra è il maestoso Crocifisso ligneo tardo-romanico restaurato dalla Soprintendenza tra il 2005 e il 2012: un capolavoro prototipo per altri esemplari

diffusi nelle chiese del patriarcato aquileiese almeno fino dal Duecento. info tel. 0432703070; www.passepartout.coop Leida Medioevo dorato U Rijksmuseum van Oudheden fino al 26 ottobre

Come si viveva ai tempi dei sovrani merovingi (400-700 d.C.), cioè dopo la caduta dell’impero romano e prima dell’ascesa di Carlo Magno? Che non siano stati «secoli bui» è un dato ormai acquisito e, a ulteriore riprova, il Museo di Antichità di Leida presenta una spettacolare selezione di reperti, provenienti

MEDIOEVO

settembre

Castello del Buonconsiglio U Castello del Buonconsiglio fino al 2 novembre

perlopiú da necropoli e comprendenti, tra gli altri, oreficerie, manufatti in vetro e armi. Oggetti di pregio, che sono però funzionali alla ricostruzione del contesto nel quale vennero fabbricati e utilizzati e dunque permettono di fare luce sul modus vivendi, sul sentimento religioso e sulle attività produttive e commerciali delle genti a cui vanno ascritti. Un panorama che dunque giustifica l’«età dell’oro» evocata dal titolo della mostra. info rmo.nl fiesole Fiesole e i Longobardi U Museo Civico Archeologico fino al 31 ottobre

Fibule, aghi crinali, raffinati manufatti in vetro, gioielli, ma soprattutto armi: spade, cupidi di lance, coltelli e punte di freccia. E poi ornamenti di cinture, vasellame e utensili vari. Questi i reperti, in buona parte mai esposti al pubblico, della mostra allestita nelle sale del

Museo Archeologico di Fiesole. Il percorso presenta una sessantina di reperti databili fra gli ultimi decenni del VI e tutto il VII secolo, che sono stati rinvenuti in contesti di sepolture, le cui prime scoperte risalgono alla fine dell’Ottocento. Fra questi si annoverano le crocette, esempio di tecnica orafa, i raffinati calici in vetro soffiato e l’umbone di scudo riccamente decorato. Di particolare suggestione sono poi le ricostruzioni delle tombe. Quattro quelle esposte e relative a un guerriero, una donna d’alto lignaggio, un maestro d’ascia e una bambina. All’interno del percorso della mostra sono presenti anche due manichini con ricostruzioni di personaggi in costume longobardo. info tel. 055 5961293; e-mail: infomusei@comune. fiesole.fi.it. trento Dosso Dossi. Rinascimenti eccentrici al

Quello che fu il Magno Palazzo del potente principe vescovo Bernardo Cles accoglie una vasta selezione di opere firmate dall’artista che l’allora signore di Trento aveva chiamato nel 1531 a decorare alcune delle sale piú prestigiose della sua residenza, Dosso Dossi (al secolo Giovanni di Nicolò Luteri). Per il pittore, all’epoca poco piú che quarantenne, quella commissione costituí una ulteriore e prestigiosa conferma dell’apprezzamento che la sua opera andava riscuotendo. Insieme al fratello Battista, Dosso si trattenne per circa un anno a Trento: al termine del soggiorno, i

due avevano lavorato alla decorazione di ben 19 sale del palazzo, sulle quali è stato appunto costruito il percorso dell’esposizione, che presenta una quarantina di tele, fra cui un ritratto del grande medico e umanista Niccolò Leoniceno che, sotto forma di marchio

tipografico, reca la firma dello stesso Dosso Dossi. info tel. 0461 233770; e-mail: museo@castello delbuonconsiglio.tn.it; buonconsiglio.it firenze SACRI SPLENDORI. IL TESORO DELLA «CAPPELLA DELLE RELIQUIE» IN PALAZZO PITTI U Museo degli Argenti fino al 2 novembre

Nel 1616 veniva consacrata la «Cappella delle Reliquie» in Palazzo Pitti, luogo simbolo della devozione delle granduchesse di Toscana e degli ultimi granduchi della famiglia Medici. Costruita da Cosimo I negli anni Sessanta del Cinquecento, la cappella, a pianta ottagonale, dal 1610 fu

oggetto di importanti lavori di abbellimento voluti dall’arciduchessa d’Austria e granduchessa di Toscana Maria Maddalena d’Asburgo, moglie di Cosimo II de’ Medici, per custodirvi i reliquiari preziosi che costituivano una parte importante delle sue collezioni. Altrettanto decisivo fu il ruolo di

21

agenda del mese Cristina di Lorena, suocera di Maria Maddalena, alla quale si deve la creazione del primo, cospicuo nucleo di reliquiari confluito poi alla sua morte nella raccolta della nuora. Uno straordinario insieme di opere che fu accresciuto ulteriormente dalla granduchessa Vittoria della Rovere e da suo figlio, il granduca Cosimo III, diventando uno dei piú vasti tesori sacri d’Europa. Attraverso un minuzioso lavoro di archivio la mostra restituisce un’immagine di queste preziosissime collezioni, testimonianza della profonda devozione della famiglia granducale e al contempo simbolo di prestigio e di magnificenza, fonte di denaro e coagulo di identità collettiva. info tel. 055 2388709; unannoadarte.it

ragionato, la mostra si basa sui documenti che fanno parte della collezione di mappe storiche di Dallas Pratt, uno dei fondatori dell’American Museum in Britain di Bath. Le carte documentano il mutare e l’arricchirsi delle conoscenze geografiche, resi possibili dal susseguirsi dei grandi viaggi di scoperta e di esplorazione alla volta delle Americhe. Tra il XV e il XVII secolo il «volto» del Nuovo Mondo cambiò piú volte e, grazie alle informazioni ricevute dai navigatori, geografi e disegnatori poterono tempestivamente aggiornarne le cartografie. info americanmuseum.org

Bath

Nel Medioevo, il possesso di resti mortali appartenenti a una persona venerata, oppure un qualsiasi oggetto che con essa aveva avuto una connessione, diretta o indiretta, rappresentava

Nuovo Mondo, antiche mappe U American Museum in Britain fino al 2 novembre

Organizzata per salutare la pubblicazione del relativo catalogo

22

Riggisberg Velo e ornamento: i tessuti medievali e il culto delle reliquie U Abegg-Stiftung fino al 9 novembre

del Friuli. Oltre a presentare i risultati delle ricerche archeologiche sul colle di San Martino, viene sottolineata la centralità dei siti castrensi nelle dinamiche di sviluppo del ducato del Friuli nell’Alto Medioevo. info tel. 0432 977811; e-mail: info@com-artegna. regione.fvg.it Basilea ROMA ETERNA U Antikenmuseum fino al 16 novembre

un tesoro. Resti che per secoli sono stati accuratamente preservati, spesso avvolti in materiali sontuosi che, nel tempo, sono diventati essi stessi reliquie, essendo venuti a contatto proprio con il corpo che proteggevano e adornavano. L’AbeggStiftung di Riggisberg, in Svizzera, istituto specializzato nel restauro e conservazione di tessili antichi, espone un’ampia selezione di queste preziose stoffe. Protagonista dell’evento è san Gottardo, vescovo tedesco, morto nel 1038. Al momento della canonizzazione, avvenuta quasi un secolo dopo, la sua tomba nella cattedrale di Hildesheim fu aperta e il contenuto trasferito

in una teca dorata, tempestata di gemme, dischiusa nel 2009 per intenti conservativi.Gli involucri portati alla luce in quell’occasione, che racchiudevano frammenti tessili e ossei, insieme a terra e sabbia, sono esposti per la prima volta. info abegg-stiftung.ch

Il progetto espositivo è imperniato su una settantina di sculture provenienti dalle collezioni italiane della famiglia Santarelli e del critico e storico dell’arte Federico Zeri: opere che comprendono sculture dall’età imperiale romana fino a quella neoclassica e permettono dunque di evidenziare l’eterno fascino di Roma, con la sua capacità di assimilare e rielaborare sempre nuove correnti artistiche e integrarle

Artegna (UD) Il Castrum Artenia nel ducato longobardo di Forum Iulii U Castello Savorgnan fino al 13 novembre

La mostra rientra in un piú ampio progetto di valorizzazione del territorio e degli insediamenti castrensi altomedievali della regione, un progetto collegato ai programmi di sviluppo del sito UNESCO di Cividale settembre

MEDIOEVO

nel suo ineguagliabile patrimonio culturale. Il dialogo con l’eredità classica è evidenziato tramite la comparazione di motivi ed elementi stilistici diversi, ma sempre legati l’un l’altro e inseriti nel proficuo solco della tradizione artistica dell’Urbe. info antikenmuseumbasel.ch

ename (belgio) L’eredità di Carlo Magno U Provinciaal Erfgoedcentrum fino al 30 novembre

Carlo Magno è da molti considerato come uno degli antesignani dell’unità europea, perché artefice di quel Sacro Romano Impero che si poneva in ideale continuità con l’impero romano. In realtà, la sua costruzione politica fu da subito incrinata da divisioni che si prolungarono nei secoli, sul piano politico e religioso. 1200 anni dopo, il progetto CEC, Cradles of European Culture, e la mostra internazionale allestita a Ename propongono la storia dell’eredità di quell’impero, a partire dall’epoca immediatamente successiva, quella degli Ottoni, fino al secondo dopoguerra e al crollo del Muro di Berlino. info pam-ov.be/ename berlino I vichinghi U Martin Gropius Bau fino al 4 gennaio 2015 (dal 10 settembre)

Presentata a Copenaghen e poi a Londra, fa tappa a Berlino una delle piú

MEDIOEVO

settembre

ricche esposizioni sulla storia dei navigatori scandinavi. Tra gli obiettivi della rassegna, vi è quello di presentare un volto «internazionale» della cultura vichinga ritenuta in passato, erroneamente, come un sistema chiuso di valori e usanze che riflettevano la posizione di isolamento della penisola scandinava. Oltre a oggetti d’arte e manufatti artigianali di notevole pregio, la mostra propone la ricostruzione integrale della piú grande nave vichinga a oggi nota. Si tratta dell’imbarcazione scoperta nel 1997 a Roskilde, in Danimarca, e databile agli inizi dell’XI secolo: un legno possente, che misurava 37 m di lunghezza, 4 di larghezza, aveva circa 80 remi e poteva trasportare un centinaio di guerrieri. info smb.museum

tuttora conservano; una nuova classe di funzionari statali si sostituí ai comandanti militari nelle gerarchie di governo; il ruolo stesso dell’imperatore subí un mutamento significativo, facendo del sovrano una sorta di icona; e, infine, venne dato un impulso decisivo alla centralizzazione dell’autorità. info britishmuseum.org San Gimignano Pintoricchio. La Pala dell’Assunta di San Gimignano e gli anni senesi U Palazzo Comunale, Pinacoteca fino al 6 gennaio 2015 (dal 6 settembre)

Con questa iniziativa prende avvio un piú ampio progetto che,

Londra Ming: 50 anni che hanno cambiato la Cina U The British Museum fino al 4 gennaio 2015 (dal 18 settembre)

Nelle nuove gallerie dell’ala Sainsbury, il British Museum racconta una fase cruciale della storia cinese. Nel periodo compreso tra il 1400 e il 1450, sotto la dinastia Ming, l’impero visse infatti una stagione di grandi trasformazioni: Pechino divenne capitale; i confini del Paese assunsero il tracciato che, grosso modo,

2015 su Filippino Lippi e i suoi meravigliosi tondi, ogni mostra è costruita con prestiti importanti, anche se numericamente limitati per le esigenze dello spazio espositivo, scelti per raccontare una vicenda artistica che ha lasciato una testimonianza di grande rilievo nel patrimonio storico e artistico di San Gimignano. info tel. 0577 286300; sangimignanomusei.it Padova

con cadenza annuale, intende proporre un approfondimento critico e storico intorno ai capolavori e ai maestri presenti nelle collezioni civiche. Come questa che ora si apre su Pintoricchio e quella che è in preparazione per il

VERONESE E PADOVA. l’artista, la committenza e la sua fortuna U Musei Civici agli Eremitani fino all’11 gennaio 2015 (dal 7 settembre)

Il cromatismo limpido e armonioso, gli audaci impianti architettonici, la forza scenografica delle composizioni, perfino l’intensa drammaticità

nei soggetti sacri dell’ultimo periodo: quella di Paolo Veronese è stata una pittura potente e di straordinaria forza comunicativa, capace di influire sulla produzione artistica di tanti contemporanei e d’intere generazioni d’artisti, ovunque egli sia stato chiamato a operare. Fu cosí anche a Padova, città con la quale Veronese ebbe intensi rapporti a partire dal 1556, apportando nuova linfa alla civiltà figurativa locale. La mostra prende le mosse proprio dai capolavori di Paolo Veronese conservati a Padova, riuniti per l’occasione nelle sale dei Musei Civici agli Eremitani, con la sola eccezione dell’inamovibile Pala di Santa Giustina. Nell’insieme, si possono ammirare circa cinquanta dipinti e una quarantina di stampe tratte dai lavori

23

agenda del mese del pittore.

info padovacultura. padovanet.it

castelfranco veneto Villa Soranzo. Una storia dimenticata U Museo Casa Giorgione fino all’11 gennaio 2015 (dal 12 settembre)

Un fil rouge sottile ma intrigante lega Giorgione e Paolo Veronese, due dei principali protagonisti del Rinascimento: un filo fatto di patrizi veneti amanti dell arte – i Soranzo – di decorazioni pittoriche d’interni, di vita in villa, di temi profani e mitologici e – infine – di giovani, giovanissimi pittori, alla ribalta della scena artistica veneziana nella prima metà del Cinquecento. Un filo rievocato anche in questa piccola ma preziosa mostra, a cui fa da corollario un itinerario in tema dedicato al «Trionfo della decorazione in Villa», che conduce a Villa Maser, Villa Emo e Villa Corner Chiminelli. Al centro del percorso vi sono le vicende degli affreschi realizzati da Paolo Veronese, sul volgere degli anni Quaranta del Cinquecento, nella dimora progettata da Michele Sanmicheli e costruita, poco dopo il 1540, a Treville di Castelfranco Veneto per il patrizio veneziano Piero Soranzo. info tel 0423 735626; e-mail: info@ museocasagiorgione.it REGGIO EMILIA L’ORLANDO FURIOSO:

24

INCANTAMENTI, PASSIONI E FOLLIE. L’ARTE CONTEMPORANEA LEGGE L’ARIOSTO U Palazzo Magnani fino all’11 gennaio 2015 (dal 4 ottobre)

specifici episodi del poema su alcuni tra i più importanti artisti contemporanei, italiani e stranieri. info palazzomagnani.it

I personaggi de L’Orlando Furioso, le imprese di valorosi cavalieri, la passione per Angelica che diverrà poi follia d’amore rivivono in una rassegna che legge e reinterpreta in chiave contemporanea

Gambettola (FC) Dalla fattoria al Palazzone. Storie di Gambettola U Biblioteca Comunale fino al 3 maggio 2015

tavola mentre le pentole e i coperchi in ceramica grezza erano usati in cucina per la cottura e preparazione dei cibi. Le porcellane da mensa hanno decori brillanti di

Appuntamenti

La costruzione di un parcheggio nella cittadina romagnola ha recentemente portato

Modena, Carpi, Sassuolo FESTIVALFILOSOFIA 2014: DALLA GLORIA ALLA CELEBRITÀ 12-14 settembre

l’immaginario ariostesco, carico di suggestioni e connessioni di evidente attualità. L’esposizione rivisita la fortuna dell’Ariosto nel passato, partendo dalla preziosa collezione delle edizioni del Furioso di proprietà della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, e propone le suggestioni esercitate dalla sua figura e dall’atmosfera, e soprattutto da

colore giallo/arancio e azzurro/blu, con fogliame su fondo berettino o repertori di candelabri e robbiane. info tel. 0547 45338; e-mail: biblioteca@comune. gambettola.fc.it

alla scoperta dei resti di un’antica fattoria costruita alla metà del Quattrocento, raro caso di edificio rurale di età rinascimentale. Dal suo scavo nasce questa mostra che espone ceramiche cinquecentesche, rinvenute perlopiú in una piccola cisterna utilizzata prima per la raccolta dell’acqua piovana e poi come discarica. Piatti, ciotole e boccali facevano parte del servizio da

Un termine apparentemente desueto, «gloria», si rivela dispositivo efficace per mettere a fuoco una questione cruciale dell’esperienza contemporanea: la celebrità. In 40 luoghi di Modena, Carpi la XIV edizione del festival prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Quasi 200 appuntamenti, tutti gratuiti. info tel.059 2033382; festivalfilosofia.it Camogli FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE I edizione 12-14 settembre

Il festival si propone come appuntamento annuale di riflessione e confronto su un tema oggi di estrema

attualità e importanza: la comunicazione, che, intesa nell’accezione di trasmissione di messaggi, sarà oggetto di approfondimento in tutti i suoi aspetti culturali, mediatici e tecnologici. In programma conferenze, mostre, workshop, spettacoli ed escursioni e oltre 60 ospiti per

rispondere a interrogativi quali: quando e come cambieranno i modi di inoltrare messaggi e di interagire con gli altri? Quale sarà l’evoluzione dei media? Quali sono le possibilità che la tecnologia ci offre e quali le nuove strade che ci si aprono? Tra i relatori di questa I edizione del festival, Salvatore Settis. info festivalcomunicazione.it

settembre

MEDIOEVO

Castelvetro di modena dama vivente 13-14 settembre

Nel borgo medievale di Castelvetro di Modena, sulla piazza centrale a forma di scacchiera, ogni anno si gioca una partita a dama fra pedine viventi vestite in costumi rinascimentali. A corollario dell’evento centrale si sviluppa la vita di un castello cinquecentesco, con nobili, dame, cavalieri, armigeri, popolani, saltimbanchi, giocolieri e musici. La storia narra che il famoso poeta Torquato Tasso soggiornò a Castelvetro e, inebriato dal suo dolce paesaggio, sarebbe stato ispirato a comporre Erminia fra i pastori, uno dei brani piú suggestivi della Gerusalemme Liberata. info damavivente. synthasite.com volpiano (TO) De Bello Canepiciano. Ricostruzione della guerra del Canavese del XIV secolo III edizione 20 e 21 settembre

Filo conduttore della rievocazione è la storia del marchese Giovanni II Paleologo di Monferrato, grande condottiero del suo tempo, conquistatore del Canavese proprio a partire da Volpiano nel 1339, di quello stesso castello volpianese nel quale morí nel 1372. Questa edizione vedrà impegnate 30 compagnie d’arme e gruppi storici arrivati da tutta Italia per un totale di oltre 300

MEDIOEVO

settembre

rievocatori tra armati, dame e popolani, una sessantina di attendamenti e aree didattiche con antichi mestieri, cavalli e cavalieri in assetto da parata e da guerra. info Circolo Culturale Tavola di Smeraldo, e-mail: tavoladismeraldo@msn. com; tavoladismeraldo.it

bergamo BERGAMOSCIENZA XII edizione

3-19 ottobre Come ogni anno conferenze, laboratori, open day, mostre, spettacoli e incontri con Premi Nobel e scienziati di fama mondiale, proporranno temi complessi con un linguaggio semplice e divulgativo. Oltre 150 eventi gratuiti indagheranno ambiti diversi: medicina, biologia, energia, neuroscienze, chimica, ma anche archeologia, sociologia, scienze naturali, tecnologia, robotica, informatica e ancora matematica, fisica, astrofisica, ingegneria e architettura. Arricchiranno inoltre il programma

appuntamenti di filosofia, cinema e arte. info bergamoscienza.it Siena DIVINA BELLEZZA, scopertura del Pavimento del Duomo fino al 27 ottobre

Corso il Palio dell’Assunta, la cattedrale senese

scopre il suo pavimento a commesso marmoreo straordinario, unico, non solo per la tecnica utilizzata, ma anche per il messaggio delle figurazioni, un invito costante alla Sapienza. Abitualmente, il prezioso tappeto di marmo è protetto dal calpestio dei visitatori e dei numerosi fedeli. info operalaboratori.com Siena Esposizione della Madonna del Latte di Ambrogio Lorenzetti U Cripta sotto il Duomo fino al 31 ottobre

Tempera su tavola realizzata da Ambrogio Lorenzetti intorno al 1340, la Madonna del Latte può essere considerata come il paradigma

iconografico di questo soggetto. L’esposizione della tavola nella Cripta è stata l’occasione per realizzare un percorso all’interno del Complesso monumentale del Duomo (Museo e Cattedrale) al fine di illustrare la tematica della Madonna del Latte. Nel periodo dell’esposizione sono inoltre organizzate visite guidate lungo l’itinerario mariano (Madonna del Latte di Paolo di Giovanni Fei e Polittico di Gregorio di Cecco nel Museo dell’Opera, Altare Piccolomini in Duomo). info tel. 0577 286300; e-mail: opasiena@ operalaboratori.com; operaduomo.siena.it firenze Esposizione straordinaria di tre profeti di Donatello U Battistero di S. Giovanni fino al 30 novembre

Il Battistero fiorentino ospita eccezionalmente tre grandi sculture di

Donatello: il Profeta imberbe, il Profeta barbuto o pensieroso e il Profeta Geremia, scolpiti nel marmo dal maestro tra il 1415 e il 1436, e facenti parte delle sedici figure commissionate a piú artisti dall’Opera di S. Maria del Fiore per ornare il Campanile di Giotto tra il 1330 e il 1430. L’esposizione delle tre statue è resa possibile dalla temporanea chiusura del Museo dell’Opera del Duomo, dove le sculture sono conservate, che riaprirà al pubblico nell’autunno 2015 rinnovato e raddoppiato negli spazi espositivi. L’Imberbe è visibile per la prima volta dopo il restauro, condotto dalla Bottega di restauro dell’Opera, attiva dal 1296, che è intervenuta anche su altri due Profeti di Donatello: il Barbuto o pensieroso e Abramo con Isacco. info operaduomo.firenze.it

25

speciale il califfato

Un califfo di Marco Di Branco

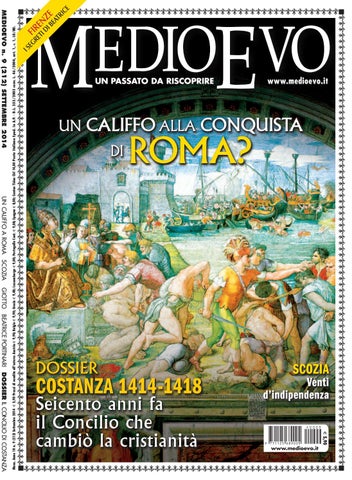

alla conquista di Roma La Battaglia di Ostia, affresco di Raffaello e della sua scuola nella Stanza dell’Incendio di Borgo, Musei Vaticani. 1514-1517

«Questo è il mio consiglio per voi. Se lo seguirete, conquisterete Roma e diventerete padroni del mondo, con la volontà di Allah». L’appello, dall’inequivocabile sapore medievale, è stato pronunciato lo scorso luglio, da un contemporaneo, autoproclamato «califfo» di Baghdad. Si tratta di una minaccia certo inaspettata, ma non nuova: esortazioni simili furono proclamate, effettivamente, durante l’età di Mezzo. Ma, a quell’epoca, le mire dei signori d’Oriente erano davvero dirette alla Città Eterna?

speciale il califfato

L

L

o scorso 5 luglio il mondo ha potuto assistere all’apparizione in video del «califfo» dello «Stato islamico tra Iraq e Siria» (ISIS), Abu Bakr alBaghdadi. Si tratta dell’astro nascente del jihad (la «guerra santa» musulmana) globale, il nuovo leader dei combattenti sunniti radicali. Le sue milizie controllano parte della Siria orientale e la zona nord-ovest dell’Iraq. Nel video, al-Baghdadi appare vestito di nero – il colore cerimoniale dei califfi abbasidi, che governarono l’Iraq dal 750 al 1258 d.C. – su un pulpito (minbar) della moschea congregazionale di Mosul, la seconda città irachena, caduta il 9 giugno nelle mani dei guerriglieri sunniti (sono dello scorso 24 e 27 luglio le notizie della distruzione, da parte dei guerriglieri dell’ISIS, di due importanti monumenti medievali di Mosul, rispettivamente la Moschea di Yunis, Giona – costruita sulla presunta tomba del profeta venerato da musulmani e cristiani – e quella, trecentesca, del Profeta Jirgi, Giorgio, n.d.r.). Dopo aver guidato la preghiera del venerdí, il leader pronuncia la tradizionale khutba, una sorta di «predica» a carattere politico-religioso, affermando di essere il wali (termine arabo indicante un ministro, ma anche un santo o l’erede designato al califfato) che governa sui musulmani, incitando i fedeli di tutto il mondo islamico a schierarsi dalla sua parte e a dichiarare il jihad sulla via di Dio, al fine di restituire dignità, diritti e autorità all’Islam, e lodando la vittoria che ha permesso, dopo secoli, di restaurare il califfato: «Dio ha dato a voi fratelli guerriglieri del jihad (mujahidun) la vittoria dopo lunghi anni di sforzi e di pazienza» – dichiara nel video al-Baghdadi – «Per questo, è stato proclamato il califfato, e il califfo è tornato a esercitare la sua carica: un dovere per i musulmani, che si era perduto per secoli». Il discorso di Mosul era stato preceduto, alcuni giorni prima da un altro appello, in cui al-Baghdadi invitava a «immigrare» nel nuovo Stato islamico, «perché l’immigrazione nella casa dell’Islam (dar al-Islam) è un dovere per tutti i musulmani». Ma l’elemento piú suggestivo di questo primo messaggio del «califfo» è certamente costituito dalla sua chiusa, in cui si annuncia la possibile conquista islamica della capitale della cristianità: «Questo è il mio consiglio per voi. Se lo seguirete, conquisterete Roma e diventerete padroni del mondo, con la volontà di Allah».

Combattere «sulla via di Dio»

Al di là dei loro risvolti legati all’attualità politica, su cui si avrà modo di tornare, i due discorsi di al-Baghdadi rivestono un interesse particolare anche per gli appassionati di storia, perché essi impongono di riflettere su alcuni elementi fondamentali dell’Islam medievale: il problema del jihad, l’istituzione del califfato e il tema dell’immagine di Roma nella cultura islamica. Il termine jihad, piú volte utilizzato nel Corano, deriva dalla radice araba jahada, che ha il senso di «esercitare uno sforzo». La parola esprime un ampio spettro di significati, dalla lotta interiore attuata dal mistico per

30

attingere una perfetta fede fino al combattimento difensivo o offensivo «sulla via di Dio». Il concetto di jihad è comunque indissolubilmente legato a quello di umma, l’insieme dei credenti nel messaggio profetico. Ciò che distingueva il jihad dalla classica solidarietà tribale vigente fra gli Arabi non era l’idea di combattere per la comunità, ma piuttosto la natura della comunità per la quale si combatteva. Ovviamente, il jihad facilitava l’espansione e forse anche la coesione della comunità islamica, ma si trattava comunque di un prodotto della nascita dell’Islam, non di una causa di essa; e, piú precisamente, di un prodotto dell’impatto del nuovo concetto di comunità sulla vecchia idea del combattere fino alla morte per la comunità stessa. Va tuttavia rilevato che, sino alla fine dell’VIII secolo, fra gli intellettuali dei maggiori centri del mondo musulmano si registra un notevole disaccordo sull’idea di jihad: se tale dissonanza concerne fondamentalmente il problema della natura del dovere stabilito dal jihad (è un dovere che spetta a tutti? Spetta a ciascun individuo?), essa, tuttavia, coinvolge anche la questione della sua essenza (guerra offensiva o solo difensiva?). Al contrario, dall’inizio del IX secolo, il jihad può essere senz’altro definito come la forma assunta dalla guerra di conquista agli occhi della comunità musulmana: un’azione bellica diretta contro gli «infedeli» (e settembre

MEDIOEVO

Regno degli Avari

no

Toledo

Mar Caspio

Cordova

Mar Mediterraneo

Damasco

Tripoli

Samarcanda

Amu Darya

Ctesifonte Tig ri

Indo

Cirenaica Medina

Egitto Impero islamico

La Mecca

Mare Arabico

Nilo

Impero bizantino Impero sasanide Regno dei Franchi Regno dei Longobardi

Oceano Indiano

1 Regno degli Avari

no

Vo lg

Regno dei Chazari

Da n

Regno delle Asturie

a

Do n

Re

u bio

Croati Serbi

Mar Nero Costantinopoli

Toledo Cordova

Mar Mediterraneo

Mar Caspio

Siria Gerusalemme

Tripoli

Impero dei Turchi Oghuz Syr Darya Samarcanda

Amu Dar ya

Ctesifonte Tig ri

Indo

Cirenaica Medina

Egitto

Mecca

Mare Arabico

Nilo

Impero bizantino Regno dei Franchi Regno dei Longobardi

Oceano Indiano

Vo lg

Do n

Re

a

2 Regno degli Avari

no

Da n

u bio

Mar Nero Costantinopoli

Toledo Cordova

Mar Mediterraneo Tripoli

Damasco

Gerusalemme Alessandria Il Cairo

Mar Caspio

Impero dei Turchi Syr Darya Oghuz Samarcanda

Amu Dar ya

Baghdad Tig ri

Indo

Cirenaica

Nilo

Le conquiste del califfato abbaside (750-1258)

settembre

Siria

Gerusalemme

Egitto

MEDIOEVO

Impero dei Syr Darya Turchi Oghuz

Mar Nero

Impero islamico

Nella pagina accanto miniatura di scuola turca raffigurante Abu Bakr, successore e suocero di Maometto e primo dei quattro «califfi ben guidati», per il Siyer-i Nebi (Vita del Profeta) di Mustafa ibn Yusuf. Copia del XVIII sec. di una miniatura della fine del XVI sec. Istanbul, Museo di arte turca e islamica. A destra, dall’alto cartine geopolitiche dell’area mediterranea e vicino-orientale: 1. I territori assoggettati sotto i primi quattro califfi islamici (632-661). 2. L’espansione dell’Islam nel periodo umayyade (661-750). 3. Le conquiste islamiche durante il califfato abbaside (750-1258).

Vo lg

u bio

Croati Serbi

Questioni semantiche Nel Corano, sparsi in varie sure («capitoli»), vi sono 75 versetti che parlano della «guerra santa» o incitano a essa (vedi box a p. 33). Il termine arabo è jihad, «sforzo», in genere seguito dall’espressione «sulla via di Dio» (fi sabil Allah). La resa di jihad con «guerra santa», comune a tutte le lingue occidentali, non rende giustizia alle sfumature semantiche della parola araba. I giurisperiti dei primi secoli dell’Islam non inclusero il jihad tra i cinque pilastri dell’Islam – la professione di fede, le preghiere giornaliere, la decima, il pellegrinaggio a Mecca e il digiuno del mese di Ramadan – anche se proprio i trattati di diritto musulmano si diffondono largamente su tutti i particolari della «guerra santa»: come e contro chi si debba intraprendere, se si possano o meno accettare le proposte di pace degli avversari, ecc. E, come sempre accade, nella letteratura giuridica il testo coranico si presta alle interpretazioni piú varie.

Regno dei Chazari

Da n

il jihad nel corano

a

Do n

Re

3

Medina Mecca

Mare Arabico

Oceano Indiano

speciale il califfato Miniatura raffigurante la morte in battaglia di ‘Abd Allah, figlio del califfo ‘Umar. 1820-25. Londra, British Library.

32

settembre

MEDIOEVO

non contro altri musulmani), sentita e/o presentata dai suoi promotori e partecipanti come un combattimento «sulla via di Dio», finalizzato a estirpare l’empietà dal mondo e favorire l’espansione della comunità dei credenti, dai cui rappresentanti – che si tratti del califfo di Baghdad o del comandante di un reparto militare in una remota provincia di frontiera, piú o meno autorizzato dall’autorità centrale – esso è portato avanti. Un contributo decisivo a questa evoluzione dell’idea di jihad è stato dato dai cosiddetti «studiosi guerrieri», esperti di religione che si impegnarono in prima persona nella guerra contro gli «infedeli» nelle zone di frontiera del mondo islamico fra il VII e l’VIII secolo, la cui attività militare, unita alla speculazione giuridicoreligiosa, costituí un vero e proprio atto fondante del jihad. A partire da questa nuova elaborazione, che ebbe un ruolo chiave nella sistematizzazione della dottrina del jihad come «obbligo collettivo» (fard ‘alà ’l-kifaya), dall’inizio del IX secolo si procedette a una rilettura complessiva della storia islamica sotto il segno del jihad. Ovviamente, ciò non significa che, prima del IX secolo,

I versetti del jihad

In campo per la causa di Dio «Combattete sulla via di Dio coloro che vi combattono ma non oltrepassate i limiti, che Dio non ama gli eccessivi (II 190)». « Combatteteli dunque finché non vi sia piú scandalo e il culto tutto sia reso solo a Dio. Se desistono, ebbene Dio scorge acuto quel ch’essi fanno (VIII 40)». « Preparate, contro di loro, tutte le forze che potrete [raccogliere] e i cavalli addestrati, per terrorizzare il nemico di Dio e il vostro e altri ancora che voi non conoscete, ma che Dio conosce. Tutto quello che spenderete per la causa di Dio vi sarà restituito e non sarete danneggiati» (VIII 60). « Combatteteli finché Dio li castighi per mano vostra, li copra di ignominia, vi dia la vittoria su di loro, guarisca i petti dei credenti ed espella la collera dai loro cuori. Dio accoglie il pentimento di chi Egli vuole. Dio è sapiente, saggio (IX 14-15)». « O voi che credete! Perché quando vi si dice: “Lanciatevi in campo per la causa di Dio”, siete come inchiodati alla terra? La vita terrena vi attira di piú di quella ultima? Di fronte all’altra vita, il godimento di quella terrena è ben poca cosa. Se non vi lancerete nella lotta, vi castigherà con doloroso castigo e vi sostituirà con un altro popolo, mentre voi non potrete nuocerGli in nessun modo. Dio è onnipotente» (IX 38-39).

MEDIOEVO

settembre

il jihad non fosse un elemento centrale della prassi politica isamica (le prime conquiste arabe sono inseparabili dal tema del jihad), ma è solo da questo momento in poi che esso viene storicizzato e inserito in un quadro concettuale preciso e congruente. Punto di partenza di una simile analisi furono da un lato le imprese militari del Profeta Muhammad (Maometto), considerate, da ora in poi, come veri e propri esempi prototipici di pratiche del jihad da tutta la tradizione storica e giuridica islamica (sebbene mai definite come tali nelle fonti piú antiche), dall’altro le grandi campagne del VII-VIII secolo, modello ineludibile di ogni futura guerra di conquista della comunità musulmana. L’ascesa del fondamentalismo islamico nel secondo dopoguerra ha riportato prepotentemente in auge il concetto di jihad, che tuttavia è stato utilizzato nei circoli «jihadisti» solo ed esclusivamente nella sua dimensione militare, con una significativa sottovalutazione (e distorsione) degli aspetti mistici e spirituali a esso inerenti.

L’età dei «ben guidati»